第15课 明朝的对外关系 课件

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

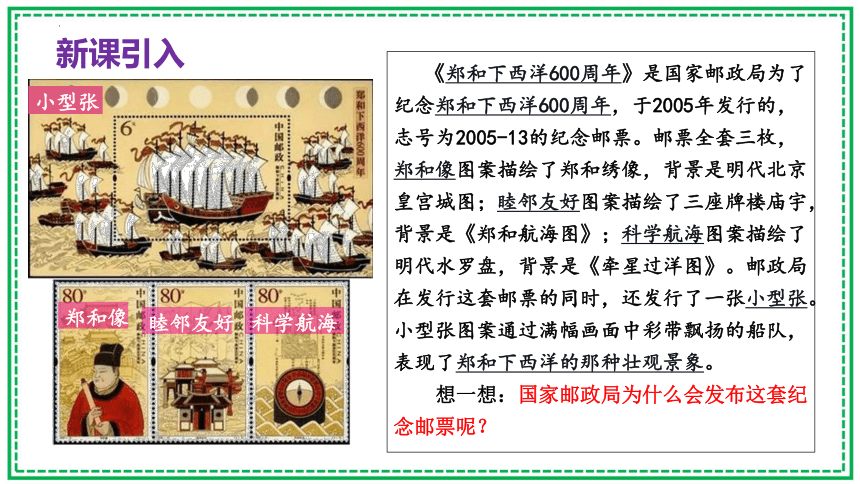

《郑和下西洋600周年》是国家邮政局为了纪念郑和下西洋600周年,于2005年发行的,志号为2005-13的纪念邮票。邮票全套三枚,郑和像图案描绘了郑和绣像,背景是明代北京皇宫城图;睦邻友好图案描绘了三座牌楼庙宇,背景是《郑和航海图》;科学航海图案描绘了明代水罗盘,背景是《牵星过洋图》。邮政局在发行这套邮票的同时,还发行了一张小型张。小型张图案通过满幅画面中彩带飘扬的船队,表现了郑和下西洋的那种壮观景象。

想一想:国家邮政局为什么会发布这套纪念邮票呢?

小型张

郑和像

睦邻友好

科学航海

新课引入

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固和发展

第15课 明朝的对外关系

1.了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争性质;知道葡萄牙搜取在澳门居住权的史实;

2.通过《郑和下西洋路线图》、教材和相关图片以及《相关史事》等资料,了解郑和下西洋和戚继光抗倭的概况。

3.感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的爱国精神。

学习目标

一、郑和下西洋

1.背景

(1)前提条件:

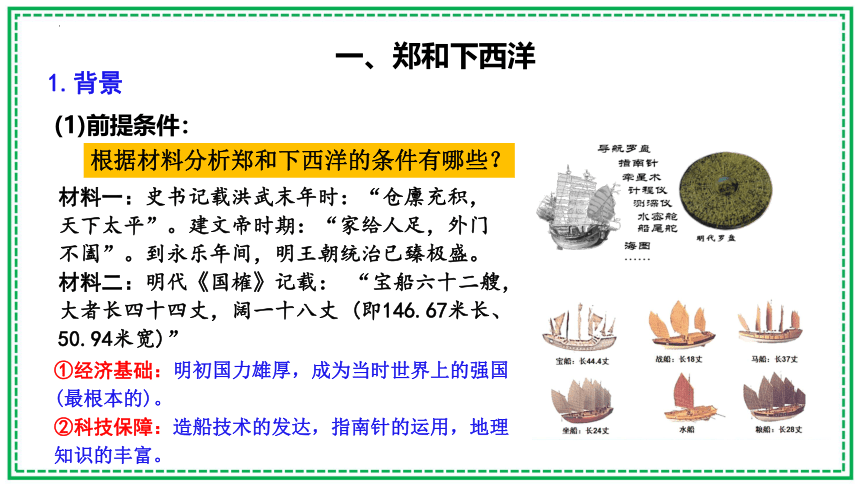

根据材料分析郑和下西洋的条件有哪些?

①经济基础:明初国力雄厚,成为当时世界上的强国(最根本的)。

②科技保障:造船技术的发达,指南针的运用,地理知识的丰富。

材料一:史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期:“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

材料二:明代《国榷》记载: “宝船六十二艘,大者长四十四丈,阔一十八丈 (即146.67米长、50.94米宽)”

材料四:航海日志(1413年12月10日 晴)

准备清单:

皇帝手谕:1份;配有指南针、航海图等的宝船200多艘;

茶叶、丝绸、瓷器、珍宝:各种物质一大宗;

人员:外交家、商人、将军等27800人

郑和

③个人能力:郑和个人能力出众;

④政府支持:明成祖的鼎力支持。

材料三:

(2)目的

政治目的:提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”;

经济目的:用中国的货物去换取海外的奇珍。

西洋的位置:明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为东洋,而把今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”。

西洋

郑和,原姓马,回族,云南人。12岁丧父,在明军攻克云南后被俘,送进皇宫当了宦官。后来跟随燕王朱棣,屡建战功。朱棣称帝,是为明成祖。明成祖十分器重他,提拔他为宦官首长太监,并赐姓郑。因他小名“三宝”,所以人称“三宝太监。”

“郑和,云南人,世所谓三保太监者也。初事燕王于藩邸,从起兵有功。累擢(升迁)太监。”

——《明史·郑和传》

“和自幼有材志,事今天子(朱棣),赐姓郑,为内官监太监。”

——《故马公墓志铭》

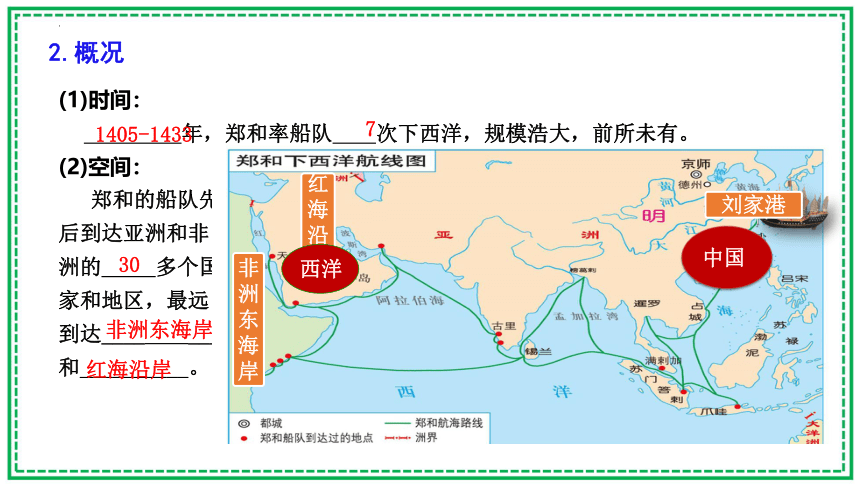

(1)时间:

年,郑和率船队 次下西洋,规模浩大,前所未有。

(2)空间:

郑和的船队先

后到达亚洲和非

洲的 多个国

家和地区,最远

到达____ ____

和__________。

7

30

非洲东海岸

红海沿岸

2.概况

1405-1433

刘家港

红海沿岸

非洲东海岸

中国

西洋

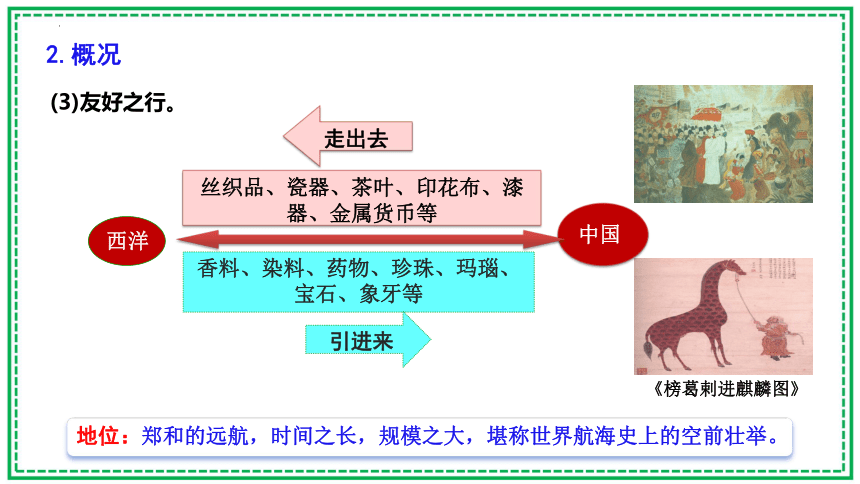

(3)友好之行。

2.概况

《榜葛剌进麒麟图》

中国

香料、染料、药物、珍珠、玛瑙、宝石、象牙等

丝织品、瓷器、茶叶、印花布、漆器、金属货币等

西洋

引进来

走出去

地位:郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

3.影响

材料一

材料二

泰国 三宝塔寺

印度尼西亚 三宝庙

根据材料分析郑和下西洋产生了哪些影响

积极:(1)增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;

(2)为人类航海事业做出了伟大贡献。

3.影响

材料三:三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而归,于国家何益?此特一弊政。郑和之后,再无下西洋了。

——《明史.郑和传》

根据材料分析郑和下西洋产生了哪些影响

消极:七次大规模远航和馈赠性贸易,十分劳民伤财,给明政府造成了沉重的经济负担,未使中国真正走向富强,走向开放。

【思考探究】

我们要学习郑和航海中的什么精神呢?郑和精神是指什么呢?

航海中的百折不挠、积极进取、不畏艰难的探险精神。

郑和精神:热爱祖国、睦邻友好、科学航海、敢为天下先、勇于开拓、献身海洋事业。

在东南亚一些国家和地区,有一些地名、庙宇是以“三宝”命名的,如泰国有“三宝塔寺”“三宝城”,马来西亚有“三宝镇”,马六甲有“三宝庙”,爪哇有“三宝庙”“三宝井”“三宝洞” ,新加坡有“三宝山”。想一想:为什么用“三宝”命名呢?其中含有怎样的历史信息?

原因:用“三宝"命名,表明当地人民对郑和充满了爱戴和敬意。

历史信息:说明郑和的船队到过这些地方;郑和的远航增进了中国与这些国家和地区的相互了解和友好往来。

印度尼西亚爪哇岛三宝庙

【课后活动】

二、戚继光抗倭

(1)何为“倭寇”?

元末明初,日本(中国古代称日本为倭国)

的武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南

沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭

寇”。

(2)何为“倭患”?

倭寇与中国一些走私商人和不法豪绅狼狈为奸,烧杀抢掠,无恶不作,长期侵扰我国沿海被称为“倭患”。

1.背景

戚继光

(3) 倭寇猖獗的原因:

①日本国内社会动荡加剧; ②明朝中期,国力减弱,海防松懈;

(4)倭寇猖獗的严重危害:

倭寇经常到我国沿海地区进行武装抢劫烧杀活动,严重威胁沿海居民正常的生产生活和我国海防安全。

明代《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了民众遭受倭患而逃难的情景。

明代《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了明水军与倭寇交战的情景。

(1)第一阶段

1561年,倭寇大举进犯浙江。戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区倭患。

(2)第二阶段

此后,戚继光又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

广东、福建

台州九战九捷

鸳鸯阵

2.经过

3.性质:

戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争;

4.地位:

他是我国历史上一位伟大的民族英雄。

一年三百六十日,多是横戈马上行。

一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧。

遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。

——戚继光

品质:淡泊名利,以国家和民族安危为己任的爱国情怀。

理由:①维护了国家主权和民族利益;

②保卫了沿海民众的生命财产和国家安全;

③打击了外来侵略者,是正义的民族自卫战争。

根据材料结合所学分析戚继光抗倭取得胜利的原因?

戚继光个人军事著作

【思考探究】

材料一:(倭寇)大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积货满千船。

——《倭变事略》

材料二:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。 ——《倭变事略》

材料三:戚继光还是一位杰出的兵器专家和军事工程家,他改造、发明了各种火攻武器;他建造的大小战船、战车,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性的在长城上修建空心敌台,进可攻退可守,是极具特色的军事工程 。

材料四:

①抗倭是反侵略的正义战争,符合人民的愿望;

②戚家军纪律严明,作战英勇;

③人民大力支持、军民并肩作战;

④戚继光个人卓越的军事才能。

1553年,葡萄牙殖民者谎称遇到风浪,买通广东地方官员,许诺每年缴纳白银500两。

1573年他们将500两白银改交明朝政府,获得了在澳门的租借居住权。但澳门领土主权仍属中国。

1887年清政府被迫与葡萄牙王国签约,承认了它对澳门的管理权。

1999年12月20日回归祖国,与祖国分离446年。

16世纪开始,一些欧洲殖民者相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

明朝的对外关系

郑和

下西洋

戚继光

抗倭

目的:提高明朝的地位和威望

起止年代:1405--1433

最远到达:非洲东海岸和红海沿岸

意义:空前壮举、开创亚非海上交通线

明朝中期,倭患猖獗

戚继光组织戚家军台州九战九捷

平定东南沿海倭患;民族英雄

课堂小结

课堂练习

1.许多人认为“世界海洋第一人”不是哥伦布、麦哲伦,而是600多年前从刘家港出发,远航30多个国家和地区,航程达10万余里的明代航海家郑和。郑和远航最远到达( )

A.非洲东海岸和红海沿岸 B.印度半岛

C.大西洋沿岸 D.美洲大陆

2.“皇华使者承天敕,宣布纶音往夷域。鲸舟吼浪泛沧溟,远涉洪涛渺无极。天书到处多欢声,蛮魁酋长争相迎。南金异宝远驰贡,怀恩慕义摅忠诚。高山巨浪罕曾观,异宝奇珍今始见。舟行巨浪若游龙,回首遐荒隔烟雾。归到京华觐紫宸,龙墀献纳皆奇珍。……”——明·马欢《纪行诗》。诗中描绘的是( )

A.戚继光抗倭的事迹 B.郑成功收复台湾的战斗

C.郑和下西洋的壮举 D.康熙雅克萨痛击俄军的神威

A

C

3.1999年12月澳门回归祖国,澳门在1553年被哪国殖民者攫取居住权( )

A.英国 B.西班牙 C.葡萄牙 D.美国

4.明朝时,率军在台州九战九捷,全歼浙江倭寇的是( )

A.林则徐 B.郑成功 C.戚继光 D.李鸿章

5.古代有首军歌唱到:“万人一心兮泰山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛。……上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。”与这首军歌相关的历史人物是( )

A.岳飞 B.戚继光 C.文天祥 D.郑成功

C

C

B

6.中国有一位伟大的回族航海家先后七次远涉重洋,他曾到达过亚非30多个国家。他曾经这样描述他的船队远航的情景:“观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山。而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼波澜,若履通衢。” 请回答:

(1)这位航海家是谁?他远航的目的是什么?

航海家:郑和;

目的:为了扩大对外关系,远播中华文明(远播明朝声威)

(2)这位航海家最远到过什么地方? 请你分析一下当时政府采取怎样的对外政策?

最远到过红海沿岸和非洲东海岸;

政策:对外开放。

《郑和下西洋600周年》是国家邮政局为了纪念郑和下西洋600周年,于2005年发行的,志号为2005-13的纪念邮票。邮票全套三枚,郑和像图案描绘了郑和绣像,背景是明代北京皇宫城图;睦邻友好图案描绘了三座牌楼庙宇,背景是《郑和航海图》;科学航海图案描绘了明代水罗盘,背景是《牵星过洋图》。邮政局在发行这套邮票的同时,还发行了一张小型张。小型张图案通过满幅画面中彩带飘扬的船队,表现了郑和下西洋的那种壮观景象。

想一想:国家邮政局为什么会发布这套纪念邮票呢?

小型张

郑和像

睦邻友好

科学航海

新课引入

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固和发展

第15课 明朝的对外关系

1.了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争性质;知道葡萄牙搜取在澳门居住权的史实;

2.通过《郑和下西洋路线图》、教材和相关图片以及《相关史事》等资料,了解郑和下西洋和戚继光抗倭的概况。

3.感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的爱国精神。

学习目标

一、郑和下西洋

1.背景

(1)前提条件:

根据材料分析郑和下西洋的条件有哪些?

①经济基础:明初国力雄厚,成为当时世界上的强国(最根本的)。

②科技保障:造船技术的发达,指南针的运用,地理知识的丰富。

材料一:史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期:“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

材料二:明代《国榷》记载: “宝船六十二艘,大者长四十四丈,阔一十八丈 (即146.67米长、50.94米宽)”

材料四:航海日志(1413年12月10日 晴)

准备清单:

皇帝手谕:1份;配有指南针、航海图等的宝船200多艘;

茶叶、丝绸、瓷器、珍宝:各种物质一大宗;

人员:外交家、商人、将军等27800人

郑和

③个人能力:郑和个人能力出众;

④政府支持:明成祖的鼎力支持。

材料三:

(2)目的

政治目的:提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”;

经济目的:用中国的货物去换取海外的奇珍。

西洋的位置:明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为东洋,而把今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”。

西洋

郑和,原姓马,回族,云南人。12岁丧父,在明军攻克云南后被俘,送进皇宫当了宦官。后来跟随燕王朱棣,屡建战功。朱棣称帝,是为明成祖。明成祖十分器重他,提拔他为宦官首长太监,并赐姓郑。因他小名“三宝”,所以人称“三宝太监。”

“郑和,云南人,世所谓三保太监者也。初事燕王于藩邸,从起兵有功。累擢(升迁)太监。”

——《明史·郑和传》

“和自幼有材志,事今天子(朱棣),赐姓郑,为内官监太监。”

——《故马公墓志铭》

(1)时间:

年,郑和率船队 次下西洋,规模浩大,前所未有。

(2)空间:

郑和的船队先

后到达亚洲和非

洲的 多个国

家和地区,最远

到达____ ____

和__________。

7

30

非洲东海岸

红海沿岸

2.概况

1405-1433

刘家港

红海沿岸

非洲东海岸

中国

西洋

(3)友好之行。

2.概况

《榜葛剌进麒麟图》

中国

香料、染料、药物、珍珠、玛瑙、宝石、象牙等

丝织品、瓷器、茶叶、印花布、漆器、金属货币等

西洋

引进来

走出去

地位:郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

3.影响

材料一

材料二

泰国 三宝塔寺

印度尼西亚 三宝庙

根据材料分析郑和下西洋产生了哪些影响

积极:(1)增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;

(2)为人类航海事业做出了伟大贡献。

3.影响

材料三:三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而归,于国家何益?此特一弊政。郑和之后,再无下西洋了。

——《明史.郑和传》

根据材料分析郑和下西洋产生了哪些影响

消极:七次大规模远航和馈赠性贸易,十分劳民伤财,给明政府造成了沉重的经济负担,未使中国真正走向富强,走向开放。

【思考探究】

我们要学习郑和航海中的什么精神呢?郑和精神是指什么呢?

航海中的百折不挠、积极进取、不畏艰难的探险精神。

郑和精神:热爱祖国、睦邻友好、科学航海、敢为天下先、勇于开拓、献身海洋事业。

在东南亚一些国家和地区,有一些地名、庙宇是以“三宝”命名的,如泰国有“三宝塔寺”“三宝城”,马来西亚有“三宝镇”,马六甲有“三宝庙”,爪哇有“三宝庙”“三宝井”“三宝洞” ,新加坡有“三宝山”。想一想:为什么用“三宝”命名呢?其中含有怎样的历史信息?

原因:用“三宝"命名,表明当地人民对郑和充满了爱戴和敬意。

历史信息:说明郑和的船队到过这些地方;郑和的远航增进了中国与这些国家和地区的相互了解和友好往来。

印度尼西亚爪哇岛三宝庙

【课后活动】

二、戚继光抗倭

(1)何为“倭寇”?

元末明初,日本(中国古代称日本为倭国)

的武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南

沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭

寇”。

(2)何为“倭患”?

倭寇与中国一些走私商人和不法豪绅狼狈为奸,烧杀抢掠,无恶不作,长期侵扰我国沿海被称为“倭患”。

1.背景

戚继光

(3) 倭寇猖獗的原因:

①日本国内社会动荡加剧; ②明朝中期,国力减弱,海防松懈;

(4)倭寇猖獗的严重危害:

倭寇经常到我国沿海地区进行武装抢劫烧杀活动,严重威胁沿海居民正常的生产生活和我国海防安全。

明代《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了民众遭受倭患而逃难的情景。

明代《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了明水军与倭寇交战的情景。

(1)第一阶段

1561年,倭寇大举进犯浙江。戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区倭患。

(2)第二阶段

此后,戚继光又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

广东、福建

台州九战九捷

鸳鸯阵

2.经过

3.性质:

戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争;

4.地位:

他是我国历史上一位伟大的民族英雄。

一年三百六十日,多是横戈马上行。

一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧。

遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。

——戚继光

品质:淡泊名利,以国家和民族安危为己任的爱国情怀。

理由:①维护了国家主权和民族利益;

②保卫了沿海民众的生命财产和国家安全;

③打击了外来侵略者,是正义的民族自卫战争。

根据材料结合所学分析戚继光抗倭取得胜利的原因?

戚继光个人军事著作

【思考探究】

材料一:(倭寇)大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积货满千船。

——《倭变事略》

材料二:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。 ——《倭变事略》

材料三:戚继光还是一位杰出的兵器专家和军事工程家,他改造、发明了各种火攻武器;他建造的大小战船、战车,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性的在长城上修建空心敌台,进可攻退可守,是极具特色的军事工程 。

材料四:

①抗倭是反侵略的正义战争,符合人民的愿望;

②戚家军纪律严明,作战英勇;

③人民大力支持、军民并肩作战;

④戚继光个人卓越的军事才能。

1553年,葡萄牙殖民者谎称遇到风浪,买通广东地方官员,许诺每年缴纳白银500两。

1573年他们将500两白银改交明朝政府,获得了在澳门的租借居住权。但澳门领土主权仍属中国。

1887年清政府被迫与葡萄牙王国签约,承认了它对澳门的管理权。

1999年12月20日回归祖国,与祖国分离446年。

16世纪开始,一些欧洲殖民者相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

明朝的对外关系

郑和

下西洋

戚继光

抗倭

目的:提高明朝的地位和威望

起止年代:1405--1433

最远到达:非洲东海岸和红海沿岸

意义:空前壮举、开创亚非海上交通线

明朝中期,倭患猖獗

戚继光组织戚家军台州九战九捷

平定东南沿海倭患;民族英雄

课堂小结

课堂练习

1.许多人认为“世界海洋第一人”不是哥伦布、麦哲伦,而是600多年前从刘家港出发,远航30多个国家和地区,航程达10万余里的明代航海家郑和。郑和远航最远到达( )

A.非洲东海岸和红海沿岸 B.印度半岛

C.大西洋沿岸 D.美洲大陆

2.“皇华使者承天敕,宣布纶音往夷域。鲸舟吼浪泛沧溟,远涉洪涛渺无极。天书到处多欢声,蛮魁酋长争相迎。南金异宝远驰贡,怀恩慕义摅忠诚。高山巨浪罕曾观,异宝奇珍今始见。舟行巨浪若游龙,回首遐荒隔烟雾。归到京华觐紫宸,龙墀献纳皆奇珍。……”——明·马欢《纪行诗》。诗中描绘的是( )

A.戚继光抗倭的事迹 B.郑成功收复台湾的战斗

C.郑和下西洋的壮举 D.康熙雅克萨痛击俄军的神威

A

C

3.1999年12月澳门回归祖国,澳门在1553年被哪国殖民者攫取居住权( )

A.英国 B.西班牙 C.葡萄牙 D.美国

4.明朝时,率军在台州九战九捷,全歼浙江倭寇的是( )

A.林则徐 B.郑成功 C.戚继光 D.李鸿章

5.古代有首军歌唱到:“万人一心兮泰山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛。……上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。”与这首军歌相关的历史人物是( )

A.岳飞 B.戚继光 C.文天祥 D.郑成功

C

C

B

6.中国有一位伟大的回族航海家先后七次远涉重洋,他曾到达过亚非30多个国家。他曾经这样描述他的船队远航的情景:“观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山。而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼波澜,若履通衢。” 请回答:

(1)这位航海家是谁?他远航的目的是什么?

航海家:郑和;

目的:为了扩大对外关系,远播中华文明(远播明朝声威)

(2)这位航海家最远到过什么地方? 请你分析一下当时政府采取怎样的对外政策?

最远到过红海沿岸和非洲东海岸;

政策:对外开放。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源