5.2《边城(节选)》课件 (共22张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.2《边城(节选)》课件 (共22张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-07 21:55:57 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

沈从文

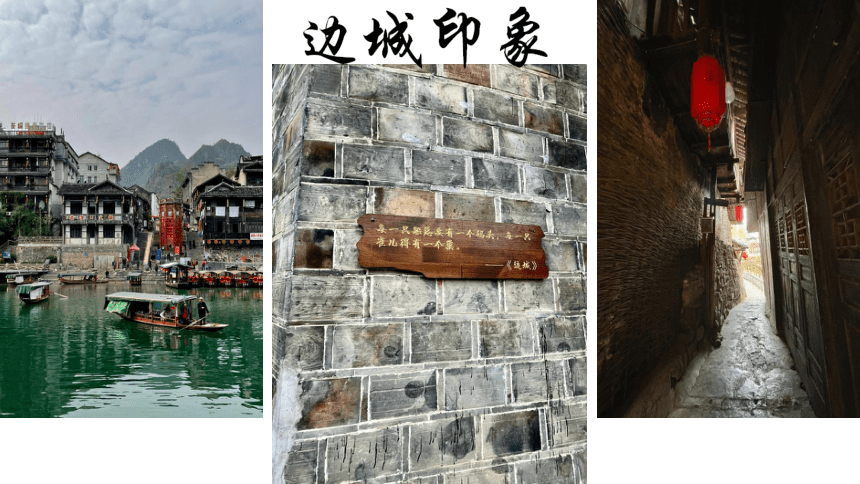

有人说,世界上有三个湘西:

地图上的湘西

存在于湖南的美丽的凤凰古城,如果有机会,同学们以后可以去领略一下湘西风情。

画里的湘西

同学们通过自己的眼睛,去一睹画中湘西的风采,进行一番心灵的旅程,寻找美的真谛。

沈从文笔下的湘西

那么沈从文笔下的湘西又是如何的呢?今天就让我们一起走进湘西,走进《边城》!

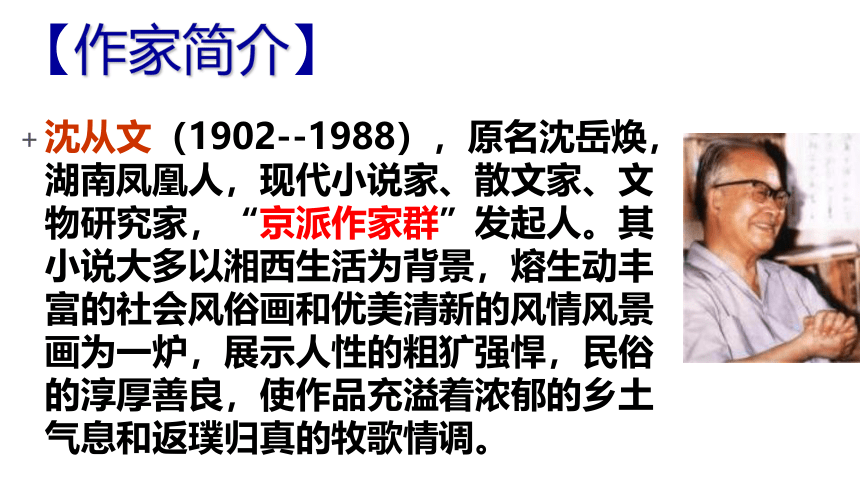

【作家简介】

沈从文(1902--1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人,现代小说家、散文家、文物研究家,“京派作家群”发起人。其小说大多以湘西生活为背景,熔生动丰富的社会风俗画和优美清新的风情风景画为一炉,展示人性的粗犷强悍,民俗的淳厚善良,使作品充溢着浓郁的乡土气息和返璞归真的牧歌情调。

在20世纪20年代末期到30年代,文学的重心南移到上海,继续留在京、津地区或其他北方城市的一个自由的作家群,当时也称“北方作家”派。代表作家有:周作人、废名、沈从文、李健吾、朱光潜、林徽因等。

京 派 作 家 群

他们关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。倾向于自由主义,提倡纯文学,反对文学的政治化和商业化。崇尚自然,表现乡土是他们的共同倾向。具有古典化和抒情化的审美情趣。赞颂纯朴、原始的人性美、人情美;扬抒情写意小说的长处。讲求"纯正的文学趣味"所体现出的文学本体观,以"和谐"、"节制"、"恰当"为基本原则的审美意识。沈从文是京派作家的第一人,使小说诗化、散文化,现实主义而又带有浪漫主义气息。

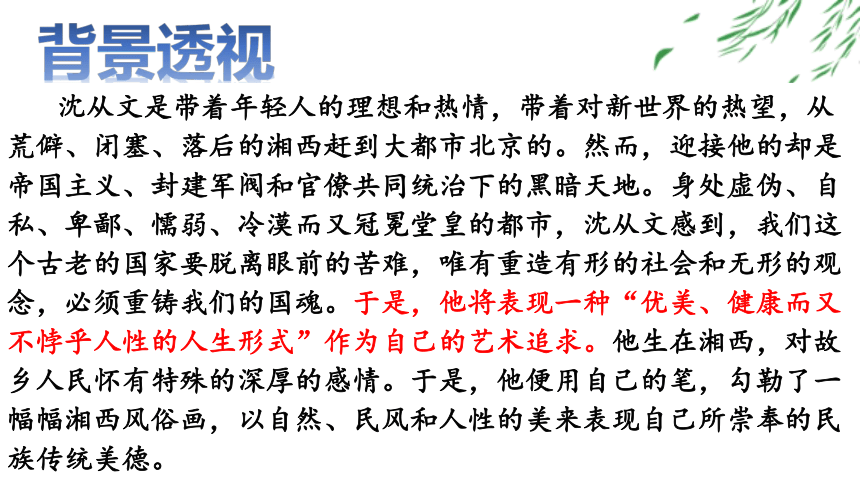

背景透视

沈从文是带着年轻人的理想和热情,带着对新世界的热望,从荒僻、闭塞、落后的湘西赶到大都市北京的。然而,迎接他的却是帝国主义、封建军阀和官僚共同统治下的黑暗天地。身处虚伪、自私、卑鄙、懦弱、冷漠而又冠冕堂皇的都市,沈从文感到,我们这个古老的国家要脱离眼前的苦难,唯有重造有形的社会和无形的观念,必须重铸我们的国魂。于是,他将表现一种“优美、健康而又不悖乎人性的人生形式”作为自己的艺术追求。他生在湘西,对故乡人民怀有特殊的深厚的感情。于是,他便用自己的笔,勾勒了一幅幅湘西风俗画,以自然、民风和人性的美来表现自己所崇奉的民族传统美德。

写作背景

我注意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的爱字作一度恰如其分的说明。

——沈从文

1934年,沈从文回到阔别十多年的湘西故乡,看惯了大都市尔虞我诈、世态炎凉的作家,重新感受到故乡人身上保留的那种原始的人性美,也感受到了由于现代文明的侵入,这种原始的人性美行将消失的情景,于是创作了中篇小说《边城》。

虚化人物。淡化对人物形象的描写塑造,对人物着墨不多,不立体、不典型。

淡化情节,散化结构,没有激烈的矛盾冲突。故事性不强,没有激烈的矛盾冲突和跌宕起伏的开端、发展、高潮、结局等情节。

注重环境描写,注重营造散文化的意境氛围,具有强烈的抒情性。与传统小说相比,散文化小说注重对自然风光、民情风俗和生存状态等意境氛围的营造。

在主旨表现上,更突出情调。不像传统小说一样,不注重对社会现实的反映,而注重突出对……的情感态度、生命态度、价值判断等。

语言散文化。或语言质朴、口语化,或整散结合、诗化等。

小说中的诗化(散文化)特点

文本探究

青山绿水

风景美

古朴和乐

风俗美

纯朴真挚

人情美

快速浏览课文,初步感知边城与众不同的特色。思考:边城的美体现在哪些方面?

文本探究

风景美

豆绿色的水

天气明朗

落日

薄雾

白云

“豆绿色”——象征了纯洁、原始和无污染。

青天碧水,落日白云构成一幅色彩明丽的风景画。边城的环境美,不仅体现在自然风景上,还体现在风俗美和人情美上。

请同学们快速浏览课文,找出描写自然风景的语句,这些景物突出了边城的什么特点?

文本探究

这官民同乐的龙舟赛,展现的就是湘西民众的热血性格,团结精神和对生活的热爱。

请同学们快速浏览课文,找出描写自然风景的语句,这些景物突出了边城的什么特点?

风俗美

龙舟赛

捉鸭子比赛

端午节

祥和、和睦、和谐。突出的都是一个“和”字,所以这里的人民“莫不安分乐生”。这种氛围是不是和《桃花源记》诗意生活相类似。这就是边城人民生活的独特的生活环境。

月下对歌

狮子龙灯

中秋、过年

放烟花

整体感知

第三章----第三个端午节

湘西过端午的风俗

第四章----第一个端午节

翠翠与傩送的相遇

第五章----第二个端午节

翠翠与天保的见面

第六章----现在

老船夫对翠翠的试探

一个节日:

巧妙的结构布局

文本探究

作用:在结构上,避免了平铺直叙,形成文章整体布局上的跌宕美。在内容上使“翠翠的心事”有了依托,成为有源之水,有本之木。交代了翠翠爱情的产生、发展过程,也充实了人性美善的内容。

本文的情节结构的营构特点是采用插叙,主体部分第四章、第五章是作为插叙的内容增添进去的。

整体感知,了解情节结构后思考:课文在情节安排上是如何前后照应的?有什么作用?

文本探究

文章提及了那些人物,他们之间是什么关系,体现了什么爱?

翠翠

爷爷

顺顺

傩送

天保

祖孙之爱

男女之爱

男女之爱

兄弟之爱

乡邻之爱

清纯古朴自然的人性之美。不讲等级,不谈功利,不计得失,不求回报。人与人真诚相待,相互友爱。

一条大鱼:少女的隐秘心事

文中提到了几处鱼?表现了翠翠怎样的心理特征?塑造了什么形象?

有关鱼的情节 翠翠的表现 心理特征 人物形象

水里大鱼来咬了你

轻骂

敏感防范

率真恐慌

河中的鱼吞不下你

抿起嘴唇笑

早被大鱼吃去了

嗔怪

初露好感

俏皮内敛

暗含甜蜜

害羞腼腆

大鱼还能吃掉我?

嗤嗤地笑

心有所属

纯粹质朴

在中国语言中,以“鱼”做隐语来代替“情侣”的例子很多

“江南可采莲,鱼戏莲叶间”、“鱼水之欢”等。

《边城》中这条大鱼,是傩送和翠翠的玩笑话,是翠翠情窦初开的甜蜜回忆。对鱼的描写,展现了爱情萌芽的心理轨迹,塑造了翠翠单纯羞涩、真实纯粹的少女之美,更寄托了两人朴实的爱情理想。

鱼:寄托爱情理想

一种矛盾:宁静边城的隐藏悲痛

边城充满三美,但文中有没有不和谐的地方?

翠翠的想法

翠翠心中一个怕人、古怪的想头:“假若爷爷死了?”

水手的转述

听水手之一说楼上妇人的爸爸是七年前在棉花坡被人杀死的,一共杀了十七刀。

原文的悲剧

翠翠的母亲未婚生女,当兵的父亲不愿私奔侮辱军人名誉,服毒自尽,母亲为了贞洁的名声,喝冷水而亡。

概

内

容

梗

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。老船夫年逾七十,仍很健壮;孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的小儿子傩送并喜欢上了他。傩送的哥哥天保喜欢美丽清纯的翠翠,托人求亲。而地方上的王团总也看上傩送,情愿以碾坊做陪嫁把女儿嫁给傩送,傩送不要,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。

天保知道翠翠喜欢傩送之后,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得对哥哥的死有责任,抛下翠翠出走他乡。祖父因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来”。

主旨归纳:

沈从文在自己所创造的“边城”世界里,以人性美、人情美的笔墨把“边城”描绘成一个理想化的世外桃源,实际上却是针对满目疮痍的湘西现实寄托着个人美好的社会理想,呼唤着自由、美好的“牧歌”式社会的回归,并以此对混乱黑暗的社会进行批判。

赞美: 边城生活的质朴、纯真和人与人之间纯洁的爱;

批判: 物欲泛滥的现代文明;拜金主义 的浅薄庸俗和腐化堕落的现实;

呼吁:重建民族的美好品德和人格。

如边城清纯古朴自然的风景,不计得失,不求回报,甘心付出。人们不讲等级,不谈功利,人与人之间真诚相待,相互友爱。这种纯洁的无私的爱才是 一种“优美、健康而又不悖乎人性的人生形式”。

爱和美

沈从文

有人说,世界上有三个湘西:

地图上的湘西

存在于湖南的美丽的凤凰古城,如果有机会,同学们以后可以去领略一下湘西风情。

画里的湘西

同学们通过自己的眼睛,去一睹画中湘西的风采,进行一番心灵的旅程,寻找美的真谛。

沈从文笔下的湘西

那么沈从文笔下的湘西又是如何的呢?今天就让我们一起走进湘西,走进《边城》!

【作家简介】

沈从文(1902--1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人,现代小说家、散文家、文物研究家,“京派作家群”发起人。其小说大多以湘西生活为背景,熔生动丰富的社会风俗画和优美清新的风情风景画为一炉,展示人性的粗犷强悍,民俗的淳厚善良,使作品充溢着浓郁的乡土气息和返璞归真的牧歌情调。

在20世纪20年代末期到30年代,文学的重心南移到上海,继续留在京、津地区或其他北方城市的一个自由的作家群,当时也称“北方作家”派。代表作家有:周作人、废名、沈从文、李健吾、朱光潜、林徽因等。

京 派 作 家 群

他们关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。倾向于自由主义,提倡纯文学,反对文学的政治化和商业化。崇尚自然,表现乡土是他们的共同倾向。具有古典化和抒情化的审美情趣。赞颂纯朴、原始的人性美、人情美;扬抒情写意小说的长处。讲求"纯正的文学趣味"所体现出的文学本体观,以"和谐"、"节制"、"恰当"为基本原则的审美意识。沈从文是京派作家的第一人,使小说诗化、散文化,现实主义而又带有浪漫主义气息。

背景透视

沈从文是带着年轻人的理想和热情,带着对新世界的热望,从荒僻、闭塞、落后的湘西赶到大都市北京的。然而,迎接他的却是帝国主义、封建军阀和官僚共同统治下的黑暗天地。身处虚伪、自私、卑鄙、懦弱、冷漠而又冠冕堂皇的都市,沈从文感到,我们这个古老的国家要脱离眼前的苦难,唯有重造有形的社会和无形的观念,必须重铸我们的国魂。于是,他将表现一种“优美、健康而又不悖乎人性的人生形式”作为自己的艺术追求。他生在湘西,对故乡人民怀有特殊的深厚的感情。于是,他便用自己的笔,勾勒了一幅幅湘西风俗画,以自然、民风和人性的美来表现自己所崇奉的民族传统美德。

写作背景

我注意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的爱字作一度恰如其分的说明。

——沈从文

1934年,沈从文回到阔别十多年的湘西故乡,看惯了大都市尔虞我诈、世态炎凉的作家,重新感受到故乡人身上保留的那种原始的人性美,也感受到了由于现代文明的侵入,这种原始的人性美行将消失的情景,于是创作了中篇小说《边城》。

虚化人物。淡化对人物形象的描写塑造,对人物着墨不多,不立体、不典型。

淡化情节,散化结构,没有激烈的矛盾冲突。故事性不强,没有激烈的矛盾冲突和跌宕起伏的开端、发展、高潮、结局等情节。

注重环境描写,注重营造散文化的意境氛围,具有强烈的抒情性。与传统小说相比,散文化小说注重对自然风光、民情风俗和生存状态等意境氛围的营造。

在主旨表现上,更突出情调。不像传统小说一样,不注重对社会现实的反映,而注重突出对……的情感态度、生命态度、价值判断等。

语言散文化。或语言质朴、口语化,或整散结合、诗化等。

小说中的诗化(散文化)特点

文本探究

青山绿水

风景美

古朴和乐

风俗美

纯朴真挚

人情美

快速浏览课文,初步感知边城与众不同的特色。思考:边城的美体现在哪些方面?

文本探究

风景美

豆绿色的水

天气明朗

落日

薄雾

白云

“豆绿色”——象征了纯洁、原始和无污染。

青天碧水,落日白云构成一幅色彩明丽的风景画。边城的环境美,不仅体现在自然风景上,还体现在风俗美和人情美上。

请同学们快速浏览课文,找出描写自然风景的语句,这些景物突出了边城的什么特点?

文本探究

这官民同乐的龙舟赛,展现的就是湘西民众的热血性格,团结精神和对生活的热爱。

请同学们快速浏览课文,找出描写自然风景的语句,这些景物突出了边城的什么特点?

风俗美

龙舟赛

捉鸭子比赛

端午节

祥和、和睦、和谐。突出的都是一个“和”字,所以这里的人民“莫不安分乐生”。这种氛围是不是和《桃花源记》诗意生活相类似。这就是边城人民生活的独特的生活环境。

月下对歌

狮子龙灯

中秋、过年

放烟花

整体感知

第三章----第三个端午节

湘西过端午的风俗

第四章----第一个端午节

翠翠与傩送的相遇

第五章----第二个端午节

翠翠与天保的见面

第六章----现在

老船夫对翠翠的试探

一个节日:

巧妙的结构布局

文本探究

作用:在结构上,避免了平铺直叙,形成文章整体布局上的跌宕美。在内容上使“翠翠的心事”有了依托,成为有源之水,有本之木。交代了翠翠爱情的产生、发展过程,也充实了人性美善的内容。

本文的情节结构的营构特点是采用插叙,主体部分第四章、第五章是作为插叙的内容增添进去的。

整体感知,了解情节结构后思考:课文在情节安排上是如何前后照应的?有什么作用?

文本探究

文章提及了那些人物,他们之间是什么关系,体现了什么爱?

翠翠

爷爷

顺顺

傩送

天保

祖孙之爱

男女之爱

男女之爱

兄弟之爱

乡邻之爱

清纯古朴自然的人性之美。不讲等级,不谈功利,不计得失,不求回报。人与人真诚相待,相互友爱。

一条大鱼:少女的隐秘心事

文中提到了几处鱼?表现了翠翠怎样的心理特征?塑造了什么形象?

有关鱼的情节 翠翠的表现 心理特征 人物形象

水里大鱼来咬了你

轻骂

敏感防范

率真恐慌

河中的鱼吞不下你

抿起嘴唇笑

早被大鱼吃去了

嗔怪

初露好感

俏皮内敛

暗含甜蜜

害羞腼腆

大鱼还能吃掉我?

嗤嗤地笑

心有所属

纯粹质朴

在中国语言中,以“鱼”做隐语来代替“情侣”的例子很多

“江南可采莲,鱼戏莲叶间”、“鱼水之欢”等。

《边城》中这条大鱼,是傩送和翠翠的玩笑话,是翠翠情窦初开的甜蜜回忆。对鱼的描写,展现了爱情萌芽的心理轨迹,塑造了翠翠单纯羞涩、真实纯粹的少女之美,更寄托了两人朴实的爱情理想。

鱼:寄托爱情理想

一种矛盾:宁静边城的隐藏悲痛

边城充满三美,但文中有没有不和谐的地方?

翠翠的想法

翠翠心中一个怕人、古怪的想头:“假若爷爷死了?”

水手的转述

听水手之一说楼上妇人的爸爸是七年前在棉花坡被人杀死的,一共杀了十七刀。

原文的悲剧

翠翠的母亲未婚生女,当兵的父亲不愿私奔侮辱军人名誉,服毒自尽,母亲为了贞洁的名声,喝冷水而亡。

概

内

容

梗

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。老船夫年逾七十,仍很健壮;孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的小儿子傩送并喜欢上了他。傩送的哥哥天保喜欢美丽清纯的翠翠,托人求亲。而地方上的王团总也看上傩送,情愿以碾坊做陪嫁把女儿嫁给傩送,傩送不要,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。

天保知道翠翠喜欢傩送之后,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得对哥哥的死有责任,抛下翠翠出走他乡。祖父因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来”。

主旨归纳:

沈从文在自己所创造的“边城”世界里,以人性美、人情美的笔墨把“边城”描绘成一个理想化的世外桃源,实际上却是针对满目疮痍的湘西现实寄托着个人美好的社会理想,呼唤着自由、美好的“牧歌”式社会的回归,并以此对混乱黑暗的社会进行批判。

赞美: 边城生活的质朴、纯真和人与人之间纯洁的爱;

批判: 物欲泛滥的现代文明;拜金主义 的浅薄庸俗和腐化堕落的现实;

呼吁:重建民族的美好品德和人格。

如边城清纯古朴自然的风景,不计得失,不求回报,甘心付出。人们不讲等级,不谈功利,人与人之间真诚相待,相互友爱。这种纯洁的无私的爱才是 一种“优美、健康而又不悖乎人性的人生形式”。

爱和美