第14课 第一次世界大战与战后国际秩序的学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序的学案(含解析) |  | |

| 格式 | Docx | ||

| 文件大小 | 263.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-07 22:23:41 | ||

图片预览

文档简介

第14课 第一次世界大战与战后国际秩序的学案

【学习目标】

1、知识与能力:简述第一次世界大战的后果,认识战争带来的灾难。

2、过程与方法:通过对第一次世界大战的原因、经过、结果、性质的分析,逐步培养学生对历史事件的分析综合能力。 从战争引起各国人民的革命,各国人民革命又加速战争结束的过程的分析,培养学生的辩证思维能力。

3、情感态度与价值观:帝国主义是世界大战的根源。世界大战是一场罪恶的战争。体味战争是一切美好事物的刽子手,激起人们珍视和平向往美好生活的情操。

【学习重难点】

【重点】列强对世界的争夺、两大军事集团的形成。

【难点】①世界性的战争为什么到了20世纪才第一次出现。②极端民族主义的影响。

【预习新知】

帝国主义与世界大战的酝酿

1.第一次世界大战的背景:

(1)世界形势动荡。

①19世纪晚期至20世纪初,主要资本主义大国发展到帝国主义阶段。

②列强掀起了新的瓜分世界的狂潮。

(2)列强矛盾激化。

①原因:帝国主义各国经济政治发展不平衡,实力对比发生重大变化。

②表现:

英德矛盾 德国把英国视为“日益衰落的国家”,开始寻求在欧洲乃至世界的领导地位

法德矛盾 法国与德国因阿尔萨斯—洛林等领土争端积怨已久,对北非殖民地的争夺剑拔弩张

德俄矛盾 德国与俄国因不断的贸易摩擦而关系恶化

奥俄矛盾 奥匈帝国与俄国的矛盾集中在巴尔干半岛,使这里成了名副其实的欧洲“火药桶”

(3)两大集团形成。

目的 重新瓜分殖民地,争夺世界霸权

表现 20世纪初,德国、奥匈帝国、意大利组成“同盟国”,英国、法国、俄国组成“协约国”

影响 它们竞相扩军备战,制定战争计划,制造政治危机和局部军事冲突,国际局势日益紧张

2.第一次世界大战的爆发:

(1)导火线:1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝被塞尔维亚青年普林西普枪杀。

(2)全面爆发:1914年7月28日,德国支持奥匈帝国对塞尔维亚宣战。此后,德、俄、法、英相继参战。

(3)性质:列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战。

第一次世界大战

1.三条战线:英法军队与德军对阵西线,德奥联军与俄军在__ __厮杀,奥军与俄军及塞尔维亚军队在南线争斗。西线是决定性战场。

2.进程

(1)1914 年,德军进攻法国,双方以150 多万兵力在__ __激战,德军战败,标志其“速决战”破产。

(2)1914年,对德国宣战的日本占领了德国在中国__ __的租借地,第二年便向中国提出“二十一条”要求, 企图灭亡中国。

(3)1915—1916 年,战争处于胶着状态。意大利在英法拉拢下,加入__ __一方作战。德奥军队在东线和南线取胜,但未能摆脱东西两线作战的困境。

(4)1916 年,西线相继发生__ __战役和索姆河战役,双方均投入巨大兵力,伤亡惨重。

(5)1916年,英德在__ __海域进行海战,德国未能突破英国的海上封锁。

(6)1917 年,美国和中国参加协约国一方作战,俄国在__ __胜利后退出了战争。

(7)1918 年11月11 日,大战以__ __的失败而结束

知识点二

1. 东线

2.(1)马恩河 (2)山东半岛 (3)协约国 (4)凡尔登 (5)日德兰(6)十月革命(7)同盟国

一战后的国际秩序

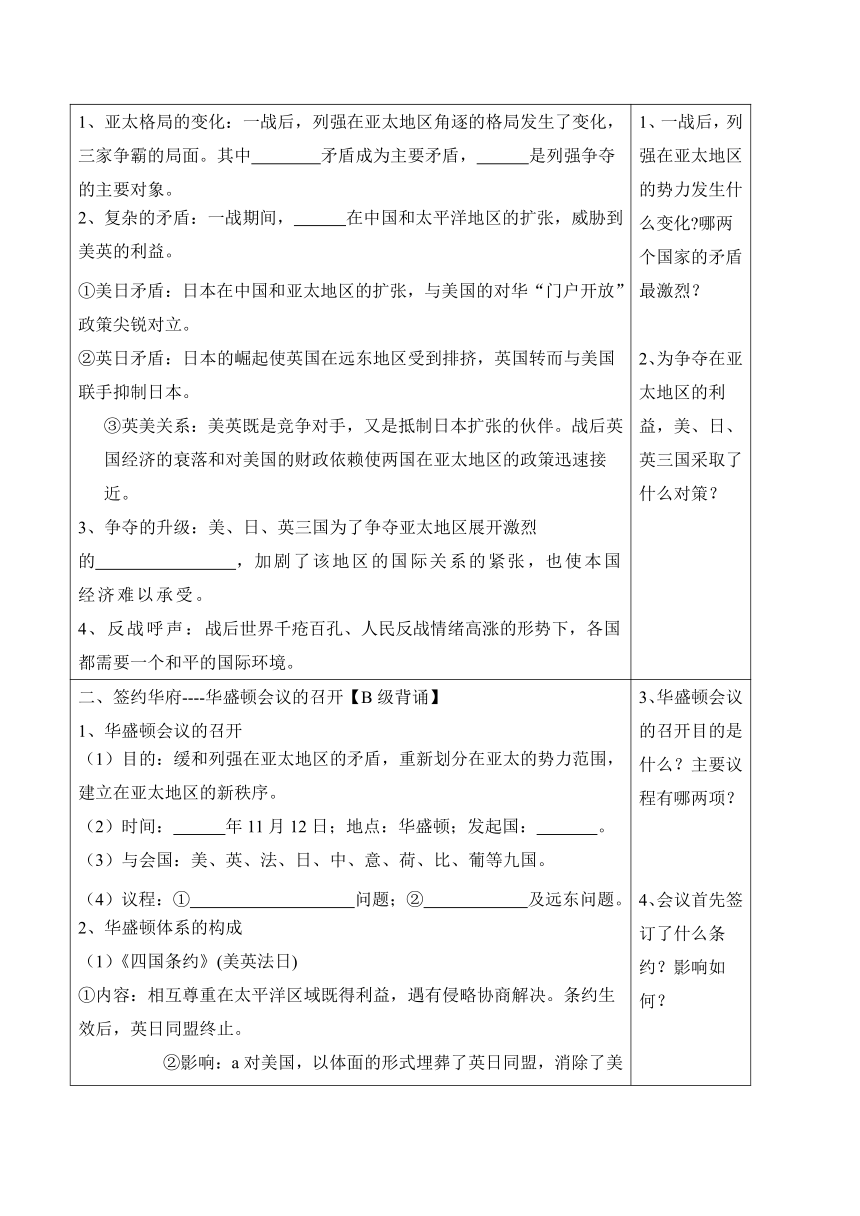

一、角逐亚太——华盛顿会议的背景【A级了解】 1、亚太格局的变化:一战后,列强在亚太地区角逐的格局发生了变化, 三家争霸的局面。其中 矛盾成为主要矛盾, 是列强争夺的主要对象。 2、复杂的矛盾:一战期间, 在中国和太平洋地区的扩张,威胁到美英的利益。 ①美日矛盾:日本在中国和亚太地区的扩张,与美国的对华“门户开放”政策尖锐对立。 ②英日矛盾:日本的崛起使英国在远东地区受到排挤,英国转而与美国联手抑制日本。 ③英美关系:美英既是竞争对手,又是抵制日本扩张的伙伴。战后英国经济的衰落和对美国的财政依赖使两国在亚太地区的政策迅速接近。 3、争夺的升级:美、日、英三国为了争夺亚太地区展开激烈的 ,加剧了该地区的国际关系的紧张,也使本国经济难以承受。 4、反战呼声:战后世界千疮百孔、人民反战情绪高涨的形势下,各国都需要一个和平的国际环境。 【问题预习】 1、一战后,列强在亚太地区的势力发生什么变化 哪两个国家的矛盾最激烈? 2、为争夺在亚太地区的利益,美、日、英三国采取了什么对策?

二、签约华府----华盛顿会议的召开【B级背诵】 1、华盛顿会议的召开 (1)目的:缓和列强在亚太地区的矛盾,重新划分在亚太的势力范围,建立在亚太地区的新秩序。 (2)时间: 年11月12日;地点:华盛顿;发起国: 。 (3)与会国:美、英、法、日、中、意、荷、比、葡等九国。 (4)议程:① 问题;② 及远东问题。 2、华盛顿体系的构成 (1)《四国条约》(美英法日) ①内容:相互尊重在太平洋区域既得利益,遇有侵略协商解决。条约生效后,英日同盟终止。 ②影响:a对美国,以体面的形式埋葬了英日同盟,消除了美国在亚太地区争霸的一个障碍,是美国外交的胜利。b对日本,一方面扩张野心受到了遏制,另一方面它在亚太的权益又得到了大国的承认。 (2)《五国海军条约》 ①内容:美英日法意五国海军主力舰吨位的比例固定为 美、英、日三国在太平洋的要塞维持现状。 ②影响:a是世界现代史上大国之间签订的第一个裁军协议,它标志着 海上优势的丧失。 b使日本主力舰吨位劣于英、美,是美国在华盛顿会议上的又一胜利。 (3)《九国公约》:华盛顿会议的核心是中国问题 ①内容:宣称尊重中国主权与独立、领土与行政之完整;列强在中国全境的商务实业 之原则。 ②作用:《九国公约》的签订,是美国外交的胜利,它打破了日本对中国的独占,使美国长期追求的“ ”政策得到确认,为美国进一步对华扩张和控制亚太地区提供了重要条件。 ③实质:使中国又回复到几个帝国主义国家共同支配的局面。 3、中国山东问题的解决 ①1879德国强占胶州湾。 ②一战爆发后,日本强占胶济铁路和青岛 ③1915年《二十一条》使日本在山东的权利合法化 ④巴黎和会拒绝中国代表提出的要求。 ⑤华盛顿会议期间,日本归还中国山东的主权。 解决原因:①中国人民坚持斗争的结果;②美英和日本的矛盾。 3、华盛顿会议的召开目的是什么?主要议程有哪两项? 4、会议首先签订了什么条约?影响如何? 5、华盛顿体系是由哪些条约构成的? 6、山东问题是如何形成的?又是如何解决的?

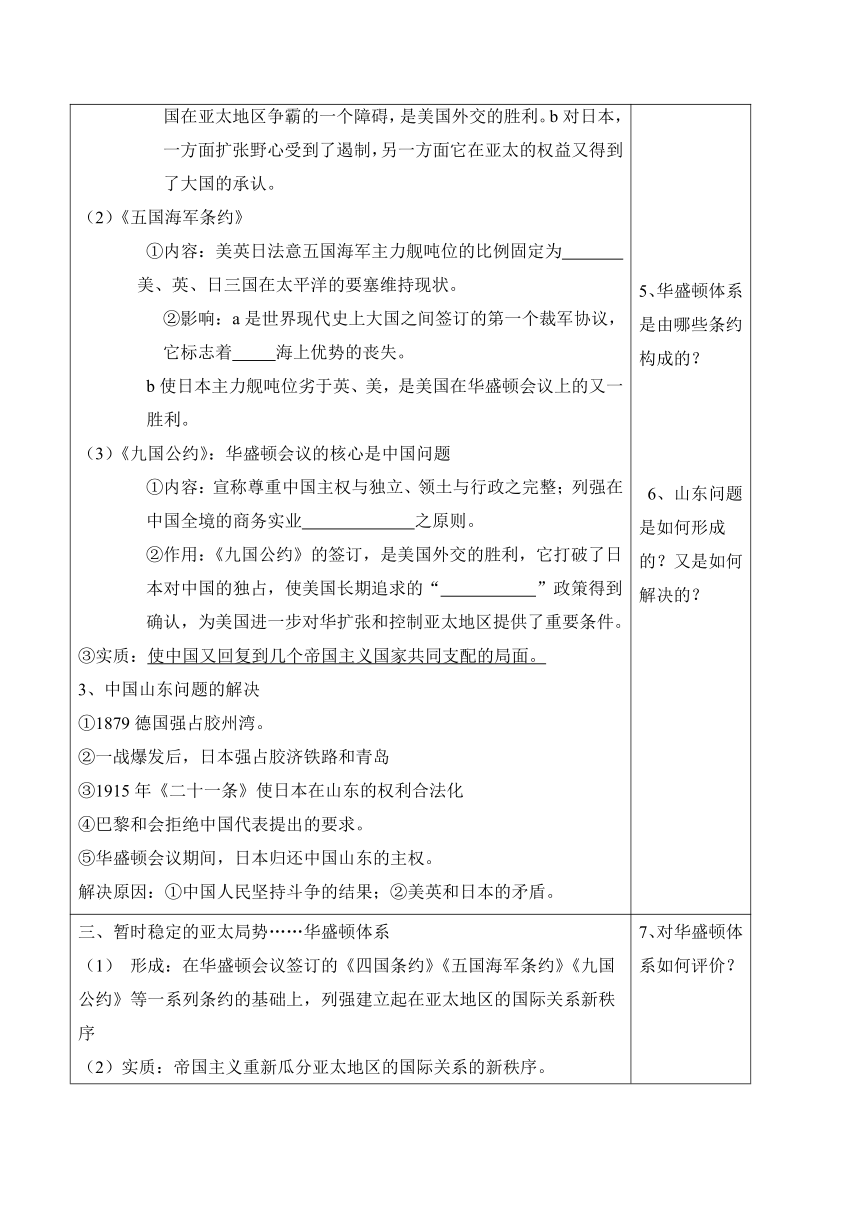

三、暂时稳定的亚太局势……华盛顿体系 (1) 形成:在华盛顿会议签订的《四国条约》《五国海军条约》《九国公约》等一系列条约的基础上,列强建立起在亚太地区的国际关系新秩序 (2)实质:帝国主义重新瓜分亚太地区的国际关系的新秩序。 (3)作用:暂时缓和了帝国主义国家在亚太地区的矛盾,在宰割中国、抑制日英的基础上,确立了美国在该体系中的主导地位,建立起列强在亚太地区国际关系的新秩序--华盛顿体系: (4)不稳定性(局限): 华盛顿体系只是暂时调整了列强之间的矛盾。日本并没有放弃独霸中国、称霸亚太的野心,力图冲破华盛顿体系,埋下了侵华战争和日美战争的祸根。 (5)瓦解:1931年,日本发动“九一八”事变,破坏了《九国公约》,冲破了华盛顿体系的束缚;1941年12月,日本挑起太平洋战争,华盛顿体系彻底崩溃。 7、对华盛顿体系如何评价? 8、华盛顿体系下有哪些矛盾?美日矛盾; 英日矛盾; 帝国主义国家同中国的矛盾。

四、评价“凡尔赛——华盛顿体系” (1)概念:一战结束后,帝国主义战胜国在巴黎和会及华盛顿会议上,重新分割世界、划分势力范围,形成了帝国主义国家在欧洲、亚太及其他地区的统治新秩序,这就是凡尔赛——华盛顿体系。这是第一个超出欧洲范围、具有全球性的国际秩序。 (2)作用:①“凡——华体系”的最终建立,暂时调整了帝国主义在欧洲和远东地区的利益冲突,构成了帝国主义战后国际关系新格局。 ②使欧洲和亚太地区暂时处于和平稳定状态,军备得到一定的控制,有利于各国经济的恢复和发展。 (3)局限:(不稳定性和脆弱性)是建立在战胜国帝国主义宰割战败国和殖民地、半殖民地的基础上,具有反动性和非正义性,体系下矛盾重重,特别是德国和日本不断寻求突破该体系。随着资本主义政治经济不平衡的发展,它必将走向瓦解。 (4)实质:“凡—华体系”是帝国主义重新瓜分世界的产物,暂时缓解了列强之间的矛盾。比较巴黎和会与华盛顿会议

【深化探究】

主题一 第一次世界大战的原因(史料实证、历史解释、唯物史观)

史料一 第一次世界大战前英、德、法、美四国工业产量与殖民地面积位次表:

项目 英 德 法 美

1913年工业产量位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积位次 1 4 2 5

探究1:根据史料一并结合所学知识,你可以得出什么信息?

提示1:第二次工业革命后,随着经济高速发展,帝国主义列强的经济政治不平衡性加剧,实力与国际地位、殖民地大小严重倒挂。

史料二 “德国向自己的一个邻国让出陆地,向另一个邻国让出海洋,而给自己留下一钱不值的天空,这样的时代一去不复返了!……我们不愿意把任何人挤到阴暗的角落,但我们也要给自己一块光明之地,一块阳光下的地盘。”

——德国外长皮洛夫1899年讲话

探究2:根据史料一、二并结合所学知识回答,第一次世界大战爆发的根源何在?导火线是什么?由此推断第一次世界大战的性质如何?

提示2:根源:后起的帝国主义国家德国、美国要求重新瓜分殖民地,争夺世界霸权;导火线:萨拉热窝事件;性质:帝国主义战争。

【拓展】第一次世界大战爆发的原因

(1)根本原因:资本主义国家之间政治经济发展的不平衡引起列强对世界市场和世界霸权争夺的矛盾。

(2)导火线(直接原因):萨拉热窝事件引发两大军事集团主要成员国相继宣战,导致第一次世界大战全面爆发。

(3)意识形态上:军国主义和极端民族主义的泛滥使两大军事集团相互仇视,推动了战争的爆发。

(4)物质上:科技进步成果和巨大的生产力被应用于军事领域,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战。

(5)军事上:列强的三大矛盾最终形成了两大军事集团,它们的对峙推动了世界大战的爆发。

【巩固训练】

1.美国国会没有批准《凡尔赛条约》,拒绝加入国际联盟;中国拒绝在《凡尔赛条约》上签字;土耳其人民拒绝接受屈辱的《色佛尔和约》。由此可知,巴黎和会( )

A.点燃了战败国的民族复仇情绪 B.对维护战后和平没有任何作用

C.建立起资本主义世界的新秩序 D.带有强烈的大国强权政治色彩

2.在参加一战的三个月后,美国总统威尔逊写道:“当战争结束的时候,我们就会迫使它们(英法)同意我们的意见,因为,顺便说说,那时它们在财政方面将由我们支配。”“我们应当以资本供给全世界,而谁以资本供给全世界,谁就应当……管理它。“这表明,美国参战的主要意图是( )

A.摧毁德国的专制政权 B.主导建立并操纵国联

C.将民主理想推向全球 D.角逐欧洲和世界霸权

3.下图为英国漫画家拉温 希尔于1912年10月创作的漫画《沸点》,该漫画意在表明( )

注:桶上的英文意为“巴尔干麻烦”,奥匈帝国、沙俄、英、法、德等帝国人物坐在即将爆炸的火药桶上。

A.欧洲列强激烈争夺巴尔干 B.世界大战的危机不可避免

C.巴尔干半岛地位十分重要 D.欧洲陷入两大阵营的对峙

4.下图是发表于1919年8月30日的漫画《后视图》。画面中,美国总统威尔逊领唱“持久和平”。对该漫画内容解读最准确的是( )

A.美国在战后国际秩序中居领导地位 B.资本主义大国主导战后的国际秩序

C.体现了威尔逊“十四点原则”的意义 D.和平的表象下潜藏着新的冲突祸根

5.下表为20世纪20年代欧洲大事记(节选)。这集中体现了当时( )

时间 事件

1922年 苏德签订条约,同意外交正常化

1925年 国际联盟对保加利亚和希腊之间的纠纷作出裁决

1925年 德、比、法、意、英签订条约,互相保证德比、德法边界不受侵犯

1928年 英、法等15国签订《非战公约》,规定废弃以战争作为推行国家政策的工具

A.地区冲突的加剧 B.德国国际地位的提升

C.维护和平的尝试 D.国际组织作用的加强

6.下表所示为华盛顿会议期间签订的主要条约及内容(部分)。据此可知,华盛顿会议( )

条约名称 条约内容(部分)

《四国条约》 1缔约国“相互尊重它们在太平洋区城内岛屿属地和岛屿领地的权利”;……3根据第4条,从条约生效之日起英日同盟即宣布解散

《限制海军军备力量条约》 美、英、日、法、意五国主力舰(总吨位)的比例为5:5:3:1.75:1.75

《九国公约》 “尊重中国之主权与独立,及领土与行政之完整”,肯定了美国提出的在中国实行“门户开放,机会均等”的原则,并赋予它以国际协定的性质

A.确立了美国的世界霸主地位 B.满足了中国的利益诉求

C.强化了欧洲国家的海洋权益 D.构筑了亚太地区新秩序

7.1916年1月起,中、法双方就“以工代兵”之事进行磋商。因为当时中国尚守“中立”,中方便用惠民公司名义,由商人出面招募华工,法国由军部代表陶履德上校改称农学技师来华,代表法国签订合同,并在合同中极力避免参战字样,以免给德国人以口实。一战期间,中国“以工代兵”( )

A.为协约国最终取胜起到决定作用 B.为中国赢得参加巴黎和会机会

C.使中国未参战而取得参战国权益 D.是无法预测战争结局权宜之计

8.一战期间,14万华工“以工代兵”,远渡重洋前往欧洲前线,使得英法诸国免除了人力资源匮乏的后顾之忧,极大地巩固了协约国的防线。因为华工们的辛勤工作和牺牲,中国外交官可以在巴黎和会上向全世界提出捍卫中国主权的要求。一战华工出国( )

A.迫使列强放松对中国的经济侵略 B.为中国成为战胜国作出重大贡献

C.用艰辛劳动改变欧洲的政治格局 D.助力中国政府成功收复山东主权

9.一战后,战胜国缔结了一系列国际条约,建立了帝国主义的国际新秩序—凡尔赛—华盛顿体系。《凡尔赛条约》规定重新划定德国疆界,限制德国军备,德国的全部海外殖民地被瓜分。虽然华盛顿会议的规定限制了美英等国的海军军备,但日本仍保留诸多特权。材料反映出( )

A.强权政治为新的国际冲突埋下了祸根 B.一战极大削弱了殖民主义力量

C.新秩序的建立保证了国际环境的和平 D.以欧洲为中心的格局彻底改变

10.在法国南部,有一个华工墓地,墓碑上大都有“勇往直前”“鞠躬尽瘁”“虽死犹生”“流芳百世”等字样,默默记录着华工在一战中的牺牲。中国“以工代兵”站在协约国一方参战( )

A.有利于战后中国收回山东主权 B.改变了第一次世界大战的性质

C.促使华工精神享誉于国际社会 D.动摇了欧洲为中心的国际格局

参考答案

1.答案:D

解析:材料信息表明,美国、中国、土耳其皆对《凡尔赛条约》有所不满。结合所学可知,《凡尔赛条约》主要体现了英法等大国的意志和利益,美国的要求没有得到满足,拒绝签字;条约将战前德国在中国山东的特权转交给日本,严重损害了中国的利益;协约国还对土耳其进行了无情掠夺和瓜分。这些都突出说明了巴黎和会带有强烈的大国强权政治色彩,D项正确。美国和中国属于战胜国,排除A项;B项说法绝对,排除;巴黎和会、华盛顿会议所签订的一系列条约,基本上完成了协约国集团对世界的重新瓜分及其成员间相互关系的调整,构建了战后资本主义世界新秩序,但从材料不能得出这一结论,排除C项。

2.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是目的题,时空是一战时期的美国。根据材料“我们应当以资本供给全世界,而谁以资本供给全世界,谁就应当管理它”可知,美国在参战的三个月后,其总统威尔逊提及战后要在欧洲和世界范围内支配并管理财政经济霸权。由此可见,美国参战的意图是角逐欧洲和世界霸权,D项正确;“摧毁德国专制政体”并非美国的主要意图,排除A项;国联是由美国倡议并成立的,但美国并未加入国联,排除B项;“将民主理想推向全球”并非美国的主要意图,排除C项。故选D项。

3.答案:B

解析:依据上述分析可知,这预示着世界大战的危机不可避免,B项正确;其他三项都是现象,而非本质,排除。

4.答案:D

解析:从图片可以看出,各个国家看似赞同威尔逊的主张,但是背后的枪上写着各自的诉求,因此该漫画反映了和平的表象之下潜藏着各自的利益诉求,D项正确。欧洲在一战后国际秩序中居领导地位,排除A项;材料主旨并非国际秩序,而是各国的矛盾,排除B项;“十四点原则”在漫画中体现不出来,排除C项。

5.答案:C

解析:苏德签订条约,意味着不同社会制度的国家之间可以实现和平,国联协调解决国际纠纷,众多国家签订互保条约和《非战公约》,说明一战后众多国家进行了维护和平的尝试,C项正确。20世纪20年代的欧洲处于相对和平的时期,排除A项;B项与材料主旨不符;D项不能全面体现材料信息,排除。

6.答案:D

解析:由“太平洋区域”“英日同盟”“中国”等可知,材料主旨是华盛顿会议通过条约体系分配、规范了主要帝国主义国家在亚太地区的利益、行为,构筑亚太地区的新秩序,D项正确。美国确立世界霸主地位是在二战后,排除A项;由“门户开放,机会均等”原则可知,华盛顿会议损害了中国的利益,排除B项;华盛顿会议强化了美、日的海洋力量,排除C项。

7.答案:B

解析:根据“以工代兵”可得出,一战期间,中国派十万华工参加一战的后勤保障,为一战的胜利做出了巨大贡献,使中国成为了战胜国,因此为中国赢得参加巴黎和会机会,B项正确;ACD说法都错误,排除。故选:B。

8.答案:B

解析:本题主要考查一战,要求学生结合中国参加一战的表现和影响来分析。依据材料“使得英法诸国免除了人力资源匮乏的后顾之忧,极大地巩固了协约国的防线”可以看出中国劳工为协约国提供了劳动力,巩固了协约国的防线,说明一战华工出国为一战以及中国成为战胜国做出巨大贡献,B项正确;列强放松对中国侵略的主要原因是忙于战争,无暇它顾,排除A项;C项夸大了华工出国的作用,排除C项;巴黎和会上中国并未收复山东主权,而且中国政府成功收复山东主权不是华工出国的作用,排除D项。故选B项。

9.答案:A

解析:本题考查凡尔赛—华盛顿体系的影响。选择A:根据材料“重新划定德国疆界,限制德国军备”“德国的全部海外殖民地被瓜分”并结合所学可知,强权政治使战胜国与战败国之间矛盾加剧,为新的国际冲突埋下了祸根。排除B:虽然一战削弱了帝国主义、殖民主义力量,但“极大”说法过于夸大。排除C:第二次世界大战的爆发证明了凡尔赛—华盛顿体系不能维持世界的和平,C项说法不符合史实。排除D:第一次世界大战开始改变以欧洲为中心的格局。

10.答案:A

解析:依据材料“勇往直前”、“鞠躬尽瘁”、“虽死犹生”、“流芳百世”,可以看出华工做出了重大的贡献,而一战中国作为协约国参战,有利于解决德国占领我国山东的主权问题,A项正确;一战的性质是帝国主义性质的战争,并没有改变,排除B项;材料未涉及华工精神对世界的影响,排除C项;一战动摇了欧洲为中心的国际格局,排除D项。故选:A。

【学习目标】

1、知识与能力:简述第一次世界大战的后果,认识战争带来的灾难。

2、过程与方法:通过对第一次世界大战的原因、经过、结果、性质的分析,逐步培养学生对历史事件的分析综合能力。 从战争引起各国人民的革命,各国人民革命又加速战争结束的过程的分析,培养学生的辩证思维能力。

3、情感态度与价值观:帝国主义是世界大战的根源。世界大战是一场罪恶的战争。体味战争是一切美好事物的刽子手,激起人们珍视和平向往美好生活的情操。

【学习重难点】

【重点】列强对世界的争夺、两大军事集团的形成。

【难点】①世界性的战争为什么到了20世纪才第一次出现。②极端民族主义的影响。

【预习新知】

帝国主义与世界大战的酝酿

1.第一次世界大战的背景:

(1)世界形势动荡。

①19世纪晚期至20世纪初,主要资本主义大国发展到帝国主义阶段。

②列强掀起了新的瓜分世界的狂潮。

(2)列强矛盾激化。

①原因:帝国主义各国经济政治发展不平衡,实力对比发生重大变化。

②表现:

英德矛盾 德国把英国视为“日益衰落的国家”,开始寻求在欧洲乃至世界的领导地位

法德矛盾 法国与德国因阿尔萨斯—洛林等领土争端积怨已久,对北非殖民地的争夺剑拔弩张

德俄矛盾 德国与俄国因不断的贸易摩擦而关系恶化

奥俄矛盾 奥匈帝国与俄国的矛盾集中在巴尔干半岛,使这里成了名副其实的欧洲“火药桶”

(3)两大集团形成。

目的 重新瓜分殖民地,争夺世界霸权

表现 20世纪初,德国、奥匈帝国、意大利组成“同盟国”,英国、法国、俄国组成“协约国”

影响 它们竞相扩军备战,制定战争计划,制造政治危机和局部军事冲突,国际局势日益紧张

2.第一次世界大战的爆发:

(1)导火线:1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝被塞尔维亚青年普林西普枪杀。

(2)全面爆发:1914年7月28日,德国支持奥匈帝国对塞尔维亚宣战。此后,德、俄、法、英相继参战。

(3)性质:列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战。

第一次世界大战

1.三条战线:英法军队与德军对阵西线,德奥联军与俄军在__ __厮杀,奥军与俄军及塞尔维亚军队在南线争斗。西线是决定性战场。

2.进程

(1)1914 年,德军进攻法国,双方以150 多万兵力在__ __激战,德军战败,标志其“速决战”破产。

(2)1914年,对德国宣战的日本占领了德国在中国__ __的租借地,第二年便向中国提出“二十一条”要求, 企图灭亡中国。

(3)1915—1916 年,战争处于胶着状态。意大利在英法拉拢下,加入__ __一方作战。德奥军队在东线和南线取胜,但未能摆脱东西两线作战的困境。

(4)1916 年,西线相继发生__ __战役和索姆河战役,双方均投入巨大兵力,伤亡惨重。

(5)1916年,英德在__ __海域进行海战,德国未能突破英国的海上封锁。

(6)1917 年,美国和中国参加协约国一方作战,俄国在__ __胜利后退出了战争。

(7)1918 年11月11 日,大战以__ __的失败而结束

知识点二

1. 东线

2.(1)马恩河 (2)山东半岛 (3)协约国 (4)凡尔登 (5)日德兰(6)十月革命(7)同盟国

一战后的国际秩序

一、角逐亚太——华盛顿会议的背景【A级了解】 1、亚太格局的变化:一战后,列强在亚太地区角逐的格局发生了变化, 三家争霸的局面。其中 矛盾成为主要矛盾, 是列强争夺的主要对象。 2、复杂的矛盾:一战期间, 在中国和太平洋地区的扩张,威胁到美英的利益。 ①美日矛盾:日本在中国和亚太地区的扩张,与美国的对华“门户开放”政策尖锐对立。 ②英日矛盾:日本的崛起使英国在远东地区受到排挤,英国转而与美国联手抑制日本。 ③英美关系:美英既是竞争对手,又是抵制日本扩张的伙伴。战后英国经济的衰落和对美国的财政依赖使两国在亚太地区的政策迅速接近。 3、争夺的升级:美、日、英三国为了争夺亚太地区展开激烈的 ,加剧了该地区的国际关系的紧张,也使本国经济难以承受。 4、反战呼声:战后世界千疮百孔、人民反战情绪高涨的形势下,各国都需要一个和平的国际环境。 【问题预习】 1、一战后,列强在亚太地区的势力发生什么变化 哪两个国家的矛盾最激烈? 2、为争夺在亚太地区的利益,美、日、英三国采取了什么对策?

二、签约华府----华盛顿会议的召开【B级背诵】 1、华盛顿会议的召开 (1)目的:缓和列强在亚太地区的矛盾,重新划分在亚太的势力范围,建立在亚太地区的新秩序。 (2)时间: 年11月12日;地点:华盛顿;发起国: 。 (3)与会国:美、英、法、日、中、意、荷、比、葡等九国。 (4)议程:① 问题;② 及远东问题。 2、华盛顿体系的构成 (1)《四国条约》(美英法日) ①内容:相互尊重在太平洋区域既得利益,遇有侵略协商解决。条约生效后,英日同盟终止。 ②影响:a对美国,以体面的形式埋葬了英日同盟,消除了美国在亚太地区争霸的一个障碍,是美国外交的胜利。b对日本,一方面扩张野心受到了遏制,另一方面它在亚太的权益又得到了大国的承认。 (2)《五国海军条约》 ①内容:美英日法意五国海军主力舰吨位的比例固定为 美、英、日三国在太平洋的要塞维持现状。 ②影响:a是世界现代史上大国之间签订的第一个裁军协议,它标志着 海上优势的丧失。 b使日本主力舰吨位劣于英、美,是美国在华盛顿会议上的又一胜利。 (3)《九国公约》:华盛顿会议的核心是中国问题 ①内容:宣称尊重中国主权与独立、领土与行政之完整;列强在中国全境的商务实业 之原则。 ②作用:《九国公约》的签订,是美国外交的胜利,它打破了日本对中国的独占,使美国长期追求的“ ”政策得到确认,为美国进一步对华扩张和控制亚太地区提供了重要条件。 ③实质:使中国又回复到几个帝国主义国家共同支配的局面。 3、中国山东问题的解决 ①1879德国强占胶州湾。 ②一战爆发后,日本强占胶济铁路和青岛 ③1915年《二十一条》使日本在山东的权利合法化 ④巴黎和会拒绝中国代表提出的要求。 ⑤华盛顿会议期间,日本归还中国山东的主权。 解决原因:①中国人民坚持斗争的结果;②美英和日本的矛盾。 3、华盛顿会议的召开目的是什么?主要议程有哪两项? 4、会议首先签订了什么条约?影响如何? 5、华盛顿体系是由哪些条约构成的? 6、山东问题是如何形成的?又是如何解决的?

三、暂时稳定的亚太局势……华盛顿体系 (1) 形成:在华盛顿会议签订的《四国条约》《五国海军条约》《九国公约》等一系列条约的基础上,列强建立起在亚太地区的国际关系新秩序 (2)实质:帝国主义重新瓜分亚太地区的国际关系的新秩序。 (3)作用:暂时缓和了帝国主义国家在亚太地区的矛盾,在宰割中国、抑制日英的基础上,确立了美国在该体系中的主导地位,建立起列强在亚太地区国际关系的新秩序--华盛顿体系: (4)不稳定性(局限): 华盛顿体系只是暂时调整了列强之间的矛盾。日本并没有放弃独霸中国、称霸亚太的野心,力图冲破华盛顿体系,埋下了侵华战争和日美战争的祸根。 (5)瓦解:1931年,日本发动“九一八”事变,破坏了《九国公约》,冲破了华盛顿体系的束缚;1941年12月,日本挑起太平洋战争,华盛顿体系彻底崩溃。 7、对华盛顿体系如何评价? 8、华盛顿体系下有哪些矛盾?美日矛盾; 英日矛盾; 帝国主义国家同中国的矛盾。

四、评价“凡尔赛——华盛顿体系” (1)概念:一战结束后,帝国主义战胜国在巴黎和会及华盛顿会议上,重新分割世界、划分势力范围,形成了帝国主义国家在欧洲、亚太及其他地区的统治新秩序,这就是凡尔赛——华盛顿体系。这是第一个超出欧洲范围、具有全球性的国际秩序。 (2)作用:①“凡——华体系”的最终建立,暂时调整了帝国主义在欧洲和远东地区的利益冲突,构成了帝国主义战后国际关系新格局。 ②使欧洲和亚太地区暂时处于和平稳定状态,军备得到一定的控制,有利于各国经济的恢复和发展。 (3)局限:(不稳定性和脆弱性)是建立在战胜国帝国主义宰割战败国和殖民地、半殖民地的基础上,具有反动性和非正义性,体系下矛盾重重,特别是德国和日本不断寻求突破该体系。随着资本主义政治经济不平衡的发展,它必将走向瓦解。 (4)实质:“凡—华体系”是帝国主义重新瓜分世界的产物,暂时缓解了列强之间的矛盾。比较巴黎和会与华盛顿会议

【深化探究】

主题一 第一次世界大战的原因(史料实证、历史解释、唯物史观)

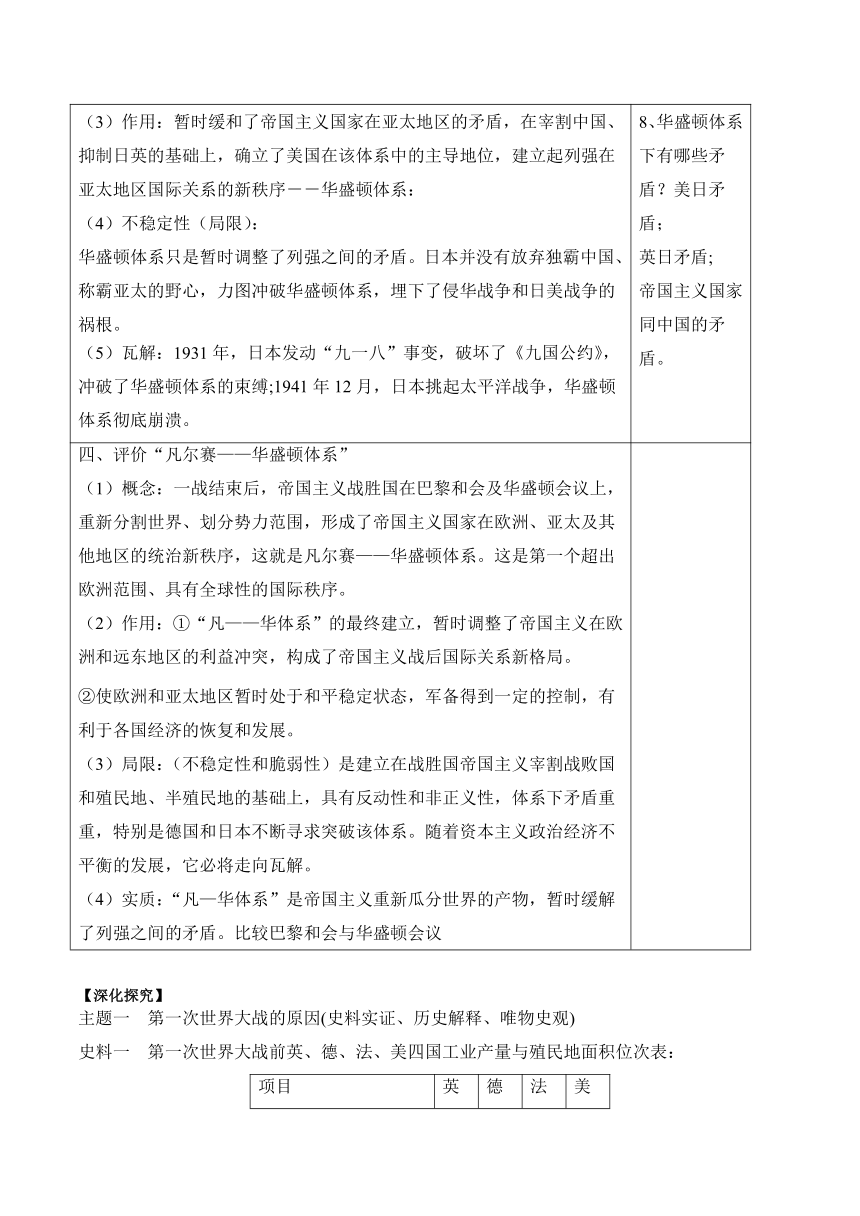

史料一 第一次世界大战前英、德、法、美四国工业产量与殖民地面积位次表:

项目 英 德 法 美

1913年工业产量位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积位次 1 4 2 5

探究1:根据史料一并结合所学知识,你可以得出什么信息?

提示1:第二次工业革命后,随着经济高速发展,帝国主义列强的经济政治不平衡性加剧,实力与国际地位、殖民地大小严重倒挂。

史料二 “德国向自己的一个邻国让出陆地,向另一个邻国让出海洋,而给自己留下一钱不值的天空,这样的时代一去不复返了!……我们不愿意把任何人挤到阴暗的角落,但我们也要给自己一块光明之地,一块阳光下的地盘。”

——德国外长皮洛夫1899年讲话

探究2:根据史料一、二并结合所学知识回答,第一次世界大战爆发的根源何在?导火线是什么?由此推断第一次世界大战的性质如何?

提示2:根源:后起的帝国主义国家德国、美国要求重新瓜分殖民地,争夺世界霸权;导火线:萨拉热窝事件;性质:帝国主义战争。

【拓展】第一次世界大战爆发的原因

(1)根本原因:资本主义国家之间政治经济发展的不平衡引起列强对世界市场和世界霸权争夺的矛盾。

(2)导火线(直接原因):萨拉热窝事件引发两大军事集团主要成员国相继宣战,导致第一次世界大战全面爆发。

(3)意识形态上:军国主义和极端民族主义的泛滥使两大军事集团相互仇视,推动了战争的爆发。

(4)物质上:科技进步成果和巨大的生产力被应用于军事领域,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战。

(5)军事上:列强的三大矛盾最终形成了两大军事集团,它们的对峙推动了世界大战的爆发。

【巩固训练】

1.美国国会没有批准《凡尔赛条约》,拒绝加入国际联盟;中国拒绝在《凡尔赛条约》上签字;土耳其人民拒绝接受屈辱的《色佛尔和约》。由此可知,巴黎和会( )

A.点燃了战败国的民族复仇情绪 B.对维护战后和平没有任何作用

C.建立起资本主义世界的新秩序 D.带有强烈的大国强权政治色彩

2.在参加一战的三个月后,美国总统威尔逊写道:“当战争结束的时候,我们就会迫使它们(英法)同意我们的意见,因为,顺便说说,那时它们在财政方面将由我们支配。”“我们应当以资本供给全世界,而谁以资本供给全世界,谁就应当……管理它。“这表明,美国参战的主要意图是( )

A.摧毁德国的专制政权 B.主导建立并操纵国联

C.将民主理想推向全球 D.角逐欧洲和世界霸权

3.下图为英国漫画家拉温 希尔于1912年10月创作的漫画《沸点》,该漫画意在表明( )

注:桶上的英文意为“巴尔干麻烦”,奥匈帝国、沙俄、英、法、德等帝国人物坐在即将爆炸的火药桶上。

A.欧洲列强激烈争夺巴尔干 B.世界大战的危机不可避免

C.巴尔干半岛地位十分重要 D.欧洲陷入两大阵营的对峙

4.下图是发表于1919年8月30日的漫画《后视图》。画面中,美国总统威尔逊领唱“持久和平”。对该漫画内容解读最准确的是( )

A.美国在战后国际秩序中居领导地位 B.资本主义大国主导战后的国际秩序

C.体现了威尔逊“十四点原则”的意义 D.和平的表象下潜藏着新的冲突祸根

5.下表为20世纪20年代欧洲大事记(节选)。这集中体现了当时( )

时间 事件

1922年 苏德签订条约,同意外交正常化

1925年 国际联盟对保加利亚和希腊之间的纠纷作出裁决

1925年 德、比、法、意、英签订条约,互相保证德比、德法边界不受侵犯

1928年 英、法等15国签订《非战公约》,规定废弃以战争作为推行国家政策的工具

A.地区冲突的加剧 B.德国国际地位的提升

C.维护和平的尝试 D.国际组织作用的加强

6.下表所示为华盛顿会议期间签订的主要条约及内容(部分)。据此可知,华盛顿会议( )

条约名称 条约内容(部分)

《四国条约》 1缔约国“相互尊重它们在太平洋区城内岛屿属地和岛屿领地的权利”;……3根据第4条,从条约生效之日起英日同盟即宣布解散

《限制海军军备力量条约》 美、英、日、法、意五国主力舰(总吨位)的比例为5:5:3:1.75:1.75

《九国公约》 “尊重中国之主权与独立,及领土与行政之完整”,肯定了美国提出的在中国实行“门户开放,机会均等”的原则,并赋予它以国际协定的性质

A.确立了美国的世界霸主地位 B.满足了中国的利益诉求

C.强化了欧洲国家的海洋权益 D.构筑了亚太地区新秩序

7.1916年1月起,中、法双方就“以工代兵”之事进行磋商。因为当时中国尚守“中立”,中方便用惠民公司名义,由商人出面招募华工,法国由军部代表陶履德上校改称农学技师来华,代表法国签订合同,并在合同中极力避免参战字样,以免给德国人以口实。一战期间,中国“以工代兵”( )

A.为协约国最终取胜起到决定作用 B.为中国赢得参加巴黎和会机会

C.使中国未参战而取得参战国权益 D.是无法预测战争结局权宜之计

8.一战期间,14万华工“以工代兵”,远渡重洋前往欧洲前线,使得英法诸国免除了人力资源匮乏的后顾之忧,极大地巩固了协约国的防线。因为华工们的辛勤工作和牺牲,中国外交官可以在巴黎和会上向全世界提出捍卫中国主权的要求。一战华工出国( )

A.迫使列强放松对中国的经济侵略 B.为中国成为战胜国作出重大贡献

C.用艰辛劳动改变欧洲的政治格局 D.助力中国政府成功收复山东主权

9.一战后,战胜国缔结了一系列国际条约,建立了帝国主义的国际新秩序—凡尔赛—华盛顿体系。《凡尔赛条约》规定重新划定德国疆界,限制德国军备,德国的全部海外殖民地被瓜分。虽然华盛顿会议的规定限制了美英等国的海军军备,但日本仍保留诸多特权。材料反映出( )

A.强权政治为新的国际冲突埋下了祸根 B.一战极大削弱了殖民主义力量

C.新秩序的建立保证了国际环境的和平 D.以欧洲为中心的格局彻底改变

10.在法国南部,有一个华工墓地,墓碑上大都有“勇往直前”“鞠躬尽瘁”“虽死犹生”“流芳百世”等字样,默默记录着华工在一战中的牺牲。中国“以工代兵”站在协约国一方参战( )

A.有利于战后中国收回山东主权 B.改变了第一次世界大战的性质

C.促使华工精神享誉于国际社会 D.动摇了欧洲为中心的国际格局

参考答案

1.答案:D

解析:材料信息表明,美国、中国、土耳其皆对《凡尔赛条约》有所不满。结合所学可知,《凡尔赛条约》主要体现了英法等大国的意志和利益,美国的要求没有得到满足,拒绝签字;条约将战前德国在中国山东的特权转交给日本,严重损害了中国的利益;协约国还对土耳其进行了无情掠夺和瓜分。这些都突出说明了巴黎和会带有强烈的大国强权政治色彩,D项正确。美国和中国属于战胜国,排除A项;B项说法绝对,排除;巴黎和会、华盛顿会议所签订的一系列条约,基本上完成了协约国集团对世界的重新瓜分及其成员间相互关系的调整,构建了战后资本主义世界新秩序,但从材料不能得出这一结论,排除C项。

2.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是目的题,时空是一战时期的美国。根据材料“我们应当以资本供给全世界,而谁以资本供给全世界,谁就应当管理它”可知,美国在参战的三个月后,其总统威尔逊提及战后要在欧洲和世界范围内支配并管理财政经济霸权。由此可见,美国参战的意图是角逐欧洲和世界霸权,D项正确;“摧毁德国专制政体”并非美国的主要意图,排除A项;国联是由美国倡议并成立的,但美国并未加入国联,排除B项;“将民主理想推向全球”并非美国的主要意图,排除C项。故选D项。

3.答案:B

解析:依据上述分析可知,这预示着世界大战的危机不可避免,B项正确;其他三项都是现象,而非本质,排除。

4.答案:D

解析:从图片可以看出,各个国家看似赞同威尔逊的主张,但是背后的枪上写着各自的诉求,因此该漫画反映了和平的表象之下潜藏着各自的利益诉求,D项正确。欧洲在一战后国际秩序中居领导地位,排除A项;材料主旨并非国际秩序,而是各国的矛盾,排除B项;“十四点原则”在漫画中体现不出来,排除C项。

5.答案:C

解析:苏德签订条约,意味着不同社会制度的国家之间可以实现和平,国联协调解决国际纠纷,众多国家签订互保条约和《非战公约》,说明一战后众多国家进行了维护和平的尝试,C项正确。20世纪20年代的欧洲处于相对和平的时期,排除A项;B项与材料主旨不符;D项不能全面体现材料信息,排除。

6.答案:D

解析:由“太平洋区域”“英日同盟”“中国”等可知,材料主旨是华盛顿会议通过条约体系分配、规范了主要帝国主义国家在亚太地区的利益、行为,构筑亚太地区的新秩序,D项正确。美国确立世界霸主地位是在二战后,排除A项;由“门户开放,机会均等”原则可知,华盛顿会议损害了中国的利益,排除B项;华盛顿会议强化了美、日的海洋力量,排除C项。

7.答案:B

解析:根据“以工代兵”可得出,一战期间,中国派十万华工参加一战的后勤保障,为一战的胜利做出了巨大贡献,使中国成为了战胜国,因此为中国赢得参加巴黎和会机会,B项正确;ACD说法都错误,排除。故选:B。

8.答案:B

解析:本题主要考查一战,要求学生结合中国参加一战的表现和影响来分析。依据材料“使得英法诸国免除了人力资源匮乏的后顾之忧,极大地巩固了协约国的防线”可以看出中国劳工为协约国提供了劳动力,巩固了协约国的防线,说明一战华工出国为一战以及中国成为战胜国做出巨大贡献,B项正确;列强放松对中国侵略的主要原因是忙于战争,无暇它顾,排除A项;C项夸大了华工出国的作用,排除C项;巴黎和会上中国并未收复山东主权,而且中国政府成功收复山东主权不是华工出国的作用,排除D项。故选B项。

9.答案:A

解析:本题考查凡尔赛—华盛顿体系的影响。选择A:根据材料“重新划定德国疆界,限制德国军备”“德国的全部海外殖民地被瓜分”并结合所学可知,强权政治使战胜国与战败国之间矛盾加剧,为新的国际冲突埋下了祸根。排除B:虽然一战削弱了帝国主义、殖民主义力量,但“极大”说法过于夸大。排除C:第二次世界大战的爆发证明了凡尔赛—华盛顿体系不能维持世界的和平,C项说法不符合史实。排除D:第一次世界大战开始改变以欧洲为中心的格局。

10.答案:A

解析:依据材料“勇往直前”、“鞠躬尽瘁”、“虽死犹生”、“流芳百世”,可以看出华工做出了重大的贡献,而一战中国作为协约国参战,有利于解决德国占领我国山东的主权问题,A项正确;一战的性质是帝国主义性质的战争,并没有改变,排除B项;材料未涉及华工精神对世界的影响,排除C项;一战动摇了欧洲为中心的国际格局,排除D项。故选:A。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体