6.2《再别康桥》课件(共42张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 6.2《再别康桥》课件(共42张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-08 09:32:12 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

再别康桥

徐志摩

熟背诗歌,把握诗歌内容及情感。

1

反复诵读,重点分析诗歌中的意象,感悟意境之美,学习作者借景抒情的表达方式。(重点)

2

把握新月派诗歌的“三美”主张。(难点)

3

学习目标

新课导入

有这样一座桥,风景秀丽,闻名遐迩;有这样一个人,风流倜傥,才华横溢;有这样一首诗,清新空灵,含蓄隽永。

你想欣赏这座桥,走近这个人,感受这首诗吗?

这节课就让我们跟随诗人徐志摩的脚步,再别康桥,感受那份难舍的离情别意。

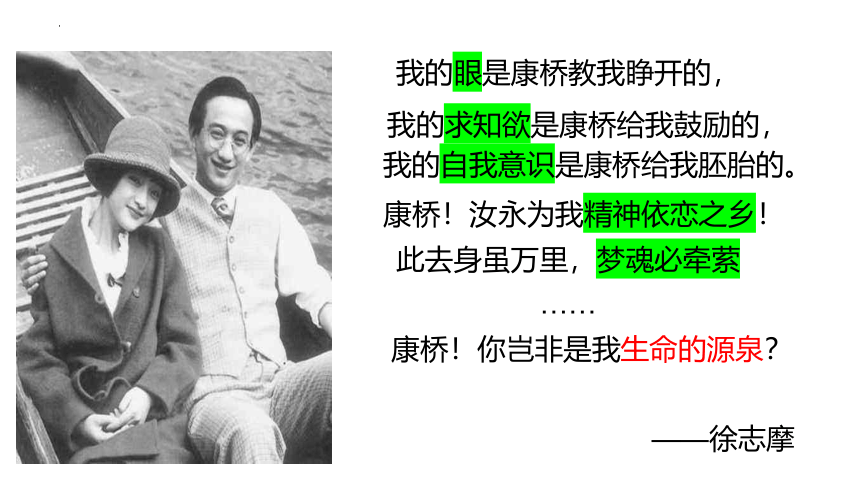

我的眼是康桥教我睁开的,

我的求知欲是康桥给我鼓励的,

我的自我意识是康桥给我胚胎的。

康桥!汝永为我精神依恋之乡!

此去身虽万里,梦魂必牵萦

……

康桥!你岂非是我生命的源泉?

——徐志摩

康桥情结

1921年春—1922年8月,在康桥留学的两年,他一生最美好的时光。康桥的一切,早就给他留下了美好的印象。

1922年,诗人第一次离开剑桥,回国前夕,曾作长诗《康桥再会吧》,在诗中称康桥为“永为我精神依恋之乡”。

1926年,诗人第二次旅游英国,留下散文《我所知道的康桥》;

1928年,诗人第三次来到英国,在一个明媚的夏日午后,他一个人悄悄来到康桥找寻他的朋友,遗憾的是他所熟悉的英国朋友一个也不在,只有他所熟悉的康桥,在那里静静地等待他。徜徉于昔日的校园,在那一木一花中寻觅当年的欢声笑语和那洒落其间的青春年华,康河的水开启了诗人的性灵,唤醒了他的诗情。又要和“她”告别了,那千缕柔情、万种感触涌上心头,于是便吟成了这首传世之作——《再别康桥》。

【诗人介绍】

写作背景

1922年,第一次离开剑桥,写下诗歌《康桥,再会吧》;

1926年,第二次旅游英国,留下散文《我所知道的康桥》;

1928年,第三次去剑桥,告别剑桥, 留下佳作《再别康桥》。

新月诗派

新月诗派是活跃于20世纪20年代中后期的一个诗歌流派,是一个致力于提高新诗艺术、潜心于探索新格律的诗歌流派。

代表诗人有闻一多、徐志摩、郭沫若等, 本派诗人以“三美”作为目标,即:音乐美(语言的押韵,具有节奏感)、绘画美(词藻的华丽、鲜明,具有色彩感) 、建筑美(节的匀称,句的均齐)。

【诗歌“三美”】

音乐美、绘画美、建筑美。

音乐美,表现为诗歌的章节统一、韵脚严整、节奏鲜明、旋律和谐,读起来朗朗上口、悦耳动听。

绘画美,表现为诗人注意诗的画面感,用词讲究色彩运用和搭配,诗的每一节几乎都可以看作一幅色彩鲜明的图画。

建筑美,表现在诗节和诗行的排列组合上,每节诗的行数相同,每行诗的字数基本相等。

解 题

康桥:即剑桥,英国剑桥大学所在地。1920年10月—1922年8月,诗人游学于此。

“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自由意识,是康桥给我胚胎的。”

——徐志摩

“康桥的灵性全在一条河上 ;康河,我敢说是全世界最秀丽的一条水。”

——徐志摩

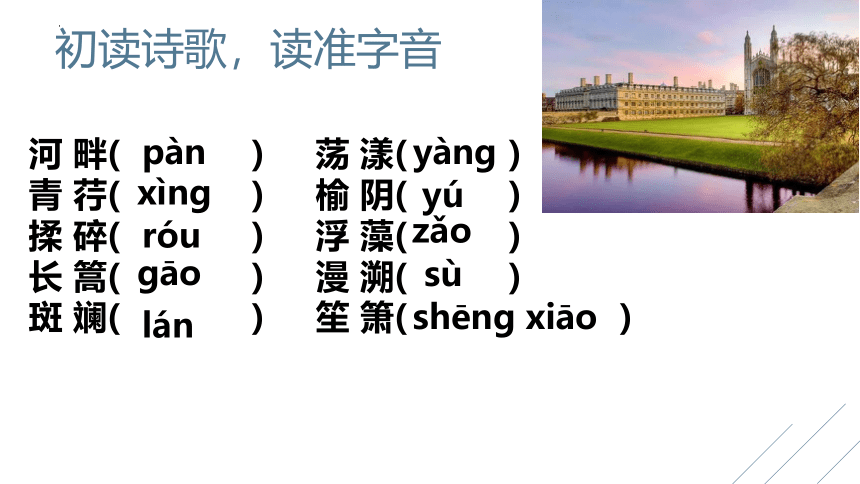

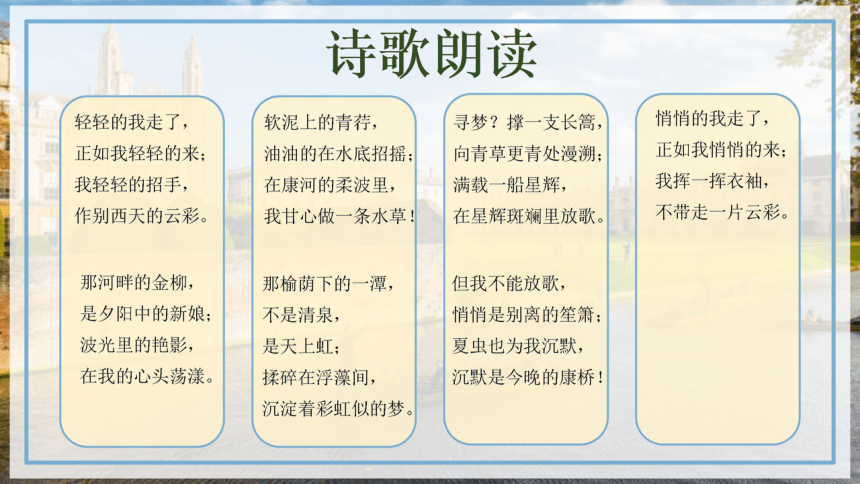

初读诗歌,读准字音

河 畔( ) 荡 漾( )

青 荇( ) 榆 阴( )

揉 碎( ) 浮 藻( )

长 篙( ) 漫 溯( )

斑 斓( ) 笙 箫( )

pàn

yàng

xìng

yú

róu

zǎo

gāo

sù

lán

shēng xiāo

2.划分节奏:读中揣度诗人的情感

轻轻的/我/走了,↘ 正如我/轻轻的/来。我/轻轻的/招手, 作别/西天的/云彩。↗

那/河畔的/金柳,↘是/夕阳中的/新娘。↗波光里的/艳影,↘在我的/心头/荡漾。--

软泥上的/青荇, ↘油油的/在水底/招摇;在/康河的/柔波里,我甘心/做一条/水草! ↘

那/榆阴下的/一潭, ↘不是/清泉,是/天上虹 ↗揉碎在/浮藻间,沉淀着/彩虹似的/梦。↗

寻梦 ↗撑/一支/长篙, ↘向青草/更青处/漫溯, ↗满载/一船/星辉,在星辉/斑斓里/放歌。↗------

但我/不能/放歌, 悄悄/是别离的/笙箫, ↘ 夏虫/也为我/沉默,沉默/是今晚的/康桥! ↘

悄悄的/我/走了, ↘正如我/悄悄的/来, ↗我/挥一挥/衣袖,不带走/一片/云彩。↘

情感特征:依依惜别 、 “哀而不伤”的离愁别绪。

构思精巧:以离别康桥时的感情起伏为线索

再别康桥

第一部分

(1)

第二部分

(2-6)

第三部分

(7)

轻轻的我走了

轻轻的我来了

轻轻的我招手

作别母校

生离愁

泛舟康桥

来寻梦

悄悄离去

心忧伤

离愁别绪

依恋母校

诗歌结构

河畔上的金柳

软泥上的青荇

榆阴下的一潭

悄悄的我走了

悄悄的我来了

我挥一挥衣袖

轻轻挥别云彩

金柳

青荇

浮藻

星辉

夏虫

悄悄的走

呼应

1、康桥都有哪些景物?这些意象表达了诗人怎样的情感?它们还有一个什么共同特征?

诗歌中的意象有:云彩,金柳,夕阳,波光,艳影,青荇,彩虹,青草、星辉、笙箫——描写康桥景观之美,体现诗人对康桥的眷恋。

共同特征:大部分是有色彩的词语,体现了康桥色彩斑斓的美景。

三读诗歌,体味情感

1. 就结构而言,这首诗最鲜明的特点是什么?

对康桥的依依惜别之情

2. 诗人捕捉了哪些意象?表达对康桥什么样的情感?

首尾呼应

意象:云彩,金柳,青荇,潭水,青草,星辉,夏虫等自然景物。

轻轻的

油油的 悄悄的

一.赏析音乐美

巧用叠词

首尾呼应

回环复沓。首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。

诗节匀称

建筑美

诗句整齐

全诗七节

每节四句

两两错落

每句六到八字

整齐而有变化

总体来说字数接近,单行双行错开一格排列,参差中见整齐, 给人以美感。

二.赏析建筑美

这首诗的节数和行数有什么特点?

三.赏析绘画美

诗歌共7节,仿佛7幅图画。

用5个字为这幅画拟一个名字。希望能够写出画意。

找出并概括诗中由康桥独特的意象构建的美丽画面。

3.青荇招摇图

6.夏虫沉默图

7.惜别云彩图

1.挥别云彩图

5.撑篙寻梦图

4.榆阴清潭图

2.金柳倒影图

色彩绚丽

富于动感

比喻形象

金柳

青荇

清潭

星辉

招手 荡漾

招摇

揉碎

新娘 彩虹

绘画美

结构脉络

激情探究

为什么要连用三个“轻轻的”?表达了什么样的情感

轻轻的/我/走了,

正如/我/轻轻的来;

我/轻轻的/招手,

作别/西天的/云彩。

第一节

连用三个“轻轻的”,运用反复手法,实写悄悄来到和离开康桥时的情景,

以三个“轻轻的”告别,语调轻柔舒缓,突出了“宁静和谐”的基调,表现了诗人对康河的爱和依依惜别之情。

这里用了什么修辞手法、意象?表达了什么情感?

那河畔的/金柳,

是/夕阳中的/新娘;

波光里的/艳影,

在我的心头/荡漾。

第二节

比喻,将“河畔的金柳”大胆地想象为“夕阳中的新娘”,使无生命的景语,化作有生命的活物,温润可人。生动形象地写出了金柳的美好姿态,表达了诗人的无限欢喜和眷恋之情。

两个意象,“金柳”“艳影”,艳影正是金柳的倒影,“在我的心头荡漾”浸透着诗人的刻骨铭心的幸福。

这里用了什么修辞手法?为什么徐志摩甘愿做一条水草?

软泥上的/青荇,

油油的/在水底/招摇。

在康河的/柔波里,

我/甘心/做一条水草。

第三节

拟人 ,康河里绿油油的水草在柔波中招摇,仿佛在向诗人招手示意。将青荇拟人化,写出了水草随微波起伏的轻盈之态,表达自己对无拘无束、自由自在生活的向往。“在这仙境般的地方,诗人受到感染,情愿做一条水草,甘心”两字,直接表达了诗人对康河的永久眷恋。

潭水中“沉淀着彩虹似的梦”是指什么

那榆阴下的/一潭,

不是/清泉,是/天上虹;

揉碎/在浮藻间,

沉淀着/彩虹似的/梦。

第四节

昔日梦想已成过往,但未消失,沉淀在此,像彩虹般美丽,具有一种灿烂、明媚的美感。

是指康桥寄托着作者美好的回忆和理想。

“载”字怎么理解?“星辉”能载满一船吗?

寻梦? /撑/一支长篙,

向青草更青处/漫溯,

满载/一船星辉,

在星辉斑斓里/放歌。

第五节

运用了比喻的修辞手法。把“星辉”比作可以装载的物体,化无形为有形,象征着过去美好的生活,“满载”沉甸甸的回忆,营造了璀璨美好而又富有寓意的意境,表达了作者对于康桥的无限留恋之情。

“载”写出了星光斑斓,波光闪亮的境界;“星辉”可载可感。是浪漫主义写法:诗人是在幻想,像往日一样在康河里撑船,欣赏夜空,放声歌唱,那是多么美好呀!

拓展研读,感受诗人的情感美

“寻梦 撑一支长篙,向青草更青处漫溯”,

这一句中“寻梦 ”标一问号有何意蕴 。

明确:问号启发思考:诗人的“康桥之梦”到底是什么?

徐志摩的“再别康桥”是在与他的“康桥之梦”离别,那梦里有他的青春,有他的理想,有他的爱情,有他的自由,有他的诗情。

时光流逝,物是人非,梦想陨落,这才是徐志摩“潇洒外壳下深邃的忧伤”

1、“但”表达什么意思?“沉默”表达了什么情感?

但/我不能/放歌,

悄悄/是别离的/笙箫;

夏虫/也为我/沉默,

沉默/是今晚的/康桥!

第六节

诗人的思路急转,由幻想回到现实。“但”表现出心绪的转折与起伏, “沉默”突出了全诗营造的“宁静美”,用无声把离别的苍凉与无奈推向极致,“此时无声胜有声”。

2、该如何理解夏虫沉默图?

“笙箫”是中国传统的乐器,后用来代指音乐。箫声是低沉哀怨的,多用于别离。而此时,他生怕打扰惊醒了他心爱的康桥,只能悄悄欣赏,默默作别。

①诗人从梦中回到现实,想到就要离别康桥而去,不禁忧从中来终不能放歌。

②悄悄无声,笙箫有声,化无声为有声,化无形为有形,渲染了无边的寂静氛围。

③将“夏虫”拟人化,就连喧闹的夏虫好像也体会到诗人的离别之情,也愿保持沉默,表达了诗人的无法化解的离愁别绪。

“夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥!”,这一句中的叹号有何意蕴

明确:悄悄无声,笙箫有声,这是一对矛盾,但在作者这里却达成了统一。诗人内心一定翻滚如大海,但是离别愁绪压倒了一切,所以笙箫的离别曲只能在心中回荡。

其实“沉默”是人的最深的感情。例如,柳永的《雨霖铃·寒蝉凄切》 “执手相看泪眼,竟无语凝”,再如苏轼的词《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 “相顾无言,唯有泪千行”。

“沉默是今晚的康桥”,往日欢愉的康桥也无语了,一切都为诗人的离去归于寂然,将诗人的离愁推到了极点。真是此时无声胜有声,无言胜过千万语呀!

1、“挥一挥衣袖”这个动作表露了一种什么情感?

悄悄的/我/走了,

正如/我/悄悄的来;

我/挥一挥/衣袖,

不带走/一片云彩。

第七节

“挥一挥衣袖”一个极富动态感的姿势,显得极为洒脱、毫不犹豫,表露出了诗人不愿惊动他心爱的康桥的一片情意。

2、“不带走一片云彩”怎么理解?

“云彩”体现诗人的飘逸、浪漫、洒脱。“不带走一片云彩”的深义:不忍惊扰康桥;感伤、眷恋、决绝。

第七节:(七组)

思考:阅读第七节,这一节和第一节是否重复,在诗中有何作用?

惜别云彩图

悄悄的/我/走了, ↘正如我/悄悄的/来, ↗我/挥一挥/衣袖,不带走/一片/云彩。↘

①内容上:不是简单重复,而是更加深情、更加眷恋,层层递进。

②结构上:首尾呼应,结构严谨,形成回环往复的韵律美。

③“悄悄的”表达了诗人不愿惊动康桥、不舍离去的情感。

堂测:

说说“轻轻的”和“悄悄的”有什么区别?

【明确】“轻轻”有用力小、不想去打扰、不能被破坏等意思,“悄悄”,有没有声音或声音很低、不让人知道等意思。

如:①我悄悄地走进妈妈房间,给她送上一份生日惊喜。(不想被发现)②妈妈在房间休息,我轻轻关上房门。(不能去打扰)

本诗从“轻轻”到“悄悄”,它是一种转变,从动作到心理。从最开始的“轻轻”到结尾的“悄悄”,说明诗人尽管不想离开,但毕竟还是要离开,想想也就释然了。从不敢打扰康桥的宁静,到不想打扰康桥的宁静。

堂测:请你用两句古诗来宽慰“不走一片云彩”的徐志摩。

1.桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。——唐代李白《赠汪伦》

2.劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。——唐代王维《送元二使安西》

3.莫愁前路无知己,天下谁人不识君。——唐代高适《别董大》(其一)

4.海内存知己,天涯若比邻。——唐代王勃《送杜少府之任蜀州》

5.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶——王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

6.忆君遥在潇湘月,愁听清猿梦里长。——唐]王昌龄《送魏二》

小结:《再别康桥》是一首优美的抒情诗,是一曲悠扬的小夜曲,是一幅秀丽的风景画,桥的秀美,景的迷人,诗人的眷恋,都成了我们每一个读者心中灵动的音符,开启了我们对诗意的认知,也引领着我们度入辉煌的诗歌殿堂!

2. 徐志摩尊崇闻一多的”三美”主张,即诗歌要具有音乐美、建筑美、绘画美 ,《再别康桥》一诗是如何体现”三美”的?

绘画美:

(1)多使用有色彩的词语:“云彩”“金柳”“夕阳”“波光”“艳影”“青荇”“彩虹”“星辉”。

(2)巧用动词,使画面具有动态感:“招手”“荡漾”“招摇”“揉碎”“沉淀”“漫溯”“挥一挥”。

音乐美:(1)押韵;(2)叠词的使用;(2)回环复沓。

建筑美:四行一节、每节两句、错落排列、字数相近、回环呼应。

(1)音乐美:音乐美是对诗歌的音节而言,朗朗上口,错落有致,都是音乐美的表现。

A、押韵,韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩。

B 、音节和谐,节奏感强。

C、回环复沓。首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。这种结构强化了诗人心中那种对康桥恋恋不舍的感 情,一种挥之不去的惆怅伤感情绪始终缭绕心头。

2、分析本文的诗歌“三美”手法。

(2)绘画美:是指诗的语言多选用有色彩的词语。

A、画面美。全诗中选用了“云彩,金柳,夕阳,波光,艳影,青荇,彩虹,青草”等意象,给读者视觉上的色彩想象,同时也表达了作者对康桥的一片深情。全诗共七节,几乎每一节都包含一个可以画得出的画面。

B 、流动美。作者通过动作性很强的词语,如“招手”“荡漾”“招摇”“揉碎”“漫溯”“挥一挥”等,使每一幅画都富有流动的画面美,给人以立体感。

(3)建筑美:是节的匀称和句的整齐。

《再别康桥》共七节,每节两句,单行和双行错开一格排列,无论从排列上,还是从字数上看,也都整齐划一,给人以美感。

本诗表达了诗人怎样的感情?

这首诗运用优美抒情的语言,描述了自己回到母校康桥,在河中泛舟的所见、所思、所感,表达了自己对母校的眷恋和那如烟似波的离情别绪。饱含诗人的(惆怅和眷恋难舍)之情,也微妙地展露了诗人因“康桥”理想破灭而(无限哀伤)的情怀。

再别康桥

徐志摩

熟背诗歌,把握诗歌内容及情感。

1

反复诵读,重点分析诗歌中的意象,感悟意境之美,学习作者借景抒情的表达方式。(重点)

2

把握新月派诗歌的“三美”主张。(难点)

3

学习目标

新课导入

有这样一座桥,风景秀丽,闻名遐迩;有这样一个人,风流倜傥,才华横溢;有这样一首诗,清新空灵,含蓄隽永。

你想欣赏这座桥,走近这个人,感受这首诗吗?

这节课就让我们跟随诗人徐志摩的脚步,再别康桥,感受那份难舍的离情别意。

我的眼是康桥教我睁开的,

我的求知欲是康桥给我鼓励的,

我的自我意识是康桥给我胚胎的。

康桥!汝永为我精神依恋之乡!

此去身虽万里,梦魂必牵萦

……

康桥!你岂非是我生命的源泉?

——徐志摩

康桥情结

1921年春—1922年8月,在康桥留学的两年,他一生最美好的时光。康桥的一切,早就给他留下了美好的印象。

1922年,诗人第一次离开剑桥,回国前夕,曾作长诗《康桥再会吧》,在诗中称康桥为“永为我精神依恋之乡”。

1926年,诗人第二次旅游英国,留下散文《我所知道的康桥》;

1928年,诗人第三次来到英国,在一个明媚的夏日午后,他一个人悄悄来到康桥找寻他的朋友,遗憾的是他所熟悉的英国朋友一个也不在,只有他所熟悉的康桥,在那里静静地等待他。徜徉于昔日的校园,在那一木一花中寻觅当年的欢声笑语和那洒落其间的青春年华,康河的水开启了诗人的性灵,唤醒了他的诗情。又要和“她”告别了,那千缕柔情、万种感触涌上心头,于是便吟成了这首传世之作——《再别康桥》。

【诗人介绍】

写作背景

1922年,第一次离开剑桥,写下诗歌《康桥,再会吧》;

1926年,第二次旅游英国,留下散文《我所知道的康桥》;

1928年,第三次去剑桥,告别剑桥, 留下佳作《再别康桥》。

新月诗派

新月诗派是活跃于20世纪20年代中后期的一个诗歌流派,是一个致力于提高新诗艺术、潜心于探索新格律的诗歌流派。

代表诗人有闻一多、徐志摩、郭沫若等, 本派诗人以“三美”作为目标,即:音乐美(语言的押韵,具有节奏感)、绘画美(词藻的华丽、鲜明,具有色彩感) 、建筑美(节的匀称,句的均齐)。

【诗歌“三美”】

音乐美、绘画美、建筑美。

音乐美,表现为诗歌的章节统一、韵脚严整、节奏鲜明、旋律和谐,读起来朗朗上口、悦耳动听。

绘画美,表现为诗人注意诗的画面感,用词讲究色彩运用和搭配,诗的每一节几乎都可以看作一幅色彩鲜明的图画。

建筑美,表现在诗节和诗行的排列组合上,每节诗的行数相同,每行诗的字数基本相等。

解 题

康桥:即剑桥,英国剑桥大学所在地。1920年10月—1922年8月,诗人游学于此。

“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自由意识,是康桥给我胚胎的。”

——徐志摩

“康桥的灵性全在一条河上 ;康河,我敢说是全世界最秀丽的一条水。”

——徐志摩

初读诗歌,读准字音

河 畔( ) 荡 漾( )

青 荇( ) 榆 阴( )

揉 碎( ) 浮 藻( )

长 篙( ) 漫 溯( )

斑 斓( ) 笙 箫( )

pàn

yàng

xìng

yú

róu

zǎo

gāo

sù

lán

shēng xiāo

2.划分节奏:读中揣度诗人的情感

轻轻的/我/走了,↘ 正如我/轻轻的/来。我/轻轻的/招手, 作别/西天的/云彩。↗

那/河畔的/金柳,↘是/夕阳中的/新娘。↗波光里的/艳影,↘在我的/心头/荡漾。--

软泥上的/青荇, ↘油油的/在水底/招摇;在/康河的/柔波里,我甘心/做一条/水草! ↘

那/榆阴下的/一潭, ↘不是/清泉,是/天上虹 ↗揉碎在/浮藻间,沉淀着/彩虹似的/梦。↗

寻梦 ↗撑/一支/长篙, ↘向青草/更青处/漫溯, ↗满载/一船/星辉,在星辉/斑斓里/放歌。↗------

但我/不能/放歌, 悄悄/是别离的/笙箫, ↘ 夏虫/也为我/沉默,沉默/是今晚的/康桥! ↘

悄悄的/我/走了, ↘正如我/悄悄的/来, ↗我/挥一挥/衣袖,不带走/一片/云彩。↘

情感特征:依依惜别 、 “哀而不伤”的离愁别绪。

构思精巧:以离别康桥时的感情起伏为线索

再别康桥

第一部分

(1)

第二部分

(2-6)

第三部分

(7)

轻轻的我走了

轻轻的我来了

轻轻的我招手

作别母校

生离愁

泛舟康桥

来寻梦

悄悄离去

心忧伤

离愁别绪

依恋母校

诗歌结构

河畔上的金柳

软泥上的青荇

榆阴下的一潭

悄悄的我走了

悄悄的我来了

我挥一挥衣袖

轻轻挥别云彩

金柳

青荇

浮藻

星辉

夏虫

悄悄的走

呼应

1、康桥都有哪些景物?这些意象表达了诗人怎样的情感?它们还有一个什么共同特征?

诗歌中的意象有:云彩,金柳,夕阳,波光,艳影,青荇,彩虹,青草、星辉、笙箫——描写康桥景观之美,体现诗人对康桥的眷恋。

共同特征:大部分是有色彩的词语,体现了康桥色彩斑斓的美景。

三读诗歌,体味情感

1. 就结构而言,这首诗最鲜明的特点是什么?

对康桥的依依惜别之情

2. 诗人捕捉了哪些意象?表达对康桥什么样的情感?

首尾呼应

意象:云彩,金柳,青荇,潭水,青草,星辉,夏虫等自然景物。

轻轻的

油油的 悄悄的

一.赏析音乐美

巧用叠词

首尾呼应

回环复沓。首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。

诗节匀称

建筑美

诗句整齐

全诗七节

每节四句

两两错落

每句六到八字

整齐而有变化

总体来说字数接近,单行双行错开一格排列,参差中见整齐, 给人以美感。

二.赏析建筑美

这首诗的节数和行数有什么特点?

三.赏析绘画美

诗歌共7节,仿佛7幅图画。

用5个字为这幅画拟一个名字。希望能够写出画意。

找出并概括诗中由康桥独特的意象构建的美丽画面。

3.青荇招摇图

6.夏虫沉默图

7.惜别云彩图

1.挥别云彩图

5.撑篙寻梦图

4.榆阴清潭图

2.金柳倒影图

色彩绚丽

富于动感

比喻形象

金柳

青荇

清潭

星辉

招手 荡漾

招摇

揉碎

新娘 彩虹

绘画美

结构脉络

激情探究

为什么要连用三个“轻轻的”?表达了什么样的情感

轻轻的/我/走了,

正如/我/轻轻的来;

我/轻轻的/招手,

作别/西天的/云彩。

第一节

连用三个“轻轻的”,运用反复手法,实写悄悄来到和离开康桥时的情景,

以三个“轻轻的”告别,语调轻柔舒缓,突出了“宁静和谐”的基调,表现了诗人对康河的爱和依依惜别之情。

这里用了什么修辞手法、意象?表达了什么情感?

那河畔的/金柳,

是/夕阳中的/新娘;

波光里的/艳影,

在我的心头/荡漾。

第二节

比喻,将“河畔的金柳”大胆地想象为“夕阳中的新娘”,使无生命的景语,化作有生命的活物,温润可人。生动形象地写出了金柳的美好姿态,表达了诗人的无限欢喜和眷恋之情。

两个意象,“金柳”“艳影”,艳影正是金柳的倒影,“在我的心头荡漾”浸透着诗人的刻骨铭心的幸福。

这里用了什么修辞手法?为什么徐志摩甘愿做一条水草?

软泥上的/青荇,

油油的/在水底/招摇。

在康河的/柔波里,

我/甘心/做一条水草。

第三节

拟人 ,康河里绿油油的水草在柔波中招摇,仿佛在向诗人招手示意。将青荇拟人化,写出了水草随微波起伏的轻盈之态,表达自己对无拘无束、自由自在生活的向往。“在这仙境般的地方,诗人受到感染,情愿做一条水草,甘心”两字,直接表达了诗人对康河的永久眷恋。

潭水中“沉淀着彩虹似的梦”是指什么

那榆阴下的/一潭,

不是/清泉,是/天上虹;

揉碎/在浮藻间,

沉淀着/彩虹似的/梦。

第四节

昔日梦想已成过往,但未消失,沉淀在此,像彩虹般美丽,具有一种灿烂、明媚的美感。

是指康桥寄托着作者美好的回忆和理想。

“载”字怎么理解?“星辉”能载满一船吗?

寻梦? /撑/一支长篙,

向青草更青处/漫溯,

满载/一船星辉,

在星辉斑斓里/放歌。

第五节

运用了比喻的修辞手法。把“星辉”比作可以装载的物体,化无形为有形,象征着过去美好的生活,“满载”沉甸甸的回忆,营造了璀璨美好而又富有寓意的意境,表达了作者对于康桥的无限留恋之情。

“载”写出了星光斑斓,波光闪亮的境界;“星辉”可载可感。是浪漫主义写法:诗人是在幻想,像往日一样在康河里撑船,欣赏夜空,放声歌唱,那是多么美好呀!

拓展研读,感受诗人的情感美

“寻梦 撑一支长篙,向青草更青处漫溯”,

这一句中“寻梦 ”标一问号有何意蕴 。

明确:问号启发思考:诗人的“康桥之梦”到底是什么?

徐志摩的“再别康桥”是在与他的“康桥之梦”离别,那梦里有他的青春,有他的理想,有他的爱情,有他的自由,有他的诗情。

时光流逝,物是人非,梦想陨落,这才是徐志摩“潇洒外壳下深邃的忧伤”

1、“但”表达什么意思?“沉默”表达了什么情感?

但/我不能/放歌,

悄悄/是别离的/笙箫;

夏虫/也为我/沉默,

沉默/是今晚的/康桥!

第六节

诗人的思路急转,由幻想回到现实。“但”表现出心绪的转折与起伏, “沉默”突出了全诗营造的“宁静美”,用无声把离别的苍凉与无奈推向极致,“此时无声胜有声”。

2、该如何理解夏虫沉默图?

“笙箫”是中国传统的乐器,后用来代指音乐。箫声是低沉哀怨的,多用于别离。而此时,他生怕打扰惊醒了他心爱的康桥,只能悄悄欣赏,默默作别。

①诗人从梦中回到现实,想到就要离别康桥而去,不禁忧从中来终不能放歌。

②悄悄无声,笙箫有声,化无声为有声,化无形为有形,渲染了无边的寂静氛围。

③将“夏虫”拟人化,就连喧闹的夏虫好像也体会到诗人的离别之情,也愿保持沉默,表达了诗人的无法化解的离愁别绪。

“夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥!”,这一句中的叹号有何意蕴

明确:悄悄无声,笙箫有声,这是一对矛盾,但在作者这里却达成了统一。诗人内心一定翻滚如大海,但是离别愁绪压倒了一切,所以笙箫的离别曲只能在心中回荡。

其实“沉默”是人的最深的感情。例如,柳永的《雨霖铃·寒蝉凄切》 “执手相看泪眼,竟无语凝”,再如苏轼的词《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 “相顾无言,唯有泪千行”。

“沉默是今晚的康桥”,往日欢愉的康桥也无语了,一切都为诗人的离去归于寂然,将诗人的离愁推到了极点。真是此时无声胜有声,无言胜过千万语呀!

1、“挥一挥衣袖”这个动作表露了一种什么情感?

悄悄的/我/走了,

正如/我/悄悄的来;

我/挥一挥/衣袖,

不带走/一片云彩。

第七节

“挥一挥衣袖”一个极富动态感的姿势,显得极为洒脱、毫不犹豫,表露出了诗人不愿惊动他心爱的康桥的一片情意。

2、“不带走一片云彩”怎么理解?

“云彩”体现诗人的飘逸、浪漫、洒脱。“不带走一片云彩”的深义:不忍惊扰康桥;感伤、眷恋、决绝。

第七节:(七组)

思考:阅读第七节,这一节和第一节是否重复,在诗中有何作用?

惜别云彩图

悄悄的/我/走了, ↘正如我/悄悄的/来, ↗我/挥一挥/衣袖,不带走/一片/云彩。↘

①内容上:不是简单重复,而是更加深情、更加眷恋,层层递进。

②结构上:首尾呼应,结构严谨,形成回环往复的韵律美。

③“悄悄的”表达了诗人不愿惊动康桥、不舍离去的情感。

堂测:

说说“轻轻的”和“悄悄的”有什么区别?

【明确】“轻轻”有用力小、不想去打扰、不能被破坏等意思,“悄悄”,有没有声音或声音很低、不让人知道等意思。

如:①我悄悄地走进妈妈房间,给她送上一份生日惊喜。(不想被发现)②妈妈在房间休息,我轻轻关上房门。(不能去打扰)

本诗从“轻轻”到“悄悄”,它是一种转变,从动作到心理。从最开始的“轻轻”到结尾的“悄悄”,说明诗人尽管不想离开,但毕竟还是要离开,想想也就释然了。从不敢打扰康桥的宁静,到不想打扰康桥的宁静。

堂测:请你用两句古诗来宽慰“不走一片云彩”的徐志摩。

1.桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。——唐代李白《赠汪伦》

2.劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。——唐代王维《送元二使安西》

3.莫愁前路无知己,天下谁人不识君。——唐代高适《别董大》(其一)

4.海内存知己,天涯若比邻。——唐代王勃《送杜少府之任蜀州》

5.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶——王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

6.忆君遥在潇湘月,愁听清猿梦里长。——唐]王昌龄《送魏二》

小结:《再别康桥》是一首优美的抒情诗,是一曲悠扬的小夜曲,是一幅秀丽的风景画,桥的秀美,景的迷人,诗人的眷恋,都成了我们每一个读者心中灵动的音符,开启了我们对诗意的认知,也引领着我们度入辉煌的诗歌殿堂!

2. 徐志摩尊崇闻一多的”三美”主张,即诗歌要具有音乐美、建筑美、绘画美 ,《再别康桥》一诗是如何体现”三美”的?

绘画美:

(1)多使用有色彩的词语:“云彩”“金柳”“夕阳”“波光”“艳影”“青荇”“彩虹”“星辉”。

(2)巧用动词,使画面具有动态感:“招手”“荡漾”“招摇”“揉碎”“沉淀”“漫溯”“挥一挥”。

音乐美:(1)押韵;(2)叠词的使用;(2)回环复沓。

建筑美:四行一节、每节两句、错落排列、字数相近、回环呼应。

(1)音乐美:音乐美是对诗歌的音节而言,朗朗上口,错落有致,都是音乐美的表现。

A、押韵,韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩。

B 、音节和谐,节奏感强。

C、回环复沓。首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。这种结构强化了诗人心中那种对康桥恋恋不舍的感 情,一种挥之不去的惆怅伤感情绪始终缭绕心头。

2、分析本文的诗歌“三美”手法。

(2)绘画美:是指诗的语言多选用有色彩的词语。

A、画面美。全诗中选用了“云彩,金柳,夕阳,波光,艳影,青荇,彩虹,青草”等意象,给读者视觉上的色彩想象,同时也表达了作者对康桥的一片深情。全诗共七节,几乎每一节都包含一个可以画得出的画面。

B 、流动美。作者通过动作性很强的词语,如“招手”“荡漾”“招摇”“揉碎”“漫溯”“挥一挥”等,使每一幅画都富有流动的画面美,给人以立体感。

(3)建筑美:是节的匀称和句的整齐。

《再别康桥》共七节,每节两句,单行和双行错开一格排列,无论从排列上,还是从字数上看,也都整齐划一,给人以美感。

本诗表达了诗人怎样的感情?

这首诗运用优美抒情的语言,描述了自己回到母校康桥,在河中泛舟的所见、所思、所感,表达了自己对母校的眷恋和那如烟似波的离情别绪。饱含诗人的(惆怅和眷恋难舍)之情,也微妙地展露了诗人因“康桥”理想破灭而(无限哀伤)的情怀。