第4课中古时期的亚洲同步练习(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)中外史纲要下

文档属性

| 名称 | 第4课中古时期的亚洲同步练习(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)中外史纲要下 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 529.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-08 16:15:17 | ||

图片预览

文档简介

第4课中古时期的亚洲同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.在11世纪之前,虽然拜占庭先后受到波斯萨珊王朝、阿拉伯帝国的军事压力,但是每当遇到战争,他们就会在附近开辟新的贸易路线,贸易一直没有中断。这表明,拜占庭( )

A.海军的实力强于周边国家 B.注重拓宽贸易范围

C.贸易受益于地理位置优越 D.文明程度相对较高

2.“阿拉伯人一手拿《古兰经》,一手执剑,向外扩张,到8世纪中期,阿拉伯国家成为横跨亚、非、欧的洲际大帝国。我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟。”由此可知( )

A.阿拉伯帝国信奉基督教 B.阿拉伯人依靠宗教扩张

C.阿拉伯帝国政教合一 D.苏丹是国家和军队的主宰

3.巴格达的码头,有好几英里长,那里停泊着几百艘各式各样的船只,有战舰和游艇,有中国大船……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料……从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。这可用于说明( )

A.地中海地区出现西方最早的资本主义萌芽

B.奥斯曼帝国首都成为东西方经济交流中心

C.东罗马帝国国力的强盛推动工商业的发展

D.阿拉伯帝国在世界贸易中发挥着重要作用

4.日本大化改新时期,天皇宣布全国土地为“公地(天皇的土地)”,自由民为国家“公民”,并授予“公民”一定的土地;15世纪奥斯曼帝国的苏丹把全国分为31个省250个县并委派官员进行管理。这些举措旨在( )

A.维护奴隶主的利益 B.加强中央集权统治

C.削弱国王专制权力 D.结束长期地方割据

5.1976年,英国人类学家凯思林·高夫再次回到印度某村进行调查,她发现村中虽然发生了一些变化,但村庄里变化不大。统治的种姓仍然在统治,地主都是婆罗门,自耕农多数是几个较低的非婆罗门种姓,多数雇农都是“贱民”。这体现出( )

A.印度种姓制度的影响根深蒂固 B.印度土地兼并问题依然突出

C.英国人力图维护在印度的特权 D.婆罗门的社会地位逐渐提升

6.奥斯曼帝国苏莱曼时期(1494-1566),天主教在位于伊斯坦布尔、加拉塔等重要城市有十余座教堂。帝国还鼓励境内的异教徒出国学习,学成归来后被授予各自教内的重要职务,继续领导各自教派的管理与建设。这表明苏莱曼时期( )

A.天主教成为帝国的文化符号 B.宗教政策相对宽容

C.致力于武力征服拜占庭帝国 D.各教派呈均势格局

7.德里苏丹国建立后,苏丹将其传统的政治风格完全搬到印度,印度原本的政治传统则几乎完全被抛弃,被苏丹政府发配到边疆的少数印度王公,虽有一定的自治权,但是这种自治权非常有限。苏丹的这一做法( )

A.消除了民族间的隔阂与纷争 B.满足了印度社会各阶层的需求

C.认可了印度教仍是主导宗教 D.展示了中央政府强大的控制力

8.《一千零一夜》是阿拉伯文学的瑰宝。它以波斯的《一千个故事》为基础,吸收了印度、希伯来、埃及和阿拉伯等地的民间故事,生动地反映了阿拉伯帝国境内各族人民以及印度和中国等东方各国人民的生活习俗、风土人情和社会制度。这表明其( )

A.带有较强的现实主义色彩 B.已具备初步的全球化视野

C.体现了文明文化交融互鉴 D.展现了阿拉伯帝国的繁盛

9.元朝专门设置了高丽儒学提举司,秩从五品。元仁宗时,元廷一次赠给高丽宋秘阁所藏善本书四千三百多册。元朝还应高丽之邀,屡派名医至其国。元朝这些举措( )

A.建立了两国的宗藩关系 B.深刻影响了朝鲜发展

C.给高丽带来了文化殖民 D.推动了朝鲜社会转型

10.15世纪,奥斯曼帝国在中亚的扩张使其控制了黑海沿岸的重要港口城市,这些城市与奥斯曼帝国的其他城市逐渐连成一线。奥斯曼帝国慢慢将自己固定到东西方贸易的链条上,首都伊斯坦布尔还成为东西方交流中心。由此可推知,奥斯曼帝国( )

A.逐渐消除了地方割据力量 B.逐渐成为东西商路的枢纽

C.扩大了“丝绸之路”的范围 D.疆域辽阔且社会经济繁荣

11.7世纪至8世纪时,阿拉伯人多次向外发动战争,在很大程度上,是国家的扩张而非宗教的扩张。由于阿拉伯帝国向异教徒征收的赋税比向穆斯林征收的高,基于财政考量,阿拉伯人不强迫被征服地区的非伊斯兰教徒改变信仰。这种做法( )

A.反映了信仰自由的原则 B.有利于商贸交流的环境

C.改变了政教合一的制度 D.激化了境内的民族矛盾

12.公元4世纪末5世纪初,中国高僧法显西行求法,游历印度各地,称道当地“民人富盛,竞行仁义”。该局面的出现是由于( )

A.孔雀帝国统一印度北部 B.笈多帝国政局稳定

C.佛教成为当地主要宗教 D.德里苏丹政令统一

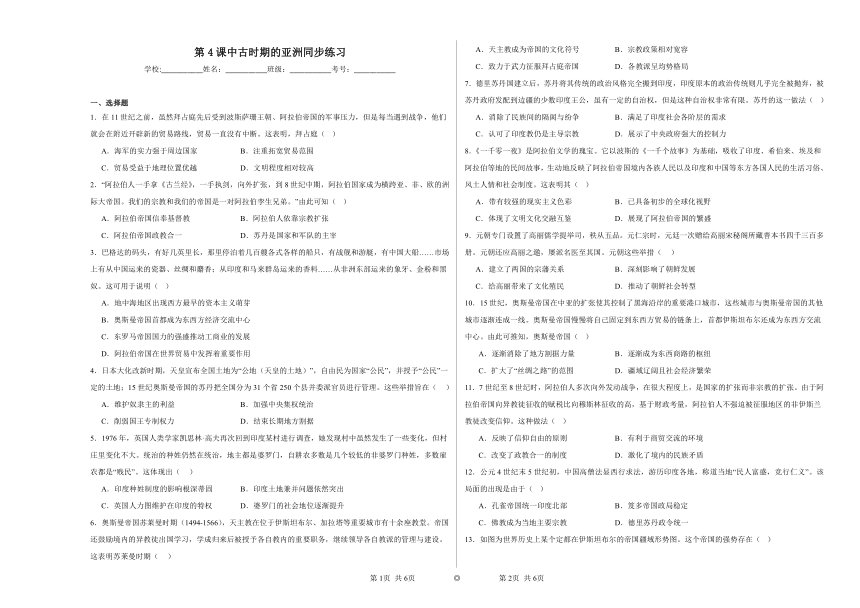

13.如图为世界历史上某个定都在伊斯坦布尔的帝国疆域形势图。这个帝国的强势存在( )

A.推动了阿拉伯半岛的统一进程 B.促进了东西方之间的贸易

C.成为了西南非地区的文明代表 D.刺激了西欧人开辟新航路

14.朝鲜王朝徐居正作《东国通鉴》,称:(朝鲜)衣冠制度悉同乎中国,故曰诗书礼乐之邦、仁义之国也,而箕子始之,岂不信哉?材料显示古代朝鲜( )

A.古代朝鲜衣冠制度深受中国衣冠制度的影响

B.古代朝鲜礼仪深受中国礼仪的影响

C.古代朝鲜儒学深受中国儒学的影响

D.古代朝鲜文化深受中国文化的影响

15.在工业以前的时代,传统印度社会的基本单位与世界其他地区一样,都是村庄。在村庄内部,重要的不是个人,而是联合家庭和种姓,这种形式不仅是社会稳定的根源,也是民族衰弱的根源。据此可知,印度村庄( )

A.体现世界文明进程高度一致 B.否认个人价值存在

C.推动了印度民族精神的形成 D.具有血缘亲族特征

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是一部阿拉伯民间故事集。故事来源现已无从考查,一般认为是在波斯语的《一千个故事》的基础上逐渐吸收埃及、伊拉克和印度等国的故事而形成的。这些故事从8世纪起不断得到丰富和提炼,于16世纪定型,流传于世界各国。很多音乐、绘画、电影和文学作品都取材于这些故事,其中多数故事是各国人民喜爱的优秀古典作品,有些故事甚至家喻户晓,成为人们生活中的日常话题。

——摘编自《天方夜谭(译者序)》(中文版)·

材料二 据考古发现,元上都宫城Ⅰ号建筑基址有一件石建筑构件,弧面阴刻有古阿拉伯文,内容与《古兰经》的部分章节有关。如今在中国的泉州、扬州、杭州等地,仍有许多元代所建的伊斯兰教教徒的墓地。

(1)分别阐述材料一和材料二对研究阿拉伯文化的价值。

(2)根据材料并结合所学知识,简述古代阿拉伯文化的影响。

17.文明与交流

材料一

约公元前4500年,苏美尔人迁移到两河流域南部。人们从事农业生产,具有灌溉知识,使用金属工具,用削成尖头的秸秆或木棒做笔,在未干的软泥版上压刻出符号。从此时到约公元前2900年,以城市为中心的聚落逐步扩大,城市的功能不断完善。该时期的一块石碑上雕刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人,表明他拥有宗教和军事权力,在同时期的雕刻中还出现了奉献产品的民众。这些情况表明苏美尔地区进入了文明时代。

(1)依据材料一,概括西亚地区进入文明时代的表现。

中古时期阿拉伯与东西方文化交流概况

领域 交流内容

数学 8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,成为世界通用的“阿拉伯数字”

科学技术 8世纪中国造纸术传入阿拉伯,后经由拜占庭、埃及、摩洛哥传入欧洲,指南针、火器等在13世纪经阿拉伯传入欧洲

哲学宗教 7世纪以后,犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国,9世纪阿拉伯人将大量希腊著作译成了阿拉伯文,11世纪后欧洲人又将这些译本翻译成欧洲语言,推动了欧洲的思想解放运动

医学 10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集成》

(2)依据材料,概括中古时期东西方文化交流与传播的特点,结合所学分析其影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 阿拉伯世界地处欧、亚、非三大洲的联结部位,中国与阿拉伯世界的正式接触与频繁往来始于唐代。公元8-9世纪,阿拉伯帝国的封建关系已逐渐形成,政治、经济势力达到全盛时代,科学文化也有巨大成就。中国与阿拉伯世界的经济往来和贸易关系日益密切,沟通彼此之间的干道是著名的呼罗珊大道,这条大道直达中国边境,再与中国境内的交通路线相连接,越来越多的阿拉伯和波斯海外贸易商来到中国。

——摘编自马树德《中外文化交流史》

材料二 中古时期是亚洲封建制度发展和成熟的时期,东方的朝鲜与中国相邻,长期以来相互交往频繁,政治、经济和文化等诸多方面颇受中国影响。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯帝国同唐朝开展文化交流的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中古时期朝鲜“颇受中国影响”的具体表现。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 公元723年,日本政府颁布《三世一身法》,鼓励土地开垦。公元743年,政府又制定了《垦田永年私财法》,允许新开垦的土地私有化。在这些政策的保护下,那些有实力的贵族和寺庙神社纷纷扩大私有土地,购买农民的土地或雇佣农民及流浪者进行耕种,这样就形成了日本的早期庄园。在庄园发展过程中,为了争夺农业资源及保护庄园利益,庄园与庄园之间经常产生摩擦和纠纷,甚至发生武斗。在初始阶段,参与武斗的往往是庄园里的农民,但由于常常耽误农活和农时,且战斗力低下,于是庄园主便选拔勇敢强壮的农民专门负责保护庄园,这些人不再从事农业生产,专门进行军事训练和战斗,他们就成为日本最早的武士。从某种意义上来说,日本的早期武士不同于国家的军队和士兵,他们是具有私人性质的、为保护庄园利益服务的、忠于庄园主的私人武装。

——摘编自张如意主编《日本历史》

材料二 进入11世纪后,伴随着耕地不断得到开发,领主为了保护自身利益并加强对农民的统治,纷纷加强庄园的武装力量。武士规模不断扩大,实力也在不断增强,这些领主一般以开发地命名,在本族或上层农民中纠集“郎党”,从而形成了早期的武士集团,这些领主自然也就成为武士集团的领袖。由于许多领主同时兼任着地方的郡守或多长,因此,武士集团不但担当着保卫庄园的任务,同时还是地方的重要武装力量。这些地方上的武士集团分别隶属于中央的某个大贵族或大寺院,于是在日本就形成了几个全国性的大武士集团,直接参与或影响到中央的政治。

——摘编自张如意《论日本武家社会的形成和发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括日本早期庄园和武士形成的原因。

(2)根据材料二、指出11世纪后日本武士集团的职能。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(亚洲)。根据材料“但是每当遇到战争,他们就会在附近开辟新的贸易路线,贸易一直没有中断。”结合所学知识可知,拜占庭帝国位于东西方交流的要冲,其地理位置优越使其成为重要的贸易中心。尽管曾多次受到外敌的攻击,但拜占庭帝国通过开辟新的贸易路线,保持了贸易的连续性和繁荣。因此,拜占庭的贸易活动受益于其地理位置的优越性,C项正确;材料没有将拜占庭的海军与其他国家的海军做对比,无法得出“海军的实力强于周边国家”的结论,排除A项;材料主要表述拜占庭拓宽贸易路线,贸易范围不一定扩展,排除B项;材料“拜占庭先后受到波斯萨珊王朝、阿拉伯帝国的军事压力”主要是体现拜占庭与周边国家的军事实力的区别,没有比较文明程度,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(世界)。根据材料“一手拿古兰经,一手执剑”与“我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟”,并结合所学可知,阿拉伯帝国信奉伊斯兰教,并且以依靠宗教扩张,B项正确;根据所学可知,阿拉伯帝国信奉伊斯兰教,排除A项;政教合一是一种政治制度,其核心特征是国家元首和宗教领袖同为一人,政权和教权由一人执掌。在这种制度下,国家法律往往以宗教教义为基础,宗教教义也是处理一切民间事务的准则,但是材料主要表现阿拉伯帝国宗教与政治的密切联系,排除C项;依所学,阿拉伯帝国最高统治者为哈里发,而非苏丹,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(阿拉伯)。根据材料“巴格达的码头……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料……从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。”可知,古代阿拉伯在世界贸易中起到桥梁作用,沟通了东西贸易,促进了各地的文化和经济的发展,D项正确;地中海地区出现西方最早的资本主义萌芽的是意大利,与材料不符,排除A项;奥斯曼帝国首都是伊斯坦布尔,与材料“巴格达的码头”不符,排除B项;材料与东罗马帝国无关,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:大化改新时期(日本)和15世纪(奥斯曼帝国)。根据材料信息“公地(天皇的土地)”“公民”“并授予公民一定的土地”及所学知识可知,日本孝德天皇的措施加强了中央权力;奥斯曼苏丹由中央委派官员管理地方、将全国土地归中央所有,也扩大了中央对地方的控制权,B项正确;大化改新实行的是封建化,排除A项;材料反映的是中央对地方的控制,并非国王决策的专制权力变化,排除C项;“结束长期地方割据”的说法与奥斯曼帝国实际不符,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:1876年(英国)。材料核心信息反映20世纪70年代印度农村依然深受古代种姓制度的影响,A项正确;印度土地兼并问题依然突出,与材料主旨不符,排除B项;材料中没有体现英国人维护其在印度的特权,排除C项;材料反映的是种姓制度对印度农村的影响,婆罗门的社会地位一直很高,不存在社会地位逐渐提升,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1494-1566(奥斯曼帝国)。据本题材料概括得出主要结论是,奥斯曼帝国信仰伊斯兰教,不但允许天主教存在,还鼓励其出国学习,领导宗教管理建设,说明其宗教政策相对宽容,B项正确;奥斯曼帝国的文化符号时伊斯兰教,排除A项;致力于武力征服拜占庭帝国不符合材料主旨,排除C项;材料只提到天主教,并未涉及其他宗教,无法说明各教派呈均势格局,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题题干的设问词可知是影响题。据本题时间信息可知准确时空:古代(印度)。据材料及所学可知,德里苏丹国建立了中央集权制,苏丹将这种体制搬到印度,少数印度王公虽有自治权,但权力非常有限,这凸显了苏丹政府强大的控制力,D项正确;A项的“消除了”和B项的“满足了”说法过于绝对,且与史实不符,排除A,B两项;德里苏丹国的国教是伊斯兰教,排除C项。故选D项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(阿拉伯)。《一千零一夜》是中国人民喜闻乐见的一部阿拉伯民间故事集。根据“吸收了印度、希伯来、埃及和阿拉伯等地的民间故事”可得出这体现了阿拉伯吸收其他文明,反映出文明文化交融互鉴,C项正确;《一千零一夜》很多是神话故事,不是现实主义,排除A项;阿拉伯帝国在商业上沟通亚洲和欧洲,但还不具备全球化视野,新航路开辟后世界开始连成一个整体,排除B项;根据“生动地反映了阿拉伯帝国境内各族人民以及印度和中国等东方各国人民的生活习俗、风土人情和社会制度。”可得出反映阿拉伯帝国、中国的社会风貌,并不代表阿拉伯帝国的繁盛,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:元朝(中国)。据本题材料和所学可知,元朝政府采取的这些措施,推动了中华文化向高丽传播,从而影响了朝鲜地区的发展,B项正确;元朝与朝鲜的宗藩关系,并不是因为元朝的这些措施而建立的,排除A项;中国的儒学、医学均非“殖民文化”,排除C项;元朝时期朝鲜并设有出现社会转型,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是推断题。根据题干关键信息可知准确时空是:15世纪的奥斯曼帝国。根据材料"在中亚的扩张使其控制了黑海沿岸的重要港口城市”“固定到东西方贸易的链条上,首都伊斯坦布尔还成为东西方交流中心”可知,奥斯曼帝国地理位置重要,逐渐成为东西商路的枢纽,B项正确;材料只涉及奥斯曼帝国逐渐成为东西商路的枢纽,并没有涉及“地方制据力量”且“消除了”这一说法过于绝对,排除A项;奥斯曼帝国阻碍了传统商路,排除C项;社会经济的发展程度在材料中都无法得知,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:7-8世纪(阿拉伯帝国)。据材料所述,基于财政收入的考虑,阿拉伯帝国在宗教领域较为宽容,这有利于缓和矛盾,为欧亚间的商贸活动提供较稳定的社会环境,B项正确;“信仰自由原则”一方面体现在民众有信仰宗教的自由,也有不信仰宗教的自由;有信仰这种宗教的自由,也有信仰那种宗教的自由;另一方面体现在政教分离原则,即不利用宗教干预世俗和社会公共事务。从这两方面看,阿拉伯帝国并不奉行“信仰自由原则”,排除A项;阿拉伯帝国建立了政教合一的政权,材料所述现象并未改变其政教合一的制度,排除C项;由于阿拉伯帝国不推行宗教迫害,被征服地区内的信奉各种宗教的多个民族不存在激烈的宗教冲突,也就缓和了民族矛盾.排除D项。故选B项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题,时空是公元4世纪末5世纪初的印度。根据材料“公元4世纪末5世纪初,中国高僧法显西行求法,游历印度各地”及所学可知,笈多帝国是中世纪统一印度的第一个封建王朝,4世纪初,兴起于恒河中游,几乎征服了北印度,帝国政局稳定,经济繁荣,B项正确;公元前4世纪,孔雀帝国崛起于印度北部,一度统一南亚大部分地区,孔雀帝国衰落后,印度再度分裂,排除A项;笈多帝国统治时期由婆罗门教演变而来的印度教逐渐发展为印度的主要宗教,排除C项;11世纪,突厥人入侵印度,13世纪初,建立德里苏丹国,德里苏丹国的最高统治者称苏丹,地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任,握有最高行政、立法、司法和军事权力,以伊斯兰教为国教,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:中世纪(亚洲)。根据材料可知,该帝国横跨亚欧非三洲,并且以伊斯坦布尔为首都,可知这个帝国是奥斯曼帝国,奥斯曼帝国控制与阻断通往欧洲的传统商路,阻碍西欧的对外贸易,刺激了西欧人开辟新航路,D项正确;根据材料可知,奥斯曼帝国在阿拉伯半岛的东西海岸建立统治,没有实现阿拉伯半岛的统一,排除A项;奥斯曼帝国阻断通往欧洲的传统商路,不利于东西方之间的贸易,排除B项;奥斯曼帝国是西亚文明的代表,不是西南非地区的文明代表,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词得出是推断题,据材料时间信息得出准确时空是古代朝鲜。根据材料和所学知识可知朝鲜衣冠制度、礼仪、儒学等源自中国,又有所发展中国文化对朝鲜统治理念、道德秩序、教育制度等的发展均产生了重大而深远的影响,D项正确;A项衣冠制度只是其中一个方面,排除A项;B项礼仪只是其中一个方面,排除B项;C项儒学只是其中一个方面,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。根据材料可知,传统印度社会的村庄属于家庭和种姓的联合,体现了印度村庄具有血缘亲族特征,D项正确;材料未涉及世界其他文明,不能得出“世界文明进程高度一致”的结论,排除A项;材料表明印度村庄具有血缘亲族特征,不能确定“否认个人价值存在”,排除B项;材料表明传统印度社会的村庄属于家庭和种姓的联合,未涉及印度民族精神的形成,排除C项。故选D项。

16.(1)价值:材料一是对阿拉伯古典文学名著《一千零一夜》的简介,可用于研究古代阿拉伯文化发展的原因、表现、影响等问题;材料二是考古发现,可用于研究古代阿拉伯文化的特点和对外传播的表现。

(2)影响:对世界古代文学发展作出巨大贡献;传承和传播了古代希腊、罗马、波斯等文化;对亚洲、欧洲文化的发展都产生了深远的影响;促进了东西方文明的交流与互鉴。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代的阿拉伯。根据材料,对研究阿拉伯文化的价值,需要答出材料表述的关于阿拉伯的信息,分析该信息对研究阿拉伯文化所起的作用。材料一是对阿拉伯古典文学名著《一千零一夜》的简介,可用于研究古代阿拉伯文化发展的相关内容。材料二是考古发现,中国古代和现代有关阿拉伯的出土文物和遗迹,可用于研究古代阿拉伯文化的特点和对外传播的表现。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是古代的阿拉伯。根据材料一中《一千零一夜》“流传于世界各国,很多音乐、绘画、电影和文学作品都取材于这些故事”可知,古代阿拉伯文化对世界古代文学发展做出巨大贡献;根据材料一“在波斯语的《一千个故事》的基础上逐渐吸收埃及、伊拉克和印度等国的故事而形成的”可得出融合了不同文明;结合所学知识可知传承和传播了古代希腊、罗马、波斯等文化;根据材料二中国古代和现代有关阿拉伯的出土文物和遗迹可得出,对亚洲文化发展产生深远影响,促进了东西方文明的交流与互鉴。根据所学知识,可得出对欧洲文化的发展产生了深远的影响。

17.(1)表现:青铜工具的使用;文字的发明;城市中心出现;国家形成等。

(2)特点:领域广泛;内容丰富,内容涉及数学、天文、哲学、科技等诸多领域;历史悠久、持续时间长,8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪传入欧洲,经历数百年;阿拉伯人的中介地位,如印度文字,中国造纸术、印刷术等均由阿拉伯人传入欧洲;过程多元互动,东西方多地区及国家如印度、希腊、中国、阿拉伯之间的文化相互交流;借鉴与融合,10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地的医学知识,编纂《医学集成》在西方医学研究中使用等。

影响:促进了东西方社会的发展;促进了人类文明的发展。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题,主要时空是古代西亚。关于西亚地区进入文明时代的表现,据材料中“使用金属工具,用削成尖头的秸秆或木棒做笔,在未干的软泥版上压刻出符号。从此时到约公元前2900年,以城市为中心的聚落逐步扩大,城市的功能不断完善”可以看出青铜工具的使用、文字的发明、城市中心出现;结合所学知识,我们可知国家的形成也是当时西亚文明的表现。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题,主要时空是中古时期东西方。第一小问,关于中古时期东西方文化交流与传播的特点,根据材料“中古时期文化交流与传播情况摘编…….数学.....科学技 术……哲学宗教……医学”可知,中古时期东西方文化交流与传播的领域广泛、内容丰富,涉及数学、天文、哲学、科技等诸多领域;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,在13世纪经阿拉伯传入欧洲。….11世纪下半叶到13世纪又转译为拉丁文,传入西欧。7世纪以后,犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国。”可知,历史悠久、持续时间长,从8世纪印度数字传入阿拉伯,到12世纪传入欧洲,经历数百年;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,后经由拜占庭、埃及、摩洛哥传入欧洲;指南针、火器等在13世纪经阿拉伯传入欧洲。….….9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文,11世纪下半叶到13世纪又转译为拉丁文,传入西欧。……10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集 成》。”可知,阿拉伯人在东西方文化交流中处于中介地位,如印度文字,中国造纸术、印刷术等均由阿拉伯人传入欧洲;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文”可知,东西方文化交流与传播过程多元互动,东西方多地区及国家如印度、希腊、中国、阿拉伯之间的文化相互交流;根据材料“9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文,10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集成》。”可知,东西方文化交流与传播体现借鉴与融合如10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地的医学知识,编纂《医学集成》在西方医学研究中使用等。

第二小问,关于影响,据所学可知,古代阿拉伯人在东西方文化中扮演桥梁角色,因此中古时期东西方文化交流促进了东西方社会的发展;东西方文化的交流,促进了人类文明的发展。

18.(1)条件:地理位置优越;政府政策开明;丝绸之路的影响;经济繁荣;商人的推动等。

(2)表现:创造出谚文;各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学;佛教在朝鲜传播;政治制度基本模仿中国等。

【详解】(1)本题是原因类材料分析题。时空是古代的阿拉伯帝国和中国。条件:根据材料“阿拉伯世界地处欧、亚、非三大洲的联结部位”“阿拉伯帝国的封建关系已逐渐形成”“再与中国境内的交通路线相连接,越来越多的阿拉伯和波斯海外贸易商来到中国”和所学可知,可从地理位置优越、政府政策开明、丝绸之路的影响、经济繁荣及商人的推动等角度进行分析。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是中古时期的朝鲜。表现:根据材料“长期以来相互交往频繁,政治、经济和文化等诸多方面颇受中国影响”和所学可知,可从创造出谚文、各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学、佛教在朝鲜传播及政治制度基本模仿中国等角度进行分析。

19.(1)庄园形成的原因:中央集权体制的瓦解;新土地的开垦及私有化;雇佣劳动的发展。

武士形成的原因:农民武装战斗力低下且耽误农时;庄园领主争夺农业资源及保护庄园利益的需要;社会阶层的变动。(答出两点即可)

(2)职能:保卫庄园;维持地方稳定;参与中央政治。

【详解】(1)本题是原因类材料分析题,据材料时间信息得出准确时空是中古时期日本。首先看庄园形成的原因,根据材料“政府又制定了《垦田永年私财法》,允许新开垦的土地私有化。在这些政策的保护下,那些有实力的贵族和寺庙神社纷纷扩大私有土地,购买农民的土地或雇佣农民及流浪者进行耕种”得出中央集权体制的瓦解;新土地的开垦及私有化;雇佣劳动的发展。然后看武士形成的原因,根据材料“在庄园发展过程中,为了争夺农业资源及保护庄园利益,庄园与庄园之间经常产生摩擦和纠纷,甚至发生武斗。在初始阶段,参与武斗的往往是庄园里的农民,但由于常常耽误农活和农时,且战斗力低下,于是庄园主便选拔勇敢强壮的农民专门负责保护庄园”得出农民武装战斗力低下且耽误农时;庄园领主争夺农业资源及保护庄园利益的需要;社会阶层的变动。

(2)本题是特点类材料分析题,据材料时间信息得出准确时空是中古时期日本。根据材料“武士集团不但担当着保卫庄园的任务,同时还是地方的重要武装力量。这些地方上的武士集团分别隶属于中央的某个大贵族或大寺院,于是在日本就形成了几个全国性的大武士集团,直接参与或影响到中央的政治”得出保卫庄园;维持地方稳定;参与中央政治。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.在11世纪之前,虽然拜占庭先后受到波斯萨珊王朝、阿拉伯帝国的军事压力,但是每当遇到战争,他们就会在附近开辟新的贸易路线,贸易一直没有中断。这表明,拜占庭( )

A.海军的实力强于周边国家 B.注重拓宽贸易范围

C.贸易受益于地理位置优越 D.文明程度相对较高

2.“阿拉伯人一手拿《古兰经》,一手执剑,向外扩张,到8世纪中期,阿拉伯国家成为横跨亚、非、欧的洲际大帝国。我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟。”由此可知( )

A.阿拉伯帝国信奉基督教 B.阿拉伯人依靠宗教扩张

C.阿拉伯帝国政教合一 D.苏丹是国家和军队的主宰

3.巴格达的码头,有好几英里长,那里停泊着几百艘各式各样的船只,有战舰和游艇,有中国大船……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料……从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。这可用于说明( )

A.地中海地区出现西方最早的资本主义萌芽

B.奥斯曼帝国首都成为东西方经济交流中心

C.东罗马帝国国力的强盛推动工商业的发展

D.阿拉伯帝国在世界贸易中发挥着重要作用

4.日本大化改新时期,天皇宣布全国土地为“公地(天皇的土地)”,自由民为国家“公民”,并授予“公民”一定的土地;15世纪奥斯曼帝国的苏丹把全国分为31个省250个县并委派官员进行管理。这些举措旨在( )

A.维护奴隶主的利益 B.加强中央集权统治

C.削弱国王专制权力 D.结束长期地方割据

5.1976年,英国人类学家凯思林·高夫再次回到印度某村进行调查,她发现村中虽然发生了一些变化,但村庄里变化不大。统治的种姓仍然在统治,地主都是婆罗门,自耕农多数是几个较低的非婆罗门种姓,多数雇农都是“贱民”。这体现出( )

A.印度种姓制度的影响根深蒂固 B.印度土地兼并问题依然突出

C.英国人力图维护在印度的特权 D.婆罗门的社会地位逐渐提升

6.奥斯曼帝国苏莱曼时期(1494-1566),天主教在位于伊斯坦布尔、加拉塔等重要城市有十余座教堂。帝国还鼓励境内的异教徒出国学习,学成归来后被授予各自教内的重要职务,继续领导各自教派的管理与建设。这表明苏莱曼时期( )

A.天主教成为帝国的文化符号 B.宗教政策相对宽容

C.致力于武力征服拜占庭帝国 D.各教派呈均势格局

7.德里苏丹国建立后,苏丹将其传统的政治风格完全搬到印度,印度原本的政治传统则几乎完全被抛弃,被苏丹政府发配到边疆的少数印度王公,虽有一定的自治权,但是这种自治权非常有限。苏丹的这一做法( )

A.消除了民族间的隔阂与纷争 B.满足了印度社会各阶层的需求

C.认可了印度教仍是主导宗教 D.展示了中央政府强大的控制力

8.《一千零一夜》是阿拉伯文学的瑰宝。它以波斯的《一千个故事》为基础,吸收了印度、希伯来、埃及和阿拉伯等地的民间故事,生动地反映了阿拉伯帝国境内各族人民以及印度和中国等东方各国人民的生活习俗、风土人情和社会制度。这表明其( )

A.带有较强的现实主义色彩 B.已具备初步的全球化视野

C.体现了文明文化交融互鉴 D.展现了阿拉伯帝国的繁盛

9.元朝专门设置了高丽儒学提举司,秩从五品。元仁宗时,元廷一次赠给高丽宋秘阁所藏善本书四千三百多册。元朝还应高丽之邀,屡派名医至其国。元朝这些举措( )

A.建立了两国的宗藩关系 B.深刻影响了朝鲜发展

C.给高丽带来了文化殖民 D.推动了朝鲜社会转型

10.15世纪,奥斯曼帝国在中亚的扩张使其控制了黑海沿岸的重要港口城市,这些城市与奥斯曼帝国的其他城市逐渐连成一线。奥斯曼帝国慢慢将自己固定到东西方贸易的链条上,首都伊斯坦布尔还成为东西方交流中心。由此可推知,奥斯曼帝国( )

A.逐渐消除了地方割据力量 B.逐渐成为东西商路的枢纽

C.扩大了“丝绸之路”的范围 D.疆域辽阔且社会经济繁荣

11.7世纪至8世纪时,阿拉伯人多次向外发动战争,在很大程度上,是国家的扩张而非宗教的扩张。由于阿拉伯帝国向异教徒征收的赋税比向穆斯林征收的高,基于财政考量,阿拉伯人不强迫被征服地区的非伊斯兰教徒改变信仰。这种做法( )

A.反映了信仰自由的原则 B.有利于商贸交流的环境

C.改变了政教合一的制度 D.激化了境内的民族矛盾

12.公元4世纪末5世纪初,中国高僧法显西行求法,游历印度各地,称道当地“民人富盛,竞行仁义”。该局面的出现是由于( )

A.孔雀帝国统一印度北部 B.笈多帝国政局稳定

C.佛教成为当地主要宗教 D.德里苏丹政令统一

13.如图为世界历史上某个定都在伊斯坦布尔的帝国疆域形势图。这个帝国的强势存在( )

A.推动了阿拉伯半岛的统一进程 B.促进了东西方之间的贸易

C.成为了西南非地区的文明代表 D.刺激了西欧人开辟新航路

14.朝鲜王朝徐居正作《东国通鉴》,称:(朝鲜)衣冠制度悉同乎中国,故曰诗书礼乐之邦、仁义之国也,而箕子始之,岂不信哉?材料显示古代朝鲜( )

A.古代朝鲜衣冠制度深受中国衣冠制度的影响

B.古代朝鲜礼仪深受中国礼仪的影响

C.古代朝鲜儒学深受中国儒学的影响

D.古代朝鲜文化深受中国文化的影响

15.在工业以前的时代,传统印度社会的基本单位与世界其他地区一样,都是村庄。在村庄内部,重要的不是个人,而是联合家庭和种姓,这种形式不仅是社会稳定的根源,也是民族衰弱的根源。据此可知,印度村庄( )

A.体现世界文明进程高度一致 B.否认个人价值存在

C.推动了印度民族精神的形成 D.具有血缘亲族特征

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是一部阿拉伯民间故事集。故事来源现已无从考查,一般认为是在波斯语的《一千个故事》的基础上逐渐吸收埃及、伊拉克和印度等国的故事而形成的。这些故事从8世纪起不断得到丰富和提炼,于16世纪定型,流传于世界各国。很多音乐、绘画、电影和文学作品都取材于这些故事,其中多数故事是各国人民喜爱的优秀古典作品,有些故事甚至家喻户晓,成为人们生活中的日常话题。

——摘编自《天方夜谭(译者序)》(中文版)·

材料二 据考古发现,元上都宫城Ⅰ号建筑基址有一件石建筑构件,弧面阴刻有古阿拉伯文,内容与《古兰经》的部分章节有关。如今在中国的泉州、扬州、杭州等地,仍有许多元代所建的伊斯兰教教徒的墓地。

(1)分别阐述材料一和材料二对研究阿拉伯文化的价值。

(2)根据材料并结合所学知识,简述古代阿拉伯文化的影响。

17.文明与交流

材料一

约公元前4500年,苏美尔人迁移到两河流域南部。人们从事农业生产,具有灌溉知识,使用金属工具,用削成尖头的秸秆或木棒做笔,在未干的软泥版上压刻出符号。从此时到约公元前2900年,以城市为中心的聚落逐步扩大,城市的功能不断完善。该时期的一块石碑上雕刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人,表明他拥有宗教和军事权力,在同时期的雕刻中还出现了奉献产品的民众。这些情况表明苏美尔地区进入了文明时代。

(1)依据材料一,概括西亚地区进入文明时代的表现。

中古时期阿拉伯与东西方文化交流概况

领域 交流内容

数学 8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,成为世界通用的“阿拉伯数字”

科学技术 8世纪中国造纸术传入阿拉伯,后经由拜占庭、埃及、摩洛哥传入欧洲,指南针、火器等在13世纪经阿拉伯传入欧洲

哲学宗教 7世纪以后,犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国,9世纪阿拉伯人将大量希腊著作译成了阿拉伯文,11世纪后欧洲人又将这些译本翻译成欧洲语言,推动了欧洲的思想解放运动

医学 10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集成》

(2)依据材料,概括中古时期东西方文化交流与传播的特点,结合所学分析其影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 阿拉伯世界地处欧、亚、非三大洲的联结部位,中国与阿拉伯世界的正式接触与频繁往来始于唐代。公元8-9世纪,阿拉伯帝国的封建关系已逐渐形成,政治、经济势力达到全盛时代,科学文化也有巨大成就。中国与阿拉伯世界的经济往来和贸易关系日益密切,沟通彼此之间的干道是著名的呼罗珊大道,这条大道直达中国边境,再与中国境内的交通路线相连接,越来越多的阿拉伯和波斯海外贸易商来到中国。

——摘编自马树德《中外文化交流史》

材料二 中古时期是亚洲封建制度发展和成熟的时期,东方的朝鲜与中国相邻,长期以来相互交往频繁,政治、经济和文化等诸多方面颇受中国影响。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯帝国同唐朝开展文化交流的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中古时期朝鲜“颇受中国影响”的具体表现。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 公元723年,日本政府颁布《三世一身法》,鼓励土地开垦。公元743年,政府又制定了《垦田永年私财法》,允许新开垦的土地私有化。在这些政策的保护下,那些有实力的贵族和寺庙神社纷纷扩大私有土地,购买农民的土地或雇佣农民及流浪者进行耕种,这样就形成了日本的早期庄园。在庄园发展过程中,为了争夺农业资源及保护庄园利益,庄园与庄园之间经常产生摩擦和纠纷,甚至发生武斗。在初始阶段,参与武斗的往往是庄园里的农民,但由于常常耽误农活和农时,且战斗力低下,于是庄园主便选拔勇敢强壮的农民专门负责保护庄园,这些人不再从事农业生产,专门进行军事训练和战斗,他们就成为日本最早的武士。从某种意义上来说,日本的早期武士不同于国家的军队和士兵,他们是具有私人性质的、为保护庄园利益服务的、忠于庄园主的私人武装。

——摘编自张如意主编《日本历史》

材料二 进入11世纪后,伴随着耕地不断得到开发,领主为了保护自身利益并加强对农民的统治,纷纷加强庄园的武装力量。武士规模不断扩大,实力也在不断增强,这些领主一般以开发地命名,在本族或上层农民中纠集“郎党”,从而形成了早期的武士集团,这些领主自然也就成为武士集团的领袖。由于许多领主同时兼任着地方的郡守或多长,因此,武士集团不但担当着保卫庄园的任务,同时还是地方的重要武装力量。这些地方上的武士集团分别隶属于中央的某个大贵族或大寺院,于是在日本就形成了几个全国性的大武士集团,直接参与或影响到中央的政治。

——摘编自张如意《论日本武家社会的形成和发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括日本早期庄园和武士形成的原因。

(2)根据材料二、指出11世纪后日本武士集团的职能。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(亚洲)。根据材料“但是每当遇到战争,他们就会在附近开辟新的贸易路线,贸易一直没有中断。”结合所学知识可知,拜占庭帝国位于东西方交流的要冲,其地理位置优越使其成为重要的贸易中心。尽管曾多次受到外敌的攻击,但拜占庭帝国通过开辟新的贸易路线,保持了贸易的连续性和繁荣。因此,拜占庭的贸易活动受益于其地理位置的优越性,C项正确;材料没有将拜占庭的海军与其他国家的海军做对比,无法得出“海军的实力强于周边国家”的结论,排除A项;材料主要表述拜占庭拓宽贸易路线,贸易范围不一定扩展,排除B项;材料“拜占庭先后受到波斯萨珊王朝、阿拉伯帝国的军事压力”主要是体现拜占庭与周边国家的军事实力的区别,没有比较文明程度,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(世界)。根据材料“一手拿古兰经,一手执剑”与“我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟”,并结合所学可知,阿拉伯帝国信奉伊斯兰教,并且以依靠宗教扩张,B项正确;根据所学可知,阿拉伯帝国信奉伊斯兰教,排除A项;政教合一是一种政治制度,其核心特征是国家元首和宗教领袖同为一人,政权和教权由一人执掌。在这种制度下,国家法律往往以宗教教义为基础,宗教教义也是处理一切民间事务的准则,但是材料主要表现阿拉伯帝国宗教与政治的密切联系,排除C项;依所学,阿拉伯帝国最高统治者为哈里发,而非苏丹,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(阿拉伯)。根据材料“巴格达的码头……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料……从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。”可知,古代阿拉伯在世界贸易中起到桥梁作用,沟通了东西贸易,促进了各地的文化和经济的发展,D项正确;地中海地区出现西方最早的资本主义萌芽的是意大利,与材料不符,排除A项;奥斯曼帝国首都是伊斯坦布尔,与材料“巴格达的码头”不符,排除B项;材料与东罗马帝国无关,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:大化改新时期(日本)和15世纪(奥斯曼帝国)。根据材料信息“公地(天皇的土地)”“公民”“并授予公民一定的土地”及所学知识可知,日本孝德天皇的措施加强了中央权力;奥斯曼苏丹由中央委派官员管理地方、将全国土地归中央所有,也扩大了中央对地方的控制权,B项正确;大化改新实行的是封建化,排除A项;材料反映的是中央对地方的控制,并非国王决策的专制权力变化,排除C项;“结束长期地方割据”的说法与奥斯曼帝国实际不符,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:1876年(英国)。材料核心信息反映20世纪70年代印度农村依然深受古代种姓制度的影响,A项正确;印度土地兼并问题依然突出,与材料主旨不符,排除B项;材料中没有体现英国人维护其在印度的特权,排除C项;材料反映的是种姓制度对印度农村的影响,婆罗门的社会地位一直很高,不存在社会地位逐渐提升,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1494-1566(奥斯曼帝国)。据本题材料概括得出主要结论是,奥斯曼帝国信仰伊斯兰教,不但允许天主教存在,还鼓励其出国学习,领导宗教管理建设,说明其宗教政策相对宽容,B项正确;奥斯曼帝国的文化符号时伊斯兰教,排除A项;致力于武力征服拜占庭帝国不符合材料主旨,排除C项;材料只提到天主教,并未涉及其他宗教,无法说明各教派呈均势格局,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题题干的设问词可知是影响题。据本题时间信息可知准确时空:古代(印度)。据材料及所学可知,德里苏丹国建立了中央集权制,苏丹将这种体制搬到印度,少数印度王公虽有自治权,但权力非常有限,这凸显了苏丹政府强大的控制力,D项正确;A项的“消除了”和B项的“满足了”说法过于绝对,且与史实不符,排除A,B两项;德里苏丹国的国教是伊斯兰教,排除C项。故选D项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(阿拉伯)。《一千零一夜》是中国人民喜闻乐见的一部阿拉伯民间故事集。根据“吸收了印度、希伯来、埃及和阿拉伯等地的民间故事”可得出这体现了阿拉伯吸收其他文明,反映出文明文化交融互鉴,C项正确;《一千零一夜》很多是神话故事,不是现实主义,排除A项;阿拉伯帝国在商业上沟通亚洲和欧洲,但还不具备全球化视野,新航路开辟后世界开始连成一个整体,排除B项;根据“生动地反映了阿拉伯帝国境内各族人民以及印度和中国等东方各国人民的生活习俗、风土人情和社会制度。”可得出反映阿拉伯帝国、中国的社会风貌,并不代表阿拉伯帝国的繁盛,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:元朝(中国)。据本题材料和所学可知,元朝政府采取的这些措施,推动了中华文化向高丽传播,从而影响了朝鲜地区的发展,B项正确;元朝与朝鲜的宗藩关系,并不是因为元朝的这些措施而建立的,排除A项;中国的儒学、医学均非“殖民文化”,排除C项;元朝时期朝鲜并设有出现社会转型,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是推断题。根据题干关键信息可知准确时空是:15世纪的奥斯曼帝国。根据材料"在中亚的扩张使其控制了黑海沿岸的重要港口城市”“固定到东西方贸易的链条上,首都伊斯坦布尔还成为东西方交流中心”可知,奥斯曼帝国地理位置重要,逐渐成为东西商路的枢纽,B项正确;材料只涉及奥斯曼帝国逐渐成为东西商路的枢纽,并没有涉及“地方制据力量”且“消除了”这一说法过于绝对,排除A项;奥斯曼帝国阻碍了传统商路,排除C项;社会经济的发展程度在材料中都无法得知,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:7-8世纪(阿拉伯帝国)。据材料所述,基于财政收入的考虑,阿拉伯帝国在宗教领域较为宽容,这有利于缓和矛盾,为欧亚间的商贸活动提供较稳定的社会环境,B项正确;“信仰自由原则”一方面体现在民众有信仰宗教的自由,也有不信仰宗教的自由;有信仰这种宗教的自由,也有信仰那种宗教的自由;另一方面体现在政教分离原则,即不利用宗教干预世俗和社会公共事务。从这两方面看,阿拉伯帝国并不奉行“信仰自由原则”,排除A项;阿拉伯帝国建立了政教合一的政权,材料所述现象并未改变其政教合一的制度,排除C项;由于阿拉伯帝国不推行宗教迫害,被征服地区内的信奉各种宗教的多个民族不存在激烈的宗教冲突,也就缓和了民族矛盾.排除D项。故选B项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题,时空是公元4世纪末5世纪初的印度。根据材料“公元4世纪末5世纪初,中国高僧法显西行求法,游历印度各地”及所学可知,笈多帝国是中世纪统一印度的第一个封建王朝,4世纪初,兴起于恒河中游,几乎征服了北印度,帝国政局稳定,经济繁荣,B项正确;公元前4世纪,孔雀帝国崛起于印度北部,一度统一南亚大部分地区,孔雀帝国衰落后,印度再度分裂,排除A项;笈多帝国统治时期由婆罗门教演变而来的印度教逐渐发展为印度的主要宗教,排除C项;11世纪,突厥人入侵印度,13世纪初,建立德里苏丹国,德里苏丹国的最高统治者称苏丹,地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任,握有最高行政、立法、司法和军事权力,以伊斯兰教为国教,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:中世纪(亚洲)。根据材料可知,该帝国横跨亚欧非三洲,并且以伊斯坦布尔为首都,可知这个帝国是奥斯曼帝国,奥斯曼帝国控制与阻断通往欧洲的传统商路,阻碍西欧的对外贸易,刺激了西欧人开辟新航路,D项正确;根据材料可知,奥斯曼帝国在阿拉伯半岛的东西海岸建立统治,没有实现阿拉伯半岛的统一,排除A项;奥斯曼帝国阻断通往欧洲的传统商路,不利于东西方之间的贸易,排除B项;奥斯曼帝国是西亚文明的代表,不是西南非地区的文明代表,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词得出是推断题,据材料时间信息得出准确时空是古代朝鲜。根据材料和所学知识可知朝鲜衣冠制度、礼仪、儒学等源自中国,又有所发展中国文化对朝鲜统治理念、道德秩序、教育制度等的发展均产生了重大而深远的影响,D项正确;A项衣冠制度只是其中一个方面,排除A项;B项礼仪只是其中一个方面,排除B项;C项儒学只是其中一个方面,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。根据材料可知,传统印度社会的村庄属于家庭和种姓的联合,体现了印度村庄具有血缘亲族特征,D项正确;材料未涉及世界其他文明,不能得出“世界文明进程高度一致”的结论,排除A项;材料表明印度村庄具有血缘亲族特征,不能确定“否认个人价值存在”,排除B项;材料表明传统印度社会的村庄属于家庭和种姓的联合,未涉及印度民族精神的形成,排除C项。故选D项。

16.(1)价值:材料一是对阿拉伯古典文学名著《一千零一夜》的简介,可用于研究古代阿拉伯文化发展的原因、表现、影响等问题;材料二是考古发现,可用于研究古代阿拉伯文化的特点和对外传播的表现。

(2)影响:对世界古代文学发展作出巨大贡献;传承和传播了古代希腊、罗马、波斯等文化;对亚洲、欧洲文化的发展都产生了深远的影响;促进了东西方文明的交流与互鉴。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代的阿拉伯。根据材料,对研究阿拉伯文化的价值,需要答出材料表述的关于阿拉伯的信息,分析该信息对研究阿拉伯文化所起的作用。材料一是对阿拉伯古典文学名著《一千零一夜》的简介,可用于研究古代阿拉伯文化发展的相关内容。材料二是考古发现,中国古代和现代有关阿拉伯的出土文物和遗迹,可用于研究古代阿拉伯文化的特点和对外传播的表现。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是古代的阿拉伯。根据材料一中《一千零一夜》“流传于世界各国,很多音乐、绘画、电影和文学作品都取材于这些故事”可知,古代阿拉伯文化对世界古代文学发展做出巨大贡献;根据材料一“在波斯语的《一千个故事》的基础上逐渐吸收埃及、伊拉克和印度等国的故事而形成的”可得出融合了不同文明;结合所学知识可知传承和传播了古代希腊、罗马、波斯等文化;根据材料二中国古代和现代有关阿拉伯的出土文物和遗迹可得出,对亚洲文化发展产生深远影响,促进了东西方文明的交流与互鉴。根据所学知识,可得出对欧洲文化的发展产生了深远的影响。

17.(1)表现:青铜工具的使用;文字的发明;城市中心出现;国家形成等。

(2)特点:领域广泛;内容丰富,内容涉及数学、天文、哲学、科技等诸多领域;历史悠久、持续时间长,8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪传入欧洲,经历数百年;阿拉伯人的中介地位,如印度文字,中国造纸术、印刷术等均由阿拉伯人传入欧洲;过程多元互动,东西方多地区及国家如印度、希腊、中国、阿拉伯之间的文化相互交流;借鉴与融合,10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地的医学知识,编纂《医学集成》在西方医学研究中使用等。

影响:促进了东西方社会的发展;促进了人类文明的发展。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题,主要时空是古代西亚。关于西亚地区进入文明时代的表现,据材料中“使用金属工具,用削成尖头的秸秆或木棒做笔,在未干的软泥版上压刻出符号。从此时到约公元前2900年,以城市为中心的聚落逐步扩大,城市的功能不断完善”可以看出青铜工具的使用、文字的发明、城市中心出现;结合所学知识,我们可知国家的形成也是当时西亚文明的表现。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题,主要时空是中古时期东西方。第一小问,关于中古时期东西方文化交流与传播的特点,根据材料“中古时期文化交流与传播情况摘编…….数学.....科学技 术……哲学宗教……医学”可知,中古时期东西方文化交流与传播的领域广泛、内容丰富,涉及数学、天文、哲学、科技等诸多领域;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,在13世纪经阿拉伯传入欧洲。….11世纪下半叶到13世纪又转译为拉丁文,传入西欧。7世纪以后,犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国。”可知,历史悠久、持续时间长,从8世纪印度数字传入阿拉伯,到12世纪传入欧洲,经历数百年;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,后经由拜占庭、埃及、摩洛哥传入欧洲;指南针、火器等在13世纪经阿拉伯传入欧洲。….….9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文,11世纪下半叶到13世纪又转译为拉丁文,传入西欧。……10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集 成》。”可知,阿拉伯人在东西方文化交流中处于中介地位,如印度文字,中国造纸术、印刷术等均由阿拉伯人传入欧洲;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文”可知,东西方文化交流与传播过程多元互动,东西方多地区及国家如印度、希腊、中国、阿拉伯之间的文化相互交流;根据材料“9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文,10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集成》。”可知,东西方文化交流与传播体现借鉴与融合如10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地的医学知识,编纂《医学集成》在西方医学研究中使用等。

第二小问,关于影响,据所学可知,古代阿拉伯人在东西方文化中扮演桥梁角色,因此中古时期东西方文化交流促进了东西方社会的发展;东西方文化的交流,促进了人类文明的发展。

18.(1)条件:地理位置优越;政府政策开明;丝绸之路的影响;经济繁荣;商人的推动等。

(2)表现:创造出谚文;各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学;佛教在朝鲜传播;政治制度基本模仿中国等。

【详解】(1)本题是原因类材料分析题。时空是古代的阿拉伯帝国和中国。条件:根据材料“阿拉伯世界地处欧、亚、非三大洲的联结部位”“阿拉伯帝国的封建关系已逐渐形成”“再与中国境内的交通路线相连接,越来越多的阿拉伯和波斯海外贸易商来到中国”和所学可知,可从地理位置优越、政府政策开明、丝绸之路的影响、经济繁荣及商人的推动等角度进行分析。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是中古时期的朝鲜。表现:根据材料“长期以来相互交往频繁,政治、经济和文化等诸多方面颇受中国影响”和所学可知,可从创造出谚文、各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学、佛教在朝鲜传播及政治制度基本模仿中国等角度进行分析。

19.(1)庄园形成的原因:中央集权体制的瓦解;新土地的开垦及私有化;雇佣劳动的发展。

武士形成的原因:农民武装战斗力低下且耽误农时;庄园领主争夺农业资源及保护庄园利益的需要;社会阶层的变动。(答出两点即可)

(2)职能:保卫庄园;维持地方稳定;参与中央政治。

【详解】(1)本题是原因类材料分析题,据材料时间信息得出准确时空是中古时期日本。首先看庄园形成的原因,根据材料“政府又制定了《垦田永年私财法》,允许新开垦的土地私有化。在这些政策的保护下,那些有实力的贵族和寺庙神社纷纷扩大私有土地,购买农民的土地或雇佣农民及流浪者进行耕种”得出中央集权体制的瓦解;新土地的开垦及私有化;雇佣劳动的发展。然后看武士形成的原因,根据材料“在庄园发展过程中,为了争夺农业资源及保护庄园利益,庄园与庄园之间经常产生摩擦和纠纷,甚至发生武斗。在初始阶段,参与武斗的往往是庄园里的农民,但由于常常耽误农活和农时,且战斗力低下,于是庄园主便选拔勇敢强壮的农民专门负责保护庄园”得出农民武装战斗力低下且耽误农时;庄园领主争夺农业资源及保护庄园利益的需要;社会阶层的变动。

(2)本题是特点类材料分析题,据材料时间信息得出准确时空是中古时期日本。根据材料“武士集团不但担当着保卫庄园的任务,同时还是地方的重要武装力量。这些地方上的武士集团分别隶属于中央的某个大贵族或大寺院,于是在日本就形成了几个全国性的大武士集团,直接参与或影响到中央的政治”得出保卫庄园;维持地方稳定;参与中央政治。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体