沪教版语文四年级上课件(C)-赤壁之战

图片预览

文档简介

课件19张PPT。赤壁之战司马光作者简介司马光(1019-1086),北宋政治家、文学家、历史学家

字:君实

籍贯:陕西涑水,世称“涑水先生”

爵位:温国公,因此也被称为“司马温公”

谥号:文正

官至宰相、龙图阁直学士作者简介父亲司马池曾官居四品,有廉洁美名

“司马光砸缸”事迹被改编为《小儿击瓮图》,流传于开封、洛阳一带

七岁即熟读《左传》,19岁初试即中进士

四朝元老

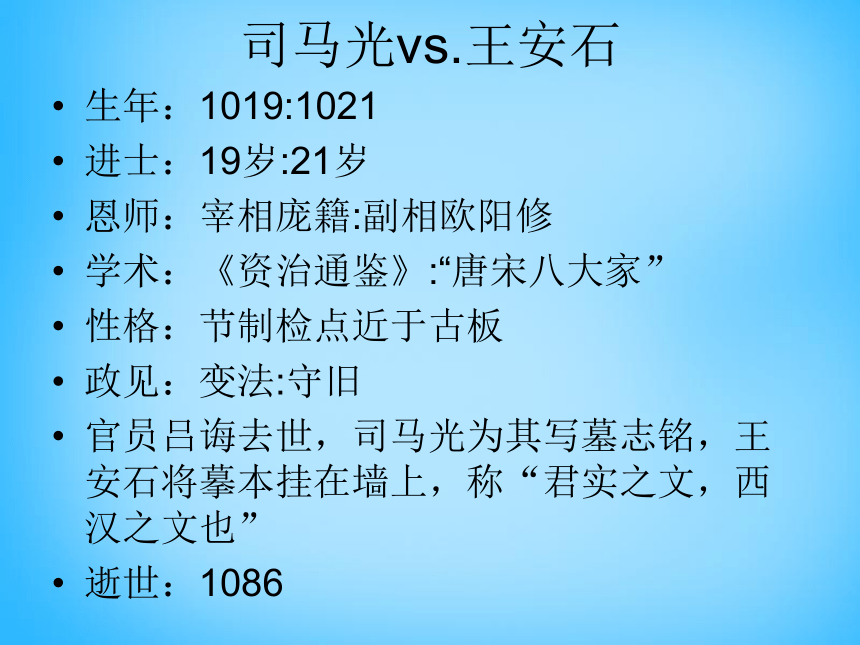

与王安石的政治斗争失败后,退而著《资治通鉴》司马光vs.王安石生年:1019:1021

进士:19岁:21岁

恩师:宰相庞籍:副相欧阳修

学术:《资治通鉴》:“唐宋八大家”

性格:节制检点近于古板

政见:变法:守旧

官员吕诲去世,司马光为其写墓志铭,王安石将摹本挂在墙上,称“君实之文,西汉之文也”

逝世:1086

资治通鉴宋神宗:“有鉴于往事,以资于治道”,赐书名《资治通鉴》,并为作序

编年体通史

东周威烈王二十三年(BC403年,三家分晋)-后周世宗显德六年(AD959年,五代十国)共1362年历史

略依《左传》体例,重视外交与战争的描写

不书奇节,不取迷信,贬低变法关于赤壁之战的诗词大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹(lèi)江月。

【北宋】苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

关于赤壁之战的诗词折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。 东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

【唐】杜牧《赤壁》

何处望神州,满眼风光北固楼。千古兴亡多少事,悠悠。不尽长江滚滚流。 年少万兜鍪(dōu móu),坐断东南战未休。天下英雄谁敌手,曹刘。生子当如孙仲谋。

【南宋】辛弃疾《南乡子》赤壁之战前的中国东汉末年,黄巾起义+军阀混战

以赤壁之战的公元208年为今年(2014)

2002(196),曹操挟天子以令诸侯

2006(200),官渡之战,45岁的曹操打败“四世三公”的袁绍,统一北方

2013(207),依附于荆州牧刘表的刘备请年仅26岁的诸葛亮出山

2014(208),赤壁之战,孙刘联军击败南下的曹操。曹操53岁,刘备46岁

鲁肃36岁,周瑜33岁,诸葛亮27岁,孙权26岁东汉十三州赤壁之战后的中国2014(208),赤壁之战,孙刘联军击败南下的曹操,刘备逐步占据荆州,几年后吞并四川(益州)

2016(210),东吴大都督周瑜去世

2025(219),东吴大都督吕蒙白衣渡江奇袭荆州,杀守将关羽,孙刘联盟破裂

2026(220),曹操去世,曹丕称帝,汉朝灭亡,三国时代正式开始

次年,刘备称帝,诸葛亮任宰相

2028(222),刘备进攻孙权,被陆逊(39岁)火烧连营。三国鼎立局面定型三国鼎立鲁肃-孙权:谋划前提1:荆州重要

前提2:刘表去世→三巨头

可能性1:协心 可能性2:离违

措施:吊表二子,说备→

结果:孙权即遣肃行抚安图之共治曹操鲁肃-刘备:纵横突变:

应对:径迎刘备

会谈:

鲁肃:宣权旨,论事势,致殷勤 豫州今欲何至?

刘备:欲投靠某路人甲

鲁肃:东吴君明,心齐,地大,兵精,粮多 路人甲靠不住

“我,子瑜友也”

结果:即共定交刘琮降,刘备败示好试探反试探示好+示强攀亲戚诸葛-孙权:结盟介绍情况:共争天下

两个选择:

1.以吴越之众与中国抗衡,早绝

2.若不能,北面而事之

举田横、刘备之例

初步结果:

分析:

刘——战士还者及关羽水军1万+刘琦1万

曹——主力已疲+不习水战+降卒不服

孙——兵数万

预期:破曹军,成鼎足

结果:权大悦,与其群下谋之激将再激1.孙权“勃然”2.仍有顾虑情绪理性和战之辩

曹操写了封_________

影响:恐慌

鸽派——张昭等

①理由1政治:曹操政治正确,拒之不顺

②理由2地理:曹操占领荆州,天险半失

③理由3军事:曹操兵力众多,实力悬殊

④建议:投降

其他人反应:

鹰派——鲁肃(密谏)

①理由:投降对谁都有利,孙权除外

②建议:早定大计,莫用众人之议也

结果:孙权支持鲁肃恐吓信鲁肃不说话,孙权上厕所周瑜一说孙权:决志周瑜的分析:

1.孙权的优势

①政治:曹操托名汉相,其实汉贼

②地理:割据江东,地方数千里

③军事:兵精足用,英雄乐业

2.曹操的劣势

①后方未平②扬短避长

③天时不利④给养不足

⑤士兵不服水土

结论:不但要打,还能大获全胜

孙权反应:用兵之患皆冒行之砍桌明志天降大任于我啊~周瑜二说孙权:运筹周瑜再论兵势:

①曹操虚张声势

曹操中原军队十五六万,久疲

荆州降兵七八万,狐疑

②对策:精兵五万,自足制之

孙权:

①充分肯定周瑜鲁肃,天以赞孤

②五万兵难卒合,三万已齐备

③保证:邂逅不如意,孤当决之

结果:周瑜、程普统兵,鲁肃助画方略周瑜算无遗策

孙权用人不疑决战赤壁曹军水土不服,初战不利

黄盖献计诈降

周郎火烧赤壁

曹操败走华容布局妥当,而后北还“鼎足之形成矣”

字:君实

籍贯:陕西涑水,世称“涑水先生”

爵位:温国公,因此也被称为“司马温公”

谥号:文正

官至宰相、龙图阁直学士作者简介父亲司马池曾官居四品,有廉洁美名

“司马光砸缸”事迹被改编为《小儿击瓮图》,流传于开封、洛阳一带

七岁即熟读《左传》,19岁初试即中进士

四朝元老

与王安石的政治斗争失败后,退而著《资治通鉴》司马光vs.王安石生年:1019:1021

进士:19岁:21岁

恩师:宰相庞籍:副相欧阳修

学术:《资治通鉴》:“唐宋八大家”

性格:节制检点近于古板

政见:变法:守旧

官员吕诲去世,司马光为其写墓志铭,王安石将摹本挂在墙上,称“君实之文,西汉之文也”

逝世:1086

资治通鉴宋神宗:“有鉴于往事,以资于治道”,赐书名《资治通鉴》,并为作序

编年体通史

东周威烈王二十三年(BC403年,三家分晋)-后周世宗显德六年(AD959年,五代十国)共1362年历史

略依《左传》体例,重视外交与战争的描写

不书奇节,不取迷信,贬低变法关于赤壁之战的诗词大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹(lèi)江月。

【北宋】苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

关于赤壁之战的诗词折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。 东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

【唐】杜牧《赤壁》

何处望神州,满眼风光北固楼。千古兴亡多少事,悠悠。不尽长江滚滚流。 年少万兜鍪(dōu móu),坐断东南战未休。天下英雄谁敌手,曹刘。生子当如孙仲谋。

【南宋】辛弃疾《南乡子》赤壁之战前的中国东汉末年,黄巾起义+军阀混战

以赤壁之战的公元208年为今年(2014)

2002(196),曹操挟天子以令诸侯

2006(200),官渡之战,45岁的曹操打败“四世三公”的袁绍,统一北方

2013(207),依附于荆州牧刘表的刘备请年仅26岁的诸葛亮出山

2014(208),赤壁之战,孙刘联军击败南下的曹操。曹操53岁,刘备46岁

鲁肃36岁,周瑜33岁,诸葛亮27岁,孙权26岁东汉十三州赤壁之战后的中国2014(208),赤壁之战,孙刘联军击败南下的曹操,刘备逐步占据荆州,几年后吞并四川(益州)

2016(210),东吴大都督周瑜去世

2025(219),东吴大都督吕蒙白衣渡江奇袭荆州,杀守将关羽,孙刘联盟破裂

2026(220),曹操去世,曹丕称帝,汉朝灭亡,三国时代正式开始

次年,刘备称帝,诸葛亮任宰相

2028(222),刘备进攻孙权,被陆逊(39岁)火烧连营。三国鼎立局面定型三国鼎立鲁肃-孙权:谋划前提1:荆州重要

前提2:刘表去世→三巨头

可能性1:协心 可能性2:离违

措施:吊表二子,说备→

结果:孙权即遣肃行抚安图之共治曹操鲁肃-刘备:纵横突变:

应对:径迎刘备

会谈:

鲁肃:宣权旨,论事势,致殷勤 豫州今欲何至?

刘备:欲投靠某路人甲

鲁肃:东吴君明,心齐,地大,兵精,粮多 路人甲靠不住

“我,子瑜友也”

结果:即共定交刘琮降,刘备败示好试探反试探示好+示强攀亲戚诸葛-孙权:结盟介绍情况:共争天下

两个选择:

1.以吴越之众与中国抗衡,早绝

2.若不能,北面而事之

举田横、刘备之例

初步结果:

分析:

刘——战士还者及关羽水军1万+刘琦1万

曹——主力已疲+不习水战+降卒不服

孙——兵数万

预期:破曹军,成鼎足

结果:权大悦,与其群下谋之激将再激1.孙权“勃然”2.仍有顾虑情绪理性和战之辩

曹操写了封_________

影响:恐慌

鸽派——张昭等

①理由1政治:曹操政治正确,拒之不顺

②理由2地理:曹操占领荆州,天险半失

③理由3军事:曹操兵力众多,实力悬殊

④建议:投降

其他人反应:

鹰派——鲁肃(密谏)

①理由:投降对谁都有利,孙权除外

②建议:早定大计,莫用众人之议也

结果:孙权支持鲁肃恐吓信鲁肃不说话,孙权上厕所周瑜一说孙权:决志周瑜的分析:

1.孙权的优势

①政治:曹操托名汉相,其实汉贼

②地理:割据江东,地方数千里

③军事:兵精足用,英雄乐业

2.曹操的劣势

①后方未平②扬短避长

③天时不利④给养不足

⑤士兵不服水土

结论:不但要打,还能大获全胜

孙权反应:用兵之患皆冒行之砍桌明志天降大任于我啊~周瑜二说孙权:运筹周瑜再论兵势:

①曹操虚张声势

曹操中原军队十五六万,久疲

荆州降兵七八万,狐疑

②对策:精兵五万,自足制之

孙权:

①充分肯定周瑜鲁肃,天以赞孤

②五万兵难卒合,三万已齐备

③保证:邂逅不如意,孤当决之

结果:周瑜、程普统兵,鲁肃助画方略周瑜算无遗策

孙权用人不疑决战赤壁曹军水土不服,初战不利

黄盖献计诈降

周郎火烧赤壁

曹操败走华容布局妥当,而后北还“鼎足之形成矣”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 老师领进门

- 2 孔子和学生

- 3 父亲的叮嘱

- 古诗诵读《乐游原》《赠花卿》

- 4 餐桌上的大学

- 5 我的第二次生命

- 第二单元

- 6 留住今天的太阳

- 7 特别的作业

- 古诗诵读《暮江吟》《秋夕》

- 8 守信

- 9 “病人”

- 10 和我们一样享受春天

- 第三单元

- 11 手术台就是阵地

- 12 “走”完长征的婴儿

- 13 狼牙山五壮士

- 古诗诵读 《秋夜将晓出篱门迎凉有感(其二)》《从军行(其四)》

- 14 古文二则

- 15 带刺的朋友

- 第四单元

- 16 赵州桥

- 17 五彩池

- 18 美丽的小兴安岭

- 古诗诵读《鸟鸣涧》《采莲曲(其二)》

- 19 观潮

- 20 我躺在波浪上读书

- 第五单元

- 21 武松打虎

- 22 盘古开天地

- 古诗诵读《夏日绝句》《望洞庭》

- 23 跳水

- 24 赤壁之战

- 25 律师林肯

- 第六单元

- 26 家乡的桥

- 27 摇花船

- 28 扬州茶馆

- 古诗诵读 《百忧集行》《浪淘沙(其一)》

- 29 泼水节的怀念

- 30 我骄傲,我是中国人

- 第七单元

- 31 太阳

- 32 空气中的“流浪汉

- 33 大树医生

- 古诗诵读 宿建德江》《墨梅》

- 34 白银仙境的悲哀

- 35 只有一个地球

- 第八单元

- 36 微笑着承受一切

- 37 一枝白玫瑰

- 古诗诵读《独坐敬亭山》《别董大(其一)》

- 38 我和狮子

- 39 鸟的天堂

- 40 马鹿有情

- 作文

- 1 我爱我家

- 2 成长的故事

- 3 我的朋友

- 4 引人入胜的书

- 5 奇妙的梦

- 6 玩得真高兴

- 7 如果我是……

- 8 我的探索

- 9 刮大风了

- 10 我的自述

- 11 我

- 11 我不________

- 13 连续观察日记

- 14 读书笔记一则