内蒙古呼和浩特市回民区2023-2024学年七年级上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 内蒙古呼和浩特市回民区2023-2024学年七年级上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-09 18:28:10 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史增值性评价数据采集

一、选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.元谋人、山顶洞人都是我国境内著名的早期人类,研究他们生产生活状况的第一手资料最主要来自

A.神话传说 B.考古发掘 C.史书记载 D.文学作品

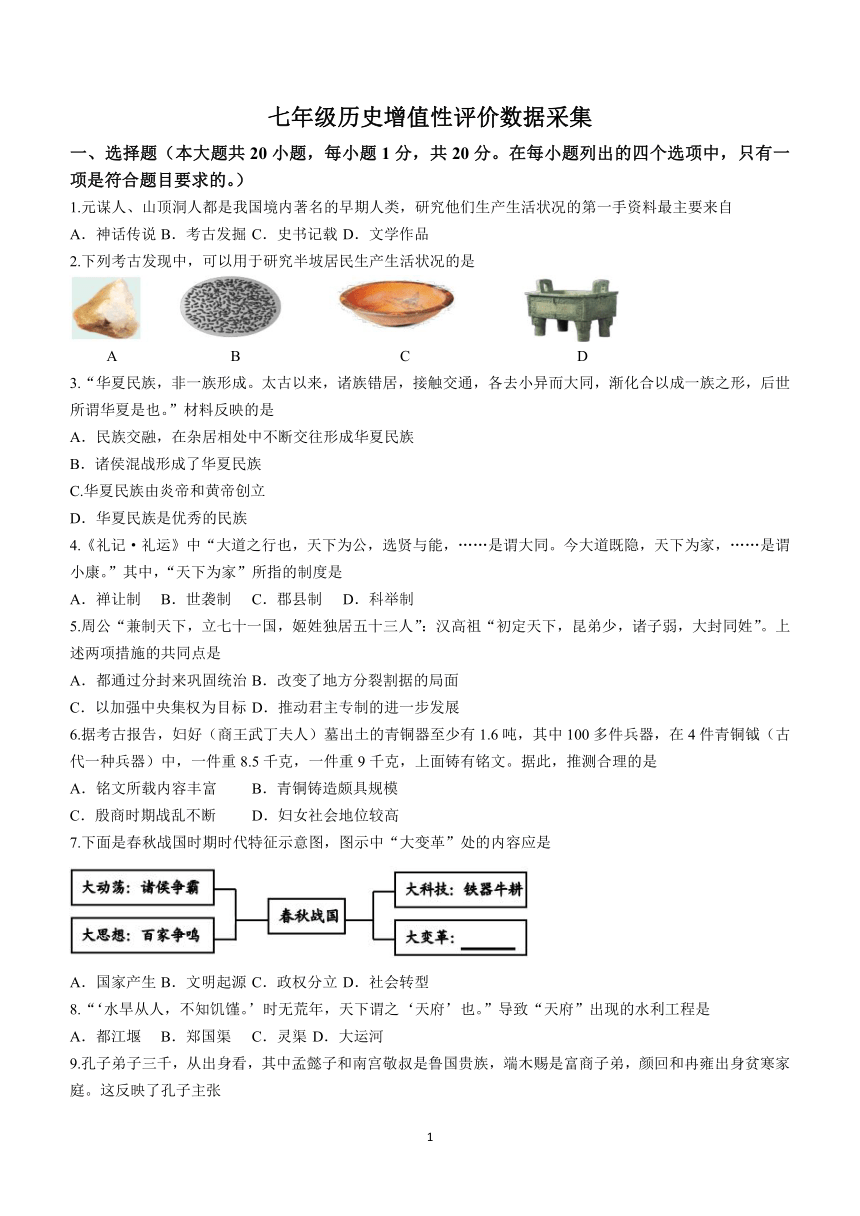

2.下列考古发现中,可以用于研究半坡居民生产生活状况的是

A B C D

3.“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓华夏是也。”材料反映的是

A.民族交融,在杂居相处中不断交往形成华夏民族

B.诸侯混战形成了华夏民族

C.华夏民族由炎帝和黄帝创立

D.华夏民族是优秀的民族

4.《礼记·礼运》中“大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。”其中,“天下为家”所指的制度是

A.禅让制 B.世袭制 C.郡县制 D.科举制

5.周公“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”:汉高祖“初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓”。上述两项措施的共同点是

A.都通过分封来巩固统治 B.改变了地方分裂割据的局面

C.以加强中央集权为目标 D.推动君主专制的进一步发展

6.据考古报告,妇好(商王武丁夫人)墓出土的青铜器至少有1.6吨,其中100多件兵器,在4件青铜钺(古代一种兵器)中,一件重8.5千克,一件重9千克,上面铸有铭文。据此,推测合理的是

A.铭文所载内容丰富 B.青铜铸造颇具规模

C.殷商时期战乱不断 D.妇女社会地位较高

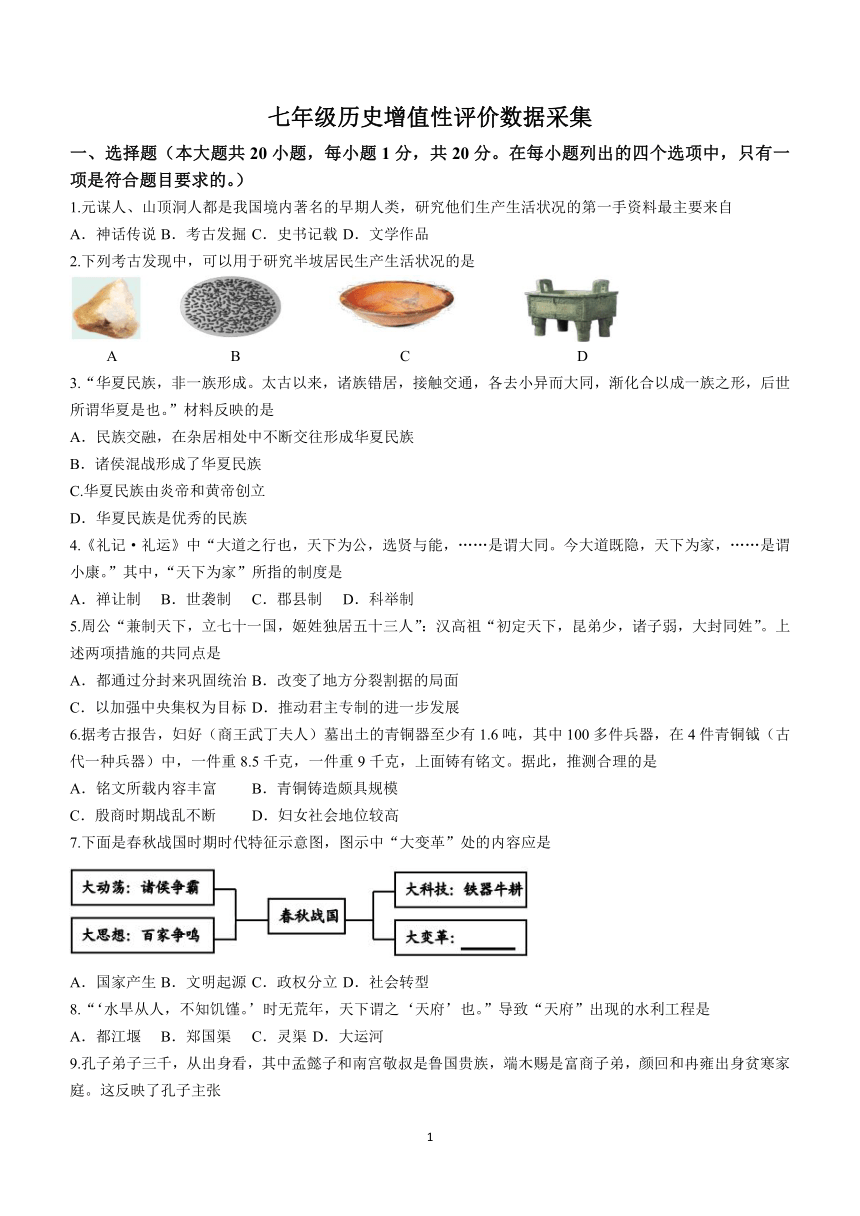

7.下面是春秋战国时期时代特征示意图,图示中“大变革”处的内容应是

A.国家产生 B.文明起源 C.政权分立 D.社会转型

8.“‘水旱从人,不知饥馑。’时无荒年,天下谓之‘天府’也。”导致“天府”出现的水利工程是

A.都江堰 B.郑国渠 C.灵渠 D.大运河

9.孔子弟子三千,从出身看,其中孟懿子和南宫敬叔是鲁国贵族,端木赐是富商子弟,颜回和冉雍出身贫寒家庭。这反映了孔子主张

A.无为而治 B.以德治国 C.有教无类 D.因材施教

10.汉字听写大赛经电视热播后,汉字的演变历史再次走进人们的视野。下列汉字字体出现的先后顺序正确的是

A.金文→小篆→甲骨文→隶书 B.金文→甲骨文→小篆→隶书

C.甲骨文→金文→隶书→小篆 D.甲骨文→金文→小篆→隶书

11.在中国象棋的棋盘中间,有一段空隙,上面写有“楚河”“汉界”字样,这是象征历史上的“楚汉之争”。这场战争的对阵双方是

A.项羽和刘邦 B.夏桀和商汤 C.秦二世和陈胜 D.商封和周武王

12.公元纪年和世纪的换算是我们要掌握的常识。秦朝建立于公元前221年,这一年属于公元前

A.2世纪前期 B.2世纪后期 C.3世纪前期 D.3世纪后期

13.曾有人形容秦朝时“赭衣塞路,囹圄成市”,意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝时期

A.社会治安混乱 B.国民素质不高 C.刑法严酷 D.民法制观念淡薄

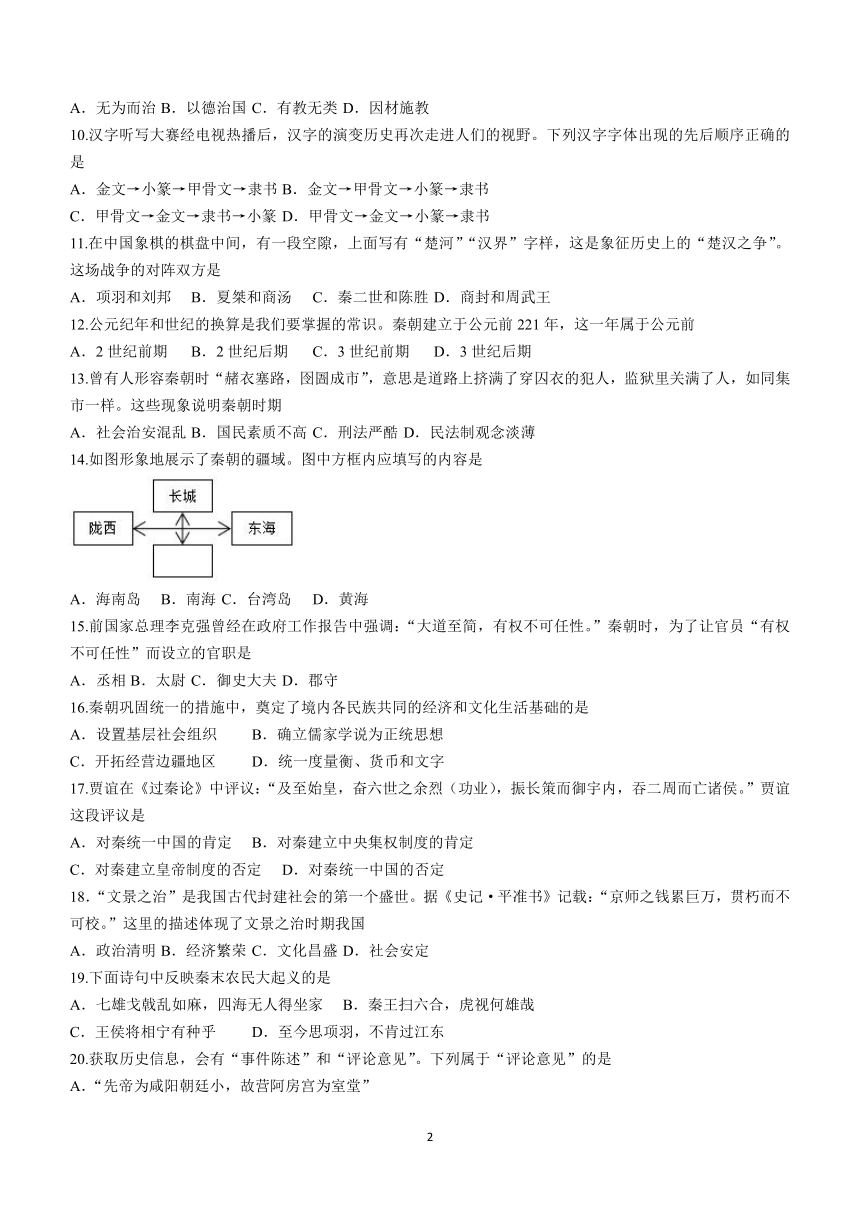

14.如图形象地展示了秦朝的疆域。图中方框内应填写的内容是

A.海南岛 B.南海 C.台湾岛 D.黄海

15.前国家总理李克强曾经在政府工作报告中强调:“大道至简,有权不可任性。”秦朝时,为了让官员“有权不可任性”而设立的官职是

A.丞相 B.太尉 C.御史大夫 D.郡守

16.秦朝巩固统一的措施中,奠定了境内各民族共同的经济和文化生活基础的是

A.设置基层社会组织 B.确立儒家学说为正统思想

C.开拓经营边疆地区 D.统一度量衡、货币和文字

17.贾谊在《过秦论》中评议:“及至始皇,奋六世之余烈(功业),振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯。”贾谊这段评议是

A.对秦统一中国的肯定 B.对秦建立中央集权制度的肯定

C.对秦建立皇帝制度的否定 D.对秦统一中国的否定

18.“文景之治”是我国古代封建社会的第一个盛世。据《史记·平准书》记载:“京师之钱累巨万,贯朽而不可校。”这里的描述体现了文景之治时期我国

A.政治清明 B.经济繁荣 C.文化昌盛 D.社会安定

19.下面诗句中反映秦末农民大起义的是

A.七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家 B.秦王扫六合,虎视何雄哉

C.王侯将相宁有种乎 D.至今思项羽,不肯过江东

20.获取历史信息,会有“事件陈述”和“评论意见”。下列属于“评论意见”的是

A.“先帝为咸阳朝廷小,故营阿房宫为室堂”

B.“秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡”

C.“一法度,衡石,丈尺,车同轨,书同文”

D.“(秦始皇)并吞战国,海内为一,功齐三代”

二、材料题(21题6分,22题6分,23题8分,24题10分。共30分)

21.(6分)阅读材料,回答问题。

图1刻有文字的甲骨 图2利簋及铭文

(1)观察图片并结合所学知识,判断该文物说的话是否正确。(请在正确选项的横线内打“√”,错误选项的横线内打“×”)(4分)

A.图一“我”出生在商周时期。______

B.图一“我”身上的文字叫甲骨文,是中国古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,全部使用了象形造字方法。______

C.图二“我们”家族中的司母戊鼎是已知中国古代最重的青铜器。______

D.图二“我们”所代表的青铜器最早出现在商周时期。______

(2)综合材料与所学,指出史料来源有哪些?(2分)

22.(6分)阅读下列材料,回答问题。

图一 战国形势图 图二 秦朝形势图

(1)依据图二写出秦朝都城设立在哪里?并结合所学,指出战国时期战争的性质。(2分)

(2)从图一到图二反映了怎样的历史发展趋势?(2分)概述这种历史发展趋势形成的原因有哪些。(2分)

23.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:春秋时代,我国由奴隶社会向封建社会转变。促成这一社会变革的物质因素,是生产力的发展。……一些随着地方经济发展逐步强大的诸侯国,积极从事霸业活动。……到了战国时期,夺权胜利的地主阶级为了巩固和扩展利益,先后开展了社会改革,掀起了变法运动。面对当时的社会大变革,人们提出不同的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料二:

时期 学派 人物或代表作品 主张

春秋时期 ① “无为而治”

儒家 核心思想是②,提出“仁者爱人”。

战国时期 ③ “兼爱”“非攻”,提倡节俭

法家 《韩非子》书影 ④

(1)根据材料一,概括“百家争鸣”局面出现的原因。(3分)

(2)请将表格①②③④处补充完整。(4分)

(3)结合所学,举例说明后世是如何践行他们的“政治主张和治国方略”的。(举一例即可)(1分)

24.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多”。孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

——司马迁《史记 商君列传》

材料二:(新法)“行五年,秦人富强”,“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”

——《史记·商君列传》

材料三:各国纷纷变法,有的成功了,也有的失败了。吴起在楚国变法,最后被反对者射死在楚王的尸体前;商君在秦国变法,最后被反对者五马分尸而死。

(1)材料一中主持变法的是谁?(1分)根据材料概括其思想主张。(2分)

(2)结合所学指出变法中促进农业生产的措施。(1分)有利于加强中央集权的措施。(1分)

(3)根据材料二并结合所学知识回答,该变法后的秦国有哪些变化?(2分)

(4)阅读材料三回答,变法者不仅遭到旧势力的重重阻挠,还付出了生命的代价。商鞅虽然殒命,但改革遗留下的成果却推动了社会进步。你认为一名改革家应具备哪些优秀品质?(至少三点,3分)

七年级历史增值性评价数据采集参考答案

一、选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C A B A B D A C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A D C B C D A B C D

二、材料题(21题6分,22题6分,23题8分,24题10分,共30分。)

21、共6分【答案】

(1)A.√ B.× C.√ D.×(4分)

(2)文献史料、实物史料、口述史料和跨学科研究与比较研究。(任答两点)(2分)

22、共6分【答案】

(1)咸阳;兼并战争。(2分)

(2)趋势:国家由分裂到统一(2分)

原因:①各诸侯国人民希望结束战乱;②战国时期经济的发展;③商鞅变法为秦国统一全国奠定了基础;④秦王赢政招募各国人才,积极策划统一大计。(每点1分,答出任意两点即可,2分)

23、共8分【答案】

(1)社会生产力的进步;诸侯争霸;变法改革。(3分)

(2)①道家;②仁;③墨家;④依法治国,建立中央集权专制统治。(4分)

(3)举例:秦始皇建立中央集权制度,践行法家思想。(或:汉初实行“休养生息”政策,践行道家思想)(1分)

24、共10分【答案】

(1)商鞅;(1分)主张:治理国家不必一定仿效古法,改革要因时因势而变。(2分)

(2)措施:鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役(1分);加强中央集权措施:确立县制,由国君直接派官吏治理。(1分)

(3)变化:商鞅变法使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力;社会井然有序,经济发展,一跃成为最强盛的诸侯国。(2分)

(4)优秀品质:敢为人先的进取精神;破旧立新的创新精神;高度的社会责任感;坚忍不拔的毅力;敢于坚持真理的信念;改革必胜的信心(置之死地而后生、破釜沉舟的信心);公而忘私的奉献精神;舍生取义的牺牲精神等。(任意3点,3分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.元谋人、山顶洞人都是我国境内著名的早期人类,研究他们生产生活状况的第一手资料最主要来自

A.神话传说 B.考古发掘 C.史书记载 D.文学作品

2.下列考古发现中,可以用于研究半坡居民生产生活状况的是

A B C D

3.“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓华夏是也。”材料反映的是

A.民族交融,在杂居相处中不断交往形成华夏民族

B.诸侯混战形成了华夏民族

C.华夏民族由炎帝和黄帝创立

D.华夏民族是优秀的民族

4.《礼记·礼运》中“大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。”其中,“天下为家”所指的制度是

A.禅让制 B.世袭制 C.郡县制 D.科举制

5.周公“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”:汉高祖“初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓”。上述两项措施的共同点是

A.都通过分封来巩固统治 B.改变了地方分裂割据的局面

C.以加强中央集权为目标 D.推动君主专制的进一步发展

6.据考古报告,妇好(商王武丁夫人)墓出土的青铜器至少有1.6吨,其中100多件兵器,在4件青铜钺(古代一种兵器)中,一件重8.5千克,一件重9千克,上面铸有铭文。据此,推测合理的是

A.铭文所载内容丰富 B.青铜铸造颇具规模

C.殷商时期战乱不断 D.妇女社会地位较高

7.下面是春秋战国时期时代特征示意图,图示中“大变革”处的内容应是

A.国家产生 B.文明起源 C.政权分立 D.社会转型

8.“‘水旱从人,不知饥馑。’时无荒年,天下谓之‘天府’也。”导致“天府”出现的水利工程是

A.都江堰 B.郑国渠 C.灵渠 D.大运河

9.孔子弟子三千,从出身看,其中孟懿子和南宫敬叔是鲁国贵族,端木赐是富商子弟,颜回和冉雍出身贫寒家庭。这反映了孔子主张

A.无为而治 B.以德治国 C.有教无类 D.因材施教

10.汉字听写大赛经电视热播后,汉字的演变历史再次走进人们的视野。下列汉字字体出现的先后顺序正确的是

A.金文→小篆→甲骨文→隶书 B.金文→甲骨文→小篆→隶书

C.甲骨文→金文→隶书→小篆 D.甲骨文→金文→小篆→隶书

11.在中国象棋的棋盘中间,有一段空隙,上面写有“楚河”“汉界”字样,这是象征历史上的“楚汉之争”。这场战争的对阵双方是

A.项羽和刘邦 B.夏桀和商汤 C.秦二世和陈胜 D.商封和周武王

12.公元纪年和世纪的换算是我们要掌握的常识。秦朝建立于公元前221年,这一年属于公元前

A.2世纪前期 B.2世纪后期 C.3世纪前期 D.3世纪后期

13.曾有人形容秦朝时“赭衣塞路,囹圄成市”,意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝时期

A.社会治安混乱 B.国民素质不高 C.刑法严酷 D.民法制观念淡薄

14.如图形象地展示了秦朝的疆域。图中方框内应填写的内容是

A.海南岛 B.南海 C.台湾岛 D.黄海

15.前国家总理李克强曾经在政府工作报告中强调:“大道至简,有权不可任性。”秦朝时,为了让官员“有权不可任性”而设立的官职是

A.丞相 B.太尉 C.御史大夫 D.郡守

16.秦朝巩固统一的措施中,奠定了境内各民族共同的经济和文化生活基础的是

A.设置基层社会组织 B.确立儒家学说为正统思想

C.开拓经营边疆地区 D.统一度量衡、货币和文字

17.贾谊在《过秦论》中评议:“及至始皇,奋六世之余烈(功业),振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯。”贾谊这段评议是

A.对秦统一中国的肯定 B.对秦建立中央集权制度的肯定

C.对秦建立皇帝制度的否定 D.对秦统一中国的否定

18.“文景之治”是我国古代封建社会的第一个盛世。据《史记·平准书》记载:“京师之钱累巨万,贯朽而不可校。”这里的描述体现了文景之治时期我国

A.政治清明 B.经济繁荣 C.文化昌盛 D.社会安定

19.下面诗句中反映秦末农民大起义的是

A.七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家 B.秦王扫六合,虎视何雄哉

C.王侯将相宁有种乎 D.至今思项羽,不肯过江东

20.获取历史信息,会有“事件陈述”和“评论意见”。下列属于“评论意见”的是

A.“先帝为咸阳朝廷小,故营阿房宫为室堂”

B.“秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡”

C.“一法度,衡石,丈尺,车同轨,书同文”

D.“(秦始皇)并吞战国,海内为一,功齐三代”

二、材料题(21题6分,22题6分,23题8分,24题10分。共30分)

21.(6分)阅读材料,回答问题。

图1刻有文字的甲骨 图2利簋及铭文

(1)观察图片并结合所学知识,判断该文物说的话是否正确。(请在正确选项的横线内打“√”,错误选项的横线内打“×”)(4分)

A.图一“我”出生在商周时期。______

B.图一“我”身上的文字叫甲骨文,是中国古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,全部使用了象形造字方法。______

C.图二“我们”家族中的司母戊鼎是已知中国古代最重的青铜器。______

D.图二“我们”所代表的青铜器最早出现在商周时期。______

(2)综合材料与所学,指出史料来源有哪些?(2分)

22.(6分)阅读下列材料,回答问题。

图一 战国形势图 图二 秦朝形势图

(1)依据图二写出秦朝都城设立在哪里?并结合所学,指出战国时期战争的性质。(2分)

(2)从图一到图二反映了怎样的历史发展趋势?(2分)概述这种历史发展趋势形成的原因有哪些。(2分)

23.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:春秋时代,我国由奴隶社会向封建社会转变。促成这一社会变革的物质因素,是生产力的发展。……一些随着地方经济发展逐步强大的诸侯国,积极从事霸业活动。……到了战国时期,夺权胜利的地主阶级为了巩固和扩展利益,先后开展了社会改革,掀起了变法运动。面对当时的社会大变革,人们提出不同的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料二:

时期 学派 人物或代表作品 主张

春秋时期 ① “无为而治”

儒家 核心思想是②,提出“仁者爱人”。

战国时期 ③ “兼爱”“非攻”,提倡节俭

法家 《韩非子》书影 ④

(1)根据材料一,概括“百家争鸣”局面出现的原因。(3分)

(2)请将表格①②③④处补充完整。(4分)

(3)结合所学,举例说明后世是如何践行他们的“政治主张和治国方略”的。(举一例即可)(1分)

24.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多”。孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

——司马迁《史记 商君列传》

材料二:(新法)“行五年,秦人富强”,“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”

——《史记·商君列传》

材料三:各国纷纷变法,有的成功了,也有的失败了。吴起在楚国变法,最后被反对者射死在楚王的尸体前;商君在秦国变法,最后被反对者五马分尸而死。

(1)材料一中主持变法的是谁?(1分)根据材料概括其思想主张。(2分)

(2)结合所学指出变法中促进农业生产的措施。(1分)有利于加强中央集权的措施。(1分)

(3)根据材料二并结合所学知识回答,该变法后的秦国有哪些变化?(2分)

(4)阅读材料三回答,变法者不仅遭到旧势力的重重阻挠,还付出了生命的代价。商鞅虽然殒命,但改革遗留下的成果却推动了社会进步。你认为一名改革家应具备哪些优秀品质?(至少三点,3分)

七年级历史增值性评价数据采集参考答案

一、选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C A B A B D A C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A D C B C D A B C D

二、材料题(21题6分,22题6分,23题8分,24题10分,共30分。)

21、共6分【答案】

(1)A.√ B.× C.√ D.×(4分)

(2)文献史料、实物史料、口述史料和跨学科研究与比较研究。(任答两点)(2分)

22、共6分【答案】

(1)咸阳;兼并战争。(2分)

(2)趋势:国家由分裂到统一(2分)

原因:①各诸侯国人民希望结束战乱;②战国时期经济的发展;③商鞅变法为秦国统一全国奠定了基础;④秦王赢政招募各国人才,积极策划统一大计。(每点1分,答出任意两点即可,2分)

23、共8分【答案】

(1)社会生产力的进步;诸侯争霸;变法改革。(3分)

(2)①道家;②仁;③墨家;④依法治国,建立中央集权专制统治。(4分)

(3)举例:秦始皇建立中央集权制度,践行法家思想。(或:汉初实行“休养生息”政策,践行道家思想)(1分)

24、共10分【答案】

(1)商鞅;(1分)主张:治理国家不必一定仿效古法,改革要因时因势而变。(2分)

(2)措施:鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役(1分);加强中央集权措施:确立县制,由国君直接派官吏治理。(1分)

(3)变化:商鞅变法使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力;社会井然有序,经济发展,一跃成为最强盛的诸侯国。(2分)

(4)优秀品质:敢为人先的进取精神;破旧立新的创新精神;高度的社会责任感;坚忍不拔的毅力;敢于坚持真理的信念;改革必胜的信心(置之死地而后生、破釜沉舟的信心);公而忘私的奉献精神;舍生取义的牺牲精神等。(任意3点,3分)

同课章节目录