四川省德阳市外国语学校2023-2024学年高二下学期3月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省德阳市外国语学校2023-2024学年高二下学期3月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 119.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-09 18:52:53 | ||

图片预览

文档简介

2024年春期德阳外国语学校高2022级3月月考

语文试题

(考试时间:150分钟,满分150分)

注意事项:

1.答题前填好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

①中华文明从一开始就具有以人为本的精神,是一种以人本主义为基石的人类文明。中华民族是世界上最早认识到人类自身的创造力量的民族。西方人把崇拜的目光对着天庭,中华的先民却对自身的力量充满了自信心。在中国古代的神话体系中,女娲补天、后羿射日、大禹治水等神话传说其实都是人间英雄和氏族首领的英雄事迹的文学表述。女娲等人的神格其实就是崇高伟大人格的升华,他们与希腊神话中那些高居天庭俯视人间有时还任意惩罚人类的诸神是完全不同的。在经过后人加工的中国上古神话中,神话的因素与历史的因素以传说的方式奇妙地结合起来了。神话人物主要不是作为人类的异己力量出现,而是人类自身力量的凝聚和升华。神话人物的主要活动场所是人间,他们的主要事迹是除害安民、发明创造,实即人类早期生产活动的艺术夸张。请看孟子对大禹治水事迹的叙述:“当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下……禹疏九河,瀹济漯而注诸海,决汝汉,排淮泗而注之江,然后中国可得而食也。当是时也,禹八年于外,三过其门而不入。”这分明是一位人间领袖的英雄事迹,哪里有丝毫的神话色彩 有人说这是儒家对传说进行信史化的结果,但儒家的思想正是中华先民的集体观念的理论表述,这仍然证明着中华传统文化的人本精神。

②在中华文化中,人不是匍匐在诸神脚下的可怜虫,更不是生来就负有“原罪”的天国弃儿,相反,人是宇宙万物的中心,是衡量万物价值的尺度,人的道德准则并非来自神的诫命,而是源于人的本性。人的智慧也并非来自神的启示,而是源于人的内心。先民的这种思维定势为中华文化打下了深刻的民族烙印,那就是以人为本的精神。先秦的诸子百家虽然议论蜂起,势若水火,但都以人为思考的主要对象。他们的智慧都是人生智慧,他们关怀的对象都是人生现实。由此导致的结果是:当其他民族对宙斯、耶和华、安拉的至高权威顶礼膜拜时,中华的先民却把人间的圣贤当作崇敬、仿效的对象;当其他民族把人生的最高目标设定为进入天国以求永生时,中华的先民却以“立德、立功、立言”等生前的建树以实现生命的不朽;当其他民族从宗教感情中获取灵魂的净化剂或愉悦感时,中华的先民却从日常人伦中追求仁爱心和幸福感。孔子为了实现其政治理想,栖栖惶惶,席不暇暖。在政治活动彻底失败后,又以韦编三绝的精神从事学术教育工作,真正做到了“发愤忘食,乐而忘忧,不知老之将至”,正是这种积极有为的人生态度使他对生命感到充实、自信,从而在对真与善的追求中实现了审美的愉悦感,这就是为后儒叹慕不已的“孔颜乐处”。与儒家相反,庄子则从另一个方面实现了人生的价值。庄子是以浪漫的态度对待人生的,对自然界的生命现象抱着珍贵爱惜的态度。他所追求的是超越现实环境的精神自由,是保持人类自然本性的个体生命的尊严。

③正因如此,中国古代的文学艺术从一开始就是产生于人间,是由人类自身的力量来创造的。《山海经·大荒西经》载:“夏后开上三嫔于天,得《九辩》《九歌》以下。”在中国古代神话中,这大概是惟一的关于诗歌降自天庭的记载。屈原《离骚》云:“启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。”郝懿行疏云:“开即启也,汉人避讳所改。”可见这是指真实的历史人物启。对于屈赋中所写启与《九辩》《九歌》之事,后代注家聚讼纷纭,总的趋势是神话色彩越来越淡薄,至朱熹遂认定《九辩》实乃“舜禹之乐”,并非降自天庭。朱熹的解释不一定符合事实,但这却代表古人的普遍看法,即不相信《山海经》的悠谬之说,而宁可相信一种符合理性的信史化说法。

④在中华文明史的初期产生的艺术品虽然也有以祭祀鬼神为用途的,但是最常见的还是与先民的现实生活息息相关,例如仰韶文化的大量彩陶器具上所绘的鱼鸟图案,无论是意味着图腾崇拜、生殖崇拜还是祈祷狩猎有获,都反映着人们在实际生活中的诉求。最早的古代歌谣也都是人间的产物,都是直接与先民的实际生活密切相关的。对于古代艺术的这种性质,先民们有着清醒的认识。《吕氏春秋·仲夏纪》云:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阕:一曰载民,二曰玄鸟,三曰遂草木,四曰奋五谷,五曰敬天常,六曰建帝功,七曰依地德,八曰总禽兽之极。”这里记录的是上古时代歌、乐、舞融为一体的综合艺术表演,它所再现的内容显然正是当时的生产活动和社会生活。

⑤只要对中国古代艺术进行历时性的考察,就可以清晰地看出人本精神越来越成为占压倒优势的价值取向。例如商周两代的青铜器上的纹饰,从早期的神秘诡异的饕餮图案逐渐转变为后期的圆润柔和的几何纹饰;又如汉唐两代都很发达的墓葬壁画,前者常见伏羲、女娲蛇躯交尾之类的神话题材,后者却以宴饮、耕牧等人间生活为主要内容;又如诗歌中的神仙主题,从秦代博士所作《仙真人诗》到汉末曹操所作《精列》等游仙诗,神话色彩越变越淡,及至晋代郭璞的《游仙诗》,竟被钟嵘评为“乃是坎壤咏怀,非列仙之趣也”。东汉王充高举反对“虚妄”而提倡“真美”的理论旗帜,固然是针对甚嚣尘上的谶纬神学的行为,但何尝不是文学艺术中人本精神愈益强化的一种反映。

⑥从整体而言,人本精神是中国文学艺术的最高准则。以诗歌为例,从先秦以来,人们强调诗歌源于人间的生活,是人们喜怒哀乐的自然表现。正是在这种文化土壤中,“诗言志”成为中国诗歌的开山纲领。“诗言志”首见于《尚书·尧典》,它不一定真是产生于尧舜时代,但肯定在先秦时代就已深入人心,绝非仅为儒家学派独自信奉。对于“诗言志”的释义,历来多有歧解,但其基本的内涵是很明确的。孔颖达云:“在己为情,情动为志,情志一也。”后人或以为这是孔氏对“诗言志”说和魏晋时产生的“诗缘情”说的弥缝折衷之言,其实先秦时“志”即包含“情”在内,孔氏之语符合先秦实际情况。总之,在中华先民看来,诗歌完全是抒写人类内心世界的一种文化形态,人本精神就是中华诗国的核心精神。

(摘编自莫砺锋《中国古代文学艺术的人本精神》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.与希腊神话中那些高居天庭俯视人间的诸神不同,经过后人加工的中国上古神话人物的主要活动场所是人间,从他们的主要事迹看,更像是人类早期生产活动的艺术夸张。

B.保持人类自然本性的个体生命尊严是人本精神的体现,正如庄子怀抱珍贵爱惜的态度关照自然生命,从而在对现实真与善的追求中实现审美的愉悦感。

C.比起《山海经》的悠谬之说,中国古人宁可相信一种符合理性的信史化说法,所以虽然朱熹对《九辩》的解释不符合事实,但因其代表古人的普遍心理而得到认同。

D.《尚书·尧典》提出的“诗言志”被公认为中国诗歌的开山纲领,正是在这种思想指导下,早在先秦人们就强调诗歌源于人间的生活,是人们喜怒哀乐的自然表现。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.中华文化以人为本的精神来源于先民的思维定势,即人是宇宙万物的中心,人的道德标准和智慧源于人的本性和内心,而非神的诫命和启示。

B.屈原不认同《山海经·大荒西经》“夏后开上三嫔于天,得《九辩》《九歌》以下”的观点,根本原因在于他将两部作品作者认定为启,而非夏后开。

C.先民们对古代艺术的人本性质有着清醒的认识,在中华文明史的初期产生的艺术品虽然也有以祭祀鬼神为用途的,但是最常见的还是与先民的现实生活息息相关。

D.从钟嵘评晋代郭璞的《游仙诗》“乃是坎壤咏怀,非列仙之趣也”,可见其对魏晋诗歌“人本精神越来越占压倒优势”这一价值取向的体现。

3.以下选项,最不适合作为论据来支撑第②段人本观念的观点的一项是( )(3分)

A.惟天地,万物父母。惟人,万物之灵。(《尚书·泰誓上》)

B.人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。(《尚书·大禹谟》)

C.故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。(《老子》)

D.故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。(《礼记·礼运》)

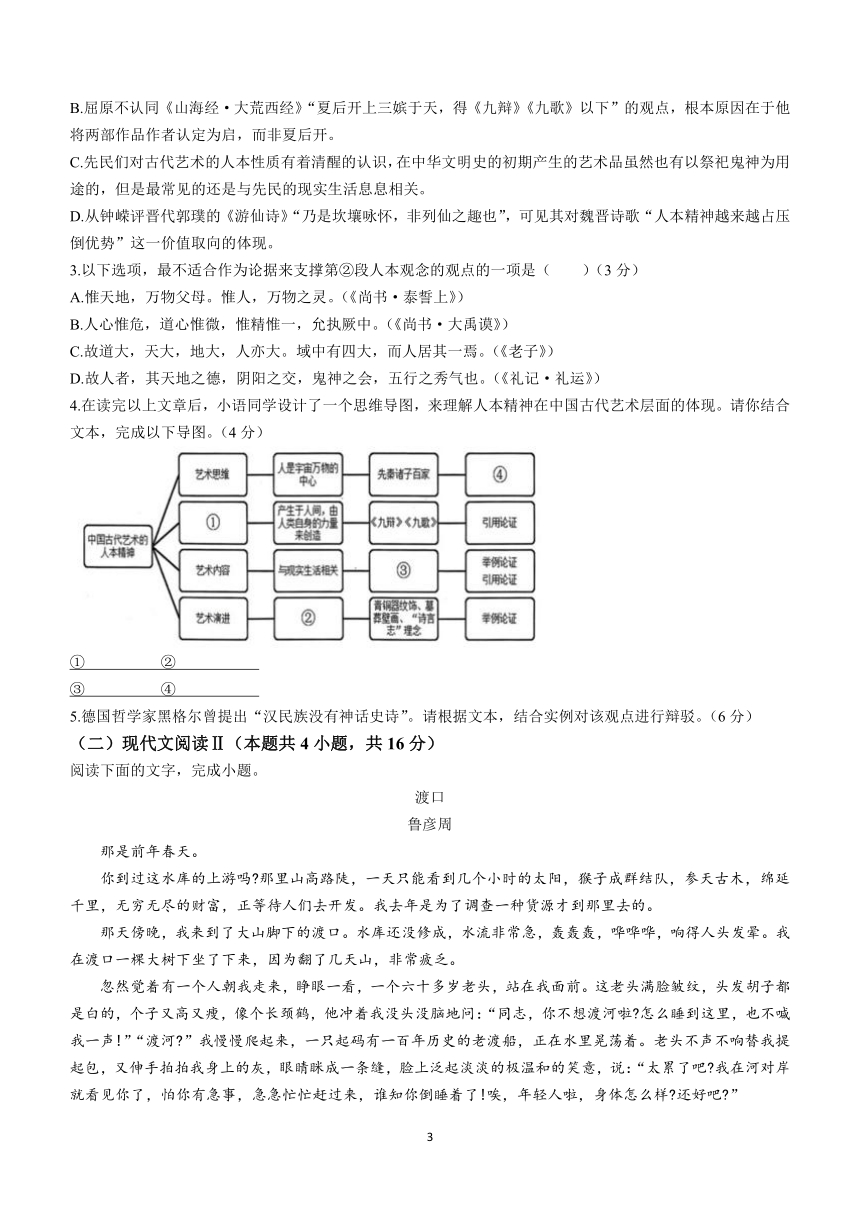

4.在读完以上文章后,小语同学设计了一个思维导图,来理解人本精神在中国古代艺术层面的体现。请你结合文本,完成以下导图。(4分)

① ②

③ ④

5.德国哲学家黑格尔曾提出“汉民族没有神话史诗”。请根据文本,结合实例对该观点进行辩驳。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,共16分)

阅读下面的文字,完成小题。

渡口

鲁彦周

那是前年春天。

你到过这水库的上游吗 那里山高路陡,一天只能看到几个小时的太阳,猴子成群结队,参天古木,绵延千里,无穷无尽的财富,正等待人们去开发。我去年是为了调查一种货源才到那里去的。

那天傍晚,我来到了大山脚下的渡口。水库还没修成,水流非常急,轰轰轰,哗哗哗,响得人头发晕。我在渡口一棵大树下坐了下来,因为翻了几天山,非常疲乏。

忽然觉着有一个人朝我走来,睁眼一看,一个六十多岁老头,站在我面前。这老头满脸皱纹,头发胡子都是白的,个子又高又瘦,像个长颈鹤,他冲着我没头没脑地问:“同志,你不想渡河啦 怎么睡到这里,也不喊我一声!”“渡河 ”我慢慢爬起来,一只起码有一百年历史的老渡船,正在水里晃荡着。老头不声不响替我提起包,又伸手拍拍我身上的灰,眼睛眯成一条缝,脸上泛起淡淡的极温和的笑意,说:“太累了吧 我在河对岸就看见你了,怕你有急事,急急忙忙赶过来,谁知你倒睡着了!唉,年轻人啦,身体怎么样 还好吧 ”

我和老头上了船,他荡起了桨,不时用眼睛盯着我,似乎想打听什么,可是我阴沉着脸,把他的话头拦住了。我注视着河面,河面上不断涌起浪花,哗啦啦,河底下全是狰狞可怕的怪石头,跟水顽强地搏斗着,至于一些黑色的水草,早被冲得乱摆乱动,直不起腰来。太阳早已不见了,天空碧蓝,金色的阳光在山峰顶上闪动,水声和竹林里的风声喧哗竞赛地响着!

“同志……”老头喊我,可在这同时,我却该死地冒出一句话来,我说:“真倒霉,跑到这个鬼地方,才四点钟就看不见太阳,唉!”一口气才叹完,只见老头的手微微抖了一下,笑容不见了,脸色阴暗下来。我不知道老头脸色为什么变得这样快,还在嘟嘟哝哝抱怨,最后我说:“这回回去,得要求调动工作了,同志们多得很,干么非要我干这个!”

老头再不说话了,我也抑郁地望着对岸。很快船就靠岸了,我跳下了船,回头看看老头,他正低着头,用湿布仔细抹着船沿,虽然它并没有半点灰尘。

我在对岸合作社设立的小客店坐下来,一个中年妇女问我吃些什么。在等菜的当儿,两边路上来了十几个年轻人,背着背包,穿着草鞋,连衣服都是破的。他们有男有女,嘻嘻哈哈,快乐得像群麻雀,有个扎辫子的姑娘,边走边吹口琴。

客店里的中年妇女见他们来了,放下炒菜勺子跑了出去,抹船的老头也直起腰来。

“杜老爷爷,你好呀!”吹口琴的姑娘清脆地喊。

“你们好,工作完成啦 ”

“快啦,老爷爷!”

客店里那位妇女满面笑容地走回来,她对我说:“你看这些勘察队的年轻人,山风把他们吹得比铁还硬!咳,不容易呀,才来时,都是白面书生和娇嫩的小姐哩。”

不知究竟是什么缘故,当我疲乏地躺在铺上时,杜老头的形象总在我眼前。店里妇女说杜老头祖居渡口,父亲是摆渡的。他成年的时候,赌咒也不干摆渡的活,任父母怎么说,他也不干,他坚决要到山外去;谁知这时候他家里忽然来了一个人,这人是干什么的,别人不清楚。不久,这人和杜老头交上了朋友,杜老头不闹着要走了,他忘记了自己赌的咒,干起摆渡的活。别人问他为什么,他不说,问急了,便笑笑说:“山和水都要我干,我怎能不干 ”说得叫人莫名其妙。

后来山里闹起革命,他不声不响地摆渡;红军走了,日本人来了,他还是不声不响地摆渡。不久,他的大儿子——游击队的一个分队长给反动派杀害了;小儿子,一个勇敢的游击队员在山里牺牲了;他的老伴给反动派逮去了,临死还喊:“共产党万岁!”

老头身边只剩下一个女儿,他老了,头发白了,人瘦了,他离开了渡口躲到山里,可是每天夜里,人们还能看到他悄悄地走回来,悄悄跳上船,迎接或是送走我们的同志。

直到解放后,大家才晓得他是个二十多年的老交通员,二十多年的老党员。他到过北京、合肥,县里给他盖了休养的地方,可他又回到渡口,摆起渡来,这回不是不声不响,而是大声大响大笑大唱了!

大家又问他为什么,他的回答又是怪得很。他说,我这渡船将来是一个见证人,我还能不陪它到底 等它进了博物馆,我还要做讲解员陪着它……

这便是那中年妇女跟我说的情况,至于杜老头到底有什么心事,她不知道。她跟我谈完,忙自己的事去了。我想睡,可是一点睡意也没有,我披上衣,爬起来,走到外面。

不知什么时候月亮已经爬到顶中了,山峰、竹林、河面,都被一层蒙蒙胧胧的薄雾笼罩着,天空没有一片云,黑郁郁的山影把星星衬托得更亮。我从这里向南边看过去,南边的最高峰上亮着无数灯光,闪闪烁烁,像是镶在山顶上的一个宝石珠冠。灯光下篝火隐约,忽明忽暗,那里好像人很多,不时有爆炸声响起。再看看东北两面群山,原来以为是荒无人迹的地方一下子变成了神话世界,数不清的灯火像珍珠一样挂在林间!我仿佛听见人们在欢笑,看见建设者们的红黑的面孔。

“山里的建设开始了!”我心里想。这时河上来了一个船队,竹筏上点点灯火,许多人正在和水流搏斗着,招呼声、喊声使幽静的渡口喧哗起来了。

1959年

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.“财富”“开发”等词语暗含对山里美好未来的期待,这交代了小说时代背景,也成为“我”进山的背景。

B.面对主动热情帮助自己的杜老头,因为“我”始终阴沉着脸,这让杜老头很失望,于是以沉默不语表明态度。

C.杜老头说“山和水都要我干,我怎能不干”,从中看出他决心参加革命事业,用自己的行动守卫一方山水。

D.杜老头及其家人为了革命事业而殒身不恤的事实,说明了中国革命的胜利离不开许许多多普通民众的支持。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说在描写人物形象时富有暗示性,如杜老头出场时的肖像描写的文字就暗示了杜老头的革命精神。

B.小说借客店妇女之口道出勘察队年轻人的变化,虽是寥寥数语,却展现了新中国早期建设者的风采,富有浪漫气息。

C.小说反复写到杜老头解放前摆渡时的“不声不响”,凸显他的谨慎与坚毅,也与解放后的“大声大响”形成了对比。

D.小说中杜老头将老渡船比作历史见证人,虽然渡船会随着时代发展失去摆渡的作用,但是仍然具有积极的教育意义。

8.小说对“我”眼中的景物进行描写,有什么样的作用 (4分)

9.小说采用故事套故事的形式展开,这样叙述有怎样的效果 请简要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(30分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,21分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

扬雄字子云,蜀郡成都人也。雄少而好学,不为章句,训诂通而已,博览无所不见。为人简易佚荡,口吃不能剧谈,默而好深湛之思,清静亡为,少耆欲。不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱,不修廉隅以徼名当世。自有下度:非圣哲之书不好也;非其意,虽富贵不事也。顾尝好辞赋。

先是时,蜀有司马相如,作赋甚弘丽温雅,雄心壮之,每作赋,常拟之以为式。又怪屈原文过相如,至不容,作《离骚》,自投江而死,悲其文,读之未尝不流涕也。以为君子得时则大行,不得时则龙蛇,遇不遇命也,何必湛身哉!乃作书,自岷山投诸江流以吊屈原。

孝成帝时,客有荐雄文似相如者,从上羽猎,游观侈靡,穷妙极丽,以为尚泰奢丽夸诩,非尧、舜、成汤、文王三驱之意也。故聊因《校猎赋》以风。哀帝时,丁、傅、董贤用事,诸附离之者或起家至二千石。时,雄方草《太玄》,有以自守,泊如也。

雄见诸子各以其知舛驰,大氏诋譬圣人。虽小辩,终破大道而或众,使溺于所闻而不自知其非也。及太史公记六国,历楚、汉,讫麟止,不与圣人同,是非颇谬于经。故人时有问雄者,常用法应之,撰以为十三卷,象《论语》,号曰《法言》。

雄以病免,复召为大夫。家素贫,耆酒,人希至其门。刘歆亦尝观之,谓雄曰:“空自苦!今学者有禄利,然向不能明《易》,又如《玄》何﹖吾恐后人用覆酱瓿也。”雄笑而不应。年七十一,天凤五年卒。

时,大司空王邑谓桓谭曰:“子常称扬雄书,岂能伶于后世乎 ”谭曰:“必传,扬子之书文义至深而论不诡于圣人若使遭遇时君更阅贤知为所称善则必度越诸子矣。”

(选自《汉书·列传·卷八十七上下·扬雄》,有删改)

材料二:

问君西游何时还 ﹖畏途巉岩不可攀。但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砅崖转石万壑雷。其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!

(选自《蜀道难》)

10.下列对文中波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.扬子之书文义至深/而论不诡于圣人/若使遭遇时君/更阅贤知/为所称善/则必度越诸于矣

B.扬子之书文义至深/而论不诡于圣人/若使遭遇/时君更阅/贤知为所称善/则必度越诸子矣

C.扬子之书/文义至深而论/不诡于圣人/若使遭遇时君/更阅贤知/为所称善/则必度越诸子矣

D.扬子之书/文义至深而论/不诡于圣人/若使遭遇/时君更阅/贤知为所称善/则必度越诸子矣

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.赋,是我国古代的一种文体,起于战国,盛于两汉,讲究文采,韵律,多采用铺陈叙事的手法,兼具诗歌和散文的性质。

B.三驱,古代王者田猎之制。谓君王田猎时须让开一面,三面驱赶,以示好生之德。也指一年以春、秋、冬三次出猎为度。

C.法言,为扬雄模仿诸子百家而作。“法”有准则和使物平直的意思,“法言”就是作为准则而对事情的是非给以评判之言。

D.大夫,古代职官的级名。西周以后先秦诸侯国中,在国君之下有卿、大夫、士三级。后来大夫成为一般任官职者的称呼。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.扬雄勤学好思,好古乐道。扬雄小时候博览群书,喜欢深沉的思考,喜好辞赋,不读非圣贤之书。后来,仿照经典进行创作。

B.扬雄积极入世,心系社稷。他跟随成帝游猎,认为排场过于奢侈,不是古代明君的射猎之道,并创作了《校猎赋》进行讽谏。

C.扬雄淡泊宁静,不为利禄。丁明、傅晏等人专权,那些趋附于他们的人,有的官至二千石,但他却起草《太玄》,用以自守。

D.扬雄作品问世,声名远扬。《太玄》《法言》等作品相继问世,虽然深奥难懂,时人仍然十分推崇,并且相信其能流传于后世。

13.把文中划横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱,不修廉隅以徼名当世。

(2)飞湍瀑流争喧,冰崖转石万壑雷

14.扬雄对屈原持什么样的态度 表现出他怎样的处世态度 (4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

园中归戏作①

陆游

醉里来寻涧上花,已飘残雪散余霞。曲生②也解欺人老,风伯无端妒物华。

不恨童心伴蜂蝶,但愁病眼厌风沙。归来隐几东窗下,一卷黄庭③送日斜。

【注】①此诗写于淳熙十四年(1187年)春,诗人时年63岁,在严州任上。②曲生:酒的别称。③黄庭:指《黄庭经》,道教的经典著作。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.首联次句看似写雪飘霞散的自然环境,实则是表明涧上花凋残的景象。

B.颔联中“欺”和“妒”运用了拟人手法,风“妒”物华暗示出花凋残的原因。

C.颈联指出诗人是与儿童一起出行寻花,看到有蜂蝶相伴,感到不遗憾。

D.尾联写诗人游园归家后,伴着夕阳,在东窗下几案边阅读《黄庭经》。

16.有人说,此诗虽题为“戏作”,从内容上看却反映了希望与现实的矛盾。请简要分析。(6分)

三、名篇名句默写(6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

①屈原在《离骚》中以饱蘸激情的笔墨,发出长声叹息,哀叹人民生活多灾多难的两句诗是“_______________,________________”。

②古诗词中很多以“自”“空”营造意境氛围的,如杜甫《蜀相》中的“_______________,________________”诗人将自己的主观情意渗进了客观景物之中,使景中生意。

③运用典故可以使文章达到辞近旨远的效果,《蜀道难》中“_______________,________________”两句引用了“五丁开山”的神话传说,渲染了神秘色彩,引人入胜。

四、语言文字运用(19分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,9分)

阅读下面一段文字,完成下列小题。

资料显示,骆驼城是我国保存最好的汉、凉、唐代古城之一,也是我国丝绸之路上的名城和西域重镇。____这座城,霍去病曾来过;这片大漠,也曾是李白、杜甫、高适等大唐诗人向往的英雄舞台。如今,骆驼城孤零零地矗立在荒野之中,落寞而沧桑,我顺着城墙,一路走过城门、角墩、马面、瓮城。黄土夯筑的城墙早已斑驳,许多地方业已坍圯,曾经的摩肩接踵早已经留在了记忆中,眼下,晚风呼啸,帐篷摇曳,四野看不到一个行人。骆驼城后期的历史( ),却如同一出走马换将的大戏。盛极一时的骆驼城走向了衰落。伴随着骆驼城的( ),古城周围也逐渐被沙漠侵蚀。从骆驼山再往北,穿过大片的丘陵,便是巴丹吉林沙漠了,一直( )到合黎山。

18.依次填入文中括号内的词语,最恰当的一组是( )(3分)

A.语焉不详 湮没 漫延

B.语焉不详 淹没 漫延

C.模棱两可 淹没 蔓延

D.模棱两可 湮没 蔓延

19.下列填入文中画线处的句子,最恰当的一项是( )(3分)

A.多少次兵临城下,多少次命悬一线,多少次征战杀伐,多少次化险为夷,骆驼城固若金汤。

B.多少次命恐一线,多少次兵临城下,多少次征战杀伐,多少次化险为夷,骆驼城固若金汤。

C.多少次征战杀伐,多少次化险为夷,多少次兵临城下,多少次命悬一线,骆驼城固若金汤。

D.多少次征战杀伐,多少次命悬一线,多少次兵临城下,多少次化险为夷,骆驼城固若金汤。

20.下列对材料中有关人物的分析,不正确的一项是( )(3分)

A.汉武帝元狩四年(前119),霍去病远征匈奴,歼敌七万余,封狼居胥山而还。辛弃疾笔下的“封狼居胥”,便借用了这个典故。

B.李白诗作多追求自由洒脱,故好用长篇古体,《将进酒》与《蜀道难》都属于古乐府旧题,《梦游天姥吟留别》则为近体,以七言为主,不受诗律限制,笔随兴至。

C.杜甫的《客至》《蜀相》《登高》都属于七言律诗,三首诗的创作地点分别为成都草堂、诸葛武侯祠和夔州。

D.高适与岑参的边塞诗代表了唐代边塞诗的最高成就,高适的《燕歌行》,题名是乐府旧题,全诗以七言为主,格调雄健,慷慨悲壮。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

短视频的最主要特征在于耗时短,但观看者在刷短视频的时候, ① 。这是因为,刷短视频易激起短暂的多巴胺分泌,由它引发的快感使观看者总想着再看看有没有更好看的内容,于是不知不觉花费的时间就长了。事后回想过去几个小时收获了什么,又回想不起来。这时,观看者可能会后悔熬夜伤身,后悔耗费时间蹉跎斗志,甚至会增添空虚感,但如果再有碎片化时间,又刷起了短视频。

之所以 ② ,主要是因为观看者太想快速获取信息和刺激了,而不愿意把时间花费在缓慢等待、耐心品味的过程中。在短视频的海洋中,观看者慢慢迷失了自己,整个人变得更加浮躁,更难以在一件事情上坐住“冷板凳”。不少观看者已习惯于马上获得刺激,而难以 ③ ,甚至在工作的过程中经常去刷一刷短视频,寻找一点短暂的快乐。如今,保持专注已成为人们稀缺的品质之一。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

22.简述文段的主要内容,要求使用包含转折关系的句子,表达准确流畅,不超过50个字。(4分)

五、作文(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

俗话说“打铁还需自身硬,绣花要得手绵巧”,强调锤炼自身的重要性。而《淮南子·主木训》中又写道:“人主者,以天下之目视,以天下之耳听,以天下之智虑,以天下之力争”。表明只靠自己是不行的,强调借助他人之力、众人之力的重要性。

以上材料看似矛盾,实则浓缩着人生成长的经验。请结合材料写一篇议论文,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语文3月月考参考答案

1.A

【解析】B.“正如庄子怀抱珍贵爱惜的态度关照自然生命,从而在对现实真与善的追求中实现审美的愉悦感”错误。由原文孔子为了实现其政治理想﹐栖栖惶惶,席不暇暖。在政治活动彻底失败后,又以韦编三绝的精神从事学术教育工作,真正做到了‘发愤忘食,乐而忘忧,不知老之将至’,正是这种积极有为的人生态度使他对生命感到充实、自信,从而在对真与善的追求中实现了审美的愉悦感”可知,“对现实真与善的追求”说的是孔子而非庄子。

C.“朱熹对《九辩》的解释不符合事实”错误。由原文“朱熹的解释不一定符合事实”可知,选项混淆了或然必然,把“不一定”说成了“不”。

D.“在这种思想指导下”错误。由原文“从先秦以来,人们强调诗歌源于人间的生活,是人们喜怒哀乐的自然表现。正是在这种文化土壤中,‘诗言志’成为中国诗歌的开山纲领。‘诗言志’首见于《尚书·尧典》”可知,是因为早在先秦人们强调诗歌源于人间的生活,所以才有《尚书·尧典》提出的“诗言志”被公认为中国诗歌的开山纲领,选项因果倒置。

2.B

【解析】B.“他将两部作品作者认定为启,而非夏后开”错误。由原文“屈原《离骚》云:‘启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。’郝懿行疏云:‘开即启也,汉人避讳所改。’可见这是指真实的历史人物启”可知,启和夏后开是同一人,选项逻辑错误。

3.B

【解析】B.强调谨慎和中庸之道,而其他三项均是强调人的价值,正是人本观念的体现。

4.艺术生成(起源或创造也可)

人本精神越来越占压倒优势,成为中国文学艺术的最高准则

仰韶文化彩陶器具上的图案,最早的古代歌谣

对比论证、举例论证、引用论证

5.中国古代有自己的神话体系,只是不同于西方的神话史诗,具体表现如下:

①在思想上,中华民族以人本主义为基石,更重视人类自身力量的凝聚和升华,无需借助于神来确立自身意义。人是衡量万物价值的尺度,也是中国古代神话的中心。

②在表述上,中国古代并非没有神话,只是以展现英雄事迹的方式进行文学表述。神话人物主要不是作为人类的异己力量出现,主要活动场所是人间,主要事迹是人类早期生产活动的艺术夸张。

③例子:如女娲补天、夸父逐日等神话强调人的力量,大禹治水、后羿射日等表述古代氏族首领的英雄事迹,有的神话兼及以上两点。

6.B

【解析】B.“这让杜老头很失望,于是以沉默不语表明态度”错,由原文“我说:‘真倒霉,跑到这个鬼地方,才四点钟就看不见太阳,唉!’一口气才叹完,只见老头的手微微抖了一下,笑容不见了,脸色阴暗下来”“老头再不说话了”,可见让杜老头失望的不是“我”始终阴沉着脸,而是“我”说的这句话,对这个地方的抱怨,让他失望,因而沉默。

7.D

【解析】D.“巧妙暗示了杜老头的革命精神”过分拔高,杜老头出场的肖像描写是“一个六十多岁老头,站在我面前。这老头满脸皱纹,头发胡子都是白的,个子又高又瘦,像个长颈鹤”,从这个肖像描写无法看出其“革命精神”。

8.①反映“我”的心理状态。开篇以湍水急风等自然景物烘托“我”的沮丧,最后以灯火处处的建设景象抒写“我”的豪迈。②体现‘我”的成长过程。借助对景物一次次饱含情感的描绘,形象揭示“我”经历一次次的心灵触动,最终获得成长的过程。

9.①在“我”讲述的个人经历的大故事中,套着老渡夫革命和勘察队年轻人成长的小故事;②两个小故事体现了家国精神的传承,也使‘我”从中找到前行的动力,深化了主题;③这种形式避免了小说叙事单一与平铺直叙,使结构严谨而活泼,内容真实而丰富。

10.A

【解析】句意:如今扬雄的著作文义至深,而论点不违背圣人之教,如果遇到当政君王,并被贤人阅览,被他们称好。那么他的著作影响必定超过诸子了。

“扬子之书”与“文义至深”是主谓关系,不能断开,排除CD;

“遭遇”的宾语是“时君”,动宾关系不能断开,排除B。

故选A。

11.C

【解析】C.“法言,为扬雄模仿诸子百家思想集大成之作”错误,《法言》并非“模仿诸子百家而作”,文中“象《论语》”,是模仿《论语》而作。

12.D

【解析】D.“时人仍然十分推崇”不正确,“今学者有禄利,然向不能明《易》,又如《玄》何 吾恐后人用覆酱瓿也”如今有利禄的学者尚且不能明晓《易》,又哪能明晓《天玄》 我担心后人只会用它们盖酱坛。可见,扬雄的文章、思想在当时并不被理解与推崇。

13.(1)(扬雄)不热衷于追求富贵,不为贫贱过分伤心,不故意修炼品性在当世谋求名声。

(2)受着委屈压抑着意志,忍受着责备和辱骂。

【解析】(1)“汲汲”,急切追求;“戚戚”,忧愁、悲伤;“徼”,通“邀”,要求,徼名:谋求名声;“不修廉隅”,廉隅:本指棱角,古代比喻品行端正,“不修廉隅”指不故意修炼品行。

(2)尤:责骂;攘:容忍:诟:辱骂。

14.对屈原的态度:扬雄敬佩屈原的才学,并写文章凭吊缅怀他,然而他不赞同屈原因不被世俗所容,而选择“投江而亡”的行为。

扬雄的处世态度:君子如果有合适的时机就去施展才华,如果时机不好就独善其身。

【解析】结合“屈原文过相如,至不容,作《离骚》,自投江而死,悲其文,读之未尝不流涕也”“乃作书,自岷山投诸江流以吊屈原”可知,扬雄敬佩屈原的才学,并写文章凭吊缅怀他,然而他不赞同屈原因不被世俗所容,而选择“投江而亡”的行为。

结合“以为君子得时则大行,不得时则龙蛇,遇不遇命也,何必湛身哉”可知,扬雄认为君子如果有合适的时机就去施展才华,如果时机不好就独善其身。

参考译文:

扬雄,字子云,蜀郡成都人。扬雄年少热爱学习,不喜欢解经式地分析章节,训诂只是粗通而已,阅览群书,无所不读。扬雄为人朴素,处世宽缓温和,因为口吃,讲话不快,故而沉默寡言,喜好作深沉的思考,清静无为,没有嗜欲,不热衷于追求富贵,不为贫贱过分伤心,不故意修炼品性在当世谋求名声。自己有最低的限度;不是圣贤的书不喜欢,不适合自己心意的事,即使能富贵也不去做。只是喜好辞赋。

从前,蜀郡出了个司马相如,作赋甚弘丽温雅,扬雄心里很敬佩,每每作赋时,总是仿照他的体式。同时扬雄感到奇怪的是:屈原的文章胜过相如,却为世所不容,他创作了《离骚》,自己投江而死。扬雄被屈原的文章感动而生悲,每次读的时候没有不痛哭流涕的。扬雄认为君子如果得到机会时就大干一番,没有用武之地时,就像龙蛇一样蛰伏隐居,能不能有机遇是天命,何必要自己投水而死呢 为此,扬雄写了一篇文章,将文章从岷山投到长江里,以哀悼屈原。

孝成帝时,宾客推荐扬雄的文章与司马相如的赋很相似,他跟从皇帝狩猎,游观奢侈,穷妙极丽,他认为过于奢侈、豪华、富丽、广大,不是尧、舜、成汤、文王实行射猎之道。因此,略作《校猎赋》进行讽谏。哀帝时,丁明、傅晏、董贤等人专权。依附他们的人,有的官至二千石。当时扬雄正在起草《太玄》,用以自守,淡泊清静。

扬雄看到先秦诸子各自因为自己的思想不相同,互相争锋,他们大致都诋毁圣贤之人;虽然这些思想浅薄不深,但长期流传会影响大道,使一般人逐渐接受其影响而不知它本身是不合圣道的。到太史公司马迁记载六国之事,历楚、汉,记麟止,与圣人记载不同,对正确与错误的看法与经书颇不合。因此常常有人问扬雄有关这些问题,扬雄常模仿经典之言回答,最后撰成文十三卷,并模仿《论语》,名曰《法言》。

扬雄以病免职,复召为大夫。他的家向来贫寒,他又嗜酒,很少人去他家。刘歆曾经读过他的书,对扬雄说:“白白地苦自己!如今有利禄的学者尚且不能明晓《易》,又哪能明晓《太玄》 我担心后人只会用它们盖酱坛。”扬雄笑而不答。扬雄活到七十一岁,于天凤五年去世。

那时,大司空王邑对桓谭说:“你曾经赞美扬雄的著作,它的书真能传到后世吗 ”桓谭说:“一定会流传后世的。如今扬雄的著作文义至深,而论点不违背圣人之教,如果遇到当政君王,并被贤人阅览,被他们称好。那么他的著作影响必定超过诸子了。”

选自《汉书·列传·卷八十七上下·扬雄》

15.C

【解析】C.“诗人是与儿童一起出行寻花”理解错误,应该是诗人有与蜂蝶相伴的童心。

16.①诗人希望在春天看到美丽的涧上花,但花此时已被风吹得凋残;②诗人出行赏景过程中,因年老不胜酒力,且在患有眼疾的情况下遭遇风沙,难以继续出行;③诗人美好的希望在现实中难以实现,回到家中读道家经典以自慰。

【解析】抓住“希望与现实的矛盾”,分析诗歌中诗人的“希望”是什么,“现实”是什么。

①先看“希望”。诗歌首联说“醉里来寻涧上花”“不恨童心伴蜂蝶”,诗人说,趁着醉意我来寻找山涧中的花朵;我不遗憾仍有与蜂蝶相伴的童心。看来诗人的“希望”是在春天看到美丽的涧上花,自己仍然有蜂蝶相伴的童心,奔跑、玩闹。②再看“现实”。“已飘残雪散余霞”“风伯无端妒物华”,“飘残雪散余霞”是比喻,是说花朵已经被风吹落,瓣瓣残花如雪般飘落,如霞般飞散;“曲生也解欺人老”“但愁病眼厌风沙”,酒也懂得欺负年老的我,发愁我因眼疾畏沙。“现实”就是花此时已被风吹得凋残;诗人出行赏景过程中,因年老不胜酒力,且在患有眼疾的情况下遭遇风沙,难以继续出行;

③“归来隐几东窗下,一卷黄庭送日斜”,我寻花归来坐在东窗下的矮凳上,手拿一卷《黄庭经》目送夕阳西下。《黄庭经》,道教的经典著作。想看花没有看成,表明诗人美好的希望在现实中难以实现,回到家中读道家经典以自慰。

17.长太息以掩涕兮 哀民生之多艰

映阶碧草自春色 隔叶黄鹂空好音

地崩山摧壮士死 然后天梯石栈相钩连

18.A

【解析】第①处,语焉不详:指虽然提到了,但说得不详细。模棱两可:指不表示明确的态度,或没有明确的主张。语境意在强调骆驼城后期的历史并不详细,不涉及“明确的态度”“明确的主张”,故应选“语焉不详”。

第②处,淹没:(大水)漫过;盖过。湮没:埋没。语境说的是伴随着骆驼城的埋没,古城周围也逐渐被沙漠侵蚀,不涉及“(大水)漫过”,故应选“湮没”。

第③处,蔓延:像蔓草一样延伸扩展。漫延:水满溢而向周围扩散;泛指向四周扩散。语境说的是“沙漠”的扩张,故应选“漫延”。

19.C

【解析】从逻辑顺序上看,对于城池来说,应先是“兵临城下”,然后才是“命悬一线”,最后才是“化险为夷”,就此可排除ABD。

20.D

【解析】D.“《梦游天姥吟留别》则为近体,不受诗律限制,笔随兴至”错。《梦游天姥吟留别》是唐代诗人李白的一首乐府歌行体的杂言古体诗。

21.①却花费了很长时间;②痴迷于短视频;③长时间保持专注

【解析】①由“但”可知观看者在刷短视频的时间与“耗时短”相反,后面也有“不知不觉花费的时间就长了”,可填:却花费了很长时间;

②由“在短视频的海洋中,观看者慢慢迷失了自己”可知,这是说人们沉迷于短视频,可填:痴迷于短视频;

③由后文“保持专注已成为人们稀缺的品质之一”可知,此处应与“专注”有关;而人们已习惯于马上获得刺激,可见是难以长时间保持专注,可填:长时间保持专注。

22.示例:短视频易激起短暂的多巴胺分泌,可引发快感,但若沉溺其中,会使人变得浮躁。

文段介绍了短视频引发人们快感的原因,“刷短视频易激起短暂的多巴胺分泌,由它引发的快感......”,也就是短视频易激起短暂的多巴胺分泌,可引发快感;文段也介绍了刷短视频的弊端,“在短视频的海洋中,观看者慢慢迷失了自己,整个人变得更加浮躁,更难以在一件事情上坐住‘冷板凳’”,也就是若沉溺其中,会使人变得浮躁。

用转折关系的“但”连接两个句子,整理答案为:短视频易激起短暂的多巴胺分泌,可引发快感,但若沉溺其中,会使人变得浮躁。

23.例文:

内修本领,乘势而起

有人认为“打铁还需自身硬,绣花要得手绵巧”;也有人认为“人主者,以天下之目视,以天下之耳听,以天下之智虑,以天下之力争”。我以为,与其纠结自身与外界环境谁更重要,不如跳出这些“矛盾”将其融合化归。身处百年未有之大变局,我们既要自身强大,也要善于借助外部力量,内修本领,乘势而起,方能成一番大业。

“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”,面对波诡云谲的世界,我们要辨清“势”而知所向,乘‘势”起而知所为。生活水平的不断提升、教育质量的不断发展、AI技术的遥遥领先、信息的大爆炸.....世界为我们造“势”,而我们要擦亮双眼,从中选取对我们有利的部分积极利用。且看勾践卧薪尝胆、陈涉“轩木为兵,揭竿为旗”、诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”......先贤皆乘历史发展潮流之势,成就一番大业。

古人如此,当今世界的人们亦然。华为在改革开放之初抓住时机,致力于为国家的创新发展事业做出贡献。在各国封锁芯片技术的当下,他们逆势而上,“鸿蒙”系统、Mate60横空出世,世界震惊。以上种种,都是辨清时势、乘势而上之所得。如果不加以选择,来者不拒地接受外界所造之势,必然是深陷泥潭自取灭亡。一些高官身居高位,享受着权与利的双丰收,在这繁乱的美好中迷失自我。他们乘着腐败之势,一步步走向深渊,令人叹息。

光有外界所造的势就能获得成功吗 答案显然是否定的。处于外界给我们营造的良好环境中,我们更要增强自己的本领,踔厉奋发,才能飞得更高更远。张桂梅校长所创立的华坪女子高中,为大山的女孩架起了与外界沟通的桥梁。可是,如果女孩们不努力学习,而是浑浑噩噩地度过三年,那她们的命运还能被逆转吗 华为固然拥有国家各项政策和民众的大力支持,可是,如果他们只是原地踏步而不是投入大量的人力、物力、财力用于研发,那么它还能有这样的成就吗 chatGPT的发明,给人们带来了便利,但也有许多人因它失业,我们要不断提升自己的能力,才能不被AI取代。在“势”的基础之上,我们更要发奋图强,增强自己的本领,才能达到更远的彼岸。

身为青少年的我们,拥有良好的物质资源和学习环境。我们要勤奋刻苦地学习知识,以蓄力乘势而起,为中华民族伟大复兴添砖加瓦。“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”我们不仅要“自身硬”“手绵巧”,也要“乘于水、乘于风、乘于时”,内化本领,乘势而起,青春才能焕发光彩,人生方能熠熠生辉。

语文试题

(考试时间:150分钟,满分150分)

注意事项:

1.答题前填好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

①中华文明从一开始就具有以人为本的精神,是一种以人本主义为基石的人类文明。中华民族是世界上最早认识到人类自身的创造力量的民族。西方人把崇拜的目光对着天庭,中华的先民却对自身的力量充满了自信心。在中国古代的神话体系中,女娲补天、后羿射日、大禹治水等神话传说其实都是人间英雄和氏族首领的英雄事迹的文学表述。女娲等人的神格其实就是崇高伟大人格的升华,他们与希腊神话中那些高居天庭俯视人间有时还任意惩罚人类的诸神是完全不同的。在经过后人加工的中国上古神话中,神话的因素与历史的因素以传说的方式奇妙地结合起来了。神话人物主要不是作为人类的异己力量出现,而是人类自身力量的凝聚和升华。神话人物的主要活动场所是人间,他们的主要事迹是除害安民、发明创造,实即人类早期生产活动的艺术夸张。请看孟子对大禹治水事迹的叙述:“当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下……禹疏九河,瀹济漯而注诸海,决汝汉,排淮泗而注之江,然后中国可得而食也。当是时也,禹八年于外,三过其门而不入。”这分明是一位人间领袖的英雄事迹,哪里有丝毫的神话色彩 有人说这是儒家对传说进行信史化的结果,但儒家的思想正是中华先民的集体观念的理论表述,这仍然证明着中华传统文化的人本精神。

②在中华文化中,人不是匍匐在诸神脚下的可怜虫,更不是生来就负有“原罪”的天国弃儿,相反,人是宇宙万物的中心,是衡量万物价值的尺度,人的道德准则并非来自神的诫命,而是源于人的本性。人的智慧也并非来自神的启示,而是源于人的内心。先民的这种思维定势为中华文化打下了深刻的民族烙印,那就是以人为本的精神。先秦的诸子百家虽然议论蜂起,势若水火,但都以人为思考的主要对象。他们的智慧都是人生智慧,他们关怀的对象都是人生现实。由此导致的结果是:当其他民族对宙斯、耶和华、安拉的至高权威顶礼膜拜时,中华的先民却把人间的圣贤当作崇敬、仿效的对象;当其他民族把人生的最高目标设定为进入天国以求永生时,中华的先民却以“立德、立功、立言”等生前的建树以实现生命的不朽;当其他民族从宗教感情中获取灵魂的净化剂或愉悦感时,中华的先民却从日常人伦中追求仁爱心和幸福感。孔子为了实现其政治理想,栖栖惶惶,席不暇暖。在政治活动彻底失败后,又以韦编三绝的精神从事学术教育工作,真正做到了“发愤忘食,乐而忘忧,不知老之将至”,正是这种积极有为的人生态度使他对生命感到充实、自信,从而在对真与善的追求中实现了审美的愉悦感,这就是为后儒叹慕不已的“孔颜乐处”。与儒家相反,庄子则从另一个方面实现了人生的价值。庄子是以浪漫的态度对待人生的,对自然界的生命现象抱着珍贵爱惜的态度。他所追求的是超越现实环境的精神自由,是保持人类自然本性的个体生命的尊严。

③正因如此,中国古代的文学艺术从一开始就是产生于人间,是由人类自身的力量来创造的。《山海经·大荒西经》载:“夏后开上三嫔于天,得《九辩》《九歌》以下。”在中国古代神话中,这大概是惟一的关于诗歌降自天庭的记载。屈原《离骚》云:“启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。”郝懿行疏云:“开即启也,汉人避讳所改。”可见这是指真实的历史人物启。对于屈赋中所写启与《九辩》《九歌》之事,后代注家聚讼纷纭,总的趋势是神话色彩越来越淡薄,至朱熹遂认定《九辩》实乃“舜禹之乐”,并非降自天庭。朱熹的解释不一定符合事实,但这却代表古人的普遍看法,即不相信《山海经》的悠谬之说,而宁可相信一种符合理性的信史化说法。

④在中华文明史的初期产生的艺术品虽然也有以祭祀鬼神为用途的,但是最常见的还是与先民的现实生活息息相关,例如仰韶文化的大量彩陶器具上所绘的鱼鸟图案,无论是意味着图腾崇拜、生殖崇拜还是祈祷狩猎有获,都反映着人们在实际生活中的诉求。最早的古代歌谣也都是人间的产物,都是直接与先民的实际生活密切相关的。对于古代艺术的这种性质,先民们有着清醒的认识。《吕氏春秋·仲夏纪》云:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阕:一曰载民,二曰玄鸟,三曰遂草木,四曰奋五谷,五曰敬天常,六曰建帝功,七曰依地德,八曰总禽兽之极。”这里记录的是上古时代歌、乐、舞融为一体的综合艺术表演,它所再现的内容显然正是当时的生产活动和社会生活。

⑤只要对中国古代艺术进行历时性的考察,就可以清晰地看出人本精神越来越成为占压倒优势的价值取向。例如商周两代的青铜器上的纹饰,从早期的神秘诡异的饕餮图案逐渐转变为后期的圆润柔和的几何纹饰;又如汉唐两代都很发达的墓葬壁画,前者常见伏羲、女娲蛇躯交尾之类的神话题材,后者却以宴饮、耕牧等人间生活为主要内容;又如诗歌中的神仙主题,从秦代博士所作《仙真人诗》到汉末曹操所作《精列》等游仙诗,神话色彩越变越淡,及至晋代郭璞的《游仙诗》,竟被钟嵘评为“乃是坎壤咏怀,非列仙之趣也”。东汉王充高举反对“虚妄”而提倡“真美”的理论旗帜,固然是针对甚嚣尘上的谶纬神学的行为,但何尝不是文学艺术中人本精神愈益强化的一种反映。

⑥从整体而言,人本精神是中国文学艺术的最高准则。以诗歌为例,从先秦以来,人们强调诗歌源于人间的生活,是人们喜怒哀乐的自然表现。正是在这种文化土壤中,“诗言志”成为中国诗歌的开山纲领。“诗言志”首见于《尚书·尧典》,它不一定真是产生于尧舜时代,但肯定在先秦时代就已深入人心,绝非仅为儒家学派独自信奉。对于“诗言志”的释义,历来多有歧解,但其基本的内涵是很明确的。孔颖达云:“在己为情,情动为志,情志一也。”后人或以为这是孔氏对“诗言志”说和魏晋时产生的“诗缘情”说的弥缝折衷之言,其实先秦时“志”即包含“情”在内,孔氏之语符合先秦实际情况。总之,在中华先民看来,诗歌完全是抒写人类内心世界的一种文化形态,人本精神就是中华诗国的核心精神。

(摘编自莫砺锋《中国古代文学艺术的人本精神》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.与希腊神话中那些高居天庭俯视人间的诸神不同,经过后人加工的中国上古神话人物的主要活动场所是人间,从他们的主要事迹看,更像是人类早期生产活动的艺术夸张。

B.保持人类自然本性的个体生命尊严是人本精神的体现,正如庄子怀抱珍贵爱惜的态度关照自然生命,从而在对现实真与善的追求中实现审美的愉悦感。

C.比起《山海经》的悠谬之说,中国古人宁可相信一种符合理性的信史化说法,所以虽然朱熹对《九辩》的解释不符合事实,但因其代表古人的普遍心理而得到认同。

D.《尚书·尧典》提出的“诗言志”被公认为中国诗歌的开山纲领,正是在这种思想指导下,早在先秦人们就强调诗歌源于人间的生活,是人们喜怒哀乐的自然表现。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.中华文化以人为本的精神来源于先民的思维定势,即人是宇宙万物的中心,人的道德标准和智慧源于人的本性和内心,而非神的诫命和启示。

B.屈原不认同《山海经·大荒西经》“夏后开上三嫔于天,得《九辩》《九歌》以下”的观点,根本原因在于他将两部作品作者认定为启,而非夏后开。

C.先民们对古代艺术的人本性质有着清醒的认识,在中华文明史的初期产生的艺术品虽然也有以祭祀鬼神为用途的,但是最常见的还是与先民的现实生活息息相关。

D.从钟嵘评晋代郭璞的《游仙诗》“乃是坎壤咏怀,非列仙之趣也”,可见其对魏晋诗歌“人本精神越来越占压倒优势”这一价值取向的体现。

3.以下选项,最不适合作为论据来支撑第②段人本观念的观点的一项是( )(3分)

A.惟天地,万物父母。惟人,万物之灵。(《尚书·泰誓上》)

B.人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。(《尚书·大禹谟》)

C.故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。(《老子》)

D.故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。(《礼记·礼运》)

4.在读完以上文章后,小语同学设计了一个思维导图,来理解人本精神在中国古代艺术层面的体现。请你结合文本,完成以下导图。(4分)

① ②

③ ④

5.德国哲学家黑格尔曾提出“汉民族没有神话史诗”。请根据文本,结合实例对该观点进行辩驳。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,共16分)

阅读下面的文字,完成小题。

渡口

鲁彦周

那是前年春天。

你到过这水库的上游吗 那里山高路陡,一天只能看到几个小时的太阳,猴子成群结队,参天古木,绵延千里,无穷无尽的财富,正等待人们去开发。我去年是为了调查一种货源才到那里去的。

那天傍晚,我来到了大山脚下的渡口。水库还没修成,水流非常急,轰轰轰,哗哗哗,响得人头发晕。我在渡口一棵大树下坐了下来,因为翻了几天山,非常疲乏。

忽然觉着有一个人朝我走来,睁眼一看,一个六十多岁老头,站在我面前。这老头满脸皱纹,头发胡子都是白的,个子又高又瘦,像个长颈鹤,他冲着我没头没脑地问:“同志,你不想渡河啦 怎么睡到这里,也不喊我一声!”“渡河 ”我慢慢爬起来,一只起码有一百年历史的老渡船,正在水里晃荡着。老头不声不响替我提起包,又伸手拍拍我身上的灰,眼睛眯成一条缝,脸上泛起淡淡的极温和的笑意,说:“太累了吧 我在河对岸就看见你了,怕你有急事,急急忙忙赶过来,谁知你倒睡着了!唉,年轻人啦,身体怎么样 还好吧 ”

我和老头上了船,他荡起了桨,不时用眼睛盯着我,似乎想打听什么,可是我阴沉着脸,把他的话头拦住了。我注视着河面,河面上不断涌起浪花,哗啦啦,河底下全是狰狞可怕的怪石头,跟水顽强地搏斗着,至于一些黑色的水草,早被冲得乱摆乱动,直不起腰来。太阳早已不见了,天空碧蓝,金色的阳光在山峰顶上闪动,水声和竹林里的风声喧哗竞赛地响着!

“同志……”老头喊我,可在这同时,我却该死地冒出一句话来,我说:“真倒霉,跑到这个鬼地方,才四点钟就看不见太阳,唉!”一口气才叹完,只见老头的手微微抖了一下,笑容不见了,脸色阴暗下来。我不知道老头脸色为什么变得这样快,还在嘟嘟哝哝抱怨,最后我说:“这回回去,得要求调动工作了,同志们多得很,干么非要我干这个!”

老头再不说话了,我也抑郁地望着对岸。很快船就靠岸了,我跳下了船,回头看看老头,他正低着头,用湿布仔细抹着船沿,虽然它并没有半点灰尘。

我在对岸合作社设立的小客店坐下来,一个中年妇女问我吃些什么。在等菜的当儿,两边路上来了十几个年轻人,背着背包,穿着草鞋,连衣服都是破的。他们有男有女,嘻嘻哈哈,快乐得像群麻雀,有个扎辫子的姑娘,边走边吹口琴。

客店里的中年妇女见他们来了,放下炒菜勺子跑了出去,抹船的老头也直起腰来。

“杜老爷爷,你好呀!”吹口琴的姑娘清脆地喊。

“你们好,工作完成啦 ”

“快啦,老爷爷!”

客店里那位妇女满面笑容地走回来,她对我说:“你看这些勘察队的年轻人,山风把他们吹得比铁还硬!咳,不容易呀,才来时,都是白面书生和娇嫩的小姐哩。”

不知究竟是什么缘故,当我疲乏地躺在铺上时,杜老头的形象总在我眼前。店里妇女说杜老头祖居渡口,父亲是摆渡的。他成年的时候,赌咒也不干摆渡的活,任父母怎么说,他也不干,他坚决要到山外去;谁知这时候他家里忽然来了一个人,这人是干什么的,别人不清楚。不久,这人和杜老头交上了朋友,杜老头不闹着要走了,他忘记了自己赌的咒,干起摆渡的活。别人问他为什么,他不说,问急了,便笑笑说:“山和水都要我干,我怎能不干 ”说得叫人莫名其妙。

后来山里闹起革命,他不声不响地摆渡;红军走了,日本人来了,他还是不声不响地摆渡。不久,他的大儿子——游击队的一个分队长给反动派杀害了;小儿子,一个勇敢的游击队员在山里牺牲了;他的老伴给反动派逮去了,临死还喊:“共产党万岁!”

老头身边只剩下一个女儿,他老了,头发白了,人瘦了,他离开了渡口躲到山里,可是每天夜里,人们还能看到他悄悄地走回来,悄悄跳上船,迎接或是送走我们的同志。

直到解放后,大家才晓得他是个二十多年的老交通员,二十多年的老党员。他到过北京、合肥,县里给他盖了休养的地方,可他又回到渡口,摆起渡来,这回不是不声不响,而是大声大响大笑大唱了!

大家又问他为什么,他的回答又是怪得很。他说,我这渡船将来是一个见证人,我还能不陪它到底 等它进了博物馆,我还要做讲解员陪着它……

这便是那中年妇女跟我说的情况,至于杜老头到底有什么心事,她不知道。她跟我谈完,忙自己的事去了。我想睡,可是一点睡意也没有,我披上衣,爬起来,走到外面。

不知什么时候月亮已经爬到顶中了,山峰、竹林、河面,都被一层蒙蒙胧胧的薄雾笼罩着,天空没有一片云,黑郁郁的山影把星星衬托得更亮。我从这里向南边看过去,南边的最高峰上亮着无数灯光,闪闪烁烁,像是镶在山顶上的一个宝石珠冠。灯光下篝火隐约,忽明忽暗,那里好像人很多,不时有爆炸声响起。再看看东北两面群山,原来以为是荒无人迹的地方一下子变成了神话世界,数不清的灯火像珍珠一样挂在林间!我仿佛听见人们在欢笑,看见建设者们的红黑的面孔。

“山里的建设开始了!”我心里想。这时河上来了一个船队,竹筏上点点灯火,许多人正在和水流搏斗着,招呼声、喊声使幽静的渡口喧哗起来了。

1959年

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.“财富”“开发”等词语暗含对山里美好未来的期待,这交代了小说时代背景,也成为“我”进山的背景。

B.面对主动热情帮助自己的杜老头,因为“我”始终阴沉着脸,这让杜老头很失望,于是以沉默不语表明态度。

C.杜老头说“山和水都要我干,我怎能不干”,从中看出他决心参加革命事业,用自己的行动守卫一方山水。

D.杜老头及其家人为了革命事业而殒身不恤的事实,说明了中国革命的胜利离不开许许多多普通民众的支持。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说在描写人物形象时富有暗示性,如杜老头出场时的肖像描写的文字就暗示了杜老头的革命精神。

B.小说借客店妇女之口道出勘察队年轻人的变化,虽是寥寥数语,却展现了新中国早期建设者的风采,富有浪漫气息。

C.小说反复写到杜老头解放前摆渡时的“不声不响”,凸显他的谨慎与坚毅,也与解放后的“大声大响”形成了对比。

D.小说中杜老头将老渡船比作历史见证人,虽然渡船会随着时代发展失去摆渡的作用,但是仍然具有积极的教育意义。

8.小说对“我”眼中的景物进行描写,有什么样的作用 (4分)

9.小说采用故事套故事的形式展开,这样叙述有怎样的效果 请简要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(30分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,21分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

扬雄字子云,蜀郡成都人也。雄少而好学,不为章句,训诂通而已,博览无所不见。为人简易佚荡,口吃不能剧谈,默而好深湛之思,清静亡为,少耆欲。不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱,不修廉隅以徼名当世。自有下度:非圣哲之书不好也;非其意,虽富贵不事也。顾尝好辞赋。

先是时,蜀有司马相如,作赋甚弘丽温雅,雄心壮之,每作赋,常拟之以为式。又怪屈原文过相如,至不容,作《离骚》,自投江而死,悲其文,读之未尝不流涕也。以为君子得时则大行,不得时则龙蛇,遇不遇命也,何必湛身哉!乃作书,自岷山投诸江流以吊屈原。

孝成帝时,客有荐雄文似相如者,从上羽猎,游观侈靡,穷妙极丽,以为尚泰奢丽夸诩,非尧、舜、成汤、文王三驱之意也。故聊因《校猎赋》以风。哀帝时,丁、傅、董贤用事,诸附离之者或起家至二千石。时,雄方草《太玄》,有以自守,泊如也。

雄见诸子各以其知舛驰,大氏诋譬圣人。虽小辩,终破大道而或众,使溺于所闻而不自知其非也。及太史公记六国,历楚、汉,讫麟止,不与圣人同,是非颇谬于经。故人时有问雄者,常用法应之,撰以为十三卷,象《论语》,号曰《法言》。

雄以病免,复召为大夫。家素贫,耆酒,人希至其门。刘歆亦尝观之,谓雄曰:“空自苦!今学者有禄利,然向不能明《易》,又如《玄》何﹖吾恐后人用覆酱瓿也。”雄笑而不应。年七十一,天凤五年卒。

时,大司空王邑谓桓谭曰:“子常称扬雄书,岂能伶于后世乎 ”谭曰:“必传,扬子之书文义至深而论不诡于圣人若使遭遇时君更阅贤知为所称善则必度越诸子矣。”

(选自《汉书·列传·卷八十七上下·扬雄》,有删改)

材料二:

问君西游何时还 ﹖畏途巉岩不可攀。但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砅崖转石万壑雷。其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!

(选自《蜀道难》)

10.下列对文中波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.扬子之书文义至深/而论不诡于圣人/若使遭遇时君/更阅贤知/为所称善/则必度越诸于矣

B.扬子之书文义至深/而论不诡于圣人/若使遭遇/时君更阅/贤知为所称善/则必度越诸子矣

C.扬子之书/文义至深而论/不诡于圣人/若使遭遇时君/更阅贤知/为所称善/则必度越诸子矣

D.扬子之书/文义至深而论/不诡于圣人/若使遭遇/时君更阅/贤知为所称善/则必度越诸子矣

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.赋,是我国古代的一种文体,起于战国,盛于两汉,讲究文采,韵律,多采用铺陈叙事的手法,兼具诗歌和散文的性质。

B.三驱,古代王者田猎之制。谓君王田猎时须让开一面,三面驱赶,以示好生之德。也指一年以春、秋、冬三次出猎为度。

C.法言,为扬雄模仿诸子百家而作。“法”有准则和使物平直的意思,“法言”就是作为准则而对事情的是非给以评判之言。

D.大夫,古代职官的级名。西周以后先秦诸侯国中,在国君之下有卿、大夫、士三级。后来大夫成为一般任官职者的称呼。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.扬雄勤学好思,好古乐道。扬雄小时候博览群书,喜欢深沉的思考,喜好辞赋,不读非圣贤之书。后来,仿照经典进行创作。

B.扬雄积极入世,心系社稷。他跟随成帝游猎,认为排场过于奢侈,不是古代明君的射猎之道,并创作了《校猎赋》进行讽谏。

C.扬雄淡泊宁静,不为利禄。丁明、傅晏等人专权,那些趋附于他们的人,有的官至二千石,但他却起草《太玄》,用以自守。

D.扬雄作品问世,声名远扬。《太玄》《法言》等作品相继问世,虽然深奥难懂,时人仍然十分推崇,并且相信其能流传于后世。

13.把文中划横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱,不修廉隅以徼名当世。

(2)飞湍瀑流争喧,冰崖转石万壑雷

14.扬雄对屈原持什么样的态度 表现出他怎样的处世态度 (4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

园中归戏作①

陆游

醉里来寻涧上花,已飘残雪散余霞。曲生②也解欺人老,风伯无端妒物华。

不恨童心伴蜂蝶,但愁病眼厌风沙。归来隐几东窗下,一卷黄庭③送日斜。

【注】①此诗写于淳熙十四年(1187年)春,诗人时年63岁,在严州任上。②曲生:酒的别称。③黄庭:指《黄庭经》,道教的经典著作。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.首联次句看似写雪飘霞散的自然环境,实则是表明涧上花凋残的景象。

B.颔联中“欺”和“妒”运用了拟人手法,风“妒”物华暗示出花凋残的原因。

C.颈联指出诗人是与儿童一起出行寻花,看到有蜂蝶相伴,感到不遗憾。

D.尾联写诗人游园归家后,伴着夕阳,在东窗下几案边阅读《黄庭经》。

16.有人说,此诗虽题为“戏作”,从内容上看却反映了希望与现实的矛盾。请简要分析。(6分)

三、名篇名句默写(6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

①屈原在《离骚》中以饱蘸激情的笔墨,发出长声叹息,哀叹人民生活多灾多难的两句诗是“_______________,________________”。

②古诗词中很多以“自”“空”营造意境氛围的,如杜甫《蜀相》中的“_______________,________________”诗人将自己的主观情意渗进了客观景物之中,使景中生意。

③运用典故可以使文章达到辞近旨远的效果,《蜀道难》中“_______________,________________”两句引用了“五丁开山”的神话传说,渲染了神秘色彩,引人入胜。

四、语言文字运用(19分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,9分)

阅读下面一段文字,完成下列小题。

资料显示,骆驼城是我国保存最好的汉、凉、唐代古城之一,也是我国丝绸之路上的名城和西域重镇。____这座城,霍去病曾来过;这片大漠,也曾是李白、杜甫、高适等大唐诗人向往的英雄舞台。如今,骆驼城孤零零地矗立在荒野之中,落寞而沧桑,我顺着城墙,一路走过城门、角墩、马面、瓮城。黄土夯筑的城墙早已斑驳,许多地方业已坍圯,曾经的摩肩接踵早已经留在了记忆中,眼下,晚风呼啸,帐篷摇曳,四野看不到一个行人。骆驼城后期的历史( ),却如同一出走马换将的大戏。盛极一时的骆驼城走向了衰落。伴随着骆驼城的( ),古城周围也逐渐被沙漠侵蚀。从骆驼山再往北,穿过大片的丘陵,便是巴丹吉林沙漠了,一直( )到合黎山。

18.依次填入文中括号内的词语,最恰当的一组是( )(3分)

A.语焉不详 湮没 漫延

B.语焉不详 淹没 漫延

C.模棱两可 淹没 蔓延

D.模棱两可 湮没 蔓延

19.下列填入文中画线处的句子,最恰当的一项是( )(3分)

A.多少次兵临城下,多少次命悬一线,多少次征战杀伐,多少次化险为夷,骆驼城固若金汤。

B.多少次命恐一线,多少次兵临城下,多少次征战杀伐,多少次化险为夷,骆驼城固若金汤。

C.多少次征战杀伐,多少次化险为夷,多少次兵临城下,多少次命悬一线,骆驼城固若金汤。

D.多少次征战杀伐,多少次命悬一线,多少次兵临城下,多少次化险为夷,骆驼城固若金汤。

20.下列对材料中有关人物的分析,不正确的一项是( )(3分)

A.汉武帝元狩四年(前119),霍去病远征匈奴,歼敌七万余,封狼居胥山而还。辛弃疾笔下的“封狼居胥”,便借用了这个典故。

B.李白诗作多追求自由洒脱,故好用长篇古体,《将进酒》与《蜀道难》都属于古乐府旧题,《梦游天姥吟留别》则为近体,以七言为主,不受诗律限制,笔随兴至。

C.杜甫的《客至》《蜀相》《登高》都属于七言律诗,三首诗的创作地点分别为成都草堂、诸葛武侯祠和夔州。

D.高适与岑参的边塞诗代表了唐代边塞诗的最高成就,高适的《燕歌行》,题名是乐府旧题,全诗以七言为主,格调雄健,慷慨悲壮。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

短视频的最主要特征在于耗时短,但观看者在刷短视频的时候, ① 。这是因为,刷短视频易激起短暂的多巴胺分泌,由它引发的快感使观看者总想着再看看有没有更好看的内容,于是不知不觉花费的时间就长了。事后回想过去几个小时收获了什么,又回想不起来。这时,观看者可能会后悔熬夜伤身,后悔耗费时间蹉跎斗志,甚至会增添空虚感,但如果再有碎片化时间,又刷起了短视频。

之所以 ② ,主要是因为观看者太想快速获取信息和刺激了,而不愿意把时间花费在缓慢等待、耐心品味的过程中。在短视频的海洋中,观看者慢慢迷失了自己,整个人变得更加浮躁,更难以在一件事情上坐住“冷板凳”。不少观看者已习惯于马上获得刺激,而难以 ③ ,甚至在工作的过程中经常去刷一刷短视频,寻找一点短暂的快乐。如今,保持专注已成为人们稀缺的品质之一。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

22.简述文段的主要内容,要求使用包含转折关系的句子,表达准确流畅,不超过50个字。(4分)

五、作文(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

俗话说“打铁还需自身硬,绣花要得手绵巧”,强调锤炼自身的重要性。而《淮南子·主木训》中又写道:“人主者,以天下之目视,以天下之耳听,以天下之智虑,以天下之力争”。表明只靠自己是不行的,强调借助他人之力、众人之力的重要性。

以上材料看似矛盾,实则浓缩着人生成长的经验。请结合材料写一篇议论文,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语文3月月考参考答案

1.A

【解析】B.“正如庄子怀抱珍贵爱惜的态度关照自然生命,从而在对现实真与善的追求中实现审美的愉悦感”错误。由原文孔子为了实现其政治理想﹐栖栖惶惶,席不暇暖。在政治活动彻底失败后,又以韦编三绝的精神从事学术教育工作,真正做到了‘发愤忘食,乐而忘忧,不知老之将至’,正是这种积极有为的人生态度使他对生命感到充实、自信,从而在对真与善的追求中实现了审美的愉悦感”可知,“对现实真与善的追求”说的是孔子而非庄子。

C.“朱熹对《九辩》的解释不符合事实”错误。由原文“朱熹的解释不一定符合事实”可知,选项混淆了或然必然,把“不一定”说成了“不”。

D.“在这种思想指导下”错误。由原文“从先秦以来,人们强调诗歌源于人间的生活,是人们喜怒哀乐的自然表现。正是在这种文化土壤中,‘诗言志’成为中国诗歌的开山纲领。‘诗言志’首见于《尚书·尧典》”可知,是因为早在先秦人们强调诗歌源于人间的生活,所以才有《尚书·尧典》提出的“诗言志”被公认为中国诗歌的开山纲领,选项因果倒置。

2.B

【解析】B.“他将两部作品作者认定为启,而非夏后开”错误。由原文“屈原《离骚》云:‘启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。’郝懿行疏云:‘开即启也,汉人避讳所改。’可见这是指真实的历史人物启”可知,启和夏后开是同一人,选项逻辑错误。

3.B

【解析】B.强调谨慎和中庸之道,而其他三项均是强调人的价值,正是人本观念的体现。

4.艺术生成(起源或创造也可)

人本精神越来越占压倒优势,成为中国文学艺术的最高准则

仰韶文化彩陶器具上的图案,最早的古代歌谣

对比论证、举例论证、引用论证

5.中国古代有自己的神话体系,只是不同于西方的神话史诗,具体表现如下:

①在思想上,中华民族以人本主义为基石,更重视人类自身力量的凝聚和升华,无需借助于神来确立自身意义。人是衡量万物价值的尺度,也是中国古代神话的中心。

②在表述上,中国古代并非没有神话,只是以展现英雄事迹的方式进行文学表述。神话人物主要不是作为人类的异己力量出现,主要活动场所是人间,主要事迹是人类早期生产活动的艺术夸张。

③例子:如女娲补天、夸父逐日等神话强调人的力量,大禹治水、后羿射日等表述古代氏族首领的英雄事迹,有的神话兼及以上两点。

6.B

【解析】B.“这让杜老头很失望,于是以沉默不语表明态度”错,由原文“我说:‘真倒霉,跑到这个鬼地方,才四点钟就看不见太阳,唉!’一口气才叹完,只见老头的手微微抖了一下,笑容不见了,脸色阴暗下来”“老头再不说话了”,可见让杜老头失望的不是“我”始终阴沉着脸,而是“我”说的这句话,对这个地方的抱怨,让他失望,因而沉默。

7.D

【解析】D.“巧妙暗示了杜老头的革命精神”过分拔高,杜老头出场的肖像描写是“一个六十多岁老头,站在我面前。这老头满脸皱纹,头发胡子都是白的,个子又高又瘦,像个长颈鹤”,从这个肖像描写无法看出其“革命精神”。

8.①反映“我”的心理状态。开篇以湍水急风等自然景物烘托“我”的沮丧,最后以灯火处处的建设景象抒写“我”的豪迈。②体现‘我”的成长过程。借助对景物一次次饱含情感的描绘,形象揭示“我”经历一次次的心灵触动,最终获得成长的过程。

9.①在“我”讲述的个人经历的大故事中,套着老渡夫革命和勘察队年轻人成长的小故事;②两个小故事体现了家国精神的传承,也使‘我”从中找到前行的动力,深化了主题;③这种形式避免了小说叙事单一与平铺直叙,使结构严谨而活泼,内容真实而丰富。

10.A

【解析】句意:如今扬雄的著作文义至深,而论点不违背圣人之教,如果遇到当政君王,并被贤人阅览,被他们称好。那么他的著作影响必定超过诸子了。

“扬子之书”与“文义至深”是主谓关系,不能断开,排除CD;

“遭遇”的宾语是“时君”,动宾关系不能断开,排除B。

故选A。

11.C

【解析】C.“法言,为扬雄模仿诸子百家思想集大成之作”错误,《法言》并非“模仿诸子百家而作”,文中“象《论语》”,是模仿《论语》而作。

12.D

【解析】D.“时人仍然十分推崇”不正确,“今学者有禄利,然向不能明《易》,又如《玄》何 吾恐后人用覆酱瓿也”如今有利禄的学者尚且不能明晓《易》,又哪能明晓《天玄》 我担心后人只会用它们盖酱坛。可见,扬雄的文章、思想在当时并不被理解与推崇。

13.(1)(扬雄)不热衷于追求富贵,不为贫贱过分伤心,不故意修炼品性在当世谋求名声。

(2)受着委屈压抑着意志,忍受着责备和辱骂。

【解析】(1)“汲汲”,急切追求;“戚戚”,忧愁、悲伤;“徼”,通“邀”,要求,徼名:谋求名声;“不修廉隅”,廉隅:本指棱角,古代比喻品行端正,“不修廉隅”指不故意修炼品行。

(2)尤:责骂;攘:容忍:诟:辱骂。

14.对屈原的态度:扬雄敬佩屈原的才学,并写文章凭吊缅怀他,然而他不赞同屈原因不被世俗所容,而选择“投江而亡”的行为。

扬雄的处世态度:君子如果有合适的时机就去施展才华,如果时机不好就独善其身。

【解析】结合“屈原文过相如,至不容,作《离骚》,自投江而死,悲其文,读之未尝不流涕也”“乃作书,自岷山投诸江流以吊屈原”可知,扬雄敬佩屈原的才学,并写文章凭吊缅怀他,然而他不赞同屈原因不被世俗所容,而选择“投江而亡”的行为。

结合“以为君子得时则大行,不得时则龙蛇,遇不遇命也,何必湛身哉”可知,扬雄认为君子如果有合适的时机就去施展才华,如果时机不好就独善其身。

参考译文:

扬雄,字子云,蜀郡成都人。扬雄年少热爱学习,不喜欢解经式地分析章节,训诂只是粗通而已,阅览群书,无所不读。扬雄为人朴素,处世宽缓温和,因为口吃,讲话不快,故而沉默寡言,喜好作深沉的思考,清静无为,没有嗜欲,不热衷于追求富贵,不为贫贱过分伤心,不故意修炼品性在当世谋求名声。自己有最低的限度;不是圣贤的书不喜欢,不适合自己心意的事,即使能富贵也不去做。只是喜好辞赋。

从前,蜀郡出了个司马相如,作赋甚弘丽温雅,扬雄心里很敬佩,每每作赋时,总是仿照他的体式。同时扬雄感到奇怪的是:屈原的文章胜过相如,却为世所不容,他创作了《离骚》,自己投江而死。扬雄被屈原的文章感动而生悲,每次读的时候没有不痛哭流涕的。扬雄认为君子如果得到机会时就大干一番,没有用武之地时,就像龙蛇一样蛰伏隐居,能不能有机遇是天命,何必要自己投水而死呢 为此,扬雄写了一篇文章,将文章从岷山投到长江里,以哀悼屈原。

孝成帝时,宾客推荐扬雄的文章与司马相如的赋很相似,他跟从皇帝狩猎,游观奢侈,穷妙极丽,他认为过于奢侈、豪华、富丽、广大,不是尧、舜、成汤、文王实行射猎之道。因此,略作《校猎赋》进行讽谏。哀帝时,丁明、傅晏、董贤等人专权。依附他们的人,有的官至二千石。当时扬雄正在起草《太玄》,用以自守,淡泊清静。

扬雄看到先秦诸子各自因为自己的思想不相同,互相争锋,他们大致都诋毁圣贤之人;虽然这些思想浅薄不深,但长期流传会影响大道,使一般人逐渐接受其影响而不知它本身是不合圣道的。到太史公司马迁记载六国之事,历楚、汉,记麟止,与圣人记载不同,对正确与错误的看法与经书颇不合。因此常常有人问扬雄有关这些问题,扬雄常模仿经典之言回答,最后撰成文十三卷,并模仿《论语》,名曰《法言》。

扬雄以病免职,复召为大夫。他的家向来贫寒,他又嗜酒,很少人去他家。刘歆曾经读过他的书,对扬雄说:“白白地苦自己!如今有利禄的学者尚且不能明晓《易》,又哪能明晓《太玄》 我担心后人只会用它们盖酱坛。”扬雄笑而不答。扬雄活到七十一岁,于天凤五年去世。

那时,大司空王邑对桓谭说:“你曾经赞美扬雄的著作,它的书真能传到后世吗 ”桓谭说:“一定会流传后世的。如今扬雄的著作文义至深,而论点不违背圣人之教,如果遇到当政君王,并被贤人阅览,被他们称好。那么他的著作影响必定超过诸子了。”

选自《汉书·列传·卷八十七上下·扬雄》

15.C

【解析】C.“诗人是与儿童一起出行寻花”理解错误,应该是诗人有与蜂蝶相伴的童心。

16.①诗人希望在春天看到美丽的涧上花,但花此时已被风吹得凋残;②诗人出行赏景过程中,因年老不胜酒力,且在患有眼疾的情况下遭遇风沙,难以继续出行;③诗人美好的希望在现实中难以实现,回到家中读道家经典以自慰。

【解析】抓住“希望与现实的矛盾”,分析诗歌中诗人的“希望”是什么,“现实”是什么。

①先看“希望”。诗歌首联说“醉里来寻涧上花”“不恨童心伴蜂蝶”,诗人说,趁着醉意我来寻找山涧中的花朵;我不遗憾仍有与蜂蝶相伴的童心。看来诗人的“希望”是在春天看到美丽的涧上花,自己仍然有蜂蝶相伴的童心,奔跑、玩闹。②再看“现实”。“已飘残雪散余霞”“风伯无端妒物华”,“飘残雪散余霞”是比喻,是说花朵已经被风吹落,瓣瓣残花如雪般飘落,如霞般飞散;“曲生也解欺人老”“但愁病眼厌风沙”,酒也懂得欺负年老的我,发愁我因眼疾畏沙。“现实”就是花此时已被风吹得凋残;诗人出行赏景过程中,因年老不胜酒力,且在患有眼疾的情况下遭遇风沙,难以继续出行;

③“归来隐几东窗下,一卷黄庭送日斜”,我寻花归来坐在东窗下的矮凳上,手拿一卷《黄庭经》目送夕阳西下。《黄庭经》,道教的经典著作。想看花没有看成,表明诗人美好的希望在现实中难以实现,回到家中读道家经典以自慰。

17.长太息以掩涕兮 哀民生之多艰

映阶碧草自春色 隔叶黄鹂空好音

地崩山摧壮士死 然后天梯石栈相钩连

18.A

【解析】第①处,语焉不详:指虽然提到了,但说得不详细。模棱两可:指不表示明确的态度,或没有明确的主张。语境意在强调骆驼城后期的历史并不详细,不涉及“明确的态度”“明确的主张”,故应选“语焉不详”。

第②处,淹没:(大水)漫过;盖过。湮没:埋没。语境说的是伴随着骆驼城的埋没,古城周围也逐渐被沙漠侵蚀,不涉及“(大水)漫过”,故应选“湮没”。

第③处,蔓延:像蔓草一样延伸扩展。漫延:水满溢而向周围扩散;泛指向四周扩散。语境说的是“沙漠”的扩张,故应选“漫延”。

19.C

【解析】从逻辑顺序上看,对于城池来说,应先是“兵临城下”,然后才是“命悬一线”,最后才是“化险为夷”,就此可排除ABD。

20.D

【解析】D.“《梦游天姥吟留别》则为近体,不受诗律限制,笔随兴至”错。《梦游天姥吟留别》是唐代诗人李白的一首乐府歌行体的杂言古体诗。

21.①却花费了很长时间;②痴迷于短视频;③长时间保持专注

【解析】①由“但”可知观看者在刷短视频的时间与“耗时短”相反,后面也有“不知不觉花费的时间就长了”,可填:却花费了很长时间;

②由“在短视频的海洋中,观看者慢慢迷失了自己”可知,这是说人们沉迷于短视频,可填:痴迷于短视频;

③由后文“保持专注已成为人们稀缺的品质之一”可知,此处应与“专注”有关;而人们已习惯于马上获得刺激,可见是难以长时间保持专注,可填:长时间保持专注。

22.示例:短视频易激起短暂的多巴胺分泌,可引发快感,但若沉溺其中,会使人变得浮躁。

文段介绍了短视频引发人们快感的原因,“刷短视频易激起短暂的多巴胺分泌,由它引发的快感......”,也就是短视频易激起短暂的多巴胺分泌,可引发快感;文段也介绍了刷短视频的弊端,“在短视频的海洋中,观看者慢慢迷失了自己,整个人变得更加浮躁,更难以在一件事情上坐住‘冷板凳’”,也就是若沉溺其中,会使人变得浮躁。

用转折关系的“但”连接两个句子,整理答案为:短视频易激起短暂的多巴胺分泌,可引发快感,但若沉溺其中,会使人变得浮躁。

23.例文:

内修本领,乘势而起

有人认为“打铁还需自身硬,绣花要得手绵巧”;也有人认为“人主者,以天下之目视,以天下之耳听,以天下之智虑,以天下之力争”。我以为,与其纠结自身与外界环境谁更重要,不如跳出这些“矛盾”将其融合化归。身处百年未有之大变局,我们既要自身强大,也要善于借助外部力量,内修本领,乘势而起,方能成一番大业。

“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”,面对波诡云谲的世界,我们要辨清“势”而知所向,乘‘势”起而知所为。生活水平的不断提升、教育质量的不断发展、AI技术的遥遥领先、信息的大爆炸.....世界为我们造“势”,而我们要擦亮双眼,从中选取对我们有利的部分积极利用。且看勾践卧薪尝胆、陈涉“轩木为兵,揭竿为旗”、诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”......先贤皆乘历史发展潮流之势,成就一番大业。

古人如此,当今世界的人们亦然。华为在改革开放之初抓住时机,致力于为国家的创新发展事业做出贡献。在各国封锁芯片技术的当下,他们逆势而上,“鸿蒙”系统、Mate60横空出世,世界震惊。以上种种,都是辨清时势、乘势而上之所得。如果不加以选择,来者不拒地接受外界所造之势,必然是深陷泥潭自取灭亡。一些高官身居高位,享受着权与利的双丰收,在这繁乱的美好中迷失自我。他们乘着腐败之势,一步步走向深渊,令人叹息。

光有外界所造的势就能获得成功吗 答案显然是否定的。处于外界给我们营造的良好环境中,我们更要增强自己的本领,踔厉奋发,才能飞得更高更远。张桂梅校长所创立的华坪女子高中,为大山的女孩架起了与外界沟通的桥梁。可是,如果女孩们不努力学习,而是浑浑噩噩地度过三年,那她们的命运还能被逆转吗 华为固然拥有国家各项政策和民众的大力支持,可是,如果他们只是原地踏步而不是投入大量的人力、物力、财力用于研发,那么它还能有这样的成就吗 chatGPT的发明,给人们带来了便利,但也有许多人因它失业,我们要不断提升自己的能力,才能不被AI取代。在“势”的基础之上,我们更要发奋图强,增强自己的本领,才能达到更远的彼岸。

身为青少年的我们,拥有良好的物质资源和学习环境。我们要勤奋刻苦地学习知识,以蓄力乘势而起,为中华民族伟大复兴添砖加瓦。“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”我们不仅要“自身硬”“手绵巧”,也要“乘于水、乘于风、乘于时”,内化本领,乘势而起,青春才能焕发光彩,人生方能熠熠生辉。

同课章节目录