第五章交通与社会变迁综合复习训练(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第五章交通与社会变迁综合复习训练(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 547.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-10 15:44:04 | ||

图片预览

文档简介

第五章交通与社会变迁综合复习训练

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.据相关资料显示,辛亥革命时期,有铁路经过的县响应革命的概率会高于没有铁路经过的县,在加入革命团体的人数方面,前者也多于后者。出现这一现象的原因是铁路建设( )

A.动摇了清朝的统治基础 B.增强了革命派的力量

C.降低了集体行动的成本 D.加速了新思想的传播

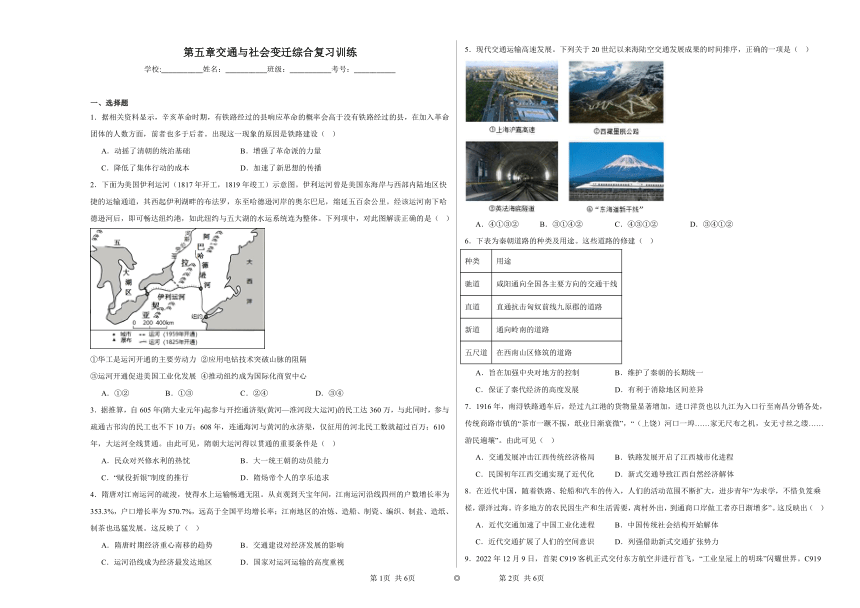

2.下面为美国伊利运河(1817年开工,1819年竣工)示意图。伊利运河曾是美国东海岸与西部内陆地区快捷的运输通道,其西起伊利湖畔的布法罗,东至哈德逊河岸的奥尔巴尼,绵延五百余公里。经该运河南下哈德逊河后,即可畅达纽约港,如此纽约与五大湖的水运系统连为整体。下列项中,对此图解读正确的是( )

①华工是运河开通的主要劳动力 ②应用电钻技术突破山脉的阻隔

③运河开通促进美国工业化发展 ④推动纽约成为国际化商贸中心

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.据推算,自605年(隋大业元年)起参与开挖通济渠(黄河—淮河段大运河)的民工达360万,与此同时,参与疏通古邗沟的民工也不下10万;608年,连通海河与黄河的永济渠,仅征用的河北民工数就超过百万;610年,大运河全线贯通。由此可见,隋朝大运河得以贯通的重要条件是( )

A.民众对兴修水利的热忱 B.大一统王朝的动员能力

C.“赋役折银”制度的推行 D.隋炀帝个人的享乐追求

4.隋唐对江南运河的疏浚,使得水上运输畅通无阻。从贞观到天宝年间,江南运河沿线四州的户数增长率为353.3%,户口增长率为570.7%,远高于全国平均增长率;江南地区的冶炼、造船、制瓷、编织、制盐、造纸、制茶也迅猛发展。这反映了( )

A.隋唐时期经济重心南移的趋势 B.交通建设对经济发展的影响

C.运河沿线成为经济最发达地区 D.国家对运河运输的高度重视

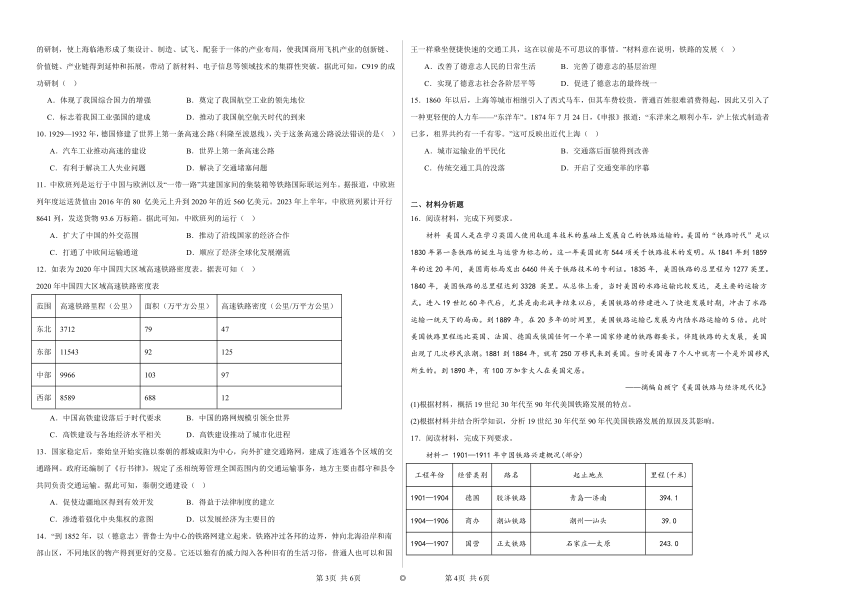

5.现代交通运输高速发展。下列关于20世纪以来海陆空交通发展成果的时间排序,正确的一项是( )

A.④①③② B.③①④② C.④③①② D.③④①②

6.下表为秦朝道路的种类及用途。这些道路的修建( )

种类 用途

驰道 咸阳通向全国各主要方向的交通干线

直道 直通抗击匈奴前线九原郡的道路

新道 通向岭南的道路

五尺道 在西南山区修筑的道路

A.旨在加强中央对地方的控制 B.维护了秦朝的长期统一

C.保证了秦代经济的高度发展 D.有利于消除地区间差异

7.1916年,南浔铁路通车后,经过九江港的货物量显著增加,进口洋货也以九江为入口行至南昌分销各处,传统商路市镇的“茶市一蹶不振,纸业日渐衰微”,“(上饶)河口一埠……家无尺布之机,女无寸丝之缕……游民遍壤”。由此可见( )

A.交通发展冲击江西传统经济格局 B.铁路发展开启了江西城市化进程

C.民国初年江西交通实现了近代化 D.新式交通导致江西自然经济解体

8.在近代中国,随着铁路、轮船和汽车的传入,人们的活动范围不断扩大,进步青年“为求学,不惜负笈乘槎,漂洋过海。许多地方的农民因生产和生活需要,离村外出,到通商口岸做工者亦日渐增多”。这反映出( )

A.近代交通加速了中国工业化进程 B.中国传统社会结构开始解体

C.近代交通扩展了人们的空间意识 D.列强借助新式交通扩张势力

9.2022年12月9日,首架C919客机正式交付东方航空并进行首飞,“工业皇冠上的明珠”闪耀世界。C919的研制,使上海临港形成了集设计、制造、试飞、配套于一体的产业布局,使我国商用飞机产业的创新链、价值链、产业链得到延伸和拓展,带动了新材料、电子信息等领域技术的集群性突破。据此可知,C919的成功研制( )

A.体现了我国综合国力的增强 B.奠定了我国航空工业的领先地位

C.标志着我国工业强国的建成 D.推动了我国航空航天时代的到来

10.1929—1932年,德国修建了世界上第一条高速公路(科隆至波恩线),关于这条高速公路说法错误的是( )

A.汽车工业推动高速的建设 B.世界上第一条高速公路

C.有利于解决工人失业问题 D.解决了交通堵塞问题

11.中欧班列是运行于中国与欧洲以及“一带一路”共建国家间的集装箱等铁路国际联运列车。据报道,中欧班列年度运送货值由2016年的80 亿美元上升到2020年的近560亿美元。2023年上半年,中欧班列累计开行8641列,发送货物93.6万标箱。据此可知,中欧班列的运行( )

A.扩大了中国的外交范围 B.推动了沿线国家的经济合作

C.打通了中欧间运输通道 D.顺应了经济全球化发展潮流

12.如表为2020年中国四大区域高速铁路密度表。据表可知( )

2020年中国四大区域高速铁路密度表

范围 高速铁路里程(公里) 面积(万平方公里) 高速铁路密度(公里/万平方公里)

东北 3712 79 47

东部 11543 92 125

中部 9966 103 97

西部 8589 688 12

A.中国高铁建设落后于时代要求 B.中国的路网规模引领全世界

C.高铁建设与各地经济水平相关 D.高铁建设推动了城市化进程

13.国家稳定后,秦始皇开始实施以秦朝的都城咸阳为中心,向外扩建交通路网,建成了连通各个区域的交通路网。政府还编制了《行书律》,规定了丞相统筹管理全国范围内的交通运输事务,地方主要由郡守和县令共同负责交通运输。据此可知,秦朝交通建设( )

A.促使边疆地区得到有效开发 B.得益于法律制度的建立

C.渗透着强化中央集权的意图 D.以发展经济为主要目的

14.“到1852年,以(德意志)普鲁士为中心的铁路网建立起来。铁路冲过各邦的边界,伸向北海沿岸和南部山区,不同地区的物产得到更好的交易。它还以独有的威力闯入各种旧有的生活习俗,普通人也可以和国王一样乘坐便捷快速的交通工具,这在以前是不可思议的事情。”材料意在说明,铁路的发展( )

A.改善了德意志人民的日常生活 B.完善了德意志的基层治理

C.实现了德意志社会各阶层平等 D.促进了德意志的最终统一

15.1860 年以后,上海等城市相继引入了西式马车,但其车费较贵,普通百姓很难消费得起,因此又引入了一种更轻便的人力车——“东洋车”。1874年7月24日,《申报》报道:“东洋来之顺利小车,沪上依式制造者已多,租界共约有一千有零。”这可反映出近代上海( )

A.城市运输业的平民化 B.交通落后面貌得到改善

C.传统交通工具的没落 D.开启了交通变革的序幕

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 美国人是在学习英国人使用轨道车技术的基础上发展自己的铁路运输的。美国的“铁路时代”是以1830年第一条铁路的诞生与运营为标志的。这一年美国就有544项关于铁路技术的发明。从1841年到1859年的近20年间,美国商标局发出6460件关于铁路技术的专利证。1835年,美国铁路的总里程为1277英里。1840年,美国铁路的总里程达到3328 英里。从总体上看,当时美国的水路运输比较发达,是主要的运输方式。进入19世纪60年代后,尤其是南北战争结束以后,美国铁路的修建进入了快速发展时期,冲击了水路运输一统天下的局面。到1889年,在20多年的时间里,美国铁路运输已发展为内陆水路运输的5倍。此时美国铁路里程远比英国、法国、德国或俄国任何一个单一国家修建的铁路都要长。伴随铁路的大发展,美国出现了几次移民浪潮。1881到1884年,就有250万移民来到美国。当时美国每7个人中就有一个是外国移民所生的。到1890年,有100万加拿大人在美国定居。

——摘编自顾宁《美国铁路与经济现代化》

(1)根据材料,概括19世纪30年代至90年代美国铁路发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析19世纪30年代至90年代美国铁路发展的原因及其影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1901—1911年中国铁路兴建概况(部分)

工程年份 经营类别 路名 起止地点 里程(千米)

1901—1904 德国 胶济铁路 青岛—济南 394.1

1904—1906 商办 潮汕铁路 潮州—汕头 39.0

1904—1907 国营 正太铁路 石家庄—太原 243.0

1904—1908 国营 沪宁铁路 上海—南京 311.0

1905—1909 国营 京张铁路 北京—张家口 201.2

1904—1910 法国 滇越铁路 昆明—河口 464.2

1906—1911 国营 广九铁路 广州—深圳 143.3

1908—1911 国营 津浦铁路 天津—浦口(南北分段通车) 1009.5

1908—1911 商办 南浔铁路 南昌—九江(九江至德安段) 52.7

——摘编自汪敬虞《中国近代经济史(1895—1927)》

材料二 到1978年末,我国铁路营业里程为5.2万千米。改革开放后,我国铁路建设突飞猛进,路网规模进一步扩大,路网质量显著提升。到2018年末,我国铁路营业总里程达到13.2万千米,较1949年增长五倍。2008年京津高铁开通运营,标志着我国铁路开始迈入高铁时代。到2018年末,高铁营业里程三万千米,是2008年的44.5倍。高铁营业里程超过世界高铁总里程的三分之二,居世界第一位。

——《辉煌70年——新中国经济社会发展成就(1949—2019)》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明1901—1911年中国铁路修建的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放后中国铁路建设的特点和意义。

18.阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 “流求”之名最早见于《隋书》,是古代中国涉东海岛屿的重要名称,但其具体指向并不清晰。唐宋时期伴随海外贸易的不断发展,“流求”意象广为流传,指涉区域不断扩大。岭南地区多将“流求”视为海外贸易国;明州地区将中日航路途经地泛指为“流求”;福州地区多把“流求”指向隔海相望的台湾岛北部。这一时期,在官方、士人、海商、海民等不同阶层共同参与下,在东海列岛展开了全方位经营和开发,泉州地方政府已实现对澎湖列岛的有效管辖。元官方将“琉求”确定为台湾岛南部,实现对台湾岛的行政管辖。明官方将“琉球”确定为琉球群岛,通过帮助琉球发展,实现对东海的常态化管控。古代中国的东海疆域格局在中琉两国的长期航海实践中正式确立,并在清朝国家统一进程中逐渐巩固。

——摘编自陈刚《“流求”指向演变所见古代中国东海疆域的形成》

材料二 马汉出生于军人世家,有着四十多年海军服役经历,曾担任美国海军军事学院院长。1890年他发表著作《海权对历史的影响》,阐述了其海权思想。马汉认为:“海权即凭借海洋或者通过海洋使一个民族成为伟大民族的一切东西。”海权实际上就是一个国家在海洋上的综合实力,包括海上军事力量和非军事力量。前者包括所拥有的舰队,包括附属的基地、港口等各种设施,后者则包括以海外贸易为核心的,和海洋相关的附属机构及其能力,也就是国家海洋经济力量的总和。马汉被人们称为“海权理论之父”,《海权对历史的影响》也被公认是影响世界发展的军事巨著。

——摘编自张峰《马克思主义海权思想与马汉海权论的比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,总结中国古代“流求”指向演变的总体趋势并分析中国东海疆域逐渐形成的原因。

(2)根据材料一、二、分析中国古代海疆观念和马汉海权思想形成的差异。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 最早的东西方文明互动,部分发轫于印欧人的民族大迁徙。印欧人拖家带口,坐着当时最先进的兵车(战车),兵分数路,一支侵入南欧的希腊,一支侵入两河流域,形成波斯人,还有一支向东南地区侵入印度,形成雅利安人,另外一支经中亚地区迁徙到中国北方。到公元前五百年,从印度河流域到不列颠岛,整个欧亚大陆西部都被带入青铜与铁器时代。

——摘编自张国刚《人类的童年与文明的边疆》

材料二 宋元时期,中国海外移民渐渐增多,在东南亚初步形成有规模的海外华人社群。明代中期以后,早期的海外华人社会逐渐形成,奠定了中国海外华人分布的基本格局,即以东南亚各国为主要中心。中国历史上最大规模的海外移民,发生在1840~1949年之间。这一时期的华人移民,数量远远超过前代,分布也比前代广泛得多。

——摘编自劳焕强《小议近代中国移民政策与西方殖民政策的差异及其原因》

(1)根据材料一并结合所学指出印欧人迁徙的方向和有利条件,以雅利安人为例,分析印欧人的迁徙对早期区域文化产生的重要影响。

(2)据材料二并结合所学知识,说明中国海外移民的阶段特征及形成原因。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:辛亥革命时期(中国)。根据材料“有铁路经过的县响应革命的概率会高于没有铁路经过的县,在加入革命团体的人数方面,前者也多于后者。”说明铁路修筑所到之处更易接触到新思想,这体现了铁路建设加速新思想传播,D项正确;动摇了清朝的统治基础夸大了铁路建设的作用,排除A项;铁路建设本身不能增强革命派力量,排除B项;降低了集体行动的成本与材料主旨关系不大,排除C项。故选D项。

2.D

【详解】本题是组合选择题。时空是19世纪初(美国)。结合所学可知,“华工是运河开通的主要劳动力”与史实不符,在加利福尼亚金矿和中央太平洋铁路工地等繁重劳动场所,华工才是主要劳动力,①不符合题意;电的应用在第二次工业革命时才出现,与题中时间不符,②不符合题意;运河开通将西部的原材料源源不断地运到东部,又将东部的工业成品运往西部,从而促进了美国工业化发展,③符合题意:运河将纽约与五大湖区和中西部地区联系起来,推动纽约成为国际化商贸中心,④符合题意。排除A、B、C三项。故选D项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:隋朝(中国)。根据材料“自605年(隋大业元年)起参与开挖通济渠(黄河—淮河段大运河)的民工达360万,与此同时,参与疏通古邗沟的民工也不下10万;608年,连通海河与黄河的永济渠,仅征用的河北民工数就超过百万”可知,隋朝能够调动大量民工参与修建大运河,体现了大一统王朝的动员能力,B项正确;隋朝大运河得以贯通的重要条件是大一统王朝的动员能力, “民众对兴修水利的热忱”虽然对大运河的修建有影响,但不属于重要条件,且民众是被征发劳役,没有热情,排除A项; “赋役折银”制度推行于明清时期,排除C项; “隋炀帝个人的享乐追求”是主观动因,不属于重要条件,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:隋唐(中国古代)。根据材料可知,隋唐对江南运河的疏浚,推动了江南地区人口的快速增长,手工业迅猛发展,这反映了交通建设推动经济发展,B项正确;材料中没有南北经济对比,无法得出南移趋势,排除A项;由材料无法推断运河沿线成为经济最发达地区,排除C项;材料强调运河疏浚对江南经济发展的影响,D项与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】本题是组合选择题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(中国)。根据所学知识可知,1988年建成的上海沪嘉高速,是中国大陆第一条高速公路。1964年,连接日本东京和新大阪的“东海道新干线”通车运营,这是世界上第一条商业运营高铁。1994年开通的英法海底隧道,将英国和欧洲大陆更紧密地连接起来。2023年,墨脱公路全线通车。由此可知,正确的排序为④①③②;墨脱公路全线通车于2023年,②应处于最后,排除B项;“东海道新干线”通车运营开启于1964年,④应该处于首位,排除C项;英法海底隧道开通于1994年,应处于东海道新干线”之后,排除D项。故选A项。

6.A

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干设问词,可知这是目的题、影响题,时空是秦朝时期。根据材料内容可知,秦朝修建了通往全国尤其是偏远地区的道路系统,使得路上交通四通八达,加强了咸阳与各地区的联系,便于加强中央对地方的控制,A项正确;秦朝二世而亡,并没有实现长期统一,排除B项;道路的修建有利于经济的交流和发展,但是“保证”的表述过于绝对,排除C项;不同地区的文化习俗等差异是无法消除的,“消除”的表述过于绝对,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是1916年中国。据材料可知,南浔铁路通车后,经过九江港的货物量显著增加,进口洋货也以九江为入口行至南昌分销各处,导致传统商路市镇的“茶市一蹶不振,纸业日渐衰微”,这说明交通发展冲击江西传统经济格局,A项正确; 材料反映了铁路发展对近代江西经济发展的影响,铁路发展确实会促进江西的城市化进程,但是“开启”在材料中无法体现,排除B项;材料未体现民国初年江西交通实现了近代化,材料主要反映了交通发展对江西经济格局的影响,排除C项;D项说法错误,中国自然经济完全解体是在1956年,排除D项。故选A项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料可知,随着铁路,轮船和汽车的传入,人们的活动范围扩大,可以到更远的地方学习或工作,与外界的联系增强,这说明人们的空间意识得到了扩展,C项正确;A项说法正确,但与材料无关,排除A项;传统社会结构开始解体不能在材料中得出,排除B项;列强扩张势力在材料中无从体现,排除D项。故选C项。

9.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(中国)。首架C919客机的成功研制和交付,展示了中国在商用飞机领域的实力和技术水平,这是我国科技创新和高端制造业发展的重要成果之—,结合所学知识可知,这种成果的取得需要强大综合国力的支撑,A项正确;虽然C919的成功研制代表了中国在商用飞机领域的发展,但并不能说明我国航空工业已经领先或者已经成为工业强国,排除BC项;C919的成功研制主要是在商用飞机领域,而不是航空航天领域,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是反向题。据本题时间信息可以得出准确时空是1929—1932年德国。高速公路的建设,缓解了交通堵塞问题,但不能解决交通堵塞问题,D项符合题意,D项正确;德国汽车工业的发展推动了高速公路的建设,A项正确,但不符题意,排除A项;德国修建的科隆至波恩线是世界上第一条高速公路,B项正确,但不符题意,排除B项;德国高速公路的建设,可以解决部分工人就业问题,C项正确,但不符题意,排除C项。故选D项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:当代中国。据材料可知,中欧班列运行于中国与欧洲以及“一带一路”共建国家之间,推动了地区间的贸易往来和经济交流,顺应了经济全球化发展潮流,D项正确;材料描述的是经济往来,而非外交往来,排除A项;材料没有描述关于沿线国家经济合作的信息,排除B项;打通了中欧间运输通道,“打通了”说法不符合史实,排除C项。故选D项。

12.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:2020年(中国)。据本题材料表格信息可知,中国四大区域高速铁路中,东部地区经济发达,高铁密度大,西部地区经济相对发展慢,高铁密度小,说明高铁建设与各地经济水平相关,C项正确;结合所学可知中国高铁建设引领时代要求,排除A项;材料并未与其他国家对比,无法说明中国的路网规模引领全世界,排除B项;材料只提到高铁的密度,并未涉及高铁对城市化的影响,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料“实施以秦朝的都城咸阳为中心”、“规定了丞相统筹管理全国范围内的交通运输事务”和所学知识可知,秦朝的交通建设渗透着强化中央集权的意图,C项正确;材料没有涉及边疆地区,排除A项;材料没有涉及法律制度对秦朝交通建设的影响,排除B项;材料强调的是秦朝交通建设主要是中央加强对地方的管理,D项不符合材料主旨,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是近代德意志。”根据“不同地区的物产得到更好的交易”、“普通人也可以和国王一样乘坐便捷快速的交通工”可知,铁路的出现促进了德意志境内商品的交流,冲击了社会等级秩序,由此说明铁路的发展改善了德意志人民的日常生活,A项正确;材料反映的是对德意志人民生活的改善,并不是强调基层治理的完善,排除B项;此时的德意志尚未实现社会各阶层的平等,排除C项;材料体现的是铁路对德意志社会生活的影响,不能说明促进了德意志的最终统一,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。从材料中的人力车盛行,可知人力车成为上海的重要交通工具,反映出城市运输业的平民化,A项正确;人力车不是以机器为动力的,不是近代化交通工具,不能体现上海开启交通近代化,也不能说明交通落后面貌得到改善,排除BD项;材料未涉及传统交通工具的发展状况,排除C项。故选A项。

16.(1)特点:发展迅猛;学习和借鉴英国技术;重视新技术的运用;具有阶段性特征。

(2)原因:南北战争结束以后,国内统一市场的形成;工业革命的推动;资本主义经济的持续发展;相对稳定的国内环境。

影响:推动了社会经济的发展;加速了城市化进程;带来了人口结构的巨大变化。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空19世纪30年代至90年代的美国。据材料“到1889年,在20多年的时间里,美国铁路运输已发展为内陆水路运输的5倍”可知,发展迅猛;据材料“美国人是在学习英国人使用轨道车技术的基础上发展自己的铁路运输的”可知,学习和借鉴英国技术;据材料“这一年美国就有544项关于铁路技术的发明。从1841年到1859年的近20 年间,美国商标局发出 6460件关于铁路技术的专利证”可知,重视新技术的运用;据材料“1835年,美国铁路的总里程为1277 英里。1840年,美国铁路的总里程达到3328 英里”“进入19世纪60年代后,尤其是南北战争结束以后,美国铁路的修建进入了快速发展时期,冲击了水路运输一统天下的局面。到1889年,在20多年的时间里,美国铁路运输已发展为内陆水路运输的5倍”可知,具有阶段性特征。

(2)本题是背景类、影响类材料分析题。时空是19世纪30年代至90年代的美国。第一小问原因,据材料“尤其是南北战争结束以后,美国铁路的修建进入了快速发展时期”并结合所学可知,南北战争结束以后,国内统一市场的形成;据材料时间“19世纪30年代至90年代”并结合所学可知,工业革命的推动;资本主义经济的持续发展;据材料“1881到1884 年,就有250万移民来到美国”并结合所学可知,相对稳定的国内环境。第二小问影响,据材料“到1889年,在20多年的时间里,美国铁路运输已发展为内陆水路运输的5倍”并结合所学可知,推动了社会经济的发展;结合所学可知,铁路的大发展,便利了城市生活,加速了城市化进程;据材料“伴随铁路的大发展,美国出现了几次移民浪潮”可知,带来了人口结构的巨大变化。

17.(1)清末新政的实施;西方资本输出的加剧;民族意识的觉醒;收回利权运动的开展;民族资本主义经济的发展;近代科学技术的进步;等等。

(2)特点:铁路里程发展显著;路网水平显著提升;高铁发展领先世界。意义:推动了国家整体交通建设的发展;加强了各地的经济文化联系;促进了经济社会的繁荣;满足了人民的出行需要;提升了中国的国际影响力;等等。

【详解】(1)本题为背景类材料分析题。时空为近代中国。结合所学可以从政治、经济和思想文化等角度分析,如政治上,此时清末新政的实施;收回利权运动的开展;经济上,西方资本输出的加剧;同时民族资本主义经济发展;思想文化上,民族意识的觉醒;近代科学技术的进步。

(2)本题为背景类材料分析题。时空为近代中国。特点:由材料二中“到1978年末,我国铁路营业里程为5.2万千米”、“到2018年末,我国铁路营业总里程达到13.2万千米,较1949年增长五倍”等可知,铁路里程发展显著;由“改革开放后,我国铁路建设突飞猛进,路网规模进一步扩大,路网质量显著提升”可知,路网水平显著提升;由“高铁营业里程超过世界高铁总里程的三分之二,居世界第一位”可知,高铁发展领先世界。意义:结合所学,从国内和国际两个角度分析,国内方面,从国家层面来看,推动了国家整体交通建设的发展;加强了各地的经济文化联系;促进了经济社会的繁荣;从个人层面来看,满足了人民的出行需要;国家方面,提升了中国的国际影响力。

18.(1)趋势:“流求”指向逐渐由笼统变为具体,指琉球群岛。

原因:古代对外贸易的不断发展(海上丝绸之路的拓展);社会各阶层参与对东海区域经营开发;中央政府对台湾、澎湖列岛、琉球群岛的有效管理。

(2)差异:中国古代的海疆观念是随着中国以和平方式展开海外贸易及海洋开发过程中逐渐形成的;马汉海权思想的形成伴随新航路开辟以来,西方殖民扩张和对海上霸权的争夺;美国在19世纪末成为工业强国,大规模对外扩张,日益重视海上力量。

【详解】(1)本题是对比类、背景类材料分析题。时空是古代中国。第一问,根据材料“是古代中国涉东海岛屿的重要名称,但其具体指向并不清晰……指涉区域不断扩大”“元官方将‘琉求’确定为台湾岛南部,……明官方将‘琉球’确定为琉球群岛”得出指向逐渐由笼统变为具体,指琉球群岛。第二问,根据材料“在官方、士人、海商、海民等不同阶层共同参与下,在东海列岛展开了全方位经营和开发”得出社会各阶层参与对东海区域经营开发;根据材料“元……实现对台湾岛的行政管辖”“明……实现对东海的常态化管控”得出中央政府的管辖;据材料“古代中国的东海疆域格局在中琉两国的长期航海实践中正式确立”结合所学知识得出古代对外贸易不断发展。

(2)本题是对比类材料分析题。时空是古代中国和近代西方。根据材料“唐宋时期伴随海外贸易的不断发展”“帮助琉球发展”“中琉两国的长期航海实践”得出中国古代的海疆观念是随着中国以和平方式开展海外贸易及海洋开放过程中逐渐形成的。根据材料“美国”“海权即凭借海洋或者通过海洋使一个民族成为伟大民族的一切东西……包括海上军事力量和非军事力量”,并结合所学可知,马汉强调海权的思想产生的重要背景是新航路开辟以来西方殖民扩张和对海上霸权的争夺,以及美国的崛起。

19.(1)方向:西起欧洲,东到印度的广大地区。

条件:驯养马匹,马拉战车。

影响:把马和铁等带到印度;陆续兴起一系列国家,印度历史进入列国时代;形成种姓制度和佛教,并对周边地区特别是东南亚产生重要影响。

(2)宋元时期:海外华人社群初步形成。

原因:造船和航海技术进步,商品经济的发展,海外商业活动频繁。

明清时期:以东南亚各国为中心的海外华人社会形成。

原因:郑和下西洋,中国和东南亚的政治经济联系加强;东南沿海人地矛盾尖锐;全球联系的初步建立。

近代时期:海外移民数量多,规模大,分布广。

原因:国内人口压力持续增加;西方殖民者对劳动力的需求;外国的入侵导致小农破产负担加重;华工出国合法化。

【详解】(1)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是古代世界。第一小问方向,据材料一“一支侵入南欧的希腊,一支侵入两河流域,形成波斯人,还有一支向东南地区侵入印度,形成雅利安人,另外一支经中亚地区迁徙到中国北方”可知,西起欧洲,东到印度的广大地区。第二小问条件,据材料一“坐着当时最先进的兵车(战车)”并结合所学可知,驯养马匹,马拉战车。第三小问影响,据材料一“还有一支向东南地区侵入印度,形成雅利安人”“到公元前五百年,从印度河流域到不列颠岛,整个欧亚大陆西部都被带入青铜与铁器时代”并结合所学可知,把马和铁等带到印度;陆续兴起一系列国家,印度历史进入列国时代;形成种姓制度和佛教,并对周边地区特别是东南亚产生重要影响。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是宋元至近代(中国)。首先宋元时期,据材料二“宋元时期,中国海外移民渐渐增多,在东南亚初步形成有规模的海外华人社群”可知,海外华人社群初步形成;原因结合所学可知,造船和航海技术进步,商品经济的发展,海外商业活动频繁。其次明清时期,据材料二“早期的海外华人社会逐渐形成,奠定了中国海外华人分布的基本格局,即以东南亚各国为主要中心”可知,以东南亚各国为中心的海外华人社会形成;原因结合明朝的史实和新航路的开辟可知,郑和下西洋,中国和东南亚的政治经济联系加强;东南沿海人地矛盾尖锐;全球联系的初步建立。最后近代时期,据材料二“中国历史上最大规模的海外移民,发生在1840~1949年之间。这一时期的华人移民,数量远远超过前代,分布也比前代广泛得多”可知,海外移民数量多,规模大,分布广;原因结合中国近代史可知,国内人口压力持续增加;西方殖民者对劳动力的需求;外国的入侵导致小农破产负担加重;华工出国合法化。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.据相关资料显示,辛亥革命时期,有铁路经过的县响应革命的概率会高于没有铁路经过的县,在加入革命团体的人数方面,前者也多于后者。出现这一现象的原因是铁路建设( )

A.动摇了清朝的统治基础 B.增强了革命派的力量

C.降低了集体行动的成本 D.加速了新思想的传播

2.下面为美国伊利运河(1817年开工,1819年竣工)示意图。伊利运河曾是美国东海岸与西部内陆地区快捷的运输通道,其西起伊利湖畔的布法罗,东至哈德逊河岸的奥尔巴尼,绵延五百余公里。经该运河南下哈德逊河后,即可畅达纽约港,如此纽约与五大湖的水运系统连为整体。下列项中,对此图解读正确的是( )

①华工是运河开通的主要劳动力 ②应用电钻技术突破山脉的阻隔

③运河开通促进美国工业化发展 ④推动纽约成为国际化商贸中心

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.据推算,自605年(隋大业元年)起参与开挖通济渠(黄河—淮河段大运河)的民工达360万,与此同时,参与疏通古邗沟的民工也不下10万;608年,连通海河与黄河的永济渠,仅征用的河北民工数就超过百万;610年,大运河全线贯通。由此可见,隋朝大运河得以贯通的重要条件是( )

A.民众对兴修水利的热忱 B.大一统王朝的动员能力

C.“赋役折银”制度的推行 D.隋炀帝个人的享乐追求

4.隋唐对江南运河的疏浚,使得水上运输畅通无阻。从贞观到天宝年间,江南运河沿线四州的户数增长率为353.3%,户口增长率为570.7%,远高于全国平均增长率;江南地区的冶炼、造船、制瓷、编织、制盐、造纸、制茶也迅猛发展。这反映了( )

A.隋唐时期经济重心南移的趋势 B.交通建设对经济发展的影响

C.运河沿线成为经济最发达地区 D.国家对运河运输的高度重视

5.现代交通运输高速发展。下列关于20世纪以来海陆空交通发展成果的时间排序,正确的一项是( )

A.④①③② B.③①④② C.④③①② D.③④①②

6.下表为秦朝道路的种类及用途。这些道路的修建( )

种类 用途

驰道 咸阳通向全国各主要方向的交通干线

直道 直通抗击匈奴前线九原郡的道路

新道 通向岭南的道路

五尺道 在西南山区修筑的道路

A.旨在加强中央对地方的控制 B.维护了秦朝的长期统一

C.保证了秦代经济的高度发展 D.有利于消除地区间差异

7.1916年,南浔铁路通车后,经过九江港的货物量显著增加,进口洋货也以九江为入口行至南昌分销各处,传统商路市镇的“茶市一蹶不振,纸业日渐衰微”,“(上饶)河口一埠……家无尺布之机,女无寸丝之缕……游民遍壤”。由此可见( )

A.交通发展冲击江西传统经济格局 B.铁路发展开启了江西城市化进程

C.民国初年江西交通实现了近代化 D.新式交通导致江西自然经济解体

8.在近代中国,随着铁路、轮船和汽车的传入,人们的活动范围不断扩大,进步青年“为求学,不惜负笈乘槎,漂洋过海。许多地方的农民因生产和生活需要,离村外出,到通商口岸做工者亦日渐增多”。这反映出( )

A.近代交通加速了中国工业化进程 B.中国传统社会结构开始解体

C.近代交通扩展了人们的空间意识 D.列强借助新式交通扩张势力

9.2022年12月9日,首架C919客机正式交付东方航空并进行首飞,“工业皇冠上的明珠”闪耀世界。C919的研制,使上海临港形成了集设计、制造、试飞、配套于一体的产业布局,使我国商用飞机产业的创新链、价值链、产业链得到延伸和拓展,带动了新材料、电子信息等领域技术的集群性突破。据此可知,C919的成功研制( )

A.体现了我国综合国力的增强 B.奠定了我国航空工业的领先地位

C.标志着我国工业强国的建成 D.推动了我国航空航天时代的到来

10.1929—1932年,德国修建了世界上第一条高速公路(科隆至波恩线),关于这条高速公路说法错误的是( )

A.汽车工业推动高速的建设 B.世界上第一条高速公路

C.有利于解决工人失业问题 D.解决了交通堵塞问题

11.中欧班列是运行于中国与欧洲以及“一带一路”共建国家间的集装箱等铁路国际联运列车。据报道,中欧班列年度运送货值由2016年的80 亿美元上升到2020年的近560亿美元。2023年上半年,中欧班列累计开行8641列,发送货物93.6万标箱。据此可知,中欧班列的运行( )

A.扩大了中国的外交范围 B.推动了沿线国家的经济合作

C.打通了中欧间运输通道 D.顺应了经济全球化发展潮流

12.如表为2020年中国四大区域高速铁路密度表。据表可知( )

2020年中国四大区域高速铁路密度表

范围 高速铁路里程(公里) 面积(万平方公里) 高速铁路密度(公里/万平方公里)

东北 3712 79 47

东部 11543 92 125

中部 9966 103 97

西部 8589 688 12

A.中国高铁建设落后于时代要求 B.中国的路网规模引领全世界

C.高铁建设与各地经济水平相关 D.高铁建设推动了城市化进程

13.国家稳定后,秦始皇开始实施以秦朝的都城咸阳为中心,向外扩建交通路网,建成了连通各个区域的交通路网。政府还编制了《行书律》,规定了丞相统筹管理全国范围内的交通运输事务,地方主要由郡守和县令共同负责交通运输。据此可知,秦朝交通建设( )

A.促使边疆地区得到有效开发 B.得益于法律制度的建立

C.渗透着强化中央集权的意图 D.以发展经济为主要目的

14.“到1852年,以(德意志)普鲁士为中心的铁路网建立起来。铁路冲过各邦的边界,伸向北海沿岸和南部山区,不同地区的物产得到更好的交易。它还以独有的威力闯入各种旧有的生活习俗,普通人也可以和国王一样乘坐便捷快速的交通工具,这在以前是不可思议的事情。”材料意在说明,铁路的发展( )

A.改善了德意志人民的日常生活 B.完善了德意志的基层治理

C.实现了德意志社会各阶层平等 D.促进了德意志的最终统一

15.1860 年以后,上海等城市相继引入了西式马车,但其车费较贵,普通百姓很难消费得起,因此又引入了一种更轻便的人力车——“东洋车”。1874年7月24日,《申报》报道:“东洋来之顺利小车,沪上依式制造者已多,租界共约有一千有零。”这可反映出近代上海( )

A.城市运输业的平民化 B.交通落后面貌得到改善

C.传统交通工具的没落 D.开启了交通变革的序幕

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 美国人是在学习英国人使用轨道车技术的基础上发展自己的铁路运输的。美国的“铁路时代”是以1830年第一条铁路的诞生与运营为标志的。这一年美国就有544项关于铁路技术的发明。从1841年到1859年的近20年间,美国商标局发出6460件关于铁路技术的专利证。1835年,美国铁路的总里程为1277英里。1840年,美国铁路的总里程达到3328 英里。从总体上看,当时美国的水路运输比较发达,是主要的运输方式。进入19世纪60年代后,尤其是南北战争结束以后,美国铁路的修建进入了快速发展时期,冲击了水路运输一统天下的局面。到1889年,在20多年的时间里,美国铁路运输已发展为内陆水路运输的5倍。此时美国铁路里程远比英国、法国、德国或俄国任何一个单一国家修建的铁路都要长。伴随铁路的大发展,美国出现了几次移民浪潮。1881到1884年,就有250万移民来到美国。当时美国每7个人中就有一个是外国移民所生的。到1890年,有100万加拿大人在美国定居。

——摘编自顾宁《美国铁路与经济现代化》

(1)根据材料,概括19世纪30年代至90年代美国铁路发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析19世纪30年代至90年代美国铁路发展的原因及其影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1901—1911年中国铁路兴建概况(部分)

工程年份 经营类别 路名 起止地点 里程(千米)

1901—1904 德国 胶济铁路 青岛—济南 394.1

1904—1906 商办 潮汕铁路 潮州—汕头 39.0

1904—1907 国营 正太铁路 石家庄—太原 243.0

1904—1908 国营 沪宁铁路 上海—南京 311.0

1905—1909 国营 京张铁路 北京—张家口 201.2

1904—1910 法国 滇越铁路 昆明—河口 464.2

1906—1911 国营 广九铁路 广州—深圳 143.3

1908—1911 国营 津浦铁路 天津—浦口(南北分段通车) 1009.5

1908—1911 商办 南浔铁路 南昌—九江(九江至德安段) 52.7

——摘编自汪敬虞《中国近代经济史(1895—1927)》

材料二 到1978年末,我国铁路营业里程为5.2万千米。改革开放后,我国铁路建设突飞猛进,路网规模进一步扩大,路网质量显著提升。到2018年末,我国铁路营业总里程达到13.2万千米,较1949年增长五倍。2008年京津高铁开通运营,标志着我国铁路开始迈入高铁时代。到2018年末,高铁营业里程三万千米,是2008年的44.5倍。高铁营业里程超过世界高铁总里程的三分之二,居世界第一位。

——《辉煌70年——新中国经济社会发展成就(1949—2019)》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明1901—1911年中国铁路修建的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放后中国铁路建设的特点和意义。

18.阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 “流求”之名最早见于《隋书》,是古代中国涉东海岛屿的重要名称,但其具体指向并不清晰。唐宋时期伴随海外贸易的不断发展,“流求”意象广为流传,指涉区域不断扩大。岭南地区多将“流求”视为海外贸易国;明州地区将中日航路途经地泛指为“流求”;福州地区多把“流求”指向隔海相望的台湾岛北部。这一时期,在官方、士人、海商、海民等不同阶层共同参与下,在东海列岛展开了全方位经营和开发,泉州地方政府已实现对澎湖列岛的有效管辖。元官方将“琉求”确定为台湾岛南部,实现对台湾岛的行政管辖。明官方将“琉球”确定为琉球群岛,通过帮助琉球发展,实现对东海的常态化管控。古代中国的东海疆域格局在中琉两国的长期航海实践中正式确立,并在清朝国家统一进程中逐渐巩固。

——摘编自陈刚《“流求”指向演变所见古代中国东海疆域的形成》

材料二 马汉出生于军人世家,有着四十多年海军服役经历,曾担任美国海军军事学院院长。1890年他发表著作《海权对历史的影响》,阐述了其海权思想。马汉认为:“海权即凭借海洋或者通过海洋使一个民族成为伟大民族的一切东西。”海权实际上就是一个国家在海洋上的综合实力,包括海上军事力量和非军事力量。前者包括所拥有的舰队,包括附属的基地、港口等各种设施,后者则包括以海外贸易为核心的,和海洋相关的附属机构及其能力,也就是国家海洋经济力量的总和。马汉被人们称为“海权理论之父”,《海权对历史的影响》也被公认是影响世界发展的军事巨著。

——摘编自张峰《马克思主义海权思想与马汉海权论的比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,总结中国古代“流求”指向演变的总体趋势并分析中国东海疆域逐渐形成的原因。

(2)根据材料一、二、分析中国古代海疆观念和马汉海权思想形成的差异。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 最早的东西方文明互动,部分发轫于印欧人的民族大迁徙。印欧人拖家带口,坐着当时最先进的兵车(战车),兵分数路,一支侵入南欧的希腊,一支侵入两河流域,形成波斯人,还有一支向东南地区侵入印度,形成雅利安人,另外一支经中亚地区迁徙到中国北方。到公元前五百年,从印度河流域到不列颠岛,整个欧亚大陆西部都被带入青铜与铁器时代。

——摘编自张国刚《人类的童年与文明的边疆》

材料二 宋元时期,中国海外移民渐渐增多,在东南亚初步形成有规模的海外华人社群。明代中期以后,早期的海外华人社会逐渐形成,奠定了中国海外华人分布的基本格局,即以东南亚各国为主要中心。中国历史上最大规模的海外移民,发生在1840~1949年之间。这一时期的华人移民,数量远远超过前代,分布也比前代广泛得多。

——摘编自劳焕强《小议近代中国移民政策与西方殖民政策的差异及其原因》

(1)根据材料一并结合所学指出印欧人迁徙的方向和有利条件,以雅利安人为例,分析印欧人的迁徙对早期区域文化产生的重要影响。

(2)据材料二并结合所学知识,说明中国海外移民的阶段特征及形成原因。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:辛亥革命时期(中国)。根据材料“有铁路经过的县响应革命的概率会高于没有铁路经过的县,在加入革命团体的人数方面,前者也多于后者。”说明铁路修筑所到之处更易接触到新思想,这体现了铁路建设加速新思想传播,D项正确;动摇了清朝的统治基础夸大了铁路建设的作用,排除A项;铁路建设本身不能增强革命派力量,排除B项;降低了集体行动的成本与材料主旨关系不大,排除C项。故选D项。

2.D

【详解】本题是组合选择题。时空是19世纪初(美国)。结合所学可知,“华工是运河开通的主要劳动力”与史实不符,在加利福尼亚金矿和中央太平洋铁路工地等繁重劳动场所,华工才是主要劳动力,①不符合题意;电的应用在第二次工业革命时才出现,与题中时间不符,②不符合题意;运河开通将西部的原材料源源不断地运到东部,又将东部的工业成品运往西部,从而促进了美国工业化发展,③符合题意:运河将纽约与五大湖区和中西部地区联系起来,推动纽约成为国际化商贸中心,④符合题意。排除A、B、C三项。故选D项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:隋朝(中国)。根据材料“自605年(隋大业元年)起参与开挖通济渠(黄河—淮河段大运河)的民工达360万,与此同时,参与疏通古邗沟的民工也不下10万;608年,连通海河与黄河的永济渠,仅征用的河北民工数就超过百万”可知,隋朝能够调动大量民工参与修建大运河,体现了大一统王朝的动员能力,B项正确;隋朝大运河得以贯通的重要条件是大一统王朝的动员能力, “民众对兴修水利的热忱”虽然对大运河的修建有影响,但不属于重要条件,且民众是被征发劳役,没有热情,排除A项; “赋役折银”制度推行于明清时期,排除C项; “隋炀帝个人的享乐追求”是主观动因,不属于重要条件,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:隋唐(中国古代)。根据材料可知,隋唐对江南运河的疏浚,推动了江南地区人口的快速增长,手工业迅猛发展,这反映了交通建设推动经济发展,B项正确;材料中没有南北经济对比,无法得出南移趋势,排除A项;由材料无法推断运河沿线成为经济最发达地区,排除C项;材料强调运河疏浚对江南经济发展的影响,D项与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】本题是组合选择题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(中国)。根据所学知识可知,1988年建成的上海沪嘉高速,是中国大陆第一条高速公路。1964年,连接日本东京和新大阪的“东海道新干线”通车运营,这是世界上第一条商业运营高铁。1994年开通的英法海底隧道,将英国和欧洲大陆更紧密地连接起来。2023年,墨脱公路全线通车。由此可知,正确的排序为④①③②;墨脱公路全线通车于2023年,②应处于最后,排除B项;“东海道新干线”通车运营开启于1964年,④应该处于首位,排除C项;英法海底隧道开通于1994年,应处于东海道新干线”之后,排除D项。故选A项。

6.A

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干设问词,可知这是目的题、影响题,时空是秦朝时期。根据材料内容可知,秦朝修建了通往全国尤其是偏远地区的道路系统,使得路上交通四通八达,加强了咸阳与各地区的联系,便于加强中央对地方的控制,A项正确;秦朝二世而亡,并没有实现长期统一,排除B项;道路的修建有利于经济的交流和发展,但是“保证”的表述过于绝对,排除C项;不同地区的文化习俗等差异是无法消除的,“消除”的表述过于绝对,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是1916年中国。据材料可知,南浔铁路通车后,经过九江港的货物量显著增加,进口洋货也以九江为入口行至南昌分销各处,导致传统商路市镇的“茶市一蹶不振,纸业日渐衰微”,这说明交通发展冲击江西传统经济格局,A项正确; 材料反映了铁路发展对近代江西经济发展的影响,铁路发展确实会促进江西的城市化进程,但是“开启”在材料中无法体现,排除B项;材料未体现民国初年江西交通实现了近代化,材料主要反映了交通发展对江西经济格局的影响,排除C项;D项说法错误,中国自然经济完全解体是在1956年,排除D项。故选A项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料可知,随着铁路,轮船和汽车的传入,人们的活动范围扩大,可以到更远的地方学习或工作,与外界的联系增强,这说明人们的空间意识得到了扩展,C项正确;A项说法正确,但与材料无关,排除A项;传统社会结构开始解体不能在材料中得出,排除B项;列强扩张势力在材料中无从体现,排除D项。故选C项。

9.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(中国)。首架C919客机的成功研制和交付,展示了中国在商用飞机领域的实力和技术水平,这是我国科技创新和高端制造业发展的重要成果之—,结合所学知识可知,这种成果的取得需要强大综合国力的支撑,A项正确;虽然C919的成功研制代表了中国在商用飞机领域的发展,但并不能说明我国航空工业已经领先或者已经成为工业强国,排除BC项;C919的成功研制主要是在商用飞机领域,而不是航空航天领域,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是反向题。据本题时间信息可以得出准确时空是1929—1932年德国。高速公路的建设,缓解了交通堵塞问题,但不能解决交通堵塞问题,D项符合题意,D项正确;德国汽车工业的发展推动了高速公路的建设,A项正确,但不符题意,排除A项;德国修建的科隆至波恩线是世界上第一条高速公路,B项正确,但不符题意,排除B项;德国高速公路的建设,可以解决部分工人就业问题,C项正确,但不符题意,排除C项。故选D项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:当代中国。据材料可知,中欧班列运行于中国与欧洲以及“一带一路”共建国家之间,推动了地区间的贸易往来和经济交流,顺应了经济全球化发展潮流,D项正确;材料描述的是经济往来,而非外交往来,排除A项;材料没有描述关于沿线国家经济合作的信息,排除B项;打通了中欧间运输通道,“打通了”说法不符合史实,排除C项。故选D项。

12.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:2020年(中国)。据本题材料表格信息可知,中国四大区域高速铁路中,东部地区经济发达,高铁密度大,西部地区经济相对发展慢,高铁密度小,说明高铁建设与各地经济水平相关,C项正确;结合所学可知中国高铁建设引领时代要求,排除A项;材料并未与其他国家对比,无法说明中国的路网规模引领全世界,排除B项;材料只提到高铁的密度,并未涉及高铁对城市化的影响,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料“实施以秦朝的都城咸阳为中心”、“规定了丞相统筹管理全国范围内的交通运输事务”和所学知识可知,秦朝的交通建设渗透着强化中央集权的意图,C项正确;材料没有涉及边疆地区,排除A项;材料没有涉及法律制度对秦朝交通建设的影响,排除B项;材料强调的是秦朝交通建设主要是中央加强对地方的管理,D项不符合材料主旨,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是近代德意志。”根据“不同地区的物产得到更好的交易”、“普通人也可以和国王一样乘坐便捷快速的交通工”可知,铁路的出现促进了德意志境内商品的交流,冲击了社会等级秩序,由此说明铁路的发展改善了德意志人民的日常生活,A项正确;材料反映的是对德意志人民生活的改善,并不是强调基层治理的完善,排除B项;此时的德意志尚未实现社会各阶层的平等,排除C项;材料体现的是铁路对德意志社会生活的影响,不能说明促进了德意志的最终统一,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。从材料中的人力车盛行,可知人力车成为上海的重要交通工具,反映出城市运输业的平民化,A项正确;人力车不是以机器为动力的,不是近代化交通工具,不能体现上海开启交通近代化,也不能说明交通落后面貌得到改善,排除BD项;材料未涉及传统交通工具的发展状况,排除C项。故选A项。

16.(1)特点:发展迅猛;学习和借鉴英国技术;重视新技术的运用;具有阶段性特征。

(2)原因:南北战争结束以后,国内统一市场的形成;工业革命的推动;资本主义经济的持续发展;相对稳定的国内环境。

影响:推动了社会经济的发展;加速了城市化进程;带来了人口结构的巨大变化。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空19世纪30年代至90年代的美国。据材料“到1889年,在20多年的时间里,美国铁路运输已发展为内陆水路运输的5倍”可知,发展迅猛;据材料“美国人是在学习英国人使用轨道车技术的基础上发展自己的铁路运输的”可知,学习和借鉴英国技术;据材料“这一年美国就有544项关于铁路技术的发明。从1841年到1859年的近20 年间,美国商标局发出 6460件关于铁路技术的专利证”可知,重视新技术的运用;据材料“1835年,美国铁路的总里程为1277 英里。1840年,美国铁路的总里程达到3328 英里”“进入19世纪60年代后,尤其是南北战争结束以后,美国铁路的修建进入了快速发展时期,冲击了水路运输一统天下的局面。到1889年,在20多年的时间里,美国铁路运输已发展为内陆水路运输的5倍”可知,具有阶段性特征。

(2)本题是背景类、影响类材料分析题。时空是19世纪30年代至90年代的美国。第一小问原因,据材料“尤其是南北战争结束以后,美国铁路的修建进入了快速发展时期”并结合所学可知,南北战争结束以后,国内统一市场的形成;据材料时间“19世纪30年代至90年代”并结合所学可知,工业革命的推动;资本主义经济的持续发展;据材料“1881到1884 年,就有250万移民来到美国”并结合所学可知,相对稳定的国内环境。第二小问影响,据材料“到1889年,在20多年的时间里,美国铁路运输已发展为内陆水路运输的5倍”并结合所学可知,推动了社会经济的发展;结合所学可知,铁路的大发展,便利了城市生活,加速了城市化进程;据材料“伴随铁路的大发展,美国出现了几次移民浪潮”可知,带来了人口结构的巨大变化。

17.(1)清末新政的实施;西方资本输出的加剧;民族意识的觉醒;收回利权运动的开展;民族资本主义经济的发展;近代科学技术的进步;等等。

(2)特点:铁路里程发展显著;路网水平显著提升;高铁发展领先世界。意义:推动了国家整体交通建设的发展;加强了各地的经济文化联系;促进了经济社会的繁荣;满足了人民的出行需要;提升了中国的国际影响力;等等。

【详解】(1)本题为背景类材料分析题。时空为近代中国。结合所学可以从政治、经济和思想文化等角度分析,如政治上,此时清末新政的实施;收回利权运动的开展;经济上,西方资本输出的加剧;同时民族资本主义经济发展;思想文化上,民族意识的觉醒;近代科学技术的进步。

(2)本题为背景类材料分析题。时空为近代中国。特点:由材料二中“到1978年末,我国铁路营业里程为5.2万千米”、“到2018年末,我国铁路营业总里程达到13.2万千米,较1949年增长五倍”等可知,铁路里程发展显著;由“改革开放后,我国铁路建设突飞猛进,路网规模进一步扩大,路网质量显著提升”可知,路网水平显著提升;由“高铁营业里程超过世界高铁总里程的三分之二,居世界第一位”可知,高铁发展领先世界。意义:结合所学,从国内和国际两个角度分析,国内方面,从国家层面来看,推动了国家整体交通建设的发展;加强了各地的经济文化联系;促进了经济社会的繁荣;从个人层面来看,满足了人民的出行需要;国家方面,提升了中国的国际影响力。

18.(1)趋势:“流求”指向逐渐由笼统变为具体,指琉球群岛。

原因:古代对外贸易的不断发展(海上丝绸之路的拓展);社会各阶层参与对东海区域经营开发;中央政府对台湾、澎湖列岛、琉球群岛的有效管理。

(2)差异:中国古代的海疆观念是随着中国以和平方式展开海外贸易及海洋开发过程中逐渐形成的;马汉海权思想的形成伴随新航路开辟以来,西方殖民扩张和对海上霸权的争夺;美国在19世纪末成为工业强国,大规模对外扩张,日益重视海上力量。

【详解】(1)本题是对比类、背景类材料分析题。时空是古代中国。第一问,根据材料“是古代中国涉东海岛屿的重要名称,但其具体指向并不清晰……指涉区域不断扩大”“元官方将‘琉求’确定为台湾岛南部,……明官方将‘琉球’确定为琉球群岛”得出指向逐渐由笼统变为具体,指琉球群岛。第二问,根据材料“在官方、士人、海商、海民等不同阶层共同参与下,在东海列岛展开了全方位经营和开发”得出社会各阶层参与对东海区域经营开发;根据材料“元……实现对台湾岛的行政管辖”“明……实现对东海的常态化管控”得出中央政府的管辖;据材料“古代中国的东海疆域格局在中琉两国的长期航海实践中正式确立”结合所学知识得出古代对外贸易不断发展。

(2)本题是对比类材料分析题。时空是古代中国和近代西方。根据材料“唐宋时期伴随海外贸易的不断发展”“帮助琉球发展”“中琉两国的长期航海实践”得出中国古代的海疆观念是随着中国以和平方式开展海外贸易及海洋开放过程中逐渐形成的。根据材料“美国”“海权即凭借海洋或者通过海洋使一个民族成为伟大民族的一切东西……包括海上军事力量和非军事力量”,并结合所学可知,马汉强调海权的思想产生的重要背景是新航路开辟以来西方殖民扩张和对海上霸权的争夺,以及美国的崛起。

19.(1)方向:西起欧洲,东到印度的广大地区。

条件:驯养马匹,马拉战车。

影响:把马和铁等带到印度;陆续兴起一系列国家,印度历史进入列国时代;形成种姓制度和佛教,并对周边地区特别是东南亚产生重要影响。

(2)宋元时期:海外华人社群初步形成。

原因:造船和航海技术进步,商品经济的发展,海外商业活动频繁。

明清时期:以东南亚各国为中心的海外华人社会形成。

原因:郑和下西洋,中国和东南亚的政治经济联系加强;东南沿海人地矛盾尖锐;全球联系的初步建立。

近代时期:海外移民数量多,规模大,分布广。

原因:国内人口压力持续增加;西方殖民者对劳动力的需求;外国的入侵导致小农破产负担加重;华工出国合法化。

【详解】(1)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是古代世界。第一小问方向,据材料一“一支侵入南欧的希腊,一支侵入两河流域,形成波斯人,还有一支向东南地区侵入印度,形成雅利安人,另外一支经中亚地区迁徙到中国北方”可知,西起欧洲,东到印度的广大地区。第二小问条件,据材料一“坐着当时最先进的兵车(战车)”并结合所学可知,驯养马匹,马拉战车。第三小问影响,据材料一“还有一支向东南地区侵入印度,形成雅利安人”“到公元前五百年,从印度河流域到不列颠岛,整个欧亚大陆西部都被带入青铜与铁器时代”并结合所学可知,把马和铁等带到印度;陆续兴起一系列国家,印度历史进入列国时代;形成种姓制度和佛教,并对周边地区特别是东南亚产生重要影响。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是宋元至近代(中国)。首先宋元时期,据材料二“宋元时期,中国海外移民渐渐增多,在东南亚初步形成有规模的海外华人社群”可知,海外华人社群初步形成;原因结合所学可知,造船和航海技术进步,商品经济的发展,海外商业活动频繁。其次明清时期,据材料二“早期的海外华人社会逐渐形成,奠定了中国海外华人分布的基本格局,即以东南亚各国为主要中心”可知,以东南亚各国为中心的海外华人社会形成;原因结合明朝的史实和新航路的开辟可知,郑和下西洋,中国和东南亚的政治经济联系加强;东南沿海人地矛盾尖锐;全球联系的初步建立。最后近代时期,据材料二“中国历史上最大规模的海外移民,发生在1840~1949年之间。这一时期的华人移民,数量远远超过前代,分布也比前代广泛得多”可知,海外移民数量多,规模大,分布广;原因结合中国近代史可知,国内人口压力持续增加;西方殖民者对劳动力的需求;外国的入侵导致小农破产负担加重;华工出国合法化。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化