苏教版六年级下册数学大树有多高实验(课件)(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版六年级下册数学大树有多高实验(课件)(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-11 06:20:01 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

苏教版数学六年级下册第六单元

大树有多高

说

课

流

程

教材分析

学情分析

1

2

3 教学方法

4 教学目标

教学过程

5

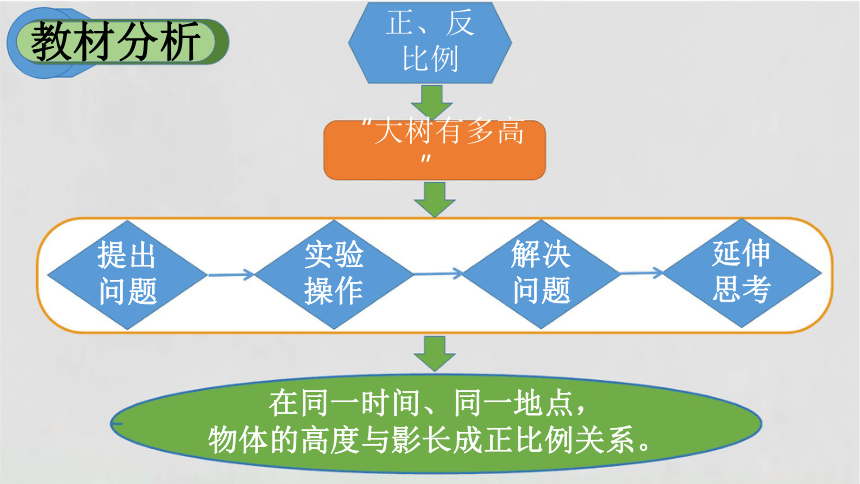

正、反

比例

教材分析

“大树有多高

”

提出

问题

实验

操作

解决

问题

延伸

思考

在同一时间、同一地点,

物体的高度与影长成正比例关系。

学情分析

比的意义和基本

性质、求比值、

化简比

教学方法

实 验

法

讨 论

引 导

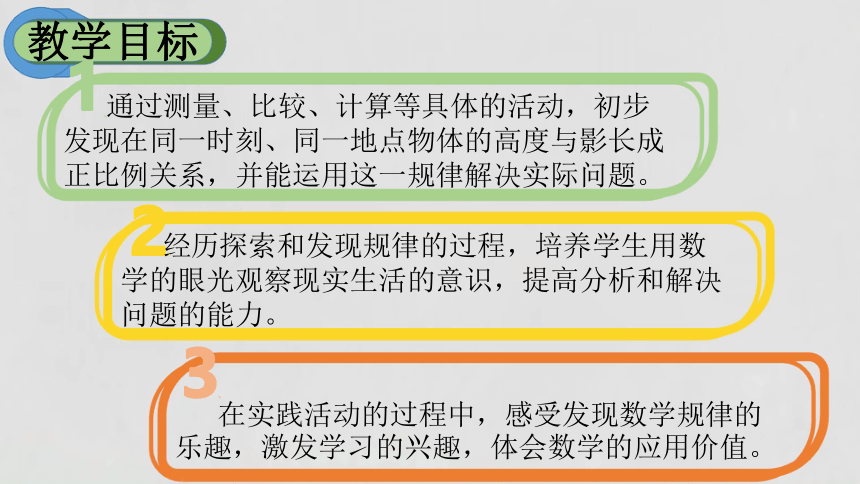

教学目标

1

通过测量、比较、计算等具体的活动,初步

发现在同一时刻、同一地点物体的高度与影长成

正比例关系,并能运用这一规律解决实际问题。

、

2

经、 历探索和发现规律的过程,培养学生用数

学的眼光观察现实生活的意识,提高分析和解决

问题的能力。

3

在实践活动的过程中,感受发现数学规律的

乐趣,激发学习的兴趣,体会数学的应用价值。

、

掌握在同一时间、

同一地点,物体的

高度与影长成正比

例关系。

准确、灵活地运用

这一规律解决实际

问题。

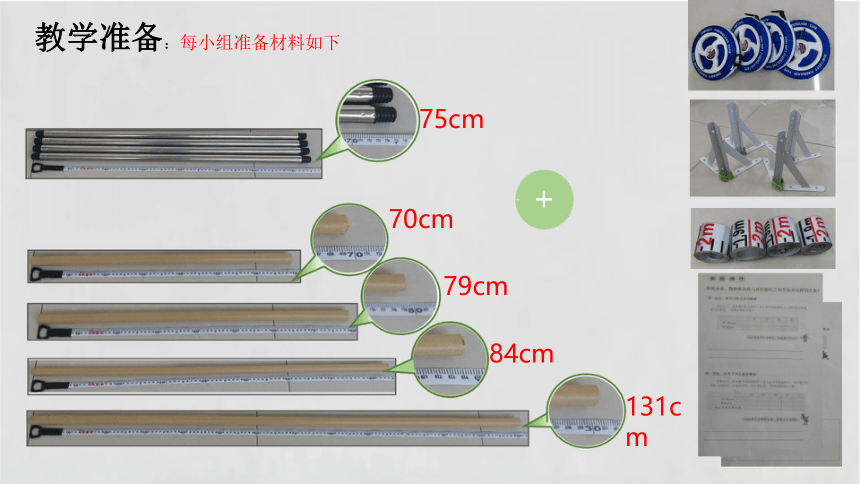

教学准备:每小组准备材料如下

75cm

+

70cm

79cm

84cm

131c

m

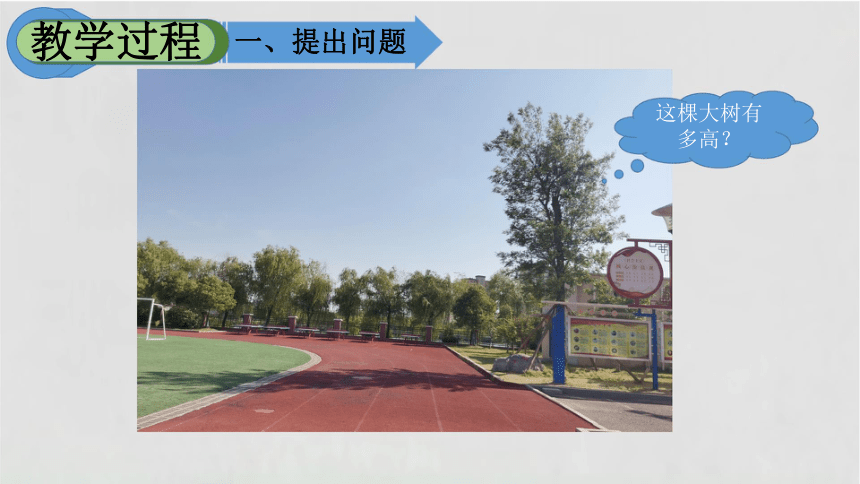

教学过程

一、提出问题

这棵大树有

多高?

教学过程

二 、 实验操作

探究同样高度的

探究不同高度的

第一层次

第二层次

物体

物体

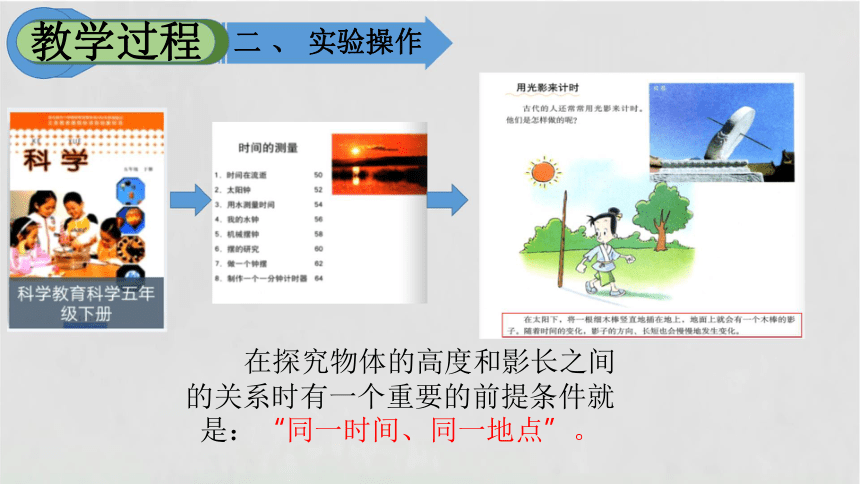

教学过程

二 、 实验操作

在探究物体的高度和影长之间

的关系时有一个重要的前提条件就

是:“同一时间、同一地点”。

探究同样高度

教学过程

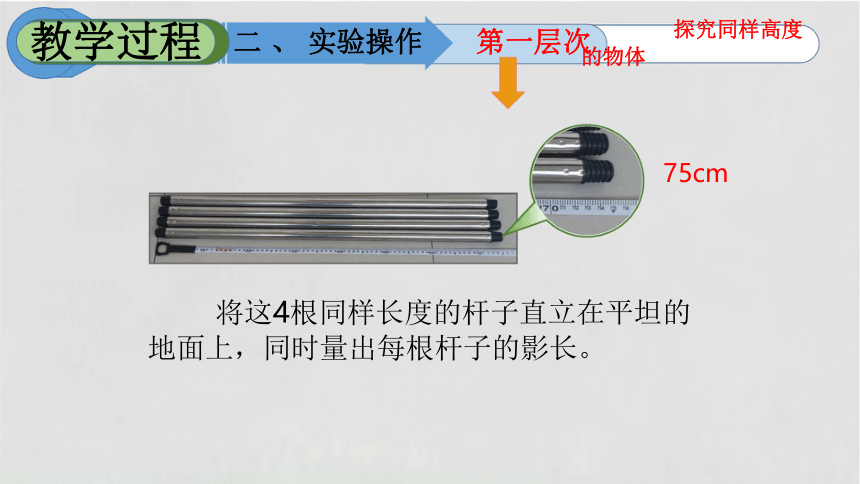

二 、 实验操作 第一层次

的物体

75cm

将这4根同样长度的杆子直立在平坦的

地面上,同时量出每根杆子的影长。

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

初次测量

一次改进

二次改进

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

初次测量

55cm

62cm

61cm

64cm

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

一次改进

存在问题:测量中杆子倾斜了

+

一次改进:使用直角支架保持直立

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

一次改进

66cm

67c

m

66cm

69cm

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

二次改进

存在问题:尺子与影子不平行

+

二次改进:使用地面标尺

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

二次改进

70cm

70cm

70cm

70cm

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

初次测量数据

一次改进测量数据

二次改进测量数据

结论: 在同一时间、同一地点,同样高度的物体,影子的长度是相等的。

探究不同高度

教学过程

二 、 实验操作 第二层次

的物体

70cm

79cm

84cm

131c

m

将这4根不同长度的杆子直立在平坦的地

面上,同时量出每根杆子的影长并记录在表。

探究不同高度

教学过程

二 、 实验操作 第二层次

的物体

67c

m

76c

m

126c

m

81c

m

探究不同高度

教学过程

二 、 实验操作 第二层次

的物体

结论:在同一时间、同一地点,物体的高度不同,影子

的长度也不同,但物体的高度和影长的比的比

值

总是一定,它们成 正比例 的关系。

教学过程

三、 解决问题

这棵大树有

多高?

教学过程

三、 解决问题

要 求:

每组选一根杆子直立在大树旁;

同时量出杆子和大树的影长;

并把结果记录在表中。

竿子

教学过程

三、 解决问题

1190cm

129c

m

教学过程

三、 解决问题

请根据表中数据,计算出大树的高度;

并对比计算结果,交流计算方法。

取平均值

大树的高度为:

1203cm=12.03

m

教学过程

四、延伸思考

同样高度的物体在 比较物体的高度和 在同一时间、同

不同时间、不同地 影长时,要在同一 一地点,物体的

点测出的影长 是会 时间、同一地点。 高度和影长成正

变化的。

比例。

这棵大树

有多高?

第

一

层

次

探

究

二次改进

一次改进

实验操作

解决实际问题

第

二

层

次

探

究

大树有多高

谢 谢

!

苏教版数学六年级下册第六单元

大树有多高

说

课

流

程

教材分析

学情分析

1

2

3 教学方法

4 教学目标

教学过程

5

正、反

比例

教材分析

“大树有多高

”

提出

问题

实验

操作

解决

问题

延伸

思考

在同一时间、同一地点,

物体的高度与影长成正比例关系。

学情分析

比的意义和基本

性质、求比值、

化简比

教学方法

实 验

法

讨 论

引 导

教学目标

1

通过测量、比较、计算等具体的活动,初步

发现在同一时刻、同一地点物体的高度与影长成

正比例关系,并能运用这一规律解决实际问题。

、

2

经、 历探索和发现规律的过程,培养学生用数

学的眼光观察现实生活的意识,提高分析和解决

问题的能力。

3

在实践活动的过程中,感受发现数学规律的

乐趣,激发学习的兴趣,体会数学的应用价值。

、

掌握在同一时间、

同一地点,物体的

高度与影长成正比

例关系。

准确、灵活地运用

这一规律解决实际

问题。

教学准备:每小组准备材料如下

75cm

+

70cm

79cm

84cm

131c

m

教学过程

一、提出问题

这棵大树有

多高?

教学过程

二 、 实验操作

探究同样高度的

探究不同高度的

第一层次

第二层次

物体

物体

教学过程

二 、 实验操作

在探究物体的高度和影长之间

的关系时有一个重要的前提条件就

是:“同一时间、同一地点”。

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

75cm

将这4根同样长度的杆子直立在平坦的

地面上,同时量出每根杆子的影长。

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

初次测量

一次改进

二次改进

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

初次测量

55cm

62cm

61cm

64cm

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

一次改进

存在问题:测量中杆子倾斜了

+

一次改进:使用直角支架保持直立

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

一次改进

66cm

67c

m

66cm

69cm

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

二次改进

存在问题:尺子与影子不平行

+

二次改进:使用地面标尺

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

二次改进

70cm

70cm

70cm

70cm

探究同样高度

教学过程

二 、 实验操作 第一层次

的物体

初次测量数据

一次改进测量数据

二次改进测量数据

结论: 在同一时间、同一地点,同样高度的物体,影子的长度是相等的。

探究不同高度

教学过程

二 、 实验操作 第二层次

的物体

70cm

79cm

84cm

131c

m

将这4根不同长度的杆子直立在平坦的地

面上,同时量出每根杆子的影长并记录在表。

探究不同高度

教学过程

二 、 实验操作 第二层次

的物体

67c

m

76c

m

126c

m

81c

m

探究不同高度

教学过程

二 、 实验操作 第二层次

的物体

结论:在同一时间、同一地点,物体的高度不同,影子

的长度也不同,但物体的高度和影长的比的比

值

总是一定,它们成 正比例 的关系。

教学过程

三、 解决问题

这棵大树有

多高?

教学过程

三、 解决问题

要 求:

每组选一根杆子直立在大树旁;

同时量出杆子和大树的影长;

并把结果记录在表中。

竿子

教学过程

三、 解决问题

1190cm

129c

m

教学过程

三、 解决问题

请根据表中数据,计算出大树的高度;

并对比计算结果,交流计算方法。

取平均值

大树的高度为:

1203cm=12.03

m

教学过程

四、延伸思考

同样高度的物体在 比较物体的高度和 在同一时间、同

不同时间、不同地 影长时,要在同一 一地点,物体的

点测出的影长 是会 时间、同一地点。 高度和影长成正

变化的。

比例。

这棵大树

有多高?

第

一

层

次

探

究

二次改进

一次改进

实验操作

解决实际问题

第

二

层

次

探

究

大树有多高

谢 谢

!