苏教版必修一《始得西山宴游记》教学课件(75张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版必修一《始得西山宴游记》教学课件(75张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-17 13:45:30 | ||

图片预览

文档简介

课件75张PPT。始得西山宴游记柳宗元教学目的

1.学习本文在比照与映衬中写景的特点。

2.体会本文借景抒情、融情于景的艺术特色。

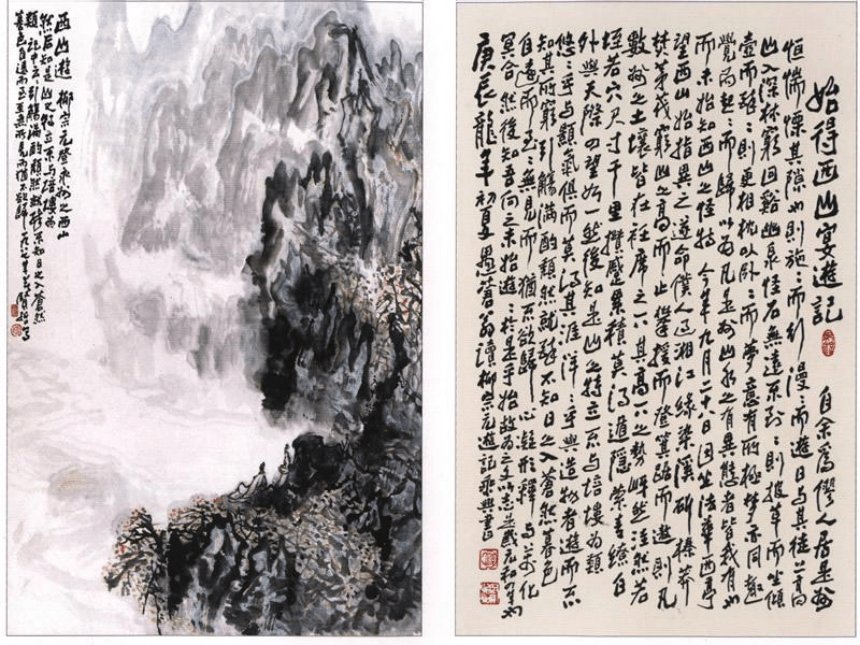

3.了解“为”、“穷”的不同用法。 柳宗元(773—819),唐代文学家、思想家。字子厚,河东(今山西永济县)人,世称河东先生,是唐宋八大家之一。柳宗元的山水游记对后世游记散文的发展有重大影响,《永州八记》是这方面的代表作。他写的游记不仅文笔简洁,描摹生动真切,富有诗情画意,而且处处渗透着作者的思想感情,寄托着对生活遭际的感慨和对黑暗现实的不满。 《始得西山宴游记》是《永州八记》的第一篇,作者寄情山水,写偶识西山的欣喜,写西山形势的高峻,写宴饮之乐,写与自然的融合,表露自己的傲世情怀。 “记”,是古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,寄景抒情,托物言志。 《石涧记》《石渠记》《小石城山记》《小石潭记》《袁家渴记》《始得西山宴游记》《钴鉧潭记》

《钴鉧潭西小丘记》寄情于景托物寓志《始得西山宴游记》、《钴鉧潭记》、

《钴鉧潭西小丘记》、《至小丘西小石记》、

《袁家渴记》、《石渠记》、

《石涧记》、《小石城山记》。

《永州八记》对自然美的描绘,贵在精雕细刻出一种幽深之美。八记描写的大都是眼前小景,如小丘、小石潭、小石涧、小石城山等,柳宗元总是以小见大,犹如沙里淘金,提炼出一副副价值连城的艺术精品。

柳宗元在《永州八记》中刻画永州山水的形象美、色彩美和动态美,不是纯客观地描摹自然,而是以山水自喻,赋予永州山水以血肉灵魂,把永州山水性格化了。可以说,永州山水之美就是柳公人格美的艺术写照,物我和谐,汇成一曲动人心弦的人与自然的交响华章。永州八记始得西山宴游记1.阅读课文,回答题目为什么说是“始”?2.这里的“宴”是不是举行宴会?[解题]“始得”二字的含义及其贯串全文的作用 平日的游览,平淡无奇,索然无味,而西山景色新异,令人精神振奋,心旷神怡,是作者第一次真正的游览,所以在题目上冠以“始得”二字。“始得”二字为全文的线索,有贯穿全文的作用。题解读音僇人

施施而行

斫榛莽

焚茅茷

箕踞

衽席

岈然若垤若穴

攒蹙

遁隐

培塿

颢气

引觞

读音僇人 lù

施施而行 yí

斫榛莽 zhuó zhēn

焚茅茷 fá

箕踞 jī jù

衽席 rèn

岈然 xiā

若垤若穴 dié

攒蹙 cuán cù

遁隐 dùn

培塿 pǒu lǒu

颢气 hào

引觞 shāng

⑴僇(lù)人???? ⑵?惴(zhuì???)栗(lì)

⑶ 施施(yíyí) ⑷榛(zhēn)莽

⑸茅伐(fá) ⑹箕(jī)踞(jù)

⑺衽(rèn)席 ⑻岈(xiā)然

⑼若垤(dié) ⑽攒(cuán)蹙(cù)

⑾培(pǒu)娄(lǒu) ⑿颢(hào)气

⒀引觞(shāng) ⒁斫(zhuó)

⒂ 遁(dùn)隐 ⒃颓(tuí)然

⒄冥(míng)合 1、读音始得西山宴游记 自余为僇人,居是州,恒 惴栗。其隙也,则施施而行,漫漫而游。日与其徒上高山,入深林,穷回溪;幽泉怪石,无远不到。到则披草而坐,倾壶而醉,醉则更相枕以卧,卧而梦。意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

[疏通课文](1)始得西山宴游记:始得,初游。宴,安逸,快乐。游,游览。

(2)余自为僇人:僇(lù)人,受刑的人,罪人。僇,通 “戮”。这里是遭到贬谪的意思。

(3)居是州:居,住。是,这。是州,指永州。

(4)恒惴栗:恒,常常。惴栗,忧惧不安

(5)其隙也:隙,空闲的时候。(6)则施施而行:施施(yì),缓慢行走的样子。

(7)漫漫南游:漫漫,随意不受拘束的样子。

(8)日与其徒上高山:日,每日。其,自己的。徒,同伴。

(9)穷回溪:穷,尽,穷尽。回溪,弯曲的小河。

(10)幽泉怪石:幽泉,幽深的泉水。怪石,奇异的石头。

(11)无远不到:意思是,只要风景好,不管多远的地方都去。

(12)到则披草而坐:披草,拨开草。披,拨开。

(13)醉则更相枕以卧:更,更换交替。相枕,互相紧靠着。

(14)意有所极,梦亦同趣:心里想到那里,梦中也就到了那里。极,到。趣,通“趋”,往。

(15)以为凡是州之山有异态者:异态,奇异的形态。

(16)而未始知西山之怪特:未始,未尝。怪特,奇怪、特别。

定语后置认真体会下面一段文字的修辞特点:

到则披草而坐,倾壶而醉。醉则更相枕以卧,卧而梦。意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。 这一段文字运用了相同字首尾相接的顶针修辞方法。

这种修辞手法规造成了一种回环往复,绵绵无穷,醉梦交织,颓唐郁结的心情,无以消解的表达效果。 难点解析 此五句语气急促,并运用顶针的修辞手法,即后一句的第一个字与前一句的末一字相同,强调“到”、“醉”、“卧”、“起”等动作,造成一种单调、无味的效果,表现出以往的游览大多心不在焉,未能真正投入其中,也没有形成真正的精神上的共鸣,并照应了前文的“施施而行,漫漫而游”。第一自然段译文:

自从我成为罪人以来,就居住在这个州,常常处于恐惧不安之中。空闲时,就慢步走走,任意地游玩。每天和我的同伴们登上高山,走入丛林的深处,穷尽迂回曲折的溪流,凡是有清幽泉水奇特山石的地方,无论多远没有不到的。到了就用手分开草坐在草地上,倒尽壶中酒直到喝醉为止。醉了进而互相枕着身体躺下,躺下就进入梦乡,心中所想到的,梦中也同样梦到(梦境中也有同样的旨趣)。睡醒了起来,起来后回家。我因此认为凡是这个州形态奇异的山,我都游览过了,然而却未曾知道西山的奇异特别。表现内心愤慨,又引出下文出游漫无目的游览,心中苦闷象征心灵孤寂,不知所往苦中作乐,借酒浇愁寄情于景文章中心内容是记叙西山之游,作者为何开篇从他处着墨?为托出西山作铺垫第一部分(l段):概述被贬到永州后,

寄情山水,自以为游遍了永州,却不

知还有一个“怪特”的西山。 今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。遂命仆人过湘江,缘染溪,斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之下。其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐;萦青缭白,外与天际,四望如一。然后知是山之特出,不与培塿为类。悠悠乎与颢气 俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。引觞满酌,颓然就醉,不知日之入,苍然暮色,自远而至,至无所见,而犹不欲归。心凝形释,与万化冥合。然后知吾向之未始游,游于是乎始,故为之文以志。?

是岁元和四年也。

[疏通课文]始指异之:指异,指点而称奇。

(2) 缘染溪:缘,沿着。

(3) 斫榛莽:斫(zhuó),砍。

榛(zhēn)莽,杂乱丛生的草水。

(4) 焚茅筏:焚,烧。茅筏(fá),茅草之类。

筏,草叶众多的样子。

(5) 箕踞而邀:箕踞(jījù),席地而坐,

两脚伸直岔开,成簸箕状。遨,游赏。

(6) 则凡数州之土壤:土壤,土地。

(7) 皆在衽席之下:衽席,古代睡觉用的席子。

(8) 岈然洼然:山谷深幽的样子,溪谷低洼的样子。

(9) 若垤若穴:垤(dié),蚁垤,蚂蚁洞外的小土堆。

穴,洞。

(10) 尺寸千里:看上去只有尺寸的大小远近,

而实际上有千里的大小远近。(11) 攒蹙累积:攒(Cuán),聚集。蹙(Cù),缩小。

累积,重叠积压。

(12) 莫得遁隐:遁隐,隐藏不见。

(13) 萦青缭白:青色和白色的景物萦绕在一起。

萦,缭都是缠绕的意思。

(14) 外与天际:际,连接、结合。天际,天边。

(15) 四望如一:向四面环顾,看到的情景都一样。

(16) 然后知是山之特立:然后,这样以后,

指看了眼前的美景之后。

特立,高出一般的立在那里。

(17) 不与培塿为类:培楼(pǒu lóu):大小坟冢。

这里借指小土堆似的山丘,小土丘。(18) 悠悠乎与灏气俱而莫得其涯:悠悠,广大的样子。

灏(hào)气,弥漫于天地之间的大气。灏,水势大。

涯,边际,极限。

(19) 洋洋乎与造物者游而不知其所究:洋洋,得意的样子。

造物者,即天地、自然。

(20) 引觞满酌:引觞(shāng),拿起酒杯。引,拿起。

(21) 颓然就醉:颓然,形容醉倒的样子。就,接近。

(22) 心凝形释:凝,凝结,停止了思维活动。释,消散。

(23) 与万化冥合:万化,万物。

冥合,融化其中,浑然一体。

(24) 然后知吾向之未始游:向,从前。未始,未尝。

(25) 游于是乎始:于是,从此,从现在。

(26) 故为之文以志:以,来。志,记。

第 二部分(2段):特写游西山的经过。

第一层(从“今年九月二十八日”到“始指异之”):

写偶识西山的欣喜。

第二层(从“遂命仆过湘江”到“穷山之高而 止”):

写登山的经过。

第三层(从“攀援而登”到“不知其所穷”):

写西山形势的高峻、气象之阔大。

第四层(从“引觞满酌”到“至无所见而犹不欲归”):

写宴饮之乐。

第五层(从‘心凝形释”到“游于是乎始”):

写人与自然的融合。

第六层《从“故为之文以志”到完):

写此文的目的和时间。 柳宗元认为西山有什么特点。

(怪异、特立)什么意思? 你能用有关的语句加以说明吗? 1)、险(过、缘、斫、焚) 2)、高(皆在衽席之下) 3)、空阔(外与天际,四望如一) 4)、特立(不与培娄为类) 第1段写游西山前,自以为永州的奇山异水自己都游遍了,面对幽泉怪石饮酒娱乐自然洒脱。

(第1段“未始知西山之怪特”为过渡句。)

第2段写游西山,通过望而见其异,登高知其隐,醉而忘归突出西山之怪特,及作者始得胜景的喜悦。

(“望西山,始指异之”领起西山之游。)

此段可分三层:

第一层写初登西山时所见景致,暗示了西山的高峻。

第二层写府瞰众山之景,以众山之小反衬西山之高。

第三层远眺所见之景,又显示西山高耸云天的气势。

第3段点明游西山的时间。

(“然后知吾向之未始游,游于是乎始”与前文相照应。)文章结构 自主复习:掌握课下注释重点实词、虚词,并能翻译每一句话!!!①说说作者围绕“始”“游”叙写了哪些内容?

②抓住了西山的什么特点? 你能用图示来表示此文的思路吗?漫游他山--( )--( )---未始西山之怪特

坐法华寺--过湘江--( )

--( )--( )

--知吾向之未始游,游于是乎始穷回溪醉酒而归缘染溪穷高山俯视众山“始得”统摄全篇2、字词:

(一)通假字:余自为僇人

梦亦同趣

(二)一词多义:

而:施施而行( )

起而归( )

悠悠乎与灏气俱而莫得其涯( )通戮,遭到贬谪表修饰表承接却通趋,往,返为:自余为僇人( ) 不与培塿为类( ) 故为之文以志( ) 之:而未始知西山之怪特( ) 始得异之( ) 然后知吾向之未始游( ) 故为之文以志( )成为成为写的代所见景色主谓之间代所见景色

(三)古今异义:

而未始知西山之怪特

攒蹙累积

然后知是山之特立

古:未曾 今:未开始古:重叠到一起 今:积累古:这样以后 今:之后凡是州之山水有异态者

游于是乎始古:所有的,这

今:古:从此 今:未开始(四):译句(1) 自余为僇人,居是州,恒惴栗。

(2)苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。

我自从遭到贬谪,住在这个永州,常惊恐不安。深青的夜色,从远处而来,直到什么都看不见了,还是不想回家。(3)心凝形释,与万化冥合。 (4)然后知吾向之未始游。 我的精神凝聚安定,形体得到解脱,与万物暗暗合成一体。 这之后才知道我自己从前还未曾游览。 思考:1、本文与《小石潭记》作于同一年,所写都是永州山水景物,但《小石潭记》更偏重于客观描写,本文更偏于主观感受。试举一两个例子,作简要分析。

2、作者描写西山宴游,表露作者什么样感情?

“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。” 柳宗元在《小石潭记》中为我们描绘的迷人景色 柳宗元在《小石潭记》中为我们描绘的迷人景色 1、《小石潭记》中写“下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。”描写潭中景基本上是纯客观实写,没有加入作者的主观感受。

本文中写“其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。索青缭白,外与天际,四望如一。”描写西山的高峻,气象的阔大没有直接着力于西山本身的景物,而通过登临眺望的尺寸千里的感受,通过景物之间的相互映衬运用生动的比喻,色彩的喧染,构成一幅绚丽多姿的山水画。

2、表露作者寄情山水,聊以忘忧的傲世情怀。

(1)作者为什么说“然后知吾向之未始游,游于是乎始”?

(2)文章中心内容是记叙西山之游,作者为何开篇从他处着墨?

(3)文中两次写满酌而醉,有何作用?

(4)作者借西山之游,抒发了自己怎样的人生感受?

(5)作者怎样用比照映衬来写西山之景? 课后思考题(5)作者由西山的特立之貌,喻自己卓而不群的人格,表现自己志高不俗的志向。又以两个长句咏叹西山的神韵,整体对偶又错落有致,更嵌以虚词,一唱三叹,有曲折回环之美。此时他仿佛觉得脚下的西山及大自然中的一切与自己完全消融在一起,物我合一。④其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭白,外与天际,四望如一。 作者为什么说“然后知吾

向之未始游,游于是乎始”?

作者游奇山异水是想聊以忘忧,文章开头即写明自己不幸的遭遇和贬谪南荒后“恒惴栗”郁闷痛苦不堪的心情,因此“幽泉怪石,无远不到”,以至“凡是州之山有异态者,皆我有也”。虽然他几乎走遍了永州的奇山异水,但却没有给他带来特殊的感觉,没有感到此山此水有何“怪特”之处。然而当作者“坐法华西亭,望西山” 时,“数州之土壤”尽收眼底,方觉西山是任何地方都无法相比的,渐渐地作者不知不觉与天地万物融为一体,深切体会到天人合一的至理。因此作者认为西山之游才是真正游览山;水的开始,以往的游览算不上真正的游览。文题“始得”恰好点明此游之意义,并以“始”与“未始”结构全文。 作者怎样叙西山之游? 本文中心内容是记叙西山之游,但作者开篇却从他处着墨,先写以前永州异山秀水的游览,以此作为铺垫,来比照映衬西山之游不同于以往。 作者首先是被那登高所见的博大景观而震惊,千里之间的高山深谷如土堆、洞穴,尽收眼底,浮云萦绕群山,与天空连成一体,此时作者才真正感受到与自然同呼吸, 与天地同游的快慰。从高峻的西山中作者感受到卓尔不群的人格之美,“心凝形释,与万化冥合”,作者终于找到了自己的知音,他仿佛与西山心心相印,自己志高 品峻的情操恰恰在西山那高峻峭拔之貌中得以体现。作者在这物我交融之中得到了解脱与审美享受,以至醉不思归。 文中两次写满酌而醉,作用有何不同?

第一次出现是往日游览时,作者都会“披草

而坐,倾壶而醉。醉则更相枕以卧,卧而梦。

意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。”这短

促紧凑的语句反映了作者单调乏味的生活及苦

闷抑郁的内心感受。虽然他想在游览山水中得

以解脱,但酒醉之后依然如故。而西山之游却

使作者感到从未有过的快慰,不只是美酒醉人,

更是这高峻峭拔的西山使其感受到物我相融醉

而忘归,心中的欢喜怡悦不言而喻。前后对比

更突出西山之游给作者带来的独特感受。 ?作者借西山之游抒发了自己怎样的人生感受?

前部分写以往浏览时记叙之中流露出被贬失意抑郁不平的心态。而后文写游西山则表现出偶识西山之喜,沉醉之乐,借西山的高峻气势表现自己的高洁人格。 作者怎样用比照映衬来写西山之景的? 柳宗元的山水游记刻画细致,寄托深远,情景交融,具有极高的艺术感染力。作者在本文没有直接写眼中西山,而从多角度写登西山所见所感,采用比照映衬手法突出其高峻峭拔之貌。如先写“坐法华西亭,望西山,始指异之”。再写登上西山始感高险难测,云天相连。由极目远眺,“凡数州之土壤,皆在衽席之下”衬其高。所见之深山低谷,好像土堆洞口,千里之外的景物尤如近在咫尺亦衬其高。青云萦绕,云天相连浑然二体更衬其高。由此写出“然后知是山之特立,不与培蝼为类”的感受。在比照映衬之下,西山之景更显其美,西山之游更觉其异。 写作手法上的两大特色

1、比照与映衬

2、寄情于景,托物寓志未得西山之前,概写泛游其它山的情况始得西山,特写西山突出它的卓尔不群心情感受游览方式醉酒恒惴栗心凝形释,与万化冥合凝神观赏施施而行,

漫漫而游倾壶而醉,醉则更相枕以卧,觉而起,起而归引觞满酌,颓然就醉,至无所见而犹不欲归比照与映衬手法的运用从登高望远所见到的景物的渺小来衬托西山的高而怪特 表现之一表现之二(5)作者由西山的特立之貌,喻自己卓而不群的人格,表现自己志高不俗的志向。又以两个长句咏叹西山的神韵,整体对偶又错落有致,更嵌以虚词,一唱三叹,有曲折回环之美。此时他仿佛觉得脚下的西山及大自然中的一切与自己完全消融在一起,物我合一。④其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭白,外与天际,四望如一。

效果检测2、字词:

(一)通假字:自余为僇人 梦亦同趣

同“戮”,刑辱 同“趋”,往,赴

(二)一词多义:

而:

施施而行( )

起而归( )

至无所见而犹不欲归( )表修饰表承接表转折效果检测为:

自余为僇人

不与培塿为类

故为之文以志

之:

而未始知西山之怪特

始得异之

然后知吾向之未始游

故为之文以志

动词,成为

动词,成为

动词,写

助词,的

代词,代所见景色

助词,取独

代词,代所见景色效果检测(三)古今异义:

凡是州之山水有异态者

游于是乎始

攒蹙累积

古:重叠到一起 今:积累

然后知是山之特立

古:这样以后 今:之后(四):译句(1) 自余为僇人,居是州,恒惴栗。

(2)苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。

(3)心凝形释,与万化冥合。 (4)然后知吾向之未始游。 效果检测(四)译句:

(1)自余为僇人,居是州,恒惴栗。

自从我成为罪人,就居住在这个州里,常常惊恐不安。

(2)苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。

苍茫的夜色,从远处而来,直到什么都看不见了但还是不想回去。(3)心凝形释,与万化冥合。

我的精神专一,形体解除乐束缚,似乎与自然界的万物浑然一体。

(4)然后知吾向之未始游。

这之后才知道我自己从前还未曾开始真正的游览。效果检测(五)句式及词类活用:

请从课文中找出有特殊句式的句子。

以为凡是州之山水有异态者,皆我有也。

请从课文中找出有词类活用现象的词。

日与其徒上高山

始指异之

萦青缭白 在永州,残酷的政治迫害,艰苦的生活环境,使柳宗元悲愤、忧郁、痛苦,加之几次无情的火灾,严重损害了他的健康,竟至到了“行则膝颤、坐则髀痹”的程度。但贬谪生涯所经受的种种迫害和磨难,并未动摇柳宗元的政治理想。他在信中明确表示:“虽万受摈弃,不更乎其内。” 永州10年是柳宗元人生一大转折。在京城时,他直接从事革新活动,到永州后,他的斗争则转到了思想文化领域。永州十年,是他继续坚持斗争的十年,广泛研究古往今来关于哲学、政治、历史、文学等方面的一些重大问题,撰文著书,《封建论》、《天对》、《六逆论》等著名作品,大多是在永州完成的。

????????? 柳宗元是否由此开始真正找出了“惴栗”,走向精神

上的豁达与强大了呢? 未得西山之前,概写泛游其它山的情况始得西山,特写西山突出它的卓尔不群心情感受游览方式醉酒恒惴栗心凝形释,与万化冥合凝神观赏施施而行,

漫漫而游倾壶而醉,醉则更相枕以卧,觉而起,起而归引觞满酌,颓然就醉,至无所见而犹不欲归比照与映衬手法的运用从登高望远所见到的景物的渺小来衬托西山的高而怪特 表现之一表现之二1、比照与映衬

2、寄情于景,托物寓志写作手法上的两大特色②幽泉怪石,无远不到。到则披草而坐,倾壶而醉。醉则更相枕以卧,卧而梦。意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。③以为凡是州之山有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。⑤然后知是山之特立,不与培塿为类。悠悠乎与颢气俱而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。⑥然后知吾向之未始游,游于是乎始。④其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭白,外与天际,四望如一。欣赏品味①则施施而行,漫漫而游。 (2)此五句语句长短交错,语气急促,运用顶针的修辞手法,上下钩连,强调“到”、“醉”、“卧”、“起”等动作,造成一种单调、无味的效果,表现出以往的游览大多心不在焉,未能真正投入其中,也没有形成真正的精神上的共鸣,并照应了前文的“施施而行,漫漫而游”。(1)以对偶短句写无目的出游的情状,“施施”“漫漫”叠字连用,描摹生动。(3) 长短句搭配,抓住西山的特点:怪、特,为后文写西山之貌给作者带来精神上的共鸣作铺垫。(5)作者由西山的特立之貌,喻自己卓而不群的人格,表现自己志高不俗的志向。又以两个长句咏叹西山的神韵,整体对偶又错落有致,更嵌以虚词,一唱三叹,有曲折回环之美。此时他仿佛觉得脚下的西山及大自然中的一切与自己完全消融在一起,物我合一。(4)连用四字短语,整齐优美,将主观感受融入景物描写,通过恰当的比喻,映衬西山的高峻。(6)长短句搭配,字词接续而又错落,有抑扬顿挫之美,写出作者达到物我合一的境界,西山荡涤了他的灵魂,开拓了他的心胸,开始了作者新的人生。始得西山宴游记上高山 入深林 穷回溪

幽泉怪石 无远不到施施而行

漫漫而游凡是州之山水有异态者,皆我有也而未始知西山之怪特异之:过 缘 斫 焚登山之难凡数州之土壤,皆在衽席之下

尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐萦青缭白,外与天际,四望如一--俯视--仰视山势之高山之特立,不与培塿为类山之个性悠悠乎 洋洋乎颓然就醉 心凝形释 与万化冥合作者得到了一种释放与解脱,请结合课文的第一节,分析一下,释放与解脱的是什么?又是以何种方式?游者的心境僇人恒惴栗倾壶而醉 醉而卧 卧而梦忘情于山水幽泉怪石山水之异态者异之怪特特立天人合一山之异态 怪特 特立

人之异态 怪特 特立文言虚词 积累与训练更若役,复若赋……

若毒之乎?

若夫霪雨霏霏……

至若春和景明…… (代词,你的)(代词,你)(发语词)今年九月二十八日,因坐法华西亭……

罔不因势象形,各具情态。

余因得遍观群书。(连词,由于)(动词,趁)(连词,因而) 比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?

君安与项伯有故?

皮之不存,毛将安傅(附)。(代词,哪里)(代词,怎么)(代词,哪里)岂非曹孟德之诗乎?

相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

熟知赋敛之毒有甚是蛇者乎!(语气词,表反问)(介词,在)(语气词,表感叹)是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

醉能同其乐甚,醒能述以文者,太守也。

不足为外人道也!(陶渊明《桃花源记》(语气词,表肯定)(语气词,表判断)(语气词,表感叹)于是饮酒乐甚,扣弦而歌之。

则凡数州之土壤,皆在衽席之下

是造物者之无尽藏耶,而吾与子之所共适。(代词,代前面的美景)(助词,的)(前一个助词,的,后一个助词,不译)何为其然也?

其皆出于此乎?

其业有不精,德有不成者,非天质之卑(代词,它)(语气副词,表推测,大概)(连词,如果)于是饮酒乐甚,扣弦而歌之。

然后知吾向之未始游,游于是乎始。

吾祖死于是,吾父死于是。(介词,因)(介词,从)(介词,在)

1.学习本文在比照与映衬中写景的特点。

2.体会本文借景抒情、融情于景的艺术特色。

3.了解“为”、“穷”的不同用法。 柳宗元(773—819),唐代文学家、思想家。字子厚,河东(今山西永济县)人,世称河东先生,是唐宋八大家之一。柳宗元的山水游记对后世游记散文的发展有重大影响,《永州八记》是这方面的代表作。他写的游记不仅文笔简洁,描摹生动真切,富有诗情画意,而且处处渗透着作者的思想感情,寄托着对生活遭际的感慨和对黑暗现实的不满。 《始得西山宴游记》是《永州八记》的第一篇,作者寄情山水,写偶识西山的欣喜,写西山形势的高峻,写宴饮之乐,写与自然的融合,表露自己的傲世情怀。 “记”,是古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,寄景抒情,托物言志。 《石涧记》《石渠记》《小石城山记》《小石潭记》《袁家渴记》《始得西山宴游记》《钴鉧潭记》

《钴鉧潭西小丘记》寄情于景托物寓志《始得西山宴游记》、《钴鉧潭记》、

《钴鉧潭西小丘记》、《至小丘西小石记》、

《袁家渴记》、《石渠记》、

《石涧记》、《小石城山记》。

《永州八记》对自然美的描绘,贵在精雕细刻出一种幽深之美。八记描写的大都是眼前小景,如小丘、小石潭、小石涧、小石城山等,柳宗元总是以小见大,犹如沙里淘金,提炼出一副副价值连城的艺术精品。

柳宗元在《永州八记》中刻画永州山水的形象美、色彩美和动态美,不是纯客观地描摹自然,而是以山水自喻,赋予永州山水以血肉灵魂,把永州山水性格化了。可以说,永州山水之美就是柳公人格美的艺术写照,物我和谐,汇成一曲动人心弦的人与自然的交响华章。永州八记始得西山宴游记1.阅读课文,回答题目为什么说是“始”?2.这里的“宴”是不是举行宴会?[解题]“始得”二字的含义及其贯串全文的作用 平日的游览,平淡无奇,索然无味,而西山景色新异,令人精神振奋,心旷神怡,是作者第一次真正的游览,所以在题目上冠以“始得”二字。“始得”二字为全文的线索,有贯穿全文的作用。题解读音僇人

施施而行

斫榛莽

焚茅茷

箕踞

衽席

岈然若垤若穴

攒蹙

遁隐

培塿

颢气

引觞

读音僇人 lù

施施而行 yí

斫榛莽 zhuó zhēn

焚茅茷 fá

箕踞 jī jù

衽席 rèn

岈然 xiā

若垤若穴 dié

攒蹙 cuán cù

遁隐 dùn

培塿 pǒu lǒu

颢气 hào

引觞 shāng

⑴僇(lù)人???? ⑵?惴(zhuì???)栗(lì)

⑶ 施施(yíyí) ⑷榛(zhēn)莽

⑸茅伐(fá) ⑹箕(jī)踞(jù)

⑺衽(rèn)席 ⑻岈(xiā)然

⑼若垤(dié) ⑽攒(cuán)蹙(cù)

⑾培(pǒu)娄(lǒu) ⑿颢(hào)气

⒀引觞(shāng) ⒁斫(zhuó)

⒂ 遁(dùn)隐 ⒃颓(tuí)然

⒄冥(míng)合 1、读音始得西山宴游记 自余为僇人,居是州,恒 惴栗。其隙也,则施施而行,漫漫而游。日与其徒上高山,入深林,穷回溪;幽泉怪石,无远不到。到则披草而坐,倾壶而醉,醉则更相枕以卧,卧而梦。意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

[疏通课文](1)始得西山宴游记:始得,初游。宴,安逸,快乐。游,游览。

(2)余自为僇人:僇(lù)人,受刑的人,罪人。僇,通 “戮”。这里是遭到贬谪的意思。

(3)居是州:居,住。是,这。是州,指永州。

(4)恒惴栗:恒,常常。惴栗,忧惧不安

(5)其隙也:隙,空闲的时候。(6)则施施而行:施施(yì),缓慢行走的样子。

(7)漫漫南游:漫漫,随意不受拘束的样子。

(8)日与其徒上高山:日,每日。其,自己的。徒,同伴。

(9)穷回溪:穷,尽,穷尽。回溪,弯曲的小河。

(10)幽泉怪石:幽泉,幽深的泉水。怪石,奇异的石头。

(11)无远不到:意思是,只要风景好,不管多远的地方都去。

(12)到则披草而坐:披草,拨开草。披,拨开。

(13)醉则更相枕以卧:更,更换交替。相枕,互相紧靠着。

(14)意有所极,梦亦同趣:心里想到那里,梦中也就到了那里。极,到。趣,通“趋”,往。

(15)以为凡是州之山有异态者:异态,奇异的形态。

(16)而未始知西山之怪特:未始,未尝。怪特,奇怪、特别。

定语后置认真体会下面一段文字的修辞特点:

到则披草而坐,倾壶而醉。醉则更相枕以卧,卧而梦。意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。 这一段文字运用了相同字首尾相接的顶针修辞方法。

这种修辞手法规造成了一种回环往复,绵绵无穷,醉梦交织,颓唐郁结的心情,无以消解的表达效果。 难点解析 此五句语气急促,并运用顶针的修辞手法,即后一句的第一个字与前一句的末一字相同,强调“到”、“醉”、“卧”、“起”等动作,造成一种单调、无味的效果,表现出以往的游览大多心不在焉,未能真正投入其中,也没有形成真正的精神上的共鸣,并照应了前文的“施施而行,漫漫而游”。第一自然段译文:

自从我成为罪人以来,就居住在这个州,常常处于恐惧不安之中。空闲时,就慢步走走,任意地游玩。每天和我的同伴们登上高山,走入丛林的深处,穷尽迂回曲折的溪流,凡是有清幽泉水奇特山石的地方,无论多远没有不到的。到了就用手分开草坐在草地上,倒尽壶中酒直到喝醉为止。醉了进而互相枕着身体躺下,躺下就进入梦乡,心中所想到的,梦中也同样梦到(梦境中也有同样的旨趣)。睡醒了起来,起来后回家。我因此认为凡是这个州形态奇异的山,我都游览过了,然而却未曾知道西山的奇异特别。表现内心愤慨,又引出下文出游漫无目的游览,心中苦闷象征心灵孤寂,不知所往苦中作乐,借酒浇愁寄情于景文章中心内容是记叙西山之游,作者为何开篇从他处着墨?为托出西山作铺垫第一部分(l段):概述被贬到永州后,

寄情山水,自以为游遍了永州,却不

知还有一个“怪特”的西山。 今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。遂命仆人过湘江,缘染溪,斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之下。其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐;萦青缭白,外与天际,四望如一。然后知是山之特出,不与培塿为类。悠悠乎与颢气 俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。引觞满酌,颓然就醉,不知日之入,苍然暮色,自远而至,至无所见,而犹不欲归。心凝形释,与万化冥合。然后知吾向之未始游,游于是乎始,故为之文以志。?

是岁元和四年也。

[疏通课文]始指异之:指异,指点而称奇。

(2) 缘染溪:缘,沿着。

(3) 斫榛莽:斫(zhuó),砍。

榛(zhēn)莽,杂乱丛生的草水。

(4) 焚茅筏:焚,烧。茅筏(fá),茅草之类。

筏,草叶众多的样子。

(5) 箕踞而邀:箕踞(jījù),席地而坐,

两脚伸直岔开,成簸箕状。遨,游赏。

(6) 则凡数州之土壤:土壤,土地。

(7) 皆在衽席之下:衽席,古代睡觉用的席子。

(8) 岈然洼然:山谷深幽的样子,溪谷低洼的样子。

(9) 若垤若穴:垤(dié),蚁垤,蚂蚁洞外的小土堆。

穴,洞。

(10) 尺寸千里:看上去只有尺寸的大小远近,

而实际上有千里的大小远近。(11) 攒蹙累积:攒(Cuán),聚集。蹙(Cù),缩小。

累积,重叠积压。

(12) 莫得遁隐:遁隐,隐藏不见。

(13) 萦青缭白:青色和白色的景物萦绕在一起。

萦,缭都是缠绕的意思。

(14) 外与天际:际,连接、结合。天际,天边。

(15) 四望如一:向四面环顾,看到的情景都一样。

(16) 然后知是山之特立:然后,这样以后,

指看了眼前的美景之后。

特立,高出一般的立在那里。

(17) 不与培塿为类:培楼(pǒu lóu):大小坟冢。

这里借指小土堆似的山丘,小土丘。(18) 悠悠乎与灏气俱而莫得其涯:悠悠,广大的样子。

灏(hào)气,弥漫于天地之间的大气。灏,水势大。

涯,边际,极限。

(19) 洋洋乎与造物者游而不知其所究:洋洋,得意的样子。

造物者,即天地、自然。

(20) 引觞满酌:引觞(shāng),拿起酒杯。引,拿起。

(21) 颓然就醉:颓然,形容醉倒的样子。就,接近。

(22) 心凝形释:凝,凝结,停止了思维活动。释,消散。

(23) 与万化冥合:万化,万物。

冥合,融化其中,浑然一体。

(24) 然后知吾向之未始游:向,从前。未始,未尝。

(25) 游于是乎始:于是,从此,从现在。

(26) 故为之文以志:以,来。志,记。

第 二部分(2段):特写游西山的经过。

第一层(从“今年九月二十八日”到“始指异之”):

写偶识西山的欣喜。

第二层(从“遂命仆过湘江”到“穷山之高而 止”):

写登山的经过。

第三层(从“攀援而登”到“不知其所穷”):

写西山形势的高峻、气象之阔大。

第四层(从“引觞满酌”到“至无所见而犹不欲归”):

写宴饮之乐。

第五层(从‘心凝形释”到“游于是乎始”):

写人与自然的融合。

第六层《从“故为之文以志”到完):

写此文的目的和时间。 柳宗元认为西山有什么特点。

(怪异、特立)什么意思? 你能用有关的语句加以说明吗? 1)、险(过、缘、斫、焚) 2)、高(皆在衽席之下) 3)、空阔(外与天际,四望如一) 4)、特立(不与培娄为类) 第1段写游西山前,自以为永州的奇山异水自己都游遍了,面对幽泉怪石饮酒娱乐自然洒脱。

(第1段“未始知西山之怪特”为过渡句。)

第2段写游西山,通过望而见其异,登高知其隐,醉而忘归突出西山之怪特,及作者始得胜景的喜悦。

(“望西山,始指异之”领起西山之游。)

此段可分三层:

第一层写初登西山时所见景致,暗示了西山的高峻。

第二层写府瞰众山之景,以众山之小反衬西山之高。

第三层远眺所见之景,又显示西山高耸云天的气势。

第3段点明游西山的时间。

(“然后知吾向之未始游,游于是乎始”与前文相照应。)文章结构 自主复习:掌握课下注释重点实词、虚词,并能翻译每一句话!!!①说说作者围绕“始”“游”叙写了哪些内容?

②抓住了西山的什么特点? 你能用图示来表示此文的思路吗?漫游他山--( )--( )---未始西山之怪特

坐法华寺--过湘江--( )

--( )--( )

--知吾向之未始游,游于是乎始穷回溪醉酒而归缘染溪穷高山俯视众山“始得”统摄全篇2、字词:

(一)通假字:余自为僇人

梦亦同趣

(二)一词多义:

而:施施而行( )

起而归( )

悠悠乎与灏气俱而莫得其涯( )通戮,遭到贬谪表修饰表承接却通趋,往,返为:自余为僇人( ) 不与培塿为类( ) 故为之文以志( ) 之:而未始知西山之怪特( ) 始得异之( ) 然后知吾向之未始游( ) 故为之文以志( )成为成为写的代所见景色主谓之间代所见景色

(三)古今异义:

而未始知西山之怪特

攒蹙累积

然后知是山之特立

古:未曾 今:未开始古:重叠到一起 今:积累古:这样以后 今:之后凡是州之山水有异态者

游于是乎始古:所有的,这

今:古:从此 今:未开始(四):译句(1) 自余为僇人,居是州,恒惴栗。

(2)苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。

我自从遭到贬谪,住在这个永州,常惊恐不安。深青的夜色,从远处而来,直到什么都看不见了,还是不想回家。(3)心凝形释,与万化冥合。 (4)然后知吾向之未始游。 我的精神凝聚安定,形体得到解脱,与万物暗暗合成一体。 这之后才知道我自己从前还未曾游览。 思考:1、本文与《小石潭记》作于同一年,所写都是永州山水景物,但《小石潭记》更偏重于客观描写,本文更偏于主观感受。试举一两个例子,作简要分析。

2、作者描写西山宴游,表露作者什么样感情?

“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。” 柳宗元在《小石潭记》中为我们描绘的迷人景色 柳宗元在《小石潭记》中为我们描绘的迷人景色 1、《小石潭记》中写“下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。”描写潭中景基本上是纯客观实写,没有加入作者的主观感受。

本文中写“其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。索青缭白,外与天际,四望如一。”描写西山的高峻,气象的阔大没有直接着力于西山本身的景物,而通过登临眺望的尺寸千里的感受,通过景物之间的相互映衬运用生动的比喻,色彩的喧染,构成一幅绚丽多姿的山水画。

2、表露作者寄情山水,聊以忘忧的傲世情怀。

(1)作者为什么说“然后知吾向之未始游,游于是乎始”?

(2)文章中心内容是记叙西山之游,作者为何开篇从他处着墨?

(3)文中两次写满酌而醉,有何作用?

(4)作者借西山之游,抒发了自己怎样的人生感受?

(5)作者怎样用比照映衬来写西山之景? 课后思考题(5)作者由西山的特立之貌,喻自己卓而不群的人格,表现自己志高不俗的志向。又以两个长句咏叹西山的神韵,整体对偶又错落有致,更嵌以虚词,一唱三叹,有曲折回环之美。此时他仿佛觉得脚下的西山及大自然中的一切与自己完全消融在一起,物我合一。④其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭白,外与天际,四望如一。 作者为什么说“然后知吾

向之未始游,游于是乎始”?

作者游奇山异水是想聊以忘忧,文章开头即写明自己不幸的遭遇和贬谪南荒后“恒惴栗”郁闷痛苦不堪的心情,因此“幽泉怪石,无远不到”,以至“凡是州之山有异态者,皆我有也”。虽然他几乎走遍了永州的奇山异水,但却没有给他带来特殊的感觉,没有感到此山此水有何“怪特”之处。然而当作者“坐法华西亭,望西山” 时,“数州之土壤”尽收眼底,方觉西山是任何地方都无法相比的,渐渐地作者不知不觉与天地万物融为一体,深切体会到天人合一的至理。因此作者认为西山之游才是真正游览山;水的开始,以往的游览算不上真正的游览。文题“始得”恰好点明此游之意义,并以“始”与“未始”结构全文。 作者怎样叙西山之游? 本文中心内容是记叙西山之游,但作者开篇却从他处着墨,先写以前永州异山秀水的游览,以此作为铺垫,来比照映衬西山之游不同于以往。 作者首先是被那登高所见的博大景观而震惊,千里之间的高山深谷如土堆、洞穴,尽收眼底,浮云萦绕群山,与天空连成一体,此时作者才真正感受到与自然同呼吸, 与天地同游的快慰。从高峻的西山中作者感受到卓尔不群的人格之美,“心凝形释,与万化冥合”,作者终于找到了自己的知音,他仿佛与西山心心相印,自己志高 品峻的情操恰恰在西山那高峻峭拔之貌中得以体现。作者在这物我交融之中得到了解脱与审美享受,以至醉不思归。 文中两次写满酌而醉,作用有何不同?

第一次出现是往日游览时,作者都会“披草

而坐,倾壶而醉。醉则更相枕以卧,卧而梦。

意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。”这短

促紧凑的语句反映了作者单调乏味的生活及苦

闷抑郁的内心感受。虽然他想在游览山水中得

以解脱,但酒醉之后依然如故。而西山之游却

使作者感到从未有过的快慰,不只是美酒醉人,

更是这高峻峭拔的西山使其感受到物我相融醉

而忘归,心中的欢喜怡悦不言而喻。前后对比

更突出西山之游给作者带来的独特感受。 ?作者借西山之游抒发了自己怎样的人生感受?

前部分写以往浏览时记叙之中流露出被贬失意抑郁不平的心态。而后文写游西山则表现出偶识西山之喜,沉醉之乐,借西山的高峻气势表现自己的高洁人格。 作者怎样用比照映衬来写西山之景的? 柳宗元的山水游记刻画细致,寄托深远,情景交融,具有极高的艺术感染力。作者在本文没有直接写眼中西山,而从多角度写登西山所见所感,采用比照映衬手法突出其高峻峭拔之貌。如先写“坐法华西亭,望西山,始指异之”。再写登上西山始感高险难测,云天相连。由极目远眺,“凡数州之土壤,皆在衽席之下”衬其高。所见之深山低谷,好像土堆洞口,千里之外的景物尤如近在咫尺亦衬其高。青云萦绕,云天相连浑然二体更衬其高。由此写出“然后知是山之特立,不与培蝼为类”的感受。在比照映衬之下,西山之景更显其美,西山之游更觉其异。 写作手法上的两大特色

1、比照与映衬

2、寄情于景,托物寓志未得西山之前,概写泛游其它山的情况始得西山,特写西山突出它的卓尔不群心情感受游览方式醉酒恒惴栗心凝形释,与万化冥合凝神观赏施施而行,

漫漫而游倾壶而醉,醉则更相枕以卧,觉而起,起而归引觞满酌,颓然就醉,至无所见而犹不欲归比照与映衬手法的运用从登高望远所见到的景物的渺小来衬托西山的高而怪特 表现之一表现之二(5)作者由西山的特立之貌,喻自己卓而不群的人格,表现自己志高不俗的志向。又以两个长句咏叹西山的神韵,整体对偶又错落有致,更嵌以虚词,一唱三叹,有曲折回环之美。此时他仿佛觉得脚下的西山及大自然中的一切与自己完全消融在一起,物我合一。④其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭白,外与天际,四望如一。

效果检测2、字词:

(一)通假字:自余为僇人 梦亦同趣

同“戮”,刑辱 同“趋”,往,赴

(二)一词多义:

而:

施施而行( )

起而归( )

至无所见而犹不欲归( )表修饰表承接表转折效果检测为:

自余为僇人

不与培塿为类

故为之文以志

之:

而未始知西山之怪特

始得异之

然后知吾向之未始游

故为之文以志

动词,成为

动词,成为

动词,写

助词,的

代词,代所见景色

助词,取独

代词,代所见景色效果检测(三)古今异义:

凡是州之山水有异态者

游于是乎始

攒蹙累积

古:重叠到一起 今:积累

然后知是山之特立

古:这样以后 今:之后(四):译句(1) 自余为僇人,居是州,恒惴栗。

(2)苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。

(3)心凝形释,与万化冥合。 (4)然后知吾向之未始游。 效果检测(四)译句:

(1)自余为僇人,居是州,恒惴栗。

自从我成为罪人,就居住在这个州里,常常惊恐不安。

(2)苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。

苍茫的夜色,从远处而来,直到什么都看不见了但还是不想回去。(3)心凝形释,与万化冥合。

我的精神专一,形体解除乐束缚,似乎与自然界的万物浑然一体。

(4)然后知吾向之未始游。

这之后才知道我自己从前还未曾开始真正的游览。效果检测(五)句式及词类活用:

请从课文中找出有特殊句式的句子。

以为凡是州之山水有异态者,皆我有也。

请从课文中找出有词类活用现象的词。

日与其徒上高山

始指异之

萦青缭白 在永州,残酷的政治迫害,艰苦的生活环境,使柳宗元悲愤、忧郁、痛苦,加之几次无情的火灾,严重损害了他的健康,竟至到了“行则膝颤、坐则髀痹”的程度。但贬谪生涯所经受的种种迫害和磨难,并未动摇柳宗元的政治理想。他在信中明确表示:“虽万受摈弃,不更乎其内。” 永州10年是柳宗元人生一大转折。在京城时,他直接从事革新活动,到永州后,他的斗争则转到了思想文化领域。永州十年,是他继续坚持斗争的十年,广泛研究古往今来关于哲学、政治、历史、文学等方面的一些重大问题,撰文著书,《封建论》、《天对》、《六逆论》等著名作品,大多是在永州完成的。

????????? 柳宗元是否由此开始真正找出了“惴栗”,走向精神

上的豁达与强大了呢? 未得西山之前,概写泛游其它山的情况始得西山,特写西山突出它的卓尔不群心情感受游览方式醉酒恒惴栗心凝形释,与万化冥合凝神观赏施施而行,

漫漫而游倾壶而醉,醉则更相枕以卧,觉而起,起而归引觞满酌,颓然就醉,至无所见而犹不欲归比照与映衬手法的运用从登高望远所见到的景物的渺小来衬托西山的高而怪特 表现之一表现之二1、比照与映衬

2、寄情于景,托物寓志写作手法上的两大特色②幽泉怪石,无远不到。到则披草而坐,倾壶而醉。醉则更相枕以卧,卧而梦。意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。③以为凡是州之山有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。⑤然后知是山之特立,不与培塿为类。悠悠乎与颢气俱而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。⑥然后知吾向之未始游,游于是乎始。④其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭白,外与天际,四望如一。欣赏品味①则施施而行,漫漫而游。 (2)此五句语句长短交错,语气急促,运用顶针的修辞手法,上下钩连,强调“到”、“醉”、“卧”、“起”等动作,造成一种单调、无味的效果,表现出以往的游览大多心不在焉,未能真正投入其中,也没有形成真正的精神上的共鸣,并照应了前文的“施施而行,漫漫而游”。(1)以对偶短句写无目的出游的情状,“施施”“漫漫”叠字连用,描摹生动。(3) 长短句搭配,抓住西山的特点:怪、特,为后文写西山之貌给作者带来精神上的共鸣作铺垫。(5)作者由西山的特立之貌,喻自己卓而不群的人格,表现自己志高不俗的志向。又以两个长句咏叹西山的神韵,整体对偶又错落有致,更嵌以虚词,一唱三叹,有曲折回环之美。此时他仿佛觉得脚下的西山及大自然中的一切与自己完全消融在一起,物我合一。(4)连用四字短语,整齐优美,将主观感受融入景物描写,通过恰当的比喻,映衬西山的高峻。(6)长短句搭配,字词接续而又错落,有抑扬顿挫之美,写出作者达到物我合一的境界,西山荡涤了他的灵魂,开拓了他的心胸,开始了作者新的人生。始得西山宴游记上高山 入深林 穷回溪

幽泉怪石 无远不到施施而行

漫漫而游凡是州之山水有异态者,皆我有也而未始知西山之怪特异之:过 缘 斫 焚登山之难凡数州之土壤,皆在衽席之下

尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐萦青缭白,外与天际,四望如一--俯视--仰视山势之高山之特立,不与培塿为类山之个性悠悠乎 洋洋乎颓然就醉 心凝形释 与万化冥合作者得到了一种释放与解脱,请结合课文的第一节,分析一下,释放与解脱的是什么?又是以何种方式?游者的心境僇人恒惴栗倾壶而醉 醉而卧 卧而梦忘情于山水幽泉怪石山水之异态者异之怪特特立天人合一山之异态 怪特 特立

人之异态 怪特 特立文言虚词 积累与训练更若役,复若赋……

若毒之乎?

若夫霪雨霏霏……

至若春和景明…… (代词,你的)(代词,你)(发语词)今年九月二十八日,因坐法华西亭……

罔不因势象形,各具情态。

余因得遍观群书。(连词,由于)(动词,趁)(连词,因而) 比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?

君安与项伯有故?

皮之不存,毛将安傅(附)。(代词,哪里)(代词,怎么)(代词,哪里)岂非曹孟德之诗乎?

相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

熟知赋敛之毒有甚是蛇者乎!(语气词,表反问)(介词,在)(语气词,表感叹)是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

醉能同其乐甚,醒能述以文者,太守也。

不足为外人道也!(陶渊明《桃花源记》(语气词,表肯定)(语气词,表判断)(语气词,表感叹)于是饮酒乐甚,扣弦而歌之。

则凡数州之土壤,皆在衽席之下

是造物者之无尽藏耶,而吾与子之所共适。(代词,代前面的美景)(助词,的)(前一个助词,的,后一个助词,不译)何为其然也?

其皆出于此乎?

其业有不精,德有不成者,非天质之卑(代词,它)(语气副词,表推测,大概)(连词,如果)于是饮酒乐甚,扣弦而歌之。

然后知吾向之未始游,游于是乎始。

吾祖死于是,吾父死于是。(介词,因)(介词,从)(介词,在)