2022-2023学年八年级语文下册第二单元综合能力测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年八年级语文下册第二单元综合能力测试(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 471.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-11 02:13:37 | ||

图片预览

文档简介

八年级语文下册第二单元综合能力测试

时间:120分 满分:130分

一、积累与运用(共20分)

1.(本题4分)阅读下面一段文字,回答后面小题

光秃的树木在风中贮立,一阵风过,零星的残叶随之凋零。枯树掩映下的破败房屋里居住着老人和他的孙女。如此萧瑟的房屋,房上的锁已经被雨水腐蚀,房梁上晕染着深深浅浅的褐色斑点。每到夜晚,窗户的破洞中会显现出一道道昏黄模湖的光,映出飞舞的蚊虫和灰尘颗粒。

(1)给下面词语中加点的字注音。

凋零( ) 腐蚀( )

(2)上面这段文字中有两个错别字,请找出来并改正。”

“___________”应改为“___________”“___________”应改为“___________”

2.(本题2分)下列各项表述有误的一项是( )

A.《大自然的语言》是我国著名气象学家、地理学家竺可桢向我们介绍“物候”相关知识的事理说明文。

B.美国科普作家、科幻小说家阿西莫夫在《恐龙无处不有》《被压扁的沙子》两篇短文中都谈到恐龙灭绝。所说明的问题相同,只是方式不同。

C.《大雁归来》是一篇富有文学色彩的科学观察笔记。

D.《时间的脚印》是一篇介绍岩石具有记录时间的“奇异功能”的科普说明文。

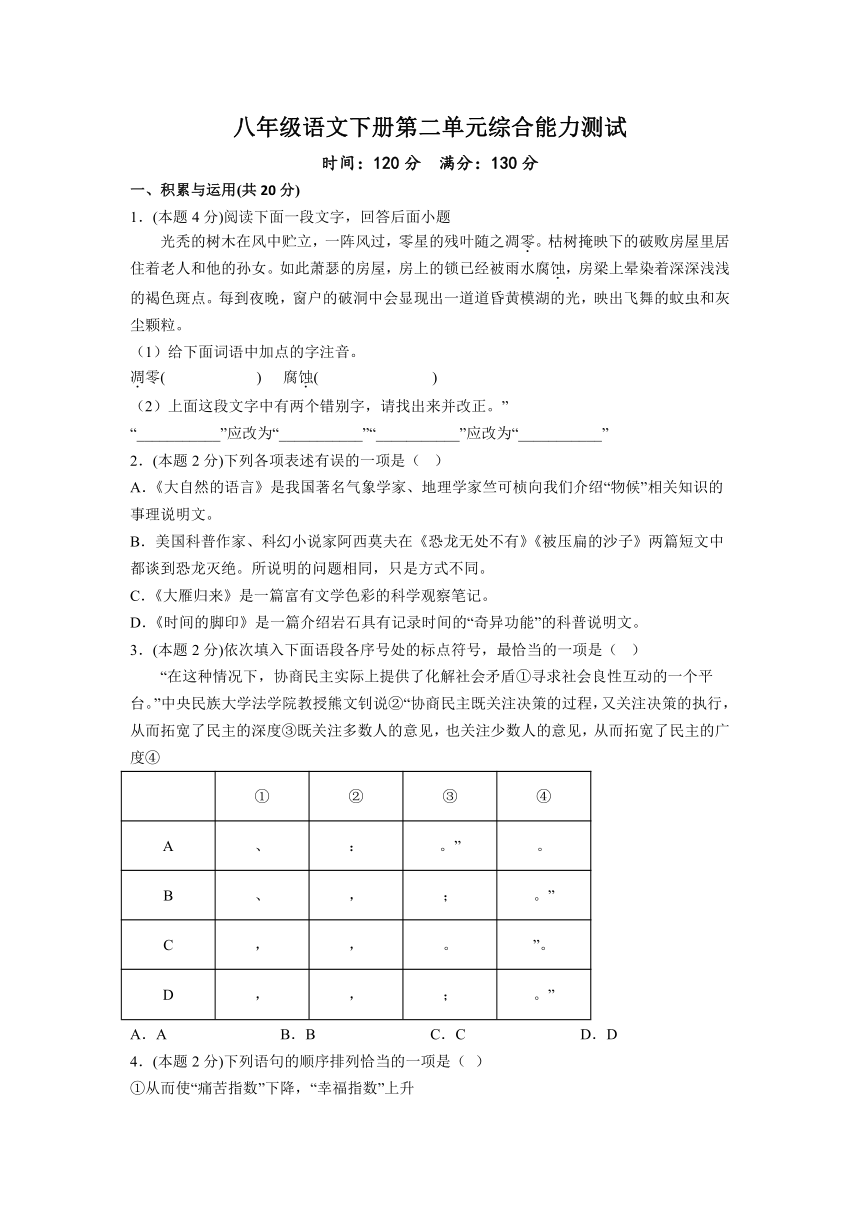

3.(本题2分)依次填入下面语段各序号处的标点符号,最恰当的一项是( )

“在这种情况下,协商民主实际上提供了化解社会矛盾①寻求社会良性互动的一个平台。”中央民族大学法学院教授熊文钊说②“协商民主既关注决策的过程,又关注决策的执行,从而拓宽了民主的深度③既关注多数人的意见,也关注少数人的意见,从而拓宽了民主的广度④

① ② ③ ④

A 、 : 。” 。

B 、 , ; 。”

C , , 。 ”。

D , , ; 。”

A.A B.B C.C D.D

4.(本题2分)下列语句的顺序排列恰当的一项是( )

①从而使“痛苦指数”下降,“幸福指数”上升

②这种条理性和有序性正是内心满足感的主要来源

③守时让一切都变得有条理起来,使生活有序起来

④而守时可以减缓甚至消除因时间不确定带来的焦虑

⑤现代人普遍患有“时间焦虑症”

A.②③⑤④① B.③②⑤④① C.③②①⑤④ D.③⑤②④①

5.(本题2分)下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.随着信息技术和人类生产生活交汇融合,互联网快速普及,全球数据呈现出爆发增长、海量集聚。(在“集聚”后面加上“的特点”)

B.如何发扬与继承清华的优良体育传统,体育老师任重道远。(将“发扬”和“继承”对调位置)

C.最近,一张莫斯科地铁上的读书照在社交网站Facebook上意外走红,很快,照片获得超过2.4万次以上的转发。(将“以上”删去)

D.《十六岁的花季》一部真正代表了当时中学校园生活和青春思潮的标志性作品,在播出后很长一段时间都保持了很高的收视率。(将“保持”改为“持续”)

6.(本题8分)大自然是人类赖以生存的根基,善待自然,我们生活的家园将会更加美好,漠视自然,人类将会遭到大自然无情的报复。新华中学八(2)班拟开展以“善待自然,保护环境”为主题的综合性学习活动,请你参加。

(1)请你为这次活动拟写一条宣传标语。(要求:使用比喻或对偶的修辞手法)

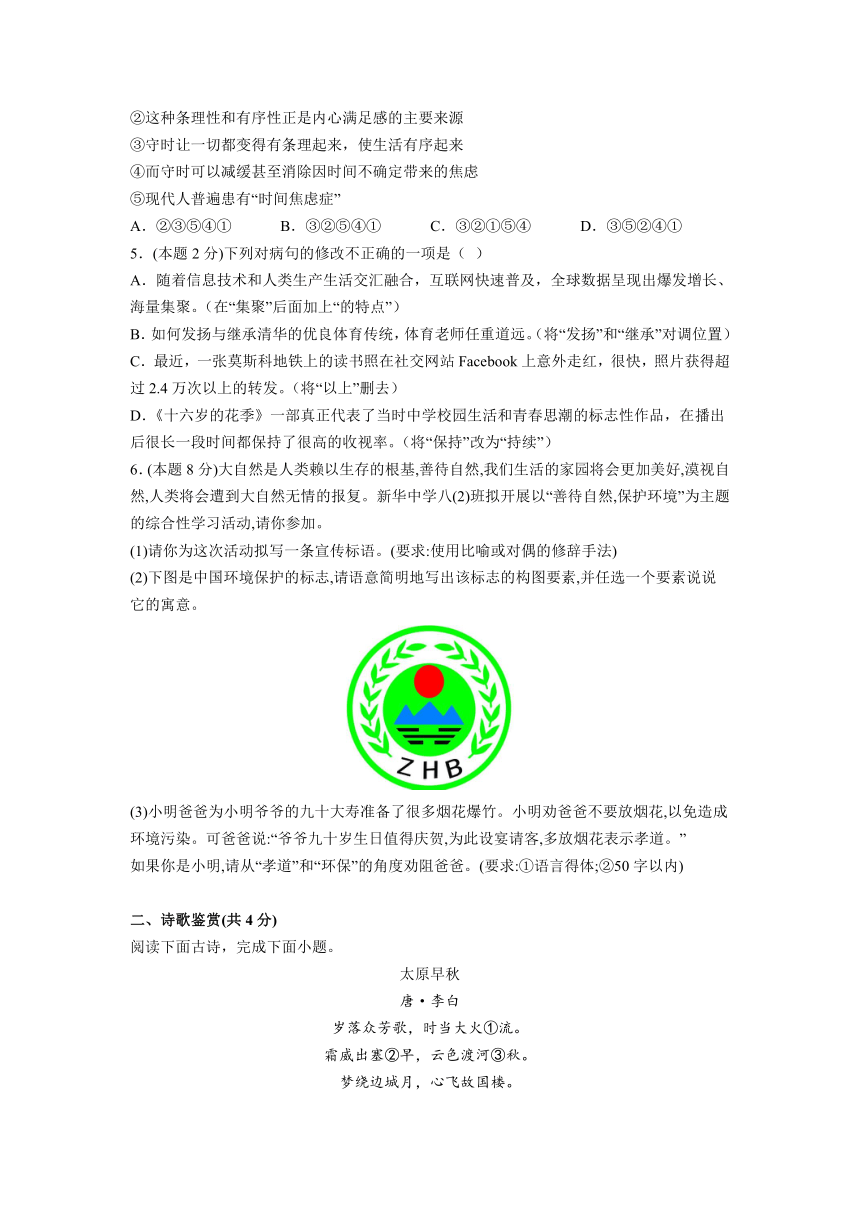

(2)下图是中国环境保护的标志,请语意简明地写出该标志的构图要素,并任选一个要素说说它的寓意。

(3)小明爸爸为小明爷爷的九十大寿准备了很多烟花爆竹。小明劝爸爸不要放烟花,以免造成环境污染。可爸爸说:“爷爷九十岁生日值得庆贺,为此设宴请客,多放烟花表示孝道。”

如果你是小明,请从“孝道”和“环保”的角度劝阻爸爸。(要求:①语言得体;②50字以内)

二、诗歌鉴赏(共4分)

阅读下面古诗,完成下面小题。

太原早秋

唐·李白

岁落众芳歌,时当大火①流。

霜威出塞②早,云色渡河③秋。

梦绕边城月,心飞故国楼。

思归若汾水④,无日不悠悠。

【注释】①大火:星名,二十八宿之一。农历六七月开始向下行,故称“流火”。《诗经·七月》“七月流火”即指此星。②塞:关塞,指长城。③河:指黄河。

7.(2分)下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.首联中“众芳歇”和“大火流”含蓄地交代了诗歌所描绘的季节。

B.颔联“早”“秋”二字巧妙点题,从视觉和听觉角度写出太原早秋的特点。

C.颈联“绕”“飞”二字,采用比拟的手法,把诗人对故乡的思念淋漓尽致地表达出来。

D.这是一首五言律诗,结构严整,格调高远,且带边塞诗之雄健。

8.(2分)请从修辞手法的角度,赏析“思归若汾水,无日不悠悠”一句。

三、文言文阅读(共7分)

阅读下文并回答以下问题。

饶州路①大饥,米价翔踊②,总管王都中③以官仓之米定其价为三等,言于江浙行省,以为须粜④以下等价,民乃可得食。未报辄于下等减价十之二,使民就粜。行省怒其专擅,都中曰:“饶去杭几二千里,比⑤议定往还,非半月不可。人七日不食则死,安能忍死以待乎!”其民相与言曰:“公为我辈减米价,公果得罪,我辈当鬻⑥妻子以代公偿。”行省方悟,都中乃得免。

(节选自《续资治通鉴》,有改动)

[注释]①路:元代行政区划单位。②翔踊:物价飞涨。③王都中:字符俞,元代官员,官至两任行省参知政事。④粜tiào:卖出粮食。⑤比:等到。⑥鬻yù:卖。

9.(2分)用“/”给下面的文字断句。(画一处)

未 报 辄 于 下 等 减 价 十 之 二

10.(2分)把文中画线句子翻译成现代汉语。

人七日不食则死,安能忍死以待乎!

11.(3分)结合文章内容,说说王都中具有怎样的品格?

四、现代文阅读(共39分)

(一)阅读《大自然的语言》,完成小题。

⑴立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

⑵几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

⑶这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。物候知识在我国起源很早。古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

⑷物候观测使用的是活的仪器,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简便,容易掌握。物候对于农业的重要性就在这里。下面是一个例子。

⑸北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。如果能注意到物候延迟,选择适宜的播种日期,这种损失就可能避免。

⑹物候现象的来临决定于哪些因素呢?

⑺首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。所以在华北常感觉到春季短促,冬天结束,夏天就到了。

⑻经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,因为烟台靠海,春天便来得迟了。

⑼影响物候的第三个因素是高下的差异。植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早。不过研究这个因素要考虑到特殊的情况。例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。这叫逆温层。由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

⑽此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

⑾物候学这门科学接近生物学中的生态学和气象学中的农业气象学。物候学的研究首先是为了预报农时,选择播种日期。此外还有多方面的意义。物候资料对于安排农作物区划,确定造林和采集树木种子的日期,很有参考价值,还可以利用来引种植物到物候条件相同的地区,也可以利用来避免或减轻害虫的侵害。我国有很大面积的山区土地可以耕种,而山区的气候、土壤对农作物的适应情况,有很多地方还有待调查。为了便利山区的农业发展,开展山区物候观测是必要的。

⑿物候学是关系到农业丰产的科学,我们要进一步加强物候观测,懂得大自然的语言,争取农业更大的丰收。

12.(4分)指出下列各句分别运用了什么说明方法?有何作用?

①物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

②它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。

13.(3分)“凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷”一句中加点的“凡是”能否删去?为什么?

14.(3分)物候现象的来临决定于哪些因素?作者按怎样的顺序来介绍这些因素的?

15.(3分)“七九河开,八九雁来;九九加一九,耕牛遍地走。”“清明忙种麦,谷雨种大田。”都是大自然的语言。你还知道哪些大自然的语言?请举两例并说说其中包含的物候知识。

16.(3分)下列对本文的分析,其中不准确的一项是 ( )

A.题目“大自然的语言”运用了比喻的修辞方法。把物候现象比喻为“大自然的语言”,显得新颖别致,引人入胜,激发了读者的阅读兴趣。

B.物候学研究能够预报农时,选择播种日期,还能够利用来引种植物到物候条件相同的地区,也可以利用来避免或减轻害虫的侵害。

C.文章1—2段说明对象是物候现象,而7——10段说明对象是物候现象来临的因素。

D.说明文是以说明为主要表达方式来解说事物、阐明事理而给人知识的文章体裁。本文是一篇说明文。所以,全文只用了说明的表达方式向我们介绍了有关物候的知识。

(二)阅读下面的文章,完成下面小题。

折耳根里寄乡愁

①初春时节,南方的土壤格外松软。折耳根隐匿其中,稍不留神,便噌噌生出芽叶,破土而出。这种在西南一带土生土长的野菜,学名鱼腥草,是我家餐桌上不可或缺的一道美食。

②阳光和煦,母亲带着回乡的我和她的外孙女到郊外挖折耳根。山野还是一片枯黄,折耳根却泛出星星点点的春意。它们带着葱郁的生机,在田埂上、山坳里、溪沟旁悄然生长。青红的折耳根嫩叶探出头来,叶片正面是醇和的绿色,叶片背面呈紫红色,与红土地浑然一体。

③向来勤劳的母亲挖折耳根极有经验。她将新叶周围的泥土一锹一锹挖开。折耳根露出来,白白的,细细的。节上长着纤细的根须,根须在泥土中蔓延。多么旺盛的生命!在寒冷的季节里,它们静静扎根,汲取营养。待到大地回温,便向上生长,迎接第一缕春风的洗礼。露出地面的两片新叶,像竖立起的猫耳朵,聆听着春天里鸟儿的鸣啭。待到夏天,折耳根的茎叶硬朗起来。淡紫色的茎上陆续绽放出雪白的花朵。嫩绿的花柱上吐出黄色的蕊,衬托着绿叶白花,煞是动人。这时,母亲会采摘新鲜茎叶和花朵在小院里晒干。炎热的夏季里,泡一杯折耳根叶顿觉解暑。

④母亲用力抖下折耳根根须上黏着的泥土,然后将其熟练地装进篮子。我也挽起袖子,一手紧紧扯住冒出地面的茎叶,一手用铲子挖开根部。我仿佛可以听到顽强的根须被一根根切断的声音。一株寸余长雪白鲜嫩的折耳根被抽出了泥土。女儿蹲在一旁歪着头仔细地看着,然后学着外婆和妈妈的样子。她肉乎乎的小手沾满了泥土,雀跃的样子像春天里叽叽喳喳的小鸟。

⑤母亲转过头看着她的外孙女,温柔地笑着,金黄的阳光洒在她花白的鬓发上。母亲教外孙女哼唱起她儿时的童谣:“折耳根,一到春天遍坡生。外婆带我挖根根,我是外婆乖孙孙。”在母亲的童年里,折耳根是家常菜,也可以卖到乡场集市,以增加收入。山谷清幽,歌声随风声四处飘荡。

⑥轻风拂过,新挖出的折耳根混着泥土的气息扑面而来,那是一种淡淡的草腥味。不一会儿,竹篮已装得满满当当。母亲小心翼翼地将挖出的泥一点点掩回原处。这是老人们传下来的规矩,据说这样,来年折耳根还能继续生长。

⑦看着那折耳根我不禁感慨,在这片曾经贫瘠的土地上,竟生长出这样一种神奇的草根。折耳根不仅可以入食,聪明的先祖们将目光投向这种泥土深处的草根,用折耳根的根治病。就这样,一代代传了下来。

⑧回到屋里,母亲将折耳根反复搓洗,淘去泥土,择去根须。洗净的折耳根呈玉白色,根根饱满。母亲将它掐成一寸一寸的小段,先用食盐码味,几分钟后淘净,再用甘洌的泉水泡上一会儿,然后沥干水分。接着,放入剁好的姜、蒜、葱末、芫荽,加上胡辣椒粉、花椒、生抽、食醋拌匀。母亲还有一味秘方——加一勺老坛糟辣椒汁,这样做出来的凉拌折耳根,生鲜脆爽、酸辣十足。除了凉拌,折耳根炒腊肉也是一道颇具黔北风味的美味。

⑨带着独特的泥腥味,折耳根这种野菜从百草香中脱颖而出。咀嚼之后,唇齿留香。如今,它逐渐走上各地的餐桌。离乡在外的我,也常常会在网上买上几斤裹满泥土的折耳根,重拾故乡的味道。每每打开包裹,那沁人心脾的泥土香和野草香,总会带着一缕缕乡愁,悄悄从折耳根的根底爬上叶尖,再爬上我的心尖。

12.(3分)折耳根,又名鱼腥草,猪鼻拱。怕强光,喜温暖潮湿环境,耐寒。请梳理文章内容,说说文章共列举了折耳根有哪些用途。

13.(4分)根据要求,完成下面两个问题。

(1)母亲将它掐成一寸一寸的小段,先用食盐码味,几分钟后淘净,再用甘洌的泉水泡上一会儿,然后沥干水分。接着,放入剁好的姜、蒜、葱末、芫荽,加上胡辣椒粉、花椒、生抽、食醋拌匀。母亲还有一味秘方——加一勺老坛糟辣椒汁,这样做出来的凉拌折耳根,生鲜脆爽、酸辣十足。(从表达方式的角度赏析)

(2)母亲小心翼翼地将挖出的泥一点点掩回原处。(说说加点词语的表达效果)

14.(3分)文章开头描写初春时节的折耳根,其作用是什么?

15.(3分)文章以《折耳根里寄乡愁》为题,有什么深刻含义?

(三)阅读下文,完成下面小题。

我们为什么要睡觉

袁越

①地球上绝大部分陆生动物都要睡觉,人类自然也不例外。但动物们为什么非得睡觉呢?睡眠的功能到底是什么?

②从进化的角度来看,睡眠似乎对动物的生存很不利。你想啊,动物睡觉时对外界刺激的反应极为迟钝,很容易被天敌抓住。如果有动物进化出不睡觉的能力,岂不是会比那些需要睡眠的动物更有生存优势?可惜这样的事例极为罕见,迄今为止尚未在陆生动物中发现过。

③曾经有人相信动物的睡眠需求是由阳光周期决定的,但后续研究发现,即使生活在暗无天日的洞穴中的动物也需要睡觉,这说明睡眠需求和光照周期无关。

④不管真正的原因到底是什么,我们每个人都知道,硬挺着不睡觉的感觉是很糟糕的。20世纪60年代,美国加州圣地亚哥市的一位名叫兰迪·加德纳的高中生决定挑战一下不睡眠极限,在几位科学家的轮番监督下保持不睡眠长达7天零25分钟,创下了人类不睡觉最长的世界纪录。据说最后那几天他出现了严重的精神问题,具体表现为认知障碍、情绪失控和短期记忆力丧失等等,甚至还出现了幻觉。但是,结束试验之后他休息了两天就完全恢复了,此后好像也没有留下什么后遗症。这说明不睡觉造成的损伤似乎并不是永久性的,很容易恢复。

⑤按照这个思路,有些科学家认为,睡眠的主要作用可能就是清除脑神经细胞产生的代谢废物,废物堆积过多当然不好,但如果堆积时间不长的话,只要通过补觉来清理一下、就能完全恢复原状。所以一个人偶尔熬个夜不是什么大问题,只有长时间睡眠不足才会对身体有害。

⑥那么,大脑产生的代谢废物主要靠什么来清理呢?答案是脑脊液。这是一种像水一样清亮的液体,可以在脑组织和脊髓之间自由流动,其功能有点像清洁液,可以通过反复地冲洗将神经细胞产生的废物清理出去。脑脊液是如何冲进大脑开始“干活”的呢?美国波士顿大学的劳拉·路易斯博士通过实验证明,人类脑脊液的流动和睡眠状态密切相关。每当志愿者进入深度睡眠,脑脊液就会大量消入脑组织,开始打扫卫生。

⑦为什么只有在深度睡眠时脑脊液才会流进脑组织中去呢?原来,脑神经在工作时需要消耗大量氧气,这些氧气是被血液带进来的。人在清醒时(以及在非深度睡眠时)脑神经一直持续放电,耗氧量居高不下,血液必须保持高速流动,并充满整个脑组织,这样才能保证脑神经的氧气供应。处于深度睡眠阶段时,脑神经元放电模式趋向一致,要么大家一起放电,要么集体同时休眠。当脑神经集体休眠时,耗氧量快速下降,血液流速降低25%左右,空出的部分则由脑脊液来填补。换句话说,人类大脑在深度睡眠时放慢了脑神经放电的频率,从而减少了对血液的依赖,脑脊液便可趁机进入大脑,开始清理工作。睡眠就是通过这种方式为大脑打扫卫生的。

⑧路易斯博士的这项研究成果发表于2019年1月1日出版的《科学》杂志上。她相信,如果未来的科学家们能够掌握控制脑脊液流动的方法,就能动员起人体自身的清洁工,把脑部产生的所有废物全部清理出去,从而更好地保护我们的健康。

⑨当然,在这一天到来之前,我们也可以自救,方法就是好好睡觉,别老熬夜了。

(选自《大众健康》,有删改)

16.(3分)文章⑥⑦两段首句都运用了设问句,这样写有什么好处?

17.(3分)下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.人类在睡眠时,脑脊液就会大量涌入脑组织,可以将神经细胞产生的废物清理出去。

B.虽然睡眠似乎对动物的生存不利,但是迄今为止,还没有人发现哪种陆生动物能够进化出不睡觉的能力。

C.第⑧段画线句用了打比方的说明方法,把人体的排毒功能比作清洁工,形象生动地说明了人体自我清洁的功能。

D.第④段“这说明不睡觉造成的损伤似乎并不是永久性的”中“似乎”表明结论只是作者的一种推测,体现了说明文语言的科学性和准确性。

18.(4分)夜很深了,有的同学还在聊天、刷手机、打游戏……睡前,时间总是“余额不足”。请结合选文和下面的链接材料写几句规劝的话并解释原因。

【链接材料】

新冠肺炎疫情对身体素质的大考,让一样人人皆有的武器备受瞩目——那就是免疫力。就像机器用一段时间需要检修一样,睡眠就是人体免疫系统的“维护”时间。如果总是贪黑、熬夜,健康防线很容易被病毒攻破。

(节选自《读者文摘》)

五、作文(共60分)

24.阅读下面的文字,根据要求作文。

在人与人的交往中,我们学会了理解;在心里怒火燃烧时,我们学会了忍让;在别人触犯了自己时,我们学会了宽容;在别人遇到困难时,我们学会了关心;在不利的环境中,我们学会了生存……

请根据上面的提示,结合自己的学习经历和生活体验,以《我学会了》为题,写一篇作文。

要求:①内容具体,有真情实感。②不少于500字。③凡涉及真实的人名、校名、地名,一律用A、B、C等英文大写字母代替。④不得抄袭。⑤除诗歌外,文体不限.

参考答案

1.【答案】 diāo shí 贮 伫 湖 糊

【解析】(1)关于字音,要求学生平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是多音字。凋零(diāo líng):零落。多指草木花叶。腐蚀:(fǔ shí):通过化学作用,使物体逐渐消损破坏。

(2)辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。伫立:长时间地站着。“贮”改为“伫”。模糊:不分明,不清楚。“湖”改为“糊”。

2.【答案】B

【解析】B.有误。美国科普作家、科幻小说家阿西莫夫在《恐龙无处不有》《被压扁的沙子》两篇短文中都谈到恐龙灭绝。所说明的问题不相同。故选B。

3.【答案】B

【解析】①处是稍作停顿,要用顿号;②处是一小句末所以用逗号。③处是两重并列关系的第一层,所以用分号。④处是句末,所以结合句前的上引号,所以句末用上引号和句号。故选B。

4.【答案】B

【解析】结合选项分析:中心是“守时”。故③事开头句。②“这种”承接③句,故排除AD两项。分析BC项,①⑤的位置,仔细阅读,按照语感分析,①“从而”承接的是“而守时可以减缓甚至消除因时间不确定带来的焦虑”,故选B。

5.【答案】D

【解析】试题分析:考查病句的辨析与修改。D句,缺少谓语且语序不当。在《十六岁的花季》后加谓语动词“是”;并将“在”移到“播出后”的后面。故答案为D。

6.【答案】(1)示例:保护自然环境,爱护美好家园 (2)构图要素:地球、太阳、山、水、橄榄枝以及英文字母ZHB。寓意示例:①橄榄枝代表和平、安宁,又代表植物和生态环境。②地球、太阳、山、水是全人类赖以生存的环境,人们要共同保护它。③“山”“水”二字借用中国象形文字并使之图案化,具有中国特色。④英文字母ZHB为“中国环境保护”的缩写,表明是中国环境保护的标志。 (3)示例:爸爸,我不赞成放那么多烟花。其实,表示孝道的方式有很多种,比如帮爷爷实现他的愿望,在生活上多关心爷爷,或在爷爷生日那天种一棵纪念树,等等。放烟花既不能为爷爷带来任何好处,还污染环境,影响邻居。

【解析】(1)要求学生把握标语的简洁易懂、琅琅上口、新颖独特以及主题突出的特征,言之有理即可。标语要求符合场所的特点和主题,语言要精炼生动,铿锵有力,有鼓动性。此题主题为“善待自然,保护环境”,使用比喻或对偶的修辞手法。如:示例:保护自然环境,爱护美好家园。(2)认真分析图上的内容,包括构图要素,颜色、线条、文字等,并选择其中一个要素结合实际经验理解其象征意义。构图要素:地球、太阳、山、水、橄榄枝以及英文字母ZHB。然后根据构图要素写出寓意即可。(3)劝说的对象是“父亲”,注意称谓是“爸爸”,题目的要求是写清劝说的原因或理由;第三要注意说话的对象,语言要符合说话者的身份;最后语气,要委婉,不可生硬强迫。做到文明礼貌,语言简明、连贯、得体。

7.B

8.运用比喻的修辞,将思乡之情比作绵绵不断的汾河水,借其无时无刻不在悠悠地流向家乡,生动形象地表现了诗人思乡之情的浓烈、绵长。

9.未报/辄于下等减价十之二

10.人七天不吃东西就会死,怎么能够忍心看着百姓饿死来等待呢!

11.王都中冒着获罪的风险降价卖粮与百姓,他心系百姓,关心民生,得百姓拥戴。

【点睛】参考译文:

饶州路遭大饥荒,米价暴涨,总管王都中将官仓的米的价格定为三等价格,向江浙行省上言,认为必须按下等价出卖,百姓才能吃得上米,还未得答复,就按下等价又减价十分之二的价格,让百姓来买。行省对他擅作主张的行为十分恼怒,王都中说:“饶州距离杭州差不多两千里,等到决定了再返回来,非半个月的时间不可。可是人七天不吃东西就会死,怎么能够忍心看着百姓饿死来等待呢!”那里的百姓一起对他说:“您为我们减了米价,您果真因此获罪,我们就是卖了妻子儿女也要来替您偿还。”行省这时才省悟,王都中于是得以免罪。

12.①举例子。通过列举桃花开、燕子来对应植物的生长荣枯,动物的养育往来等自然现象的实例,具体形象地说明了物候学的内容和目的(或具体形象地说明通过物候学“了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响”)。

②作比较。通过把物候观测仪器与气象仪器相比较,从而突出了物候观测使用的是活生生的生物作为物候观测仪器的特性。

13.不能。“凡是”表示范围,原句意思说只要是近海的地方,就一定比同纬度的内陆冬天温和,春天寒冷,无一例外。删去后与原句意思不符。体现了说明文语言的准确性。

14.纬度的差异、经度的差异、高下的差异、古今的差异;它们是由主要次(影响程度由大到小)的逻辑顺序来安排的。

15.雨中闻蝉叫,预告晴天到。物候知识:因为雨前必定闷热,而蝉闷热就会越叫越凶。立夏蚯蚓出,又是好收成。物候知识:一般下雨后都有蚯蚓,立夏蚯蚓出洞,证明雨水不小,那这一年的收成就比较好。蚂蚁搬家蛇过道,明日必有大雨到。物候知识:下雨时雨会冲垮蚂蚁或蛇的家,所以它们会在雨来临前搬家等等。

16.D

17.(任选三条即可)炎热夏季里,泡一杯折耳根叶解暑;折耳根也可以卖到乡场集市,增加收入;用折耳根的根可以治病;凉拌折耳根,折耳根炒腊肉(或者折耳根可以做家常菜)。

18.(1)运用了细节描写,形象地写出了母亲在做凉拌折耳根时的细心和用心,表现了母亲的勤劳、细腻的性格特点。

(2)这些词语描写母亲挖完折耳根后掩回土时的状态,生动形象地写出母亲的小心仔细,表现了母亲对折耳根、对自然的敬重。

19.文章开头写初春时节折耳根隐匿在松软的土壤中,稍不留神,便破土而出的情景,开篇点题,表明写作对象。同时引出下文描写母亲带着回乡的“我”和她的外孙女到郊外挖折耳根的内容。

20.折耳根让作者回忆起母亲挖折耳根的美好情景和制作折耳根美食的美好画面。折耳根独特的泥腥味是在作者心中是家乡的味,作者离乡在外,折耳根引发了作者对母亲的赞美和思念,对家乡的怀念。(意思相近即可)

21.段首运用设问句,既能激发读者的思考,又能引出下文,使文章条理更加清晰。(答出两点即可)

22.A

23.示例:同学,你应该按时休息,不要熬夜。因为如果总是熬夜,大脑里的“垃圾”就会堆积,人体免疫力也会降低,最终损害我们的身体健康,所以要养成好的作息习惯,按时睡觉。

24.例文:

我学会了游泳

看到别人在水池里畅游时,我的心里就萌生出一个念头:学游泳去,要像鱼儿一样在水里自由自在的。

到了游泳馆后,教练先教我动作如何协调,我就按照教练说的去做:先放松身,再用手拨水,然后用脚轻轻划水,最后把头露出水面呼吸。啊!我成功了,看来游泳也不是那么难嘛,我已经不满足于浅水区了。

我决定,去深水区试一试身手,但我对自己的游泳能力还不够有信心,便请求教练在后面扶着我。进入深水区后,渐渐地,我感觉自己像一片鹅毛一样轻,不费一点力,就浮了起来。嗬,原来真的这么容易呀!我心中暗暗兴奋起来。游着游着,我不自觉地扭头将目光向后投去,啊!我的妈呀!只见教练在浅水区笑眯眯地看着我呢!

我的脑袋“嗡”的一声,一片空白。轻盈的感觉消失得无影无踪,一刹那间,身体变得像石头一样重,在水里跌了个“人仰马翻”。顿时,我感觉到天昏地暗,手忙脚乱地扑腾着,鼻子、嘴巴里都进了水,觉得自己像栽进了一个大墨缸里,好难受。

刹那间,我感觉水面上的阳光像玻璃碎片一样扎人,原本湛蓝的水面一下变得灰暗。我心里全是对教练的不满。

教练游过来,抓住我的胳膊,一把拽起我说:“我刚刚没帮你时,你游得很好。再说了,我帮得了你一时,却帮不了你一世,记住:对自己要有信心,按照我教给你的方法去做,你行的。”我顿时茅塞顿开,心中的不满一扫而空。

我在教练的鼓励下继续练习,没过几天我就学会了游泳。从此,泳池的水面在阳光下像黄琉璃一样闪闪发光,水从湛蓝变成了亮丽的宝石蓝……

这件事,让我明白了一个道理:世上无难事,只怕有心人,坚持就是胜利,不能一遇到难事就打退堂鼓,那样会一事无成,要迎难而上,勇于挑战,才能获得成功。

【解析】本题考查半命题作文。

第一,审题立意:由题目“我学会了_____”可知,“学会”的可以是具体的某件事情,也可以是通过事件学会了背后所蕴含的道理。在人生的旅途中,我们总要经历各种事,与他人的交往、情绪的表达、技能的锻炼、困苦的环境、突发的意外等等,在这种种事件之中,我们可能学会的是某种具体的技能水平,也可能在事件背后学会某种人生道理。联系提示语可知,习作时,“学会”的内容可以具体,但懂得的道理应当是抽象的,要结合个人经历及生活实际,发掘事件背后深层次的人生道理。横线上可补充内容参考:弹琴、踢足球、做饭、骑车等具体的事件;宽容、坚持、忍让、理解、关心、感恩等抽象类的情感词语。

第二,选材构思:本题适宜习作记叙文,应从生活中的小事中选取符合题目要求的,以小见大, 抓住细节刻画,写出真情实感。可以写“我学会了做家务”,记叙一次回家母亲下班后辛苦地操持家务,自己主动学习母亲所做的种种家务,通过刻画细节表现感恩的主题;还可以写“我学会了骑车”,记叙自己年少学车时因为恐惧总也不学不会,最终在父亲假装扶车的行为下才终于学会,表现要学会克服恐惧的主题;还可以写“我学会了坚持”,通过记叙一次自己爬山时的经历,刻画爬山过程的种种心理斗争,表现自己学会坚持的主题;还可以写“我学会了宽容”,记叙一次自己因朋友弄坏自己玩具而闹矛盾,自己最终在父亲的开导下选择远离,表现宽容有利于交友的主题。注意在文章结尾加入议论性的文字,点明“学会了”背后的人生道理,深化文章主旨.

时间:120分 满分:130分

一、积累与运用(共20分)

1.(本题4分)阅读下面一段文字,回答后面小题

光秃的树木在风中贮立,一阵风过,零星的残叶随之凋零。枯树掩映下的破败房屋里居住着老人和他的孙女。如此萧瑟的房屋,房上的锁已经被雨水腐蚀,房梁上晕染着深深浅浅的褐色斑点。每到夜晚,窗户的破洞中会显现出一道道昏黄模湖的光,映出飞舞的蚊虫和灰尘颗粒。

(1)给下面词语中加点的字注音。

凋零( ) 腐蚀( )

(2)上面这段文字中有两个错别字,请找出来并改正。”

“___________”应改为“___________”“___________”应改为“___________”

2.(本题2分)下列各项表述有误的一项是( )

A.《大自然的语言》是我国著名气象学家、地理学家竺可桢向我们介绍“物候”相关知识的事理说明文。

B.美国科普作家、科幻小说家阿西莫夫在《恐龙无处不有》《被压扁的沙子》两篇短文中都谈到恐龙灭绝。所说明的问题相同,只是方式不同。

C.《大雁归来》是一篇富有文学色彩的科学观察笔记。

D.《时间的脚印》是一篇介绍岩石具有记录时间的“奇异功能”的科普说明文。

3.(本题2分)依次填入下面语段各序号处的标点符号,最恰当的一项是( )

“在这种情况下,协商民主实际上提供了化解社会矛盾①寻求社会良性互动的一个平台。”中央民族大学法学院教授熊文钊说②“协商民主既关注决策的过程,又关注决策的执行,从而拓宽了民主的深度③既关注多数人的意见,也关注少数人的意见,从而拓宽了民主的广度④

① ② ③ ④

A 、 : 。” 。

B 、 , ; 。”

C , , 。 ”。

D , , ; 。”

A.A B.B C.C D.D

4.(本题2分)下列语句的顺序排列恰当的一项是( )

①从而使“痛苦指数”下降,“幸福指数”上升

②这种条理性和有序性正是内心满足感的主要来源

③守时让一切都变得有条理起来,使生活有序起来

④而守时可以减缓甚至消除因时间不确定带来的焦虑

⑤现代人普遍患有“时间焦虑症”

A.②③⑤④① B.③②⑤④① C.③②①⑤④ D.③⑤②④①

5.(本题2分)下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.随着信息技术和人类生产生活交汇融合,互联网快速普及,全球数据呈现出爆发增长、海量集聚。(在“集聚”后面加上“的特点”)

B.如何发扬与继承清华的优良体育传统,体育老师任重道远。(将“发扬”和“继承”对调位置)

C.最近,一张莫斯科地铁上的读书照在社交网站Facebook上意外走红,很快,照片获得超过2.4万次以上的转发。(将“以上”删去)

D.《十六岁的花季》一部真正代表了当时中学校园生活和青春思潮的标志性作品,在播出后很长一段时间都保持了很高的收视率。(将“保持”改为“持续”)

6.(本题8分)大自然是人类赖以生存的根基,善待自然,我们生活的家园将会更加美好,漠视自然,人类将会遭到大自然无情的报复。新华中学八(2)班拟开展以“善待自然,保护环境”为主题的综合性学习活动,请你参加。

(1)请你为这次活动拟写一条宣传标语。(要求:使用比喻或对偶的修辞手法)

(2)下图是中国环境保护的标志,请语意简明地写出该标志的构图要素,并任选一个要素说说它的寓意。

(3)小明爸爸为小明爷爷的九十大寿准备了很多烟花爆竹。小明劝爸爸不要放烟花,以免造成环境污染。可爸爸说:“爷爷九十岁生日值得庆贺,为此设宴请客,多放烟花表示孝道。”

如果你是小明,请从“孝道”和“环保”的角度劝阻爸爸。(要求:①语言得体;②50字以内)

二、诗歌鉴赏(共4分)

阅读下面古诗,完成下面小题。

太原早秋

唐·李白

岁落众芳歌,时当大火①流。

霜威出塞②早,云色渡河③秋。

梦绕边城月,心飞故国楼。

思归若汾水④,无日不悠悠。

【注释】①大火:星名,二十八宿之一。农历六七月开始向下行,故称“流火”。《诗经·七月》“七月流火”即指此星。②塞:关塞,指长城。③河:指黄河。

7.(2分)下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.首联中“众芳歇”和“大火流”含蓄地交代了诗歌所描绘的季节。

B.颔联“早”“秋”二字巧妙点题,从视觉和听觉角度写出太原早秋的特点。

C.颈联“绕”“飞”二字,采用比拟的手法,把诗人对故乡的思念淋漓尽致地表达出来。

D.这是一首五言律诗,结构严整,格调高远,且带边塞诗之雄健。

8.(2分)请从修辞手法的角度,赏析“思归若汾水,无日不悠悠”一句。

三、文言文阅读(共7分)

阅读下文并回答以下问题。

饶州路①大饥,米价翔踊②,总管王都中③以官仓之米定其价为三等,言于江浙行省,以为须粜④以下等价,民乃可得食。未报辄于下等减价十之二,使民就粜。行省怒其专擅,都中曰:“饶去杭几二千里,比⑤议定往还,非半月不可。人七日不食则死,安能忍死以待乎!”其民相与言曰:“公为我辈减米价,公果得罪,我辈当鬻⑥妻子以代公偿。”行省方悟,都中乃得免。

(节选自《续资治通鉴》,有改动)

[注释]①路:元代行政区划单位。②翔踊:物价飞涨。③王都中:字符俞,元代官员,官至两任行省参知政事。④粜tiào:卖出粮食。⑤比:等到。⑥鬻yù:卖。

9.(2分)用“/”给下面的文字断句。(画一处)

未 报 辄 于 下 等 减 价 十 之 二

10.(2分)把文中画线句子翻译成现代汉语。

人七日不食则死,安能忍死以待乎!

11.(3分)结合文章内容,说说王都中具有怎样的品格?

四、现代文阅读(共39分)

(一)阅读《大自然的语言》,完成小题。

⑴立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

⑵几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

⑶这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。物候知识在我国起源很早。古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

⑷物候观测使用的是活的仪器,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简便,容易掌握。物候对于农业的重要性就在这里。下面是一个例子。

⑸北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。如果能注意到物候延迟,选择适宜的播种日期,这种损失就可能避免。

⑹物候现象的来临决定于哪些因素呢?

⑺首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。所以在华北常感觉到春季短促,冬天结束,夏天就到了。

⑻经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,因为烟台靠海,春天便来得迟了。

⑼影响物候的第三个因素是高下的差异。植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早。不过研究这个因素要考虑到特殊的情况。例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。这叫逆温层。由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

⑽此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

⑾物候学这门科学接近生物学中的生态学和气象学中的农业气象学。物候学的研究首先是为了预报农时,选择播种日期。此外还有多方面的意义。物候资料对于安排农作物区划,确定造林和采集树木种子的日期,很有参考价值,还可以利用来引种植物到物候条件相同的地区,也可以利用来避免或减轻害虫的侵害。我国有很大面积的山区土地可以耕种,而山区的气候、土壤对农作物的适应情况,有很多地方还有待调查。为了便利山区的农业发展,开展山区物候观测是必要的。

⑿物候学是关系到农业丰产的科学,我们要进一步加强物候观测,懂得大自然的语言,争取农业更大的丰收。

12.(4分)指出下列各句分别运用了什么说明方法?有何作用?

①物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

②它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。

13.(3分)“凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷”一句中加点的“凡是”能否删去?为什么?

14.(3分)物候现象的来临决定于哪些因素?作者按怎样的顺序来介绍这些因素的?

15.(3分)“七九河开,八九雁来;九九加一九,耕牛遍地走。”“清明忙种麦,谷雨种大田。”都是大自然的语言。你还知道哪些大自然的语言?请举两例并说说其中包含的物候知识。

16.(3分)下列对本文的分析,其中不准确的一项是 ( )

A.题目“大自然的语言”运用了比喻的修辞方法。把物候现象比喻为“大自然的语言”,显得新颖别致,引人入胜,激发了读者的阅读兴趣。

B.物候学研究能够预报农时,选择播种日期,还能够利用来引种植物到物候条件相同的地区,也可以利用来避免或减轻害虫的侵害。

C.文章1—2段说明对象是物候现象,而7——10段说明对象是物候现象来临的因素。

D.说明文是以说明为主要表达方式来解说事物、阐明事理而给人知识的文章体裁。本文是一篇说明文。所以,全文只用了说明的表达方式向我们介绍了有关物候的知识。

(二)阅读下面的文章,完成下面小题。

折耳根里寄乡愁

①初春时节,南方的土壤格外松软。折耳根隐匿其中,稍不留神,便噌噌生出芽叶,破土而出。这种在西南一带土生土长的野菜,学名鱼腥草,是我家餐桌上不可或缺的一道美食。

②阳光和煦,母亲带着回乡的我和她的外孙女到郊外挖折耳根。山野还是一片枯黄,折耳根却泛出星星点点的春意。它们带着葱郁的生机,在田埂上、山坳里、溪沟旁悄然生长。青红的折耳根嫩叶探出头来,叶片正面是醇和的绿色,叶片背面呈紫红色,与红土地浑然一体。

③向来勤劳的母亲挖折耳根极有经验。她将新叶周围的泥土一锹一锹挖开。折耳根露出来,白白的,细细的。节上长着纤细的根须,根须在泥土中蔓延。多么旺盛的生命!在寒冷的季节里,它们静静扎根,汲取营养。待到大地回温,便向上生长,迎接第一缕春风的洗礼。露出地面的两片新叶,像竖立起的猫耳朵,聆听着春天里鸟儿的鸣啭。待到夏天,折耳根的茎叶硬朗起来。淡紫色的茎上陆续绽放出雪白的花朵。嫩绿的花柱上吐出黄色的蕊,衬托着绿叶白花,煞是动人。这时,母亲会采摘新鲜茎叶和花朵在小院里晒干。炎热的夏季里,泡一杯折耳根叶顿觉解暑。

④母亲用力抖下折耳根根须上黏着的泥土,然后将其熟练地装进篮子。我也挽起袖子,一手紧紧扯住冒出地面的茎叶,一手用铲子挖开根部。我仿佛可以听到顽强的根须被一根根切断的声音。一株寸余长雪白鲜嫩的折耳根被抽出了泥土。女儿蹲在一旁歪着头仔细地看着,然后学着外婆和妈妈的样子。她肉乎乎的小手沾满了泥土,雀跃的样子像春天里叽叽喳喳的小鸟。

⑤母亲转过头看着她的外孙女,温柔地笑着,金黄的阳光洒在她花白的鬓发上。母亲教外孙女哼唱起她儿时的童谣:“折耳根,一到春天遍坡生。外婆带我挖根根,我是外婆乖孙孙。”在母亲的童年里,折耳根是家常菜,也可以卖到乡场集市,以增加收入。山谷清幽,歌声随风声四处飘荡。

⑥轻风拂过,新挖出的折耳根混着泥土的气息扑面而来,那是一种淡淡的草腥味。不一会儿,竹篮已装得满满当当。母亲小心翼翼地将挖出的泥一点点掩回原处。这是老人们传下来的规矩,据说这样,来年折耳根还能继续生长。

⑦看着那折耳根我不禁感慨,在这片曾经贫瘠的土地上,竟生长出这样一种神奇的草根。折耳根不仅可以入食,聪明的先祖们将目光投向这种泥土深处的草根,用折耳根的根治病。就这样,一代代传了下来。

⑧回到屋里,母亲将折耳根反复搓洗,淘去泥土,择去根须。洗净的折耳根呈玉白色,根根饱满。母亲将它掐成一寸一寸的小段,先用食盐码味,几分钟后淘净,再用甘洌的泉水泡上一会儿,然后沥干水分。接着,放入剁好的姜、蒜、葱末、芫荽,加上胡辣椒粉、花椒、生抽、食醋拌匀。母亲还有一味秘方——加一勺老坛糟辣椒汁,这样做出来的凉拌折耳根,生鲜脆爽、酸辣十足。除了凉拌,折耳根炒腊肉也是一道颇具黔北风味的美味。

⑨带着独特的泥腥味,折耳根这种野菜从百草香中脱颖而出。咀嚼之后,唇齿留香。如今,它逐渐走上各地的餐桌。离乡在外的我,也常常会在网上买上几斤裹满泥土的折耳根,重拾故乡的味道。每每打开包裹,那沁人心脾的泥土香和野草香,总会带着一缕缕乡愁,悄悄从折耳根的根底爬上叶尖,再爬上我的心尖。

12.(3分)折耳根,又名鱼腥草,猪鼻拱。怕强光,喜温暖潮湿环境,耐寒。请梳理文章内容,说说文章共列举了折耳根有哪些用途。

13.(4分)根据要求,完成下面两个问题。

(1)母亲将它掐成一寸一寸的小段,先用食盐码味,几分钟后淘净,再用甘洌的泉水泡上一会儿,然后沥干水分。接着,放入剁好的姜、蒜、葱末、芫荽,加上胡辣椒粉、花椒、生抽、食醋拌匀。母亲还有一味秘方——加一勺老坛糟辣椒汁,这样做出来的凉拌折耳根,生鲜脆爽、酸辣十足。(从表达方式的角度赏析)

(2)母亲小心翼翼地将挖出的泥一点点掩回原处。(说说加点词语的表达效果)

14.(3分)文章开头描写初春时节的折耳根,其作用是什么?

15.(3分)文章以《折耳根里寄乡愁》为题,有什么深刻含义?

(三)阅读下文,完成下面小题。

我们为什么要睡觉

袁越

①地球上绝大部分陆生动物都要睡觉,人类自然也不例外。但动物们为什么非得睡觉呢?睡眠的功能到底是什么?

②从进化的角度来看,睡眠似乎对动物的生存很不利。你想啊,动物睡觉时对外界刺激的反应极为迟钝,很容易被天敌抓住。如果有动物进化出不睡觉的能力,岂不是会比那些需要睡眠的动物更有生存优势?可惜这样的事例极为罕见,迄今为止尚未在陆生动物中发现过。

③曾经有人相信动物的睡眠需求是由阳光周期决定的,但后续研究发现,即使生活在暗无天日的洞穴中的动物也需要睡觉,这说明睡眠需求和光照周期无关。

④不管真正的原因到底是什么,我们每个人都知道,硬挺着不睡觉的感觉是很糟糕的。20世纪60年代,美国加州圣地亚哥市的一位名叫兰迪·加德纳的高中生决定挑战一下不睡眠极限,在几位科学家的轮番监督下保持不睡眠长达7天零25分钟,创下了人类不睡觉最长的世界纪录。据说最后那几天他出现了严重的精神问题,具体表现为认知障碍、情绪失控和短期记忆力丧失等等,甚至还出现了幻觉。但是,结束试验之后他休息了两天就完全恢复了,此后好像也没有留下什么后遗症。这说明不睡觉造成的损伤似乎并不是永久性的,很容易恢复。

⑤按照这个思路,有些科学家认为,睡眠的主要作用可能就是清除脑神经细胞产生的代谢废物,废物堆积过多当然不好,但如果堆积时间不长的话,只要通过补觉来清理一下、就能完全恢复原状。所以一个人偶尔熬个夜不是什么大问题,只有长时间睡眠不足才会对身体有害。

⑥那么,大脑产生的代谢废物主要靠什么来清理呢?答案是脑脊液。这是一种像水一样清亮的液体,可以在脑组织和脊髓之间自由流动,其功能有点像清洁液,可以通过反复地冲洗将神经细胞产生的废物清理出去。脑脊液是如何冲进大脑开始“干活”的呢?美国波士顿大学的劳拉·路易斯博士通过实验证明,人类脑脊液的流动和睡眠状态密切相关。每当志愿者进入深度睡眠,脑脊液就会大量消入脑组织,开始打扫卫生。

⑦为什么只有在深度睡眠时脑脊液才会流进脑组织中去呢?原来,脑神经在工作时需要消耗大量氧气,这些氧气是被血液带进来的。人在清醒时(以及在非深度睡眠时)脑神经一直持续放电,耗氧量居高不下,血液必须保持高速流动,并充满整个脑组织,这样才能保证脑神经的氧气供应。处于深度睡眠阶段时,脑神经元放电模式趋向一致,要么大家一起放电,要么集体同时休眠。当脑神经集体休眠时,耗氧量快速下降,血液流速降低25%左右,空出的部分则由脑脊液来填补。换句话说,人类大脑在深度睡眠时放慢了脑神经放电的频率,从而减少了对血液的依赖,脑脊液便可趁机进入大脑,开始清理工作。睡眠就是通过这种方式为大脑打扫卫生的。

⑧路易斯博士的这项研究成果发表于2019年1月1日出版的《科学》杂志上。她相信,如果未来的科学家们能够掌握控制脑脊液流动的方法,就能动员起人体自身的清洁工,把脑部产生的所有废物全部清理出去,从而更好地保护我们的健康。

⑨当然,在这一天到来之前,我们也可以自救,方法就是好好睡觉,别老熬夜了。

(选自《大众健康》,有删改)

16.(3分)文章⑥⑦两段首句都运用了设问句,这样写有什么好处?

17.(3分)下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.人类在睡眠时,脑脊液就会大量涌入脑组织,可以将神经细胞产生的废物清理出去。

B.虽然睡眠似乎对动物的生存不利,但是迄今为止,还没有人发现哪种陆生动物能够进化出不睡觉的能力。

C.第⑧段画线句用了打比方的说明方法,把人体的排毒功能比作清洁工,形象生动地说明了人体自我清洁的功能。

D.第④段“这说明不睡觉造成的损伤似乎并不是永久性的”中“似乎”表明结论只是作者的一种推测,体现了说明文语言的科学性和准确性。

18.(4分)夜很深了,有的同学还在聊天、刷手机、打游戏……睡前,时间总是“余额不足”。请结合选文和下面的链接材料写几句规劝的话并解释原因。

【链接材料】

新冠肺炎疫情对身体素质的大考,让一样人人皆有的武器备受瞩目——那就是免疫力。就像机器用一段时间需要检修一样,睡眠就是人体免疫系统的“维护”时间。如果总是贪黑、熬夜,健康防线很容易被病毒攻破。

(节选自《读者文摘》)

五、作文(共60分)

24.阅读下面的文字,根据要求作文。

在人与人的交往中,我们学会了理解;在心里怒火燃烧时,我们学会了忍让;在别人触犯了自己时,我们学会了宽容;在别人遇到困难时,我们学会了关心;在不利的环境中,我们学会了生存……

请根据上面的提示,结合自己的学习经历和生活体验,以《我学会了》为题,写一篇作文。

要求:①内容具体,有真情实感。②不少于500字。③凡涉及真实的人名、校名、地名,一律用A、B、C等英文大写字母代替。④不得抄袭。⑤除诗歌外,文体不限.

参考答案

1.【答案】 diāo shí 贮 伫 湖 糊

【解析】(1)关于字音,要求学生平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是多音字。凋零(diāo líng):零落。多指草木花叶。腐蚀:(fǔ shí):通过化学作用,使物体逐渐消损破坏。

(2)辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。伫立:长时间地站着。“贮”改为“伫”。模糊:不分明,不清楚。“湖”改为“糊”。

2.【答案】B

【解析】B.有误。美国科普作家、科幻小说家阿西莫夫在《恐龙无处不有》《被压扁的沙子》两篇短文中都谈到恐龙灭绝。所说明的问题不相同。故选B。

3.【答案】B

【解析】①处是稍作停顿,要用顿号;②处是一小句末所以用逗号。③处是两重并列关系的第一层,所以用分号。④处是句末,所以结合句前的上引号,所以句末用上引号和句号。故选B。

4.【答案】B

【解析】结合选项分析:中心是“守时”。故③事开头句。②“这种”承接③句,故排除AD两项。分析BC项,①⑤的位置,仔细阅读,按照语感分析,①“从而”承接的是“而守时可以减缓甚至消除因时间不确定带来的焦虑”,故选B。

5.【答案】D

【解析】试题分析:考查病句的辨析与修改。D句,缺少谓语且语序不当。在《十六岁的花季》后加谓语动词“是”;并将“在”移到“播出后”的后面。故答案为D。

6.【答案】(1)示例:保护自然环境,爱护美好家园 (2)构图要素:地球、太阳、山、水、橄榄枝以及英文字母ZHB。寓意示例:①橄榄枝代表和平、安宁,又代表植物和生态环境。②地球、太阳、山、水是全人类赖以生存的环境,人们要共同保护它。③“山”“水”二字借用中国象形文字并使之图案化,具有中国特色。④英文字母ZHB为“中国环境保护”的缩写,表明是中国环境保护的标志。 (3)示例:爸爸,我不赞成放那么多烟花。其实,表示孝道的方式有很多种,比如帮爷爷实现他的愿望,在生活上多关心爷爷,或在爷爷生日那天种一棵纪念树,等等。放烟花既不能为爷爷带来任何好处,还污染环境,影响邻居。

【解析】(1)要求学生把握标语的简洁易懂、琅琅上口、新颖独特以及主题突出的特征,言之有理即可。标语要求符合场所的特点和主题,语言要精炼生动,铿锵有力,有鼓动性。此题主题为“善待自然,保护环境”,使用比喻或对偶的修辞手法。如:示例:保护自然环境,爱护美好家园。(2)认真分析图上的内容,包括构图要素,颜色、线条、文字等,并选择其中一个要素结合实际经验理解其象征意义。构图要素:地球、太阳、山、水、橄榄枝以及英文字母ZHB。然后根据构图要素写出寓意即可。(3)劝说的对象是“父亲”,注意称谓是“爸爸”,题目的要求是写清劝说的原因或理由;第三要注意说话的对象,语言要符合说话者的身份;最后语气,要委婉,不可生硬强迫。做到文明礼貌,语言简明、连贯、得体。

7.B

8.运用比喻的修辞,将思乡之情比作绵绵不断的汾河水,借其无时无刻不在悠悠地流向家乡,生动形象地表现了诗人思乡之情的浓烈、绵长。

9.未报/辄于下等减价十之二

10.人七天不吃东西就会死,怎么能够忍心看着百姓饿死来等待呢!

11.王都中冒着获罪的风险降价卖粮与百姓,他心系百姓,关心民生,得百姓拥戴。

【点睛】参考译文:

饶州路遭大饥荒,米价暴涨,总管王都中将官仓的米的价格定为三等价格,向江浙行省上言,认为必须按下等价出卖,百姓才能吃得上米,还未得答复,就按下等价又减价十分之二的价格,让百姓来买。行省对他擅作主张的行为十分恼怒,王都中说:“饶州距离杭州差不多两千里,等到决定了再返回来,非半个月的时间不可。可是人七天不吃东西就会死,怎么能够忍心看着百姓饿死来等待呢!”那里的百姓一起对他说:“您为我们减了米价,您果真因此获罪,我们就是卖了妻子儿女也要来替您偿还。”行省这时才省悟,王都中于是得以免罪。

12.①举例子。通过列举桃花开、燕子来对应植物的生长荣枯,动物的养育往来等自然现象的实例,具体形象地说明了物候学的内容和目的(或具体形象地说明通过物候学“了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响”)。

②作比较。通过把物候观测仪器与气象仪器相比较,从而突出了物候观测使用的是活生生的生物作为物候观测仪器的特性。

13.不能。“凡是”表示范围,原句意思说只要是近海的地方,就一定比同纬度的内陆冬天温和,春天寒冷,无一例外。删去后与原句意思不符。体现了说明文语言的准确性。

14.纬度的差异、经度的差异、高下的差异、古今的差异;它们是由主要次(影响程度由大到小)的逻辑顺序来安排的。

15.雨中闻蝉叫,预告晴天到。物候知识:因为雨前必定闷热,而蝉闷热就会越叫越凶。立夏蚯蚓出,又是好收成。物候知识:一般下雨后都有蚯蚓,立夏蚯蚓出洞,证明雨水不小,那这一年的收成就比较好。蚂蚁搬家蛇过道,明日必有大雨到。物候知识:下雨时雨会冲垮蚂蚁或蛇的家,所以它们会在雨来临前搬家等等。

16.D

17.(任选三条即可)炎热夏季里,泡一杯折耳根叶解暑;折耳根也可以卖到乡场集市,增加收入;用折耳根的根可以治病;凉拌折耳根,折耳根炒腊肉(或者折耳根可以做家常菜)。

18.(1)运用了细节描写,形象地写出了母亲在做凉拌折耳根时的细心和用心,表现了母亲的勤劳、细腻的性格特点。

(2)这些词语描写母亲挖完折耳根后掩回土时的状态,生动形象地写出母亲的小心仔细,表现了母亲对折耳根、对自然的敬重。

19.文章开头写初春时节折耳根隐匿在松软的土壤中,稍不留神,便破土而出的情景,开篇点题,表明写作对象。同时引出下文描写母亲带着回乡的“我”和她的外孙女到郊外挖折耳根的内容。

20.折耳根让作者回忆起母亲挖折耳根的美好情景和制作折耳根美食的美好画面。折耳根独特的泥腥味是在作者心中是家乡的味,作者离乡在外,折耳根引发了作者对母亲的赞美和思念,对家乡的怀念。(意思相近即可)

21.段首运用设问句,既能激发读者的思考,又能引出下文,使文章条理更加清晰。(答出两点即可)

22.A

23.示例:同学,你应该按时休息,不要熬夜。因为如果总是熬夜,大脑里的“垃圾”就会堆积,人体免疫力也会降低,最终损害我们的身体健康,所以要养成好的作息习惯,按时睡觉。

24.例文:

我学会了游泳

看到别人在水池里畅游时,我的心里就萌生出一个念头:学游泳去,要像鱼儿一样在水里自由自在的。

到了游泳馆后,教练先教我动作如何协调,我就按照教练说的去做:先放松身,再用手拨水,然后用脚轻轻划水,最后把头露出水面呼吸。啊!我成功了,看来游泳也不是那么难嘛,我已经不满足于浅水区了。

我决定,去深水区试一试身手,但我对自己的游泳能力还不够有信心,便请求教练在后面扶着我。进入深水区后,渐渐地,我感觉自己像一片鹅毛一样轻,不费一点力,就浮了起来。嗬,原来真的这么容易呀!我心中暗暗兴奋起来。游着游着,我不自觉地扭头将目光向后投去,啊!我的妈呀!只见教练在浅水区笑眯眯地看着我呢!

我的脑袋“嗡”的一声,一片空白。轻盈的感觉消失得无影无踪,一刹那间,身体变得像石头一样重,在水里跌了个“人仰马翻”。顿时,我感觉到天昏地暗,手忙脚乱地扑腾着,鼻子、嘴巴里都进了水,觉得自己像栽进了一个大墨缸里,好难受。

刹那间,我感觉水面上的阳光像玻璃碎片一样扎人,原本湛蓝的水面一下变得灰暗。我心里全是对教练的不满。

教练游过来,抓住我的胳膊,一把拽起我说:“我刚刚没帮你时,你游得很好。再说了,我帮得了你一时,却帮不了你一世,记住:对自己要有信心,按照我教给你的方法去做,你行的。”我顿时茅塞顿开,心中的不满一扫而空。

我在教练的鼓励下继续练习,没过几天我就学会了游泳。从此,泳池的水面在阳光下像黄琉璃一样闪闪发光,水从湛蓝变成了亮丽的宝石蓝……

这件事,让我明白了一个道理:世上无难事,只怕有心人,坚持就是胜利,不能一遇到难事就打退堂鼓,那样会一事无成,要迎难而上,勇于挑战,才能获得成功。

【解析】本题考查半命题作文。

第一,审题立意:由题目“我学会了_____”可知,“学会”的可以是具体的某件事情,也可以是通过事件学会了背后所蕴含的道理。在人生的旅途中,我们总要经历各种事,与他人的交往、情绪的表达、技能的锻炼、困苦的环境、突发的意外等等,在这种种事件之中,我们可能学会的是某种具体的技能水平,也可能在事件背后学会某种人生道理。联系提示语可知,习作时,“学会”的内容可以具体,但懂得的道理应当是抽象的,要结合个人经历及生活实际,发掘事件背后深层次的人生道理。横线上可补充内容参考:弹琴、踢足球、做饭、骑车等具体的事件;宽容、坚持、忍让、理解、关心、感恩等抽象类的情感词语。

第二,选材构思:本题适宜习作记叙文,应从生活中的小事中选取符合题目要求的,以小见大, 抓住细节刻画,写出真情实感。可以写“我学会了做家务”,记叙一次回家母亲下班后辛苦地操持家务,自己主动学习母亲所做的种种家务,通过刻画细节表现感恩的主题;还可以写“我学会了骑车”,记叙自己年少学车时因为恐惧总也不学不会,最终在父亲假装扶车的行为下才终于学会,表现要学会克服恐惧的主题;还可以写“我学会了坚持”,通过记叙一次自己爬山时的经历,刻画爬山过程的种种心理斗争,表现自己学会坚持的主题;还可以写“我学会了宽容”,记叙一次自己因朋友弄坏自己玩具而闹矛盾,自己最终在父亲的开导下选择远离,表现宽容有利于交友的主题。注意在文章结尾加入议论性的文字,点明“学会了”背后的人生道理,深化文章主旨.

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读