沪教版九年级化学上册第1章开启化学之门单元复习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 沪教版九年级化学上册第1章开启化学之门单元复习题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 106.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-11 20:57:17 | ||

图片预览

文档简介

沪教版九年级化学上册第1章开启化学之门单元复习题

一、单选题

1.下列的变化不属于化学变化的是( )

A.陈醋酿制 B.笔芯导电

C.光合作用 D.烧制瓷器

2.下列叙述正确的是( )

A.物理性质是不需要变化就表现出来的性质

B.若变化前后的物质均为同一种状态则一定是物理变化

C.气球爆炸是化学变化

D.发生化学变化的过程中,会同时发生物理变化

3.判断镁条在空气中燃烧是化学变化的主要依据是( )

A.燃烧时发出耀眼的白光 B.燃烧后生成白色粉末

C.燃烧中放出大量的热 D.燃烧后镁条变短了

4.下列变化属于化学变化的是( )

A.石蜡熔化 B.胆矾研碎 C.水分蒸发 D.粮食酿酒

5.下列物质的用途中,主要体现物理性质的是( )

A.氧气供给呼吸 B.氢气做燃料

C.N2做保护气 D.铜丝做导线

6.下列物质中,属于纯净物的是( )

A.白酒 B.加碘盐 C.食用醋 D.冰水混合物

7.下列有关物质的用途中,利用其物理性质的是( )

A.氧气供呼吸 B.铁用来制造铁锅

C.氮气用作保护气 D.天然气作燃料

8.下列现象或应用不属于化学变化的是( )

A.鲜花遇酸溶液变色 B.蜡烛熄灭后冒出白烟

C.用浓硫酸在白纸上写字 D.用烧碱溶液清洗炉具上的油污

9.下列叙述中正确的是( )

A.化学反应过程中都会发生放热现象

B.化学反应中只有燃烧反应才能放出热量

C.化学反应伴随着能量变化

D.人类利用的能量都是通过化学反应获得的

10.下列物质属于纯净物的是( )

A.洁净的空气 B.符合标准的饮用水

C.氯酸钾 D.加热高锰酸钾制取氧气后的剩余物

11.某同学向量筒中注入水将其放平,仰视凹液面最低处读数为15mL,倒出一部分液体后俯视凹液面最低处读数为9mL,则实际倒出的水为( )

A.6mL B.大于6 mL C.小于6mL D.不确定

12.下列对化学的认识中错误的是( )

A.化学开发新能源和新材料

B.化学在医药生产中发挥着重要作用

C.化学的发展导致了生态环境的恶化

D.原子论和分子学说奠定了近代化学的基础

二、非选择题

13.阅读文本,回答问题。

气候变化中的海洋

海洋覆盖了地球70%以上的面积,是世界上最大的生物栖息地,有超过25万种生物生活在其中,为人类提供了食物、能源和交通,是应对气候变化的忠实“朋友”。

20世纪50年代以来,人类活动产生的温室气体导致地球系统热量不断增加。海洋吸收了绝大部分全球变暖的热量,还“消化”了2-3倍人为排放的二氧化碳,减缓了气候变化速度及影响。

20世纪90年代初以来,海洋变暖的速度增加了1倍。在过去的20年里,所有大洋盆地都观测到了持续数天到数月的极端海洋高温天气,即“海洋高温热浪”,它可以延伸数千千米的范围,深达数百米。热浪频发,易引起更强烈的热带气旋、厄尔尼诺现象等。2006~2015年,全球平均海平面每年上升约3.6mm,为1901~1990年期间上升速度的2.5倍。海洋在溶解了二氧化碳后,酸性增强,会影响牡蛎、蛤蜊等贝类的外壳或骨骼的形成。

(1)海洋为人类提供的食物有 (举1例)。

(2)海洋吸收热量发生的变化属于 (填“物理变化”或“化学变化”)。

(3)文中涉及二氧化碳的物理性质有 ,化学性质有 。(写1条即可)

(4)“海洋高温热浪”对海洋生物的危害是 。为保护海洋生态系统,人类应采取的有效措施是 。

14.在实验室里,取用药品,不能用手接触,不要把鼻孔凑到容器口闻气味.有些块状药品要用 夹取.如果没有说明用量,液体一般取用 ,固体 .酒精灯的火焰分为焰芯、 、 .

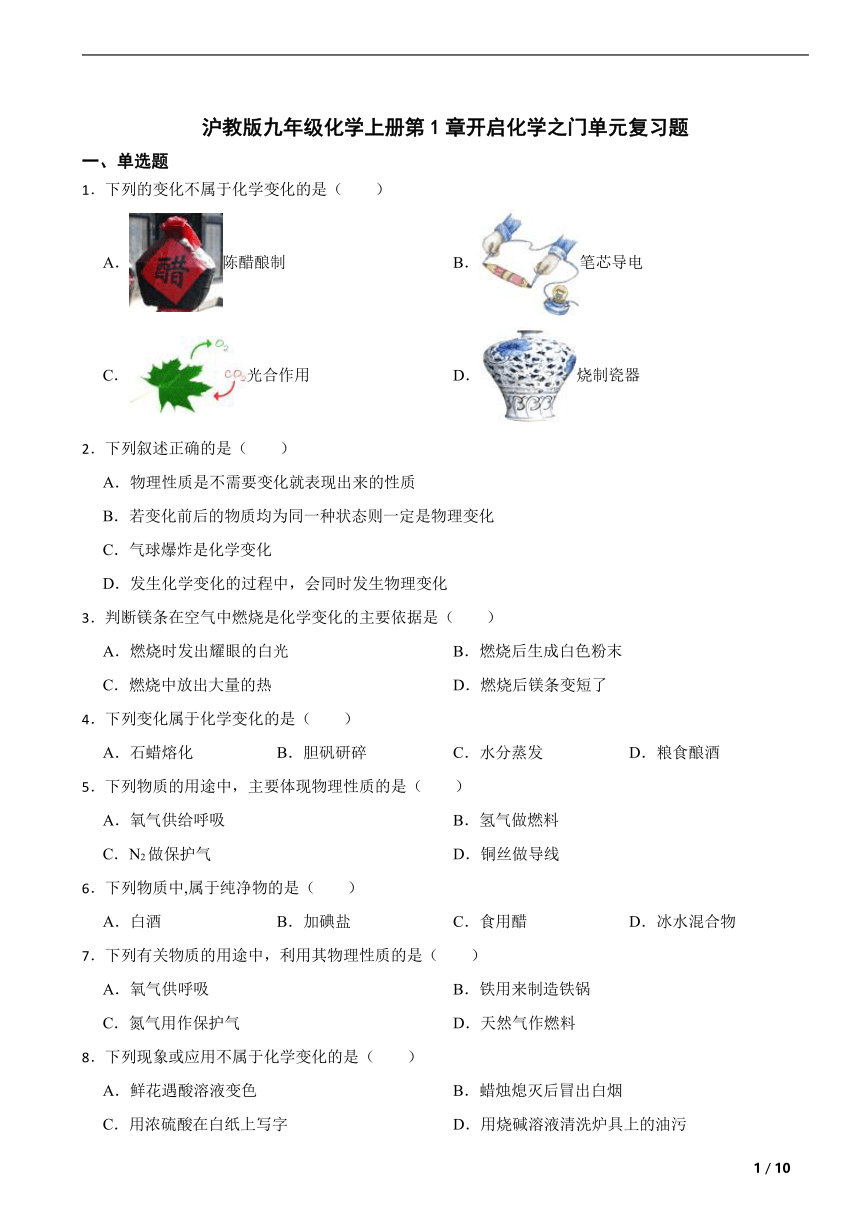

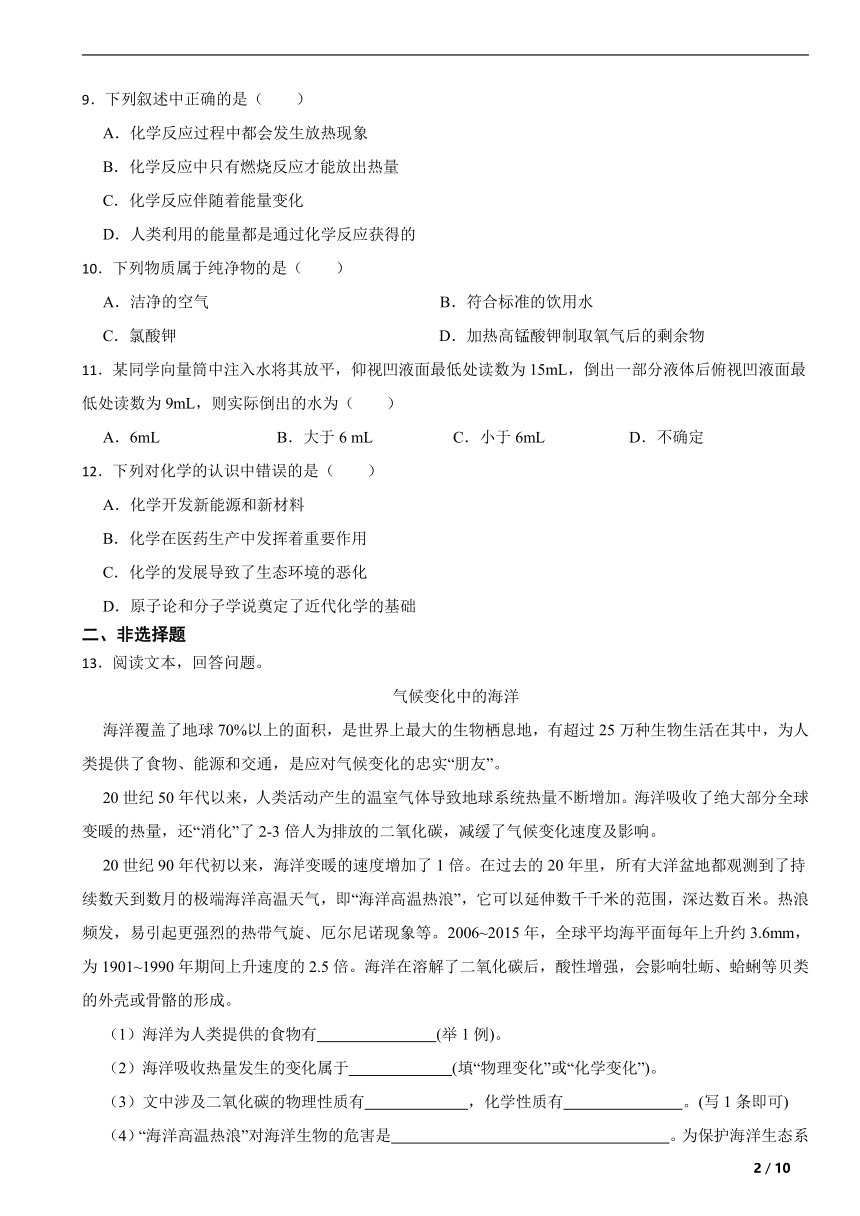

15.如图1是“空气中氧气体积分数测定”实验的改进装置.主要操作是:在实际容积为150mL的集气瓶里,先装进50mL的水,再按图1连好仪器,按下热的玻璃棒,白磷立即被点燃.(白磷40℃即燃烧,燃烧产物与红磷相同)

(1)白磷从燃烧到熄灭冷却的过程中,瓶内水面的变化是 ;若实验成功,最终集气瓶中水的体积约为 mL.

(2)该实验可推论出氮气的性质为 .

(3)若将白磷换成炭粉,该实验能否获得成功? 为什么? .

(4)集气瓶里预先装进的50mL水,在实验过程中起到哪些作用?(填写序号)

A.加快集气瓶内气体冷却

B.液封导气管末端以防气体逸出

C.吸收五氧化二磷

(5)图2是另一实验小组对测定空气中氧气含量实验的两套装置图,请结合图示回答有关问题.(已知铜和氧气在加热的条件下反应生成氧化铜固体)

①根据下表提供的实验数据,完成如表

硬质玻璃管中空气的体积 反应前注射器中空气体积 反应后注射器中气体体积 实验测得空气中氧气的体积分数

25mL 15mL 9mL

②装置一和装置二中气球的位置不同, (填“装置一”或“装置二”)更合理,理由是 .

③若实验测得的结果偏小(氧气的体积分数小于21%),可能的原因有哪些? (列举两条).

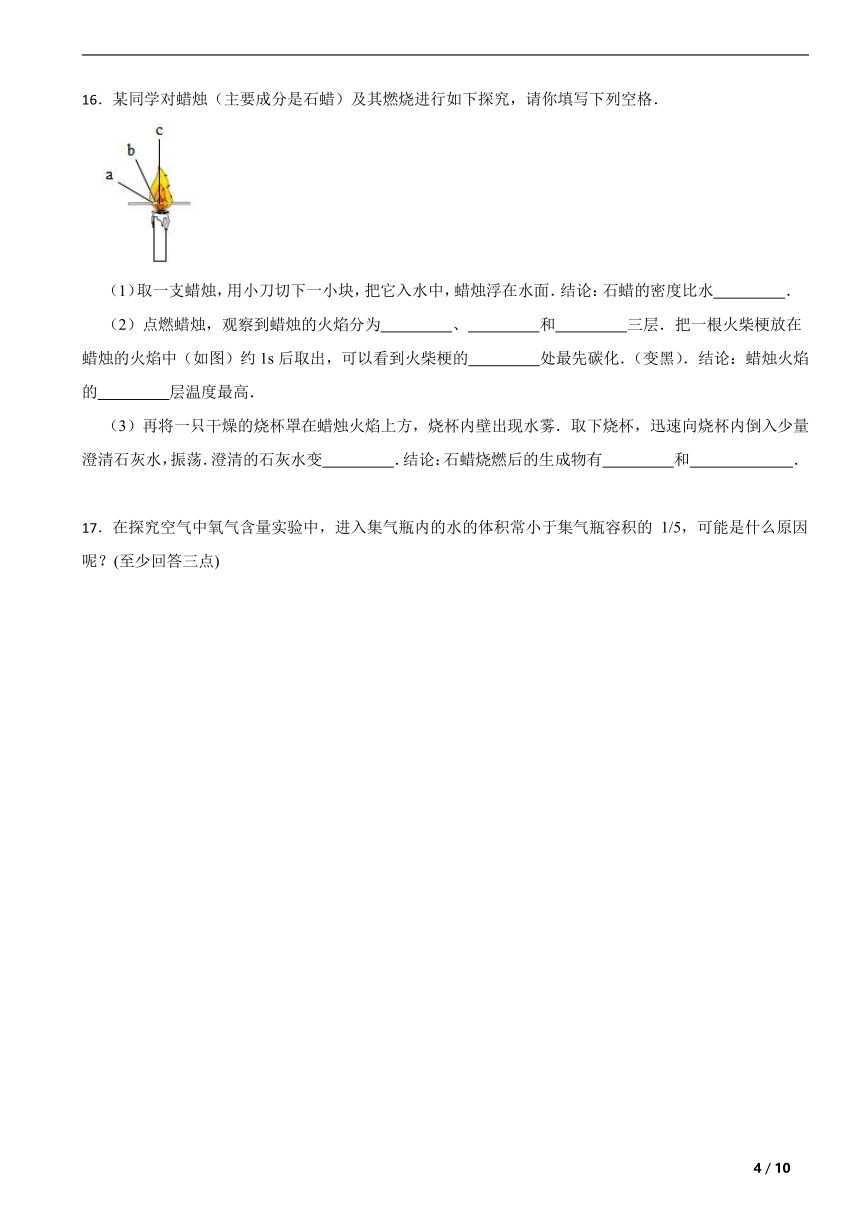

16.某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行如下探究,请你填写下列空格.

(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它入水中,蜡烛浮在水面.结论:石蜡的密度比水 .

(2)点燃蜡烛,观察到蜡烛的火焰分为 、 和 三层.把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中(如图)约1s后取出,可以看到火柴梗的 处最先碳化.(变黑).结论:蜡烛火焰的 层温度最高.

(3)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现水雾.取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡.澄清的石灰水变 .结论:石蜡烧燃后的生成物有 和 .

17.在探究空气中氧气含量实验中,进入集气瓶内的水的体积常小于集气瓶容积的

1/5,可能是什么原因呢?(至少回答三点)

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【解答】解:A、陈醋酿制有酸性物质生成,属于化学变化,A不符合题意;

B、笔芯导电没有新物质生成,属于物理变化,B符合题意;

C、光合作用是利用二氧化碳和水,生成有机物和氧气,属于化学变化,C不符合题意;

D、烧制瓷器是物质燃烧,属于化学变化,D不符合题意.

故答案为:B.

【分析】有新物质生成的变化是化学变化,没有新物质生成的变化是物理变化.

2.【答案】D

【解析】【解答】A、物理性质是不需要化学变化就表现出来的性质,A不符合题意;

B、变化前后的物质均为同一种状态,不一定是物理变化,例如红磷是固体,燃烧生成的五氧化二磷也是固体,B不符合题意;

C、气球爆炸不是化学变化,因为没有新物质生成,C不符合题意;

D、发生化学变化的过程中,会同时发生物理变化,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】A、根据物理性质是不需要发生化学变化就能表现出来的性质分析

B、根据判断化学变化和物理变化的标准是有无新物质生成分析

C、根据没有新物质生成的变化是物理变化分析

D、根据化学变化中伴随的现象分析

3.【答案】B

【解析】【解答】化学反应伴随着发光、放热、和能量的变化,但是判断化学变化的根本还是有无新物质生成,ACD都是实验的现象

故答案为:B

【分析】有新物质生成的变化是化学变化,据此分析

4.【答案】D

【解析】【解答】A.石蜡熔化属于物质三态之间的变化、无新物质生成、属于物理变化、故A不符合题意;

B.胆矾研碎、属于形状的改变、无新物质生成、属于物理变化、故B不符合题意;

C.水分蒸发属于物质三态之间的变化、无新物质生成、属于物理变化、故C不符合题意;

D.酒精的酿造有新物质生成、故粮食酿酒属于化学变化、故D符合题意。

故答案为:D。

【分析】化学变化的本质:有新物质生成。

5.【答案】D

【解析】【解答】A、氧气供给呼吸是利用其帮助呼吸的化学性质,不符合题意;

B、氢气做燃料是由于氢气具有可燃性,属于化学性质,不符合题意;

C、N2做保护气是由于氮气化学性质稳定,不符合题意;

D、铜丝做导线是利用其导电性,属于物理性质,符合题意;

故选:D。

【分析】根据物理性质化学性质定义分析,物理性质是不需要通过化学变化表现出来的性质,化学性质是需要通过化学变化表现出来的性质。

6.【答案】D

【解析】【解答】A. 白酒中含有水、酒精等多种物质,属于混合物。

B. 加碘盐中含有氯化钠、碘酸钾等物质,属于混合物。

C. 食用醋中含有水、醋酸等多种物质,属于混合物。

D. 冰水混合物中只含有一种物质,只是两种状态,属于纯净物,故符合题意。

故答案为:D。

【分析】由单一物质组成的物质称为纯净物。

混合物是由两种及两种以上纯物质(元素或化合物)没有经化学变化而组成的物质。

7.【答案】B

【解析】【解答】A、氧气供呼吸,是因为氧气具有氧化性,需要通过化学变化表现出来,属于化学性质,A不符合题意;

B、铁用来制造铁锅,是因为铁具有导热性、延展性,不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质,B符合题意;

C、氮气用作保护气,是因为氮气不容易和其它物质发生反应,属于化学性质,B不符合题意;

D、天然气作燃料,是因为甲烷具有可燃性,需要通过化学变化表现出来,属于化学性质,D 不符合题意。

故答案为:B。

【分析】物质需要发生化学变化才能表现出来的性质就是化学性质,物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质就是物理性质,据此分析解答

8.【答案】B

【解析】【解答】A、鲜花中含有色素,遇到酸会变色,是化学变化,故A不符合题意;

B、蜡烛产生的白烟是蜡烛的颗粒,气态变成固态不是化学变化,故B符合题意;

C、浓硫酸具有脱水性,生成黑色的碳,是化学变化,故C不符合题意;

D、氢氧化钠可以和油污反应,是化学变化,故D不符合题意;

故答案为:B。

【分析】根据化学变化物理变化的特点分析,化学变化有新物质生成,物理变化没有新物质生成,判断变化种类就是看变化后有没有新物质生成。

9.【答案】C

【解析】【解答】A、化学反应有放热或吸热或热量无明显变化的现象,不只是放热,A不符合题意;

B、除燃烧外,缓慢氧化、活泼金属与酸、氧化钙与水等都能放出热量,B不符合题意;

C、化学反应除物质种类改变外,能量也会伴随变化,C符合题意;

D、太阳能、核能等都不是化学反应获取的,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】所有的化学变化都伴随能量的变化。

10.【答案】C

【解析】【解答】解:A、洁净的空气中也有氧气、氮气等物质,属于混合物,故选项错误;

B、符合标准的饮用水中有可溶性杂质,属于混合物,故选项错误;

C、氯酸钾属于纯净物中的化合物,故选项正确;

D、加热高锰酸钾制取氧气后的剩余物是锰酸钾和二氧化锰,属于混合物,故选项错误;

故选C

【分析】物质分为混合物和纯净物,混合物是由两种或两种以上的物质组成;纯净物是由一种物质组成.纯净物又分为单质和化合物.由同种元素组成的纯净物叫单质;由两种或两种以上的元素组成的纯净物叫化合物.氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素.

11.【答案】B

【解析】【解答】解:用量筒量取液体时,量筒要放平,读数时视线应与凹液面最低处相平;如果仰视液面,读数比实际偏低,若俯视液面,读数比实际偏大.

某同学向量筒中注入水将其放平,仰视凹液面最低处读数为15mL,其读数会比实际偏小,那么实际体积应大于15mL;倒出一部分液体后俯视凹液面最低处读数为9mL,其读数会比实际偏大,那么实际体积应小于9mL;则该学生实际倾倒的液体体积大于6mL.

故选:B.

【分析】用量筒量取液体时,量筒要放平,读数时视线应与凹液面最低处相平;如果仰视液面,读数比实际偏小,若俯视液面,读数比实际偏大.根据量筒的读数与实际值的关系来判断该学生实际倒出液体的体积大小.

12.【答案】C

【解析】【解答】A、通过化学变化可得到新物质,化学开发新能源和新材料 ,不符合题意;

B、 利用化学可制制药味,化学在医药生产中发挥着重要作用 ,不符合题意;

C、 合理利用化学可保护环境,减少污染,符合题意;

D、 原子论和分子学说奠定了近代化学的基础 ,不符合题意;

故选C。

【分析】A、根据化学可制取新物质分收入

B、根据化学可制得药物用于医疗分析;

C、根据化学可保护环境分析;

D、根据 原子论和分子学说奠定了近代化学的基础分析。

13.【答案】(1)海鲜(或鱼)

(2)物理变化

(3)可溶于水;能与水反应

(4)减低生物活性(或危害生物的生存);减少化石能源的使用(或使用清洁能源)

【解析】【解答】(1)海洋食物至少有鱼等;

(2)海洋吸收热量的过程中没有新物质生成,属于物理变化;

(3)文中涉及二氧化碳的物理性质有可溶于水;化学性质有能与水反应;

(4)“海洋高温热浪”会影响海中生物的正常活动,减低生物活性或危害生物的生存;

减少化石燃料的使用或使用清洁能源来减少二氧化碳等温室气体的排放。

【分析】(1)海洋中富含海洋动物和植物;

(2)物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质产生。

(3)1、物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,叫做物理性质,例如颜色、状态、气味熔点、沸点、硬度、密度、导电性、溶解性、延展性等等。具体来说,比如镁是银白色固体。2、物质在发生化学变化时表现出来的性质,叫做化学性质,比如稳定性、可燃性、氧化性、还原性、酸碱性,等等。

(4)“海洋高温热浪”使海水中的氧气溶解度降低,人类活动产生的温室气体已经影响到海洋。

14.【答案】镊子;1~2mL;只需盖满试管底部;内焰;外焰

【解析】【解答】解:块状固体药品要用镊子夹取,如果没有说明用量,液体一般取用1~2mL,固体只需盖满试管底部,酒精灯的火焰分为外焰、内焰和焰芯;

故填:镊子;1~2mL;只需盖满试管底部;内焰;外焰.

【分析】根据实验室固体药品的取用以及酒精灯的火焰的结构进行分析解答即可.

15.【答案】(1)先下降,后上升;70mL

(2)氮气不能与红磷反应,也不能溶于水或与水反应

(3)不能;因为碳燃烧产生气体,使瓶中大气压不变

(4)A;B;C

(5)15%;装置二;能让空气更易流通,全部通过铜粉,使氧气与铜粉充分反应;铜粉的量不足;未待装置完全冷却至室温就读数

【解析】【解答】(1)白磷从燃烧到熄灭冷却的过程中,瓶内的压强先增大,后又降低,因此瓶内水面的变化是先下降,后上升;由于空气中氧气约占空气体积的五分之一,容积为150mL的集气瓶里,先装进50mL的水,所以空气体积是100mL,所以氧气占着20mL,所以最后集气瓶中水的体积约为50mL+20mL=70mL;故答案为:先下降,后上升;70mL;(2)水进入瓶内占五分之一.说明氮气不能与红磷反应,也不能溶于水或与水反应;(3)炭粉尽管能与氧气反应,除去了瓶内的氧气,但由于反应生成了二氧化碳气体,因此瓶内的气体没有减少,气压不会减小,故实验不能测定出空气中氧气的含量.故答案为:不能;因为碳燃烧产生气体,使瓶中大气压不变;(4)集气瓶内预先装入适量的水,使白磷燃烧时集气瓶内气压不会过度增大,不至于使集气瓶中气体受热膨胀而逸出.同时还可以加快集气瓶冷却,缓冲集气瓶内气压的骤然升高.故答案为:ABC.(5)①注射器内气体减少的量就是氧气的体积,则实验测得空气中氧气的体积分数为: ×100%=15%;②装置二与装置一装置比较,装置二中的气球在玻璃管的后部,更易让空气流通,氧气与铜能充分反应;③在测定空气中氧气的体积分数时,实验后发现测定氧气的体积分数低于五分之一,可能的原因有:①铜粉的量可能不足,没有将氧气消耗尽;②装置可能漏气,;③实验中可能未冷却至室温就读数等.

【分析】本考点考查了空气中氧气的含量的探究,并且注重了实验方案的评价,对实验方案进行评价是近几年中考的一个重点,要认真把握.本考点综合性比较强,主要出现在实验题中.

16.【答案】(1)小

(2)外焰;内焰;焰心;a;外

(3)浑浊;水;二氧化碳

【解析】【解答】(1)由于蜡烛浮在水面上,说明石蜡的密度比水小;(2)火焰分为外焰、内焰、焰心三层; 由于温度越高,火柴梗易被炭化;所以,看到火柴梗的外层最先变黑,说明蜡烛火焰的外焰温度最高;(3)由题意可知,由烧杯内壁出现水雾,说明了蜡烛燃烧生成了水;由澄清的石灰水变浑浊,说明了蜡烛燃烧生成二氧化碳。

【分析】(1)根据实验的现象分析

(2)根据蜡烛燃烧的现象分析

(3)根据二氧化碳和水的检验方法分析

17.【答案】解:①红磷的量不足,使瓶内氧气未耗尽; ②瓶塞未塞紧,使外界空气进入瓶内; ③未冷却至室温就打开止水夹,使进入瓶内水的体积减少;④烧杯中的水不够(答案合理即可)

【解析】【解答】在探究空气中氧气含量实验中,进入集气瓶内的水的体积常小于集气瓶容积的 ,原因可能是红磷的量不足,使瓶内氧气未耗尽;瓶塞未塞紧,使外界空气进入瓶内;未冷却至室温就打开止水夹,使进入瓶内水的体积减少;烧杯中的水不够。

【分析】根据测定空气中氧气含量实验的注意事项,进行分析。

1 / 1

一、单选题

1.下列的变化不属于化学变化的是( )

A.陈醋酿制 B.笔芯导电

C.光合作用 D.烧制瓷器

2.下列叙述正确的是( )

A.物理性质是不需要变化就表现出来的性质

B.若变化前后的物质均为同一种状态则一定是物理变化

C.气球爆炸是化学变化

D.发生化学变化的过程中,会同时发生物理变化

3.判断镁条在空气中燃烧是化学变化的主要依据是( )

A.燃烧时发出耀眼的白光 B.燃烧后生成白色粉末

C.燃烧中放出大量的热 D.燃烧后镁条变短了

4.下列变化属于化学变化的是( )

A.石蜡熔化 B.胆矾研碎 C.水分蒸发 D.粮食酿酒

5.下列物质的用途中,主要体现物理性质的是( )

A.氧气供给呼吸 B.氢气做燃料

C.N2做保护气 D.铜丝做导线

6.下列物质中,属于纯净物的是( )

A.白酒 B.加碘盐 C.食用醋 D.冰水混合物

7.下列有关物质的用途中,利用其物理性质的是( )

A.氧气供呼吸 B.铁用来制造铁锅

C.氮气用作保护气 D.天然气作燃料

8.下列现象或应用不属于化学变化的是( )

A.鲜花遇酸溶液变色 B.蜡烛熄灭后冒出白烟

C.用浓硫酸在白纸上写字 D.用烧碱溶液清洗炉具上的油污

9.下列叙述中正确的是( )

A.化学反应过程中都会发生放热现象

B.化学反应中只有燃烧反应才能放出热量

C.化学反应伴随着能量变化

D.人类利用的能量都是通过化学反应获得的

10.下列物质属于纯净物的是( )

A.洁净的空气 B.符合标准的饮用水

C.氯酸钾 D.加热高锰酸钾制取氧气后的剩余物

11.某同学向量筒中注入水将其放平,仰视凹液面最低处读数为15mL,倒出一部分液体后俯视凹液面最低处读数为9mL,则实际倒出的水为( )

A.6mL B.大于6 mL C.小于6mL D.不确定

12.下列对化学的认识中错误的是( )

A.化学开发新能源和新材料

B.化学在医药生产中发挥着重要作用

C.化学的发展导致了生态环境的恶化

D.原子论和分子学说奠定了近代化学的基础

二、非选择题

13.阅读文本,回答问题。

气候变化中的海洋

海洋覆盖了地球70%以上的面积,是世界上最大的生物栖息地,有超过25万种生物生活在其中,为人类提供了食物、能源和交通,是应对气候变化的忠实“朋友”。

20世纪50年代以来,人类活动产生的温室气体导致地球系统热量不断增加。海洋吸收了绝大部分全球变暖的热量,还“消化”了2-3倍人为排放的二氧化碳,减缓了气候变化速度及影响。

20世纪90年代初以来,海洋变暖的速度增加了1倍。在过去的20年里,所有大洋盆地都观测到了持续数天到数月的极端海洋高温天气,即“海洋高温热浪”,它可以延伸数千千米的范围,深达数百米。热浪频发,易引起更强烈的热带气旋、厄尔尼诺现象等。2006~2015年,全球平均海平面每年上升约3.6mm,为1901~1990年期间上升速度的2.5倍。海洋在溶解了二氧化碳后,酸性增强,会影响牡蛎、蛤蜊等贝类的外壳或骨骼的形成。

(1)海洋为人类提供的食物有 (举1例)。

(2)海洋吸收热量发生的变化属于 (填“物理变化”或“化学变化”)。

(3)文中涉及二氧化碳的物理性质有 ,化学性质有 。(写1条即可)

(4)“海洋高温热浪”对海洋生物的危害是 。为保护海洋生态系统,人类应采取的有效措施是 。

14.在实验室里,取用药品,不能用手接触,不要把鼻孔凑到容器口闻气味.有些块状药品要用 夹取.如果没有说明用量,液体一般取用 ,固体 .酒精灯的火焰分为焰芯、 、 .

15.如图1是“空气中氧气体积分数测定”实验的改进装置.主要操作是:在实际容积为150mL的集气瓶里,先装进50mL的水,再按图1连好仪器,按下热的玻璃棒,白磷立即被点燃.(白磷40℃即燃烧,燃烧产物与红磷相同)

(1)白磷从燃烧到熄灭冷却的过程中,瓶内水面的变化是 ;若实验成功,最终集气瓶中水的体积约为 mL.

(2)该实验可推论出氮气的性质为 .

(3)若将白磷换成炭粉,该实验能否获得成功? 为什么? .

(4)集气瓶里预先装进的50mL水,在实验过程中起到哪些作用?(填写序号)

A.加快集气瓶内气体冷却

B.液封导气管末端以防气体逸出

C.吸收五氧化二磷

(5)图2是另一实验小组对测定空气中氧气含量实验的两套装置图,请结合图示回答有关问题.(已知铜和氧气在加热的条件下反应生成氧化铜固体)

①根据下表提供的实验数据,完成如表

硬质玻璃管中空气的体积 反应前注射器中空气体积 反应后注射器中气体体积 实验测得空气中氧气的体积分数

25mL 15mL 9mL

②装置一和装置二中气球的位置不同, (填“装置一”或“装置二”)更合理,理由是 .

③若实验测得的结果偏小(氧气的体积分数小于21%),可能的原因有哪些? (列举两条).

16.某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行如下探究,请你填写下列空格.

(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它入水中,蜡烛浮在水面.结论:石蜡的密度比水 .

(2)点燃蜡烛,观察到蜡烛的火焰分为 、 和 三层.把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中(如图)约1s后取出,可以看到火柴梗的 处最先碳化.(变黑).结论:蜡烛火焰的 层温度最高.

(3)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现水雾.取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡.澄清的石灰水变 .结论:石蜡烧燃后的生成物有 和 .

17.在探究空气中氧气含量实验中,进入集气瓶内的水的体积常小于集气瓶容积的

1/5,可能是什么原因呢?(至少回答三点)

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【解答】解:A、陈醋酿制有酸性物质生成,属于化学变化,A不符合题意;

B、笔芯导电没有新物质生成,属于物理变化,B符合题意;

C、光合作用是利用二氧化碳和水,生成有机物和氧气,属于化学变化,C不符合题意;

D、烧制瓷器是物质燃烧,属于化学变化,D不符合题意.

故答案为:B.

【分析】有新物质生成的变化是化学变化,没有新物质生成的变化是物理变化.

2.【答案】D

【解析】【解答】A、物理性质是不需要化学变化就表现出来的性质,A不符合题意;

B、变化前后的物质均为同一种状态,不一定是物理变化,例如红磷是固体,燃烧生成的五氧化二磷也是固体,B不符合题意;

C、气球爆炸不是化学变化,因为没有新物质生成,C不符合题意;

D、发生化学变化的过程中,会同时发生物理变化,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】A、根据物理性质是不需要发生化学变化就能表现出来的性质分析

B、根据判断化学变化和物理变化的标准是有无新物质生成分析

C、根据没有新物质生成的变化是物理变化分析

D、根据化学变化中伴随的现象分析

3.【答案】B

【解析】【解答】化学反应伴随着发光、放热、和能量的变化,但是判断化学变化的根本还是有无新物质生成,ACD都是实验的现象

故答案为:B

【分析】有新物质生成的变化是化学变化,据此分析

4.【答案】D

【解析】【解答】A.石蜡熔化属于物质三态之间的变化、无新物质生成、属于物理变化、故A不符合题意;

B.胆矾研碎、属于形状的改变、无新物质生成、属于物理变化、故B不符合题意;

C.水分蒸发属于物质三态之间的变化、无新物质生成、属于物理变化、故C不符合题意;

D.酒精的酿造有新物质生成、故粮食酿酒属于化学变化、故D符合题意。

故答案为:D。

【分析】化学变化的本质:有新物质生成。

5.【答案】D

【解析】【解答】A、氧气供给呼吸是利用其帮助呼吸的化学性质,不符合题意;

B、氢气做燃料是由于氢气具有可燃性,属于化学性质,不符合题意;

C、N2做保护气是由于氮气化学性质稳定,不符合题意;

D、铜丝做导线是利用其导电性,属于物理性质,符合题意;

故选:D。

【分析】根据物理性质化学性质定义分析,物理性质是不需要通过化学变化表现出来的性质,化学性质是需要通过化学变化表现出来的性质。

6.【答案】D

【解析】【解答】A. 白酒中含有水、酒精等多种物质,属于混合物。

B. 加碘盐中含有氯化钠、碘酸钾等物质,属于混合物。

C. 食用醋中含有水、醋酸等多种物质,属于混合物。

D. 冰水混合物中只含有一种物质,只是两种状态,属于纯净物,故符合题意。

故答案为:D。

【分析】由单一物质组成的物质称为纯净物。

混合物是由两种及两种以上纯物质(元素或化合物)没有经化学变化而组成的物质。

7.【答案】B

【解析】【解答】A、氧气供呼吸,是因为氧气具有氧化性,需要通过化学变化表现出来,属于化学性质,A不符合题意;

B、铁用来制造铁锅,是因为铁具有导热性、延展性,不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质,B符合题意;

C、氮气用作保护气,是因为氮气不容易和其它物质发生反应,属于化学性质,B不符合题意;

D、天然气作燃料,是因为甲烷具有可燃性,需要通过化学变化表现出来,属于化学性质,D 不符合题意。

故答案为:B。

【分析】物质需要发生化学变化才能表现出来的性质就是化学性质,物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质就是物理性质,据此分析解答

8.【答案】B

【解析】【解答】A、鲜花中含有色素,遇到酸会变色,是化学变化,故A不符合题意;

B、蜡烛产生的白烟是蜡烛的颗粒,气态变成固态不是化学变化,故B符合题意;

C、浓硫酸具有脱水性,生成黑色的碳,是化学变化,故C不符合题意;

D、氢氧化钠可以和油污反应,是化学变化,故D不符合题意;

故答案为:B。

【分析】根据化学变化物理变化的特点分析,化学变化有新物质生成,物理变化没有新物质生成,判断变化种类就是看变化后有没有新物质生成。

9.【答案】C

【解析】【解答】A、化学反应有放热或吸热或热量无明显变化的现象,不只是放热,A不符合题意;

B、除燃烧外,缓慢氧化、活泼金属与酸、氧化钙与水等都能放出热量,B不符合题意;

C、化学反应除物质种类改变外,能量也会伴随变化,C符合题意;

D、太阳能、核能等都不是化学反应获取的,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】所有的化学变化都伴随能量的变化。

10.【答案】C

【解析】【解答】解:A、洁净的空气中也有氧气、氮气等物质,属于混合物,故选项错误;

B、符合标准的饮用水中有可溶性杂质,属于混合物,故选项错误;

C、氯酸钾属于纯净物中的化合物,故选项正确;

D、加热高锰酸钾制取氧气后的剩余物是锰酸钾和二氧化锰,属于混合物,故选项错误;

故选C

【分析】物质分为混合物和纯净物,混合物是由两种或两种以上的物质组成;纯净物是由一种物质组成.纯净物又分为单质和化合物.由同种元素组成的纯净物叫单质;由两种或两种以上的元素组成的纯净物叫化合物.氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素.

11.【答案】B

【解析】【解答】解:用量筒量取液体时,量筒要放平,读数时视线应与凹液面最低处相平;如果仰视液面,读数比实际偏低,若俯视液面,读数比实际偏大.

某同学向量筒中注入水将其放平,仰视凹液面最低处读数为15mL,其读数会比实际偏小,那么实际体积应大于15mL;倒出一部分液体后俯视凹液面最低处读数为9mL,其读数会比实际偏大,那么实际体积应小于9mL;则该学生实际倾倒的液体体积大于6mL.

故选:B.

【分析】用量筒量取液体时,量筒要放平,读数时视线应与凹液面最低处相平;如果仰视液面,读数比实际偏小,若俯视液面,读数比实际偏大.根据量筒的读数与实际值的关系来判断该学生实际倒出液体的体积大小.

12.【答案】C

【解析】【解答】A、通过化学变化可得到新物质,化学开发新能源和新材料 ,不符合题意;

B、 利用化学可制制药味,化学在医药生产中发挥着重要作用 ,不符合题意;

C、 合理利用化学可保护环境,减少污染,符合题意;

D、 原子论和分子学说奠定了近代化学的基础 ,不符合题意;

故选C。

【分析】A、根据化学可制取新物质分收入

B、根据化学可制得药物用于医疗分析;

C、根据化学可保护环境分析;

D、根据 原子论和分子学说奠定了近代化学的基础分析。

13.【答案】(1)海鲜(或鱼)

(2)物理变化

(3)可溶于水;能与水反应

(4)减低生物活性(或危害生物的生存);减少化石能源的使用(或使用清洁能源)

【解析】【解答】(1)海洋食物至少有鱼等;

(2)海洋吸收热量的过程中没有新物质生成,属于物理变化;

(3)文中涉及二氧化碳的物理性质有可溶于水;化学性质有能与水反应;

(4)“海洋高温热浪”会影响海中生物的正常活动,减低生物活性或危害生物的生存;

减少化石燃料的使用或使用清洁能源来减少二氧化碳等温室气体的排放。

【分析】(1)海洋中富含海洋动物和植物;

(2)物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质产生。

(3)1、物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,叫做物理性质,例如颜色、状态、气味熔点、沸点、硬度、密度、导电性、溶解性、延展性等等。具体来说,比如镁是银白色固体。2、物质在发生化学变化时表现出来的性质,叫做化学性质,比如稳定性、可燃性、氧化性、还原性、酸碱性,等等。

(4)“海洋高温热浪”使海水中的氧气溶解度降低,人类活动产生的温室气体已经影响到海洋。

14.【答案】镊子;1~2mL;只需盖满试管底部;内焰;外焰

【解析】【解答】解:块状固体药品要用镊子夹取,如果没有说明用量,液体一般取用1~2mL,固体只需盖满试管底部,酒精灯的火焰分为外焰、内焰和焰芯;

故填:镊子;1~2mL;只需盖满试管底部;内焰;外焰.

【分析】根据实验室固体药品的取用以及酒精灯的火焰的结构进行分析解答即可.

15.【答案】(1)先下降,后上升;70mL

(2)氮气不能与红磷反应,也不能溶于水或与水反应

(3)不能;因为碳燃烧产生气体,使瓶中大气压不变

(4)A;B;C

(5)15%;装置二;能让空气更易流通,全部通过铜粉,使氧气与铜粉充分反应;铜粉的量不足;未待装置完全冷却至室温就读数

【解析】【解答】(1)白磷从燃烧到熄灭冷却的过程中,瓶内的压强先增大,后又降低,因此瓶内水面的变化是先下降,后上升;由于空气中氧气约占空气体积的五分之一,容积为150mL的集气瓶里,先装进50mL的水,所以空气体积是100mL,所以氧气占着20mL,所以最后集气瓶中水的体积约为50mL+20mL=70mL;故答案为:先下降,后上升;70mL;(2)水进入瓶内占五分之一.说明氮气不能与红磷反应,也不能溶于水或与水反应;(3)炭粉尽管能与氧气反应,除去了瓶内的氧气,但由于反应生成了二氧化碳气体,因此瓶内的气体没有减少,气压不会减小,故实验不能测定出空气中氧气的含量.故答案为:不能;因为碳燃烧产生气体,使瓶中大气压不变;(4)集气瓶内预先装入适量的水,使白磷燃烧时集气瓶内气压不会过度增大,不至于使集气瓶中气体受热膨胀而逸出.同时还可以加快集气瓶冷却,缓冲集气瓶内气压的骤然升高.故答案为:ABC.(5)①注射器内气体减少的量就是氧气的体积,则实验测得空气中氧气的体积分数为: ×100%=15%;②装置二与装置一装置比较,装置二中的气球在玻璃管的后部,更易让空气流通,氧气与铜能充分反应;③在测定空气中氧气的体积分数时,实验后发现测定氧气的体积分数低于五分之一,可能的原因有:①铜粉的量可能不足,没有将氧气消耗尽;②装置可能漏气,;③实验中可能未冷却至室温就读数等.

【分析】本考点考查了空气中氧气的含量的探究,并且注重了实验方案的评价,对实验方案进行评价是近几年中考的一个重点,要认真把握.本考点综合性比较强,主要出现在实验题中.

16.【答案】(1)小

(2)外焰;内焰;焰心;a;外

(3)浑浊;水;二氧化碳

【解析】【解答】(1)由于蜡烛浮在水面上,说明石蜡的密度比水小;(2)火焰分为外焰、内焰、焰心三层; 由于温度越高,火柴梗易被炭化;所以,看到火柴梗的外层最先变黑,说明蜡烛火焰的外焰温度最高;(3)由题意可知,由烧杯内壁出现水雾,说明了蜡烛燃烧生成了水;由澄清的石灰水变浑浊,说明了蜡烛燃烧生成二氧化碳。

【分析】(1)根据实验的现象分析

(2)根据蜡烛燃烧的现象分析

(3)根据二氧化碳和水的检验方法分析

17.【答案】解:①红磷的量不足,使瓶内氧气未耗尽; ②瓶塞未塞紧,使外界空气进入瓶内; ③未冷却至室温就打开止水夹,使进入瓶内水的体积减少;④烧杯中的水不够(答案合理即可)

【解析】【解答】在探究空气中氧气含量实验中,进入集气瓶内的水的体积常小于集气瓶容积的 ,原因可能是红磷的量不足,使瓶内氧气未耗尽;瓶塞未塞紧,使外界空气进入瓶内;未冷却至室温就打开止水夹,使进入瓶内水的体积减少;烧杯中的水不够。

【分析】根据测定空气中氧气含量实验的注意事项,进行分析。

1 / 1

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件