天津市实验中学滨海学校2023-2024学年高二年级下学期第一次月考历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 天津市实验中学滨海学校2023-2024学年高二年级下学期第一次月考历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 182.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-11 16:01:57 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024年度第二学期高二年级第一次质量调查(历史)试卷

满分: 100分 时长:60分钟

第Ⅰ卷

注意事项:

1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2.本卷共30题,每题2分,共60分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.韩愈在《论佛骨表》中强调“佛者,夷狄之一法耳”,在《原道》中,称引孔子作春秋“诸侯用夷礼,则夷之,进于中国,则中国之。经曰:夷狄之有君,不如诸夏之亡。”韩愈提出夷夏之别( )

A.从根本上遏制了佛教发展 B.有助于多元文化调和吸纳

C.意在强调学术为现实服务 D.旨在维护儒学的主流地位

2.以李贽、顾炎武、王夫之、黄宗羲等学者为代表的一批明清早期启蒙思想家,在批判和否定宋明理学家纯粹道义论幸福观的同时,还重构了幸福的内涵。他们把人的幸福还原为平等的个体诉求,倡导重欲、尚利、贵私的价值取向,不再把幸福的维度局限于封建道德的枷锁之内。他们的这些主张( )

A.凸显了经世致用的治学之风 B.反映了正在成长的市民意识

C.突破了封建纲常伦理的束缚 D.动摇了宋明理学的统治地位

3.2023年3月13日,国务院总理李强在回答中外记者提问时说:“我们从来都是在克服困难中不断实现新发展的。我们这一代中国人从小听得最多的故事就是大禹治水、愚公移山、精卫填海、夸父逐日等等……我们中国人不会被任何困难所压倒。”其中蕴含的中华优秀传统文化内涵主要是( )

A.重视以人为本 B.崇尚天人合一 C.追求家国情怀 D.强调自强不息

4.习近平在2014年政协会议成立纪念大会上讲话时引用《管子·牧民》中“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”以告诫领导干部。他常常惦记的是“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”,以“水则载舟,水则覆舟”警醒全党时时刻刻都要牢记为人民服务的根本宗旨。这可以用来佐证( )

A.传统文化蕴含现代价值 B.以民为本是马克思主义活的灵魂

C.人民民主思想源远流长 D.政府对传统文化秉持扬弃的态度

5.从明朝后期到清朝前期,欧洲传教士不断来华传教。他们自己以儒家教条为标准处世,由此吸引了徐光启等一批儒家知识分子接受天主教;同时带来天文、地理、数学等方面的新知识,《几何原本》《泰西水法》等西方科学著作被译介到中国。他们的活动客观上( )

A.获得了士大夫阶层普遍支持 B.促进了天主教在中国的传播

C.开启了中国思想解放的潮流 D.拓宽了部分知识分子的视野

6.佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪风俗等方面都产生了深刻影响。下列有关佛教文化的表述,正确的是( )

A.魏晋南北朝时期,佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合,完成本土化

B.公元 6 世纪,印度社会矛盾尖锐,人们对婆罗门教不满,于是佛教产生了

C.隋朝儒学家提出“三教合归儒”,以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论

D.唐朝三教并行,禅宗修行简便,易于传播,佛教融合为中华文化的一部分

7.中世纪开始后的数百年间,亚里士多德已经被人们忘在脑后,尽管其希腊文原稿在拜占庭保存完好。但在750至900年间,所有亚里士多德的著作都被译成阿拉伯文,其中一些直接译自希腊文,一些由古叙利亚文转译。之后,他的著作又从阿拉伯文译成拉丁文。到13世纪,亚里士多德几乎所有著作都有了拉丁文译本,并闻名于西方世界,而最大的翻译中心是西班牙的托莱多。上述材料旨在说明( )

A.阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁

B.西方文明的传承在一定程度上受惠于伊斯兰文明

C.亚里士多德是一位“百科全书式”的古希腊学者

D.希腊字母演化到拉丁字母经历了相当漫长的过程

8.古希腊、罗马文化是欧洲文化的源头。以下史实能证明这一观点的是( )

①《吉尔伽美什》穿插大量神话故事,是目前世界上已知最早的史诗

②《荷马史诗》中,诸神和英雄的故事成为西方文学创作的源泉

③修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》是西方史学的经典之作

④《十二铜表法》是古罗马第一部成文法,对后世国家有借鉴意义

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

9.阅读表格内容,概括世界文明发展的特点是( )

国家 汉朝 罗马帝国 印加帝国

政治制度 皇帝制度 郡县制度 元首制 行省制 国王 四大政区

A.罗马帝国政治独特 B.政治制度出现相似性

C.文明之间交流频繁 D.文化丰富多样且并存

10.《十日谈》中的许多故事直接借鉴或取材于《一千零一夜》,其“进从和张扬人的天性以及与生俱来的欲念”等与《一千零一夜》中的思想倾向和价值观念也几近相同。这说明阿拉伯文化( )

A.推动了东西方文化的交流 B.融合了东西方文化遗产

C.为欧洲思想解放提供土壤 D.深受欧洲文艺复兴影响

11.伊本·西那的《医典》是重要的世界文化遗产。《医典》直接继承了古希腊的医学遗产,也吸收了中国、印度、波斯等国医药学的成就,汇集了欧亚两洲许多民族的医学成果,被世界医学界奉为“医学经典”。这表明( )

A.阿拉伯的科学成果领先世界 B.世界文明因交流互鉴而发展

C.拜占庭是东西文化交流桥梁 D.世界医学理论体系趋于完备

12.日本在借鉴中国文明时,借来儒家学说,但保留了本土的神道教。以唐都长安为榜样,在奈良和京都先后建立新的京城,但无论寺院、楼阁、神龛或庭院,都确实无误地具有日本特征。这反映了( )

A.日本在继承中不断创新 B.中国文化深刻影响日本

C.中日文化交流由来已久 D.日本在借鉴中保留特色

13.奥尔梅克文明是已知最古老的美洲文明,享有中美洲“文明之母”的美誉。在奥尔梅克文明遗址上出土了一枚圆柱形玺印,考古学家发现玺印图案的符号“与玛雅日历上的日期符号几乎一模一样”。这说明( )

A.美洲天文历法知识丰富 B.印第安文明具有继承性

C.玛雅文字已被成功释读 D.美洲文化呈一体化特征

14.骑士精神和宫廷爱情是中世纪欧洲突出的文化现象,它们一起构成了世俗叙事诗的主要体裁——浪漫传奇。传奇中的英雄区别于传统史诗英雄,即使为主人或情人而战,他都带有直接或间接的个人利益,而这种特点也传承到后世的文学中。这主要反映了( )

A.文艺复兴始于中世纪的浪漫传奇 B.中世纪文学凸显早期人文价值观

C.浪漫传奇推动欧洲民族国家形成 D.浪漫传奇摧毁了天主教精神枷锁

15.考古资料显示,从拉斯舍姆拉盖特奈和美索等叙利亚和巴勒斯坦遗址所出土的雕像、狮身人面像和装饰图案,都表现出了埃及的艺术风格。叙利亚的阿斯塔特神和巴尔神也受到部分埃及人的崇拜。这反映了( )

A.古代文明形成多元特征 B.两河流域文明历代相承

C.地区间文化的交流互鉴 D.古代西亚文化具有统一性

16.从公元前2千纪初,由于种种原因,印欧人开始了史诗般的大迁徙。之所以被称为“史诗般”是因为( )

A.采用了马拉战车的先进工具 B.促成了贵霜帝国的形成发展

C.促成了许多文化区域的形成 D.推动了世界早期农业的出现

17.如果能打破“夷夏之辨”等传统的思想壁垒便可发现,所谓“五胡乱华”的本质是中原王朝控制力衰退与周边民族势力崛兴所导致的竞争与碰撞,随之而来的则是各民族共同创造出新的制度、文化,呈现出新的社会面貌,进而形成新的“中国”——隋唐国家。据此推知,这一时期胡汉交融的突出历史贡献是( )

A.避免了社会动荡 B.助力北方各族封建化

C.促进了区城开发 D.推动中国获得新发展

18.公元3至5世纪,日耳曼各部族不断南迁,在灭亡西罗马帝国后建立了一系列国家,在日耳曼因素和罗马因素的双重作用下,逐渐形成了中古西欧以经院哲学、骑士文学和市民文学为主要内容的文化。这表明,日耳曼人的迁徙( )

A.推动了区域文明的发展与转型 B.摧毁了古罗马帝国的文化

C.阻碍了欧洲农耕文明历史进程 D.确立了欧洲文化优势地位

19.有学者指出:“白人诚然有组织有人力,也有力量去剥夺印第安人,把整个大陆都接管过来,但是归根结底他们发现:他们在自己的词汇、文学、服装、医药中接受了印第安人文化的许多特点,甚至在栽种食用农作物方面也从印第安人那里学到许多东西。”这说明( )

A.印第安人文化压倒了西欧文化 B.西欧文化对印第安人的文化影响巨大

C.印第安人对民族文化强烈认同 D.殖民扩张客观上推动了区域文化交流

20.在英国宗教改革和资产阶级革命期间,数以万计的清教徒、天主教徒、罪犯等被迫越过大西洋,移民北美地区。这些移民活动( )

A.推动了殖民扩张和对外贸易的发展 B.促成了印第安人对英国文化的认同

C.缓和了资产阶级与新贵族间的矛盾 D.引发了华工被运往美洲的苦力贸易

21.中国人去南洋区域(东南亚地区)活动(官事、经商、打工、迁徙),历史上称之为“下南洋”。从19世纪60年代开始,“下南洋”进入一个新的时期,出现了以华人劳工为主体的海外移民潮。这一时期的“下南洋”( )

A.开启了中华文明对南洋的影响 B.开始改变了东南亚的人口结构

C.根源于国内民不聊生的社会局面 D.顺应了世界市场发展的历史潮流

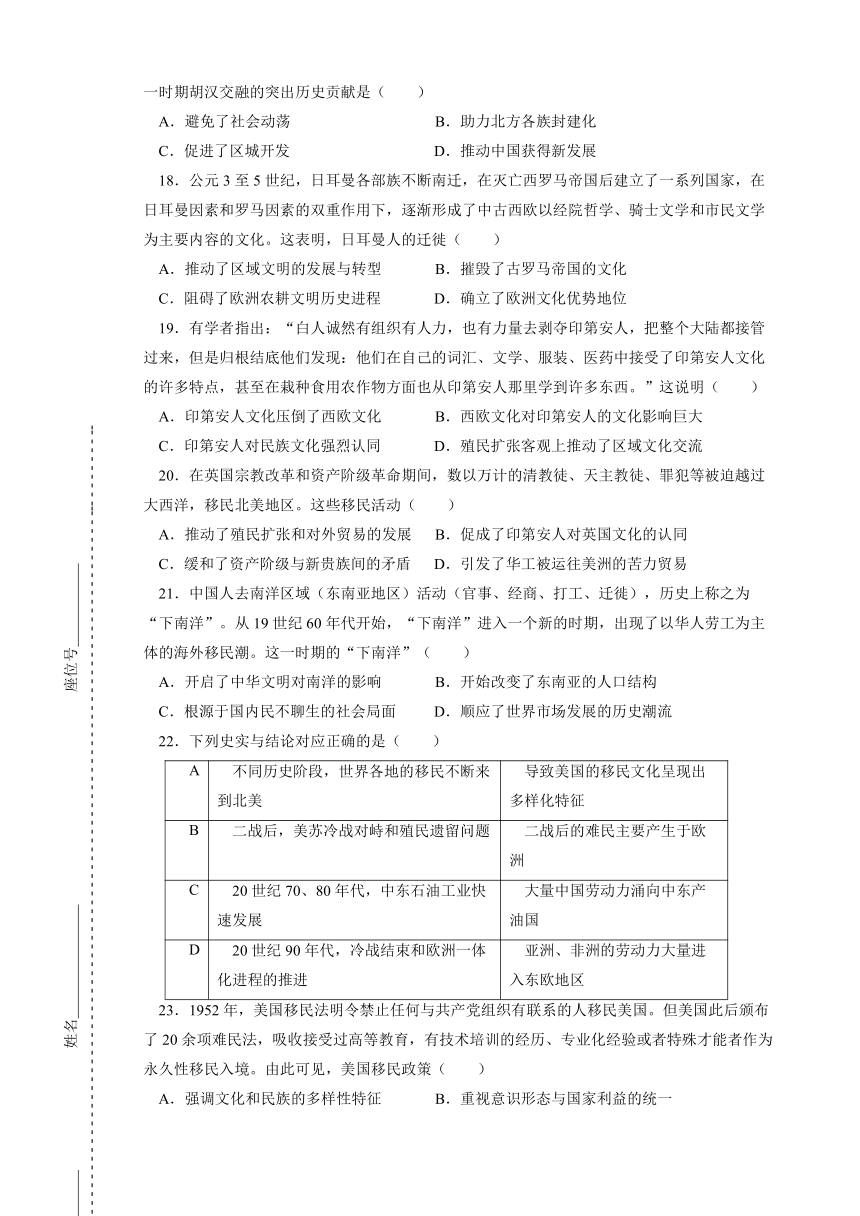

22.下列史实与结论对应正确的是( )

A 不同历史阶段,世界各地的移民不断来到北美 导致美国的移民文化呈现出多样化特征

B 二战后,美苏冷战对峙和殖民遗留问题 二战后的难民主要产生于欧洲

C 20世纪70、80年代,中东石油工业快速发展 大量中国劳动力涌向中东产油国

D 20世纪90年代,冷战结束和欧洲一体化进程的推进 亚洲、非洲的劳动力大量进入东欧地区

23.1952年,美国移民法明令禁止任何与共产党组织有联系的人移民美国。但美国此后颁布了20余项难民法,吸收接受过高等教育,有技术培训的经历、专业化经验或者特殊才能者作为永久性移民入境。由此可见,美国移民政策( )

A.强调文化和民族的多样性特征 B.重视意识形态与国家利益的统一

C.意在加强中间地带的政治渗透 D.有利于构建国内和谐的种族关系

24.自2022年俄乌战争爆发以来,不到两个月时间里,乌克兰约四分之一的人口被迫离开家园,其中包括近500万名乌克兰离境的难民。对此,中国外交部发言人赵立坚指出,“冷战30年以来,南联盟、阿富汗、伊拉克、叙利亚等遭遇的人道主义灾难追根溯源,不难发现,搅乱地区局势,煽动对立对抗,酿成人间悲剧的罪魁祸首与乌克兰问题的始作俑者高度同源。”关于难民问题以下认识最准确的是( )

A.停止战争是解决难民问题的根源 B.联合国难民署没有发挥积极作用

C.应努力构建公正合理的国际秩序 D.大大推动跨区域人员的自由流动

25.下表为蒙元时期的大陆交通路线。这说明元朝( )

从中原地区向北越过大青山、内蒙古长城沿线,经蒙古草原向西北逐渐延伸,越过阿尔泰山,穿越西伯利亚草原、黑海北岸,抵达欧洲

以长安为起点,经过河西走廊西行,抵达敦煌再分南北两路西行

从四川和云南穿越西南地区,与缅甸、印度相连

A.对外交通发达促进对外交往 B.开启了与印度的贸易往来

C.丝绸之路的功能呈现多样性 D.是东西方文化交往的桥梁

26.观察如图。丝绸之路出现重大变化的主要原因( )

A.朝贡贸易的需要 B.经济重心的南移

C.航海技术的发展 D.政治局势的演变

27.《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问安得此,大夏因人曰:‘吾贾人往市之身毒国(印度)身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’”据此可知当时( )

A.西南丝绸之路由张骞开通 B.汉朝学习大夏印度文化习俗

C.汉朝与大夏实现直接贸易 D.四川和印度已存在商品贸易

28.古代的丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征,下列说法有误的是( )

A.唐朝时期,“1”达到了交通的巅峰

B.“2”加强了西南与内地、中外之间联系

C.唐朝中期后,“3”的交通地位下降

D.“4”成为游牧文化与农耕文化交流通道

29.最初,茶叶在欧洲不是被当作饮料,而是被视为药物放在药店出售。但到17世纪末,欧洲很多人家专辟茶室品茗啜茶,并以此作为时尚消遣。出现这一变化的原因是( )

A.文艺复兴推动欧洲思想解放 B.价格革命促进了社会消费

C.东学西渐促进欧洲社会进步 D.商品流动影响了习俗变迁

30.18世纪中期,“下午茶”在英国社会日渐流行,饮茶有益于健康在争论中逐渐为社会各界所认可,加入牛奶与糖在一定程度上被视为功效的增加或强化。茶还寄托了英国人对家的深厚情感,这与中国茶文化追求“天人合一”的深层精神文化境界的取向不同。这体现出( )

A.工业革命改变了人们的生活 B.人文主义得到社会普遍认可

C.经济的趋同化和一体化趋势 D.文化的本土化和多元化趋势

第Ⅱ卷

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在试卷的相应位置。

2.本卷共3题,共40分。

31.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 徐光启的《农政全书》共70多万字,分农本、田制、农事、水利、农器、树艺、桑蚕、种植等12个门类。徐光启撰写6万多字,皆为亲身体验所得。他在书中转录了大量前代和同时代的农业文献,并附有自己的见解或评论。

17世纪末至18世纪,《农政全书》传至日本和朝鲜。日本学者据《农政全书》整理、编写了“救荒本草”“野菜谱”“甘薯记”,此后,这些内容在日本应对历次大饥荒中起到了重要作用。日本实现了农业现代化后,《农政全书》仍然受到重视,为推进现代有机农业的发展提供了重要借鉴。

1735年,法国人杜赫德等编写的《中华帝国全志》出版,书中含有《农政全书》等中国科技典籍的部分内容;1738年,该书英译本在伦敦出版,中国桑蚕织造技术和经验促进了法英两国丝织业的发展。18~19世纪,俄国翻译了《农政全书》,推广了中国的桑蚕织造技术。

——摘编自《科学技术史》等

(1)根据材料并结合所学内容,概括《农政全书》的基本特点;说明该书在国外的传播及所起的作用。(10分)

(2)根据材料并结合所学内容,简述对明清时期中国科学技术状况的认识。(4分)

32.阅读下列材料,回答问题:(16分)

材料一 近代以来全球国际人口迁移状况

时间 1500—1850年 1850—1945年 1945—2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移 数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4—5倍 1846—1924年欧洲移出4800万,1834—1941年 亚洲移出1200—3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985—1990年年增长率为 2.59%

——据邬沧萍主编《世界人口》等编制

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(4分)

材料二

20世纪20年代,美国实行移民限额制度,严格限制外来移民,甚至将50万墨西哥移民逐回墨西哥。二战期间尤其是美国参战后,为了满足国内对劳动力的迫切需求,1942年,美国先后同墨西哥等国签订了引进劳动合同的协议。同时,鉴于中美同盟、抗击日本,1943年,废除了所有的排华法案,每年给予中国105名移民限额。二战结東后,美国决定把移民制度同共产党的实际策略对立起来。1952年颁布的《外来移民与国籍法》中加强了对移民的政治甄别和管理,禁止共产党人入境。20世纪60年代,随着黑人民权运动的高涨,美国颁布《外来移民与国籍法修正案》,禁止任何政府官员以国籍、种族和宗教为由歧视移民。该法案生效后,引发了包括中国人在内的移民美国的热潮。1990年颁布了新的移民法,进一步放宽移民的限制。

——摘编自梁茂信《美国移民政策研究》

根据材料二并结合所学知识,概括20世纪美国移民政策变化的趋势,(2分)并分析影响移民政策变动的原因。(2分)

材料三

随着经济全球化的不断深入,资金、信息、技术、劳动力在全球范围内加速流动。从改革开放初期的“洋插队”到90年代的“闯东欧”,中国海外移民人数发展迅速。2000—2005年,美国出现了有史以来最大的一次移民潮,有35.5万中国人移民美国。海外移民的增长,迅速改变了海外华人的结构,其从业范围也在向多元化发展。1993年完全放开自费留学以后,出国接受国际化教育的中国学生大幅度增加。据教育部统计,自1978年至2004年底,中国出国留学人员累计达81.49万人,留学国别108个。留学回国人员总数为23.29万人,约占出国留学人数的24.95%。有相当一部分中国留学生通过留学途径转变为国际移民。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1978年以来中国海外移民的特点,(2分)并说明中国海外移民的影响。(6分)

33.阅读材料,回答问题。 (10分)

区域文明下的谷物酒 西亚和埃及的啤酒是以麦类为原料的,其酿造技术传至相邻的古希腊但并不受欢迎,因为希腊的谷物常陷入不足。中国的黄酒以黍类或稻米为原料仅传至同是稻作区的朝鲜、日本等地。印加帝国是以玉米为原料的吉查酒,仅限于美洲地区。

大航海时代的阿夸维特酒和兰姆酒 由于来自美洲大陆的廉价马铃薯之普及,曾是滋补酒的北欧阿夸维特酒才得以成为大众化的酒。 西方殖民者把甘蔗移植到美洲,大种植园广泛建立,兰姆酒是利用甘蔗精制砂糖后剩余的糖浆制成,价格低廉,易于保存。奴隶船往返于三角贸易间,运载着由种植园奴隶生产的兰姆酒到非洲换取更多的奴隶。

工业革命后成为世界商品的葡萄酒 工业革命后,铁路让酒得以大量运输。连续式蒸馏器和低温杀菌技术,让葡萄酒得以大量生产并长期保存。1860年,基于自由贸易原则英法缔结关税协定,促进了波尔多葡萄酒出口到世界各地。

全球化社会下的鸡尾酒 20世纪70年代后随着高科技革命、喷射机航线的形成、物流革命等,美国的鸡尾酒文化进而普及到全世界。混合搅拌了世界各地背景不一样的酒或饮料,也融合交织多国的酒文化。

——改编自宫崎正胜《酒杯里的世界史》

根据材料和所学,说明“酒的发展史是一部由区域世界不断走向整体世界的历史”。

满分: 100分 时长:60分钟

第Ⅰ卷

注意事项:

1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2.本卷共30题,每题2分,共60分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.韩愈在《论佛骨表》中强调“佛者,夷狄之一法耳”,在《原道》中,称引孔子作春秋“诸侯用夷礼,则夷之,进于中国,则中国之。经曰:夷狄之有君,不如诸夏之亡。”韩愈提出夷夏之别( )

A.从根本上遏制了佛教发展 B.有助于多元文化调和吸纳

C.意在强调学术为现实服务 D.旨在维护儒学的主流地位

2.以李贽、顾炎武、王夫之、黄宗羲等学者为代表的一批明清早期启蒙思想家,在批判和否定宋明理学家纯粹道义论幸福观的同时,还重构了幸福的内涵。他们把人的幸福还原为平等的个体诉求,倡导重欲、尚利、贵私的价值取向,不再把幸福的维度局限于封建道德的枷锁之内。他们的这些主张( )

A.凸显了经世致用的治学之风 B.反映了正在成长的市民意识

C.突破了封建纲常伦理的束缚 D.动摇了宋明理学的统治地位

3.2023年3月13日,国务院总理李强在回答中外记者提问时说:“我们从来都是在克服困难中不断实现新发展的。我们这一代中国人从小听得最多的故事就是大禹治水、愚公移山、精卫填海、夸父逐日等等……我们中国人不会被任何困难所压倒。”其中蕴含的中华优秀传统文化内涵主要是( )

A.重视以人为本 B.崇尚天人合一 C.追求家国情怀 D.强调自强不息

4.习近平在2014年政协会议成立纪念大会上讲话时引用《管子·牧民》中“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”以告诫领导干部。他常常惦记的是“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”,以“水则载舟,水则覆舟”警醒全党时时刻刻都要牢记为人民服务的根本宗旨。这可以用来佐证( )

A.传统文化蕴含现代价值 B.以民为本是马克思主义活的灵魂

C.人民民主思想源远流长 D.政府对传统文化秉持扬弃的态度

5.从明朝后期到清朝前期,欧洲传教士不断来华传教。他们自己以儒家教条为标准处世,由此吸引了徐光启等一批儒家知识分子接受天主教;同时带来天文、地理、数学等方面的新知识,《几何原本》《泰西水法》等西方科学著作被译介到中国。他们的活动客观上( )

A.获得了士大夫阶层普遍支持 B.促进了天主教在中国的传播

C.开启了中国思想解放的潮流 D.拓宽了部分知识分子的视野

6.佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪风俗等方面都产生了深刻影响。下列有关佛教文化的表述,正确的是( )

A.魏晋南北朝时期,佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合,完成本土化

B.公元 6 世纪,印度社会矛盾尖锐,人们对婆罗门教不满,于是佛教产生了

C.隋朝儒学家提出“三教合归儒”,以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论

D.唐朝三教并行,禅宗修行简便,易于传播,佛教融合为中华文化的一部分

7.中世纪开始后的数百年间,亚里士多德已经被人们忘在脑后,尽管其希腊文原稿在拜占庭保存完好。但在750至900年间,所有亚里士多德的著作都被译成阿拉伯文,其中一些直接译自希腊文,一些由古叙利亚文转译。之后,他的著作又从阿拉伯文译成拉丁文。到13世纪,亚里士多德几乎所有著作都有了拉丁文译本,并闻名于西方世界,而最大的翻译中心是西班牙的托莱多。上述材料旨在说明( )

A.阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁

B.西方文明的传承在一定程度上受惠于伊斯兰文明

C.亚里士多德是一位“百科全书式”的古希腊学者

D.希腊字母演化到拉丁字母经历了相当漫长的过程

8.古希腊、罗马文化是欧洲文化的源头。以下史实能证明这一观点的是( )

①《吉尔伽美什》穿插大量神话故事,是目前世界上已知最早的史诗

②《荷马史诗》中,诸神和英雄的故事成为西方文学创作的源泉

③修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》是西方史学的经典之作

④《十二铜表法》是古罗马第一部成文法,对后世国家有借鉴意义

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

9.阅读表格内容,概括世界文明发展的特点是( )

国家 汉朝 罗马帝国 印加帝国

政治制度 皇帝制度 郡县制度 元首制 行省制 国王 四大政区

A.罗马帝国政治独特 B.政治制度出现相似性

C.文明之间交流频繁 D.文化丰富多样且并存

10.《十日谈》中的许多故事直接借鉴或取材于《一千零一夜》,其“进从和张扬人的天性以及与生俱来的欲念”等与《一千零一夜》中的思想倾向和价值观念也几近相同。这说明阿拉伯文化( )

A.推动了东西方文化的交流 B.融合了东西方文化遗产

C.为欧洲思想解放提供土壤 D.深受欧洲文艺复兴影响

11.伊本·西那的《医典》是重要的世界文化遗产。《医典》直接继承了古希腊的医学遗产,也吸收了中国、印度、波斯等国医药学的成就,汇集了欧亚两洲许多民族的医学成果,被世界医学界奉为“医学经典”。这表明( )

A.阿拉伯的科学成果领先世界 B.世界文明因交流互鉴而发展

C.拜占庭是东西文化交流桥梁 D.世界医学理论体系趋于完备

12.日本在借鉴中国文明时,借来儒家学说,但保留了本土的神道教。以唐都长安为榜样,在奈良和京都先后建立新的京城,但无论寺院、楼阁、神龛或庭院,都确实无误地具有日本特征。这反映了( )

A.日本在继承中不断创新 B.中国文化深刻影响日本

C.中日文化交流由来已久 D.日本在借鉴中保留特色

13.奥尔梅克文明是已知最古老的美洲文明,享有中美洲“文明之母”的美誉。在奥尔梅克文明遗址上出土了一枚圆柱形玺印,考古学家发现玺印图案的符号“与玛雅日历上的日期符号几乎一模一样”。这说明( )

A.美洲天文历法知识丰富 B.印第安文明具有继承性

C.玛雅文字已被成功释读 D.美洲文化呈一体化特征

14.骑士精神和宫廷爱情是中世纪欧洲突出的文化现象,它们一起构成了世俗叙事诗的主要体裁——浪漫传奇。传奇中的英雄区别于传统史诗英雄,即使为主人或情人而战,他都带有直接或间接的个人利益,而这种特点也传承到后世的文学中。这主要反映了( )

A.文艺复兴始于中世纪的浪漫传奇 B.中世纪文学凸显早期人文价值观

C.浪漫传奇推动欧洲民族国家形成 D.浪漫传奇摧毁了天主教精神枷锁

15.考古资料显示,从拉斯舍姆拉盖特奈和美索等叙利亚和巴勒斯坦遗址所出土的雕像、狮身人面像和装饰图案,都表现出了埃及的艺术风格。叙利亚的阿斯塔特神和巴尔神也受到部分埃及人的崇拜。这反映了( )

A.古代文明形成多元特征 B.两河流域文明历代相承

C.地区间文化的交流互鉴 D.古代西亚文化具有统一性

16.从公元前2千纪初,由于种种原因,印欧人开始了史诗般的大迁徙。之所以被称为“史诗般”是因为( )

A.采用了马拉战车的先进工具 B.促成了贵霜帝国的形成发展

C.促成了许多文化区域的形成 D.推动了世界早期农业的出现

17.如果能打破“夷夏之辨”等传统的思想壁垒便可发现,所谓“五胡乱华”的本质是中原王朝控制力衰退与周边民族势力崛兴所导致的竞争与碰撞,随之而来的则是各民族共同创造出新的制度、文化,呈现出新的社会面貌,进而形成新的“中国”——隋唐国家。据此推知,这一时期胡汉交融的突出历史贡献是( )

A.避免了社会动荡 B.助力北方各族封建化

C.促进了区城开发 D.推动中国获得新发展

18.公元3至5世纪,日耳曼各部族不断南迁,在灭亡西罗马帝国后建立了一系列国家,在日耳曼因素和罗马因素的双重作用下,逐渐形成了中古西欧以经院哲学、骑士文学和市民文学为主要内容的文化。这表明,日耳曼人的迁徙( )

A.推动了区域文明的发展与转型 B.摧毁了古罗马帝国的文化

C.阻碍了欧洲农耕文明历史进程 D.确立了欧洲文化优势地位

19.有学者指出:“白人诚然有组织有人力,也有力量去剥夺印第安人,把整个大陆都接管过来,但是归根结底他们发现:他们在自己的词汇、文学、服装、医药中接受了印第安人文化的许多特点,甚至在栽种食用农作物方面也从印第安人那里学到许多东西。”这说明( )

A.印第安人文化压倒了西欧文化 B.西欧文化对印第安人的文化影响巨大

C.印第安人对民族文化强烈认同 D.殖民扩张客观上推动了区域文化交流

20.在英国宗教改革和资产阶级革命期间,数以万计的清教徒、天主教徒、罪犯等被迫越过大西洋,移民北美地区。这些移民活动( )

A.推动了殖民扩张和对外贸易的发展 B.促成了印第安人对英国文化的认同

C.缓和了资产阶级与新贵族间的矛盾 D.引发了华工被运往美洲的苦力贸易

21.中国人去南洋区域(东南亚地区)活动(官事、经商、打工、迁徙),历史上称之为“下南洋”。从19世纪60年代开始,“下南洋”进入一个新的时期,出现了以华人劳工为主体的海外移民潮。这一时期的“下南洋”( )

A.开启了中华文明对南洋的影响 B.开始改变了东南亚的人口结构

C.根源于国内民不聊生的社会局面 D.顺应了世界市场发展的历史潮流

22.下列史实与结论对应正确的是( )

A 不同历史阶段,世界各地的移民不断来到北美 导致美国的移民文化呈现出多样化特征

B 二战后,美苏冷战对峙和殖民遗留问题 二战后的难民主要产生于欧洲

C 20世纪70、80年代,中东石油工业快速发展 大量中国劳动力涌向中东产油国

D 20世纪90年代,冷战结束和欧洲一体化进程的推进 亚洲、非洲的劳动力大量进入东欧地区

23.1952年,美国移民法明令禁止任何与共产党组织有联系的人移民美国。但美国此后颁布了20余项难民法,吸收接受过高等教育,有技术培训的经历、专业化经验或者特殊才能者作为永久性移民入境。由此可见,美国移民政策( )

A.强调文化和民族的多样性特征 B.重视意识形态与国家利益的统一

C.意在加强中间地带的政治渗透 D.有利于构建国内和谐的种族关系

24.自2022年俄乌战争爆发以来,不到两个月时间里,乌克兰约四分之一的人口被迫离开家园,其中包括近500万名乌克兰离境的难民。对此,中国外交部发言人赵立坚指出,“冷战30年以来,南联盟、阿富汗、伊拉克、叙利亚等遭遇的人道主义灾难追根溯源,不难发现,搅乱地区局势,煽动对立对抗,酿成人间悲剧的罪魁祸首与乌克兰问题的始作俑者高度同源。”关于难民问题以下认识最准确的是( )

A.停止战争是解决难民问题的根源 B.联合国难民署没有发挥积极作用

C.应努力构建公正合理的国际秩序 D.大大推动跨区域人员的自由流动

25.下表为蒙元时期的大陆交通路线。这说明元朝( )

从中原地区向北越过大青山、内蒙古长城沿线,经蒙古草原向西北逐渐延伸,越过阿尔泰山,穿越西伯利亚草原、黑海北岸,抵达欧洲

以长安为起点,经过河西走廊西行,抵达敦煌再分南北两路西行

从四川和云南穿越西南地区,与缅甸、印度相连

A.对外交通发达促进对外交往 B.开启了与印度的贸易往来

C.丝绸之路的功能呈现多样性 D.是东西方文化交往的桥梁

26.观察如图。丝绸之路出现重大变化的主要原因( )

A.朝贡贸易的需要 B.经济重心的南移

C.航海技术的发展 D.政治局势的演变

27.《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问安得此,大夏因人曰:‘吾贾人往市之身毒国(印度)身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’”据此可知当时( )

A.西南丝绸之路由张骞开通 B.汉朝学习大夏印度文化习俗

C.汉朝与大夏实现直接贸易 D.四川和印度已存在商品贸易

28.古代的丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征,下列说法有误的是( )

A.唐朝时期,“1”达到了交通的巅峰

B.“2”加强了西南与内地、中外之间联系

C.唐朝中期后,“3”的交通地位下降

D.“4”成为游牧文化与农耕文化交流通道

29.最初,茶叶在欧洲不是被当作饮料,而是被视为药物放在药店出售。但到17世纪末,欧洲很多人家专辟茶室品茗啜茶,并以此作为时尚消遣。出现这一变化的原因是( )

A.文艺复兴推动欧洲思想解放 B.价格革命促进了社会消费

C.东学西渐促进欧洲社会进步 D.商品流动影响了习俗变迁

30.18世纪中期,“下午茶”在英国社会日渐流行,饮茶有益于健康在争论中逐渐为社会各界所认可,加入牛奶与糖在一定程度上被视为功效的增加或强化。茶还寄托了英国人对家的深厚情感,这与中国茶文化追求“天人合一”的深层精神文化境界的取向不同。这体现出( )

A.工业革命改变了人们的生活 B.人文主义得到社会普遍认可

C.经济的趋同化和一体化趋势 D.文化的本土化和多元化趋势

第Ⅱ卷

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在试卷的相应位置。

2.本卷共3题,共40分。

31.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 徐光启的《农政全书》共70多万字,分农本、田制、农事、水利、农器、树艺、桑蚕、种植等12个门类。徐光启撰写6万多字,皆为亲身体验所得。他在书中转录了大量前代和同时代的农业文献,并附有自己的见解或评论。

17世纪末至18世纪,《农政全书》传至日本和朝鲜。日本学者据《农政全书》整理、编写了“救荒本草”“野菜谱”“甘薯记”,此后,这些内容在日本应对历次大饥荒中起到了重要作用。日本实现了农业现代化后,《农政全书》仍然受到重视,为推进现代有机农业的发展提供了重要借鉴。

1735年,法国人杜赫德等编写的《中华帝国全志》出版,书中含有《农政全书》等中国科技典籍的部分内容;1738年,该书英译本在伦敦出版,中国桑蚕织造技术和经验促进了法英两国丝织业的发展。18~19世纪,俄国翻译了《农政全书》,推广了中国的桑蚕织造技术。

——摘编自《科学技术史》等

(1)根据材料并结合所学内容,概括《农政全书》的基本特点;说明该书在国外的传播及所起的作用。(10分)

(2)根据材料并结合所学内容,简述对明清时期中国科学技术状况的认识。(4分)

32.阅读下列材料,回答问题:(16分)

材料一 近代以来全球国际人口迁移状况

时间 1500—1850年 1850—1945年 1945—2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移 数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4—5倍 1846—1924年欧洲移出4800万,1834—1941年 亚洲移出1200—3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985—1990年年增长率为 2.59%

——据邬沧萍主编《世界人口》等编制

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(4分)

材料二

20世纪20年代,美国实行移民限额制度,严格限制外来移民,甚至将50万墨西哥移民逐回墨西哥。二战期间尤其是美国参战后,为了满足国内对劳动力的迫切需求,1942年,美国先后同墨西哥等国签订了引进劳动合同的协议。同时,鉴于中美同盟、抗击日本,1943年,废除了所有的排华法案,每年给予中国105名移民限额。二战结東后,美国决定把移民制度同共产党的实际策略对立起来。1952年颁布的《外来移民与国籍法》中加强了对移民的政治甄别和管理,禁止共产党人入境。20世纪60年代,随着黑人民权运动的高涨,美国颁布《外来移民与国籍法修正案》,禁止任何政府官员以国籍、种族和宗教为由歧视移民。该法案生效后,引发了包括中国人在内的移民美国的热潮。1990年颁布了新的移民法,进一步放宽移民的限制。

——摘编自梁茂信《美国移民政策研究》

根据材料二并结合所学知识,概括20世纪美国移民政策变化的趋势,(2分)并分析影响移民政策变动的原因。(2分)

材料三

随着经济全球化的不断深入,资金、信息、技术、劳动力在全球范围内加速流动。从改革开放初期的“洋插队”到90年代的“闯东欧”,中国海外移民人数发展迅速。2000—2005年,美国出现了有史以来最大的一次移民潮,有35.5万中国人移民美国。海外移民的增长,迅速改变了海外华人的结构,其从业范围也在向多元化发展。1993年完全放开自费留学以后,出国接受国际化教育的中国学生大幅度增加。据教育部统计,自1978年至2004年底,中国出国留学人员累计达81.49万人,留学国别108个。留学回国人员总数为23.29万人,约占出国留学人数的24.95%。有相当一部分中国留学生通过留学途径转变为国际移民。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1978年以来中国海外移民的特点,(2分)并说明中国海外移民的影响。(6分)

33.阅读材料,回答问题。 (10分)

区域文明下的谷物酒 西亚和埃及的啤酒是以麦类为原料的,其酿造技术传至相邻的古希腊但并不受欢迎,因为希腊的谷物常陷入不足。中国的黄酒以黍类或稻米为原料仅传至同是稻作区的朝鲜、日本等地。印加帝国是以玉米为原料的吉查酒,仅限于美洲地区。

大航海时代的阿夸维特酒和兰姆酒 由于来自美洲大陆的廉价马铃薯之普及,曾是滋补酒的北欧阿夸维特酒才得以成为大众化的酒。 西方殖民者把甘蔗移植到美洲,大种植园广泛建立,兰姆酒是利用甘蔗精制砂糖后剩余的糖浆制成,价格低廉,易于保存。奴隶船往返于三角贸易间,运载着由种植园奴隶生产的兰姆酒到非洲换取更多的奴隶。

工业革命后成为世界商品的葡萄酒 工业革命后,铁路让酒得以大量运输。连续式蒸馏器和低温杀菌技术,让葡萄酒得以大量生产并长期保存。1860年,基于自由贸易原则英法缔结关税协定,促进了波尔多葡萄酒出口到世界各地。

全球化社会下的鸡尾酒 20世纪70年代后随着高科技革命、喷射机航线的形成、物流革命等,美国的鸡尾酒文化进而普及到全世界。混合搅拌了世界各地背景不一样的酒或饮料,也融合交织多国的酒文化。

——改编自宫崎正胜《酒杯里的世界史》

根据材料和所学,说明“酒的发展史是一部由区域世界不断走向整体世界的历史”。

同课章节目录