2024年九年级中考语文文言文《曹刿论战》对比阅读专题训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024年九年级中考语文文言文《曹刿论战》对比阅读专题训练(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 411.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

2024年九年级中考语文文言文《曹刿论战》对比阅读专题训练

阅读下面的文言文,完成问题。

【甲】

曹刿论战

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

【乙】

昭阳①为楚伐魏,覆军杀将,得八城:移兵而攻齐。陈轸为齐王使,见昭阳。再拜贺战胜,起而问:“楚之法,覆军杀将,其官爵何也?”昭阳曰:“官为上柱国②,爵为上执圭③。”陈轸曰:“异贵于此者,何也?”曰:“唯令尹④耳。”陈轸曰:“令尹贵矣!王非置两令尹也臣窃为公璧可乎?楚有祠者,赐其舍人⑤一卮酒⑥。舍人相谓曰:‘数人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者饮酒。’一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇曰:‘吾能为之足。’未成,一人之蛇成,夺其卮曰:‘蛇固无足,子安能为之足?’遂饮其酒。为蛇足者,终亡其酒。今君相楚而攻魏,破军杀将,得八城,不弱兵⑦,欲攻齐,齐畏公甚。公以是为名,亦足矣。官之上,非可重⑧也。战无不胜,而不知止者,身且死,爵且后归⑨,犹为蛇足也。”昭阳以为然,解军而去。

(节选自《战国策》)

【注释】①昭阳:楚怀王的将军。②上柱国:楚国官名。③上执圭:楚国最高的爵位。④令尹:楚国的最高官职,掌军政大权,相当于其他诸侯国的相。⑤舍人:王公贵人身旁管事的人。⑥卮(zhī):酒器。⑦弱兵:削弱兵力。⑧重:重迭。⑨后归:归于后人。

1.请用现代汉语翻译下面句子。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

(2)楚之法,覆军杀将,其官爵何也?

2.下面句子中加点词意思和用法相同的一组是( )

A.公以是为名 为人谋而不忠乎(《论语》十二章)

B.昭阳以为然 然侍卫之臣不懈于内(《出师表》)

C.亦足矣 以中有足乐者(《送东阳马生序》)

D.子安能为之足 衣食所安(《曹刿论战》)

3.请用“/”给下面的名子断句。(断两处)

王非置两令尹也臣窃为公譬可乎

4.【甲】【乙】两篇文章所写的内容都与A 有关,【甲】文曹刿认为“可以一战”的条件是B (用原文语句回答);【乙】文的陈轸运用了C 的寓言嘲讽了D 的人。

阅读下面选文,完成下面小题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未偏,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

《曹刿论战》

【乙】

击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕①,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爱丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮。 《击鼓》先秦:佚名。

①漕:卫国的城市。

5.解释下列划线词语。

(1)又何间焉?( )

(2)小大之狱( )

(3)击鼓其镗( )

(4)土国城漕( )

6.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

(2)不我以归,忧心有忡。

7.下面表述不正确的一项是( )

A.甲告诉我们取信于民是战争取胜的根本原因。

B.甲、乙两个选段都没有对战斗场面作具体的描绘。

C.乙文诗人以袒露自身与主流意识的背离,没有宣泄自己对战争的抵触情绪。

D.“怨”是《击鼓》一诗的总体格调与思想倾向。

8.司马迁说战争“伏尸百万,流血漂橹”;《木兰诗》中描写战争“将军百战死,壮士十年归”;唐代李白说战争“由来征战地,不见有人还”;结合选文内容,谈谈你对战争的理解。

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

——(《曹刿论战》)

【乙】及楚人战于泓①。宋人既成列②,楚人未既济,司马③曰:“彼众我寡,及其未既济也,请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈④而后击之宋师败绩。公伤股⑤,门官⑥歼焉。

国人皆咎公。公曰:“君子不重伤⑦,不禽二毛⑧。古之为军也,不以阻隘也。寡人虽亡国之余,不鼓不成列。”

【注释】:①泓:泓水,故道在今河南柘城西北,是古渔水的支流。②成列:排成队列。③司马:指司马子鱼,宋国大司马。④陈:同“阵”,列阵。⑤股:大腿。⑥门官:宋襄公的亲军卫队。⑦重伤:不对敌人进行二次伤害。⑧二毛:头发斑白的人。

(《战国策·子鱼论战》节选)

9.请解释下列加点字在文中的意思

(1)肉食者鄙 (2)小信未孚

(3)宋人既成列 (4)不禽二毛

10.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。(断两处)

既陈而后击之宋师败绩。

11.请将下面的句子翻译成现代文

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

(2)既济而未成列,又以告。

12.曹刿和司马子鱼都是国之贤士,深谋远虑,可是两场战役一胜一败,结果不同,试从两位君主的角度分析失败的原因。

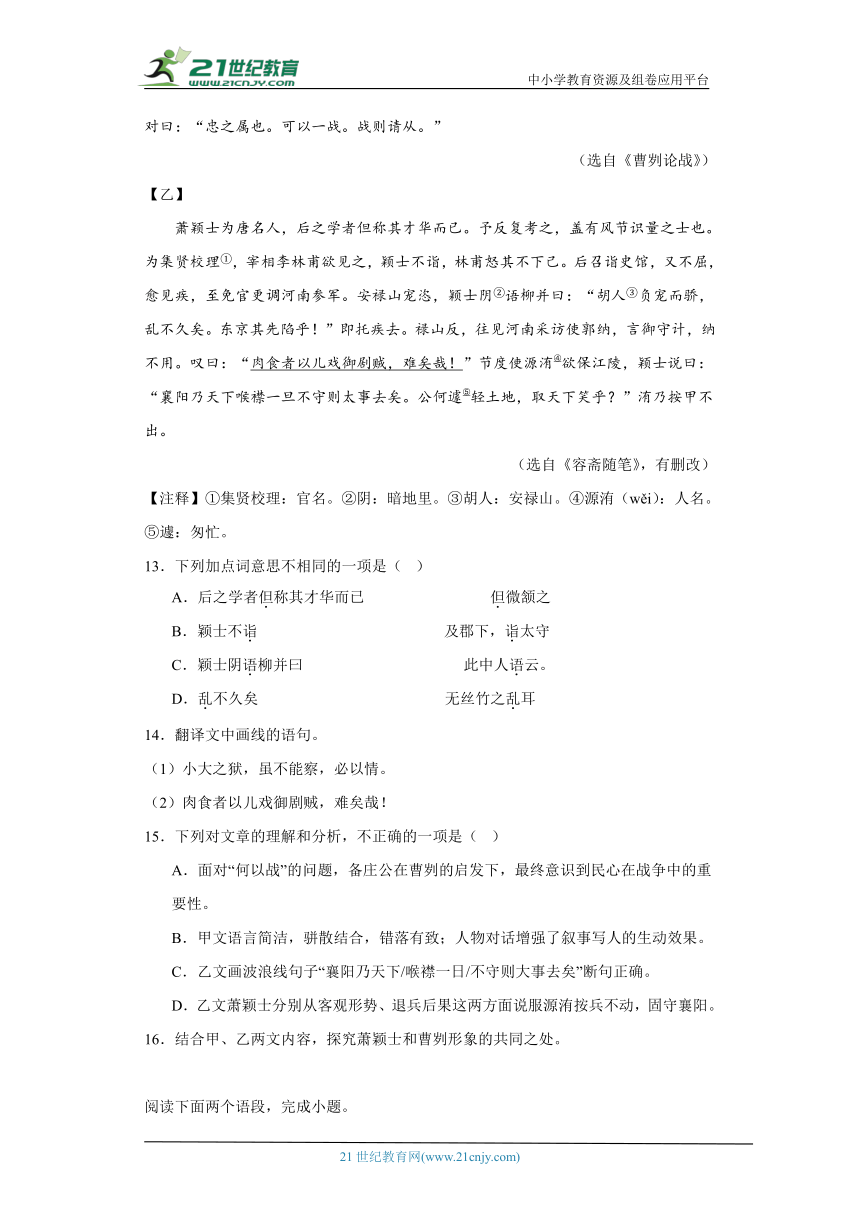

阅读下面文言文,完成题目。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

(选自《曹刿论战》)

【乙】

萧颖士为唐名人,后之学者但称其才华而已。予反复考之,盖有风节识量之士也。为集贤校理①,宰相李林甫欲见之,颖士不诣,林甫怒其不下己。后召诣史馆,又不屈,愈见疾,至免官更调河南参军。安禄山宠恣,颖士阴②语柳并曰:“胡人③负宠而骄,乱不久矣。东京其先陷乎!”即托疾去。禄山反,往见河南采访使郭纳,言御守计,纳不用。叹曰:“肉食者以儿戏御剧贼,难矣哉!”节度使源洧④欲保江陵,颖士说曰:“襄阳乃天下喉襟一旦不守则太事去矣。公何遽⑤轻土地,取天下笑乎?”洧乃按甲不出。

(选自《容斋随笔》,有删改)

【注释】①集贤校理:官名。②阴:暗地里。③胡人:安禄山。④源洧(wěi):人名。⑤遽:匆忙。

13.下列加点词意思不相同的一项是( )

A.后之学者但称其才华而已 但微颔之

B.颖士不诣 及郡下,诣太守

C.颖士阴语柳并曰 此中人语云。

D.乱不久矣 无丝竹之乱耳

14.翻译文中画线的语句。

(1)小大之狱,虽不能察,必以情。

(2)肉食者以儿戏御剧贼,难矣哉!

15.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.面对“何以战”的问题,备庄公在曹刿的启发下,最终意识到民心在战争中的重要性。

B.甲文语言简洁,骈散结合,错落有致;人物对话增强了叙事写人的生动效果。

C.乙文画波浪线句子“襄阳乃天下/喉襟一日/不守则大事去矣”断句正确。

D.乙文萧颖士分别从客观形势、退兵后果这两方面说服源洧按兵不动,固守襄阳。

16.结合甲、乙两文内容,探究萧颖士和曹刿形象的共同之处。

阅读下面两个语段,完成小题。

【甲】

①十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。 问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

②公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。 刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

③既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

《曹刿论战》)

【乙】

①(僖公二十二年)夏,宋公①伐郑。子鱼曰:“所谓祸在此矣。”

②楚人伐宋以救郑。宋公将战,大司马②固谏③曰:“天之弃商久矣,君将兴之,弗可赦也已。”弗听。

③冬,十一月,己巳,朔,宋公及楚人战于泓。宋人既成列,楚人未既济。司马曰:“彼众我寡,及其未既济也,请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈④而后击之,宋师败绩。公伤股,门官歼焉。国人皆咎公。公曰:“君子不重伤,不禽⑤二毛。古之为军也,不以阻隘也。寡人虽亡国之余,不鼓不成列。”

④(僖公二十三年)夏,五月,宋襄公卒,伤于泓故也。

(选自《左传》)

[注]①宋公:宋襄公。②大司马:主管国家军事的官。③固:公孙固。④陈:同“阵”,这里作动词,摆好阵势。⑤禽:同“擒”。

17.下列选项中加点词语意思相同的一项是( )

A.齐师伐我 可以为师矣(《<论语>十二章》)

B.又何间焉 又间令吴广之次所旁丛祠中(《陈涉世家》)

C.公将鼓之 伯牙鼓琴(《伯牙绝弦》)

D.肉食者鄙 先帝不以臣卑鄙(《出师表》)

18.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

(2)既济而未成列,又以告。

19.简要分析甲文是怎样安排详略的? 这样安排详略,起到了什么作用?

20.乙文中宋襄公的表现可以用甲文中的哪句话来评论? 结合具体内容简要分析。

阅读下面的文言文,完成问题。

【甲】

曹刿论战(节选)

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺……

【乙】

曹刿问战

长勺之役,曹刿问所以战于庄公。公曰:“余不爱衣食于民,不爱牲玉于神。”对曰:“夫惠本而后民归之志,民和而后神降之福。若布德于民而平均其政事,君子务治而小人务力;动不违时,财不过用;财用不匮,莫不能使共祀。是以用民无不听,求福无不丰。今将惠以小赐,祀以独恭。小赐不咸,独恭不优。不咸,民不归也;不优,神弗福也。将何以战?夫民求不匮于财,而神求优裕于享者也,故不可以不本。”公曰:“余听狱虽不能察,必以情断之。”对曰:“是则可矣。知夫苟中心图民,智虽弗及,必将至焉。”

(选自《国语》)

21.解释下列句中加点的词。

(1)肉食者鄙,未能远谋 (2)忠之属也

(3)夫惠本而后民归之志 (4)不优,神弗福也

22.下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.小大之狱 必以情断之 B.必以分人 是以用民无不听

C.战于长勺 余不爱衣食于民 D.战则请从 是则可矣

23.用现代汉语翻译下列句子。

(1)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

(2)知夫苟中心图民,智虽弗及,必将至焉。

24.【甲】【乙】语段均取材于“齐鲁长勺之战”。【甲】文中,作为战备力量比较薄弱的鲁国,要取得战争的胜利,曹刿认为“① ”(用自己的语言概括)是首要条件;

【乙】文通过叙述鲁庄公答“曹刿问战”,表明了“② ”(引用原文填空)才是君王应该奉行的正确的治国之道。

阅读下面选文,完成下面小题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其撤,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《曹刿论战》)

【乙】

楚庄王欲伐陈①,使人视之。使者曰:“陈不可伐也。”庄王曰:“何故?”对曰:“其城郭高,沟洫②深,蓄积多也。”宁国③曰:“陈可伐也。夫陈,小国也,而蓄积多,赋敛重也,则民怨上矣。城郭高沟洫深则民力罢④矣。兴兵伐之,陈可取也。”庄王听之,遂取陈焉。

(选自《楚庄王欲伐陈》)

【注释】①陈:国名。②洫:护城河。③宁国:楚国大臣。④罢:同“疲”。

25.下列句中加点词的意思和用法相同的一项是( )

A.弗敢加也 万钟于我何加焉(《鱼我所欲也》)

B.一鼓作气 属予作文以记之(《岳阳楼记》)

C.何故 公问其作(《曹刿论战》)

D.使人视之 宫使驱将惜不得(《卖炭翁》)

26.把选文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)肉食者谋之,又何间焉?

(2)庄王听之,遂取陈焉。

27.用“/”给下面句子断句(断两处)。

城郭高沟油深则民力罢矣

28.(1)【甲】文第一自然段中曹刿认为鲁庄公凭借“____________”(用原句回答)能取得战争的胜利;【乙】文中陈国因为“__________________”(用原句回答)导致战争的失败。

(2)鲁庄公和楚庄王最终取胜的共同原因是什么?

阅读下面两个文段,完成下面小题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曾判请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,俱有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《曹刿论战》)

【乙】

智伯欲伐卫,遗卫君野马四百,白璧一。卫君大悦。群臣皆贺,南文子有忧色。卫君曰:“举国大欢,而于有忧色何?”文于曰:“无功之赏,无力之礼,不可不察也。野马四,白璧一,此小国之礼也,而大国致①之。君其图②之。”卫君以其言告边境。智伯果起兵而袭卫,至境而反。曰:“卫有贤人,先知吾谋也。”

(选自《战国策·宋卫》)

【注】①致:给予。②图:谋划。

29.下列对两个文段中词语的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“牺牲玉帛”中的“牺牲”指为了正义的目的而舍弃自己,写出了鲁庄公作为为政者的宽容大度。

B.“必以情”中的“情”是诚心的意思,表现了鲁庄公在诉讼的处理上能取信于民。

C.“望其旗靡”中的“靡”是倒下的意思,写出齐军战败逃跑时军队溃散的惨状。

D.“卫君大悦”中的“悦”是高兴的意思,表现卫君的兴奋,从侧面反映了他的浅薄无知。

30.把下列句子翻译成现代汉语。

肉食者谋之,又何间焉?

31.甲文段中曹刿说“肉食者鄙”,你认为鲁庄公“鄙”吗?请结合具体内容简要分析。

32.在政治上,甲文段中的曹刿和乙文段中的南文子形象有一定相似之处。请根据两个文段的内容完成填空。

甲文段中曹刿在战前能预见到“肉食者鄙,未能远谋”,认识到① 的重要性;在作战中能够② ,说明他是一个头脑冷静、深谋远虑的人。乙文段中智伯的“谋”具体指的是③ (用自己的话),而南文子在④ (四字词语)的氛围中“有忧色”,他冷静地认识到“无功之赏,无力之礼,不可不察也”,从而避免了灾祸,说明南文子是个头脑冷静、深谋远虑的人。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

(节选自《曹刿论战》)

【乙】

季梁止之曰:“所谓道,忠于民而信于神也。上思利民,忠也;祝史正辞,信也。今民馁而君逞欲祝史矫举以祭臣不知其可也。”公曰:“吾牲牷肥脂,粢盛丰备,何则不信?”对曰:“天民,神之主也。是以圣王先成民,而后致力于神。故务其三时,修其五教,亲其九族,以致其禋祀。于是乎民和而神降之福,故动则有成。”

(节选自《左传·季梁谏追楚师》)

33.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)又何间焉 间: (2)弗敢加也 加:

(3)忠于民而信于神也 信: (4)对曰 对:

34.请用“/”给文中画波浪线的句子断句(断两处)。

今 民 馁 而 君 逞 欲 祝 史 矫 举 以 祭 臣 不 知 其 可 也

35.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)小大之狱,虽不能察,必以情。

(2)于是乎民和而神降之福,故动则有成。

36.【甲】【乙】两文中,曹刿和季梁的观点有何相似之处?请简要分析。

阅读下面选文,完成下面小题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰;“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰;“小惠未遍,民弗从也。”公曰;“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

(选自《曹刿论战》)

【乙】

呜呼!士不以天下之重自任,久矣。言语非不工也,政事文学非不敏且博也,然至于临大事,鲜不忘其故、失其守者,其器小也。公(乐全先生)为布衣,则颀然①已有公辅②之望。自少出仕,至老而归未尝以言徇物以色假③人。虽对人主④,必同而后言。毁誉⑤不动,得丧若一,真孔子所谓大臣以道事君者。

(选自苏轼《乐全先生文集叙》)

【注释】①颀然:高大的样子。②公辅:三公首辅:追求。③假:看待、对待。④人主:君主。⑤毁誉:毁谤和称赞。

37.选出下列各组句子中加点词意思或用法相同的一项( )

A.必以信 与朋友交而不信乎(《<论语>十二章》)

B.又何间焉 湖中焉得更有此人(《湖心亭看雪》)

C.得丧若一 而或长烟一空(《岳阳楼记》)

D.虽对人主 故虽有名马(《马说》)

38.将选文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)小惠未遍,民弗从也。

(2)士不以天下之重自任,久矣。

39.请用“/”给下面的句子断句,断两处。

至 老 而 归 未 尝 以 言 徇 物 以 色 假 人。

40.【甲】文中特别写到了曹刿和乡人的对话,这一情节在全文中的作用有哪些?请作简要分析。

41.阅读【甲】【乙】两文,说说曹刿与乐全身上有哪些共同品质?

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.(1)第一次击鼓能够振作士气,第二次击鼓士气减弱,第三次击鼓时士气已经穷尽。

(2)按照楚国的制度,灭敌杀将(消灭敌国军队,杀掉敌方将领)能封什么官爵禄位(官职/官位)? 2.C 3.王非置两令尹也/臣窃为公譬/可乎 4. 论战 小大之狱,虽不能察,必以情 画蛇添足 弄巧成拙(自以为是多此一举)

5. 参与 诉讼事件 名词,战鼓 名词活用为动词,筑城 6.(1)第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓勇气低落,第三次击鼓勇气就穷尽了。

(2)不允许我回家,(使我)忧心忡忡。 7.C 8.示例:甲文中,我们可知只有正义的战争才会取胜。乙文章看出战争还是给人类、家庭、社会带来破坏。

9. 浅陋,这里指目光短浅 使信服 已经 同“擒”,抓,捉拿 10.既陈/而后击之/宋师败绩。 11.(1)第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓士气就减弱了,第三次击鼓士气就穷尽了。

(2)(楚军)已经全部渡河,但还没有排好队列,(子鱼)又将意见报告(襄公)。 12.鲁庄公尽职尽责,取信于民,能够任用贤能,听取曹刿的正确建议,抓住了战争的有利时机,所以获得胜利;宋襄公固执迂腐,墨守成规,不能够接受子鱼正确的意见,失去了战争的有利时机,因而失败。

13.D 14.(1)大大小小的诉讼事件,虽然不能一一明察,但一定会诚心地去判断。

(2)那些身居高位要职的人抵御厉害的叛军如同儿戏,(想抵挡住也)太难了啊!(意思正确即可) 15.C 16.①都心怀国家(以国事为重)。曹刿身为平民,为君主出谋划策;萧颖士无论做官与否,或为郭纳出谋划策,或为源洧分析形势。②都有政治远见。曹刿认为得到百姓的拥护和支持才是取得胜利的保证;萧颖士能看出安禄山恃宠而骄,将来必有反心,他还劝说源洧不要退兵。③都对愚妄浅薄的当权者持否定态度。曹刿说当权者目光短浅,萧颖士评价郭纳以“儿戏”对抗敌人,轻敌自恃,都表明了他们对愚妄浅薄的当权者的不屑。

17.D 18.(1)祭祀用的牛羊、玉帛之类,(我)不敢虚报数目,一定以实情相报。

(2)(楚军)已经全部渡过(泓水),但还没有摆好阵势,(子鱼)又劝宋襄公(下令进攻)。 19.甲文紧扣“曹刿论战”来写,详略得当。详写“曹刿论战”的内容,如详写了战前、战中、战后曹刿与鲁庄公关于战争的对话,充分表现了曹刿政治上的远见卓识和军事上的卓越才能,表现了曹刿对战争的不凡见解。略写和“曹刿论战”关系不大的内容,如略写了战斗过程、战斗结果等。这样安排详略,使文章叙事清楚,详略得当,有力地突出了主旨。(意对即可) 20.“肉食者鄙,未能远谋。”宋襄公伐郑已经埋下了战争的祸根。楚人伐宋,宋襄公将战,大司马子鱼坚决劝阻,宋襄公“弗听”,一意孤行地“战于泓”;作战过程中,楚人“未既济”时,子鱼请求“击之”,宋襄公曰“不可”;“既济而未成列,又以告”,宋襄公曰“未可”;等楚人摆好阵势后,宋襄公才下令进攻,结果宋军大败。面对宋人的责怪,宋襄公强调“不鼓不成列”,可见他执迷不悟。宋襄公不听谏言,固执己见,不懂军事,缺乏指挥才能,真是“肉食者鄙,未能远谋”。

21. 目光短浅 类 施加恩惠 降福、赐福 22.D 23.(1)祭祀神灵的牛羊、玉帛之类的用品,我(从来)不敢虚报数目,一定要做到诚实可信。

(2)假如您内心确实为百姓考虑,智慧即使达不到,也必定能达到目的。

24. 取信于民 余听狱虽不能察,必以情断之(或:知夫苟中心图民)

25.C 26.(1)大官们(或译:当权者)会谋划这件事的,(你)又何必参与呢?

(2)示例:楚庄王听从了宁国的建议,于是攻下了陈国。

27.城郭高\沟洫深\则民力罢矣。 28.(1)小大之狱,虽不能察,必以情 “赋敛重也,则民怨上矣”或“城郭高,沟洫深,则民力罢矣”。

(2)都善于听取正确的意见等

29.A 30.当权者会谋划这件事的,(你)又何必参与呢 31.示例一:鲁庄公“不鄙”。他礼贤下士,广开言路,能够接见身为平民的曹刿,并且耐心回答他的“三问”;他知人善任,任人唯贤,作战中让曹刿跟从,并听取他的建议;他虚怀若谷,谦虚好学,战后询问取胜的原因。因此,鲁庄公不“鄙”。示例二:鲁庄公“鄙”。他政治见识浅陋,在战前不知道如何准备;他性格急躁,遇事鲁莽,临战不会正确指挥,战后不知何以取胜。因此,鲁庄公“鄙”。 32. 取信于民 把握战机(或:把握时机) 送厚礼给卫国,使卫国麻痹大意,趁机攻打卫国 举国大欢

33. 参与 虚夸,夸大 取信 回答 34.今民馁而君逞欲/祝史矫举以祭/臣不知其可也 35.(1)大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据诚心(合理裁决)。

(2)于是人民都很和睦,神明也就赐福,他们做任何事情都能成功。 36.都认为忠于百姓比取信于神明更为重要。曹刿认为,对神说实话只是小信用,不能遍及众人;而取信于民就可以获得百姓的支持。季梁认为,百姓是神明的主人,圣明的君主总是先把人民的事情办好,再致力于祭祀神明。(意思对即可)

37.D 38.(1)这种不小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会听从您的。

(2)读书人不把天下大事作为自己的责任已经很久了。 39.至老而归/未尝以言徇物/以色假人。 40.示例:①写出了曹刿对统治阶级的不信任,决心参与战争(或:反映出当时社会的人民对统治者的不信任);②为后文情节的发展设置悬念(或:丰富了文章内容,使故事跌宕起伏)。 41.示例:①都是具有爱国之心的人(或:都有天下兴亡、匹夫有责的担当;都不计较个人得失,能够在国家需要时挺身而出);②都有着出众的才能。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源及组卷应用平台

2024年九年级中考语文文言文《曹刿论战》对比阅读专题训练

阅读下面的文言文,完成问题。

【甲】

曹刿论战

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

【乙】

昭阳①为楚伐魏,覆军杀将,得八城:移兵而攻齐。陈轸为齐王使,见昭阳。再拜贺战胜,起而问:“楚之法,覆军杀将,其官爵何也?”昭阳曰:“官为上柱国②,爵为上执圭③。”陈轸曰:“异贵于此者,何也?”曰:“唯令尹④耳。”陈轸曰:“令尹贵矣!王非置两令尹也臣窃为公璧可乎?楚有祠者,赐其舍人⑤一卮酒⑥。舍人相谓曰:‘数人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者饮酒。’一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇曰:‘吾能为之足。’未成,一人之蛇成,夺其卮曰:‘蛇固无足,子安能为之足?’遂饮其酒。为蛇足者,终亡其酒。今君相楚而攻魏,破军杀将,得八城,不弱兵⑦,欲攻齐,齐畏公甚。公以是为名,亦足矣。官之上,非可重⑧也。战无不胜,而不知止者,身且死,爵且后归⑨,犹为蛇足也。”昭阳以为然,解军而去。

(节选自《战国策》)

【注释】①昭阳:楚怀王的将军。②上柱国:楚国官名。③上执圭:楚国最高的爵位。④令尹:楚国的最高官职,掌军政大权,相当于其他诸侯国的相。⑤舍人:王公贵人身旁管事的人。⑥卮(zhī):酒器。⑦弱兵:削弱兵力。⑧重:重迭。⑨后归:归于后人。

1.请用现代汉语翻译下面句子。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

(2)楚之法,覆军杀将,其官爵何也?

2.下面句子中加点词意思和用法相同的一组是( )

A.公以是为名 为人谋而不忠乎(《论语》十二章)

B.昭阳以为然 然侍卫之臣不懈于内(《出师表》)

C.亦足矣 以中有足乐者(《送东阳马生序》)

D.子安能为之足 衣食所安(《曹刿论战》)

3.请用“/”给下面的名子断句。(断两处)

王非置两令尹也臣窃为公譬可乎

4.【甲】【乙】两篇文章所写的内容都与A 有关,【甲】文曹刿认为“可以一战”的条件是B (用原文语句回答);【乙】文的陈轸运用了C 的寓言嘲讽了D 的人。

阅读下面选文,完成下面小题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未偏,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

《曹刿论战》

【乙】

击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕①,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爱丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮。 《击鼓》先秦:佚名。

①漕:卫国的城市。

5.解释下列划线词语。

(1)又何间焉?( )

(2)小大之狱( )

(3)击鼓其镗( )

(4)土国城漕( )

6.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

(2)不我以归,忧心有忡。

7.下面表述不正确的一项是( )

A.甲告诉我们取信于民是战争取胜的根本原因。

B.甲、乙两个选段都没有对战斗场面作具体的描绘。

C.乙文诗人以袒露自身与主流意识的背离,没有宣泄自己对战争的抵触情绪。

D.“怨”是《击鼓》一诗的总体格调与思想倾向。

8.司马迁说战争“伏尸百万,流血漂橹”;《木兰诗》中描写战争“将军百战死,壮士十年归”;唐代李白说战争“由来征战地,不见有人还”;结合选文内容,谈谈你对战争的理解。

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

——(《曹刿论战》)

【乙】及楚人战于泓①。宋人既成列②,楚人未既济,司马③曰:“彼众我寡,及其未既济也,请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈④而后击之宋师败绩。公伤股⑤,门官⑥歼焉。

国人皆咎公。公曰:“君子不重伤⑦,不禽二毛⑧。古之为军也,不以阻隘也。寡人虽亡国之余,不鼓不成列。”

【注释】:①泓:泓水,故道在今河南柘城西北,是古渔水的支流。②成列:排成队列。③司马:指司马子鱼,宋国大司马。④陈:同“阵”,列阵。⑤股:大腿。⑥门官:宋襄公的亲军卫队。⑦重伤:不对敌人进行二次伤害。⑧二毛:头发斑白的人。

(《战国策·子鱼论战》节选)

9.请解释下列加点字在文中的意思

(1)肉食者鄙 (2)小信未孚

(3)宋人既成列 (4)不禽二毛

10.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。(断两处)

既陈而后击之宋师败绩。

11.请将下面的句子翻译成现代文

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

(2)既济而未成列,又以告。

12.曹刿和司马子鱼都是国之贤士,深谋远虑,可是两场战役一胜一败,结果不同,试从两位君主的角度分析失败的原因。

阅读下面文言文,完成题目。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

(选自《曹刿论战》)

【乙】

萧颖士为唐名人,后之学者但称其才华而已。予反复考之,盖有风节识量之士也。为集贤校理①,宰相李林甫欲见之,颖士不诣,林甫怒其不下己。后召诣史馆,又不屈,愈见疾,至免官更调河南参军。安禄山宠恣,颖士阴②语柳并曰:“胡人③负宠而骄,乱不久矣。东京其先陷乎!”即托疾去。禄山反,往见河南采访使郭纳,言御守计,纳不用。叹曰:“肉食者以儿戏御剧贼,难矣哉!”节度使源洧④欲保江陵,颖士说曰:“襄阳乃天下喉襟一旦不守则太事去矣。公何遽⑤轻土地,取天下笑乎?”洧乃按甲不出。

(选自《容斋随笔》,有删改)

【注释】①集贤校理:官名。②阴:暗地里。③胡人:安禄山。④源洧(wěi):人名。⑤遽:匆忙。

13.下列加点词意思不相同的一项是( )

A.后之学者但称其才华而已 但微颔之

B.颖士不诣 及郡下,诣太守

C.颖士阴语柳并曰 此中人语云。

D.乱不久矣 无丝竹之乱耳

14.翻译文中画线的语句。

(1)小大之狱,虽不能察,必以情。

(2)肉食者以儿戏御剧贼,难矣哉!

15.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.面对“何以战”的问题,备庄公在曹刿的启发下,最终意识到民心在战争中的重要性。

B.甲文语言简洁,骈散结合,错落有致;人物对话增强了叙事写人的生动效果。

C.乙文画波浪线句子“襄阳乃天下/喉襟一日/不守则大事去矣”断句正确。

D.乙文萧颖士分别从客观形势、退兵后果这两方面说服源洧按兵不动,固守襄阳。

16.结合甲、乙两文内容,探究萧颖士和曹刿形象的共同之处。

阅读下面两个语段,完成小题。

【甲】

①十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。 问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

②公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。 刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

③既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

《曹刿论战》)

【乙】

①(僖公二十二年)夏,宋公①伐郑。子鱼曰:“所谓祸在此矣。”

②楚人伐宋以救郑。宋公将战,大司马②固谏③曰:“天之弃商久矣,君将兴之,弗可赦也已。”弗听。

③冬,十一月,己巳,朔,宋公及楚人战于泓。宋人既成列,楚人未既济。司马曰:“彼众我寡,及其未既济也,请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈④而后击之,宋师败绩。公伤股,门官歼焉。国人皆咎公。公曰:“君子不重伤,不禽⑤二毛。古之为军也,不以阻隘也。寡人虽亡国之余,不鼓不成列。”

④(僖公二十三年)夏,五月,宋襄公卒,伤于泓故也。

(选自《左传》)

[注]①宋公:宋襄公。②大司马:主管国家军事的官。③固:公孙固。④陈:同“阵”,这里作动词,摆好阵势。⑤禽:同“擒”。

17.下列选项中加点词语意思相同的一项是( )

A.齐师伐我 可以为师矣(《<论语>十二章》)

B.又何间焉 又间令吴广之次所旁丛祠中(《陈涉世家》)

C.公将鼓之 伯牙鼓琴(《伯牙绝弦》)

D.肉食者鄙 先帝不以臣卑鄙(《出师表》)

18.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

(2)既济而未成列,又以告。

19.简要分析甲文是怎样安排详略的? 这样安排详略,起到了什么作用?

20.乙文中宋襄公的表现可以用甲文中的哪句话来评论? 结合具体内容简要分析。

阅读下面的文言文,完成问题。

【甲】

曹刿论战(节选)

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺……

【乙】

曹刿问战

长勺之役,曹刿问所以战于庄公。公曰:“余不爱衣食于民,不爱牲玉于神。”对曰:“夫惠本而后民归之志,民和而后神降之福。若布德于民而平均其政事,君子务治而小人务力;动不违时,财不过用;财用不匮,莫不能使共祀。是以用民无不听,求福无不丰。今将惠以小赐,祀以独恭。小赐不咸,独恭不优。不咸,民不归也;不优,神弗福也。将何以战?夫民求不匮于财,而神求优裕于享者也,故不可以不本。”公曰:“余听狱虽不能察,必以情断之。”对曰:“是则可矣。知夫苟中心图民,智虽弗及,必将至焉。”

(选自《国语》)

21.解释下列句中加点的词。

(1)肉食者鄙,未能远谋 (2)忠之属也

(3)夫惠本而后民归之志 (4)不优,神弗福也

22.下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.小大之狱 必以情断之 B.必以分人 是以用民无不听

C.战于长勺 余不爱衣食于民 D.战则请从 是则可矣

23.用现代汉语翻译下列句子。

(1)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

(2)知夫苟中心图民,智虽弗及,必将至焉。

24.【甲】【乙】语段均取材于“齐鲁长勺之战”。【甲】文中,作为战备力量比较薄弱的鲁国,要取得战争的胜利,曹刿认为“① ”(用自己的语言概括)是首要条件;

【乙】文通过叙述鲁庄公答“曹刿问战”,表明了“② ”(引用原文填空)才是君王应该奉行的正确的治国之道。

阅读下面选文,完成下面小题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其撤,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《曹刿论战》)

【乙】

楚庄王欲伐陈①,使人视之。使者曰:“陈不可伐也。”庄王曰:“何故?”对曰:“其城郭高,沟洫②深,蓄积多也。”宁国③曰:“陈可伐也。夫陈,小国也,而蓄积多,赋敛重也,则民怨上矣。城郭高沟洫深则民力罢④矣。兴兵伐之,陈可取也。”庄王听之,遂取陈焉。

(选自《楚庄王欲伐陈》)

【注释】①陈:国名。②洫:护城河。③宁国:楚国大臣。④罢:同“疲”。

25.下列句中加点词的意思和用法相同的一项是( )

A.弗敢加也 万钟于我何加焉(《鱼我所欲也》)

B.一鼓作气 属予作文以记之(《岳阳楼记》)

C.何故 公问其作(《曹刿论战》)

D.使人视之 宫使驱将惜不得(《卖炭翁》)

26.把选文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)肉食者谋之,又何间焉?

(2)庄王听之,遂取陈焉。

27.用“/”给下面句子断句(断两处)。

城郭高沟油深则民力罢矣

28.(1)【甲】文第一自然段中曹刿认为鲁庄公凭借“____________”(用原句回答)能取得战争的胜利;【乙】文中陈国因为“__________________”(用原句回答)导致战争的失败。

(2)鲁庄公和楚庄王最终取胜的共同原因是什么?

阅读下面两个文段,完成下面小题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曾判请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,俱有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《曹刿论战》)

【乙】

智伯欲伐卫,遗卫君野马四百,白璧一。卫君大悦。群臣皆贺,南文子有忧色。卫君曰:“举国大欢,而于有忧色何?”文于曰:“无功之赏,无力之礼,不可不察也。野马四,白璧一,此小国之礼也,而大国致①之。君其图②之。”卫君以其言告边境。智伯果起兵而袭卫,至境而反。曰:“卫有贤人,先知吾谋也。”

(选自《战国策·宋卫》)

【注】①致:给予。②图:谋划。

29.下列对两个文段中词语的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“牺牲玉帛”中的“牺牲”指为了正义的目的而舍弃自己,写出了鲁庄公作为为政者的宽容大度。

B.“必以情”中的“情”是诚心的意思,表现了鲁庄公在诉讼的处理上能取信于民。

C.“望其旗靡”中的“靡”是倒下的意思,写出齐军战败逃跑时军队溃散的惨状。

D.“卫君大悦”中的“悦”是高兴的意思,表现卫君的兴奋,从侧面反映了他的浅薄无知。

30.把下列句子翻译成现代汉语。

肉食者谋之,又何间焉?

31.甲文段中曹刿说“肉食者鄙”,你认为鲁庄公“鄙”吗?请结合具体内容简要分析。

32.在政治上,甲文段中的曹刿和乙文段中的南文子形象有一定相似之处。请根据两个文段的内容完成填空。

甲文段中曹刿在战前能预见到“肉食者鄙,未能远谋”,认识到① 的重要性;在作战中能够② ,说明他是一个头脑冷静、深谋远虑的人。乙文段中智伯的“谋”具体指的是③ (用自己的话),而南文子在④ (四字词语)的氛围中“有忧色”,他冷静地认识到“无功之赏,无力之礼,不可不察也”,从而避免了灾祸,说明南文子是个头脑冷静、深谋远虑的人。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

(节选自《曹刿论战》)

【乙】

季梁止之曰:“所谓道,忠于民而信于神也。上思利民,忠也;祝史正辞,信也。今民馁而君逞欲祝史矫举以祭臣不知其可也。”公曰:“吾牲牷肥脂,粢盛丰备,何则不信?”对曰:“天民,神之主也。是以圣王先成民,而后致力于神。故务其三时,修其五教,亲其九族,以致其禋祀。于是乎民和而神降之福,故动则有成。”

(节选自《左传·季梁谏追楚师》)

33.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)又何间焉 间: (2)弗敢加也 加:

(3)忠于民而信于神也 信: (4)对曰 对:

34.请用“/”给文中画波浪线的句子断句(断两处)。

今 民 馁 而 君 逞 欲 祝 史 矫 举 以 祭 臣 不 知 其 可 也

35.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)小大之狱,虽不能察,必以情。

(2)于是乎民和而神降之福,故动则有成。

36.【甲】【乙】两文中,曹刿和季梁的观点有何相似之处?请简要分析。

阅读下面选文,完成下面小题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰;“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰;“小惠未遍,民弗从也。”公曰;“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

(选自《曹刿论战》)

【乙】

呜呼!士不以天下之重自任,久矣。言语非不工也,政事文学非不敏且博也,然至于临大事,鲜不忘其故、失其守者,其器小也。公(乐全先生)为布衣,则颀然①已有公辅②之望。自少出仕,至老而归未尝以言徇物以色假③人。虽对人主④,必同而后言。毁誉⑤不动,得丧若一,真孔子所谓大臣以道事君者。

(选自苏轼《乐全先生文集叙》)

【注释】①颀然:高大的样子。②公辅:三公首辅:追求。③假:看待、对待。④人主:君主。⑤毁誉:毁谤和称赞。

37.选出下列各组句子中加点词意思或用法相同的一项( )

A.必以信 与朋友交而不信乎(《<论语>十二章》)

B.又何间焉 湖中焉得更有此人(《湖心亭看雪》)

C.得丧若一 而或长烟一空(《岳阳楼记》)

D.虽对人主 故虽有名马(《马说》)

38.将选文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)小惠未遍,民弗从也。

(2)士不以天下之重自任,久矣。

39.请用“/”给下面的句子断句,断两处。

至 老 而 归 未 尝 以 言 徇 物 以 色 假 人。

40.【甲】文中特别写到了曹刿和乡人的对话,这一情节在全文中的作用有哪些?请作简要分析。

41.阅读【甲】【乙】两文,说说曹刿与乐全身上有哪些共同品质?

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.(1)第一次击鼓能够振作士气,第二次击鼓士气减弱,第三次击鼓时士气已经穷尽。

(2)按照楚国的制度,灭敌杀将(消灭敌国军队,杀掉敌方将领)能封什么官爵禄位(官职/官位)? 2.C 3.王非置两令尹也/臣窃为公譬/可乎 4. 论战 小大之狱,虽不能察,必以情 画蛇添足 弄巧成拙(自以为是多此一举)

5. 参与 诉讼事件 名词,战鼓 名词活用为动词,筑城 6.(1)第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓勇气低落,第三次击鼓勇气就穷尽了。

(2)不允许我回家,(使我)忧心忡忡。 7.C 8.示例:甲文中,我们可知只有正义的战争才会取胜。乙文章看出战争还是给人类、家庭、社会带来破坏。

9. 浅陋,这里指目光短浅 使信服 已经 同“擒”,抓,捉拿 10.既陈/而后击之/宋师败绩。 11.(1)第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓士气就减弱了,第三次击鼓士气就穷尽了。

(2)(楚军)已经全部渡河,但还没有排好队列,(子鱼)又将意见报告(襄公)。 12.鲁庄公尽职尽责,取信于民,能够任用贤能,听取曹刿的正确建议,抓住了战争的有利时机,所以获得胜利;宋襄公固执迂腐,墨守成规,不能够接受子鱼正确的意见,失去了战争的有利时机,因而失败。

13.D 14.(1)大大小小的诉讼事件,虽然不能一一明察,但一定会诚心地去判断。

(2)那些身居高位要职的人抵御厉害的叛军如同儿戏,(想抵挡住也)太难了啊!(意思正确即可) 15.C 16.①都心怀国家(以国事为重)。曹刿身为平民,为君主出谋划策;萧颖士无论做官与否,或为郭纳出谋划策,或为源洧分析形势。②都有政治远见。曹刿认为得到百姓的拥护和支持才是取得胜利的保证;萧颖士能看出安禄山恃宠而骄,将来必有反心,他还劝说源洧不要退兵。③都对愚妄浅薄的当权者持否定态度。曹刿说当权者目光短浅,萧颖士评价郭纳以“儿戏”对抗敌人,轻敌自恃,都表明了他们对愚妄浅薄的当权者的不屑。

17.D 18.(1)祭祀用的牛羊、玉帛之类,(我)不敢虚报数目,一定以实情相报。

(2)(楚军)已经全部渡过(泓水),但还没有摆好阵势,(子鱼)又劝宋襄公(下令进攻)。 19.甲文紧扣“曹刿论战”来写,详略得当。详写“曹刿论战”的内容,如详写了战前、战中、战后曹刿与鲁庄公关于战争的对话,充分表现了曹刿政治上的远见卓识和军事上的卓越才能,表现了曹刿对战争的不凡见解。略写和“曹刿论战”关系不大的内容,如略写了战斗过程、战斗结果等。这样安排详略,使文章叙事清楚,详略得当,有力地突出了主旨。(意对即可) 20.“肉食者鄙,未能远谋。”宋襄公伐郑已经埋下了战争的祸根。楚人伐宋,宋襄公将战,大司马子鱼坚决劝阻,宋襄公“弗听”,一意孤行地“战于泓”;作战过程中,楚人“未既济”时,子鱼请求“击之”,宋襄公曰“不可”;“既济而未成列,又以告”,宋襄公曰“未可”;等楚人摆好阵势后,宋襄公才下令进攻,结果宋军大败。面对宋人的责怪,宋襄公强调“不鼓不成列”,可见他执迷不悟。宋襄公不听谏言,固执己见,不懂军事,缺乏指挥才能,真是“肉食者鄙,未能远谋”。

21. 目光短浅 类 施加恩惠 降福、赐福 22.D 23.(1)祭祀神灵的牛羊、玉帛之类的用品,我(从来)不敢虚报数目,一定要做到诚实可信。

(2)假如您内心确实为百姓考虑,智慧即使达不到,也必定能达到目的。

24. 取信于民 余听狱虽不能察,必以情断之(或:知夫苟中心图民)

25.C 26.(1)大官们(或译:当权者)会谋划这件事的,(你)又何必参与呢?

(2)示例:楚庄王听从了宁国的建议,于是攻下了陈国。

27.城郭高\沟洫深\则民力罢矣。 28.(1)小大之狱,虽不能察,必以情 “赋敛重也,则民怨上矣”或“城郭高,沟洫深,则民力罢矣”。

(2)都善于听取正确的意见等

29.A 30.当权者会谋划这件事的,(你)又何必参与呢 31.示例一:鲁庄公“不鄙”。他礼贤下士,广开言路,能够接见身为平民的曹刿,并且耐心回答他的“三问”;他知人善任,任人唯贤,作战中让曹刿跟从,并听取他的建议;他虚怀若谷,谦虚好学,战后询问取胜的原因。因此,鲁庄公不“鄙”。示例二:鲁庄公“鄙”。他政治见识浅陋,在战前不知道如何准备;他性格急躁,遇事鲁莽,临战不会正确指挥,战后不知何以取胜。因此,鲁庄公“鄙”。 32. 取信于民 把握战机(或:把握时机) 送厚礼给卫国,使卫国麻痹大意,趁机攻打卫国 举国大欢

33. 参与 虚夸,夸大 取信 回答 34.今民馁而君逞欲/祝史矫举以祭/臣不知其可也 35.(1)大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据诚心(合理裁决)。

(2)于是人民都很和睦,神明也就赐福,他们做任何事情都能成功。 36.都认为忠于百姓比取信于神明更为重要。曹刿认为,对神说实话只是小信用,不能遍及众人;而取信于民就可以获得百姓的支持。季梁认为,百姓是神明的主人,圣明的君主总是先把人民的事情办好,再致力于祭祀神明。(意思对即可)

37.D 38.(1)这种不小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会听从您的。

(2)读书人不把天下大事作为自己的责任已经很久了。 39.至老而归/未尝以言徇物/以色假人。 40.示例:①写出了曹刿对统治阶级的不信任,决心参与战争(或:反映出当时社会的人民对统治者的不信任);②为后文情节的发展设置悬念(或:丰富了文章内容,使故事跌宕起伏)。 41.示例:①都是具有爱国之心的人(或:都有天下兴亡、匹夫有责的担当;都不计较个人得失,能够在国家需要时挺身而出);②都有着出众的才能。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)