沪粤版八年级物理上册第二章声音与环境单元测试试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 沪粤版八年级物理上册第二章声音与环境单元测试试卷(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

沪粤版八年级物理上册第二章声音与环境单元测试

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 15分)

一、单选题(5小题,每小题3分,共计15分)

1、关于声现象,下列说法正确的是( )

A.超声波的应用非常广泛,如图所示,B超就是利用超声波检查身体

B.城市快速路方便快捷,如图是在靠近居民区的路段设置的声音屏障,目的是使声在声源处减弱

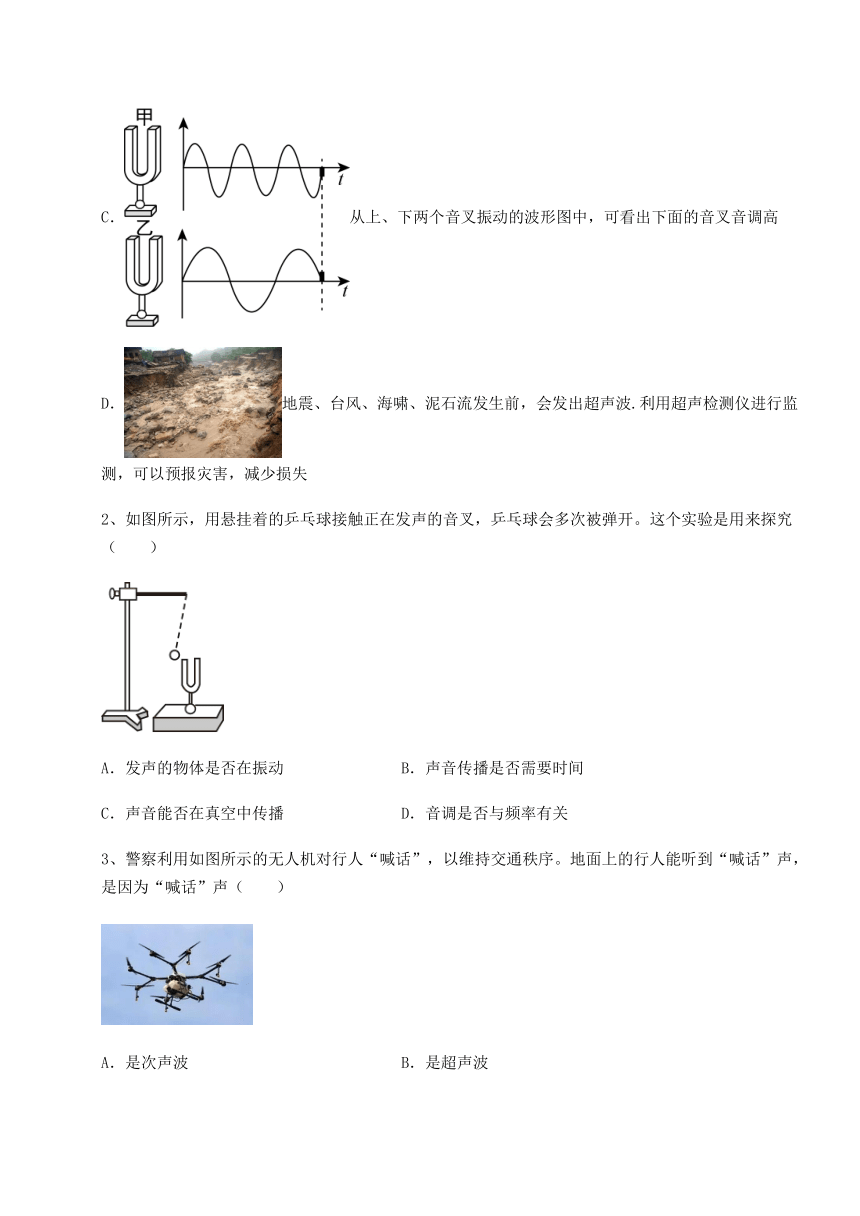

C.从上、下两个音叉振动的波形图中,可看出下面的音叉音调高

D.地震、台风、海啸、泥石流发生前,会发出超声波.利用超声检测仪进行监测,可以预报灾害,减少损失

2、如图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是用来探究( )

A.发声的物体是否在振动 B.声音传播是否需要时间

C.声音能否在真空中传播 D.音调是否与频率有关

3、警察利用如图所示的无人机对行人“喊话”,以维持交通秩序。地面上的行人能听到“喊话”声,是因为“喊话”声( )

A.是次声波 B.是超声波

C.可以在空气中传播 D.传播不需要介质

4、学校艺术节的合唱比赛中,同学们在乐队的伴奏下放声高歌,下列说法正确的是( )

A.同学们的歌声是由振动产生的

B.现场观众听到的歌声可以在真空传播

C.“放声高歌”中的“高”是指声音的音调高

D.观众能辨别不同的乐器声,是因为它们的响度不同

5、关于声现象,下列说法中正确的是( )

A.响度越大的声音在空气中的传播速度越大

B.摩托车的消声器是在声音的传播过程中减弱噪声的

C.从电话听筒中,能听出对方是谁,这是根据音色来判断的

D.用超声波清洗眼镜说明声波可以传递信息

第Ⅱ卷(非选择题 85分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、如图所示,某同学在跳绳时听到“呜…呜…”声,这是绳子引起周围空气______而产生的,绳子转动越快,声音的______(选填“音调”“响度”或“音色”)越高。

2、某中学八年级课外活动小组的同学为了体验“声音在不同介质中传播速度不同”的物理现象,他们请一位同学在输送水的直铁管道(充满水)上敲击一下,使铁管发出清脆的声音,其余同学沿铁管分别在不同位置耳朵贴近铁管听声。实验结束以后,A同学只听到一次响声;B同学听到2次响声;C同学听到3次响声。已知声音在空气中的传播速度是v气=340m/s,在水中的传播速度是v水=1700m/s,在铁中的传播速度是v铁=5100m/s。若A、B、C三位同学的位置到敲击点的距离分别为,则它们的大小分别满足的条件是_____;_____;_____。(请按照的顺序填空)

3、2021年春节联欢晚会上,王琪演唱了脍炙人口的歌曲《可可托海的牧羊人》,他演唱时,声带______发出了声音。高考、中考期间,为了不影响考生答卷,考场附近禁止汽车鸣笛,这是在______减弱噪声。

4、如图所示,我市夷陵广场安装有噪声自动监测显示屏,显示屏上的分贝数值指的是声音的______(选填“音调”“响度”或“音色”),广场周边禁止汽车鸣笛是在______处减弱噪声。

5、在花样游泳比赛中,运动员在水中也能听到音乐,这是因为_______能传播声音;智能手机有一个功能叫“智慧语音”,它可以通过识别声音实现对手机解锁,该系统主要是根据声音的______(选填“音调”“音色”或“响度”)这一特征来工作的。

三、计算题(5小题,每小题9分,共计45分)

1、一汽车行驶至某处时向前方的山崖鸣笛,问:

(1)若汽车停在此处鸣笛,经过3s听到回声,求汽车与前方山崖的距离为多少?

(2)若汽车以20m/s的速度靠近山崖行驶,鸣笛后3s听到回声,求听到回声时汽车距离山崖多远?

(3)若汽车以20m/s的速度向远离山崖的方向行驶而去,经过4s听到回声,求听到回声时汽车距离山崖多远?

2、我国“蛟龙号”载人潜水器下潜深度已突破7000m,世界领先。“蛟龙号”深潜器在某次实验中,以2m/s的速度匀速下潜,“蛟龙号”同时向海底发出声呐信号,下潜速度保持不变,经过12s接收到从海底反射归来的信号。(声音在海水中的传播速度v=1500m/s)求:

(1)12s内,“蛟龙号”下潜的深度s1是多少?

(2)12s内,声音在海水中传播的路程s2是多少?

(3)“蛟龙号”向海底发出声呐信号时,离海底的深度s是多少?

(4)“蛟龙号”接收到从海底反射归来的信号时,离海底的深度s0是多少?

3、一辆汽车在平直公路上匀速行驶,一人站在汽车前方某处。汽车第一次鸣笛,声音经4s被他听到;过后汽车再次鸣笛,经3s被他听到;两次鸣笛的时间间隔17s,若声速为340m/s,求:

(1)汽车第一次鸣笛距离人多远?

(2)汽车第二次鸣笛距离人多远?

(3)汽车的速度是多少?

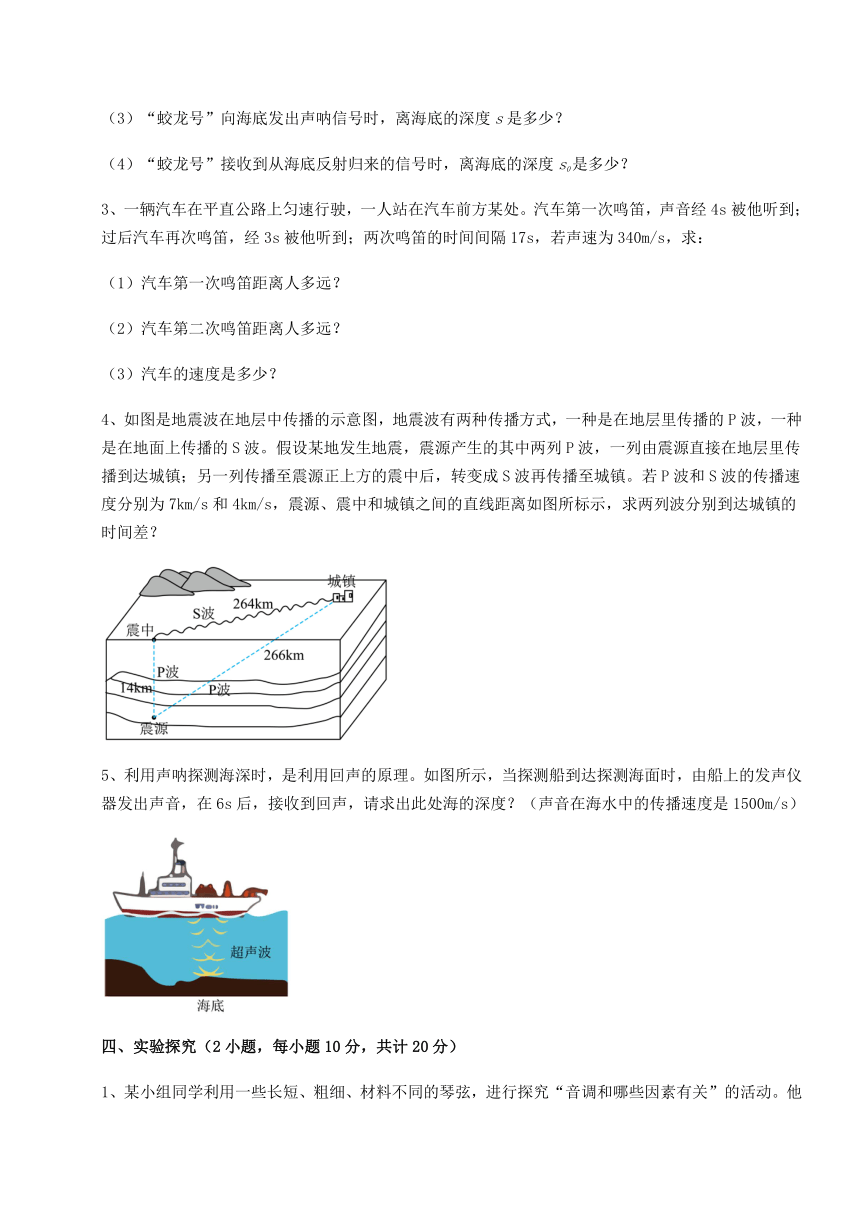

4、如图是地震波在地层中传播的示意图,地震波有两种传播方式,一种是在地层里传播的P波,一种是在地面上传播的S波。假设某地发生地震,震源产生的其中两列P波,一列由震源直接在地层里传播到达城镇;另一列传播至震源正上方的震中后,转变成S波再传播至城镇。若P波和S波的传播速度分别为7km/s和4km/s,震源、震中和城镇之间的直线距离如图所标示,求两列波分别到达城镇的时间差?

5、利用声呐探测海深时,是利用回声的原理。如图所示,当探测船到达探测海面时,由船上的发声仪器发出声音,在6s后,接收到回声,请求出此处海的深度?(声音在海水中的传播速度是1500m/s)

四、实验探究(2小题,每小题10分,共计20分)

1、某小组同学利用一些长短、粗细、材料不同的琴弦,进行探究“音调和哪些因素有关”的活动。他们选用的琴弦长度、粗细、材料在图(a)中已标出(其中琴弦a、c、d的粗细相同,琴弦b最粗;琴弦a、b、c的长度相同,琴弦d最短),并且每根琴弦固定在“音箱”上的松紧程度一致。

(1)若他们想研究“音调的高低与琴弦长度的关系”应选择琴弦 _____(选填“a”、“b”、“c”或“d”);

(2)为研究“琴弦音调高低与琴弦粗细的关系”,某同学选择琴弦b和c进行研究,此选择 _____(选填“可行”或“不可行”),原因是 _____;

(3)如图(b)所示,是声音输入到示波器上时显示振幅与时间关系的波形,其中声音音调相同的图是 _____,响度相同的图是 _____。

2、如图所示,小明在探究影响声音响度的因素时,将系在细线上的乒乓球靠近音叉。

(1)乒乓球在实验中所起的作用是将不易观察到的音叉的振动转换为乒乓球的振动,这里所用的物理方法是______(选填“等效法”或“转换法”);

(2)在实验过程中小明加大敲击音叉的力度。他听到的声音发生的变化是声音的______变大,看到的现象是乒乓球被弹开的幅度变大;

(3)根据实验现象可归纳出的结论是声源的振幅越大,响度越______。

-参考答案-

一、单选题

1、A

【详解】

A.B超就是利用超声波检查人体,利用的是声音能够传递信息的特点,故A正确;

B.在公路旁设置声音屏障使噪声在传播过程中减弱,故B错误;

C.由图知道,相同时间内,上图物体振动的次数比下图物体振动的多,即上面的频率高于下面的频率,上面的音调比下面的音调高,故C错误;

D.自然灾害伴随着次声波的产生,因此地震、台风、海啸、泥石流发生前,产生次声波,利用次声检测仪进行监测,就可以预报灾害,减少损失,故D错误。

故选A。

2、A

【详解】

用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开,说明声音是由音叉振动产生的,故A符合题意,BCD不符合题意。

故选A。

3、C

【详解】

地面上的行人能听到“喊话”声,是因为“喊话”声的频率在人耳可接收范围,不是超声或次声,且可以在空气中通过空气介质传播到人耳中,故ABD不符合题意、C符合题意。

故选C。

4、A

【详解】

A.声音是振动产生的,故A正确;

B.现场观众听到的歌声可以在空气传播,不可以在真空中传播,故B错误;

C.“放声高歌”中的“高”是指声音的响度高,故C错误;

D.观众能辨别不同的乐器声,是因为它们的音色不同,故D错误。

故选A。

5、C

【详解】

A.声音的传播速度与响度大小无关,所以响度大的声音和响度小的声音在空气中传播速度相等,故A错误;

B.摩托车的消声器是在声源处减弱噪声的,故B错误;

C.不同的人说话声音的音色不同,从电话听筒中,能听出对方是谁,就是根据音色来判断的,故C正确;

D.用超声波清洗眼镜说明声波可以传递能量,故D错误。

故选C。

二、填空题

1、 振动 音调

【详解】

[1]声音是由物体的振动产生的,跳绳时听到“呜…呜…”声,这是绳子引起周围空气振动而产生的。

[2]绳子转动越快,声源的振动频率越高,则声音的音调越高。

2、

【详解】

[1][2][3]声音到达人耳的先后顺序(传声物质)依次是:铁、水、空气;设声音传播的距离为x;要分辨(相邻的)空气和水传来的声音,应有

解得

要分辨(相邻的)水和铁传来的声音,应有

解得;

结论:C同学与敲击点处的距离时,三种物质传播的声音到达听音者的时间间隔均等于或大于0.1s,能听到三次敲击声。

B同学与敲击点处的距离

时,水和空气传播的时间间隔等于或大于0.1s(可以分辨);

空气和铁传播的时间间隔等于或大于0.1s(可以分辨);水和铁传播的声音到达听音者的时间间隔小于0.1s(不能区分);

A同学与敲击点处的距离时,任意两种物质传播的声音到达听音者的时间间隔均小于0.1s,只能听到一次敲击声。

3、 振动 声源处

【详解】

[1]声音是由物体振动产生,王琪演唱时,声带振动发出了声音。

[2]考场附近禁止汽车鸣笛,汽车是发声体,这是在声源处减弱噪声。

4、 响度 声源

【详解】

[1]噪声的强弱是指声音的响度,所以噪声自动监测显示屏显示的是声音的响度,声音的响度大小的单位是分贝。

[2]广场周边禁止汽车鸣笛,是提醒司机该路段不能鸣笛,是在声源处减弱噪声。

5、 液体##水 音色

【详解】

[1]声音能够在固体、气体和液体中传播,运动员在水中也能听到音乐,水是液体,说明液体能传播声音。

[2]每一个人说话的音色是不同的,“智慧语音”可以通过识别声音实现对手机解锁,这主要是根据声音的音色这一特征来工作的。

三、计算题

1、(1)510m;(2)480m;(3)720m

(1)先求出声音从汽车传到山崖的时间,再根据速度公式v=计算此处到山崖的距离;(2)汽车鸣笛后,声音传到山崖返回汽车时,汽车以20m/s的速度已经前行了3s,在这段时间内,声音和汽车行驶的路程之和是鸣笛时汽车与山崖距离的2倍,根据速度公式求解;(3)汽车鸣笛后,声音传到山崖返回汽车时,汽车以20m/s的速度已经前行了4s,在这段时间内,声音行驶的路程减去汽车行驶的路程,是鸣笛时汽车与山崖距离的2倍,根据速度公式求解.

【详解】

(1)若汽车是静止的,声音传播到山崖的时间为听到回声的时间的一半,即,由v= 可得,汽车到高山的距离:s=vt=340m/s×1.5s=510m;

(2)若汽车以20m/s的速度正对着高山驶去,在t=3s的时间内,汽车行驶的距离:=t=20m/s×3s=60m,声音传播的距离: =t=340m/s×3s=1020m,设鸣笛时汽车到山崖的距离为s,所以s= = 540m;

听到回声时汽车距离山崖s'=s-s1=540m-60m=480m

(3)若汽车以20m/s的速度向远离山崖驶去,在t=4s的时间内,汽车行驶的距离:=t

=20m/s=80m,声音传播的距离:=t=340m/s =1360m,听到回声时汽车到山崖的距离为:所以= ==720m.

2、(1)24m;(2)18000m;(3)9012m;(4)8988m

【详解】

解:(1)12s内,“蛟龙号”下潜的深度s1是

(2)12s内,声音在海水中传播的路程s2是

(3)“蛟龙号”向海底发出声呐信号时,离海底的深度s是

(4)“蛟龙号”接收到从海底反射归来的信号时,离海底的深度

答:(1)12s内,“蛟龙号”下潜的深度s1是24m;

(2)12s内,声音在海水中传播的路程s2是18000m;

(3)“蛟龙号”向海底发出声呐信号时,离海底的深度s是9012m;

(4)“蛟龙号”接收到从海底反射归来的信号时,离海底的深度s0是8988m。

3、(1)1360m;(2)1020m;(3)20m/s

【详解】

解:(1)汽车第一次鸣笛时与人的距离为

(2)汽车第二次鸣笛时与人的距离为

(3)两次鸣笛的间隔时间内汽车通过的路程为

汽车的速度为

答:(1)汽车第一次鸣笛距离人为1360m;

(2)汽车第二次鸣笛距离人为1020m;

(3)汽车的速度为20m/s。

4、30s

【详解】

解:一列波直接从震源以P波的方式传播到城镇,传播距离为s1=266km,速度为vP=7km/s,传播时间为

另一列波先从震源以P波的方式传播到震中,传播距离为s2=14km,传播时间为

这列波从震中以S波的方式传播到城镇,传播距离为s3=264km,速度为vS=4km/s,传播时间为

则这列波以两种方式从震源传到城镇的总时间为

两列波分别到达城镇的时间差为

答:两列波分别到达城镇的时间差为30s。

5、4500m

【详解】

解:由可知

s=vt=1500m/s×6s=9000m

海洋深度

答:此处海的深度是4500m。

四、实验探究

1、 a、d 不可行 没有控制材料相同 甲、乙 乙、丁

【详解】

(1)[1]研究音调高低和琴弦长度的关系,保持琴弦的材料和粗细相同,由图和题意可知,应选择琴弦a和d。

(2)[2][3]b和c的长度相同,材料不同,粗细不同,没有控制材料相同,不能探究音调高低跟琴弦粗细的关系。

(3)[4][5]对比甲乙可知,波峰和波谷的个数都相同,说明振动快慢(频率)相同,故甲乙声音的音调相同;对比乙丁可知,波振动的幅度相同,即振幅相同,故乙丁声音的响度相同。

2、 转换法 响度 大

【详解】

(1)[1] 实验中,乒乓球靠近发声的音叉时,乒乓球会被弹开,利用乓乓球的振动将不易观察到的音叉的振动显示出来,这种实验方法叫转换法。

(2)[2]在实验过程中小明加大敲击音叉的力度,音叉振动的幅度变大,音叉发出声音的响度变大,看到的现象是乒乓球被弹开的幅度变大。

(3)[3]由实验可以看出,当乒乓球被弹开的幅度变大时,说明音叉振动幅度变大,此时听到的音叉的响度变大,表明声源的振幅越大,响度越大。

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 15分)

一、单选题(5小题,每小题3分,共计15分)

1、关于声现象,下列说法正确的是( )

A.超声波的应用非常广泛,如图所示,B超就是利用超声波检查身体

B.城市快速路方便快捷,如图是在靠近居民区的路段设置的声音屏障,目的是使声在声源处减弱

C.从上、下两个音叉振动的波形图中,可看出下面的音叉音调高

D.地震、台风、海啸、泥石流发生前,会发出超声波.利用超声检测仪进行监测,可以预报灾害,减少损失

2、如图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是用来探究( )

A.发声的物体是否在振动 B.声音传播是否需要时间

C.声音能否在真空中传播 D.音调是否与频率有关

3、警察利用如图所示的无人机对行人“喊话”,以维持交通秩序。地面上的行人能听到“喊话”声,是因为“喊话”声( )

A.是次声波 B.是超声波

C.可以在空气中传播 D.传播不需要介质

4、学校艺术节的合唱比赛中,同学们在乐队的伴奏下放声高歌,下列说法正确的是( )

A.同学们的歌声是由振动产生的

B.现场观众听到的歌声可以在真空传播

C.“放声高歌”中的“高”是指声音的音调高

D.观众能辨别不同的乐器声,是因为它们的响度不同

5、关于声现象,下列说法中正确的是( )

A.响度越大的声音在空气中的传播速度越大

B.摩托车的消声器是在声音的传播过程中减弱噪声的

C.从电话听筒中,能听出对方是谁,这是根据音色来判断的

D.用超声波清洗眼镜说明声波可以传递信息

第Ⅱ卷(非选择题 85分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、如图所示,某同学在跳绳时听到“呜…呜…”声,这是绳子引起周围空气______而产生的,绳子转动越快,声音的______(选填“音调”“响度”或“音色”)越高。

2、某中学八年级课外活动小组的同学为了体验“声音在不同介质中传播速度不同”的物理现象,他们请一位同学在输送水的直铁管道(充满水)上敲击一下,使铁管发出清脆的声音,其余同学沿铁管分别在不同位置耳朵贴近铁管听声。实验结束以后,A同学只听到一次响声;B同学听到2次响声;C同学听到3次响声。已知声音在空气中的传播速度是v气=340m/s,在水中的传播速度是v水=1700m/s,在铁中的传播速度是v铁=5100m/s。若A、B、C三位同学的位置到敲击点的距离分别为,则它们的大小分别满足的条件是_____;_____;_____。(请按照的顺序填空)

3、2021年春节联欢晚会上,王琪演唱了脍炙人口的歌曲《可可托海的牧羊人》,他演唱时,声带______发出了声音。高考、中考期间,为了不影响考生答卷,考场附近禁止汽车鸣笛,这是在______减弱噪声。

4、如图所示,我市夷陵广场安装有噪声自动监测显示屏,显示屏上的分贝数值指的是声音的______(选填“音调”“响度”或“音色”),广场周边禁止汽车鸣笛是在______处减弱噪声。

5、在花样游泳比赛中,运动员在水中也能听到音乐,这是因为_______能传播声音;智能手机有一个功能叫“智慧语音”,它可以通过识别声音实现对手机解锁,该系统主要是根据声音的______(选填“音调”“音色”或“响度”)这一特征来工作的。

三、计算题(5小题,每小题9分,共计45分)

1、一汽车行驶至某处时向前方的山崖鸣笛,问:

(1)若汽车停在此处鸣笛,经过3s听到回声,求汽车与前方山崖的距离为多少?

(2)若汽车以20m/s的速度靠近山崖行驶,鸣笛后3s听到回声,求听到回声时汽车距离山崖多远?

(3)若汽车以20m/s的速度向远离山崖的方向行驶而去,经过4s听到回声,求听到回声时汽车距离山崖多远?

2、我国“蛟龙号”载人潜水器下潜深度已突破7000m,世界领先。“蛟龙号”深潜器在某次实验中,以2m/s的速度匀速下潜,“蛟龙号”同时向海底发出声呐信号,下潜速度保持不变,经过12s接收到从海底反射归来的信号。(声音在海水中的传播速度v=1500m/s)求:

(1)12s内,“蛟龙号”下潜的深度s1是多少?

(2)12s内,声音在海水中传播的路程s2是多少?

(3)“蛟龙号”向海底发出声呐信号时,离海底的深度s是多少?

(4)“蛟龙号”接收到从海底反射归来的信号时,离海底的深度s0是多少?

3、一辆汽车在平直公路上匀速行驶,一人站在汽车前方某处。汽车第一次鸣笛,声音经4s被他听到;过后汽车再次鸣笛,经3s被他听到;两次鸣笛的时间间隔17s,若声速为340m/s,求:

(1)汽车第一次鸣笛距离人多远?

(2)汽车第二次鸣笛距离人多远?

(3)汽车的速度是多少?

4、如图是地震波在地层中传播的示意图,地震波有两种传播方式,一种是在地层里传播的P波,一种是在地面上传播的S波。假设某地发生地震,震源产生的其中两列P波,一列由震源直接在地层里传播到达城镇;另一列传播至震源正上方的震中后,转变成S波再传播至城镇。若P波和S波的传播速度分别为7km/s和4km/s,震源、震中和城镇之间的直线距离如图所标示,求两列波分别到达城镇的时间差?

5、利用声呐探测海深时,是利用回声的原理。如图所示,当探测船到达探测海面时,由船上的发声仪器发出声音,在6s后,接收到回声,请求出此处海的深度?(声音在海水中的传播速度是1500m/s)

四、实验探究(2小题,每小题10分,共计20分)

1、某小组同学利用一些长短、粗细、材料不同的琴弦,进行探究“音调和哪些因素有关”的活动。他们选用的琴弦长度、粗细、材料在图(a)中已标出(其中琴弦a、c、d的粗细相同,琴弦b最粗;琴弦a、b、c的长度相同,琴弦d最短),并且每根琴弦固定在“音箱”上的松紧程度一致。

(1)若他们想研究“音调的高低与琴弦长度的关系”应选择琴弦 _____(选填“a”、“b”、“c”或“d”);

(2)为研究“琴弦音调高低与琴弦粗细的关系”,某同学选择琴弦b和c进行研究,此选择 _____(选填“可行”或“不可行”),原因是 _____;

(3)如图(b)所示,是声音输入到示波器上时显示振幅与时间关系的波形,其中声音音调相同的图是 _____,响度相同的图是 _____。

2、如图所示,小明在探究影响声音响度的因素时,将系在细线上的乒乓球靠近音叉。

(1)乒乓球在实验中所起的作用是将不易观察到的音叉的振动转换为乒乓球的振动,这里所用的物理方法是______(选填“等效法”或“转换法”);

(2)在实验过程中小明加大敲击音叉的力度。他听到的声音发生的变化是声音的______变大,看到的现象是乒乓球被弹开的幅度变大;

(3)根据实验现象可归纳出的结论是声源的振幅越大,响度越______。

-参考答案-

一、单选题

1、A

【详解】

A.B超就是利用超声波检查人体,利用的是声音能够传递信息的特点,故A正确;

B.在公路旁设置声音屏障使噪声在传播过程中减弱,故B错误;

C.由图知道,相同时间内,上图物体振动的次数比下图物体振动的多,即上面的频率高于下面的频率,上面的音调比下面的音调高,故C错误;

D.自然灾害伴随着次声波的产生,因此地震、台风、海啸、泥石流发生前,产生次声波,利用次声检测仪进行监测,就可以预报灾害,减少损失,故D错误。

故选A。

2、A

【详解】

用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开,说明声音是由音叉振动产生的,故A符合题意,BCD不符合题意。

故选A。

3、C

【详解】

地面上的行人能听到“喊话”声,是因为“喊话”声的频率在人耳可接收范围,不是超声或次声,且可以在空气中通过空气介质传播到人耳中,故ABD不符合题意、C符合题意。

故选C。

4、A

【详解】

A.声音是振动产生的,故A正确;

B.现场观众听到的歌声可以在空气传播,不可以在真空中传播,故B错误;

C.“放声高歌”中的“高”是指声音的响度高,故C错误;

D.观众能辨别不同的乐器声,是因为它们的音色不同,故D错误。

故选A。

5、C

【详解】

A.声音的传播速度与响度大小无关,所以响度大的声音和响度小的声音在空气中传播速度相等,故A错误;

B.摩托车的消声器是在声源处减弱噪声的,故B错误;

C.不同的人说话声音的音色不同,从电话听筒中,能听出对方是谁,就是根据音色来判断的,故C正确;

D.用超声波清洗眼镜说明声波可以传递能量,故D错误。

故选C。

二、填空题

1、 振动 音调

【详解】

[1]声音是由物体的振动产生的,跳绳时听到“呜…呜…”声,这是绳子引起周围空气振动而产生的。

[2]绳子转动越快,声源的振动频率越高,则声音的音调越高。

2、

【详解】

[1][2][3]声音到达人耳的先后顺序(传声物质)依次是:铁、水、空气;设声音传播的距离为x;要分辨(相邻的)空气和水传来的声音,应有

解得

要分辨(相邻的)水和铁传来的声音,应有

解得;

结论:C同学与敲击点处的距离时,三种物质传播的声音到达听音者的时间间隔均等于或大于0.1s,能听到三次敲击声。

B同学与敲击点处的距离

时,水和空气传播的时间间隔等于或大于0.1s(可以分辨);

空气和铁传播的时间间隔等于或大于0.1s(可以分辨);水和铁传播的声音到达听音者的时间间隔小于0.1s(不能区分);

A同学与敲击点处的距离时,任意两种物质传播的声音到达听音者的时间间隔均小于0.1s,只能听到一次敲击声。

3、 振动 声源处

【详解】

[1]声音是由物体振动产生,王琪演唱时,声带振动发出了声音。

[2]考场附近禁止汽车鸣笛,汽车是发声体,这是在声源处减弱噪声。

4、 响度 声源

【详解】

[1]噪声的强弱是指声音的响度,所以噪声自动监测显示屏显示的是声音的响度,声音的响度大小的单位是分贝。

[2]广场周边禁止汽车鸣笛,是提醒司机该路段不能鸣笛,是在声源处减弱噪声。

5、 液体##水 音色

【详解】

[1]声音能够在固体、气体和液体中传播,运动员在水中也能听到音乐,水是液体,说明液体能传播声音。

[2]每一个人说话的音色是不同的,“智慧语音”可以通过识别声音实现对手机解锁,这主要是根据声音的音色这一特征来工作的。

三、计算题

1、(1)510m;(2)480m;(3)720m

(1)先求出声音从汽车传到山崖的时间,再根据速度公式v=计算此处到山崖的距离;(2)汽车鸣笛后,声音传到山崖返回汽车时,汽车以20m/s的速度已经前行了3s,在这段时间内,声音和汽车行驶的路程之和是鸣笛时汽车与山崖距离的2倍,根据速度公式求解;(3)汽车鸣笛后,声音传到山崖返回汽车时,汽车以20m/s的速度已经前行了4s,在这段时间内,声音行驶的路程减去汽车行驶的路程,是鸣笛时汽车与山崖距离的2倍,根据速度公式求解.

【详解】

(1)若汽车是静止的,声音传播到山崖的时间为听到回声的时间的一半,即,由v= 可得,汽车到高山的距离:s=vt=340m/s×1.5s=510m;

(2)若汽车以20m/s的速度正对着高山驶去,在t=3s的时间内,汽车行驶的距离:=t=20m/s×3s=60m,声音传播的距离: =t=340m/s×3s=1020m,设鸣笛时汽车到山崖的距离为s,所以s= = 540m;

听到回声时汽车距离山崖s'=s-s1=540m-60m=480m

(3)若汽车以20m/s的速度向远离山崖驶去,在t=4s的时间内,汽车行驶的距离:=t

=20m/s=80m,声音传播的距离:=t=340m/s =1360m,听到回声时汽车到山崖的距离为:所以= ==720m.

2、(1)24m;(2)18000m;(3)9012m;(4)8988m

【详解】

解:(1)12s内,“蛟龙号”下潜的深度s1是

(2)12s内,声音在海水中传播的路程s2是

(3)“蛟龙号”向海底发出声呐信号时,离海底的深度s是

(4)“蛟龙号”接收到从海底反射归来的信号时,离海底的深度

答:(1)12s内,“蛟龙号”下潜的深度s1是24m;

(2)12s内,声音在海水中传播的路程s2是18000m;

(3)“蛟龙号”向海底发出声呐信号时,离海底的深度s是9012m;

(4)“蛟龙号”接收到从海底反射归来的信号时,离海底的深度s0是8988m。

3、(1)1360m;(2)1020m;(3)20m/s

【详解】

解:(1)汽车第一次鸣笛时与人的距离为

(2)汽车第二次鸣笛时与人的距离为

(3)两次鸣笛的间隔时间内汽车通过的路程为

汽车的速度为

答:(1)汽车第一次鸣笛距离人为1360m;

(2)汽车第二次鸣笛距离人为1020m;

(3)汽车的速度为20m/s。

4、30s

【详解】

解:一列波直接从震源以P波的方式传播到城镇,传播距离为s1=266km,速度为vP=7km/s,传播时间为

另一列波先从震源以P波的方式传播到震中,传播距离为s2=14km,传播时间为

这列波从震中以S波的方式传播到城镇,传播距离为s3=264km,速度为vS=4km/s,传播时间为

则这列波以两种方式从震源传到城镇的总时间为

两列波分别到达城镇的时间差为

答:两列波分别到达城镇的时间差为30s。

5、4500m

【详解】

解:由可知

s=vt=1500m/s×6s=9000m

海洋深度

答:此处海的深度是4500m。

四、实验探究

1、 a、d 不可行 没有控制材料相同 甲、乙 乙、丁

【详解】

(1)[1]研究音调高低和琴弦长度的关系,保持琴弦的材料和粗细相同,由图和题意可知,应选择琴弦a和d。

(2)[2][3]b和c的长度相同,材料不同,粗细不同,没有控制材料相同,不能探究音调高低跟琴弦粗细的关系。

(3)[4][5]对比甲乙可知,波峰和波谷的个数都相同,说明振动快慢(频率)相同,故甲乙声音的音调相同;对比乙丁可知,波振动的幅度相同,即振幅相同,故乙丁声音的响度相同。

2、 转换法 响度 大

【详解】

(1)[1] 实验中,乒乓球靠近发声的音叉时,乒乓球会被弹开,利用乓乓球的振动将不易观察到的音叉的振动显示出来,这种实验方法叫转换法。

(2)[2]在实验过程中小明加大敲击音叉的力度,音叉振动的幅度变大,音叉发出声音的响度变大,看到的现象是乒乓球被弹开的幅度变大。

(3)[3]由实验可以看出,当乒乓球被弹开的幅度变大时,说明音叉振动幅度变大,此时听到的音叉的响度变大,表明声源的振幅越大,响度越大。

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料