17 短文两篇《爱莲说》课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 17 短文两篇《爱莲说》课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-12 09:47:10 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

爱 莲 说

学习目标

1.积累文言词语,疏通文意,朗读并背诵全文。

2.品析文中的名句,把握主旨,理解作者用托物言志的方法表达的高洁志趣。

3.学习作者安贫乐道的生活态度,培养自己高洁傲岸的道德情操。

了解作者:周敦颐

周敦颐(1017-1073年),字茂叔,晚号濂溪先生,少时喜爱读书,志趣高远,博学力行,后研究《易经》,在亲友之助下,谋了些小官,不久辞官而去,在庐山西北麓筑堂定居,创办了濂溪书院,开始设堂讲学。周敦颐是中国理学的开山祖,他的理学思想在中国哲学史上起到了承前启后的作用。但是他生前官位不高,学术地位也不显赫,在他死后,弟子程颢、程颐成名,他的才识才被认可,经过后来朱熹的推崇,学术地位最终确定,被人称为程朱理学的开山祖。

了解背景

公元1072年,周敦颐来到江西,创办了濂溪书院,从此开始设堂讲学,收徒育人。他将书院门前的溪水命名“濂溪”,并自号“濂溪先生”。因他一生酷爱莲花,便在书院内建造了一座爱莲堂,堂前凿一池,名“莲池”,以莲之高洁,寄托自己毕生的心志。先生讲学研读之余,常漫步赏莲于堂前,凭栏放目,触景生情,爱莲花之洁白,感宦海之浑浊,于是写下了著名的《爱莲说》。

淳熙六年(公元1179年),朱熹调任南康知军,满怀对周敦颐的仰慕之情,重修爱莲池,建立爱莲堂,并从周的曾孙周直卿那儿得到周敦颐《爱莲说》的墨迹,请人刻之于石立在池边。

了解文体:说

说,是古代的一种议论性文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点、看法,写法灵活,跟现代的杂文大体相近。

通常采用以小见大的写法,借讲寓言故事、状写事物来说明某个道理,也就是我们所说的“托物寓意”。

“爱莲说”的意思是“论说喜欢莲花的道理”。

1.学习诵读,感知文意。

学会诵读

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予(yú)独爱莲之出淤(yū)泥而不染,濯(zhuó)清涟(lián)而不妖,中通外直,不蔓(màn)不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵(xiè)玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜(xiǎn)有闻。莲之爱,同予者何人 牡丹之爱,宜乎众矣。

读准字音;读出节奏;感知文意

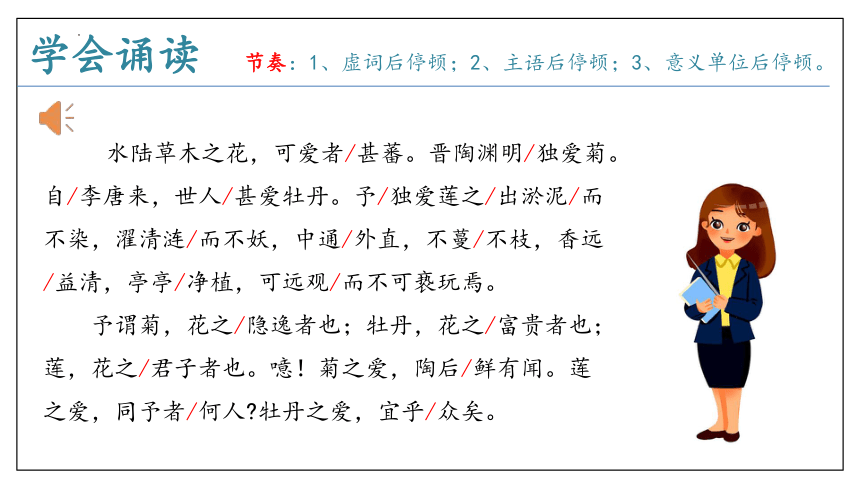

学会诵读 节奏:1、虚词后停顿;2、主语后停顿;3、意义单位后停顿。

水陆草木之花,可爱者/甚蕃。晋陶渊明/独爱菊。自/李唐来,世人/甚爱牡丹。予/独爱莲之/出淤泥/而不染,濯清涟/而不妖,中通/外直,不蔓/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可亵玩焉。

予谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫!菊之爱,陶后/鲜有闻。莲之爱,同予者/何人 牡丹之爱,宜乎/众矣。

同学们结合注释和工具书自读理解文意,把自己在本课预学中碰到的难以理解的字词圈出来,同桌交流,仍然不能解决的写在黑板上。

交流积累

可:值得。

蕃:通“繁”,多。

独:只,唯独。

自,(自)从。

予(yú):我。

之:助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无实际意义。

染:沾染(污秽)。

濯:洗涤。

清涟:水清而有微波,这里指清水。

妖:妖艳。美丽而不端庄。

中通外直:中间贯通,外部笔直。

蔓:生枝蔓。枝:长枝节。

记一记

重点积累下面文言词语。

香远益清:香气远播,更加清芬。

远:形容词作动词, 传到远处。

益:更,更加。

亭亭净植:笔直地洁净地立在那里。亭亭,耸立的样子。植,“植”通“直”,立。

亵:亲近而不庄重。玩:玩弄。

谓:认为。

隐逸者:指隐居的人。

君子:指品德高尚的人。

菊之爱:对于菊花的喜爱。之,的。

鲜(xiǎn):少。闻:听说。

宜乎众矣:应该是很多了。

记一记

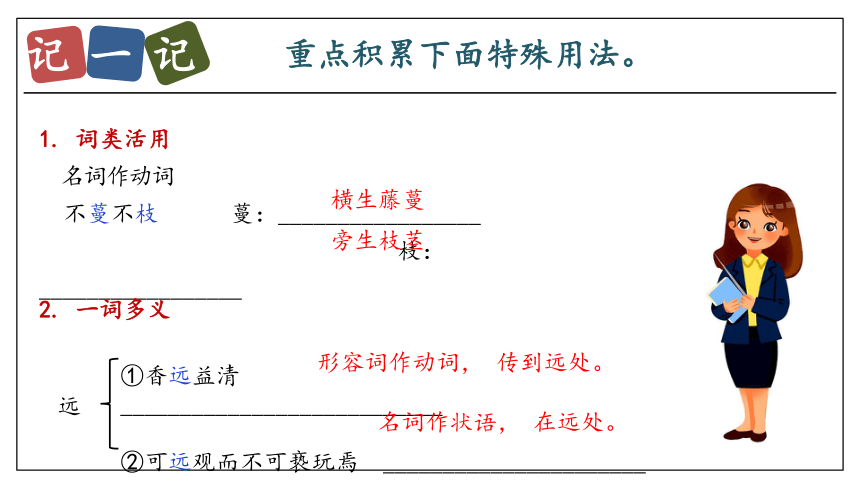

重点积累下面特殊用法。

1. 词类活用

名词作动词

不蔓不枝 蔓:_________________

枝:_________________

横生藤蔓

旁生枝茎

远

①香远益清 ___________________________

②可远观而不可亵玩焉 ______________________

形容词作动词, 传到远处。

2. 一词多义

名词作状语, 在远处。

记一记

重点积累下面特殊用法。

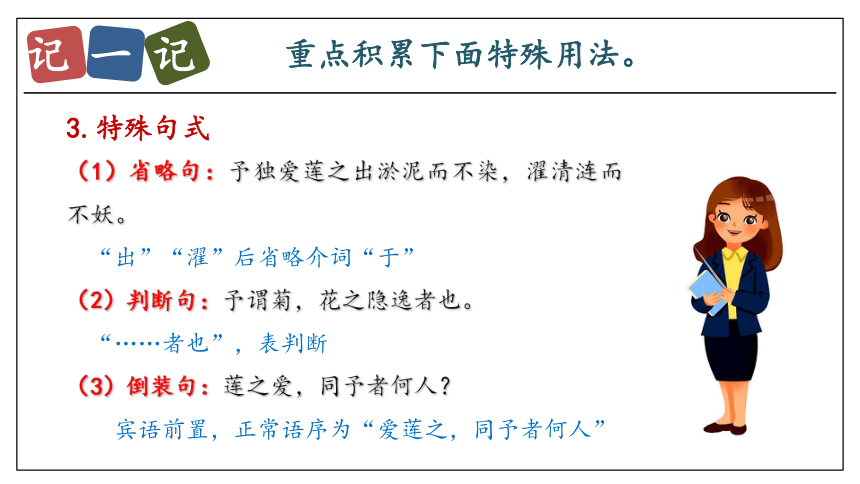

3.特殊句式

(1)省略句:予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

“出”“濯”后省略介词“于”

(2)判断句:予谓菊,花之隐逸者也。

“……者也”,表判断

(3)倒装句:莲之爱,同予者何人?

宾语前置,正常语序为“爱莲之,同予者何人”

水生陆生草本木本的各种花,值得喜爱的非常多。晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来世间的人们非常喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不生枝蔓,不长枝节,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能玩弄它。

我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?对于牡丹的喜爱,当然有很多人了。

说一说

同桌口译接龙,把自己口译困难的句子用曲线划出来,交流解决。

2. 理解内容,感知君子。

理清思路,体会感情。

快速默读全文,思考:

1.作者喜爱莲花的原因是什么

2.文中是从哪些方面描写莲花的?写出莲花的哪些特点?

2.莲和菊花、牡丹有什么不同?文中这三种花各有什么象征意义?

理解内容

1、找出文中表明作者喜欢莲花的句子,说说是从哪些方面描写莲花的?

中通外直,不蔓不枝

生长环境

体态

风度气质

出淤泥而不染,

濯清涟而不妖

亭亭净植,可远观而不可亵玩焉

香气

香远益清

理解内容

2、写出莲花的哪些特点?表现了莲花的哪些品质

予独爱莲 莲的特点 莲的品质

出淤泥而不染

濯清涟而不妖

中通外直

不蔓不枝

香远益清

亭亭净植

可远观而不可亵玩焉

不会被污浊的环境浸染

不因环境的美好而放纵

花柄通达笔直

不旁逸斜出

给周围以有益的影响

洁净且笔直挺立

凛然不可侵犯

洁身自爱,不同流合污

不媚俗,坚守道德

刚直,胸怀坦荡

独立,行为正直

美德广布,德声远播

洁净挺拔,卓尔不群

独立高贵,令人景仰

感知君子形象

3、莲和菊花、牡丹有什么不同?这三种花相比,各有什么象征意义?

菊是隐逸者,菊花不在春天与百花争艳,而在群葩凋落的秋季独吐幽芳,就像那些不肯与世俗同流合污而离群索居、隐遁山林的逸民高士。

菊花,花之隐逸者。牡丹,花之富贵者。莲花,花之君子者。

牡丹是富贵者,贪图享乐。它雍容华贵,绚丽多姿,就像达官显贵和攀附富贵的庸碌之辈。

莲是君子,高洁典雅。它不染尘俗,就像胸怀磊落、行为正直、德声远播的君子。

4、作者心目中的君子应该具备哪些美好品质?

不与世俗同流合污又不孤高自许,像莲一样“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。

志洁行廉,通达事理,行为方正,像莲一样“中通外直,不蔓不枝”。

不慕名利、洁身自好,要在污浊的世间保持高洁的品格和坚贞的节操。

要有自制力。做到“出淤泥而不染”,保持自己的高尚情操。

感知君子形象

资料链接

儒家思想中的“君子”人格

修身:完善自己,行为有规范。

齐家:管理好一个家族,成为宗族的楷模、族人效仿学习的样板。

治国:治理好一个小小的诸侯国(而不是我们现代意义的国家)。古代的诸侯国是要对周王室负责的,也就是我们平时所说的“邦”。

平天下:安抚天下黎民百姓,使他们能够丰衣足食、安居乐业,而不是用武力平定天下。

3. 学习写法,体悟情感。

学习文章写法,品析文章语言。

品读课文,思考下面问题:

1、结合知识积累,说说课文主要采用了什么写法?

2、作者主要描写和赞美莲花,为什么又写了菊花和牡丹呢?

3、作者写三种花寄托了自己怎样的情感?

思考探究

1.作者借莲的形象来言君子之志,这是一种什么表现手法?

托物言志

莲的形象:出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

君子之志:不与世俗同流合污又不孤高自许,志洁行廉,通达事理,行为方正,不慕名利、洁身自好。

思考探究

2.作者主要描写和赞美莲花,为什么又写了菊花和牡丹呢?

衬托

菊花不畏严寒,傲霜斗雪;同时又是花中的隐士,具有不愿与世俗同流合污的超凡品格。它是从正面衬托莲的形象。

牡丹雍容华贵,历来是富贵的象征,人们对它的喜爱充分反映了贪慕富贵、追名逐利的世风。它是从反面衬托莲的形象。

资料链接

“晋陶渊明独爱菊”

陶渊明是东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职,最末一次出仕为彭泽县令,八十多天便弃职而去,从此归隐田园。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”。

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。(陶渊明《饮酒·其五》)

资料链接

“自李唐来,世人甚爱牡丹”

帝城春欲暮,喧喧车马度。共道牡丹时,相随买花去。贵贱无常价,酬直看花数。灼灼百朵红,戋戋五束素。上张幄幕庇,旁织巴篱护。水洒复泥封,移来色如故。家家习为俗,人人迷不悟。有一田舍翁,偶来买花处。低头独长叹,此叹无人喻。一丛深色花,十户中人赋!(白居易《买花》)

洛阳之俗,大抵好花。春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。花开时,士庶竞为游遨,往往于古寺废宅有池台处为市井,张幄帘,笙歌之声相闻。最盛于月陂堤、张家园、棠棣坊、长寿寺、东街与与郭令宅,至花落乃罢。(欧阳修《洛阳牡丹记》)

思考探究

3.结合文中语句,体会作者对三种花的不同感情和表达的人生态度。

菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

陶后鲜有闻:惋惜像陶渊明那样的人很少了。

同予者何人?慨叹当时志同道合、品行高洁的人少。

宜乎众矣:讽刺当时追名逐利、趋炎附势的世风。

思考探究

3.结合文中语句,体会作者对三种花的不同感情和表达的人生态度。

菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

对莲的赞美、对菊花的惋惜、对牡丹的嘲讽

以“莲”自喻,通过对莲可贵的品格的赞美,表明作者的人生态度:

既不像陶渊明那样消极避世,又不像世人那样追逐功名富贵,而是在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。

课堂小结

主旨上:本文描写莲花的可爱,意在托物言志、借花喻人。作者通过对菊、牡丹、莲三种花的德性品格的描写,以牡丹作反衬,用菊花作正衬,树立了莲花的美好形象,歌颂了坚贞的气节,表达了作者淡泊名利、洁身自好的人生态度,委婉地批判了社会上追求功名利禄、趋炎附势的恶浊世风。

写法上: 1、托物言志; 2、正反衬托。

1.查找资料,了解中国古代文化中不同植物的文化内涵,丰富知识积累。

2.作者在本文中为表达自己的思想感情,托物言志,用“莲”来自比。联系你自己的志趣和追求,描写你所喜爱的一种植物,并要写出喜爱的原因。

课后作业

爱 莲 说

学习目标

1.积累文言词语,疏通文意,朗读并背诵全文。

2.品析文中的名句,把握主旨,理解作者用托物言志的方法表达的高洁志趣。

3.学习作者安贫乐道的生活态度,培养自己高洁傲岸的道德情操。

了解作者:周敦颐

周敦颐(1017-1073年),字茂叔,晚号濂溪先生,少时喜爱读书,志趣高远,博学力行,后研究《易经》,在亲友之助下,谋了些小官,不久辞官而去,在庐山西北麓筑堂定居,创办了濂溪书院,开始设堂讲学。周敦颐是中国理学的开山祖,他的理学思想在中国哲学史上起到了承前启后的作用。但是他生前官位不高,学术地位也不显赫,在他死后,弟子程颢、程颐成名,他的才识才被认可,经过后来朱熹的推崇,学术地位最终确定,被人称为程朱理学的开山祖。

了解背景

公元1072年,周敦颐来到江西,创办了濂溪书院,从此开始设堂讲学,收徒育人。他将书院门前的溪水命名“濂溪”,并自号“濂溪先生”。因他一生酷爱莲花,便在书院内建造了一座爱莲堂,堂前凿一池,名“莲池”,以莲之高洁,寄托自己毕生的心志。先生讲学研读之余,常漫步赏莲于堂前,凭栏放目,触景生情,爱莲花之洁白,感宦海之浑浊,于是写下了著名的《爱莲说》。

淳熙六年(公元1179年),朱熹调任南康知军,满怀对周敦颐的仰慕之情,重修爱莲池,建立爱莲堂,并从周的曾孙周直卿那儿得到周敦颐《爱莲说》的墨迹,请人刻之于石立在池边。

了解文体:说

说,是古代的一种议论性文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点、看法,写法灵活,跟现代的杂文大体相近。

通常采用以小见大的写法,借讲寓言故事、状写事物来说明某个道理,也就是我们所说的“托物寓意”。

“爱莲说”的意思是“论说喜欢莲花的道理”。

1.学习诵读,感知文意。

学会诵读

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予(yú)独爱莲之出淤(yū)泥而不染,濯(zhuó)清涟(lián)而不妖,中通外直,不蔓(màn)不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵(xiè)玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜(xiǎn)有闻。莲之爱,同予者何人 牡丹之爱,宜乎众矣。

读准字音;读出节奏;感知文意

学会诵读 节奏:1、虚词后停顿;2、主语后停顿;3、意义单位后停顿。

水陆草木之花,可爱者/甚蕃。晋陶渊明/独爱菊。自/李唐来,世人/甚爱牡丹。予/独爱莲之/出淤泥/而不染,濯清涟/而不妖,中通/外直,不蔓/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可亵玩焉。

予谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫!菊之爱,陶后/鲜有闻。莲之爱,同予者/何人 牡丹之爱,宜乎/众矣。

同学们结合注释和工具书自读理解文意,把自己在本课预学中碰到的难以理解的字词圈出来,同桌交流,仍然不能解决的写在黑板上。

交流积累

可:值得。

蕃:通“繁”,多。

独:只,唯独。

自,(自)从。

予(yú):我。

之:助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无实际意义。

染:沾染(污秽)。

濯:洗涤。

清涟:水清而有微波,这里指清水。

妖:妖艳。美丽而不端庄。

中通外直:中间贯通,外部笔直。

蔓:生枝蔓。枝:长枝节。

记一记

重点积累下面文言词语。

香远益清:香气远播,更加清芬。

远:形容词作动词, 传到远处。

益:更,更加。

亭亭净植:笔直地洁净地立在那里。亭亭,耸立的样子。植,“植”通“直”,立。

亵:亲近而不庄重。玩:玩弄。

谓:认为。

隐逸者:指隐居的人。

君子:指品德高尚的人。

菊之爱:对于菊花的喜爱。之,的。

鲜(xiǎn):少。闻:听说。

宜乎众矣:应该是很多了。

记一记

重点积累下面特殊用法。

1. 词类活用

名词作动词

不蔓不枝 蔓:_________________

枝:_________________

横生藤蔓

旁生枝茎

远

①香远益清 ___________________________

②可远观而不可亵玩焉 ______________________

形容词作动词, 传到远处。

2. 一词多义

名词作状语, 在远处。

记一记

重点积累下面特殊用法。

3.特殊句式

(1)省略句:予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

“出”“濯”后省略介词“于”

(2)判断句:予谓菊,花之隐逸者也。

“……者也”,表判断

(3)倒装句:莲之爱,同予者何人?

宾语前置,正常语序为“爱莲之,同予者何人”

水生陆生草本木本的各种花,值得喜爱的非常多。晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来世间的人们非常喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不生枝蔓,不长枝节,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能玩弄它。

我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?对于牡丹的喜爱,当然有很多人了。

说一说

同桌口译接龙,把自己口译困难的句子用曲线划出来,交流解决。

2. 理解内容,感知君子。

理清思路,体会感情。

快速默读全文,思考:

1.作者喜爱莲花的原因是什么

2.文中是从哪些方面描写莲花的?写出莲花的哪些特点?

2.莲和菊花、牡丹有什么不同?文中这三种花各有什么象征意义?

理解内容

1、找出文中表明作者喜欢莲花的句子,说说是从哪些方面描写莲花的?

中通外直,不蔓不枝

生长环境

体态

风度气质

出淤泥而不染,

濯清涟而不妖

亭亭净植,可远观而不可亵玩焉

香气

香远益清

理解内容

2、写出莲花的哪些特点?表现了莲花的哪些品质

予独爱莲 莲的特点 莲的品质

出淤泥而不染

濯清涟而不妖

中通外直

不蔓不枝

香远益清

亭亭净植

可远观而不可亵玩焉

不会被污浊的环境浸染

不因环境的美好而放纵

花柄通达笔直

不旁逸斜出

给周围以有益的影响

洁净且笔直挺立

凛然不可侵犯

洁身自爱,不同流合污

不媚俗,坚守道德

刚直,胸怀坦荡

独立,行为正直

美德广布,德声远播

洁净挺拔,卓尔不群

独立高贵,令人景仰

感知君子形象

3、莲和菊花、牡丹有什么不同?这三种花相比,各有什么象征意义?

菊是隐逸者,菊花不在春天与百花争艳,而在群葩凋落的秋季独吐幽芳,就像那些不肯与世俗同流合污而离群索居、隐遁山林的逸民高士。

菊花,花之隐逸者。牡丹,花之富贵者。莲花,花之君子者。

牡丹是富贵者,贪图享乐。它雍容华贵,绚丽多姿,就像达官显贵和攀附富贵的庸碌之辈。

莲是君子,高洁典雅。它不染尘俗,就像胸怀磊落、行为正直、德声远播的君子。

4、作者心目中的君子应该具备哪些美好品质?

不与世俗同流合污又不孤高自许,像莲一样“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。

志洁行廉,通达事理,行为方正,像莲一样“中通外直,不蔓不枝”。

不慕名利、洁身自好,要在污浊的世间保持高洁的品格和坚贞的节操。

要有自制力。做到“出淤泥而不染”,保持自己的高尚情操。

感知君子形象

资料链接

儒家思想中的“君子”人格

修身:完善自己,行为有规范。

齐家:管理好一个家族,成为宗族的楷模、族人效仿学习的样板。

治国:治理好一个小小的诸侯国(而不是我们现代意义的国家)。古代的诸侯国是要对周王室负责的,也就是我们平时所说的“邦”。

平天下:安抚天下黎民百姓,使他们能够丰衣足食、安居乐业,而不是用武力平定天下。

3. 学习写法,体悟情感。

学习文章写法,品析文章语言。

品读课文,思考下面问题:

1、结合知识积累,说说课文主要采用了什么写法?

2、作者主要描写和赞美莲花,为什么又写了菊花和牡丹呢?

3、作者写三种花寄托了自己怎样的情感?

思考探究

1.作者借莲的形象来言君子之志,这是一种什么表现手法?

托物言志

莲的形象:出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

君子之志:不与世俗同流合污又不孤高自许,志洁行廉,通达事理,行为方正,不慕名利、洁身自好。

思考探究

2.作者主要描写和赞美莲花,为什么又写了菊花和牡丹呢?

衬托

菊花不畏严寒,傲霜斗雪;同时又是花中的隐士,具有不愿与世俗同流合污的超凡品格。它是从正面衬托莲的形象。

牡丹雍容华贵,历来是富贵的象征,人们对它的喜爱充分反映了贪慕富贵、追名逐利的世风。它是从反面衬托莲的形象。

资料链接

“晋陶渊明独爱菊”

陶渊明是东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职,最末一次出仕为彭泽县令,八十多天便弃职而去,从此归隐田园。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”。

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。(陶渊明《饮酒·其五》)

资料链接

“自李唐来,世人甚爱牡丹”

帝城春欲暮,喧喧车马度。共道牡丹时,相随买花去。贵贱无常价,酬直看花数。灼灼百朵红,戋戋五束素。上张幄幕庇,旁织巴篱护。水洒复泥封,移来色如故。家家习为俗,人人迷不悟。有一田舍翁,偶来买花处。低头独长叹,此叹无人喻。一丛深色花,十户中人赋!(白居易《买花》)

洛阳之俗,大抵好花。春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。花开时,士庶竞为游遨,往往于古寺废宅有池台处为市井,张幄帘,笙歌之声相闻。最盛于月陂堤、张家园、棠棣坊、长寿寺、东街与与郭令宅,至花落乃罢。(欧阳修《洛阳牡丹记》)

思考探究

3.结合文中语句,体会作者对三种花的不同感情和表达的人生态度。

菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

陶后鲜有闻:惋惜像陶渊明那样的人很少了。

同予者何人?慨叹当时志同道合、品行高洁的人少。

宜乎众矣:讽刺当时追名逐利、趋炎附势的世风。

思考探究

3.结合文中语句,体会作者对三种花的不同感情和表达的人生态度。

菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

对莲的赞美、对菊花的惋惜、对牡丹的嘲讽

以“莲”自喻,通过对莲可贵的品格的赞美,表明作者的人生态度:

既不像陶渊明那样消极避世,又不像世人那样追逐功名富贵,而是在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。

课堂小结

主旨上:本文描写莲花的可爱,意在托物言志、借花喻人。作者通过对菊、牡丹、莲三种花的德性品格的描写,以牡丹作反衬,用菊花作正衬,树立了莲花的美好形象,歌颂了坚贞的气节,表达了作者淡泊名利、洁身自好的人生态度,委婉地批判了社会上追求功名利禄、趋炎附势的恶浊世风。

写法上: 1、托物言志; 2、正反衬托。

1.查找资料,了解中国古代文化中不同植物的文化内涵,丰富知识积累。

2.作者在本文中为表达自己的思想感情,托物言志,用“莲”来自比。联系你自己的志趣和追求,描写你所喜爱的一种植物,并要写出喜爱的原因。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读