《观刈麦》课件

图片预览

文档简介

课件29张PPT。观 刈 麦白居易 白居易(772--846),字乐天,自号香山居士,是杜甫之后,唐朝的又一杰出的现实主义诗人,是唐代诗人中作品最多的一个。他曾将自己的诗分为四类:讽谕、闲适、感伤、杂律。他本人最得意,价值也最高的是他的讽谕诗。他的诗语言通俗晓畅,相传老妪(yù)都能听懂。

白 居 易白居易诗歌的语言特点是什么?通俗易懂 白居易16岁时,已经写出不少可以传世的好诗,其中最有名的是五言律诗《赋得古原草送别》。据说白居易初到长安,去拜见老诗人顾况。顾况闻他名居易,便开玩笑说:“长安米贵,居恐不易。”及读到这首诗的“野火烧不尽,春风吹又生”时,大为赞赏,说有这样的文笔,居长安不难。这首诗,确见白居易才情非凡。 赋得古原草送别

白居易

离离原上草,一岁一枯荣。 野火烧不尽,春风吹及生。 远芳侵古道,晴翠接荒城。 又送王孙去,萋萋满别情。

观 刈 麦白居易学习目标1、了解古代劳动人民在沉重的租税剥削下的痛苦生活。

2、在正确有感情的诵读中感受诗歌形象,体会诗人的思想感情,掌握诗歌的表现手法。

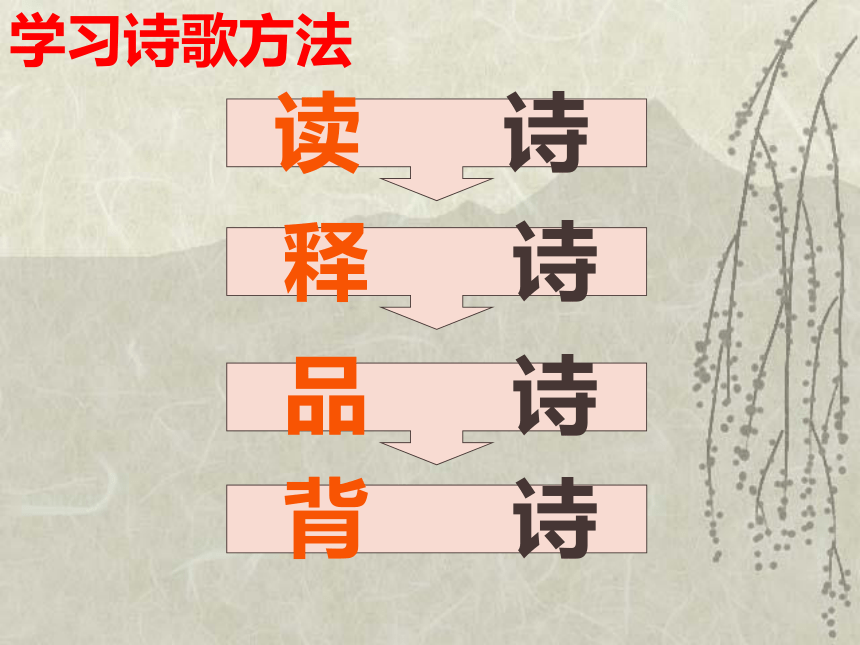

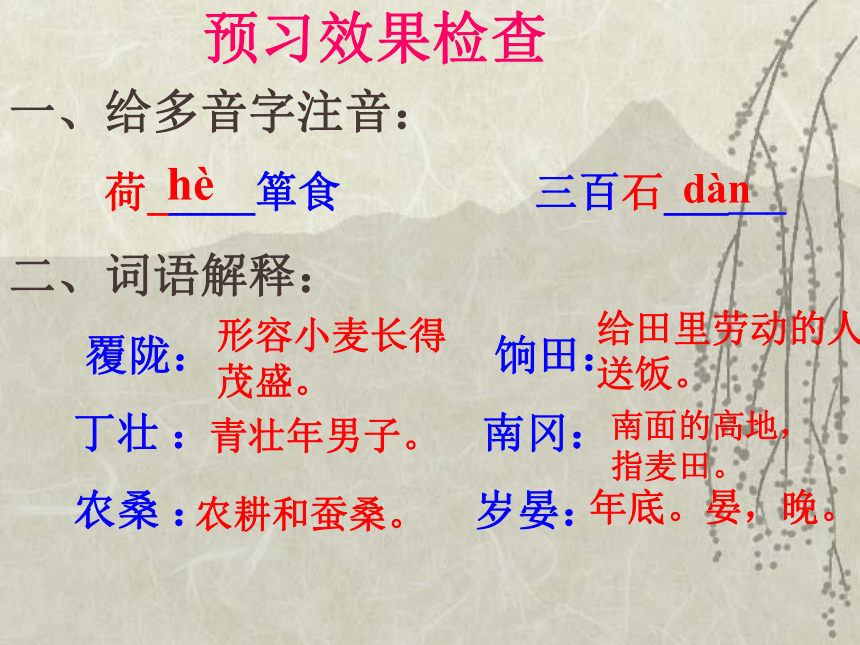

3、学会思考学会提问,巩固诗歌的知识。读 诗释 诗品 诗背 诗学习诗歌方法预习效果检查一、给多音字注音:

荷_____箪食 三百石______

二、词语解释:

覆陇: 饷田:

丁壮 : 南冈:

农桑 : 岁晏:hèdàn形容小麦长得茂盛。给田里劳动的人送饭。青壮年男子。南面的高地,指麦田。农耕和蚕桑。年底。晏,晚。1、通过诵读,讨论明确本诗的感情基调,分辨重音,掌握节奏、停顿和语速,读出诗人的情感。互听对方朗读全诗,肯定优点,找出不足。

2、诗中用了景物、场面、语言和心理等描写,请大家合作找出后,分别读出来,体会并说说它们的表达作用。读 诗3、在全景式的场景衬托下,诗人重点突出了一个贫妇拾穗的特写镜头。请小组成员合作品析,把这几句诗用恰当的语气读出来,再用自己的语言描绘一下那令人心酸的情景。读 诗课堂质疑~集体探究释 诗田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。 交代了小麦成熟季节,引出以下麦收的忙碌和辛苦。 妇姑荷箪食,童稚携壶浆。相随饷田去,丁壮在南冈。 描写了妇女带着小孩赶往田间地头给正在割麦的青壮年送水送饭的情景。通过后勤服务体现“五月人倍忙”。 足蒸暑土气,背灼炎天光。 青壮年们的劳累和辛苦,他们“足蒸暑土气,背灼炎天光。”不顾烈日的烘烤,脚踩发烫的土地,不辞辛劳地在南冈麦田低头收麦。 力尽不知热,但惜夏日长。 尽管他们已经筋疲力尽,但为珍惜这昼长的夏天也顾不得炎热太阳的炙人了。 复有贫妇人,抱子在其旁。右手秉遗穗,左手悬敝筐。 一个贫穷的妇女怀抱幼小的孩子,手里提个破篮子在一旁拣拾收麦时遗落的麦穗。

为我们展示了另一幅特写画面,一种令人心酸的情境。听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。 为了缴纳官税,她家卖光了田地,如今无田可种,无麦可收,只好靠着别人收割时散落的碎麦来过活,真是令人同情与伤心。 今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。念此私自愧,尽日不能忘。 诗人触景生情,由农民们痛苦的生活联想到自己的舒适与安逸,因此感到无比的愧疚与伤怀。诗歌也从上面的叙事转为抒写内心同情的情绪,是全诗的精华所在。

观 刈 麦

白居易

田家少闲月,五月人倍忙。

夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆。

相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光。

力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁。

右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

听其相顾言,闻者为悲伤。

家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。

吏禄三百石,岁晏有余粮。

念此私自愧,尽日不能忘。记叙抒情割麦者苦拾麦者穷

赋税繁重官员舒适对比鲜明品诗 以上描写的两种情景深刻地揭示了在繁重的赋税压迫下的农民们的艰难生活,他们辛苦忙碌的种田,但仍然没有保障,今天的割麦人很有可能成为明天的拾麦者,这强烈的讽谕尽在其中。品 诗 《观刈麦》叙事详尽生动,虽着墨不多,却把割麦与拾麦者的可怜与苦涩描写得栩栩如生,历历如画。诗人以切身的体验,拿农民的悲苦与官员们的舒逸作鲜明的对比,希望“天子”有所悟,手法委婉巧妙,可谓用心良苦。

品 诗 你还读过哪些描写劳动场面或反映劳动人民生活疾苦的诗句?你从中受到了什么感染?请结合实际说一说。联想迁移迁移联想迁移联想 乡 村 四 月

翁 卷绿遍山原白满川,

子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,

才了蚕桑又插田。四 时 田 园 杂 兴

范成大 昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。卖 炭 翁

白居易 《观刈麦》这首诗的主要特点是叙事与心理揭示融为一体,不仅写了农民割麦的场面,还对他们的内心进行了细致刻画。尤其是记叙拾麦贫妇人的诉说,让我们感受到诗人的心灵也被耳闻目睹的悲惨景象震撼了。最后,诗人对自己“不事农桑”而“吏禄三百石”感到惭愧,用对比的手法表达了他对农民的深切同情。课堂小结背诗作业:

白 居 易白居易诗歌的语言特点是什么?通俗易懂 白居易16岁时,已经写出不少可以传世的好诗,其中最有名的是五言律诗《赋得古原草送别》。据说白居易初到长安,去拜见老诗人顾况。顾况闻他名居易,便开玩笑说:“长安米贵,居恐不易。”及读到这首诗的“野火烧不尽,春风吹又生”时,大为赞赏,说有这样的文笔,居长安不难。这首诗,确见白居易才情非凡。 赋得古原草送别

白居易

离离原上草,一岁一枯荣。 野火烧不尽,春风吹及生。 远芳侵古道,晴翠接荒城。 又送王孙去,萋萋满别情。

观 刈 麦白居易学习目标1、了解古代劳动人民在沉重的租税剥削下的痛苦生活。

2、在正确有感情的诵读中感受诗歌形象,体会诗人的思想感情,掌握诗歌的表现手法。

3、学会思考学会提问,巩固诗歌的知识。读 诗释 诗品 诗背 诗学习诗歌方法预习效果检查一、给多音字注音:

荷_____箪食 三百石______

二、词语解释:

覆陇: 饷田:

丁壮 : 南冈:

农桑 : 岁晏:hèdàn形容小麦长得茂盛。给田里劳动的人送饭。青壮年男子。南面的高地,指麦田。农耕和蚕桑。年底。晏,晚。1、通过诵读,讨论明确本诗的感情基调,分辨重音,掌握节奏、停顿和语速,读出诗人的情感。互听对方朗读全诗,肯定优点,找出不足。

2、诗中用了景物、场面、语言和心理等描写,请大家合作找出后,分别读出来,体会并说说它们的表达作用。读 诗3、在全景式的场景衬托下,诗人重点突出了一个贫妇拾穗的特写镜头。请小组成员合作品析,把这几句诗用恰当的语气读出来,再用自己的语言描绘一下那令人心酸的情景。读 诗课堂质疑~集体探究释 诗田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。 交代了小麦成熟季节,引出以下麦收的忙碌和辛苦。 妇姑荷箪食,童稚携壶浆。相随饷田去,丁壮在南冈。 描写了妇女带着小孩赶往田间地头给正在割麦的青壮年送水送饭的情景。通过后勤服务体现“五月人倍忙”。 足蒸暑土气,背灼炎天光。 青壮年们的劳累和辛苦,他们“足蒸暑土气,背灼炎天光。”不顾烈日的烘烤,脚踩发烫的土地,不辞辛劳地在南冈麦田低头收麦。 力尽不知热,但惜夏日长。 尽管他们已经筋疲力尽,但为珍惜这昼长的夏天也顾不得炎热太阳的炙人了。 复有贫妇人,抱子在其旁。右手秉遗穗,左手悬敝筐。 一个贫穷的妇女怀抱幼小的孩子,手里提个破篮子在一旁拣拾收麦时遗落的麦穗。

为我们展示了另一幅特写画面,一种令人心酸的情境。听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。 为了缴纳官税,她家卖光了田地,如今无田可种,无麦可收,只好靠着别人收割时散落的碎麦来过活,真是令人同情与伤心。 今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。念此私自愧,尽日不能忘。 诗人触景生情,由农民们痛苦的生活联想到自己的舒适与安逸,因此感到无比的愧疚与伤怀。诗歌也从上面的叙事转为抒写内心同情的情绪,是全诗的精华所在。

观 刈 麦

白居易

田家少闲月,五月人倍忙。

夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆。

相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光。

力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁。

右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

听其相顾言,闻者为悲伤。

家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。

吏禄三百石,岁晏有余粮。

念此私自愧,尽日不能忘。记叙抒情割麦者苦拾麦者穷

赋税繁重官员舒适对比鲜明品诗 以上描写的两种情景深刻地揭示了在繁重的赋税压迫下的农民们的艰难生活,他们辛苦忙碌的种田,但仍然没有保障,今天的割麦人很有可能成为明天的拾麦者,这强烈的讽谕尽在其中。品 诗 《观刈麦》叙事详尽生动,虽着墨不多,却把割麦与拾麦者的可怜与苦涩描写得栩栩如生,历历如画。诗人以切身的体验,拿农民的悲苦与官员们的舒逸作鲜明的对比,希望“天子”有所悟,手法委婉巧妙,可谓用心良苦。

品 诗 你还读过哪些描写劳动场面或反映劳动人民生活疾苦的诗句?你从中受到了什么感染?请结合实际说一说。联想迁移迁移联想迁移联想 乡 村 四 月

翁 卷绿遍山原白满川,

子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,

才了蚕桑又插田。四 时 田 园 杂 兴

范成大 昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。卖 炭 翁

白居易 《观刈麦》这首诗的主要特点是叙事与心理揭示融为一体,不仅写了农民割麦的场面,还对他们的内心进行了细致刻画。尤其是记叙拾麦贫妇人的诉说,让我们感受到诗人的心灵也被耳闻目睹的悲惨景象震撼了。最后,诗人对自己“不事农桑”而“吏禄三百石”感到惭愧,用对比的手法表达了他对农民的深切同情。课堂小结背诗作业:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 我爱这土地

- 2 现代诗二首

- 3* 星星变奏曲

- 4* 樵夫,别砍那棵树

- 第二单元

- 5 故乡

- 6 清兵卫与葫芦

- 7* 孤独之旅

- 8* 选举风波

- 第三单元

- 9 北京喜获2008年奥运会主办权

- 10 别了,“不列颠尼亚”

- 11* 杂交水稻之父——袁隆平

- 12* 三十年前惊世一跪 三十年后一座丰碑

- 第四单元

- 13 统筹方法

- 14 花儿为什么这样红

- 15* 雨林的毁灭——世界性灾难

- 16* 海洋是未来的粮仓

- 第五单元

- 17 诗词五首

- 18 古文二则

- 19 小石潭记

- 20 湖心亭看雪

- 第六单元

- 21 诗词五首

- 22 古文二则

- 23* 干将莫邪

- 24* 劳山道士

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《简·爱》

- 《骆驼祥子》

- 《鲁滨孙漂流记》

- 《格列佛游记》