语文版九年级语文上册教学课件:9、《中国人失掉自信力了吗》(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 语文版九年级语文上册教学课件:9、《中国人失掉自信力了吗》(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 798.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件24张PPT。文体形式:三要素

记叙文

说明文

议论文:

论点、论据、论证论据:事实论据、理论论据论证方法摆事实、讲道理

对比论证、比喻论证论证方式立论、驳论驳论:用正确的观点披露或驳斥错误的观点,从而进一步阐明和确立正确的观点。一般结构和形式:1、指出错误论点、论据或论证(树靶子)

2、批驳错误论点、论据或论证

3、指明错误的实质或危害(打倒靶子)第一课时 中国人失掉自信力了吗?鲁迅本文选自《且介亭杂文》,作者鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才。鲁迅是他1918年为《新青年》写稿时开始使用的笔名。他是浙江人,伟大的爱国主义者、文学家、思想家、革命家。鲁迅时代背景: 这篇文章写于1934年9月25日,正是“九·一八”事变三周年后。当时,有些人散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力,他们这样做只能瓦解斗志,甘做亡国奴。鲁迅这篇文章,就是为批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心而写的。1、朗读全文,思考: 作者摆出的对方的论点是什么?自己立的论点又是什么? 敌对论点是:中国人失掉自信力了。

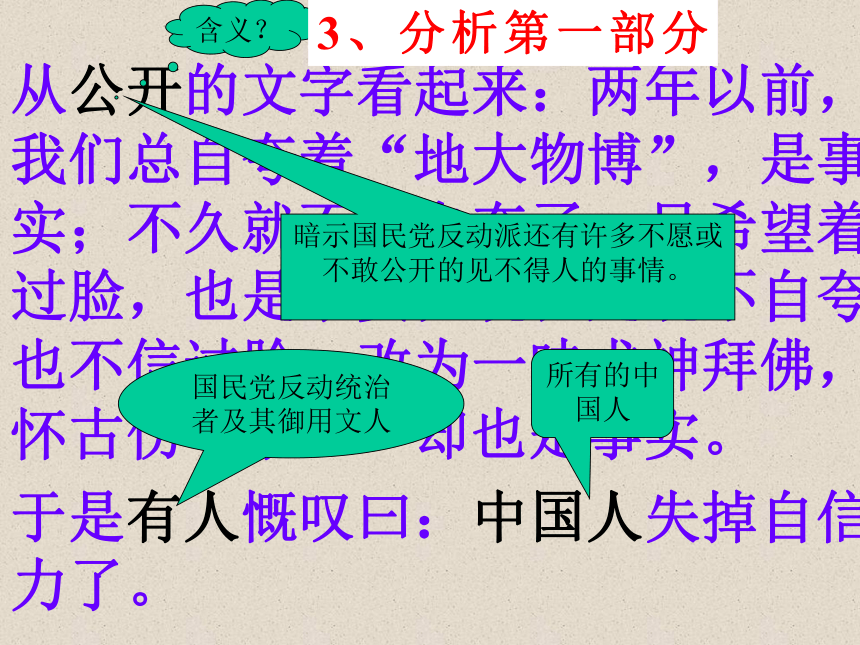

自立的论点:我们有并不失掉自信力的中国人在。 2、自读课文,梳理文章结构: 第一部分(1-2)摆出对方的论点和论据,树立靶子。 第二部分(3-8)驳斥对方的论证。 第三部分(9)总结全文,得出结论。 从公开的文字看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着过脸,也是事实;现在是既不自夸,也不信过脸,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。含义?

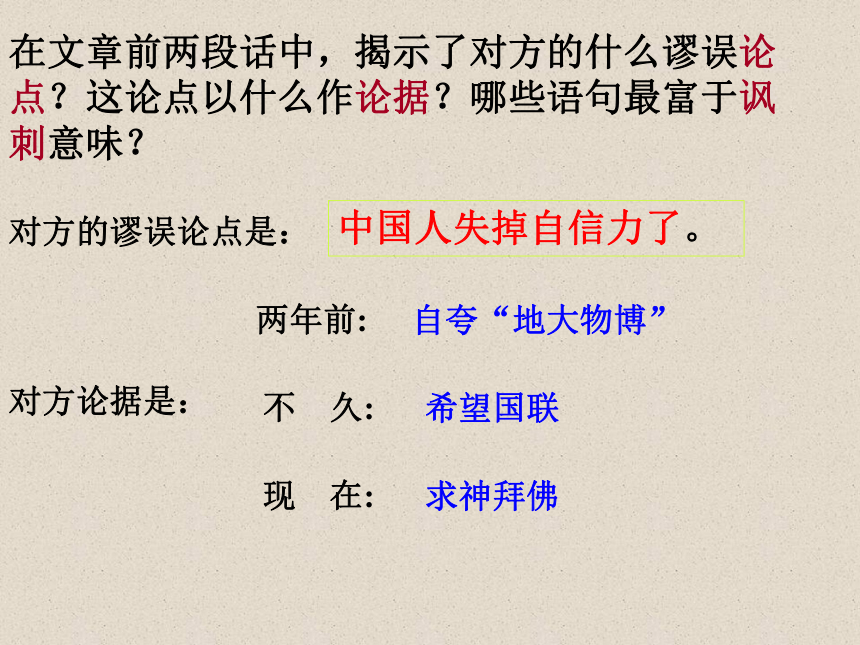

暗示国民党反动派还有许多不愿或不敢公开的见不得人的事情。国民党反动统治者及其御用文人所有的中国人3、分析第一部分在文章前两段话中,揭示了对方的什么谬误论点?这论点以什么作论据?哪些语句最富于讽刺意味?对方的谬误论点是:中国人失掉自信力了。对方论据是:两年前:自夸“地大物博”不 久:希望国联现 在: 求神拜佛“我中国地大物博,人口众多”

--选自30年代的御用报纸“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决” --选自蒋介石在“九一八”事件发生后的演讲 1934年 ,由反动政客戴季陶和军阀段祺瑞发起,一些国民党官僚在杭州灵隐寺举行法会,请班禅大师求佛保佑。 “民族之自尊心与自信心,既已荡然无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域”

—选自《大公报》1934年8月24日的社论最富于讽刺意味的文字是:“总自夸”“只希望”“一味求神拜佛,怀古伤今了”“是事实”“也是事实”“却也是事实”“于是有人慨叹曰”4.提问:文中反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”,与后文的批判有什么关系?先确认敌论据的真实性,但这真实的论据不能证明其论点,为后文的驳论证势定基础。第二课时 中国人失掉自信力了吗?鲁迅1、阅读3-5自然段,思考: 作者是如何反驳国民党发动统治者的论点的?论据论点:两年前:不 久:现 在: 自夸“地大物博”希望国联求神拜佛中国人失掉自信力了直接反驳失掉的是“他信力”发展着“自欺力”(1—2)(3—5)敌论据论点偷换概念2、找批驳的“突破口”论据不能证明其论点突破口思考:“他信力”“自欺力”的表达效果由“自信力”衍生而来,是对国民党统治着极其御用文人的讽刺。

运用仿词的修辞手法,既十分巧妙地指出对方论证的不严密,又将敌论的自我麻醉,自欺欺人的本质充分揭露出来,也增强了文章逻辑力量。我们有并不失掉自信力的中国人在。埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。正面立论,间接反驳敌论点。3、作者是怎么证明正面论点的?间接反驳4、文中“中国的脊梁”指什么人? 你是如何理解的?能不能举例说明?指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如祖冲之、李时珍、詹天佑等人指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如岳飞、文天祥、林则徐等人指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、杜甫等人指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同等人“埋头苦干的人”“拼命硬干的人”“为民请命的人”“舍身求法的人”5、 鲁迅为什么反复强调“中国人的脊梁”?只有称得上“脊梁”的人才算是真正意义的中国人,为人民着想,代表最广大人民的利益,永远也不会失掉自信力。评价中国人应该去评价这部分人,在当时只有中国共产党和广大的抗日军民才能算是“中国的脊梁”,而不是开头提到的哪些。6、你能举出一些具体事例来证明作者的观点吗?“九、一八”事变后,中共于9月20日和22日连续发表宣言,提出“组织群众的反帝运动,发动群众斗争,反抗日本帝国主义的侵略”的战斗口号。

在党的号召和领导下,全国掀起声势浩大的抗日运动,坚决反对蒋介石的不抵抗政策。

1931年9月至12月,曾发生三次规模很大的学生请愿运动。7.齐读最后一段,思考“状元宰相”和“地底下”的含义? 状元宰相:指统治阶级和其御用文人。

地底下:指变革社会的积极力量,指共产党及其领导下的革命力量。小结 本文抓住敌论据不能证明敌论点为“突破口”,以反驳对方的论证为武器,一举击中其要害。反驳强劲有力。 各人自扫门前雪,哪管他人瓦上霜作业设计:运用事实和道理论证驳斥以下论点读书不如经商 打麻将益智对方谬误的薄弱环节,抓住了它,就能击中要害。2、找批驳的“突破口”自夸“地大物博”希望国联 求神拜佛悲观论者早就失掉了自信力,只有“他信力”,现在是在发展着“自欺力”。论据不能证明其论点突破口是信“地”信“物”是“他信”是“自欺”是事实也是事实却也是事实直接反驳

记叙文

说明文

议论文:

论点、论据、论证论据:事实论据、理论论据论证方法摆事实、讲道理

对比论证、比喻论证论证方式立论、驳论驳论:用正确的观点披露或驳斥错误的观点,从而进一步阐明和确立正确的观点。一般结构和形式:1、指出错误论点、论据或论证(树靶子)

2、批驳错误论点、论据或论证

3、指明错误的实质或危害(打倒靶子)第一课时 中国人失掉自信力了吗?鲁迅本文选自《且介亭杂文》,作者鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才。鲁迅是他1918年为《新青年》写稿时开始使用的笔名。他是浙江人,伟大的爱国主义者、文学家、思想家、革命家。鲁迅时代背景: 这篇文章写于1934年9月25日,正是“九·一八”事变三周年后。当时,有些人散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力,他们这样做只能瓦解斗志,甘做亡国奴。鲁迅这篇文章,就是为批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心而写的。1、朗读全文,思考: 作者摆出的对方的论点是什么?自己立的论点又是什么? 敌对论点是:中国人失掉自信力了。

自立的论点:我们有并不失掉自信力的中国人在。 2、自读课文,梳理文章结构: 第一部分(1-2)摆出对方的论点和论据,树立靶子。 第二部分(3-8)驳斥对方的论证。 第三部分(9)总结全文,得出结论。 从公开的文字看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着过脸,也是事实;现在是既不自夸,也不信过脸,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。含义?

暗示国民党反动派还有许多不愿或不敢公开的见不得人的事情。国民党反动统治者及其御用文人所有的中国人3、分析第一部分在文章前两段话中,揭示了对方的什么谬误论点?这论点以什么作论据?哪些语句最富于讽刺意味?对方的谬误论点是:中国人失掉自信力了。对方论据是:两年前:自夸“地大物博”不 久:希望国联现 在: 求神拜佛“我中国地大物博,人口众多”

--选自30年代的御用报纸“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决” --选自蒋介石在“九一八”事件发生后的演讲 1934年 ,由反动政客戴季陶和军阀段祺瑞发起,一些国民党官僚在杭州灵隐寺举行法会,请班禅大师求佛保佑。 “民族之自尊心与自信心,既已荡然无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域”

—选自《大公报》1934年8月24日的社论最富于讽刺意味的文字是:“总自夸”“只希望”“一味求神拜佛,怀古伤今了”“是事实”“也是事实”“却也是事实”“于是有人慨叹曰”4.提问:文中反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”,与后文的批判有什么关系?先确认敌论据的真实性,但这真实的论据不能证明其论点,为后文的驳论证势定基础。第二课时 中国人失掉自信力了吗?鲁迅1、阅读3-5自然段,思考: 作者是如何反驳国民党发动统治者的论点的?论据论点:两年前:不 久:现 在: 自夸“地大物博”希望国联求神拜佛中国人失掉自信力了直接反驳失掉的是“他信力”发展着“自欺力”(1—2)(3—5)敌论据论点偷换概念2、找批驳的“突破口”论据不能证明其论点突破口思考:“他信力”“自欺力”的表达效果由“自信力”衍生而来,是对国民党统治着极其御用文人的讽刺。

运用仿词的修辞手法,既十分巧妙地指出对方论证的不严密,又将敌论的自我麻醉,自欺欺人的本质充分揭露出来,也增强了文章逻辑力量。我们有并不失掉自信力的中国人在。埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。正面立论,间接反驳敌论点。3、作者是怎么证明正面论点的?间接反驳4、文中“中国的脊梁”指什么人? 你是如何理解的?能不能举例说明?指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如祖冲之、李时珍、詹天佑等人指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如岳飞、文天祥、林则徐等人指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、杜甫等人指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同等人“埋头苦干的人”“拼命硬干的人”“为民请命的人”“舍身求法的人”5、 鲁迅为什么反复强调“中国人的脊梁”?只有称得上“脊梁”的人才算是真正意义的中国人,为人民着想,代表最广大人民的利益,永远也不会失掉自信力。评价中国人应该去评价这部分人,在当时只有中国共产党和广大的抗日军民才能算是“中国的脊梁”,而不是开头提到的哪些。6、你能举出一些具体事例来证明作者的观点吗?“九、一八”事变后,中共于9月20日和22日连续发表宣言,提出“组织群众的反帝运动,发动群众斗争,反抗日本帝国主义的侵略”的战斗口号。

在党的号召和领导下,全国掀起声势浩大的抗日运动,坚决反对蒋介石的不抵抗政策。

1931年9月至12月,曾发生三次规模很大的学生请愿运动。7.齐读最后一段,思考“状元宰相”和“地底下”的含义? 状元宰相:指统治阶级和其御用文人。

地底下:指变革社会的积极力量,指共产党及其领导下的革命力量。小结 本文抓住敌论据不能证明敌论点为“突破口”,以反驳对方的论证为武器,一举击中其要害。反驳强劲有力。 各人自扫门前雪,哪管他人瓦上霜作业设计:运用事实和道理论证驳斥以下论点读书不如经商 打麻将益智对方谬误的薄弱环节,抓住了它,就能击中要害。2、找批驳的“突破口”自夸“地大物博”希望国联 求神拜佛悲观论者早就失掉了自信力,只有“他信力”,现在是在发展着“自欺力”。论据不能证明其论点突破口是信“地”信“物”是“他信”是“自欺”是事实也是事实却也是事实直接反驳

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首