5.1《阿Q正传(节选)》课件(共57张PPT)2023—2024学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.1《阿Q正传(节选)》课件(共57张PPT)2023—2024学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-15 17:13:10 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

单元学习主题

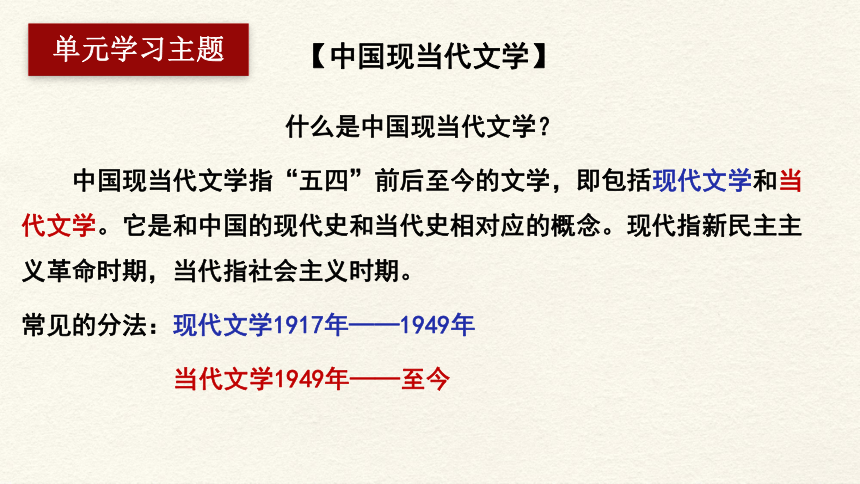

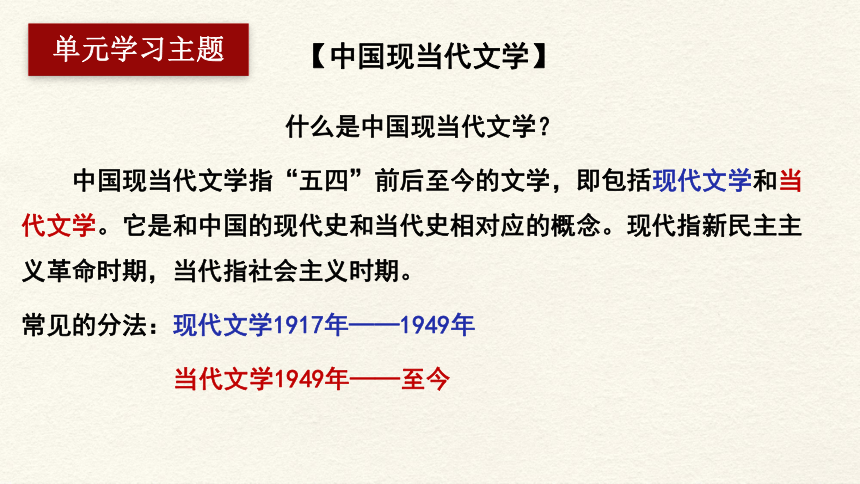

【中国现当代文学】

什么是中国现当代文学?

中国现当代文学指“五四”前后至今的文学,即包括现代文学和当代文学。它是和中国的现代史和当代史相对应的概念。现代指新民主主义革命时期,当代指社会主义时期。

常见的分法:现代文学1917年——1949年

当代文学1949年——至今

单元学习主题

【中国现当代文学发展概貌】

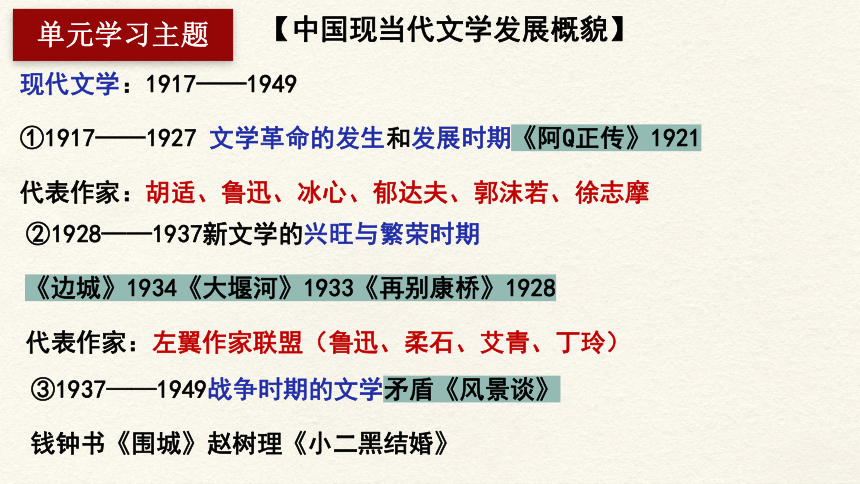

现代文学:1917——1949

①1917——1927 文学革命的发生和发展时期《阿Q正传》1921

代表作家:胡适、鲁迅、冰心、郁达夫、郭沫若、徐志摩

②1928——1937新文学的兴旺与繁荣时期

《边城》1934《大堰河》1933《再别康桥》1928

代表作家:左翼作家联盟(鲁迅、柔石、艾青、丁玲)

③1937——1949战争时期的文学矛盾《风景谈》

钱钟书《围城》赵树理《小二黑结婚》

单元学习主题

【中国现当代文学发展概貌】

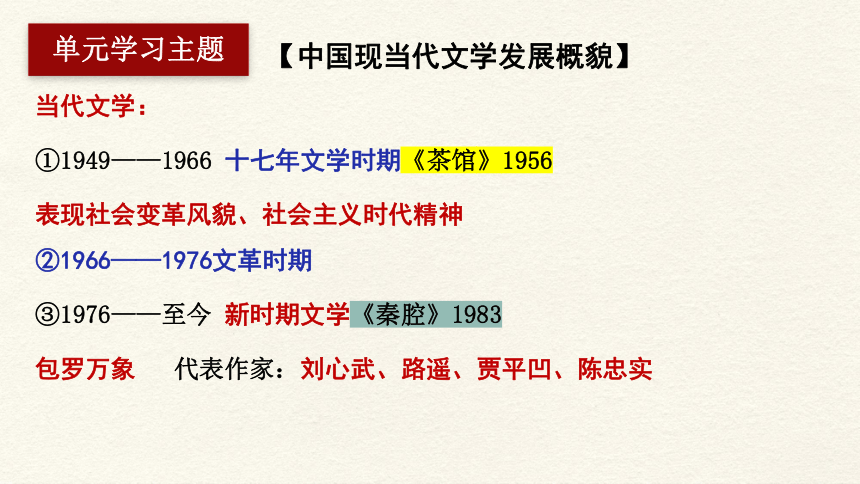

当代文学:

①1949——1966 十七年文学时期《茶馆》1956

表现社会变革风貌、社会主义时代精神

②1966——1976文革时期

③1976——至今 新时期文学《秦腔》1983

包罗万象 代表作家:刘心武、路遥、贾平凹、陈忠实

课标单元学习目标

学习目标

1、深入研读本单元所选作品,结合社会历史背景思考作品内涵,理解现当代文学的精神追求与思想意义;探究作品所表现的近代以来中国人社会生活和情感世界变动的轨迹,把握现当代文学的成就和意义。

2、研读小说、诗歌、散文、戏剧等各种体裁的作品,综合运用多种欣赏方法,多角度、多层面探究这些作品的艺术成就和思想意蕴,提高文学鉴赏能力和审美品位。

3、尝试分析和评价不同作家的创作风格;从语言锤炼的角度,探究作品的语言表达技巧,撰写语言鉴赏札记。

5 阿Q正传(节选)/鲁迅

*边城(节选)/沈从文

单元写作 妙笔生花有文采

第二单元

6 大堰河——我的保姆/艾青

*再别康桥/徐志摩

7 风景谈/老舍

*秦腔/贾平凹

8 茶馆(节选)/老舍

【中国现当代文学】

小说

戏剧

散文

诗歌

人文主题:时代镜像

这几组不同体裁的文学作品,展示了近百年来中国现代当文学的发展风貌,展示了近百年中国深刻的社会变迁;更展示了近百年国人在艰难困苦之中不懈的探索精神。

学习这些作品可以知道我们过去百年苦难的原因;可以知道我们民族复兴的过程;可以从先贤身上汲取力量!更好前行。前事不忘后事之师。

了解鲁迅的生平以及作品写作的时代背景。

1.

学习目标

分析阿Q的性格特点,挖掘“精神胜利法”内涵。

2.

深度解读重要语句或段落,欣赏作品的艺术特色。

3.

关注小说喜剧表象下的悲剧意味,探讨阿Q为何具有超越时代的民族意义和价值。

4.

走进作者

1902年去日本留学,原学医,后从事文艺,希望以此改变国民精神。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

鲁迅(1881-1936)

原名周樟寿,后改为周树人,浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将,也被人民称为“民族魂”。

鲁迅的小说多取材于当时病态的现实社会,旨在“揭出病苦,引起疗救的注意”。杂文数量极多,题材广泛,形象鲜明,论辩犀利,文风多变。

走进作者

《阿Q正传》是鲁迅创作的中篇小说,是中国现代文史上的不朽杰作。

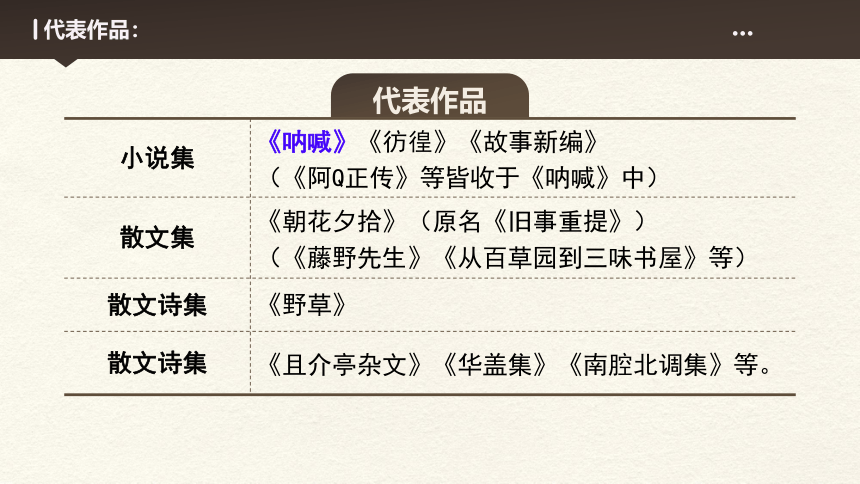

代表作品

小说集 《呐喊》《彷徨》《故事新编》

(《阿Q正传》等皆收于《呐喊》中)

散文集 《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)

(《藤野先生》《从百草园到三味书屋》等)

散文诗集 《野草》

散文诗集 《且介亭杂文》《华盖集》《南腔北调集》等。

代表作品:

1911年的辛亥革命,虽然推翻了中国两千多年的封建帝制,但并未唤醒广大农民群众,也没有触动封建统治的政治基础和封建阶级的根本利益。一些投机分子摇身一变成了“革命者”,他们利用革命政权迫害革命势力,杀害革命党人、革命群众。

阿Q这个想要革命的流浪雇农,却被假革命、反革命分子和假革命政权杀害了。他是无辜者,假革命者有罪,而无辜者死,假革命者生。《阿Q正传》就是在这样颠倒黑白的历史背景下产生的。

写作背景

题目解说

①“阿Q”是小说中的主人公。

鲁迅在小说前言里解释,他应该叫阿Quei,但不知道他是不是中秋节出生,所以不能写桂花的桂;也不知道是否有哥哥叫阿富,所以也不能叫宝贵的贵,因此就用拼音的第一个字母Q来代替。

之所以用Q,因为Q像没有五官的脸,但有一条辫子,代表了当年汉人的耻辱。一个空白的脸,托一根辨子,体现出麻木的国民性,像被杀头也没表情的“吃瓜群众”的脸。

②“正传”指章回体小说、评书等的正文,也指所要叙述的正题,这里引申为“本传(记载一人的生平事迹)”的意思。

情节梳理

提示:小说没有按照传记常用的时间顺序或事件的发生过程来写,而是选取了主人公生活的几个典型事件集结成篇,请大家认真阅读并概括第二章《优胜记略》和第三章《续优胜记略》讲述了有关阿Q的哪些事情?

活动:速读文本,理清课文节选部分的主要情节

“优胜记略”

①“先前阔”

②“真能做”

③“见识高”

④“癞疮疤”

⑤挨打的荣耀

⑥遭劫的安慰

“续优胜纪略”

①蒙赵太爷的打而受到“尊敬”

②因与王胡争胜而被打

③因小声咒骂假洋鬼子而挨打

④因调戏小尼姑而被骂

统治阶级

封建地主阶级的代表

赵太爷

钱太爷

受过奴化教育的假洋鬼子

钱少爷

被压迫阶层

阿Q、王胡、小尼姑、小D、吴妈以及闲人们

人物简介

活动:速读文本,弄清课文节选部分的主要人物及其关系

人物关系图

闲 人

王 胡

阿Q

假洋鬼子

小尼姑

闲人——阿Q癞疮疤被笑话,反抗被打

王胡——比捉虱子,被打

假洋鬼子——挨假洋鬼子的哭丧棒

小尼姑——欺负小尼姑

分析人物

走近阿Q:初识人物(完成表格)

姓名 籍贯

年龄 婚姻状况

身份 工作

政治面貌 住址

家庭成员 外貌特征

爱好

性格特征

口头禅

阿Q

30左右

雇农

无

喝酒、押牌宝

精神胜利法

妈妈的

未婚

打短工

未庄土谷祠

癞疮疤、黄辫子、破夹袄

不详

欺负小尼姑

生平最得意的事

生平最值得

炫耀的事

进城并看过杀头

贫农

生前最后一句话

过了二十年又是一个……

评价

他评-- 真能做/自尊/

自负 /见识高/完人

自评--阔/

第一个自轻自贱的人

小结:通过以上信息,我们可以看到,阿Q是一个怎样的人?

无名无姓,无家无根

没有家人,大龄未婚

没有固定收入、穿破夹袄,头有癞疮疤

地位低下

无依无靠

贫困潦倒

中国农村特别注重姓氏宗族,势单力薄的姓氏,往往受欺负,而望族大姓,往往感到自豪。

阿Q没有姓名,也没有籍贯,那就是无可依靠,其悲惨处境,自不待言。

六无奴隶:一个无姓、无名、无籍贯、无行状、无家、无固定职业

阿Q是一个地位低下、无依无靠、贫困的深受剥削和压迫的雇农

总结:

研读第二章

优胜记略

阿Q胜利

大致、简单的记录

记录阿Q胜利的故事

分析人物

分析阿Q:结合具体事件

活动:速度第二章“优胜记略”,概括体现阿Q性格的重要事件

①“先前阔”

“我们先前——比你阔多啦!你算是什么东西!”

与人口角

思考:表现阿Q怎样的心态?

明确:这句话是阿Q面对现实的穷困感到无奈,用虚无飘渺的阔气来压倒别人,取得精神上的胜利。

要强、妄自尊大

②“真能做”

有一个老头颂扬说:“阿Q真能做!”这时阿Q赤着膊,懒洋洋的瘦伶仃的正在他面前,别人也摸不着这话是真心还是讥笑,然而阿Q很喜欢。

不辨夸讽,将讥笑当作褒奖来满足自己

病态的自尊、自欺欺人

分析人物

分析阿Q:结合事件

③“见识高”

全不在他眼睛里

看不起未庄人

鄙薄城里人

没见过城里人煎鱼

“我的儿子会阔得多啦!”

“条凳”“细葱丝”

“这是错的”“可笑”

妄自尊大,狭隘保守

④“癞疮疤”

1.最恼人的是在他头皮上,颇有几处不知于何时的癞疮疤。这虽然也在他身上,而看阿Q的意思,倒也似乎以为不足贵的,因为他讳说"癞"以及一切近于"赖"的音,后来推而广之,"光"也讳,"亮"也讳,再后来,连"灯""烛"都讳了。一犯讳,不问有心与无心,阿Q便全疤通红的发起怒来。

敏感禁忌,内心脆弱

2.阿Q便全疤通红的发起怒来,估量了对手,口讷的他便骂,气力小的他便打;然而不知怎么一回事,总还是阿Q吃亏的时候多。于是他渐渐的变换了方针,大抵改为怒目而视了。

欺软怕硬

面对比自己强大的对手,阿Q很懂得“审时度势”,马上卑躬屈膝起来,骨子里的“懦弱”和“卑怯”顿时显露无遗,他受过很多苦,深知反抗是得不到好处的,他通过“示弱”来换取“不挨打”,此时的阿Q,虽懦弱,却是广大生活在底层人们的弱小代表的一个缩影!

阿Q实际上失败了,但有不愿意面对失败,而以口头上占便宜的方式来安慰自己,同样是一种自欺欺人的精神胜利法。

“你还不配……”

“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样… …”

“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

“他觉得他是第一个能够自轻自贱的人,除了‘自轻自贱’不算外,余下就是‘第一个’,状元不也是‘第一个’么?”

活动:被取笑被打时,阿Q是怎样表现的?找出相关语句,体会心理。

⑤挨打的荣耀

懦弱卑怯

思考:阿Q赌博,被抢,感到失败的痛苦了,但是他立刻转败为胜,他用了何种绝招?

⑥遭劫的安慰

自轻自贱、自我麻醉

自打嘴巴,转移痛苦。

他擎起右手,用力的往自己脸上连打了两个嘴巴,热辣辣的有些疼;打完之后,便心平气和起来,似乎打的是自己,被打的是别一个自己,不久也就仿佛是自己打了别个一般......

思考:“他睡着了”有何深意?

指阿Q已经麻木,没有思想了。

结合上面第二章中的人物语言、心理、动作描写,小结阿Q的精神胜利法和性格特点。

精神胜利法

自尊自负

自轻自贱

自打嘴巴

性格特点

妄自尊大

狭隘保守

争强好胜

懦弱卑怯

小结

续优胜纪略

研读第二章

事件 原文语句 性格特点

蒙赵太爷的打而受到“尊敬”

因与王胡争胜而被打

因小声咒骂假洋鬼子而挨打

因调戏小尼姑而被骂

活动②:结合事件中人物的表现,分析阿Q的性格,完成表格

“阿Q此后倒得意了许多年”

阿Q尤其“深恶而痛绝之”的,是他的一条假辫子

赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着

“我不知道我今天为什么这样晦气,原来就因为见了你”

趋炎附势

可悲奴相

蛮横霸道

麻木愚昧

懦弱卑怯

奴性十足

欺凌弱小

卑鄙无赖

流氓恶习

屈辱1

屈辱2

最藐视

最厌恶

只有这一部络腮胡子,实在太新奇,令人看不上眼

“最初是失望,后来却不平了”

问题探究

政论文

思考:与阿Q的“十分得意”相比,“酒店里的人”为什么只有“九分得意”?

明确:阿Q戏弄尼姑,尽显阿Q欺软怕硬,卑鄙无赖的嘴脸。“九分”是作者仿造的词语。作者略带幽默地讽刺了“酒店里的人”即看客:他们不但没有同情心,而且个个有着肮脏的灵魂。他们因为没有象阿Q那样亲手调戏小尼姑而感到不过瘾,所以比阿Q少一分得意。

小结

精神胜利法

忘却失败

欺凌弱小

性格特点

蛮横霸道

奴性十足

欺软怕硬

卑鄙无赖

“续优胜记略”中的几件事,说明阿Q的“精神胜利法”还有哪些?表现他怎样的思想性格?

总结人物形象

胜 利 方 法

自尊自负

自轻自贱

自打嘴巴

忘却失败

欺凌弱小

性 格 特 点

妄自尊大,狭隘保守

争强好胜,懦弱卑怯

蛮横霸道,奴性十足

欺软怕硬,卑鄙无赖

阿Q的“胜利方法”和思想性格:

阿Q的双重人格

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;

自己被人吃,但也可以吃别人。”

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

羊样的凶兽,凶兽样的羊

质朴愚昧 狡黠圆滑

率直任性 正统卫道

自尊自大 自轻自贱

争强好胜 忍辱屈从

狭隘保守 盲目趋时

排斥异端 向往革命

憎恶权势 趋炎附势

蛮横霸道 懦弱卑怯

敏感禁忌 麻木健忘

不满现状 安于现状

双重人格

双重人格

贫苦农民

游手之徒

阿Q形象

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。” ——《坟·灯下漫笔》

即使显得凶兽相

也还是卑怯的国民

学者林兴宅

鲁迅先生善于运用多种方法来刻画人物性格、塑造人物形象。请结合文中对阿Q这一人物的刻画,分析作者所运用的方法及效果。

塑造方法 文本内容 表达效果

正面描写

语言描写

动作描写

神态描写

“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

“突然伸出手去摩着伊新剃的头皮”“再用力的一拧”

“他怒目而视了”

“于是也心满意足地走了”

通过语言上的示弱,刻画出阿Q自轻自贱、欺软怕硬的形象。

通过两次欺负小尼姑的动作描写,刻画出阿Q欺软怕硬、哗众取宠的形象。

刻画出阿Q麻木健忘、自欺欺人的形象。

塑造方法 文本内容 表达效果

正面描写

叙述语言

心理描写

幽默

诙谐

夸张

大词小用

“后来想‘现在的世界太不成话,儿子打老子……’于是忽而想到赵太爷的威风,而现在是他的儿子了,便自己也渐渐的得意起来……”

阿Q“先前阔”,见识高,而且“真能做”,本来几乎是一个“完人”了。

阿Q也心满意足的得胜的走了。

刻画出阿Q沉浸在“精神胜利”的喜悦中的状态,突出其麻木健忘、自欺欺人、妄自尊大的形象特点。

作者用诙谐幽默、加以讽刺的语言将阿Q的精神胜利法刻画的淋漓尽致,将作者的情感态度展露得淋漓尽致。

鲁迅先生善于运用多种方法来刻画人物性格、塑造人物形象。请结合文中对阿Q这一人物的刻画,分析作者所运用的方法及效果。

都说一方水土养育一方人,阿Q作为一个生长在未庄的人,是一个卑怯狡猾、自轻自贱、欺软怕硬的底层雇农的形象,那阿Q生活的未庄又是什么样的呢?(环境描写)

未庄世情

世情 表现

人情淡薄、虚伪

人们多趋慕权势、势利

人们欺软怕硬、冷漠、自私、麻木

只要他帮忙……人们忙碌的时候,也还记起……

老头子颂扬“阿Q真能做”时,阿Q正懒洋洋瘦伶仃地在他面前,别人也说不清这话是真心还是讥笑。

赵太爷、钱太爷大受居民的尊敬,除有钱之外,就因为都是文童的爹。

阿Q欺负小尼姑时,酒店里的闲人大多是看客,一起哄笑,丝毫没有帮助的意思;阿Q也在众人的欢笑中欺负得更加有力。

未庄世情

世情 表现

人们封建思想浓厚、虚情假意、麻木自私

看重利益、为利益不择手段

小结:未庄是一个封建思想浓厚、世情冷漠的农村小镇,人们多贪慕权势、欺软怕硬、冷漠自私、麻木不仁。

阿Q在赌场中赢得钱财之后,赌场中发生了打架事件,阿Q的钱财在混乱中被抢劫一空。

钱太爷的大儿子跑去东洋回来后,辫子不见了,他的母亲大哭了十几场、老婆跳了三回井,后来他的母亲到处说“这辫子是被坏人灌醉了酒剪去的。本来是可以做大官,现在只好等留长再说了。”

探讨精神胜利法

1.请你为“精神胜利法”下个定义。

2.阿Q的“精神胜利法”产生的根源是什么?

3.你如何看待“精神胜利法”?

把握形象,探讨意图

阿Q在生活中面对不同人的表现

愚昧,受压迫欺凌

遇强者

遇弱者

憎恶、反抗

失 败

自负、自贱、忘却

胜利满足

欺凌

合作探究

提示:注意阿Q的身份、性格,注意周围环境,结合具体的情节甚至细节,以第三章“续优胜纪略”中的三件事为例。

1. 结合课文阿Q的表现,请给“精神胜利法”下定义。

提示:被定义概念=种差(本质特征)+邻近属概念(大概念)

明确:

精神胜利法,也叫阿Q主义(阿Q精神),是指一种在现实生活中遇到挫折、打击或失败而又无法改变现实局面的情况下,避开现实生活中的失败,精神上自欺自骗以求自我安慰,从而得到精神上的胜利或解脱的心理调节方法。

实质:就是屈服和逃避、麻木和健忘,就是愚昧和怯弱

1.病因诊断,根据生活环境,探讨来访者性格成因。

分析故事环境

(1)闭塞保守的地理环境:未庄是一个面积不大离城市较远的小村庄,这里的人长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外;

(2)愚昧麻木的社会环境:在未庄,赵太爷之流掌握了绝对的话语权,甚至可以决定人的姓氏,普通群众和下层穷苦百姓饱受封建礼教思想毒害,饱受欺凌而又互相争斗。

(3)统治阶级的残酷统治:贫苦农民长期政治上受压迫,经济上受剥削,精神上受毒害,人格上受侮辱。旧中国半封建半殖民地社会,是阿Q性格和悲剧产生的土壤。

鲁迅:哀其不幸、怒其不争

3.你如何看待“精神胜利法”?“精神胜利法”的实质

一种自欺自骗、自我安慰的心理现象,

一种不思进取、逃避现实,随遇而安的处事方式。

弱势群体的一种精神特征,一种奴性的典型表现。

统治者对民众实施“精神胜利法”的目的

统治者对人民进行精神的麻醉和毒害的工具,使他们忘却压迫和屈辱,没有反抗的意识和斗志,永远处于被压迫、被剥削、受毒害的状态之中,永远当统治者的奴才和顺民

阿Q正传(节选)

优胜记略

续优胜记略

先前阔

真能做

见识多

光荣的癞头疮

挨打的荣耀

痛苦的转移

怕硬篇

欺软篇

麻木、愚昧、落后、无赖的奴才相

精神胜利法乃 立身法宝

国民的劣根性

赵太爷的巴掌→更荣耀得意

王胡的碰墙→意外灭威风

假洋鬼子的哭丧棒→轻松高兴

调戏小尼姑→更轻松得意

精神胜利法乃快乐之道

内容回顾

小说主旨

通过记叙阿Q的“精神胜利法”,讽刺了以阿Q为代表的旧中国下层人民的愚昧落后和麻木不仁,揭露和批判了封建礼教、封建道德对劳动人民的麻醉和毒害,从而表达了作者改良悲惨的人生唤醒沉睡的民众的愿望。

暴露旧中国国民愚昧懦弱的劣根性, “引起疗救的注意”。

探究意图

是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?

鲁迅先生给呈现了阿Q精神胜利法的鲜活的面孔,让我们看到的是一种严重的国民劣根性,阿Q死了。但这种精神确留在我们的生活中,同学们,认为我们现在生活需要吗?

观点一:需要的,我们现在所处在压力山大的社会里,这种精神可以让我们缓解压力。一个人不可能时时刻刻、方方面面都比别人好,人的一生都不是一帆风顺的,都会或多或少的遇到一些挫折,如果没有一点阿Q精神的话,恐怕就会被郁闷的情绪击倒,心理压力会很大,会无法面对现实生活,无法面对亲朋好友。

1

2

3

拓展探究

鲁迅先生给呈现了阿Q精神胜利法的鲜活的面孔,让我们看到的是一种严重的国民劣根性,阿Q死了。但这种精神确留在我们的生活中,同学们,认为我们现在生活需要吗?

观点二:不需要,这是一种消极的生活态度,会让人一直消沉。阿Q精神只会诗人因虚幻的“精神胜利”的补偿而心满意足,进而屈服于现实,成为现实环境的奴隶。

2

拓展探究

鲁迅先生给呈现了阿Q精神胜利法的鲜活的面孔,让我们看到的是一种严重的国民劣根性,阿Q死了。但这种精神确留在我们的生活中,同学们,认为我们现在生活需要吗?

观点三:任何事情就像硬币一样都有两面性,生活中,要辩证对待。阿Q精神”并非坏事,它内含科学性;对于心理失控的人来说,它是一剂良药,使我们能放松自己的心情,从中获得自我安慰自我解脱。但阿Q精神不是时时都能用的,如果我们时时都用“阿Q精神,那么就会丧失进取意识,缺乏敏锐的发展观,我们的人生将会失去意义。

3

拓展探究

谁是“阿Q”?

阿Q具有超越时代性

对接现实

小说结尾:“这断子绝孙的阿Q!”

电影结尾处画外音:“阿Q死了,阿Q虽然没有女人,但并不如小尼姑骂得断子绝孙了。据考据家的考证说,阿Q还是有后代的,而且子孙繁多,至今不绝。”

思考:我们周围还有“阿Q” 吗

1.各种形式的安慰自己,把平衡点无限下调

2.对比自己牛的人不屑,却又爱攀关系

3.欺软怕硬

5.没有公主命却有公主病

4.可怜又可悲

知识拓展

政论文

新阿Q主义

我没钱,说明我不是守财奴!

我没车,说明我不需要考虑买车库!

我太胖,说明我不需要吃增肥药!

我不是帅哥,说明我不用担心美女老板骚扰我!

我不是老板,说明我不怕职工倒炒我的鱿鱼!

我不是领导,说明我不用担心忙得开会找替身!

我不是明星,说明我不用担心讨厌的狗仔跟我!

我没去国外旅游,是因为我怕被恐怖组织抓去做人质!

我没去炒股,是因为我怕一夜暴富别人说我爆发户!

我没去开神七,是因为领导不准我假去考飞船驾照!

阿Q超越时代、民族的意义和价值

《阿Q正传》在现代文学史上具有不可替代的地位。《阿Q正传》的"现实意义"和"针对性"一点也没有减退,反而日见其浓烈日显其尖锐,"未庄"的国情并无根本改观,"阿Q精神"仍然到处可见。《阿Q正传》就是一把解剖刀,通过"解剖自己"而剖析中国人的精神危机和国民性格。

阿Q超越时代、民族的意义和价值

我读这篇小说的时候,总觉得阿Q这人很是面熟,是呵,他是中国人品性的结晶呀。 ——茅盾

我又觉得“阿Q相”未必全然是中国民族所特具,似乎这也是人类的普通弱点的一种。 ——茅盾《读<呐喊>》

我们民族中的每一个分子,都把自身检验一下,看你还带有阿Q灵魂原子没有......一定要勇于正视我们自身的缺点和毛病,一定要洗涤我们的灵魂。

——作家张天翼《论〈阿Q正传〉》

积极性:“精神胜利法”是处于无奈之中的“人”的一种几乎是无可非议的选择,精神胜利法可以缓解人们精神上的压力,保持自我内心的平衡。

消极性:但这种调节应该是适度的,阿Q的精神胜利法是被动适应方式,即“在无法改变自身实际社会地位的时候,以被动忍耐的方式适应被压迫、被蹂躏的悲惨处境”。偶一为之,并不可怕;陷在其中而不能自拔,忘却了实际的战斗,甚至构成一个人的行为方式和本质属性,则只能驱人走向毁灭之途。

正确做法:对于失败,我们不能苟且,不能容忍,应该作出抗争,以求得实际的胜利。

你怎么看待这种“阿Q精神胜利法”?

阿Q形象的意义(主题)

意图有两点:

是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

政论文

一、《阿Q正传》具有广泛的社会意义。它画出了国人的灵魂,暴露了国民的弱点,达到了“揭出病苦,引起疗救的注意”的效果。阿Q的身份虽是农民,但这个形象所表现出的性格弱点却并不只是农民才有的,它具有更广泛的普遍性,鲁迅先生把阿Q性格作为国民性的最劣表现加以鞭挞,因而也就更具广泛的社会意义。鲁迅先生从整个国民的思想和精神状况出发,对其精神、思想的痼疾进行典型概括,是要提醒人们,引导人们反思和自省,同时也是要呼吁改革者们共同来作改造国民性的工作。

政论文

二、在《阿Q正传》中,鲁迅先生把探索中国农民问题和考察中国革命问题联系在一起,作品通过对阿Q的遭遇和阿Q式的革命的描写,深刻地总结了辛亥革命之所以归于失败的历史教训。《阿Q正传》对辛亥革命作了正面描写。作品前六章,在赵太爷与阿Q的冲突发展中揭示了当时农村阶级矛盾不断深化和激化的趋势。而对阿Q走向末路的描写,正是对思想革命的呼唤。辛亥革命爆发后,赵太爷、钱太爷们和阿Q开始出现不同的动向。小说一方面写了赵太爷、钱太爷们从害怕革命、投机革命到垄断革命和镇压阿Q,由此揭示出辛亥革命的悲剧:革命的对象不仅仍然执掌着政权,而且“骤然大阔”,发了“革命”财,而应在革命中得到解放的民众依旧是任人宰割的奴隶。小说另一方面着重揭示和批判了阿Q式的革命,怵目惊心地写出了阿Q至死不觉悟和他的可悲“大团圆”的下场,由此揭示了辛亥革命更深层次的悲剧:革命没有真正唤醒民众,并未觉醒的民众糊里糊涂地参加革命,又糊里糊涂地被杀;而且可以想象,阿Q即使参加革命并掌握政权,他那样的落后的革命意识又将导致“革命”成为何种性质!小说要告诉人们的是:阿Q式的“革命”和杀害阿Q的“革命”,都只能使中国一天一天“沉入黑暗”;中国迫切需要真正的革命,而要使真革命获得胜利,首先需要有一场思想革命和觉醒了的人民!

以上是两位画家创作的阿Q画像,请结合选文的具体内容,

说说你认为哪幅画与你心中的阿Q更为接近。

拓展延伸

赵延年的阿Q

丰子恺的阿Q

示例:我认为图一与我心中的阿Q形象更为接近。画中阿Q撇着嘴的样子形象地表现出了他的妄自尊大,画家表现的阿Q是一个背对着读者转过头来的形象,表现出他被人欺负后在心里恨恨地嘟哝“儿子打老子”的样子。

拓展延伸

解析:第一幅,重点抓住漫画中人物神态来分析其心理性格,比如充满怒气的眼神和撇着嘴的细节,分析其被众人嘲笑奚落后的心理。

示例:我认为图二与我心中的阿Q形象更为接近。阿Q衣服上的补丁表示他生活贫苦,头发长短不齐,似乎可以看到头上的癞疮疤。画中阿Q倒背着手显得无所事事,皱起的眉头好像表现出对别人的不屑,外形表现得比较接近课文中的形象。

拓展延伸

解析:第二幅,要抓住漫画中人物的服饰细节,打了补丁,捆着腰带,别着烟袋,分析其无所事事又穷困潦倒的生活状态;抓住长短不齐的头发,皱着的眉头,不屑的眼神分析其心理。

在旧社会的压迫下,几乎所有人都因屈辱的地位和统治阶级思想的毒害而不能正视现实,成为那个时代的“阿Q”。那鲁迅笔下的”阿Q“究竟是怎样的人呢?他又有什么地方可以引发人们的深思呢?今天,我们就一起学习鲁迅的作品——《阿Q正传》。

课程导入

学习鲁迅的作品——《阿Q正传》

单元学习主题

【中国现当代文学】

什么是中国现当代文学?

中国现当代文学指“五四”前后至今的文学,即包括现代文学和当代文学。它是和中国的现代史和当代史相对应的概念。现代指新民主主义革命时期,当代指社会主义时期。

常见的分法:现代文学1917年——1949年

当代文学1949年——至今

单元学习主题

【中国现当代文学发展概貌】

现代文学:1917——1949

①1917——1927 文学革命的发生和发展时期《阿Q正传》1921

代表作家:胡适、鲁迅、冰心、郁达夫、郭沫若、徐志摩

②1928——1937新文学的兴旺与繁荣时期

《边城》1934《大堰河》1933《再别康桥》1928

代表作家:左翼作家联盟(鲁迅、柔石、艾青、丁玲)

③1937——1949战争时期的文学矛盾《风景谈》

钱钟书《围城》赵树理《小二黑结婚》

单元学习主题

【中国现当代文学发展概貌】

当代文学:

①1949——1966 十七年文学时期《茶馆》1956

表现社会变革风貌、社会主义时代精神

②1966——1976文革时期

③1976——至今 新时期文学《秦腔》1983

包罗万象 代表作家:刘心武、路遥、贾平凹、陈忠实

课标单元学习目标

学习目标

1、深入研读本单元所选作品,结合社会历史背景思考作品内涵,理解现当代文学的精神追求与思想意义;探究作品所表现的近代以来中国人社会生活和情感世界变动的轨迹,把握现当代文学的成就和意义。

2、研读小说、诗歌、散文、戏剧等各种体裁的作品,综合运用多种欣赏方法,多角度、多层面探究这些作品的艺术成就和思想意蕴,提高文学鉴赏能力和审美品位。

3、尝试分析和评价不同作家的创作风格;从语言锤炼的角度,探究作品的语言表达技巧,撰写语言鉴赏札记。

5 阿Q正传(节选)/鲁迅

*边城(节选)/沈从文

单元写作 妙笔生花有文采

第二单元

6 大堰河——我的保姆/艾青

*再别康桥/徐志摩

7 风景谈/老舍

*秦腔/贾平凹

8 茶馆(节选)/老舍

【中国现当代文学】

小说

戏剧

散文

诗歌

人文主题:时代镜像

这几组不同体裁的文学作品,展示了近百年来中国现代当文学的发展风貌,展示了近百年中国深刻的社会变迁;更展示了近百年国人在艰难困苦之中不懈的探索精神。

学习这些作品可以知道我们过去百年苦难的原因;可以知道我们民族复兴的过程;可以从先贤身上汲取力量!更好前行。前事不忘后事之师。

了解鲁迅的生平以及作品写作的时代背景。

1.

学习目标

分析阿Q的性格特点,挖掘“精神胜利法”内涵。

2.

深度解读重要语句或段落,欣赏作品的艺术特色。

3.

关注小说喜剧表象下的悲剧意味,探讨阿Q为何具有超越时代的民族意义和价值。

4.

走进作者

1902年去日本留学,原学医,后从事文艺,希望以此改变国民精神。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

鲁迅(1881-1936)

原名周樟寿,后改为周树人,浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将,也被人民称为“民族魂”。

鲁迅的小说多取材于当时病态的现实社会,旨在“揭出病苦,引起疗救的注意”。杂文数量极多,题材广泛,形象鲜明,论辩犀利,文风多变。

走进作者

《阿Q正传》是鲁迅创作的中篇小说,是中国现代文史上的不朽杰作。

代表作品

小说集 《呐喊》《彷徨》《故事新编》

(《阿Q正传》等皆收于《呐喊》中)

散文集 《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)

(《藤野先生》《从百草园到三味书屋》等)

散文诗集 《野草》

散文诗集 《且介亭杂文》《华盖集》《南腔北调集》等。

代表作品:

1911年的辛亥革命,虽然推翻了中国两千多年的封建帝制,但并未唤醒广大农民群众,也没有触动封建统治的政治基础和封建阶级的根本利益。一些投机分子摇身一变成了“革命者”,他们利用革命政权迫害革命势力,杀害革命党人、革命群众。

阿Q这个想要革命的流浪雇农,却被假革命、反革命分子和假革命政权杀害了。他是无辜者,假革命者有罪,而无辜者死,假革命者生。《阿Q正传》就是在这样颠倒黑白的历史背景下产生的。

写作背景

题目解说

①“阿Q”是小说中的主人公。

鲁迅在小说前言里解释,他应该叫阿Quei,但不知道他是不是中秋节出生,所以不能写桂花的桂;也不知道是否有哥哥叫阿富,所以也不能叫宝贵的贵,因此就用拼音的第一个字母Q来代替。

之所以用Q,因为Q像没有五官的脸,但有一条辫子,代表了当年汉人的耻辱。一个空白的脸,托一根辨子,体现出麻木的国民性,像被杀头也没表情的“吃瓜群众”的脸。

②“正传”指章回体小说、评书等的正文,也指所要叙述的正题,这里引申为“本传(记载一人的生平事迹)”的意思。

情节梳理

提示:小说没有按照传记常用的时间顺序或事件的发生过程来写,而是选取了主人公生活的几个典型事件集结成篇,请大家认真阅读并概括第二章《优胜记略》和第三章《续优胜记略》讲述了有关阿Q的哪些事情?

活动:速读文本,理清课文节选部分的主要情节

“优胜记略”

①“先前阔”

②“真能做”

③“见识高”

④“癞疮疤”

⑤挨打的荣耀

⑥遭劫的安慰

“续优胜纪略”

①蒙赵太爷的打而受到“尊敬”

②因与王胡争胜而被打

③因小声咒骂假洋鬼子而挨打

④因调戏小尼姑而被骂

统治阶级

封建地主阶级的代表

赵太爷

钱太爷

受过奴化教育的假洋鬼子

钱少爷

被压迫阶层

阿Q、王胡、小尼姑、小D、吴妈以及闲人们

人物简介

活动:速读文本,弄清课文节选部分的主要人物及其关系

人物关系图

闲 人

王 胡

阿Q

假洋鬼子

小尼姑

闲人——阿Q癞疮疤被笑话,反抗被打

王胡——比捉虱子,被打

假洋鬼子——挨假洋鬼子的哭丧棒

小尼姑——欺负小尼姑

分析人物

走近阿Q:初识人物(完成表格)

姓名 籍贯

年龄 婚姻状况

身份 工作

政治面貌 住址

家庭成员 外貌特征

爱好

性格特征

口头禅

阿Q

30左右

雇农

无

喝酒、押牌宝

精神胜利法

妈妈的

未婚

打短工

未庄土谷祠

癞疮疤、黄辫子、破夹袄

不详

欺负小尼姑

生平最得意的事

生平最值得

炫耀的事

进城并看过杀头

贫农

生前最后一句话

过了二十年又是一个……

评价

他评-- 真能做/自尊/

自负 /见识高/完人

自评--阔/

第一个自轻自贱的人

小结:通过以上信息,我们可以看到,阿Q是一个怎样的人?

无名无姓,无家无根

没有家人,大龄未婚

没有固定收入、穿破夹袄,头有癞疮疤

地位低下

无依无靠

贫困潦倒

中国农村特别注重姓氏宗族,势单力薄的姓氏,往往受欺负,而望族大姓,往往感到自豪。

阿Q没有姓名,也没有籍贯,那就是无可依靠,其悲惨处境,自不待言。

六无奴隶:一个无姓、无名、无籍贯、无行状、无家、无固定职业

阿Q是一个地位低下、无依无靠、贫困的深受剥削和压迫的雇农

总结:

研读第二章

优胜记略

阿Q胜利

大致、简单的记录

记录阿Q胜利的故事

分析人物

分析阿Q:结合具体事件

活动:速度第二章“优胜记略”,概括体现阿Q性格的重要事件

①“先前阔”

“我们先前——比你阔多啦!你算是什么东西!”

与人口角

思考:表现阿Q怎样的心态?

明确:这句话是阿Q面对现实的穷困感到无奈,用虚无飘渺的阔气来压倒别人,取得精神上的胜利。

要强、妄自尊大

②“真能做”

有一个老头颂扬说:“阿Q真能做!”这时阿Q赤着膊,懒洋洋的瘦伶仃的正在他面前,别人也摸不着这话是真心还是讥笑,然而阿Q很喜欢。

不辨夸讽,将讥笑当作褒奖来满足自己

病态的自尊、自欺欺人

分析人物

分析阿Q:结合事件

③“见识高”

全不在他眼睛里

看不起未庄人

鄙薄城里人

没见过城里人煎鱼

“我的儿子会阔得多啦!”

“条凳”“细葱丝”

“这是错的”“可笑”

妄自尊大,狭隘保守

④“癞疮疤”

1.最恼人的是在他头皮上,颇有几处不知于何时的癞疮疤。这虽然也在他身上,而看阿Q的意思,倒也似乎以为不足贵的,因为他讳说"癞"以及一切近于"赖"的音,后来推而广之,"光"也讳,"亮"也讳,再后来,连"灯""烛"都讳了。一犯讳,不问有心与无心,阿Q便全疤通红的发起怒来。

敏感禁忌,内心脆弱

2.阿Q便全疤通红的发起怒来,估量了对手,口讷的他便骂,气力小的他便打;然而不知怎么一回事,总还是阿Q吃亏的时候多。于是他渐渐的变换了方针,大抵改为怒目而视了。

欺软怕硬

面对比自己强大的对手,阿Q很懂得“审时度势”,马上卑躬屈膝起来,骨子里的“懦弱”和“卑怯”顿时显露无遗,他受过很多苦,深知反抗是得不到好处的,他通过“示弱”来换取“不挨打”,此时的阿Q,虽懦弱,却是广大生活在底层人们的弱小代表的一个缩影!

阿Q实际上失败了,但有不愿意面对失败,而以口头上占便宜的方式来安慰自己,同样是一种自欺欺人的精神胜利法。

“你还不配……”

“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样… …”

“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

“他觉得他是第一个能够自轻自贱的人,除了‘自轻自贱’不算外,余下就是‘第一个’,状元不也是‘第一个’么?”

活动:被取笑被打时,阿Q是怎样表现的?找出相关语句,体会心理。

⑤挨打的荣耀

懦弱卑怯

思考:阿Q赌博,被抢,感到失败的痛苦了,但是他立刻转败为胜,他用了何种绝招?

⑥遭劫的安慰

自轻自贱、自我麻醉

自打嘴巴,转移痛苦。

他擎起右手,用力的往自己脸上连打了两个嘴巴,热辣辣的有些疼;打完之后,便心平气和起来,似乎打的是自己,被打的是别一个自己,不久也就仿佛是自己打了别个一般......

思考:“他睡着了”有何深意?

指阿Q已经麻木,没有思想了。

结合上面第二章中的人物语言、心理、动作描写,小结阿Q的精神胜利法和性格特点。

精神胜利法

自尊自负

自轻自贱

自打嘴巴

性格特点

妄自尊大

狭隘保守

争强好胜

懦弱卑怯

小结

续优胜纪略

研读第二章

事件 原文语句 性格特点

蒙赵太爷的打而受到“尊敬”

因与王胡争胜而被打

因小声咒骂假洋鬼子而挨打

因调戏小尼姑而被骂

活动②:结合事件中人物的表现,分析阿Q的性格,完成表格

“阿Q此后倒得意了许多年”

阿Q尤其“深恶而痛绝之”的,是他的一条假辫子

赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着

“我不知道我今天为什么这样晦气,原来就因为见了你”

趋炎附势

可悲奴相

蛮横霸道

麻木愚昧

懦弱卑怯

奴性十足

欺凌弱小

卑鄙无赖

流氓恶习

屈辱1

屈辱2

最藐视

最厌恶

只有这一部络腮胡子,实在太新奇,令人看不上眼

“最初是失望,后来却不平了”

问题探究

政论文

思考:与阿Q的“十分得意”相比,“酒店里的人”为什么只有“九分得意”?

明确:阿Q戏弄尼姑,尽显阿Q欺软怕硬,卑鄙无赖的嘴脸。“九分”是作者仿造的词语。作者略带幽默地讽刺了“酒店里的人”即看客:他们不但没有同情心,而且个个有着肮脏的灵魂。他们因为没有象阿Q那样亲手调戏小尼姑而感到不过瘾,所以比阿Q少一分得意。

小结

精神胜利法

忘却失败

欺凌弱小

性格特点

蛮横霸道

奴性十足

欺软怕硬

卑鄙无赖

“续优胜记略”中的几件事,说明阿Q的“精神胜利法”还有哪些?表现他怎样的思想性格?

总结人物形象

胜 利 方 法

自尊自负

自轻自贱

自打嘴巴

忘却失败

欺凌弱小

性 格 特 点

妄自尊大,狭隘保守

争强好胜,懦弱卑怯

蛮横霸道,奴性十足

欺软怕硬,卑鄙无赖

阿Q的“胜利方法”和思想性格:

阿Q的双重人格

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;

自己被人吃,但也可以吃别人。”

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

羊样的凶兽,凶兽样的羊

质朴愚昧 狡黠圆滑

率直任性 正统卫道

自尊自大 自轻自贱

争强好胜 忍辱屈从

狭隘保守 盲目趋时

排斥异端 向往革命

憎恶权势 趋炎附势

蛮横霸道 懦弱卑怯

敏感禁忌 麻木健忘

不满现状 安于现状

双重人格

双重人格

贫苦农民

游手之徒

阿Q形象

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。” ——《坟·灯下漫笔》

即使显得凶兽相

也还是卑怯的国民

学者林兴宅

鲁迅先生善于运用多种方法来刻画人物性格、塑造人物形象。请结合文中对阿Q这一人物的刻画,分析作者所运用的方法及效果。

塑造方法 文本内容 表达效果

正面描写

语言描写

动作描写

神态描写

“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

“突然伸出手去摩着伊新剃的头皮”“再用力的一拧”

“他怒目而视了”

“于是也心满意足地走了”

通过语言上的示弱,刻画出阿Q自轻自贱、欺软怕硬的形象。

通过两次欺负小尼姑的动作描写,刻画出阿Q欺软怕硬、哗众取宠的形象。

刻画出阿Q麻木健忘、自欺欺人的形象。

塑造方法 文本内容 表达效果

正面描写

叙述语言

心理描写

幽默

诙谐

夸张

大词小用

“后来想‘现在的世界太不成话,儿子打老子……’于是忽而想到赵太爷的威风,而现在是他的儿子了,便自己也渐渐的得意起来……”

阿Q“先前阔”,见识高,而且“真能做”,本来几乎是一个“完人”了。

阿Q也心满意足的得胜的走了。

刻画出阿Q沉浸在“精神胜利”的喜悦中的状态,突出其麻木健忘、自欺欺人、妄自尊大的形象特点。

作者用诙谐幽默、加以讽刺的语言将阿Q的精神胜利法刻画的淋漓尽致,将作者的情感态度展露得淋漓尽致。

鲁迅先生善于运用多种方法来刻画人物性格、塑造人物形象。请结合文中对阿Q这一人物的刻画,分析作者所运用的方法及效果。

都说一方水土养育一方人,阿Q作为一个生长在未庄的人,是一个卑怯狡猾、自轻自贱、欺软怕硬的底层雇农的形象,那阿Q生活的未庄又是什么样的呢?(环境描写)

未庄世情

世情 表现

人情淡薄、虚伪

人们多趋慕权势、势利

人们欺软怕硬、冷漠、自私、麻木

只要他帮忙……人们忙碌的时候,也还记起……

老头子颂扬“阿Q真能做”时,阿Q正懒洋洋瘦伶仃地在他面前,别人也说不清这话是真心还是讥笑。

赵太爷、钱太爷大受居民的尊敬,除有钱之外,就因为都是文童的爹。

阿Q欺负小尼姑时,酒店里的闲人大多是看客,一起哄笑,丝毫没有帮助的意思;阿Q也在众人的欢笑中欺负得更加有力。

未庄世情

世情 表现

人们封建思想浓厚、虚情假意、麻木自私

看重利益、为利益不择手段

小结:未庄是一个封建思想浓厚、世情冷漠的农村小镇,人们多贪慕权势、欺软怕硬、冷漠自私、麻木不仁。

阿Q在赌场中赢得钱财之后,赌场中发生了打架事件,阿Q的钱财在混乱中被抢劫一空。

钱太爷的大儿子跑去东洋回来后,辫子不见了,他的母亲大哭了十几场、老婆跳了三回井,后来他的母亲到处说“这辫子是被坏人灌醉了酒剪去的。本来是可以做大官,现在只好等留长再说了。”

探讨精神胜利法

1.请你为“精神胜利法”下个定义。

2.阿Q的“精神胜利法”产生的根源是什么?

3.你如何看待“精神胜利法”?

把握形象,探讨意图

阿Q在生活中面对不同人的表现

愚昧,受压迫欺凌

遇强者

遇弱者

憎恶、反抗

失 败

自负、自贱、忘却

胜利满足

欺凌

合作探究

提示:注意阿Q的身份、性格,注意周围环境,结合具体的情节甚至细节,以第三章“续优胜纪略”中的三件事为例。

1. 结合课文阿Q的表现,请给“精神胜利法”下定义。

提示:被定义概念=种差(本质特征)+邻近属概念(大概念)

明确:

精神胜利法,也叫阿Q主义(阿Q精神),是指一种在现实生活中遇到挫折、打击或失败而又无法改变现实局面的情况下,避开现实生活中的失败,精神上自欺自骗以求自我安慰,从而得到精神上的胜利或解脱的心理调节方法。

实质:就是屈服和逃避、麻木和健忘,就是愚昧和怯弱

1.病因诊断,根据生活环境,探讨来访者性格成因。

分析故事环境

(1)闭塞保守的地理环境:未庄是一个面积不大离城市较远的小村庄,这里的人长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外;

(2)愚昧麻木的社会环境:在未庄,赵太爷之流掌握了绝对的话语权,甚至可以决定人的姓氏,普通群众和下层穷苦百姓饱受封建礼教思想毒害,饱受欺凌而又互相争斗。

(3)统治阶级的残酷统治:贫苦农民长期政治上受压迫,经济上受剥削,精神上受毒害,人格上受侮辱。旧中国半封建半殖民地社会,是阿Q性格和悲剧产生的土壤。

鲁迅:哀其不幸、怒其不争

3.你如何看待“精神胜利法”?“精神胜利法”的实质

一种自欺自骗、自我安慰的心理现象,

一种不思进取、逃避现实,随遇而安的处事方式。

弱势群体的一种精神特征,一种奴性的典型表现。

统治者对民众实施“精神胜利法”的目的

统治者对人民进行精神的麻醉和毒害的工具,使他们忘却压迫和屈辱,没有反抗的意识和斗志,永远处于被压迫、被剥削、受毒害的状态之中,永远当统治者的奴才和顺民

阿Q正传(节选)

优胜记略

续优胜记略

先前阔

真能做

见识多

光荣的癞头疮

挨打的荣耀

痛苦的转移

怕硬篇

欺软篇

麻木、愚昧、落后、无赖的奴才相

精神胜利法乃 立身法宝

国民的劣根性

赵太爷的巴掌→更荣耀得意

王胡的碰墙→意外灭威风

假洋鬼子的哭丧棒→轻松高兴

调戏小尼姑→更轻松得意

精神胜利法乃快乐之道

内容回顾

小说主旨

通过记叙阿Q的“精神胜利法”,讽刺了以阿Q为代表的旧中国下层人民的愚昧落后和麻木不仁,揭露和批判了封建礼教、封建道德对劳动人民的麻醉和毒害,从而表达了作者改良悲惨的人生唤醒沉睡的民众的愿望。

暴露旧中国国民愚昧懦弱的劣根性, “引起疗救的注意”。

探究意图

是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?

鲁迅先生给呈现了阿Q精神胜利法的鲜活的面孔,让我们看到的是一种严重的国民劣根性,阿Q死了。但这种精神确留在我们的生活中,同学们,认为我们现在生活需要吗?

观点一:需要的,我们现在所处在压力山大的社会里,这种精神可以让我们缓解压力。一个人不可能时时刻刻、方方面面都比别人好,人的一生都不是一帆风顺的,都会或多或少的遇到一些挫折,如果没有一点阿Q精神的话,恐怕就会被郁闷的情绪击倒,心理压力会很大,会无法面对现实生活,无法面对亲朋好友。

1

2

3

拓展探究

鲁迅先生给呈现了阿Q精神胜利法的鲜活的面孔,让我们看到的是一种严重的国民劣根性,阿Q死了。但这种精神确留在我们的生活中,同学们,认为我们现在生活需要吗?

观点二:不需要,这是一种消极的生活态度,会让人一直消沉。阿Q精神只会诗人因虚幻的“精神胜利”的补偿而心满意足,进而屈服于现实,成为现实环境的奴隶。

2

拓展探究

鲁迅先生给呈现了阿Q精神胜利法的鲜活的面孔,让我们看到的是一种严重的国民劣根性,阿Q死了。但这种精神确留在我们的生活中,同学们,认为我们现在生活需要吗?

观点三:任何事情就像硬币一样都有两面性,生活中,要辩证对待。阿Q精神”并非坏事,它内含科学性;对于心理失控的人来说,它是一剂良药,使我们能放松自己的心情,从中获得自我安慰自我解脱。但阿Q精神不是时时都能用的,如果我们时时都用“阿Q精神,那么就会丧失进取意识,缺乏敏锐的发展观,我们的人生将会失去意义。

3

拓展探究

谁是“阿Q”?

阿Q具有超越时代性

对接现实

小说结尾:“这断子绝孙的阿Q!”

电影结尾处画外音:“阿Q死了,阿Q虽然没有女人,但并不如小尼姑骂得断子绝孙了。据考据家的考证说,阿Q还是有后代的,而且子孙繁多,至今不绝。”

思考:我们周围还有“阿Q” 吗

1.各种形式的安慰自己,把平衡点无限下调

2.对比自己牛的人不屑,却又爱攀关系

3.欺软怕硬

5.没有公主命却有公主病

4.可怜又可悲

知识拓展

政论文

新阿Q主义

我没钱,说明我不是守财奴!

我没车,说明我不需要考虑买车库!

我太胖,说明我不需要吃增肥药!

我不是帅哥,说明我不用担心美女老板骚扰我!

我不是老板,说明我不怕职工倒炒我的鱿鱼!

我不是领导,说明我不用担心忙得开会找替身!

我不是明星,说明我不用担心讨厌的狗仔跟我!

我没去国外旅游,是因为我怕被恐怖组织抓去做人质!

我没去炒股,是因为我怕一夜暴富别人说我爆发户!

我没去开神七,是因为领导不准我假去考飞船驾照!

阿Q超越时代、民族的意义和价值

《阿Q正传》在现代文学史上具有不可替代的地位。《阿Q正传》的"现实意义"和"针对性"一点也没有减退,反而日见其浓烈日显其尖锐,"未庄"的国情并无根本改观,"阿Q精神"仍然到处可见。《阿Q正传》就是一把解剖刀,通过"解剖自己"而剖析中国人的精神危机和国民性格。

阿Q超越时代、民族的意义和价值

我读这篇小说的时候,总觉得阿Q这人很是面熟,是呵,他是中国人品性的结晶呀。 ——茅盾

我又觉得“阿Q相”未必全然是中国民族所特具,似乎这也是人类的普通弱点的一种。 ——茅盾《读<呐喊>》

我们民族中的每一个分子,都把自身检验一下,看你还带有阿Q灵魂原子没有......一定要勇于正视我们自身的缺点和毛病,一定要洗涤我们的灵魂。

——作家张天翼《论〈阿Q正传〉》

积极性:“精神胜利法”是处于无奈之中的“人”的一种几乎是无可非议的选择,精神胜利法可以缓解人们精神上的压力,保持自我内心的平衡。

消极性:但这种调节应该是适度的,阿Q的精神胜利法是被动适应方式,即“在无法改变自身实际社会地位的时候,以被动忍耐的方式适应被压迫、被蹂躏的悲惨处境”。偶一为之,并不可怕;陷在其中而不能自拔,忘却了实际的战斗,甚至构成一个人的行为方式和本质属性,则只能驱人走向毁灭之途。

正确做法:对于失败,我们不能苟且,不能容忍,应该作出抗争,以求得实际的胜利。

你怎么看待这种“阿Q精神胜利法”?

阿Q形象的意义(主题)

意图有两点:

是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

政论文

一、《阿Q正传》具有广泛的社会意义。它画出了国人的灵魂,暴露了国民的弱点,达到了“揭出病苦,引起疗救的注意”的效果。阿Q的身份虽是农民,但这个形象所表现出的性格弱点却并不只是农民才有的,它具有更广泛的普遍性,鲁迅先生把阿Q性格作为国民性的最劣表现加以鞭挞,因而也就更具广泛的社会意义。鲁迅先生从整个国民的思想和精神状况出发,对其精神、思想的痼疾进行典型概括,是要提醒人们,引导人们反思和自省,同时也是要呼吁改革者们共同来作改造国民性的工作。

政论文

二、在《阿Q正传》中,鲁迅先生把探索中国农民问题和考察中国革命问题联系在一起,作品通过对阿Q的遭遇和阿Q式的革命的描写,深刻地总结了辛亥革命之所以归于失败的历史教训。《阿Q正传》对辛亥革命作了正面描写。作品前六章,在赵太爷与阿Q的冲突发展中揭示了当时农村阶级矛盾不断深化和激化的趋势。而对阿Q走向末路的描写,正是对思想革命的呼唤。辛亥革命爆发后,赵太爷、钱太爷们和阿Q开始出现不同的动向。小说一方面写了赵太爷、钱太爷们从害怕革命、投机革命到垄断革命和镇压阿Q,由此揭示出辛亥革命的悲剧:革命的对象不仅仍然执掌着政权,而且“骤然大阔”,发了“革命”财,而应在革命中得到解放的民众依旧是任人宰割的奴隶。小说另一方面着重揭示和批判了阿Q式的革命,怵目惊心地写出了阿Q至死不觉悟和他的可悲“大团圆”的下场,由此揭示了辛亥革命更深层次的悲剧:革命没有真正唤醒民众,并未觉醒的民众糊里糊涂地参加革命,又糊里糊涂地被杀;而且可以想象,阿Q即使参加革命并掌握政权,他那样的落后的革命意识又将导致“革命”成为何种性质!小说要告诉人们的是:阿Q式的“革命”和杀害阿Q的“革命”,都只能使中国一天一天“沉入黑暗”;中国迫切需要真正的革命,而要使真革命获得胜利,首先需要有一场思想革命和觉醒了的人民!

以上是两位画家创作的阿Q画像,请结合选文的具体内容,

说说你认为哪幅画与你心中的阿Q更为接近。

拓展延伸

赵延年的阿Q

丰子恺的阿Q

示例:我认为图一与我心中的阿Q形象更为接近。画中阿Q撇着嘴的样子形象地表现出了他的妄自尊大,画家表现的阿Q是一个背对着读者转过头来的形象,表现出他被人欺负后在心里恨恨地嘟哝“儿子打老子”的样子。

拓展延伸

解析:第一幅,重点抓住漫画中人物神态来分析其心理性格,比如充满怒气的眼神和撇着嘴的细节,分析其被众人嘲笑奚落后的心理。

示例:我认为图二与我心中的阿Q形象更为接近。阿Q衣服上的补丁表示他生活贫苦,头发长短不齐,似乎可以看到头上的癞疮疤。画中阿Q倒背着手显得无所事事,皱起的眉头好像表现出对别人的不屑,外形表现得比较接近课文中的形象。

拓展延伸

解析:第二幅,要抓住漫画中人物的服饰细节,打了补丁,捆着腰带,别着烟袋,分析其无所事事又穷困潦倒的生活状态;抓住长短不齐的头发,皱着的眉头,不屑的眼神分析其心理。

在旧社会的压迫下,几乎所有人都因屈辱的地位和统治阶级思想的毒害而不能正视现实,成为那个时代的“阿Q”。那鲁迅笔下的”阿Q“究竟是怎样的人呢?他又有什么地方可以引发人们的深思呢?今天,我们就一起学习鲁迅的作品——《阿Q正传》。

课程导入

学习鲁迅的作品——《阿Q正传》