回归教材重难点06 辛亥革命与中华民国的建立(含解析)-2024年高中高考历史三轮冲刺过关(新高考专用)

文档属性

| 名称 | 回归教材重难点06 辛亥革命与中华民国的建立(含解析)-2024年高中高考历史三轮冲刺过关(新高考专用) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 89.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-13 23:29:41 | ||

图片预览

文档简介

回归教材重难点 06 辛亥革命与中华民国的建立

清末新政、辛亥革命、民族资本主义短暂春天、孙中山的三民主义、新文化运动、马克 思主义在中国的传播和发展。从传承与创新角度命题考查近代思想的演变:近代中国向西方

学习的演变过程、内容及特点是高考命题的重点。

一、资产阶级革命——辛亥革命(1911)

1.历史背景条件:

民族危机 列强瓜分狂潮, 民族危机的不断加剧;《辛丑条约》签订, 民族危机更加严重, 清政府成为洋人的朝廷,逐渐激化国内矛盾

社会基础 清政府实施“薪政”和“预备立宪” 改革, 使立宪派等社会精英阶层觉醒, 新军、 留学生都走向清统治的对立面,为革命聚集了社会力量

新政内容:政治改革官制;经济奖励实业,设立商部;教育废除科举,兴办 学堂;军事编练新军。新政意义:客观促进民族资本主义发展;民族资产阶 级力量的壮大;改革办学和留学热潮众多的青年学生和知识分子阶层为革命 基础力量;新政新军逐渐成为清政府的掘墓人

经济基础 清末民族资本主义经济的发展,为革命提供了经济基础

阶级基础 戊戌变法以来民族资产阶级力量的不断发展壮大,提供阶级基础

思想条件 近代西方启蒙思想的传播;资产阶级民主革命思想的形成和传播

组织基础 资产阶级革命团体和政党同盟会的成立及相关的组织活动

实践锻炼 同盟会组织革命党人发动了一系列武装起义(最重要是黄花岗起义、萍浏醴 起义),推动了革命高潮

有利时机 四川保路运动爆发,湖北新军入川镇压,造成湖北防务空虚

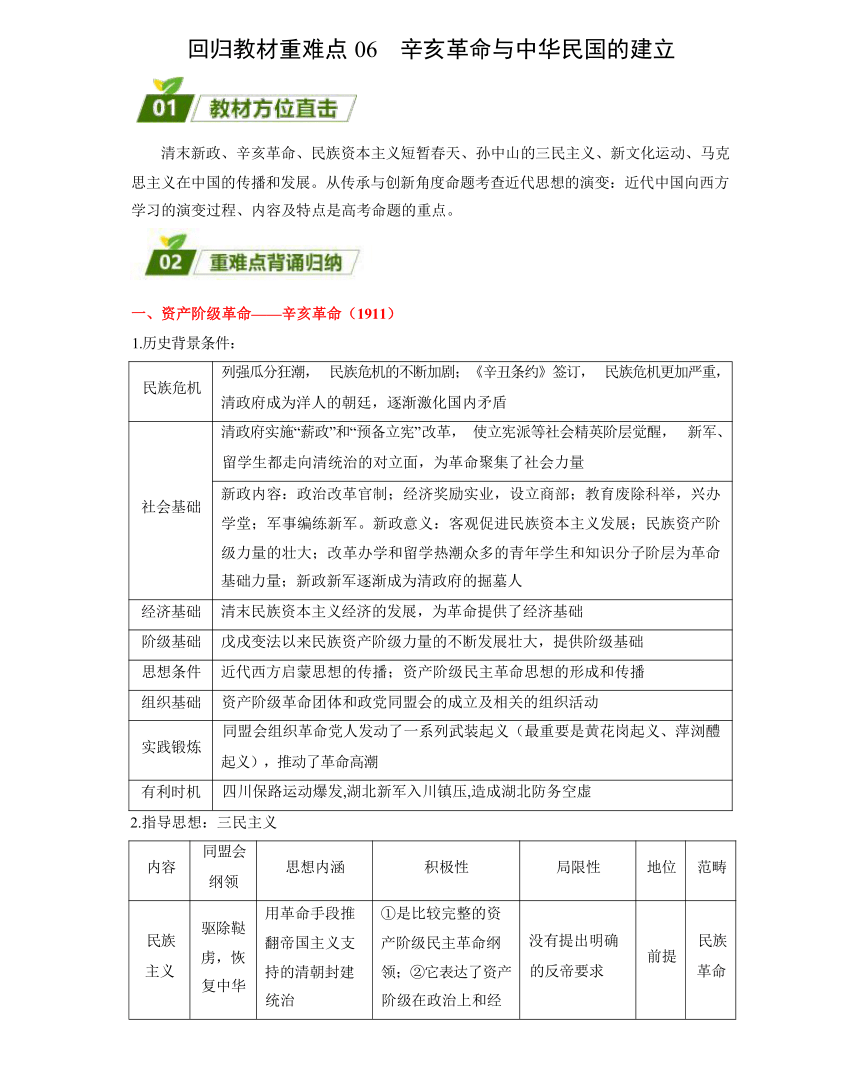

2.指导思想:三民主义

内容 同盟会 纲领 思想内涵 积极性 局限性 地位 范畴

民族 主义 驱除鞑 虏,恢 复中华 用革命手段推 翻帝国主义支 持的清朝封建 统治 ①是比较完整的资 产阶级民主革命纲 领;②它表达了资产 阶级在政治上和经 没有提出明确 的反帝要求 前提 民族 革命

民权 主义 创立民 国 通过政治革命, 推翻封建帝制, 建立资产阶级 民主共和国 济上的利益和要求; ③反映了中国人民 要求民族独立和民 主权利的共同愿望 , 推动了革命的发展。 没有将整个地 主阶级作为斗 争对象;也没明 确规定广大劳 动人民权利 核心 政治 革命

民生 主义 平均地 权 核定地价, 涨价 归国家所有, 国 民共享 没有从根本上 触动封建土地 所有制, 且难以 实现 补充 发展 社会 革命

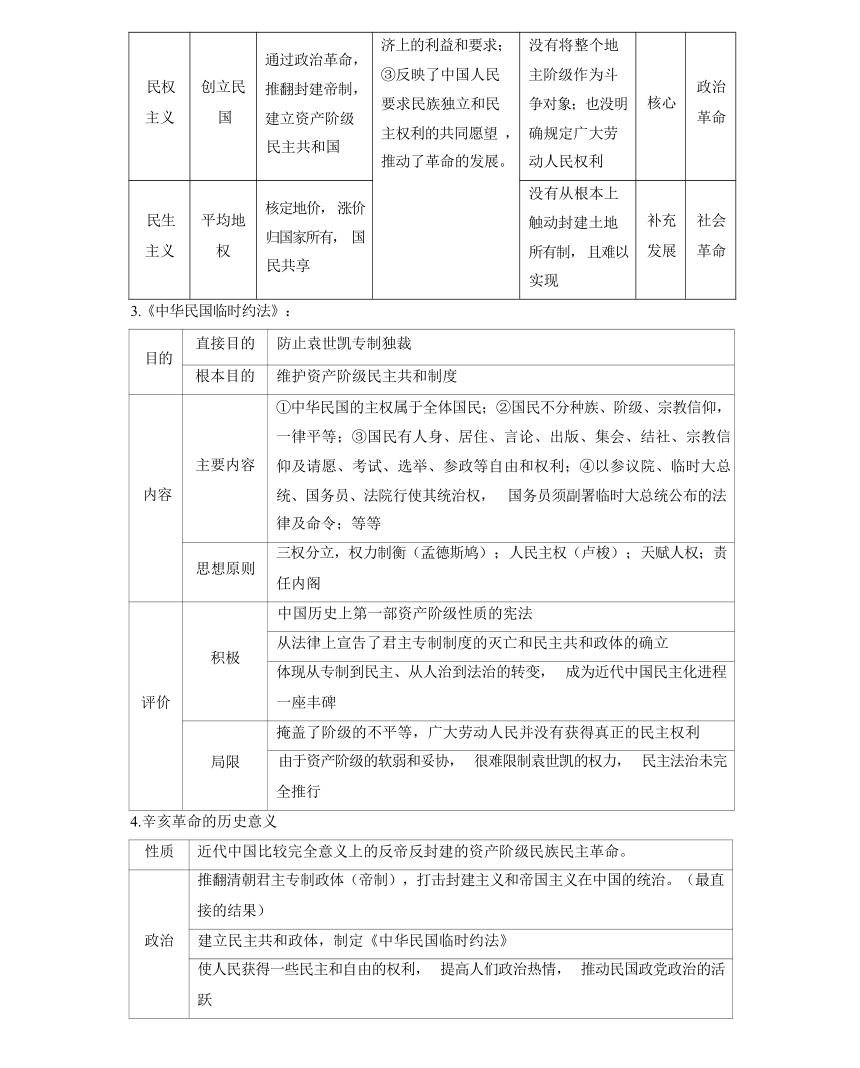

3.《中华民国临时约法》:

目的 直接目的 防止袁世凯专制独裁

根本目的 维护资产阶级民主共和制度

内容 主要内容 ①中华民国的主权属于全体国民;②国民不分种族、阶级、宗教信仰, 一律平等;③国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信 仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;④以参议院、临时大总 统、国务员、法院行使其统治权, 国务员须副署临时大总统公布的法 律及命令;等等

思想原则 三权分立,权力制衡(孟德斯鸠);人民主权(卢梭);天赋人权;责 任内阁

评价 积极 中国历史上第一部资产阶级性质的宪法

从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立

体现从专制到民主、从人治到法治的转变, 成为近代中国民主化进程 一座丰碑

局限 掩盖了阶级的不平等,广大劳动人民并没有获得真正的民主权利

由于资产阶级的软弱和妥协, 很难限制袁世凯的权力, 民主法治未完 全推行

4.辛亥革命的历史意义

性质 近代中国比较完全意义上的反帝反封建的资产阶级民族民主革命。

政治 推翻清朝君主专制政体(帝制),打击封建主义和帝国主义在中国的统治。(最直 接的结果)

建立民主共和政体,制定《中华民国临时约法》

使人民获得一些民主和自由的权利, 提高人们政治热情, 推动民国政党政治的活 跃

思想 民主共和观念逐渐深入人心(最深远),推动思想解放。

经济 为民族资本主义的发展创造了条件,掀起实业救国的热潮,推进工业化发展。

生活 废除丑陋习俗,冲破封建藩篱,促进社会生活的文明化

亚洲 对近代亚洲各国被压迫民族的解放运动产生了比较广泛的影响。

局限 辛亥革命并没有完成反帝反封建的任务, 中国半殖民地半封建的社会性质没有根 本改变。

缺乏科学的革命纲领和善于发动群众、组织严密的合格革命政党。

辛亥革命使中国陷入军阀割据与专制的时代。

延续 此后, 为维护共和制度, 孙中山进行了“二次革命”、护国运动、护法运动等继续 捍卫民主共和的运动, 在屡遭挫折后, 最终走上了国共合作、国民大革命的新型 革命道路。

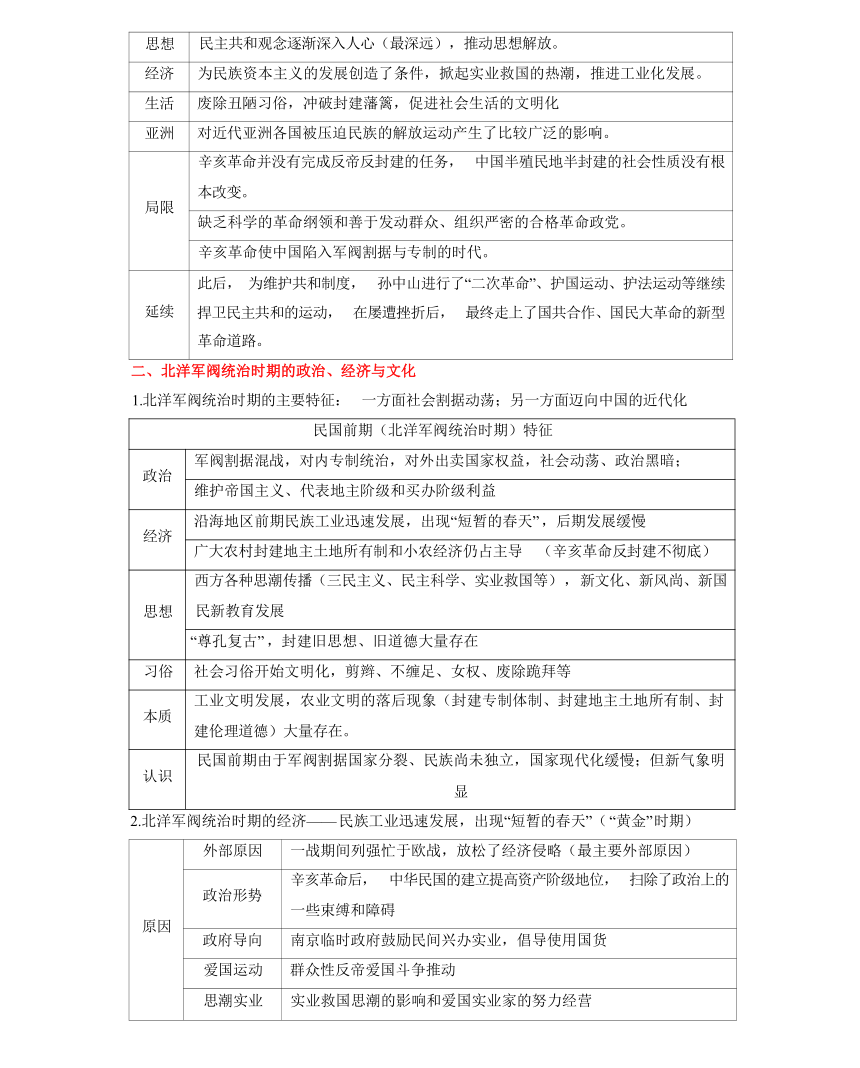

二、北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

1.北洋军阀统治时期的主要特征: 一方面社会割据动荡;另一方面迈向中国的近代化

民国前期(北洋军阀统治时期)特征

政治 军阀割据混战,对内专制统治,对外出卖国家权益,社会动荡、政治黑暗;

维护帝国主义、代表地主阶级和买办阶级利益

经济 沿海地区前期民族工业迅速发展,出现“短暂的春天” ,后期发展缓慢

广大农村封建地主土地所有制和小农经济仍占主导 (辛亥革命反封建不彻底)

思想 西方各种思潮传播(三民主义、民主科学、实业救国等),新文化、新风尚、新国 民新教育发展

“尊孔复古” ,封建旧思想、旧道德大量存在

习俗 社会习俗开始文明化,剪辫、不缠足、女权、废除跪拜等

本质 工业文明发展,农业文明的落后现象(封建专制体制、封建地主土地所有制、封 建伦理道德)大量存在。

认识 民国前期由于军阀割据国家分裂、民族尚未独立,国家现代化缓慢;但新气象明 显

2.北洋军阀统治时期的经济—— 民族工业迅速发展,出现“短暂的春天”( “黄金” 时期)

原因 外部原因 一战期间列强忙于欧战,放松了经济侵略(最主要外部原因)

政治形势 辛亥革命后, 中华民国的建立提高资产阶级地位, 扫除了政治上的 一些束缚和障碍

政府导向 南京临时政府鼓励民间兴办实业,倡导使用国货

爱国运动 群众性反帝爱国斗争推动

思潮实业 实业救国思潮的影响和爱国实业家的努力经营

表现 中国民族工业发展速度和规模,甚至超过以往半个世纪所取得的成绩; 纺织、面粉等轻工业得到迅速发展; 以荣宗敬、荣德生兄弟开办的面粉厂、纱厂等为代表的一批民族企业迅速壮大起 来; 中国产业工人的人数也急剧增加,成为不可忽视的社会力量。

特点 ①工业结构畸形:主要集中在轻工业、重工业基础薄弱、没有形成完整的工业体 系;②布局不合理:主要集中在沿海地区、内陆地区较少; ③先天不足:资金少、规模小、技术力量薄弱。 总之, 带有明显的半殖民地半封建色彩(力量薄弱、不平衡、受自然经济的束缚)

结果 一战后,列强卷土重来继续加强侵略中国,国内各派军阀混战,国民大革命北上 革命, 社会秩序动荡, 缺乏安定的社会环境和强有力的政权保障, 很快萧条下去。

影响 ①一定程度抵制列强的经济侵略,推动了经济近代化; ②民族资产阶级力量壮大,促进了社会的思想解放(新文化运动); ③工人阶级力量壮大,为五四运动(为新民主主义革命的开始)和中国共产党的 诞生奠定了经济和阶级基础。

认识 民族独立、政权保障、社会相对稳定才能保障民族工业发展

3.北洋军阀统治时期——社会生活新气象

背景 建立共和政体影响重大,促使民众日常生活也出现了种种新气象。

南京临时政府致力于社会生活方面的除旧布新措施

表现 改用阳历, 颁布了剪发辫、易服饰和废止缠足的法律。颁布法令, 革除“大人”“老 爷”等清朝官场的称呼

特征 中西合璧、土洋并存

影响 越来越多的人认识到过去的陈规陋习不符合时代潮流,应接受文明开化的新习 俗、新风尚。客观上促进了近代社会的文明与进步

4.北洋军阀统治时期—— 思想文化

背景 经济阶级 第一次世界大战期间,民族资本主义经济进一步发展;资产阶级力量 的壮大,要求实行民主政治;

政治状况 辛亥革命失败,共和政体遭到破坏,人们对失败的反思;帝国主义加 紧侵略中国,袁世凯专制统治;

思想文化 袁世凯尊孔复古逆流(直接原因);

缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,大多数国民的头脑仍被 专制和愚昧牢牢地束缚着;

西方启蒙思想进一步传入中国,促使人们思想解放

兴起 开始 1915 年 9 月,陈独秀在上海创办《青年杂志》

主阵地 北京大学和《新青年》杂志

代表人物 陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、钱玄同等

内容 拥护“德先生” ,反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;

拥护“赛先生” ,反对旧艺术、旧宗教;

反对国粹和旧文学, 推动文学革命, 胡适发表《文学改良刍议》一文, 主张以白话文作为新文学的语言;

倡导妇女解放、婚姻自由、家庭革命等。

评价 思想解放 高举民主与科学的旗帜,推动思想文化革新,有着解放思想的重大意 义;

动摇封建 辛亥革命在思想文化领域的延续,开启了资产阶级反对封建旧文化的 序幕,动摇了封建正统思想的统治地位;

新思想 中国的知识分子得到一次民主和科学的洗礼,为马克思主义在中国的 传播创造了条件,推动了中国自然科学的发展;

社会革命 妇女解放、婚姻自由、家庭革命等口号的提出,使这场运动所涉及的 内容更为广泛和深刻;

文化风气 白话文逐渐普及和思想文化的传播;各地拥护新文化运动的刊物纷纷 出版,使全国报刊面貌为之一新。

局限性 新文化运动中激进民主主义者对东西方文化的评价存在着绝对化倾向;

对中国古代传统文化和儒家思想的全盘否定,使儒家思想受到近代以 来前所未有的打击, 一定程度上制约了中国文化的发展;

没有同工农群众相结合。

1 .(2022·重庆 · 统考高考真题) 晚清时期, 歌谣体童蒙读物《最新妇孺唱歌书》中写道:“万 国通商口岸通, 铁车轮舶疾如风。洲名澳亚欧非美, 人种棕黄黑白红。世界群推老帝国, 舞

台谁是主人翁。诸君准备新人格,革命风潮逼远东。 ”这首歌谣( )

A .可能出现于洋务运动中 B .反映出国人抛弃了改良道路

C .可能是立宪派的宣传品 D .反映出清末西学东渐的深化

2 .(2022·天津 · 统考高考真题)我国很多省份出版过论述 20 世纪初某一历史事件的著作,

其核心内容包括各省革命团体的民族民主革命宣传活动、武装斗争和各地新政府的建立等。

这些著作主要反映了( )

A .义和团运动的社会影响 B .辛亥革命的发展特点

C .新文化运动的历史作用 D .五四运动的重要意义

3 .(2022·江苏 · 统考高考真题) 1911 年刚过暑假, 正在中学读书的茅盾发现, 学校里的许多 教员剪了辫子,变成了光头。他们捧着古书,让人嗅不出“半丝半毫的种族思想,或民权思

想的味儿” ,是“真人绝对不露相的” 。这里的“光头”体现了( )

A .腐儒的趣味 B .智者的个性 C .青年的时尚 D .革命的态度

4 .(2022·湖北 · 统考高考真题) 如图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记, 箭头所指的

方框内文字( )

A .流露出对社会嬗变的失落情感 B .反映了帝制到共和的时代变化

C .展现民国元年元旦的社会景象 D .表达作者投身革命的坚定立场

5 .(2022·全国 · 高考真题)据某位学者回忆, “‘五四’初期, 一般人多以新旧分别事物” ,中 国古来已有的一概称为旧,古来未有或来自外国的一概称为新;不久,有了“更高的判别的

准绳……对于古今、中外能够排好恰当的关系” ,并不一概否定或肯定。这一转变反映出

( )

A .东西方文化论争由此引发 B .传统儒学思想开始受到批判

C .全盘西化的思想得以消除 D .思想解放运动方向发生变化

6 .(2022·广东 · 高考真题) 清末《游学译编》上刊登的《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》云: “ 向之极可慕恋之科举的虚荣者,今已为蕉梦矣。而出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达

之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。 ”这反映了当时

A .出洋留学受到社会的广泛支持 B .落第士人成为官派留学生主要来源

C .新政改革加快了社会结构变动 D .科举停废改变了国人的中西体用观

7 .(2022·广东 · 高考真题) 1918 年, 挪威作家易卜生的名作《娜拉》在中国出版, 主人公娜 拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走的行为被称赞为体现了“女性的自觉” ,后来鲁迅发表

《娜拉走后怎样》,则作如下比喻:“ 因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼

门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类…… 也诚然是无路可以走。 ” 以下解释正

确的是

A .“小鸟”代表尚未觉醒的女性 B .“笼子”是指落后的经济形态

C .“无路”源于君主专制的压迫 D .“鹰”等是指社会上的旧势力

8 .(2023·河南濮阳 · 统考一模)新文化运动期间,李大钊提出道德是有阶级性的,认为“离 开众庶,则无英雄” 。他又说:“真正的解不是央求人家网开三面,把我们解放出来,而是要 靠自己的力量,抗拒冲决,把它打破,从那黑暗的狱中,打出一道光明来。 ”李大钊的这一

思想( )

A .强调伦理道德和社会革命同等重要 B .表明新文化运动性质发生变化

C .认同新文化运动对传统文化的态度 D .符合当时社会形势发展的要求

9 .(2023·辽宁 · 校联考一模)新文化运动期间,胡适、陈独秀倡导文学革命,并提出“为立 国而造人” 的口号。在文学革命推动下, 1920 年, 教育部颁布政令, 承认白话为“ 国语” ,学

校采用白话文教材。据此可知( )

A .儒家思想长期处于正统地位 B .文学改良运动推动社会变革

C .马克思主义在中国广泛传播 D .资产阶级的思想解放占主流

10 .(2023·山东 · 统考模拟预测) 20 世纪初, 湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警 世钟》《猛回头》等书刊。李健侯回忆称:“辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流 行着。 ”而当时的主管部门竟然视而不见。据此可知,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为

该地( )

A .宣传得力和社会心理变化 B .新军的革命性较强

C .新式教育解放了人们思想 D .政府已经失去民心

11 .(2023·安徽宣城 · 统考二模) 民国初期, “各地货币‘两’的标准有 170 余种” ,各省地方银 行如直隶省银行、山西晋胜银行大量发行纸币, 英、法、美、日、墨等国铸造的银元也流人

中国市场,外国银行还有在中国发行纸币的特权。这一状况( )

A .阻隔了区域间商贸联系 B .提高了商品贸易的成本

C .促使军阀割据混乱局面形成 D .便利了列强对华的资本输出

12 .(2023·河北保定 · 统考一模)《新青年》在 1915 年之后成为中国先进知识分子的绝对喉 舌。仔细阅读其中的评论会发现对亚当 · 斯密、尼采、孟德斯鸠等人物的讨论,却找不到对

马克思的讨论, 1919 年之后,马克思列宁主义在中国迅速传播。这一变化主要是因为( )

A .列宁主义对中国革命的启示 B .马克思列宁主义中国化

C .巴黎和会中国外交努力失败 D .新文化运动推动思想解放

13 .(2023·河北石家庄 · 统考二模)近代中国民族银行业发展状况(部分)

时间 1911 年 1912 年 1920 年 1925 年

数目(个) 7 14 103 158

资本(万元) 2156 3625 8808 16914

由表可知,这一时期( )

A .列强对华侵略方式发生改变 B .民族工商业资本日益丰厚

C .民族经济发展环境有所改善 D .官僚资本控制了经济命脉

14 .(2023·广西 · 统考三模) 20 世纪初, 秋瑾认为, " 国民"大于皇权, "改革专制政体, 变成 共和,四万万人都有主权来管国家大事" ,而这四万万人之中,不言而喻包括二万万妇女。

这表明秋瑾( )

A .将革命与妇女解放结合 B .掀起了反清革命的高潮

C .抨击了男尊女卑的现实 D .倡导“ 男女平权” 思想

15 .(2023·陕西榆林 · 统考三模)辛亥革命前后,女子军事团、中华女子侦探团养成所、女 子后援会北伐军救济队、女子协赞会等女子社团纷纷成立。这些社团多以支援革命及彰显妇

女的“ 国民”义务为宗旨,但多数社团存在的时间极短。这些女子社团发展受阻主要缘于

( )

A .尊孔复古的逆流 B .社会性质的制约

C .女性的经济依附地位 D .资产阶级革命的失败

16 .(2023·重庆 · 统考模拟预测)民国初年,民族纺纱业和外国在华纱厂均得以发展扩大,

如下图所示。由此可知,这一时期( )

A .欧美逐渐放松对华侵略 B .国内经济环境得到极大改善

C .民族纺纱业处于优势地位 D .民族经济发展的主因在于内部

17 .(2023·重庆 · 统考模拟预测)辛亥革命前后,很多报刊大量辟有“社论”“社说”“论说”“ 时 论”等栏目,且报刊舆论篇幅所占比例有全报的三分之一左右。有一部分报纸在版面上辟有 专门刊头的副刊,如《中国日报》的“鼓吹录”、《国民日报》的“黑暗世界”、《申报》的“ 自

由谈”等。由此可见,这一时期的报刊宣传( )

A .动摇了儒家思想的地位 B .蕴含着丰富的时代精神

C .得到社会各界广泛认可 D .提出了国家治理新方案

【参考答案】

1.【答案】D

【详解】据材料信息可知, 在晚清时期的歌谣体童蒙读物中, 除了对西方科技的描述外, 还 有如“诸君准备新人格, 革命风潮逼远东”西方政治制度和资产阶级革命的描述, 体现了晚晴 时期西学东渐由学习西方科技到学习西方制度的转变, D 项正确;材料中“革命风潮逼远东” 不符合洋务运动时期的时代特征,此时期并没有革命风潮,排除 A 项;材料中“诸君准备新 人格”体现了并没有抛弃走君主立宪的改良道路, 排除 B 项;立宪派的宣传品中不会出现“革

命风潮逼远东” 的描述,排除 C 项。故选 D 项。

2.【答案】B

【详解】结合所学知识分析题干信息, 20 世纪初,资产阶级革命运动的风暴在中华大地上 迅猛兴起。资产阶级革命派成立同盟会等革命团体,宣传革命思想,在中国同盟会机关报 《民报》发刊词中, 孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义, 合称“三民主义”。孙中山 还组织了多次反清武装起义。以徐锡麟、秋瑾等为代表的一大批革命党人前仆后继, 给清政 府以沉重打击。1911 年 4 月 27 日的广州黄花岗起义引起了巨大震动。1911 年 10 月 10 日晚, 武昌起义爆发。武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等 14 个省和上海纷纷宣布脱离清 政府独立。材料所述的“各省革命团体的民族民主革命宣传活动”指的是辛亥革命前资产阶级 革命团体的成立和革命思想的传播,材料所述的“武装斗争”指的是 20 世纪初资产阶级革命 派举行的一系列反清武装起义一起, 材料所述的“各地新政府的建立”指的是武昌起义后, 各 省纷纷宣布脱离清政府独立, 可见材料所述的著作主要反映了辛亥革命的发展特点, B 项正 确;义和团运动未进行民主革命宣传,也没有在各地建立新政府,排除 A 项;新文化运动 主要是思想文化运动,不涉及“武装斗争” ,排除 C 项;五四运动是是一场以先进青年知识 分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动, 没有爆发大规模的

武装斗争,也没有在各地建立新政府,排除 D 项。故选 B 项。

3.【答案】D

【详解】依据材料“1911 年刚过暑假, 正在中学读书的茅盾发现, 学校里的许多教员剪了辫 子,变成了光头” ,结合所学知识可知教员通过剪辫子,变成光头,与当时的清政府划清界 限,表明自身的立场,宣示了自己革命的态度,D 项正确;材料涉及的是教员的革命态度,

不能体现腐儒的趣味、智者的个性以及青年的时尚,排除 ABC 项。故选 D 项。

4.【答案】B

【详解】据材料“元旦日记、国旗五色、黄龙旗销声匿迹”可知, 材料反映的是中华民国成立, B 项正确;材料中无法体现青年流露出对社会嬗变的失落情感,排除 A 项;据材料“元旦日 记、国旗五色、黄龙旗销声匿迹”可知 ,材料反映的是中华民国成立, 未涉及民国元年元旦 的社会景象,排除 C 项;材料信息中没有涉及作者对革命的立场,排除 D 项。故选 B 项。

5.【答案】D

【详解】依据材料“并不一概否定或肯定”,可知五四之后对传统文化的态度有了一定的变化, 更具理性, 说明思想解放运动方向发生变化, 结合所学可知, 五四运动后, 马克思主义的传 播成为新文化运动的主流,主张辩证的看待传统文化, D 项正确;“ 由此引发”表述错误,排

除 A 项; “开始受到批判”是在新文化运动时期,排除 B 项; “得以消除”表述错误,排除 C

项。故选 D 项。

6.【答案】C

【详解】材料反映了新政期间清政府鼓励留学, 不断削弱科举地位, 人才培育方向和人才流 动方向发生变化,新型知识分子阶层的力量不断壮大,因此新政改革加快了社会结构变动, C 项正确;根据《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》的出台可知当时社会对于出国留学并没有 广泛认可,排除 A 项;材料中没有比较信息,不能说明落第士人成为官派留学生的主要来 源,排除 B 项; “ 改变了”属于完成时态,此时国人中依然存在不少保守派,另外本文发表

于 1903 年,科举制废除于 1905 年,排除 D 项。故 C 选项。

7.【答案】D

【详解】鲁迅所说的“鹰”等威胁到了出笼后的“ 小鸟” ,这是鲁迅对当时社会的抨击与鞭挞, 所以“鹰”等指的是社会上的旧势力, D 项正确;“小鸟”代表的是已经觉醒的女性, 排除 A 项; “笼子”指的是的社会的束缚,而非落后的经济形态,排除 B 项;“无路”指的是没有女性能够

独立生存的社会环境,且 1918 年君主专制已不再是主流政体,排除 C 项。故选 D 项。

8.【答案】D

【详解】根据材料可知,李大钊提出“道德是有阶级性” 的主张,认为” 离开众庶,无英雄”, 说明其认识到劳工阶级是社会革命和道德建设中的主体和道德体系的创造者。李大钊将民族 解放和个性解放结合起来, 指出个性解放的出路在于改天换地的社会革命, 李大钊的这一思 想有利于马克思主义的传播和中国社会的进步, 在当时是符合中国社会形势发展要求的, D 项正确;材料中并没有涉及对伦理道德和社会革命的比较,排除 A 项;新文化运动性质没 有发生转变, 排除 B 项:材料并没有涉及李大钊对中国传统文化的态度, 排除 C 项。故选 D

项。

9.【答案】B

【详解】根据材料“为立国而造人” 的口号与政府部门主动参与白话文推广的行为体现出文学

改良运动推动社会变革, B 项正确;新文化运动动摇了儒家思想的正统地位,排除 A 项;

五四运动之后马克思主义在中国广泛传播,排除 C 项;材料只是提到了新文化运动了领导 者们的思想没有和其它思想做对比不能得出资产阶级的思想解放占主流, 排除 D 项。故选 B

项。

10.【答案】A

【详解】根据材料信息“20 世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》

《猛回头》等书刊。 ”可知当时资产阶级革命思想在革命党人中得到传播;根据材料信息“‘辛

亥前的几年间, 在我们学校里, 很多禁书都流行着。 ’而当时的主管部门竟然视而不见。 ”可 知禁书的流行一定程度上解放了人们的思想, 使革命思潮得以传播, 这扩大了辛亥革命的社 会基础。由此可见, 辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地宣传了革命的思想, 群众得到 革命思想的浸润,社会心理发生变化, A 项正确;革命性强即面对反动势力的压迫,有强烈 的必须与之斗争的抗争性,材料未体现新军的革命性较强,排除 B 项;材料虽涉及人们的 思想一定程度上有所解放,但并非新式教育的结果,排除 C 项;材料只涉及了革命党人的

活动,未涉及民众对清政府的态度,排除 D 项。故选 A 项。

11.【答案】B

【详解】根据材料“各省地方银行如直隶省银行、山西晋胜银行大量发行纸币,英、法、美、 日、墨等国铸造的银元也流人中国市场,外国银行还有在中国发行纸币的特权”可知,民国 初期货币紊乱,增加了商品交换的时间,提高了商品贸易的成本, B 项正确;“ 阻隔了”一词 表述过于绝对,排除 A 项;军阀割据局面促使纸币紊乱,因果倒置,排除 C 项;材料强调

民国初期中国货币的混乱,与列强对华资本输出关系不大,排除 D 项。故选 B 项。

12.【答案】D

【详解】通过题干可知,指导 1919 年以后,马克思才在中国迅速传播,结合所学可知,这 是新文化运动深入发展的结果, D 项正确;材料中不能体现列宁主义对中国革命的启示,通

过分析可知,马克思主义在中国的传播主要和新文化运动的深入发展相关,排除 A 项; B

项不符史实,中国的第一个马克思主义中国化的成果是毛泽东思想,此时还处于萌芽阶段, 排除 B 项; C 项和 1919 年后马克思列宁主义在中国迅速传播不相关, C 项表述和五四运动

相关,排除 C 项。故选 D 项。

13.【答案】C

【详解】根据材料“近代中国民族银行业发展状况(部分) ”表中信息, 可知,从 1911 年到 1925 年, 近代中国民族银行的数目和资本都呈现增长趋势。结合所学可知, 当时正值第一次世界 大战前后, 欧洲列强忙于一战及战后列强忙于战后秩序的重建, 使得中国民族经济发展环境 有所改善,随着民族经济的发展,近代中国民族银行业也得到了发展, C 项正确; 1895 年 《马关条约》签订后, 列强对华侵略方式发生改变, 由以商品输出为主变为以资本输出为主, 排除 A 项;材料反映的是近代中国民族银行业的发展,无法体现民族工商业资本日益丰厚,

排除 B 项;官僚资本在 1927 年以后才逐渐形成,排除 D 项。故选 C 项。

14.【答案】D

【详解】根据材料“而这四万万人之中, 不言而喻包括二万万妇女”可知, 秋瑾认为共和政体 也包含妇女,说明其倡导“ 男女平权” 思想, D 项正确;材料只提到共和政体包括妇女,并未

涉及革命,排除 A 项; “掀起了反清革命的高潮”夸大了秋瑾这一主张的影响,排除 B 项;

秋瑾只提到妇女的权利,并未抨击男尊女卑的现实,排除 C 项。故选 D 项。

15.【答案】B

【详解】根据材料“辛亥革命前后, 女子军事团……这些社团多以支援革命及彰显妇女的‘国 民’义务为宗旨, 但多数社团存在的时间极短。 ”及所学可知, 辛亥革命时期, 女子社团的成 立适应了革命斗争的需要, 但随着革命斗争的结束, 这些彰显妇女权利的社团很快就消失了, 这说明此时的中国仍然深受封建传统思想的影响, 半殖民地半封建社会的中国是阻碍女子社

团发展的主要原因, B 项正确;袁世凯掀起了尊孔复古的逆流,与题意无关,排除 A 项;

材料体现不出女性的经济依附地位,不符合题意,排除 C 项;材料并未强调资产阶级革命

失败的信息,不符合题干主旨,排除 D 项。故选 B 项。

16.【答案】D

【详解】材料现象时间段为 1916—1922 ,一战期间欧洲列强放松对华侵略, 但 1918 年一战 结束后,欧洲列强卷土重来,而民族纺纱业在 1919 年后发展速度更快,因此民族经济发展 的主因在于内部, D 项正确; 1918 年一战结束后,民族纺纱业继续发展, A 项错误;当时 中国依然是半殖民地半封建社会,环境并未发生较大改变, B 项排除;据图表数据可知,当 时民族纺纱工厂虽数量较多, 但在机器使用、管理等方面较为落后, 仅凭数量多不能说明其

处于优势地位, C 项排除。故选 A 项。

17.【答案】B

【详解】材料内容为辛亥革命前后报刊栏目的情形,据材料“报刊舆论篇幅所占比例有全报 的三分之一左右。有一部分报纸在版面上辟有专门刊头的副刊”可知这一时期报刊更加关注 社会时事问题,因此,这时的报刊宣传蕴含着丰富的时代精神, B 项正确;儒家思想地位动 摇是在新文化运动时期,与题干时间不符,排除 A 项;C 项中“广泛认可”说法过于绝对,不 符合史实, 排除 C 项;材料体现了报刊关注时事, 但并没有提出国家治理的新方案, 排除 D

项。故选 B 项。

清末新政、辛亥革命、民族资本主义短暂春天、孙中山的三民主义、新文化运动、马克 思主义在中国的传播和发展。从传承与创新角度命题考查近代思想的演变:近代中国向西方

学习的演变过程、内容及特点是高考命题的重点。

一、资产阶级革命——辛亥革命(1911)

1.历史背景条件:

民族危机 列强瓜分狂潮, 民族危机的不断加剧;《辛丑条约》签订, 民族危机更加严重, 清政府成为洋人的朝廷,逐渐激化国内矛盾

社会基础 清政府实施“薪政”和“预备立宪” 改革, 使立宪派等社会精英阶层觉醒, 新军、 留学生都走向清统治的对立面,为革命聚集了社会力量

新政内容:政治改革官制;经济奖励实业,设立商部;教育废除科举,兴办 学堂;军事编练新军。新政意义:客观促进民族资本主义发展;民族资产阶 级力量的壮大;改革办学和留学热潮众多的青年学生和知识分子阶层为革命 基础力量;新政新军逐渐成为清政府的掘墓人

经济基础 清末民族资本主义经济的发展,为革命提供了经济基础

阶级基础 戊戌变法以来民族资产阶级力量的不断发展壮大,提供阶级基础

思想条件 近代西方启蒙思想的传播;资产阶级民主革命思想的形成和传播

组织基础 资产阶级革命团体和政党同盟会的成立及相关的组织活动

实践锻炼 同盟会组织革命党人发动了一系列武装起义(最重要是黄花岗起义、萍浏醴 起义),推动了革命高潮

有利时机 四川保路运动爆发,湖北新军入川镇压,造成湖北防务空虚

2.指导思想:三民主义

内容 同盟会 纲领 思想内涵 积极性 局限性 地位 范畴

民族 主义 驱除鞑 虏,恢 复中华 用革命手段推 翻帝国主义支 持的清朝封建 统治 ①是比较完整的资 产阶级民主革命纲 领;②它表达了资产 阶级在政治上和经 没有提出明确 的反帝要求 前提 民族 革命

民权 主义 创立民 国 通过政治革命, 推翻封建帝制, 建立资产阶级 民主共和国 济上的利益和要求; ③反映了中国人民 要求民族独立和民 主权利的共同愿望 , 推动了革命的发展。 没有将整个地 主阶级作为斗 争对象;也没明 确规定广大劳 动人民权利 核心 政治 革命

民生 主义 平均地 权 核定地价, 涨价 归国家所有, 国 民共享 没有从根本上 触动封建土地 所有制, 且难以 实现 补充 发展 社会 革命

3.《中华民国临时约法》:

目的 直接目的 防止袁世凯专制独裁

根本目的 维护资产阶级民主共和制度

内容 主要内容 ①中华民国的主权属于全体国民;②国民不分种族、阶级、宗教信仰, 一律平等;③国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信 仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;④以参议院、临时大总 统、国务员、法院行使其统治权, 国务员须副署临时大总统公布的法 律及命令;等等

思想原则 三权分立,权力制衡(孟德斯鸠);人民主权(卢梭);天赋人权;责 任内阁

评价 积极 中国历史上第一部资产阶级性质的宪法

从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立

体现从专制到民主、从人治到法治的转变, 成为近代中国民主化进程 一座丰碑

局限 掩盖了阶级的不平等,广大劳动人民并没有获得真正的民主权利

由于资产阶级的软弱和妥协, 很难限制袁世凯的权力, 民主法治未完 全推行

4.辛亥革命的历史意义

性质 近代中国比较完全意义上的反帝反封建的资产阶级民族民主革命。

政治 推翻清朝君主专制政体(帝制),打击封建主义和帝国主义在中国的统治。(最直 接的结果)

建立民主共和政体,制定《中华民国临时约法》

使人民获得一些民主和自由的权利, 提高人们政治热情, 推动民国政党政治的活 跃

思想 民主共和观念逐渐深入人心(最深远),推动思想解放。

经济 为民族资本主义的发展创造了条件,掀起实业救国的热潮,推进工业化发展。

生活 废除丑陋习俗,冲破封建藩篱,促进社会生活的文明化

亚洲 对近代亚洲各国被压迫民族的解放运动产生了比较广泛的影响。

局限 辛亥革命并没有完成反帝反封建的任务, 中国半殖民地半封建的社会性质没有根 本改变。

缺乏科学的革命纲领和善于发动群众、组织严密的合格革命政党。

辛亥革命使中国陷入军阀割据与专制的时代。

延续 此后, 为维护共和制度, 孙中山进行了“二次革命”、护国运动、护法运动等继续 捍卫民主共和的运动, 在屡遭挫折后, 最终走上了国共合作、国民大革命的新型 革命道路。

二、北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

1.北洋军阀统治时期的主要特征: 一方面社会割据动荡;另一方面迈向中国的近代化

民国前期(北洋军阀统治时期)特征

政治 军阀割据混战,对内专制统治,对外出卖国家权益,社会动荡、政治黑暗;

维护帝国主义、代表地主阶级和买办阶级利益

经济 沿海地区前期民族工业迅速发展,出现“短暂的春天” ,后期发展缓慢

广大农村封建地主土地所有制和小农经济仍占主导 (辛亥革命反封建不彻底)

思想 西方各种思潮传播(三民主义、民主科学、实业救国等),新文化、新风尚、新国 民新教育发展

“尊孔复古” ,封建旧思想、旧道德大量存在

习俗 社会习俗开始文明化,剪辫、不缠足、女权、废除跪拜等

本质 工业文明发展,农业文明的落后现象(封建专制体制、封建地主土地所有制、封 建伦理道德)大量存在。

认识 民国前期由于军阀割据国家分裂、民族尚未独立,国家现代化缓慢;但新气象明 显

2.北洋军阀统治时期的经济—— 民族工业迅速发展,出现“短暂的春天”( “黄金” 时期)

原因 外部原因 一战期间列强忙于欧战,放松了经济侵略(最主要外部原因)

政治形势 辛亥革命后, 中华民国的建立提高资产阶级地位, 扫除了政治上的 一些束缚和障碍

政府导向 南京临时政府鼓励民间兴办实业,倡导使用国货

爱国运动 群众性反帝爱国斗争推动

思潮实业 实业救国思潮的影响和爱国实业家的努力经营

表现 中国民族工业发展速度和规模,甚至超过以往半个世纪所取得的成绩; 纺织、面粉等轻工业得到迅速发展; 以荣宗敬、荣德生兄弟开办的面粉厂、纱厂等为代表的一批民族企业迅速壮大起 来; 中国产业工人的人数也急剧增加,成为不可忽视的社会力量。

特点 ①工业结构畸形:主要集中在轻工业、重工业基础薄弱、没有形成完整的工业体 系;②布局不合理:主要集中在沿海地区、内陆地区较少; ③先天不足:资金少、规模小、技术力量薄弱。 总之, 带有明显的半殖民地半封建色彩(力量薄弱、不平衡、受自然经济的束缚)

结果 一战后,列强卷土重来继续加强侵略中国,国内各派军阀混战,国民大革命北上 革命, 社会秩序动荡, 缺乏安定的社会环境和强有力的政权保障, 很快萧条下去。

影响 ①一定程度抵制列强的经济侵略,推动了经济近代化; ②民族资产阶级力量壮大,促进了社会的思想解放(新文化运动); ③工人阶级力量壮大,为五四运动(为新民主主义革命的开始)和中国共产党的 诞生奠定了经济和阶级基础。

认识 民族独立、政权保障、社会相对稳定才能保障民族工业发展

3.北洋军阀统治时期——社会生活新气象

背景 建立共和政体影响重大,促使民众日常生活也出现了种种新气象。

南京临时政府致力于社会生活方面的除旧布新措施

表现 改用阳历, 颁布了剪发辫、易服饰和废止缠足的法律。颁布法令, 革除“大人”“老 爷”等清朝官场的称呼

特征 中西合璧、土洋并存

影响 越来越多的人认识到过去的陈规陋习不符合时代潮流,应接受文明开化的新习 俗、新风尚。客观上促进了近代社会的文明与进步

4.北洋军阀统治时期—— 思想文化

背景 经济阶级 第一次世界大战期间,民族资本主义经济进一步发展;资产阶级力量 的壮大,要求实行民主政治;

政治状况 辛亥革命失败,共和政体遭到破坏,人们对失败的反思;帝国主义加 紧侵略中国,袁世凯专制统治;

思想文化 袁世凯尊孔复古逆流(直接原因);

缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,大多数国民的头脑仍被 专制和愚昧牢牢地束缚着;

西方启蒙思想进一步传入中国,促使人们思想解放

兴起 开始 1915 年 9 月,陈独秀在上海创办《青年杂志》

主阵地 北京大学和《新青年》杂志

代表人物 陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、钱玄同等

内容 拥护“德先生” ,反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;

拥护“赛先生” ,反对旧艺术、旧宗教;

反对国粹和旧文学, 推动文学革命, 胡适发表《文学改良刍议》一文, 主张以白话文作为新文学的语言;

倡导妇女解放、婚姻自由、家庭革命等。

评价 思想解放 高举民主与科学的旗帜,推动思想文化革新,有着解放思想的重大意 义;

动摇封建 辛亥革命在思想文化领域的延续,开启了资产阶级反对封建旧文化的 序幕,动摇了封建正统思想的统治地位;

新思想 中国的知识分子得到一次民主和科学的洗礼,为马克思主义在中国的 传播创造了条件,推动了中国自然科学的发展;

社会革命 妇女解放、婚姻自由、家庭革命等口号的提出,使这场运动所涉及的 内容更为广泛和深刻;

文化风气 白话文逐渐普及和思想文化的传播;各地拥护新文化运动的刊物纷纷 出版,使全国报刊面貌为之一新。

局限性 新文化运动中激进民主主义者对东西方文化的评价存在着绝对化倾向;

对中国古代传统文化和儒家思想的全盘否定,使儒家思想受到近代以 来前所未有的打击, 一定程度上制约了中国文化的发展;

没有同工农群众相结合。

1 .(2022·重庆 · 统考高考真题) 晚清时期, 歌谣体童蒙读物《最新妇孺唱歌书》中写道:“万 国通商口岸通, 铁车轮舶疾如风。洲名澳亚欧非美, 人种棕黄黑白红。世界群推老帝国, 舞

台谁是主人翁。诸君准备新人格,革命风潮逼远东。 ”这首歌谣( )

A .可能出现于洋务运动中 B .反映出国人抛弃了改良道路

C .可能是立宪派的宣传品 D .反映出清末西学东渐的深化

2 .(2022·天津 · 统考高考真题)我国很多省份出版过论述 20 世纪初某一历史事件的著作,

其核心内容包括各省革命团体的民族民主革命宣传活动、武装斗争和各地新政府的建立等。

这些著作主要反映了( )

A .义和团运动的社会影响 B .辛亥革命的发展特点

C .新文化运动的历史作用 D .五四运动的重要意义

3 .(2022·江苏 · 统考高考真题) 1911 年刚过暑假, 正在中学读书的茅盾发现, 学校里的许多 教员剪了辫子,变成了光头。他们捧着古书,让人嗅不出“半丝半毫的种族思想,或民权思

想的味儿” ,是“真人绝对不露相的” 。这里的“光头”体现了( )

A .腐儒的趣味 B .智者的个性 C .青年的时尚 D .革命的态度

4 .(2022·湖北 · 统考高考真题) 如图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记, 箭头所指的

方框内文字( )

A .流露出对社会嬗变的失落情感 B .反映了帝制到共和的时代变化

C .展现民国元年元旦的社会景象 D .表达作者投身革命的坚定立场

5 .(2022·全国 · 高考真题)据某位学者回忆, “‘五四’初期, 一般人多以新旧分别事物” ,中 国古来已有的一概称为旧,古来未有或来自外国的一概称为新;不久,有了“更高的判别的

准绳……对于古今、中外能够排好恰当的关系” ,并不一概否定或肯定。这一转变反映出

( )

A .东西方文化论争由此引发 B .传统儒学思想开始受到批判

C .全盘西化的思想得以消除 D .思想解放运动方向发生变化

6 .(2022·广东 · 高考真题) 清末《游学译编》上刊登的《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》云: “ 向之极可慕恋之科举的虚荣者,今已为蕉梦矣。而出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达

之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。 ”这反映了当时

A .出洋留学受到社会的广泛支持 B .落第士人成为官派留学生主要来源

C .新政改革加快了社会结构变动 D .科举停废改变了国人的中西体用观

7 .(2022·广东 · 高考真题) 1918 年, 挪威作家易卜生的名作《娜拉》在中国出版, 主人公娜 拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走的行为被称赞为体现了“女性的自觉” ,后来鲁迅发表

《娜拉走后怎样》,则作如下比喻:“ 因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼

门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类…… 也诚然是无路可以走。 ” 以下解释正

确的是

A .“小鸟”代表尚未觉醒的女性 B .“笼子”是指落后的经济形态

C .“无路”源于君主专制的压迫 D .“鹰”等是指社会上的旧势力

8 .(2023·河南濮阳 · 统考一模)新文化运动期间,李大钊提出道德是有阶级性的,认为“离 开众庶,则无英雄” 。他又说:“真正的解不是央求人家网开三面,把我们解放出来,而是要 靠自己的力量,抗拒冲决,把它打破,从那黑暗的狱中,打出一道光明来。 ”李大钊的这一

思想( )

A .强调伦理道德和社会革命同等重要 B .表明新文化运动性质发生变化

C .认同新文化运动对传统文化的态度 D .符合当时社会形势发展的要求

9 .(2023·辽宁 · 校联考一模)新文化运动期间,胡适、陈独秀倡导文学革命,并提出“为立 国而造人” 的口号。在文学革命推动下, 1920 年, 教育部颁布政令, 承认白话为“ 国语” ,学

校采用白话文教材。据此可知( )

A .儒家思想长期处于正统地位 B .文学改良运动推动社会变革

C .马克思主义在中国广泛传播 D .资产阶级的思想解放占主流

10 .(2023·山东 · 统考模拟预测) 20 世纪初, 湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警 世钟》《猛回头》等书刊。李健侯回忆称:“辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流 行着。 ”而当时的主管部门竟然视而不见。据此可知,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为

该地( )

A .宣传得力和社会心理变化 B .新军的革命性较强

C .新式教育解放了人们思想 D .政府已经失去民心

11 .(2023·安徽宣城 · 统考二模) 民国初期, “各地货币‘两’的标准有 170 余种” ,各省地方银 行如直隶省银行、山西晋胜银行大量发行纸币, 英、法、美、日、墨等国铸造的银元也流人

中国市场,外国银行还有在中国发行纸币的特权。这一状况( )

A .阻隔了区域间商贸联系 B .提高了商品贸易的成本

C .促使军阀割据混乱局面形成 D .便利了列强对华的资本输出

12 .(2023·河北保定 · 统考一模)《新青年》在 1915 年之后成为中国先进知识分子的绝对喉 舌。仔细阅读其中的评论会发现对亚当 · 斯密、尼采、孟德斯鸠等人物的讨论,却找不到对

马克思的讨论, 1919 年之后,马克思列宁主义在中国迅速传播。这一变化主要是因为( )

A .列宁主义对中国革命的启示 B .马克思列宁主义中国化

C .巴黎和会中国外交努力失败 D .新文化运动推动思想解放

13 .(2023·河北石家庄 · 统考二模)近代中国民族银行业发展状况(部分)

时间 1911 年 1912 年 1920 年 1925 年

数目(个) 7 14 103 158

资本(万元) 2156 3625 8808 16914

由表可知,这一时期( )

A .列强对华侵略方式发生改变 B .民族工商业资本日益丰厚

C .民族经济发展环境有所改善 D .官僚资本控制了经济命脉

14 .(2023·广西 · 统考三模) 20 世纪初, 秋瑾认为, " 国民"大于皇权, "改革专制政体, 变成 共和,四万万人都有主权来管国家大事" ,而这四万万人之中,不言而喻包括二万万妇女。

这表明秋瑾( )

A .将革命与妇女解放结合 B .掀起了反清革命的高潮

C .抨击了男尊女卑的现实 D .倡导“ 男女平权” 思想

15 .(2023·陕西榆林 · 统考三模)辛亥革命前后,女子军事团、中华女子侦探团养成所、女 子后援会北伐军救济队、女子协赞会等女子社团纷纷成立。这些社团多以支援革命及彰显妇

女的“ 国民”义务为宗旨,但多数社团存在的时间极短。这些女子社团发展受阻主要缘于

( )

A .尊孔复古的逆流 B .社会性质的制约

C .女性的经济依附地位 D .资产阶级革命的失败

16 .(2023·重庆 · 统考模拟预测)民国初年,民族纺纱业和外国在华纱厂均得以发展扩大,

如下图所示。由此可知,这一时期( )

A .欧美逐渐放松对华侵略 B .国内经济环境得到极大改善

C .民族纺纱业处于优势地位 D .民族经济发展的主因在于内部

17 .(2023·重庆 · 统考模拟预测)辛亥革命前后,很多报刊大量辟有“社论”“社说”“论说”“ 时 论”等栏目,且报刊舆论篇幅所占比例有全报的三分之一左右。有一部分报纸在版面上辟有 专门刊头的副刊,如《中国日报》的“鼓吹录”、《国民日报》的“黑暗世界”、《申报》的“ 自

由谈”等。由此可见,这一时期的报刊宣传( )

A .动摇了儒家思想的地位 B .蕴含着丰富的时代精神

C .得到社会各界广泛认可 D .提出了国家治理新方案

【参考答案】

1.【答案】D

【详解】据材料信息可知, 在晚清时期的歌谣体童蒙读物中, 除了对西方科技的描述外, 还 有如“诸君准备新人格, 革命风潮逼远东”西方政治制度和资产阶级革命的描述, 体现了晚晴 时期西学东渐由学习西方科技到学习西方制度的转变, D 项正确;材料中“革命风潮逼远东” 不符合洋务运动时期的时代特征,此时期并没有革命风潮,排除 A 项;材料中“诸君准备新 人格”体现了并没有抛弃走君主立宪的改良道路, 排除 B 项;立宪派的宣传品中不会出现“革

命风潮逼远东” 的描述,排除 C 项。故选 D 项。

2.【答案】B

【详解】结合所学知识分析题干信息, 20 世纪初,资产阶级革命运动的风暴在中华大地上 迅猛兴起。资产阶级革命派成立同盟会等革命团体,宣传革命思想,在中国同盟会机关报 《民报》发刊词中, 孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义, 合称“三民主义”。孙中山 还组织了多次反清武装起义。以徐锡麟、秋瑾等为代表的一大批革命党人前仆后继, 给清政 府以沉重打击。1911 年 4 月 27 日的广州黄花岗起义引起了巨大震动。1911 年 10 月 10 日晚, 武昌起义爆发。武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等 14 个省和上海纷纷宣布脱离清 政府独立。材料所述的“各省革命团体的民族民主革命宣传活动”指的是辛亥革命前资产阶级 革命团体的成立和革命思想的传播,材料所述的“武装斗争”指的是 20 世纪初资产阶级革命 派举行的一系列反清武装起义一起, 材料所述的“各地新政府的建立”指的是武昌起义后, 各 省纷纷宣布脱离清政府独立, 可见材料所述的著作主要反映了辛亥革命的发展特点, B 项正 确;义和团运动未进行民主革命宣传,也没有在各地建立新政府,排除 A 项;新文化运动 主要是思想文化运动,不涉及“武装斗争” ,排除 C 项;五四运动是是一场以先进青年知识 分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动, 没有爆发大规模的

武装斗争,也没有在各地建立新政府,排除 D 项。故选 B 项。

3.【答案】D

【详解】依据材料“1911 年刚过暑假, 正在中学读书的茅盾发现, 学校里的许多教员剪了辫 子,变成了光头” ,结合所学知识可知教员通过剪辫子,变成光头,与当时的清政府划清界 限,表明自身的立场,宣示了自己革命的态度,D 项正确;材料涉及的是教员的革命态度,

不能体现腐儒的趣味、智者的个性以及青年的时尚,排除 ABC 项。故选 D 项。

4.【答案】B

【详解】据材料“元旦日记、国旗五色、黄龙旗销声匿迹”可知, 材料反映的是中华民国成立, B 项正确;材料中无法体现青年流露出对社会嬗变的失落情感,排除 A 项;据材料“元旦日 记、国旗五色、黄龙旗销声匿迹”可知 ,材料反映的是中华民国成立, 未涉及民国元年元旦 的社会景象,排除 C 项;材料信息中没有涉及作者对革命的立场,排除 D 项。故选 B 项。

5.【答案】D

【详解】依据材料“并不一概否定或肯定”,可知五四之后对传统文化的态度有了一定的变化, 更具理性, 说明思想解放运动方向发生变化, 结合所学可知, 五四运动后, 马克思主义的传 播成为新文化运动的主流,主张辩证的看待传统文化, D 项正确;“ 由此引发”表述错误,排

除 A 项; “开始受到批判”是在新文化运动时期,排除 B 项; “得以消除”表述错误,排除 C

项。故选 D 项。

6.【答案】C

【详解】材料反映了新政期间清政府鼓励留学, 不断削弱科举地位, 人才培育方向和人才流 动方向发生变化,新型知识分子阶层的力量不断壮大,因此新政改革加快了社会结构变动, C 项正确;根据《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》的出台可知当时社会对于出国留学并没有 广泛认可,排除 A 项;材料中没有比较信息,不能说明落第士人成为官派留学生的主要来 源,排除 B 项; “ 改变了”属于完成时态,此时国人中依然存在不少保守派,另外本文发表

于 1903 年,科举制废除于 1905 年,排除 D 项。故 C 选项。

7.【答案】D

【详解】鲁迅所说的“鹰”等威胁到了出笼后的“ 小鸟” ,这是鲁迅对当时社会的抨击与鞭挞, 所以“鹰”等指的是社会上的旧势力, D 项正确;“小鸟”代表的是已经觉醒的女性, 排除 A 项; “笼子”指的是的社会的束缚,而非落后的经济形态,排除 B 项;“无路”指的是没有女性能够

独立生存的社会环境,且 1918 年君主专制已不再是主流政体,排除 C 项。故选 D 项。

8.【答案】D

【详解】根据材料可知,李大钊提出“道德是有阶级性” 的主张,认为” 离开众庶,无英雄”, 说明其认识到劳工阶级是社会革命和道德建设中的主体和道德体系的创造者。李大钊将民族 解放和个性解放结合起来, 指出个性解放的出路在于改天换地的社会革命, 李大钊的这一思 想有利于马克思主义的传播和中国社会的进步, 在当时是符合中国社会形势发展要求的, D 项正确;材料中并没有涉及对伦理道德和社会革命的比较,排除 A 项;新文化运动性质没 有发生转变, 排除 B 项:材料并没有涉及李大钊对中国传统文化的态度, 排除 C 项。故选 D

项。

9.【答案】B

【详解】根据材料“为立国而造人” 的口号与政府部门主动参与白话文推广的行为体现出文学

改良运动推动社会变革, B 项正确;新文化运动动摇了儒家思想的正统地位,排除 A 项;

五四运动之后马克思主义在中国广泛传播,排除 C 项;材料只是提到了新文化运动了领导 者们的思想没有和其它思想做对比不能得出资产阶级的思想解放占主流, 排除 D 项。故选 B

项。

10.【答案】A

【详解】根据材料信息“20 世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》

《猛回头》等书刊。 ”可知当时资产阶级革命思想在革命党人中得到传播;根据材料信息“‘辛

亥前的几年间, 在我们学校里, 很多禁书都流行着。 ’而当时的主管部门竟然视而不见。 ”可 知禁书的流行一定程度上解放了人们的思想, 使革命思潮得以传播, 这扩大了辛亥革命的社 会基础。由此可见, 辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地宣传了革命的思想, 群众得到 革命思想的浸润,社会心理发生变化, A 项正确;革命性强即面对反动势力的压迫,有强烈 的必须与之斗争的抗争性,材料未体现新军的革命性较强,排除 B 项;材料虽涉及人们的 思想一定程度上有所解放,但并非新式教育的结果,排除 C 项;材料只涉及了革命党人的

活动,未涉及民众对清政府的态度,排除 D 项。故选 A 项。

11.【答案】B

【详解】根据材料“各省地方银行如直隶省银行、山西晋胜银行大量发行纸币,英、法、美、 日、墨等国铸造的银元也流人中国市场,外国银行还有在中国发行纸币的特权”可知,民国 初期货币紊乱,增加了商品交换的时间,提高了商品贸易的成本, B 项正确;“ 阻隔了”一词 表述过于绝对,排除 A 项;军阀割据局面促使纸币紊乱,因果倒置,排除 C 项;材料强调

民国初期中国货币的混乱,与列强对华资本输出关系不大,排除 D 项。故选 B 项。

12.【答案】D

【详解】通过题干可知,指导 1919 年以后,马克思才在中国迅速传播,结合所学可知,这 是新文化运动深入发展的结果, D 项正确;材料中不能体现列宁主义对中国革命的启示,通

过分析可知,马克思主义在中国的传播主要和新文化运动的深入发展相关,排除 A 项; B

项不符史实,中国的第一个马克思主义中国化的成果是毛泽东思想,此时还处于萌芽阶段, 排除 B 项; C 项和 1919 年后马克思列宁主义在中国迅速传播不相关, C 项表述和五四运动

相关,排除 C 项。故选 D 项。

13.【答案】C

【详解】根据材料“近代中国民族银行业发展状况(部分) ”表中信息, 可知,从 1911 年到 1925 年, 近代中国民族银行的数目和资本都呈现增长趋势。结合所学可知, 当时正值第一次世界 大战前后, 欧洲列强忙于一战及战后列强忙于战后秩序的重建, 使得中国民族经济发展环境 有所改善,随着民族经济的发展,近代中国民族银行业也得到了发展, C 项正确; 1895 年 《马关条约》签订后, 列强对华侵略方式发生改变, 由以商品输出为主变为以资本输出为主, 排除 A 项;材料反映的是近代中国民族银行业的发展,无法体现民族工商业资本日益丰厚,

排除 B 项;官僚资本在 1927 年以后才逐渐形成,排除 D 项。故选 C 项。

14.【答案】D

【详解】根据材料“而这四万万人之中, 不言而喻包括二万万妇女”可知, 秋瑾认为共和政体 也包含妇女,说明其倡导“ 男女平权” 思想, D 项正确;材料只提到共和政体包括妇女,并未

涉及革命,排除 A 项; “掀起了反清革命的高潮”夸大了秋瑾这一主张的影响,排除 B 项;

秋瑾只提到妇女的权利,并未抨击男尊女卑的现实,排除 C 项。故选 D 项。

15.【答案】B

【详解】根据材料“辛亥革命前后, 女子军事团……这些社团多以支援革命及彰显妇女的‘国 民’义务为宗旨, 但多数社团存在的时间极短。 ”及所学可知, 辛亥革命时期, 女子社团的成 立适应了革命斗争的需要, 但随着革命斗争的结束, 这些彰显妇女权利的社团很快就消失了, 这说明此时的中国仍然深受封建传统思想的影响, 半殖民地半封建社会的中国是阻碍女子社

团发展的主要原因, B 项正确;袁世凯掀起了尊孔复古的逆流,与题意无关,排除 A 项;

材料体现不出女性的经济依附地位,不符合题意,排除 C 项;材料并未强调资产阶级革命

失败的信息,不符合题干主旨,排除 D 项。故选 B 项。

16.【答案】D

【详解】材料现象时间段为 1916—1922 ,一战期间欧洲列强放松对华侵略, 但 1918 年一战 结束后,欧洲列强卷土重来,而民族纺纱业在 1919 年后发展速度更快,因此民族经济发展 的主因在于内部, D 项正确; 1918 年一战结束后,民族纺纱业继续发展, A 项错误;当时 中国依然是半殖民地半封建社会,环境并未发生较大改变, B 项排除;据图表数据可知,当 时民族纺纱工厂虽数量较多, 但在机器使用、管理等方面较为落后, 仅凭数量多不能说明其

处于优势地位, C 项排除。故选 A 项。

17.【答案】B

【详解】材料内容为辛亥革命前后报刊栏目的情形,据材料“报刊舆论篇幅所占比例有全报 的三分之一左右。有一部分报纸在版面上辟有专门刊头的副刊”可知这一时期报刊更加关注 社会时事问题,因此,这时的报刊宣传蕴含着丰富的时代精神, B 项正确;儒家思想地位动 摇是在新文化运动时期,与题干时间不符,排除 A 项;C 项中“广泛认可”说法过于绝对,不 符合史实, 排除 C 项;材料体现了报刊关注时事, 但并没有提出国家治理的新方案, 排除 D

项。故选 B 项。

同课章节目录