八年级下册 第三单元 名著导读《经典常谈》课件(共66张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级下册 第三单元 名著导读《经典常谈》课件(共66张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-14 11:20:46 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

经典常谈

朱自清

作者及书籍简介

PART.01

作者简介

朱自清(1898—1948年),原名自华,号实秋,后改名自清,字佩弦。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。

主要作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》《荷塘月色》,另有文艺论著《诗言志辨》《经典常谈》《新诗杂话》《论雅俗共赏》等。

创作背景

《经典常谈》这部书创作完成于1942年初,当时正值朱自清于昆明西南联合大学任教期间。

民国以来,新式教育施行,读经渐渐废止。一些人对阅读传统书籍持否定的态度,这在一定程度上给保护经典带来了阻力。朱自清指出“读经的废止并不就是经典训练的废止”,“经典训练的价值不在实用,而在文化”。因此,朱自清先生编撰了该书。

创作背景

《经典常谈》成书于战乱、中国文化教育极不普及的年代。那时要提倡经典的训练、希望人们通过阅读《经典常谈》一类的著作,“航行到经典的海里去”,其实是一种不切实际的愿望。朱自清先生所做的,就是一项普及的工作,他希望在中等以上的教育里普遍地得到经典的训练,让广大的人民,特别是年轻的人受到适当的经典的训练,了解和继承祖国的文化传统。

书籍简介

作为一部朱自清先生为中学生撰写的文化经典的著作,《经典常谈》概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况,以此展示我国古代思想文化的基本面貌。全书对经典的梳理与讲解,不仅知识上简洁精辟,文字上更是白话文通俗流畅的典范,是读者概览中国古典文学的不二之选。

书籍简介

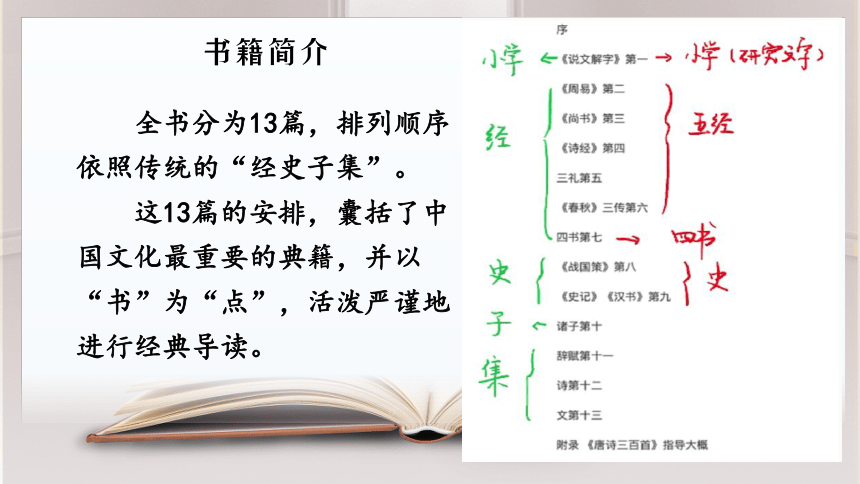

全书分为13篇,排列顺序依照传统的“经史子集”。

这13篇的安排,囊括了中国文化最重要的典籍,并以“书”为“点”,活泼严谨地进行经典导读。

经史子集分别指我国古代典籍

1.“经史子集”是我国古代读书人对经典的分类法。 “经”是指古代社会中的政教、纲常伦理、道德规范的教条,主要是儒家的典籍,有儒学十三经:《周易》、《尚书》、《周礼》、《礼记》、《仪礼》、《诗经》、《春秋左传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《论语》、《孝经》、《尔雅》、《孟子》。史部分为正史、编年、纪事本末、别史、杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、职官、政书、目录、史评十五类。像春秋、左传、25史、西夏纪事本末、明太祖实录、贞观政要、东京梦华录这些都是属于这个门类里的。

2.“史”是各种体裁历史著作,分为正史、编年、纪事本末、别史杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、职官、政书、目录、史评十五类。 “子”是诸子百家及释道宗教著作,分为儒家、兵家、法家、农家、医家、天文算法、术数、艺术、诸录、杂家、类书、小说家、释家、道家十四类。子部分为儒家、兵家、法家、农家、医家、天文算法、术数、艺术、谱录、杂家、类说、小说家、释家、道家十四类。法家的商君书、韩非子,墨家的墨子,元朝的授时历,陆羽的茶经,孙思邈的千金翼方,李时珍的本草纲目,孙武的孙子兵法,随园食单这样讲烹饪的作品,都是属于这个门类里的。

3.“集”是收历代作家一人或多人的散文、骈文、诗、词、散曲等的集子和文学评论、戏曲等著作,分为楚辞、别集、诗文评、诗词五类。 注:以上分类依照 清《四库全书》。经部分为易、书、诗、礼、春秋、孝经、五经总义、四书、乐、小学十类。像我们平时常念叨的什么《论语》啦《孟子》啦《周易》啦《大学》这些都是这个分类里面的。

书籍简介

如:该书中“说文解字篇”从“仓颉造字”讲起,“周易篇”从“河图”洛书”引出,“春秋三传篇”也首先从“获麟”的故事、传说开篇,是以闲话风引起人们注意。

该书的语言风格,是因为朱自清写这本书最初的目的是要做初中生的古典文化普及,所以语言风格并不像常见的学术文章那么枯燥、艰涩,反而采取一种说故事、聊天式的闲话风进行古典文化导读。

作品评价

它是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。谁要知道某书是什么,它就告诉你个什么,看了这本书当然不就是变了古书,可是古书的来历,其中的大要,历来对于该书有什么问题,直到现在为止,对于该书已经研究到什么程度,都可以有个简明的概念。学生如果自己在一大堆参考书里去摸索,费力甚多,所得未必会这么简明。因这本书的导引,去接触古书,就像预先看熟了地图跟地理志,虽然到的是个新地方,却能头头是道。(叶圣陶)

主要内容简介

PART.02

1.说文解字

中国最早的系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书。

作者: 东汉和帝时期许慎

特点:①从经典和别的字书里搜集有九千字。而且小篆之外,兼收箍文“古文”。

②分析偏旁,定出部首,将九千字分属五百四十部首。

③书中每字都有说解,来源于晚周人作的《尔雅》,扬雄的《方言》,以及经典的注文。

价值: 一部划时代的字书,文字学的古典,是一切古典的工具或门径。

发展历程:

秦以前

特点:文字发生与演化的时代,字体因世因国而异,官书虽是系统相承,民间书却极为庞杂。

演变:到了战国末期,有了“仓颉造字”传说。造字和用字有六个条例,称为“六书”,即“象形”“指事”“会意”“形声”“转注”“假借”。象形字本于图画,假借字以声为主,形声字以偏旁分别,象形字、假借字、形声字是文字发展的逻辑的程序。

发展历程:

秦以后

特点:书体演变的时代。演变的主因是应用,方向是简易。

演变:①识字久便又有了“隶圆变为扁方,这是汉朝隶书的标准。魏晋之际,变为‘正书’。晋至唐朝,又称为‘隶书’,晋代也称为‘楷书’”。秦始皇用小篆统一了文字,不书。识字变得简易。

②汉朝时,隶书由椭正书逐渐简化,至到陈隋渐渐变方,至唐代又渐变长,这便正书与草书之间,最为适用。

2.周易

“群经之首,大道之源”。

《周易》即《易经》,《三易》之一,是传统经典之一,相传系周文王姬昌所作,内容包括《经》和《传》两个部分。《经》主要是六十四卦和三百八十四爻,卦和爻各有说明(卦辞、爻辞),作为占卜之用。《传》包含解释卦辞和爻辞的七种文辞共十篇,统称《十翼》,相传为孔子所撰。春秋时期,官学开始逐渐演变为民间私学。易学前后相因,递变发展,百家之学兴,易学乃随之发生分化。自孔子赞易以后,《周易》被儒门奉为儒门圣典,六经之首。

2.周易

起源:商民用甲骨卜吉凶,然后便将卜的人、卜的日子、卜的问句等用刀笔刻在甲骨上,这便是卜辞。周朝用筮法辅助卜法,筮法里六十四卦, 一卦有六画,每画叫作一爻。断定吉凶的辞,原叫作繇辞,“繇”是抽出来的意思。繇辞有属于卦的总体的,有属于各爻的;所以后来分称为卦辞和爻辞。这种卦爻辞也是卜筮官的占筮纪录,卜筮官将卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》这部书。

演变:

1战国末期,道家、阴阳家学说盛行,儒家受两派影响,对《周易》的卦爻辞作了种种新解释,借着卦爻辞发扬儒家哲学。这种新解释的内容,便是所谓《易传》。

2《易传》中间较有系统的是彖辞和象辞。彖辞断定一卦的涵义——“彖”就是“断”的意思。象辞推演卦和爻的象,这个“象”字相当于现在所谓“观念”。此外还有《文言》《系辞》两传。《文言》解释乾坤两卦:《系辞》发挥宇宙观人生观,偶然也有分别解释卦爻的话。《系辞》是最重要的一部《易传》。

3到了汉代,新发现了《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后来称为《逸易》。《说卦》推演卦象,说明某卦的观念象征着自然界和人世间的某些事物。《序卦》说明六十四卦排列先后的道理。《杂卦》比较各卦意义的同异之处。

3.尚书

中国第一部历史文献汇编

简介:《尚书》是中国最古的记言的历史。商代甲骨卜辞大部分是些问句,记事的话不多见。两周金文也多以记言为主。直到战国时代,记事文才有了长足的进展。

《尚书》包括虞、夏、商、周四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话。也有记事的,大都是战国末年人的制作。

3.尚书

发展历程:秦始皇焚书,伏生私藏《尚书》,仅存二十九篇。汉文帝时,《尚书》得以流传开来,这就是东汉以来的《今尚书》或《今文尚书》。汉景帝时,从孔子旧居中发掘出一些古文经传, 孔子后人孔安国整理后,便是《古文尚书》。汉哀帝时刘歆欲立《古文尚书》博士,引起今古文之争。后来张霸、王肃伪作《古文尚书》直到清朝才被证伪。

4.诗经

中国第一部诗歌总集

由来:诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。乐工收集天下歌谣以供贵族祭祖、宴饮等,战国时,贵族没落,乐工流离,乐谱也渐渐亡失,但是还有三百来篇唱词儿流传下来,便形成了《诗经》。

4.诗经

发展历程:①春秋时宴饮通行赋诗,都从诗篇里断章取义,表示这国对那国或这人对那人的愿望、感谢、责难等等。②孔子时代,诗篇的本义渐渐模糊,于是孔子用《诗》来讨论做学问做人的道理,孔子以后,《诗》三頁”成为儒家的《六经》之一,《庄子》和《荀子》都说到“诗言志 ,“志”便指教化而言。③解释《诗经》最有权威的是毛氏《诗传》和郑玄《诗笺》,差不多全是断章取义,甚至断句取义。

4.诗经

诗序:《诗序》有《大序》和《小序》。《大序》是总论说明诗的教化作用,这种作用似乎建立在所谓“六义”上。《小序》约出自小毛公。齐、鲁、韩三家诗及毛诗各自有序,现仅存毛诗序。置于各篇篇首,解释各篇主题的是小序。另有关雎序前的大序,但说法不一。旧说以为自「风,风也」以下为大序。

5.礼记

三本:“天地君亲师”,天地代表生命的本源。亲是祖先的意思,祖先是家族的本源。君师是政教的本源。人情不能忘本,所以供奉着这些。荀子称这些为礼的“三本”。

礼治:政治制度:贵贱有别,长幼有序,各司其职。

宗教仪式:天子诸侯祭天地山川,子孙祭祀祖先。

风俗习惯:居丧、婚姻、宴会等,人际关系。

5.礼记

礼乐:礼乐并称,乐是礼的一部分。乐包括歌和舞,乐声的绵延和融和也象征着天地万物的“流而不息,合同而化”。这便是乐本。

发展历程:①关于礼,汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”。那三种经是《仪礼》《礼古经》《周礼》。《礼古经》已亡佚,《仪礼》大约是当时实施的礼制,《周礼》则是一套理想的政治制度。

②《礼记》是儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼论之作。《礼记》是一个广泛的名称,这些“记”里包含着《礼古经》的一部分。汉代流传到现在的只有《大戴记》和《小戴记》。后世所称《礼记》,多半专指《小戴记》。大戴是戴德;小戴是戴圣。

6.春秋

我国第一部编年体史书。

“春秋”是古代记事史书的通称,因为古代朝廷大事,多在春、秋二季举行。传说这部《春秋》是孔子修订的。古代史官记事,有两种目的:一是征实,二是劝惩。

三传:①三传为《左传》《公羊传》《穀梁传》,按三传的看法,《春秋》大义可以从两方面说:明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训,这是一;夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥夷狄,实现民族大一统的理想,这是二。前者是人君的明鉴,后者是拨乱反正的程序。

6.春秋

②三传之中,《公羊传》《穀梁传》两家全以解经为主,左氏却以叙事为主。《公羊传》《穀梁传)以解经为主,所以咬文嚼字得更利害些。

③《左传》传为鲁国左丘明依《春秋》而作。参考群籍,详述史事,征引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。

《春秋》用于记事的语言极为简练,然而几乎每个句子都暗含褒贬之意,被后人称为“春秋笔法”、“微言大义”。

7.四书

四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

旧时科举私塾里,学生入学,便是从四书读起的。

①《大学》是古来大学里教学生的方法,循序渐进地阐述了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的人生奋斗理念。出自礼记

②《中庸》是孔门传授心法的书,“‘不偏’叫‘中’,‘不易’叫‘庸’:‘中’是天下的正道,‘庸’是天下的定理。

7.四书

四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

③《论语》是弟子记录孔子的言语的,传达了“君子”、“仁”、“忠恕”等可以终身应用的学问。

④《孟子》是孟子及弟子共同编定的,说“仁”兼说“义”,提出要养“至大至刚”、“配义与道”的“浩然之气”;

7.四书

由来:《大学》是可以知道古人做学问的程序。《论语》《孟子》不如这部书分明易晓。朱子将《中庸》放在第三步,和《大学》 《论语》《孟子》合为“四书”后来朝廷规定“四书”为科举用书。不过朱子教人读“四书”。为的成人,后来人读“四书”,却重在猎取功名;这是不合于他提倡的本心的。

四书顺序:因为《大学》《中庸》篇页不多,合为一本;而后《大学》《中庸》《论语》《孟子》的顺序约定俗成了。

8.战国策

发展由来:战国时期诸国关系紧张,战争随时可起,担负外交的策士开始受到重用。当时各国所重的是威势,策士所说原不外战争和诈谋;但要因人因地进言,广博的知识和微妙的机智都是不可少的。汉代刘向在汉初著名说客整理和润饰的基础上,把这些策士的说辞,编成了《战国策》。

8.战国策

艺术特色:

①文辞妙绝。把策士铺陈的伟丽,叱咤的雄豪,都传达了出来,那些曲折微妙的声口,也丝丝入扣,千载如生。读来如闻其语,如见其人。

②历史价值高。所记上接春秋时代,下至楚汉兴起为止,共二百零二年(公元前403—前202年),是一部重要的古史。所谓战国时代,便指这里的二百零二年;而战国的名称也是刘向在这部书的序里定出的。

9.史记、汉书

史记:①司马迁二十八岁任太史令 ,继承父业,著述历史。后因替李陵败降之事辩解而受宫刑,调任口书令,发奋继续完成所著史籍。他以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》,汉人称为《太史公书》。

②《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的。十表,以分年略记世代为主。八书,记典章制度的沿革。三十世家,记侯国世代存亡。七十列传,类记各方面人物。

9.史记、汉书

汉书:第一部断代体通史。①《史记》以后,续作很多,但不是偏私,就是鄙俗;班彪加以整理补充,著了六十五篇《后传》。他详论《史记》的得失,大体确当不移。这部书没有流传下来,但他的儿子班固的 《汉书》是用它作底本的。班固著《汉书》未完成而卒,其妹班昭奉汉和帝命与马续参考皇家藏书,续写班固遗作。

②汉代是个辞赋的时代,所谓“华”,便是辞赋化《史记》。当时还用散行文字;到了《汉书》,便弘丽精整,多用排偶,句子也长了。这正是辞赋的影响。

③班固首创断代史,删润旧文,“述而不作” 他删润的地方,颇有别裁,决非率尔下笔。有阙略的,有隐晦的,经他润色,便变得详明。

9.史记、汉书

异同:

①《史记》“文直而事核”, 《汉书 》“文瞻而事详”。司马迁感慨多,微情妙旨,时在文字蹊径之外;《汉书》 却一览之余,情词俱尽。但是就史论史,班固也许比较客观些,比较合体些。

②《史记》《汉书》二书,文质和繁省虽然各不相同,而所采者博,所择者精,却是一样;组织的弘大,描写的曲达,也同工异曲。二书并称良史,决不是偶然的。

9.史记、汉书

地位:

《史记》创了“纪传体” ,叙事自黄帝以来到著者当世,就是汉武帝的时候,首尾三千多年。《汉书》采用了《史记》的体制,却以汉事为断,从高祖到王莽,只二百三十年。后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书;二十四史里,《史记》、《汉书》以外的二十二史都如此。这些也都被称为“正史”。《史记》、《汉书》,可以说都是“正史”的源头。

10.诸子

社会背景:春秋末年,封建制度开始崩坏,在这个大变动当中,一些才智之士对于当前的情势,有种种的看法,有种种的主张;他们都想收拾那动乱的局面,让它稳定下来,他们根据自己的见解各说各的,都“持之有故,言之成理” 这便是诸子之学,大部分可以称为哲学。

10.诸子

学派:

①儒:第一个开门授徒的是孔子。孔子主张有教无类,是第一个将学术民众化的人。孔子之后有孟子、荀子。儒士多半是上层社会的失业流民,儒家所拥护的制度,所讲所行的道德也是上层社会所讲所行的。

②墨:下层失业流民,多半会成为武士。墨家的创始者墨翟便出于武士,“墨”原是做苦工的犯人的意思,墨家本是贱者,也就不辞用这个诨名自称他们的学派。墨家是有团体组织的,他们的首领叫作“巨子”,他们不但是打仗的专家,并且是制造战争器械的专家。但墨家和别的武士不同,他们反对侵略,提倡“非攻”“兼爱”,主张“节用”“非乐”。

10.诸子

学派:

③道:道家反对一切文化和制度。道家出于隐士,他们看见时世太乱,难以挽救,便消极起来,对于世事,取一种不闻不问的态度。后来杨朱将这种态度理论化了,建立“为我”的学说。他主张“全生保真,不以物累形”,老子、庄子的学说也从此出发。老子主张顺应自然,无为而为,无治而治;庄子更进一步,主张绝对的自由、绝对的平等,老庄两派汉代总称为道家。

④法:法家出于“法术之士”,贵族政治崩坏,法术之士便创一种新的政治方法帮助当时的君主整理国政,这就是法治。法术之士有重势、重术、重法三派,而韩非子集其大成。

10.诸子

思想统一:秦相吕不韦编撰《吕氏春秋》想化零为整,集合众长,统一思想,但他的基调却是道家。汉武帝时期淮南王刘安效仿吕不韦编撰《淮南子》,也以道家为思想基调,想要统一思想。然而最后成功的人却是董仲舒,他向汉武帝谏言“罢黜百家,独尊儒术”,帝王用功名利禄提倡儒学,儒学统于一尊。

11.辞赋

辞:屈原因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。楚国郢都被秦军攻破后,自沉于泪罗江,以身殉楚国。《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇,都是他放逐时所作。

从《诗经》到《离骚》,能看出句逗由短而长、由齐而畸的一个趋势,屈原诸作奠定了这种体制,模拟的日渐变多。到了汉代,模拟《离骚》的更多,东方朔、王褒、刘向、王逸都走着宋玉的路,汉武帝时最盛。 汉时称这种体制为“辞”,又称为“楚辞”。刘向将这些东西编辑起来,成为《楚辞》一书。

11.辞赋

赋:荀子的《赋篇》最早称“赋”。《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。荀赋和屈辞合一,也许是在贾谊手里。贾谊是荀卿的再传弟子,他的境遇近于屈原,又久居屈原的故乡,他模拟屈原的体制,却袭用了荀卿的“赋”的名字。这种赋日渐发展,屈原诸作也便被称为“赋”。

东汉班固作《两都赋》 张衡仿作《二京赋》,晋左思又作《三都赋》 这种赋,是陆贾、荀卿的混合,是散文的更进一步。此后赋体渐渐缩短,字句整炼起来,务求精巧,不再用来讽谏。

12.诗

发展历程:

汉武帝立乐府,采集代、赵、秦、楚的歌谣和乐谱,以备传习唱奏。这种种乐歌,后来称为“乐府诗”,简称“乐府”。北宋太原郭茂倩收集汉乐府以下历代合乐的和不合乐的歌谣,以及模拟之作,成为《乐府诗集》;汉乐府以叙事为主。

直到汉末,一般文体都走向整炼一路,试验这五言体的便多起来;而最高的成就是《古诗十九首》。建安年间,曹氏父子三人用乐府旧题,改作新词,尤其在五言诗上下功夫。真正奠定五言诗的基础的则是魏代的阮籍,他扩大了诗的范围,正式成立了抒情的五言诗。

12.诗

发展历程:

晋代诗渐渐排偶化、典故化,陶渊明、谢灵运应时而出。齐武帝永明年间,“声律说”大盛。到了梁简文帝,又加新变,专咏艳情,称为“宫体”,诗的境界更狭窄了。这种形式与题材的新变,一直影响到唐初的诗。

这时候七言的乐歌渐渐发展。唐代谐调发展,成立了律诗绝句,称为近体;不是谐调的诗,称为古体;又成立了古近体的七言诗。古体的五言诗也变了格调。这些都是划时代的。南北朝民歌中,五言四句的谐调最多,影响了唐人。李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了。给诗开辟了新世界。

12.诗

发展历程:

宋初的诗专学李商隐独学杜甫,开了新风气。欧阳修,梅尧臣接着发现了韩愈,起始了宋诗的散文化。散文化到苏轼便发展到了极致。

诗歌发展各朝各代均有优点和缺点,只要求新、求变,便都是进步。

13.文

起源:现存的中国最早的文是商代的卜辞。后来除了卜辞之外,还有讼辞。

发展历程:

①春秋时期列国外交的言语称为“辞”或“命”,又合称为“辞命”或“辞令”;

②战国时代,游说之风大盛。所以最重说辞。他们的说辞铺张局势,最重辩。

③孔子开了私人讲学的风气,从此也便有了第一种私家的著作《论语》。诸子书大概多是弟子们及后学者所记,著作越来越多,流传也越来越广“雅言”便成了凝定的文体了。后世大体采用,言文渐渐分离。

13.文

④伴随着议论文的发展,记事文也有了长足的进步。《左传》只是记事,《史记》进一步描写人。

⑤汉武帝时候,盛行辞赋。“骈文”或“骈体”出于辞赋,句读整齐,对偶工丽。

⑥梁昭明太子在《文选》里第一次提出“文”的标准用典故、有对偶、谐声调的抒情作品叫作“文。

⑦后来出现两种新文体,佛典的翻译与群经的义疏。不过没有人将这些当作“文”的。“文”只用来称“沉思翰藻”的作品。北周的苏绰是首先提倡复古,李谔等纷纷响应,唐初陈子昂提倡改革文体,韩愈继往开来倡导“古文运动”,宋代称为“散文”。

13.文

⑧到了宋代,又有“话本”这是白话小说的老祖宗。后来能将许多关联的故事组织起来,分为“章回”了。这是体制上一个大进步。

⑨明代八股文盛行,清桐城派声名大振。清末,梁启超先生的“新文体”可算登峰造极。胡适之先生提倡白话文,经过五四运动,白话文畅行。

阅读方法指导

PART.03

阅读方法

《经典常谈》从仓颉造字的神话传说、中国汉字最早的起源开讲,从占卜文的简单记载,到民间传唱的歌谣,到司马迁散文化的《史记》,再到词藻华丽的汉赋,再到五言、七言古诗,及至唐宋时期的中华文化大气象。再到韩愈、欧阳修的古文运动,提倡复古自然,文章潮流再次回到秦汉初期的朴素自然散文形态……朱自清先生以通俗的语言展示了我国古代思想文化的基本面貌,以严谨的治学态度,实事求是地审视了中国传统文化的精神。

这样一部精彩的著作,我们该怎么读?部编版教材推荐的方法是“选择性阅读”。

选择性阅读

选择性阅读是一种理性的,目的性很强的阅读方式。读者可依据不同的情况,做不同的阅读选择。

一、浏览“扫”读

拿到新书后,第一时间浏览本书的目录,初步了解全书的结构和内容。很多书新增了再版序言,序言中大都会简要介绍本书内容和阅读方法,交给你阅读本书的“钥匙”,你也不妨认真看看这些序言,从中获取阅读“捷径”。

选择性阅读

二、兴趣“引”读

本书共计13篇,不必遵循图书的顺序依序阅读,而是根据自己的兴趣、爱好,选取自己感兴趣的章节阅读。在读某个章节的过程中,会触发新的兴趣点、关切点,再找相关章节深入读下去。如果你对自己的姓氏很感兴趣,可以先从“说文解字”读起。如果你喜欢诗词,可以先从

“诗经”开始读起。如果你对历史感兴趣,可以先从“史记”读起。

依此类推,这样,读一章,带动另一章,如同滚雪球,逐步扩大阅读范围,有滋有味地读几章。

选择性阅读

三、按需“点”读

可结合平时的学习、生活需要,选准探究点,直奔主题,选点阅读。这样阅读,目标明确,收获可感。

比如,学过课文《<庄子>二则》,可以读读一读《诗第十二》《文第十三》,通过课内外衔接来深入探究古典文学。

比如,你对太极八卦有疑问,不妨去读一读《<周易>第二》,了解一起典籍的内容,或许能找到问题的答案。又比如,你对自己的姓名用字的写法很好奇,不妨去读一读《<说文解字>第一》,甚至去看看《说文解字》一书,一定会有所收获。

选择性阅读

四、同伴“赛”读

以说促读、以写促读,都是鼓励深入阅读经典名著的好方法。

可以举行经典阅读交流活动,大家分别上台,说一说你阅读最多、感受最深的经典名著,从而相互交流、共同进步。

还可以根据一定的话题和场景,不拘形式,主动向朋友、向家人介绍你眼中的某一部或几部经典,在“说”中加深对经典的理解,提升阅读的兴趣和成就感。

选择性阅读

学会选择性阅读,读好《经典常谈》。如作者在序言中所说:“虽不能教一般人直接亲近经典,却能启发他们的兴趣,引他们到经典大路上去。”

专题探究

PART.04

专题一:和朱自清一起“谈”经典

这本书介绍了许多传统文化经典。选择你感兴趣的一种。比如《论语》或李白、杜甫的诗,先精读《经典常谈》中的内容,再选读相关经典中你比较熟悉的部分,看看朱自清所“谈”的对你更好地理解经典有哪些帮助,并向同学们谈谈你对经典的新认识。

探究示例

朱自清在《〈诗经〉第四》中,介绍了诗歌的源头——歌谣,使我对《诗经》重章复沓的特点有了更直观的理解。诗歌起源于歌谣,而歌谣的节奏最主要靠的是重叠(复沓),“本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头”。这便是起源于歌谣的《诗经》具有重章复沓的特点的原因了。

朱自清谦称《经典常谈》中“各篇的讨论,尽量采择近人新说”,并没有自己的观点。其实,选择什么样的说法介绍给读者,也能显示出作者的学术眼光与功底。选择《经典常谈》中的一篇深入研读,边读边做好读书笔记,记下重要的事实、主要的观点和自己的心得。根据读书笔记,向全班同学介绍你研读的经典。

专题二:我向大家介绍经典

探究示例

《经典常谈》中第一篇便介绍了《说文解字》。

《说文解字》为东汉许慎所做。这是中国最早的系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书。全书共分540个部首,收字九千多个。

在第一篇里,朱自清介绍了文字的起源。据说,我们的文字,是黄帝的史官,一个叫仓颉的人造出来的。在没有文

字的远古时代,人们结绳记事,确实很不方便。后来,仓颉在看到兽蹄、鸟爪的印迹后,突发灵感,便仿照这些,记录为文字。这或许就是最早的象形文字吧。

有了文字,人们自然可以借此表达心意、记载事物。这也让人类的文明,朝前迈进了一大步。

读完该书第一篇对《说文解字》的介绍后,我对文字的产生、发展、构成产生了浓厚的兴趣,之后搜集了各种相关资料,并认真阅读了《说文解字》一书,深入了解了有关文字的知识。

专题三:读经典的意义

习近平总书记强调,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。读了《经典常谈》,你对于当代中学生阅读传统文化经典的意义有哪些认识?以《读经典的意义》为题写一篇短文,谈谈你的看法。

探究示例

正如习近平总书记强调的,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂。作为新时代的中学生,阅读传统文化经典,学习中华民族的优秀传统文化,意义重大。

阅读传统文化经典,有助于增加我们的知识积累。阅读经典,徜徉在古代文化的海洋之中,我们能更好地汲取养分,丰富自身的文学常识,积累更多的语言素材,从而有助于我们提高表达、写作能力。

阅读传统文化经典,有助于提高我们的文学素养。生活中,我们很容易被那些所谓“流行文化”腐蚀思想,从而出现文化素养上的营养不良。经典著作是中华传统文化的宝贵传承,如《论语》是儒家文化的一种传承,讲求的是仁、义、礼、智、信。阅读这样的经典,可以让我们更好地传承中华民族的优秀文化,在提升文学素养的同时,更好地抵御“流行文化”的思想腐蚀。

阅读传统文化经典,有助于提高我们的品格情操。阅读《论语》《春秋三传》等经典著作,不仅能传承中华民族至善的美德,还能潜移默化地影响我们的思想和行为,比如在学校尊重老师、礼让同学,在家里恭敬长辈、孝顺明理。

阅读传统文化经典,有助于培养我们的爱国精神。通过阅读传统文化经典,了解中华民族悠久的历史和灿烂的文化传统,知道我们从何而来,为何如此,有助于增强我们的文化认同感和民族自豪感,激发我们的爱国热情。

经典常谈

朱自清

作者及书籍简介

PART.01

作者简介

朱自清(1898—1948年),原名自华,号实秋,后改名自清,字佩弦。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。

主要作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》《荷塘月色》,另有文艺论著《诗言志辨》《经典常谈》《新诗杂话》《论雅俗共赏》等。

创作背景

《经典常谈》这部书创作完成于1942年初,当时正值朱自清于昆明西南联合大学任教期间。

民国以来,新式教育施行,读经渐渐废止。一些人对阅读传统书籍持否定的态度,这在一定程度上给保护经典带来了阻力。朱自清指出“读经的废止并不就是经典训练的废止”,“经典训练的价值不在实用,而在文化”。因此,朱自清先生编撰了该书。

创作背景

《经典常谈》成书于战乱、中国文化教育极不普及的年代。那时要提倡经典的训练、希望人们通过阅读《经典常谈》一类的著作,“航行到经典的海里去”,其实是一种不切实际的愿望。朱自清先生所做的,就是一项普及的工作,他希望在中等以上的教育里普遍地得到经典的训练,让广大的人民,特别是年轻的人受到适当的经典的训练,了解和继承祖国的文化传统。

书籍简介

作为一部朱自清先生为中学生撰写的文化经典的著作,《经典常谈》概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况,以此展示我国古代思想文化的基本面貌。全书对经典的梳理与讲解,不仅知识上简洁精辟,文字上更是白话文通俗流畅的典范,是读者概览中国古典文学的不二之选。

书籍简介

全书分为13篇,排列顺序依照传统的“经史子集”。

这13篇的安排,囊括了中国文化最重要的典籍,并以“书”为“点”,活泼严谨地进行经典导读。

经史子集分别指我国古代典籍

1.“经史子集”是我国古代读书人对经典的分类法。 “经”是指古代社会中的政教、纲常伦理、道德规范的教条,主要是儒家的典籍,有儒学十三经:《周易》、《尚书》、《周礼》、《礼记》、《仪礼》、《诗经》、《春秋左传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《论语》、《孝经》、《尔雅》、《孟子》。史部分为正史、编年、纪事本末、别史、杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、职官、政书、目录、史评十五类。像春秋、左传、25史、西夏纪事本末、明太祖实录、贞观政要、东京梦华录这些都是属于这个门类里的。

2.“史”是各种体裁历史著作,分为正史、编年、纪事本末、别史杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、职官、政书、目录、史评十五类。 “子”是诸子百家及释道宗教著作,分为儒家、兵家、法家、农家、医家、天文算法、术数、艺术、诸录、杂家、类书、小说家、释家、道家十四类。子部分为儒家、兵家、法家、农家、医家、天文算法、术数、艺术、谱录、杂家、类说、小说家、释家、道家十四类。法家的商君书、韩非子,墨家的墨子,元朝的授时历,陆羽的茶经,孙思邈的千金翼方,李时珍的本草纲目,孙武的孙子兵法,随园食单这样讲烹饪的作品,都是属于这个门类里的。

3.“集”是收历代作家一人或多人的散文、骈文、诗、词、散曲等的集子和文学评论、戏曲等著作,分为楚辞、别集、诗文评、诗词五类。 注:以上分类依照 清《四库全书》。经部分为易、书、诗、礼、春秋、孝经、五经总义、四书、乐、小学十类。像我们平时常念叨的什么《论语》啦《孟子》啦《周易》啦《大学》这些都是这个分类里面的。

书籍简介

如:该书中“说文解字篇”从“仓颉造字”讲起,“周易篇”从“河图”洛书”引出,“春秋三传篇”也首先从“获麟”的故事、传说开篇,是以闲话风引起人们注意。

该书的语言风格,是因为朱自清写这本书最初的目的是要做初中生的古典文化普及,所以语言风格并不像常见的学术文章那么枯燥、艰涩,反而采取一种说故事、聊天式的闲话风进行古典文化导读。

作品评价

它是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。谁要知道某书是什么,它就告诉你个什么,看了这本书当然不就是变了古书,可是古书的来历,其中的大要,历来对于该书有什么问题,直到现在为止,对于该书已经研究到什么程度,都可以有个简明的概念。学生如果自己在一大堆参考书里去摸索,费力甚多,所得未必会这么简明。因这本书的导引,去接触古书,就像预先看熟了地图跟地理志,虽然到的是个新地方,却能头头是道。(叶圣陶)

主要内容简介

PART.02

1.说文解字

中国最早的系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书。

作者: 东汉和帝时期许慎

特点:①从经典和别的字书里搜集有九千字。而且小篆之外,兼收箍文“古文”。

②分析偏旁,定出部首,将九千字分属五百四十部首。

③书中每字都有说解,来源于晚周人作的《尔雅》,扬雄的《方言》,以及经典的注文。

价值: 一部划时代的字书,文字学的古典,是一切古典的工具或门径。

发展历程:

秦以前

特点:文字发生与演化的时代,字体因世因国而异,官书虽是系统相承,民间书却极为庞杂。

演变:到了战国末期,有了“仓颉造字”传说。造字和用字有六个条例,称为“六书”,即“象形”“指事”“会意”“形声”“转注”“假借”。象形字本于图画,假借字以声为主,形声字以偏旁分别,象形字、假借字、形声字是文字发展的逻辑的程序。

发展历程:

秦以后

特点:书体演变的时代。演变的主因是应用,方向是简易。

演变:①识字久便又有了“隶圆变为扁方,这是汉朝隶书的标准。魏晋之际,变为‘正书’。晋至唐朝,又称为‘隶书’,晋代也称为‘楷书’”。秦始皇用小篆统一了文字,不书。识字变得简易。

②汉朝时,隶书由椭正书逐渐简化,至到陈隋渐渐变方,至唐代又渐变长,这便正书与草书之间,最为适用。

2.周易

“群经之首,大道之源”。

《周易》即《易经》,《三易》之一,是传统经典之一,相传系周文王姬昌所作,内容包括《经》和《传》两个部分。《经》主要是六十四卦和三百八十四爻,卦和爻各有说明(卦辞、爻辞),作为占卜之用。《传》包含解释卦辞和爻辞的七种文辞共十篇,统称《十翼》,相传为孔子所撰。春秋时期,官学开始逐渐演变为民间私学。易学前后相因,递变发展,百家之学兴,易学乃随之发生分化。自孔子赞易以后,《周易》被儒门奉为儒门圣典,六经之首。

2.周易

起源:商民用甲骨卜吉凶,然后便将卜的人、卜的日子、卜的问句等用刀笔刻在甲骨上,这便是卜辞。周朝用筮法辅助卜法,筮法里六十四卦, 一卦有六画,每画叫作一爻。断定吉凶的辞,原叫作繇辞,“繇”是抽出来的意思。繇辞有属于卦的总体的,有属于各爻的;所以后来分称为卦辞和爻辞。这种卦爻辞也是卜筮官的占筮纪录,卜筮官将卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》这部书。

演变:

1战国末期,道家、阴阳家学说盛行,儒家受两派影响,对《周易》的卦爻辞作了种种新解释,借着卦爻辞发扬儒家哲学。这种新解释的内容,便是所谓《易传》。

2《易传》中间较有系统的是彖辞和象辞。彖辞断定一卦的涵义——“彖”就是“断”的意思。象辞推演卦和爻的象,这个“象”字相当于现在所谓“观念”。此外还有《文言》《系辞》两传。《文言》解释乾坤两卦:《系辞》发挥宇宙观人生观,偶然也有分别解释卦爻的话。《系辞》是最重要的一部《易传》。

3到了汉代,新发现了《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后来称为《逸易》。《说卦》推演卦象,说明某卦的观念象征着自然界和人世间的某些事物。《序卦》说明六十四卦排列先后的道理。《杂卦》比较各卦意义的同异之处。

3.尚书

中国第一部历史文献汇编

简介:《尚书》是中国最古的记言的历史。商代甲骨卜辞大部分是些问句,记事的话不多见。两周金文也多以记言为主。直到战国时代,记事文才有了长足的进展。

《尚书》包括虞、夏、商、周四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话。也有记事的,大都是战国末年人的制作。

3.尚书

发展历程:秦始皇焚书,伏生私藏《尚书》,仅存二十九篇。汉文帝时,《尚书》得以流传开来,这就是东汉以来的《今尚书》或《今文尚书》。汉景帝时,从孔子旧居中发掘出一些古文经传, 孔子后人孔安国整理后,便是《古文尚书》。汉哀帝时刘歆欲立《古文尚书》博士,引起今古文之争。后来张霸、王肃伪作《古文尚书》直到清朝才被证伪。

4.诗经

中国第一部诗歌总集

由来:诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。乐工收集天下歌谣以供贵族祭祖、宴饮等,战国时,贵族没落,乐工流离,乐谱也渐渐亡失,但是还有三百来篇唱词儿流传下来,便形成了《诗经》。

4.诗经

发展历程:①春秋时宴饮通行赋诗,都从诗篇里断章取义,表示这国对那国或这人对那人的愿望、感谢、责难等等。②孔子时代,诗篇的本义渐渐模糊,于是孔子用《诗》来讨论做学问做人的道理,孔子以后,《诗》三頁”成为儒家的《六经》之一,《庄子》和《荀子》都说到“诗言志 ,“志”便指教化而言。③解释《诗经》最有权威的是毛氏《诗传》和郑玄《诗笺》,差不多全是断章取义,甚至断句取义。

4.诗经

诗序:《诗序》有《大序》和《小序》。《大序》是总论说明诗的教化作用,这种作用似乎建立在所谓“六义”上。《小序》约出自小毛公。齐、鲁、韩三家诗及毛诗各自有序,现仅存毛诗序。置于各篇篇首,解释各篇主题的是小序。另有关雎序前的大序,但说法不一。旧说以为自「风,风也」以下为大序。

5.礼记

三本:“天地君亲师”,天地代表生命的本源。亲是祖先的意思,祖先是家族的本源。君师是政教的本源。人情不能忘本,所以供奉着这些。荀子称这些为礼的“三本”。

礼治:政治制度:贵贱有别,长幼有序,各司其职。

宗教仪式:天子诸侯祭天地山川,子孙祭祀祖先。

风俗习惯:居丧、婚姻、宴会等,人际关系。

5.礼记

礼乐:礼乐并称,乐是礼的一部分。乐包括歌和舞,乐声的绵延和融和也象征着天地万物的“流而不息,合同而化”。这便是乐本。

发展历程:①关于礼,汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”。那三种经是《仪礼》《礼古经》《周礼》。《礼古经》已亡佚,《仪礼》大约是当时实施的礼制,《周礼》则是一套理想的政治制度。

②《礼记》是儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼论之作。《礼记》是一个广泛的名称,这些“记”里包含着《礼古经》的一部分。汉代流传到现在的只有《大戴记》和《小戴记》。后世所称《礼记》,多半专指《小戴记》。大戴是戴德;小戴是戴圣。

6.春秋

我国第一部编年体史书。

“春秋”是古代记事史书的通称,因为古代朝廷大事,多在春、秋二季举行。传说这部《春秋》是孔子修订的。古代史官记事,有两种目的:一是征实,二是劝惩。

三传:①三传为《左传》《公羊传》《穀梁传》,按三传的看法,《春秋》大义可以从两方面说:明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训,这是一;夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥夷狄,实现民族大一统的理想,这是二。前者是人君的明鉴,后者是拨乱反正的程序。

6.春秋

②三传之中,《公羊传》《穀梁传》两家全以解经为主,左氏却以叙事为主。《公羊传》《穀梁传)以解经为主,所以咬文嚼字得更利害些。

③《左传》传为鲁国左丘明依《春秋》而作。参考群籍,详述史事,征引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。

《春秋》用于记事的语言极为简练,然而几乎每个句子都暗含褒贬之意,被后人称为“春秋笔法”、“微言大义”。

7.四书

四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

旧时科举私塾里,学生入学,便是从四书读起的。

①《大学》是古来大学里教学生的方法,循序渐进地阐述了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的人生奋斗理念。出自礼记

②《中庸》是孔门传授心法的书,“‘不偏’叫‘中’,‘不易’叫‘庸’:‘中’是天下的正道,‘庸’是天下的定理。

7.四书

四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

③《论语》是弟子记录孔子的言语的,传达了“君子”、“仁”、“忠恕”等可以终身应用的学问。

④《孟子》是孟子及弟子共同编定的,说“仁”兼说“义”,提出要养“至大至刚”、“配义与道”的“浩然之气”;

7.四书

由来:《大学》是可以知道古人做学问的程序。《论语》《孟子》不如这部书分明易晓。朱子将《中庸》放在第三步,和《大学》 《论语》《孟子》合为“四书”后来朝廷规定“四书”为科举用书。不过朱子教人读“四书”。为的成人,后来人读“四书”,却重在猎取功名;这是不合于他提倡的本心的。

四书顺序:因为《大学》《中庸》篇页不多,合为一本;而后《大学》《中庸》《论语》《孟子》的顺序约定俗成了。

8.战国策

发展由来:战国时期诸国关系紧张,战争随时可起,担负外交的策士开始受到重用。当时各国所重的是威势,策士所说原不外战争和诈谋;但要因人因地进言,广博的知识和微妙的机智都是不可少的。汉代刘向在汉初著名说客整理和润饰的基础上,把这些策士的说辞,编成了《战国策》。

8.战国策

艺术特色:

①文辞妙绝。把策士铺陈的伟丽,叱咤的雄豪,都传达了出来,那些曲折微妙的声口,也丝丝入扣,千载如生。读来如闻其语,如见其人。

②历史价值高。所记上接春秋时代,下至楚汉兴起为止,共二百零二年(公元前403—前202年),是一部重要的古史。所谓战国时代,便指这里的二百零二年;而战国的名称也是刘向在这部书的序里定出的。

9.史记、汉书

史记:①司马迁二十八岁任太史令 ,继承父业,著述历史。后因替李陵败降之事辩解而受宫刑,调任口书令,发奋继续完成所著史籍。他以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》,汉人称为《太史公书》。

②《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的。十表,以分年略记世代为主。八书,记典章制度的沿革。三十世家,记侯国世代存亡。七十列传,类记各方面人物。

9.史记、汉书

汉书:第一部断代体通史。①《史记》以后,续作很多,但不是偏私,就是鄙俗;班彪加以整理补充,著了六十五篇《后传》。他详论《史记》的得失,大体确当不移。这部书没有流传下来,但他的儿子班固的 《汉书》是用它作底本的。班固著《汉书》未完成而卒,其妹班昭奉汉和帝命与马续参考皇家藏书,续写班固遗作。

②汉代是个辞赋的时代,所谓“华”,便是辞赋化《史记》。当时还用散行文字;到了《汉书》,便弘丽精整,多用排偶,句子也长了。这正是辞赋的影响。

③班固首创断代史,删润旧文,“述而不作” 他删润的地方,颇有别裁,决非率尔下笔。有阙略的,有隐晦的,经他润色,便变得详明。

9.史记、汉书

异同:

①《史记》“文直而事核”, 《汉书 》“文瞻而事详”。司马迁感慨多,微情妙旨,时在文字蹊径之外;《汉书》 却一览之余,情词俱尽。但是就史论史,班固也许比较客观些,比较合体些。

②《史记》《汉书》二书,文质和繁省虽然各不相同,而所采者博,所择者精,却是一样;组织的弘大,描写的曲达,也同工异曲。二书并称良史,决不是偶然的。

9.史记、汉书

地位:

《史记》创了“纪传体” ,叙事自黄帝以来到著者当世,就是汉武帝的时候,首尾三千多年。《汉书》采用了《史记》的体制,却以汉事为断,从高祖到王莽,只二百三十年。后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书;二十四史里,《史记》、《汉书》以外的二十二史都如此。这些也都被称为“正史”。《史记》、《汉书》,可以说都是“正史”的源头。

10.诸子

社会背景:春秋末年,封建制度开始崩坏,在这个大变动当中,一些才智之士对于当前的情势,有种种的看法,有种种的主张;他们都想收拾那动乱的局面,让它稳定下来,他们根据自己的见解各说各的,都“持之有故,言之成理” 这便是诸子之学,大部分可以称为哲学。

10.诸子

学派:

①儒:第一个开门授徒的是孔子。孔子主张有教无类,是第一个将学术民众化的人。孔子之后有孟子、荀子。儒士多半是上层社会的失业流民,儒家所拥护的制度,所讲所行的道德也是上层社会所讲所行的。

②墨:下层失业流民,多半会成为武士。墨家的创始者墨翟便出于武士,“墨”原是做苦工的犯人的意思,墨家本是贱者,也就不辞用这个诨名自称他们的学派。墨家是有团体组织的,他们的首领叫作“巨子”,他们不但是打仗的专家,并且是制造战争器械的专家。但墨家和别的武士不同,他们反对侵略,提倡“非攻”“兼爱”,主张“节用”“非乐”。

10.诸子

学派:

③道:道家反对一切文化和制度。道家出于隐士,他们看见时世太乱,难以挽救,便消极起来,对于世事,取一种不闻不问的态度。后来杨朱将这种态度理论化了,建立“为我”的学说。他主张“全生保真,不以物累形”,老子、庄子的学说也从此出发。老子主张顺应自然,无为而为,无治而治;庄子更进一步,主张绝对的自由、绝对的平等,老庄两派汉代总称为道家。

④法:法家出于“法术之士”,贵族政治崩坏,法术之士便创一种新的政治方法帮助当时的君主整理国政,这就是法治。法术之士有重势、重术、重法三派,而韩非子集其大成。

10.诸子

思想统一:秦相吕不韦编撰《吕氏春秋》想化零为整,集合众长,统一思想,但他的基调却是道家。汉武帝时期淮南王刘安效仿吕不韦编撰《淮南子》,也以道家为思想基调,想要统一思想。然而最后成功的人却是董仲舒,他向汉武帝谏言“罢黜百家,独尊儒术”,帝王用功名利禄提倡儒学,儒学统于一尊。

11.辞赋

辞:屈原因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。楚国郢都被秦军攻破后,自沉于泪罗江,以身殉楚国。《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇,都是他放逐时所作。

从《诗经》到《离骚》,能看出句逗由短而长、由齐而畸的一个趋势,屈原诸作奠定了这种体制,模拟的日渐变多。到了汉代,模拟《离骚》的更多,东方朔、王褒、刘向、王逸都走着宋玉的路,汉武帝时最盛。 汉时称这种体制为“辞”,又称为“楚辞”。刘向将这些东西编辑起来,成为《楚辞》一书。

11.辞赋

赋:荀子的《赋篇》最早称“赋”。《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。荀赋和屈辞合一,也许是在贾谊手里。贾谊是荀卿的再传弟子,他的境遇近于屈原,又久居屈原的故乡,他模拟屈原的体制,却袭用了荀卿的“赋”的名字。这种赋日渐发展,屈原诸作也便被称为“赋”。

东汉班固作《两都赋》 张衡仿作《二京赋》,晋左思又作《三都赋》 这种赋,是陆贾、荀卿的混合,是散文的更进一步。此后赋体渐渐缩短,字句整炼起来,务求精巧,不再用来讽谏。

12.诗

发展历程:

汉武帝立乐府,采集代、赵、秦、楚的歌谣和乐谱,以备传习唱奏。这种种乐歌,后来称为“乐府诗”,简称“乐府”。北宋太原郭茂倩收集汉乐府以下历代合乐的和不合乐的歌谣,以及模拟之作,成为《乐府诗集》;汉乐府以叙事为主。

直到汉末,一般文体都走向整炼一路,试验这五言体的便多起来;而最高的成就是《古诗十九首》。建安年间,曹氏父子三人用乐府旧题,改作新词,尤其在五言诗上下功夫。真正奠定五言诗的基础的则是魏代的阮籍,他扩大了诗的范围,正式成立了抒情的五言诗。

12.诗

发展历程:

晋代诗渐渐排偶化、典故化,陶渊明、谢灵运应时而出。齐武帝永明年间,“声律说”大盛。到了梁简文帝,又加新变,专咏艳情,称为“宫体”,诗的境界更狭窄了。这种形式与题材的新变,一直影响到唐初的诗。

这时候七言的乐歌渐渐发展。唐代谐调发展,成立了律诗绝句,称为近体;不是谐调的诗,称为古体;又成立了古近体的七言诗。古体的五言诗也变了格调。这些都是划时代的。南北朝民歌中,五言四句的谐调最多,影响了唐人。李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了。给诗开辟了新世界。

12.诗

发展历程:

宋初的诗专学李商隐独学杜甫,开了新风气。欧阳修,梅尧臣接着发现了韩愈,起始了宋诗的散文化。散文化到苏轼便发展到了极致。

诗歌发展各朝各代均有优点和缺点,只要求新、求变,便都是进步。

13.文

起源:现存的中国最早的文是商代的卜辞。后来除了卜辞之外,还有讼辞。

发展历程:

①春秋时期列国外交的言语称为“辞”或“命”,又合称为“辞命”或“辞令”;

②战国时代,游说之风大盛。所以最重说辞。他们的说辞铺张局势,最重辩。

③孔子开了私人讲学的风气,从此也便有了第一种私家的著作《论语》。诸子书大概多是弟子们及后学者所记,著作越来越多,流传也越来越广“雅言”便成了凝定的文体了。后世大体采用,言文渐渐分离。

13.文

④伴随着议论文的发展,记事文也有了长足的进步。《左传》只是记事,《史记》进一步描写人。

⑤汉武帝时候,盛行辞赋。“骈文”或“骈体”出于辞赋,句读整齐,对偶工丽。

⑥梁昭明太子在《文选》里第一次提出“文”的标准用典故、有对偶、谐声调的抒情作品叫作“文。

⑦后来出现两种新文体,佛典的翻译与群经的义疏。不过没有人将这些当作“文”的。“文”只用来称“沉思翰藻”的作品。北周的苏绰是首先提倡复古,李谔等纷纷响应,唐初陈子昂提倡改革文体,韩愈继往开来倡导“古文运动”,宋代称为“散文”。

13.文

⑧到了宋代,又有“话本”这是白话小说的老祖宗。后来能将许多关联的故事组织起来,分为“章回”了。这是体制上一个大进步。

⑨明代八股文盛行,清桐城派声名大振。清末,梁启超先生的“新文体”可算登峰造极。胡适之先生提倡白话文,经过五四运动,白话文畅行。

阅读方法指导

PART.03

阅读方法

《经典常谈》从仓颉造字的神话传说、中国汉字最早的起源开讲,从占卜文的简单记载,到民间传唱的歌谣,到司马迁散文化的《史记》,再到词藻华丽的汉赋,再到五言、七言古诗,及至唐宋时期的中华文化大气象。再到韩愈、欧阳修的古文运动,提倡复古自然,文章潮流再次回到秦汉初期的朴素自然散文形态……朱自清先生以通俗的语言展示了我国古代思想文化的基本面貌,以严谨的治学态度,实事求是地审视了中国传统文化的精神。

这样一部精彩的著作,我们该怎么读?部编版教材推荐的方法是“选择性阅读”。

选择性阅读

选择性阅读是一种理性的,目的性很强的阅读方式。读者可依据不同的情况,做不同的阅读选择。

一、浏览“扫”读

拿到新书后,第一时间浏览本书的目录,初步了解全书的结构和内容。很多书新增了再版序言,序言中大都会简要介绍本书内容和阅读方法,交给你阅读本书的“钥匙”,你也不妨认真看看这些序言,从中获取阅读“捷径”。

选择性阅读

二、兴趣“引”读

本书共计13篇,不必遵循图书的顺序依序阅读,而是根据自己的兴趣、爱好,选取自己感兴趣的章节阅读。在读某个章节的过程中,会触发新的兴趣点、关切点,再找相关章节深入读下去。如果你对自己的姓氏很感兴趣,可以先从“说文解字”读起。如果你喜欢诗词,可以先从

“诗经”开始读起。如果你对历史感兴趣,可以先从“史记”读起。

依此类推,这样,读一章,带动另一章,如同滚雪球,逐步扩大阅读范围,有滋有味地读几章。

选择性阅读

三、按需“点”读

可结合平时的学习、生活需要,选准探究点,直奔主题,选点阅读。这样阅读,目标明确,收获可感。

比如,学过课文《<庄子>二则》,可以读读一读《诗第十二》《文第十三》,通过课内外衔接来深入探究古典文学。

比如,你对太极八卦有疑问,不妨去读一读《<周易>第二》,了解一起典籍的内容,或许能找到问题的答案。又比如,你对自己的姓名用字的写法很好奇,不妨去读一读《<说文解字>第一》,甚至去看看《说文解字》一书,一定会有所收获。

选择性阅读

四、同伴“赛”读

以说促读、以写促读,都是鼓励深入阅读经典名著的好方法。

可以举行经典阅读交流活动,大家分别上台,说一说你阅读最多、感受最深的经典名著,从而相互交流、共同进步。

还可以根据一定的话题和场景,不拘形式,主动向朋友、向家人介绍你眼中的某一部或几部经典,在“说”中加深对经典的理解,提升阅读的兴趣和成就感。

选择性阅读

学会选择性阅读,读好《经典常谈》。如作者在序言中所说:“虽不能教一般人直接亲近经典,却能启发他们的兴趣,引他们到经典大路上去。”

专题探究

PART.04

专题一:和朱自清一起“谈”经典

这本书介绍了许多传统文化经典。选择你感兴趣的一种。比如《论语》或李白、杜甫的诗,先精读《经典常谈》中的内容,再选读相关经典中你比较熟悉的部分,看看朱自清所“谈”的对你更好地理解经典有哪些帮助,并向同学们谈谈你对经典的新认识。

探究示例

朱自清在《〈诗经〉第四》中,介绍了诗歌的源头——歌谣,使我对《诗经》重章复沓的特点有了更直观的理解。诗歌起源于歌谣,而歌谣的节奏最主要靠的是重叠(复沓),“本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头”。这便是起源于歌谣的《诗经》具有重章复沓的特点的原因了。

朱自清谦称《经典常谈》中“各篇的讨论,尽量采择近人新说”,并没有自己的观点。其实,选择什么样的说法介绍给读者,也能显示出作者的学术眼光与功底。选择《经典常谈》中的一篇深入研读,边读边做好读书笔记,记下重要的事实、主要的观点和自己的心得。根据读书笔记,向全班同学介绍你研读的经典。

专题二:我向大家介绍经典

探究示例

《经典常谈》中第一篇便介绍了《说文解字》。

《说文解字》为东汉许慎所做。这是中国最早的系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书。全书共分540个部首,收字九千多个。

在第一篇里,朱自清介绍了文字的起源。据说,我们的文字,是黄帝的史官,一个叫仓颉的人造出来的。在没有文

字的远古时代,人们结绳记事,确实很不方便。后来,仓颉在看到兽蹄、鸟爪的印迹后,突发灵感,便仿照这些,记录为文字。这或许就是最早的象形文字吧。

有了文字,人们自然可以借此表达心意、记载事物。这也让人类的文明,朝前迈进了一大步。

读完该书第一篇对《说文解字》的介绍后,我对文字的产生、发展、构成产生了浓厚的兴趣,之后搜集了各种相关资料,并认真阅读了《说文解字》一书,深入了解了有关文字的知识。

专题三:读经典的意义

习近平总书记强调,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。读了《经典常谈》,你对于当代中学生阅读传统文化经典的意义有哪些认识?以《读经典的意义》为题写一篇短文,谈谈你的看法。

探究示例

正如习近平总书记强调的,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂。作为新时代的中学生,阅读传统文化经典,学习中华民族的优秀传统文化,意义重大。

阅读传统文化经典,有助于增加我们的知识积累。阅读经典,徜徉在古代文化的海洋之中,我们能更好地汲取养分,丰富自身的文学常识,积累更多的语言素材,从而有助于我们提高表达、写作能力。

阅读传统文化经典,有助于提高我们的文学素养。生活中,我们很容易被那些所谓“流行文化”腐蚀思想,从而出现文化素养上的营养不良。经典著作是中华传统文化的宝贵传承,如《论语》是儒家文化的一种传承,讲求的是仁、义、礼、智、信。阅读这样的经典,可以让我们更好地传承中华民族的优秀文化,在提升文学素养的同时,更好地抵御“流行文化”的思想腐蚀。

阅读传统文化经典,有助于提高我们的品格情操。阅读《论语》《春秋三传》等经典著作,不仅能传承中华民族至善的美德,还能潜移默化地影响我们的思想和行为,比如在学校尊重老师、礼让同学,在家里恭敬长辈、孝顺明理。

阅读传统文化经典,有助于培养我们的爱国精神。通过阅读传统文化经典,了解中华民族悠久的历史和灿烂的文化传统,知道我们从何而来,为何如此,有助于增强我们的文化认同感和民族自豪感,激发我们的爱国热情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读