15 诫子书 课件(共47张ppt)

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

诫子书

诸葛亮(181—234),字孔明,琅玡阳都(今山东沂南南)人。三国时蜀汉政治家、军事家。东汉末年,隐居邓县隆中(今湖北襄樊襄阳),留心世事,被称为“卧龙”。建安十二年(207年),刘备三顾草庐,他向刘备提出占据荆、益两州,谋取西南各族统治者的支持,联合孙权,对抗曹操,统一全国的建议,即所谓“隆中对”。从此成为刘备的主要谋士。建兴十二年,与魏司马懿在渭南相拒,病死于五丈原军中,葬定军山(今陕西勉县西南)。曾革新连弩,能同时发射十箭,又制造“木牛流马”,利于山地运输。有《诸葛亮集》。

背景资料

知识备查

这篇文章是诸葛亮晚年写给他八岁的儿子诸葛瞻的一封家书,写于蜀汉建兴十二年。诸葛亮一生效忠刘氏父子,为国鞠躬尽瘁,死而后已。他为了国家日夜操劳,顾不上亲自教育儿子,于是写下这篇《诫子书》,告诫儿子诸葛瞻要读书修身、静心养德。

读一读

预习检查

夫

淫

淡泊

躁

庐

遂

穷

慢

险

fú

yín

dàn bó

zào

lú

suì

【宁静致远】

预习检查

词语解释

依靠内心安静精力集中来修养身心。

节俭有助于养成质朴勤劳的德操。

平稳静谧的心态,不为杂念所左右,静思反省,才能树立(实现)远大的目标。

【静以修身】

【俭以养德】

整体感知

方法指导

根据语意断句读,根据语录体的特点断句读;

通过分析句式特点(如固定句式、句式短小、句式工整)断句读,通过“之乎者也矣”等语气词断句读。

断句读方法归纳

整体感知

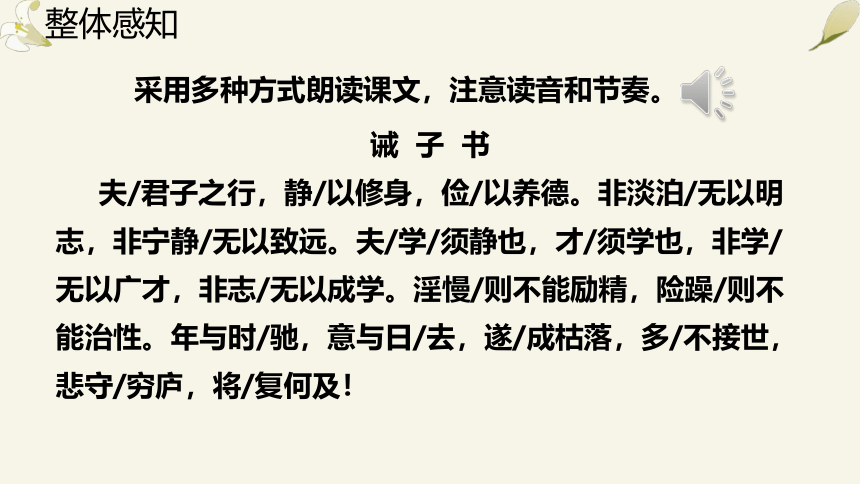

采用多种方式朗读课文,注意读音和节奏。

诫 子 书

夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。夫/学/须静也,才/须学也,非学/无以广才,非志/无以成学。淫慢/则不能励精,险躁/则不能治性。年与时/驰,意与日/去,遂/成枯落,多/不接世,悲守/穷庐,将/复何及!

整体感知

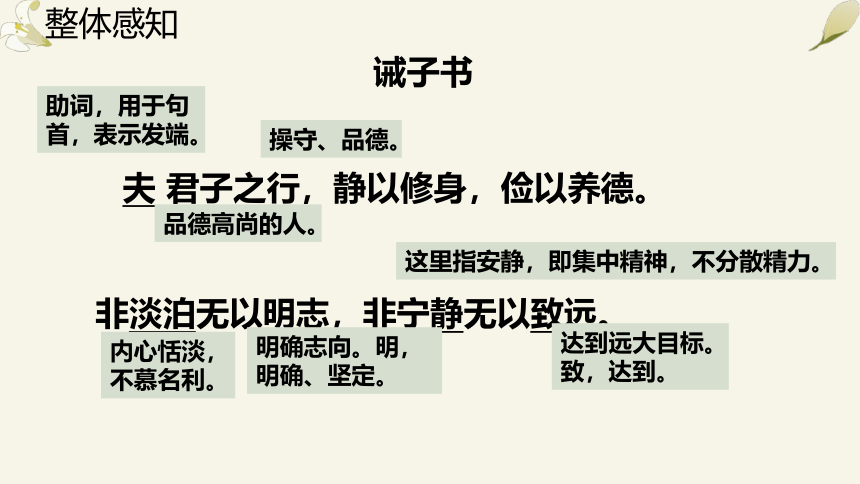

诫子书

夫 君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

助词,用于句首,表示发端。

品德高尚的人。

操守、品德。

内心恬淡,不慕名利。

明确志向。明,明确、坚定。

这里指安静,即集中精神,不分散精力。

达到远大目标。致,达到。

整体感知

【译文】有道德有修养的人的行为操守,以宁静专一来修养身心,用节俭来培养品德。不能淡泊自守,就无法明确志向,不能宁静专一,就无法达到远大目标。

整体感知

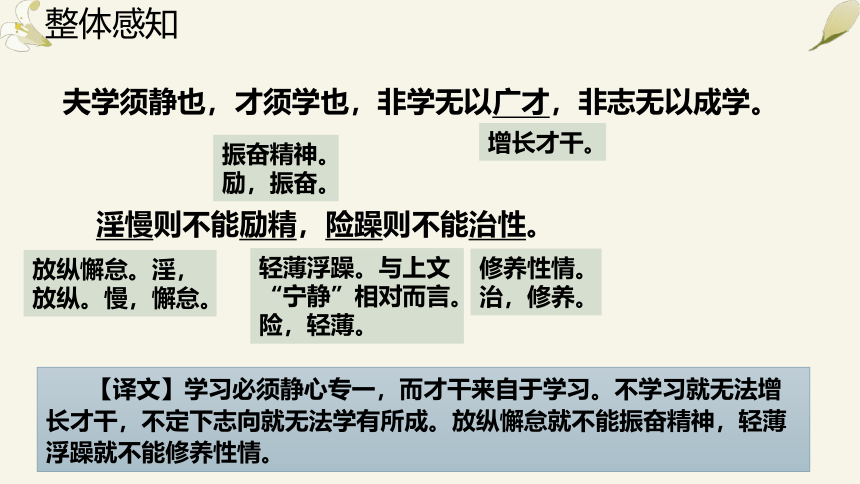

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

增长才干。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

放纵懈怠。淫,放纵。慢,懈怠。

轻薄浮躁。与上文“宁静”相对而言。险,轻薄。

振奋精神。励,振奋。

修养性情。治,修养。

【译文】学习必须静心专一,而才干来自于学习。不学习就无法增长才干,不定下志向就无法学有所成。放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

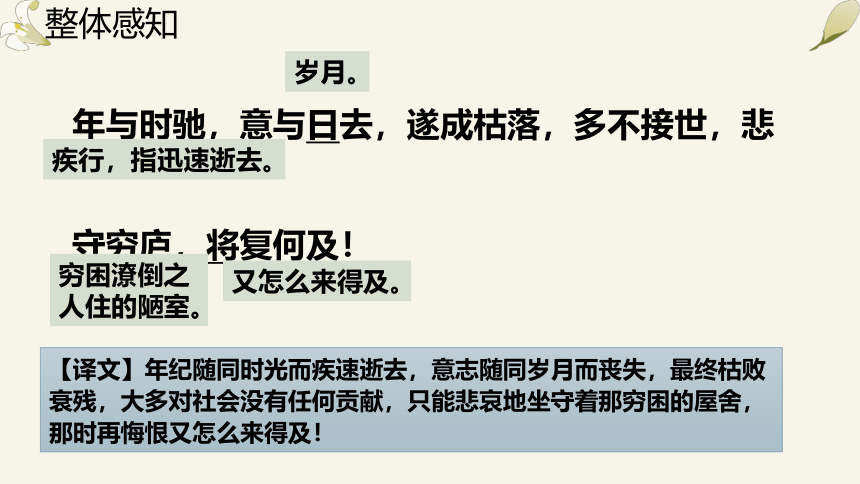

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

岁月。

穷困潦倒之人住的陋室。

又怎么来得及。

疾行,指迅速逝去。

整体感知

【译文】年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失,最终枯败衰残,大多对社会没有任何贡献,只能悲哀地坐守着那穷困的屋舍,那时再悔恨又怎么来得及!

整体感知

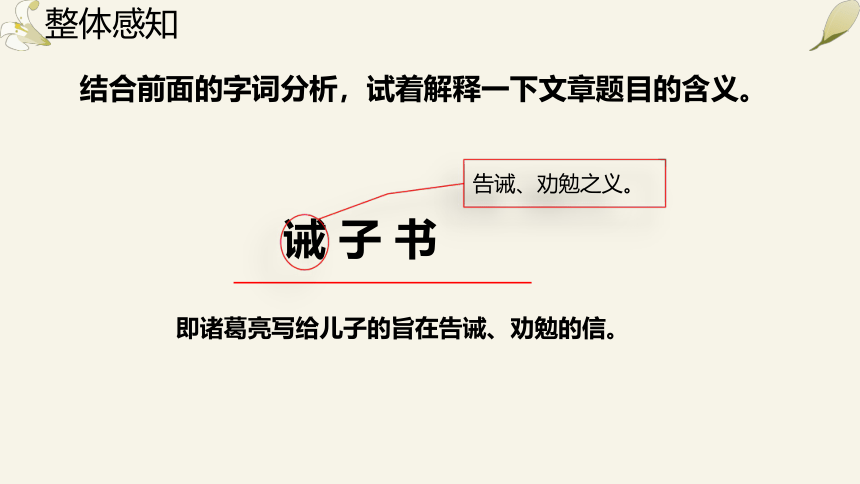

结合前面的字词分析,试着解释一下文章题目的含义。

诫 子 书

告诫、劝勉之义。

即诸葛亮写给儿子的旨在告诫、劝勉的信。

精读细研

1.作者主要表达了什么观点?从哪两方面进行说明的?

观点:静以修身,俭以养德。

分别从治学和修身两个方面进行说明的,一正一反,说服力强。

精读细研

2.诸葛亮认为成才的条件是什么?这些条件之间有什么关系?

成才必须具备三个条件:立志、学习、惜时。

他主张以俭养德、以静求学、以学广才,这三者是互相联系、缺一不可的。志向是成才的前提和基础,志向的培养又必须砥砺品德。

3.“君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”的核心是一个“静”字。“俭以养德”与“静”有何关系?

因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们始终保持内心宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。“俭以养德”是建立在“静”的基础上的美德。

精读细研

告诫儿子要注意修身养性,生活节俭,以此来培养自己的品德,表达了他希望后代志存高远的厚望。

说一说:诸葛亮写这封家信的用意是什么?

精读细研

上节课我们具体分析了文章内容及诸葛亮对儿子教诲的观点,那么诸葛亮自身又是如何实践的呢?在现实生活中有什么意义呢?

让我们再次走进课文,去了解一下。

合作探究

1.诸葛亮希望儿子宁静、淡泊又希望儿子能明志致远而“接世”,如他自己当年隆中隐居不求闻达于诸侯与后来出山成为蜀国丞相,这是否矛盾?应该如何理解?

不矛盾。(1)“淡泊”不是弃世,“宁静”也不是慵懒。其目的在静心于学,修身养性,进而服务于社会国家,所谓致远,是因达于天下而远,因泽于后世而远。是积极向上,催人奋进的。

(2)“接世”,是在儒家文化濡染下中国古代士大夫和文人们的人生价值追求,他们入仕为官不是为了物质利益需求,而是人生价值的体现。《大学》里指出:欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心。

合作探究

这种“修身—齐家—治国—平天下”由内到外的思想成为中国传统的有识之士成长追求的目标,所谓“穷则独善其身,达则兼济天下”,这种为人的社会观念,是传统意识中个人价值的最高体现。所以诸葛亮最担心的是年少早成的儿子不“接世”,全文的劝诫以修身起,以高标准要求,“夫君子之行”,做人要做君子,处世要能“接世”,以淡泊之心,立志、为学、广才正是君子最终能够接世的途径。

2.请从文中找出自己喜欢的一个句子,谈谈自己的理解和所受到的启发。

示例一:

“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世。”时光飞逝,我们要珍惜时光,不能等到自己变老,和世界脱节,才悲叹岁月蹉跎,那将于事无补。

示例二:

“非志无以成学。”一个人要想有所成就,就必须从小立大志,否则人生就没有了方向。周总理在12岁的时候就立下了“为中华之崛起而读书”的大志向,这一崇高的志向激励着他为中华之崛起“鞠躬尽瘁,死而后已”。

合作探究

古今异义

合作探究

夫君子之行

古义:助词,用于句首,表示发端

今义:丈夫

古义:操守、品德

今义:行为,行动

古义:这里指安静,即集中精神,不分散精力

今义:指环境安静,不嘈杂

非宁静无以致远

夫君子之行

古义:增长

今义:广泛;宽广

险,古义:轻薄

今义:危险,惊险

治,古义:修养

今义:治理

古今异义

合作探究

非学无以广才

险躁则不能治性

古今异义

合作探究

古义:疾行,指迅速逝去

今义:奔驰,奔跑

古义:懈怠

今义:指速度低,走路、做事等费的时间长

年与时驰

淫慢则不能励精

一词多义

合作探究

意与日去

与人期行,相委而去

歌以咏志

可以为师矣

静以修身

消失

离开

介词,引进动作行为的目的

介词,用

介词,凭借

去

以

学

夫学须静也

非志无以成学

动词,学习

名词,学业

词类活用

合作探究

非宁静无以致远

形容词用作名词,远大的目标

文言句式

合作探究

倒装句:

将复何及

宾语前置,即“将复及何”

概括主题

课堂小结

本文是诸葛亮以一个父亲的身份给他的儿子写的一封信,劝勉儿子勤学励志、修身养性要从“淡泊”“宁静”中下功夫,最忌“淫慢”“险躁”。

学后感悟

课堂小结

“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,现实社会中充满了诱惑,我们切不可随波逐流,迷失方向,切忌追逐短视的功利而汲汲于功名富贵。它是诸葛亮告诫儿子的,但对于后人也有普遍的警示作用。

写作特色

观点鲜明,层次清晰。

本文在修身、立志、为人处世方面提出了明确的观点,分析了学与静、才与学、学与志等方面的关系,观点鲜明,说服力强。再如,从“静”的重要性上看,因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。“俭以养德”是建立在“静”的基础上的美德。文章层次十分清晰。

正反阐述,对比鲜明。

文章从正(静)反(躁)两方面论证了治学、修身的条件,劝诫儿子惜时并有所为。同时概括了做人治学的经验,着重围绕一个“静”字加以论述,同时把失败归结为一个“躁”字,对比鲜明。

写作特色

板书设计

诫子书

观点:静以修身,俭以养德

治学:夫学须静也,才须学也(正)

修身:淫慢则不能励精,险躁则不能治 性(反)

惜时:年与时驰,意与日去

勤学励志

修身养性

珍惜年华

课堂检测

劝miǎn( ) 遂( ) 淫慢( )

淡泊( ) 夫君子之行( ) 险zào( )

勉

suì

yín

bó

fú

躁

1.根据拼音写汉字或给画线的字注音。

(1)静以修身

(2)非宁静无以致远

(3)非学无以广才

(4)淫慢则不能励精

屏除杂念和干扰,宁静专一

达到远大目标

增长才干

放纵懈怠

课堂检测

2.解释下列句中画线的词语。

课堂检测

本文的作者是 ,字 , 时期的政治家、军事家。与他相关的故事有 ,俗语有 。本文题目中,“诫”的意思是 ,“书”的意思是 。

诸葛亮

孔明

三国

三顾茅庐

三个臭皮匠,顶个诸葛亮

告诫、劝勉

书信

3.文学常识填空。

课堂检测

A.夫君/子之行 B.非学/无以广才

C.淫慢/则不能/励精 D.非淡泊/无以明志

A

【解析】本题考查给文言句子划分节奏。一般来说,主谓之间应该有停顿,领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以,划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。A项中,正确的节奏划分为“夫/君子之行”。

4.下列句子的朗读节奏划分有误的一项是( )

课堂检测

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫漫则不能励精,险躁则不能治性,年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

5.(2021·青海)阅读诸葛亮的《诫子书》,完成下面小题。

(1)解释下列句子中加点的词。

①非淡泊无以明志(______________)

②险躁则不能治性(______________)

③年与时驰(__________ ____)

④非学无以广才(______________)

.

.

.

.

明确、坚定

修养

疾行,指飞速逝去

增长

课堂检测

C

(2)选出加点的词用法相同的一项是( )

A.意与日去/呼尔而与之

B.非志无以成学/可以为师矣

C.夫君子之行/夫专诸之刺王僚也

D.淫慢则不能励精/入则无法家拂士

【解析】本题考查虚词的意义和用法。解答此类题要在平时积累文言词汇,结合具体语境先弄清句子的意思,在由句子意思辨析推断词语的意思。A.介词,随着/介词,给;B.连词,来,拿来/介词,凭借;C.助词,用在句首,表示发端/助词,用在句首,表示发端;D.连词,就/连词,如果。

.

.

.

.

.

.

.

.

课堂检测

B

(3)下面句子朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.非/宁静/无以/致远

B.夫/君子/之行,静以/修身

C.险躁/则/不能/治性

D.非学/无以/广才

【解析】本题考查学生划分文言句子节奏的能力。B选项节奏划分不正确。“夫君子之行”的意思是“品德高尚的人的操守、品行”,“夫”为句首语气助词,“君子之行”为偏正结构,“君子”和“之行”之间没有停顿,“静以修身”的意思是“依靠内心安静来修养身心”,“静”为主语,其后面应该停顿,所以节奏划分应为:夫/君子之行,静/以修身。

课堂检测

静以修身,俭以养德。

以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

(4)用现代汉语翻译文中画线的句子。

(5)文中有两句话常被人们用作“志当存髙远”的座右铭,请写出这两句。

课堂检测

《诫子书》是从做人和学习两个方面进行“家教”的。

(6)中国人历来崇尚、重视家教,无论是诸葛亮的《诫子书》《曾国藩家书》,还是《毛泽东家书》《傅雷家书》,都体现了家教的魅力。《诫子书》是从哪两个方面进行“家教”的?

七擒孟获

挥泪斩马谡

诸葛亮长眠五丈原

草船借箭 借东风

火烧赤壁

诸葛亮巧收姜维

舌战群儒

智激周瑜 三气周瑜

增灶退兵

诸葛亮造木牛流马

三顾茅庐

鞠躬尽瘁,死而后已

万事俱备,只欠东风

三个臭皮匠,顶个诸葛亮

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间

诸葛亮借箭——有借无还

诸葛亮的事迹

与诸葛亮有关的成语、俗语、歇后语、诗句、对联:

拓展探究

拓展探究

诸葛亮的鹅毛扇

诸葛亮的鹅毛扇代表着智慧和才干,所以在有关诸葛亮的戏曲中,孔明总是手拿鹅毛扇。

关于鹅毛扇,民间流传着这样的故事,黄承彦的千金小姐黄月英并非丑陋,而是一个聪明美丽、才华出众的姑娘。黄承彦怕有为的青年有眼不识荆山玉,故称千金为“阿丑”。阿丑黄月英不仅笔下滔滔,而且武艺超群,她曾就学于名师。

艺成下山时,师傅赠送她鹅毛扇一把,上书“明”“亮”二字。二字中还密密麻麻地藏着攻城略地、治国安邦的计策。并嘱咐她,姓名中有明亮二字者,即是你的如意郎君。

拓展探究

后来黄承彦的乘龙快婿,就是吟啸待时、未出隆中便知天下三分的姓名中有“明”“亮”二字的未来蜀国丞相诸葛亮。结婚时,黄月英便将鹅毛扇作为礼物赠给诸葛亮。孔明对鹅毛扇爱不释手,形影不离。他这样做不仅表达了他们夫妻间真挚不渝的爱情,更主要的是熟练并运用扇上的谋略。所以不管春夏秋冬,总是手不离扇。

清朝康熙年间,襄阳观察使赵宏恩在《诸葛草庐诗》中写道:“扇摇战月三分鼎,石黯阴云八阵图”,就足以证明诸葛亮手执鹅毛扇的功用以及他手不离扇的原因。

拓展探究

关于修身、惜时、立志等古今中外名句:

A.淡泊。

苟利国家,不求富贵。(《礼记》)

不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱。(陶渊明)

水能性淡为吾友,竹解心虚即我师。(白居易)

拓展探究

B.立志。

古之成大事者,不惟有超世之材,亦有坚忍不拔之志。

(苏轼)

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。(李白)

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。(杜甫)

穷且益坚,不坠青云之志。(王勃)

C.惜时。

志士惜日短,愁人知夜长。(傅玄)

浪费时间是一桩大罪过。(卢梭)

课下作业

1. 仔细阅读课文,在理解的基础上背诵,并说一说学习了本课之后有什么启发。

2. 将本文改写为一篇白话书信。

谢谢

诫子书

诸葛亮(181—234),字孔明,琅玡阳都(今山东沂南南)人。三国时蜀汉政治家、军事家。东汉末年,隐居邓县隆中(今湖北襄樊襄阳),留心世事,被称为“卧龙”。建安十二年(207年),刘备三顾草庐,他向刘备提出占据荆、益两州,谋取西南各族统治者的支持,联合孙权,对抗曹操,统一全国的建议,即所谓“隆中对”。从此成为刘备的主要谋士。建兴十二年,与魏司马懿在渭南相拒,病死于五丈原军中,葬定军山(今陕西勉县西南)。曾革新连弩,能同时发射十箭,又制造“木牛流马”,利于山地运输。有《诸葛亮集》。

背景资料

知识备查

这篇文章是诸葛亮晚年写给他八岁的儿子诸葛瞻的一封家书,写于蜀汉建兴十二年。诸葛亮一生效忠刘氏父子,为国鞠躬尽瘁,死而后已。他为了国家日夜操劳,顾不上亲自教育儿子,于是写下这篇《诫子书》,告诫儿子诸葛瞻要读书修身、静心养德。

读一读

预习检查

夫

淫

淡泊

躁

庐

遂

穷

慢

险

fú

yín

dàn bó

zào

lú

suì

【宁静致远】

预习检查

词语解释

依靠内心安静精力集中来修养身心。

节俭有助于养成质朴勤劳的德操。

平稳静谧的心态,不为杂念所左右,静思反省,才能树立(实现)远大的目标。

【静以修身】

【俭以养德】

整体感知

方法指导

根据语意断句读,根据语录体的特点断句读;

通过分析句式特点(如固定句式、句式短小、句式工整)断句读,通过“之乎者也矣”等语气词断句读。

断句读方法归纳

整体感知

采用多种方式朗读课文,注意读音和节奏。

诫 子 书

夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。夫/学/须静也,才/须学也,非学/无以广才,非志/无以成学。淫慢/则不能励精,险躁/则不能治性。年与时/驰,意与日/去,遂/成枯落,多/不接世,悲守/穷庐,将/复何及!

整体感知

诫子书

夫 君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

助词,用于句首,表示发端。

品德高尚的人。

操守、品德。

内心恬淡,不慕名利。

明确志向。明,明确、坚定。

这里指安静,即集中精神,不分散精力。

达到远大目标。致,达到。

整体感知

【译文】有道德有修养的人的行为操守,以宁静专一来修养身心,用节俭来培养品德。不能淡泊自守,就无法明确志向,不能宁静专一,就无法达到远大目标。

整体感知

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

增长才干。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

放纵懈怠。淫,放纵。慢,懈怠。

轻薄浮躁。与上文“宁静”相对而言。险,轻薄。

振奋精神。励,振奋。

修养性情。治,修养。

【译文】学习必须静心专一,而才干来自于学习。不学习就无法增长才干,不定下志向就无法学有所成。放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

岁月。

穷困潦倒之人住的陋室。

又怎么来得及。

疾行,指迅速逝去。

整体感知

【译文】年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失,最终枯败衰残,大多对社会没有任何贡献,只能悲哀地坐守着那穷困的屋舍,那时再悔恨又怎么来得及!

整体感知

结合前面的字词分析,试着解释一下文章题目的含义。

诫 子 书

告诫、劝勉之义。

即诸葛亮写给儿子的旨在告诫、劝勉的信。

精读细研

1.作者主要表达了什么观点?从哪两方面进行说明的?

观点:静以修身,俭以养德。

分别从治学和修身两个方面进行说明的,一正一反,说服力强。

精读细研

2.诸葛亮认为成才的条件是什么?这些条件之间有什么关系?

成才必须具备三个条件:立志、学习、惜时。

他主张以俭养德、以静求学、以学广才,这三者是互相联系、缺一不可的。志向是成才的前提和基础,志向的培养又必须砥砺品德。

3.“君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”的核心是一个“静”字。“俭以养德”与“静”有何关系?

因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们始终保持内心宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。“俭以养德”是建立在“静”的基础上的美德。

精读细研

告诫儿子要注意修身养性,生活节俭,以此来培养自己的品德,表达了他希望后代志存高远的厚望。

说一说:诸葛亮写这封家信的用意是什么?

精读细研

上节课我们具体分析了文章内容及诸葛亮对儿子教诲的观点,那么诸葛亮自身又是如何实践的呢?在现实生活中有什么意义呢?

让我们再次走进课文,去了解一下。

合作探究

1.诸葛亮希望儿子宁静、淡泊又希望儿子能明志致远而“接世”,如他自己当年隆中隐居不求闻达于诸侯与后来出山成为蜀国丞相,这是否矛盾?应该如何理解?

不矛盾。(1)“淡泊”不是弃世,“宁静”也不是慵懒。其目的在静心于学,修身养性,进而服务于社会国家,所谓致远,是因达于天下而远,因泽于后世而远。是积极向上,催人奋进的。

(2)“接世”,是在儒家文化濡染下中国古代士大夫和文人们的人生价值追求,他们入仕为官不是为了物质利益需求,而是人生价值的体现。《大学》里指出:欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心。

合作探究

这种“修身—齐家—治国—平天下”由内到外的思想成为中国传统的有识之士成长追求的目标,所谓“穷则独善其身,达则兼济天下”,这种为人的社会观念,是传统意识中个人价值的最高体现。所以诸葛亮最担心的是年少早成的儿子不“接世”,全文的劝诫以修身起,以高标准要求,“夫君子之行”,做人要做君子,处世要能“接世”,以淡泊之心,立志、为学、广才正是君子最终能够接世的途径。

2.请从文中找出自己喜欢的一个句子,谈谈自己的理解和所受到的启发。

示例一:

“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世。”时光飞逝,我们要珍惜时光,不能等到自己变老,和世界脱节,才悲叹岁月蹉跎,那将于事无补。

示例二:

“非志无以成学。”一个人要想有所成就,就必须从小立大志,否则人生就没有了方向。周总理在12岁的时候就立下了“为中华之崛起而读书”的大志向,这一崇高的志向激励着他为中华之崛起“鞠躬尽瘁,死而后已”。

合作探究

古今异义

合作探究

夫君子之行

古义:助词,用于句首,表示发端

今义:丈夫

古义:操守、品德

今义:行为,行动

古义:这里指安静,即集中精神,不分散精力

今义:指环境安静,不嘈杂

非宁静无以致远

夫君子之行

古义:增长

今义:广泛;宽广

险,古义:轻薄

今义:危险,惊险

治,古义:修养

今义:治理

古今异义

合作探究

非学无以广才

险躁则不能治性

古今异义

合作探究

古义:疾行,指迅速逝去

今义:奔驰,奔跑

古义:懈怠

今义:指速度低,走路、做事等费的时间长

年与时驰

淫慢则不能励精

一词多义

合作探究

意与日去

与人期行,相委而去

歌以咏志

可以为师矣

静以修身

消失

离开

介词,引进动作行为的目的

介词,用

介词,凭借

去

以

学

夫学须静也

非志无以成学

动词,学习

名词,学业

词类活用

合作探究

非宁静无以致远

形容词用作名词,远大的目标

文言句式

合作探究

倒装句:

将复何及

宾语前置,即“将复及何”

概括主题

课堂小结

本文是诸葛亮以一个父亲的身份给他的儿子写的一封信,劝勉儿子勤学励志、修身养性要从“淡泊”“宁静”中下功夫,最忌“淫慢”“险躁”。

学后感悟

课堂小结

“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,现实社会中充满了诱惑,我们切不可随波逐流,迷失方向,切忌追逐短视的功利而汲汲于功名富贵。它是诸葛亮告诫儿子的,但对于后人也有普遍的警示作用。

写作特色

观点鲜明,层次清晰。

本文在修身、立志、为人处世方面提出了明确的观点,分析了学与静、才与学、学与志等方面的关系,观点鲜明,说服力强。再如,从“静”的重要性上看,因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。“俭以养德”是建立在“静”的基础上的美德。文章层次十分清晰。

正反阐述,对比鲜明。

文章从正(静)反(躁)两方面论证了治学、修身的条件,劝诫儿子惜时并有所为。同时概括了做人治学的经验,着重围绕一个“静”字加以论述,同时把失败归结为一个“躁”字,对比鲜明。

写作特色

板书设计

诫子书

观点:静以修身,俭以养德

治学:夫学须静也,才须学也(正)

修身:淫慢则不能励精,险躁则不能治 性(反)

惜时:年与时驰,意与日去

勤学励志

修身养性

珍惜年华

课堂检测

劝miǎn( ) 遂( ) 淫慢( )

淡泊( ) 夫君子之行( ) 险zào( )

勉

suì

yín

bó

fú

躁

1.根据拼音写汉字或给画线的字注音。

(1)静以修身

(2)非宁静无以致远

(3)非学无以广才

(4)淫慢则不能励精

屏除杂念和干扰,宁静专一

达到远大目标

增长才干

放纵懈怠

课堂检测

2.解释下列句中画线的词语。

课堂检测

本文的作者是 ,字 , 时期的政治家、军事家。与他相关的故事有 ,俗语有 。本文题目中,“诫”的意思是 ,“书”的意思是 。

诸葛亮

孔明

三国

三顾茅庐

三个臭皮匠,顶个诸葛亮

告诫、劝勉

书信

3.文学常识填空。

课堂检测

A.夫君/子之行 B.非学/无以广才

C.淫慢/则不能/励精 D.非淡泊/无以明志

A

【解析】本题考查给文言句子划分节奏。一般来说,主谓之间应该有停顿,领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以,划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。A项中,正确的节奏划分为“夫/君子之行”。

4.下列句子的朗读节奏划分有误的一项是( )

课堂检测

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫漫则不能励精,险躁则不能治性,年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

5.(2021·青海)阅读诸葛亮的《诫子书》,完成下面小题。

(1)解释下列句子中加点的词。

①非淡泊无以明志(______________)

②险躁则不能治性(______________)

③年与时驰(__________ ____)

④非学无以广才(______________)

.

.

.

.

明确、坚定

修养

疾行,指飞速逝去

增长

课堂检测

C

(2)选出加点的词用法相同的一项是( )

A.意与日去/呼尔而与之

B.非志无以成学/可以为师矣

C.夫君子之行/夫专诸之刺王僚也

D.淫慢则不能励精/入则无法家拂士

【解析】本题考查虚词的意义和用法。解答此类题要在平时积累文言词汇,结合具体语境先弄清句子的意思,在由句子意思辨析推断词语的意思。A.介词,随着/介词,给;B.连词,来,拿来/介词,凭借;C.助词,用在句首,表示发端/助词,用在句首,表示发端;D.连词,就/连词,如果。

.

.

.

.

.

.

.

.

课堂检测

B

(3)下面句子朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.非/宁静/无以/致远

B.夫/君子/之行,静以/修身

C.险躁/则/不能/治性

D.非学/无以/广才

【解析】本题考查学生划分文言句子节奏的能力。B选项节奏划分不正确。“夫君子之行”的意思是“品德高尚的人的操守、品行”,“夫”为句首语气助词,“君子之行”为偏正结构,“君子”和“之行”之间没有停顿,“静以修身”的意思是“依靠内心安静来修养身心”,“静”为主语,其后面应该停顿,所以节奏划分应为:夫/君子之行,静/以修身。

课堂检测

静以修身,俭以养德。

以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

(4)用现代汉语翻译文中画线的句子。

(5)文中有两句话常被人们用作“志当存髙远”的座右铭,请写出这两句。

课堂检测

《诫子书》是从做人和学习两个方面进行“家教”的。

(6)中国人历来崇尚、重视家教,无论是诸葛亮的《诫子书》《曾国藩家书》,还是《毛泽东家书》《傅雷家书》,都体现了家教的魅力。《诫子书》是从哪两个方面进行“家教”的?

七擒孟获

挥泪斩马谡

诸葛亮长眠五丈原

草船借箭 借东风

火烧赤壁

诸葛亮巧收姜维

舌战群儒

智激周瑜 三气周瑜

增灶退兵

诸葛亮造木牛流马

三顾茅庐

鞠躬尽瘁,死而后已

万事俱备,只欠东风

三个臭皮匠,顶个诸葛亮

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间

诸葛亮借箭——有借无还

诸葛亮的事迹

与诸葛亮有关的成语、俗语、歇后语、诗句、对联:

拓展探究

拓展探究

诸葛亮的鹅毛扇

诸葛亮的鹅毛扇代表着智慧和才干,所以在有关诸葛亮的戏曲中,孔明总是手拿鹅毛扇。

关于鹅毛扇,民间流传着这样的故事,黄承彦的千金小姐黄月英并非丑陋,而是一个聪明美丽、才华出众的姑娘。黄承彦怕有为的青年有眼不识荆山玉,故称千金为“阿丑”。阿丑黄月英不仅笔下滔滔,而且武艺超群,她曾就学于名师。

艺成下山时,师傅赠送她鹅毛扇一把,上书“明”“亮”二字。二字中还密密麻麻地藏着攻城略地、治国安邦的计策。并嘱咐她,姓名中有明亮二字者,即是你的如意郎君。

拓展探究

后来黄承彦的乘龙快婿,就是吟啸待时、未出隆中便知天下三分的姓名中有“明”“亮”二字的未来蜀国丞相诸葛亮。结婚时,黄月英便将鹅毛扇作为礼物赠给诸葛亮。孔明对鹅毛扇爱不释手,形影不离。他这样做不仅表达了他们夫妻间真挚不渝的爱情,更主要的是熟练并运用扇上的谋略。所以不管春夏秋冬,总是手不离扇。

清朝康熙年间,襄阳观察使赵宏恩在《诸葛草庐诗》中写道:“扇摇战月三分鼎,石黯阴云八阵图”,就足以证明诸葛亮手执鹅毛扇的功用以及他手不离扇的原因。

拓展探究

关于修身、惜时、立志等古今中外名句:

A.淡泊。

苟利国家,不求富贵。(《礼记》)

不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱。(陶渊明)

水能性淡为吾友,竹解心虚即我师。(白居易)

拓展探究

B.立志。

古之成大事者,不惟有超世之材,亦有坚忍不拔之志。

(苏轼)

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。(李白)

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。(杜甫)

穷且益坚,不坠青云之志。(王勃)

C.惜时。

志士惜日短,愁人知夜长。(傅玄)

浪费时间是一桩大罪过。(卢梭)

课下作业

1. 仔细阅读课文,在理解的基础上背诵,并说一说学习了本课之后有什么启发。

2. 将本文改写为一篇白话书信。

谢谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首