人教版八年级物理下册同步教学设计:7.1 力

文档属性

| 名称 | 人教版八年级物理下册同步教学设计:7.1 力 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 526.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2015-10-21 22:49:15 | ||

图片预览

文档简介

《力》教学设计

课题 §7~1 力

设计思想 力是一个十分抽象的物理概念,物体间的力是 ( http: / / www.21cnjy.com )看不见的。本节主要通过学生观察、实验感知和生活实例进行分析,让学生经历“问题—思考—探究实验—结论”的过程,很好地体现了新课标让学生在体验知识的形成、发展过程中主动获取知识的精神,培养了学生的动手能力和观察能力,为进一步学习力学知识打下基础。同时,通过边实验边学习的方法,激发学生的学习兴趣。力的概念的理解是本节的重点和难点,学生理解起来比较困难,所以通过实验观察、对比,让学生通过力的作用效果的具体表现:改变物体的形状或改变物体的运动状态,来体会力的存在,从而引出“力的三要素和力的示意图”及“力的作用是相互的”等知识的学习。

学情分析 学生已具备一定的动手实验能力和运用所学知识 ( http: / / www.21cnjy.com )解决简单实际问题的能力,已基本能够运用观察、分析、归纳、比较等科学方法来探求新知识。学生在生活中经常听到“力”这个词,但并不知道物理学中力如何诠释,教学过程设计了许多与生活联系密切的事物及相关实验,可以由此引起学生探究的兴趣进入新课。

教材分析 本节共分成四部分内容:力、力的作用效果、力 ( http: / / www.21cnjy.com )的三要素和力的示意图、力的作用是相互的。力的概念是初中物理最重要的概念之一,它直接影响学生在今后的学习中对力学知识的进一步认识,在观察、探究活动的基础上从力的作用效果引出力的概念、力的三要素和力的示意图、物体间力的作用是相互的,同时通过边实验边学习的方法,激发学生的学习兴趣。

教学目标 知识与技能 1.知道力的概念和力的单位; 2.知道力的三要素,能用示意图表示力。

过程与方法 1.通过生活实例和探究活动,利用力的作用效果感知力的存在;2.通过观察和实验了解物体间力的作用是相互的,并能解释日常生活中有关的实例。

情感态度与价值观 1.通过观察和探究活动培养学生的观察能力和实事求是的科学态度;2.从生活实例中分析力的作用效果、力的三要素、物体间力的作用的相互性,从中认识科学方法的价值。

教学重点难点 重点:力的概念、单位、作用效果;力的三要素,用示意图表示力;认识物体间力的作用是相互的;难点:通过实验感受力的作用效果并能解释日常生活中有关力的现象。

教学方法 启发式讲授法、观察对比法

使用器材 小车、弹簧、橡皮筋、橡皮泥、粉笔、条形磁铁、小铁球、多媒体课件、视频和动画

课时 1课时

教学过程设计

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、引入新课 情景引入:“押加”是我国少数民族体育 ( http: / / www.21cnjy.com )项目之一,又称为大象拔河。比赛中,两个人通过腿、腰、肩和颈用“力”拖动布带互拉,以决胜负。那么,请同学们做个正在用“力”的动作并体验“力”的存在。◆探究活动1:请同学们利用实验桌上的物品,体验力的存在,并说出你的感受。 ( http: / / www.21cnjy.com ) 活动、思考、交流 从学生熟知的生活实例入手,通过探究活动来感知力的存在,符合学生的认知特点,使学生有亲切感,乐于探究。

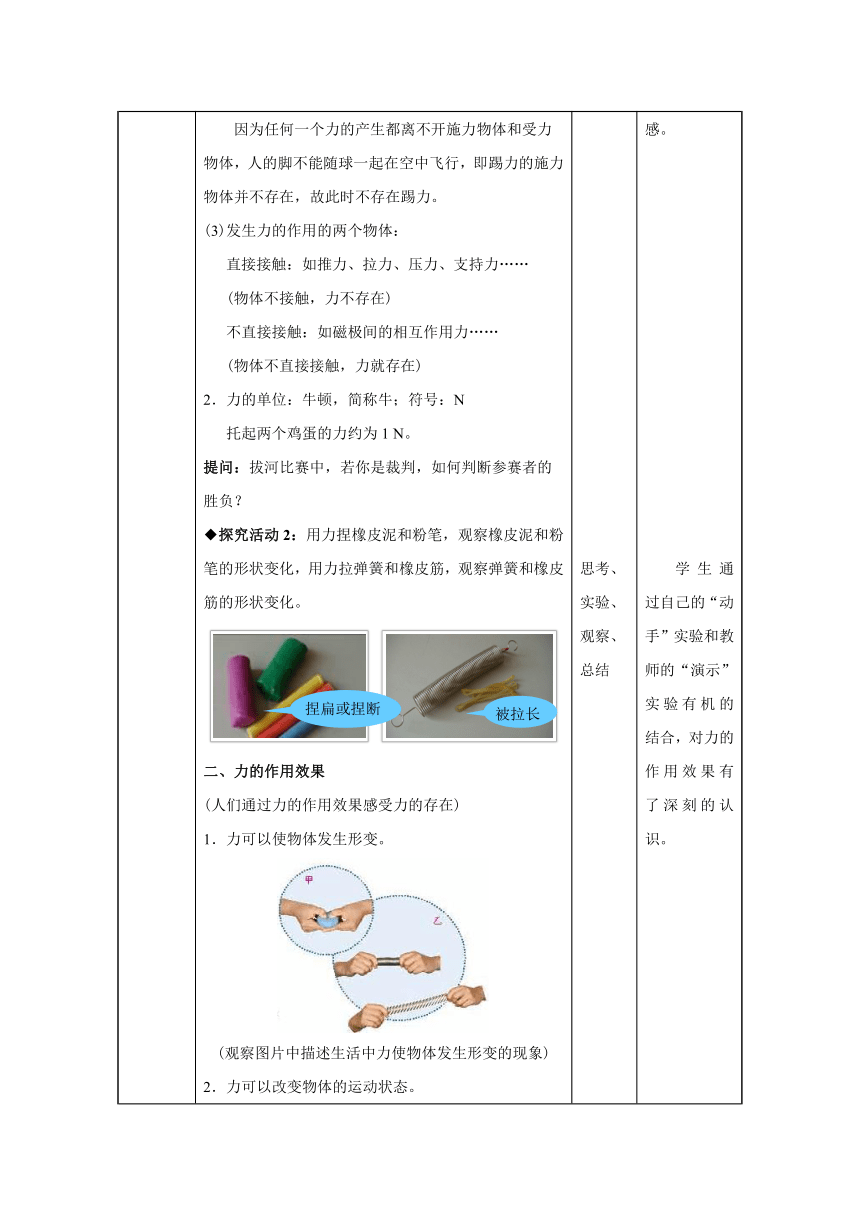

二、探究新知 一、力(F) 1.力是物体对物体的作用。(引导学生分析生活实例,引出力的概念)提问: 发生力的作用时,有几个物体存在?(1)有力存在,至少有两个物体;即:施力物体和受力物体提问:有两个物体存在就一定有力存在吗?为什么?你是否可以举例说明。(2)有两个物体存在,不一定有力存在,物体间必须发生作用;例题:被踢出去正在空中飞行的足球是否受到脚向前的踢力?为什么?答:正在空中飞行的足球不受脚的踢力。因为任何一个力的产生都离不开施力物体和受力物体,人的脚不能随球一起在空中飞行,即踢力的施力物体并不存在,故此时不存在踢力。(3)发生力的作用的两个物体:直接接触:如推力、拉力、压力、支持力……(物体不接触,力不存在)不直接接触:如磁极间的相互作用力……(物体不直接接触,力就存在)2.力的单位:牛顿,简称牛;符号:N托起两个鸡蛋的力约为1 N。提问:拔河比赛中,若你是裁判,如何判断参赛者的胜负?◆探究活动2:用力捏橡皮泥和粉笔,观察橡皮泥和粉笔的形状变化,用力拉弹簧和橡皮筋,观察弹簧和橡皮筋的形状变化。二、力的作用效果(人们通过力的作用效果感受力的存在)1.力可以使物体发生形变。 ( http: / / www.21cnjy.com )(观察图片中描述生活中力使物体发生形变的现象)2.力可以改变物体的运动状态。◆探究活动3:将手放在小车的一侧,用力推小车,观察小车的运动情况。演示实验: ( http: / / www.21cnjy.com )(分析视频中力使物体运动状态发生改变的现象)提问:通过观察演示实验,结合视频,说出物体运动状态的改变包含几种情况。运动状态改变包括:速度大小改变; 运动方向改变; 速度大小和运动方向同时改变。三、力的三要素和力的示意图◆探究活动4:用较小的力和较大的力分别 ( http: / / www.21cnjy.com )拉弹簧和橡皮筋,观察对比两次弹簧和橡皮筋的形状;再分别用较小的力和较大的力压弹簧,观察对比两次弹簧的形状。提问:通过活动体验,结合弹簧和橡皮筋的形状变化,说出力的作用效果与什么因素有关。想想做做:在教室门上A、B、C三点 ( http: / / www.21cnjy.com )上分别挂三个吸盘挂钩,并将门关上,请一位同学分别在挂钩上连接一个弹簧,用同样大小的力拉门(弹簧三次拉伸的长度相同),观察力的作用效果,并请说出手拉门的难易程度有什么不同。 ( http: / / www.21cnjy.com )提问:观察同学的实验活动,结合弹簧的形状变化,说出力的作用效果与什么因素有关。1.影响力的作用效果的因素力的大小、力的方向、力的作用点(力的三要素)2.力的示意图(1)用来表示力的带有箭头的线段;(2)表示方法箭头表示力的方向、线段起点表示力的作用点、线段长短粗细表示力的大小。3.画力的示意图的方法(1)确定受力物体、力的作用点和方向;(2)从力的作用点沿力的方向画力的作用线;(3)在线段末端标箭头、符号、大小。(一定、二画、三标)例题:小明用500 N的力沿水平方向向右推木箱,请画出这个力的示意图。想想做做:分别将两块条形磁铁放在小车上(如图所示),用手推着小车使其靠近,松手后观察现象。四、力的作用是相互的1.一个物体在向另一物体施加力的同时,也受到另一个物体的反作用力。即:施力物体同时也是受力物体。2.作用力和反作用力(相互作用力)(1)两个物体发生相互作用时同时出现的一对力;(2)同时出现、同时消失;(3)特点:分别作用在两个物体上,大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。 回顾、思考、交流、总结思考、实验、观察、总结观察、思考、合作、实验、总结观察、思考、交流、总结 通过教师的问题设置,进一步激发学生的学习兴趣,再运用知识分析生活中的实例获得成就感。学生通过自己的“动手”实验和教师的“演示”实验有机的结合,对力的作用效果有了深刻的认识。引导学生通过对比归纳的方法总结出力可以改变物体的运动状态,锻炼学生的归纳总结能力。学生通过探究活动,总结力的三要素,再结合力的示意图,体会应用物理知识解决问题的乐趣,学以致用。利用演示实验推进课程,使教学进程层层递进,同时让学生通过演示实验充分体会物体间力的作用是相互的。

三、巩固练习 1.人推车时,是 和 之间发生了力的作用,若以车为研究对象,施力物体是 ,受力物体是 ;若以人为研究对象,施力物体是 ,受力物体是 。 2.如图所示,把重物放在平直的塑料板上,塑料板变弯曲,这个现象说明力可以使物体发生 。 ( http: / / www.21cnjy.com )3.如图所示,其中与其他三个力所产生的作用效果不同的是( ) ( http: / / www.21cnjy.com )4.仔细观察下图,说明力的作用效果不仅跟力的大小、方向有关,还跟力的 有关。 ( http: / / www.21cnjy.com )5.小车在沿水平30 方向受到向右的100 N的拉力F,如何表示这个力?6.如图所示,a、b、c分别表示了用手拍桌子 ( http: / / www.21cnjy.com )、两手互拍和手提提包的情况,观察图中现象可以得到的初步结论是: 。 思考、回答、交流 通过习题巩固所学知识,加深学生对力的知识的认识。

四、课堂小结 一、基本知识1.力:概念、单位及符号2.力的作用效果及力的三要素3.力的作用是相互的二、基本技能:会画力的示意图三、基本方法:观察法、对比法 思考、回答 学生通过课堂小结,使知识更具系统性。

五、布置作业 课本:P5 动手动脑学物理1~4

板书设计 §7~1 力一、力(F)1.力是物体对物体的作用。2.力的单位:牛顿 ,简称牛 ,符号:N二、力的作用效果1.力可以使物体发生形变;2.力可以改变物体的运动状态。三、力的三要素:力的大小、力的方向、力的作用点力的示意图(一定、二画、三标)四、力的作用是相互的:作用力和反作用力(相互作用力)

捏扁或捏断

被拉长

小车由静止变运动

力越大,弹簧被压得越短。

力越大,弹簧或橡皮筋被拉得越长。

F=500 N

a. 手对桌子作用一

个力,桌子也对

手作用一个力

F2

F1

b. 左手对右手作用一

个力,右手也对左手

作用一个力

F1

F2

c. 手对包作用一

个力,包也对

手作用一个力

F1

F2

课题 §7~1 力

设计思想 力是一个十分抽象的物理概念,物体间的力是 ( http: / / www.21cnjy.com )看不见的。本节主要通过学生观察、实验感知和生活实例进行分析,让学生经历“问题—思考—探究实验—结论”的过程,很好地体现了新课标让学生在体验知识的形成、发展过程中主动获取知识的精神,培养了学生的动手能力和观察能力,为进一步学习力学知识打下基础。同时,通过边实验边学习的方法,激发学生的学习兴趣。力的概念的理解是本节的重点和难点,学生理解起来比较困难,所以通过实验观察、对比,让学生通过力的作用效果的具体表现:改变物体的形状或改变物体的运动状态,来体会力的存在,从而引出“力的三要素和力的示意图”及“力的作用是相互的”等知识的学习。

学情分析 学生已具备一定的动手实验能力和运用所学知识 ( http: / / www.21cnjy.com )解决简单实际问题的能力,已基本能够运用观察、分析、归纳、比较等科学方法来探求新知识。学生在生活中经常听到“力”这个词,但并不知道物理学中力如何诠释,教学过程设计了许多与生活联系密切的事物及相关实验,可以由此引起学生探究的兴趣进入新课。

教材分析 本节共分成四部分内容:力、力的作用效果、力 ( http: / / www.21cnjy.com )的三要素和力的示意图、力的作用是相互的。力的概念是初中物理最重要的概念之一,它直接影响学生在今后的学习中对力学知识的进一步认识,在观察、探究活动的基础上从力的作用效果引出力的概念、力的三要素和力的示意图、物体间力的作用是相互的,同时通过边实验边学习的方法,激发学生的学习兴趣。

教学目标 知识与技能 1.知道力的概念和力的单位; 2.知道力的三要素,能用示意图表示力。

过程与方法 1.通过生活实例和探究活动,利用力的作用效果感知力的存在;2.通过观察和实验了解物体间力的作用是相互的,并能解释日常生活中有关的实例。

情感态度与价值观 1.通过观察和探究活动培养学生的观察能力和实事求是的科学态度;2.从生活实例中分析力的作用效果、力的三要素、物体间力的作用的相互性,从中认识科学方法的价值。

教学重点难点 重点:力的概念、单位、作用效果;力的三要素,用示意图表示力;认识物体间力的作用是相互的;难点:通过实验感受力的作用效果并能解释日常生活中有关力的现象。

教学方法 启发式讲授法、观察对比法

使用器材 小车、弹簧、橡皮筋、橡皮泥、粉笔、条形磁铁、小铁球、多媒体课件、视频和动画

课时 1课时

教学过程设计

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、引入新课 情景引入:“押加”是我国少数民族体育 ( http: / / www.21cnjy.com )项目之一,又称为大象拔河。比赛中,两个人通过腿、腰、肩和颈用“力”拖动布带互拉,以决胜负。那么,请同学们做个正在用“力”的动作并体验“力”的存在。◆探究活动1:请同学们利用实验桌上的物品,体验力的存在,并说出你的感受。 ( http: / / www.21cnjy.com ) 活动、思考、交流 从学生熟知的生活实例入手,通过探究活动来感知力的存在,符合学生的认知特点,使学生有亲切感,乐于探究。

二、探究新知 一、力(F) 1.力是物体对物体的作用。(引导学生分析生活实例,引出力的概念)提问: 发生力的作用时,有几个物体存在?(1)有力存在,至少有两个物体;即:施力物体和受力物体提问:有两个物体存在就一定有力存在吗?为什么?你是否可以举例说明。(2)有两个物体存在,不一定有力存在,物体间必须发生作用;例题:被踢出去正在空中飞行的足球是否受到脚向前的踢力?为什么?答:正在空中飞行的足球不受脚的踢力。因为任何一个力的产生都离不开施力物体和受力物体,人的脚不能随球一起在空中飞行,即踢力的施力物体并不存在,故此时不存在踢力。(3)发生力的作用的两个物体:直接接触:如推力、拉力、压力、支持力……(物体不接触,力不存在)不直接接触:如磁极间的相互作用力……(物体不直接接触,力就存在)2.力的单位:牛顿,简称牛;符号:N托起两个鸡蛋的力约为1 N。提问:拔河比赛中,若你是裁判,如何判断参赛者的胜负?◆探究活动2:用力捏橡皮泥和粉笔,观察橡皮泥和粉笔的形状变化,用力拉弹簧和橡皮筋,观察弹簧和橡皮筋的形状变化。二、力的作用效果(人们通过力的作用效果感受力的存在)1.力可以使物体发生形变。 ( http: / / www.21cnjy.com )(观察图片中描述生活中力使物体发生形变的现象)2.力可以改变物体的运动状态。◆探究活动3:将手放在小车的一侧,用力推小车,观察小车的运动情况。演示实验: ( http: / / www.21cnjy.com )(分析视频中力使物体运动状态发生改变的现象)提问:通过观察演示实验,结合视频,说出物体运动状态的改变包含几种情况。运动状态改变包括:速度大小改变; 运动方向改变; 速度大小和运动方向同时改变。三、力的三要素和力的示意图◆探究活动4:用较小的力和较大的力分别 ( http: / / www.21cnjy.com )拉弹簧和橡皮筋,观察对比两次弹簧和橡皮筋的形状;再分别用较小的力和较大的力压弹簧,观察对比两次弹簧的形状。提问:通过活动体验,结合弹簧和橡皮筋的形状变化,说出力的作用效果与什么因素有关。想想做做:在教室门上A、B、C三点 ( http: / / www.21cnjy.com )上分别挂三个吸盘挂钩,并将门关上,请一位同学分别在挂钩上连接一个弹簧,用同样大小的力拉门(弹簧三次拉伸的长度相同),观察力的作用效果,并请说出手拉门的难易程度有什么不同。 ( http: / / www.21cnjy.com )提问:观察同学的实验活动,结合弹簧的形状变化,说出力的作用效果与什么因素有关。1.影响力的作用效果的因素力的大小、力的方向、力的作用点(力的三要素)2.力的示意图(1)用来表示力的带有箭头的线段;(2)表示方法箭头表示力的方向、线段起点表示力的作用点、线段长短粗细表示力的大小。3.画力的示意图的方法(1)确定受力物体、力的作用点和方向;(2)从力的作用点沿力的方向画力的作用线;(3)在线段末端标箭头、符号、大小。(一定、二画、三标)例题:小明用500 N的力沿水平方向向右推木箱,请画出这个力的示意图。想想做做:分别将两块条形磁铁放在小车上(如图所示),用手推着小车使其靠近,松手后观察现象。四、力的作用是相互的1.一个物体在向另一物体施加力的同时,也受到另一个物体的反作用力。即:施力物体同时也是受力物体。2.作用力和反作用力(相互作用力)(1)两个物体发生相互作用时同时出现的一对力;(2)同时出现、同时消失;(3)特点:分别作用在两个物体上,大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。 回顾、思考、交流、总结思考、实验、观察、总结观察、思考、合作、实验、总结观察、思考、交流、总结 通过教师的问题设置,进一步激发学生的学习兴趣,再运用知识分析生活中的实例获得成就感。学生通过自己的“动手”实验和教师的“演示”实验有机的结合,对力的作用效果有了深刻的认识。引导学生通过对比归纳的方法总结出力可以改变物体的运动状态,锻炼学生的归纳总结能力。学生通过探究活动,总结力的三要素,再结合力的示意图,体会应用物理知识解决问题的乐趣,学以致用。利用演示实验推进课程,使教学进程层层递进,同时让学生通过演示实验充分体会物体间力的作用是相互的。

三、巩固练习 1.人推车时,是 和 之间发生了力的作用,若以车为研究对象,施力物体是 ,受力物体是 ;若以人为研究对象,施力物体是 ,受力物体是 。 2.如图所示,把重物放在平直的塑料板上,塑料板变弯曲,这个现象说明力可以使物体发生 。 ( http: / / www.21cnjy.com )3.如图所示,其中与其他三个力所产生的作用效果不同的是( ) ( http: / / www.21cnjy.com )4.仔细观察下图,说明力的作用效果不仅跟力的大小、方向有关,还跟力的 有关。 ( http: / / www.21cnjy.com )5.小车在沿水平30 方向受到向右的100 N的拉力F,如何表示这个力?6.如图所示,a、b、c分别表示了用手拍桌子 ( http: / / www.21cnjy.com )、两手互拍和手提提包的情况,观察图中现象可以得到的初步结论是: 。 思考、回答、交流 通过习题巩固所学知识,加深学生对力的知识的认识。

四、课堂小结 一、基本知识1.力:概念、单位及符号2.力的作用效果及力的三要素3.力的作用是相互的二、基本技能:会画力的示意图三、基本方法:观察法、对比法 思考、回答 学生通过课堂小结,使知识更具系统性。

五、布置作业 课本:P5 动手动脑学物理1~4

板书设计 §7~1 力一、力(F)1.力是物体对物体的作用。2.力的单位:牛顿 ,简称牛 ,符号:N二、力的作用效果1.力可以使物体发生形变;2.力可以改变物体的运动状态。三、力的三要素:力的大小、力的方向、力的作用点力的示意图(一定、二画、三标)四、力的作用是相互的:作用力和反作用力(相互作用力)

捏扁或捏断

被拉长

小车由静止变运动

力越大,弹簧被压得越短。

力越大,弹簧或橡皮筋被拉得越长。

F=500 N

a. 手对桌子作用一

个力,桌子也对

手作用一个力

F2

F1

b. 左手对右手作用一

个力,右手也对左手

作用一个力

F1

F2

c. 手对包作用一

个力,包也对

手作用一个力

F1

F2