统编版语文九年级上册第三单元课外古诗词诵读 课件(共75张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文九年级上册第三单元课外古诗词诵读 课件(共75张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-15 14:57:03 | ||

图片预览

文档简介

(共75张PPT)

课外古诗词诵读

月夜忆舍弟

杜甫

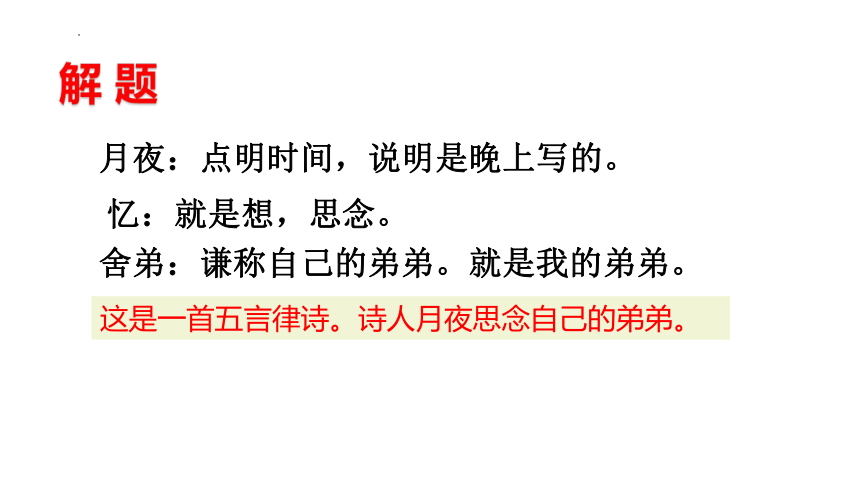

解 题

月夜:点明时间,说明是晚上写的。

舍弟:谦称自己的弟弟。就是我的弟弟。

这是一首五言律诗。诗人月夜思念自己的弟弟。

忆:就是想,思念。

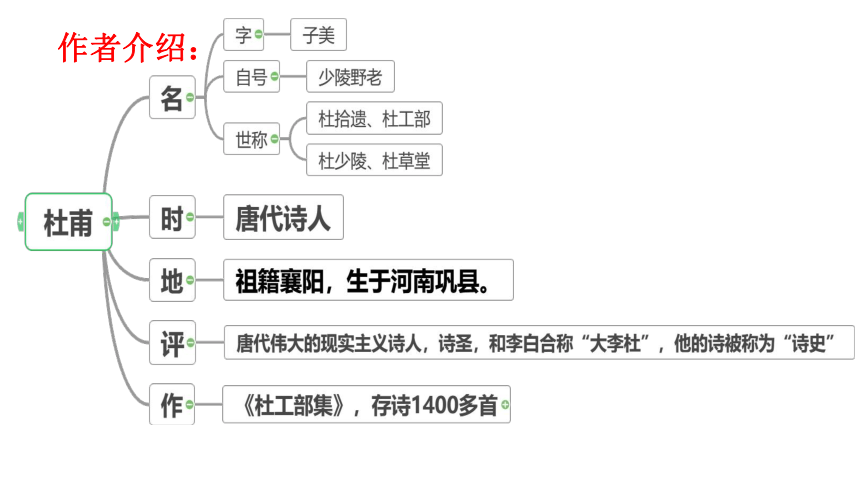

作者介绍:

背景资料

知识备查

本诗选自《杜诗详注》卷七(中华书局1979年版)。这首诗写于唐肃宗乾元二年(759年)秋天,当时仍处在安史之乱中,杜甫客居在秦州(今甘肃天水),只有最小的弟弟在他身边,其余三人分散在河南、山东等地,战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念之情。这首诗就是他当时思想感情的真实记录。

shù

shè

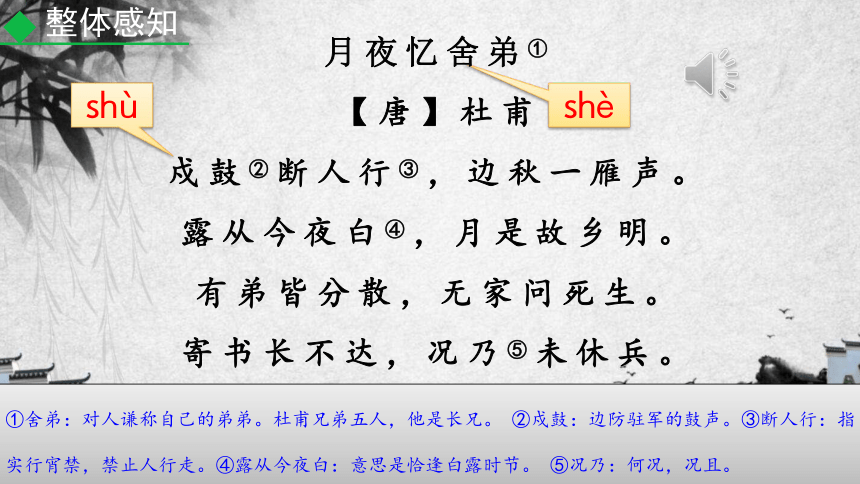

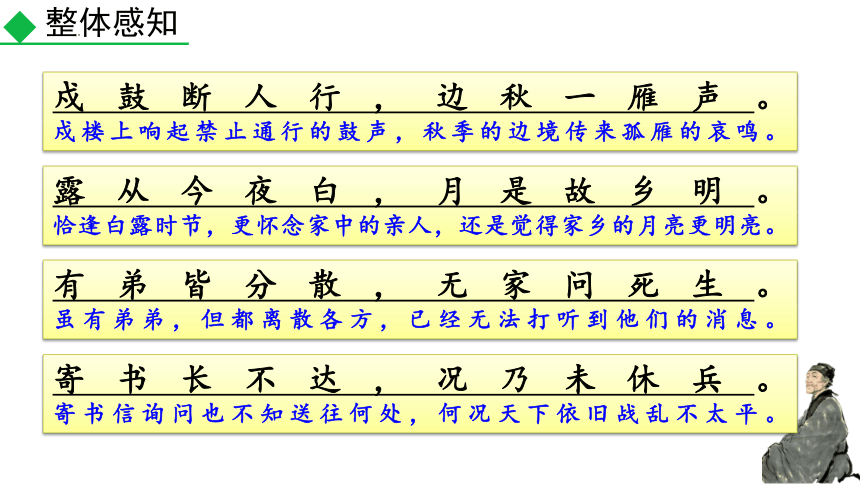

整体感知

月夜忆舍弟①

【唐】杜甫

戍鼓②断人行③,边秋一雁声。

露从今夜白④,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃⑤未休兵。

①舍弟:对人谦称自己的弟弟。杜甫兄弟五人,他是长兄。 ②戍鼓:边防驻军的鼓声。③断人行:指实行宵禁,禁止人行走。④露从今夜白:意思是恰逢白露时节。 ⑤况乃:何况,况且。

戍鼓断人行,边秋一雁声。

戍楼上响起禁止通行的鼓声,秋季的边境传来孤雁的哀鸣。

露从今夜白,月是故乡明。

恰逢白露时节,更怀念家中的亲人,还是觉得家乡的月亮更明亮。

有弟皆分散,无家问死生。

虽有弟弟,但都离散各方,已经无法打听到他们的消息。

寄书长不达,况乃未休兵。

寄书信询问也不知送往何处,何况天下依旧战乱不太平。

整体感知

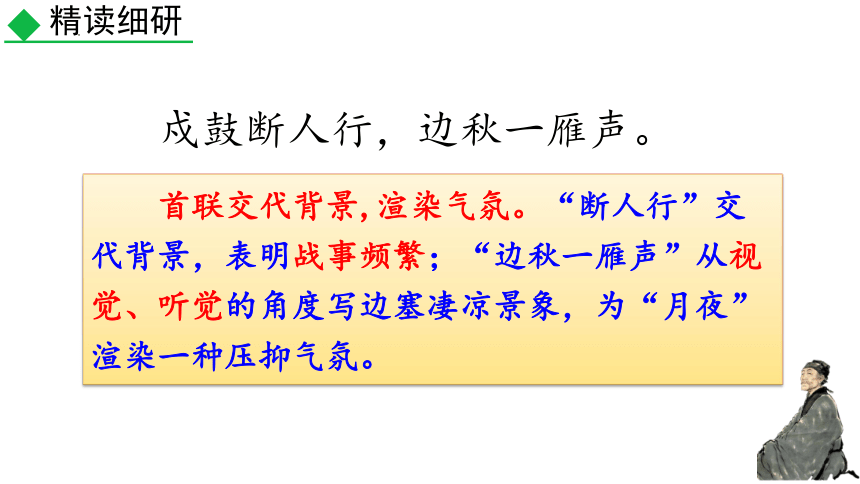

戍鼓断人行,边秋一雁声。

首联交代背景,渲染气氛。“断人行”交代背景,表明战事频繁;“边秋一雁声”从视觉、听觉的角度写边塞凄凉景象,为“月夜”渲染一种压抑气氛。

精读细研

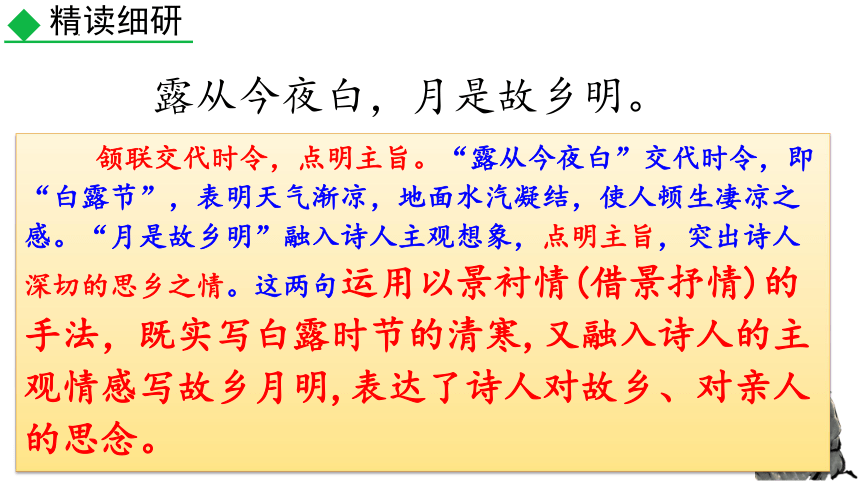

露从今夜白,月是故乡明。

颔联交代时令,点明主旨。“露从今夜白”交代时令,即“白露节”,表明天气渐凉,地面水汽凝结,使人顿生凄凉之感。“月是故乡明”融入诗人主观想象,点明主旨,突出诗人深切的思乡之情。这两句运用以景衬情(借景抒情)的手法,既实写白露时节的清寒,又融入诗人的主观情感写故乡月明,表达了诗人对故乡、对亲人的思念。

精读细研

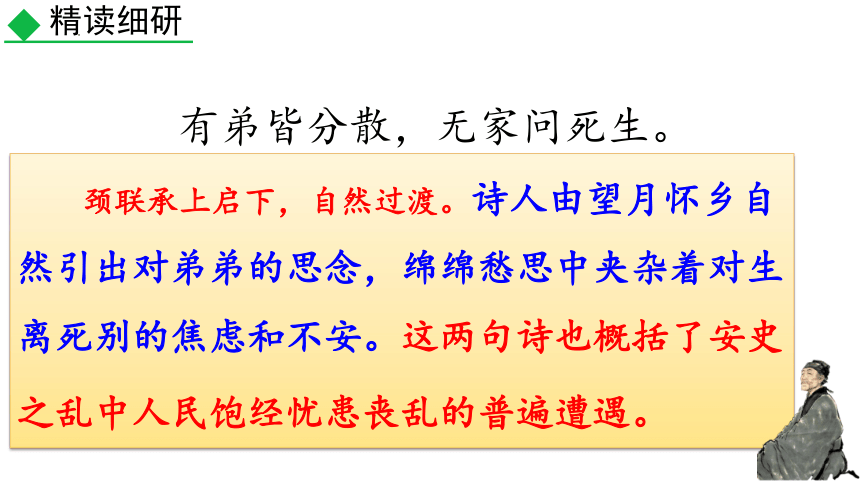

有弟皆分散,无家问死生。

颈联承上启下,自然过渡。诗人由望月怀乡自然引出对弟弟的思念,绵绵愁思中夹杂着对生离死别的焦虑和不安。这两句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

精读细研

寄书长不达,况乃未休兵 。

尾联流露不满,深化主题。诗人进一步抒发自己内心的忧虑和惆怅之情,同时含蓄地表现出“安史之乱”给人民带来的痛苦和灾难,深化主题。

精读细研

结合具体内容,分析诗人在诗中抒发了哪些情感。

(1)“月是故乡明”抒发了思念家乡之情;

(2)“有弟皆分散”“寄书长不达”抒发了思念和牵挂在战乱中离散的家人之情;

(3)“况乃未休兵”抒发了盼望战乱早日结束之情。

本诗通过写兄弟因战乱而离散,杳无音信,而自己只能在异乡的戍鼓和孤雁声中观赏秋夜月露。表达了诗人对弟弟深深的思念与担忧,以及对国家处于战乱之中的现状的悲痛之情。

概括主题

课堂小结

课堂练习

1、《月夜忆舍弟》中,蕴含着作者主观感受写景的句子________________________________________

2、感叹战乱造成亲人离散的诗句____________________

3、与“烽火连三月,家书抵万金”意思相近的诗句__________________________________________

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

中国传统文学中最大的抒情主题,不是爱,不是死,而是怀古之情、兴亡之叹。

—— 余秋雨

咏史怀古诗

古代诗人在阅读史书或游览古迹时,有感于历史人物的功过或历史事件的成败、以往朝代的兴衰发表评论,以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,或登高望远、咏叹史实引发出对时局或自己身世的共鸣,达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今的目的。

长沙过贾谊宅

刘长卿

刘长卿(709-约780),字文房,河间人,今属河北。天宝年间登进士第,肃宗时为长洲尉,摄海盐令,因事下狱,贬为藩洲南巴尉(今广东电白)。后为转运使判官、淮西转运留后。被诬,贬睦洲(今浙江建德)司马,迁随刺史,死于任上。世称刘随州。有《刘随州集》。

刘长卿的诗多写个人穷愁不遇,为大历诗风主要代表,与钱起并称“钱刘”。善写五律,以“五言长城”自负。

作者简介

贾谊是西汉文帝时著名的政论家,因为被权贵中伤,被贬为长沙王太傅;后来虽然被召回京城,但是得不到重用,之后担任梁怀王太傅,梁怀王坠马而死,贾谊亦抑郁而终。

知识备查

背景资料

知识备查

刘长卿“刚而犯上,两遭迁谪”。第一次迁谪在公元758年(唐肃宗至德三年)春天,由苏州长洲县尉被贬为潘州南巴县尉;第二次在公元773年(唐代宗大历八年)至777年(大历十二年)间的一个深秋,因被诬陷,由淮西鄂岳转运留后被贬为睦州司马。从这首诗所描写的深秋景象来看,诗当作于诗人第二次迁谪来到长沙的时候,那时正是秋冬之交,与诗中节令恰相符合。

在一个深秋的傍晚,诗人只身来到长沙贾谊的故居。想到

类似的遭遇,使刘长卿伤今怀古,感慨万千,吟咏出这首七言

律诗。

长沙过贾谊宅

刘长卿

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

整体感知

zhé

huàn

①过:拜访。

②贾谊:西汉政论家,文学家。

③三年谪宦:贾谊被贬至长沙三年。

④栖迟:停留,居留。

⑤惟:只,仅仅。

⑥楚客:这里指客居楚地的贾谊。

⑦汉文:指汉文帝刘恒。

⑧吊:凭吊。贾谊在长沙曾写

《吊屈原赋》凭吊屈原。

整体感知

三年谪宦③此栖迟④,

万古惟⑤留楚客⑥悲。

秋草独寻人去后,

寒林空见日斜时。

汉文⑦有道恩犹薄,

湘水无情吊⑧岂知?

寂寂江山摇落处,

怜君何事到天涯!

长沙过①贾谊②宅

刘长卿

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

你被贬至长沙,寂寞地住了三年,历史上只留下你客居楚地的悲哀。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

踏着秋草独自寻觅你的足迹,只有黯淡的斜阳映照着寒林。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

汉文帝算是明君,却对你恩疏情薄,湘水无情,如何理解这凭吊的深意?

整体感知

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

江山已经冷落,草木已经凋零,可怜你究竟何故被贬此地呢!

概括各联的主要内容。

首联:贾谊被贬,身世悲凉。

颔联:情景交融,暗示时政。

颈联:反语双关,无限愤懑。

尾联:抑郁悲凉,痛苦无奈。

谪宦:贾谊的身世。栖迟:象鸟儿那样敛翅歇息,暗喻贾谊失意。楚客:贾谊的客居身分。三年:暗含贾谊被贬时间之久;万古:暗含贾谊被贬对历代文人士大夫精神上的深远影响。

本诗诗眼“悲” :有悲凉、悲伤、悲怆、悲悯之意,奠定了全诗的低沉感伤的基调。

作者借贾谊政治失意,抑郁而死,留下千古悲怆忧愤,表现自己迁谪的悲苦命运。

1、“谪宦”、“栖迟”、“楚客”、“三年”与“万古”各是什么意思?表达作者怎样的情感?此联哪个词奠定全诗的基调?

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

赏诗悟情

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

精读细研

颔联围绕题目中的“过”字展开描写。寓情于景,写古宅萧条冷落的景色,选择了特定时令、时辰,借“秋草”“寒林”“人去”“日斜”,渲染出故宅一片萧条冷落的景色。在这样的氛围中,诗人还去“独寻”,烘托作者孤独寂寞、惆怅伤感的心情。

一个“犹”字,号称“有道”的汉文帝,对贾谊尚且这样薄恩,那么,昏聩无能的唐代宗,对刘长卿更谈不上恩遇;刘长卿的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然了。运用反语和双关的手法,明写汉文帝有道,实际暗含着作者对汉文帝的强烈不满,也暗含了作者对李唐王朝不重视人才的不满。

3、颈联中“有道”和“无情”怎样理解?表达作者怎样的感情?

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

精读细研

颈联从贾谊的见疏,隐隐联系到自己 。一个“犹”字,号称“有道”的汉文帝,对贾谊尚且这样薄恩,那么,昏聩无能的唐代宗,对刘长卿更谈不上恩遇;刘长卿的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然了。这就是所谓“言外之意”。反语和双关的巧妙运用,极尽诗人的感伤之情。

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

精读细研

尾联刻画出诗人好像就站在读者面前。他在宅前徘徊,暮色更浓了,江山更趋寂静。一阵秋风掠过,黄叶纷纷飘落,在枯草上乱舞。这幅荒村日暮图,正是刘长卿活动的典型环境。尾句有意设问,自怜之意溢于言表。

清金圣叹《金圣叹选批唐诗》:

一是久谪似贾谊,二是伤心感贾谊,

三是乘秋寻贾谊,四是空林无贾谊。

可见,本诗写诗人经过长沙贾谊宅时的悲凉心情,表面是写对贾谊命运的感慨,实际上的抒发自己怀才不遇的愤懑情怀。

这首诗借古讽今,诗人经过长沙贾谊宅时所见景象和悲凉心情,抒发了对贾谊的凭吊、悲慨、哀怜、惋惜之情,暗含着作者对汉文帝的强烈不满,也借怜贾以自怜,表现自己无罪被贬的悲愤和痛苦与诗人自己怀才不遇的愤懑情怀。

课堂小结

表现手法:借古讽今

情感:借贾谊被贬长沙之事,表现自己无罪被贬的悲愤和痛苦,对不合理的社会现实进行了强烈的控诉。

蜀相

(唐)杜甫

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

这首怀古诗表面上咏的是古人古事,实际上还是着眼于今人今事,字里行间处处有诗人的自我在,但这些又写得不那么露,而是很讲究含蓄蕴藉的,诗人善于把自己的身世际遇、悲愁感兴,巧妙地结合到诗歌的形象中去,于曲折处微露讽世之意,给人以警醒的感觉。

拓展延伸

咏史诗特色:

“借他人酒杯,浇自己块垒”。

借助诗歌抒发历史兴亡之感、托古讽今、托古寄慨、评说历史事件和人物。

咏史诗的内容:

1)对人或历史表达缅怀之情,或追慕古贤、渴望像古人那样建功立业。

2)通过仰慕凭吊古人,感慨身世,表现生不逢时,怀才不遇的苦闷。

3)对昔盛今衰的感叹,咏古实为伤今,讽喻社会现实。

(1)《长沙过贾谊宅》诗中渲染出贾谊故宅萧条冷落之景,抒写出寂寞、怅惘的痛苦、无奈之情的诗句是:___________________________________。

(2)《长沙过贾谊宅》中表面怜君,同时也表达了自怜之意的诗句是:_____________________________。

(3)《长沙过贾谊宅》诗中道出了千古文人的悲剧命运,以及欲求解脱而不可得的苦闷的诗诗句是: _____________________________________。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知

1、理解性默写

课堂练习

2、下列对作品的赏析错误的一项是( )

A.首联写贾谊被贬长沙三年,有志不伸,心境悲凉,莫定了全诗抑郁沉重的感情基调。

B.颔联写诗人在贾谊故宅所见之景,渲染了寂寥的氛围,为下文抒发感慨作了铺垫。

C.颈联写贾谊当年在湘水凭吊屈原,如今,诗人又来到长沙凭吊贾谊,此乃万古同悲。

D.尾联感叹唐王朝风雨飘摇时却贬谪无罪的“我”,以直抒胸臆手法发出了愤怒的质问。

D

【解析】D项中“直抒胸臆”的说法有误。尾联象征着当时国家的衰败局势,加重了诗篇的时代气息和感彩,是从侧面对强加在他们身上的不合理现实的强烈控诉。

3.颔联中的“独”“空”二字用得十分传神,请简要赏析。

“独”意为“孤独”,表现了诗人对贾谊的景仰之情和落寞之感;“空”字渲染了物是人非的黯然气氛,表现了诗人的惆怅之情。二者共同营造出了一种悲凉伤感的意境氛围。

①对贾谊被贬以及不被重用的同情;②对汉文帝不能重用人才的指责;③对自己无罪被贬的悲愤;④对当时社会现实和统治者的不满。

4.结合《长沙过贾谊宅》全诗,请分析诗中所蕴含的情感。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

【体裁】七言律诗。左迁,贬官。蓝关,即蓝田关,在今陕西蓝田东南。示:教导,指示。

【题材】贬谪诗,即古代文人被贬后所写的表达诗人思想感情的诗。

韩愈被贬官至潮州经过蓝田关时,他的侄孙韩湘赶来与他同行。

解 题

韩愈(768--824)唐代文学家、哲学家。字退之。河南河

阳(今河南孟县)人。郡望昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏

部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。他三岁

而孤,受兄嫂抚育,早年流离困顿,有读书经世之志。思想上尊儒排佛,以孔孟道统的继承者自居。他反对六朝以来的形式主义的骈偶文风,大力提倡古文,和柳宗元共同领导了中唐古文运动。韩愈是唐代著名散文家。

苏轼称他“文起八代之衰” ,韩诗在艺术上有“以文为诗”的特点。 韩愈"以文为诗",向来亦称大家。其艺术特色,主要表现为奇特雄伟、光怪陆离。

作者简介

唐代时,佛教的传播盛极一时,法门寺是史书所载中国境内珍藏佛骨的四大名刹之一,自然成为唐代皇室所敬重的佛法圣地。从贞观年间开始,一共举行了7次迎送佛骨的活动。

第六次迎佛骨的时候,唐宪宗派出一批太监与和尚,从法门寺把所传的释迦牟尼的一节指骨迎到长安皇宫里供奉,顶礼膜拜三天之后,又把这节指骨送到长安的各大寺院里依次供奉。一时间,京城内外的王公大臣们掀起了奢侈铺张的狂热活动,修路盖庙,官商民等舍物捐款,劳民伤财。街头巷尾的老百姓议论纷纷。

当时担任刑部侍郎的韩愈觉得皇帝这样崇尚迷信活动,对于国计民生没有丝毫好处且劳民伤财。 于是,他写了一道奏章(即《论佛骨表》)劝谏唐宪宗。并历举前代信佛的帝王“乱亡相继,运祚不长”的事例以为明证。

背 景 介 绍

唐宪宗龙颜大怒,韩愈几乎被定为死罪,幸有几位正直的大臣竭力救援,才使唐宪宗勉强同意把韩愈贬为潮州刺史,责求即日上道。

韩愈大半生仕宦蹉跎,五十岁才因参与平淮而擢升刑部侍郎。两年后又遭此难,情绪十分低落,满心的委曲、愤慨、悲伤。

潮州在广东东部,距离当时的京师长安有八千里之遥。韩愈只身一人,仓促上路,走到离京师不远的蓝田县时,他的妻儿还没有跟上来,不知在何处颠簸受苦,只有他的侄孙韩湘赶了过来。韩愈当时悲歌当哭,慷慨地写下了这首政治抒情诗,送给侄孙韩湘。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

整体感知

zhāo

chóng

bì

zhàng

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

指一封奏章,即《论佛骨表》

早晨上奏

古称天有九层,第九层最高,这里指皇帝。

泛指路途遥远。八千,不是确数。

早晨我把一篇谏书上奏给朝廷,晚上被贬潮州离京八千里路程。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

有害的事,指迎奉佛骨的事。

指皇帝

岂肯、哪能

将,因。

吝惜残余的生命,顾惜晚年的生命

本想替皇上除去那些有害的事,哪能以衰老为由吝惜残余的生命呢!

读懂诗意

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

堵塞

阴云笼罩着秦岭家乡可在何处?大雪拥塞蓝关马儿也不肯前行。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

你,指韩湘

应该有所打算

指岭南。潮州在岭南,古时说岭南多瘴气。

我知道你远道而来该另有心意,正好在瘴江边把我的尸骨收清。

首 联

获罪之快

“朝奏”

“夕贬”

“一封”

“路八千”

对 比

贬谪之远 之严厉

写出了诗人命运的急剧变化。

透露出作者忠而遭贬的愤怨,却无怨无悔。

主要运用什么修辞?有何表达效果?蕴含诗人怎样的思想感情?

表明诗人怎样的心迹?

试着据此分析诗人的形象。

欲为圣明除弊事

肯将衰朽惜残年

忠而遭贬的愤慨

坚持真理的倔强

诗人形象:老而弥坚 刚正不阿

坚持真理 无怨无悔

颔 联

品

诗中哪一句直接抒情?表明了什么?

肯将衰朽惜残年

表明诗人虽然年老又遭贬,但仍念念不忘为

国效力的愿望,体现了诗人无怨无悔、甘愿奉献的精神。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

颈联即景抒情,借写阴云笼罩秦岭,大雪拥塞蓝关的景色,抒发了英雄失路的悲慨和对家人、国都的眷念。“横”“拥”两个动词用得极有分量,暗寓了前路多艰,吉凶未卜。

“横” —乌云蔽日的广度

“拥” —大雪纷飞的宽度

气象苍茫

境界开阔

诗人为我们描绘了一幅怎样的图景?赏析“横”“拥”两 字的表达效果。

“横”“拥”分别是横陈、阻塞的意思,云横雪拥,境界雄阔,形象生动地描绘了诗人在贬谪途中大雪阻路、马难前行的艰苦情景。“横”与“拥”既写路途艰难,亦写仕途险恶,借景抒情,情悲且壮,委婉含蓄地表达了自己心系家人的愁苦悲戚的心绪和深感前途渺茫的抑郁与忧思。

展开联想与想像,生动描述“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”所展现的画面。

示例一:回头望长安,看到的只是浮云隔断的秦岭,不知家在那里?立马蓝关,马儿都裹步不前。大雪阻拦,前途艰危,心中感慨万分。

示例二:巍巍秦岭云海茫茫,身家何处是归宿?皑皑白雪拥堵蓝关,马儿都裹步不前。

眼前的蓝田关,大雪拥塞,马亦不前。此景既是实写也是虚写,实写大雪阻路,马难前行;虚写诗人留恋长安、不忍离去的情感。“马不前”道尽英雄失路的悲慨。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

“雪拥蓝关马不前”借景抒情,并做到了眼前景与心中情的完美统一。请你对此评价加以分析。

精读细研

赏析尾联:“知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。”

尾联写韩愈向侄孙交代后事,照应诗题。“应有意”有三重意思:理解韩愈因忠被贬,冤屈伤怀;了解韩愈年老体弱,路途艰难遥远;知道潮州多瘴气,环境险恶,此去凶多吉少。

运用典故,借用老臣蹇(jiǎn )叔哭师的悲切的故事,照应诗题( 《左传·僖公三十二年》记老臣蹇叔哭师时有 :“必死是间,余收尔骨焉”之语)有“虽九死而不悔”的态度,把侄孙探望之意归结为“好收吾骨瘴江边”,显得沉痛而又凄凉。

本诗作者通过叙写自己上书进谏而遭贬一事,抒发了作者内心郁愤以及前途未卜的感伤情绪。

概括主题

课堂小结

1.英雄末路之悲

2.忠而被贬之愤

3.壮志难酬之怅

4.生不逢时之叹

5.羁旅行役之苦

6.怀乡念国之思

7.东山再起之盼

8.豁达淡泊之情

贬谪诗中,诗人一般会抒发的情感。

A.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

B.自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝

C.云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前

D.欲为圣朝除弊事,肯将衰朽惜残年

E.姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船

F.此夜曲中闻折柳,何人不起故园情

G.东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔

H.了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生。

连 一 连

1、理解性默写。

(1)《左迁至蓝关示侄孙湘》中表白自己革除弊政的忠心和不惜残年的勇气的句子:

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

(3)《左迁至蓝关示侄孙湘》中抒写被贬途中恶劣的环境和思念家乡的情绪的句子:

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

课堂练习

2、对这首诗赏析不当的一项是( )

A.首联直接写出自己获罪被贬的原因,“朝奏”与“夕贬”对比,让人感觉到诗人命运变化的急剧。

B.颔联表明诗人的心迹:不惜残年为皇上革弊除害。

C.颈联即景抒情,表现了诗人忧家忧国的情怀。“马不前”表现了诗人内心的矛盾与痛苦,也让人联想到马致远的“瘦马”,都是以马写人。

D.尾联写诗人向侄孙韩湘交代后事,显得从容、宁静,表现了诗人豁达、乐观的思想境界。

D

【解析】尾联是诗人韩愈向侄孙从容交代后事,语意紧承第四句,抒英雄之志,表骨肉之情,悲痛凄楚,溢于言表。这是凄楚难言的激愤之情,而不是豁达与乐观,所以D项表述错误。

这首诗在时间上,先回顾当初,“朝奏”“夕贬”;再写当下,立马蓝关;最后设想局,死于他乡,侄孙“好收吾骨”。可谓时时生悲,满腔悲愤。在空间上,作者立马蓝关,回望长安,家已不在,前瞻潮州,前路艰危。真是处处见悲,一路悲愤。

3.这首诗在叙事上借助时间与空间的跨度,使人深切的感受

到诗人的一腔悲愤。请结合诗句具体赏析。

又称为记行诗、行旅诗,是指诗人因各种原因远离家国,用诗歌的形式反映客居异乡的艰难、漂泊无定的辛苦并引发对亲人的思念,对故乡的思归,对自我人生如寄处境的感慨等内容的诗歌。

羁旅诗

天涯漂泊羁旅愁

温庭筠

商 山 早 行

温庭筠(约801-866),本名歧,字飞卿,山西祁县人。唐代诗人。温庭筠不修边幅,行为放荡,但是天资聪慧,文思敏捷,且精通音律,擅长诗赋。因此,他在士大夫中名声不好,认为他“有才无行”、“德行无取”。在唐文宗、唐宣宗年间他曾三次参加进士考试,都名落孙山。作为晚唐著名诗人,温庭筠诗词俱佳,以词著称。与李商隐并称“温李”;与韦庄并称“温韦”,被誉为花间派鼻祖。

诗人简介

这首诗准确写作年代已不可考,但联系温庭筠生平,他曾被贬隋县尉;徐商镇襄阳,他被辟为巡官。据夏承焘《温飞卿系年》记载,这两件事均发生在唐宣宗大中十三年(859年),当年温庭筠58岁。自长安赴隋县,当道出商山。此诗当是温庭筠离开长安赴襄阳投奔徐商经过商山时所作。温庭筠虽是山西人,而久居杜陵,已视之为故乡。他久困科场,年近六十又为生计所迫出为一县尉,说不上有太好的心绪,去国怀乡之情在所难免。

背景资料

知识备查

商山早行

温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

整体感知

duó

yún

hú

zhǐ

yì

fú

结合注释,读通大意,赏析诗句。

晨起动征铎,客行悲故乡。

诗意:黎明起床,车马的铃铛已经震动,一路远行,游子悲思故乡。

赏析:首联写“早行”的典型景象。“晨起”点题“早行”;一个“悲”字,点明了旅途中思念故乡的心绪,定下了全诗的基调。

远行车马所挂的铃铛。铎,大铃。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

诗意:鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余晖,足迹依稀,木板桥覆盖着寒霜。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

前人评论“鸡声茅店月,人迹板桥霜” 一联意象具足,实为难得。请结合全诗对此加以分析。

这两句诗用十个名词构成,每字一个物象,合起来有无穷意蕴。诗人罗列了六个意象:鸡声茅店,残月当空,人迹板桥,微霜初度,槲叶山路,枳花驿墙。从听觉、视觉角度渲染了一幅清幽淡远的晨景图,营造出凄清冷寂的氛围。表现出道路辛苦、羁旅愁思。

精读细研

槲叶落山路,枳花明驿墙。

诗意:枯败的槲叶落满了荒山的野路,枳花绽放,使驿站的泥墙变得明艳。

一种落叶植物。

一种落叶灌木或小乔木。

使……明艳。

“明”原为形容词,这里用作动词,为“照亮”之意。枳树的白花照亮驿墙,衬托出拂晓前天色的昏暗,突出了行之“早”。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

“明”字用得很妙,请说出妙在何处。

精读细研

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

诗意:因而想起昨夜梦见杜陵的美好情景,野鸭和大雁正嬉戏在边沿曲折的池塘。

地名,在今陕西西安东南。诗人曾自称为“杜陵游客”,这里的“杜陵梦”当是思乡之梦。

野鸭。

边沿曲折的池塘。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

内容上:表达了诗人留恋故乡的真挚感情。才离开家乡不久,便在夜里梦到自己家附近的池塘,凫雁来回游动,自得其乐,而自己却在离家远行的路上。

结构上:与首联中的“客行悲故乡”照应。

尾联在全诗的内容和结构上的作用是什么?

精读细研

诗人为什么要写热闹、生机而温馨的家乡图?

以乐景衬哀情,将眼前的凄凉、萧条、冷寂的异乡图和生机、热闹、温馨的家乡图形成鲜明的对比。把梦境中的故乡写得越美好,越能反衬出羁旅在外的艰辛和思乡的浓烈。

异乡:鸡声茅店月,人迹板桥霜。槲叶落山路,枳花明驿墙。

故乡:因思杜陵梦,凫雁满回塘。

运用了虚实结合的表现手法。一个以哀景写哀情,一个以乐景反衬哀情,一实一虚,虚实结合,虚实相生。实写异乡,虚写故乡, 表现了作者旅途中的孤独寂寞和对家乡的思念之情。

小结

异乡之景

凄清

冷寂

故乡之景

美好温馨

表现了作者旅途中的孤独寂寞之情和对家乡的思念之意,流露出人在旅途的失意和无奈。

本诗中,“客行”蕴含着自己漂泊在外的悲伤;“早行”突出前路的艰难与愁苦;梦中家乡“凫雁满回塘”的情境永远是梦中的常客,表达了对家乡浓浓的思念之情。

概括主题

课堂小结

(1)《商山早行》与《天净沙 秋思》中“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”在写法和意境相同的是: , 。

(2)温庭筠的《商山早行》中触景生情,借梦境抒发诗人思乡怀亲之情的诗句是:

, 。

(3)《商山早行》中点明“早行”的典型场景,引起旅行者的感情共鸣的诗句是:

, 。

1、理解型默写

鸡声茅店月 人迹板桥霜

因恩杜陵梦 凫雁满回塘

晨起动征铎 客行悲故乡

当堂练习

2、对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.这首诗形象而深刻地表现了诗人羁旅途中孤独凄凉的内心世界。

B.从体裁来看,这首诗是近体诗中的五律,韵脚为ang。

C.诗的中间两联写景,纯用名词组成的诗句,对仗工整,颔联是脍炙人口的佳句。

D.统观全诗,表现精巧,不仅每联都紧扣了“早行”的主题,而且语言明净,情景交融,结构严谨,不愧为古典文学中羁旅诗、乡愁诗的上乘之作。

【解析】抓住各项中的信息点,与诗歌一一仔细比照,找到有出入的信息。诗歌第三联中的“落”“照”不是名词,故C错。

C

3.《商山早行》诗中“枳花明驿墙”的“明”字用得妙,请分析妙在何处。

“明”原为形容词,这里是使动用法,意思是“使……明艳”。枳花绽放,使驿站的泥墙变得明艳,打破了拂晓时分的凄冷、昏暗,也暗示“早行”时的天光之暗,反衬出行之“早”。

抒发了作者羁旅他乡的思乡之情。

4. 这首诗抒发了作者怎样的情感?

课外古诗词诵读

月夜忆舍弟

杜甫

解 题

月夜:点明时间,说明是晚上写的。

舍弟:谦称自己的弟弟。就是我的弟弟。

这是一首五言律诗。诗人月夜思念自己的弟弟。

忆:就是想,思念。

作者介绍:

背景资料

知识备查

本诗选自《杜诗详注》卷七(中华书局1979年版)。这首诗写于唐肃宗乾元二年(759年)秋天,当时仍处在安史之乱中,杜甫客居在秦州(今甘肃天水),只有最小的弟弟在他身边,其余三人分散在河南、山东等地,战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念之情。这首诗就是他当时思想感情的真实记录。

shù

shè

整体感知

月夜忆舍弟①

【唐】杜甫

戍鼓②断人行③,边秋一雁声。

露从今夜白④,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃⑤未休兵。

①舍弟:对人谦称自己的弟弟。杜甫兄弟五人,他是长兄。 ②戍鼓:边防驻军的鼓声。③断人行:指实行宵禁,禁止人行走。④露从今夜白:意思是恰逢白露时节。 ⑤况乃:何况,况且。

戍鼓断人行,边秋一雁声。

戍楼上响起禁止通行的鼓声,秋季的边境传来孤雁的哀鸣。

露从今夜白,月是故乡明。

恰逢白露时节,更怀念家中的亲人,还是觉得家乡的月亮更明亮。

有弟皆分散,无家问死生。

虽有弟弟,但都离散各方,已经无法打听到他们的消息。

寄书长不达,况乃未休兵。

寄书信询问也不知送往何处,何况天下依旧战乱不太平。

整体感知

戍鼓断人行,边秋一雁声。

首联交代背景,渲染气氛。“断人行”交代背景,表明战事频繁;“边秋一雁声”从视觉、听觉的角度写边塞凄凉景象,为“月夜”渲染一种压抑气氛。

精读细研

露从今夜白,月是故乡明。

颔联交代时令,点明主旨。“露从今夜白”交代时令,即“白露节”,表明天气渐凉,地面水汽凝结,使人顿生凄凉之感。“月是故乡明”融入诗人主观想象,点明主旨,突出诗人深切的思乡之情。这两句运用以景衬情(借景抒情)的手法,既实写白露时节的清寒,又融入诗人的主观情感写故乡月明,表达了诗人对故乡、对亲人的思念。

精读细研

有弟皆分散,无家问死生。

颈联承上启下,自然过渡。诗人由望月怀乡自然引出对弟弟的思念,绵绵愁思中夹杂着对生离死别的焦虑和不安。这两句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

精读细研

寄书长不达,况乃未休兵 。

尾联流露不满,深化主题。诗人进一步抒发自己内心的忧虑和惆怅之情,同时含蓄地表现出“安史之乱”给人民带来的痛苦和灾难,深化主题。

精读细研

结合具体内容,分析诗人在诗中抒发了哪些情感。

(1)“月是故乡明”抒发了思念家乡之情;

(2)“有弟皆分散”“寄书长不达”抒发了思念和牵挂在战乱中离散的家人之情;

(3)“况乃未休兵”抒发了盼望战乱早日结束之情。

本诗通过写兄弟因战乱而离散,杳无音信,而自己只能在异乡的戍鼓和孤雁声中观赏秋夜月露。表达了诗人对弟弟深深的思念与担忧,以及对国家处于战乱之中的现状的悲痛之情。

概括主题

课堂小结

课堂练习

1、《月夜忆舍弟》中,蕴含着作者主观感受写景的句子________________________________________

2、感叹战乱造成亲人离散的诗句____________________

3、与“烽火连三月,家书抵万金”意思相近的诗句__________________________________________

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

中国传统文学中最大的抒情主题,不是爱,不是死,而是怀古之情、兴亡之叹。

—— 余秋雨

咏史怀古诗

古代诗人在阅读史书或游览古迹时,有感于历史人物的功过或历史事件的成败、以往朝代的兴衰发表评论,以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,或登高望远、咏叹史实引发出对时局或自己身世的共鸣,达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今的目的。

长沙过贾谊宅

刘长卿

刘长卿(709-约780),字文房,河间人,今属河北。天宝年间登进士第,肃宗时为长洲尉,摄海盐令,因事下狱,贬为藩洲南巴尉(今广东电白)。后为转运使判官、淮西转运留后。被诬,贬睦洲(今浙江建德)司马,迁随刺史,死于任上。世称刘随州。有《刘随州集》。

刘长卿的诗多写个人穷愁不遇,为大历诗风主要代表,与钱起并称“钱刘”。善写五律,以“五言长城”自负。

作者简介

贾谊是西汉文帝时著名的政论家,因为被权贵中伤,被贬为长沙王太傅;后来虽然被召回京城,但是得不到重用,之后担任梁怀王太傅,梁怀王坠马而死,贾谊亦抑郁而终。

知识备查

背景资料

知识备查

刘长卿“刚而犯上,两遭迁谪”。第一次迁谪在公元758年(唐肃宗至德三年)春天,由苏州长洲县尉被贬为潘州南巴县尉;第二次在公元773年(唐代宗大历八年)至777年(大历十二年)间的一个深秋,因被诬陷,由淮西鄂岳转运留后被贬为睦州司马。从这首诗所描写的深秋景象来看,诗当作于诗人第二次迁谪来到长沙的时候,那时正是秋冬之交,与诗中节令恰相符合。

在一个深秋的傍晚,诗人只身来到长沙贾谊的故居。想到

类似的遭遇,使刘长卿伤今怀古,感慨万千,吟咏出这首七言

律诗。

长沙过贾谊宅

刘长卿

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

整体感知

zhé

huàn

①过:拜访。

②贾谊:西汉政论家,文学家。

③三年谪宦:贾谊被贬至长沙三年。

④栖迟:停留,居留。

⑤惟:只,仅仅。

⑥楚客:这里指客居楚地的贾谊。

⑦汉文:指汉文帝刘恒。

⑧吊:凭吊。贾谊在长沙曾写

《吊屈原赋》凭吊屈原。

整体感知

三年谪宦③此栖迟④,

万古惟⑤留楚客⑥悲。

秋草独寻人去后,

寒林空见日斜时。

汉文⑦有道恩犹薄,

湘水无情吊⑧岂知?

寂寂江山摇落处,

怜君何事到天涯!

长沙过①贾谊②宅

刘长卿

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

你被贬至长沙,寂寞地住了三年,历史上只留下你客居楚地的悲哀。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

踏着秋草独自寻觅你的足迹,只有黯淡的斜阳映照着寒林。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

汉文帝算是明君,却对你恩疏情薄,湘水无情,如何理解这凭吊的深意?

整体感知

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

江山已经冷落,草木已经凋零,可怜你究竟何故被贬此地呢!

概括各联的主要内容。

首联:贾谊被贬,身世悲凉。

颔联:情景交融,暗示时政。

颈联:反语双关,无限愤懑。

尾联:抑郁悲凉,痛苦无奈。

谪宦:贾谊的身世。栖迟:象鸟儿那样敛翅歇息,暗喻贾谊失意。楚客:贾谊的客居身分。三年:暗含贾谊被贬时间之久;万古:暗含贾谊被贬对历代文人士大夫精神上的深远影响。

本诗诗眼“悲” :有悲凉、悲伤、悲怆、悲悯之意,奠定了全诗的低沉感伤的基调。

作者借贾谊政治失意,抑郁而死,留下千古悲怆忧愤,表现自己迁谪的悲苦命运。

1、“谪宦”、“栖迟”、“楚客”、“三年”与“万古”各是什么意思?表达作者怎样的情感?此联哪个词奠定全诗的基调?

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

赏诗悟情

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

精读细研

颔联围绕题目中的“过”字展开描写。寓情于景,写古宅萧条冷落的景色,选择了特定时令、时辰,借“秋草”“寒林”“人去”“日斜”,渲染出故宅一片萧条冷落的景色。在这样的氛围中,诗人还去“独寻”,烘托作者孤独寂寞、惆怅伤感的心情。

一个“犹”字,号称“有道”的汉文帝,对贾谊尚且这样薄恩,那么,昏聩无能的唐代宗,对刘长卿更谈不上恩遇;刘长卿的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然了。运用反语和双关的手法,明写汉文帝有道,实际暗含着作者对汉文帝的强烈不满,也暗含了作者对李唐王朝不重视人才的不满。

3、颈联中“有道”和“无情”怎样理解?表达作者怎样的感情?

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

精读细研

颈联从贾谊的见疏,隐隐联系到自己 。一个“犹”字,号称“有道”的汉文帝,对贾谊尚且这样薄恩,那么,昏聩无能的唐代宗,对刘长卿更谈不上恩遇;刘长卿的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然了。这就是所谓“言外之意”。反语和双关的巧妙运用,极尽诗人的感伤之情。

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

精读细研

尾联刻画出诗人好像就站在读者面前。他在宅前徘徊,暮色更浓了,江山更趋寂静。一阵秋风掠过,黄叶纷纷飘落,在枯草上乱舞。这幅荒村日暮图,正是刘长卿活动的典型环境。尾句有意设问,自怜之意溢于言表。

清金圣叹《金圣叹选批唐诗》:

一是久谪似贾谊,二是伤心感贾谊,

三是乘秋寻贾谊,四是空林无贾谊。

可见,本诗写诗人经过长沙贾谊宅时的悲凉心情,表面是写对贾谊命运的感慨,实际上的抒发自己怀才不遇的愤懑情怀。

这首诗借古讽今,诗人经过长沙贾谊宅时所见景象和悲凉心情,抒发了对贾谊的凭吊、悲慨、哀怜、惋惜之情,暗含着作者对汉文帝的强烈不满,也借怜贾以自怜,表现自己无罪被贬的悲愤和痛苦与诗人自己怀才不遇的愤懑情怀。

课堂小结

表现手法:借古讽今

情感:借贾谊被贬长沙之事,表现自己无罪被贬的悲愤和痛苦,对不合理的社会现实进行了强烈的控诉。

蜀相

(唐)杜甫

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

这首怀古诗表面上咏的是古人古事,实际上还是着眼于今人今事,字里行间处处有诗人的自我在,但这些又写得不那么露,而是很讲究含蓄蕴藉的,诗人善于把自己的身世际遇、悲愁感兴,巧妙地结合到诗歌的形象中去,于曲折处微露讽世之意,给人以警醒的感觉。

拓展延伸

咏史诗特色:

“借他人酒杯,浇自己块垒”。

借助诗歌抒发历史兴亡之感、托古讽今、托古寄慨、评说历史事件和人物。

咏史诗的内容:

1)对人或历史表达缅怀之情,或追慕古贤、渴望像古人那样建功立业。

2)通过仰慕凭吊古人,感慨身世,表现生不逢时,怀才不遇的苦闷。

3)对昔盛今衰的感叹,咏古实为伤今,讽喻社会现实。

(1)《长沙过贾谊宅》诗中渲染出贾谊故宅萧条冷落之景,抒写出寂寞、怅惘的痛苦、无奈之情的诗句是:___________________________________。

(2)《长沙过贾谊宅》中表面怜君,同时也表达了自怜之意的诗句是:_____________________________。

(3)《长沙过贾谊宅》诗中道出了千古文人的悲剧命运,以及欲求解脱而不可得的苦闷的诗诗句是: _____________________________________。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知

1、理解性默写

课堂练习

2、下列对作品的赏析错误的一项是( )

A.首联写贾谊被贬长沙三年,有志不伸,心境悲凉,莫定了全诗抑郁沉重的感情基调。

B.颔联写诗人在贾谊故宅所见之景,渲染了寂寥的氛围,为下文抒发感慨作了铺垫。

C.颈联写贾谊当年在湘水凭吊屈原,如今,诗人又来到长沙凭吊贾谊,此乃万古同悲。

D.尾联感叹唐王朝风雨飘摇时却贬谪无罪的“我”,以直抒胸臆手法发出了愤怒的质问。

D

【解析】D项中“直抒胸臆”的说法有误。尾联象征着当时国家的衰败局势,加重了诗篇的时代气息和感彩,是从侧面对强加在他们身上的不合理现实的强烈控诉。

3.颔联中的“独”“空”二字用得十分传神,请简要赏析。

“独”意为“孤独”,表现了诗人对贾谊的景仰之情和落寞之感;“空”字渲染了物是人非的黯然气氛,表现了诗人的惆怅之情。二者共同营造出了一种悲凉伤感的意境氛围。

①对贾谊被贬以及不被重用的同情;②对汉文帝不能重用人才的指责;③对自己无罪被贬的悲愤;④对当时社会现实和统治者的不满。

4.结合《长沙过贾谊宅》全诗,请分析诗中所蕴含的情感。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

【体裁】七言律诗。左迁,贬官。蓝关,即蓝田关,在今陕西蓝田东南。示:教导,指示。

【题材】贬谪诗,即古代文人被贬后所写的表达诗人思想感情的诗。

韩愈被贬官至潮州经过蓝田关时,他的侄孙韩湘赶来与他同行。

解 题

韩愈(768--824)唐代文学家、哲学家。字退之。河南河

阳(今河南孟县)人。郡望昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏

部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。他三岁

而孤,受兄嫂抚育,早年流离困顿,有读书经世之志。思想上尊儒排佛,以孔孟道统的继承者自居。他反对六朝以来的形式主义的骈偶文风,大力提倡古文,和柳宗元共同领导了中唐古文运动。韩愈是唐代著名散文家。

苏轼称他“文起八代之衰” ,韩诗在艺术上有“以文为诗”的特点。 韩愈"以文为诗",向来亦称大家。其艺术特色,主要表现为奇特雄伟、光怪陆离。

作者简介

唐代时,佛教的传播盛极一时,法门寺是史书所载中国境内珍藏佛骨的四大名刹之一,自然成为唐代皇室所敬重的佛法圣地。从贞观年间开始,一共举行了7次迎送佛骨的活动。

第六次迎佛骨的时候,唐宪宗派出一批太监与和尚,从法门寺把所传的释迦牟尼的一节指骨迎到长安皇宫里供奉,顶礼膜拜三天之后,又把这节指骨送到长安的各大寺院里依次供奉。一时间,京城内外的王公大臣们掀起了奢侈铺张的狂热活动,修路盖庙,官商民等舍物捐款,劳民伤财。街头巷尾的老百姓议论纷纷。

当时担任刑部侍郎的韩愈觉得皇帝这样崇尚迷信活动,对于国计民生没有丝毫好处且劳民伤财。 于是,他写了一道奏章(即《论佛骨表》)劝谏唐宪宗。并历举前代信佛的帝王“乱亡相继,运祚不长”的事例以为明证。

背 景 介 绍

唐宪宗龙颜大怒,韩愈几乎被定为死罪,幸有几位正直的大臣竭力救援,才使唐宪宗勉强同意把韩愈贬为潮州刺史,责求即日上道。

韩愈大半生仕宦蹉跎,五十岁才因参与平淮而擢升刑部侍郎。两年后又遭此难,情绪十分低落,满心的委曲、愤慨、悲伤。

潮州在广东东部,距离当时的京师长安有八千里之遥。韩愈只身一人,仓促上路,走到离京师不远的蓝田县时,他的妻儿还没有跟上来,不知在何处颠簸受苦,只有他的侄孙韩湘赶了过来。韩愈当时悲歌当哭,慷慨地写下了这首政治抒情诗,送给侄孙韩湘。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

整体感知

zhāo

chóng

bì

zhàng

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

指一封奏章,即《论佛骨表》

早晨上奏

古称天有九层,第九层最高,这里指皇帝。

泛指路途遥远。八千,不是确数。

早晨我把一篇谏书上奏给朝廷,晚上被贬潮州离京八千里路程。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

有害的事,指迎奉佛骨的事。

指皇帝

岂肯、哪能

将,因。

吝惜残余的生命,顾惜晚年的生命

本想替皇上除去那些有害的事,哪能以衰老为由吝惜残余的生命呢!

读懂诗意

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

堵塞

阴云笼罩着秦岭家乡可在何处?大雪拥塞蓝关马儿也不肯前行。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

你,指韩湘

应该有所打算

指岭南。潮州在岭南,古时说岭南多瘴气。

我知道你远道而来该另有心意,正好在瘴江边把我的尸骨收清。

首 联

获罪之快

“朝奏”

“夕贬”

“一封”

“路八千”

对 比

贬谪之远 之严厉

写出了诗人命运的急剧变化。

透露出作者忠而遭贬的愤怨,却无怨无悔。

主要运用什么修辞?有何表达效果?蕴含诗人怎样的思想感情?

表明诗人怎样的心迹?

试着据此分析诗人的形象。

欲为圣明除弊事

肯将衰朽惜残年

忠而遭贬的愤慨

坚持真理的倔强

诗人形象:老而弥坚 刚正不阿

坚持真理 无怨无悔

颔 联

品

诗中哪一句直接抒情?表明了什么?

肯将衰朽惜残年

表明诗人虽然年老又遭贬,但仍念念不忘为

国效力的愿望,体现了诗人无怨无悔、甘愿奉献的精神。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

颈联即景抒情,借写阴云笼罩秦岭,大雪拥塞蓝关的景色,抒发了英雄失路的悲慨和对家人、国都的眷念。“横”“拥”两个动词用得极有分量,暗寓了前路多艰,吉凶未卜。

“横” —乌云蔽日的广度

“拥” —大雪纷飞的宽度

气象苍茫

境界开阔

诗人为我们描绘了一幅怎样的图景?赏析“横”“拥”两 字的表达效果。

“横”“拥”分别是横陈、阻塞的意思,云横雪拥,境界雄阔,形象生动地描绘了诗人在贬谪途中大雪阻路、马难前行的艰苦情景。“横”与“拥”既写路途艰难,亦写仕途险恶,借景抒情,情悲且壮,委婉含蓄地表达了自己心系家人的愁苦悲戚的心绪和深感前途渺茫的抑郁与忧思。

展开联想与想像,生动描述“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”所展现的画面。

示例一:回头望长安,看到的只是浮云隔断的秦岭,不知家在那里?立马蓝关,马儿都裹步不前。大雪阻拦,前途艰危,心中感慨万分。

示例二:巍巍秦岭云海茫茫,身家何处是归宿?皑皑白雪拥堵蓝关,马儿都裹步不前。

眼前的蓝田关,大雪拥塞,马亦不前。此景既是实写也是虚写,实写大雪阻路,马难前行;虚写诗人留恋长安、不忍离去的情感。“马不前”道尽英雄失路的悲慨。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

“雪拥蓝关马不前”借景抒情,并做到了眼前景与心中情的完美统一。请你对此评价加以分析。

精读细研

赏析尾联:“知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。”

尾联写韩愈向侄孙交代后事,照应诗题。“应有意”有三重意思:理解韩愈因忠被贬,冤屈伤怀;了解韩愈年老体弱,路途艰难遥远;知道潮州多瘴气,环境险恶,此去凶多吉少。

运用典故,借用老臣蹇(jiǎn )叔哭师的悲切的故事,照应诗题( 《左传·僖公三十二年》记老臣蹇叔哭师时有 :“必死是间,余收尔骨焉”之语)有“虽九死而不悔”的态度,把侄孙探望之意归结为“好收吾骨瘴江边”,显得沉痛而又凄凉。

本诗作者通过叙写自己上书进谏而遭贬一事,抒发了作者内心郁愤以及前途未卜的感伤情绪。

概括主题

课堂小结

1.英雄末路之悲

2.忠而被贬之愤

3.壮志难酬之怅

4.生不逢时之叹

5.羁旅行役之苦

6.怀乡念国之思

7.东山再起之盼

8.豁达淡泊之情

贬谪诗中,诗人一般会抒发的情感。

A.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

B.自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝

C.云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前

D.欲为圣朝除弊事,肯将衰朽惜残年

E.姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船

F.此夜曲中闻折柳,何人不起故园情

G.东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔

H.了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生。

连 一 连

1、理解性默写。

(1)《左迁至蓝关示侄孙湘》中表白自己革除弊政的忠心和不惜残年的勇气的句子:

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

(3)《左迁至蓝关示侄孙湘》中抒写被贬途中恶劣的环境和思念家乡的情绪的句子:

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

课堂练习

2、对这首诗赏析不当的一项是( )

A.首联直接写出自己获罪被贬的原因,“朝奏”与“夕贬”对比,让人感觉到诗人命运变化的急剧。

B.颔联表明诗人的心迹:不惜残年为皇上革弊除害。

C.颈联即景抒情,表现了诗人忧家忧国的情怀。“马不前”表现了诗人内心的矛盾与痛苦,也让人联想到马致远的“瘦马”,都是以马写人。

D.尾联写诗人向侄孙韩湘交代后事,显得从容、宁静,表现了诗人豁达、乐观的思想境界。

D

【解析】尾联是诗人韩愈向侄孙从容交代后事,语意紧承第四句,抒英雄之志,表骨肉之情,悲痛凄楚,溢于言表。这是凄楚难言的激愤之情,而不是豁达与乐观,所以D项表述错误。

这首诗在时间上,先回顾当初,“朝奏”“夕贬”;再写当下,立马蓝关;最后设想局,死于他乡,侄孙“好收吾骨”。可谓时时生悲,满腔悲愤。在空间上,作者立马蓝关,回望长安,家已不在,前瞻潮州,前路艰危。真是处处见悲,一路悲愤。

3.这首诗在叙事上借助时间与空间的跨度,使人深切的感受

到诗人的一腔悲愤。请结合诗句具体赏析。

又称为记行诗、行旅诗,是指诗人因各种原因远离家国,用诗歌的形式反映客居异乡的艰难、漂泊无定的辛苦并引发对亲人的思念,对故乡的思归,对自我人生如寄处境的感慨等内容的诗歌。

羁旅诗

天涯漂泊羁旅愁

温庭筠

商 山 早 行

温庭筠(约801-866),本名歧,字飞卿,山西祁县人。唐代诗人。温庭筠不修边幅,行为放荡,但是天资聪慧,文思敏捷,且精通音律,擅长诗赋。因此,他在士大夫中名声不好,认为他“有才无行”、“德行无取”。在唐文宗、唐宣宗年间他曾三次参加进士考试,都名落孙山。作为晚唐著名诗人,温庭筠诗词俱佳,以词著称。与李商隐并称“温李”;与韦庄并称“温韦”,被誉为花间派鼻祖。

诗人简介

这首诗准确写作年代已不可考,但联系温庭筠生平,他曾被贬隋县尉;徐商镇襄阳,他被辟为巡官。据夏承焘《温飞卿系年》记载,这两件事均发生在唐宣宗大中十三年(859年),当年温庭筠58岁。自长安赴隋县,当道出商山。此诗当是温庭筠离开长安赴襄阳投奔徐商经过商山时所作。温庭筠虽是山西人,而久居杜陵,已视之为故乡。他久困科场,年近六十又为生计所迫出为一县尉,说不上有太好的心绪,去国怀乡之情在所难免。

背景资料

知识备查

商山早行

温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

整体感知

duó

yún

hú

zhǐ

yì

fú

结合注释,读通大意,赏析诗句。

晨起动征铎,客行悲故乡。

诗意:黎明起床,车马的铃铛已经震动,一路远行,游子悲思故乡。

赏析:首联写“早行”的典型景象。“晨起”点题“早行”;一个“悲”字,点明了旅途中思念故乡的心绪,定下了全诗的基调。

远行车马所挂的铃铛。铎,大铃。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

诗意:鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余晖,足迹依稀,木板桥覆盖着寒霜。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

前人评论“鸡声茅店月,人迹板桥霜” 一联意象具足,实为难得。请结合全诗对此加以分析。

这两句诗用十个名词构成,每字一个物象,合起来有无穷意蕴。诗人罗列了六个意象:鸡声茅店,残月当空,人迹板桥,微霜初度,槲叶山路,枳花驿墙。从听觉、视觉角度渲染了一幅清幽淡远的晨景图,营造出凄清冷寂的氛围。表现出道路辛苦、羁旅愁思。

精读细研

槲叶落山路,枳花明驿墙。

诗意:枯败的槲叶落满了荒山的野路,枳花绽放,使驿站的泥墙变得明艳。

一种落叶植物。

一种落叶灌木或小乔木。

使……明艳。

“明”原为形容词,这里用作动词,为“照亮”之意。枳树的白花照亮驿墙,衬托出拂晓前天色的昏暗,突出了行之“早”。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

“明”字用得很妙,请说出妙在何处。

精读细研

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

诗意:因而想起昨夜梦见杜陵的美好情景,野鸭和大雁正嬉戏在边沿曲折的池塘。

地名,在今陕西西安东南。诗人曾自称为“杜陵游客”,这里的“杜陵梦”当是思乡之梦。

野鸭。

边沿曲折的池塘。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

内容上:表达了诗人留恋故乡的真挚感情。才离开家乡不久,便在夜里梦到自己家附近的池塘,凫雁来回游动,自得其乐,而自己却在离家远行的路上。

结构上:与首联中的“客行悲故乡”照应。

尾联在全诗的内容和结构上的作用是什么?

精读细研

诗人为什么要写热闹、生机而温馨的家乡图?

以乐景衬哀情,将眼前的凄凉、萧条、冷寂的异乡图和生机、热闹、温馨的家乡图形成鲜明的对比。把梦境中的故乡写得越美好,越能反衬出羁旅在外的艰辛和思乡的浓烈。

异乡:鸡声茅店月,人迹板桥霜。槲叶落山路,枳花明驿墙。

故乡:因思杜陵梦,凫雁满回塘。

运用了虚实结合的表现手法。一个以哀景写哀情,一个以乐景反衬哀情,一实一虚,虚实结合,虚实相生。实写异乡,虚写故乡, 表现了作者旅途中的孤独寂寞和对家乡的思念之情。

小结

异乡之景

凄清

冷寂

故乡之景

美好温馨

表现了作者旅途中的孤独寂寞之情和对家乡的思念之意,流露出人在旅途的失意和无奈。

本诗中,“客行”蕴含着自己漂泊在外的悲伤;“早行”突出前路的艰难与愁苦;梦中家乡“凫雁满回塘”的情境永远是梦中的常客,表达了对家乡浓浓的思念之情。

概括主题

课堂小结

(1)《商山早行》与《天净沙 秋思》中“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”在写法和意境相同的是: , 。

(2)温庭筠的《商山早行》中触景生情,借梦境抒发诗人思乡怀亲之情的诗句是:

, 。

(3)《商山早行》中点明“早行”的典型场景,引起旅行者的感情共鸣的诗句是:

, 。

1、理解型默写

鸡声茅店月 人迹板桥霜

因恩杜陵梦 凫雁满回塘

晨起动征铎 客行悲故乡

当堂练习

2、对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.这首诗形象而深刻地表现了诗人羁旅途中孤独凄凉的内心世界。

B.从体裁来看,这首诗是近体诗中的五律,韵脚为ang。

C.诗的中间两联写景,纯用名词组成的诗句,对仗工整,颔联是脍炙人口的佳句。

D.统观全诗,表现精巧,不仅每联都紧扣了“早行”的主题,而且语言明净,情景交融,结构严谨,不愧为古典文学中羁旅诗、乡愁诗的上乘之作。

【解析】抓住各项中的信息点,与诗歌一一仔细比照,找到有出入的信息。诗歌第三联中的“落”“照”不是名词,故C错。

C

3.《商山早行》诗中“枳花明驿墙”的“明”字用得妙,请分析妙在何处。

“明”原为形容词,这里是使动用法,意思是“使……明艳”。枳花绽放,使驿站的泥墙变得明艳,打破了拂晓时分的凄冷、昏暗,也暗示“早行”时的天光之暗,反衬出行之“早”。

抒发了作者羁旅他乡的思乡之情。

4. 这首诗抒发了作者怎样的情感?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)