怀才不遇篇《登幽州台歌》《使至塞上》《赤壁》课件(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 怀才不遇篇《登幽州台歌》《使至塞上》《赤壁》课件(共50张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-15 15:06:57 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

品读古典诗词

感受诗词魅力

----统编版初中七--九年级教材课 内古诗词40首及课外拓展阅读

【目标导学】

1,诵读积累

2,品悟得法

3,实践促学

4,提升素养

初中语文统编版按主题分类汇总授课及习题训练

----语文课标2022年版初中阶段古诗词曲40篇

设计思路

1,文学常识 2,词义句意

3,诗句鉴赏 4,主旨归纳

5,习题集训 6,课外拓展

主题:怀才不遇

1《登幽州台歌》--陈子昂

2《使至塞上》--王维

3《赤壁》--杜牧

4《行路难(其一)》--李白

5《渔家傲》--李清照

主题:怀才不遇

第一辑

《登幽州台歌》--陈子昂

《使至塞上》--王维

《赤壁》--杜牧

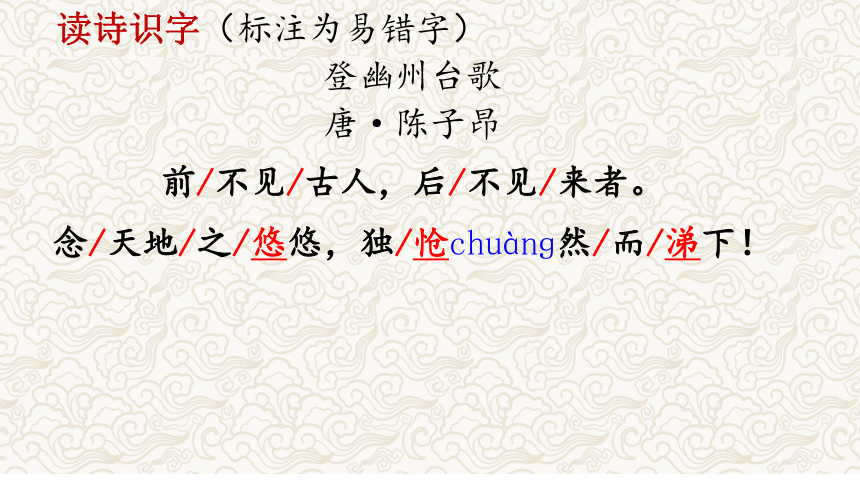

读诗识字(标注为易错字)

登幽州台歌

唐·陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆chuànɡ然/而/涕下!

【 文学常识】

陈子昂(661—702), 字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。唐代文学家。初唐诗文革新人物之一,对唐诗发展颇有影响。在诗歌上,他推举汉魏风骨,强调兴寄,反对柔靡之风。他的作品《感遇》等指斥时弊,书写情怀,风格高昂清峻。有《陈伯玉集》。

【写作背景】

696年,武则天派建安王武攸(yōu)宜率军征讨,陈子昂在武攸宜任右拾遗参谋军事。武缺乏将略,军事失利,陈子昂屡次进言,不仅不被采纳,还被贬为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(遗址在今北京),慷慨悲吟,写下了此诗。

【重点词义】

【幽州】古九州之一,即今北京市、河北北部及辽宁一带。

【幽州台】燕国时期燕昭王所建的黄金台。修建黄金台用于招纳贤才,因燕昭王将黄金置于其上而得名。其师郭隗为例,成为当时燕昭王用黄金台招纳而来的第一位贤才。幽州台又名“蓟北楼”,也有称“燕台”。

【歌】古代的一种诗歌体裁。

题目点明了此诗是诗人在登临幽州台时所作。

【前】过去。【后】未来。

【古人】古代那些能够礼贤下士的圣君。

【来者】后世那些重视人才的贤明君主。

【念】想到

【悠悠】形容时间的久远和空间的广大。

【怆然】悲伤的样子。

【涕】眼泪。

【品读鉴赏】 登幽州台歌

原句:前不见古人,后不见来者。

译文:向前看不见古之贤君,向后望不见当今明主。

内容:前两句写诗人登上幽州台,俯仰古今。通过“前”“后”“古人”“来者”的对比,表明时间流逝,一去不返。这两句诗感叹古时明君不可复见,后世贤主无法遇到,诗人壮志难酬、生不逢时、怀才不遇的惆怅和孤寂跃然纸上。

原句:念天地之悠悠,独怆然而涕下!

译文: 一想到只有那苍茫天地悠悠无限,我倍感凄凉而独自落泪。

内容:后两句写登台望远,诗人把自己置于广漠的宇宙空间,衬托出人的孤单渺小,生发出宇宙无穷而人生有限的感慨。

炼字:“独”字是全诗的诗眼,诗人登幽州台,孑然一身,孤单寂寞,怀才不遇的苦闷涌上心头,不禁悲从中来。

【主旨概括】

《登幽州台歌》中诗人登楼远眺,以北方苍茫广阔的原野为背景,俯仰古今,视通万里,表达了诗人怀才不遇、壮志难酬、时不我待、孤独悲伤的感情。

【方法再巩固】如何理解古诗词的思想内容

1. 根据日常文言词汇的积累,扫清字词障碍,读懂诗词的主要内容。首先要通读诗词,从整体上去理解诗词内容。对于相对较难理解的诗词,要耐心多读,反复推敲,以便将诗词的前后内容联系起来理解。

2. 联系作者的生平事迹、心路历程。如辛弃疾曾在抗金斗争的最前线出生入死,南归后又遭到投降派的排挤和打击,所以他的词多为回忆过去如火如荼的战斗生活,或表达报国无门的愤懑情绪;陶渊明的诗主要描写田园风光,抒发隐逸情怀;陆游的诗多与爱国有关,渴望朝廷收复失地。

3. 重视诗题的作用。诗题往往对诗词的内容和情感有提示作用,有的诗题直接反映诗歌的主要内容,揭示作者的情感和情趣。但要注意词的词牌名与题目的区别。

4. 根据诗词的题材来阅读。题材不同,内容自然不一样。如边塞诗以描写边塞风光,反映将士们生活及报国情怀为主;田园诗则描写美丽的自然风光,抒发作者热爱自然、向往田园生活的情感。

习题练:

1,阅读《登幽州台歌》,发挥联想和想象,描绘你体会到的作品情境。

诗人自己登幽州台远眺,思绪万千,想到了过去、现在和未来;看这茫茫宇宙,虽然无边无际,但看不到一个能赏识人才的君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪。本诗抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情,深刻地揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子失意的境遇,表达了他们在理想破灭时孤寂郁闷的心情。

【解析】 本题考查诗歌的情境。主要从内容和情感两方面作答即可。

2. 下列对诗歌理解和分析不正确的一项是( )

A. 这首短诗,表现了诗人怀才不遇、寂寞无奈的情绪,语言苍劲奔放,富有感染力。

B. “前不见古人,后不见来者。”这里“古人”是指古代那些能够礼贤下士的文人。

C. 第三句登楼远眺,写出空间辽阔,诗人面前仿佛出现一幅北方原野的苍茫广阔图景。

D. 全诗句法长短不齐,音节抑扬变化,具有韵律美。

3. 这首诗勾画了一个怎样的诗人形象?

勾画出一个胸怀大志而又生不逢时、独自悲叹的诗人形象。

4,曹操的《观沧海》与本诗都是登高抒怀之作,试比较一下这首诗抒发的情感与《登幽州台歌》有什么不同。

《登幽州台歌》以慷慨悲凉的调子,表达了诗人怀才不遇、壮志难酬、时不我待、孤独悲伤的感情。

《观沧海》通过描写茫茫沧海波澜壮阔的景象,表达了诗人的宏伟抱负和宽广胸襟,表现了诗人豪迈自信的态度。这首诗的基调苍凉慷慨,被视为“建安风骨”的代表作。此诗借景抒情,勾画了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了诗人统一中国、建功立业的抱负。

读诗识字(标注为易错字)

使至塞上

唐·王维

单车/欲问边,属国/过居延。

征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。

大漠/孤烟直,长河/落日圆。

萧关/逢候骑,都护/在燕然。

【 文学常识】

本诗是一首五言律诗。作者王维,字摩诘,号摩诘居士,盛唐时期的著名诗人,山水田园派代表诗人,被称为“诗佛”。苏轼评价其诗歌“诗中有画,画中有诗”。

创作背景

唐玄宗开元二十四年(736年)吐蕃发兵攻打唐属国小勃律(在今克什米尔北)。开元二十五年(737年)春,河西节度副大使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。唐玄宗命王维以监察御史的身份奉使凉州,出塞宣慰,察访军情,并任河西节度使判官,实际上是将王维排挤出朝廷。这首诗即作于此次出塞途中。

重点词意

【单车】一辆车,表明此次出使随从不多。

【问边】慰问边关守军。

【征蓬】飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行之人。【孤烟】指烽烟。

【长河】指黄河。

【候骑】负责侦察、巡逻的骑兵。

【都护】官名,汉代始置,唐代边疆设有大都护府,

其长官称大都护。这里指前线统帅。

诗句·译文·赏析品读

首联:单车/欲问边,属国/过居延。

译文:我轻车简从要去慰问边关守军,行进在辽远的边塞地区。

内容:首联点题,交代出使的地点及事由。诗人轻车简从,要到辽远的边塞地区慰问将士,形单影只,关塞迢迢,山高路远,烘托了诗人孤寂的心境。

颔联:征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。

译文:我像飘飞的蓬草一样飘出了汉家边塞,像北归的大雁飞入了胡人的天空。

内容:颔联直抒内心感受,既言事,又写景。

赏析:运用比喻的修辞手法,以“蓬”“雁”自比,写出了诗人漂泊无定的内心感受和被排挤出朝廷的孤寂。

颈联:大漠/孤烟直,长河/落日圆。

译文:茫茫大漠上一缕烽烟笔直地升上天空,夕阳西下,黄河上一轮落日又大又圆。

内容:颈联刻画了奇特壮美的边塞风光,是被王国维誉为“千古壮观”的名句。

赏析:运用对偶的修辞手法,描绘了奇特壮美的塞外风光,句式工整,音韵和谐。

炼字:“孤”“直”写出了沙漠上一缕烽烟直上云霄,景物简单纯净;“长”“圆”突出了黄河渺无尽头,落日又大又圆,孤悬于地平线上。这四个字逼真传神地描绘出塞外风光的奇特壮美。

【方法提示:赏析写景句抓特征抓画面,很多时候还要考虑情感。】

尾联:萧关/逢候骑,都护/在燕然。

译文:走到萧关恰好遇见负责侦察、巡逻的骑兵,得知前线统帅正在燕然大破敌军。

内容:尾联与首联呼应,继续写出使一事。诗人在萧关遇到了侦察的骑兵,得知统帅还在前线。

情感:这里诗人情绪已经高涨起来,似为前线大捷而欢欣鼓舞,个人失意的情绪在大漠雄浑景象的净化下已然消散,有的只是慷慨悲壮的情感,表现出诗人的达观,给人留下回味的余地。

主旨概括

这首诗描写王维奉命出使西北边塞、慰问将士的情景,描绘了塞外奇特壮美的风光,表达了诗人因被排挤出朝廷而产生的孤寂、漂泊之感,以及在大漠雄浑的景色中情感得到升华后表现出的达观心态。

习题练

1,《使至塞上》的首联叙写的内容是什么?

诗人轻车简从要到西北边塞慰问将士,行进在辽远的边塞地区。

【解析】 本题考查对诗歌内容的理解与概括。首联的意思是“我轻车简从要去慰问边关守军,行进在辽远的边塞地区”。注意“属国”是诗人的自称。

2.解释“征蓬出汉塞,归雁入胡天”两句。

我像随风而去的蓬草一样出使边塞,如北归的大雁一样来到胡地。

【解析】 本题考查对诗歌内容的理解。颔联的意思是“我像飘飞的蓬草一样飘出了汉家边塞,像北归的大雁飞入了胡人的天空”。这里注意,“蓬”和“雁”既是所见之景,更是即景生情,以景物自比。

3.结合《使至塞上》的写作背景,联系诗歌内容,说说王维思想感情的变化。

“征蓬”“归雁”等词表达了诗人由于被排挤出朝廷而产生的孤寂、愤激之情,后来在大漠雄浑的景色中情感得到熏陶净化,产生了豪壮慷慨之情,显露出豁达情怀。

【解析】 本题考查对诗歌整体情感的把握。首联叙事,从颔联起,诗人直抒内心感受,即被排挤出朝廷的孤寂,后来面对壮美的塞外风光,再加上前线的好消息,个人失意的情绪在大漠雄浑景象的净化下已然消散,有的只是慷慨悲壮的情感和达观的情怀。

4“雁”在我国古代诗歌中有着丰富的文化内涵:借雁抒情,寄寓因雁归人去而生出的离愁别恨;把雁视为传递音讯的“使者”;用来表达雄浑悲壮或凄苦伤悲的审美感受……下列选项中,把雁作为传递音讯“使者”的一项是(B)

A. 塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。(范仲淹《渔家傲·秋思》)

B. 乡书何处达?归雁洛阳边。(王湾《次北固山下》)

C. 千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。(高适《别董大》)

【解析】本题考查诗歌意象。A项,借大雁毫不留恋地离开,描绘了边塞天气极寒的奇异景象;B项,作者借希望大雁将书信带回家乡,表达思乡之情,大雁是传递音讯的“使者”;C项,借大雁表达送别友人的惜别之情。

读诗识字(标注为易错字)

赤壁

唐·杜牧

折戟沉沙/铁未销,自将磨洗/认前朝。

东风不与/周郎便,铜雀春深/锁二乔。

【 文学常识】

从体裁看,这是一首绝句;从内容看,这是一首咏史诗。作者__杜牧__,字__牧之__,__晚唐__诗人,与李商隐并称“小李杜”。

创作背景

这首诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。发生于汉献帝建安十三年(208年)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役之一。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。诗人观赏了古战场的遗物,对赤壁之战发表了独特的看法,有感而作。

重点词意

⑴折戟:折断的戟。戟,古代兵器。⑵销:销蚀。

⑶将:拿起。⑷磨洗:磨光洗净。

⑸认前朝:认出戟是东吴破曹时的遗物。

⑹东风:指火烧赤壁事。

⑺周郎:指周瑜,字公瑾,年轻时即有才名,人乎周郎。后任吴军大都督。

⑻铜雀:即铜雀台,曹操在今河北省临漳县建造的一座楼台,楼顶里有大铜雀,台上住姬妾歌妓,是曹操暮年行乐处。

⑼二乔:东吴乔公的两个女儿,一嫁前国主孙策(孙权兄),称大乔,一嫁军事统帅周瑜,称小乔,合称"二乔"。

诗句·译文·赏析品读

诗句:折戟沉沙/铁未销,自将磨洗/认前朝。

译文:一支折断了的铁戟沉埋在泥沙中还没有销蚀掉,我拿起来磨光洗净,辨认出这是当年赤壁之战的遗留之物。

内容:前两句写兴感之由。借折戟引发后文对历史人物和历史事件的慨叹,暗寓岁月流逝而物存人非之慨,为后两句的论史抒怀做了铺垫。

诗句:东风不与/周郎便,铜雀春深/锁二乔。

译文:假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。

内容:后两句是议论,表达了诗人对历史兴亡的感叹。

赏析:以小见大,以“二乔”的命运来代表东吴的命运,含蓄、形象而又颇见风致。

观点:作者认为,历史上英雄的成功都有某种机遇,抒发了作者英雄无用武之地的抑郁不平之气。

主旨概括

这是一首咏史诗。诗人借“折戟”这件古物,引出对前朝人物和事件的感叹,抒发了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。

习题练

1, 这首诗议论战争成败之理,诗人提出了怎样的假设性推想?

如果不是偶然因素帮助了周瑜,结果恐怕是曹操取胜。

【解析】 本题考查对重点句子的理解。《赤壁》的后两句意思是:假如不是东风给予周瑜方便的话,胜败恐怕要易位,二乔被关进铜雀台了。作者不从正面写赤壁之战的过程,而是反说其事,设想如果当年没有东风的帮助会怎样。作者认为如果不是偶然因素帮助了周瑜,结局恐怕是曹操取胜。

习题练

2. 这首诗观点不落窠臼,表现了诗人怎样的思想?

借史事慨叹生不逢时,怀才不遇。

【解析】 本题考查对诗歌主旨的把握。《赤壁》托物咏史,点明赤壁之战关系到国家存亡、社稷安危,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己空有抱负却生不逢时、怀才不遇。

课外拓展诗词训练

导入:古今总有人心怀怀才不遇之苦闷,亦有人品尝成功之喜悦。

登科后

唐·孟郊

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

写作背景:

公元796年(唐贞元十二年),年届46岁的孟郊又奉母命第三次赴京科考,终于登上了进士第。放榜之日,孟郊喜不自胜,当即写下了生平第一首快诗《登科后》

词句注释

⑴登科:唐朝实行科举考试制度,考中进士称及弟,经吏部复试取中厚授予官职称登科。

⑵龌龊(wò chuò):原意是肮脏,这里指不如意的处境。不足夸:不值得提起。

⑶放荡(dàng):自由自在,不受约束。思无涯:兴致高涨。

⑷得意:指考取功名,称心如意。疾:飞快。

1,春风得意马蹄疾,一日看尽长安花这两句诗表达了诗人怎样的感情

答案:描绘出诗人中第后神采飞扬的得意之态,酣畅淋漓地抒发了他心花怒放的得意之情。

2、从本诗派生出的两个成语是春风得意、走马观花.

3.前两句和后两句分别抒写什么感情

前两句以今昔比较,直抒胸臆,流露同考中进士后的兴奋和得意,思潮飞腾。后两句在写法上不同于前两

句的直抒胸臆,而是采用了情景交融的表现手法,写自然的春风荡漾,写马蹄的轻快,加之如锦似绣的长安花,风景可谓璀璨,心情可谓舒畅,一切景语皆情语,而“看尽长安花”的艺术夸诞,又进一步渲染陪衬了得意之情。

【品读提示:一切景语皆情语,借景抒情,触景生情,情景交融,为情所定。】

生活多磨难,坦然面对成与败。

品读古典诗词

感受诗词魅力

----统编版初中七--九年级教材课 内古诗词40首及课外拓展阅读

【目标导学】

1,诵读积累

2,品悟得法

3,实践促学

4,提升素养

初中语文统编版按主题分类汇总授课及习题训练

----语文课标2022年版初中阶段古诗词曲40篇

设计思路

1,文学常识 2,词义句意

3,诗句鉴赏 4,主旨归纳

5,习题集训 6,课外拓展

主题:怀才不遇

1《登幽州台歌》--陈子昂

2《使至塞上》--王维

3《赤壁》--杜牧

4《行路难(其一)》--李白

5《渔家傲》--李清照

主题:怀才不遇

第一辑

《登幽州台歌》--陈子昂

《使至塞上》--王维

《赤壁》--杜牧

读诗识字(标注为易错字)

登幽州台歌

唐·陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆chuànɡ然/而/涕下!

【 文学常识】

陈子昂(661—702), 字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。唐代文学家。初唐诗文革新人物之一,对唐诗发展颇有影响。在诗歌上,他推举汉魏风骨,强调兴寄,反对柔靡之风。他的作品《感遇》等指斥时弊,书写情怀,风格高昂清峻。有《陈伯玉集》。

【写作背景】

696年,武则天派建安王武攸(yōu)宜率军征讨,陈子昂在武攸宜任右拾遗参谋军事。武缺乏将略,军事失利,陈子昂屡次进言,不仅不被采纳,还被贬为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(遗址在今北京),慷慨悲吟,写下了此诗。

【重点词义】

【幽州】古九州之一,即今北京市、河北北部及辽宁一带。

【幽州台】燕国时期燕昭王所建的黄金台。修建黄金台用于招纳贤才,因燕昭王将黄金置于其上而得名。其师郭隗为例,成为当时燕昭王用黄金台招纳而来的第一位贤才。幽州台又名“蓟北楼”,也有称“燕台”。

【歌】古代的一种诗歌体裁。

题目点明了此诗是诗人在登临幽州台时所作。

【前】过去。【后】未来。

【古人】古代那些能够礼贤下士的圣君。

【来者】后世那些重视人才的贤明君主。

【念】想到

【悠悠】形容时间的久远和空间的广大。

【怆然】悲伤的样子。

【涕】眼泪。

【品读鉴赏】 登幽州台歌

原句:前不见古人,后不见来者。

译文:向前看不见古之贤君,向后望不见当今明主。

内容:前两句写诗人登上幽州台,俯仰古今。通过“前”“后”“古人”“来者”的对比,表明时间流逝,一去不返。这两句诗感叹古时明君不可复见,后世贤主无法遇到,诗人壮志难酬、生不逢时、怀才不遇的惆怅和孤寂跃然纸上。

原句:念天地之悠悠,独怆然而涕下!

译文: 一想到只有那苍茫天地悠悠无限,我倍感凄凉而独自落泪。

内容:后两句写登台望远,诗人把自己置于广漠的宇宙空间,衬托出人的孤单渺小,生发出宇宙无穷而人生有限的感慨。

炼字:“独”字是全诗的诗眼,诗人登幽州台,孑然一身,孤单寂寞,怀才不遇的苦闷涌上心头,不禁悲从中来。

【主旨概括】

《登幽州台歌》中诗人登楼远眺,以北方苍茫广阔的原野为背景,俯仰古今,视通万里,表达了诗人怀才不遇、壮志难酬、时不我待、孤独悲伤的感情。

【方法再巩固】如何理解古诗词的思想内容

1. 根据日常文言词汇的积累,扫清字词障碍,读懂诗词的主要内容。首先要通读诗词,从整体上去理解诗词内容。对于相对较难理解的诗词,要耐心多读,反复推敲,以便将诗词的前后内容联系起来理解。

2. 联系作者的生平事迹、心路历程。如辛弃疾曾在抗金斗争的最前线出生入死,南归后又遭到投降派的排挤和打击,所以他的词多为回忆过去如火如荼的战斗生活,或表达报国无门的愤懑情绪;陶渊明的诗主要描写田园风光,抒发隐逸情怀;陆游的诗多与爱国有关,渴望朝廷收复失地。

3. 重视诗题的作用。诗题往往对诗词的内容和情感有提示作用,有的诗题直接反映诗歌的主要内容,揭示作者的情感和情趣。但要注意词的词牌名与题目的区别。

4. 根据诗词的题材来阅读。题材不同,内容自然不一样。如边塞诗以描写边塞风光,反映将士们生活及报国情怀为主;田园诗则描写美丽的自然风光,抒发作者热爱自然、向往田园生活的情感。

习题练:

1,阅读《登幽州台歌》,发挥联想和想象,描绘你体会到的作品情境。

诗人自己登幽州台远眺,思绪万千,想到了过去、现在和未来;看这茫茫宇宙,虽然无边无际,但看不到一个能赏识人才的君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪。本诗抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情,深刻地揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子失意的境遇,表达了他们在理想破灭时孤寂郁闷的心情。

【解析】 本题考查诗歌的情境。主要从内容和情感两方面作答即可。

2. 下列对诗歌理解和分析不正确的一项是( )

A. 这首短诗,表现了诗人怀才不遇、寂寞无奈的情绪,语言苍劲奔放,富有感染力。

B. “前不见古人,后不见来者。”这里“古人”是指古代那些能够礼贤下士的文人。

C. 第三句登楼远眺,写出空间辽阔,诗人面前仿佛出现一幅北方原野的苍茫广阔图景。

D. 全诗句法长短不齐,音节抑扬变化,具有韵律美。

3. 这首诗勾画了一个怎样的诗人形象?

勾画出一个胸怀大志而又生不逢时、独自悲叹的诗人形象。

4,曹操的《观沧海》与本诗都是登高抒怀之作,试比较一下这首诗抒发的情感与《登幽州台歌》有什么不同。

《登幽州台歌》以慷慨悲凉的调子,表达了诗人怀才不遇、壮志难酬、时不我待、孤独悲伤的感情。

《观沧海》通过描写茫茫沧海波澜壮阔的景象,表达了诗人的宏伟抱负和宽广胸襟,表现了诗人豪迈自信的态度。这首诗的基调苍凉慷慨,被视为“建安风骨”的代表作。此诗借景抒情,勾画了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了诗人统一中国、建功立业的抱负。

读诗识字(标注为易错字)

使至塞上

唐·王维

单车/欲问边,属国/过居延。

征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。

大漠/孤烟直,长河/落日圆。

萧关/逢候骑,都护/在燕然。

【 文学常识】

本诗是一首五言律诗。作者王维,字摩诘,号摩诘居士,盛唐时期的著名诗人,山水田园派代表诗人,被称为“诗佛”。苏轼评价其诗歌“诗中有画,画中有诗”。

创作背景

唐玄宗开元二十四年(736年)吐蕃发兵攻打唐属国小勃律(在今克什米尔北)。开元二十五年(737年)春,河西节度副大使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。唐玄宗命王维以监察御史的身份奉使凉州,出塞宣慰,察访军情,并任河西节度使判官,实际上是将王维排挤出朝廷。这首诗即作于此次出塞途中。

重点词意

【单车】一辆车,表明此次出使随从不多。

【问边】慰问边关守军。

【征蓬】飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行之人。【孤烟】指烽烟。

【长河】指黄河。

【候骑】负责侦察、巡逻的骑兵。

【都护】官名,汉代始置,唐代边疆设有大都护府,

其长官称大都护。这里指前线统帅。

诗句·译文·赏析品读

首联:单车/欲问边,属国/过居延。

译文:我轻车简从要去慰问边关守军,行进在辽远的边塞地区。

内容:首联点题,交代出使的地点及事由。诗人轻车简从,要到辽远的边塞地区慰问将士,形单影只,关塞迢迢,山高路远,烘托了诗人孤寂的心境。

颔联:征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。

译文:我像飘飞的蓬草一样飘出了汉家边塞,像北归的大雁飞入了胡人的天空。

内容:颔联直抒内心感受,既言事,又写景。

赏析:运用比喻的修辞手法,以“蓬”“雁”自比,写出了诗人漂泊无定的内心感受和被排挤出朝廷的孤寂。

颈联:大漠/孤烟直,长河/落日圆。

译文:茫茫大漠上一缕烽烟笔直地升上天空,夕阳西下,黄河上一轮落日又大又圆。

内容:颈联刻画了奇特壮美的边塞风光,是被王国维誉为“千古壮观”的名句。

赏析:运用对偶的修辞手法,描绘了奇特壮美的塞外风光,句式工整,音韵和谐。

炼字:“孤”“直”写出了沙漠上一缕烽烟直上云霄,景物简单纯净;“长”“圆”突出了黄河渺无尽头,落日又大又圆,孤悬于地平线上。这四个字逼真传神地描绘出塞外风光的奇特壮美。

【方法提示:赏析写景句抓特征抓画面,很多时候还要考虑情感。】

尾联:萧关/逢候骑,都护/在燕然。

译文:走到萧关恰好遇见负责侦察、巡逻的骑兵,得知前线统帅正在燕然大破敌军。

内容:尾联与首联呼应,继续写出使一事。诗人在萧关遇到了侦察的骑兵,得知统帅还在前线。

情感:这里诗人情绪已经高涨起来,似为前线大捷而欢欣鼓舞,个人失意的情绪在大漠雄浑景象的净化下已然消散,有的只是慷慨悲壮的情感,表现出诗人的达观,给人留下回味的余地。

主旨概括

这首诗描写王维奉命出使西北边塞、慰问将士的情景,描绘了塞外奇特壮美的风光,表达了诗人因被排挤出朝廷而产生的孤寂、漂泊之感,以及在大漠雄浑的景色中情感得到升华后表现出的达观心态。

习题练

1,《使至塞上》的首联叙写的内容是什么?

诗人轻车简从要到西北边塞慰问将士,行进在辽远的边塞地区。

【解析】 本题考查对诗歌内容的理解与概括。首联的意思是“我轻车简从要去慰问边关守军,行进在辽远的边塞地区”。注意“属国”是诗人的自称。

2.解释“征蓬出汉塞,归雁入胡天”两句。

我像随风而去的蓬草一样出使边塞,如北归的大雁一样来到胡地。

【解析】 本题考查对诗歌内容的理解。颔联的意思是“我像飘飞的蓬草一样飘出了汉家边塞,像北归的大雁飞入了胡人的天空”。这里注意,“蓬”和“雁”既是所见之景,更是即景生情,以景物自比。

3.结合《使至塞上》的写作背景,联系诗歌内容,说说王维思想感情的变化。

“征蓬”“归雁”等词表达了诗人由于被排挤出朝廷而产生的孤寂、愤激之情,后来在大漠雄浑的景色中情感得到熏陶净化,产生了豪壮慷慨之情,显露出豁达情怀。

【解析】 本题考查对诗歌整体情感的把握。首联叙事,从颔联起,诗人直抒内心感受,即被排挤出朝廷的孤寂,后来面对壮美的塞外风光,再加上前线的好消息,个人失意的情绪在大漠雄浑景象的净化下已然消散,有的只是慷慨悲壮的情感和达观的情怀。

4“雁”在我国古代诗歌中有着丰富的文化内涵:借雁抒情,寄寓因雁归人去而生出的离愁别恨;把雁视为传递音讯的“使者”;用来表达雄浑悲壮或凄苦伤悲的审美感受……下列选项中,把雁作为传递音讯“使者”的一项是(B)

A. 塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。(范仲淹《渔家傲·秋思》)

B. 乡书何处达?归雁洛阳边。(王湾《次北固山下》)

C. 千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。(高适《别董大》)

【解析】本题考查诗歌意象。A项,借大雁毫不留恋地离开,描绘了边塞天气极寒的奇异景象;B项,作者借希望大雁将书信带回家乡,表达思乡之情,大雁是传递音讯的“使者”;C项,借大雁表达送别友人的惜别之情。

读诗识字(标注为易错字)

赤壁

唐·杜牧

折戟沉沙/铁未销,自将磨洗/认前朝。

东风不与/周郎便,铜雀春深/锁二乔。

【 文学常识】

从体裁看,这是一首绝句;从内容看,这是一首咏史诗。作者__杜牧__,字__牧之__,__晚唐__诗人,与李商隐并称“小李杜”。

创作背景

这首诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。发生于汉献帝建安十三年(208年)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役之一。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。诗人观赏了古战场的遗物,对赤壁之战发表了独特的看法,有感而作。

重点词意

⑴折戟:折断的戟。戟,古代兵器。⑵销:销蚀。

⑶将:拿起。⑷磨洗:磨光洗净。

⑸认前朝:认出戟是东吴破曹时的遗物。

⑹东风:指火烧赤壁事。

⑺周郎:指周瑜,字公瑾,年轻时即有才名,人乎周郎。后任吴军大都督。

⑻铜雀:即铜雀台,曹操在今河北省临漳县建造的一座楼台,楼顶里有大铜雀,台上住姬妾歌妓,是曹操暮年行乐处。

⑼二乔:东吴乔公的两个女儿,一嫁前国主孙策(孙权兄),称大乔,一嫁军事统帅周瑜,称小乔,合称"二乔"。

诗句·译文·赏析品读

诗句:折戟沉沙/铁未销,自将磨洗/认前朝。

译文:一支折断了的铁戟沉埋在泥沙中还没有销蚀掉,我拿起来磨光洗净,辨认出这是当年赤壁之战的遗留之物。

内容:前两句写兴感之由。借折戟引发后文对历史人物和历史事件的慨叹,暗寓岁月流逝而物存人非之慨,为后两句的论史抒怀做了铺垫。

诗句:东风不与/周郎便,铜雀春深/锁二乔。

译文:假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。

内容:后两句是议论,表达了诗人对历史兴亡的感叹。

赏析:以小见大,以“二乔”的命运来代表东吴的命运,含蓄、形象而又颇见风致。

观点:作者认为,历史上英雄的成功都有某种机遇,抒发了作者英雄无用武之地的抑郁不平之气。

主旨概括

这是一首咏史诗。诗人借“折戟”这件古物,引出对前朝人物和事件的感叹,抒发了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。

习题练

1, 这首诗议论战争成败之理,诗人提出了怎样的假设性推想?

如果不是偶然因素帮助了周瑜,结果恐怕是曹操取胜。

【解析】 本题考查对重点句子的理解。《赤壁》的后两句意思是:假如不是东风给予周瑜方便的话,胜败恐怕要易位,二乔被关进铜雀台了。作者不从正面写赤壁之战的过程,而是反说其事,设想如果当年没有东风的帮助会怎样。作者认为如果不是偶然因素帮助了周瑜,结局恐怕是曹操取胜。

习题练

2. 这首诗观点不落窠臼,表现了诗人怎样的思想?

借史事慨叹生不逢时,怀才不遇。

【解析】 本题考查对诗歌主旨的把握。《赤壁》托物咏史,点明赤壁之战关系到国家存亡、社稷安危,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己空有抱负却生不逢时、怀才不遇。

课外拓展诗词训练

导入:古今总有人心怀怀才不遇之苦闷,亦有人品尝成功之喜悦。

登科后

唐·孟郊

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

写作背景:

公元796年(唐贞元十二年),年届46岁的孟郊又奉母命第三次赴京科考,终于登上了进士第。放榜之日,孟郊喜不自胜,当即写下了生平第一首快诗《登科后》

词句注释

⑴登科:唐朝实行科举考试制度,考中进士称及弟,经吏部复试取中厚授予官职称登科。

⑵龌龊(wò chuò):原意是肮脏,这里指不如意的处境。不足夸:不值得提起。

⑶放荡(dàng):自由自在,不受约束。思无涯:兴致高涨。

⑷得意:指考取功名,称心如意。疾:飞快。

1,春风得意马蹄疾,一日看尽长安花这两句诗表达了诗人怎样的感情

答案:描绘出诗人中第后神采飞扬的得意之态,酣畅淋漓地抒发了他心花怒放的得意之情。

2、从本诗派生出的两个成语是春风得意、走马观花.

3.前两句和后两句分别抒写什么感情

前两句以今昔比较,直抒胸臆,流露同考中进士后的兴奋和得意,思潮飞腾。后两句在写法上不同于前两

句的直抒胸臆,而是采用了情景交融的表现手法,写自然的春风荡漾,写马蹄的轻快,加之如锦似绣的长安花,风景可谓璀璨,心情可谓舒畅,一切景语皆情语,而“看尽长安花”的艺术夸诞,又进一步渲染陪衬了得意之情。

【品读提示:一切景语皆情语,借景抒情,触景生情,情景交融,为情所定。】

生活多磨难,坦然面对成与败。