友情篇《酬乐天扬州初逢席上见赠》《白雪歌送武判官归京》课件(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 友情篇《酬乐天扬州初逢席上见赠》《白雪歌送武判官归京》课件(共49张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-15 15:18:20 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

品读古典诗词

感受诗词魅力

----统编版初中七--九年级教材课 内古诗词40首及课外拓展阅读

【目标导学】

1,诵读积累

2,品悟得法

3,实践促学

4,提升素养

初中语文统编版按主题分类汇总授课及习题训练

----语文课标2022年版初中阶段古诗词曲40篇

设计思路

1,文学常识 2,词义句意

3,诗句鉴赏 4,主旨归纳

5,习题集训 6,课外拓展

主题:友情

1《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》--李白

2《送杜少府之任蜀州》--王勃

3《酬乐天扬州初逢席上见赠》--刘禹锡

4《白雪歌送武判官归京》--岑参

主题:友情

第二集

《酬乐天扬州初逢席上见赠》--刘禹锡

《白雪歌送武判官归京》--岑参

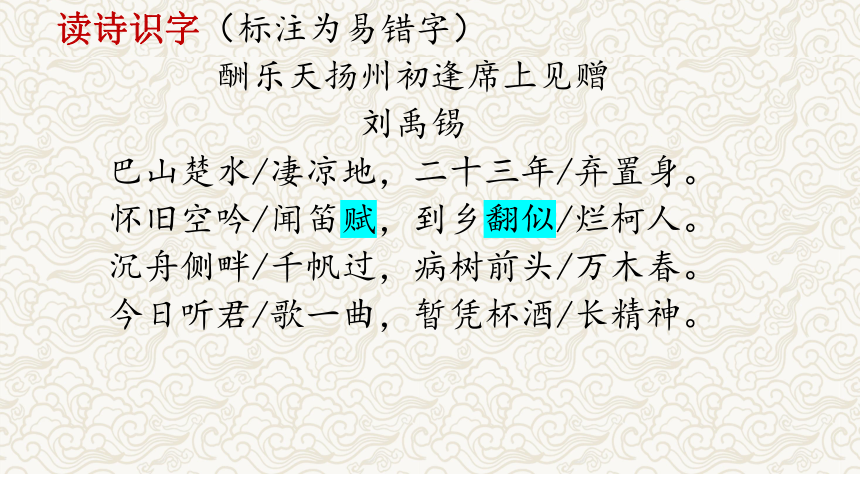

读诗识字(标注为易错字)

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水/凄凉地,二十三年/弃置身。

怀旧空吟/闻笛赋,到乡翻似/烂柯人。

沉舟侧畔/千帆过,病树前头/万木春。

今日听君/歌一曲,暂凭杯酒/长精神。

【 文学常识】

这是古代酬赠诗中的名篇,是七言律诗。作者是刘禹锡,唐代著名文学家。字梦得,永贞年间,参与王叔文革新运动,被贬连州刺史,再贬朗州司马,后受裴度推荐,晚年任太子宾客。故后世称“刘宾客”。刘禹锡诗才卓越,白居易誉其为“诗豪”。内容多反映时事和民生疾苦,诗文继承前人优秀文学遗产,又吸取民间文学精华,形成了自己独特的创作风格。

【题解】

《酬乐天扬州初逢席上见赠》中,“酬”是以诗相答的意思;“乐天”指的是白居易;“扬州”相逢的地点;“见”,有感谢之意;“赠”指白居易在宴席上写的《醉赠刘二十八使君》,其中,“使君”是对州郡长官的尊称。

【写作背景】

刘禹锡参与王叔文集团的政治改革,失败后被贬到外地做官二十多年。此诗作于唐敬宗宝历二年(826年),刘禹锡被罢和州刺史返回洛阳,同时白居易从苏州返洛阳,二人在扬州初逢时,白居易在宴席上作诗赠与刘禹锡,对刘禹锡屡遭贬谪、怀才不遇的命运寄予深切同情。刘禹锡也写诗作答。

【重点词义】

【二十三年】从唐顺宗永贞元年(805年)刘禹锡被贬为连州刺史,至宝历二年(826)冬应召,约22年。因贬地离京遥远,实际上到第二年才能回到京城,所以说23年。

【弃置身】指遭受贬谪的诗人自己。置:放置。弃置:贬

谪(zhé)。

【闻笛赋】指西晋向秀的《思旧赋》。三国曹魏末年,向秀的朋友嵇康 、吕安因不满司马氏篡权而被杀害。后来,向秀经过嵇康、吕安的旧居,听到邻人吹笛,不禁悲从中来,于是作《思旧赋》。 序文中说:自己经过嵇康旧居,因写此赋追念他。刘禹锡借用这个典故怀念已死去的王叔文、柳宗元等人。

【重点词义】

【翻似】倒好像。翻:副词,反而。

【烂柯人】指晋人王质。相传晋人王质上山砍柴,看见两个童子下棋,就停下观看。等棋局终了,手中的斧柄(柯)已经朽烂。回到村里,才知道已过了一百年。同代人都已经亡故。作者以此典故表达自己遭贬23年的感慨。刘禹锡也借这个故事表达世事沧桑,人事全非,暮年返乡恍如隔世的心情。

【沉舟】这是诗人以沉舟、病树自比。

【歌一曲】指白居易的《醉赠刘二十八使君》。

【长精神】振作精神。长:增长,振作。

【品读鉴赏】

首联:巴山楚水/凄凉地,二十三年/弃置身。

译文:我遭受贬谪,在巴山楚水这些凄凉的地方,度过了二十三年沦落的光阴。

内容:概写自己“二十三年”的被贬谪遭遇,表现了无限的辛酸和悲凉。

颔联:怀旧空吟/闻笛赋,到乡翻似/烂柯人。

译文:怀念故友徒然吟诵《思旧赋》,回到京城,人事全非,俨然有隔世之感。

内容:写诗人被贬归来的感触,当年参加政治改革的友人多已离世,自己孤身归来,物是人非,恍若隔世,无限悲痛怅惘之情,油然而生。

写法:这两句运用典故,前一句引用向秀“闻笛赋”的典故,表达了作者对旧友的悼念;后一句引用王质“烂柯人”的典故,抒发了对岁月流逝、人事变迁的感叹。

颈联:沉舟侧畔/千帆过,病树前头/万木春。

译文:沉船旁边正有千帆竞相驶过,枯朽的树木前头也有万千林木欣欣向荣。

赏析:运用比喻的修辞手法,以沉舟、病树自喻,生动地表现了诗人抛开个人悲苦,从沉郁中振作起来的乐观进取、积极向上的人生态度。

哲理:新事物必将取代旧事物,社会在前进,前景无限美好。

尾联:今日听君/歌一曲,暂凭杯酒/长精神。

译文:今天听了你为我吟诵的诗篇,暂且借这一杯美酒来振奋精神吧。

内容:点明酬答之意,回应首联,紧扣诗题,既表达了对友人的感谢之情,也表达了共勉之意。

【主旨概括】

整首诗通过回顾自己的遭遇,既表现了诗人被贬谪、遭弃置的辛酸悲凉,也表现了诗人的乐观进取、积极向上的人生态度。

习题练1. 下列对诗歌理解和分析不正确的一项是( )

A. 这首诗是作者写给白居易的回赠之作,曲折地表达了诗人遭受政敌打击,长期远贬异地的愤慨不平的心情。

B. 一、二句回首往事,抒发感慨并点明酬答题意。同时,从空间和时间的角度,写出诗人贬谪地之偏,贬谪时间之久。

C. 三、四句运用两个典故表达回归之后的感受。“闻笛赋”表达怀念友人之情,“烂柯人”抒发了对岁月流逝、人事变迁的感叹。

D. “长精神”即振作精神,表达了诗人重新投入生活的意愿及坚韧不拔的意志。

2. 对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 从诗的题目看,这首诗是白居易在扬州的酒宴上酬答刘禹锡的作品。

B. 这首诗的首联,叙写作者被贬到荒凉之地二十三年来的人生经历。

C. 这首诗的颔联,运用两个典故分别表达作者对亡友的怀念和回乡后恍如隔世的感慨。

D. 这首诗的颈联,对仗工整,蕴含哲理,成为脍炙人口的千古名句。

3. 请简要赏析“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”两句诗。

运用“闻笛赋”“烂柯人”两个典故:向秀闻笛声思嵇康作《思旧赋》;王质观棋,棋局终了,斧柄朽烂,已过百年。写出了诗人孤身归来,友人多已离世的境况,表达了物是人非、无限悲痛怅惘之情。(意思对即可)

4,这首诗尾联中的“长精神”表现了作者怎样的人生态度?

乐观豁达,进取向上,坚韧不拔(意志坚定)。

读诗识字(标注为易错字)

白雪歌送武判官归京

唐·岑参

北风卷地/白草折,胡天八月/即飞雪。

忽如一夜/春风来,千树万树/梨花开。

散入珠帘/湿罗幕,狐裘不暖/锦衾薄。

将军角弓/不得控,都护铁衣/冷难着。

瀚海阑干/百丈冰,愁云惨淡/万里凝。

中军置酒/饮归客,胡琴琵琶/与羌笛。

纷纷暮雪/下辕门,风掣红旗/冻不翻。

轮台东门/送君去,去时雪满/天山路。

山回路转/不见君,雪上空留/马行处。

【 文学常识】

这是一首七言歌行体诗,属于古体诗。本诗的作者是岑参,唐代诗人,边塞诗的代表人物,与高适并称“高岑”。

创作背景

岑参于唐玄宗天宝十三载(754年)夏秋之交到北庭,唐肃宗至德二载(757年)春夏之交东归,此诗当作于此期。当时西北边疆一带,战事频繁,岑参怀着到塞外建功立业的志向,两度出塞,久佐戎幕,前后在边疆军队中生活了六年,因而对鞍马风尘的征战生活与冰天雪地的塞外风光有长期的观察与体会。天宝十三载这次是岑参第二次出塞,充任安西北庭节度使封常清的判官(节度使的僚属),而武判官即其前任,诗人在轮台送他归京(唐代都城长安)而写下了此诗。

重点词意

⑴武判官:名不详,当是封常清幕府中的判官。判官,官职名。唐代节度使等朝廷派出的持节大使,可委任幕僚协助判处公事,称判官,是节度使、观察使一类的僚属。

⑵白草:西北的一种牧草,晒干后变白。

⑶胡天:指塞北的天空。胡,古代汉民族对北方各民族的通称。

⑷梨花:春天开放,花作白色。这里比喻雪花积在树枝上,像梨花开了一样。

⑸珠帘:用珍珠串成或饰有珍珠的帘子。形容帘子的华美。罗幕:用丝织品做成的帐幕。形容帐幕的华美。这句说雪花飞进珠帘,沾湿罗幕。“珠帘”“罗幕”都属于美化的说法。

⑹狐裘:狐皮袍子。锦衾:锦缎做的被子。锦衾薄:丝绸的被子(因为寒冷)都显得单薄了。形容天气很冷。

⑺角弓:两端用兽角装饰的硬弓,一作“雕弓”。不得控:(天太冷而冻得)拉不开(弓)。控:拉开。

⑻都护:镇守边镇的长官此为泛指,与上文的“将军”是互文。铁衣:铠甲。难着:一作“犹着”。着:亦写作“著”。

⑼瀚海:沙漠。这句说大沙漠里到处都结着很厚的冰。阑干:纵横交错的样子。百丈:一作“百尺”,一作“千尺”。

⑽惨淡:昏暗无光。

⑾中军:称主将或指挥部。古时分兵为中、左、右三军,中军为主帅的营帐。饮归客:宴饮归京的人,指武判官。饮,动词,宴饮。

⑿胡琴琵琶与羌笛:胡琴等都是当时西域地区兄弟民族的乐器。这句说在饮酒时奏起了乐曲。羌笛:羌族的管乐器。

⒀辕门:军营的门。古代军队扎营,用车环围,出入处以两车车辕相向竖立,状如门。这里指帅衙署的外门。

⒁风掣:红旗因雪而冻结,风都吹不动了。一言旗被风往一个方向吹,给人以冻住之感。掣:拉,扯。

⒂满:铺满。形容词活用为动词。

⒃山回路转:山势回环,道路盘旋曲折。

诗句·译文·赏析品读

诗句:北风卷地/白草折,胡天八月/即飞雪

译文:北风席卷大地把白草吹折,塞外天气在八月就纷扬落雪。

炼字:“卷”字写出了北风怒吼奔驰的巨大气势;“折”字写出了北风摧枯拉朽、狂暴肆虐的情态;“即”字惟妙惟肖地写出了诗人见到塞外雪景时的惊异之情。

诗句:忽如一夜/春风来,千树万树/梨花开。

译文:忽然间宛如一夜春风吹来,就像是千树万树梨花盛开。

赏析:运用比喻的修辞手法,以春花喻冬雪,既表现了边塞特有的奇异风光,又写出了诗人的欣喜之情。

诗句:散入珠帘/湿罗幕,狐裘不暖/锦衾薄。

译文:雪花散入了珠帘打湿了罗幕,狐皮大衣已不暖,织锦被也显单薄。

赏析:正面描写天气寒冷,表现了边塞将士的苦寒生活。

诗句:将军角弓/不得控,都护铁衣/冷难着。

译文:将军和都护的手冻得拉不开弓,铁甲冰冷得让人难以穿上。

赏析:侧面描写,通过人物的触觉,表现天气极寒。

内容:前八句写送别之前的雪景。

诗句:瀚海阑干/百丈冰,愁云惨淡/万里凝。

译文:沙漠上纵横交错着大片的冰层,万里长空凝聚着暗淡的阴云。

内容:由写景引出送别。

赏析:以夸张的手法,通过人物的视觉,表现雪中酷寒,烘托了离别之情,引出送别场景。

诗句:中军置酒/饮归客,胡琴琵琶/与羌笛。

译文:主帅帐中摆酒为归客饯行,用胡琴、琵琶和羌笛合奏来助兴。

内容:在主帅帐中设宴送别。用“胡琴”“琵琶”“羌笛”等乐器写出了送别的离愁别绪和热烈的气氛。

诗句:纷纷暮雪/下辕门,风掣红旗/冻不翻。

译文:傍晚时辕门前大雪落个不停,红旗冻僵了,风也无法将其扯动。

内容:这两句写饯别之时的雪景。

赏析:反衬,用冰天雪地,弥望银白,反衬军旗的无比鲜红,表现了边地严寒,体现了送别之情。“风掣红旗冻不翻”的奇丽形象,还体现了戍边战士不畏艰苦、昂扬勇毅的精神风貌。

诗句:轮台东门/送君去,去时雪满/天山路。

译文:轮台东门外欢送你回京去,你离去时大雪盖满了天山的道路。

内容:这两句诗写临别时刻的雪景。轮台东门送别的情景:雪大风狂,归途遥远,诗人的心中既有离别的不舍,又有隐隐的担忧。

诗句:山回路转/不见君,雪上空留/马行处。

译文: 山路迂回曲折已看不见你,雪上只留下一行马蹄的印迹。

内容:最后两句写送别之后的雪景。

赏析:运用留白的手法,委婉含蓄,表达了诗人因友人归京而产生的无限惆怅和依依不舍之情。

主旨概括

诗歌以西北边塞的奇寒雪景为背景,以咏雪为主线,抒发了送别之情,离愁别绪中富有豪迈气概。

习题练

1,说说你对这首诗题目的理解。

这首诗是歌行体,是写雪中送别的。

下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 这首诗从“风”写起,一个“卷”字,一个“折”字,就写出了风之大、风之猛,表现出塞北之风的狂暴肆虐。B. “忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,将梨花比作雪花,设喻新颖,造语奇警,不落窠臼,充满了浪漫的想象,成为千古传诵的名句。C. “山回路转不见君,雪上空留马行处”,写送行者目送行人远去,直到无法望见,却还在凝望留在雪地上的马蹄印迹,言尽而意无穷。D. 这首诗气势宏大,笔力矫健,流畅洒脱,意气飞扬,离愁别绪中富有豪迈气概,是边塞诗中的佳作。

3,诗句“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。”在结构上起什么作用 请结合诗歌内容进行赏析。(3分)

【答案】在结构上起承上启下的作用。第一句描绘了沙漠纵横交错着无边风雪的画面,对上文冰天雪地的奇寒景色作了总结;第二句“愁云惨淡万里凝”写了天空中布满惨淡的阴云,引出诗人为友人长途跋涉而产生的担忧之情,由此自然转入下文的送别。

4、“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”是脍炙人口的名句,请你说说其中的妙处。(4分)

以春景写冬景,运用比喻,联想,既写出诗人欣喜之情,又表现了边塞特有的奇异风光。

4,.这首诗以什么为线索 描绘了哪四幅场景图 (5分)

答:以“雪”为线索;描绘了边塞飞雪图、军营酷寒图、军中饯别图、雪地送别图

5.“山回路转不见君,雪上空留马行处”这句诗表达了诗人怎样的思想感情 (4分)

答:依依惜别和无限惆怅之情。

课外拓展诗词训练

《乐天见示伤微之敦诗,晦叔三君子皆有深分因成是诗以寄》

刘禹锡

吟君叹逝双绝句,使我伤怀奏短歌。

世上空惊故人少,集中惟觉祭文多。

芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。

万古到今同此恨,闻琴泪尽欲如何。

写作背景:

此诗作于唐文宗大和七年(833年),刘禹锡任苏州刺史。元稹卒于大和五年(831年)七月,崔群卒于六年(832年)八月,崔玄亮卒于七年(833年)七月。这三人既是白居易的好友,同时也是刘禹锡的好友。三人相继去世后,白居易写了两首表示哀婉的绝句寄赠给刘禹锡,刘禹锡读后很有同感,便写下此诗作为应答。

词句注释

1.见示:给我看。伤:伤悼。微之:即元稹,卒官武昌军节度使。敦诗:即崔群,官终吏部尚书。晦叔:即崔玄亮,官终虢州刺史。深分:深厚的友谊。

2.双绝句:指白居易的《微之敦诗晦叔相次长逝岿然自伤因成二绝》。其一云:“并失鹓鸾侣,空留麋鹿身。只应嵩洛下,长作独游人。”其二云:“长夜君先去,残年我几何?秋风满衫袖,泉下故人多。”

3.集:文集。祭文:祭奠死者的文章。刘禹锡祭奠三人的文章已不存。

4.芳林:春暖花开时的树林。

5.此恨:指友人相继去世的遗恨。

6.闻琴:比喻知音。 [4]

整体感知:

此诗首联交代了写诗的原因;颔联直抒对故人长逝的沉痛;颈联诗人对生与死作了冷静的分析,得出了正确的认识;尾联是对白居易的劝慰。全诗沉着稳练,风调自然,格律精切。

1,这首诗表达了作者怎样的思想感情?

答:刘禹锡的诗叙述自己收到白居易寄来的两首绝句后,感慨朋友离世零落无多,集子里祭文最多,哀伤无奈和孤独寂寞之中又隐隐流露出正确看待死亡的宽慰之情。

2,“芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。”,从此句你能悟出怎样的哲理?

答:①新陈代谢、除旧布新是客观规律,老一辈必然要让位给后继者。

②生老病死是自然规律,尊重逝者,善待生者,珍惜生命好好活着。

③没有陈叶就不会有新叶,没有前波亦不会有后波,新旧事物不是绝然对立的,新旧之间相互包容,彼此渗透,辨证统一。

归纳:

自古友情伤离别,同情关切与牵挂。

天下宴席终有散,万分不舍和怅惘。

朋友相逢诉衷肠,以诗相赠且自慰。

悲欢离合人间事,彼此鼓舞情谊长。

读诗怡情

再见

品读古典诗词

感受诗词魅力

----统编版初中七--九年级教材课 内古诗词40首及课外拓展阅读

【目标导学】

1,诵读积累

2,品悟得法

3,实践促学

4,提升素养

初中语文统编版按主题分类汇总授课及习题训练

----语文课标2022年版初中阶段古诗词曲40篇

设计思路

1,文学常识 2,词义句意

3,诗句鉴赏 4,主旨归纳

5,习题集训 6,课外拓展

主题:友情

1《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》--李白

2《送杜少府之任蜀州》--王勃

3《酬乐天扬州初逢席上见赠》--刘禹锡

4《白雪歌送武判官归京》--岑参

主题:友情

第二集

《酬乐天扬州初逢席上见赠》--刘禹锡

《白雪歌送武判官归京》--岑参

读诗识字(标注为易错字)

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水/凄凉地,二十三年/弃置身。

怀旧空吟/闻笛赋,到乡翻似/烂柯人。

沉舟侧畔/千帆过,病树前头/万木春。

今日听君/歌一曲,暂凭杯酒/长精神。

【 文学常识】

这是古代酬赠诗中的名篇,是七言律诗。作者是刘禹锡,唐代著名文学家。字梦得,永贞年间,参与王叔文革新运动,被贬连州刺史,再贬朗州司马,后受裴度推荐,晚年任太子宾客。故后世称“刘宾客”。刘禹锡诗才卓越,白居易誉其为“诗豪”。内容多反映时事和民生疾苦,诗文继承前人优秀文学遗产,又吸取民间文学精华,形成了自己独特的创作风格。

【题解】

《酬乐天扬州初逢席上见赠》中,“酬”是以诗相答的意思;“乐天”指的是白居易;“扬州”相逢的地点;“见”,有感谢之意;“赠”指白居易在宴席上写的《醉赠刘二十八使君》,其中,“使君”是对州郡长官的尊称。

【写作背景】

刘禹锡参与王叔文集团的政治改革,失败后被贬到外地做官二十多年。此诗作于唐敬宗宝历二年(826年),刘禹锡被罢和州刺史返回洛阳,同时白居易从苏州返洛阳,二人在扬州初逢时,白居易在宴席上作诗赠与刘禹锡,对刘禹锡屡遭贬谪、怀才不遇的命运寄予深切同情。刘禹锡也写诗作答。

【重点词义】

【二十三年】从唐顺宗永贞元年(805年)刘禹锡被贬为连州刺史,至宝历二年(826)冬应召,约22年。因贬地离京遥远,实际上到第二年才能回到京城,所以说23年。

【弃置身】指遭受贬谪的诗人自己。置:放置。弃置:贬

谪(zhé)。

【闻笛赋】指西晋向秀的《思旧赋》。三国曹魏末年,向秀的朋友嵇康 、吕安因不满司马氏篡权而被杀害。后来,向秀经过嵇康、吕安的旧居,听到邻人吹笛,不禁悲从中来,于是作《思旧赋》。 序文中说:自己经过嵇康旧居,因写此赋追念他。刘禹锡借用这个典故怀念已死去的王叔文、柳宗元等人。

【重点词义】

【翻似】倒好像。翻:副词,反而。

【烂柯人】指晋人王质。相传晋人王质上山砍柴,看见两个童子下棋,就停下观看。等棋局终了,手中的斧柄(柯)已经朽烂。回到村里,才知道已过了一百年。同代人都已经亡故。作者以此典故表达自己遭贬23年的感慨。刘禹锡也借这个故事表达世事沧桑,人事全非,暮年返乡恍如隔世的心情。

【沉舟】这是诗人以沉舟、病树自比。

【歌一曲】指白居易的《醉赠刘二十八使君》。

【长精神】振作精神。长:增长,振作。

【品读鉴赏】

首联:巴山楚水/凄凉地,二十三年/弃置身。

译文:我遭受贬谪,在巴山楚水这些凄凉的地方,度过了二十三年沦落的光阴。

内容:概写自己“二十三年”的被贬谪遭遇,表现了无限的辛酸和悲凉。

颔联:怀旧空吟/闻笛赋,到乡翻似/烂柯人。

译文:怀念故友徒然吟诵《思旧赋》,回到京城,人事全非,俨然有隔世之感。

内容:写诗人被贬归来的感触,当年参加政治改革的友人多已离世,自己孤身归来,物是人非,恍若隔世,无限悲痛怅惘之情,油然而生。

写法:这两句运用典故,前一句引用向秀“闻笛赋”的典故,表达了作者对旧友的悼念;后一句引用王质“烂柯人”的典故,抒发了对岁月流逝、人事变迁的感叹。

颈联:沉舟侧畔/千帆过,病树前头/万木春。

译文:沉船旁边正有千帆竞相驶过,枯朽的树木前头也有万千林木欣欣向荣。

赏析:运用比喻的修辞手法,以沉舟、病树自喻,生动地表现了诗人抛开个人悲苦,从沉郁中振作起来的乐观进取、积极向上的人生态度。

哲理:新事物必将取代旧事物,社会在前进,前景无限美好。

尾联:今日听君/歌一曲,暂凭杯酒/长精神。

译文:今天听了你为我吟诵的诗篇,暂且借这一杯美酒来振奋精神吧。

内容:点明酬答之意,回应首联,紧扣诗题,既表达了对友人的感谢之情,也表达了共勉之意。

【主旨概括】

整首诗通过回顾自己的遭遇,既表现了诗人被贬谪、遭弃置的辛酸悲凉,也表现了诗人的乐观进取、积极向上的人生态度。

习题练1. 下列对诗歌理解和分析不正确的一项是( )

A. 这首诗是作者写给白居易的回赠之作,曲折地表达了诗人遭受政敌打击,长期远贬异地的愤慨不平的心情。

B. 一、二句回首往事,抒发感慨并点明酬答题意。同时,从空间和时间的角度,写出诗人贬谪地之偏,贬谪时间之久。

C. 三、四句运用两个典故表达回归之后的感受。“闻笛赋”表达怀念友人之情,“烂柯人”抒发了对岁月流逝、人事变迁的感叹。

D. “长精神”即振作精神,表达了诗人重新投入生活的意愿及坚韧不拔的意志。

2. 对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 从诗的题目看,这首诗是白居易在扬州的酒宴上酬答刘禹锡的作品。

B. 这首诗的首联,叙写作者被贬到荒凉之地二十三年来的人生经历。

C. 这首诗的颔联,运用两个典故分别表达作者对亡友的怀念和回乡后恍如隔世的感慨。

D. 这首诗的颈联,对仗工整,蕴含哲理,成为脍炙人口的千古名句。

3. 请简要赏析“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”两句诗。

运用“闻笛赋”“烂柯人”两个典故:向秀闻笛声思嵇康作《思旧赋》;王质观棋,棋局终了,斧柄朽烂,已过百年。写出了诗人孤身归来,友人多已离世的境况,表达了物是人非、无限悲痛怅惘之情。(意思对即可)

4,这首诗尾联中的“长精神”表现了作者怎样的人生态度?

乐观豁达,进取向上,坚韧不拔(意志坚定)。

读诗识字(标注为易错字)

白雪歌送武判官归京

唐·岑参

北风卷地/白草折,胡天八月/即飞雪。

忽如一夜/春风来,千树万树/梨花开。

散入珠帘/湿罗幕,狐裘不暖/锦衾薄。

将军角弓/不得控,都护铁衣/冷难着。

瀚海阑干/百丈冰,愁云惨淡/万里凝。

中军置酒/饮归客,胡琴琵琶/与羌笛。

纷纷暮雪/下辕门,风掣红旗/冻不翻。

轮台东门/送君去,去时雪满/天山路。

山回路转/不见君,雪上空留/马行处。

【 文学常识】

这是一首七言歌行体诗,属于古体诗。本诗的作者是岑参,唐代诗人,边塞诗的代表人物,与高适并称“高岑”。

创作背景

岑参于唐玄宗天宝十三载(754年)夏秋之交到北庭,唐肃宗至德二载(757年)春夏之交东归,此诗当作于此期。当时西北边疆一带,战事频繁,岑参怀着到塞外建功立业的志向,两度出塞,久佐戎幕,前后在边疆军队中生活了六年,因而对鞍马风尘的征战生活与冰天雪地的塞外风光有长期的观察与体会。天宝十三载这次是岑参第二次出塞,充任安西北庭节度使封常清的判官(节度使的僚属),而武判官即其前任,诗人在轮台送他归京(唐代都城长安)而写下了此诗。

重点词意

⑴武判官:名不详,当是封常清幕府中的判官。判官,官职名。唐代节度使等朝廷派出的持节大使,可委任幕僚协助判处公事,称判官,是节度使、观察使一类的僚属。

⑵白草:西北的一种牧草,晒干后变白。

⑶胡天:指塞北的天空。胡,古代汉民族对北方各民族的通称。

⑷梨花:春天开放,花作白色。这里比喻雪花积在树枝上,像梨花开了一样。

⑸珠帘:用珍珠串成或饰有珍珠的帘子。形容帘子的华美。罗幕:用丝织品做成的帐幕。形容帐幕的华美。这句说雪花飞进珠帘,沾湿罗幕。“珠帘”“罗幕”都属于美化的说法。

⑹狐裘:狐皮袍子。锦衾:锦缎做的被子。锦衾薄:丝绸的被子(因为寒冷)都显得单薄了。形容天气很冷。

⑺角弓:两端用兽角装饰的硬弓,一作“雕弓”。不得控:(天太冷而冻得)拉不开(弓)。控:拉开。

⑻都护:镇守边镇的长官此为泛指,与上文的“将军”是互文。铁衣:铠甲。难着:一作“犹着”。着:亦写作“著”。

⑼瀚海:沙漠。这句说大沙漠里到处都结着很厚的冰。阑干:纵横交错的样子。百丈:一作“百尺”,一作“千尺”。

⑽惨淡:昏暗无光。

⑾中军:称主将或指挥部。古时分兵为中、左、右三军,中军为主帅的营帐。饮归客:宴饮归京的人,指武判官。饮,动词,宴饮。

⑿胡琴琵琶与羌笛:胡琴等都是当时西域地区兄弟民族的乐器。这句说在饮酒时奏起了乐曲。羌笛:羌族的管乐器。

⒀辕门:军营的门。古代军队扎营,用车环围,出入处以两车车辕相向竖立,状如门。这里指帅衙署的外门。

⒁风掣:红旗因雪而冻结,风都吹不动了。一言旗被风往一个方向吹,给人以冻住之感。掣:拉,扯。

⒂满:铺满。形容词活用为动词。

⒃山回路转:山势回环,道路盘旋曲折。

诗句·译文·赏析品读

诗句:北风卷地/白草折,胡天八月/即飞雪

译文:北风席卷大地把白草吹折,塞外天气在八月就纷扬落雪。

炼字:“卷”字写出了北风怒吼奔驰的巨大气势;“折”字写出了北风摧枯拉朽、狂暴肆虐的情态;“即”字惟妙惟肖地写出了诗人见到塞外雪景时的惊异之情。

诗句:忽如一夜/春风来,千树万树/梨花开。

译文:忽然间宛如一夜春风吹来,就像是千树万树梨花盛开。

赏析:运用比喻的修辞手法,以春花喻冬雪,既表现了边塞特有的奇异风光,又写出了诗人的欣喜之情。

诗句:散入珠帘/湿罗幕,狐裘不暖/锦衾薄。

译文:雪花散入了珠帘打湿了罗幕,狐皮大衣已不暖,织锦被也显单薄。

赏析:正面描写天气寒冷,表现了边塞将士的苦寒生活。

诗句:将军角弓/不得控,都护铁衣/冷难着。

译文:将军和都护的手冻得拉不开弓,铁甲冰冷得让人难以穿上。

赏析:侧面描写,通过人物的触觉,表现天气极寒。

内容:前八句写送别之前的雪景。

诗句:瀚海阑干/百丈冰,愁云惨淡/万里凝。

译文:沙漠上纵横交错着大片的冰层,万里长空凝聚着暗淡的阴云。

内容:由写景引出送别。

赏析:以夸张的手法,通过人物的视觉,表现雪中酷寒,烘托了离别之情,引出送别场景。

诗句:中军置酒/饮归客,胡琴琵琶/与羌笛。

译文:主帅帐中摆酒为归客饯行,用胡琴、琵琶和羌笛合奏来助兴。

内容:在主帅帐中设宴送别。用“胡琴”“琵琶”“羌笛”等乐器写出了送别的离愁别绪和热烈的气氛。

诗句:纷纷暮雪/下辕门,风掣红旗/冻不翻。

译文:傍晚时辕门前大雪落个不停,红旗冻僵了,风也无法将其扯动。

内容:这两句写饯别之时的雪景。

赏析:反衬,用冰天雪地,弥望银白,反衬军旗的无比鲜红,表现了边地严寒,体现了送别之情。“风掣红旗冻不翻”的奇丽形象,还体现了戍边战士不畏艰苦、昂扬勇毅的精神风貌。

诗句:轮台东门/送君去,去时雪满/天山路。

译文:轮台东门外欢送你回京去,你离去时大雪盖满了天山的道路。

内容:这两句诗写临别时刻的雪景。轮台东门送别的情景:雪大风狂,归途遥远,诗人的心中既有离别的不舍,又有隐隐的担忧。

诗句:山回路转/不见君,雪上空留/马行处。

译文: 山路迂回曲折已看不见你,雪上只留下一行马蹄的印迹。

内容:最后两句写送别之后的雪景。

赏析:运用留白的手法,委婉含蓄,表达了诗人因友人归京而产生的无限惆怅和依依不舍之情。

主旨概括

诗歌以西北边塞的奇寒雪景为背景,以咏雪为主线,抒发了送别之情,离愁别绪中富有豪迈气概。

习题练

1,说说你对这首诗题目的理解。

这首诗是歌行体,是写雪中送别的。

下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 这首诗从“风”写起,一个“卷”字,一个“折”字,就写出了风之大、风之猛,表现出塞北之风的狂暴肆虐。B. “忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,将梨花比作雪花,设喻新颖,造语奇警,不落窠臼,充满了浪漫的想象,成为千古传诵的名句。C. “山回路转不见君,雪上空留马行处”,写送行者目送行人远去,直到无法望见,却还在凝望留在雪地上的马蹄印迹,言尽而意无穷。D. 这首诗气势宏大,笔力矫健,流畅洒脱,意气飞扬,离愁别绪中富有豪迈气概,是边塞诗中的佳作。

3,诗句“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。”在结构上起什么作用 请结合诗歌内容进行赏析。(3分)

【答案】在结构上起承上启下的作用。第一句描绘了沙漠纵横交错着无边风雪的画面,对上文冰天雪地的奇寒景色作了总结;第二句“愁云惨淡万里凝”写了天空中布满惨淡的阴云,引出诗人为友人长途跋涉而产生的担忧之情,由此自然转入下文的送别。

4、“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”是脍炙人口的名句,请你说说其中的妙处。(4分)

以春景写冬景,运用比喻,联想,既写出诗人欣喜之情,又表现了边塞特有的奇异风光。

4,.这首诗以什么为线索 描绘了哪四幅场景图 (5分)

答:以“雪”为线索;描绘了边塞飞雪图、军营酷寒图、军中饯别图、雪地送别图

5.“山回路转不见君,雪上空留马行处”这句诗表达了诗人怎样的思想感情 (4分)

答:依依惜别和无限惆怅之情。

课外拓展诗词训练

《乐天见示伤微之敦诗,晦叔三君子皆有深分因成是诗以寄》

刘禹锡

吟君叹逝双绝句,使我伤怀奏短歌。

世上空惊故人少,集中惟觉祭文多。

芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。

万古到今同此恨,闻琴泪尽欲如何。

写作背景:

此诗作于唐文宗大和七年(833年),刘禹锡任苏州刺史。元稹卒于大和五年(831年)七月,崔群卒于六年(832年)八月,崔玄亮卒于七年(833年)七月。这三人既是白居易的好友,同时也是刘禹锡的好友。三人相继去世后,白居易写了两首表示哀婉的绝句寄赠给刘禹锡,刘禹锡读后很有同感,便写下此诗作为应答。

词句注释

1.见示:给我看。伤:伤悼。微之:即元稹,卒官武昌军节度使。敦诗:即崔群,官终吏部尚书。晦叔:即崔玄亮,官终虢州刺史。深分:深厚的友谊。

2.双绝句:指白居易的《微之敦诗晦叔相次长逝岿然自伤因成二绝》。其一云:“并失鹓鸾侣,空留麋鹿身。只应嵩洛下,长作独游人。”其二云:“长夜君先去,残年我几何?秋风满衫袖,泉下故人多。”

3.集:文集。祭文:祭奠死者的文章。刘禹锡祭奠三人的文章已不存。

4.芳林:春暖花开时的树林。

5.此恨:指友人相继去世的遗恨。

6.闻琴:比喻知音。 [4]

整体感知:

此诗首联交代了写诗的原因;颔联直抒对故人长逝的沉痛;颈联诗人对生与死作了冷静的分析,得出了正确的认识;尾联是对白居易的劝慰。全诗沉着稳练,风调自然,格律精切。

1,这首诗表达了作者怎样的思想感情?

答:刘禹锡的诗叙述自己收到白居易寄来的两首绝句后,感慨朋友离世零落无多,集子里祭文最多,哀伤无奈和孤独寂寞之中又隐隐流露出正确看待死亡的宽慰之情。

2,“芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。”,从此句你能悟出怎样的哲理?

答:①新陈代谢、除旧布新是客观规律,老一辈必然要让位给后继者。

②生老病死是自然规律,尊重逝者,善待生者,珍惜生命好好活着。

③没有陈叶就不会有新叶,没有前波亦不会有后波,新旧事物不是绝然对立的,新旧之间相互包容,彼此渗透,辨证统一。

归纳:

自古友情伤离别,同情关切与牵挂。

天下宴席终有散,万分不舍和怅惘。

朋友相逢诉衷肠,以诗相赠且自慰。

悲欢离合人间事,彼此鼓舞情谊长。

读诗怡情

再见