自然田园篇《观沧海》《望岳》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 自然田园篇《观沧海》《望岳》课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-15 15:20:53 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

品读古典诗词

感受诗词魅力

----统编版初中七--九年级教材课 内古诗词40首及课外拓展阅读

【目标导学】

1,诵读积累

2,品悟得法

3,实践促学

4,提升素养

初中语文统编版按主题分类汇总授课及习题训练

----语文课标2022年版初中阶段古诗词曲40篇

设计思路

1,文学常识 2,词义句意

3,诗句鉴赏 4,主旨归纳

5,习题集训 6,课外拓展

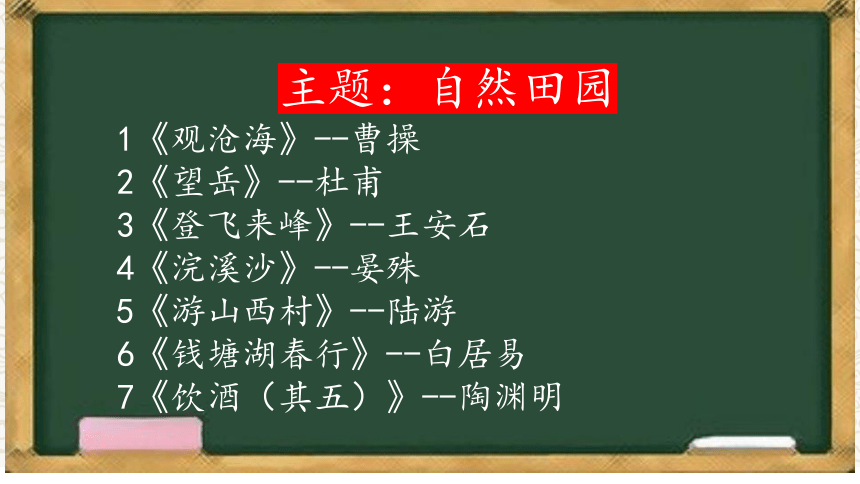

主题:自然田园

1《观沧海》--曹操

2《望岳》--杜甫

3《登飞来峰》--王安石

4《浣溪沙》--晏殊

5《游山西村》--陆游

6《钱塘湖春行》--白居易

7《饮酒(其五)》--陶渊明

主题:自然田园

第一辑

《观沧海》--曹操

《望岳》--杜甫

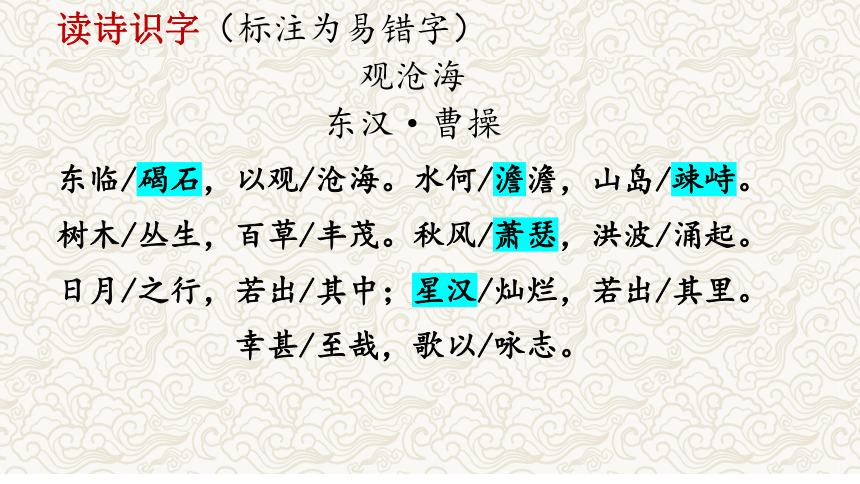

读诗识字(标注为易错字)

观沧海

东汉·曹操

东临/碣石,以观/沧海。水何/澹澹,山岛/竦峙。

树木/丛生,百草/丰茂。秋风/萧瑟,洪波/涌起。

日月/之行,若出/其中;星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

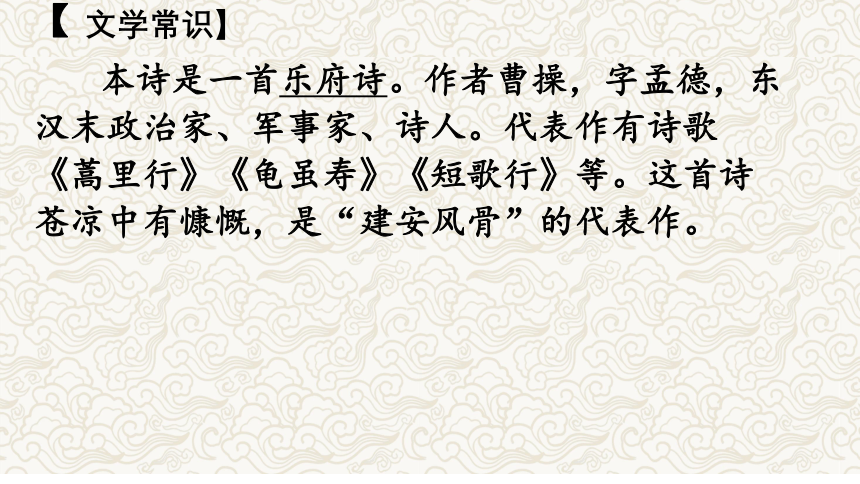

【 文学常识】

本诗是一首乐府诗。作者曹操,字孟德,东汉末政治家、军事家、诗人。代表作有诗歌《蒿里行》《龟虽寿》《短歌行》等。这首诗苍凉中有慷慨,是“建安风骨”的代表作。

【写作背景】

《观沧海》是后人加的,原文是《步出夏门行》中的第一章。建安十二年(公元207年)曹操北征乌桓得胜回师途中,行军到海边,途经碣石山,登山观海,一时兴起所作。

重点词意

(1)临:登上,有游览的意思。

(2)何:多么。

(3)澹澹(dàn dàn):水波摇动的样子。

(4)竦峙(sǒng zhì):耸立。竦 ,通耸,高。

(5)丛生:指草木聚集在一处生长。丰茂:指茂盛,茂密。

(6)萧瑟:树木被秋风吹的声音。

(7)洪波:汹涌澎湃的波浪。

(8)若:如同.好像是。

(9)星汉:银河,天河。

(10)幸:庆幸。(11)甚:极点。

(12)至:非常。(13)咏志:即表达心志。

(14)幸甚至哉:真是庆幸。

(15)咏:歌吟。(16)志:理想。

(17)歌以咏志:以歌表达心志或理想。

诗句·译文·赏析品读

自然田园类诗词阅读基本思维:

(1)诗人描写了哪些景物?景物特征?怎样绘景?(如修辞、动静结合、正侧结合、多感官写景等。)

(2)抒发怎样的情感?

注:一般诗词不单单表达对所写之景的喜爱赞美,抒发喜悦之情,许多有更深思想情感的表达,需要借助写作背景、人物生平,诗句本身等用心品悟。

【品读鉴赏】

原句:东临/碣石,以观/沧海。

译文:策马东来,登上碣石。我要饱览这大海的壮观。内容:开篇点题,交代了观察的方位、地点以及观察的

对象。

炼字:“观”字统领全篇,是全诗的线索。“临”字,写出诗人登山望海的勃勃英姿。

原句:水何/澹澹,山岛/竦峙。

译文:海面浩渺,水波澹澹。突兀耸立的山岛,最先跃入眼帘。

内容:描写海水和山岛。

赏析:海水荡漾,是动态;山岛耸立,是静态,相互映衬,显示了大海的辽阔和威严。【动静结合】

原句:树木/丛生,百草/丰茂。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

译文:岛上的树木,一丛丛生长着,百草丰茂繁密。大海在萧瑟秋风中,汹涌起伏着不尽的波澜。

内容:再写草木,充满了一片欣欣向荣的景象;次及“洪波”,相互映衬,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。

原句:日月/之行,若出/其中;

星汉/灿烂,若出/其里。

译文:太阳和月亮昼夜不停运转,都是大海吐纳的;天上的银河,星光璀璨,它们也都出生于大海广阔的胸间。

写法:借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概。两个“若”字,虚中有实,实中有虚。这四句表现了诗人博大的胸襟和渴望一统天下、建功立业的雄心壮志。【虚实结合】

原句:幸甚/至哉,歌以/咏志。

译文:啊!今日我观赏大海,真是幸运到了极点,且让我引吭高歌,倾吐宏伟的心愿。

注:最后两句,是为了诗歌合乐而加,与诗的思想内容没有直接联系。

【主旨概括】

整首诗借景抒情,诗人通过对波涛汹涌、吞吐日月的大海的生动描绘,展现了他博大的胸怀和一统天下、建功立业的伟大抱负。

习题练:

1,下列对这首诗的理解不恰当的一项是( )

A. 开篇点题,交代了观察的方位、地点及观察的对象,“观”字统领全篇。

B. “水何澹澹”描写了大海的近景,使人感到海边景色的壮丽多姿。

C. “洪波涌起”中的“涌”字,让我们不仅看到了大海波涌连天的形态,而且仿佛听到了惊涛拍岸的声音。

D. 诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有直接关系。

【解析】 “水何澹澹”形容大海波澜壮阔,是诗人刚刚登上山顶的第一印象。曹操此时站在山顶,看到的是大海的全景、远景。

2 下列分析正确的一项是( )

A. “东临碣石,以观沧海”两句,交代了观海的地点,起得平稳而质朴。“临”字统领全篇,以下几句皆由此展开,具体写登山之所见所思。

B. “水何澹澹,山岛竦峙”两句,从俯视的角度总写看到的景象,接下来四句则由远及近,动静结合地描绘了山岛的蓬勃生机和大海的苍茫辽阔。

C. 诗中的两个“若”字,虚中有实,实中有虚,以奇特的想象,表现了大海吞吐日月星辰的气概,表达了诗人阔大的胸怀。

D. 全诗借景抒情,情景交融。登临碣石山,诗人心潮澎湃,把眼前的景色、自己的想象同历史兴衰之感、忧国忧民之情巧妙地融会在一起。

3. 请用自己的话描述“水何澹澹,山岛竦峙”的画面。

在这水波荡漾的海上,最先映入眼帘的是那突兀耸立的山岛,它们点缀在广阔的海面上,使大海显得神奇壮观。

【解析】 本题考查对诗歌画面的描述。这两句描写的对象是海水和山岛,这两种景物的特点是“澹澹”和“竦峙”,抓住这两个关键点,再适当加以想象,用生动的语言描绘出来即可。

4. “日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”描绘了怎样的景象?请简要分析。

大海吞吐日月星辰,景象壮丽。

5“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”表达了诗人怎样的思想感情?

答:表达了诗人博大的胸襟和统一天下、建功立业的雄心壮志。

【解析】“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”运用作者的想象,写出了作者曹操的壮志情怀。前面的描写,将大海的气势和威力凸显在读者面前;在丰富的联想中表现出作者博大的胸怀、开阔的胸襟、宏大的抱负。暗含一种要像大海容纳万物一样把天下纳入自己掌中的胸襟。

注:以景托志

读诗识字(标注为易错字)

望岳

唐·杜甫

岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

【 文学常识】

这是一首古体诗。作者杜甫,字子美,自称少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”,又因有别于杜牧,亦称“老杜”。杜甫被后人称为“诗圣”,其诗反映社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”。

创作背景

唐玄宗开元二十三年(735),诗人到洛阳应进士,结果落第而归,开元二十四年(736),二十四岁的诗人开始过一种不羁的漫游生活。作者北游齐、赵(今河南、河北、山东等地),这首诗就是在漫游途中所作。

重点词意

⑴岱宗:泰山亦名岱山或岱岳,五岳之首,在今山东省泰安市城北。古代以泰山为五岳之首,诸山所宗,故又称“岱宗”。历代帝王凡举行封禅大典,皆在此山,这里指对泰山的尊称。夫:读“fú”。句首发语词,无实在意义,语气词,强调疑问语气。如何:怎么样。

⑵齐、鲁:古代齐鲁两国以泰山为界,齐国在泰山北,鲁国在泰山南。原是春秋战国时代的两个国名,在今山东境内,后用齐鲁代指山东地区。青未了:指郁郁苍苍的山色无边无际,浩茫浑涵,难以尽言。青:指苍翠、翠绿的美好山色。未了:不尽,不断。

⑶造化:大自然。钟:聚集。神秀:天地之灵气,神奇秀美。

⑷阴阳:阴指山的北面,阳指山的南面。这里指泰山的南北。割:分。夸张的说法。此句是说泰山很高,在同一时间,山南山北判若早晨和晚上。昏晓:黄昏和早晨。极言泰山之高,山南山北因之判若清晓与黄昏,明暗迥然不同。

⑸荡胸:心胸摇荡。曾:同“层”,重叠。

⑹决眦(zì):眦:眼角。眼角(几乎)要裂开。这是由于极力张大眼睛远望归鸟入山所致。决:裂开。入:收入眼底,即看到。

⑺会当:终当,定要。凌:登上。凌绝顶,即登上最高峰。

⑻小:形容词的意动用法,意思为“以······为小,认为······小”。

诗句·译文·赏析品读

诗句:岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

译文:泰山到底怎么样?它横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

内容:这两句写远望泰山。

赏析:运用设问,从远望的角度写泰山的高大和历史悠久。表达了诗人对泰山的赞美之情。

诗句:造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

译文:大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

内容:中间四句写仰望泰山所见。

赏析:运用拟人的修辞手法,生动地写出了泰山的神奇秀丽和巍峨高大,体现出诗人的赞美之意。

炼字:“钟”字运用拟人的修辞手法,将大自然写得有情,写出了泰山的神奇秀丽;“割”字形象地写出了泰山参天矗立的雄姿,阳光就像被一把硕大无朋的刀切断了一样,突出泰山之高峻奇险,使静止的山峰充满了活力。这两个字鲜明地体现了诗人对泰山的赞美之情。

诗句:荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

译文:层云生起,使心胸震荡。张大眼睛,远望飞鸟归林。

内容:这两句由静景转为动景,写诗人极目仰望。“决眦”写出诗人仰望时的全神贯注,浮想联翩,更衬托出泰山的雄伟壮丽及其令人震撼的力量。

诗句:会当/凌绝顶,一览/众山小。

译文:我终要登上泰山的顶峰,俯瞰那众山,而众山在我眼中是多么渺小。

内容:这两句写由望岳而产生的登岳的愿望。表现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的豪情壮志。

炼字:“会当”“凌”,表现出诗人登临的决心和豪迈的气概,表现了诗人乐观自信、积极向上的精神。

哲理:只有不怕困难,敢于攀登绝顶,才能俯视一切,傲视群雄。

主旨概括

这首诗通过描绘泰山雄伟磅礴的景象,热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。

【再巩固:如何把握古诗词主旨】

无论是鉴赏诗歌的形象、语言、表达技巧,还是评价古代诗歌中的思想内容和作者的观点态度,都必须以准确把握诗歌主旨为前提。那么如何准确把握诗歌主旨呢 以下几种方法,可供大家参考。

一、知人论世,关注背景

诗人表现的思想情感往往离不开他所生活的时代和社会背景,离不开他的生活经历,所以分析诗人情感要注意知人论世,关注背景。如《观沧海》

【再巩固:如何把握古诗词主旨】

二、抓住人物的语言神态、动作心理

人物的思想情感总会通过自己的语言、神态、动作自觉不自觉地流露出来,我们分析人物情感时,应紧紧抓住诗中人物的语言、神态、动作。

如赵师秀的《约客》中“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。”中“敲”这一动作,就把诗人的失落感表现了出来。

【再巩固:如何把握古诗词主旨】

三、注意特殊意象、历史典故

古人常常借助某些特殊意象、历史典故来抒发复杂深厚的感情或影射某种现象。所以,我们阅读诗歌时要特别关注诗中的意象和典故。

如《江城子·密州出猎》中”持节云中,何日遣冯唐?”,借助典故,表达自己也希望得到朝廷重用的愿望。

【再巩固:如何把握古诗词主旨】

四、抓住关键词和关键句

如果我们对于诗歌中用形象的语言表达的情感难以把握,那么有没有其他办法呢 有。方法就是抓住诗中直接表现诗人心理、情感的关键词和表达情感态度的关键句,尤其结尾句。

如《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中”我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”中“愁心”一词,对友人的关切就直接体现。

【再巩固:如何把握古诗词主旨】

五、从景与情、物与志的关系入手

借景抒情、融情于景、以景衬情、移情于景、托物言志都是古代诗歌中常见的表现手法。诗歌中的景与物都是浸透着作者思想情感的意象。读诗时,要紧扣意象特点揣摩、把握诗歌主旨。

如《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。古道西风瘦马。”无不流露出羁旅之苦。

习题练

1,下列对这首诗的内容理解正确的一项是( )

A. 本诗中无“望”,却句句向岳而望,自近而远,由朝至暮,从泰山整体到泰山周围。(远望、近望、细望、愿望)

B. 开篇一问一答,写泰山横跨齐鲁,郁郁葱葱,表现出泰山雄伟阔大的气势。

C. 诗中三、四句写大自然把种种神奇秀丽的景致都集聚于泰山,泰山的白天晚上明暗不同。

D. 诗中五、六句由动景到静景,写诗人仰见层云涌动、飞鸟还林,内心激荡不已。

2.“岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓”是如何写出泰山高大雄伟、神奇秀丽的?

一二句远望,用问答的形式,以“青未了”写泰山占地广、草木茂盛,体现了泰山的雄伟阔大;三四句近望,运用拟人的手法,“钟”字写出泰山的神奇秀丽,“割”字写出泰山的高大雄伟。

3.《望岳》中“割”字充分显示出杜甫炼字的“语不惊人死不休”,请你分析“割”字的表达效果。

一个“割”字表现泰山像一把硕大无比的刀切断了阳光,使泰山明暗对比强烈,突出了泰山遮天蔽日的形象,体现了诗人对泰山的赞美之情。

【解析】 本题考查品析诗歌关键字词的能力。首先分析“阴阳割昏晓”的意思:在同一时间,山南山北明暗不同,一面明亮,一面昏暗。再分析“割”字的表达效果:形象地写出了泰山参天矗立的雄姿,鲜明地体现了诗人对泰山的赞美之情。

4.《望岳》中全诗没有一个“望”字,却处处写望,试做分析。

答: 全诗句句写向岳而望,距离是自远而近,时间是从朝至暮,并由望岳思想将来的登岳。首联写乍一望见泰山时,高兴得不知怎样形容才好的那种惊叹仰慕之情,非常传神。接着自我作答。颔联两句写近望所见泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象,是上句“青未了”的注脚。颈联两句是写细望,细望中蕴含着诗人对祖国河山的热爱。尾联两句写望岳而产生的登岳的意愿。

课外拓展诗词训练

绝句(其二)

杜甫

迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何日是归年。

[译文]

江山沐浴着春光,多么秀丽,春风送来花草的芳香。迟日江山丽,春风花草香。

燕子衔着湿泥忙筑巢,暖和的沙子上睡着成双成对的鸳鸯。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

江水碧波浩荡,衬托水鸟雪白羽毛,山峦郁郁苍苍,红花相映,便要燃烧。江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今年春天眼看就要过去,何年何月才是我归乡的日期 今春看又过,何日是归年。

1这首诗是诗人入蜀后所作,抒发了羁旅异乡的感慨。简析这首诗运用了什么艺术手法,表达了怎样的思想感情?

. 答: 这首诗运用了乐景写哀的手法,作者面对如画的之景,勾起了漂泊伤感,最后一句流露出归心殷切的思乡之情。

2,“山青花欲燃”这句诗中,燃字有何妙处?试结合本句诗作出分析。

答:“燃”形容花儿火红,似火样要燃烧起来的样子。

花欲燃,虽然没有正面写花的颜色,却让人联想到火红的山花遍地盛开,姹紫嫣红,极为惹眼。燃字为点睛之笔。

人自多情:触景生情、物我相融

品读古典诗词

感受诗词魅力

----统编版初中七--九年级教材课 内古诗词40首及课外拓展阅读

【目标导学】

1,诵读积累

2,品悟得法

3,实践促学

4,提升素养

初中语文统编版按主题分类汇总授课及习题训练

----语文课标2022年版初中阶段古诗词曲40篇

设计思路

1,文学常识 2,词义句意

3,诗句鉴赏 4,主旨归纳

5,习题集训 6,课外拓展

主题:自然田园

1《观沧海》--曹操

2《望岳》--杜甫

3《登飞来峰》--王安石

4《浣溪沙》--晏殊

5《游山西村》--陆游

6《钱塘湖春行》--白居易

7《饮酒(其五)》--陶渊明

主题:自然田园

第一辑

《观沧海》--曹操

《望岳》--杜甫

读诗识字(标注为易错字)

观沧海

东汉·曹操

东临/碣石,以观/沧海。水何/澹澹,山岛/竦峙。

树木/丛生,百草/丰茂。秋风/萧瑟,洪波/涌起。

日月/之行,若出/其中;星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

【 文学常识】

本诗是一首乐府诗。作者曹操,字孟德,东汉末政治家、军事家、诗人。代表作有诗歌《蒿里行》《龟虽寿》《短歌行》等。这首诗苍凉中有慷慨,是“建安风骨”的代表作。

【写作背景】

《观沧海》是后人加的,原文是《步出夏门行》中的第一章。建安十二年(公元207年)曹操北征乌桓得胜回师途中,行军到海边,途经碣石山,登山观海,一时兴起所作。

重点词意

(1)临:登上,有游览的意思。

(2)何:多么。

(3)澹澹(dàn dàn):水波摇动的样子。

(4)竦峙(sǒng zhì):耸立。竦 ,通耸,高。

(5)丛生:指草木聚集在一处生长。丰茂:指茂盛,茂密。

(6)萧瑟:树木被秋风吹的声音。

(7)洪波:汹涌澎湃的波浪。

(8)若:如同.好像是。

(9)星汉:银河,天河。

(10)幸:庆幸。(11)甚:极点。

(12)至:非常。(13)咏志:即表达心志。

(14)幸甚至哉:真是庆幸。

(15)咏:歌吟。(16)志:理想。

(17)歌以咏志:以歌表达心志或理想。

诗句·译文·赏析品读

自然田园类诗词阅读基本思维:

(1)诗人描写了哪些景物?景物特征?怎样绘景?(如修辞、动静结合、正侧结合、多感官写景等。)

(2)抒发怎样的情感?

注:一般诗词不单单表达对所写之景的喜爱赞美,抒发喜悦之情,许多有更深思想情感的表达,需要借助写作背景、人物生平,诗句本身等用心品悟。

【品读鉴赏】

原句:东临/碣石,以观/沧海。

译文:策马东来,登上碣石。我要饱览这大海的壮观。内容:开篇点题,交代了观察的方位、地点以及观察的

对象。

炼字:“观”字统领全篇,是全诗的线索。“临”字,写出诗人登山望海的勃勃英姿。

原句:水何/澹澹,山岛/竦峙。

译文:海面浩渺,水波澹澹。突兀耸立的山岛,最先跃入眼帘。

内容:描写海水和山岛。

赏析:海水荡漾,是动态;山岛耸立,是静态,相互映衬,显示了大海的辽阔和威严。【动静结合】

原句:树木/丛生,百草/丰茂。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

译文:岛上的树木,一丛丛生长着,百草丰茂繁密。大海在萧瑟秋风中,汹涌起伏着不尽的波澜。

内容:再写草木,充满了一片欣欣向荣的景象;次及“洪波”,相互映衬,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。

原句:日月/之行,若出/其中;

星汉/灿烂,若出/其里。

译文:太阳和月亮昼夜不停运转,都是大海吐纳的;天上的银河,星光璀璨,它们也都出生于大海广阔的胸间。

写法:借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概。两个“若”字,虚中有实,实中有虚。这四句表现了诗人博大的胸襟和渴望一统天下、建功立业的雄心壮志。【虚实结合】

原句:幸甚/至哉,歌以/咏志。

译文:啊!今日我观赏大海,真是幸运到了极点,且让我引吭高歌,倾吐宏伟的心愿。

注:最后两句,是为了诗歌合乐而加,与诗的思想内容没有直接联系。

【主旨概括】

整首诗借景抒情,诗人通过对波涛汹涌、吞吐日月的大海的生动描绘,展现了他博大的胸怀和一统天下、建功立业的伟大抱负。

习题练:

1,下列对这首诗的理解不恰当的一项是( )

A. 开篇点题,交代了观察的方位、地点及观察的对象,“观”字统领全篇。

B. “水何澹澹”描写了大海的近景,使人感到海边景色的壮丽多姿。

C. “洪波涌起”中的“涌”字,让我们不仅看到了大海波涌连天的形态,而且仿佛听到了惊涛拍岸的声音。

D. 诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有直接关系。

【解析】 “水何澹澹”形容大海波澜壮阔,是诗人刚刚登上山顶的第一印象。曹操此时站在山顶,看到的是大海的全景、远景。

2 下列分析正确的一项是( )

A. “东临碣石,以观沧海”两句,交代了观海的地点,起得平稳而质朴。“临”字统领全篇,以下几句皆由此展开,具体写登山之所见所思。

B. “水何澹澹,山岛竦峙”两句,从俯视的角度总写看到的景象,接下来四句则由远及近,动静结合地描绘了山岛的蓬勃生机和大海的苍茫辽阔。

C. 诗中的两个“若”字,虚中有实,实中有虚,以奇特的想象,表现了大海吞吐日月星辰的气概,表达了诗人阔大的胸怀。

D. 全诗借景抒情,情景交融。登临碣石山,诗人心潮澎湃,把眼前的景色、自己的想象同历史兴衰之感、忧国忧民之情巧妙地融会在一起。

3. 请用自己的话描述“水何澹澹,山岛竦峙”的画面。

在这水波荡漾的海上,最先映入眼帘的是那突兀耸立的山岛,它们点缀在广阔的海面上,使大海显得神奇壮观。

【解析】 本题考查对诗歌画面的描述。这两句描写的对象是海水和山岛,这两种景物的特点是“澹澹”和“竦峙”,抓住这两个关键点,再适当加以想象,用生动的语言描绘出来即可。

4. “日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”描绘了怎样的景象?请简要分析。

大海吞吐日月星辰,景象壮丽。

5“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”表达了诗人怎样的思想感情?

答:表达了诗人博大的胸襟和统一天下、建功立业的雄心壮志。

【解析】“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”运用作者的想象,写出了作者曹操的壮志情怀。前面的描写,将大海的气势和威力凸显在读者面前;在丰富的联想中表现出作者博大的胸怀、开阔的胸襟、宏大的抱负。暗含一种要像大海容纳万物一样把天下纳入自己掌中的胸襟。

注:以景托志

读诗识字(标注为易错字)

望岳

唐·杜甫

岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

【 文学常识】

这是一首古体诗。作者杜甫,字子美,自称少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”,又因有别于杜牧,亦称“老杜”。杜甫被后人称为“诗圣”,其诗反映社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”。

创作背景

唐玄宗开元二十三年(735),诗人到洛阳应进士,结果落第而归,开元二十四年(736),二十四岁的诗人开始过一种不羁的漫游生活。作者北游齐、赵(今河南、河北、山东等地),这首诗就是在漫游途中所作。

重点词意

⑴岱宗:泰山亦名岱山或岱岳,五岳之首,在今山东省泰安市城北。古代以泰山为五岳之首,诸山所宗,故又称“岱宗”。历代帝王凡举行封禅大典,皆在此山,这里指对泰山的尊称。夫:读“fú”。句首发语词,无实在意义,语气词,强调疑问语气。如何:怎么样。

⑵齐、鲁:古代齐鲁两国以泰山为界,齐国在泰山北,鲁国在泰山南。原是春秋战国时代的两个国名,在今山东境内,后用齐鲁代指山东地区。青未了:指郁郁苍苍的山色无边无际,浩茫浑涵,难以尽言。青:指苍翠、翠绿的美好山色。未了:不尽,不断。

⑶造化:大自然。钟:聚集。神秀:天地之灵气,神奇秀美。

⑷阴阳:阴指山的北面,阳指山的南面。这里指泰山的南北。割:分。夸张的说法。此句是说泰山很高,在同一时间,山南山北判若早晨和晚上。昏晓:黄昏和早晨。极言泰山之高,山南山北因之判若清晓与黄昏,明暗迥然不同。

⑸荡胸:心胸摇荡。曾:同“层”,重叠。

⑹决眦(zì):眦:眼角。眼角(几乎)要裂开。这是由于极力张大眼睛远望归鸟入山所致。决:裂开。入:收入眼底,即看到。

⑺会当:终当,定要。凌:登上。凌绝顶,即登上最高峰。

⑻小:形容词的意动用法,意思为“以······为小,认为······小”。

诗句·译文·赏析品读

诗句:岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

译文:泰山到底怎么样?它横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

内容:这两句写远望泰山。

赏析:运用设问,从远望的角度写泰山的高大和历史悠久。表达了诗人对泰山的赞美之情。

诗句:造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

译文:大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

内容:中间四句写仰望泰山所见。

赏析:运用拟人的修辞手法,生动地写出了泰山的神奇秀丽和巍峨高大,体现出诗人的赞美之意。

炼字:“钟”字运用拟人的修辞手法,将大自然写得有情,写出了泰山的神奇秀丽;“割”字形象地写出了泰山参天矗立的雄姿,阳光就像被一把硕大无朋的刀切断了一样,突出泰山之高峻奇险,使静止的山峰充满了活力。这两个字鲜明地体现了诗人对泰山的赞美之情。

诗句:荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

译文:层云生起,使心胸震荡。张大眼睛,远望飞鸟归林。

内容:这两句由静景转为动景,写诗人极目仰望。“决眦”写出诗人仰望时的全神贯注,浮想联翩,更衬托出泰山的雄伟壮丽及其令人震撼的力量。

诗句:会当/凌绝顶,一览/众山小。

译文:我终要登上泰山的顶峰,俯瞰那众山,而众山在我眼中是多么渺小。

内容:这两句写由望岳而产生的登岳的愿望。表现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的豪情壮志。

炼字:“会当”“凌”,表现出诗人登临的决心和豪迈的气概,表现了诗人乐观自信、积极向上的精神。

哲理:只有不怕困难,敢于攀登绝顶,才能俯视一切,傲视群雄。

主旨概括

这首诗通过描绘泰山雄伟磅礴的景象,热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。

【再巩固:如何把握古诗词主旨】

无论是鉴赏诗歌的形象、语言、表达技巧,还是评价古代诗歌中的思想内容和作者的观点态度,都必须以准确把握诗歌主旨为前提。那么如何准确把握诗歌主旨呢 以下几种方法,可供大家参考。

一、知人论世,关注背景

诗人表现的思想情感往往离不开他所生活的时代和社会背景,离不开他的生活经历,所以分析诗人情感要注意知人论世,关注背景。如《观沧海》

【再巩固:如何把握古诗词主旨】

二、抓住人物的语言神态、动作心理

人物的思想情感总会通过自己的语言、神态、动作自觉不自觉地流露出来,我们分析人物情感时,应紧紧抓住诗中人物的语言、神态、动作。

如赵师秀的《约客》中“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。”中“敲”这一动作,就把诗人的失落感表现了出来。

【再巩固:如何把握古诗词主旨】

三、注意特殊意象、历史典故

古人常常借助某些特殊意象、历史典故来抒发复杂深厚的感情或影射某种现象。所以,我们阅读诗歌时要特别关注诗中的意象和典故。

如《江城子·密州出猎》中”持节云中,何日遣冯唐?”,借助典故,表达自己也希望得到朝廷重用的愿望。

【再巩固:如何把握古诗词主旨】

四、抓住关键词和关键句

如果我们对于诗歌中用形象的语言表达的情感难以把握,那么有没有其他办法呢 有。方法就是抓住诗中直接表现诗人心理、情感的关键词和表达情感态度的关键句,尤其结尾句。

如《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中”我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”中“愁心”一词,对友人的关切就直接体现。

【再巩固:如何把握古诗词主旨】

五、从景与情、物与志的关系入手

借景抒情、融情于景、以景衬情、移情于景、托物言志都是古代诗歌中常见的表现手法。诗歌中的景与物都是浸透着作者思想情感的意象。读诗时,要紧扣意象特点揣摩、把握诗歌主旨。

如《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。古道西风瘦马。”无不流露出羁旅之苦。

习题练

1,下列对这首诗的内容理解正确的一项是( )

A. 本诗中无“望”,却句句向岳而望,自近而远,由朝至暮,从泰山整体到泰山周围。(远望、近望、细望、愿望)

B. 开篇一问一答,写泰山横跨齐鲁,郁郁葱葱,表现出泰山雄伟阔大的气势。

C. 诗中三、四句写大自然把种种神奇秀丽的景致都集聚于泰山,泰山的白天晚上明暗不同。

D. 诗中五、六句由动景到静景,写诗人仰见层云涌动、飞鸟还林,内心激荡不已。

2.“岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓”是如何写出泰山高大雄伟、神奇秀丽的?

一二句远望,用问答的形式,以“青未了”写泰山占地广、草木茂盛,体现了泰山的雄伟阔大;三四句近望,运用拟人的手法,“钟”字写出泰山的神奇秀丽,“割”字写出泰山的高大雄伟。

3.《望岳》中“割”字充分显示出杜甫炼字的“语不惊人死不休”,请你分析“割”字的表达效果。

一个“割”字表现泰山像一把硕大无比的刀切断了阳光,使泰山明暗对比强烈,突出了泰山遮天蔽日的形象,体现了诗人对泰山的赞美之情。

【解析】 本题考查品析诗歌关键字词的能力。首先分析“阴阳割昏晓”的意思:在同一时间,山南山北明暗不同,一面明亮,一面昏暗。再分析“割”字的表达效果:形象地写出了泰山参天矗立的雄姿,鲜明地体现了诗人对泰山的赞美之情。

4.《望岳》中全诗没有一个“望”字,却处处写望,试做分析。

答: 全诗句句写向岳而望,距离是自远而近,时间是从朝至暮,并由望岳思想将来的登岳。首联写乍一望见泰山时,高兴得不知怎样形容才好的那种惊叹仰慕之情,非常传神。接着自我作答。颔联两句写近望所见泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象,是上句“青未了”的注脚。颈联两句是写细望,细望中蕴含着诗人对祖国河山的热爱。尾联两句写望岳而产生的登岳的意愿。

课外拓展诗词训练

绝句(其二)

杜甫

迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何日是归年。

[译文]

江山沐浴着春光,多么秀丽,春风送来花草的芳香。迟日江山丽,春风花草香。

燕子衔着湿泥忙筑巢,暖和的沙子上睡着成双成对的鸳鸯。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

江水碧波浩荡,衬托水鸟雪白羽毛,山峦郁郁苍苍,红花相映,便要燃烧。江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今年春天眼看就要过去,何年何月才是我归乡的日期 今春看又过,何日是归年。

1这首诗是诗人入蜀后所作,抒发了羁旅异乡的感慨。简析这首诗运用了什么艺术手法,表达了怎样的思想感情?

. 答: 这首诗运用了乐景写哀的手法,作者面对如画的之景,勾起了漂泊伤感,最后一句流露出归心殷切的思乡之情。

2,“山青花欲燃”这句诗中,燃字有何妙处?试结合本句诗作出分析。

答:“燃”形容花儿火红,似火样要燃烧起来的样子。

花欲燃,虽然没有正面写花的颜色,却让人联想到火红的山花遍地盛开,姹紫嫣红,极为惹眼。燃字为点睛之笔。

人自多情:触景生情、物我相融