二年级数学下册课件 除法的初步认识(青岛版)

文档属性

| 名称 | 二年级数学下册课件 除法的初步认识(青岛版) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2009-06-16 15:09:00 | ||

图片预览

文档简介

2010高考地理一轮复习

中国地理

1.我国的疆域和行政区划。

2.我国人口的增长、分布和人口政策。

3.我国地形地势的主要特征及主要山脉和地形区。

4.我国气候的主要特征及其影响因素。

5.外流区、内流区、主要河流及其水文特征,以及黄河治理和长江开发。

6.我国的自然资源概况、矿产资源、能源、土地资源、水资源的分布、开发利用与保护。

7.我国农业分布概况及因地制宜发展农业的必要性。

8.我国工业的地理分布特点及高新技术产业在经济发展中的作用。

9.我国交通运输网络的地区分布。

10.北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区地理单元的划分依据和界线,四大地理单元的位置、范围、区域主要特征、区域间差异及其影响因素,区域自然地理环境对生产、生活的影响。

11.北京、香港、澳门、台湾、新疆、珠江三角洲、海南岛、黄土高原、长江沿江地带、环渤海地区等不同尺度区域的位置、范围、区域自然特征,区位发展条件(优势与不足)与措施,区域经济发展特点,区域间的联系与差异,区域内的主要自然灾害,环境问题及综合治理措施。

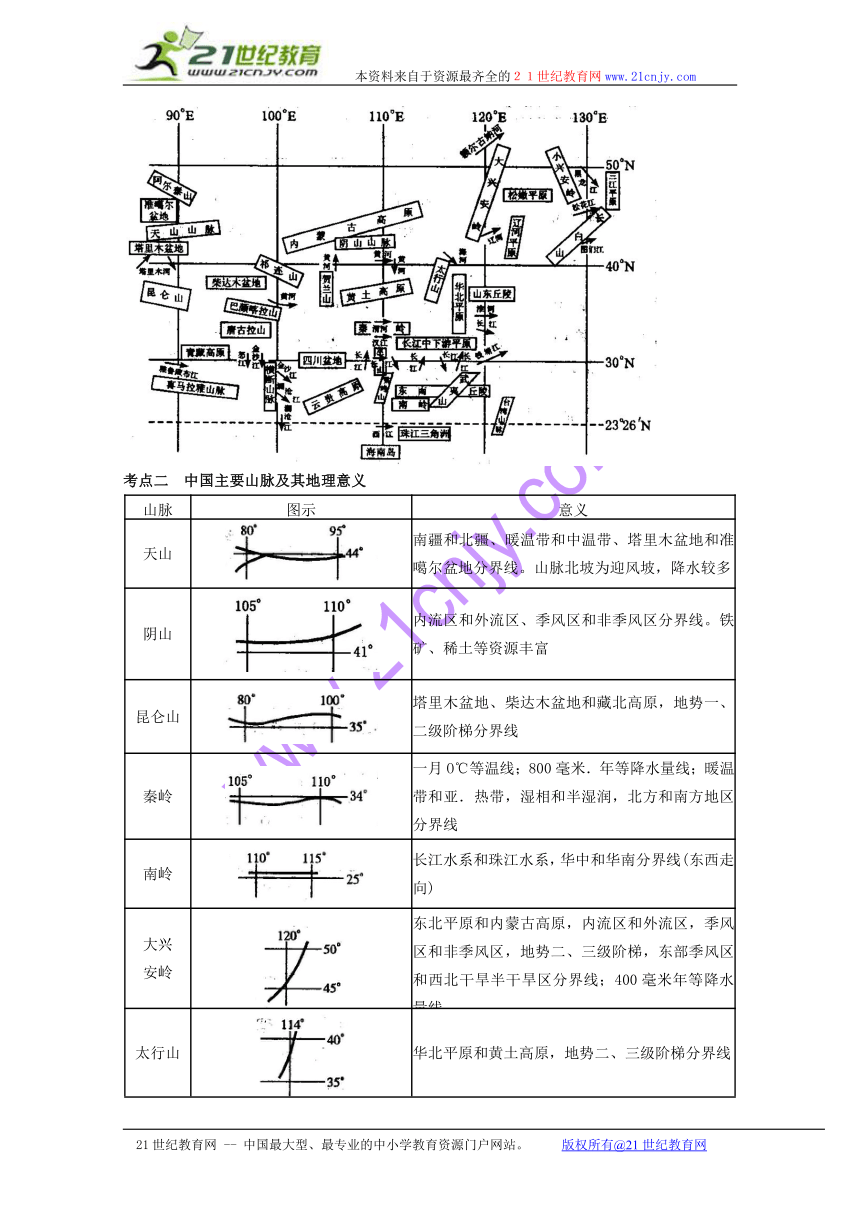

考点一 中国地理经纬定位要览

考点二 中国主要山脉及其地理意义

山脉

图示

意义

天山

南疆和北疆、暖温带和中温带、塔里木盆地和准噶尔盆地分界线。山脉北坡为迎风坡,降水较多

阴山

内流区和外流区、季风区和非季风区分界线。铁矿、稀土等资源丰富

昆仑山

塔里木盆地、柴达木盆地和藏北高原,地势一、二级阶梯分界线

秦岭

一月O℃等温线;800毫米.年等降水量线;暖温带和亚.热带,湿相和半湿润,北方和南方地区分界线

南岭

长江水系和珠江水系,华中和华南分界线(东西走向)

大兴

安岭

东北平原和内蒙古高原,内流区和外流区,季风区和非季风区,地势二、三级阶梯,东部季风区和西北干旱半干旱区分界线;400毫米年等降水量线

太行山

华北平原和黄土高原,地势二、三级阶梯分界线

考点三 中国的降水分布和时间分配规律及原因

基本特点(规律)

原因

影响

名称

内容

空间

分布

规律

从东南沿海向西北内陆逐渐减少

影响我国降水的主要因素是夏季风。我国东部广大地区受东南季风和西南季风的影响大,降水多;西北内陆地区受夏季风影响不明显,降水稀少

东南部湿润,愈向西

北部内陆愈干燥

时

间

季节

变化

降水季节分配不均,降水集中在5月到9月的夏秋季节

夏季受来自海洋的湿润气流影响,降水丰沛;冬季受来自大陆的干燥空气的影响,降水少

使我国旱涝灾害频繁,夏季风强或

来得早,北涝南旱,夏季风弱或来

得晚,南涝北旱

变

化

年际

变化

各地降水年际变化大,南方较小,北方较大,西北干旱地区最大

夏季风进退的规律反常

降水的

南北差异

北方降水少,雨季短;南方降水多,雨季长

由夏季风形成的锋面雨带的进退规律决定的

形成北方的春旱、夏涝;江淮地区的

梅雨和伏旱

考点四 我国外流河水文特征的差异

地区

河流

流量

水位

含沙量

有无结冰期

东北

黑龙江

松花江

水量丰富(流经湿润半湿润区)

汛期较短(有春汛、夏汛)

小(森林茂密)

冰期长(纬度高,位于中温带、寒温带)

秦岭一淮河以北

辽河

海河

黄河

水量较小(流经半湿润、半干旱地区)

汛期短(雨季短)

大(植被少,水土流失严重)

冰期短(位于暖湿带)

秦岭一淮河

以南

长江

珠江

水量丰富(降水量大,流经湿润区)

汛期长(雨季长)

小(流域内植被好)

无冰期(流经亚热带,冬温在O℃以上)

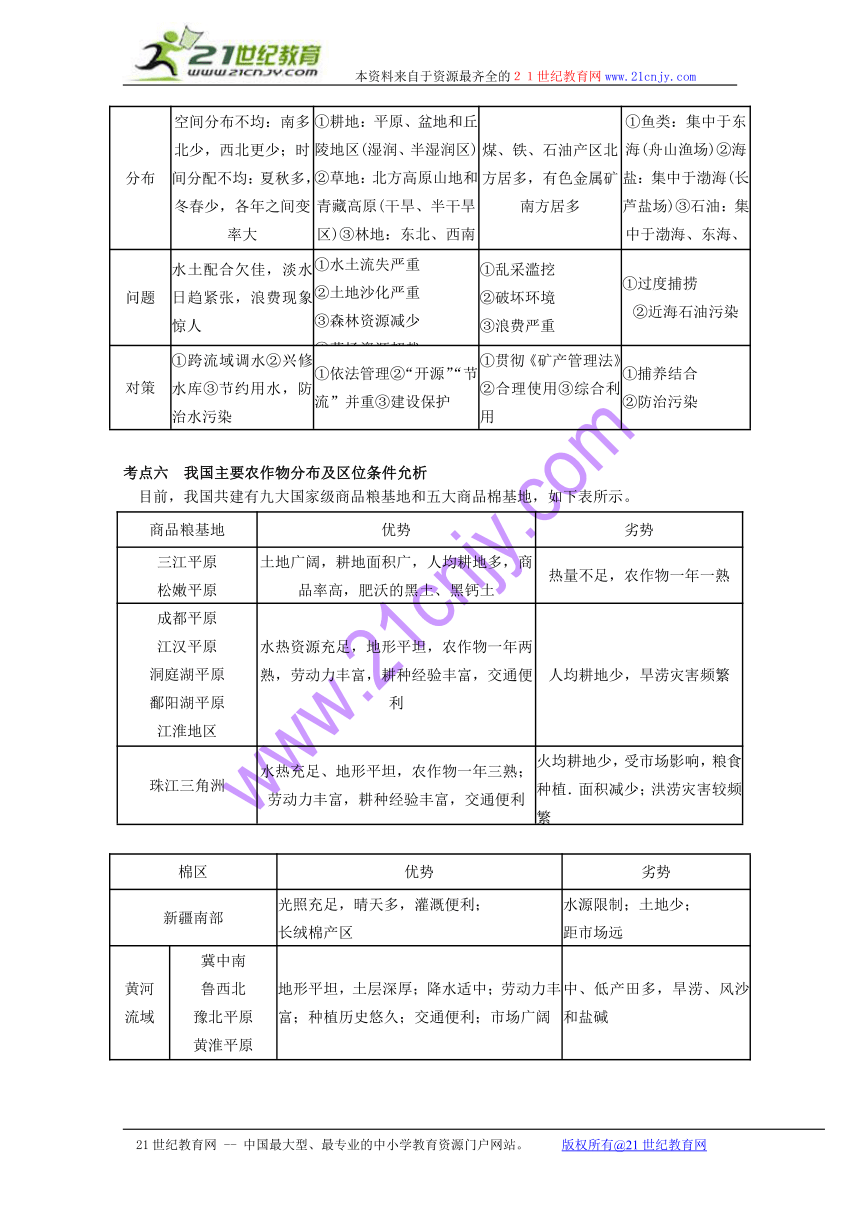

考点五 我国自然资源的分布及合理利用

我国许多资源总量大,种类多,但人均占有量少。不同的资源类型也有着不同的特点和问题。

类型

水资源

土地资源

矿产资源

海洋资源

特点

总量丰富,分布不均

类型多样,比例不当

分布广泛,相对集中

条件优越,

类型丰富

分布

空间分布不均:南多北少,西北更少;时间分配不均:夏秋多,冬春少,各年之间变率大

①耕地:平原、盆地和丘陵地区(湿润、半湿润区)

②草地:北方高原山地和青藏高原(干旱、半干旱区)③林地:东北、西南山区和东南丘陵、山地

煤、铁、石油产区北方居多,有色金属矿南方居多

①鱼类:集中于东海(舟山渔场)②海盐:集中于渤海(长芦盐场)③石油:集

中于渤海、东海、南海

问题

水土配合欠佳,淡水日趋紧张,浪费现象惊人

①水土流失严重

②土地沙化严重

③森林资源减少

④草场资源超载

①乱采滥挖

②破坏环境

③浪费严重

①过度捕捞

②近海石油污染

对策

①跨流域调水②兴修水库③节约用水,防治水污染

①依法管理②“开源”“节

流”并重③建设保护

①贯彻《矿产管理法》

②合理使用③综合利用

①捕养结合

②防治污染

考点六 我国主要农作物分布及区位条件允析

目前,我国共建有九大国家级商品粮基地和五大商品棉基地,如下表所示。

商品粮基地

优势

劣势

三江平原

松嫩平原

土地广阔,耕地面积广,人均耕地多,商品率高,肥沃的黑土、黑钙土

热量不足,农作物一年一熟

成都平原

江汉平原

洞庭湖平原

鄱阳湖平原

江淮地区

太湖平原

水热资源充足,地形平坦,农作物一年两熟,劳动力丰富,耕种经验丰富,交通便利

人均耕地少,旱涝灾害频繁

珠江三角洲

水热充足、地形平坦,农作物一年三熟;劳动力丰富,耕种经验丰富,交通便利

火均耕地少,受市场影响,粮食种植.面积减少;洪涝灾害较频繁

棉区

优势

劣势

新疆南部

光照充足,晴天多,灌溉便利;

长绒棉产区

水源限制;土地少;

距市场远

黄河

流域

冀中南

鲁西北

豫北平原

黄淮平原

地形平坦,土层深厚;降水适中;劳动力丰富;种植历史悠久;交通便利;市场广阔

中、低产田多,旱涝、风沙和盐碱

长江

流域

江汉平原

长江沿岸

滨海平原

地形平坦,土壤肥沃;水热资源丰富;劳动力丰富;交通便利

秋季多雨,不利于收摘

考点七 我国主要铁路干线和枢纽

1.中国主要铁路干线示意图

2.我国主要的铁路枢纽

考点八 中国四大地区的区域差异

北方地区

南方地区

西北地区

青藏地区

位置

范围

地

形

区

东北平原、华北平原、黄土高原、大兴安岭、小兴安岭、长白山、太行山、辽东丘陵、

山东丘陵、汾河谷地、渭河平原

长江中下游平原、东南丘陵、江南丘陵、两广丘陵、南岭、珠江三角洲、雪峰山、云贵高原、四川盆地、武夷山、台湾山脉、巫山、横断山脉

内蒙古高原、准噶尔盆地、塔里木盆地、天山、河西走廊、宁夏平原、河套平原、贺兰山、阴山

柴达木盆地、青藏高原、昆仑山、巴颜喀拉山、唐古拉山、冈底斯山、喀喇昆仑山、喜马拉雅山

主要气候

类型及特征

温带季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥

热带和亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和湿润

温带大陆性气候,夏季炎热,冬季寒冷,全年降水少

高山气候,气候寒冷,降水稀少

农

业

有利

条件

平原面积广大;

雨热同期

地势东西差异大;光热充足;雨热同期;冬温O℃以上,作物生长期长

光照充足,太阳辐射强

日照时间长

不利

条件

黄土高原水土流失严重,华北平原多低产田;热量有限,全年降水少且季节变化大

山区面积大;夏季易出现洪涝、干旱

降水不足;严重干旱,水源有限

热量不足

主要

农产品

东北:春小麦、玉米、大豆、高粱、甜菜华北平原:冬小麦、花生、棉花黄土高原:谷子

长江中下游地区:水稻、油菜、冬小麦、棉花、柑橘、茶叶四川盆地:水稻、小麦、棉花、油菜、柑橘华南:香蕉、荔枝、龙眼、菠萝

畜牧业基地:贺兰山以东的牧区、高山草场灌溉农业:河套平原、宁夏平原、河西走廊、新疆绿洲

高寒牧业:牦牛、藏绵羊、藏山羊河谷农业:雅鲁藏布江谷地、湟水谷地(青稞、小麦、豌豆)

工业

环渤海工业带:辽中南工业基地(钢铁、机械、化工、船舶、汽车、机电)、京津唐工

业基地(钢铁、石化、制碱、煤炭)

长江中下游工业带:高精尖产业、能源、钢铁、有色金属南部沿海外向型工业地带:家用电器、服装、食品、玩具西南地区:钢铁、有色金属、机械、煤炭

陇海一兰新工业带西段:钢铁、冶金、纺织、航天等工业部门

西宁(毛纺)拉萨(皮革、毛毯)林芝(毛纺)

环境问题

东北:黑土流失华北:旱涝、风沙、盐碱黄土高原:水土流失

洪涝灾害、水体污染、水土

流失、红壤改良

荒漠化、水土流失、沙尘暴、重建西部生态环境

三江源自然保护区:不合理伐林、放牧、耕作,造成湿地退化

1.混淆地形和地势的区别

地形是指陆地表面多种多样的形态。它着眼于地表的具体形态,通常可分为山地、平原、高原,盆地和丘陵五种基本类型。地势是指地表高低起伏的总趋势,它主要是从高度方面的特征来说的。二者有密切的内在联系,广义的地形概念也包括地势内容。了解一个地区的地形特点,一般要从海拔、地面高低起伏的状况、地形的种类和分布等方面入手。

2.对夏季风与我国降水之间关系的理解

我国的夏季风来自于两个大洋,即东南季风主要来自太平洋,西南季风主要来自印度洋。由于夏季风的影响导致我国的降水自东南沿海向西北内陆逐渐减少,雨季自南向北依次变短。

3.混淆土地、土地资源和土壤的区别

土地、土地资源及土壤的区别在于:土地是指陆地的表层部分;土地资源则是指在现有经济技术条件下,能够为人类所利用的土地;土壤则是指陆地的疏松表层,具有肥力,能够生长植物。

4.南方地区的农业区域差异易错点

由于地形、土壤等原因,南方地区农业生产的区内差异十分明显。总结如下:

(1)长江中下游平原:地势低平、河湖众多、气候温暖、土壤肥沃,自古就是我国重要的种植业区和淡水鱼产区,为著名的“鱼米之乡”。主要农产品有水稻、棉花、油菜、桑蚕和多种淡水鱼等。

(2)四川盆地(又称紫色盆地):气候温暖、雨量充沛、土壤肥沃、物产丰富,为全国重要的稻谷、油菜、桑蚕、甘蔗、柑橘产区,为我国重要的农业区。

(3)东南丘陵:包括江南丘陵和两广丘陵、浙闽丘陵三部分。江南丘陵地区红壤分布广泛,红壤酸性大,缺乏有机质,是一种低产土壤。利用和改良红壤的方法有:首先,增施有机肥,增加土壤的有机质含量,补充熟石灰,降低土壤酸性程度;其次,种植适宜在红壤中生长的茶树、杉木和马尾松等经济林木;再次,因地制宜,发展多种经营,如在丘陵地区的河谷盆地种植水稻,把丘陵缓坡辟为茶园;在山丘顶部植树造林等;既可把低产田变为高产田,又可防止水土流失。两广丘陵地区是我国热带和亚热带水果的主要产区,盛产香蕉、柑橘、菠萝、荔枝、龙眼等。

(4)海南岛、雷州半岛和台湾岛的南部是我国热带经济作物的生产基地,如橡胶树、剑麻、油棕、椰子等。南岭、武夷山、五指山和台湾山脉等是我国南方地区的重要林区,生长着常绿阔叶林。

(5)云贵高原:为南方地区的重要林区,在高原上的“坝子”地区可发展种植业。

总之,南方地区为全国最温暖湿润的热带、亚热带地区,温度、水分条件都十分有利于农作物、林木、果品和鱼类的生长繁殖,成为全国山青水碧的“鱼米之乡”,农、林、渔业物产丰富。

【例1】如图所示为我国四座重要山脉,其中属于我国季风区与非季风区分界线的山脉是 ( )

思维误区:本题学生不能根据经纬网判断四座山脉的位置,或对季风区和非季风区的分界线掌握不准造成该题易出错。

点拨:根据经纬度可判断出甲为天山,乙为太行山,丙为南岭,丁为大兴安岭。我国的季风区和非季风区大致以大兴安岭一阴山一贺兰山一巴颜喀拉山一冈底斯山一线为界,故丁位于季风区与非季风区分界线上。

答案:D

【例2】读下面的某区域图,回答(1)~(2)题。

(1)图中甲、乙两地之间山脉的地理意义是 ( )

①我国地势第二、三级阶梯的分界线 ②长江水系与黄河水系之间的分水岭 ③以水田为主的土地利用类型和以旱地为主的土地利用类型的分界线 ④四川省与陕西省之间的分界线

A.①③ B.②③ c.①④ D.③④

(2)下列有关图中丙地形区的叙述,正确的是 ( )

①地带性土壤为紫色土,因而被称为“紫色盆地” ②是我国重要的水稻、茶叶、甜菜产地③农业发达,水利兴盛,有“天府之国”之称④冬季气温比同纬度的东部地区高

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

思维误区:本组题易错点一是对秦岭~淮河线两侧的地理差异掌握不全面。二是将四川盆地的紫色土理解为地带性土壤。四川盆地的紫色土是周围山地、高原的细沙、泥土被流水冲积到盆地,在暖湿的气候条件下风化而成的,这是一种岩性土壤。

点拨:(1)图中甲、乙两地之间的山脉是秦岭,两侧均位于第二阶梯;秦岭以北的渭河属黄河水系,以南的汉江属长江流域;四川省与陕西省之间的分界线是大巴山;秦岭以南耕地以水田为主,以北以旱地为主。

(2)丙地形区为四川盆地,自古农业发达、水利兴盛,被称为“天府之国”;因北面的秦岭、大巴山对南下冷空气有阻挡作用,冬季气温比同纬度的东部地区高。四川盆地位于亚热带,地带性土壤为红壤、黄壤,紫色土是非地带性土壤;四川盆地的糖料作物主要是甘蔗,甜菜主要生长在中温带。

答案:(1)B(2)C

读2008年11月7日(立冬日)我国各地季节状况分布图,回答1~2题。

1.形成图中我国各地在同一时间表现为三种季节的主要原因是 ( )

A.海陆热力性质的差异 B.地形地貌的地区差异

C.各地纬度差异大 D.各地经度差异大

2.此时,若由西南到长江以南的地区形成大范围的降水,其形成原因最可能是 ( )

A.受副热带高气压控制 B.锋面活动

C.空气对流强盛 D.受台风影响

如图为某地年降水量分布,读图回答3~5题。

3.产生甲、丙两地降水量与周围地区差异的主要因素是

A.海陆位置 B.纬度位置

C.大气环流 D.地形地势

4.关于图中地区的叙述正确的是 ( )

A.图中丙所在省区盛产糖料作物甜菜

B.丙处半岛的东南部沿海地区为湿润地区

c.甲所在地区农业生产面临的主要问题是旱涝、盐碱和低湿地

D.乙海区有我国最大的盐场和渔场

5.乙海域周围地区工业发展的不利因素主要是 ( )

A.矿产资源贫乏 B.农业基础薄弱 c.水资源缺乏

D. 海港都有较长的结冰期,航运时间短

读我国沿45°N某地的地形剖面图,回答6~8题。

6.图中山脉②是我国下列哪一组重要的地理分界线( )

A.第二、三级阶梯和湿润区、半湿润区的分界线

B.季风区、非季风区的分界线和半湿润区半干旱区的分界线

c.内流区、外流区的分界线和暖温带、亚热带的分界线

D.200毫米年等降水量线和半干旱区、干旱区的分界线

7.图中③处建立了我国重要的商品粮生产基地,其主要粮食作物是 ( )

A.水稻 B.谷子 C.春小麦 D.冬小麦.

8.下列对图示地区河流的叙述,不正确的是 ( )

A.该地区河流一年有两个汛期 B.该地区河流冬季有较长的结冰期

C.夏季河流的含沙量较大 D.该地区河流补给最主要的是季节性积雪融水补给

9.材料 图(a)是《1978年~2008年中国粮食产量图》、图(b)是《1998年~2008年中国耕地面积图》、图(c)是《1997~2003年牧草地每年增减面积图》。读图回答(1)~(2)题。

(1)根据图(a)和图(b),描述中国粮食产量和中国耕地面积的变化特点,并分析中国粮食产量总体变化趋势的具体原因。

(2)利用——、——地理信息技术,获取1999、2000两个年份土地利用空间数据并进行迭加分析,结果显示西部地区:[999~2000.i耕地面积有所增加。根据图(c)判断,西部地区耕地面积增加的主要来源,并说明这种土地利用方式对环境的影响.

参考答案

1.亡由于纬度的差异,冬季我国北方的正午太阳高度小于南方,日照时数也少于南方,且受冬季风的影响大,故南北温差大。

2.B此时,经常有冷空气南下,与暖气团在华南沿海一带相遇,形成锋面,产生锋面雨。西南地区受昆明准静止锋的影响。

3.D读图可知,甲、丙两地降水量高于同纬度其他地区,主要是处于山地迎风坡降水增多的缘故。

4.B 可用排除法,甜菜主要生长在凉爽的中温带,丙所在省区属暖温带,不可能盛产甜菜,A选项错误;甲所在地区(即华北平原)农业生产面临的主要问题是旱涝、盐碱和风沙,B选项错误;乙海区有我国最大的盐场长芦盐场,但我国最大的渔场是东海的舟山渔场,D选项错误。

5.C环渤海地区工业发展的不利因素主要是能源、水源供应不足,但矿产资源贫乏描述不对,环渤海地区煤、铁、石油、海盐等矿产资源丰富,但因重工业消耗能源和矿产资源多而不足。

6.B根据经纬度可知该图反映的是我国东北地区的地形剖面,山脉②为大兴安岭。我国地势第二级阶梯与第三级阶梯、季风区与非季风区、内流区与外流区、半湿润区与半干旱区等的分界线均大致经过大兴安岭。秦岭一淮河是湿润地区和半湿润地区的分界线。

7.C图中③区域为松嫩平原,地处中温带,主要粮食作物是春小麦。

8.D 东北地区河流一年有两个汛期,季节性积雪融水补给形成春汛,锋面雨带影响形成夏汛。由于夏季降水比春季的积雪融水补给量大,河流夏汛的水位高于春汛。

9.解析:第(1)题可从图(a)和图(b)直接读出中国粮食和耕地变化特点。第(2)题,地理信息技术GIS可以把遥感图像获得的数据进行分析,得出该地耕地面积增减情况,从图(c)可以看出,该区域天然草地减少,导致土地荒漠化加剧。

答案:(1)中国粮食产量波动增加;中国耕地面积逐步减小,减少幅度趋缓 推广良种;使用化肥、农药;改善灌溉条件;优化耕作制度等(答出两点即可)

(2)RS GIS 草地变耕地 土地荒漠化、水土流失

中国地理

1.我国的疆域和行政区划。

2.我国人口的增长、分布和人口政策。

3.我国地形地势的主要特征及主要山脉和地形区。

4.我国气候的主要特征及其影响因素。

5.外流区、内流区、主要河流及其水文特征,以及黄河治理和长江开发。

6.我国的自然资源概况、矿产资源、能源、土地资源、水资源的分布、开发利用与保护。

7.我国农业分布概况及因地制宜发展农业的必要性。

8.我国工业的地理分布特点及高新技术产业在经济发展中的作用。

9.我国交通运输网络的地区分布。

10.北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区地理单元的划分依据和界线,四大地理单元的位置、范围、区域主要特征、区域间差异及其影响因素,区域自然地理环境对生产、生活的影响。

11.北京、香港、澳门、台湾、新疆、珠江三角洲、海南岛、黄土高原、长江沿江地带、环渤海地区等不同尺度区域的位置、范围、区域自然特征,区位发展条件(优势与不足)与措施,区域经济发展特点,区域间的联系与差异,区域内的主要自然灾害,环境问题及综合治理措施。

考点一 中国地理经纬定位要览

考点二 中国主要山脉及其地理意义

山脉

图示

意义

天山

南疆和北疆、暖温带和中温带、塔里木盆地和准噶尔盆地分界线。山脉北坡为迎风坡,降水较多

阴山

内流区和外流区、季风区和非季风区分界线。铁矿、稀土等资源丰富

昆仑山

塔里木盆地、柴达木盆地和藏北高原,地势一、二级阶梯分界线

秦岭

一月O℃等温线;800毫米.年等降水量线;暖温带和亚.热带,湿相和半湿润,北方和南方地区分界线

南岭

长江水系和珠江水系,华中和华南分界线(东西走向)

大兴

安岭

东北平原和内蒙古高原,内流区和外流区,季风区和非季风区,地势二、三级阶梯,东部季风区和西北干旱半干旱区分界线;400毫米年等降水量线

太行山

华北平原和黄土高原,地势二、三级阶梯分界线

考点三 中国的降水分布和时间分配规律及原因

基本特点(规律)

原因

影响

名称

内容

空间

分布

规律

从东南沿海向西北内陆逐渐减少

影响我国降水的主要因素是夏季风。我国东部广大地区受东南季风和西南季风的影响大,降水多;西北内陆地区受夏季风影响不明显,降水稀少

东南部湿润,愈向西

北部内陆愈干燥

时

间

季节

变化

降水季节分配不均,降水集中在5月到9月的夏秋季节

夏季受来自海洋的湿润气流影响,降水丰沛;冬季受来自大陆的干燥空气的影响,降水少

使我国旱涝灾害频繁,夏季风强或

来得早,北涝南旱,夏季风弱或来

得晚,南涝北旱

变

化

年际

变化

各地降水年际变化大,南方较小,北方较大,西北干旱地区最大

夏季风进退的规律反常

降水的

南北差异

北方降水少,雨季短;南方降水多,雨季长

由夏季风形成的锋面雨带的进退规律决定的

形成北方的春旱、夏涝;江淮地区的

梅雨和伏旱

考点四 我国外流河水文特征的差异

地区

河流

流量

水位

含沙量

有无结冰期

东北

黑龙江

松花江

水量丰富(流经湿润半湿润区)

汛期较短(有春汛、夏汛)

小(森林茂密)

冰期长(纬度高,位于中温带、寒温带)

秦岭一淮河以北

辽河

海河

黄河

水量较小(流经半湿润、半干旱地区)

汛期短(雨季短)

大(植被少,水土流失严重)

冰期短(位于暖湿带)

秦岭一淮河

以南

长江

珠江

水量丰富(降水量大,流经湿润区)

汛期长(雨季长)

小(流域内植被好)

无冰期(流经亚热带,冬温在O℃以上)

考点五 我国自然资源的分布及合理利用

我国许多资源总量大,种类多,但人均占有量少。不同的资源类型也有着不同的特点和问题。

类型

水资源

土地资源

矿产资源

海洋资源

特点

总量丰富,分布不均

类型多样,比例不当

分布广泛,相对集中

条件优越,

类型丰富

分布

空间分布不均:南多北少,西北更少;时间分配不均:夏秋多,冬春少,各年之间变率大

①耕地:平原、盆地和丘陵地区(湿润、半湿润区)

②草地:北方高原山地和青藏高原(干旱、半干旱区)③林地:东北、西南山区和东南丘陵、山地

煤、铁、石油产区北方居多,有色金属矿南方居多

①鱼类:集中于东海(舟山渔场)②海盐:集中于渤海(长芦盐场)③石油:集

中于渤海、东海、南海

问题

水土配合欠佳,淡水日趋紧张,浪费现象惊人

①水土流失严重

②土地沙化严重

③森林资源减少

④草场资源超载

①乱采滥挖

②破坏环境

③浪费严重

①过度捕捞

②近海石油污染

对策

①跨流域调水②兴修水库③节约用水,防治水污染

①依法管理②“开源”“节

流”并重③建设保护

①贯彻《矿产管理法》

②合理使用③综合利用

①捕养结合

②防治污染

考点六 我国主要农作物分布及区位条件允析

目前,我国共建有九大国家级商品粮基地和五大商品棉基地,如下表所示。

商品粮基地

优势

劣势

三江平原

松嫩平原

土地广阔,耕地面积广,人均耕地多,商品率高,肥沃的黑土、黑钙土

热量不足,农作物一年一熟

成都平原

江汉平原

洞庭湖平原

鄱阳湖平原

江淮地区

太湖平原

水热资源充足,地形平坦,农作物一年两熟,劳动力丰富,耕种经验丰富,交通便利

人均耕地少,旱涝灾害频繁

珠江三角洲

水热充足、地形平坦,农作物一年三熟;劳动力丰富,耕种经验丰富,交通便利

火均耕地少,受市场影响,粮食种植.面积减少;洪涝灾害较频繁

棉区

优势

劣势

新疆南部

光照充足,晴天多,灌溉便利;

长绒棉产区

水源限制;土地少;

距市场远

黄河

流域

冀中南

鲁西北

豫北平原

黄淮平原

地形平坦,土层深厚;降水适中;劳动力丰富;种植历史悠久;交通便利;市场广阔

中、低产田多,旱涝、风沙和盐碱

长江

流域

江汉平原

长江沿岸

滨海平原

地形平坦,土壤肥沃;水热资源丰富;劳动力丰富;交通便利

秋季多雨,不利于收摘

考点七 我国主要铁路干线和枢纽

1.中国主要铁路干线示意图

2.我国主要的铁路枢纽

考点八 中国四大地区的区域差异

北方地区

南方地区

西北地区

青藏地区

位置

范围

地

形

区

东北平原、华北平原、黄土高原、大兴安岭、小兴安岭、长白山、太行山、辽东丘陵、

山东丘陵、汾河谷地、渭河平原

长江中下游平原、东南丘陵、江南丘陵、两广丘陵、南岭、珠江三角洲、雪峰山、云贵高原、四川盆地、武夷山、台湾山脉、巫山、横断山脉

内蒙古高原、准噶尔盆地、塔里木盆地、天山、河西走廊、宁夏平原、河套平原、贺兰山、阴山

柴达木盆地、青藏高原、昆仑山、巴颜喀拉山、唐古拉山、冈底斯山、喀喇昆仑山、喜马拉雅山

主要气候

类型及特征

温带季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥

热带和亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和湿润

温带大陆性气候,夏季炎热,冬季寒冷,全年降水少

高山气候,气候寒冷,降水稀少

农

业

有利

条件

平原面积广大;

雨热同期

地势东西差异大;光热充足;雨热同期;冬温O℃以上,作物生长期长

光照充足,太阳辐射强

日照时间长

不利

条件

黄土高原水土流失严重,华北平原多低产田;热量有限,全年降水少且季节变化大

山区面积大;夏季易出现洪涝、干旱

降水不足;严重干旱,水源有限

热量不足

主要

农产品

东北:春小麦、玉米、大豆、高粱、甜菜华北平原:冬小麦、花生、棉花黄土高原:谷子

长江中下游地区:水稻、油菜、冬小麦、棉花、柑橘、茶叶四川盆地:水稻、小麦、棉花、油菜、柑橘华南:香蕉、荔枝、龙眼、菠萝

畜牧业基地:贺兰山以东的牧区、高山草场灌溉农业:河套平原、宁夏平原、河西走廊、新疆绿洲

高寒牧业:牦牛、藏绵羊、藏山羊河谷农业:雅鲁藏布江谷地、湟水谷地(青稞、小麦、豌豆)

工业

环渤海工业带:辽中南工业基地(钢铁、机械、化工、船舶、汽车、机电)、京津唐工

业基地(钢铁、石化、制碱、煤炭)

长江中下游工业带:高精尖产业、能源、钢铁、有色金属南部沿海外向型工业地带:家用电器、服装、食品、玩具西南地区:钢铁、有色金属、机械、煤炭

陇海一兰新工业带西段:钢铁、冶金、纺织、航天等工业部门

西宁(毛纺)拉萨(皮革、毛毯)林芝(毛纺)

环境问题

东北:黑土流失华北:旱涝、风沙、盐碱黄土高原:水土流失

洪涝灾害、水体污染、水土

流失、红壤改良

荒漠化、水土流失、沙尘暴、重建西部生态环境

三江源自然保护区:不合理伐林、放牧、耕作,造成湿地退化

1.混淆地形和地势的区别

地形是指陆地表面多种多样的形态。它着眼于地表的具体形态,通常可分为山地、平原、高原,盆地和丘陵五种基本类型。地势是指地表高低起伏的总趋势,它主要是从高度方面的特征来说的。二者有密切的内在联系,广义的地形概念也包括地势内容。了解一个地区的地形特点,一般要从海拔、地面高低起伏的状况、地形的种类和分布等方面入手。

2.对夏季风与我国降水之间关系的理解

我国的夏季风来自于两个大洋,即东南季风主要来自太平洋,西南季风主要来自印度洋。由于夏季风的影响导致我国的降水自东南沿海向西北内陆逐渐减少,雨季自南向北依次变短。

3.混淆土地、土地资源和土壤的区别

土地、土地资源及土壤的区别在于:土地是指陆地的表层部分;土地资源则是指在现有经济技术条件下,能够为人类所利用的土地;土壤则是指陆地的疏松表层,具有肥力,能够生长植物。

4.南方地区的农业区域差异易错点

由于地形、土壤等原因,南方地区农业生产的区内差异十分明显。总结如下:

(1)长江中下游平原:地势低平、河湖众多、气候温暖、土壤肥沃,自古就是我国重要的种植业区和淡水鱼产区,为著名的“鱼米之乡”。主要农产品有水稻、棉花、油菜、桑蚕和多种淡水鱼等。

(2)四川盆地(又称紫色盆地):气候温暖、雨量充沛、土壤肥沃、物产丰富,为全国重要的稻谷、油菜、桑蚕、甘蔗、柑橘产区,为我国重要的农业区。

(3)东南丘陵:包括江南丘陵和两广丘陵、浙闽丘陵三部分。江南丘陵地区红壤分布广泛,红壤酸性大,缺乏有机质,是一种低产土壤。利用和改良红壤的方法有:首先,增施有机肥,增加土壤的有机质含量,补充熟石灰,降低土壤酸性程度;其次,种植适宜在红壤中生长的茶树、杉木和马尾松等经济林木;再次,因地制宜,发展多种经营,如在丘陵地区的河谷盆地种植水稻,把丘陵缓坡辟为茶园;在山丘顶部植树造林等;既可把低产田变为高产田,又可防止水土流失。两广丘陵地区是我国热带和亚热带水果的主要产区,盛产香蕉、柑橘、菠萝、荔枝、龙眼等。

(4)海南岛、雷州半岛和台湾岛的南部是我国热带经济作物的生产基地,如橡胶树、剑麻、油棕、椰子等。南岭、武夷山、五指山和台湾山脉等是我国南方地区的重要林区,生长着常绿阔叶林。

(5)云贵高原:为南方地区的重要林区,在高原上的“坝子”地区可发展种植业。

总之,南方地区为全国最温暖湿润的热带、亚热带地区,温度、水分条件都十分有利于农作物、林木、果品和鱼类的生长繁殖,成为全国山青水碧的“鱼米之乡”,农、林、渔业物产丰富。

【例1】如图所示为我国四座重要山脉,其中属于我国季风区与非季风区分界线的山脉是 ( )

思维误区:本题学生不能根据经纬网判断四座山脉的位置,或对季风区和非季风区的分界线掌握不准造成该题易出错。

点拨:根据经纬度可判断出甲为天山,乙为太行山,丙为南岭,丁为大兴安岭。我国的季风区和非季风区大致以大兴安岭一阴山一贺兰山一巴颜喀拉山一冈底斯山一线为界,故丁位于季风区与非季风区分界线上。

答案:D

【例2】读下面的某区域图,回答(1)~(2)题。

(1)图中甲、乙两地之间山脉的地理意义是 ( )

①我国地势第二、三级阶梯的分界线 ②长江水系与黄河水系之间的分水岭 ③以水田为主的土地利用类型和以旱地为主的土地利用类型的分界线 ④四川省与陕西省之间的分界线

A.①③ B.②③ c.①④ D.③④

(2)下列有关图中丙地形区的叙述,正确的是 ( )

①地带性土壤为紫色土,因而被称为“紫色盆地” ②是我国重要的水稻、茶叶、甜菜产地③农业发达,水利兴盛,有“天府之国”之称④冬季气温比同纬度的东部地区高

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

思维误区:本组题易错点一是对秦岭~淮河线两侧的地理差异掌握不全面。二是将四川盆地的紫色土理解为地带性土壤。四川盆地的紫色土是周围山地、高原的细沙、泥土被流水冲积到盆地,在暖湿的气候条件下风化而成的,这是一种岩性土壤。

点拨:(1)图中甲、乙两地之间的山脉是秦岭,两侧均位于第二阶梯;秦岭以北的渭河属黄河水系,以南的汉江属长江流域;四川省与陕西省之间的分界线是大巴山;秦岭以南耕地以水田为主,以北以旱地为主。

(2)丙地形区为四川盆地,自古农业发达、水利兴盛,被称为“天府之国”;因北面的秦岭、大巴山对南下冷空气有阻挡作用,冬季气温比同纬度的东部地区高。四川盆地位于亚热带,地带性土壤为红壤、黄壤,紫色土是非地带性土壤;四川盆地的糖料作物主要是甘蔗,甜菜主要生长在中温带。

答案:(1)B(2)C

读2008年11月7日(立冬日)我国各地季节状况分布图,回答1~2题。

1.形成图中我国各地在同一时间表现为三种季节的主要原因是 ( )

A.海陆热力性质的差异 B.地形地貌的地区差异

C.各地纬度差异大 D.各地经度差异大

2.此时,若由西南到长江以南的地区形成大范围的降水,其形成原因最可能是 ( )

A.受副热带高气压控制 B.锋面活动

C.空气对流强盛 D.受台风影响

如图为某地年降水量分布,读图回答3~5题。

3.产生甲、丙两地降水量与周围地区差异的主要因素是

A.海陆位置 B.纬度位置

C.大气环流 D.地形地势

4.关于图中地区的叙述正确的是 ( )

A.图中丙所在省区盛产糖料作物甜菜

B.丙处半岛的东南部沿海地区为湿润地区

c.甲所在地区农业生产面临的主要问题是旱涝、盐碱和低湿地

D.乙海区有我国最大的盐场和渔场

5.乙海域周围地区工业发展的不利因素主要是 ( )

A.矿产资源贫乏 B.农业基础薄弱 c.水资源缺乏

D. 海港都有较长的结冰期,航运时间短

读我国沿45°N某地的地形剖面图,回答6~8题。

6.图中山脉②是我国下列哪一组重要的地理分界线( )

A.第二、三级阶梯和湿润区、半湿润区的分界线

B.季风区、非季风区的分界线和半湿润区半干旱区的分界线

c.内流区、外流区的分界线和暖温带、亚热带的分界线

D.200毫米年等降水量线和半干旱区、干旱区的分界线

7.图中③处建立了我国重要的商品粮生产基地,其主要粮食作物是 ( )

A.水稻 B.谷子 C.春小麦 D.冬小麦.

8.下列对图示地区河流的叙述,不正确的是 ( )

A.该地区河流一年有两个汛期 B.该地区河流冬季有较长的结冰期

C.夏季河流的含沙量较大 D.该地区河流补给最主要的是季节性积雪融水补给

9.材料 图(a)是《1978年~2008年中国粮食产量图》、图(b)是《1998年~2008年中国耕地面积图》、图(c)是《1997~2003年牧草地每年增减面积图》。读图回答(1)~(2)题。

(1)根据图(a)和图(b),描述中国粮食产量和中国耕地面积的变化特点,并分析中国粮食产量总体变化趋势的具体原因。

(2)利用——、——地理信息技术,获取1999、2000两个年份土地利用空间数据并进行迭加分析,结果显示西部地区:[999~2000.i耕地面积有所增加。根据图(c)判断,西部地区耕地面积增加的主要来源,并说明这种土地利用方式对环境的影响.

参考答案

1.亡由于纬度的差异,冬季我国北方的正午太阳高度小于南方,日照时数也少于南方,且受冬季风的影响大,故南北温差大。

2.B此时,经常有冷空气南下,与暖气团在华南沿海一带相遇,形成锋面,产生锋面雨。西南地区受昆明准静止锋的影响。

3.D读图可知,甲、丙两地降水量高于同纬度其他地区,主要是处于山地迎风坡降水增多的缘故。

4.B 可用排除法,甜菜主要生长在凉爽的中温带,丙所在省区属暖温带,不可能盛产甜菜,A选项错误;甲所在地区(即华北平原)农业生产面临的主要问题是旱涝、盐碱和风沙,B选项错误;乙海区有我国最大的盐场长芦盐场,但我国最大的渔场是东海的舟山渔场,D选项错误。

5.C环渤海地区工业发展的不利因素主要是能源、水源供应不足,但矿产资源贫乏描述不对,环渤海地区煤、铁、石油、海盐等矿产资源丰富,但因重工业消耗能源和矿产资源多而不足。

6.B根据经纬度可知该图反映的是我国东北地区的地形剖面,山脉②为大兴安岭。我国地势第二级阶梯与第三级阶梯、季风区与非季风区、内流区与外流区、半湿润区与半干旱区等的分界线均大致经过大兴安岭。秦岭一淮河是湿润地区和半湿润地区的分界线。

7.C图中③区域为松嫩平原,地处中温带,主要粮食作物是春小麦。

8.D 东北地区河流一年有两个汛期,季节性积雪融水补给形成春汛,锋面雨带影响形成夏汛。由于夏季降水比春季的积雪融水补给量大,河流夏汛的水位高于春汛。

9.解析:第(1)题可从图(a)和图(b)直接读出中国粮食和耕地变化特点。第(2)题,地理信息技术GIS可以把遥感图像获得的数据进行分析,得出该地耕地面积增减情况,从图(c)可以看出,该区域天然草地减少,导致土地荒漠化加剧。

答案:(1)中国粮食产量波动增加;中国耕地面积逐步减小,减少幅度趋缓 推广良种;使用化肥、农药;改善灌溉条件;优化耕作制度等(答出两点即可)

(2)RS GIS 草地变耕地 土地荒漠化、水土流失