13.1 磁场 磁感线 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 13.1 磁场 磁感线 课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-15 08:12:46 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

磁场 磁感线

说说生活中电与磁现象的应用

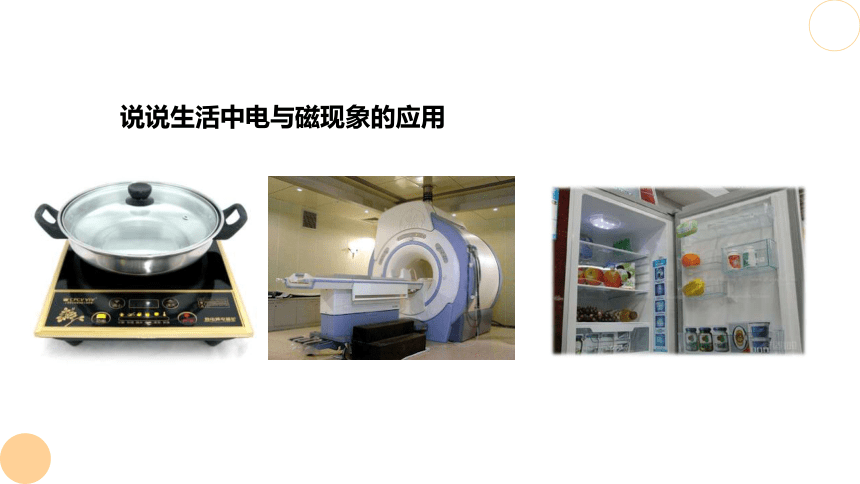

我国是对磁现象认识最早的国家之一,春秋战国时期的《管子》中就有“上有慈石者,其下有铜金”的记载。

指南针是我国的四大发明之一,12世纪初,我国已将指南针用于航海。

历史回顾

1405年郑和下西洋

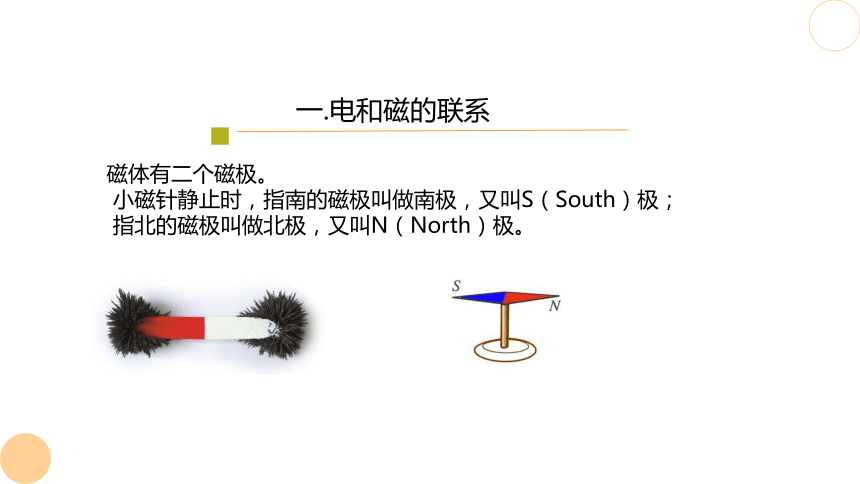

磁体有二个磁极。

小磁针静止时,指南的磁极叫做南极,又叫S(South)极;

指北的磁极叫做北极,又叫N(North)极。

一.电和磁的联系

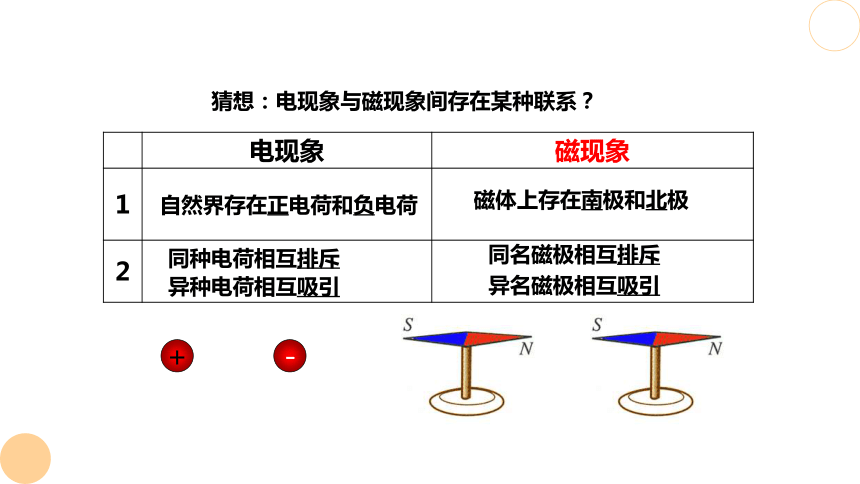

电现象 磁现象

1

2

自然界存在正电荷和负电荷

磁体上存在南极和北极

同种电荷相互排斥

异种电荷相互吸引

同名磁极相互排斥

异名磁极相互吸引

猜想:电现象与磁现象间存在某种联系?

+

-

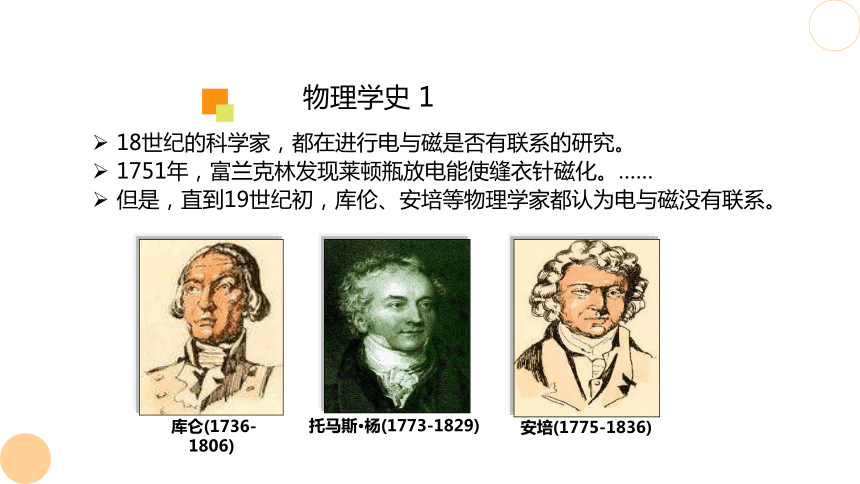

库仑(1736-1806)

托马斯·杨(1773-1829)

安培(1775-1836)

18世纪的科学家,都在进行电与磁是否有联系的研究。

1751年,富兰克林发现莱顿瓶放电能使缝衣针磁化。……

但是,直到19世纪初,库伦、安培等物理学家都认为电与磁没有联系。

物理学史 1

物理学史 1

18世纪后期,德国掀起了自然哲学思潮,认为自然界的各种运动是相互联系并相互转化的。。。

奥斯特(1777-1851)

丹麦物理学家奥斯特,他坚信电和磁之间存在某种联系,并开始了不懈的探索。。。

奥斯特如何设计实验?

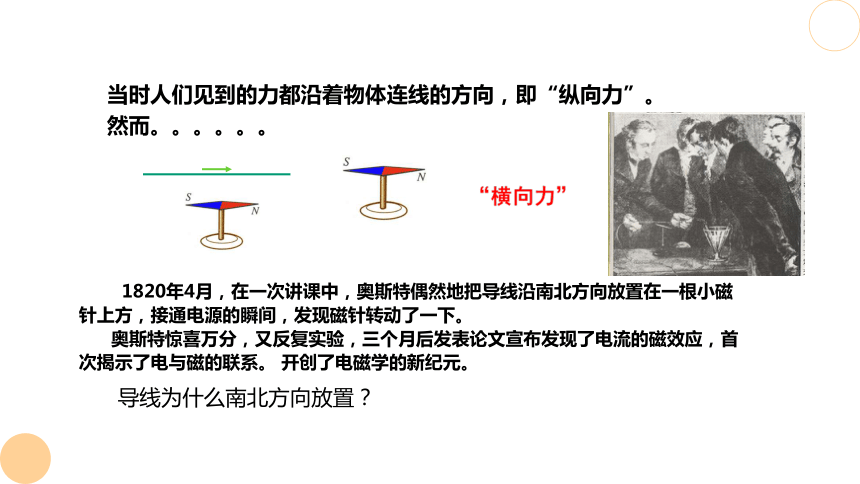

当时人们见到的力都沿着物体连线的方向,即“纵向力”。

然而。。。。。。

1820年4月,在一次讲课中,奥斯特偶然地把导线沿南北方向放置在一根小磁针上方,接通电源的瞬间,发现磁针转动了一下。

奥斯特惊喜万分,又反复实验,三个月后发表论文宣布发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系。 开创了电磁学的新纪元。

导线为什么南北方向放置?

在相同条件下,科学知识需要可以重复验证。

学生探究1: 奥斯特实验

注意事项:

1.导线应沿南北方向水平放置。

2.电流较大,连接时间短些。

磁体

电流

磁体

电流

?

?

【问题3】磁体对电流、电流对电流有力的作用吗?

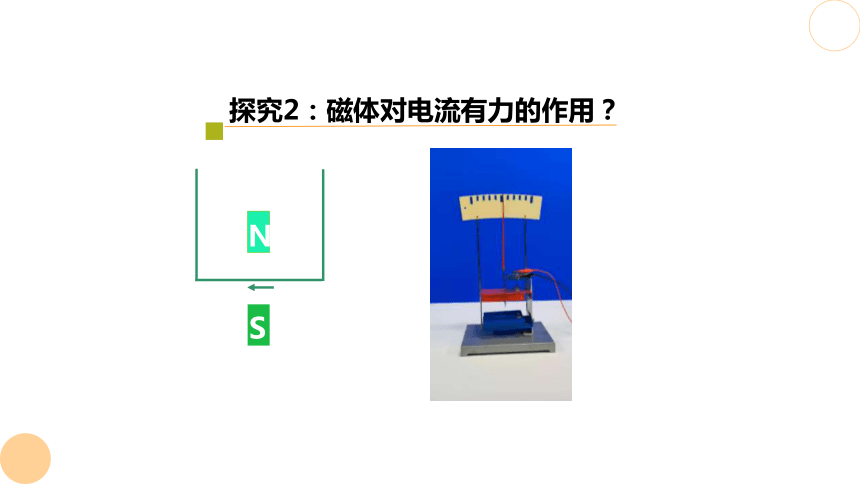

探究2:磁体对电流有力的作用?

N

S

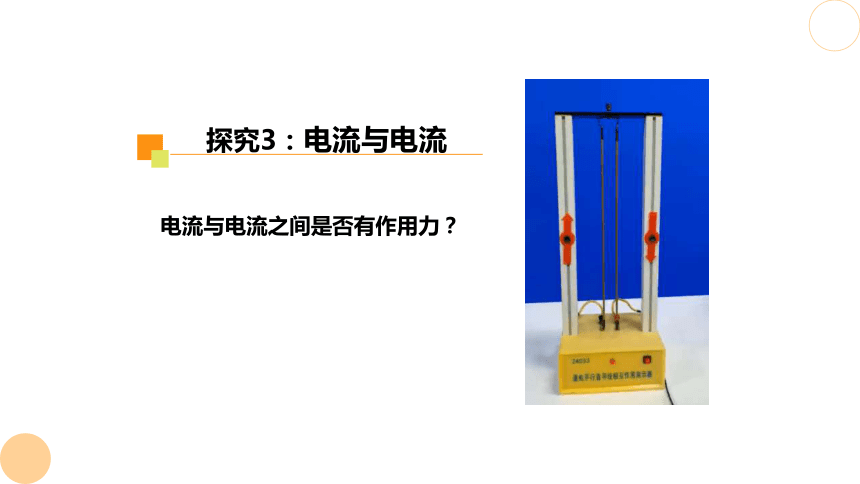

探究3:电流与电流

电流与电流之间是否有作用力?

实验探究总结

磁体

电流

磁体

电流

【 问题3 】磁体与磁体、磁体与电流、电流与电流之间有相互作用,它们并没有接触,他们之间的作用是怎么产生的呢?

B

+

+

A

F

磁体

电流

磁体

电流

磁场

磁场

磁场

磁场

二.磁 场

二.磁 场

2.磁场的方向:将一个小磁针放在磁场中某一点,小磁针静止时,北极N 所指的方向,就是该点的磁场方向.

1.磁场:磁体周围、电流周围空间存在的一种物质。

磁场对放入其中的电流、磁体有力的作用。

问题:如何形象地描述磁场?

法拉第最先引入磁感线的概念。

磁体外部:从N极到S极,

磁体内部:从S极到N极

三.磁 感 线

1.定义: 磁感线是在磁场中画出一些有方向的 曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟这点的磁场方向一致,磁感线的疏密表示磁场的强弱。

2. 磁感线可以形象地描述磁场。

1.直线电流的磁场——安培定则(右手螺旋定则)

右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。

磁感线立体图

四.安培定则

俯视图

×

×

×

×

×

×

×

×

正视图

立体图

从箭尾看

从箭头看

2.通电螺线管的磁场

安培定则(右手螺旋定则)

让右手弯曲的四指与电流的环绕方向一致,伸直的拇指所指的方向就是通电螺线管内部磁感线的方向。

环形电流

3.环形电流的磁场-安培定则(右手螺旋定则)

让右手弯曲的四指与环形电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是环形导线轴线上的磁感线的方向。

正视图

俯视图

N

S

环形电流的磁场

与小磁针相似。

×

×

×

×

×

×

例题 如图,当电流通过线圈时,磁针A的N极指向哪里 磁针B的N极指向哪里

I

A

B

磁针A的N极指向外

磁针B的N极指向里

安培定则

(右手螺旋定则)

磁感线的特点

磁感线是假想的曲线

磁感线上每一点的切线方向代表该点的磁场方向

磁感线的疏密代表磁场的强弱

磁感线是闭合曲线。在磁体外部从N极到S极,在磁体内部从S极到N极

【问题4】磁铁的磁场和电流的磁场是否有相同的起源呢?

1.安培分子电流假说: 物质内部存在着一种环形电流——分子电流,分子电流使每个物质微粒都成为一个微小的磁体。它的两侧相当于两个磁极。

五.安培分子电流假说

2.安培分子电流假说对一些磁现象的解释:

未被磁化的铁棒

放置于向右的磁场中

加热或撞击后

磁化后的铁棒

N

S

未被磁化的铁棒

磁化后的铁棒

3.磁现象的电本质

磁铁和电流的磁场,都是由于电荷的运动产生的。

在安培所处的时代,人们不知道物质内部为什么会有分子电流。

1.磁场:磁体周围、电流周围空间存在的一种物质。

磁体与磁体间、磁体与电流间、电流与电流间的相互作用都是通过磁场发生的。

2.磁感线:可以形象地描述磁场

3.电流周围磁感线方向的判断:安培定则(右手螺旋定则)。

课堂总结

再 见 !

汇报人姓名

磁场 磁感线

说说生活中电与磁现象的应用

我国是对磁现象认识最早的国家之一,春秋战国时期的《管子》中就有“上有慈石者,其下有铜金”的记载。

指南针是我国的四大发明之一,12世纪初,我国已将指南针用于航海。

历史回顾

1405年郑和下西洋

磁体有二个磁极。

小磁针静止时,指南的磁极叫做南极,又叫S(South)极;

指北的磁极叫做北极,又叫N(North)极。

一.电和磁的联系

电现象 磁现象

1

2

自然界存在正电荷和负电荷

磁体上存在南极和北极

同种电荷相互排斥

异种电荷相互吸引

同名磁极相互排斥

异名磁极相互吸引

猜想:电现象与磁现象间存在某种联系?

+

-

库仑(1736-1806)

托马斯·杨(1773-1829)

安培(1775-1836)

18世纪的科学家,都在进行电与磁是否有联系的研究。

1751年,富兰克林发现莱顿瓶放电能使缝衣针磁化。……

但是,直到19世纪初,库伦、安培等物理学家都认为电与磁没有联系。

物理学史 1

物理学史 1

18世纪后期,德国掀起了自然哲学思潮,认为自然界的各种运动是相互联系并相互转化的。。。

奥斯特(1777-1851)

丹麦物理学家奥斯特,他坚信电和磁之间存在某种联系,并开始了不懈的探索。。。

奥斯特如何设计实验?

当时人们见到的力都沿着物体连线的方向,即“纵向力”。

然而。。。。。。

1820年4月,在一次讲课中,奥斯特偶然地把导线沿南北方向放置在一根小磁针上方,接通电源的瞬间,发现磁针转动了一下。

奥斯特惊喜万分,又反复实验,三个月后发表论文宣布发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系。 开创了电磁学的新纪元。

导线为什么南北方向放置?

在相同条件下,科学知识需要可以重复验证。

学生探究1: 奥斯特实验

注意事项:

1.导线应沿南北方向水平放置。

2.电流较大,连接时间短些。

磁体

电流

磁体

电流

?

?

【问题3】磁体对电流、电流对电流有力的作用吗?

探究2:磁体对电流有力的作用?

N

S

探究3:电流与电流

电流与电流之间是否有作用力?

实验探究总结

磁体

电流

磁体

电流

【 问题3 】磁体与磁体、磁体与电流、电流与电流之间有相互作用,它们并没有接触,他们之间的作用是怎么产生的呢?

B

+

+

A

F

磁体

电流

磁体

电流

磁场

磁场

磁场

磁场

二.磁 场

二.磁 场

2.磁场的方向:将一个小磁针放在磁场中某一点,小磁针静止时,北极N 所指的方向,就是该点的磁场方向.

1.磁场:磁体周围、电流周围空间存在的一种物质。

磁场对放入其中的电流、磁体有力的作用。

问题:如何形象地描述磁场?

法拉第最先引入磁感线的概念。

磁体外部:从N极到S极,

磁体内部:从S极到N极

三.磁 感 线

1.定义: 磁感线是在磁场中画出一些有方向的 曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟这点的磁场方向一致,磁感线的疏密表示磁场的强弱。

2. 磁感线可以形象地描述磁场。

1.直线电流的磁场——安培定则(右手螺旋定则)

右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。

磁感线立体图

四.安培定则

俯视图

×

×

×

×

×

×

×

×

正视图

立体图

从箭尾看

从箭头看

2.通电螺线管的磁场

安培定则(右手螺旋定则)

让右手弯曲的四指与电流的环绕方向一致,伸直的拇指所指的方向就是通电螺线管内部磁感线的方向。

环形电流

3.环形电流的磁场-安培定则(右手螺旋定则)

让右手弯曲的四指与环形电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是环形导线轴线上的磁感线的方向。

正视图

俯视图

N

S

环形电流的磁场

与小磁针相似。

×

×

×

×

×

×

例题 如图,当电流通过线圈时,磁针A的N极指向哪里 磁针B的N极指向哪里

I

A

B

磁针A的N极指向外

磁针B的N极指向里

安培定则

(右手螺旋定则)

磁感线的特点

磁感线是假想的曲线

磁感线上每一点的切线方向代表该点的磁场方向

磁感线的疏密代表磁场的强弱

磁感线是闭合曲线。在磁体外部从N极到S极,在磁体内部从S极到N极

【问题4】磁铁的磁场和电流的磁场是否有相同的起源呢?

1.安培分子电流假说: 物质内部存在着一种环形电流——分子电流,分子电流使每个物质微粒都成为一个微小的磁体。它的两侧相当于两个磁极。

五.安培分子电流假说

2.安培分子电流假说对一些磁现象的解释:

未被磁化的铁棒

放置于向右的磁场中

加热或撞击后

磁化后的铁棒

N

S

未被磁化的铁棒

磁化后的铁棒

3.磁现象的电本质

磁铁和电流的磁场,都是由于电荷的运动产生的。

在安培所处的时代,人们不知道物质内部为什么会有分子电流。

1.磁场:磁体周围、电流周围空间存在的一种物质。

磁体与磁体间、磁体与电流间、电流与电流间的相互作用都是通过磁场发生的。

2.磁感线:可以形象地描述磁场

3.电流周围磁感线方向的判断:安培定则(右手螺旋定则)。

课堂总结

再 见 !

汇报人姓名

同课章节目录

- 第九章 静电场及其应用

- 1 电荷

- 2 库仑定律

- 3 电场 电场强度

- 4 静电的防止与利用

- 第十章 静电场中的能量

- 1 电势能和电势

- 2 电势差

- 3 电势差与电场强度的关系

- 4 电容器的电容

- 5 带电粒子在电场中的运动

- 第十一章 电路及其应用

- 1 电源和电流

- 2 导体的电阻

- 3 实验:导体电阻率的测量

- 4 串联电路和并联电路

- 5 实验:练习使用多用电表

- 第十二章 电能 能量守恒定律

- 1 电路中的能量转化

- 2 闭合电路的欧姆定律

- 3 实验:电池电动势和内阻的测量

- 4 能源与可持续发展

- 第十三章 电磁感应与电磁波初步

- 1 磁场 磁感线

- 2 磁感应强度 磁通量

- 3 电磁感应现象及应用

- 4 电磁波的发现及应用

- 5 能量量子化