马说课件

图片预览

文档简介

课件36张PPT。世有伯乐,

然后有千里马

千里马常有

而伯乐不常有

故虽有名马

祗辱于奴隶人

之手

骈死于槽枥之间

不以千里称也

说 “说”是古代一种议论体裁,用以陈述作者对社会上某些问题的观点; “说”的语言通常简洁明了,寓意深刻,说理透彻。通常采用以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理。讲究文采,跟现在的杂文大致相近。如《爱莲说》《捕蛇者说》、《师说》等。

韩愈简介“唐宋八大家”之首

“文起八代之衰”

唐代文学家、思想家,字退之。作品都收在《昌黎先生集》里。 韩愈(768-824),字退之,唐代邓州南阳(今河南南阳)人。因韩氏是昌黎(河北昌黎)望族,又称“韩昌黎”。死后谥“文”,世称“韩文公”。

自幼勤奋苦读。唐德宗贞元八年(792年,25岁)中进士。贞元十九年(803)任监察御史时,因关中大旱,上书“请宽免民徭而免田租”,被贬为阳山(今广东阳山)令。唐宪宗元和十二年(817),随宰相裴度平淮西有功,升刑部侍郎。因上表谏迎佛骨,得罪宪宗,被贬为潮州刺史。唐穆宗时,官至吏部侍郎。

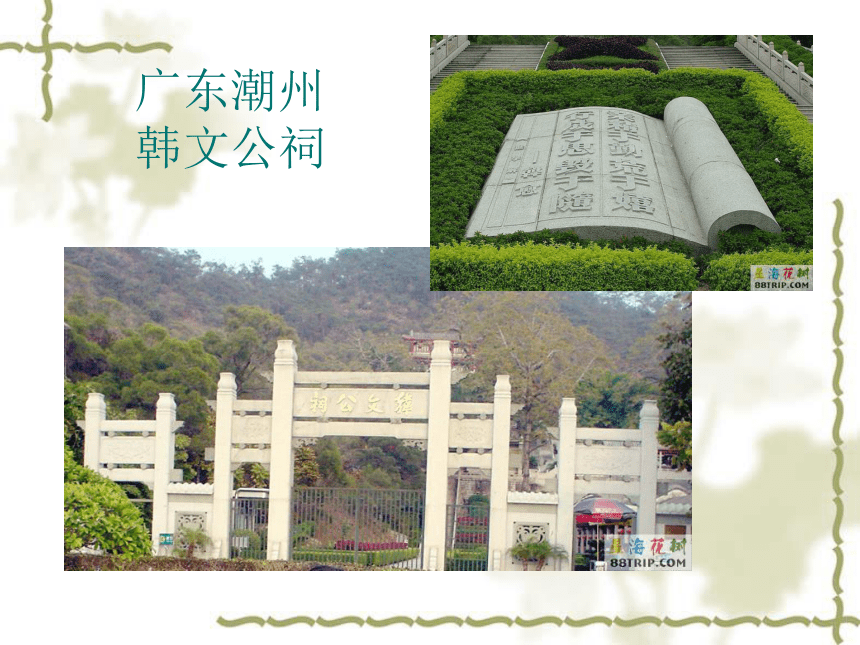

在文学上,他是古文运动的倡导者,他反对汉魏六朝的绮靡文风,主张继承先秦两汉古文传统,主张为文明白通畅,对后代的散文发展有很大影响。广东潮州 韩文公祠广东潮州 韩文公祠河南孟州韩园 《马说》大约作于贞元十一年至十六年间,其时,韩愈初登仕途,很不得志。曾三次上书宰相求擢用,“而志不得通”,尽管如此,他仍声明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于宣武节度使、武宁节度使幕下,郁郁不乐,所以有“伯乐不常有”之叹。 背景简介:字词注音 祗zhǐ 外见xiàn 骈pián

食马者sì 一食shí 或尽粟sù

一石dàn 槽枥cáolì 辱rǔ 邪yé 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

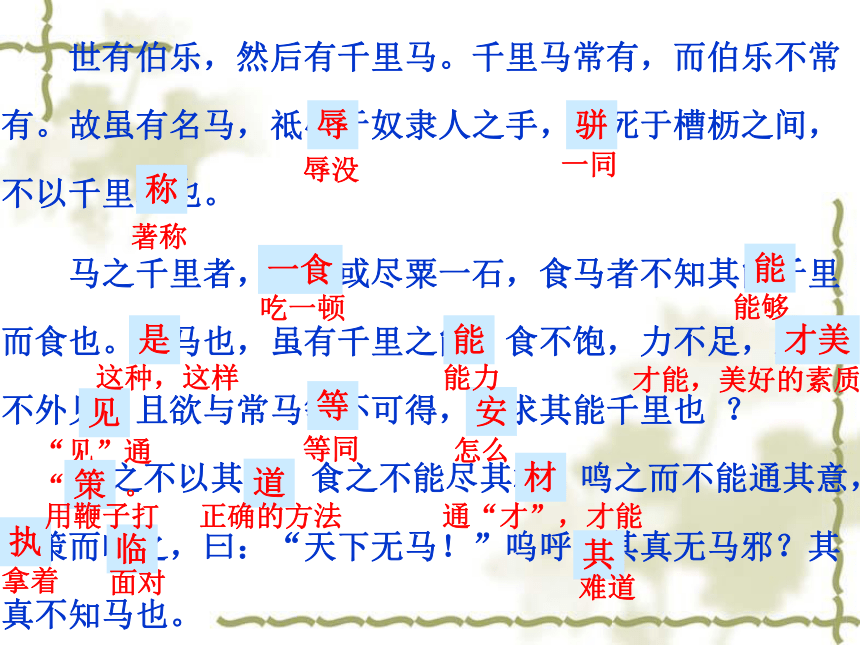

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。 一同 辱没辱骈一食称著称吃一顿 是才美才能,美好的素质见这种,这样等等同能能能够“见”通“现”。安怎么策道正确的方法能力材执拿着临面对 用鞭子打其难道通“才”,才能 世间有了伯乐,然后才会有千里马。千

马经常有,可是伯乐却不会经常有。所以即

使是雄健的马,也只能在仆役的手下受屈

辱,和普通的马一起死在马厩里,不会获得

千里马的称号。第一段译文第二段译文 日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养

它。(所以)这样的马,虽然有日行千里的才能,

却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也

就表现不出来,想要跟普通的马相等尚且办不

到,又怎么能要求它日行千里呢?第三段译文 鞭策它,不按正确的方法,喂养它,又不能使它充分发挥自己的才能,听它嘶叫,却不懂得它的意思,(只是)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”唉!难道果真没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!通假字食马者不知其能千里而食也:“食”通“饲”,喂

才美不外见:“见”通“现”,表现

食之不能尽其材:“材”通“才”,才能

其真无马邪:“邪”通“耶”,表疑问

祗辱于奴隶人之手:祗,通“只”,只是古今异义 是马也,虽有千里之能:

古义: 这样的。

今义:判断词。

安求其能千里也 :

古义:怎么

今义:安全;安定;安装。

且欲与常马等不可得

古义:同样

今义:等候;用在人称代词名词后表示复数或列举。

一食或尽粟一石:

古义”有时,有的人.

今义:或者。

执策而临之

古义:马鞭

今义:策划,策略

词类活用祗辱于奴隶之手(形容词作动词,辱没)

一食或尽粟一石(形容词作动词,吃光)

食马者不知其能千里而食也(数量词作动词,行千里)

策之不以其道(名词作动词,驾驭,驱使)

食之不能尽其材(形容词使动用法,使……尽,竭尽)文言句式省略句

1、执策而临之(省略主语,“其”执策而临之)

2、食马者不知其能千里而食之(省略宾语,食马者不知其能千里而食之“之”)

倒装句

1、马之千里者(“千里”是中心词,“马”的后置定语)

2、祗辱于奴隶之手(介词结构后置。“于”相当于“在”)一词多义 1.之

虽有千里之能:的。

马之千里者:结构助词,定语后置标志。无义。

策之不以其道:代词,它,在本文中代指千里马。

鸣之而不能通其意:音节助词,不译。

食之不能尽其才:代词,它,在本文中代指千里马。 2.能

虽有千里之能:才能,能力。

安求其能千里也:能够。

3.策

策之不以其道:名词活用动词,用鞭子打。

执策而临之:马鞭。 4.而

鸣之而不能通其意:连词,表转折,但是。

执策而临之:连词,表修饰。

食马者不知其能千里而食也:连词,表承接。

5.食

一食或尽粟一石:(一顿)饭,名词

食之不能尽其材:通“饲” 喂养,动词。

6.虽

故虽有名马:即使。

虽有千里之能:虽然。

7.其

安求其能千里也:代词,代“千里马”。

食之不能尽其材:代词,代千里马的。

其真无马邪:难道,表反问,加强语气。

其真不知马也:表推测,“恐怕”。

策之不以其道:代词,代驱赶千里马的。 8.以

不以千里称也:把,用。

策之不以其道:按照。

9?尽:

一食或尽粟一石:吃尽。

食之不能尽其材: 使……尽,竭尽。第—段文字说明了什么?

你认为 是不是世上先有伯乐,然后才有千里马呢? 伯乐对千里马的决定作用。 此处强调伯乐能识马,如果不被伯乐识别,千里马就会被埋没。 思考:第二段说明了什么?

文中哪些句子可以体现千里马不能日行千里的原因? 分析千里马被埋没的原因,进一步说明,千里马没有遇到伯乐,无法施展才华。 “食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得” 思考:第三段主要内容是什么?

本段中哪句话点明了全文的中心?

本段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄? 不是天下无千里马,而是不识马。 其真无马邪?其真不知马也. “策之不以其道……天下无马”思考:课文分析马 说揭示千里马被埋没的根本原因。说明伯乐对千里马命运的决定作用。对执策者的“不知马”进行辛辣的讽刺。本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?本文中“伯乐”“千里马”各比喻了什么样的人?这是一种怎样的写作方法?

本文通过描写千里马的遭遇,表达韩愈怎样的思想? 借千里马难遇伯乐,最终被埋没,对埋没人才的现状作了揭露。

伯乐即善于识别人才的统治者。 千里马即人才。

这是运用托物寓意的写法 表达作者怀才不遇,有志难酬的愤懑心情。 结合全文思考:马说 千 里 马人 才伯 乐慧眼识才者食 马 者统 治 者托物寓意

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才摧残人才的现象,表达作者强烈的愤慨和深沉的痛惜。写作手法—托物寓意 这种写法的一个显著特点是:寓深刻思想于

具体形象之中。? 例如用“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”来描绘千里马的遭遇,用“食不饱,力不足,才美不外见”来揭示它才能被埋没的原因,激发人们的不平感,也表达了当时千万个才能之士的悲愤。又如用“策之不以其道…… 天下无马”来刻画“食马者”的浅薄愚妄,更具嘲讽作用。 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。也也也(无限痛惜)(愤怒谴责)

(辛辣讽刺) 马 说伯 乐千里马食马者千里马的

遭 遇以 马 喻 人

托 物 寓 意意图:揭露统治者不识人才、埋没人才、摧残人才的愚昧与昏庸。情感:抒发作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑之情。痛惜愤怒嘲讽课外延伸: “物尽其用,人尽其才”是人才实现自身价值所企盼的理想境界。但在很多时候,特别是古代封建社会,很多人才常哀叹生不逢时。人才受压制,不能施展自己的报负,甚至被扼杀,是一种经常性的社会悲剧。 你认为时至今天,我们应该怎么做,才能避免发出这种慨叹?才能成为一个立于时代潮头的成功者? 以“人才发展”为话题,结合

现今社会的状况及自己身边的情

况,试着从多个角度,谈谈你对

“人才发展”的看法。 屈原是战国时代楚国的三闾大夫,他提倡要团结其他国家,来抵抗野心很大的秦国,但是偏偏楚怀王听信了小人的坏话,不肯听从屈原的劝告,结果被骗到秦国,关了起来,最后并死在秦国。 继位的楚襄王也受到小人的挑拨离间,误信屈原有很多坏处,不但没有听从屈原明智的劝告,还把它从楚国放逐了。 心怀大志,一直为国家大事担心的屈原,因为眼看着国家急难而无法拯救他的国家、无法实现他的理想,整天都非常忧愁,常常独自在江边徘徊叹息。有一天,一位在江边钓鱼的渔夫问他为什麽这麽失意落魄,屈原叹气的说:“举世皆醉唯我独醒,举世皆浊唯我独清。”心中的感叹和无奈,在这两句话中都说得很明白了。说不久,这位怀才不遇的诗人就抱着砂石,投汨罗江自杀了。 楚国的人民知道这个消息之后,都不约而同的赶到江边来,想找寻他们所敬爱的屈原,可是一直都找不到屈原的身体。为了不让水中的鱼虾把屈原的身体吃掉,他们就在江上划着龙舟、敲锣打鼓,希望能将鱼虾赶跑;还用粽叶包米饭,作成粽子,投到江里喂给鱼虾吃,希望屈原的身体不要受到伤害。这就是划龙舟、包粽子的由来。 屈原投汨罗江这一天,正好是农历的五月五日。大家为了怀念这位诗人、纪念他的爱国精神,并且提醒在位的人,要能分辨出小人与忠贞志士说的话;因此,在每年的农历五月五日这一天,都会举行划龙船、包粽子的活动。

然后有千里马

千里马常有

而伯乐不常有

故虽有名马

祗辱于奴隶人

之手

骈死于槽枥之间

不以千里称也

说 “说”是古代一种议论体裁,用以陈述作者对社会上某些问题的观点; “说”的语言通常简洁明了,寓意深刻,说理透彻。通常采用以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理。讲究文采,跟现在的杂文大致相近。如《爱莲说》《捕蛇者说》、《师说》等。

韩愈简介“唐宋八大家”之首

“文起八代之衰”

唐代文学家、思想家,字退之。作品都收在《昌黎先生集》里。 韩愈(768-824),字退之,唐代邓州南阳(今河南南阳)人。因韩氏是昌黎(河北昌黎)望族,又称“韩昌黎”。死后谥“文”,世称“韩文公”。

自幼勤奋苦读。唐德宗贞元八年(792年,25岁)中进士。贞元十九年(803)任监察御史时,因关中大旱,上书“请宽免民徭而免田租”,被贬为阳山(今广东阳山)令。唐宪宗元和十二年(817),随宰相裴度平淮西有功,升刑部侍郎。因上表谏迎佛骨,得罪宪宗,被贬为潮州刺史。唐穆宗时,官至吏部侍郎。

在文学上,他是古文运动的倡导者,他反对汉魏六朝的绮靡文风,主张继承先秦两汉古文传统,主张为文明白通畅,对后代的散文发展有很大影响。广东潮州 韩文公祠广东潮州 韩文公祠河南孟州韩园 《马说》大约作于贞元十一年至十六年间,其时,韩愈初登仕途,很不得志。曾三次上书宰相求擢用,“而志不得通”,尽管如此,他仍声明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于宣武节度使、武宁节度使幕下,郁郁不乐,所以有“伯乐不常有”之叹。 背景简介:字词注音 祗zhǐ 外见xiàn 骈pián

食马者sì 一食shí 或尽粟sù

一石dàn 槽枥cáolì 辱rǔ 邪yé 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。 一同 辱没辱骈一食称著称吃一顿 是才美才能,美好的素质见这种,这样等等同能能能够“见”通“现”。安怎么策道正确的方法能力材执拿着临面对 用鞭子打其难道通“才”,才能 世间有了伯乐,然后才会有千里马。千

马经常有,可是伯乐却不会经常有。所以即

使是雄健的马,也只能在仆役的手下受屈

辱,和普通的马一起死在马厩里,不会获得

千里马的称号。第一段译文第二段译文 日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养

它。(所以)这样的马,虽然有日行千里的才能,

却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也

就表现不出来,想要跟普通的马相等尚且办不

到,又怎么能要求它日行千里呢?第三段译文 鞭策它,不按正确的方法,喂养它,又不能使它充分发挥自己的才能,听它嘶叫,却不懂得它的意思,(只是)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”唉!难道果真没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!通假字食马者不知其能千里而食也:“食”通“饲”,喂

才美不外见:“见”通“现”,表现

食之不能尽其材:“材”通“才”,才能

其真无马邪:“邪”通“耶”,表疑问

祗辱于奴隶人之手:祗,通“只”,只是古今异义 是马也,虽有千里之能:

古义: 这样的。

今义:判断词。

安求其能千里也 :

古义:怎么

今义:安全;安定;安装。

且欲与常马等不可得

古义:同样

今义:等候;用在人称代词名词后表示复数或列举。

一食或尽粟一石:

古义”有时,有的人.

今义:或者。

执策而临之

古义:马鞭

今义:策划,策略

词类活用祗辱于奴隶之手(形容词作动词,辱没)

一食或尽粟一石(形容词作动词,吃光)

食马者不知其能千里而食也(数量词作动词,行千里)

策之不以其道(名词作动词,驾驭,驱使)

食之不能尽其材(形容词使动用法,使……尽,竭尽)文言句式省略句

1、执策而临之(省略主语,“其”执策而临之)

2、食马者不知其能千里而食之(省略宾语,食马者不知其能千里而食之“之”)

倒装句

1、马之千里者(“千里”是中心词,“马”的后置定语)

2、祗辱于奴隶之手(介词结构后置。“于”相当于“在”)一词多义 1.之

虽有千里之能:的。

马之千里者:结构助词,定语后置标志。无义。

策之不以其道:代词,它,在本文中代指千里马。

鸣之而不能通其意:音节助词,不译。

食之不能尽其才:代词,它,在本文中代指千里马。 2.能

虽有千里之能:才能,能力。

安求其能千里也:能够。

3.策

策之不以其道:名词活用动词,用鞭子打。

执策而临之:马鞭。 4.而

鸣之而不能通其意:连词,表转折,但是。

执策而临之:连词,表修饰。

食马者不知其能千里而食也:连词,表承接。

5.食

一食或尽粟一石:(一顿)饭,名词

食之不能尽其材:通“饲” 喂养,动词。

6.虽

故虽有名马:即使。

虽有千里之能:虽然。

7.其

安求其能千里也:代词,代“千里马”。

食之不能尽其材:代词,代千里马的。

其真无马邪:难道,表反问,加强语气。

其真不知马也:表推测,“恐怕”。

策之不以其道:代词,代驱赶千里马的。 8.以

不以千里称也:把,用。

策之不以其道:按照。

9?尽:

一食或尽粟一石:吃尽。

食之不能尽其材: 使……尽,竭尽。第—段文字说明了什么?

你认为 是不是世上先有伯乐,然后才有千里马呢? 伯乐对千里马的决定作用。 此处强调伯乐能识马,如果不被伯乐识别,千里马就会被埋没。 思考:第二段说明了什么?

文中哪些句子可以体现千里马不能日行千里的原因? 分析千里马被埋没的原因,进一步说明,千里马没有遇到伯乐,无法施展才华。 “食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得” 思考:第三段主要内容是什么?

本段中哪句话点明了全文的中心?

本段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄? 不是天下无千里马,而是不识马。 其真无马邪?其真不知马也. “策之不以其道……天下无马”思考:课文分析马 说揭示千里马被埋没的根本原因。说明伯乐对千里马命运的决定作用。对执策者的“不知马”进行辛辣的讽刺。本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?本文中“伯乐”“千里马”各比喻了什么样的人?这是一种怎样的写作方法?

本文通过描写千里马的遭遇,表达韩愈怎样的思想? 借千里马难遇伯乐,最终被埋没,对埋没人才的现状作了揭露。

伯乐即善于识别人才的统治者。 千里马即人才。

这是运用托物寓意的写法 表达作者怀才不遇,有志难酬的愤懑心情。 结合全文思考:马说 千 里 马人 才伯 乐慧眼识才者食 马 者统 治 者托物寓意

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才摧残人才的现象,表达作者强烈的愤慨和深沉的痛惜。写作手法—托物寓意 这种写法的一个显著特点是:寓深刻思想于

具体形象之中。? 例如用“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”来描绘千里马的遭遇,用“食不饱,力不足,才美不外见”来揭示它才能被埋没的原因,激发人们的不平感,也表达了当时千万个才能之士的悲愤。又如用“策之不以其道…… 天下无马”来刻画“食马者”的浅薄愚妄,更具嘲讽作用。 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。也也也(无限痛惜)(愤怒谴责)

(辛辣讽刺) 马 说伯 乐千里马食马者千里马的

遭 遇以 马 喻 人

托 物 寓 意意图:揭露统治者不识人才、埋没人才、摧残人才的愚昧与昏庸。情感:抒发作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑之情。痛惜愤怒嘲讽课外延伸: “物尽其用,人尽其才”是人才实现自身价值所企盼的理想境界。但在很多时候,特别是古代封建社会,很多人才常哀叹生不逢时。人才受压制,不能施展自己的报负,甚至被扼杀,是一种经常性的社会悲剧。 你认为时至今天,我们应该怎么做,才能避免发出这种慨叹?才能成为一个立于时代潮头的成功者? 以“人才发展”为话题,结合

现今社会的状况及自己身边的情

况,试着从多个角度,谈谈你对

“人才发展”的看法。 屈原是战国时代楚国的三闾大夫,他提倡要团结其他国家,来抵抗野心很大的秦国,但是偏偏楚怀王听信了小人的坏话,不肯听从屈原的劝告,结果被骗到秦国,关了起来,最后并死在秦国。 继位的楚襄王也受到小人的挑拨离间,误信屈原有很多坏处,不但没有听从屈原明智的劝告,还把它从楚国放逐了。 心怀大志,一直为国家大事担心的屈原,因为眼看着国家急难而无法拯救他的国家、无法实现他的理想,整天都非常忧愁,常常独自在江边徘徊叹息。有一天,一位在江边钓鱼的渔夫问他为什麽这麽失意落魄,屈原叹气的说:“举世皆醉唯我独醒,举世皆浊唯我独清。”心中的感叹和无奈,在这两句话中都说得很明白了。说不久,这位怀才不遇的诗人就抱着砂石,投汨罗江自杀了。 楚国的人民知道这个消息之后,都不约而同的赶到江边来,想找寻他们所敬爱的屈原,可是一直都找不到屈原的身体。为了不让水中的鱼虾把屈原的身体吃掉,他们就在江上划着龙舟、敲锣打鼓,希望能将鱼虾赶跑;还用粽叶包米饭,作成粽子,投到江里喂给鱼虾吃,希望屈原的身体不要受到伤害。这就是划龙舟、包粽子的由来。 屈原投汨罗江这一天,正好是农历的五月五日。大家为了怀念这位诗人、纪念他的爱国精神,并且提醒在位的人,要能分辨出小人与忠贞志士说的话;因此,在每年的农历五月五日这一天,都会举行划龙船、包粽子的活动。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》