杜甫诗三首课件

图片预览

文档简介

课件27张PPT。民间疾苦,笔底波澜;

世上疮痍,诗中圣哲。

满眼河山,大地早非唐李有;

一腔君国,草堂犹是杜陵春。

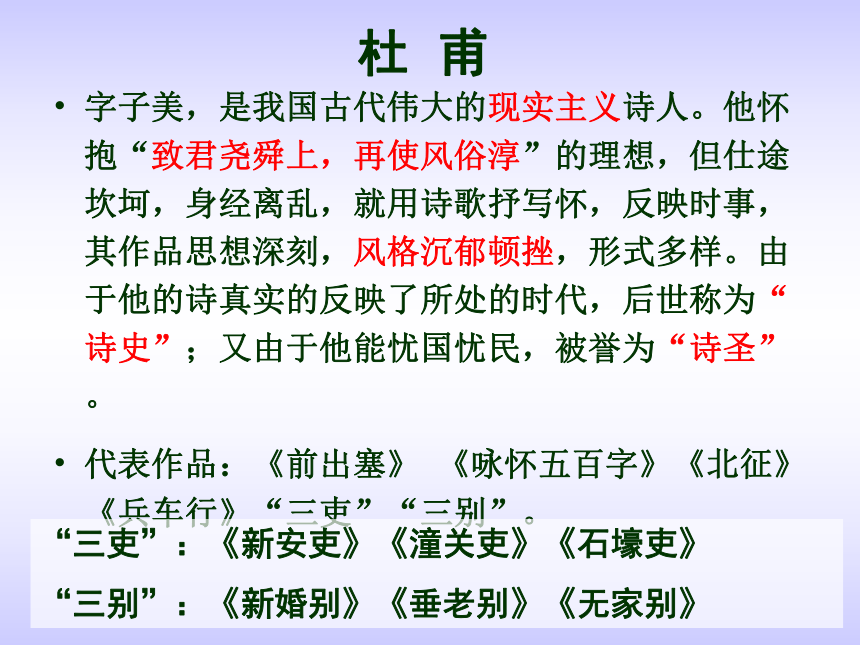

草堂留后世,诗圣著千秋。杜甫诗三首 《望岳》 《春望》 《石壕吏》 杜 甫字子美,是我国古代伟大的现实主义诗人。他怀抱“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想,但仕途坎坷,身经离乱,就用诗歌抒写怀,反映时事,其作品思想深刻,风格沉郁顿挫,形式多样。由于他的诗真实的反映了所处的时代,后世称为“诗史”;又由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。

代表作品:《前出塞》 《咏怀五百字》《北征》《兵车行》“三吏”“三别”。

“三吏”:《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》

“三别”:《新婚别》《垂老别》《无家别》杜甫的创作历程读书、壮游(35岁以前);遇李白、高适。

长安求职(35-44岁):杜甫先在长安应试,落第;几经波折得右卫率府胄曹参军,期间写了《兵车行》、《丽人行》等批评时政 、讽刺权贵的诗篇。

陷贼与为官(44-48岁):公元755年11月发生安史之乱,次年六月长安陷落,杜甫流亡,被判军俘获,次年四月,逃归凤翔肃宗行在,被任命为左拾遗,不久被贬为华州司功参军,次年(759)七月,杜甫弃官,先往秦州(甘肃天水),十二月又往成都。期间作“三吏”、“三别”。

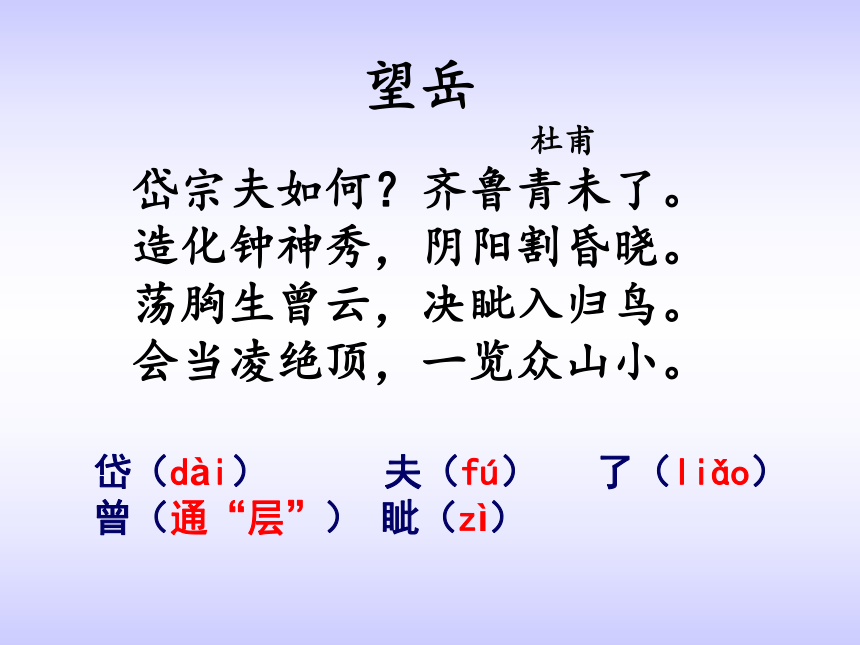

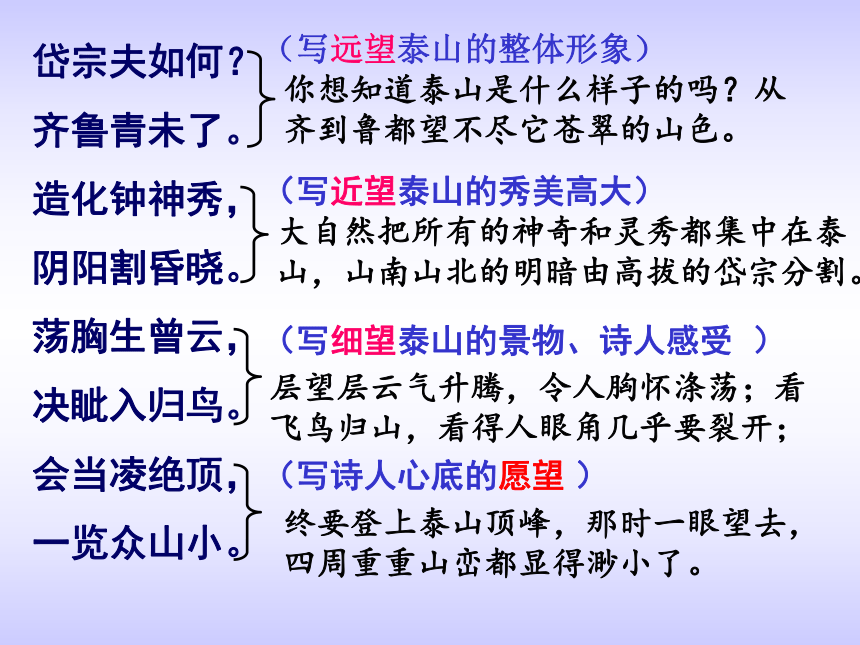

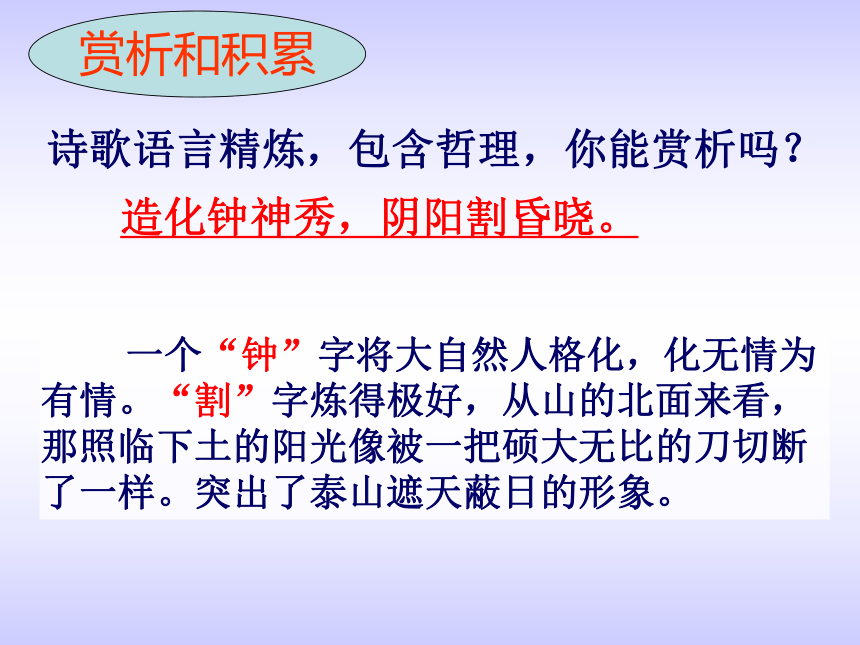

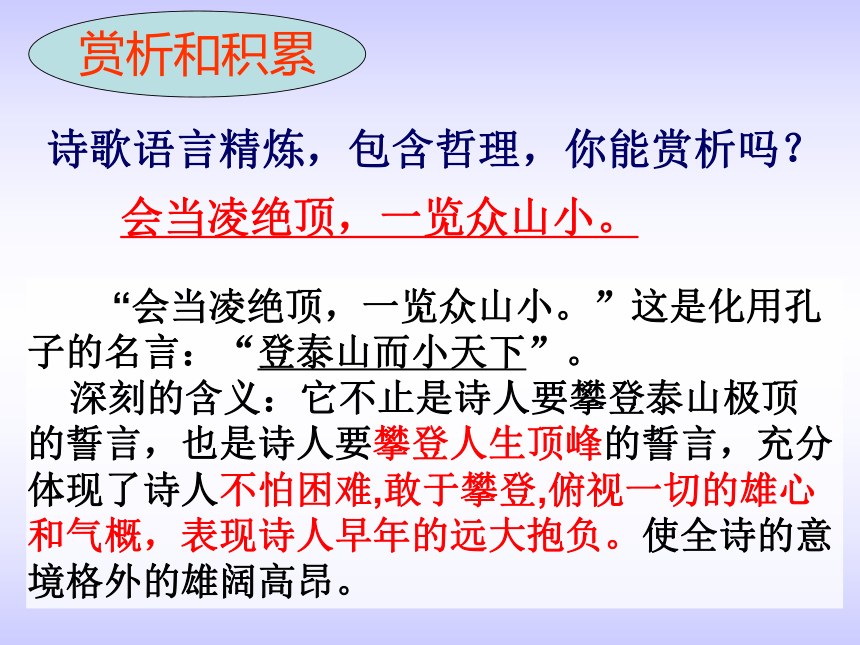

漂泊西南(48-59岁逝世):48岁-50岁在成都草堂,后又漂泊,53岁又回草堂,友人严武保举他为检校工部员外郎(后人因称杜工部),次年严武突然去世,他到夔州住了近两年,写了很多诗。57岁乘船出峡,想回家乡。59岁冬天,死在由潭州到岳阳的一条船上。期间作《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》、《蜀相》、《闻官军收河南河北》、《登高》 ……望岳望岳 杜甫 岱宗夫如何?齐鲁青未了。 造化钟神秀,阴阳割昏晓。 荡胸生曾云,决眦入归鸟。 会当凌绝顶,一览众山小。岱(dài) 夫(fú) 了(liǎo) 曾(通“层”) 眦(zì)岱宗夫如何? 齐鲁青未了。 造化钟神秀, 阴阳割昏晓。 荡胸生曾云, 决眦入归鸟。 会当凌绝顶, 一览众山小。(写远望泰山的整体形象)你想知道泰山是什么样子的吗?从齐到鲁都望不尽它苍翠的山色。(写近望泰山的秀美高大)大自然把所有的神奇和灵秀都集中在泰山,山南山北的明暗由高拔的岱宗分割。 (写细望泰山的景物、诗人感受 )层望层云气升腾,令人胸怀涤荡;看飞鸟归山,看得人眼角几乎要裂开;(写诗人心底的愿望 )终要登上泰山顶峰,那时一眼望去,四周重重山峦都显得渺小了。赏析和积累诗歌语言精炼,包含哲理,你能赏析吗?造化钟神秀,阴阳割昏晓。 一个“钟”字将大自然人格化,化无情为有情。“割”字炼得极好,从山的北面来看,那照临下土的阳光像被一把硕大无比的刀切断了一样。突出了泰山遮天蔽日的形象。赏析和积累诗歌语言精炼,包含哲理,你能赏析吗?会当凌绝顶,一览众山小。 “会当凌绝顶,一览众山小。”这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。

深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言,充分体现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概,表现诗人早年的远大抱负。使全诗的意境格外的雄阔高昂。? 天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先县探家,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,叛贼攻破潼关,诗人被迫北上避难,安家于鄜州。七月,肃宗即位于灵武,诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押到长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘机逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达当时朝廷的所在地——凤翔县。这首诗是诗人逃离长安前一个月写的。 搔(sāo) 簪(zān)春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。国破山河在,

城春草木深。

感时花溅泪,

恨别鸟惊心,

烽火连三月,

家书抵万金。

白头搔更短,

浑欲不胜簪。国都破碎不堪,只有山河依旧存在;春天又来到长安城,只有荒草长得特别茂盛。

感世伤时,花也在流泪;怨恨别离,鸟也在啼叫惊动人心。/ 感时恨别,见花而落泪,听到鸟鸣而感到惊心 。

战乱持续了很长时间了,家里已久无音讯,家信可以抵得上万两黄金那么宝贵。由于忧伤烦恼,头上的白发越搔越短,简直连簪子也插不上了。(被毁坏到了无余人、无余物,忧国忧民 )(移情于物,感时伤世 )(思念家人 )(叹息衰老 )研读分析关于“白头”况我堕胡尘,及归尽华发。

——杜甫 《北征》

“白头”是实写苍老之态

以“望”为切入点比较两首诗:高大连绵的泰山,它神奇秀丽、巍峨高大国都沦陷后的残破城池和遍地荒草 一脉青色横亘于齐鲁之间,无尽无了泰山雄伟壮大,令人心神激荡,豪情满怀表达了建功立业的雄心,洋溢着盛唐的浪漫精神满城破败,凄凉荒芜,使人黯然神伤抒发了在战火中对亲人的思念和对国家的忧虑,深沉抑郁 山南山北分昏晓,细看峰峦层云,决眦目送归鸟 城池残破,花鸟仿佛也在感伤 满城荒草丛生,荒凉一片这两首诗风格迥异的原因是什么?从写作背景来说:

从写作题材来说:

从思想感情来说:

《望岳》写于社会繁荣的开元盛世,诗人生活优越,是一个意气风发的青年,笔端自然洋溢着蓬勃的朝气; 《春望》写于战乱之中,诗人颠沛流离,字里行间既有对国家命运的担忧,又有对家人的牵挂,怎能不沉重? 《望岳》以五岳之首泰山为写作对象,它巍峨、高大、秀丽、神奇给人以振奋与昂扬; 《春望》着眼于沦陷后的国都,荒凉破败的城池、杂乱森郁的草木,让人内心忧戚愁苦。 《望岳》中的“会当凌绝顶,一览众山小”展现的是不怕困难、敢于攀登绝顶的气概; 《春望》中的“白头搔更短,浑欲不胜簪”是因为烽火遍地、家信不通,所以离乱伤痛。

探究石壕吏——杜甫 石壕吏 杜甫暮投石壕( )村,有吏夜捉人。 老翁逾( )墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦! 听妇前致词:三男邺( )城戍( )。一男附书至,二男新战死。 存者且偷生,死者长已矣! 室中更无人, 惟有乳下孙。 有孙母未去,出入无完裙( )。 老妪( )力虽衰,请从吏夜归, 急应( )河阳役,犹得备晨炊。 夜久语声绝,如闻泣幽咽( )。 天明登前途,独与老翁别。朗读háo yúyèshùqúnyìngyèyù 暮投( )石壕村,有吏夜捉人。老翁逾 )墙走( ),老妇出门看。吏呼一何( )怒,妇啼一何苦! 听妇前( )致词( ):三男邺城戍。一男附书至,二男新( )战死。存者且偷生( ),死者长已矣!室中更无人, 惟有乳下孙( )。有孙母未去,出入无完裙。老妪( )力虽衰,请从吏夜归,急应( )河阳役,犹得( )备晨炊。

夜久语声绝( ),如闻泣幽咽。天明登前途,独( )与老翁别。 字词: 投宿越过跑多么上前说话最近苟且的活着吃奶的孩子老妇应征能够断绝只这首诗写了件什么事?请你把这件事告诉大家。石壕吏:态度蛮横,如狼

似虎,奸诈刁蛮。老妪:危急之下挺身而出,勇于承担苦难以保全家中仅存的三人。 诗中有主要有几个人物形象?他们各有什么特点? 课文题目为《石壕吏》,为什么全文却以老妇人作为主要描写对象? 作者以老妇人的悲苦来反衬差吏的凶暴,这样写不仅节省笔墨,而且更真切感人。并且带给读者很大的想象空间,表现了诗歌的含蓄性特点。

《石壕吏》中写老妇和县吏的对话时,运用了 藏问于答的方法,明写老妇的独白,而暗写县吏的话语,细想会发现老妇的话语是差役逼出来的。吏:__________________________________

妇:“三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者 且偷生,死者长已矣。”

吏:__________________________

妇:“室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。”

吏:____________________________________

妇:“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。”汝家有男丁否尚有他人否战势紧急,休得推诿想一想 根据你的理解,你能用自己的话概括本诗的主题? 这是一个真实的故事。全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,表现诗人对叛军的憎恶,对国家能平叛战争的渴望,同时赞扬老妇自请应役的精神,也对统治者爪牙的残暴作了含蓄的揭露,对劳动人民表示的深切同情。

诗 风: 诗人之心,与受苦受难的劳苦大众息息相通。正因为忧国忧民之心,最终形成了杜甫的“沉郁顿挫”的诗风。世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。

——郭沫若 闻官军收河南河北

剑外忽传收蓟北, 初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在, 漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒, 青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡, 便下襄阳向洛阳。

【背景】作于763年春天,作者五十二岁。头年冬季,唐军在洛阳附近打了一个大胜仗,收复了洛阳和郑、汴等州,叛军头领薛嵩、张忠志等纷纷投降。第二年,史思明的儿子史朝义兵败自缢,持续七年多的“安史之乱”由此结束。正流寓梓州过着飘泊生活的杜甫听到这个消息,以饱含激情的笔墨,写下了这篇脍炙人口的名作。 登高

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 [注释] ①啸哀:指猿的叫声凄厉 ②渚(zhǔ):水中的小沙洲 ③鸟飞回:鸟在急风中飞舞盘旋 ④萧萧:风吹落的响声 ⑤万里:指远离故乡 ⑥长作客:长期漂泊他乡 ⑦百年:一生 ⑧艰难:兼指国运和自身命运 ⑨繁霜鬓:形容白发多。 ⑩潦倒:衰老多病,志不得伸。【背景】写于唐代宗大历二年(767),是杜甫晚年流寓夔州时,深秋登高有感而作的一首七律诗,后人赞之为“古今七律第一”。蜀相

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟 此诗借游览古迹,表达了诗人对蜀汉丞相诸葛亮雄才大略、辅佐两朝、忠心报国的称颂以及对他出师未捷而身死的惋惜之情。三顾频烦天下计:意思是刘备为统一天下而三顾茅庐,问计于诸葛亮。这是在赞美在对策中所表现的天才预见。频烦,犹“频繁”,多次。

两朝开济:指诸葛亮辅助刘备开创帝业,后又辅佐刘禅。两朝:刘备、刘禅父子两朝。开:开创。济:扶助。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟(jīn):出师还没有取得最后的胜利就先去世了,常使后世的英雄泪满衣襟。指诸葛亮多次出师伐魏,未能取胜,至蜀建兴十二年(234年)卒于五丈原(今陕西岐山东南)军中。出师:出兵。

世上疮痍,诗中圣哲。

满眼河山,大地早非唐李有;

一腔君国,草堂犹是杜陵春。

草堂留后世,诗圣著千秋。杜甫诗三首 《望岳》 《春望》 《石壕吏》 杜 甫字子美,是我国古代伟大的现实主义诗人。他怀抱“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想,但仕途坎坷,身经离乱,就用诗歌抒写怀,反映时事,其作品思想深刻,风格沉郁顿挫,形式多样。由于他的诗真实的反映了所处的时代,后世称为“诗史”;又由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。

代表作品:《前出塞》 《咏怀五百字》《北征》《兵车行》“三吏”“三别”。

“三吏”:《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》

“三别”:《新婚别》《垂老别》《无家别》杜甫的创作历程读书、壮游(35岁以前);遇李白、高适。

长安求职(35-44岁):杜甫先在长安应试,落第;几经波折得右卫率府胄曹参军,期间写了《兵车行》、《丽人行》等批评时政 、讽刺权贵的诗篇。

陷贼与为官(44-48岁):公元755年11月发生安史之乱,次年六月长安陷落,杜甫流亡,被判军俘获,次年四月,逃归凤翔肃宗行在,被任命为左拾遗,不久被贬为华州司功参军,次年(759)七月,杜甫弃官,先往秦州(甘肃天水),十二月又往成都。期间作“三吏”、“三别”。

漂泊西南(48-59岁逝世):48岁-50岁在成都草堂,后又漂泊,53岁又回草堂,友人严武保举他为检校工部员外郎(后人因称杜工部),次年严武突然去世,他到夔州住了近两年,写了很多诗。57岁乘船出峡,想回家乡。59岁冬天,死在由潭州到岳阳的一条船上。期间作《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》、《蜀相》、《闻官军收河南河北》、《登高》 ……望岳望岳 杜甫 岱宗夫如何?齐鲁青未了。 造化钟神秀,阴阳割昏晓。 荡胸生曾云,决眦入归鸟。 会当凌绝顶,一览众山小。岱(dài) 夫(fú) 了(liǎo) 曾(通“层”) 眦(zì)岱宗夫如何? 齐鲁青未了。 造化钟神秀, 阴阳割昏晓。 荡胸生曾云, 决眦入归鸟。 会当凌绝顶, 一览众山小。(写远望泰山的整体形象)你想知道泰山是什么样子的吗?从齐到鲁都望不尽它苍翠的山色。(写近望泰山的秀美高大)大自然把所有的神奇和灵秀都集中在泰山,山南山北的明暗由高拔的岱宗分割。 (写细望泰山的景物、诗人感受 )层望层云气升腾,令人胸怀涤荡;看飞鸟归山,看得人眼角几乎要裂开;(写诗人心底的愿望 )终要登上泰山顶峰,那时一眼望去,四周重重山峦都显得渺小了。赏析和积累诗歌语言精炼,包含哲理,你能赏析吗?造化钟神秀,阴阳割昏晓。 一个“钟”字将大自然人格化,化无情为有情。“割”字炼得极好,从山的北面来看,那照临下土的阳光像被一把硕大无比的刀切断了一样。突出了泰山遮天蔽日的形象。赏析和积累诗歌语言精炼,包含哲理,你能赏析吗?会当凌绝顶,一览众山小。 “会当凌绝顶,一览众山小。”这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。

深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言,充分体现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概,表现诗人早年的远大抱负。使全诗的意境格外的雄阔高昂。? 天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先县探家,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,叛贼攻破潼关,诗人被迫北上避难,安家于鄜州。七月,肃宗即位于灵武,诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押到长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘机逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达当时朝廷的所在地——凤翔县。这首诗是诗人逃离长安前一个月写的。 搔(sāo) 簪(zān)春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。国破山河在,

城春草木深。

感时花溅泪,

恨别鸟惊心,

烽火连三月,

家书抵万金。

白头搔更短,

浑欲不胜簪。国都破碎不堪,只有山河依旧存在;春天又来到长安城,只有荒草长得特别茂盛。

感世伤时,花也在流泪;怨恨别离,鸟也在啼叫惊动人心。/ 感时恨别,见花而落泪,听到鸟鸣而感到惊心 。

战乱持续了很长时间了,家里已久无音讯,家信可以抵得上万两黄金那么宝贵。由于忧伤烦恼,头上的白发越搔越短,简直连簪子也插不上了。(被毁坏到了无余人、无余物,忧国忧民 )(移情于物,感时伤世 )(思念家人 )(叹息衰老 )研读分析关于“白头”况我堕胡尘,及归尽华发。

——杜甫 《北征》

“白头”是实写苍老之态

以“望”为切入点比较两首诗:高大连绵的泰山,它神奇秀丽、巍峨高大国都沦陷后的残破城池和遍地荒草 一脉青色横亘于齐鲁之间,无尽无了泰山雄伟壮大,令人心神激荡,豪情满怀表达了建功立业的雄心,洋溢着盛唐的浪漫精神满城破败,凄凉荒芜,使人黯然神伤抒发了在战火中对亲人的思念和对国家的忧虑,深沉抑郁 山南山北分昏晓,细看峰峦层云,决眦目送归鸟 城池残破,花鸟仿佛也在感伤 满城荒草丛生,荒凉一片这两首诗风格迥异的原因是什么?从写作背景来说:

从写作题材来说:

从思想感情来说:

《望岳》写于社会繁荣的开元盛世,诗人生活优越,是一个意气风发的青年,笔端自然洋溢着蓬勃的朝气; 《春望》写于战乱之中,诗人颠沛流离,字里行间既有对国家命运的担忧,又有对家人的牵挂,怎能不沉重? 《望岳》以五岳之首泰山为写作对象,它巍峨、高大、秀丽、神奇给人以振奋与昂扬; 《春望》着眼于沦陷后的国都,荒凉破败的城池、杂乱森郁的草木,让人内心忧戚愁苦。 《望岳》中的“会当凌绝顶,一览众山小”展现的是不怕困难、敢于攀登绝顶的气概; 《春望》中的“白头搔更短,浑欲不胜簪”是因为烽火遍地、家信不通,所以离乱伤痛。

探究石壕吏——杜甫 石壕吏 杜甫暮投石壕( )村,有吏夜捉人。 老翁逾( )墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦! 听妇前致词:三男邺( )城戍( )。一男附书至,二男新战死。 存者且偷生,死者长已矣! 室中更无人, 惟有乳下孙。 有孙母未去,出入无完裙( )。 老妪( )力虽衰,请从吏夜归, 急应( )河阳役,犹得备晨炊。 夜久语声绝,如闻泣幽咽( )。 天明登前途,独与老翁别。朗读háo yúyèshùqúnyìngyèyù 暮投( )石壕村,有吏夜捉人。老翁逾 )墙走( ),老妇出门看。吏呼一何( )怒,妇啼一何苦! 听妇前( )致词( ):三男邺城戍。一男附书至,二男新( )战死。存者且偷生( ),死者长已矣!室中更无人, 惟有乳下孙( )。有孙母未去,出入无完裙。老妪( )力虽衰,请从吏夜归,急应( )河阳役,犹得( )备晨炊。

夜久语声绝( ),如闻泣幽咽。天明登前途,独( )与老翁别。 字词: 投宿越过跑多么上前说话最近苟且的活着吃奶的孩子老妇应征能够断绝只这首诗写了件什么事?请你把这件事告诉大家。石壕吏:态度蛮横,如狼

似虎,奸诈刁蛮。老妪:危急之下挺身而出,勇于承担苦难以保全家中仅存的三人。 诗中有主要有几个人物形象?他们各有什么特点? 课文题目为《石壕吏》,为什么全文却以老妇人作为主要描写对象? 作者以老妇人的悲苦来反衬差吏的凶暴,这样写不仅节省笔墨,而且更真切感人。并且带给读者很大的想象空间,表现了诗歌的含蓄性特点。

《石壕吏》中写老妇和县吏的对话时,运用了 藏问于答的方法,明写老妇的独白,而暗写县吏的话语,细想会发现老妇的话语是差役逼出来的。吏:__________________________________

妇:“三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者 且偷生,死者长已矣。”

吏:__________________________

妇:“室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。”

吏:____________________________________

妇:“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。”汝家有男丁否尚有他人否战势紧急,休得推诿想一想 根据你的理解,你能用自己的话概括本诗的主题? 这是一个真实的故事。全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,表现诗人对叛军的憎恶,对国家能平叛战争的渴望,同时赞扬老妇自请应役的精神,也对统治者爪牙的残暴作了含蓄的揭露,对劳动人民表示的深切同情。

诗 风: 诗人之心,与受苦受难的劳苦大众息息相通。正因为忧国忧民之心,最终形成了杜甫的“沉郁顿挫”的诗风。世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。

——郭沫若 闻官军收河南河北

剑外忽传收蓟北, 初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在, 漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒, 青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡, 便下襄阳向洛阳。

【背景】作于763年春天,作者五十二岁。头年冬季,唐军在洛阳附近打了一个大胜仗,收复了洛阳和郑、汴等州,叛军头领薛嵩、张忠志等纷纷投降。第二年,史思明的儿子史朝义兵败自缢,持续七年多的“安史之乱”由此结束。正流寓梓州过着飘泊生活的杜甫听到这个消息,以饱含激情的笔墨,写下了这篇脍炙人口的名作。 登高

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 [注释] ①啸哀:指猿的叫声凄厉 ②渚(zhǔ):水中的小沙洲 ③鸟飞回:鸟在急风中飞舞盘旋 ④萧萧:风吹落的响声 ⑤万里:指远离故乡 ⑥长作客:长期漂泊他乡 ⑦百年:一生 ⑧艰难:兼指国运和自身命运 ⑨繁霜鬓:形容白发多。 ⑩潦倒:衰老多病,志不得伸。【背景】写于唐代宗大历二年(767),是杜甫晚年流寓夔州时,深秋登高有感而作的一首七律诗,后人赞之为“古今七律第一”。蜀相

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟 此诗借游览古迹,表达了诗人对蜀汉丞相诸葛亮雄才大略、辅佐两朝、忠心报国的称颂以及对他出师未捷而身死的惋惜之情。三顾频烦天下计:意思是刘备为统一天下而三顾茅庐,问计于诸葛亮。这是在赞美在对策中所表现的天才预见。频烦,犹“频繁”,多次。

两朝开济:指诸葛亮辅助刘备开创帝业,后又辅佐刘禅。两朝:刘备、刘禅父子两朝。开:开创。济:扶助。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟(jīn):出师还没有取得最后的胜利就先去世了,常使后世的英雄泪满衣襟。指诸葛亮多次出师伐魏,未能取胜,至蜀建兴十二年(234年)卒于五丈原(今陕西岐山东南)军中。出师:出兵。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》