广东省茂名市华南师范大学附属茂名滨海学校2023-2024学年高二下学期第一次阶段性考试历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 广东省茂名市华南师范大学附属茂名滨海学校2023-2024学年高二下学期第一次阶段性考试历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 39.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-15 20:21:59 | ||

图片预览

文档简介

滨海华附2023—2024学年第二学期第一次段考

高二历史试卷

一、选择题:本大题共25道,每题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.西周封建着眼于天、地、人,尊“地之义”“民之行”“修其教,不易其俗;齐其政,不易其宜”,以求“藏天下于地方、由地方以见天下”。这反映了西周封建的实行( )

A.具有家国一体的色彩 B.具有自然风土的民情

C.具有民敬天地的特色 D.具有天下一家的特点

2.有学者认为,中国古代夏商周三代历史由部族时代到封邦建国,从天下万国到方邦联盟不过是共同体核心的一次次转移。孔子说,夏商周三代之间是“相递损益”的关系。这说明( )

A.方邦联盟是当时华夏政治的共同体 B.中原文化是各部族聚合裂变的产物

C.西周的封邦建国是一项伟大的创举 D.华夏文化体系具有共同性和继承性

3.中华文化主张和而不同。西周末年,太史伯说:“和实生物,同则不继”,认为不同事物之间彼此配合达到平衡。孔子、孟子则提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。这反映了( )

A.传统文化突出共性否定个性 B.中华传统文化的传承与发展

C.求同存异是中华文化的根本 D.传统的道德准则形成于西周

4.从周王朝到秦帝国的转变,以下各项中最能体现这一转变内涵的是( )

A.民族交融 B.体制变化 C.思想变迁 D.经济转型

5.《史记》载:“始皇为微行咸阳,与武士四人俱,夜出逢盗兰池,见窘,武士击杀盗,关中大索二十日。”《资治通鉴》载:“始皇东游,至阳武博浪沙中,张良令力士操铁椎狙击始皇,误中副车。始皇惊,求,弗得,令天下大索十日。”这些材料可以用来说明秦朝( )

A.民族矛盾的加剧 B.政策严苛的原因

C.六国势力的复辟 D.关中地位的重要

6.从汉高祖到景帝,皇帝宗室被封为诸侯王的共四十六人,王子侯者二十七人,功臣侯者二百四十人,外戚侯者二十五人。汉初的分封( )

A.促进了汉初经济恢复 B.抑制了豪强地主势力

C.维护了国家政权稳定 D.埋下了地方割据隐患

7.先秦许多名臣出身微贱,如“傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”。魏晋时期则愈加强调官吏的出身和门第。这反映了魏晋时期( )

A.宗法思想逐渐退出政坛 B.儒学被用于规范君臣关系

C.阶层固化影响官僚政治 D.天下大同替换为社会不公

8.魏晋时期游牧民族大量南迁,建立众多汉化政权,“开庠序之美,弘儒教之风”。农书《齐民要术》中记载了制作奶酪、油酥的技术,北方汉语中也充斥“胡虏”之音。据此可知,魏晋时期( )

A.、人口迁移促进南北方文化交流 B.民族交融呈现双向互动特征

C.政权更迭加速少数民族封建化 D.丝路贸易丰富中原经济生活

9.唐代,朝廷对岭南的官员输出以贬谪为主,对西域的官员输出以建功为主。在贬流文人的笔下,岭南不仅是“牢笼”,更是“鬼门关”“死亡乡”;而岑参认定“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”,甚或姚崇、宋塬、苏颈等人因曾就职西北边疆而官拜宰相。这一差别反映了,当时( )

A.民族政策的重北轻南 B.经济发展的区域失衡

C.自然环境的地区差异 D.南北诗风的源流特色

10.据徐松《登科记考》载,中晚唐时籍贯可考的进士共470人,其中籍贯在北方五道(关内、河南、河北、河东、陇右)的共245人,在南方五道(江南道、山南道、淮南道、剑南道、岭南道)的有225人。这一分布情况缘于( )

A.南北民族交融加强 B.科举制度的完善 C.南北经济均衡发展 D.人文环境的变迁

11.北宋张载任官时,以“不刑一人”为理想的治政标准。他常设酒食招待乡里的老人,询问其疾苦,并教导他们训诫子弟的方法;为使县里颁布的文告家喻户晓,他还常把乡长们召集到衙门,“谆谆口谕,使往告其里闾”。这些做法( )

A.体现了无为而治的思想 B.反映了律令儒家化的趋势

C.强调了基层教化的作用 D.利用乡约以净化民风民俗

12.佛教刚入中国时,被儒家批判为“无君无父”。但元代重编的《敕修百丈清规》第一页就写着“大智寿圣禅寺主持臣僧德辉奉敕重修”,用了“臣僧”二字,而且将称颂祷拜君主的《报恩章》置于供养佛祖的《报本章》之前,代表着出家人彻底摆脱了不拜俗的戒条。这表明元朝时期( )

A.佛教伦理中国化 B.佛教成为国教 C.佛教完成世俗化 D.佛教儒学合一

13.1896年,湖广总督张之洞饬令推行《时务报》,全国多省官员札饬效仿,推广热潮兴起。戊戌变法失败后,《农学报》《蒙学报》等论学类维新报刊由于倾向传播新学,无损体制,仍然受到晚清官员的推广。这反映了当时统治阶层( )

A.重视对大众的思想启蒙 B.寻求合理化的治理方式

C.对报刊的认知发生改变 D.与维新派合办维新报刊

14.民国初年形成了接受西方的社会生活习尚就是文明、开化,否则就是保守、顽固的崇洋风气。在其影响下,“人士趋改洋服洋帽”,各地西装及其衣料买卖大为兴隆,各种洋货畅销,而国货则大受排挤。材料所述现象( )

A.说明民初社会生活缺少理性 B.可佐证制度变革带来的影响

C.表明民族资本主义发展迅速 D.反映了救亡图存的社会思潮

15.1978年7月至9月,国务院召开务虚会议,着重探讨了各类引进问题,尤其是怎样提升技术引入力度、增加外汇、使用比较合理的方式去引进海外投资等。这表明当时我国( )

A.加大对外开放力度 B.改善经济建设环境

C.调整外资利用方式 D.探寻经济发展路径

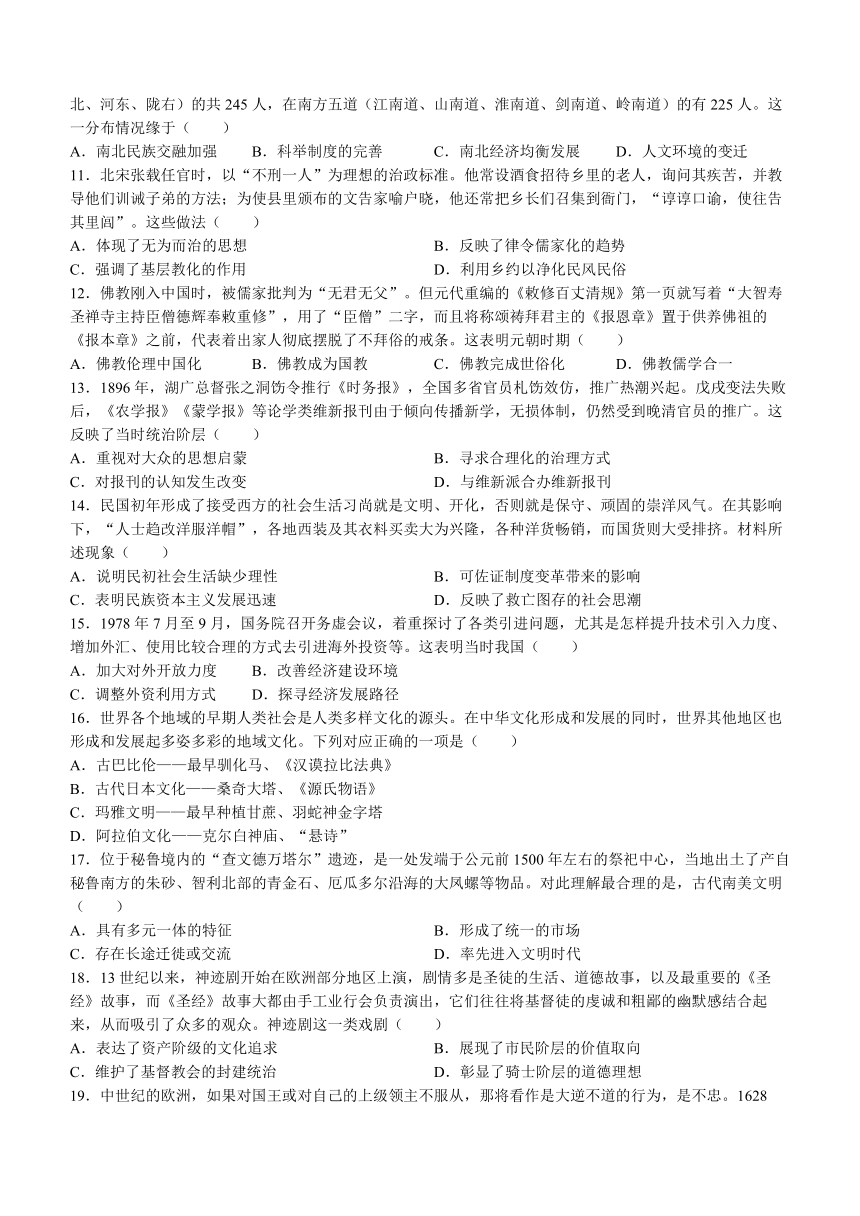

16.世界各个地域的早期人类社会是人类多样文化的源头。在中华文化形成和发展的同时,世界其他地区也形成和发展起多姿多彩的地域文化。下列对应正确的一项是( )

A.古巴比伦——最早驯化马、《汉谟拉比法典》

B.古代日本文化——桑奇大塔、《源氏物语》

C.玛雅文明——最早种植甘蔗、羽蛇神金字塔

D.阿拉伯文化——克尔白神庙、“悬诗”

17.位于秘鲁境内的“查文德万塔尔”遗迹,是一处发端于公元前1500年左右的祭祀中心,当地出土了产自秘鲁南方的朱砂、智利北部的青金石、厄瓜多尔沿海的大凤螺等物品。对此理解最合理的是,古代南美文明( )

A.具有多元一体的特征 B.形成了统一的市场

C.存在长途迁徙或交流 D.率先进入文明时代

18.13世纪以来,神迹剧开始在欧洲部分地区上演,剧情多是圣徒的生活、道德故事,以及最重要的《圣经》故事,而《圣经》故事大都由手工业行会负责演出,它们往往将基督徒的虔诚和粗鄙的幽默感结合起来,从而吸引了众多的观众。神迹剧这一类戏剧( )

A.表达了资产阶级的文化追求 B.展现了市民阶层的价值取向

C.维护了基督教会的封建统治 D.彰显了骑士阶层的道德理想

19.中世纪的欧洲,如果对国王或对自己的上级领主不服从,那将看作是大逆不道的行为,是不忠。1628年,英国《权利请愿书》指出,对国王的不忠,并不是对公共事业的不忠。1649年,国王查理一世被判处死刑,罪名是“暴君、叛徒、杀人犯和我国善良人民的公敌”。这些变化反映出英国( )

A.共和国体制的建立 B.忠诚观念日益沦丧

C.君主立宪制的形成 D.民族国家意识强化

20.17世纪中期,西欧出版了各种类型新式地图与地图集,甚至传统书商也开始在书籍中添加一些地图插页或者封面,配合这一时期流行的冒险故事和游记文学。这主要是因为( )

A.外部空间知识的更新 B.商业革命的兴起

C.民众文化水平的提高 D.印刷技术的传入

21.17世纪,某思想家写道:“由于不受法律和国王的控制,人们的生活中缺乏可使每人都敬畏的公共权力,他们就处于被称作战争的条件之下;在战争中,每一个人都反对另一个人。为了摆脱这种无法无天的局面,人们用他们的自由换得了社会和政治秩序。”由此可见,该思想家( )

A.倡导政治革命 B.认同民主共和 C.反对自由平等 D.主张社会契约

22.德国政治经济学之父李斯特在19世纪40年代多次说道:生机勃勃的工业是民族精神的一剂补药。对经济问题漫不经心是危险的——且不论和英国相比德国的经济很落后,而且德国人将远远落后于法国人和北美人,甚至远远落后于俄国人,这是一种明显堕落的状态,其前景足以将任何爱国者都吓得手足无措。这种观点旨在强调( )

A.德意志与其他国家有不可调和的矛盾 B.德意志具备得天独厚的工业资源优势

C.通过推进经济一体化实现德意志统一 D.发展工业经济以提升德意志民族认同

23.1900年,美国纽约市近400万人口中,有150万人居住在贫民窟。1911年,英国一些城市中两人以上同住一间屋的比例仍相当高。这可用于说明当时( )

A.社会阶级矛盾的加剧 B.城市化进程中的问题

C.英美社会治理的滞后 D.英美经济水平的倒退

24.20世纪30年代前后,苏联政府开办外宾商店。苏联公民可以使用沙俄金币、金戒指、金勋章、金表等贵重物品购买该商店的商品,政府则把交易得来的金属制品拆解、鼓碎、碾磨、融化,最终同沙俄金币一起流向国际市场。苏联这一做法意在( )

A.改变计划经济的管理体制 B.缓解经济危机带来的冲击

C.为国家工业化建设筹措资金 D.与美国争夺世界霸主的地位

25.2000年美国大选中,共和党总统候选人布什认为,美国关注的优先次序是:俄罗斯和一个强大的北约、中国、西半球以及中东。2001年8月,布什总统和他的高级顾问正在集中精力研究可能的敌对国家,对美国情报部门关于“可能针对美国的袭击”的警告充耳不闻。这则史料表明( )

A.非传统安全因素严重威胁到美国的国家安全

B.冷战思维误导了美国对国家安全形势的判断

C.全球贫富差距是恐怖主义滋生蔓延的土壤

D.霸权主义和强权政治威胁到了世界的和平

二、非选择题:(本大题共4小题,26题14分、27题14分、28题12分、29题10分,共50分)

26.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈严文明等《中华文明史》

材料二 宋明理学最初产生于北宋时期,盛行于南宋、元明时期,对中国社会产生了深远影响。它是融合了佛、儒、道三教,将三教理论融为一体的思想体系,是北宋时期之后社会经济政治高度发展的理论体现,也是中国古代哲学长期发展的结晶。宋明理学重视人的道德修养,但在它为封建专制的统治者作为官方思想去批判一切的时候,它最终便发展成为恃强凌弱而又扭曲的“存天理、灭人欲”。

——赵佳为《历史唯物主义视角下的宋明理学》

材料三 明末清初社会的激烈动荡,促进了思想界的活跃。李贽提倡个性解放;黄宗羲在《明夷待访录》中痛斥封建专制制度是“天下之大害”;黄宗羲在中国历史上首次提出“工商皆本”的口号;唐甄在《潜书·空语》中提及“凡为帝王者皆为贼”;王夫之在《张正自蒙注》中指出“理欲皆自然”。这些早期的启蒙思想在中国思想界掀起了狂涛巨澜,使中国思想界一度出现了群星璀璨的繁荣局面,他们对封建传统的批判精神,对后世产生深远影响。

——陈寒鸣《中国早期启蒙思潮略论》

(1)根据材料一并结合所学,列举百家争鸣的代表派别、代表人物及代表思想。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,指出宋明理学具有哪些积极影响?(4分)

(3)根据材料分析明末清初这些“狂涛巨澜”出现的背景。(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 1565年,西班牙在菲律宾建立殖民统治后,很快在马尼拉建立了亚洲贸易总部,并积极招揽中国商人。隆庆元年(1567年),明政府虽不允许中国人从事涉外贸易,但“臣服于天朝上国德行的”西方国家逐渐排除在禁止之列。期间,满载白银的帆船会从阿卡普尔科出发,历时3个月横渡太平洋,抵达马尼拉,用白银交易丝绸、瓷器后再花费六个月时间的返回阿卡普尔科,最后将商品销往拉美各地。

西属美洲的贵族以穿中国丝绸的衣服为荣耀,瓷器甚至成为观赏的艺术珍品。据统计,自隆庆五年(1571)至明末,经由菲律宾流入中国的美洲白银总计约为4000万两。马尼拉大帆船贸易持续了两个半世纪,1815年,“麦哲伦”号离开阿卡普尔科返回马尼拉,大帆船贸易最终落下帷幕。

——摘编自廖大珂《漳州月港与大帆船贸易》

材料二 跨越太平洋的马尼拉大帆船航路,沟通了中国与美洲、欧洲的贸易圈,打通了“新海上丝绸之路”环球化的最后一里路,成为近500年来古老中国联系欧美经济文化体系的重要通道,沿着这一通道舶来的美欧物产,如:番薯、马铃薯、玉米、西红柿、烟草等,经过商人被带入中国并广泛传播,深刻改变了近古中国的社会景观与生活内涵。

——摘编自吴春明《月港—马尼拉航路对中华文化史的贡献》

(1)根据材料并结合所学知识,简述马尼拉大帆船贸易兴起的有利条件。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述马尼拉大帆船贸易兴起的特点。(5分)

(3)结合上述材料和所学知识,分析马尼拉大帆船贸易对中国的影响。说明影响一个国家政治体制形成的主要因素。(4分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 17、18世纪这两百年间,来过中国的传教士至少在1000人以上,在传教士、商人和旅行家的详细描述中,中国一片繁荣富庶,人民安居乐业,讲究道德,文明、和谐的气氛。制度完美、稳定、经久不衰。整个国家崇尚学问、重视教育,统治国家的不是贵族,而是一些有高度教养的官员,他们取得官位是通过一系列国家举行的考试获得的,这在欧洲是难以想象的。在欧洲人眼中,中国人在治国术上超过了其他所有民族。欧洲人也第一次看到孔子著作和中国经书的译本,他们发现,一个两千年前的人居然如此有见地。在欧洲人的心理上,孔子成为了18世纪启蒙时代的保护神。

——摘编自《专家武斌:中国文化曾影响了欧洲启蒙运动》

结合材料与所学知识,从世界近代史的角度,围绕“东西文化的交融”自行拟定一个主题,并进行论证。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严密,表达清楚)

29.阅读材料,回答问题。(10分)

材料一 明朝中叶,农业生产水平有了显著的提高。主要农具类型比较齐备,产量、质量不断提高,如水转连磨在宋元两代的基础上有进一步的发展,南方的水碓既被用于运碓成米、转磨成面,还广泛被用于引水灌溉稻田。在畜力缺乏的地区,还出现了“代耕法”,以耕架代犁,“一人一手之力足敌二牛”。长江三角洲和岭南一带,蚕桑业特别发达。棉花的种植遍布天下。据称,松江200万亩耕地“大半植棉”。烟草自东南亚传入后,很快推广,至明末“北土亦多种之”。

材料二 据记载,嘉定城乡各地,“民间机杼之声相闻也”“昼夜纺织,公私诸费皆赖之”。在松嘉棉织区不仅有以织布为业的机户,也有专门从事棉布加工的轧花业与弹花业,还有专门从事棉布加工的浆染业和踹布业,以及棉布再制品行业,如松江的暑袜业……当时从事个体经营的手工业者,如铁匠、木匠、染匠、窑匠、石匠、弹花匠等,被称为“百工杂作”。此外,雇工大量出现。如万历年间,分散在苏州“机坊”和“染坊”里的织工和染工就各有数千人。景德镇的制瓷业佣工“皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人”。各地的矿工也随着民营矿业的发展,人数也日益增加。

——以上材料均摘编自李天石等主编《中国古代史教程》

(1)根据材料一、二、概括明朝中后期经济发展的表现。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括明朝中后期经济发展的原因。(5分)

高二历史试卷

一、选择题:本大题共25道,每题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.西周封建着眼于天、地、人,尊“地之义”“民之行”“修其教,不易其俗;齐其政,不易其宜”,以求“藏天下于地方、由地方以见天下”。这反映了西周封建的实行( )

A.具有家国一体的色彩 B.具有自然风土的民情

C.具有民敬天地的特色 D.具有天下一家的特点

2.有学者认为,中国古代夏商周三代历史由部族时代到封邦建国,从天下万国到方邦联盟不过是共同体核心的一次次转移。孔子说,夏商周三代之间是“相递损益”的关系。这说明( )

A.方邦联盟是当时华夏政治的共同体 B.中原文化是各部族聚合裂变的产物

C.西周的封邦建国是一项伟大的创举 D.华夏文化体系具有共同性和继承性

3.中华文化主张和而不同。西周末年,太史伯说:“和实生物,同则不继”,认为不同事物之间彼此配合达到平衡。孔子、孟子则提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。这反映了( )

A.传统文化突出共性否定个性 B.中华传统文化的传承与发展

C.求同存异是中华文化的根本 D.传统的道德准则形成于西周

4.从周王朝到秦帝国的转变,以下各项中最能体现这一转变内涵的是( )

A.民族交融 B.体制变化 C.思想变迁 D.经济转型

5.《史记》载:“始皇为微行咸阳,与武士四人俱,夜出逢盗兰池,见窘,武士击杀盗,关中大索二十日。”《资治通鉴》载:“始皇东游,至阳武博浪沙中,张良令力士操铁椎狙击始皇,误中副车。始皇惊,求,弗得,令天下大索十日。”这些材料可以用来说明秦朝( )

A.民族矛盾的加剧 B.政策严苛的原因

C.六国势力的复辟 D.关中地位的重要

6.从汉高祖到景帝,皇帝宗室被封为诸侯王的共四十六人,王子侯者二十七人,功臣侯者二百四十人,外戚侯者二十五人。汉初的分封( )

A.促进了汉初经济恢复 B.抑制了豪强地主势力

C.维护了国家政权稳定 D.埋下了地方割据隐患

7.先秦许多名臣出身微贱,如“傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”。魏晋时期则愈加强调官吏的出身和门第。这反映了魏晋时期( )

A.宗法思想逐渐退出政坛 B.儒学被用于规范君臣关系

C.阶层固化影响官僚政治 D.天下大同替换为社会不公

8.魏晋时期游牧民族大量南迁,建立众多汉化政权,“开庠序之美,弘儒教之风”。农书《齐民要术》中记载了制作奶酪、油酥的技术,北方汉语中也充斥“胡虏”之音。据此可知,魏晋时期( )

A.、人口迁移促进南北方文化交流 B.民族交融呈现双向互动特征

C.政权更迭加速少数民族封建化 D.丝路贸易丰富中原经济生活

9.唐代,朝廷对岭南的官员输出以贬谪为主,对西域的官员输出以建功为主。在贬流文人的笔下,岭南不仅是“牢笼”,更是“鬼门关”“死亡乡”;而岑参认定“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”,甚或姚崇、宋塬、苏颈等人因曾就职西北边疆而官拜宰相。这一差别反映了,当时( )

A.民族政策的重北轻南 B.经济发展的区域失衡

C.自然环境的地区差异 D.南北诗风的源流特色

10.据徐松《登科记考》载,中晚唐时籍贯可考的进士共470人,其中籍贯在北方五道(关内、河南、河北、河东、陇右)的共245人,在南方五道(江南道、山南道、淮南道、剑南道、岭南道)的有225人。这一分布情况缘于( )

A.南北民族交融加强 B.科举制度的完善 C.南北经济均衡发展 D.人文环境的变迁

11.北宋张载任官时,以“不刑一人”为理想的治政标准。他常设酒食招待乡里的老人,询问其疾苦,并教导他们训诫子弟的方法;为使县里颁布的文告家喻户晓,他还常把乡长们召集到衙门,“谆谆口谕,使往告其里闾”。这些做法( )

A.体现了无为而治的思想 B.反映了律令儒家化的趋势

C.强调了基层教化的作用 D.利用乡约以净化民风民俗

12.佛教刚入中国时,被儒家批判为“无君无父”。但元代重编的《敕修百丈清规》第一页就写着“大智寿圣禅寺主持臣僧德辉奉敕重修”,用了“臣僧”二字,而且将称颂祷拜君主的《报恩章》置于供养佛祖的《报本章》之前,代表着出家人彻底摆脱了不拜俗的戒条。这表明元朝时期( )

A.佛教伦理中国化 B.佛教成为国教 C.佛教完成世俗化 D.佛教儒学合一

13.1896年,湖广总督张之洞饬令推行《时务报》,全国多省官员札饬效仿,推广热潮兴起。戊戌变法失败后,《农学报》《蒙学报》等论学类维新报刊由于倾向传播新学,无损体制,仍然受到晚清官员的推广。这反映了当时统治阶层( )

A.重视对大众的思想启蒙 B.寻求合理化的治理方式

C.对报刊的认知发生改变 D.与维新派合办维新报刊

14.民国初年形成了接受西方的社会生活习尚就是文明、开化,否则就是保守、顽固的崇洋风气。在其影响下,“人士趋改洋服洋帽”,各地西装及其衣料买卖大为兴隆,各种洋货畅销,而国货则大受排挤。材料所述现象( )

A.说明民初社会生活缺少理性 B.可佐证制度变革带来的影响

C.表明民族资本主义发展迅速 D.反映了救亡图存的社会思潮

15.1978年7月至9月,国务院召开务虚会议,着重探讨了各类引进问题,尤其是怎样提升技术引入力度、增加外汇、使用比较合理的方式去引进海外投资等。这表明当时我国( )

A.加大对外开放力度 B.改善经济建设环境

C.调整外资利用方式 D.探寻经济发展路径

16.世界各个地域的早期人类社会是人类多样文化的源头。在中华文化形成和发展的同时,世界其他地区也形成和发展起多姿多彩的地域文化。下列对应正确的一项是( )

A.古巴比伦——最早驯化马、《汉谟拉比法典》

B.古代日本文化——桑奇大塔、《源氏物语》

C.玛雅文明——最早种植甘蔗、羽蛇神金字塔

D.阿拉伯文化——克尔白神庙、“悬诗”

17.位于秘鲁境内的“查文德万塔尔”遗迹,是一处发端于公元前1500年左右的祭祀中心,当地出土了产自秘鲁南方的朱砂、智利北部的青金石、厄瓜多尔沿海的大凤螺等物品。对此理解最合理的是,古代南美文明( )

A.具有多元一体的特征 B.形成了统一的市场

C.存在长途迁徙或交流 D.率先进入文明时代

18.13世纪以来,神迹剧开始在欧洲部分地区上演,剧情多是圣徒的生活、道德故事,以及最重要的《圣经》故事,而《圣经》故事大都由手工业行会负责演出,它们往往将基督徒的虔诚和粗鄙的幽默感结合起来,从而吸引了众多的观众。神迹剧这一类戏剧( )

A.表达了资产阶级的文化追求 B.展现了市民阶层的价值取向

C.维护了基督教会的封建统治 D.彰显了骑士阶层的道德理想

19.中世纪的欧洲,如果对国王或对自己的上级领主不服从,那将看作是大逆不道的行为,是不忠。1628年,英国《权利请愿书》指出,对国王的不忠,并不是对公共事业的不忠。1649年,国王查理一世被判处死刑,罪名是“暴君、叛徒、杀人犯和我国善良人民的公敌”。这些变化反映出英国( )

A.共和国体制的建立 B.忠诚观念日益沦丧

C.君主立宪制的形成 D.民族国家意识强化

20.17世纪中期,西欧出版了各种类型新式地图与地图集,甚至传统书商也开始在书籍中添加一些地图插页或者封面,配合这一时期流行的冒险故事和游记文学。这主要是因为( )

A.外部空间知识的更新 B.商业革命的兴起

C.民众文化水平的提高 D.印刷技术的传入

21.17世纪,某思想家写道:“由于不受法律和国王的控制,人们的生活中缺乏可使每人都敬畏的公共权力,他们就处于被称作战争的条件之下;在战争中,每一个人都反对另一个人。为了摆脱这种无法无天的局面,人们用他们的自由换得了社会和政治秩序。”由此可见,该思想家( )

A.倡导政治革命 B.认同民主共和 C.反对自由平等 D.主张社会契约

22.德国政治经济学之父李斯特在19世纪40年代多次说道:生机勃勃的工业是民族精神的一剂补药。对经济问题漫不经心是危险的——且不论和英国相比德国的经济很落后,而且德国人将远远落后于法国人和北美人,甚至远远落后于俄国人,这是一种明显堕落的状态,其前景足以将任何爱国者都吓得手足无措。这种观点旨在强调( )

A.德意志与其他国家有不可调和的矛盾 B.德意志具备得天独厚的工业资源优势

C.通过推进经济一体化实现德意志统一 D.发展工业经济以提升德意志民族认同

23.1900年,美国纽约市近400万人口中,有150万人居住在贫民窟。1911年,英国一些城市中两人以上同住一间屋的比例仍相当高。这可用于说明当时( )

A.社会阶级矛盾的加剧 B.城市化进程中的问题

C.英美社会治理的滞后 D.英美经济水平的倒退

24.20世纪30年代前后,苏联政府开办外宾商店。苏联公民可以使用沙俄金币、金戒指、金勋章、金表等贵重物品购买该商店的商品,政府则把交易得来的金属制品拆解、鼓碎、碾磨、融化,最终同沙俄金币一起流向国际市场。苏联这一做法意在( )

A.改变计划经济的管理体制 B.缓解经济危机带来的冲击

C.为国家工业化建设筹措资金 D.与美国争夺世界霸主的地位

25.2000年美国大选中,共和党总统候选人布什认为,美国关注的优先次序是:俄罗斯和一个强大的北约、中国、西半球以及中东。2001年8月,布什总统和他的高级顾问正在集中精力研究可能的敌对国家,对美国情报部门关于“可能针对美国的袭击”的警告充耳不闻。这则史料表明( )

A.非传统安全因素严重威胁到美国的国家安全

B.冷战思维误导了美国对国家安全形势的判断

C.全球贫富差距是恐怖主义滋生蔓延的土壤

D.霸权主义和强权政治威胁到了世界的和平

二、非选择题:(本大题共4小题,26题14分、27题14分、28题12分、29题10分,共50分)

26.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈严文明等《中华文明史》

材料二 宋明理学最初产生于北宋时期,盛行于南宋、元明时期,对中国社会产生了深远影响。它是融合了佛、儒、道三教,将三教理论融为一体的思想体系,是北宋时期之后社会经济政治高度发展的理论体现,也是中国古代哲学长期发展的结晶。宋明理学重视人的道德修养,但在它为封建专制的统治者作为官方思想去批判一切的时候,它最终便发展成为恃强凌弱而又扭曲的“存天理、灭人欲”。

——赵佳为《历史唯物主义视角下的宋明理学》

材料三 明末清初社会的激烈动荡,促进了思想界的活跃。李贽提倡个性解放;黄宗羲在《明夷待访录》中痛斥封建专制制度是“天下之大害”;黄宗羲在中国历史上首次提出“工商皆本”的口号;唐甄在《潜书·空语》中提及“凡为帝王者皆为贼”;王夫之在《张正自蒙注》中指出“理欲皆自然”。这些早期的启蒙思想在中国思想界掀起了狂涛巨澜,使中国思想界一度出现了群星璀璨的繁荣局面,他们对封建传统的批判精神,对后世产生深远影响。

——陈寒鸣《中国早期启蒙思潮略论》

(1)根据材料一并结合所学,列举百家争鸣的代表派别、代表人物及代表思想。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,指出宋明理学具有哪些积极影响?(4分)

(3)根据材料分析明末清初这些“狂涛巨澜”出现的背景。(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 1565年,西班牙在菲律宾建立殖民统治后,很快在马尼拉建立了亚洲贸易总部,并积极招揽中国商人。隆庆元年(1567年),明政府虽不允许中国人从事涉外贸易,但“臣服于天朝上国德行的”西方国家逐渐排除在禁止之列。期间,满载白银的帆船会从阿卡普尔科出发,历时3个月横渡太平洋,抵达马尼拉,用白银交易丝绸、瓷器后再花费六个月时间的返回阿卡普尔科,最后将商品销往拉美各地。

西属美洲的贵族以穿中国丝绸的衣服为荣耀,瓷器甚至成为观赏的艺术珍品。据统计,自隆庆五年(1571)至明末,经由菲律宾流入中国的美洲白银总计约为4000万两。马尼拉大帆船贸易持续了两个半世纪,1815年,“麦哲伦”号离开阿卡普尔科返回马尼拉,大帆船贸易最终落下帷幕。

——摘编自廖大珂《漳州月港与大帆船贸易》

材料二 跨越太平洋的马尼拉大帆船航路,沟通了中国与美洲、欧洲的贸易圈,打通了“新海上丝绸之路”环球化的最后一里路,成为近500年来古老中国联系欧美经济文化体系的重要通道,沿着这一通道舶来的美欧物产,如:番薯、马铃薯、玉米、西红柿、烟草等,经过商人被带入中国并广泛传播,深刻改变了近古中国的社会景观与生活内涵。

——摘编自吴春明《月港—马尼拉航路对中华文化史的贡献》

(1)根据材料并结合所学知识,简述马尼拉大帆船贸易兴起的有利条件。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述马尼拉大帆船贸易兴起的特点。(5分)

(3)结合上述材料和所学知识,分析马尼拉大帆船贸易对中国的影响。说明影响一个国家政治体制形成的主要因素。(4分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 17、18世纪这两百年间,来过中国的传教士至少在1000人以上,在传教士、商人和旅行家的详细描述中,中国一片繁荣富庶,人民安居乐业,讲究道德,文明、和谐的气氛。制度完美、稳定、经久不衰。整个国家崇尚学问、重视教育,统治国家的不是贵族,而是一些有高度教养的官员,他们取得官位是通过一系列国家举行的考试获得的,这在欧洲是难以想象的。在欧洲人眼中,中国人在治国术上超过了其他所有民族。欧洲人也第一次看到孔子著作和中国经书的译本,他们发现,一个两千年前的人居然如此有见地。在欧洲人的心理上,孔子成为了18世纪启蒙时代的保护神。

——摘编自《专家武斌:中国文化曾影响了欧洲启蒙运动》

结合材料与所学知识,从世界近代史的角度,围绕“东西文化的交融”自行拟定一个主题,并进行论证。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严密,表达清楚)

29.阅读材料,回答问题。(10分)

材料一 明朝中叶,农业生产水平有了显著的提高。主要农具类型比较齐备,产量、质量不断提高,如水转连磨在宋元两代的基础上有进一步的发展,南方的水碓既被用于运碓成米、转磨成面,还广泛被用于引水灌溉稻田。在畜力缺乏的地区,还出现了“代耕法”,以耕架代犁,“一人一手之力足敌二牛”。长江三角洲和岭南一带,蚕桑业特别发达。棉花的种植遍布天下。据称,松江200万亩耕地“大半植棉”。烟草自东南亚传入后,很快推广,至明末“北土亦多种之”。

材料二 据记载,嘉定城乡各地,“民间机杼之声相闻也”“昼夜纺织,公私诸费皆赖之”。在松嘉棉织区不仅有以织布为业的机户,也有专门从事棉布加工的轧花业与弹花业,还有专门从事棉布加工的浆染业和踹布业,以及棉布再制品行业,如松江的暑袜业……当时从事个体经营的手工业者,如铁匠、木匠、染匠、窑匠、石匠、弹花匠等,被称为“百工杂作”。此外,雇工大量出现。如万历年间,分散在苏州“机坊”和“染坊”里的织工和染工就各有数千人。景德镇的制瓷业佣工“皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人”。各地的矿工也随着民营矿业的发展,人数也日益增加。

——以上材料均摘编自李天石等主编《中国古代史教程》

(1)根据材料一、二、概括明朝中后期经济发展的表现。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括明朝中后期经济发展的原因。(5分)

同课章节目录