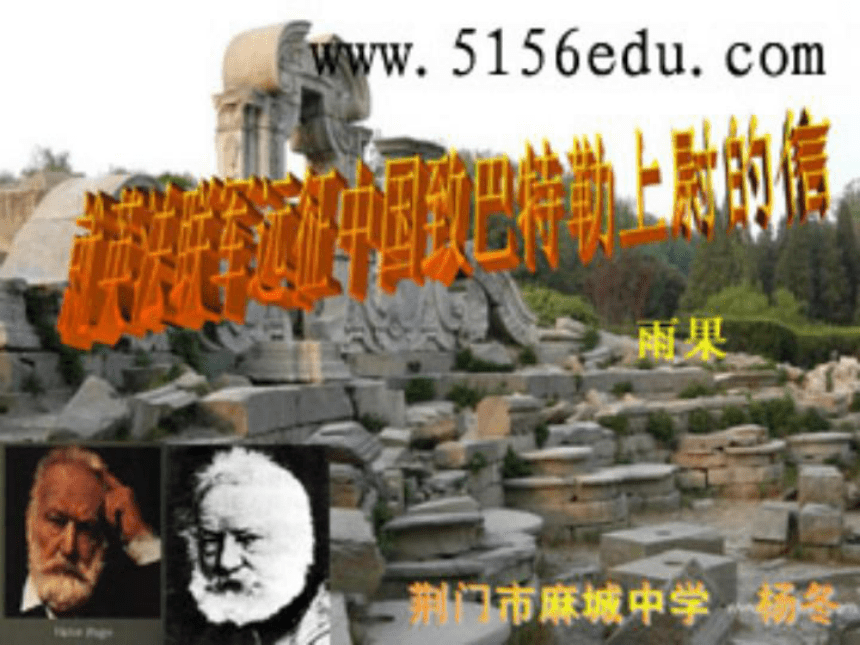

就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信课件

文档属性

| 名称 | 就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-23 13:14:14 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。初中一年级∕语文学科向学生提出问题,让学生利用各种资源解决问题为主要方式,以技术服务于教学为宗旨,以多种技术手段,特别是信息技术手段和网络资源的利用。以英特尔?未来教育的先进的教育教学理念。探索将这种理念引入课堂课教学中,从而寻求一种新的教学思维。我的单元主题:战争

《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》我的基本问题 ● 你和同学打过架没有?你看见同学打架了吗?打架给我们带来什么样的后果?

● 你知道古今中外的哪些战争?

● 战争给我们带来了什么?

● 你想对战争说些什么?我的内容问题 ●作者对战争持什麽态度?

●用了怎样的语言?

●有什麽作用??

●作者的目的是什么?

●在雨果看来,英法联军远征中国洗劫圆明园是一次怎样的行为?

●在巴特勒上尉看来,他们远征中国是一次怎样的行动?

(用原文的话说) (谴责态度。)(反语)问题搜索你对雨果的观点如何评价?你对雨果产生了什么感情?

──英法联军的罪行,其根源是什么?

──雨果希望有朝一日法国政府将赃物归还中国,这个夙愿怎样才得实现?

──中国当年被侵略被掠夺的根本原因是什么?一个多世纪以来中国有了什么觉悟和进步?

──雨果对亚洲文明,对中华民族创造力作了高度评价,今天中华民族正处于伟大的复兴时期,雨果的评价对坚定我们民族的自信心有什么作用? 调查搜集关于战争的各方面资料。

搜集关于战争的方面的图片。

搜集关于世界和平的人们做了什么?

1940年以后,日本为摆脱侵华战争僵局,改善战略态势,决定乘欧洲战事正酣之机,夺取英、美、荷在亚洲的殖民地,掠夺东南亚战略物资,建立“大东亚共荣圈”。1941年12月7日,日本联合舰队在海军上将山本五十六率领下,偷袭美国太平洋舰队基地珍珠港,取得重大战果,使美太平洋舰队失去战斗力。遂后,日军轰炸菲律宾,登陆马来亚,太平洋战争

抗战胜利伊拉克战争雨果在《给巴特勒上尉的信》后受到了什么惩罚 ? 1851年到1870年是雨果的流亡期间,他一直坚持对拿破仑三世的斗争。而《给巴特勒上尉的信》这篇文章写于1861年,也就是在雨果流亡时期创作的,故雨果未收到什么政治处罚。 看下面的资料进行下篇课文《亲爱的爸爸妈妈》的搜集“搬起石头砸自己的脚”就是形容那位日本作家的窘境。日本人有个最大的优点:胜时惟恐得益不多,败时常讲战争创伤。——中国人,你几时听到过自甲午海战以来的每次日本队中国的战争胜利,他们举国上下有人谴责这不正义的战争?“文艺是政治的喉舌”——本人学过外国文学史,没听说过哪位有良知的日本人、日本作家站出来抱歉,哪怕是说句公道话。此时他们在干什么?分一杯羹到不一定,而为大和民族的有一次圣战的胜利而举家欢庆倒是有可能。 二战,日本败了,遭了原子弹轰炸,他们疼了。不可否认,日本人的聪明,逢人便讲“世界和平”、“前事不忘后事之师”,也不可否认日本人的团结,每年都会祭奠那些在原子弹轰炸中死难的人。可是,我不禁要问:日本人就是人,中国人呢?不要忘了,南京陷落,38万之众的国人是怎么罹难的! 还记得吗?在近代中国我们向西方学习的过程,有人发问疑惑、彷徨——为什么老师欺负学生。现在日本人就相反了啊,学了师傅的,等翅膀硬了,就去打师傅。这一点倒是让人记忆犹新。从遣唐使到甲午海战到协同另外七国国联军侵华,再到三十年代的企图灭亡中国。从明治维新向西方学习到偷袭珍珠港,与世界人民为敌。不正验证了“天狗吃月亮”这句话吗?小小皮囊怎容得下一个世界!——说“贪心不足蛇吞象”也许会更准确,或者说它本来就是蛇蝎心肠。 醒醒吧,日本人,多一些良知,少一些无知,多一些理智,少一些浮躁。真实历史,回归自己,找到自己的位置才是根本! 作者简介:雨果(1802 ~1885),法国作家。法国浪漫主义文学的重要代表。创作剧本《克伦威尔》,剧本序言反对古典主义,成为浪漫主义的宣言。代表作长篇小说《巴黎圣母院》。在《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》一文中雨果表达了对东方艺术、亚洲文明的敬重,对中华民族的尊重,我们可以从中悟到雨果的博大胸怀和对全人类文化成果的热爱。 法国著名作家雨果在《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》一文中,立场坚定,态度鲜明地谴责英法联军的强盗行为,谴责英法联军毁灭世界奇迹圆明园的罪行,表达了他对中国人民的同情和敬重,对人类文化成果的无比珍惜。 作品引用记录相关网址:

雨果-威文简介

http://ent.sina.com.cn/s/2003-07-01/1531164526.html

资料:

http://baike.baidu.com/view/1203164.htm

http://www.lbx777.com/yw15/x_jyflj/jxsj01.htm

http://www.chinese001.com/czyw/jxfa/rjkbb/8njsc/k04-016.jsp

http://www.5156edu.com/page/06-08-08/12517.html

http://baike.baidu.com/view/1203164.htm

http://image.baidu.com/

http://zhidao.baidu.com/question/87866452.html?si=3&wtp=wk

《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》我的基本问题 ● 你和同学打过架没有?你看见同学打架了吗?打架给我们带来什么样的后果?

● 你知道古今中外的哪些战争?

● 战争给我们带来了什么?

● 你想对战争说些什么?我的内容问题 ●作者对战争持什麽态度?

●用了怎样的语言?

●有什麽作用??

●作者的目的是什么?

●在雨果看来,英法联军远征中国洗劫圆明园是一次怎样的行为?

●在巴特勒上尉看来,他们远征中国是一次怎样的行动?

(用原文的话说) (谴责态度。)(反语)问题搜索你对雨果的观点如何评价?你对雨果产生了什么感情?

──英法联军的罪行,其根源是什么?

──雨果希望有朝一日法国政府将赃物归还中国,这个夙愿怎样才得实现?

──中国当年被侵略被掠夺的根本原因是什么?一个多世纪以来中国有了什么觉悟和进步?

──雨果对亚洲文明,对中华民族创造力作了高度评价,今天中华民族正处于伟大的复兴时期,雨果的评价对坚定我们民族的自信心有什么作用? 调查搜集关于战争的各方面资料。

搜集关于战争的方面的图片。

搜集关于世界和平的人们做了什么?

1940年以后,日本为摆脱侵华战争僵局,改善战略态势,决定乘欧洲战事正酣之机,夺取英、美、荷在亚洲的殖民地,掠夺东南亚战略物资,建立“大东亚共荣圈”。1941年12月7日,日本联合舰队在海军上将山本五十六率领下,偷袭美国太平洋舰队基地珍珠港,取得重大战果,使美太平洋舰队失去战斗力。遂后,日军轰炸菲律宾,登陆马来亚,太平洋战争

抗战胜利伊拉克战争雨果在《给巴特勒上尉的信》后受到了什么惩罚 ? 1851年到1870年是雨果的流亡期间,他一直坚持对拿破仑三世的斗争。而《给巴特勒上尉的信》这篇文章写于1861年,也就是在雨果流亡时期创作的,故雨果未收到什么政治处罚。 看下面的资料进行下篇课文《亲爱的爸爸妈妈》的搜集“搬起石头砸自己的脚”就是形容那位日本作家的窘境。日本人有个最大的优点:胜时惟恐得益不多,败时常讲战争创伤。——中国人,你几时听到过自甲午海战以来的每次日本队中国的战争胜利,他们举国上下有人谴责这不正义的战争?“文艺是政治的喉舌”——本人学过外国文学史,没听说过哪位有良知的日本人、日本作家站出来抱歉,哪怕是说句公道话。此时他们在干什么?分一杯羹到不一定,而为大和民族的有一次圣战的胜利而举家欢庆倒是有可能。 二战,日本败了,遭了原子弹轰炸,他们疼了。不可否认,日本人的聪明,逢人便讲“世界和平”、“前事不忘后事之师”,也不可否认日本人的团结,每年都会祭奠那些在原子弹轰炸中死难的人。可是,我不禁要问:日本人就是人,中国人呢?不要忘了,南京陷落,38万之众的国人是怎么罹难的! 还记得吗?在近代中国我们向西方学习的过程,有人发问疑惑、彷徨——为什么老师欺负学生。现在日本人就相反了啊,学了师傅的,等翅膀硬了,就去打师傅。这一点倒是让人记忆犹新。从遣唐使到甲午海战到协同另外七国国联军侵华,再到三十年代的企图灭亡中国。从明治维新向西方学习到偷袭珍珠港,与世界人民为敌。不正验证了“天狗吃月亮”这句话吗?小小皮囊怎容得下一个世界!——说“贪心不足蛇吞象”也许会更准确,或者说它本来就是蛇蝎心肠。 醒醒吧,日本人,多一些良知,少一些无知,多一些理智,少一些浮躁。真实历史,回归自己,找到自己的位置才是根本! 作者简介:雨果(1802 ~1885),法国作家。法国浪漫主义文学的重要代表。创作剧本《克伦威尔》,剧本序言反对古典主义,成为浪漫主义的宣言。代表作长篇小说《巴黎圣母院》。在《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》一文中雨果表达了对东方艺术、亚洲文明的敬重,对中华民族的尊重,我们可以从中悟到雨果的博大胸怀和对全人类文化成果的热爱。 法国著名作家雨果在《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》一文中,立场坚定,态度鲜明地谴责英法联军的强盗行为,谴责英法联军毁灭世界奇迹圆明园的罪行,表达了他对中国人民的同情和敬重,对人类文化成果的无比珍惜。 作品引用记录相关网址:

雨果-威文简介

http://ent.sina.com.cn/s/2003-07-01/1531164526.html

资料:

http://baike.baidu.com/view/1203164.htm

http://www.lbx777.com/yw15/x_jyflj/jxsj01.htm

http://www.chinese001.com/czyw/jxfa/rjkbb/8njsc/k04-016.jsp

http://www.5156edu.com/page/06-08-08/12517.html

http://baike.baidu.com/view/1203164.htm

http://image.baidu.com/

http://zhidao.baidu.com/question/87866452.html?si=3&wtp=wk

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》