古诗词诵读《客至》课件(共44张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《客至》课件(共44张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 941.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-16 13:02:07 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

杜甫

客至

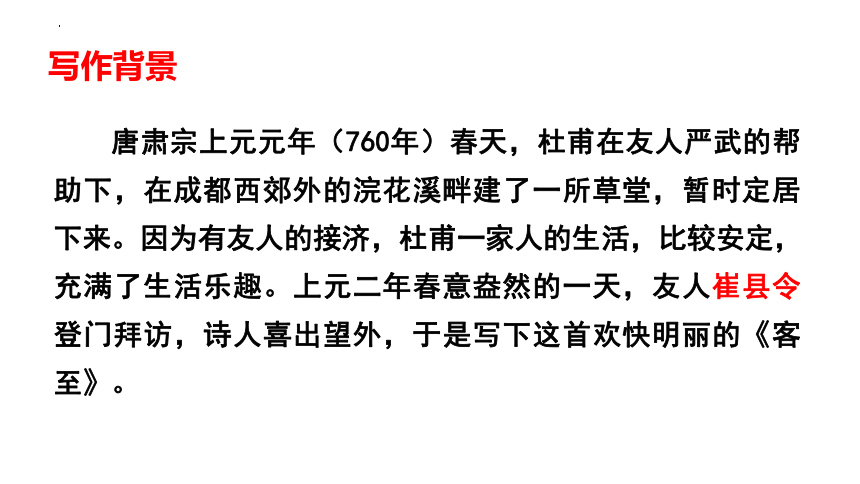

写作背景

唐肃宗上元元年(760年)春天,杜甫在友人严武的帮助下,在成都西郊外的浣花溪畔建了一所草堂,暂时定居下来。因为有友人的接济,杜甫一家人的生活,比较安定,充满了生活乐趣。上元二年春意盎然的一天,友人崔县令登门拜访,诗人喜出望外,于是写下这首欢快明丽的《客至》。

题目解说

作者自注:“喜崔明府相过”,可见诗题中的“客”,即指崔明府。“明府”是唐人对县令的尊称。

相,表示一方对另一方的动作。“及时相遣归”。过,探望、相访。

相过:探望、相访我。

“喜”表明喜悦之情。

客至

杜甫

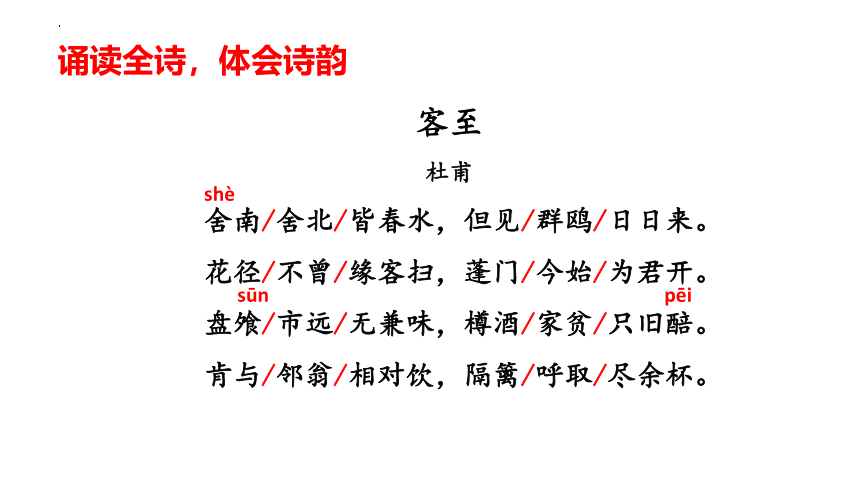

舍南/舍北/皆春水,但见/群鸥/日日来。

花径/不曾/缘客扫,蓬门/今始/为君开。

盘飧/市远/无兼味,樽酒/家贫/只旧醅。

肯与/邻翁/相对饮,隔篱/呼取/尽余杯。

shè

sūn

pēi

诵读全诗,体会诗韵

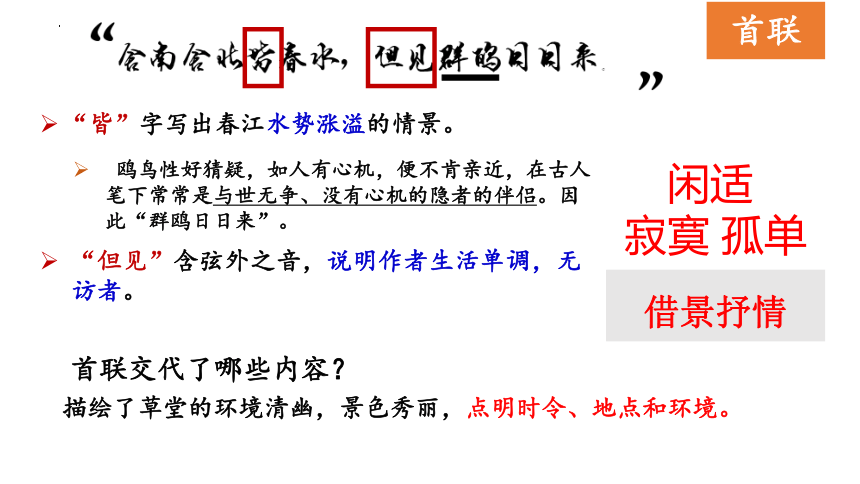

首联交代了哪些内容?

描绘了草堂的环境清幽,景色秀丽,点明时令、地点和环境。

“皆”字写出春江水势涨溢的情景。,给人以江波浩渺、茫茫一片之感。

“但见”含弦外之音,说明作者生活单调,无访者。

鸥鸟性好猜疑,如人有心机,便不肯亲近,在古人笔下常常是与世无争、没有心机的隐者的伴侣。因此“群鸥日日来”。

闲适

寂寞 孤单

借景抒情

首联

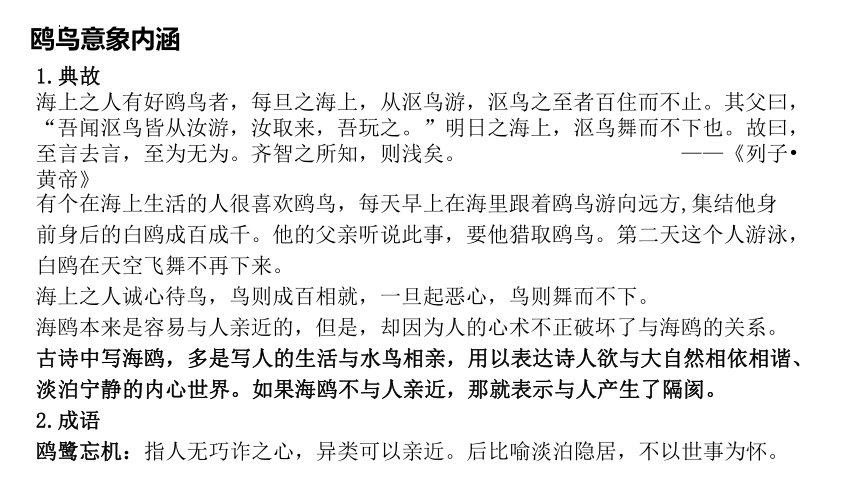

鸥鸟意象内涵

1.典故

海上之人有好鸥鸟者,每旦之海上,从沤鸟游,沤鸟之至者百住而不止。其父曰,“吾闻沤鸟皆从汝游,汝取来,吾玩之。”明日之海上,沤鸟舞而不下也。故曰,至言去言,至为无为。齐智之所知,则浅矣。 ——《列子 黄帝》

有个在海上生活的人很喜欢鸥鸟,每天早上在海里跟着鸥鸟游向远方,集结他身前身后的白鸥成百成千。他的父亲听说此事,要他猎取鸥鸟。第二天这个人游泳,白鸥在天空飞舞不再下来。

海上之人诚心待鸟,鸟则成百相就,一旦起恶心,鸟则舞而不下。

海鸥本来是容易与人亲近的,但是,却因为人的心术不正破坏了与海鸥的关系。

古诗中写海鸥,多是写人的生活与水鸟相亲,用以表达诗人欲与大自然相依相谐、淡泊宁静的内心世界。如果海鸥不与人亲近,那就表示与人产生了隔阂。

2.成语

鸥鹭忘机:指人无巧诈之心,异类可以亲近。后比喻淡泊隐居,不以世事为怀。

鸥鸟意象内涵

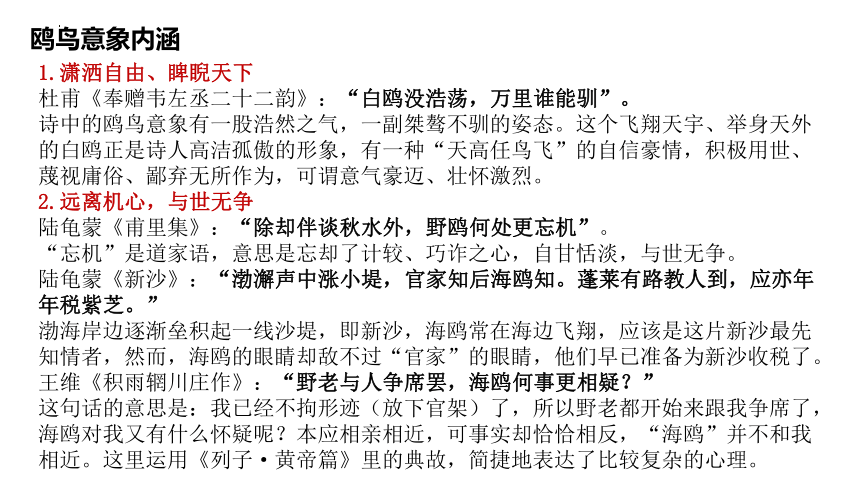

1.潇洒自由、睥睨天下

杜甫《奉赠韦左丞二十二韵》:“白鸥没浩荡,万里谁能驯”。

诗中的鸥鸟意象有一股浩然之气,一副桀骜不驯的姿态。这个飞翔天宇、举身天外的白鸥正是诗人高洁孤傲的形象,有一种“天高任鸟飞”的自信豪情,积极用世、蔑视庸俗、鄙弃无所作为,可谓意气豪迈、壮怀激烈。

2.远离机心,与世无争

陆龟蒙《甫里集》:“除却伴谈秋水外,野鸥何处更忘机”。

“忘机”是道家语,意思是忘却了计较、巧诈之心,自甘恬淡,与世无争。

陆龟蒙《新沙》:“渤澥声中涨小堤,官家知后海鸥知。蓬莱有路教人到,应亦年年税紫芝。”

渤海岸边逐渐垒积起一线沙堤,即新沙,海鸥常在海边飞翔,应该是这片新沙最先知情者,然而,海鸥的眼睛却敌不过“官家”的眼睛,他们早已准备为新沙收税了。

王维《积雨辋川庄作》:“野老与人争席罢,海鸥何事更相疑?”

这句话的意思是:我已经不拘形迹(放下官架)了,所以野老都开始来跟我争席了,海鸥对我又有什么怀疑呢?本应相亲相近,可事实却恰恰相反,“海鸥”并不和我相近。这里运用《列子·黄帝篇》里的典故,简捷地表达了比较复杂的心理。

鸥鸟意象内涵

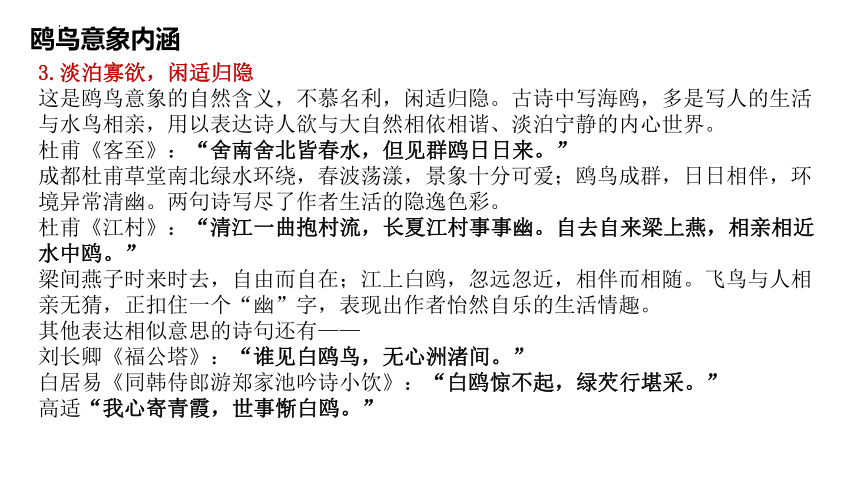

3.淡泊寡欲,闲适归隐

这是鸥鸟意象的自然含义,不慕名利,闲适归隐。古诗中写海鸥,多是写人的生活与水鸟相亲,用以表达诗人欲与大自然相依相谐、淡泊宁静的内心世界。

杜甫《客至》:“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。”

成都杜甫草堂南北绿水环绕,春波荡漾,景象十分可爱;鸥鸟成群,日日相伴,环境异常清幽。两句诗写尽了作者生活的隐逸色彩。

杜甫《江村》:“清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。自去自来梁上燕,相亲相近水中鸥。”

梁间燕子时来时去,自由而自在;江上白鸥,忽远忽近,相伴而相随。飞鸟与人相亲无猜,正扣住一个“幽”字,表现出作者怡然自乐的生活情趣。

其他表达相似意思的诗句还有——

刘长卿《福公塔》:“谁见白鸥鸟,无心洲渚间。”

白居易《同韩侍郎游郑家池吟诗小饮》:“白鸥惊不起,绿芡行堪采。”

高适“我心寄青霞,世事惭白鸥。”

鸥鸟意象内涵

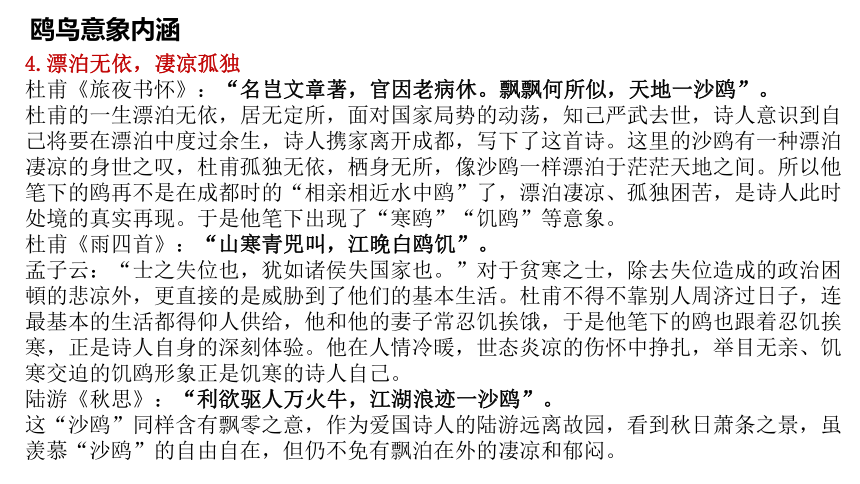

4.漂泊无依,凄凉孤独

杜甫《旅夜书怀》:“名岂文章著,官因老病休。飘飘何所似,天地一沙鸥”。

杜甫的一生漂泊无依,居无定所,面对国家局势的动荡,知己严武去世,诗人意识到自己将要在漂泊中度过余生,诗人携家离开成都,写下了这首诗。这里的沙鸥有一种漂泊凄凉的身世之叹,杜甫孤独无依,栖身无所,像沙鸥一样漂泊于茫茫天地之间。所以他笔下的鸥再不是在成都时的“相亲相近水中鸥”了,漂泊凄凉、孤独困苦,是诗人此时处境的真实再现。于是他笔下出现了“寒鸥”“饥鸥”等意象。

杜甫《雨四首》:“山寒青兕叫,江晚白鸥饥”。

孟子云:“士之失位也,犹如诸侯失国家也。”对于贫寒之士,除去失位造成的政治困頓的悲凉外,更直接的是威胁到了他们的基本生活。杜甫不得不靠别人周济过日子,连最基本的生活都得仰人供给,他和他的妻子常忍饥挨饿,于是他笔下的鸥也跟着忍饥挨寒,正是诗人自身的深刻体验。他在人情冷暖,世态炎凉的伤怀中挣扎,举目无亲、饥寒交迫的饥鸥形象正是饥寒的诗人自己。

陆游《秋思》:“利欲驱人万火牛,江湖浪迹一沙鸥”。

这“沙鸥”同样含有飘零之意,作为爱国诗人的陆游远离故园,看到秋日萧条之景,虽羡慕“沙鸥”的自由自在,但仍不免有飘泊在外的凄凉和郁闷。

杜甫的“白鸥”情结

飘飘何所似,天地一沙鸥。《旅夜书怀》杜甫

世事已黄发,残生随白鸥。《去蜀》杜甫

相亲相近水中鸥。 《江村》杜甫

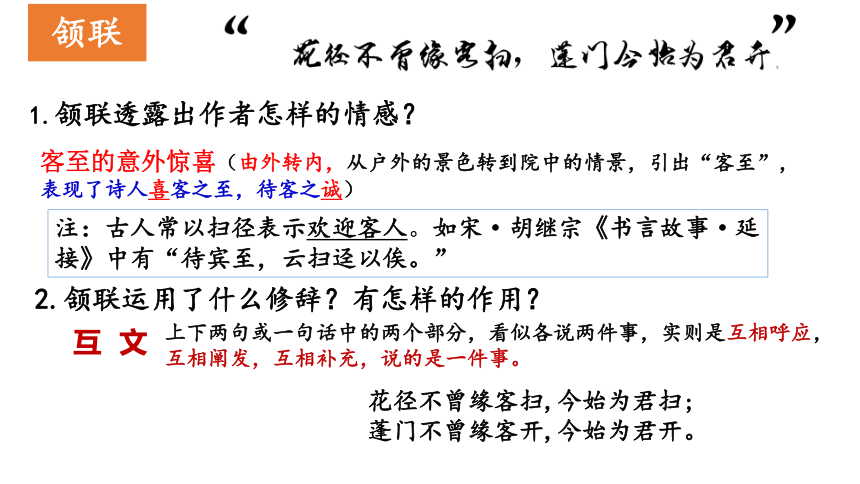

1.颔联透露出作者怎样的情感?

注:古人常以扫径表示欢迎客人。如宋·胡继宗《书言故事·延接》中有“待宾至,云扫迳以俟。”

客至的意外惊喜(由外转内,从户外的景色转到院中的情景,引出“客至”,表现了诗人喜客之至,待客之诚)

2.颔联运用了什么修辞?有怎样的作用?

互 文

上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。

花径不曾缘客扫,今始为君扫;

蓬门不曾缘客开,今始为君开。

颔联

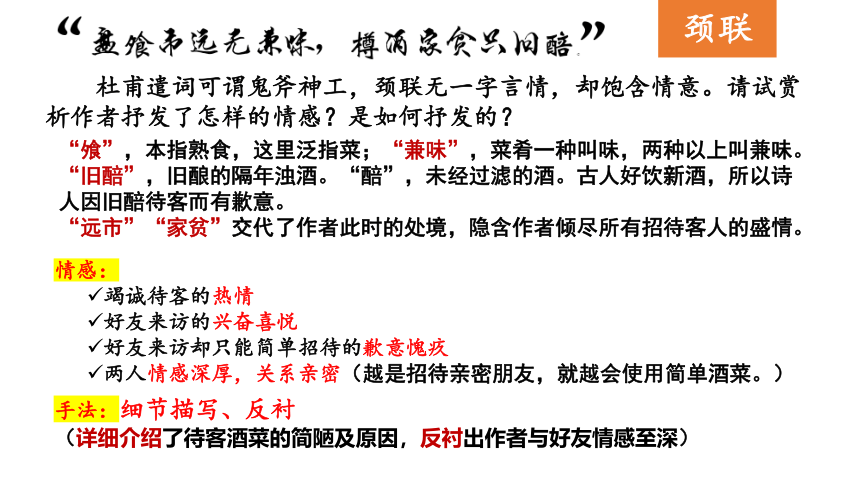

杜甫遣词可谓鬼斧神工,颈联无一字言情,却饱含情意。请试赏析作者抒发了怎样的情感?是如何抒发的?

“飧”,本指熟食,这里泛指菜;“兼味”,菜肴一种叫味,两种以上叫兼味。

“旧醅”,旧酿的隔年浊酒。“醅”,未经过滤的酒。古人好饮新酒,所以诗人因旧醅待客而有歉意。

“远市”“家贫”交代了作者此时的处境,隐含作者倾尽所有招待客人的盛情。

情感:

竭诚待客的热情

好友来访的兴奋喜悦

好友来访却只能简单招待的歉意愧疚

两人情感深厚,关系亲密(越是招待亲密朋友,就越会使用简单酒菜。)

手法:细节描写、反衬

(详细介绍了待客酒菜的简陋及原因,反衬出作者与好友情感至深)

颈联

尾联描写了什么内容?表达作者怎样的情感?

“邀邻喝酒”——细节描写。用这种民间常见的方式表达自己的兴奋:我家来尊贵客人了,你也过来喝几杯,好好地帮我陪陪客人,喝个痛快,玩个尽兴!

这一细节别开生面,别有情趣,表现了诗人淳朴直率的性格和喜客的心情。笔意一转,令人想到陶渊明的“过门更相呼,有酒斟酌之”。无须事先约请,随意过从招饮,这是抛弃虚伪矫饰的自然之乐。

尾联

第一,突出了主要内容。尽宾主之欢,表现诚朴、率真的态度。

第二,留有想象的余地。邻翁来了没有呢 邻翁是谁呢?这些回味让诗歌的意境更深了一层。

第三,表明感情之深。如果仅是泛泛之交,或者友情不是特别深厚,谁还会邀邻陪酒呢?

第四,再次掀起高潮。以“肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯”作结,把席间的气氛推向更热烈的高潮。

第五,构思奇特绝妙。前借白鸥引客,后让邻翁陪客,既见不凡之人,又见不俗之情。

明明写亲近老友来访之事,却以呼邻共饮作结,这样写有什么好处?

类诗探读

宾 至

幽栖地僻经过少,老病人扶再拜难。

岂有文章惊海内,漫劳车马驻江干。

竟日淹留佳客坐,百年粗粝腐儒餐。

不嫌野外无供给,乘兴还来看药栏。

思考:《客至》和《宾至》在待客方式和情感上的不同。

注释:

①漫劳:劳驾您。

②江干:江边,杜甫住处。

③竟日:全天。

④淹留:停留。

⑤佳客:尊贵的客人。

⑥百年:终身,一生。

⑦粗粝:糙米。

⑧腐儒:迂腐寒酸的儒生,作者常用自指。

⑨供给:茶点酒菜。

⑩药栏:指药圃中的花药。

《客至》 《宾至》

主语

居住环境

客至心情

如何待客

主客关系

“客,寄也”,更显亲近

“宾,所敬也”,表敬重的称谓

春意盎然、清幽

偏僻

惊喜

冷淡

简单、热情

客套,有礼节

真诚、亲密

拘谨、陌生

全情投入

纯属客套

宾至

热情

客至

冷淡

亲之

敬之

比而观之,各见其用意所在

客是相知之客,宾是贵介之宾

《客至》诗题称“客”而不称“宾”是有用意的。称“宾”有“敬之之义”,而称“客”有“亲之之义”。

狂 夫

唐 杜甫

万里桥西一草堂,百花潭水即沧浪。

风含翠篠娟娟净,雨裛红蕖冉冉香。

厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉。

欲填沟壑唯疏放,自笑狂夫老更狂。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A“万里桥”与“百花潭”,“草堂”与“沧浪”,略相映带,展现极有次第,使读者目接一路风光,而境中又略有表意,便令人不觉痕迹。

B.颌联意蕴丰富,对仗工整,“含”“ 裛”二字运用拟人手法,“冉冉”“娟娟”的叠词又平添音韵之美,充分体现作者的“晚节渐于诗律细”。

C.诗人初到成都时,他曾靠故人严武接济,分赠禄米,而一旦这故人音书断绝,饥而日恒,亏及幼子,则全家可知,这是举一反三的写法。

D.诗人饱经患难,没有被生活的磨难压倒,始终用一种倔强的态度来对待生活打击,怨而不怒。全诗格高律熟,意奇句妥,若造化生成。

2.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗歌首联描写居住环境,用“万里”“百花”这类豪气的字眼,使得开篇便显出疏狂之意,为下面写“狂”做铺垫。

B.因为与故人音信断绝,缺乏接济,作者日久断粮,生活窘迫,就连幼子也感到了生活带来的凄凉之感。

C.面对快要饿死的现实处境,作者仍有心赞美“翠筱”“红蕖”,笑称自己是狂夫,表达了他一种倔强的人生态度。

D.诗歌前后看似描写了两种无法调和的情景,实则是以此突显“狂夫”的“狂”,表现作者贫贱不移的精神。

本诗的颔联广为人所称道,请赏析这一联的精妙之处

①用“含”字,将风拟人化,生动地写出了风的轻微,给人以小心爱护之感。②运用了互文手法。颔联的两句看似分咏风和雨,但上句从“净”字。可看出是风中有雨。有细雨的润洗,翠筱方可“净”;下句从“香”字,可看出雨中有风,有微风,才可嗅到红蕖之香味。③巧用叠词,动静结合。用“娟娟”形容翠筱姿态柔美,“冉冉”形容红蕖飘来的阵阵清香,“娟娟”对“冉冉”,一静一动,突显出环境之优美。④色彩对比。“翠筱”与“红渠”形成鲜明的色彩对比,突显环境之优美。

1.《客至》一诗写诗人“草堂”清幽的居住环境的诗句是“ , ”。

2.《客至》中表现寂寞之中客人登门而喜出望外的句子是 “ , ”。

3.《客至》中写招待寒酸简单但却满蕴真情的句子是“ , ”。

4.《客至》中表现田园生活中淳朴的邻里关系的句子是“ , ”。

舍南舍北皆春水 但见群鸥日日来

花径不曾缘客扫 蓬门今始为君开

盘飧市远无兼味 樽酒家贫只旧醅

肯与邻翁相对饮 隔篱呼取尽余杯

情景默写

2024届高考一轮复习诗歌鉴赏阅读指导

《答友人论学》

学习目标:

1.读懂诗歌,理解大意;

2.精准审题,规范作答。

【原题重现】(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

【注】①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山:南宋学者魏了翁,号鹤山。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,

逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,

不在流传口耳间。

禅要自参求印可,

仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,

此语吾今忆鹤山③。

【注释】

1.论学:论说学问。《礼记·学记》:“七年视论学取友,谓之小成。” 孔颖达 疏:“论学,谓学问向成,论说学之是非。”

2.林希逸:宋福州福清人,字肃翁,号竹溪、庸斋。理宗端平二年进士。善画能书,工诗。淳祐中,为秘书省正字。景定中,迁司农少卿。官终中书舍人。有《易讲》、《考工记解》、《竹溪稿》、《鬳斋续集》等。

3.逐字:一字一字地。

4.笺:对文字内容进行注解或表达个人见解。

5.转:反倒,反而。

6.曾颜:曾参 和 颜回 的并称。皆 孔子 弟子,以德行著称。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,

逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,

不在流传口耳间。

禅要自参求印可,

仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,

此语吾今忆鹤山③。

【注释】

7.那:今作“哪”。

8.剥落:脱落。《汉书·五行志中下下》:“今十月也,李梅当剥落,今反华实,近草妖也。”

9.皮毛:人的皮肤和毛发。泛指人体的浅表部分。比喻表面的、肤浅的东西。多指学识。

10.流传:传下来;传播开。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,

逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,

不在流传口耳间。

禅要自参求印可,

仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,

此语吾今忆鹤山③。

【注释】

11.禅:佛教语。梵语“禅那”之略。原指静坐默念 。此处指佛理。

12.参:领悟;琢磨。参禅,佛教禅宗的修行方法。通过静心思虑,排除杂念来参悟佛教的“妙谛”。

13.印可:佛家谓经印证而认可,禅宗多用之。亦泛指同意。《维摩诘经·弟子品》:“若能如是宴坐者,佛所印可。”

14.炼:烧制,提炼。

15.丹还:即还丹,道家术语,丹砂烧成水银之后,放置到一定时间水银又还原成丹砂,叫还丹。九还丹或九转丹,即经过九次提炼而成的丹药。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,

逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,

不在流传口耳间。

禅要自参求印可,

仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,

此语吾今忆鹤山③。

【注释】

16.桃李:桃花与李花。

17.鹤山:宋 学者 魏了翁 的号。 魏了翁(1178年6月25日-1237年4月14日) ,字华父,号鹤山。邛州蒲江县(今属四川)人。南宋理学家。宋 罗大经 《鹤林玉露》卷三:“ 西山 、 鹤山 之抱负,诚未可厚诬也。”按, 西山 ,指 真德秀 。

18.卖花担上看桃李:应为当时常用语,指时人“讲性理者,亦几于舍六经而观语录。甚者将程、朱语录而编之若策括策套”即只求理学诸书翻录一遍就空谈心性的求学习气。鹤山先生魏了翁在《答周监酒》中说:“见得向来多看先儒解说,近思之,不如一一自圣经看来。盖不到地头亲自涉历一番,终是见得不真。又非一一精体实践,则徒为谈辨文采之资耳。来书乃谓只须祖述朱文公诸书,文公诸书,读之久矣,政缘不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”又:宋代马廷鸾(1222-1289)《题张氏勤有堂》:“世间义理尽无涯,桃李春风总一家。最恨一般浮浅学,卖花担上漫看花。”

【逐句翻译】

首联:逐字笺来学转难①,逢人个个说曾颜②。

【翻译】如果想通过对每个字进行注释来学习儒家经典,并领悟儒经真意,反而会很艰难。当今,一个个的“儒学大师”,每逢遇到他人, 张口曾参,闭口颜回。

【逐句翻译】

颔联:那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

【翻译】哪里知道,他们浅薄的皮毛之见脱落的地方(便暴露出他们的无知)。儒家经典的真意,其实并不存在人们口耳相传的话语之间。

【逐句翻译】

颈联:禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

【翻译】佛理要自身去参悟去求印证,仙丹须亲自烧炼并等待丹药的还转。

【逐句翻译】

尾联:卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山。

【翻译】我直至今日还记得鹤山先生魏了翁对这些儒学大师的绝妙评价:他们只是在卖花人的担子上见过桃花李花(至于桃花李花是树上长的还是草上长的,他们是不关心的)。

【诗歌赏析】

这是一首酬答诗,诗人对友人关于治学的论述作出了答复。

首联主要写诗人对“逐字笺来”的治学方法的态度。逐字笺,即一个字一个字地注释,并以此方式来学习儒家经典、探寻儒家奥义。学转难,学习起来反倒是难以领悟儒家真谛的。这暗示了诗人对这种治学方法的否定。就实际情形来看,通过逐字注解来把握文章主旨的方法,当然是既蠢笨又可笑的,以此来治学,只会是缘木求鱼,自然是无法领悟文章的真谛的。从深层上说,这实际上是中国文化中常见的论题之一,即言意之辩。究竟是言可尽意还是言不尽意,经过长久的争论,最终“言不尽意”获得大多数人的认可。

【诗歌赏析】

正如庄子“言筌”的比喻,言只是“筌”,只是捕鱼的工具与媒介;而经义的旨意是“鱼”,是使用筌的目的。读书是为了获得“鱼”,即经义的旨意。倘不正视这一事实,只在“筌”上穷下工夫,只能距圣人的旨意愈来愈远。以此观之,“逐字笺”的治学方法自然是不可取的。下句中,写生活中的现象。那些只翻过语录、语类一类解说儒家经典的书,从未摸过儒家典籍的却自诩为“大师”的人,遇见他人,张口闭口都是曾参颜回。在这里,诗人准确地捕捉到“大师”们高谈阔论的典型情态,生动地再现了“大师”们自以为是洋洋自得的“风貌”,在看似平静的叙写中,委婉地流露出诗人的揶揄、嘲讽之情。

【诗歌赏析】

颔联指出“大师”们的浅鄙。上句中,“皮毛”本指表面的、肤浅的东西,此处即指上文的“曾颜”。剥落,即剥去剔落或脱落。剥落皮毛,即皮毛剥落。在这里,指剥去曾子、颜子这些表面的东西。那知,今作“哪知”,哪里知道。这句话的意思是,哪里知道曾子、颜子这些表面的东西脱落后的“大师”(就如同表面的金粉彩饰脱落后的神佛菩萨一样,显露出了木质泥胎的“真身”),包含着诗人对“大师”们的揶揄与嘲弄。下句中,真正的主语,应为“儒家经典的真义”。诗人指出,儒家经典的真义不存在于口耳流传的话语中,甚至不存在于儒家经典的字句中。这样写,与首句形成呼应,再次强调“意在言外”,株守词句,无疑画地为牢;言必称曾颜,可能只是欺世盗名。

【诗歌赏析】

颈联以“参禅”“修仙”为例,阐述自己治学的观点。诗人说,学习儒家经典,探寻儒家宗旨,就像参禅和炼丹,要自己去参悟、烧炼,并在这一过程中体会佛法妙谛或炼成可以长生的九转金丹。作为南宋颇有影响力的理学家,林希逸“置身儒学,参引释道”,治学极具个性。在此,诗人以“参禅”“修仙”为例,阐述学习儒家经典的方法,就不难理解了。在此,诗人强调了两点:首先,是要亲身、亲自地参禅、炼丹,换言之,要自己去读儒家的典籍,而不是只读那些名家大家的“语录”“语类”。梨子什么味道,还是要自己尝一尝,而不能拾人牙慧、啜人唾余。其次,是要参悟、烧炼,要去伪存真弃其糟粕,方能求得印可炼成神丹。换言之,学习儒家经典同样需要参悟烧炼,要抽剥茧披沙拣金,方能体悟把握儒家的奥旨妙义。这当然与上文的逐字笺注、浅尝辄止的作法截然不同,集中地表达了诗人治学的态度与方法。

【诗歌赏析】

尾联引用魏了翁的名言进一步强调自己的观点。尾联的正常语序应为:吾今忆鹤山卖花担上看桃李此语。鹤山,指南宋理学大家魏了翁,他曾在《答周监酒》中把当时的读书人多看儒家解说而不读儒家典籍的行为比作“卖花担上看挑李”,以此批评他们急功近利的治学风气。诗人在旧话重提,一方面是援引魏了翁的话来论证自己的观点,增强观点的权威性与说服力;一方面是借助魏了翁的话,再次强调道阅读儒家典籍并在其中参悟儒家真谛的重要性,从而更加鲜明地表达自己治学的态度与方法,对友人作出有力、有理的答复。

【跟踪训练】

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。

B.诗人认为,"皮毛"之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用"自""亲"二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

【解析】

15.A

分析:本题考查学生理解诗歌内容,赏析诗歌语言、手法的能力。

“描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。”错。

逐字笺,即一个字一个字地注释,并以此方式来学习儒家经典、探寻儒家奥义。学转难,学习起来反倒是难以领悟儒家真谛的。这暗示了诗人对这种治学方法的否定。

下句中,写生活中的现象。那些只翻过语录、语类一类解说儒家经典的书,从未摸过儒家典籍的却自诩为“大师”的人,遇见他人,张口闭口都是曾参颜回。在这里,诗人准确地捕捉到“大师”们高谈阔论的典型情态,生动地再现了“大师”们自以为是洋洋自得的“风貌”,在看似平静的叙写中,委婉地流露出诗人的揶揄、嘲讽之情。

从颔联“那知”二字也可知诗人对这种学习方式持反对态度。

【跟踪训练】

16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。(6分)

【解题思路】

首先要理解围魏了翁名言的意思,其次把握本诗的主题——关于治学的态度和方法,最后点明魏了翁名言对于治学态度的启示,二者构成类比关系。

【解析】

本题考查学生理解诗句内涵,把握诗歌主题的能力。

由题干可知,首先要把握魏了翁名言的意思。“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也”是说在树头枝底观赏桃李才能体会到其活泼泼的精神状态。

接着把握本诗尾联的内容并结合诗歌的主题来谈自己的理解。“卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山”是说大家在肩挑的担子上观看鲜花,在喧闹的酒楼上欣赏音乐,根本想象不到桃李绽放的盛况,也不可能体会到丝竹管弦的精妙。结合诗歌的标题“答友人论学”可知,此处用“看桃李”来喻指做学问,以“树头枝底”来喻指学问的本源,诗人以此说明要想获得学问的真谛需要回归本源,这就如同观赏桃李,卖花担上的桃李虽美,但离开“树头枝底”,没有了活力,唯有到树头枝底才能体会到其活泼的精神状态。

【参考答案】

①卖花担上的桃李,虽然也缤纷绚烂,但活力已经不再。(3分)

②唯有回归本原,方能获得学问真谛,就如同在树头枝底欣赏桃李,方能体会到其活泼的精神。(3分)

杜甫

客至

写作背景

唐肃宗上元元年(760年)春天,杜甫在友人严武的帮助下,在成都西郊外的浣花溪畔建了一所草堂,暂时定居下来。因为有友人的接济,杜甫一家人的生活,比较安定,充满了生活乐趣。上元二年春意盎然的一天,友人崔县令登门拜访,诗人喜出望外,于是写下这首欢快明丽的《客至》。

题目解说

作者自注:“喜崔明府相过”,可见诗题中的“客”,即指崔明府。“明府”是唐人对县令的尊称。

相,表示一方对另一方的动作。“及时相遣归”。过,探望、相访。

相过:探望、相访我。

“喜”表明喜悦之情。

客至

杜甫

舍南/舍北/皆春水,但见/群鸥/日日来。

花径/不曾/缘客扫,蓬门/今始/为君开。

盘飧/市远/无兼味,樽酒/家贫/只旧醅。

肯与/邻翁/相对饮,隔篱/呼取/尽余杯。

shè

sūn

pēi

诵读全诗,体会诗韵

首联交代了哪些内容?

描绘了草堂的环境清幽,景色秀丽,点明时令、地点和环境。

“皆”字写出春江水势涨溢的情景。,给人以江波浩渺、茫茫一片之感。

“但见”含弦外之音,说明作者生活单调,无访者。

鸥鸟性好猜疑,如人有心机,便不肯亲近,在古人笔下常常是与世无争、没有心机的隐者的伴侣。因此“群鸥日日来”。

闲适

寂寞 孤单

借景抒情

首联

鸥鸟意象内涵

1.典故

海上之人有好鸥鸟者,每旦之海上,从沤鸟游,沤鸟之至者百住而不止。其父曰,“吾闻沤鸟皆从汝游,汝取来,吾玩之。”明日之海上,沤鸟舞而不下也。故曰,至言去言,至为无为。齐智之所知,则浅矣。 ——《列子 黄帝》

有个在海上生活的人很喜欢鸥鸟,每天早上在海里跟着鸥鸟游向远方,集结他身前身后的白鸥成百成千。他的父亲听说此事,要他猎取鸥鸟。第二天这个人游泳,白鸥在天空飞舞不再下来。

海上之人诚心待鸟,鸟则成百相就,一旦起恶心,鸟则舞而不下。

海鸥本来是容易与人亲近的,但是,却因为人的心术不正破坏了与海鸥的关系。

古诗中写海鸥,多是写人的生活与水鸟相亲,用以表达诗人欲与大自然相依相谐、淡泊宁静的内心世界。如果海鸥不与人亲近,那就表示与人产生了隔阂。

2.成语

鸥鹭忘机:指人无巧诈之心,异类可以亲近。后比喻淡泊隐居,不以世事为怀。

鸥鸟意象内涵

1.潇洒自由、睥睨天下

杜甫《奉赠韦左丞二十二韵》:“白鸥没浩荡,万里谁能驯”。

诗中的鸥鸟意象有一股浩然之气,一副桀骜不驯的姿态。这个飞翔天宇、举身天外的白鸥正是诗人高洁孤傲的形象,有一种“天高任鸟飞”的自信豪情,积极用世、蔑视庸俗、鄙弃无所作为,可谓意气豪迈、壮怀激烈。

2.远离机心,与世无争

陆龟蒙《甫里集》:“除却伴谈秋水外,野鸥何处更忘机”。

“忘机”是道家语,意思是忘却了计较、巧诈之心,自甘恬淡,与世无争。

陆龟蒙《新沙》:“渤澥声中涨小堤,官家知后海鸥知。蓬莱有路教人到,应亦年年税紫芝。”

渤海岸边逐渐垒积起一线沙堤,即新沙,海鸥常在海边飞翔,应该是这片新沙最先知情者,然而,海鸥的眼睛却敌不过“官家”的眼睛,他们早已准备为新沙收税了。

王维《积雨辋川庄作》:“野老与人争席罢,海鸥何事更相疑?”

这句话的意思是:我已经不拘形迹(放下官架)了,所以野老都开始来跟我争席了,海鸥对我又有什么怀疑呢?本应相亲相近,可事实却恰恰相反,“海鸥”并不和我相近。这里运用《列子·黄帝篇》里的典故,简捷地表达了比较复杂的心理。

鸥鸟意象内涵

3.淡泊寡欲,闲适归隐

这是鸥鸟意象的自然含义,不慕名利,闲适归隐。古诗中写海鸥,多是写人的生活与水鸟相亲,用以表达诗人欲与大自然相依相谐、淡泊宁静的内心世界。

杜甫《客至》:“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。”

成都杜甫草堂南北绿水环绕,春波荡漾,景象十分可爱;鸥鸟成群,日日相伴,环境异常清幽。两句诗写尽了作者生活的隐逸色彩。

杜甫《江村》:“清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。自去自来梁上燕,相亲相近水中鸥。”

梁间燕子时来时去,自由而自在;江上白鸥,忽远忽近,相伴而相随。飞鸟与人相亲无猜,正扣住一个“幽”字,表现出作者怡然自乐的生活情趣。

其他表达相似意思的诗句还有——

刘长卿《福公塔》:“谁见白鸥鸟,无心洲渚间。”

白居易《同韩侍郎游郑家池吟诗小饮》:“白鸥惊不起,绿芡行堪采。”

高适“我心寄青霞,世事惭白鸥。”

鸥鸟意象内涵

4.漂泊无依,凄凉孤独

杜甫《旅夜书怀》:“名岂文章著,官因老病休。飘飘何所似,天地一沙鸥”。

杜甫的一生漂泊无依,居无定所,面对国家局势的动荡,知己严武去世,诗人意识到自己将要在漂泊中度过余生,诗人携家离开成都,写下了这首诗。这里的沙鸥有一种漂泊凄凉的身世之叹,杜甫孤独无依,栖身无所,像沙鸥一样漂泊于茫茫天地之间。所以他笔下的鸥再不是在成都时的“相亲相近水中鸥”了,漂泊凄凉、孤独困苦,是诗人此时处境的真实再现。于是他笔下出现了“寒鸥”“饥鸥”等意象。

杜甫《雨四首》:“山寒青兕叫,江晚白鸥饥”。

孟子云:“士之失位也,犹如诸侯失国家也。”对于贫寒之士,除去失位造成的政治困頓的悲凉外,更直接的是威胁到了他们的基本生活。杜甫不得不靠别人周济过日子,连最基本的生活都得仰人供给,他和他的妻子常忍饥挨饿,于是他笔下的鸥也跟着忍饥挨寒,正是诗人自身的深刻体验。他在人情冷暖,世态炎凉的伤怀中挣扎,举目无亲、饥寒交迫的饥鸥形象正是饥寒的诗人自己。

陆游《秋思》:“利欲驱人万火牛,江湖浪迹一沙鸥”。

这“沙鸥”同样含有飘零之意,作为爱国诗人的陆游远离故园,看到秋日萧条之景,虽羡慕“沙鸥”的自由自在,但仍不免有飘泊在外的凄凉和郁闷。

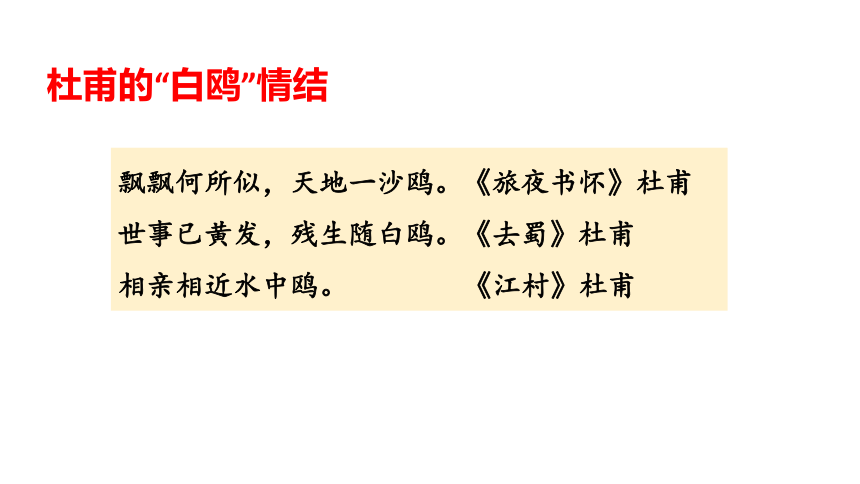

杜甫的“白鸥”情结

飘飘何所似,天地一沙鸥。《旅夜书怀》杜甫

世事已黄发,残生随白鸥。《去蜀》杜甫

相亲相近水中鸥。 《江村》杜甫

1.颔联透露出作者怎样的情感?

注:古人常以扫径表示欢迎客人。如宋·胡继宗《书言故事·延接》中有“待宾至,云扫迳以俟。”

客至的意外惊喜(由外转内,从户外的景色转到院中的情景,引出“客至”,表现了诗人喜客之至,待客之诚)

2.颔联运用了什么修辞?有怎样的作用?

互 文

上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。

花径不曾缘客扫,今始为君扫;

蓬门不曾缘客开,今始为君开。

颔联

杜甫遣词可谓鬼斧神工,颈联无一字言情,却饱含情意。请试赏析作者抒发了怎样的情感?是如何抒发的?

“飧”,本指熟食,这里泛指菜;“兼味”,菜肴一种叫味,两种以上叫兼味。

“旧醅”,旧酿的隔年浊酒。“醅”,未经过滤的酒。古人好饮新酒,所以诗人因旧醅待客而有歉意。

“远市”“家贫”交代了作者此时的处境,隐含作者倾尽所有招待客人的盛情。

情感:

竭诚待客的热情

好友来访的兴奋喜悦

好友来访却只能简单招待的歉意愧疚

两人情感深厚,关系亲密(越是招待亲密朋友,就越会使用简单酒菜。)

手法:细节描写、反衬

(详细介绍了待客酒菜的简陋及原因,反衬出作者与好友情感至深)

颈联

尾联描写了什么内容?表达作者怎样的情感?

“邀邻喝酒”——细节描写。用这种民间常见的方式表达自己的兴奋:我家来尊贵客人了,你也过来喝几杯,好好地帮我陪陪客人,喝个痛快,玩个尽兴!

这一细节别开生面,别有情趣,表现了诗人淳朴直率的性格和喜客的心情。笔意一转,令人想到陶渊明的“过门更相呼,有酒斟酌之”。无须事先约请,随意过从招饮,这是抛弃虚伪矫饰的自然之乐。

尾联

第一,突出了主要内容。尽宾主之欢,表现诚朴、率真的态度。

第二,留有想象的余地。邻翁来了没有呢 邻翁是谁呢?这些回味让诗歌的意境更深了一层。

第三,表明感情之深。如果仅是泛泛之交,或者友情不是特别深厚,谁还会邀邻陪酒呢?

第四,再次掀起高潮。以“肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯”作结,把席间的气氛推向更热烈的高潮。

第五,构思奇特绝妙。前借白鸥引客,后让邻翁陪客,既见不凡之人,又见不俗之情。

明明写亲近老友来访之事,却以呼邻共饮作结,这样写有什么好处?

类诗探读

宾 至

幽栖地僻经过少,老病人扶再拜难。

岂有文章惊海内,漫劳车马驻江干。

竟日淹留佳客坐,百年粗粝腐儒餐。

不嫌野外无供给,乘兴还来看药栏。

思考:《客至》和《宾至》在待客方式和情感上的不同。

注释:

①漫劳:劳驾您。

②江干:江边,杜甫住处。

③竟日:全天。

④淹留:停留。

⑤佳客:尊贵的客人。

⑥百年:终身,一生。

⑦粗粝:糙米。

⑧腐儒:迂腐寒酸的儒生,作者常用自指。

⑨供给:茶点酒菜。

⑩药栏:指药圃中的花药。

《客至》 《宾至》

主语

居住环境

客至心情

如何待客

主客关系

“客,寄也”,更显亲近

“宾,所敬也”,表敬重的称谓

春意盎然、清幽

偏僻

惊喜

冷淡

简单、热情

客套,有礼节

真诚、亲密

拘谨、陌生

全情投入

纯属客套

宾至

热情

客至

冷淡

亲之

敬之

比而观之,各见其用意所在

客是相知之客,宾是贵介之宾

《客至》诗题称“客”而不称“宾”是有用意的。称“宾”有“敬之之义”,而称“客”有“亲之之义”。

狂 夫

唐 杜甫

万里桥西一草堂,百花潭水即沧浪。

风含翠篠娟娟净,雨裛红蕖冉冉香。

厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉。

欲填沟壑唯疏放,自笑狂夫老更狂。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A“万里桥”与“百花潭”,“草堂”与“沧浪”,略相映带,展现极有次第,使读者目接一路风光,而境中又略有表意,便令人不觉痕迹。

B.颌联意蕴丰富,对仗工整,“含”“ 裛”二字运用拟人手法,“冉冉”“娟娟”的叠词又平添音韵之美,充分体现作者的“晚节渐于诗律细”。

C.诗人初到成都时,他曾靠故人严武接济,分赠禄米,而一旦这故人音书断绝,饥而日恒,亏及幼子,则全家可知,这是举一反三的写法。

D.诗人饱经患难,没有被生活的磨难压倒,始终用一种倔强的态度来对待生活打击,怨而不怒。全诗格高律熟,意奇句妥,若造化生成。

2.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗歌首联描写居住环境,用“万里”“百花”这类豪气的字眼,使得开篇便显出疏狂之意,为下面写“狂”做铺垫。

B.因为与故人音信断绝,缺乏接济,作者日久断粮,生活窘迫,就连幼子也感到了生活带来的凄凉之感。

C.面对快要饿死的现实处境,作者仍有心赞美“翠筱”“红蕖”,笑称自己是狂夫,表达了他一种倔强的人生态度。

D.诗歌前后看似描写了两种无法调和的情景,实则是以此突显“狂夫”的“狂”,表现作者贫贱不移的精神。

本诗的颔联广为人所称道,请赏析这一联的精妙之处

①用“含”字,将风拟人化,生动地写出了风的轻微,给人以小心爱护之感。②运用了互文手法。颔联的两句看似分咏风和雨,但上句从“净”字。可看出是风中有雨。有细雨的润洗,翠筱方可“净”;下句从“香”字,可看出雨中有风,有微风,才可嗅到红蕖之香味。③巧用叠词,动静结合。用“娟娟”形容翠筱姿态柔美,“冉冉”形容红蕖飘来的阵阵清香,“娟娟”对“冉冉”,一静一动,突显出环境之优美。④色彩对比。“翠筱”与“红渠”形成鲜明的色彩对比,突显环境之优美。

1.《客至》一诗写诗人“草堂”清幽的居住环境的诗句是“ , ”。

2.《客至》中表现寂寞之中客人登门而喜出望外的句子是 “ , ”。

3.《客至》中写招待寒酸简单但却满蕴真情的句子是“ , ”。

4.《客至》中表现田园生活中淳朴的邻里关系的句子是“ , ”。

舍南舍北皆春水 但见群鸥日日来

花径不曾缘客扫 蓬门今始为君开

盘飧市远无兼味 樽酒家贫只旧醅

肯与邻翁相对饮 隔篱呼取尽余杯

情景默写

2024届高考一轮复习诗歌鉴赏阅读指导

《答友人论学》

学习目标:

1.读懂诗歌,理解大意;

2.精准审题,规范作答。

【原题重现】(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

【注】①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山:南宋学者魏了翁,号鹤山。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,

逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,

不在流传口耳间。

禅要自参求印可,

仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,

此语吾今忆鹤山③。

【注释】

1.论学:论说学问。《礼记·学记》:“七年视论学取友,谓之小成。” 孔颖达 疏:“论学,谓学问向成,论说学之是非。”

2.林希逸:宋福州福清人,字肃翁,号竹溪、庸斋。理宗端平二年进士。善画能书,工诗。淳祐中,为秘书省正字。景定中,迁司农少卿。官终中书舍人。有《易讲》、《考工记解》、《竹溪稿》、《鬳斋续集》等。

3.逐字:一字一字地。

4.笺:对文字内容进行注解或表达个人见解。

5.转:反倒,反而。

6.曾颜:曾参 和 颜回 的并称。皆 孔子 弟子,以德行著称。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,

逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,

不在流传口耳间。

禅要自参求印可,

仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,

此语吾今忆鹤山③。

【注释】

7.那:今作“哪”。

8.剥落:脱落。《汉书·五行志中下下》:“今十月也,李梅当剥落,今反华实,近草妖也。”

9.皮毛:人的皮肤和毛发。泛指人体的浅表部分。比喻表面的、肤浅的东西。多指学识。

10.流传:传下来;传播开。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,

逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,

不在流传口耳间。

禅要自参求印可,

仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,

此语吾今忆鹤山③。

【注释】

11.禅:佛教语。梵语“禅那”之略。原指静坐默念 。此处指佛理。

12.参:领悟;琢磨。参禅,佛教禅宗的修行方法。通过静心思虑,排除杂念来参悟佛教的“妙谛”。

13.印可:佛家谓经印证而认可,禅宗多用之。亦泛指同意。《维摩诘经·弟子品》:“若能如是宴坐者,佛所印可。”

14.炼:烧制,提炼。

15.丹还:即还丹,道家术语,丹砂烧成水银之后,放置到一定时间水银又还原成丹砂,叫还丹。九还丹或九转丹,即经过九次提炼而成的丹药。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,

逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,

不在流传口耳间。

禅要自参求印可,

仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,

此语吾今忆鹤山③。

【注释】

16.桃李:桃花与李花。

17.鹤山:宋 学者 魏了翁 的号。 魏了翁(1178年6月25日-1237年4月14日) ,字华父,号鹤山。邛州蒲江县(今属四川)人。南宋理学家。宋 罗大经 《鹤林玉露》卷三:“ 西山 、 鹤山 之抱负,诚未可厚诬也。”按, 西山 ,指 真德秀 。

18.卖花担上看桃李:应为当时常用语,指时人“讲性理者,亦几于舍六经而观语录。甚者将程、朱语录而编之若策括策套”即只求理学诸书翻录一遍就空谈心性的求学习气。鹤山先生魏了翁在《答周监酒》中说:“见得向来多看先儒解说,近思之,不如一一自圣经看来。盖不到地头亲自涉历一番,终是见得不真。又非一一精体实践,则徒为谈辨文采之资耳。来书乃谓只须祖述朱文公诸书,文公诸书,读之久矣,政缘不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”又:宋代马廷鸾(1222-1289)《题张氏勤有堂》:“世间义理尽无涯,桃李春风总一家。最恨一般浮浅学,卖花担上漫看花。”

【逐句翻译】

首联:逐字笺来学转难①,逢人个个说曾颜②。

【翻译】如果想通过对每个字进行注释来学习儒家经典,并领悟儒经真意,反而会很艰难。当今,一个个的“儒学大师”,每逢遇到他人, 张口曾参,闭口颜回。

【逐句翻译】

颔联:那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

【翻译】哪里知道,他们浅薄的皮毛之见脱落的地方(便暴露出他们的无知)。儒家经典的真意,其实并不存在人们口耳相传的话语之间。

【逐句翻译】

颈联:禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

【翻译】佛理要自身去参悟去求印证,仙丹须亲自烧炼并等待丹药的还转。

【逐句翻译】

尾联:卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山。

【翻译】我直至今日还记得鹤山先生魏了翁对这些儒学大师的绝妙评价:他们只是在卖花人的担子上见过桃花李花(至于桃花李花是树上长的还是草上长的,他们是不关心的)。

【诗歌赏析】

这是一首酬答诗,诗人对友人关于治学的论述作出了答复。

首联主要写诗人对“逐字笺来”的治学方法的态度。逐字笺,即一个字一个字地注释,并以此方式来学习儒家经典、探寻儒家奥义。学转难,学习起来反倒是难以领悟儒家真谛的。这暗示了诗人对这种治学方法的否定。就实际情形来看,通过逐字注解来把握文章主旨的方法,当然是既蠢笨又可笑的,以此来治学,只会是缘木求鱼,自然是无法领悟文章的真谛的。从深层上说,这实际上是中国文化中常见的论题之一,即言意之辩。究竟是言可尽意还是言不尽意,经过长久的争论,最终“言不尽意”获得大多数人的认可。

【诗歌赏析】

正如庄子“言筌”的比喻,言只是“筌”,只是捕鱼的工具与媒介;而经义的旨意是“鱼”,是使用筌的目的。读书是为了获得“鱼”,即经义的旨意。倘不正视这一事实,只在“筌”上穷下工夫,只能距圣人的旨意愈来愈远。以此观之,“逐字笺”的治学方法自然是不可取的。下句中,写生活中的现象。那些只翻过语录、语类一类解说儒家经典的书,从未摸过儒家典籍的却自诩为“大师”的人,遇见他人,张口闭口都是曾参颜回。在这里,诗人准确地捕捉到“大师”们高谈阔论的典型情态,生动地再现了“大师”们自以为是洋洋自得的“风貌”,在看似平静的叙写中,委婉地流露出诗人的揶揄、嘲讽之情。

【诗歌赏析】

颔联指出“大师”们的浅鄙。上句中,“皮毛”本指表面的、肤浅的东西,此处即指上文的“曾颜”。剥落,即剥去剔落或脱落。剥落皮毛,即皮毛剥落。在这里,指剥去曾子、颜子这些表面的东西。那知,今作“哪知”,哪里知道。这句话的意思是,哪里知道曾子、颜子这些表面的东西脱落后的“大师”(就如同表面的金粉彩饰脱落后的神佛菩萨一样,显露出了木质泥胎的“真身”),包含着诗人对“大师”们的揶揄与嘲弄。下句中,真正的主语,应为“儒家经典的真义”。诗人指出,儒家经典的真义不存在于口耳流传的话语中,甚至不存在于儒家经典的字句中。这样写,与首句形成呼应,再次强调“意在言外”,株守词句,无疑画地为牢;言必称曾颜,可能只是欺世盗名。

【诗歌赏析】

颈联以“参禅”“修仙”为例,阐述自己治学的观点。诗人说,学习儒家经典,探寻儒家宗旨,就像参禅和炼丹,要自己去参悟、烧炼,并在这一过程中体会佛法妙谛或炼成可以长生的九转金丹。作为南宋颇有影响力的理学家,林希逸“置身儒学,参引释道”,治学极具个性。在此,诗人以“参禅”“修仙”为例,阐述学习儒家经典的方法,就不难理解了。在此,诗人强调了两点:首先,是要亲身、亲自地参禅、炼丹,换言之,要自己去读儒家的典籍,而不是只读那些名家大家的“语录”“语类”。梨子什么味道,还是要自己尝一尝,而不能拾人牙慧、啜人唾余。其次,是要参悟、烧炼,要去伪存真弃其糟粕,方能求得印可炼成神丹。换言之,学习儒家经典同样需要参悟烧炼,要抽剥茧披沙拣金,方能体悟把握儒家的奥旨妙义。这当然与上文的逐字笺注、浅尝辄止的作法截然不同,集中地表达了诗人治学的态度与方法。

【诗歌赏析】

尾联引用魏了翁的名言进一步强调自己的观点。尾联的正常语序应为:吾今忆鹤山卖花担上看桃李此语。鹤山,指南宋理学大家魏了翁,他曾在《答周监酒》中把当时的读书人多看儒家解说而不读儒家典籍的行为比作“卖花担上看挑李”,以此批评他们急功近利的治学风气。诗人在旧话重提,一方面是援引魏了翁的话来论证自己的观点,增强观点的权威性与说服力;一方面是借助魏了翁的话,再次强调道阅读儒家典籍并在其中参悟儒家真谛的重要性,从而更加鲜明地表达自己治学的态度与方法,对友人作出有力、有理的答复。

【跟踪训练】

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。

B.诗人认为,"皮毛"之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用"自""亲"二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

【解析】

15.A

分析:本题考查学生理解诗歌内容,赏析诗歌语言、手法的能力。

“描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。”错。

逐字笺,即一个字一个字地注释,并以此方式来学习儒家经典、探寻儒家奥义。学转难,学习起来反倒是难以领悟儒家真谛的。这暗示了诗人对这种治学方法的否定。

下句中,写生活中的现象。那些只翻过语录、语类一类解说儒家经典的书,从未摸过儒家典籍的却自诩为“大师”的人,遇见他人,张口闭口都是曾参颜回。在这里,诗人准确地捕捉到“大师”们高谈阔论的典型情态,生动地再现了“大师”们自以为是洋洋自得的“风貌”,在看似平静的叙写中,委婉地流露出诗人的揶揄、嘲讽之情。

从颔联“那知”二字也可知诗人对这种学习方式持反对态度。

【跟踪训练】

16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。(6分)

【解题思路】

首先要理解围魏了翁名言的意思,其次把握本诗的主题——关于治学的态度和方法,最后点明魏了翁名言对于治学态度的启示,二者构成类比关系。

【解析】

本题考查学生理解诗句内涵,把握诗歌主题的能力。

由题干可知,首先要把握魏了翁名言的意思。“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也”是说在树头枝底观赏桃李才能体会到其活泼泼的精神状态。

接着把握本诗尾联的内容并结合诗歌的主题来谈自己的理解。“卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山”是说大家在肩挑的担子上观看鲜花,在喧闹的酒楼上欣赏音乐,根本想象不到桃李绽放的盛况,也不可能体会到丝竹管弦的精妙。结合诗歌的标题“答友人论学”可知,此处用“看桃李”来喻指做学问,以“树头枝底”来喻指学问的本源,诗人以此说明要想获得学问的真谛需要回归本源,这就如同观赏桃李,卖花担上的桃李虽美,但离开“树头枝底”,没有了活力,唯有到树头枝底才能体会到其活泼的精神状态。

【参考答案】

①卖花担上的桃李,虽然也缤纷绚烂,但活力已经不再。(3分)

②唯有回归本原,方能获得学问真谛,就如同在树头枝底欣赏桃李,方能体会到其活泼的精神。(3分)