2014-2015学年高中人民版必修二 苏联社会主义建设的经验与教训 单元测试

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中人民版必修二 苏联社会主义建设的经验与教训 单元测试 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-10-23 15:52:59 | ||

图片预览

文档简介

2014-2015学年高中人民版必修二 苏联社会主义建设的经验与教训 单元测试

一、选择题(每题4分,共60分)

1.苏联在实现国家工业化的过程中,迫使民 ( http: / / www.21cnjy.com )族地区搞单一经济,经济发展严重失衡。如阿塞拜疆发达的石油业、旅游业和棉花生产业的主要收入都归国家所有,且失业率很高。材料实质上反映了苏联工业化建设

A.部门失衡,未形成完整体系

B.区域分工与经济专业化

C.强调国家利益忽视地方利益

D.高度集权漠视民生改善

2.“斯大林模式”是通过三大运动形成的,即工业化、农业集体化、“大清洗”(斯大林执政下,

爆发的一场对苏联共产党内部的清洗以及对无辜 ( http: / / www.21cnjy.com )人员的迫害运动)。有观点认为这三大运动是苏联历史发展的必然,是苏联国内外环境的要求,是巩固苏共政权、建设苏联社会主义社会的必由之路。对于这一观点的评价,正确的应是这一观点( )

A.不可采信 B.符合史实 C.值得商榷 D.表述隐晦

3.1931年,美国出口的机器设备中,有5 ( http: / / www.21cnjy.com )0%卖给苏联。1929年-1930年,英国机器出口总量的70%销往苏联,而1932年竟高达90%……可以毫不夸张地说,20世纪30年代,苏联几乎所有的骨干大型企业都是利用西方的先进技术武装起来的。例如:苏联的三大钢铁厂都是美国援建的,最大的第聂伯河水电站是引进美国技术设备、雇用美国技术专家于1933年建成的……上述材料表明

A.苏联由封闭走向开放

B.苏联利用西方危机进行经济建设

C.美苏之间意识形态领域的矛盾消失

D.西方各国向苏联转移过剩产能

4.1928年,苏联按照国家计划在乌拉尔地区建设两个钾矿矿井,一个由苏联自主建设,另一个由德国公司负责。这反映出苏联在工业化初期

A.缺少基本的技术基础

B.突破了计划经济指令的制约

C.依赖外资建设重工业

D.采取新经济政策的某些做法

5.“只有农村居民流入城市 ( http: / / www.21cnjy.com ),只有农业人口和非农业人口混合和融合起来,才能使农村居民摆脱孤立无援的地位”。苏俄的下列措施中最有助于实现这一点的是( )

A.余粮收集制 B.建立集体农庄

C.固定粮食税 D.允许自由贸易

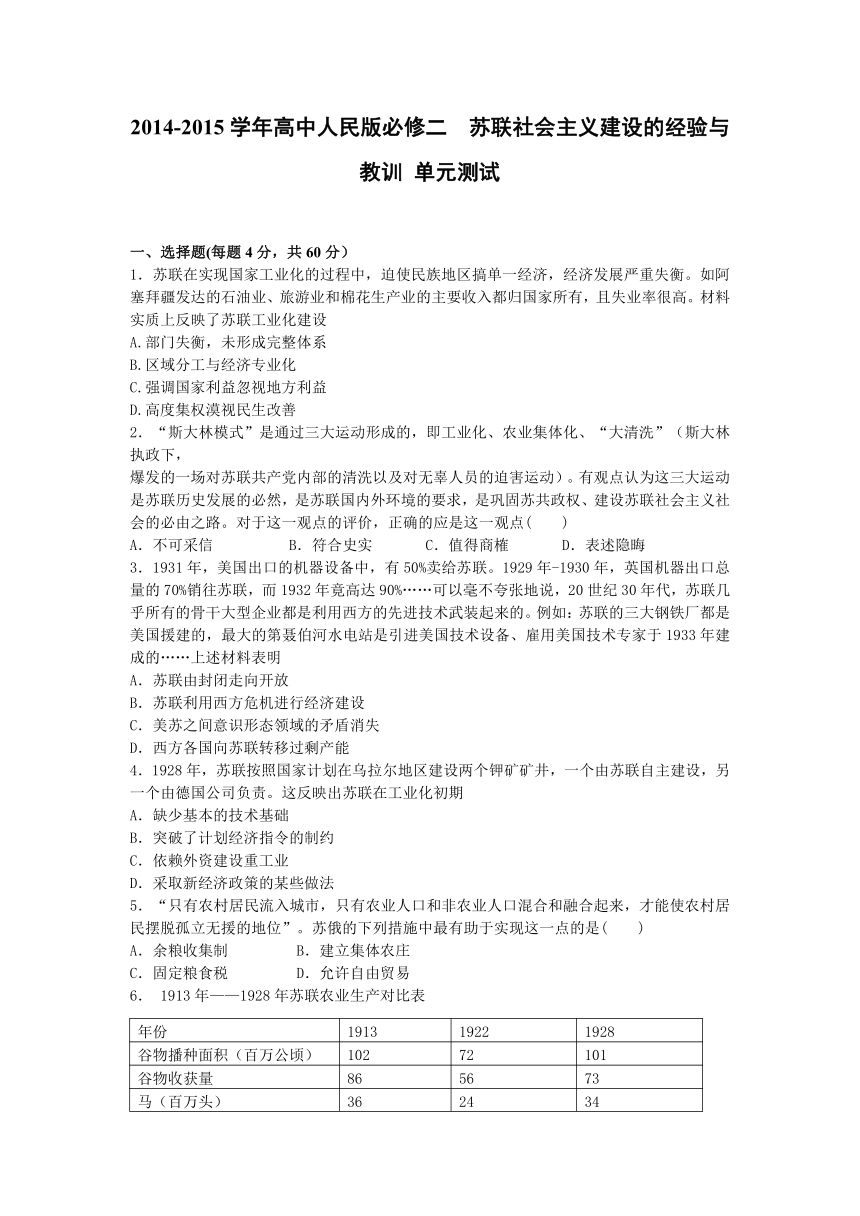

6. 1913年——1928年苏联农业生产对比表

年份 1913 1922 1928

谷物播种面积(百万公顷) 102 72 101

谷物收获量 86 56 73

马(百万头) 36 24 34

牛(百万头) 61 46 66

对表格中数据变化原因的分析,正确的是

A. 1928年谷物收获量低于1913年收获量

B. 战时共产主义政策满足了农民对土地的需求

C. 新经济政策促进了农业生产的发展

D. 集体农庄的建立发挥了社会主义优越性

7.苏俄的新经济政策和美国的罗斯福新政都是人类文明演进过程中的创举。两者的根本相同点在于

A.都注重从实际出发变革生产关系

B.都将工作的重心转移到工业领域

C.都强化了国家对经济的全面干预

D.都对本国乃至世界产生深远影响

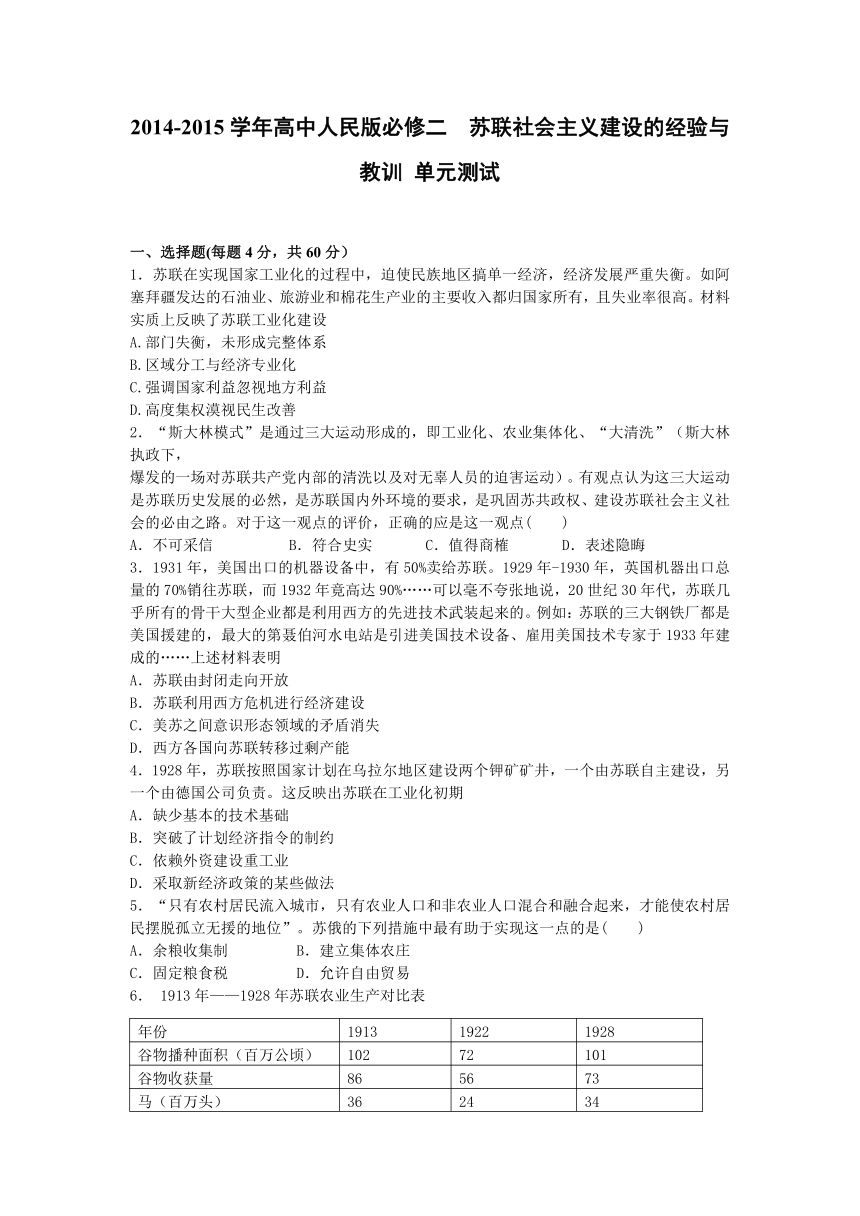

8.下面1960年—1975年苏联运输干线增长情况数据反映了

时间 社会总产值每增长 运输干线长度增长率 运载量每增长 运输干线长度增长率

1960年—1970年 1% 0.8% 1% 0.85%

1971年—1975年 1% 0.79% 1% 0.66%

A.运输业制约社会经济发展

B.运输干线长度呈减少趋势

C.农重轻各产业发展不平衡

D.经济体制改革的成效微弱

9.苏联是20世纪的一个极其重要的国家。下列关于它的表述不正确的是

A.十月革命后的工兵农代表苏维埃是社会主义代议制度的形式

B.列宁是苏联的建立者,戈尔巴乔夫是它历史上唯一的总统

C.莫斯科战役的胜利使德国陆军在二战中遭受了第一次重大失败

D.1936年确立的斯大林模式在勃列日涅夫改革中被彻底废除

10.1930年苏联粮食产量为835. ( http: / / www.21cnjy.com )4亿千克,1931年降至694.8亿千克;1930年苏联粮食出口483亿千克,1931年增至518亿千克。这表明苏联( )

A.人民为国家工业化建设作出贡献

B.农业投入不足造成粮食供不应求

C.粮食减产严重制约工业发展速度

D.农业集体化影响农民生产积极性

11.“20世纪50年代,苏联科技 ( http: / / www.21cnjy.com )人员发明了连续铸钢法,铸出的钢锭比传统方法质地均匀,且能将产量提高1/10到1/5,因而被28个国家买去专利。但直到1980年,苏联自身只有11%的钢锭采用此项技术生产。”对材料解读最准确的是( )

A.制度变革激发技术创新

B.计划经济制约技术转化

C.科技交流不受冷战影响

D.经济模式决定科研方向

12.学者叶书宗说:“斯大林的国家 ( http: / / www.21cnjy.com )工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。”材料中 “明显地改变”的是

A.减少了政府指令性计划指标

B.废弃了工业生产部门管理体制

C.放弃了所有制结构的多元化

D.取消了农产品的义务交售制

13.在《大国崛起》的解说词中有这样一段:苏 ( http: / / www.21cnjy.com )联的一枝独秀和它所采取的“ ”方式,引起了西方世界的极大兴趣。二十世纪三十年代,西方人士纷纷前往苏联取经。美国的一名记者从苏联回国后告诉国人“我看到了未来,它行得通”。一时之间“ ”成为最时髦的名词。这里“ ”应填写的是

A.计划 B.法治 C.集体化 D.工业化

14.有历史学家在研究苏联 ( http: / / www.21cnjy.com )(俄)历史时,把20世纪二、三十年代苏联(俄)迈向社会主义道路时的努力看作三个实验。即“追随理想的实验,面对现实的实验、回归理想的实验”。 以下各项与三个实验分别对应正确的是

A. 战时共产主义政策、新经济政策、斯大林模式

B. 新经济政策、农业集体化、斯大林模式

C. 战时共产主义政策、斯大林模式、社会主义工业化

D. 战时共产主义政策、新经济政策、农业集体化

15.1952-1964年,苏联政府收购各种谷物的平均价格指数提高了7.48倍,收购畜产品的价格指 数提高了15.69倍。这说明赫鲁晓夫

A.试图调整国家与集体农庄的关系

B.改变了苏联农业落后的状况

C.使自己成了斯大林模式的掘墓人

D.收购太多将影响农民积极性

第II卷(非选择题)

二、综合题(40分)

16.(26分)分配问题直接影响经济发展和社会稳定,也体现社会公平与正义,分配问题不仅是经济问题,还是政治问题。阅读材料,回答问题。

材料一 (苏联)国家通 ( http: / / www.21cnjy.com )过农业税(后改所得税)、义务交售、实物支付等方式,拿走了集体农庄很大一部分产品。这种方式实际上带有近乎无偿占有或半无偿占有的性质,……使庄员很大程度上失掉了对自己生产成果的物质兴趣。

——包雅玮:《评析我国高级社与前苏联集体农庄之差异》

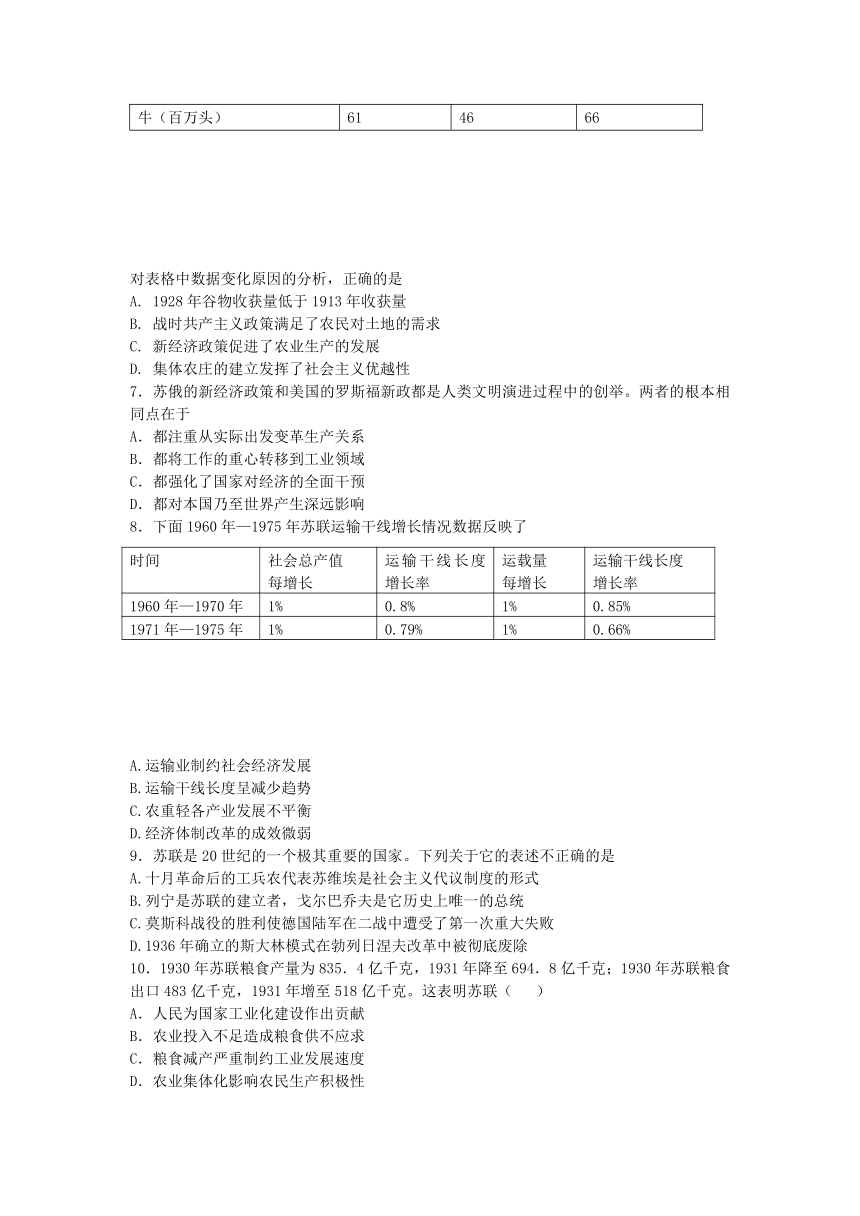

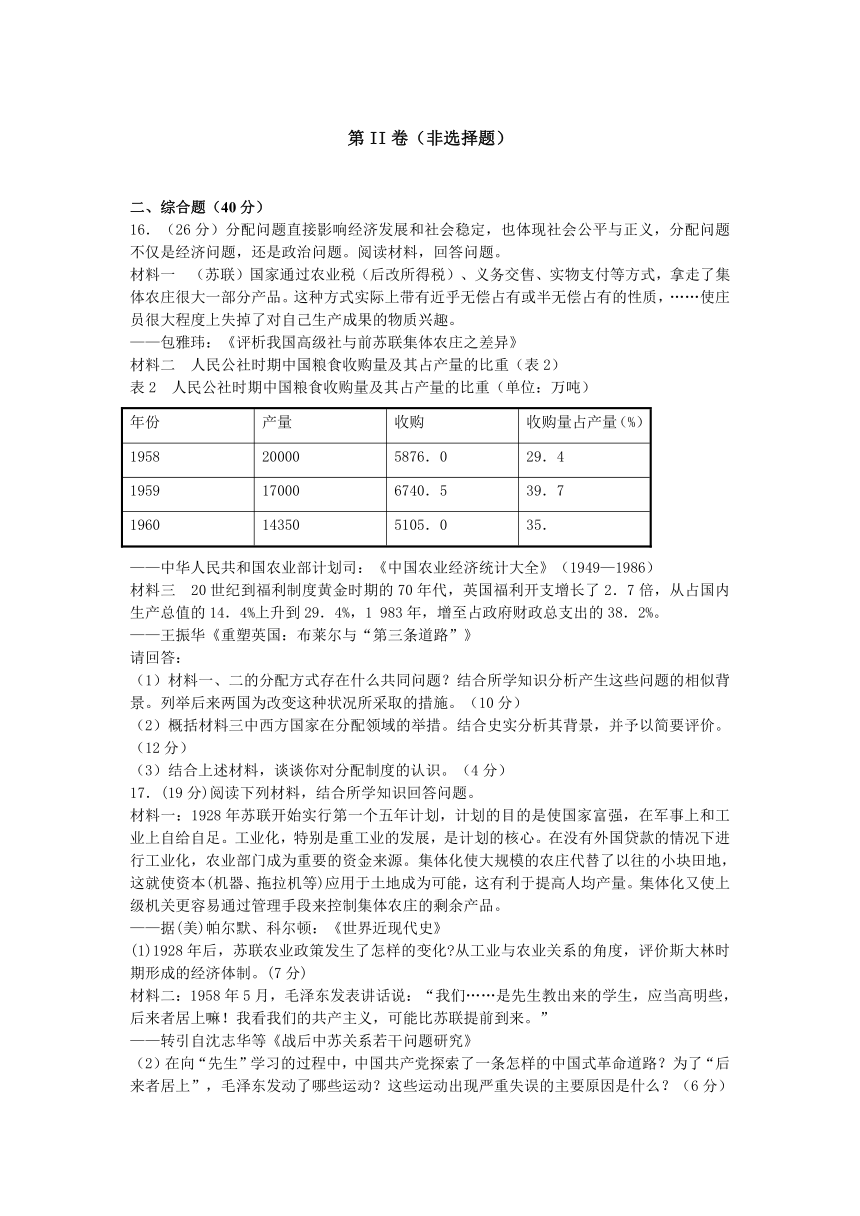

材料二 人民公社时期中国粮食收购量及其占产量的比重(表2)

表2 人民公社时期中国粮食收购量及其占产量的比重(单位:万吨)

年份 产量 收购 收购量占产量(%)

1958 20000 5876.0 29.4

1959 17000 6740.5 39.7

1960 14350 5105.0 35.

——中华人民共和国农业部计划司:《中国农业经济统计大全》(1949—1986)

材料三 20世纪到福利制度黄金时期的 ( http: / / www.21cnjy.com )70年代,英国福利开支增长了2.7倍,从占国内生产总值的14.4%上升到29.4%,1 983年,增至占政府财政总支出的38.2%。

——王振华《重塑英国:布莱尔与“第三条道路”》

请回答:

(1)材料一、二的分配方式存在什么共同问题?结合所学知识分析产生这些问题的相似背景。列举后来两国为改变这种状况所采取的措施。(10分)

(2)概括材料三中西方国家在分配领域的举措。结合史实分析其背景,并予以简要评价。(12分)

(3)结合上述材料,谈谈你对分配制度的认识。(4分)

17.(19分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:1928年苏联开始实行第一个五 ( http: / / www.21cnjy.com )年计划,计划的目的是使国家富强,在军事上和工业上自给自足。工业化,特别是重工业的发展,是计划的核心。在没有外国贷款的情况下进行工业化,农业部门成为重要的资金来源。集体化使大规模的农庄代替了以往的小块田地,这就使资本(机器、拖拉机等)应用于土地成为可能,这有利于提高人均产量。集体化又使上级机关更容易通过管理手段来控制集体农庄的剩余产品。

——据(美)帕尔默、科尔顿:《世界近现代史》

(1)1928年后,苏联农业政策发生了怎样的变化 从工业与农业关系的角度,评价斯大林时期形成的经济体制。(7分)

材料二:1958年5月,毛泽东发表 ( http: / / www.21cnjy.com )讲话说:“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,后来者居上嘛!我看我们的共产主义,可能比苏联提前到来。”

——转引自沈志华等《战后中苏关系若干问题研究》

(2)在向“先生”学习的过程中,中国共产 ( http: / / www.21cnjy.com )党探索了一条怎样的中国式革命道路?为了“后来者居上”,毛泽东发动了哪些运动?这些运动出现严重失误的主要原因是什么?(6分)

材料三:中国的工业化是在农业生产力水 ( http: / / www.21cnjy.com )平很低的状况下启动的,落后的传统农业对工业化造成极大制约,这种制约突出表现在农产品供给短缺的制约和农村市场需求不足的制约两种形式。因此随着中国工业化发展战略的全面推行,对农业发展的要求就变得十分强烈。

——据孙代尧:《20世纪50年代中国急速向社会主义过渡的工业化背景分析》

(3)1978年后中国的农村经济体制发生了什么重大变化 对斯大林经济体制有何突破 (6分)

18.(9分)20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式.阅读材料,回答问题.

材料一 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

———据黄安年 美国社会经济史论 等

材料二 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别,计划和市场都是经济手段。

——— 邓小平文选 第三卷

问题:

(1)据材料一,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。(4分)

(2)据材料二,谈谈你对斯大林和罗斯福开创的两种经济运行模式的认识。(5分)

参考答案

1.C

【解析】

试题分析:从题干材料可知,阿塞拜疆虽然 ( http: / / www.21cnjy.com )石油业、旅游业和棉花生产业等发达,但收入归整个国家所有且当地失业率依然很高、经济发展比较单一。这说明苏联在工业化的过程中过分强调对国家的贡献,而忽视了地区的利益,所以应选C。其他选项与题意不符。

2.C

【解析】

试题分析:尊重材料是做对历史题 ( http: / / www.21cnjy.com )目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,这一观点的表述是很清晰的而不是隐晦的,有的是符合史实、可以采信的,有的是不符合史实、不可采信的而只能商榷的,例如说“斯大林模式”是通过三大运动形成的就是只能商榷的,所以从整体而言材料的这一观是点值得商榷的,综上所述本题答案只能是C。

3.B

【解析】

试题分析:本题考查获取材料信息、运用所 ( http: / / www.21cnjy.com )学知识解读材料信息的能力,抓住题干中时间信息,可知这一时期西方出现了经济危机,再从“英国机器出口总量的70%销往苏联”“苏联几乎所有的骨干大型企业都是利用西方的先进技术武装起来的”的信息可得出苏联利用西方发生经济危机的大环境,广泛引进西方技术来进行经济建设,故B项正确。

4.D

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决 ( http: / / www.21cnjy.com )问题的能力,新经济政策允许外资企业和国家暂时无力经营的企业,恢复商品货币关系进行调节生产的作用。符合材料中“另一个由德国公司负责”的措施,所以选D。苏联在工业化初期具有一定的技术基础,没有突破计划经济的指令制约,ABC说法不符合史实。C说法夸大了材料中措施的内容。

5.C

【解析】

试题分析:依据所学可知,苏联 ( http: / / www.21cnjy.com )用粮食税代替余粮收集制,能够调动农民生产积极性。在实行战时共产主义政策时,多余的粮食必须上缴,而实行粮食税则农民的多余粮食可以拿到市场上出售,农民就可以得到更多的收入,极大调动了他们的生产积极性。使农村居民摆脱孤立无援,其实就是让其的生产与市场联系起来,让生产成为社会化生产。所以应选C。

6.C

【解析】

试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一 ( http: / / www.21cnjy.com )秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,分析表格数据,1913—1922年俄国农业发展呈下降趋势,而1922年以后至1928年农业发展明显好转。据所学知识,农业发展下降的原因应是国内外战争和战时共产主义政策等,而农业上升的时间是1922年以后,结合1921年新经济政策实施促进了国民经济恢复,可以锁定正确选项C。A项是表现。B项与史实不符。农业集体化是在1928年之后,而且农业集体化运动并未推动苏联农业生产的发展,排除D项。

7.A

【解析】

试题分析:主要考查经济政策的调整。题干 ( http: / / www.21cnjy.com )要说明的是苏俄新经济政策和美国罗斯福新政两者作为创举的根本相同点,两者本质上都是生产关系的局部调整,所以A符合题意。B不合史实,C不符合新经济政策,D不合题意,故排除BCD。

8.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生正确解读材料和 ( http: / / www.21cnjy.com )运用所学知识解决问题的能力。由表格中运输干线增长情况数据来看,运输干线没有什么大的变化,故导致社会总产值也没有什么变化,故本题选A项。B不能全面反映表格,C和D与表格信息无关。

9.D

【解析】

试题分析:本题主要考查学生正确解读材料和运用 ( http: / / www.21cnjy.com )所学知识解决问题的能力。依据所学可知1936年斯大林模式正式确立,而且勃列日涅夫改革中也没彻底废除斯大林模式,故本题选D项。A、B、C不符合题意。

10.A

【解析】

试题分析:本题考查分析材料的能力。材 ( http: / / www.21cnjy.com )料中是将苏联1930年与1931年的粮食生产量与出口量进行对比。我们可以发现,随着时间的变化粮食生产量减少,出口量却增多,体现不出供不应求的现象,因此B选项错误;之所以能出现这种现象,都是苏联人民缩减口粮支持国建的建设,这是是苏联人民巨大的牺牲,故A选项正确。再结合所学知识,我们可知这个时候苏联正在进行农业集体化和工业化的建设,世界正处于资本主义经济大危机之下。粮食虽然减产,但是出口量增多,工业化成果明显,C选项排除,D选项没有解释出口量增多的原因,因此D排除,故本题选择A选项。

11.B

【解析】

试题分析:本题考查解读史料获取信息的能 ( http: / / www.21cnjy.com )力。材料中“20世纪50年代,苏联科技人员发明了连续铸钢法”“ 1980年,苏联自身只有11%的钢锭采用此项技术生产”的信息说明由于实行计划经济不允许科技外传,导致技术转化减少,故B项正确;此时苏联社会制度没有变革,故A项错误;“冷战”是指除战争以外的一切对抗手段,所以20世纪50-80年代的冷战时期,“冷战”一定会影响科技交流,故C项错误;经济模式决定科研方向不是材料中反映的信息,故D项错误。

12.C

【解析】

试题分析:斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动与列宁时期的新经济政策相比,过渡方式、所有制结构、经济体制和分配制度都发生了变化,故选C。

13.A

【解析】

试题分析:解答此题注意时间“二十世纪三十 ( http: / / www.21cnjy.com )年代”,此时期苏联创立了高度集中的计划经济体制,经济飞速发展;而同时段西方资本主义世界处于“大危机”的沉重打击之下,社会危机严重。故题中的“ ”应为“计划”。所以应选A。

14.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生准确解读 ( http: / / www.21cnjy.com )材料信息的能力和对教材内容的识记能力。战时共产主义政策是苏俄在战争逼迫的特定环境下采取的军事性非常措施,因此它并不是直接过渡到共产主义的正确途径,引起经济危机和政治危机,所以后来实行了新经济政策,提高了人民的生产积极性,促进了经济迅速恢复,稳定了政治形势。但是斯大林上台后,新经济政策被逐渐取消,建立了斯大林模式。所以答案选A。其他选项不符合。

15.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生对教材知识 ( http: / / www.21cnjy.com )的记忆和理解的能力以及对题干材料的理解能力。材料中苏联农畜产品价格的大幅度提高是这一时期的农业改革政策的直接结果,1952年到1964年,斯大林逝世后赫鲁晓夫的上台执政,赫鲁晓夫进行了大刀阔斧的农业改革,农业成就在一定时期内有了显著提高,但整体上并未突破斯大林模式的框架,所以答案选A, B CD三项表述不正确。

16.(1)共同问题:国家从农民、农业领域拿走太多;农民生产积极性下降,粮食产量下降。(2分,任意一点得2分)

背景:资本主义强邻包围,国家安全受到威 ( http: / / www.21cnjy.com )胁;重点发展重工业,忽视轻工业和农业的发展;实行城乡二元体制;通过牺牲农民、农业利益筹集工业建设资金。(每点2分,任意两点得满分4分)

措施:中国实施家庭联产承包责任制(交够国家的,留足集体的,剩下的都是个人的);(2分)苏联进行了赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革。(2分)

(2)举措:建立健全的社会保障体系(或实行福利制度)。(2分)

背景:吸取经济大危机的教训, ( http: / / www.21cnjy.com )扩大社会消费,避免经济危机;50—70年代资本主义经济发展进入黄金时期,为健全社会保障体系的建立提供了物质基础;罗斯福新政提供了成功经验;凯恩斯主义盛行;民主政治发展,政府重视民众生活保障。(每点2分,任意两点得满分4分)

评价:积极:使低收入阶层生 ( http: / / www.21cnjy.com )活得到基本保障,缓和了社会矛盾,有利于社会稳定;有利于实现社会公平;有利于消费能力的提高,促进经济发展。(每点2分,任意两点得满分4分)

消极:增加了财政负担;一定程度上降低了职工工作积极性。(任意一点得满分2分)

(3)兼顾公平与效率的分配制度既能调动生产 ( http: / / www.21cnjy.com )者的积极性,又能促进经济发展,反之则会阻碍经济发展和社会稳定;不同时期的分配制度能反映时代特征;分配制度是社会公平的重要体现,成功与否影响稳定。(每点2分,任意两点得满分4分,其它言之成理酌情给分)

【解析】

试题分析:(1)本题主要考察学生的比较思维能 ( http: / / www.21cnjy.com )力。“(苏联)国家通过农业税(后改所得税)、义务交售、实物支付等方式,拿走了集体农庄很大一部分产品”,使庄员很大程度上失掉了对自己生产成果的物质兴趣。从表2中可以看到人民公社时期中国粮食收购量及其占产量的比重为30%左右,通过对比可知中苏两国共同问题是国家从农民、农业领域拿走太多;农民生产积极性下降,粮食产量下降。背景需要结合国际形势、计划经济体制特征和社会结构等方面进行分析。中苏建国初期遭到资本主义强邻包围,国家安全受到威胁;重点发展重工业,忽视轻工业和农业的发展;实行城乡二元体制;通过牺牲农民、农业利益筹集工业建设资金。结合所学知识可知,为改变这种状况,中国的措施是家庭联产承包责任制;苏联进行了赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革。

(2)20世纪到福利制度黄金时期的70年代, ( http: / / www.21cnjy.com )“英国福利开支增长了2.7倍”, 二战后西方国家在分配领域的举措是,建立健全的社会保障体系。实施的背景要结合二战后资本主义发展的阶段特征,从历史教训、民主政治、经济政策等方面分析。福利制度的建立是吸取经济大危机的教训,扩大社会消费,避免经济危机;50—70年代资本主义经济发展进入黄金时期,为健全社会保障体系的建立提供了物质基础;罗斯福新政提供了成功经验;凯恩斯主义盛行;民主政治发展,政府重视民众生活保障。评价要从社会稳定、经济发展、财政开支和工作等角度全面分析。福利制度的积极影响是,使低收入阶层生活得到基本保障,缓和了社会矛盾,有利于社会稳定;有利于实现社会公平;有利于消费能力的提高,促进经济发展。消极影响是,增加了财政负担;一定程度上降低了职工工作积极性。

(3)对分配制度的认识要结合 ( http: / / www.21cnjy.com )材料,从公平效率、社会稳定、经济发展的角度进行全面论述。我国高级社与前苏联集体农庄通过牺牲农民、农业利益筹集工业建设资金,中苏两国改革之后,调动了农民的生产积极性。西方的福利制度使低收入阶层生活得到基本保障,也有一定的弊端。综合以上材料,分配制度要兼顾公平与效率,既能调动生产者的积极性,又能促进经济发展,反之则会阻碍经济发展和社会稳定;不同时期的分配制度能反映时代特征;分配制度是社会公平的重要体现,成功与否影响稳定。

17.

(1)变化:实施农业集体化政策。(1分)

评价:农业为工业发展提供了资金, ( http: / / www.21cnjy.com )短期内使苏联工业特别是重工业和军事工业飞速发展,成为欧洲第一、世界第二的工业强国;工业的发展为实现农业机械化创造条件。(3分)从长远来看,片面优先发展重工业的做法牺牲农业,不利于农业的发展;农业长期落后,对工业的发展也不利;国民经济发展的比例严重失调,影响了国民经济的持续发展。(3分)

(2)道路:农村包围城市、武装夺取政权。(2分)

运动:“大跃进”运动、人民公社化运动。(2分)

原因:忽视经济规律;超越国情。(2分)

(3)实行家庭联产承包责任制;大力发展乡镇 ( http: / / www.21cnjy.com )企业。(2分)改变了高度集中的经济体制;使农业和工业协调发展;兼顾了国家、集体和农民三者的利益,调动了农民的生产积极性。(每点2分,答出任意两点给4分)

【解析】

试题分析:第(1)题主要考查学生正确解 ( http: / / www.21cnjy.com )读材料和运用所学知识解决问题的能力。由“在没有外国贷款的情况下进行工业化,农业部门成为重要的资金来源。集体化使大规模的农庄代替了以往的小块田地,这就使资本(机器、拖拉机等)应用于土地成为可能,这有利于提高人均产量。”可以看出1928年后苏联农业实施了农业集体化政策。第二问从“在没有外国贷款的情况下进行工业化,农业部门成为重要的资金来源”可以分析出农业为工业发展提供了资金,短期内使苏联工业特别是重工业和军事工业飞速发展,成为欧洲第一、世界第二的工业强国;从“这就使资本(机器、拖拉机等)应用于土地成为可能”可以分析出工业的发展为实现农业机械化创造条件。另外从“计划的目的是使国家富强,在军事上和工业上自给自足。工业化,特别是重工业的发展,是计划的核心”可以看出苏联优先发展重工业,从长远来看,国民经济发展的比例严重失调,影响了国民经济的持续发展。从“集体化又使上级机关更容易通过管理手段来控制集体农庄的剩余产品”可以看出苏联牺牲农业,发展工业,这样不利于农业的发展,对工业的发展也不利。

第(2)题主要考查学生正确解读材料 ( http: / / www.21cnjy.com )和运用所学知识解决问题的能力。第一问结合所学知识可知中国探索的革命道路是农村包围城市、武装夺取政权,难度较低。第二问抓住时间“1958年”结合所学可知为了后来居上发动了“大跃进”运动、人民公社化运动。第三问从忽视规律和超越国情两个角度来分析即可。

第(3)题主要考查学生正确解读材 ( http: / / www.21cnjy.com )料和运用所学知识解决问题的能力。根据所学知识不难答出1978年后我国农村实行了家庭联产承包责任制和发展乡镇企业。第二问经过比较可以从经济体制、农业和工业的关系及农民的利益和积极性几个角度来组织答案。

18.

(1)依据:新政采取了国家干预经济的方 ( http: / / www.21cnjy.com )式,如实行《国家工业复兴法》,限制资本家自主生产等(举一例说明即可);新政中一些维护普通民众权益的措施损害了资本家的利益,如规定最高工时最低工资和大规模的社会救济等。(举一例说明即可)

(2)认识:市场经济不是资本主义所 ( http: / / www.21cnjy.com )固有的,社会主义也应有市场调节。斯大林实行单一的计划经济,取消市场调节,虽在短期内取得了经济建设的巨大成就,但从长期来看,束缚了社会生产力的发展,对社会主义建设产生了不利影响。计划经济不是社会主义所特有的,资本主义也可以有计划。罗斯福在没有触动资本主义制度的前提下,采取国家干预的政策,增加经济中的计划成分,缓和了经济危机。

【解析】

试题分析:第(1)问,主要考查学生对 ( http: / / www.21cnjy.com )罗斯福新政的分析与认识。回答时主要结合罗斯福新政的内容及突出特点:国家加强对经济的干预,从限制资本家的“自由”和“损害”资本家的“利益”及对工人阶级的措施等角度分析归纳总结。

第(2)问,主要考查学生对中国改革开放 ( http: / / www.21cnjy.com )的分析与认识。回答时注意分析材料二邓小平所说的话语的含义,再结合斯大林模式的特点及罗斯福新政的特点,以及二者的效果及长远影响,从计划与市场的关系及作用等方面分析归纳。

一、选择题(每题4分,共60分)

1.苏联在实现国家工业化的过程中,迫使民 ( http: / / www.21cnjy.com )族地区搞单一经济,经济发展严重失衡。如阿塞拜疆发达的石油业、旅游业和棉花生产业的主要收入都归国家所有,且失业率很高。材料实质上反映了苏联工业化建设

A.部门失衡,未形成完整体系

B.区域分工与经济专业化

C.强调国家利益忽视地方利益

D.高度集权漠视民生改善

2.“斯大林模式”是通过三大运动形成的,即工业化、农业集体化、“大清洗”(斯大林执政下,

爆发的一场对苏联共产党内部的清洗以及对无辜 ( http: / / www.21cnjy.com )人员的迫害运动)。有观点认为这三大运动是苏联历史发展的必然,是苏联国内外环境的要求,是巩固苏共政权、建设苏联社会主义社会的必由之路。对于这一观点的评价,正确的应是这一观点( )

A.不可采信 B.符合史实 C.值得商榷 D.表述隐晦

3.1931年,美国出口的机器设备中,有5 ( http: / / www.21cnjy.com )0%卖给苏联。1929年-1930年,英国机器出口总量的70%销往苏联,而1932年竟高达90%……可以毫不夸张地说,20世纪30年代,苏联几乎所有的骨干大型企业都是利用西方的先进技术武装起来的。例如:苏联的三大钢铁厂都是美国援建的,最大的第聂伯河水电站是引进美国技术设备、雇用美国技术专家于1933年建成的……上述材料表明

A.苏联由封闭走向开放

B.苏联利用西方危机进行经济建设

C.美苏之间意识形态领域的矛盾消失

D.西方各国向苏联转移过剩产能

4.1928年,苏联按照国家计划在乌拉尔地区建设两个钾矿矿井,一个由苏联自主建设,另一个由德国公司负责。这反映出苏联在工业化初期

A.缺少基本的技术基础

B.突破了计划经济指令的制约

C.依赖外资建设重工业

D.采取新经济政策的某些做法

5.“只有农村居民流入城市 ( http: / / www.21cnjy.com ),只有农业人口和非农业人口混合和融合起来,才能使农村居民摆脱孤立无援的地位”。苏俄的下列措施中最有助于实现这一点的是( )

A.余粮收集制 B.建立集体农庄

C.固定粮食税 D.允许自由贸易

6. 1913年——1928年苏联农业生产对比表

年份 1913 1922 1928

谷物播种面积(百万公顷) 102 72 101

谷物收获量 86 56 73

马(百万头) 36 24 34

牛(百万头) 61 46 66

对表格中数据变化原因的分析,正确的是

A. 1928年谷物收获量低于1913年收获量

B. 战时共产主义政策满足了农民对土地的需求

C. 新经济政策促进了农业生产的发展

D. 集体农庄的建立发挥了社会主义优越性

7.苏俄的新经济政策和美国的罗斯福新政都是人类文明演进过程中的创举。两者的根本相同点在于

A.都注重从实际出发变革生产关系

B.都将工作的重心转移到工业领域

C.都强化了国家对经济的全面干预

D.都对本国乃至世界产生深远影响

8.下面1960年—1975年苏联运输干线增长情况数据反映了

时间 社会总产值每增长 运输干线长度增长率 运载量每增长 运输干线长度增长率

1960年—1970年 1% 0.8% 1% 0.85%

1971年—1975年 1% 0.79% 1% 0.66%

A.运输业制约社会经济发展

B.运输干线长度呈减少趋势

C.农重轻各产业发展不平衡

D.经济体制改革的成效微弱

9.苏联是20世纪的一个极其重要的国家。下列关于它的表述不正确的是

A.十月革命后的工兵农代表苏维埃是社会主义代议制度的形式

B.列宁是苏联的建立者,戈尔巴乔夫是它历史上唯一的总统

C.莫斯科战役的胜利使德国陆军在二战中遭受了第一次重大失败

D.1936年确立的斯大林模式在勃列日涅夫改革中被彻底废除

10.1930年苏联粮食产量为835. ( http: / / www.21cnjy.com )4亿千克,1931年降至694.8亿千克;1930年苏联粮食出口483亿千克,1931年增至518亿千克。这表明苏联( )

A.人民为国家工业化建设作出贡献

B.农业投入不足造成粮食供不应求

C.粮食减产严重制约工业发展速度

D.农业集体化影响农民生产积极性

11.“20世纪50年代,苏联科技 ( http: / / www.21cnjy.com )人员发明了连续铸钢法,铸出的钢锭比传统方法质地均匀,且能将产量提高1/10到1/5,因而被28个国家买去专利。但直到1980年,苏联自身只有11%的钢锭采用此项技术生产。”对材料解读最准确的是( )

A.制度变革激发技术创新

B.计划经济制约技术转化

C.科技交流不受冷战影响

D.经济模式决定科研方向

12.学者叶书宗说:“斯大林的国家 ( http: / / www.21cnjy.com )工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。”材料中 “明显地改变”的是

A.减少了政府指令性计划指标

B.废弃了工业生产部门管理体制

C.放弃了所有制结构的多元化

D.取消了农产品的义务交售制

13.在《大国崛起》的解说词中有这样一段:苏 ( http: / / www.21cnjy.com )联的一枝独秀和它所采取的“ ”方式,引起了西方世界的极大兴趣。二十世纪三十年代,西方人士纷纷前往苏联取经。美国的一名记者从苏联回国后告诉国人“我看到了未来,它行得通”。一时之间“ ”成为最时髦的名词。这里“ ”应填写的是

A.计划 B.法治 C.集体化 D.工业化

14.有历史学家在研究苏联 ( http: / / www.21cnjy.com )(俄)历史时,把20世纪二、三十年代苏联(俄)迈向社会主义道路时的努力看作三个实验。即“追随理想的实验,面对现实的实验、回归理想的实验”。 以下各项与三个实验分别对应正确的是

A. 战时共产主义政策、新经济政策、斯大林模式

B. 新经济政策、农业集体化、斯大林模式

C. 战时共产主义政策、斯大林模式、社会主义工业化

D. 战时共产主义政策、新经济政策、农业集体化

15.1952-1964年,苏联政府收购各种谷物的平均价格指数提高了7.48倍,收购畜产品的价格指 数提高了15.69倍。这说明赫鲁晓夫

A.试图调整国家与集体农庄的关系

B.改变了苏联农业落后的状况

C.使自己成了斯大林模式的掘墓人

D.收购太多将影响农民积极性

第II卷(非选择题)

二、综合题(40分)

16.(26分)分配问题直接影响经济发展和社会稳定,也体现社会公平与正义,分配问题不仅是经济问题,还是政治问题。阅读材料,回答问题。

材料一 (苏联)国家通 ( http: / / www.21cnjy.com )过农业税(后改所得税)、义务交售、实物支付等方式,拿走了集体农庄很大一部分产品。这种方式实际上带有近乎无偿占有或半无偿占有的性质,……使庄员很大程度上失掉了对自己生产成果的物质兴趣。

——包雅玮:《评析我国高级社与前苏联集体农庄之差异》

材料二 人民公社时期中国粮食收购量及其占产量的比重(表2)

表2 人民公社时期中国粮食收购量及其占产量的比重(单位:万吨)

年份 产量 收购 收购量占产量(%)

1958 20000 5876.0 29.4

1959 17000 6740.5 39.7

1960 14350 5105.0 35.

——中华人民共和国农业部计划司:《中国农业经济统计大全》(1949—1986)

材料三 20世纪到福利制度黄金时期的 ( http: / / www.21cnjy.com )70年代,英国福利开支增长了2.7倍,从占国内生产总值的14.4%上升到29.4%,1 983年,增至占政府财政总支出的38.2%。

——王振华《重塑英国:布莱尔与“第三条道路”》

请回答:

(1)材料一、二的分配方式存在什么共同问题?结合所学知识分析产生这些问题的相似背景。列举后来两国为改变这种状况所采取的措施。(10分)

(2)概括材料三中西方国家在分配领域的举措。结合史实分析其背景,并予以简要评价。(12分)

(3)结合上述材料,谈谈你对分配制度的认识。(4分)

17.(19分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:1928年苏联开始实行第一个五 ( http: / / www.21cnjy.com )年计划,计划的目的是使国家富强,在军事上和工业上自给自足。工业化,特别是重工业的发展,是计划的核心。在没有外国贷款的情况下进行工业化,农业部门成为重要的资金来源。集体化使大规模的农庄代替了以往的小块田地,这就使资本(机器、拖拉机等)应用于土地成为可能,这有利于提高人均产量。集体化又使上级机关更容易通过管理手段来控制集体农庄的剩余产品。

——据(美)帕尔默、科尔顿:《世界近现代史》

(1)1928年后,苏联农业政策发生了怎样的变化 从工业与农业关系的角度,评价斯大林时期形成的经济体制。(7分)

材料二:1958年5月,毛泽东发表 ( http: / / www.21cnjy.com )讲话说:“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,后来者居上嘛!我看我们的共产主义,可能比苏联提前到来。”

——转引自沈志华等《战后中苏关系若干问题研究》

(2)在向“先生”学习的过程中,中国共产 ( http: / / www.21cnjy.com )党探索了一条怎样的中国式革命道路?为了“后来者居上”,毛泽东发动了哪些运动?这些运动出现严重失误的主要原因是什么?(6分)

材料三:中国的工业化是在农业生产力水 ( http: / / www.21cnjy.com )平很低的状况下启动的,落后的传统农业对工业化造成极大制约,这种制约突出表现在农产品供给短缺的制约和农村市场需求不足的制约两种形式。因此随着中国工业化发展战略的全面推行,对农业发展的要求就变得十分强烈。

——据孙代尧:《20世纪50年代中国急速向社会主义过渡的工业化背景分析》

(3)1978年后中国的农村经济体制发生了什么重大变化 对斯大林经济体制有何突破 (6分)

18.(9分)20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式.阅读材料,回答问题.

材料一 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

———据黄安年 美国社会经济史论 等

材料二 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别,计划和市场都是经济手段。

——— 邓小平文选 第三卷

问题:

(1)据材料一,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。(4分)

(2)据材料二,谈谈你对斯大林和罗斯福开创的两种经济运行模式的认识。(5分)

参考答案

1.C

【解析】

试题分析:从题干材料可知,阿塞拜疆虽然 ( http: / / www.21cnjy.com )石油业、旅游业和棉花生产业等发达,但收入归整个国家所有且当地失业率依然很高、经济发展比较单一。这说明苏联在工业化的过程中过分强调对国家的贡献,而忽视了地区的利益,所以应选C。其他选项与题意不符。

2.C

【解析】

试题分析:尊重材料是做对历史题 ( http: / / www.21cnjy.com )目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,这一观点的表述是很清晰的而不是隐晦的,有的是符合史实、可以采信的,有的是不符合史实、不可采信的而只能商榷的,例如说“斯大林模式”是通过三大运动形成的就是只能商榷的,所以从整体而言材料的这一观是点值得商榷的,综上所述本题答案只能是C。

3.B

【解析】

试题分析:本题考查获取材料信息、运用所 ( http: / / www.21cnjy.com )学知识解读材料信息的能力,抓住题干中时间信息,可知这一时期西方出现了经济危机,再从“英国机器出口总量的70%销往苏联”“苏联几乎所有的骨干大型企业都是利用西方的先进技术武装起来的”的信息可得出苏联利用西方发生经济危机的大环境,广泛引进西方技术来进行经济建设,故B项正确。

4.D

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决 ( http: / / www.21cnjy.com )问题的能力,新经济政策允许外资企业和国家暂时无力经营的企业,恢复商品货币关系进行调节生产的作用。符合材料中“另一个由德国公司负责”的措施,所以选D。苏联在工业化初期具有一定的技术基础,没有突破计划经济的指令制约,ABC说法不符合史实。C说法夸大了材料中措施的内容。

5.C

【解析】

试题分析:依据所学可知,苏联 ( http: / / www.21cnjy.com )用粮食税代替余粮收集制,能够调动农民生产积极性。在实行战时共产主义政策时,多余的粮食必须上缴,而实行粮食税则农民的多余粮食可以拿到市场上出售,农民就可以得到更多的收入,极大调动了他们的生产积极性。使农村居民摆脱孤立无援,其实就是让其的生产与市场联系起来,让生产成为社会化生产。所以应选C。

6.C

【解析】

试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一 ( http: / / www.21cnjy.com )秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,分析表格数据,1913—1922年俄国农业发展呈下降趋势,而1922年以后至1928年农业发展明显好转。据所学知识,农业发展下降的原因应是国内外战争和战时共产主义政策等,而农业上升的时间是1922年以后,结合1921年新经济政策实施促进了国民经济恢复,可以锁定正确选项C。A项是表现。B项与史实不符。农业集体化是在1928年之后,而且农业集体化运动并未推动苏联农业生产的发展,排除D项。

7.A

【解析】

试题分析:主要考查经济政策的调整。题干 ( http: / / www.21cnjy.com )要说明的是苏俄新经济政策和美国罗斯福新政两者作为创举的根本相同点,两者本质上都是生产关系的局部调整,所以A符合题意。B不合史实,C不符合新经济政策,D不合题意,故排除BCD。

8.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生正确解读材料和 ( http: / / www.21cnjy.com )运用所学知识解决问题的能力。由表格中运输干线增长情况数据来看,运输干线没有什么大的变化,故导致社会总产值也没有什么变化,故本题选A项。B不能全面反映表格,C和D与表格信息无关。

9.D

【解析】

试题分析:本题主要考查学生正确解读材料和运用 ( http: / / www.21cnjy.com )所学知识解决问题的能力。依据所学可知1936年斯大林模式正式确立,而且勃列日涅夫改革中也没彻底废除斯大林模式,故本题选D项。A、B、C不符合题意。

10.A

【解析】

试题分析:本题考查分析材料的能力。材 ( http: / / www.21cnjy.com )料中是将苏联1930年与1931年的粮食生产量与出口量进行对比。我们可以发现,随着时间的变化粮食生产量减少,出口量却增多,体现不出供不应求的现象,因此B选项错误;之所以能出现这种现象,都是苏联人民缩减口粮支持国建的建设,这是是苏联人民巨大的牺牲,故A选项正确。再结合所学知识,我们可知这个时候苏联正在进行农业集体化和工业化的建设,世界正处于资本主义经济大危机之下。粮食虽然减产,但是出口量增多,工业化成果明显,C选项排除,D选项没有解释出口量增多的原因,因此D排除,故本题选择A选项。

11.B

【解析】

试题分析:本题考查解读史料获取信息的能 ( http: / / www.21cnjy.com )力。材料中“20世纪50年代,苏联科技人员发明了连续铸钢法”“ 1980年,苏联自身只有11%的钢锭采用此项技术生产”的信息说明由于实行计划经济不允许科技外传,导致技术转化减少,故B项正确;此时苏联社会制度没有变革,故A项错误;“冷战”是指除战争以外的一切对抗手段,所以20世纪50-80年代的冷战时期,“冷战”一定会影响科技交流,故C项错误;经济模式决定科研方向不是材料中反映的信息,故D项错误。

12.C

【解析】

试题分析:斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动与列宁时期的新经济政策相比,过渡方式、所有制结构、经济体制和分配制度都发生了变化,故选C。

13.A

【解析】

试题分析:解答此题注意时间“二十世纪三十 ( http: / / www.21cnjy.com )年代”,此时期苏联创立了高度集中的计划经济体制,经济飞速发展;而同时段西方资本主义世界处于“大危机”的沉重打击之下,社会危机严重。故题中的“ ”应为“计划”。所以应选A。

14.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生准确解读 ( http: / / www.21cnjy.com )材料信息的能力和对教材内容的识记能力。战时共产主义政策是苏俄在战争逼迫的特定环境下采取的军事性非常措施,因此它并不是直接过渡到共产主义的正确途径,引起经济危机和政治危机,所以后来实行了新经济政策,提高了人民的生产积极性,促进了经济迅速恢复,稳定了政治形势。但是斯大林上台后,新经济政策被逐渐取消,建立了斯大林模式。所以答案选A。其他选项不符合。

15.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生对教材知识 ( http: / / www.21cnjy.com )的记忆和理解的能力以及对题干材料的理解能力。材料中苏联农畜产品价格的大幅度提高是这一时期的农业改革政策的直接结果,1952年到1964年,斯大林逝世后赫鲁晓夫的上台执政,赫鲁晓夫进行了大刀阔斧的农业改革,农业成就在一定时期内有了显著提高,但整体上并未突破斯大林模式的框架,所以答案选A, B CD三项表述不正确。

16.(1)共同问题:国家从农民、农业领域拿走太多;农民生产积极性下降,粮食产量下降。(2分,任意一点得2分)

背景:资本主义强邻包围,国家安全受到威 ( http: / / www.21cnjy.com )胁;重点发展重工业,忽视轻工业和农业的发展;实行城乡二元体制;通过牺牲农民、农业利益筹集工业建设资金。(每点2分,任意两点得满分4分)

措施:中国实施家庭联产承包责任制(交够国家的,留足集体的,剩下的都是个人的);(2分)苏联进行了赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革。(2分)

(2)举措:建立健全的社会保障体系(或实行福利制度)。(2分)

背景:吸取经济大危机的教训, ( http: / / www.21cnjy.com )扩大社会消费,避免经济危机;50—70年代资本主义经济发展进入黄金时期,为健全社会保障体系的建立提供了物质基础;罗斯福新政提供了成功经验;凯恩斯主义盛行;民主政治发展,政府重视民众生活保障。(每点2分,任意两点得满分4分)

评价:积极:使低收入阶层生 ( http: / / www.21cnjy.com )活得到基本保障,缓和了社会矛盾,有利于社会稳定;有利于实现社会公平;有利于消费能力的提高,促进经济发展。(每点2分,任意两点得满分4分)

消极:增加了财政负担;一定程度上降低了职工工作积极性。(任意一点得满分2分)

(3)兼顾公平与效率的分配制度既能调动生产 ( http: / / www.21cnjy.com )者的积极性,又能促进经济发展,反之则会阻碍经济发展和社会稳定;不同时期的分配制度能反映时代特征;分配制度是社会公平的重要体现,成功与否影响稳定。(每点2分,任意两点得满分4分,其它言之成理酌情给分)

【解析】

试题分析:(1)本题主要考察学生的比较思维能 ( http: / / www.21cnjy.com )力。“(苏联)国家通过农业税(后改所得税)、义务交售、实物支付等方式,拿走了集体农庄很大一部分产品”,使庄员很大程度上失掉了对自己生产成果的物质兴趣。从表2中可以看到人民公社时期中国粮食收购量及其占产量的比重为30%左右,通过对比可知中苏两国共同问题是国家从农民、农业领域拿走太多;农民生产积极性下降,粮食产量下降。背景需要结合国际形势、计划经济体制特征和社会结构等方面进行分析。中苏建国初期遭到资本主义强邻包围,国家安全受到威胁;重点发展重工业,忽视轻工业和农业的发展;实行城乡二元体制;通过牺牲农民、农业利益筹集工业建设资金。结合所学知识可知,为改变这种状况,中国的措施是家庭联产承包责任制;苏联进行了赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革。

(2)20世纪到福利制度黄金时期的70年代, ( http: / / www.21cnjy.com )“英国福利开支增长了2.7倍”, 二战后西方国家在分配领域的举措是,建立健全的社会保障体系。实施的背景要结合二战后资本主义发展的阶段特征,从历史教训、民主政治、经济政策等方面分析。福利制度的建立是吸取经济大危机的教训,扩大社会消费,避免经济危机;50—70年代资本主义经济发展进入黄金时期,为健全社会保障体系的建立提供了物质基础;罗斯福新政提供了成功经验;凯恩斯主义盛行;民主政治发展,政府重视民众生活保障。评价要从社会稳定、经济发展、财政开支和工作等角度全面分析。福利制度的积极影响是,使低收入阶层生活得到基本保障,缓和了社会矛盾,有利于社会稳定;有利于实现社会公平;有利于消费能力的提高,促进经济发展。消极影响是,增加了财政负担;一定程度上降低了职工工作积极性。

(3)对分配制度的认识要结合 ( http: / / www.21cnjy.com )材料,从公平效率、社会稳定、经济发展的角度进行全面论述。我国高级社与前苏联集体农庄通过牺牲农民、农业利益筹集工业建设资金,中苏两国改革之后,调动了农民的生产积极性。西方的福利制度使低收入阶层生活得到基本保障,也有一定的弊端。综合以上材料,分配制度要兼顾公平与效率,既能调动生产者的积极性,又能促进经济发展,反之则会阻碍经济发展和社会稳定;不同时期的分配制度能反映时代特征;分配制度是社会公平的重要体现,成功与否影响稳定。

17.

(1)变化:实施农业集体化政策。(1分)

评价:农业为工业发展提供了资金, ( http: / / www.21cnjy.com )短期内使苏联工业特别是重工业和军事工业飞速发展,成为欧洲第一、世界第二的工业强国;工业的发展为实现农业机械化创造条件。(3分)从长远来看,片面优先发展重工业的做法牺牲农业,不利于农业的发展;农业长期落后,对工业的发展也不利;国民经济发展的比例严重失调,影响了国民经济的持续发展。(3分)

(2)道路:农村包围城市、武装夺取政权。(2分)

运动:“大跃进”运动、人民公社化运动。(2分)

原因:忽视经济规律;超越国情。(2分)

(3)实行家庭联产承包责任制;大力发展乡镇 ( http: / / www.21cnjy.com )企业。(2分)改变了高度集中的经济体制;使农业和工业协调发展;兼顾了国家、集体和农民三者的利益,调动了农民的生产积极性。(每点2分,答出任意两点给4分)

【解析】

试题分析:第(1)题主要考查学生正确解 ( http: / / www.21cnjy.com )读材料和运用所学知识解决问题的能力。由“在没有外国贷款的情况下进行工业化,农业部门成为重要的资金来源。集体化使大规模的农庄代替了以往的小块田地,这就使资本(机器、拖拉机等)应用于土地成为可能,这有利于提高人均产量。”可以看出1928年后苏联农业实施了农业集体化政策。第二问从“在没有外国贷款的情况下进行工业化,农业部门成为重要的资金来源”可以分析出农业为工业发展提供了资金,短期内使苏联工业特别是重工业和军事工业飞速发展,成为欧洲第一、世界第二的工业强国;从“这就使资本(机器、拖拉机等)应用于土地成为可能”可以分析出工业的发展为实现农业机械化创造条件。另外从“计划的目的是使国家富强,在军事上和工业上自给自足。工业化,特别是重工业的发展,是计划的核心”可以看出苏联优先发展重工业,从长远来看,国民经济发展的比例严重失调,影响了国民经济的持续发展。从“集体化又使上级机关更容易通过管理手段来控制集体农庄的剩余产品”可以看出苏联牺牲农业,发展工业,这样不利于农业的发展,对工业的发展也不利。

第(2)题主要考查学生正确解读材料 ( http: / / www.21cnjy.com )和运用所学知识解决问题的能力。第一问结合所学知识可知中国探索的革命道路是农村包围城市、武装夺取政权,难度较低。第二问抓住时间“1958年”结合所学可知为了后来居上发动了“大跃进”运动、人民公社化运动。第三问从忽视规律和超越国情两个角度来分析即可。

第(3)题主要考查学生正确解读材 ( http: / / www.21cnjy.com )料和运用所学知识解决问题的能力。根据所学知识不难答出1978年后我国农村实行了家庭联产承包责任制和发展乡镇企业。第二问经过比较可以从经济体制、农业和工业的关系及农民的利益和积极性几个角度来组织答案。

18.

(1)依据:新政采取了国家干预经济的方 ( http: / / www.21cnjy.com )式,如实行《国家工业复兴法》,限制资本家自主生产等(举一例说明即可);新政中一些维护普通民众权益的措施损害了资本家的利益,如规定最高工时最低工资和大规模的社会救济等。(举一例说明即可)

(2)认识:市场经济不是资本主义所 ( http: / / www.21cnjy.com )固有的,社会主义也应有市场调节。斯大林实行单一的计划经济,取消市场调节,虽在短期内取得了经济建设的巨大成就,但从长期来看,束缚了社会生产力的发展,对社会主义建设产生了不利影响。计划经济不是社会主义所特有的,资本主义也可以有计划。罗斯福在没有触动资本主义制度的前提下,采取国家干预的政策,增加经济中的计划成分,缓和了经济危机。

【解析】

试题分析:第(1)问,主要考查学生对 ( http: / / www.21cnjy.com )罗斯福新政的分析与认识。回答时主要结合罗斯福新政的内容及突出特点:国家加强对经济的干预,从限制资本家的“自由”和“损害”资本家的“利益”及对工人阶级的措施等角度分析归纳总结。

第(2)问,主要考查学生对中国改革开放 ( http: / / www.21cnjy.com )的分析与认识。回答时注意分析材料二邓小平所说的话语的含义,再结合斯大林模式的特点及罗斯福新政的特点,以及二者的效果及长远影响,从计划与市场的关系及作用等方面分析归纳。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航