上海市闵行区上海师范大学附属中学闵行分校2023-2024学年高一下学期期中考试语文试题(PDF版无答案)

文档属性

| 名称 | 上海市闵行区上海师范大学附属中学闵行分校2023-2024学年高一下学期期中考试语文试题(PDF版无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-16 21:49:21 | ||

图片预览

文档简介

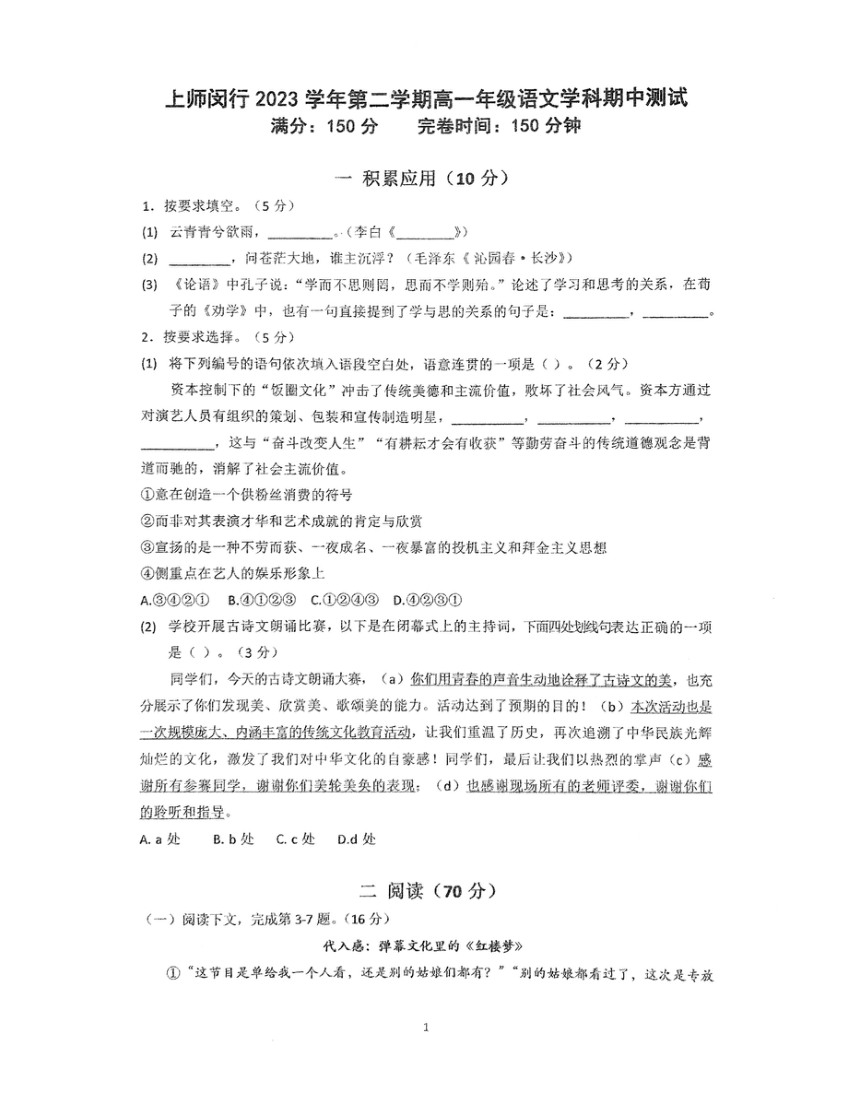

上师闵行2023学年第二学期高一年级语文学科期中测试

满分:150分

完卷时间:150分钟

积累应用(10分)

1.按要求填空。(5分)

(1)云青青兮欲雨,

。(李白《

》)

(2)

,问苍茫大地,谁主沉浮?(毛泽东《沁园睿·长沙》》

(3)

《论语》中孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”论述了学习和思考的关系,在荀

子的《劝学》中,也有一句直接提到了学与思的关系的句子是:

2,按要求选择。(5分)

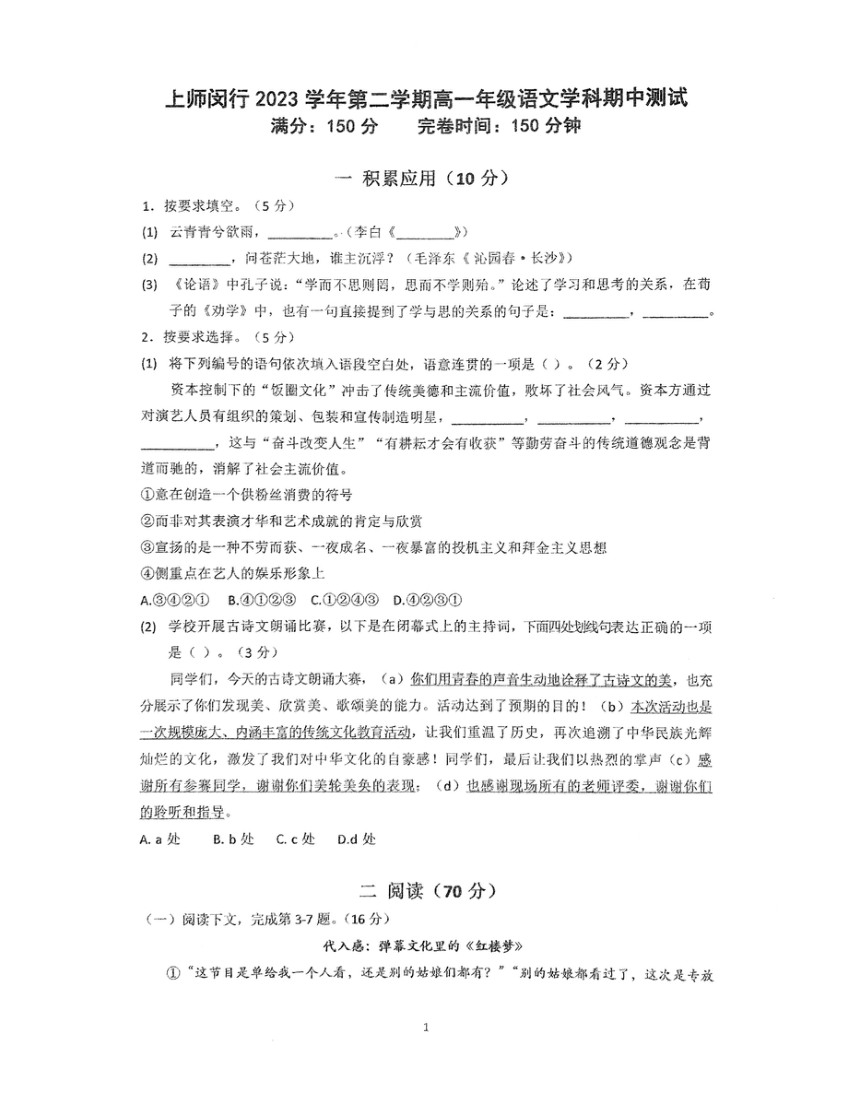

(1)将下列编号的语句依次填入语段空白处,语意连贯的一项是()。(2分)

资本控制下的“饭圈文化”冲击了传统美德和主流价值,败坏了社会风气。资本方通过

对演艺人员有组织的策划、包装和宣传制造明星,

,这与“奋斗改变人生”“有耕耘才会有收获”等勤劳奋斗的传统道德观念是背

道而驰的,消解了社会主流价值。

①意在创造一个供粉丝消费的符号

②而非对其表演才华和艺术成就的肯定与欣赏

③宣扬的是一种不劳而获、一夜成名、一夜暴富的投机主义和拜金主义思想

④侧重点在艺人的娱乐形象上

A.③④②①B.④①②③C.①②④③D.④②③①

(2)学校开展古诗文朗诵比赛,以下是在闭幕式上的主持词,下面四处线句表达正确的一项

是()。(3分)

同学们,今天的古诗文朗诵大赛,()你们用宵春的声音生动地诠释了古诗文的美,也充

分展示了你们发现美、欣赏美、歌颂美的能力。活动达到了预期的目的!(b)本次活动也是

一次规模庞大内涵丰富的传统文化教育活动,让我们重温了历史,再次追溯了中华民族光辉

灿烂的文化,激发了我们对中华文化的自蒙感!同学们,最后让我们以热烈的掌声(c)感

谢所有参赛同学,谢谢你们美轮美奂的表现;(d)也感谢现场所有的老匝评委,谢谢你们

的玲听和指导。

A.a处

B.b处C.c处D.d处

二阅读(70分)

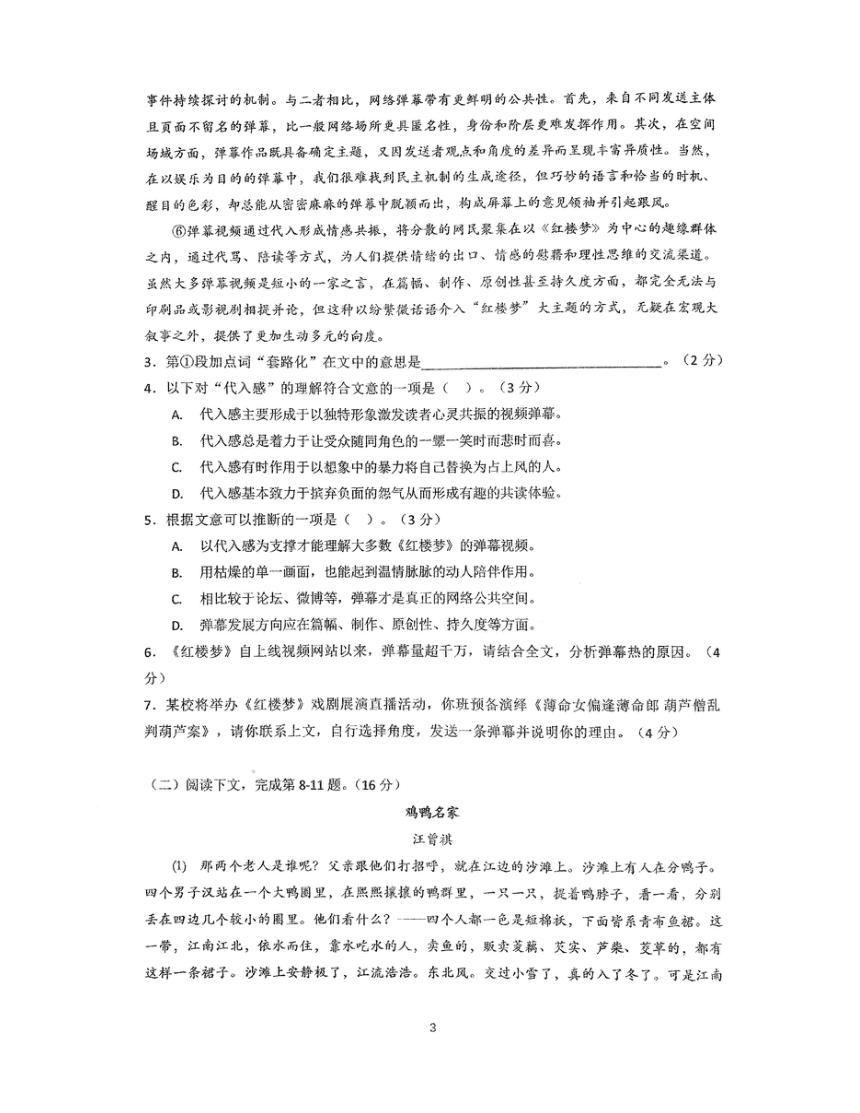

(一)阅读下文,完成第3-7题。(16分)

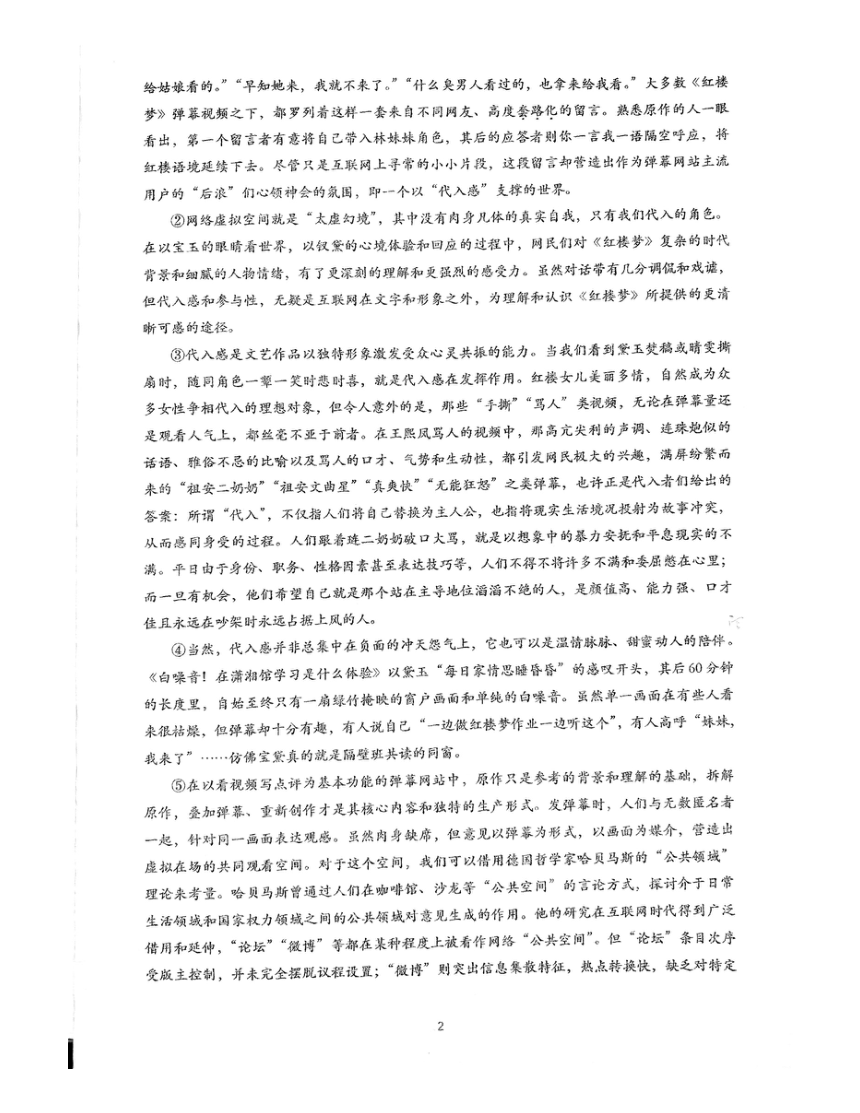

代入感:弹幕文化里的《红楼梦》

①“这节目是单给我一个人看,还是别的姑娘们都有?”“别的姑娘都看过了,这次是专放

给姑娘看的。”“早知她来,我就不来了。”“什么臭男人看过的,也拿来给我看。”大多敦《红楼

梦》弹幕视频之下,都罗列希这样一套来自不同网友、高度套路化的留言。熟悉原作的人一眼

看出,第一个留言者有意将自己带入林妹妹角色,其后的应答者测你一言我一语隔空呼应,将

红楼语境延续下去。尽管只是互联网上寻常的小小片段,这段留言却营造出作为弹幕网站主流

用户的“后浪”们心领神会的氛国,即一个以“代入感”支撑的世界。

②网络虚拟空间就是“太虚幻境”,其中没有肉身凡体的真实自我,只有我们代入的角色。

在以宝玉的眼睛看世界,以钗黛的心境体验和回应的过程中,网民们对《红楼梦》复杂的时代

背景和细腻的人物情绪,有了更深刻的理解和更强烈的感受力。虽然对话带有几分调侃和戏谑,

但代入感和参与性,无疑是互联网在文字和形象之外,为理解和认识《红楼梦》所提供的更清

晰可感的途径。

③代入感是文艺作品以独特形象激发受众心灵共振的能力。当我们看到黛玉焚稿或晴雯撕

扇时,随同角色一颦一笑时悲时喜,就是代入感在发辉作用。红楼女儿美丽多情,自然成为众

多女性争相代入的理想对象,但令人意外的是,那些“手撕”“骂人”类视频,无论在弹幕量还

是观看人气上,部丝毫不亚于前者。在王熙风骂人的祝频中,那高亢尖利的声调、连珠炮似的

话语、雅俗不忌的比喻以及骂人的口才、气势和生动性,都引发网民极大的兴趣,满屏纷繁而

来的“祖安二奶奶”“祖安文曲星”“真爽快”“无能狂怒”之类弹幕,也许正是代入者们给出的

答崇:所谓“代入”,不仅指人们将自己替换为主人公,也指将现实生活境况投射为故事冲突,

从而感同身受的过程。人们跟着躂二奶奶破口大骂,就是以想象中的暴力安抚和平息现实的不

满。平日由于身份、职务、性格因素甚至表达技巧等,人们不得不将许多不满和委屈憋在心里;

而一旦有机会,他们希望自已就是那个站在主导地位滔滔不绝的人,是颜值高、能力强、口才

佳且永远在吵架时永远占据上风的人。

④当然,代入感并非总集中在负面的冲天怨气上,它也可以是温情脉脉、甜蜜动人的陪件。

《白噪音!在萧湘馆学习是什么体验》以黛玉“每日家情思睡昏昏”的感叹开头,其后60分钟

的长度里,自始至终只有一扇绿竹掩映的窗户画面和单纯的白噪膏。虽然单一画面在有些人看

来很枯燥,但弹幕却十分有趣,有人说自己“一边做红楼梦作业一边听这个”,有人高呼“妹妹,

我来了”…仿佛宝黛真的就是隔壁班共读的同窗。

⑤在以看视频写点评为基本功能的弹幕网站中,原作只是参考的背景和理解的基础,拆解

原作,叠加弹幕、重新创作才是其核心内容和独特的生产形式。发弹幕时,人们与无数匿名者

一起,针对同一画面表达观感。虽然肉身缺席,但意见以弹幕为形式,以画面为媒介,营造出

虚拟在场的共同观看空间。对于这个空间,我们可以借用德国哲学家哈贝马斯的“公共领域

理论来考量。哈贝马斯曾通过人们在咖啡馆、沙龙等“公共空间”的言论方式,探讨介于日常

生活领域和国家权力领域之间的公共领域对意见生成的作用。他的研究在互联网时代得到广泛

借用和延仲,“论坛”“微博”等都在某种程度上被看作网络“公共空间”。但“论坛”条月次序

受版主控制,并未完全摆脱议程设置,“微博”则突出信息集散特征,热点转换快,缺乏对特定

满分:150分

完卷时间:150分钟

积累应用(10分)

1.按要求填空。(5分)

(1)云青青兮欲雨,

。(李白《

》)

(2)

,问苍茫大地,谁主沉浮?(毛泽东《沁园睿·长沙》》

(3)

《论语》中孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”论述了学习和思考的关系,在荀

子的《劝学》中,也有一句直接提到了学与思的关系的句子是:

2,按要求选择。(5分)

(1)将下列编号的语句依次填入语段空白处,语意连贯的一项是()。(2分)

资本控制下的“饭圈文化”冲击了传统美德和主流价值,败坏了社会风气。资本方通过

对演艺人员有组织的策划、包装和宣传制造明星,

,这与“奋斗改变人生”“有耕耘才会有收获”等勤劳奋斗的传统道德观念是背

道而驰的,消解了社会主流价值。

①意在创造一个供粉丝消费的符号

②而非对其表演才华和艺术成就的肯定与欣赏

③宣扬的是一种不劳而获、一夜成名、一夜暴富的投机主义和拜金主义思想

④侧重点在艺人的娱乐形象上

A.③④②①B.④①②③C.①②④③D.④②③①

(2)学校开展古诗文朗诵比赛,以下是在闭幕式上的主持词,下面四处线句表达正确的一项

是()。(3分)

同学们,今天的古诗文朗诵大赛,()你们用宵春的声音生动地诠释了古诗文的美,也充

分展示了你们发现美、欣赏美、歌颂美的能力。活动达到了预期的目的!(b)本次活动也是

一次规模庞大内涵丰富的传统文化教育活动,让我们重温了历史,再次追溯了中华民族光辉

灿烂的文化,激发了我们对中华文化的自蒙感!同学们,最后让我们以热烈的掌声(c)感

谢所有参赛同学,谢谢你们美轮美奂的表现;(d)也感谢现场所有的老匝评委,谢谢你们

的玲听和指导。

A.a处

B.b处C.c处D.d处

二阅读(70分)

(一)阅读下文,完成第3-7题。(16分)

代入感:弹幕文化里的《红楼梦》

①“这节目是单给我一个人看,还是别的姑娘们都有?”“别的姑娘都看过了,这次是专放

给姑娘看的。”“早知她来,我就不来了。”“什么臭男人看过的,也拿来给我看。”大多敦《红楼

梦》弹幕视频之下,都罗列希这样一套来自不同网友、高度套路化的留言。熟悉原作的人一眼

看出,第一个留言者有意将自己带入林妹妹角色,其后的应答者测你一言我一语隔空呼应,将

红楼语境延续下去。尽管只是互联网上寻常的小小片段,这段留言却营造出作为弹幕网站主流

用户的“后浪”们心领神会的氛国,即一个以“代入感”支撑的世界。

②网络虚拟空间就是“太虚幻境”,其中没有肉身凡体的真实自我,只有我们代入的角色。

在以宝玉的眼睛看世界,以钗黛的心境体验和回应的过程中,网民们对《红楼梦》复杂的时代

背景和细腻的人物情绪,有了更深刻的理解和更强烈的感受力。虽然对话带有几分调侃和戏谑,

但代入感和参与性,无疑是互联网在文字和形象之外,为理解和认识《红楼梦》所提供的更清

晰可感的途径。

③代入感是文艺作品以独特形象激发受众心灵共振的能力。当我们看到黛玉焚稿或晴雯撕

扇时,随同角色一颦一笑时悲时喜,就是代入感在发辉作用。红楼女儿美丽多情,自然成为众

多女性争相代入的理想对象,但令人意外的是,那些“手撕”“骂人”类视频,无论在弹幕量还

是观看人气上,部丝毫不亚于前者。在王熙风骂人的祝频中,那高亢尖利的声调、连珠炮似的

话语、雅俗不忌的比喻以及骂人的口才、气势和生动性,都引发网民极大的兴趣,满屏纷繁而

来的“祖安二奶奶”“祖安文曲星”“真爽快”“无能狂怒”之类弹幕,也许正是代入者们给出的

答崇:所谓“代入”,不仅指人们将自己替换为主人公,也指将现实生活境况投射为故事冲突,

从而感同身受的过程。人们跟着躂二奶奶破口大骂,就是以想象中的暴力安抚和平息现实的不

满。平日由于身份、职务、性格因素甚至表达技巧等,人们不得不将许多不满和委屈憋在心里;

而一旦有机会,他们希望自已就是那个站在主导地位滔滔不绝的人,是颜值高、能力强、口才

佳且永远在吵架时永远占据上风的人。

④当然,代入感并非总集中在负面的冲天怨气上,它也可以是温情脉脉、甜蜜动人的陪件。

《白噪音!在萧湘馆学习是什么体验》以黛玉“每日家情思睡昏昏”的感叹开头,其后60分钟

的长度里,自始至终只有一扇绿竹掩映的窗户画面和单纯的白噪膏。虽然单一画面在有些人看

来很枯燥,但弹幕却十分有趣,有人说自己“一边做红楼梦作业一边听这个”,有人高呼“妹妹,

我来了”…仿佛宝黛真的就是隔壁班共读的同窗。

⑤在以看视频写点评为基本功能的弹幕网站中,原作只是参考的背景和理解的基础,拆解

原作,叠加弹幕、重新创作才是其核心内容和独特的生产形式。发弹幕时,人们与无数匿名者

一起,针对同一画面表达观感。虽然肉身缺席,但意见以弹幕为形式,以画面为媒介,营造出

虚拟在场的共同观看空间。对于这个空间,我们可以借用德国哲学家哈贝马斯的“公共领域

理论来考量。哈贝马斯曾通过人们在咖啡馆、沙龙等“公共空间”的言论方式,探讨介于日常

生活领域和国家权力领域之间的公共领域对意见生成的作用。他的研究在互联网时代得到广泛

借用和延仲,“论坛”“微博”等都在某种程度上被看作网络“公共空间”。但“论坛”条月次序

受版主控制,并未完全摆脱议程设置,“微博”则突出信息集散特征,热点转换快,缺乏对特定

同课章节目录