第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代综合题专题训练 试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代综合题专题训练 试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 726.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-18 23:27:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

统编版七年级下册历史第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代综合题专题训练

1.阅读材料,完成下列要求。

材料一 太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。

——(唐)赵嘏

材料二 ……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考试“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试。……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容,切以程文(文章)定去留,为草野寒之十开辟了登仕之途。

——摘编自杨齐福《制度与近代文化》

(1)根据材料一,写出唐太宗的“长策”所指的我国选官制度的名称,以及这种这种选官制度正式诞生的时期。

(2)根据材料二,概括该选官制度的特点。

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一:唐天宝元年,应日僧普照辈延,东渡日本。然东海风骤浪高,或船覆,或粮匮,或失向,历十二载,五渡未成。其时僧目盲,唯志不渝。

——《唐大和上东征传》

材料二:玄奘的西行之路,被现代人认为是一条由信念、坚韧和智慧浇铸而成的求知之路,是一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。

——钱文忠《玄奘西游记》

(1)材料一中的“僧”是谁?材料一反映的是哪一事件?

(2)材料二中,根据玄奘口述,由其弟子记录成书的记载玄奘“西行之路”上见闻的珍贵文献是什么?这部文献有何价值?

(3)根据材料二并结合所学知识,简要概述玄奘西行之路的主要历程。

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓。”他还常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

唐太宗常说:“为政之要,惟在得人。……今所任用,必须以德行、学识为本。”

太宗问魏征曰:“何谓为明君暗君?”征曰:“君之所以明者,兼听也。”

材料二 唐玄宗针对时弊,进行改革。他下诏有司销毁金银器玩,禁止厚葬,并亲自在苑中种麦;停废闲散诸司、监、署十余所,严格地控制官吏的铨选,对地方官的政绩进行严格考核;在全国共建56个农田水利工程,还在各地大兴屯田;在州县乡里置学,择师教授。唐朝的鼎盛时期由此到来。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》等

(1)据材料一,概括唐太宗的主要理念,并任举一例说明他是如何践行这些理念的。

(2)据材料二,概括唐玄宗改革的特点和影响。

(3)综合上述材料和问题,谈谈古代统治者的治国理政有哪些经验值得我们借鉴。

4.阅读材料,完成下列要求。

材料一 水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——[唐]周匡物《及第谣》

材料二 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——[唐]皮日休《汴河怀古》(其二)

(1)材料一的唐诗体现了我国古代史上的哪种选官制度?结合所学知识,概括该制度的积极作用。

(2)材料二中的“此河”的南北两端分别在哪里?你认为材料二对“此河”的评价客观吗?请结合所学知识说明理由。

(3)综合上述材料和所学知识,概述诗歌在历史学习中的作用。

5.阅读材料,回答问题。

材料一 夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。

——摘自《贞观政要》

材料二 贞观十四年命吏部尚书侯君集为交河道大总管,“以其地置西州,又置安西都护府,留兵以镇之。”

——摘编自《册府元龟》

材料三 贞观十五年,太宗以文成公主妻之、令礼部尚书、江夏那王道宗主婚,持节送公主于吐蕃。

——《旧唐书·吐蕃传》

(1)依据材料一结合所学,概括唐太宗为实现“四夷如一家”采取的民族政策。

(2)依据材料二、三,归纳唐太宗时期处理民族关系的两种方式。简述唐初民族政策对统一多民族封建国家的积极影响。

6.隋朝虽然是个短命的王朝,但具有重要的历史地位。结合所学知识,完成下列问题。

材料一 从东汉末年开始.封建割据势力一直占有巨大优势。三国两晋南北朝时期,国家分裂,战乱频繁。……589 年,隋朝结束长期分裂局面,再次实现国家统一。因此,隋的统一具有划时代意义,成为随后持续300多年统一局面的起点,为中国封建社会进入鼎盛时期奠定坚实基础。

——摘编自《中国历史七年级下册教师教学用书》

材料二 开皇十七年(597 年),“中外仓库,无不盈积”。到隋文帝末年,“天下储积,得供五六十年”。

材料三 它是古代世界上最长的运河,它利用黄河等天然河道和古运河开凿,纵贯南北,沟通了不同水系之间的联系。有诗赞道:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

材料四 隋炀帝死后,被葬在扬州西北的雷塘。唐朝诗人罗隐在《炀帝陵》一诗中写道: “君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田。”

(1)依据材料一及所学知识,写出隋的统一有什么历史意义

(2)材料二说明隋文帝时期经济状况如何 出现这种局面的原因是什么

(3)简述材料三中这条古代世界上最长运河的作用。

(4)根据材料四和所学知识,分析隋炀帝为什么会落得如此下场 隋朝速亡的原因是什么

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一 含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库,经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖,仓窖口径最大的达18米,最深的达12米。隋文帝末年国家储备的物资和粮食可以供应全国五六十年。

材料二 唐朝诗人皮日休的《汴河怀古》有诗云:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

(1)根据材料一回答,含嘉仓的修建说明了什么?结合所学的知识回答,隋统一后采取了哪些措施使其成为国力强盛的王朝?

(2)材料二中的“河”是指什么河?为什么说“隋亡为此河”?

8.阅读材料,回答问题。

材料一:不知为何,花开,终会凋落,润落成一首歌,一首悲歌;千山万水,转身去,影萧索,注定是我宿命的选择。雪山沙漠,古国,恒河日落;苦提树,天竺僧,那烂陀;万水千山、求真经,度苦厄,唯有故土难离舍,苦难,化成了传说……

材料二:东瀛有多远?芒履难丈量。袈裟作舟帆,袈裟作舟帆,风雨莫阻挡。合十忘生死,宏愿心中藏。普度众生苦,普度众生苦,悲悯万里长。天苍苍,海茫茫;佛陀在,北斗亮。千金一诺终无悔,人生只做一事又何妨。

材料三:唐朝时期往来于丝绸之路的人们不再仅仅是商人和士兵,还有为寻求信仰理念和文化交流的使者、学者、僧侣等人员,每年都有大批外国客人前往长安。当时有300多个国家和地区与唐朝友好交往,中国大量先进的技术通过各种方法传播到其他国家。同时,佛教、景教各自迎来了在中国广泛传播的机会,中外交流达到鼎盛。

——摘编自胡柏翠《兴盛的唐朝旅游活动及其历史影响》

请回答:

(1)诵读材料一、材料二两段歌词,指出分别描写了哪两位历史人物的什么事迹?

(2)从上述歌词中能够看出两位人物历经艰难险阻。面对这些艰险,二人表现出了怎样的态度?

(3)两位历史人物在促进唐朝与外国友好交往中分别作出了重要贡献:

①不仅携带和翻译了大量佛经,根据他的口述,由弟子记录成书的 ,成为研究中外交流史的珍贵文献。

②辛勤不懈地传播唐朝的文化,他精心设计的 ,被日本视为艺术明珠。

9.阅读材料,完成下列要求。

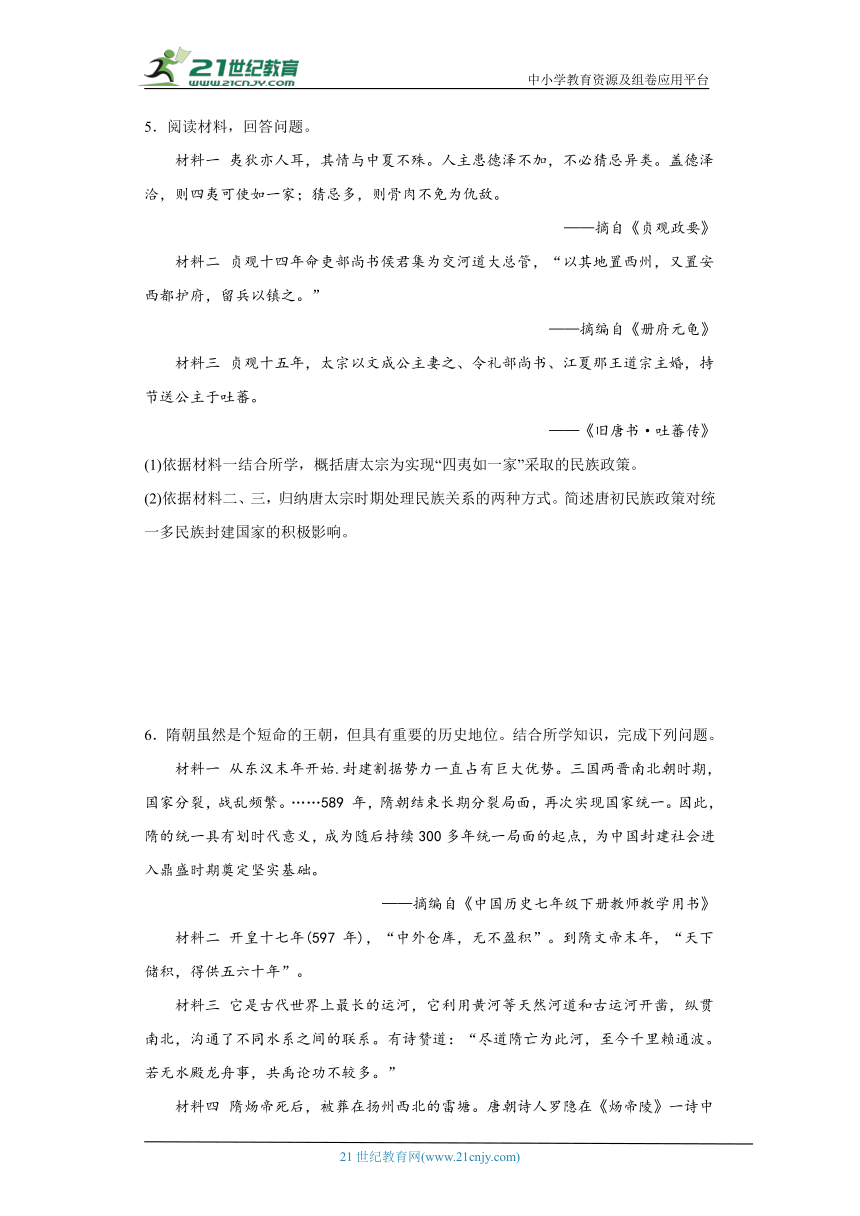

材料一 中国古代经济发展趋势图

材料二 隋唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料三 唐朝的对外开放具有“大出大进”的特点,“大进”是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄。“大出”是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区。

——《开放与兴盛的唐朝》

(1)根据材料一可见,在8世纪的前半期出现了中国古代经济发展的第一个高峰。结合所学知识,指出其所代表的封建盛世局面的名称。

(2)根据材料二并结合所学知识,举例说明唐朝在制度和文化方面取得的“突破性进展”。其对唐朝发展有何共同影响?

(3)根据材料三并结合所学知识,举出两个唐朝文化广泛影响到的“国家”。

(4)综合上述材料,归纳国家兴盛所需要具备的因素。

10.阅读材料,完成下列要求。

材料 魏晋以来,均以九品中正制选拔、任用人才,于是导致门阀世族垄断朝政。隋代为了加强中央集权,打击门阀世袭,隋文帝时期,正式废除了前朝的选官制度,初步建立起通过考试选拔官员的制度。□□□设置进士科,标志着科举制正式确立。

隋朝的时候,分科取士刚刚草创,没有统一法度,进士考试还没有形成固定的制度,到了唐朝,科举制度进一步完善。唐太宗、武则天、唐玄宗等帝王积极推进科举制度改革,选拔了大量寒门人才。以后历代历朝沿用,并逐渐丰富完善。

科举的实质,是封建统治者通过考试选拔官员。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。科举制度是中国历史上,也是当时世界历史上最具开创性和平等性的人才选拔制度。科举制从隋朝开始实行,到清朝为止,经历了约1300年。

——摘编自《科举制度与中国文化》

(1)根据材料,指出隋朝废除前朝的选官制度、建立科举制的原因。

(2)根据所学知识,指出材料中“□□□”所指的皇帝名称。

(3)结合材料,概括科举制度的特点。

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一 万般皆下品,惟有读书高。少小须勤学,文章可立身;满朝朱紫贵,尽是读书人。……朝为田舍郎,暮登天子堂。

——摘编自汪洙《神童诗》

族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘编自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

(1)材料一中的“满朝朱紫贵,尽是读书人”“朝为田舍郎,暮登天子堂”都与中国古代的哪一制度有关?该制度选拔官员的依据是什么?

(2)结合所学知识,简述在材料一中的这一制度创立完善的过程中,隋炀帝和唐太宗分别作出了怎样的贡献。

(3)据材料二并结合所学知识,概括这一制度对中国古代社会的贡献。

12.阅读下列材料,回答问题。

材料一 当时的中国,在唐继隋统一全国,历太宗、高宗等诸代的治世后……文化空前隆盛辉煌。……唐代文化之隆与对留学生待遇之厚,自然对日本有强烈的吸引力。为了实现继续直接地向中国学习优秀文化的目的,日本皇廷……派遣优秀人物为使节,以便更有效地学习。

——摘编自池步洲《日本遣唐使简史》

材料二 唐代中国,是世界文化的重心,是世界历史演进的总动脉。融合城外文化的唐文化成了世界性文化,深为当时世界各国人民所向往。……他们把域外文化带入唐土,又把唐文化传播至四方,促进了中外文化大交流。

——摘编自王介南《中外文化交流史》

(1)据材料一并结合所学知识,指出唐朝吸引日本遣唐使的原因。

(2)列举材料二中的“把域外文化带入唐土”“把唐文化传播至四方”的史实各一例。由此可见,唐朝对外交往具有什么特点?

(3)综合上述材料并结合所学知识,你认为唐朝的对外交往对当今的对外开放有什么启示?

13.国家的稳定与发展离不开制度建设,制度建设是国家治理的保证。阅读下列材料,回答问题。

材料一:中国古代科举制兴衰示意图

(1)根据材料并结合所学知识回答,科举制度正式确立的标志是什么?

(2)武则天是如何完善科举制度的?

材料二:科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

——摘编自七年级《中国历史》下册

(3)根据材料二分析科举制对巩固统治的作用。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,腹饱而身毙。”“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

——【唐】吴兢《贞观政要》

材料二:开元元年,统治阶级又面临严重的政治危机。唐玄宗李隆基即位后励精图治,先后任用姚崇、宋璟为相,在政治上大力整饬日益败坏的吏治,稳定了统治秩序。在中书门下两省设置谏官,对皇帝直谏,对百官监督。在社会经济方面实行“轻徭薄赋”的政策,农民负担大为减轻,农业生产也有了很大发展。唐代第一个“治世”后的60多年,唐代出现了又一盛世。

——改编自高学强《古代盛世和谐社会之构建》

(1)根据材料一,概括唐太宗的“为君之道”。结合所学知识,说说唐太宗统治期间出现的治世局面。

(2)材料二中唐代又出现的“盛世”指什么?根据材料二,从政治、经济方面归纳出现“盛世”的原因。

15.隋唐时期是中国古代史上的鼎盛时期。阅读材料,回答问题。

材料一 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——【唐】皮日休《汴河怀古》

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——【唐】杜甫《忆昔二首》

材料三 贞观年间,唐太宗发兵击败东突厥。唐玄宗时期,回纶首领骨力裴罗起兵攻灭后突厥汗国,被玄宗册封为怀仁可汗,铁勒诸部皆归其统治。安史之乱爆发后,回纯助唐平叛,肃宗遂与回纯和亲,以宁国公主嫁与回纥可汗。此后,回纥历代可汗皆接受唐朝册封,德宗、宪宗皆以公主与回纥和亲。

(1)材料一点明隋朝灭亡的原因是什么?你认同这个观点吗?说明理由。

(2)材料二中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶的盛世景象,这一盛世局面的出现与唐玄宗采取的哪一项经济措施有关?

(3)根据材料三、归纳唐朝处理民族关系的方式,并指出唐朝主要实行的民族政策。

16.阅读材料,回答问题。

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉曰出。

——唐·杜甫《忆昔》

(1)材料一描写了唐朝哪一盛世景象?当时的统治者是谁?

材料二 如图。

(2)农业工具的创新极大地促进了生产力的发展,材料二中唐朝出现的两种新农具分别是什么?这些农具的作用分别是什么?

材料三 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄(注:少数民族),朕独爱之如一。”

(3)材料三体现了唐太宗实行什么政策?列举唐太宗时期民族交往的一个史实说明。

材料四 复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧洗铸而成的求知之路,一个民族胸襟开阔、海纳百川的真实写照。”

(4)材料四中这位“伟大僧人”是谁?他去哪里取经?他为后世留下的经典佛学著作是什么?

材料五 “世上疮痍,诗中圣哲:民间疾苦,笔底波澜。”

(5)材料五是郭沫若先生为唐朝一位著名诗人题写的一副对联,这位诗人是?唐朝还涌现许多著名画家,请列举一位并写出其作品。

(6)综合上述材料和回答问题,你认为我国唐朝出现盛唐气象的主要原因是什么?这对我们当今构建和谐社会有何启示?

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:唐太宗处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是与他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友。由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料二:唐朝时,中日交流频繁。日本派遣十几批使节把唐朝的先进制度、天文、历法、文字典籍等传回日本。在与日本的文化交流中,扬州大明寺的一位高僧接受日本僧人邀请,东渡日本,为中日文化交流作出了卓越贡献。

(1)根据材料一并结合所学知识,说说唐太宗处理民族关系比较“成熟的办法”。并列举唐太宗“赢得了他们的爱戴”的史实。

(2)根据材料二,日本派遣唐使节来唐朝的目的是什么?“接受日本僧人邀请,东渡日本”的高僧是谁?并结合所学知识,说说唐朝中外交往活跃的原因。

18.人才的选拔和任用历来是统治者关注的问题。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 科举制度使大批地位低下和出身寒微的优秀人才脱颖而出,是当时最先进.最公平.最科学的人才选拔制度,并从此影响着中国的教育和整个社会。

材料二 唐朝贞观初年,唐太宗去视察御史府,看到许多新录取的进士鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄,入吾彀中矣(意思是:天下有才之士,都被我收罗了)”

(1)材料一中科举制度的正式确立与哪位皇帝有关?

(2)唐朝是科举制度的完善时期,其中唐太宗和武则天对这一制度的完善分别作出了怎样的贡献?

(3)材料二反映了科举制最大的受益者是谁?据此分析科举制实施的根本目的?

(4)综合上述材料并结合所学知识,分析科举制度在历史上产生的积极影响?

19.民族团结有利于国家的繁荣昌盛,阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是与他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系。由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料二 唐朝实行并非屈辱而是民族友好的“和亲”政策。唐朝时期,各族之间战事较少,和平相处,共同发展成为主流,中华文明进入一个新的高峰。

——施建中《中国古代史》

材料三 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

(1)材料一中,唐太宗处理民族关系的“比较成熟的办法”指的是唐朝实行什么民族政策?唐太宗赢得少数民族的爱戴,被他们尊奉为什么

(2)根据材料二,列举一例唐朝实行“和亲”的史实

(3)根据材料三,结合所学知识,概述民族交融对中华民族发展的意义。

(4)综上所述,唐朝的民族政策给我们什么启示?

20.隋朝是中国历史上一个短暂的王朝,但它给后人留下了很多历史教训,阅读以下材料,结合所学知识,回答问题。

材料一

项目 隋初 隋盛时

人口 三千多万人 四千六百多万人

垦田 一千九百多万顷 五千五百多万顷

——《贞观政要》

材料二 隋王朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,予以变革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委派官职。

——柏杨《中国人史纲》

材料三 (隋炀帝)登极之初,即建洛邑,每月役丁二百万人。丁男不充,以妇人兼,役而死者大半,又三驾东征辽泽,皆兴百余万众,侍运(送送粮食)者侍之。又逆征数年之赋,穷侈极奢,举天下之人,十分九为盗贼。

——杜佑《通典》卷七

(1)材料一反映了什么现象?试分析这种变化出现的原因。

(2)材料二表明隋朝选官标准发生了什么变化 这种变化产生了什么影响

(3)材料三反映了隋炀帝的哪些暴政

(4)综合以上材料,从隋朝的兴亡中,你得到哪些启示

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.(1)制度:科举制度;时期:隋炀帝统治时期。

(2)特点:政府组织、自由报考、公开考试、考生不分等级、考试内容广泛等

2.(1)鉴真。鉴真东渡。

(2)《大唐西域记》。这部文献是研究中外交流史的珍贵文献。(意对也可)

(3)贞观初年,玄奘不畏艰险,历经磨难,西行到天竺取经,携带大量佛经回国,并主持译经工作,为中印文化交流作出了重要贡献。(意对也可)

3.(1)理念:以民为本;重视人才;善于纳谏。

践行:善于纳谏:大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去了一面可以知得失的“镜子”。

(2)特点:有针对性;亲身示范;措施严格;重视农业和教育。

影响:推动唐朝进入鼎盛时期(或开创了“开元盛世”)。

(3)经验:要合理调整统治政策;勇于改革;发展经济;关注民生;重视对人才的培养、选拔和任用;对各级官员加强监督等。

4.(1)制度:科举制度。积极作用:加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官员选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层的流动;同时也推动了教育的发展。(答出其中两点即可,2分)

(2)北端:涿郡。南端:余杭。判断:客观。理由:这首诗既赞颂了开凿大运河的积极作用与历史价值,又指出了开凿大运河后隋炀帝大肆奢靡巡游的负面影响。

(3)作用:有助于了解当时的社会风貌和时代特征;有助于印证历史事件;有助于了解作者的思想观点:等等。

5.(1)民族政策:开明的民族政策(或者民族团结、民族平等)。

(2)方式:设置机构;和亲;积极影响:有利于唐王朝与各少数民族的社会发展;促进了民族间交融;有利于维护多民族国家的统一;为后世处理民族关系提供借鉴。

6.(1)意义:结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

(2)经济状况:社会经济的迅速恢复和发展(或经济繁荣)。

原因:隋朝统一后,发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,提高行政效率

(3)作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(4)原因:隋炀帝好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度,致使民不聊生,社会矛盾激化,最后在农民起义中被部下在江都杀死。

原因:隋炀帝的残暴统治。

7.(1)①说明隋统一后,经济得到了很大发展。②编订户籍,统一南北币制和度量衡,加强中央集权(回答2点即可)

(2)①大运河。②隋炀帝每年都要征发数百万劳动力去修建大运河,使人们无法正常从事生产劳动,民不聊生,导致社会矛盾激化,爆发大规模农民起义,推翻了隋朝的统治(言之有理即可)

8.(1)材料一描写的是玄奘西行前往天竺国取经的故事,材料二描写的是鉴真东渡日本传播文化的故事。

(2)不畏艰险,勇往直前,坚持梦想,直到实现了自己追求的目标。

(3) 《大唐西域记》 唐招提寺

9.(1)开元盛世。

(2)制度:发展完善科举制、三省六部制。文化:唐诗繁荣。影响:推动了唐朝的全面发展,使唐朝出现兴盛局面。

(3)日本、朝鲜。

(4)国家统一;政治稳定;制度创新;经济、文化发展;对外开放。

10.(1)为了加强中央集权,打击门阀世袭。

(2)隋炀帝。

(3)以分科考试来选拔官员;不断完善;较为公平(平等)历时较长。

11.(1)制度:科举制度;

依据:按考试成绩选拔人才。

(2)隋炀帝设置进士科,标志着科举制的正式创立。

唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。

(3)贡献:科举制提高了官员的文化素质,扩大了统治基础;有利于创造相对平等的竞争机会﹔加强了中央集权﹔有利于增强国家机构的活力;给社会带来革新气象。

12.(1)原因:唐朝国力强盛,对外国留学生待遇优厚;两国一衣带水,地理位置较近等。

(2)史实:“把域外文化带入唐土”是指玄奘西行;“把唐文化传播至四方”是指鉴真东渡。

特点:呈现出双向交往。

(3)启示:对外开放有利于国家发展和兴盛;国与国之间应该加强交流,反对战争等。

13.(1)标志:隋炀帝时,进士科的创立。

(2)完善:创立殿试制度。

(3)作用:加强皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围;使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层的流动;推动了教育的发展。(任答三点)

14.(1)“为君之道”:重视百姓。

局面:“贞观之治”。

(2)盛世:“开元盛世”。

原因:统治者励精图治,任用贤能,整顿吏治,稳定了统治秩序;实行“轻徭薄赋”的政策,减轻了人民负担,促进了农业经济发展。

15.(1)原因:开通大运河。

观点:不认同。理由:开通大运河有利有弊,不是隋朝灭亡的根本原因。

(2)经济措施:发展经济,改革税制。

(3)方式:战争、册封、和亲。

政策依据:开明的民族政策。

16.(1)开元盛世;唐玄宗。

(2)曲辕犁:耕作;筒车:灌溉。

(3)开明的民族政策;文成公主入藏。

(4)玄奘;天竺;《大唐西域记》。

(5)杜甫;吴道子,《送子天王图》。

(6)唐朝政治清明,经济繁荣,国力强盛,民族融合加强,对外交往频繁,文化成就辉煌,是我国历史上繁荣开放的朝代;关注民生,积极发展生产力,重视人才,努力发展教育事业等。

17.(1)办法:实行民族平等和开明的民族政策。

史实:北方和西北地区的少数民族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”。

(2)目的:学习中国唐朝先进的制度、天文等。

高僧:鉴真。

原因:实行开明的对外政策;经济繁荣,国力强盛;陆上丝绸之路畅通和海上丝绸之路兴盛等。

18.(1)隋炀帝。

(2)唐太宗增加科举考试科目;武则天创立殿试制度。

(3)受益者:皇帝;根本目的:维护封建统治。

(4)影响:科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革。加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

19.(1)实行开明的民族政策。“天可汗”。

(2)文成公主入藏(或金城公主出嫁尺带珠丹)。

(3)为中华民族的发展注入了新的活力;进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。(答出任意两点,意思相近即可)

(4)要实行开明的民族政策,平等对待各少数民族,维护民族团结等。(答出任意一点,言之有理即可)

20.(1)现象:隋朝前期,人口数量和垦田面积大幅度增长。

原因:隋统一后,发展经济,编订户籍;统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,提高行政效率。

(2)变化:从注重门第到看重学识和才华。

影响:加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官员选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

(3)表现:好大喜功,不恤民力;征发大批劳动力营建重大工程;迫使大量劳动人民服兵役、当民夫三征辽东。

(4)启示:重视民生,重视人才,加强制度创新,爱惜民力等。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源及组卷应用平台

统编版七年级下册历史第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代综合题专题训练

1.阅读材料,完成下列要求。

材料一 太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。

——(唐)赵嘏

材料二 ……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考试“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试。……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容,切以程文(文章)定去留,为草野寒之十开辟了登仕之途。

——摘编自杨齐福《制度与近代文化》

(1)根据材料一,写出唐太宗的“长策”所指的我国选官制度的名称,以及这种这种选官制度正式诞生的时期。

(2)根据材料二,概括该选官制度的特点。

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一:唐天宝元年,应日僧普照辈延,东渡日本。然东海风骤浪高,或船覆,或粮匮,或失向,历十二载,五渡未成。其时僧目盲,唯志不渝。

——《唐大和上东征传》

材料二:玄奘的西行之路,被现代人认为是一条由信念、坚韧和智慧浇铸而成的求知之路,是一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。

——钱文忠《玄奘西游记》

(1)材料一中的“僧”是谁?材料一反映的是哪一事件?

(2)材料二中,根据玄奘口述,由其弟子记录成书的记载玄奘“西行之路”上见闻的珍贵文献是什么?这部文献有何价值?

(3)根据材料二并结合所学知识,简要概述玄奘西行之路的主要历程。

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓。”他还常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

唐太宗常说:“为政之要,惟在得人。……今所任用,必须以德行、学识为本。”

太宗问魏征曰:“何谓为明君暗君?”征曰:“君之所以明者,兼听也。”

材料二 唐玄宗针对时弊,进行改革。他下诏有司销毁金银器玩,禁止厚葬,并亲自在苑中种麦;停废闲散诸司、监、署十余所,严格地控制官吏的铨选,对地方官的政绩进行严格考核;在全国共建56个农田水利工程,还在各地大兴屯田;在州县乡里置学,择师教授。唐朝的鼎盛时期由此到来。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》等

(1)据材料一,概括唐太宗的主要理念,并任举一例说明他是如何践行这些理念的。

(2)据材料二,概括唐玄宗改革的特点和影响。

(3)综合上述材料和问题,谈谈古代统治者的治国理政有哪些经验值得我们借鉴。

4.阅读材料,完成下列要求。

材料一 水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——[唐]周匡物《及第谣》

材料二 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——[唐]皮日休《汴河怀古》(其二)

(1)材料一的唐诗体现了我国古代史上的哪种选官制度?结合所学知识,概括该制度的积极作用。

(2)材料二中的“此河”的南北两端分别在哪里?你认为材料二对“此河”的评价客观吗?请结合所学知识说明理由。

(3)综合上述材料和所学知识,概述诗歌在历史学习中的作用。

5.阅读材料,回答问题。

材料一 夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。

——摘自《贞观政要》

材料二 贞观十四年命吏部尚书侯君集为交河道大总管,“以其地置西州,又置安西都护府,留兵以镇之。”

——摘编自《册府元龟》

材料三 贞观十五年,太宗以文成公主妻之、令礼部尚书、江夏那王道宗主婚,持节送公主于吐蕃。

——《旧唐书·吐蕃传》

(1)依据材料一结合所学,概括唐太宗为实现“四夷如一家”采取的民族政策。

(2)依据材料二、三,归纳唐太宗时期处理民族关系的两种方式。简述唐初民族政策对统一多民族封建国家的积极影响。

6.隋朝虽然是个短命的王朝,但具有重要的历史地位。结合所学知识,完成下列问题。

材料一 从东汉末年开始.封建割据势力一直占有巨大优势。三国两晋南北朝时期,国家分裂,战乱频繁。……589 年,隋朝结束长期分裂局面,再次实现国家统一。因此,隋的统一具有划时代意义,成为随后持续300多年统一局面的起点,为中国封建社会进入鼎盛时期奠定坚实基础。

——摘编自《中国历史七年级下册教师教学用书》

材料二 开皇十七年(597 年),“中外仓库,无不盈积”。到隋文帝末年,“天下储积,得供五六十年”。

材料三 它是古代世界上最长的运河,它利用黄河等天然河道和古运河开凿,纵贯南北,沟通了不同水系之间的联系。有诗赞道:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

材料四 隋炀帝死后,被葬在扬州西北的雷塘。唐朝诗人罗隐在《炀帝陵》一诗中写道: “君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田。”

(1)依据材料一及所学知识,写出隋的统一有什么历史意义

(2)材料二说明隋文帝时期经济状况如何 出现这种局面的原因是什么

(3)简述材料三中这条古代世界上最长运河的作用。

(4)根据材料四和所学知识,分析隋炀帝为什么会落得如此下场 隋朝速亡的原因是什么

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一 含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库,经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖,仓窖口径最大的达18米,最深的达12米。隋文帝末年国家储备的物资和粮食可以供应全国五六十年。

材料二 唐朝诗人皮日休的《汴河怀古》有诗云:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

(1)根据材料一回答,含嘉仓的修建说明了什么?结合所学的知识回答,隋统一后采取了哪些措施使其成为国力强盛的王朝?

(2)材料二中的“河”是指什么河?为什么说“隋亡为此河”?

8.阅读材料,回答问题。

材料一:不知为何,花开,终会凋落,润落成一首歌,一首悲歌;千山万水,转身去,影萧索,注定是我宿命的选择。雪山沙漠,古国,恒河日落;苦提树,天竺僧,那烂陀;万水千山、求真经,度苦厄,唯有故土难离舍,苦难,化成了传说……

材料二:东瀛有多远?芒履难丈量。袈裟作舟帆,袈裟作舟帆,风雨莫阻挡。合十忘生死,宏愿心中藏。普度众生苦,普度众生苦,悲悯万里长。天苍苍,海茫茫;佛陀在,北斗亮。千金一诺终无悔,人生只做一事又何妨。

材料三:唐朝时期往来于丝绸之路的人们不再仅仅是商人和士兵,还有为寻求信仰理念和文化交流的使者、学者、僧侣等人员,每年都有大批外国客人前往长安。当时有300多个国家和地区与唐朝友好交往,中国大量先进的技术通过各种方法传播到其他国家。同时,佛教、景教各自迎来了在中国广泛传播的机会,中外交流达到鼎盛。

——摘编自胡柏翠《兴盛的唐朝旅游活动及其历史影响》

请回答:

(1)诵读材料一、材料二两段歌词,指出分别描写了哪两位历史人物的什么事迹?

(2)从上述歌词中能够看出两位人物历经艰难险阻。面对这些艰险,二人表现出了怎样的态度?

(3)两位历史人物在促进唐朝与外国友好交往中分别作出了重要贡献:

①不仅携带和翻译了大量佛经,根据他的口述,由弟子记录成书的 ,成为研究中外交流史的珍贵文献。

②辛勤不懈地传播唐朝的文化,他精心设计的 ,被日本视为艺术明珠。

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代经济发展趋势图

材料二 隋唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料三 唐朝的对外开放具有“大出大进”的特点,“大进”是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄。“大出”是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区。

——《开放与兴盛的唐朝》

(1)根据材料一可见,在8世纪的前半期出现了中国古代经济发展的第一个高峰。结合所学知识,指出其所代表的封建盛世局面的名称。

(2)根据材料二并结合所学知识,举例说明唐朝在制度和文化方面取得的“突破性进展”。其对唐朝发展有何共同影响?

(3)根据材料三并结合所学知识,举出两个唐朝文化广泛影响到的“国家”。

(4)综合上述材料,归纳国家兴盛所需要具备的因素。

10.阅读材料,完成下列要求。

材料 魏晋以来,均以九品中正制选拔、任用人才,于是导致门阀世族垄断朝政。隋代为了加强中央集权,打击门阀世袭,隋文帝时期,正式废除了前朝的选官制度,初步建立起通过考试选拔官员的制度。□□□设置进士科,标志着科举制正式确立。

隋朝的时候,分科取士刚刚草创,没有统一法度,进士考试还没有形成固定的制度,到了唐朝,科举制度进一步完善。唐太宗、武则天、唐玄宗等帝王积极推进科举制度改革,选拔了大量寒门人才。以后历代历朝沿用,并逐渐丰富完善。

科举的实质,是封建统治者通过考试选拔官员。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。科举制度是中国历史上,也是当时世界历史上最具开创性和平等性的人才选拔制度。科举制从隋朝开始实行,到清朝为止,经历了约1300年。

——摘编自《科举制度与中国文化》

(1)根据材料,指出隋朝废除前朝的选官制度、建立科举制的原因。

(2)根据所学知识,指出材料中“□□□”所指的皇帝名称。

(3)结合材料,概括科举制度的特点。

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一 万般皆下品,惟有读书高。少小须勤学,文章可立身;满朝朱紫贵,尽是读书人。……朝为田舍郎,暮登天子堂。

——摘编自汪洙《神童诗》

族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘编自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

(1)材料一中的“满朝朱紫贵,尽是读书人”“朝为田舍郎,暮登天子堂”都与中国古代的哪一制度有关?该制度选拔官员的依据是什么?

(2)结合所学知识,简述在材料一中的这一制度创立完善的过程中,隋炀帝和唐太宗分别作出了怎样的贡献。

(3)据材料二并结合所学知识,概括这一制度对中国古代社会的贡献。

12.阅读下列材料,回答问题。

材料一 当时的中国,在唐继隋统一全国,历太宗、高宗等诸代的治世后……文化空前隆盛辉煌。……唐代文化之隆与对留学生待遇之厚,自然对日本有强烈的吸引力。为了实现继续直接地向中国学习优秀文化的目的,日本皇廷……派遣优秀人物为使节,以便更有效地学习。

——摘编自池步洲《日本遣唐使简史》

材料二 唐代中国,是世界文化的重心,是世界历史演进的总动脉。融合城外文化的唐文化成了世界性文化,深为当时世界各国人民所向往。……他们把域外文化带入唐土,又把唐文化传播至四方,促进了中外文化大交流。

——摘编自王介南《中外文化交流史》

(1)据材料一并结合所学知识,指出唐朝吸引日本遣唐使的原因。

(2)列举材料二中的“把域外文化带入唐土”“把唐文化传播至四方”的史实各一例。由此可见,唐朝对外交往具有什么特点?

(3)综合上述材料并结合所学知识,你认为唐朝的对外交往对当今的对外开放有什么启示?

13.国家的稳定与发展离不开制度建设,制度建设是国家治理的保证。阅读下列材料,回答问题。

材料一:中国古代科举制兴衰示意图

(1)根据材料并结合所学知识回答,科举制度正式确立的标志是什么?

(2)武则天是如何完善科举制度的?

材料二:科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

——摘编自七年级《中国历史》下册

(3)根据材料二分析科举制对巩固统治的作用。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,腹饱而身毙。”“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

——【唐】吴兢《贞观政要》

材料二:开元元年,统治阶级又面临严重的政治危机。唐玄宗李隆基即位后励精图治,先后任用姚崇、宋璟为相,在政治上大力整饬日益败坏的吏治,稳定了统治秩序。在中书门下两省设置谏官,对皇帝直谏,对百官监督。在社会经济方面实行“轻徭薄赋”的政策,农民负担大为减轻,农业生产也有了很大发展。唐代第一个“治世”后的60多年,唐代出现了又一盛世。

——改编自高学强《古代盛世和谐社会之构建》

(1)根据材料一,概括唐太宗的“为君之道”。结合所学知识,说说唐太宗统治期间出现的治世局面。

(2)材料二中唐代又出现的“盛世”指什么?根据材料二,从政治、经济方面归纳出现“盛世”的原因。

15.隋唐时期是中国古代史上的鼎盛时期。阅读材料,回答问题。

材料一 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——【唐】皮日休《汴河怀古》

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——【唐】杜甫《忆昔二首》

材料三 贞观年间,唐太宗发兵击败东突厥。唐玄宗时期,回纶首领骨力裴罗起兵攻灭后突厥汗国,被玄宗册封为怀仁可汗,铁勒诸部皆归其统治。安史之乱爆发后,回纯助唐平叛,肃宗遂与回纯和亲,以宁国公主嫁与回纥可汗。此后,回纥历代可汗皆接受唐朝册封,德宗、宪宗皆以公主与回纥和亲。

(1)材料一点明隋朝灭亡的原因是什么?你认同这个观点吗?说明理由。

(2)材料二中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶的盛世景象,这一盛世局面的出现与唐玄宗采取的哪一项经济措施有关?

(3)根据材料三、归纳唐朝处理民族关系的方式,并指出唐朝主要实行的民族政策。

16.阅读材料,回答问题。

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉曰出。

——唐·杜甫《忆昔》

(1)材料一描写了唐朝哪一盛世景象?当时的统治者是谁?

材料二 如图。

(2)农业工具的创新极大地促进了生产力的发展,材料二中唐朝出现的两种新农具分别是什么?这些农具的作用分别是什么?

材料三 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄(注:少数民族),朕独爱之如一。”

(3)材料三体现了唐太宗实行什么政策?列举唐太宗时期民族交往的一个史实说明。

材料四 复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧洗铸而成的求知之路,一个民族胸襟开阔、海纳百川的真实写照。”

(4)材料四中这位“伟大僧人”是谁?他去哪里取经?他为后世留下的经典佛学著作是什么?

材料五 “世上疮痍,诗中圣哲:民间疾苦,笔底波澜。”

(5)材料五是郭沫若先生为唐朝一位著名诗人题写的一副对联,这位诗人是?唐朝还涌现许多著名画家,请列举一位并写出其作品。

(6)综合上述材料和回答问题,你认为我国唐朝出现盛唐气象的主要原因是什么?这对我们当今构建和谐社会有何启示?

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:唐太宗处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是与他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友。由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料二:唐朝时,中日交流频繁。日本派遣十几批使节把唐朝的先进制度、天文、历法、文字典籍等传回日本。在与日本的文化交流中,扬州大明寺的一位高僧接受日本僧人邀请,东渡日本,为中日文化交流作出了卓越贡献。

(1)根据材料一并结合所学知识,说说唐太宗处理民族关系比较“成熟的办法”。并列举唐太宗“赢得了他们的爱戴”的史实。

(2)根据材料二,日本派遣唐使节来唐朝的目的是什么?“接受日本僧人邀请,东渡日本”的高僧是谁?并结合所学知识,说说唐朝中外交往活跃的原因。

18.人才的选拔和任用历来是统治者关注的问题。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 科举制度使大批地位低下和出身寒微的优秀人才脱颖而出,是当时最先进.最公平.最科学的人才选拔制度,并从此影响着中国的教育和整个社会。

材料二 唐朝贞观初年,唐太宗去视察御史府,看到许多新录取的进士鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄,入吾彀中矣(意思是:天下有才之士,都被我收罗了)”

(1)材料一中科举制度的正式确立与哪位皇帝有关?

(2)唐朝是科举制度的完善时期,其中唐太宗和武则天对这一制度的完善分别作出了怎样的贡献?

(3)材料二反映了科举制最大的受益者是谁?据此分析科举制实施的根本目的?

(4)综合上述材料并结合所学知识,分析科举制度在历史上产生的积极影响?

19.民族团结有利于国家的繁荣昌盛,阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是与他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系。由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料二 唐朝实行并非屈辱而是民族友好的“和亲”政策。唐朝时期,各族之间战事较少,和平相处,共同发展成为主流,中华文明进入一个新的高峰。

——施建中《中国古代史》

材料三 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

(1)材料一中,唐太宗处理民族关系的“比较成熟的办法”指的是唐朝实行什么民族政策?唐太宗赢得少数民族的爱戴,被他们尊奉为什么

(2)根据材料二,列举一例唐朝实行“和亲”的史实

(3)根据材料三,结合所学知识,概述民族交融对中华民族发展的意义。

(4)综上所述,唐朝的民族政策给我们什么启示?

20.隋朝是中国历史上一个短暂的王朝,但它给后人留下了很多历史教训,阅读以下材料,结合所学知识,回答问题。

材料一

项目 隋初 隋盛时

人口 三千多万人 四千六百多万人

垦田 一千九百多万顷 五千五百多万顷

——《贞观政要》

材料二 隋王朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,予以变革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委派官职。

——柏杨《中国人史纲》

材料三 (隋炀帝)登极之初,即建洛邑,每月役丁二百万人。丁男不充,以妇人兼,役而死者大半,又三驾东征辽泽,皆兴百余万众,侍运(送送粮食)者侍之。又逆征数年之赋,穷侈极奢,举天下之人,十分九为盗贼。

——杜佑《通典》卷七

(1)材料一反映了什么现象?试分析这种变化出现的原因。

(2)材料二表明隋朝选官标准发生了什么变化 这种变化产生了什么影响

(3)材料三反映了隋炀帝的哪些暴政

(4)综合以上材料,从隋朝的兴亡中,你得到哪些启示

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.(1)制度:科举制度;时期:隋炀帝统治时期。

(2)特点:政府组织、自由报考、公开考试、考生不分等级、考试内容广泛等

2.(1)鉴真。鉴真东渡。

(2)《大唐西域记》。这部文献是研究中外交流史的珍贵文献。(意对也可)

(3)贞观初年,玄奘不畏艰险,历经磨难,西行到天竺取经,携带大量佛经回国,并主持译经工作,为中印文化交流作出了重要贡献。(意对也可)

3.(1)理念:以民为本;重视人才;善于纳谏。

践行:善于纳谏:大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去了一面可以知得失的“镜子”。

(2)特点:有针对性;亲身示范;措施严格;重视农业和教育。

影响:推动唐朝进入鼎盛时期(或开创了“开元盛世”)。

(3)经验:要合理调整统治政策;勇于改革;发展经济;关注民生;重视对人才的培养、选拔和任用;对各级官员加强监督等。

4.(1)制度:科举制度。积极作用:加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官员选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层的流动;同时也推动了教育的发展。(答出其中两点即可,2分)

(2)北端:涿郡。南端:余杭。判断:客观。理由:这首诗既赞颂了开凿大运河的积极作用与历史价值,又指出了开凿大运河后隋炀帝大肆奢靡巡游的负面影响。

(3)作用:有助于了解当时的社会风貌和时代特征;有助于印证历史事件;有助于了解作者的思想观点:等等。

5.(1)民族政策:开明的民族政策(或者民族团结、民族平等)。

(2)方式:设置机构;和亲;积极影响:有利于唐王朝与各少数民族的社会发展;促进了民族间交融;有利于维护多民族国家的统一;为后世处理民族关系提供借鉴。

6.(1)意义:结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

(2)经济状况:社会经济的迅速恢复和发展(或经济繁荣)。

原因:隋朝统一后,发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,提高行政效率

(3)作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(4)原因:隋炀帝好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度,致使民不聊生,社会矛盾激化,最后在农民起义中被部下在江都杀死。

原因:隋炀帝的残暴统治。

7.(1)①说明隋统一后,经济得到了很大发展。②编订户籍,统一南北币制和度量衡,加强中央集权(回答2点即可)

(2)①大运河。②隋炀帝每年都要征发数百万劳动力去修建大运河,使人们无法正常从事生产劳动,民不聊生,导致社会矛盾激化,爆发大规模农民起义,推翻了隋朝的统治(言之有理即可)

8.(1)材料一描写的是玄奘西行前往天竺国取经的故事,材料二描写的是鉴真东渡日本传播文化的故事。

(2)不畏艰险,勇往直前,坚持梦想,直到实现了自己追求的目标。

(3) 《大唐西域记》 唐招提寺

9.(1)开元盛世。

(2)制度:发展完善科举制、三省六部制。文化:唐诗繁荣。影响:推动了唐朝的全面发展,使唐朝出现兴盛局面。

(3)日本、朝鲜。

(4)国家统一;政治稳定;制度创新;经济、文化发展;对外开放。

10.(1)为了加强中央集权,打击门阀世袭。

(2)隋炀帝。

(3)以分科考试来选拔官员;不断完善;较为公平(平等)历时较长。

11.(1)制度:科举制度;

依据:按考试成绩选拔人才。

(2)隋炀帝设置进士科,标志着科举制的正式创立。

唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。

(3)贡献:科举制提高了官员的文化素质,扩大了统治基础;有利于创造相对平等的竞争机会﹔加强了中央集权﹔有利于增强国家机构的活力;给社会带来革新气象。

12.(1)原因:唐朝国力强盛,对外国留学生待遇优厚;两国一衣带水,地理位置较近等。

(2)史实:“把域外文化带入唐土”是指玄奘西行;“把唐文化传播至四方”是指鉴真东渡。

特点:呈现出双向交往。

(3)启示:对外开放有利于国家发展和兴盛;国与国之间应该加强交流,反对战争等。

13.(1)标志:隋炀帝时,进士科的创立。

(2)完善:创立殿试制度。

(3)作用:加强皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围;使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层的流动;推动了教育的发展。(任答三点)

14.(1)“为君之道”:重视百姓。

局面:“贞观之治”。

(2)盛世:“开元盛世”。

原因:统治者励精图治,任用贤能,整顿吏治,稳定了统治秩序;实行“轻徭薄赋”的政策,减轻了人民负担,促进了农业经济发展。

15.(1)原因:开通大运河。

观点:不认同。理由:开通大运河有利有弊,不是隋朝灭亡的根本原因。

(2)经济措施:发展经济,改革税制。

(3)方式:战争、册封、和亲。

政策依据:开明的民族政策。

16.(1)开元盛世;唐玄宗。

(2)曲辕犁:耕作;筒车:灌溉。

(3)开明的民族政策;文成公主入藏。

(4)玄奘;天竺;《大唐西域记》。

(5)杜甫;吴道子,《送子天王图》。

(6)唐朝政治清明,经济繁荣,国力强盛,民族融合加强,对外交往频繁,文化成就辉煌,是我国历史上繁荣开放的朝代;关注民生,积极发展生产力,重视人才,努力发展教育事业等。

17.(1)办法:实行民族平等和开明的民族政策。

史实:北方和西北地区的少数民族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”。

(2)目的:学习中国唐朝先进的制度、天文等。

高僧:鉴真。

原因:实行开明的对外政策;经济繁荣,国力强盛;陆上丝绸之路畅通和海上丝绸之路兴盛等。

18.(1)隋炀帝。

(2)唐太宗增加科举考试科目;武则天创立殿试制度。

(3)受益者:皇帝;根本目的:维护封建统治。

(4)影响:科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革。加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

19.(1)实行开明的民族政策。“天可汗”。

(2)文成公主入藏(或金城公主出嫁尺带珠丹)。

(3)为中华民族的发展注入了新的活力;进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。(答出任意两点,意思相近即可)

(4)要实行开明的民族政策,平等对待各少数民族,维护民族团结等。(答出任意一点,言之有理即可)

20.(1)现象:隋朝前期,人口数量和垦田面积大幅度增长。

原因:隋统一后,发展经济,编订户籍;统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,提高行政效率。

(2)变化:从注重门第到看重学识和才华。

影响:加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官员选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

(3)表现:好大喜功,不恤民力;征发大批劳动力营建重大工程;迫使大量劳动人民服兵役、当民夫三征辽东。

(4)启示:重视民生,重视人才,加强制度创新,爱惜民力等。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源