2015—2016高中语文人教版(必修3)第二单元课件:第5课《杜甫诗三首》(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文人教版(必修3)第二单元课件:第5课《杜甫诗三首》(共36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1009.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-24 14:45:57 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。格律诗句数 字数 押韵

首联、颔联、颈联、尾联

出句、对句

对仗

平仄作者简介 杜甫(712-770),字子美,因远祖杜预为京兆杜陵(今陕西长安县东北)人,故自称“杜陵布衣”、“杜陵野老”、“杜陵野客”。祖父杜审言为唐朝格律诗奠基人。

杜甫生于河南巩县,三十岁以前衣食无忧,过着“放荡齐赵间,裘马颇清狂 ”。开元后期,举进士不第,漫游各地。天宝三载(744年)在洛阳与李白相识。作者简介 后寓居长安(今属陕西)将近十年,未能有所施展,生活贫困,逐渐接近人民,对当时的黑暗政治有较深的认识。靠献赋得始得官。及安禄山军陷长安,乃逃至凤翔,谒见肃宗,官左拾遗。 长安收复后,随肃宗还京,寻出为华州司功参军。不久弃官往秦州、同谷。又移家成都,筑草堂于浣花溪上,世称浣花草堂。一度在剑南节度使严武幕中任参谋,严武举荐为检校工部员外郎,故世称杜工部。晚年携家出蜀,病死湘江途中。

杜甫是中国文学史上伟大的现实主义诗人。他的创作从不同的侧面真实而集中地反映了安史之乱前后唐代由盛转衰的历史变迁和社会面貌,因而被誉为“诗史”。他是我国古典诗歌的集大成者,诸体兼擅,无体不工,五古、七律成就尤高,被世人尊为“诗圣”。作品集《杜工部集》 了解背景《秋兴八首》是大历元年(766)秋日杜甫在夔州时所作。唐宝应元年(762),成都少尹徐知道叛乱,杜甫流亡于梓州、阆州一带。正欲乘舟东下,因好友严武重来镇守四川,杜甫不仅打消了出蜀的念头,而且被严武荐为节度参谋检校工部员外郎。不久,严武病逝,杜甫便携家小乘舟东下,滞留夔州,一住近两年。《秋兴八首》就是大历元年(766)秋日,杜甫在夔州时所作的。 秋兴八首

(其一) 秋兴八首(其一) 玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

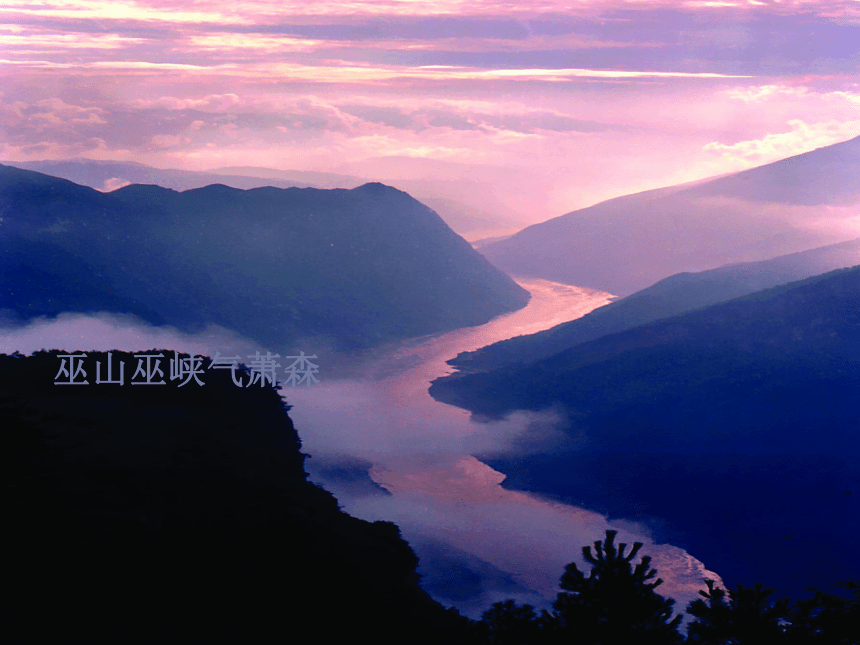

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。巫山巫峡巫山巫峡气萧森江间波浪塞上风云 首联 颔联

诗作开篇以极为酣畅的笔墨,描绘出了一幅壮阔,萧瑟,阴森的巫山巫峡秋色图。图中既有经霜而凋伤的红枫林,又有峰峦高耸、江险涛急、恶浪凌空、气象萧森的巫山巫峡,还有充塞于整个空间且与地阴相接的塞上风云。诗人正是利用这个特定背景来烘托自己凄清哀怨的情怀。 景首联

颔联描写手法:由近及远,由下到上,由上到下景色:霜凋枫林,巫峡萧森,恶浪滔天,风云接地意境:壮阔,萧瑟,阴森作用:烘托阴郁愁苦的情感因何伤感孤舟一系白帝城高 面对夔州萧森的秋日山水,想起一生漂泊流离之苦和老病孤舟的现状,忧伤之情不禁油然而生。 孤舟可以系住,使其不能泛诸中流,但诗人的心是系不住的。他的心早已越过江河,越过关山,飞到了长安。

听到了白帝城传来的捣衣声,想到了多少人家正在为游子赶制寒衣,他的乡思离愁有如白帝城传来的捣衣声,一阵高过一阵,一阵急过一阵。情颈联

尾联意象情感丛菊两开

孤舟

故园

寒衣

刀尺

砧漂泊流离

孤独无依

怀乡思亲《登高》创作背景 这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉接)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。 登?高

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨满霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。景首联

颔联描写手法:由上到下景色:天高地阔,渚清沙白,猿啼鸟飞,疾风怒号意境:雄浑壮阔,肃杀凄凉作用:烘托压抑愁苦的情感因何伤感情颈联

尾联意象情感万里、客

百年、多病

独

艰难,苦恨

潦倒

停杯漂泊流离年事已高,体弱多病,人生苦短国仇家恨孤苦无依人生失意无酒解愁,更添悲苦主题总结 诗歌通过描写____________,营造了_______________的意境,表达了作者__________________的情感共同点: 感情基调上:两首诗都有很浓的悲秋情结。世事艰辛,家愁国难,万里悲秋,老病孤舟,都化作千缕愁绪洋溢在字里行间,作千古一悲,千古一愁。 结构处置上:两诗的首联,颔联都极力描写秋景图,营造了一个悲愁萧森的氛围,使后面的抒情都顺理成章。 遣词造句上:都是律诗的典范之作,对仗工整又极具情势。在两诗的颔颈联里体现得特别明显。 抒情手法:都是借助景色描写来蕴含情感,从而做到了情景交融,令诗歌景中有情,情含于景,自然而不做作。 咏怀古迹 其三群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归夜月魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。咏史诗首联 一个“赴”字将群山写活,连绵群山争先恐后奔赴荆门,似乎要朝拜帝王将相,大有惊天动地之势。

对句中指明,前面的群山万壑,江山灵秀只为烘托明妃的出场。

景色描写对人物的烘托颔联 昭君出塞,面对的只有无尽的沙漠,即使连死后也无法回到中原,只剩下青冢独对黄昏

一“去”一“留”,道不尽的千载哀怨

写昭君的经历——弄清史实颈联 “画图”句重述历史,只有画工曾见过昭君之面,那么君王何在,造成昭君悲剧的直接原因是画工,那么根本原因则是——君王。

君王昏聩,导致昭君容貌未被赏识,北走大漠,只能在夜月之下,魂魄空归。画面内容:夜,月,环佩,魂意境:阴郁,幽怨尾联 卒章显志,尾联点明了诗歌的情感——怨愤。千百年来琵琶声中飘荡的幽怨之音,分明就是昭君无法排解的沉郁。述往事的目的?君王不识昭君面

明妃出塞

思念故国心不改

沉郁怨愤千年未散古人今人君王不识杜甫才

杜甫离京

心忧社稷心不改

沉郁怨愤时刻相伴借古人往事寓今人感慨咏史诗 以历史为对象来抒写自身情感志向的诗歌。咏史诗大多针对具体的历史事件或历史人物有所感慨或有所感悟而作。 ①弄清史实。对于作品所涉及的史实和人物一定要有所了解,我们要积累一些历史知识。在阅读一首诗时,一定要读好注解。 ②明白写作背景。后代作家对尘封的往事发思古之幽情,一定有现实的原因或触发感慨的媒介。如李清照《夏日绝句》“至今思项羽,不肯过江东”就是因看到大宋君臣苟安于南方而作。咏史怀古诗鉴赏要点 ③领悟感情。诗人怀古咏古,大致有这样几种情况:第一种是情况是把史实和现实扭和在一起,感慨个人遭遇,如《咏怀古迹》。第二种对历史作冷静的理性思考,如杜牧《题乌江亭》。第三种情况是只抓住历史的影子,故意借题发挥,如刘禹锡《石头城》。 ④分析写法。在构思上,怀古咏史诗可以说百花齐放,有以景衬情的;有议论引发的.在章法上,或作正对比,或侧面烘托等。

题乌江亭 (唐)杜牧

胜败兵家事不期,

包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,

卷土重来未可知。

乌江亭 (宋)王安石

百战疲劳壮士哀,

中原一败势难回。

江东子弟今虽在,

肯为君王卷土来?同一件历史事件,不同的观点,都是对历史的反思赤壁 杜牧折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。咏赤壁

王周(唐)

帐前斫案决大计,赤壁火船烧战旗。

若使曹瞒忠汉室,周郎焉敢破王师。石头城 刘禹锡山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。 作者罢归洛阳途中,看到六朝时期繁盛一时的金陵古城如今寂静无比,有感而发写下这首诗。始终只是借“金陵古都”这一题材抒发对于昔盛今衰的感慨,并未涉及具体的历史事件,作者只是借题发挥。

手法上,作者并讲述任何具体事件,只是简单的描写景色,通过群山,潮水,明月,城墙等意象烘托凄清寂静的意境,传达这种落寞失意的情感。

首联、颔联、颈联、尾联

出句、对句

对仗

平仄作者简介 杜甫(712-770),字子美,因远祖杜预为京兆杜陵(今陕西长安县东北)人,故自称“杜陵布衣”、“杜陵野老”、“杜陵野客”。祖父杜审言为唐朝格律诗奠基人。

杜甫生于河南巩县,三十岁以前衣食无忧,过着“放荡齐赵间,裘马颇清狂 ”。开元后期,举进士不第,漫游各地。天宝三载(744年)在洛阳与李白相识。作者简介 后寓居长安(今属陕西)将近十年,未能有所施展,生活贫困,逐渐接近人民,对当时的黑暗政治有较深的认识。靠献赋得始得官。及安禄山军陷长安,乃逃至凤翔,谒见肃宗,官左拾遗。 长安收复后,随肃宗还京,寻出为华州司功参军。不久弃官往秦州、同谷。又移家成都,筑草堂于浣花溪上,世称浣花草堂。一度在剑南节度使严武幕中任参谋,严武举荐为检校工部员外郎,故世称杜工部。晚年携家出蜀,病死湘江途中。

杜甫是中国文学史上伟大的现实主义诗人。他的创作从不同的侧面真实而集中地反映了安史之乱前后唐代由盛转衰的历史变迁和社会面貌,因而被誉为“诗史”。他是我国古典诗歌的集大成者,诸体兼擅,无体不工,五古、七律成就尤高,被世人尊为“诗圣”。作品集《杜工部集》 了解背景《秋兴八首》是大历元年(766)秋日杜甫在夔州时所作。唐宝应元年(762),成都少尹徐知道叛乱,杜甫流亡于梓州、阆州一带。正欲乘舟东下,因好友严武重来镇守四川,杜甫不仅打消了出蜀的念头,而且被严武荐为节度参谋检校工部员外郎。不久,严武病逝,杜甫便携家小乘舟东下,滞留夔州,一住近两年。《秋兴八首》就是大历元年(766)秋日,杜甫在夔州时所作的。 秋兴八首

(其一) 秋兴八首(其一) 玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。巫山巫峡巫山巫峡气萧森江间波浪塞上风云 首联 颔联

诗作开篇以极为酣畅的笔墨,描绘出了一幅壮阔,萧瑟,阴森的巫山巫峡秋色图。图中既有经霜而凋伤的红枫林,又有峰峦高耸、江险涛急、恶浪凌空、气象萧森的巫山巫峡,还有充塞于整个空间且与地阴相接的塞上风云。诗人正是利用这个特定背景来烘托自己凄清哀怨的情怀。 景首联

颔联描写手法:由近及远,由下到上,由上到下景色:霜凋枫林,巫峡萧森,恶浪滔天,风云接地意境:壮阔,萧瑟,阴森作用:烘托阴郁愁苦的情感因何伤感孤舟一系白帝城高 面对夔州萧森的秋日山水,想起一生漂泊流离之苦和老病孤舟的现状,忧伤之情不禁油然而生。 孤舟可以系住,使其不能泛诸中流,但诗人的心是系不住的。他的心早已越过江河,越过关山,飞到了长安。

听到了白帝城传来的捣衣声,想到了多少人家正在为游子赶制寒衣,他的乡思离愁有如白帝城传来的捣衣声,一阵高过一阵,一阵急过一阵。情颈联

尾联意象情感丛菊两开

孤舟

故园

寒衣

刀尺

砧漂泊流离

孤独无依

怀乡思亲《登高》创作背景 这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉接)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。 登?高

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨满霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。景首联

颔联描写手法:由上到下景色:天高地阔,渚清沙白,猿啼鸟飞,疾风怒号意境:雄浑壮阔,肃杀凄凉作用:烘托压抑愁苦的情感因何伤感情颈联

尾联意象情感万里、客

百年、多病

独

艰难,苦恨

潦倒

停杯漂泊流离年事已高,体弱多病,人生苦短国仇家恨孤苦无依人生失意无酒解愁,更添悲苦主题总结 诗歌通过描写____________,营造了_______________的意境,表达了作者__________________的情感共同点: 感情基调上:两首诗都有很浓的悲秋情结。世事艰辛,家愁国难,万里悲秋,老病孤舟,都化作千缕愁绪洋溢在字里行间,作千古一悲,千古一愁。 结构处置上:两诗的首联,颔联都极力描写秋景图,营造了一个悲愁萧森的氛围,使后面的抒情都顺理成章。 遣词造句上:都是律诗的典范之作,对仗工整又极具情势。在两诗的颔颈联里体现得特别明显。 抒情手法:都是借助景色描写来蕴含情感,从而做到了情景交融,令诗歌景中有情,情含于景,自然而不做作。 咏怀古迹 其三群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归夜月魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。咏史诗首联 一个“赴”字将群山写活,连绵群山争先恐后奔赴荆门,似乎要朝拜帝王将相,大有惊天动地之势。

对句中指明,前面的群山万壑,江山灵秀只为烘托明妃的出场。

景色描写对人物的烘托颔联 昭君出塞,面对的只有无尽的沙漠,即使连死后也无法回到中原,只剩下青冢独对黄昏

一“去”一“留”,道不尽的千载哀怨

写昭君的经历——弄清史实颈联 “画图”句重述历史,只有画工曾见过昭君之面,那么君王何在,造成昭君悲剧的直接原因是画工,那么根本原因则是——君王。

君王昏聩,导致昭君容貌未被赏识,北走大漠,只能在夜月之下,魂魄空归。画面内容:夜,月,环佩,魂意境:阴郁,幽怨尾联 卒章显志,尾联点明了诗歌的情感——怨愤。千百年来琵琶声中飘荡的幽怨之音,分明就是昭君无法排解的沉郁。述往事的目的?君王不识昭君面

明妃出塞

思念故国心不改

沉郁怨愤千年未散古人今人君王不识杜甫才

杜甫离京

心忧社稷心不改

沉郁怨愤时刻相伴借古人往事寓今人感慨咏史诗 以历史为对象来抒写自身情感志向的诗歌。咏史诗大多针对具体的历史事件或历史人物有所感慨或有所感悟而作。 ①弄清史实。对于作品所涉及的史实和人物一定要有所了解,我们要积累一些历史知识。在阅读一首诗时,一定要读好注解。 ②明白写作背景。后代作家对尘封的往事发思古之幽情,一定有现实的原因或触发感慨的媒介。如李清照《夏日绝句》“至今思项羽,不肯过江东”就是因看到大宋君臣苟安于南方而作。咏史怀古诗鉴赏要点 ③领悟感情。诗人怀古咏古,大致有这样几种情况:第一种是情况是把史实和现实扭和在一起,感慨个人遭遇,如《咏怀古迹》。第二种对历史作冷静的理性思考,如杜牧《题乌江亭》。第三种情况是只抓住历史的影子,故意借题发挥,如刘禹锡《石头城》。 ④分析写法。在构思上,怀古咏史诗可以说百花齐放,有以景衬情的;有议论引发的.在章法上,或作正对比,或侧面烘托等。

题乌江亭 (唐)杜牧

胜败兵家事不期,

包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,

卷土重来未可知。

乌江亭 (宋)王安石

百战疲劳壮士哀,

中原一败势难回。

江东子弟今虽在,

肯为君王卷土来?同一件历史事件,不同的观点,都是对历史的反思赤壁 杜牧折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。咏赤壁

王周(唐)

帐前斫案决大计,赤壁火船烧战旗。

若使曹瞒忠汉室,周郎焉敢破王师。石头城 刘禹锡山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。 作者罢归洛阳途中,看到六朝时期繁盛一时的金陵古城如今寂静无比,有感而发写下这首诗。始终只是借“金陵古都”这一题材抒发对于昔盛今衰的感慨,并未涉及具体的历史事件,作者只是借题发挥。

手法上,作者并讲述任何具体事件,只是简单的描写景色,通过群山,潮水,明月,城墙等意象烘托凄清寂静的意境,传达这种落寞失意的情感。