第六章 我们生活的大洲—亚洲 单元解读课件(共31张PPT)人教版七年级地理下册

文档属性

| 名称 | 第六章 我们生活的大洲—亚洲 单元解读课件(共31张PPT)人教版七年级地理下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 58.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-17 16:28:39 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

——单元解读——

人教版|七年级|下册|第六章

我们生活的大洲——亚洲,是新人教版《地理》七年级下册第六章的内容,这一章在初中地理知识结构中有承上启下的作用,它将上册所学的地形、河流、气候、居民、经济等知识运用于具体的区域,同时也为继续学习下面的地区和国家地理提供了基本的方法和策略。

教材解读

通过对亚洲的学习,使学生了解分析一个区域的自然环境要从分析哪些要素入手,对自然要素的分析要注意各要素之间的联系。教会学生如何通过对地图和相关资料的分析,归纳一个大洲的区域特征。

所以本章既是在对亚洲的学习,更是对区域研究方法的学习。

教材解读

从教材内容上看本节分为“位置和范围”“自然环境”两个小节,这两个小节的内容基本上是相互独立的。但是教材为了扩大学生在“洲”这个层面上的知识,每一方面的内容都以亚洲为基点,向其他大洲作适当拓展,体现了分析案例、应用方法的思路。做好综合地理知学习与区域地理知识学习的衔接过渡引导,

教材解读

第一节“位置和范围”分为“雄踞东方的大洲”和“世界第一大洲”二个小标题,这二方面内容是互相关联的。需要注意为了扩大学生在“洲”这个层而上知识,每一方面内容都以亚洲为基点,向共它大洲作适当拓展,体现了剖析案例、应用方法思路。

如“雄踞东方的大洲”通过图6.1 使学生明确亚洲的位置描述,并安排了图6.2、图6.3的活动来练习描述海陆位置与纬度位置。“世界第一大洲”则通过图 6.4、图6.5来与其他大洲进行对比,体现亚洲之大。

教材解读

教材解读

第二节“自然环境”分为“地势起伏大,长河中多”和“复杂的气候”二个小标题,这二方面内容也是互相关联的。需要注意引导学生思考各地理要素之间的相互关联性以及世界的整体性和区域性的特征。

教材解读

“地形与河流”通过图 6.8、图6.9 的读图活动教会学生如何描述一个大洲的地形特点、河流特点的基本方法,同时剖析地形与河流之间相互关系。

通过活动题,分析北美洲的地形特征,达到应用知识的目的。

“复杂气候”通过文字说明与图 6.13、图 6.14,归纳剖析气候特点及其形成原因,并利用活动延伸到北美洲气候特点剖析。

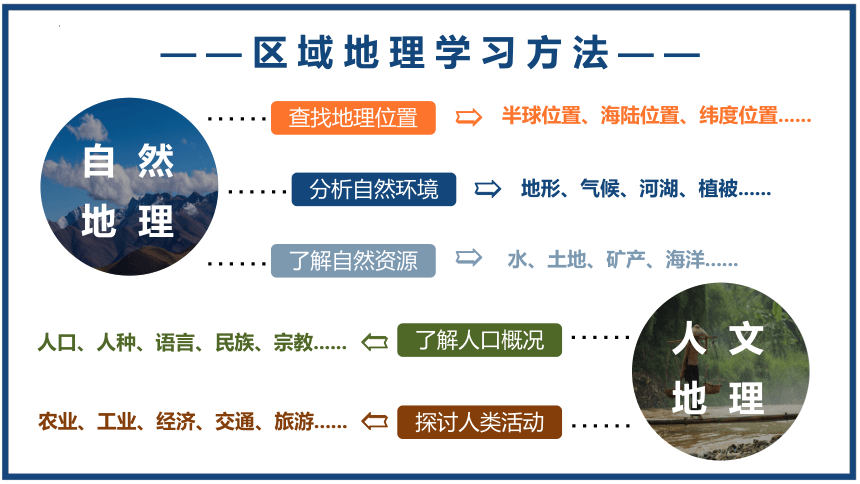

自 然

地 理

……

……

……

查找地理位置

分析自然环境

了解自然资源

半球位置、海陆位置、纬度位置......

地形、气候、河湖、植被......

水、土地、矿产、海洋......

人 文地 理

……

……

了解人口概况

探讨人类活动

人口、人种、语言、民族、宗教......

农业、工业、经济、交通、旅游......

— — 区 域 地 理 学 习 方 法 — —

课程标准分析

*运用地图说明某一大洲的纬度位置、海陆位置

本条标准涉及的问题是“某一大洲的纬度位置、海陆位置”,要求以某一大洲为案例,学会分析描述大洲的位置,方法是“运用地图”培养利用地图提取信息阐述事物的能力

课程标准分析

*运用地图和有关资料归纳某一大洲的地形气候、河流特点及其相互关系

本条标准涉及的第一个问题是“地形、气候河流特点”。各大洲的地形、气候、河流特点各不相同,课标要求以某一大洲为案例,学会分析大洲地形、气候、河流特点,方法是“运用地图和有关资料归纳”,其能力要求更进一步,不仅会使用地图和相关资料,还应学会归纳总结

课程标准分析

标准涉及的第二个问题是各自然地理要素间的“相互关系”,是对第一个问题的阐释。本问题要在前一问题的基础上,利用归纳综合的方法,让学生认识各自然地理要素之间相互联系和相互制约的关系,利于学生逻辑思维和综合思维的培养,能力要求进一步提高,也便于学生辩证唯物主义世界观的形成

课程标准分析

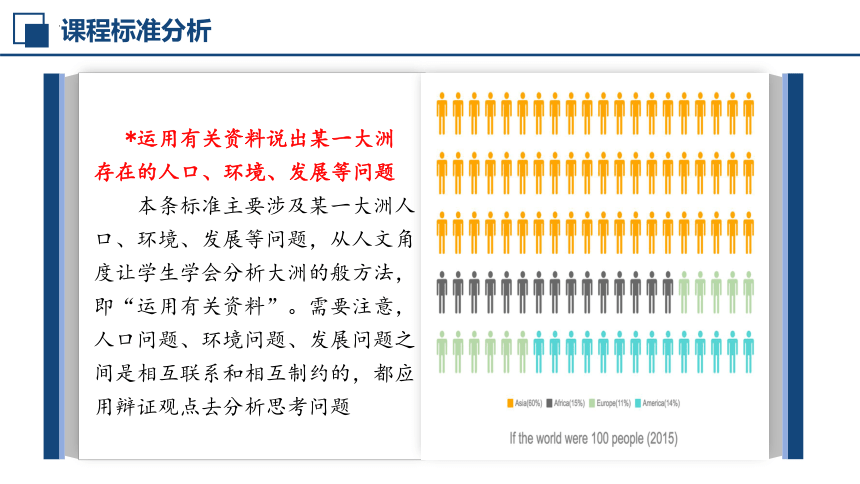

*运用有关资料说出某一大洲存在的人口、环境、发展等问题

本条标准主要涉及某一大洲人口、环境、发展等问题,从人文角度让学生学会分析大洲的般方法,即“运用有关资料”。需要注意,人口问题、环境问题、发展问题之间是相互联系和相互制约的,都应用辩证观点去分析思考问题

课程标准分析

*通过实例说明某一大洲内部经济发展不平衡

本条标准主要涉及大洲内部的经济差异,倾向于具体的实例与经济数字,应引导学生采用对比方法分析具体的实例资料,得出结论。

教学目标分析

运用地图和相关资料,归纳亚洲的纬度位置、海陆位置、半球位置及与其他大洲的相对位置。初步掌握运用地图说明某一大洲位置的方法。

第一节 位置和范围

—区域认知能力—

运用地图和数据说明亚洲是世界第一大洲,说出亚洲的地理分区。

教学目标分析

结合相关实例,说明自然环境特征对当地人们生产生活的影响,了解各个地区多种多样的地域文化特点,初步学会分析不同地域文化产生的自然环境背景。

第一节 位置和范围

—综合思维—

—人地协调观—

教学目标分析

运用地形图和地形剖面图及相关资料,归纳亚洲的地形特征与河流特征,简要分析其相互关系。

归纳认识大洲地形和水系特征的方法。

第二节 自然环境

—综合思维—

—区域认知—

教学目标分析

运用气候类型分布图和其他资料,归纳亚洲的气候特征,简要分析亚洲气候分布特点与位置、地形的关系。

第二节 自然环境

—综合思维—

—区域认知—

掌握运用地图归纳某一大洲气候特点的方法,并能分析气候对农业生产的影响。

通过对亚洲地形、气候、河流的学习,初步学会分析自然环境各要素之间的关系。

教法

教法:教师是教学过程中的引导者和组织者,教学过程的导演,学生才是教学的主体,是教学的中心,所以必须坚持以“学生活动为主,教师讲述为辅,学生活动在前,教师点拨评价在后”的原则。

教法

根据七年级学生的心理发展规律,联系实际安排教学内容,我采用学生参与程度高的讨论探究式教学,计算机辅助教学和小组合作竞赛学习。先学后教,启发式教学,这样激发学生兴趣,引导学生学以致用,落实教学目标。

教法和学法分析

1、探究式教学:在教学中,营造宽松和谐的课堂氛围,激励学生在解决问题中探究,有利于激发学生学习地理的积极性、主动性,培养学生的创新精神和地理实践能力。

2、小组合作学习:这种方式既有利于培养学生的合作学习意识,又能增强学习竞争意识,提高参与各种活动的积极性促进全体学生的共同发展

教法

教法和学法分析

教法和学法分析

3、计算机辅助教学:利用课性,将文字、图形等媒体综合在一起,创设直观性与探索性相结合的教学情境,以强化学生的主体作用,提高课堂教学效率。

教法

同时在教学过程中,还要特别注意学生良好学习习惯的养成,同时注意学法的指导。让学生通过本节的学习为继续学习其他区域打下坚实的基础

1、学会用图: 培养学生从各种地理图像中获取地理信息的能力。

2、学会探究:使学生在探究性学习中,掌握比较、分析、综合等科学的探究方法

学法

3、学会合作:通过小组讨论,培养学生的互动能力,使学生学会合作学习

4、学会归纳:要求学生在地理学习过程中逐渐养成概括归纳的意识,并能用准确简练的语言表达某一问题的含义。

教法和学法分析

教学建议

本节是学生学习区域地理的开始,在教学过程中一定要注意学生良好学习习惯的养成,同时注意学法的指导。通过本节学习,使学生了解分析一个区域的地理位置应从分析哪些要素入手;

第一节 位置和范围

对自然要素的分析要注意各要素之间的联系,如地形对河流分布的影响、纬度位置对气候的影响等。同时教材还强调了学生识图用图能力的培养,以及从各种资料中提取相关地理信息的能力。由此可见,本节的立意在于教会学生描述一个大洲自然环境的方法。

教学建议

新课引入:通过亚洲文明展视频资料,用猜猜看的形式,请学生说出图片或电视中展现的景观在哪里。学生答出国家或地区名称,最后总结这些景观均在亚洲。

第一节 位置和范围

本节主要教学内容是描述大洲的位置。教材安排了四幅重要的地图来辅助学习。“亚洲在世界中的位置”(图6.1)是一幅常见的东西半球图,不仅让学生一目了然地明确亚洲的半球位置,更重要的是让学生了解可以通过大洲在哪个半球来描述其位置特点。

教学建议

“亚洲范围图”(图6.2)描述了亚洲与其它大洲的分界线,标注了濒临的大洋和重要的经纬线,便于学生描述亚洲经纬度位置和海陆位置。

“七大洲面积比较”(图6.3)是一幅堆积图,不但清楚地表示出各大洲面积的数据排列,

还形象地表示出各数据项的数值,从面积角度来说明“世界第一大洲”。

“亚洲地理分区”(图6.4)地图展示了亚洲的六个分区,利于学生明确各分区的相对位置,特别是我国与亚洲其它大区的相对位置关系,为后面章节的学习进行铺垫。

第一节 位置和范围

教学建议

应首先带领学生通过读图完成P3的活动,让其用分析归纳的方法总结出大洲位置,应从半球位置、纬度位置、海陆位置三方面描述。对相对位置的描述,应注意引导学生使用表示方位的词汇,能够换位思考,灵活应对。

第一节 位置和范围

在P3活动3的教学中,首先应带领学生完成提示(1)、(2)和(3)的内容,然后提出问题“你还能用其它方法证明亚洲是世界最大的一个洲吗?”通过对这一问题的讨论,充分发挥学生学习的主动性。

教学建议

可用歌曲《亚洲雄风》引入,鼓励学生收集文艺作品中对亚洲的表述,加深学生对亚洲的热爱。在这一小节中,教材提供了三幅重要的地图。“亚洲地形图”(图6.8)是一幅分层设色地形图,形象地表示了亚洲地形及河流的分布。

阅读这幅分层设色地形图是这一小节的核心。首先要指导学生基本的阅读方法:从陆高海深表中得出不同颜色所代表的不同高度,明确不同颜色各代表什么地形类型,再引导学生找出主要地形区,观察其位置和海拔,最后总结出一个区域的地形特征。指导学生完成P5的活动。

第二节 自然环境

教学建议

亚洲的河流分布与地形有着密切的关系,教学中可以先让学生在地形图上找到这些河流,逐一分析河流的位置和流向,由此得出河流呈放射状分布的特点。“亚洲大陆沿30°N的地形剖面”(图6.9)直观形象地反映了亚洲高低起伏的状况。

这幅图的判读是难点,提示学生注意观察剖面图的垂直比例尺和水平比例尺。地形剖面图的判读教学中可以设计为:参照“亚洲地形图”,学生想象一下沿北纬30°的地形剖面图会是什么样子,甚至可以让学生动手画一幅草图,然后与教科书上的剖面图进行比对,看看这幅剖面图与学生的想象有哪些相同之处,哪些不同之处。

第二节 自然环境

教学建议

复杂的气候里面,教材提供了气候图,“亚洲气候类型”(图6.13),将亚洲各气候类型标记在图中,便于学生分析总结。采用图片对比的方式展示了亚洲南北纬度方向上的气温差异与东西方向的降水差异,目的是通过此图引导学生分析纬度因素和海陆因素对亚洲气候的影响。

这一小节的教学中,一要注重各种地理图像的应用,二要将气候和位置、地形以及植被类型等地理要素联系起来研究。同时可以联系我国的实际情况,简要说明季风气候对中国农业的影响。在分析亚洲气候特点之后,总结分析一个大洲气候特点的方法和步骤。培养学生的综合分析能力。最后可引导学生理清思路,形成系统的知识结构,从而学会分析一个大洲自然环境的方法。

第二节 自然环境

思维导图——第一课时

思维导图——第二课时

思维导图——第三课时

——单元解读——

人教版|七年级|下册|第六章

我们生活的大洲——亚洲,是新人教版《地理》七年级下册第六章的内容,这一章在初中地理知识结构中有承上启下的作用,它将上册所学的地形、河流、气候、居民、经济等知识运用于具体的区域,同时也为继续学习下面的地区和国家地理提供了基本的方法和策略。

教材解读

通过对亚洲的学习,使学生了解分析一个区域的自然环境要从分析哪些要素入手,对自然要素的分析要注意各要素之间的联系。教会学生如何通过对地图和相关资料的分析,归纳一个大洲的区域特征。

所以本章既是在对亚洲的学习,更是对区域研究方法的学习。

教材解读

从教材内容上看本节分为“位置和范围”“自然环境”两个小节,这两个小节的内容基本上是相互独立的。但是教材为了扩大学生在“洲”这个层面上的知识,每一方面的内容都以亚洲为基点,向其他大洲作适当拓展,体现了分析案例、应用方法的思路。做好综合地理知学习与区域地理知识学习的衔接过渡引导,

教材解读

第一节“位置和范围”分为“雄踞东方的大洲”和“世界第一大洲”二个小标题,这二方面内容是互相关联的。需要注意为了扩大学生在“洲”这个层而上知识,每一方面内容都以亚洲为基点,向共它大洲作适当拓展,体现了剖析案例、应用方法思路。

如“雄踞东方的大洲”通过图6.1 使学生明确亚洲的位置描述,并安排了图6.2、图6.3的活动来练习描述海陆位置与纬度位置。“世界第一大洲”则通过图 6.4、图6.5来与其他大洲进行对比,体现亚洲之大。

教材解读

教材解读

第二节“自然环境”分为“地势起伏大,长河中多”和“复杂的气候”二个小标题,这二方面内容也是互相关联的。需要注意引导学生思考各地理要素之间的相互关联性以及世界的整体性和区域性的特征。

教材解读

“地形与河流”通过图 6.8、图6.9 的读图活动教会学生如何描述一个大洲的地形特点、河流特点的基本方法,同时剖析地形与河流之间相互关系。

通过活动题,分析北美洲的地形特征,达到应用知识的目的。

“复杂气候”通过文字说明与图 6.13、图 6.14,归纳剖析气候特点及其形成原因,并利用活动延伸到北美洲气候特点剖析。

自 然

地 理

……

……

……

查找地理位置

分析自然环境

了解自然资源

半球位置、海陆位置、纬度位置......

地形、气候、河湖、植被......

水、土地、矿产、海洋......

人 文地 理

……

……

了解人口概况

探讨人类活动

人口、人种、语言、民族、宗教......

农业、工业、经济、交通、旅游......

— — 区 域 地 理 学 习 方 法 — —

课程标准分析

*运用地图说明某一大洲的纬度位置、海陆位置

本条标准涉及的问题是“某一大洲的纬度位置、海陆位置”,要求以某一大洲为案例,学会分析描述大洲的位置,方法是“运用地图”培养利用地图提取信息阐述事物的能力

课程标准分析

*运用地图和有关资料归纳某一大洲的地形气候、河流特点及其相互关系

本条标准涉及的第一个问题是“地形、气候河流特点”。各大洲的地形、气候、河流特点各不相同,课标要求以某一大洲为案例,学会分析大洲地形、气候、河流特点,方法是“运用地图和有关资料归纳”,其能力要求更进一步,不仅会使用地图和相关资料,还应学会归纳总结

课程标准分析

标准涉及的第二个问题是各自然地理要素间的“相互关系”,是对第一个问题的阐释。本问题要在前一问题的基础上,利用归纳综合的方法,让学生认识各自然地理要素之间相互联系和相互制约的关系,利于学生逻辑思维和综合思维的培养,能力要求进一步提高,也便于学生辩证唯物主义世界观的形成

课程标准分析

*运用有关资料说出某一大洲存在的人口、环境、发展等问题

本条标准主要涉及某一大洲人口、环境、发展等问题,从人文角度让学生学会分析大洲的般方法,即“运用有关资料”。需要注意,人口问题、环境问题、发展问题之间是相互联系和相互制约的,都应用辩证观点去分析思考问题

课程标准分析

*通过实例说明某一大洲内部经济发展不平衡

本条标准主要涉及大洲内部的经济差异,倾向于具体的实例与经济数字,应引导学生采用对比方法分析具体的实例资料,得出结论。

教学目标分析

运用地图和相关资料,归纳亚洲的纬度位置、海陆位置、半球位置及与其他大洲的相对位置。初步掌握运用地图说明某一大洲位置的方法。

第一节 位置和范围

—区域认知能力—

运用地图和数据说明亚洲是世界第一大洲,说出亚洲的地理分区。

教学目标分析

结合相关实例,说明自然环境特征对当地人们生产生活的影响,了解各个地区多种多样的地域文化特点,初步学会分析不同地域文化产生的自然环境背景。

第一节 位置和范围

—综合思维—

—人地协调观—

教学目标分析

运用地形图和地形剖面图及相关资料,归纳亚洲的地形特征与河流特征,简要分析其相互关系。

归纳认识大洲地形和水系特征的方法。

第二节 自然环境

—综合思维—

—区域认知—

教学目标分析

运用气候类型分布图和其他资料,归纳亚洲的气候特征,简要分析亚洲气候分布特点与位置、地形的关系。

第二节 自然环境

—综合思维—

—区域认知—

掌握运用地图归纳某一大洲气候特点的方法,并能分析气候对农业生产的影响。

通过对亚洲地形、气候、河流的学习,初步学会分析自然环境各要素之间的关系。

教法

教法:教师是教学过程中的引导者和组织者,教学过程的导演,学生才是教学的主体,是教学的中心,所以必须坚持以“学生活动为主,教师讲述为辅,学生活动在前,教师点拨评价在后”的原则。

教法

根据七年级学生的心理发展规律,联系实际安排教学内容,我采用学生参与程度高的讨论探究式教学,计算机辅助教学和小组合作竞赛学习。先学后教,启发式教学,这样激发学生兴趣,引导学生学以致用,落实教学目标。

教法和学法分析

1、探究式教学:在教学中,营造宽松和谐的课堂氛围,激励学生在解决问题中探究,有利于激发学生学习地理的积极性、主动性,培养学生的创新精神和地理实践能力。

2、小组合作学习:这种方式既有利于培养学生的合作学习意识,又能增强学习竞争意识,提高参与各种活动的积极性促进全体学生的共同发展

教法

教法和学法分析

教法和学法分析

3、计算机辅助教学:利用课性,将文字、图形等媒体综合在一起,创设直观性与探索性相结合的教学情境,以强化学生的主体作用,提高课堂教学效率。

教法

同时在教学过程中,还要特别注意学生良好学习习惯的养成,同时注意学法的指导。让学生通过本节的学习为继续学习其他区域打下坚实的基础

1、学会用图: 培养学生从各种地理图像中获取地理信息的能力。

2、学会探究:使学生在探究性学习中,掌握比较、分析、综合等科学的探究方法

学法

3、学会合作:通过小组讨论,培养学生的互动能力,使学生学会合作学习

4、学会归纳:要求学生在地理学习过程中逐渐养成概括归纳的意识,并能用准确简练的语言表达某一问题的含义。

教法和学法分析

教学建议

本节是学生学习区域地理的开始,在教学过程中一定要注意学生良好学习习惯的养成,同时注意学法的指导。通过本节学习,使学生了解分析一个区域的地理位置应从分析哪些要素入手;

第一节 位置和范围

对自然要素的分析要注意各要素之间的联系,如地形对河流分布的影响、纬度位置对气候的影响等。同时教材还强调了学生识图用图能力的培养,以及从各种资料中提取相关地理信息的能力。由此可见,本节的立意在于教会学生描述一个大洲自然环境的方法。

教学建议

新课引入:通过亚洲文明展视频资料,用猜猜看的形式,请学生说出图片或电视中展现的景观在哪里。学生答出国家或地区名称,最后总结这些景观均在亚洲。

第一节 位置和范围

本节主要教学内容是描述大洲的位置。教材安排了四幅重要的地图来辅助学习。“亚洲在世界中的位置”(图6.1)是一幅常见的东西半球图,不仅让学生一目了然地明确亚洲的半球位置,更重要的是让学生了解可以通过大洲在哪个半球来描述其位置特点。

教学建议

“亚洲范围图”(图6.2)描述了亚洲与其它大洲的分界线,标注了濒临的大洋和重要的经纬线,便于学生描述亚洲经纬度位置和海陆位置。

“七大洲面积比较”(图6.3)是一幅堆积图,不但清楚地表示出各大洲面积的数据排列,

还形象地表示出各数据项的数值,从面积角度来说明“世界第一大洲”。

“亚洲地理分区”(图6.4)地图展示了亚洲的六个分区,利于学生明确各分区的相对位置,特别是我国与亚洲其它大区的相对位置关系,为后面章节的学习进行铺垫。

第一节 位置和范围

教学建议

应首先带领学生通过读图完成P3的活动,让其用分析归纳的方法总结出大洲位置,应从半球位置、纬度位置、海陆位置三方面描述。对相对位置的描述,应注意引导学生使用表示方位的词汇,能够换位思考,灵活应对。

第一节 位置和范围

在P3活动3的教学中,首先应带领学生完成提示(1)、(2)和(3)的内容,然后提出问题“你还能用其它方法证明亚洲是世界最大的一个洲吗?”通过对这一问题的讨论,充分发挥学生学习的主动性。

教学建议

可用歌曲《亚洲雄风》引入,鼓励学生收集文艺作品中对亚洲的表述,加深学生对亚洲的热爱。在这一小节中,教材提供了三幅重要的地图。“亚洲地形图”(图6.8)是一幅分层设色地形图,形象地表示了亚洲地形及河流的分布。

阅读这幅分层设色地形图是这一小节的核心。首先要指导学生基本的阅读方法:从陆高海深表中得出不同颜色所代表的不同高度,明确不同颜色各代表什么地形类型,再引导学生找出主要地形区,观察其位置和海拔,最后总结出一个区域的地形特征。指导学生完成P5的活动。

第二节 自然环境

教学建议

亚洲的河流分布与地形有着密切的关系,教学中可以先让学生在地形图上找到这些河流,逐一分析河流的位置和流向,由此得出河流呈放射状分布的特点。“亚洲大陆沿30°N的地形剖面”(图6.9)直观形象地反映了亚洲高低起伏的状况。

这幅图的判读是难点,提示学生注意观察剖面图的垂直比例尺和水平比例尺。地形剖面图的判读教学中可以设计为:参照“亚洲地形图”,学生想象一下沿北纬30°的地形剖面图会是什么样子,甚至可以让学生动手画一幅草图,然后与教科书上的剖面图进行比对,看看这幅剖面图与学生的想象有哪些相同之处,哪些不同之处。

第二节 自然环境

教学建议

复杂的气候里面,教材提供了气候图,“亚洲气候类型”(图6.13),将亚洲各气候类型标记在图中,便于学生分析总结。采用图片对比的方式展示了亚洲南北纬度方向上的气温差异与东西方向的降水差异,目的是通过此图引导学生分析纬度因素和海陆因素对亚洲气候的影响。

这一小节的教学中,一要注重各种地理图像的应用,二要将气候和位置、地形以及植被类型等地理要素联系起来研究。同时可以联系我国的实际情况,简要说明季风气候对中国农业的影响。在分析亚洲气候特点之后,总结分析一个大洲气候特点的方法和步骤。培养学生的综合分析能力。最后可引导学生理清思路,形成系统的知识结构,从而学会分析一个大洲自然环境的方法。

第二节 自然环境

思维导图——第一课时

思维导图——第二课时

思维导图——第三课时