2015—2016高中语文粤教版(必修3)第一单元课件:第1课《黄山记》

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文粤教版(必修3)第一单元课件:第1课《黄山记》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。五岳归来不看山

黄山归来不看岳

徐霞客黄山记徐迟东岳泰山,位于山东 西岳华山,位于陕西 南岳衡山,位于湖南 北岳恒山,位于山西 中岳嵩山,位于河南 五岳黄山简介: 黄山位于安徽省。1990年,联合国教科文组织将黄山作为文化和自然遗产,列入《世界遗产名录》。

传说轩辕黄帝曾经在这里修炼成仙,唐朝时改名叫“黄山”。黄山风景区面积154平方千米,区内群山耸立,峰峰相连,号称“七十二峰”。莲花峰、天都峰、光明顶是黄山的三大主峰,形态各不相同。三大主峰四周,像众星捧月一样,围绕着77座千米以上的山峰,层次十分丰富。黄山地区自然条件良好,生态系统完整,是动植物生长、繁衍的好地方。

黄山四绝:奇松、怪石、云海、温泉

“险” 莲花峰光明顶天都峰三个主峰,高风峻骨,鼎足而立,撑起青天

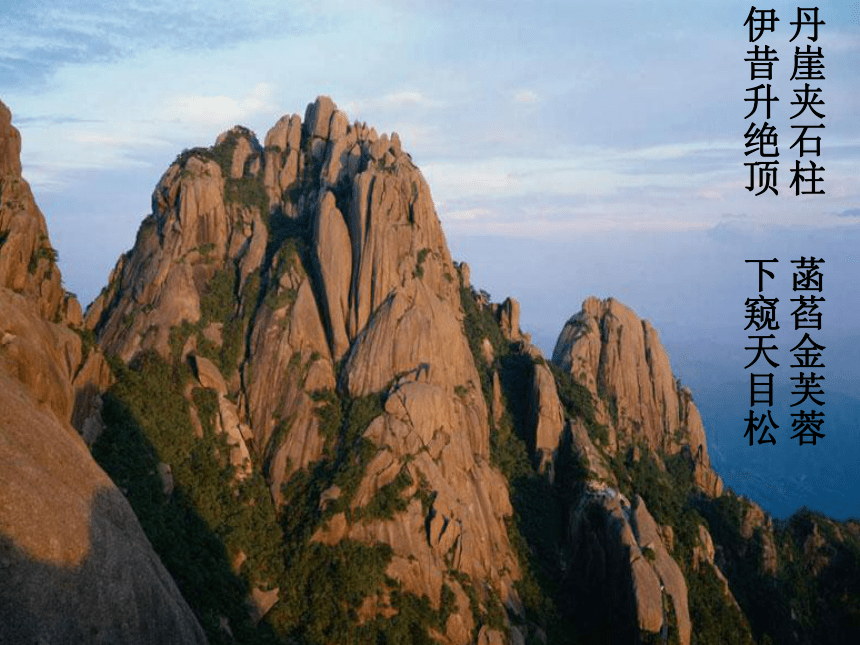

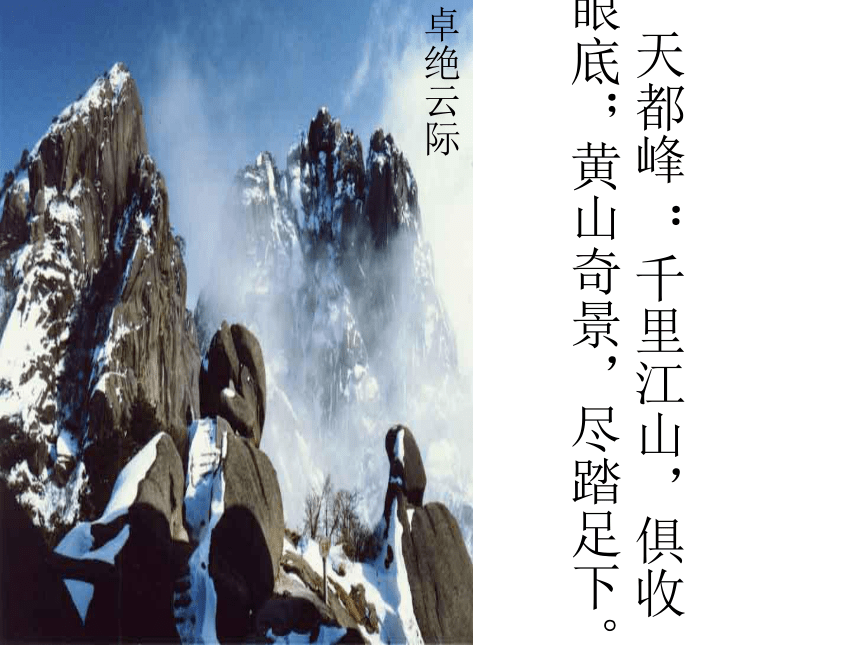

丹崖夹石柱 菡萏金芙蓉 伊昔升绝顶 下窥天目松天都峰 :千里江山,俱收 眼底;黄山奇景,尽踏足下。卓绝云际 鲫鱼背: 那是一条石梁,两旁削壁千仞。石梁狭仄,中间断却“奇”民间传说:不到黄山心不死

去了黄山不是人

三到黄山便是鬼倏来倏去的云,扑朔迷离的雾,绮丽多彩的霞光,雪浪滚滚的云海

云雾或散或聚 群峰则忽隐忽现 排云亭前,好比一座繁忙的海港,码头上装卸着一包包柔软的货物。日

出

奇

景从未见过这鲜红如此之红,也从未见过这鲜红如此之鲜。一刹间火球腾空,凝眸处彩霞掩映。

黄山云海 华盖 翼翅 苔藓 天女黄山奇松摄身光晚霞日出云海 记——以轻快的笔调,生动的描写,记述旅途中的见闻,某地的政治生活、社会生活、风土人情和山川景物,名胜古迹等,以表达作者的思想感情。徐迟: (1914—1996)当代作家,主要作品《歌德巴赫猜想》《地质之光》等报告文学。他的作品被誉为“别具特色的科学诗篇”。基础积累必须掌握以下生字的读音:倏地扑朔迷离绮丽悭 吝菡萏氤氲喑呜喘息甫定拾级虔诚shūshuòqǐqiān lìnhàn dàn yīn yūnyīnfǔshèqián凝眸móu褶 皱zhě zhòu皖wǎn(安徽的别称) ?

?糗qiǔ(干粮)?

甫fǔ刚刚

煞费心机:形容费尽了心思。煞shà很、极。 万仞之巅:形容很高的山峰。仞:?古代八尺或七尺叫做一仞。 瞬息万变:形容变化快而多。瞬:眨眼,息:呼吸;瞬息:一眨眼一呼吸之间,比喻时间短促。 悭吝:过分爱惜,舍不得拿出自己的东西。 氤氲:形容烟或气很盛。 大手笔:指有名的文章家或其作品。 虚无缥缈:形容非常空虚渺茫。 鸿蒙:旧指宇宙形成以前的混沌状态。 逸兴:超逸豪放的意兴。 鸟道:形容险峻狭窄的山路,意思是只有飞鸟可度。 载沉载浮:又沉又浮。载:又。 拾级而登:?逐步登阶。拾shè轻步而上。 临虹款步:?到彩虹上面慢慢走动。 阅读课文 整体把握思考:给课文各部分加上恰当的小标题。一、大自然精心安排黄山胜景

二、回顾古人攀登黄山的历史

三、从温泉宾馆至天都峰顶的历程

四、在天都峰顶所见的奇观①这一部分作者写了黄山的哪些景物?找出描写这些景物的词语,它们体现出了黄山景物的什么特点?

②这一部分中作者运用了什么修辞手法写大自然布置黄山?

黄山的群峰、云雾、奇松、飞禽走兽、植物和摄身光 “险”和“奇” 拟人化的手法把大自然人格化。 《中国名胜》:黄山是火山喷发形成的。面积约千余平方公里。分布了许多花冈岩的山峰。其中三十六大峰和三十六小峰最为壮丽。 黄山云多、云美,绮丽多彩,令人叹为观止。二、比较表达效果 《黄山记》:大自然是大手笔,用火山喷发的手法,迅速地,在周围一百二十公里,面积千余平方公里的一个浑圆的区域里,分布了这末多花冈岩的山峰。它巧妙地安放了其中三十六大峰和三十六小峰。 这样布置后,它打开了它的云库,拨给这区域的,有倏来倏去的云,扑朔迷离的雾,绮丽多彩的霞光,雪浪滚滚的云海。 1.作者为什么要用拟人的手法,把大自然作为主人来描写,这样安排有什么好处??把大自然作为主人公来写就显得独辟蹊径,给人耳目一新之感;突出黄山确是人间之仙境,是大自然“煞费苦心”安排的。2.对“云海”的描写用的是什么手法? 采用侧面描写的手法,以山峰来衬托云海,使云海变幻莫测的特点生动地表现出来。 3、第一部分最后一句话很值得揣摩“它封了山”“封山”是什么意思? "它"又是谁?它为什么封山 ? 封山,不愿意让人们上去。

它是指大自然。

不肯随便把胜境给予人类。研讨第二部分古人登黄山的历史①从古至今有哪些人曾攀登过黄山?

②作者写古人登黄山的历史有何作用 黄帝曾登光明顶,李白、吴翰林登莲花峰,元明清许多旅行家曾登,但多数没有登上去 衬托黄山的险峻的绝景 1.写黄帝在这里飞升是“传说”,和李白等人有诗文留下为证,显然不同,为什么要选用“传说”这一材料呢? 增加黄山的神秘色彩,使黄山显得更有魅力。 2.写李白等人的诗、文有什么作用? 表现了黄山的险峻,登山的艰难,也丰富了文章的内容。3、这一部分和第一部分部分的联系? 承第一部分黄山风光的“险”而来,是大自然“不肯随便地将胜景给予人类”及“封山”这一意旨的具体体现。研讨第三部分作者登山的经过按表达方式的不同给这一部分分层

将作者一行人的登山经过和古人作比较,看看情况有什么不同,并找出情况不同的原因。(可从课文当中划出一些描写古今登山情况的句子来进行比较)

体会作者的心情及抒情的内容,总结作者所抒之情 一层(1~6)写作者一行人登山经过(叙述) 二层(7~8)写作者登山的感受。(抒情) 和古人相比,作者一行人很容易就登上了黄山,这是因为现在的黄山已经被黄山的探索者和开发者所征服 作者借景抒情,讴歌新时代和劳动人民征服黄山、开发黄山、利用黄山、建设黄山的壮举。表达对祖国大好河山的热爱之情 这部分是怎样(用什么表现手法)突出文章的中心的? 1.对比: 把前人攀缘险峰的石级与现在有铁栏杆的宽阔的石级作对比;以古代旅行家的心情、遭遇与我们“直上,直上,直上”“却无可战栗”作对比。2.记叙与议论相结合,记叙为议论作依据。写天都峰之险,而今天却化险为夷,这是石工们的功劳,所以引出议论,“我们这江山,这时代,正是这样,属于少数人的幸福已属于多数人。虽然这里历代有人开山筑道,却只有这时代才开成了山,筑成了道。” 研讨第四部分黄山之巅见到的奇观

云海、松树、

日出、摄身光······第四部分承第一部分黄山景观“奇”的特点而来,“奇”体现在何处?1、云海:“毫秒之间······一忽儿 雨脚奔驰”

“这云雾或散或聚······阳光一照,丹崖贴金”2、松树:“从峰顶俯视······翩然起舞”3、日出:“从未见过这鲜红······又汇聚起来”4、摄身光:“这时彩虹一道······摄身光!摄

身光”这一部分用了怎样的写景方法?作者描绘沿途景物时采用了移步换景、移步换形的写法,随着脚步的移动笔下景物不断变化,再现了黄山秀丽的自然风景。

一、胜景自然成云海、植物鸟兽、摄身光险峰、绝壁二、古人登山史史前(黄帝)唐宋(李白)元明清(极少有人)三、登天都峰登山之路登山之人从前(惊险)现在(平缓):古人、今人四、峰顶奇观登山感受壮观奇景再现主题总领全文险奇“我们这江山,这时代,正是这样,属于少数人的幸福已属于多数人”。----激发人们对祖国的壮丽河山,对社会主义新时代的热爱。本文的主题 明确:黄山的自然风光是美丽的,而更美的是把仙境送给“人间”的人们!那些征服、改造大自然的攀登者、探索者!

——这正是本文要写黄山石工、药农、气象工作者的寓意所在,是烘托主题的亮点。

——给我们展示黄山壮丽美景的同时,赞颂那些改造自然的“人”,从而表现对社会主义新时代的无限热爱之情。

黄山归来不看岳

徐霞客黄山记徐迟东岳泰山,位于山东 西岳华山,位于陕西 南岳衡山,位于湖南 北岳恒山,位于山西 中岳嵩山,位于河南 五岳黄山简介: 黄山位于安徽省。1990年,联合国教科文组织将黄山作为文化和自然遗产,列入《世界遗产名录》。

传说轩辕黄帝曾经在这里修炼成仙,唐朝时改名叫“黄山”。黄山风景区面积154平方千米,区内群山耸立,峰峰相连,号称“七十二峰”。莲花峰、天都峰、光明顶是黄山的三大主峰,形态各不相同。三大主峰四周,像众星捧月一样,围绕着77座千米以上的山峰,层次十分丰富。黄山地区自然条件良好,生态系统完整,是动植物生长、繁衍的好地方。

黄山四绝:奇松、怪石、云海、温泉

“险” 莲花峰光明顶天都峰三个主峰,高风峻骨,鼎足而立,撑起青天

丹崖夹石柱 菡萏金芙蓉 伊昔升绝顶 下窥天目松天都峰 :千里江山,俱收 眼底;黄山奇景,尽踏足下。卓绝云际 鲫鱼背: 那是一条石梁,两旁削壁千仞。石梁狭仄,中间断却“奇”民间传说:不到黄山心不死

去了黄山不是人

三到黄山便是鬼倏来倏去的云,扑朔迷离的雾,绮丽多彩的霞光,雪浪滚滚的云海

云雾或散或聚 群峰则忽隐忽现 排云亭前,好比一座繁忙的海港,码头上装卸着一包包柔软的货物。日

出

奇

景从未见过这鲜红如此之红,也从未见过这鲜红如此之鲜。一刹间火球腾空,凝眸处彩霞掩映。

黄山云海 华盖 翼翅 苔藓 天女黄山奇松摄身光晚霞日出云海 记——以轻快的笔调,生动的描写,记述旅途中的见闻,某地的政治生活、社会生活、风土人情和山川景物,名胜古迹等,以表达作者的思想感情。徐迟: (1914—1996)当代作家,主要作品《歌德巴赫猜想》《地质之光》等报告文学。他的作品被誉为“别具特色的科学诗篇”。基础积累必须掌握以下生字的读音:倏地扑朔迷离绮丽悭 吝菡萏氤氲喑呜喘息甫定拾级虔诚shūshuòqǐqiān lìnhàn dàn yīn yūnyīnfǔshèqián凝眸móu褶 皱zhě zhòu皖wǎn(安徽的别称) ?

?糗qiǔ(干粮)?

甫fǔ刚刚

煞费心机:形容费尽了心思。煞shà很、极。 万仞之巅:形容很高的山峰。仞:?古代八尺或七尺叫做一仞。 瞬息万变:形容变化快而多。瞬:眨眼,息:呼吸;瞬息:一眨眼一呼吸之间,比喻时间短促。 悭吝:过分爱惜,舍不得拿出自己的东西。 氤氲:形容烟或气很盛。 大手笔:指有名的文章家或其作品。 虚无缥缈:形容非常空虚渺茫。 鸿蒙:旧指宇宙形成以前的混沌状态。 逸兴:超逸豪放的意兴。 鸟道:形容险峻狭窄的山路,意思是只有飞鸟可度。 载沉载浮:又沉又浮。载:又。 拾级而登:?逐步登阶。拾shè轻步而上。 临虹款步:?到彩虹上面慢慢走动。 阅读课文 整体把握思考:给课文各部分加上恰当的小标题。一、大自然精心安排黄山胜景

二、回顾古人攀登黄山的历史

三、从温泉宾馆至天都峰顶的历程

四、在天都峰顶所见的奇观①这一部分作者写了黄山的哪些景物?找出描写这些景物的词语,它们体现出了黄山景物的什么特点?

②这一部分中作者运用了什么修辞手法写大自然布置黄山?

黄山的群峰、云雾、奇松、飞禽走兽、植物和摄身光 “险”和“奇” 拟人化的手法把大自然人格化。 《中国名胜》:黄山是火山喷发形成的。面积约千余平方公里。分布了许多花冈岩的山峰。其中三十六大峰和三十六小峰最为壮丽。 黄山云多、云美,绮丽多彩,令人叹为观止。二、比较表达效果 《黄山记》:大自然是大手笔,用火山喷发的手法,迅速地,在周围一百二十公里,面积千余平方公里的一个浑圆的区域里,分布了这末多花冈岩的山峰。它巧妙地安放了其中三十六大峰和三十六小峰。 这样布置后,它打开了它的云库,拨给这区域的,有倏来倏去的云,扑朔迷离的雾,绮丽多彩的霞光,雪浪滚滚的云海。 1.作者为什么要用拟人的手法,把大自然作为主人来描写,这样安排有什么好处??把大自然作为主人公来写就显得独辟蹊径,给人耳目一新之感;突出黄山确是人间之仙境,是大自然“煞费苦心”安排的。2.对“云海”的描写用的是什么手法? 采用侧面描写的手法,以山峰来衬托云海,使云海变幻莫测的特点生动地表现出来。 3、第一部分最后一句话很值得揣摩“它封了山”“封山”是什么意思? "它"又是谁?它为什么封山 ? 封山,不愿意让人们上去。

它是指大自然。

不肯随便把胜境给予人类。研讨第二部分古人登黄山的历史①从古至今有哪些人曾攀登过黄山?

②作者写古人登黄山的历史有何作用 黄帝曾登光明顶,李白、吴翰林登莲花峰,元明清许多旅行家曾登,但多数没有登上去 衬托黄山的险峻的绝景 1.写黄帝在这里飞升是“传说”,和李白等人有诗文留下为证,显然不同,为什么要选用“传说”这一材料呢? 增加黄山的神秘色彩,使黄山显得更有魅力。 2.写李白等人的诗、文有什么作用? 表现了黄山的险峻,登山的艰难,也丰富了文章的内容。3、这一部分和第一部分部分的联系? 承第一部分黄山风光的“险”而来,是大自然“不肯随便地将胜景给予人类”及“封山”这一意旨的具体体现。研讨第三部分作者登山的经过按表达方式的不同给这一部分分层

将作者一行人的登山经过和古人作比较,看看情况有什么不同,并找出情况不同的原因。(可从课文当中划出一些描写古今登山情况的句子来进行比较)

体会作者的心情及抒情的内容,总结作者所抒之情 一层(1~6)写作者一行人登山经过(叙述) 二层(7~8)写作者登山的感受。(抒情) 和古人相比,作者一行人很容易就登上了黄山,这是因为现在的黄山已经被黄山的探索者和开发者所征服 作者借景抒情,讴歌新时代和劳动人民征服黄山、开发黄山、利用黄山、建设黄山的壮举。表达对祖国大好河山的热爱之情 这部分是怎样(用什么表现手法)突出文章的中心的? 1.对比: 把前人攀缘险峰的石级与现在有铁栏杆的宽阔的石级作对比;以古代旅行家的心情、遭遇与我们“直上,直上,直上”“却无可战栗”作对比。2.记叙与议论相结合,记叙为议论作依据。写天都峰之险,而今天却化险为夷,这是石工们的功劳,所以引出议论,“我们这江山,这时代,正是这样,属于少数人的幸福已属于多数人。虽然这里历代有人开山筑道,却只有这时代才开成了山,筑成了道。” 研讨第四部分黄山之巅见到的奇观

云海、松树、

日出、摄身光······第四部分承第一部分黄山景观“奇”的特点而来,“奇”体现在何处?1、云海:“毫秒之间······一忽儿 雨脚奔驰”

“这云雾或散或聚······阳光一照,丹崖贴金”2、松树:“从峰顶俯视······翩然起舞”3、日出:“从未见过这鲜红······又汇聚起来”4、摄身光:“这时彩虹一道······摄身光!摄

身光”这一部分用了怎样的写景方法?作者描绘沿途景物时采用了移步换景、移步换形的写法,随着脚步的移动笔下景物不断变化,再现了黄山秀丽的自然风景。

一、胜景自然成云海、植物鸟兽、摄身光险峰、绝壁二、古人登山史史前(黄帝)唐宋(李白)元明清(极少有人)三、登天都峰登山之路登山之人从前(惊险)现在(平缓):古人、今人四、峰顶奇观登山感受壮观奇景再现主题总领全文险奇“我们这江山,这时代,正是这样,属于少数人的幸福已属于多数人”。----激发人们对祖国的壮丽河山,对社会主义新时代的热爱。本文的主题 明确:黄山的自然风光是美丽的,而更美的是把仙境送给“人间”的人们!那些征服、改造大自然的攀登者、探索者!

——这正是本文要写黄山石工、药农、气象工作者的寓意所在,是烘托主题的亮点。

——给我们展示黄山壮丽美景的同时,赞颂那些改造自然的“人”,从而表现对社会主义新时代的无限热爱之情。

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首