【粤教版】语文必修三第四单元第18课《诗词三首》(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 【粤教版】语文必修三第四单元第18课《诗词三首》(共59张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件59张PPT。虞美人李煜 李煜(937—978),字重光,初名从嘉,宋建隆二年(961)六月李璟去世,李煜嗣位于金陵,在位十五年,史称南唐后主。李煜性格软弱,享乐的思想太重,自以为寻欢作乐也可保千秋大业。其前半生豪华奢侈,所写词多表现宫廷、男女和离愁别绪。亡国降宋后被封为违命侯,其创作多写思乡情、亡国恨,主要抒写对昔日帝王生活的眷恋和对眼前囚徒生活的哀叹。李煜在中国词史上占有重要的地位,被称为“千古词帝”。

作个才子真绝代

可怜薄命作君王 唐教坊曲,初咏项羽的宠姬虞美人而得名。

?? ? 虞姬,项羽的宠姬,常随项羽出征各地。在四面楚歌中,项羽拔剑自刎,虞姬亦拔剑自刎。后来虞姬血染之地,长出一种鲜红的花,后人为了纪念她,便把这种花叫做“虞美人”。

唐一无名氏根据项羽和虞姬的悲剧故事写了一首《虞美人》,词牌名便源于此。因李煜填此词的名句,又名“一江春水”,此外又名“玉壶冰”等。 虞美人(解题)春花/秋月/何时了?

往事/知/多少。

小楼/昨夜/又东风,

故国/不堪回首/月明中。

雕栏玉砌/应犹在,

只是/朱颜/改。

问君/能有/几多愁?

恰似/一江春水/向东流。虞美人李煜1、直接抒情(找词眼,明词情)

2、间接抒情(找意象,悟词意)

3、结合作者经历和写作背景

4、反复诵读,体味情感[鉴赏指导]1、词眼?问君能有几多愁

恰似一江春水

向东流比喻、夸张 愁思像春水汪洋恣肆,一泻千里,写出了愁思的多;又像春水之昼夜不停,无穷无尽,写出了愁思的绵长 。问君能有几多愁?

恰似一江春水向东流。 本句把无形的愁思化在有形的流水,化抽象为具体,更形象、更有深度地表达了愁情之浓。以水喻愁只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。(李清照)便做春江都是泪,流不尽许多愁。(秦观)

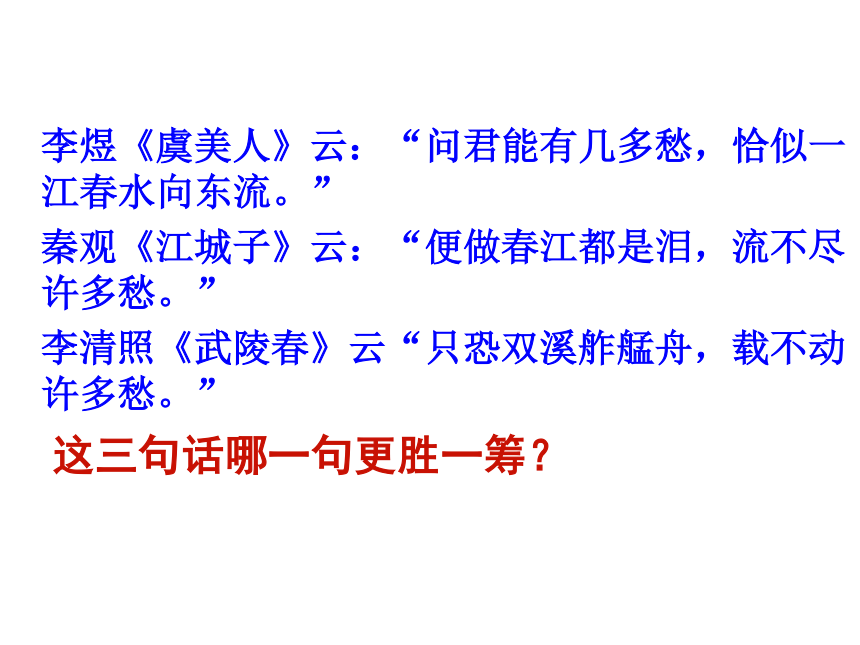

李煜《虞美人》云:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”

秦观《江城子》云:“便做春江都是泪,流不尽许多愁。”

李清照《武陵春》云“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。”

这三句话哪一句更胜一筹?

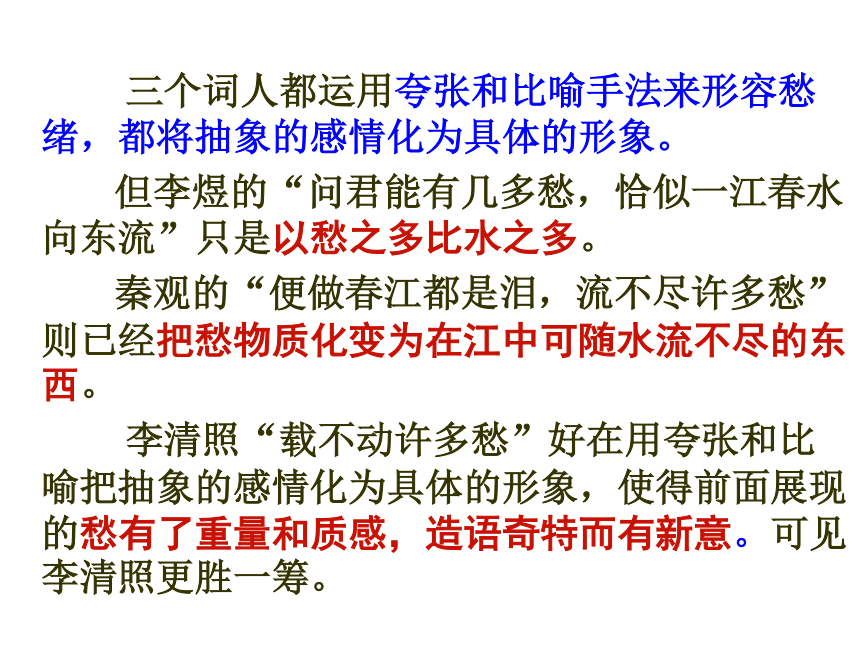

三个词人都运用夸张和比喻手法来形容愁绪,都将抽象的感情化为具体的形象。

但李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”只是以愁之多比水之多。

秦观的“便做春江都是泪,流不尽许多愁”则已经把愁物质化变为在江中可随水流不尽的东西。

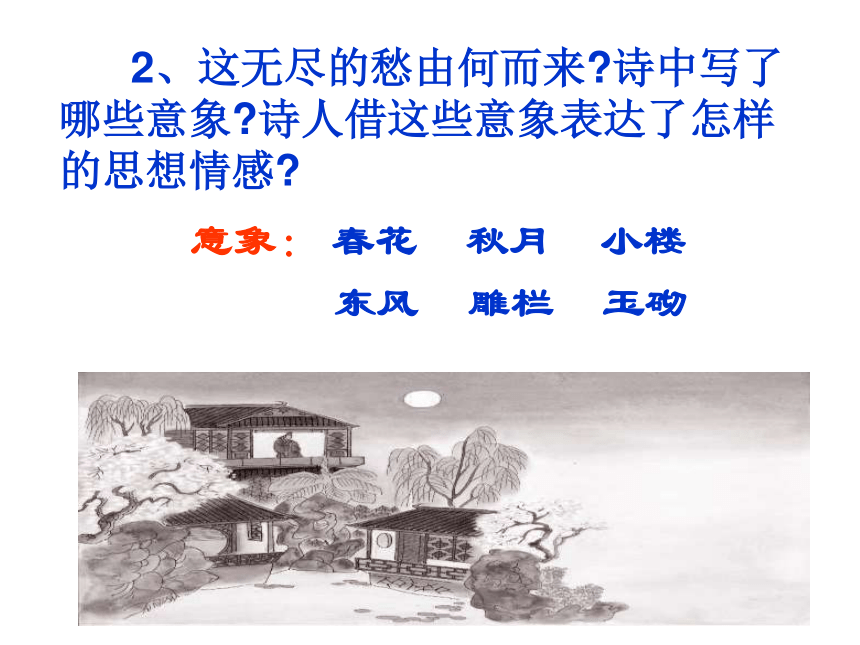

李清照“载不动许多愁”好在用夸张和比喻把抽象的感情化为具体的形象,使得前面展现的愁有了重量和质感,造语奇特而有新意。可见李清照更胜一筹。 2、这无尽的愁由何而来?诗中写了哪些意象?诗人借这些意象表达了怎样的思想情感? 意象: 春花 秋月 小楼

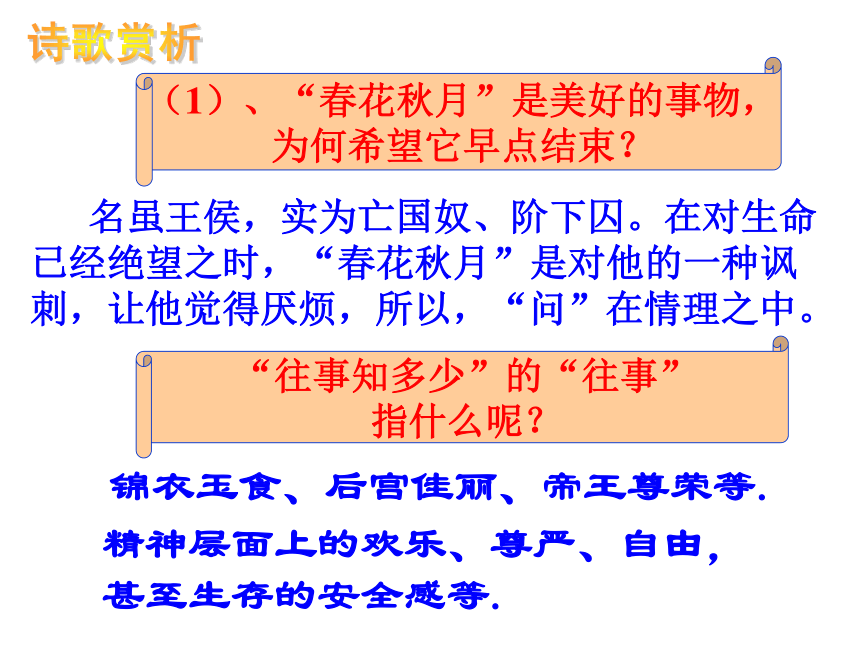

东风 雕栏 玉砌 (1)、“春花秋月”是美好的事物,

为何希望它早点结束? 名虽王侯,实为亡国奴、阶下囚。在对生命已经绝望之时,“春花秋月”是对他的一种讽刺,让他觉得厌烦,所以,“问”在情理之中。诗歌赏析“往事知多少”的“往事”

指什么呢? 锦衣玉食、后宫佳丽、帝王尊荣等. 精神层面上的欢乐、尊严、自由,甚至生存的安全感等. (2)“小楼昨夜又东风”中的“又”表现了作者怎样的思想感情? “又东风”点明了他归宋后,又过了一年,时光在不断流逝,与开头句照应。季节的变化引起他无限的感慨,感慨人的生命随着花谢月残而长逝不返,感慨复国之梦随着花开月圆而逐步破灭。 (3)“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”中运用了什么手法,表达了什么感情?通过“雕栏玉砌”和“朱颜”的对照,表现出故国凄凉、物是人非之感。朱颜(经历风吹雨打)

地位(一国之君为阶下之囚)

心情(尊荣显贵到忍辱蒙羞)“改”

李煜的这首词字字血泪,发自内心,词人追惜年华、感慨人事变迁、哀叹命运,抒发了一位亡国之君的故国之思。课文主旨拓展阅读鉴赏:

相见欢

无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。 书 愤——陆游 他有一颗火热赤诚的爱国之心,渴望大宋江山的统一,但终了只落得黯然神伤;他曾有过美丽的爱情,但最终将爱情的玫瑰丢落风中。 《 钗 头 凤 》

红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳;东风恶,欢情薄,一杯愁绪,几年离索,错、错、错。

春如旧,人空瘦,泪痕红浥yì鲛绡透;桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托,莫、莫、莫。 《 示 儿 》

死去元知万事空,但悲不见九州同 。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁 。 作者简介:

陆游,字务观,号放翁。南宋山阴人,著名的爱国诗人。诗作今存九千多首,内容丰富,主要表现渴望收复失地的爱国热情。一贯坚持抗金主张,但在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。 词作《钗头凤》和诗作《示儿》最能反映陆游一生的际遇。嘉定二年(1210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地。

创作背景介绍: 陆游生活在金兵大举入侵,中原沦陷的时代,那时南宋当局偏安江南一隅,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。 这首诗作于宋孝宗十三年(1186年),此时陆游已61岁,在山阴闲居了6年,北定中原、收复失地的志向眼看就要化为泡影,在悲愤失望中他写下了这首诗,抒发了自己报国无门、壮志难酬的满腔激愤。 书? 愤

陆 游

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。解 题书:

愤:书写愤懑,悲愤书愤:书写心中的愤懑、不满。早岁那知世事艰,中原北望气如山。 首联塑造诗人早年的自我形象。“世事艰”,暗指投降派把持朝政,这是为下文“空自许”作铺垫。从章法上说,点了诗题中的“愤”字。 诗歌鉴赏年轻时候怎么知道人生在世的艰难,北望中原沦陷的国土心中的怨气堆积如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。 颔联将诗人的恢复之志具体化。瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,这表明南宋人民有力量保卫自己的国土。诗人用“楼船夜雪”“铁马秋风”形象地概括了这两次胜利的战斗,这两次战斗都发生在绍兴三十一年(1161年),当时诗人才36岁。 想想先人刘锜乘着高大的战舰在雪夜里大破金兵于瓜州渡口,我骑着披甲的战马在秋风中大败金兵于大散关(那种气势让人难忘,使人振奋)。塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。 颈联说现在,抒岁月蹉跎、壮志未酬的感慨。年轻时以“塞上长城”自许的豪气,和现今虽然年老而壮志犹存的爱国情怀,都归结为一个“空”字,即一切成空,是多么令人无奈和悲痛!我想如檀道济一样做个塞上长城,为国捍边扬威,可愿望却落了空。对着镜子发现自己头发已经斑白。出师一表真名世,千载谁堪伯仲间! 尾联用诸葛亮的典故,赞扬诸葛亮的意志和豪气!诗人正是以此自勉,表明他至死也不会放弃恢复中原之志。同时以古讽今,表达对南宋统治者无能的愤恨。语言含蓄、委婉而又见悲愤和不满。 《出师表》一文中诸葛亮坚持北伐的报国之情真是举世闻名,千年悠悠,谁能与它媲美呢?叙事抒情感叹世事回顾往事叹息时光借古讽今抗敌抱负矢志北伐悲愤心情书愤对比诗歌结构这首诗题目为“书愤”,作者“书”了什么内容? (是什么 )“书”早年恢复中原之志。“书” 中年抗金胜利之役。“书”老年年事已高、壮志未酬之情。“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。 诗题为《书愤》,就全诗来看作者因何事而“愤”?作者“愤”的根源又是什么? (从诗中找)A.忧愤国家金人入侵、国土沦陷、被迫迁都。B.忧愤朝政求和偏安、打击主战派、政治黑暗。C.忧愤自己年老体衰、功业无成、壮志未酬。了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生!

——辛弃疾《破阵子》

白首为功名,旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?

——岳飞《小重山》时代的悲剧

英雄的悲愤表现手法?3、对比手法: 理想和现实的对比。 诗人早年形象与晚年形象的对比。 2、借古讽今:诗中对诸葛亮的高度颂扬,实则是对南宋朝廷苟且偷安、偏安江南的愤恨。颂古在于非今。1、用典刘锜——楼船夜雪(报国杀敌);檀道济——塞上长城(壮志未酬);诸葛亮——出师一表(仰慕英雄、讽刺南宋)拓展提高,以练提能

(05北京)阅读下面这首词,回答问题。

夜游宫 记梦寄师伯浑① 陆游

雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。铁骑无声望似水。想关河:雁门西,青海际。 睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死。

注释:①师伯浑,陆游的友人。

词中“自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死”与陆游《书愤》中“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”相比较,两处所表达的思想感情有何异同? 相同点:

词句和诗句都表现了诗人抗金报国、建功立业的爱国之志和壮志未酬、理想落空的伤感之情。

不同点:

A、词句抒发了自己不被理解的慨叹,突出了烈士暮年壮心不已的心境。

B、诗句着重表达了诗人壮志未酬却已年老鬓衰的悲愤情怀。

词中“自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死”与陆游《书愤》中“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”相比较,两处所表达的思想感情有何异同? 扬州慢姜夔送孟浩然之广陵

——李白广陵——扬州故人西辞黄鹤楼

烟花三月下扬州

孤帆远影碧空尽

唯见长江天际流 ??? 扬州是我国历史文化名城之一,素有淮左名都之誉。古今扬州皆是旅游胜地,早在六朝时,就有“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”之说。古代诗人曾用“春风十里扬州路”,“十里长街市井连”等诗句来描绘它的繁华。但是南宋时金兵两次侵犯扬州,扬州城变得破败不堪,15年后,词人来到这里,目睹了扬州之景,感慨今昔,写下这首词。背景介绍江湖雅士

姜夔,字尧章,号白石道人。南宋中后期婉约派代表词人。词风清空骚雅,超逸空灵。姜夔精于书画、擅长音乐、能诗善文,具有多方面艺术才能。朗读提示:

吐字要慢,停顿要长,要读得沉着,荡气回肠。 扬州慢 姜夔

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生! 诵读品味 解读小序淳熙丙申至日,予过维扬,夜雪初霁,荠麦弥望。? 冬至这一天,途经扬州,下雪刚放晴?,满眼都是荠菜和麦子。? 入其城,则四顾萧条,寒水自碧。? 入城,四下里看,一片萧条景象,独有清冷的河水碧绿?? 。 ????(自:?独、独自?) ?千岩老人认为有国家昔盛今衰的痛惜伤感之情。天色渐渐晚下来,?渐渐升起戍边的号角悲鸣,心里(十分)悲痛。为今昔的变化而感慨,于是创制曲调。? (今昔:?指今昔之变。)? 千岩老人以为有《黍离》之悲也。暮色渐起,戍?角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。? 黍 离 彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉?

彼黍离离,彼稷之穗。行迈靡靡,中心如醉。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉?

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉? 周大夫行役路过宗周镐京,见旧时宗庙宫室遗址,黍稷茂盛,因悲周室颠覆,乃作此诗。 现作为代表“对国家昔盛今衰的痛惜伤感之情”的一个词。(故国之思) 小序交代了什么内容,作者的写作目的是什么?明确:

交待了词作的时间(淳熙丙申至日),

眼前所见所闻扬州景色(夜雪初霁,……戍角悲吟。)

写作的缘由(感慨今昔),

其他词人的评价(以为有《黍离》之悲也)文本

解读淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。? 淮水东面的名都,竹西亭(所在的)美好去处,解下马鞍稍作停留刚刚踏上的征程。? (少同稍,稍微。初程:开头的一段路。)解读赏析过春风十里,尽荠麦青青。经过(过去的)春风十里的扬州路,全是青青的荠菜和麦子。? 自从胡人的军队窥伺长江离去之后,(只剩下)破坏的城池和几株大树,还是厌恶谈起(那场)战争。? ????乔木:?古老的大树。兵:?战争。? 自胡马窥江去后,??废池乔木,犹厌言兵。?渐黄昏,清角吹寒,都在空城。?(天色)渐晚,凄清的戍角在寒风中吹着,全(塞满)在一座空城。? 杜牧善于游赏,料想(他)今天重游到(此)(也)一定(大)惊。? ?????杜郎俊赏,算而今重到须惊。?纵豆蔻词工,?青楼梦好,难赋深情。??即使(他)(写得)精巧?,富有才情 , (也)难以写出(我此时悲怆的)深情。? 二十四桥仍然存在,?水波荡漾,??清冷的月亮,悄然无声?。 (波心:?河心,这里意为水波。)? ????分析:? 这里融情入景,以景衬情。二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。? 念桥边红药,年年知为谁生!? ????想(那)桥边的红色芍药???不知年年为谁而生。?? ????(知:?犹不知,肯定用为否定。年年:?一年一年,年复一年。)? 整体把握上阕写词人路经扬州时的所见所闻。

下阕写词人在扬州的心情和感慨。 淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。思考:

1、词人眼前的扬州城是怎样的呢?上阕中哪一个词最能概括扬州城现在的特点?

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。今

日“荠麦青青”“废池乔木”“清角吹寒”昔

日“名都”“竹西佳处”“春风十里”“青楼梦好”繁华

热闹破败

荒凉

凄清对比昔盛今衰的感伤对比鲜明,虚实相济,化用诗句,情景交融。(虚写)(实写)2、请大家把词中的典故找出来。想想使用这些典故,说明了什么?? 竹西佳处 春风十里 豆蔻词工

青楼梦好 二十四桥? 谁知竹西路,歌吹是扬州。

——《题扬州禅智寺》春风十里扬州路,卷起珠帘总不如。

——《赠别》娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

——《赠别》

十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。

——《遣怀》二十四桥明月夜,玉人何处教吹萧?

——《寄扬州韩绰判官》 以杜牧笔下之扬州昔日的繁华,反衬了今日扬州的荒凉,使词意更沉郁,内容更丰厚。有力地表达了作者对扬州昔盛今衰的感伤。3·造成昔盛今衰的原因是什么? “胡马窥江”

南宋初年,金兵屡次南下,扬州遭惨重破坏。本词写作时间时距完颜亮南侵已有十五年,但作者经过扬州时依然“荠麦青青”,疮痍满目,不禁追忆丧乱,“感慨今昔”。整体探究 4·抒发了词人什么情感? 抒发了他对战争的厌恶与痛恨,对昔日繁华的追忆和怀念,对今日山河残破的哀思。 缘景明情上片:“淮左名都,竹西佳处”虚写,是作者想像中昔日扬州城的繁华景象;接着是虚实结合的写法,“春风十里”句是虚写,“尽荠麦青青”是作者眼前之景,是实写。这两幅对比鲜明的图景,自然寄寓着词人昔盛今衰的感慨,由此转入直抒胸臆,最后从听觉角度渲染。

下片:先以杜牧的“重到须惊”和“难赋深情”反衬出今日扬州城的凄凉。(虚写)后写扬州著名景点“二十四桥”,并在最后直抒胸臆“年年知为谁生”。 (实写)纵观全词,有实有虚,有景有情,跌宕生姿。 写作特色1、虚实相济、情景交融2、化用前人诗句:予过维扬(《尚书·禹贰》)

千岩老人以为有黍离之悲也。(《诗经·王风》)

淮左名都,竹西佳处。(《杜牧《题扬州禅智寺》)

过春风十里。(杜牧《赠别》)

纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

(杜牧《赠别缱怀》)

二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。

(杜牧《题扬州韩绰判官》)江 行

[宋]严羽

暝色蒹葭外,苍茫旅眺情。

残雪和雁断,新月带潮生。

天到水中尽,舟随树杪miǎo行。

离家今几宿,厌听棹①歌声。

[注]①棹歌:行船时船工所唱的歌。

⑴诗人为什么“厌听棹歌声”?(2分) 诗人离家日久,思乡情切,厌倦了长期的漂泊生活,所以听到棹歌声便心生厌倦。 译文:我坐船在江上行驶,极目远眺,夜色笼罩在岸边的芦苇上,一片苍茫。雪已残,雁声断了,新月初升,潮水汹涌,蓝天照到水面,好象天已到尽头。船行驶在映着树梢的江面上,好象船跟着树梢在前行。我离开家已将几个夜晚了。这时,船工在划桨时尽情地唱着渔歌,我却因离家多时听起来感到厌烦。⑵请从“景” 与“情”的角度,赏析本诗的颔联。(4分) 诗歌颔联妙在融情于景。诗中描写了雪“残”、雁“断”、月“新”、潮“生”的凄迷景致,景中寄寓了诗人的羁旅之情、思乡之感。 江 行 [宋]严羽

暝色蒹葭外,苍茫旅眺情。

残雪和雁断,新月带潮生。

天到水中尽,舟随树杪行。

离家今几宿,厌听棹①歌声。

作个才子真绝代

可怜薄命作君王 唐教坊曲,初咏项羽的宠姬虞美人而得名。

?? ? 虞姬,项羽的宠姬,常随项羽出征各地。在四面楚歌中,项羽拔剑自刎,虞姬亦拔剑自刎。后来虞姬血染之地,长出一种鲜红的花,后人为了纪念她,便把这种花叫做“虞美人”。

唐一无名氏根据项羽和虞姬的悲剧故事写了一首《虞美人》,词牌名便源于此。因李煜填此词的名句,又名“一江春水”,此外又名“玉壶冰”等。 虞美人(解题)春花/秋月/何时了?

往事/知/多少。

小楼/昨夜/又东风,

故国/不堪回首/月明中。

雕栏玉砌/应犹在,

只是/朱颜/改。

问君/能有/几多愁?

恰似/一江春水/向东流。虞美人李煜1、直接抒情(找词眼,明词情)

2、间接抒情(找意象,悟词意)

3、结合作者经历和写作背景

4、反复诵读,体味情感[鉴赏指导]1、词眼?问君能有几多愁

恰似一江春水

向东流比喻、夸张 愁思像春水汪洋恣肆,一泻千里,写出了愁思的多;又像春水之昼夜不停,无穷无尽,写出了愁思的绵长 。问君能有几多愁?

恰似一江春水向东流。 本句把无形的愁思化在有形的流水,化抽象为具体,更形象、更有深度地表达了愁情之浓。以水喻愁只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。(李清照)便做春江都是泪,流不尽许多愁。(秦观)

李煜《虞美人》云:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”

秦观《江城子》云:“便做春江都是泪,流不尽许多愁。”

李清照《武陵春》云“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。”

这三句话哪一句更胜一筹?

三个词人都运用夸张和比喻手法来形容愁绪,都将抽象的感情化为具体的形象。

但李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”只是以愁之多比水之多。

秦观的“便做春江都是泪,流不尽许多愁”则已经把愁物质化变为在江中可随水流不尽的东西。

李清照“载不动许多愁”好在用夸张和比喻把抽象的感情化为具体的形象,使得前面展现的愁有了重量和质感,造语奇特而有新意。可见李清照更胜一筹。 2、这无尽的愁由何而来?诗中写了哪些意象?诗人借这些意象表达了怎样的思想情感? 意象: 春花 秋月 小楼

东风 雕栏 玉砌 (1)、“春花秋月”是美好的事物,

为何希望它早点结束? 名虽王侯,实为亡国奴、阶下囚。在对生命已经绝望之时,“春花秋月”是对他的一种讽刺,让他觉得厌烦,所以,“问”在情理之中。诗歌赏析“往事知多少”的“往事”

指什么呢? 锦衣玉食、后宫佳丽、帝王尊荣等. 精神层面上的欢乐、尊严、自由,甚至生存的安全感等. (2)“小楼昨夜又东风”中的“又”表现了作者怎样的思想感情? “又东风”点明了他归宋后,又过了一年,时光在不断流逝,与开头句照应。季节的变化引起他无限的感慨,感慨人的生命随着花谢月残而长逝不返,感慨复国之梦随着花开月圆而逐步破灭。 (3)“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”中运用了什么手法,表达了什么感情?通过“雕栏玉砌”和“朱颜”的对照,表现出故国凄凉、物是人非之感。朱颜(经历风吹雨打)

地位(一国之君为阶下之囚)

心情(尊荣显贵到忍辱蒙羞)“改”

李煜的这首词字字血泪,发自内心,词人追惜年华、感慨人事变迁、哀叹命运,抒发了一位亡国之君的故国之思。课文主旨拓展阅读鉴赏:

相见欢

无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。 书 愤——陆游 他有一颗火热赤诚的爱国之心,渴望大宋江山的统一,但终了只落得黯然神伤;他曾有过美丽的爱情,但最终将爱情的玫瑰丢落风中。 《 钗 头 凤 》

红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳;东风恶,欢情薄,一杯愁绪,几年离索,错、错、错。

春如旧,人空瘦,泪痕红浥yì鲛绡透;桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托,莫、莫、莫。 《 示 儿 》

死去元知万事空,但悲不见九州同 。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁 。 作者简介:

陆游,字务观,号放翁。南宋山阴人,著名的爱国诗人。诗作今存九千多首,内容丰富,主要表现渴望收复失地的爱国热情。一贯坚持抗金主张,但在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。 词作《钗头凤》和诗作《示儿》最能反映陆游一生的际遇。嘉定二年(1210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地。

创作背景介绍: 陆游生活在金兵大举入侵,中原沦陷的时代,那时南宋当局偏安江南一隅,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。 这首诗作于宋孝宗十三年(1186年),此时陆游已61岁,在山阴闲居了6年,北定中原、收复失地的志向眼看就要化为泡影,在悲愤失望中他写下了这首诗,抒发了自己报国无门、壮志难酬的满腔激愤。 书? 愤

陆 游

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。解 题书:

愤:书写愤懑,悲愤书愤:书写心中的愤懑、不满。早岁那知世事艰,中原北望气如山。 首联塑造诗人早年的自我形象。“世事艰”,暗指投降派把持朝政,这是为下文“空自许”作铺垫。从章法上说,点了诗题中的“愤”字。 诗歌鉴赏年轻时候怎么知道人生在世的艰难,北望中原沦陷的国土心中的怨气堆积如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。 颔联将诗人的恢复之志具体化。瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,这表明南宋人民有力量保卫自己的国土。诗人用“楼船夜雪”“铁马秋风”形象地概括了这两次胜利的战斗,这两次战斗都发生在绍兴三十一年(1161年),当时诗人才36岁。 想想先人刘锜乘着高大的战舰在雪夜里大破金兵于瓜州渡口,我骑着披甲的战马在秋风中大败金兵于大散关(那种气势让人难忘,使人振奋)。塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。 颈联说现在,抒岁月蹉跎、壮志未酬的感慨。年轻时以“塞上长城”自许的豪气,和现今虽然年老而壮志犹存的爱国情怀,都归结为一个“空”字,即一切成空,是多么令人无奈和悲痛!我想如檀道济一样做个塞上长城,为国捍边扬威,可愿望却落了空。对着镜子发现自己头发已经斑白。出师一表真名世,千载谁堪伯仲间! 尾联用诸葛亮的典故,赞扬诸葛亮的意志和豪气!诗人正是以此自勉,表明他至死也不会放弃恢复中原之志。同时以古讽今,表达对南宋统治者无能的愤恨。语言含蓄、委婉而又见悲愤和不满。 《出师表》一文中诸葛亮坚持北伐的报国之情真是举世闻名,千年悠悠,谁能与它媲美呢?叙事抒情感叹世事回顾往事叹息时光借古讽今抗敌抱负矢志北伐悲愤心情书愤对比诗歌结构这首诗题目为“书愤”,作者“书”了什么内容? (是什么 )“书”早年恢复中原之志。“书” 中年抗金胜利之役。“书”老年年事已高、壮志未酬之情。“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。 诗题为《书愤》,就全诗来看作者因何事而“愤”?作者“愤”的根源又是什么? (从诗中找)A.忧愤国家金人入侵、国土沦陷、被迫迁都。B.忧愤朝政求和偏安、打击主战派、政治黑暗。C.忧愤自己年老体衰、功业无成、壮志未酬。了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生!

——辛弃疾《破阵子》

白首为功名,旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?

——岳飞《小重山》时代的悲剧

英雄的悲愤表现手法?3、对比手法: 理想和现实的对比。 诗人早年形象与晚年形象的对比。 2、借古讽今:诗中对诸葛亮的高度颂扬,实则是对南宋朝廷苟且偷安、偏安江南的愤恨。颂古在于非今。1、用典刘锜——楼船夜雪(报国杀敌);檀道济——塞上长城(壮志未酬);诸葛亮——出师一表(仰慕英雄、讽刺南宋)拓展提高,以练提能

(05北京)阅读下面这首词,回答问题。

夜游宫 记梦寄师伯浑① 陆游

雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。铁骑无声望似水。想关河:雁门西,青海际。 睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死。

注释:①师伯浑,陆游的友人。

词中“自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死”与陆游《书愤》中“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”相比较,两处所表达的思想感情有何异同? 相同点:

词句和诗句都表现了诗人抗金报国、建功立业的爱国之志和壮志未酬、理想落空的伤感之情。

不同点:

A、词句抒发了自己不被理解的慨叹,突出了烈士暮年壮心不已的心境。

B、诗句着重表达了诗人壮志未酬却已年老鬓衰的悲愤情怀。

词中“自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死”与陆游《书愤》中“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”相比较,两处所表达的思想感情有何异同? 扬州慢姜夔送孟浩然之广陵

——李白广陵——扬州故人西辞黄鹤楼

烟花三月下扬州

孤帆远影碧空尽

唯见长江天际流 ??? 扬州是我国历史文化名城之一,素有淮左名都之誉。古今扬州皆是旅游胜地,早在六朝时,就有“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”之说。古代诗人曾用“春风十里扬州路”,“十里长街市井连”等诗句来描绘它的繁华。但是南宋时金兵两次侵犯扬州,扬州城变得破败不堪,15年后,词人来到这里,目睹了扬州之景,感慨今昔,写下这首词。背景介绍江湖雅士

姜夔,字尧章,号白石道人。南宋中后期婉约派代表词人。词风清空骚雅,超逸空灵。姜夔精于书画、擅长音乐、能诗善文,具有多方面艺术才能。朗读提示:

吐字要慢,停顿要长,要读得沉着,荡气回肠。 扬州慢 姜夔

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生! 诵读品味 解读小序淳熙丙申至日,予过维扬,夜雪初霁,荠麦弥望。? 冬至这一天,途经扬州,下雪刚放晴?,满眼都是荠菜和麦子。? 入其城,则四顾萧条,寒水自碧。? 入城,四下里看,一片萧条景象,独有清冷的河水碧绿?? 。 ????(自:?独、独自?) ?千岩老人认为有国家昔盛今衰的痛惜伤感之情。天色渐渐晚下来,?渐渐升起戍边的号角悲鸣,心里(十分)悲痛。为今昔的变化而感慨,于是创制曲调。? (今昔:?指今昔之变。)? 千岩老人以为有《黍离》之悲也。暮色渐起,戍?角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。? 黍 离 彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉?

彼黍离离,彼稷之穗。行迈靡靡,中心如醉。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉?

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉? 周大夫行役路过宗周镐京,见旧时宗庙宫室遗址,黍稷茂盛,因悲周室颠覆,乃作此诗。 现作为代表“对国家昔盛今衰的痛惜伤感之情”的一个词。(故国之思) 小序交代了什么内容,作者的写作目的是什么?明确:

交待了词作的时间(淳熙丙申至日),

眼前所见所闻扬州景色(夜雪初霁,……戍角悲吟。)

写作的缘由(感慨今昔),

其他词人的评价(以为有《黍离》之悲也)文本

解读淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。? 淮水东面的名都,竹西亭(所在的)美好去处,解下马鞍稍作停留刚刚踏上的征程。? (少同稍,稍微。初程:开头的一段路。)解读赏析过春风十里,尽荠麦青青。经过(过去的)春风十里的扬州路,全是青青的荠菜和麦子。? 自从胡人的军队窥伺长江离去之后,(只剩下)破坏的城池和几株大树,还是厌恶谈起(那场)战争。? ????乔木:?古老的大树。兵:?战争。? 自胡马窥江去后,??废池乔木,犹厌言兵。?渐黄昏,清角吹寒,都在空城。?(天色)渐晚,凄清的戍角在寒风中吹着,全(塞满)在一座空城。? 杜牧善于游赏,料想(他)今天重游到(此)(也)一定(大)惊。? ?????杜郎俊赏,算而今重到须惊。?纵豆蔻词工,?青楼梦好,难赋深情。??即使(他)(写得)精巧?,富有才情 , (也)难以写出(我此时悲怆的)深情。? 二十四桥仍然存在,?水波荡漾,??清冷的月亮,悄然无声?。 (波心:?河心,这里意为水波。)? ????分析:? 这里融情入景,以景衬情。二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。? 念桥边红药,年年知为谁生!? ????想(那)桥边的红色芍药???不知年年为谁而生。?? ????(知:?犹不知,肯定用为否定。年年:?一年一年,年复一年。)? 整体把握上阕写词人路经扬州时的所见所闻。

下阕写词人在扬州的心情和感慨。 淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。思考:

1、词人眼前的扬州城是怎样的呢?上阕中哪一个词最能概括扬州城现在的特点?

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。今

日“荠麦青青”“废池乔木”“清角吹寒”昔

日“名都”“竹西佳处”“春风十里”“青楼梦好”繁华

热闹破败

荒凉

凄清对比昔盛今衰的感伤对比鲜明,虚实相济,化用诗句,情景交融。(虚写)(实写)2、请大家把词中的典故找出来。想想使用这些典故,说明了什么?? 竹西佳处 春风十里 豆蔻词工

青楼梦好 二十四桥? 谁知竹西路,歌吹是扬州。

——《题扬州禅智寺》春风十里扬州路,卷起珠帘总不如。

——《赠别》娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

——《赠别》

十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。

——《遣怀》二十四桥明月夜,玉人何处教吹萧?

——《寄扬州韩绰判官》 以杜牧笔下之扬州昔日的繁华,反衬了今日扬州的荒凉,使词意更沉郁,内容更丰厚。有力地表达了作者对扬州昔盛今衰的感伤。3·造成昔盛今衰的原因是什么? “胡马窥江”

南宋初年,金兵屡次南下,扬州遭惨重破坏。本词写作时间时距完颜亮南侵已有十五年,但作者经过扬州时依然“荠麦青青”,疮痍满目,不禁追忆丧乱,“感慨今昔”。整体探究 4·抒发了词人什么情感? 抒发了他对战争的厌恶与痛恨,对昔日繁华的追忆和怀念,对今日山河残破的哀思。 缘景明情上片:“淮左名都,竹西佳处”虚写,是作者想像中昔日扬州城的繁华景象;接着是虚实结合的写法,“春风十里”句是虚写,“尽荠麦青青”是作者眼前之景,是实写。这两幅对比鲜明的图景,自然寄寓着词人昔盛今衰的感慨,由此转入直抒胸臆,最后从听觉角度渲染。

下片:先以杜牧的“重到须惊”和“难赋深情”反衬出今日扬州城的凄凉。(虚写)后写扬州著名景点“二十四桥”,并在最后直抒胸臆“年年知为谁生”。 (实写)纵观全词,有实有虚,有景有情,跌宕生姿。 写作特色1、虚实相济、情景交融2、化用前人诗句:予过维扬(《尚书·禹贰》)

千岩老人以为有黍离之悲也。(《诗经·王风》)

淮左名都,竹西佳处。(《杜牧《题扬州禅智寺》)

过春风十里。(杜牧《赠别》)

纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

(杜牧《赠别缱怀》)

二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。

(杜牧《题扬州韩绰判官》)江 行

[宋]严羽

暝色蒹葭外,苍茫旅眺情。

残雪和雁断,新月带潮生。

天到水中尽,舟随树杪miǎo行。

离家今几宿,厌听棹①歌声。

[注]①棹歌:行船时船工所唱的歌。

⑴诗人为什么“厌听棹歌声”?(2分) 诗人离家日久,思乡情切,厌倦了长期的漂泊生活,所以听到棹歌声便心生厌倦。 译文:我坐船在江上行驶,极目远眺,夜色笼罩在岸边的芦苇上,一片苍茫。雪已残,雁声断了,新月初升,潮水汹涌,蓝天照到水面,好象天已到尽头。船行驶在映着树梢的江面上,好象船跟着树梢在前行。我离开家已将几个夜晚了。这时,船工在划桨时尽情地唱着渔歌,我却因离家多时听起来感到厌烦。⑵请从“景” 与“情”的角度,赏析本诗的颔联。(4分) 诗歌颔联妙在融情于景。诗中描写了雪“残”、雁“断”、月“新”、潮“生”的凄迷景致,景中寄寓了诗人的羁旅之情、思乡之感。 江 行 [宋]严羽

暝色蒹葭外,苍茫旅眺情。

残雪和雁断,新月带潮生。

天到水中尽,舟随树杪行。

离家今几宿,厌听棹①歌声。

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首