【粤教版】语文必修四第四单元第14课 孔孟两篇《季氏将伐颛臾》(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 【粤教版】语文必修四第四单元第14课 孔孟两篇《季氏将伐颛臾》(共51张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-26 13:30:29 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。季氏将伐颛臾诸子十家

儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂、农、小说。儒:孔子《论语》

“仁政”孟子《孟子》

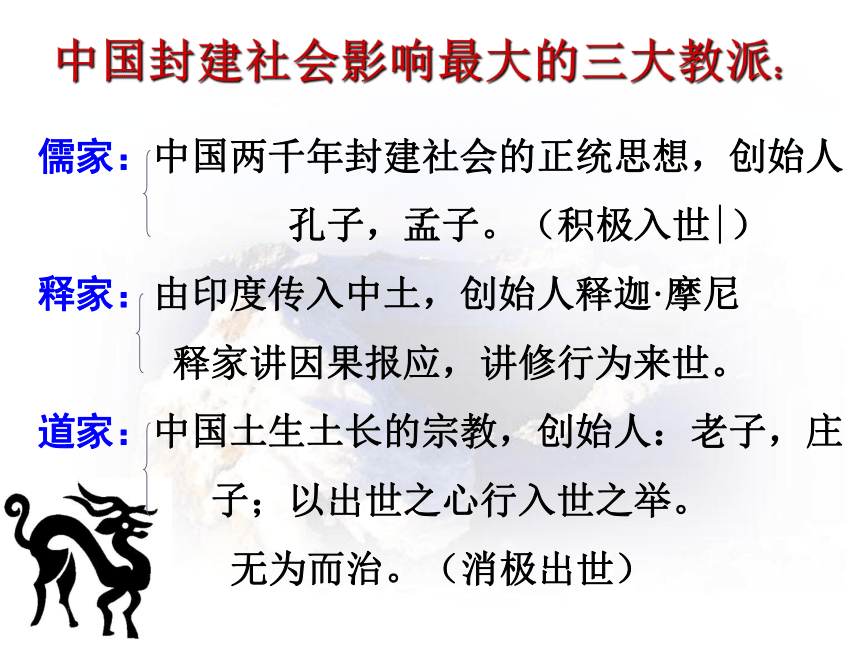

荀子《荀子》道:老子《老子》,庄子《庄子》法:韩非子《韩非子》 “法治”墨:墨子《墨子》 “非攻”纵横:“兵家” 孙子《孙子兵法》儒家:中国两千年封建社会的正统思想,创始人

孔子,孟子。(积极入世|)

释家:由印度传入中土,创始人释迦·摩尼

释家讲因果报应,讲修行为来世。

道家:中国土生土长的宗教,创始人:老子,庄

子;以出世之心行入世之举。

无为而治。(消极出世)

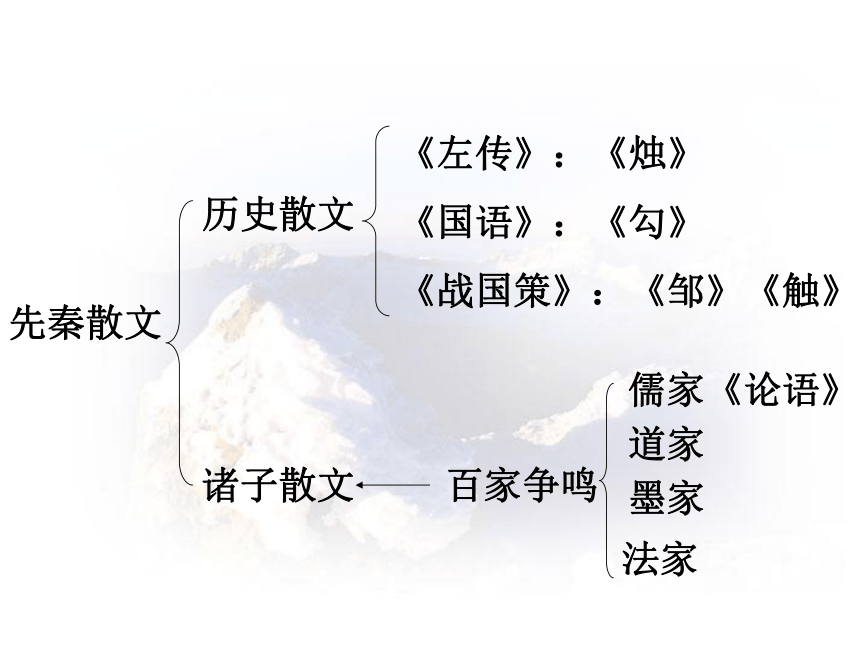

中国封建社会影响最大的三大教派:百家争鸣墨家道家法家儒家《论语》《左传》:《烛》

《国语》:《勾》

《战国策》:《邹》《触》先秦散文 历史散文

诸子散文1998年1月,世界诺贝尔奖金获得者在巴黎集会,发表宣言:“人类要在21世纪生存下去,必须回头2500年,去吸取孔子的智慧。”孔 子 名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派的创始人。我国古代著名的思想家、教育家,儒家学派的创始人,公认的世界文化名人之一。(公元前551--前479) 孔子出身贵族,先祖是商朝开国君主商汤。孔子六世祖孔父嘉在宫廷内乱中被华督所杀,其子木金父为避难逃到鲁国邹邑,以其父字为孔氏。

他做过几任小官,但后来被弃用。一生从事传道、授业、解惑,被中国人尊称“至圣先师,万世师表”。相传他有弟子三千,贤弟子七十二人。这“七十二贤士”中,又数颜回,是孔子最爱的弟子。孔子曾带领部分弟子周游列国。

鲁哀公十四年,颜回先他而去。前480年,孔子另一得意门生子路死于卫国内乱,而且还被剁成肉酱。经过这一系列打击后,孔子知道自己时日不多。前479年的一天,孔子逝世,终年73岁,众弟子为其服丧3年,子贡为孔子守坟6年。孔子的思想 他的思想以“仁”为核心,崇礼反法,提倡仁义忠恕,以德治国;教育上,开创私学,有教无类,因材施教。 《论语》是记载孔子及其弟子言行的语录体文集,是儒家的重要经典著作。全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,共20篇,是关于儒家思想的最重要著作。

古语云:半部《论语》治天下。

有关《论语》四书:

《论语》《大学》《中庸》《孟子》

五经:

《诗》《书》 《礼》 《易》 《春秋》有关《论语》 孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中。当时,鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国王室日趋衰败。三大家族把持鲁国朝政,其中,季孙氏势力最大。他要讨伐颛臾的原因有二:其一贪其土地,其二是担心鲁国国君在政治、经济上同颛臾成为犄角之势,对自己不利。当时冉有、季路都在季氏门下,且都参与了出征前的筹划。也就是在这时候,二人把这个消息告诉了孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。背景介绍播放音频,字词正音颛臾(zhuān yú) 冉(rǎn)有

社稷(shè jì) 彼相(xiàng)矣

虎兕(sì)出于柙(xiá) 椟(dú)

近于费(bì) 相(xiàng)夫子解题:季氏?将伐颛臾?关键词语是:将伐将:说明尚未实现,可以劝阻;如果可以劝阻而不加努力,于理不通,于情不合。伐:攻打,明目张胆,在本文中有以大欺小、以强凌弱的意思,所以“季氏伐颛臾”是非正义的事。争权夺利礼治仁政文中人物文谋、 武勇季氏将伐颛臾季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”

孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东盟主,且在邦域之中矣。是社稷之臣也 ,何以伐为?”责备拜见、谒见采取军事行动“恐怕……吧”把(他)封为第一、二段文言知识点一个状语后置:

一个古今异义词:

一个词类活用:

一个省略句:

一个判断句:

两个宾前句与两个固定句式

有事于颛臾无乃尔是过与

[名作动,过错——责备] [把(他)封为]昔者先王以为东蒙主是社稷之臣也。昔者先王以(之)为东蒙主宾语前置1、何以伐为?用“之”或“是”把宾语前置,以加重语气2、无乃尔是过与?以何伐为?无乃过尔与固定句式①无乃尔是过与 无乃……与:表推测语气的一种句式。 恐怕……吧?②何以伐为 何以……为:表反问的一种句

式。 为什么…..呢? 季氏准备攻打颛臾。冉有、季路去拜见孔子,说:“季氏将对颛臾采取军事行动”。孔子说:“求!这恐怕该责备你了吧?那颛臾,从前先王让他做祭祀东蒙山的主祭人,况且颛臾在鲁国境内,这是鲁国的臣属啊,为什么要攻打它呢?” 季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰: “季氏将有事于颛臾。”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?”1.对于“将伐颛臾”一事,冉有和

季路是怎样向孔子表述的?思考:季氏将有事于颛臾冉有故意将讨伐轻描淡写,说成“有事”,接下来又振振有词地提出讨伐的理由,可见他是赞同这场战争的。文章共写了孔子与冉有的三次对话。阅读第一、二段,当孔子从两位学生那儿听到季氏将伐颛臾这个消息时:

(1)他的态度是什么?他的态度是反对讨伐颛臾。 理由有三:

(1)颛臾是先王所封 之国

(2)颛臾在鲁国境内

(3)颛臾与季氏同为社稷之臣义正辞严

不容置辩不可伐不必伐不当伐(2)他列举了哪几条理由来表明自己的态度?冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’

危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与? ”

摆出、施展才能居、充任职位不就职摇晃,不稳定搀扶跌倒辅助盲人走路的人错误过错指示代词,相当于“这”介词,从介词,在第三、四段 冉有说:“季康子想攻打它,我们两人都不主张这样做呀!

孔子说:“求呀!从前周任说过:‘能施展才能,就去担任那个职位,不能这样做就不担任职位。(盲人)摇晃着要到下而不去搀扶,跌倒了而不去扶起来,那还要那个辅助者干什么?猛虎犀牛从笼子里跑出来,龟甲、宝玉毁坏在匣子里,这是谁的过错? 冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”

孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”针对孔子的批评,冉有如何辩解? 夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

(推卸责任)对此,孔子有何反应?孔子当即给予反驳。 首先引用周任的话 : “陈力就列,不能者止” 。孔子曾说过:“不在其位,不谋其政”,而在这里则说的是“在其位,谋其政”。任一份职就要尽一份力;拿一份钱做一份事。孔子用盲人一例设喻,意图是什么?意在指出臣子应当承担责任,如果主公要做不义的事,就应当加以制止。驳吾二臣者皆不欲也。冉有孔子陈力就列,不能者止。(引用)

危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?(比喻)

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中。(比喻)冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰‘欲之’而必为之辞。丘也闻有家有国者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。如今(城郭)坚固攻取一定成为忧患回避说憎恨托词、辩解之词少平均 冉有说:“现在那颛臾,城墙坚固而又离费很近,若现在不攻取它,后世必定成为子孙的忧患。

孔子说:“求!有品德的人厌恶那种不说自己愿意去做却偏要编个借口来搪塞的态度。我听说,诸侯和大夫一类人不担心贫困而担心分配不均匀,不担忧人少而担忧社会不安定。” 冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。”

孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之;既来之,则安之。今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也,而谋动干戈于邦内,吾恐季孙之忧,不在颛臾而在萧墙之内也。”

军事倾覆整治、治理,意为施行使动用法,使……来使动用法辅佐指鲁国内部 因为财富分配均匀了,就无所谓贫,上下能和好共处,就不会人少,上下相安无事(国家)就没有倾覆的危险。如果能做到这样,如有远方人不服,就加强文教和德政以吸引他们来归顺。他们既然来归顺了,就要使他们生活安定。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之;既来之,则安之。 现在你们俩人辅佐季氏,远方人不服你们不能使他们前来归附;国家四分五裂,你们却不能保持它的稳定统一,却谋求在国内动干戈,我恐怕季氏的忧虑不在颛臾,而在鲁国内部。今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也,而谋动干戈于邦内,吾恐季孙之忧,不在颛臾而在萧墙之内也。”

1.“修文德以来之”

“既来之”

“而不能来(之)”

2.“既来之,则安之。”——安,形容词使动用法,使……安定。三处均动词的使用动法,使……来(归顺)词类活用古人一般房屋建筑结构思考:对于攻伐颛臾,冉有真的“不欲”吗?如果不是真的,课文中能找到确凿的证据吗?这说明冉有是个什么样的人?

并非真的“不欲”。

证据是冉有的第三句话:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。”

说明冉有口是心非。 冉有三句话各有特点:或闪烁其辞,或言不由衷,或编造借口。那么,这每一种态度分别对应哪一句话?各想达到什么目的?

第一句——闪烁其辞,试探孔子;

第二句——言不由衷,推卸责任;

第三句——编造借口,掩盖本意。孔子在批判了冉有的狡辩之后,正面提出了自己的治国思想,在孔子看来一个君主要治理好国家,对内对外各应当怎样做?

对内要:均 和 安。对外要:修文德以来之。孔子在正面提出了自己的治国主张后,对照这一主张又斥责自己的学生犯下了哪三个错误?一误——远人不服不能来

二误——分崩离析不能守

三误——谋动干戈于邦内远人不服,而不能来也 邦分崩离析而不能守也 谋动干戈于邦内二人无德二人无能二人兴乱潜台词:孔子说的“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也”是什么意思?季氏讨伐颛臾的主要目的是要削弱鲁君的实力,最终目的是篡夺鲁国的政权。孔子以他丰富的政治经验和深刻的政治眼光一语揭露了季氏的阴谋,同时也有力地批驳了冉有的论点。文章一共写了孔子与冉有三次对话。第一次对话:

第二次对话:

第三次对话:阐述反对讨伐的理由批评两学生没有尽责提出自己的政治主张季氏将伐颛臾孔子反对讨伐颛臾:不可伐不必伐不当伐孔子驳斥冉有的观点孔子提出自己的观点:文章结构均修文德和安晓之以礼晓之以理晓之以德课文中哪里能体现出孔子的”仁”的政治思想? (1)反对攻打颛臾。说明孔子反对武力

(2)引周任的话:陈力就列,不能者止。引用两个比喻,说明孔子提倡做事要尽职尽责、忠于职守,要自知、自醒。

(3)批评冉有强词夺理,说明孔子提倡为人真诚

(4)提出自己的政治观点,说明孔子提倡以国家为重

(5)结尾指出季氏之忧在萧墙,说明孔子提倡要有忧患意识归纳总结思想内容方面

写作技巧方面

表现孔子的文德治国的仁政思想;

表现孔子敏锐的政治洞察力。

对话体;

以理服人、层层深入、先破后立的辩驳艺术。既来之,则安之:

①本指招抚来了,就要让他们安心定居。

②后指已经来了,就应该安下心来。

分崩离析:

分:分开;崩:崩溃;离析:解体。形容国家或集团分裂离散,不能保持团结统一。

大动干戈:

原指进行战争。现多比喻大张声势地行事。

祸起萧墙:指祸害起于内部。相关成语虎兕出柙 :比喻恶人逃脱或作事不尽责,主管者应负责任。

相关成语是

①无乃尔是过与 ②是社稷之臣也

③是谁之过与 ④夫如是,远人不服宾语前置的标志,助词这,代词这,代词这样,代词重要虚词、实词归纳于

①冉有,季路见于孔子

②季氏将有事于颛臾

③虎兕出于柙

④龟玉毁于椟

⑤而谋动干戈于邦内引进动作对象,不译对,介词从,介词在,介词在,介词相

①则将焉用彼相矣

②相夫子辅助盲人走路的人,名词辅佐,动词过

①无乃尔是过与

②是谁之过与

③且尔言过矣责备过错错误作业背诵《季氏将伐颛臾》第五、六自然段。

预习《寡人之于国也》。

儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂、农、小说。儒:孔子《论语》

“仁政”孟子《孟子》

荀子《荀子》道:老子《老子》,庄子《庄子》法:韩非子《韩非子》 “法治”墨:墨子《墨子》 “非攻”纵横:“兵家” 孙子《孙子兵法》儒家:中国两千年封建社会的正统思想,创始人

孔子,孟子。(积极入世|)

释家:由印度传入中土,创始人释迦·摩尼

释家讲因果报应,讲修行为来世。

道家:中国土生土长的宗教,创始人:老子,庄

子;以出世之心行入世之举。

无为而治。(消极出世)

中国封建社会影响最大的三大教派:百家争鸣墨家道家法家儒家《论语》《左传》:《烛》

《国语》:《勾》

《战国策》:《邹》《触》先秦散文 历史散文

诸子散文1998年1月,世界诺贝尔奖金获得者在巴黎集会,发表宣言:“人类要在21世纪生存下去,必须回头2500年,去吸取孔子的智慧。”孔 子 名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派的创始人。我国古代著名的思想家、教育家,儒家学派的创始人,公认的世界文化名人之一。(公元前551--前479) 孔子出身贵族,先祖是商朝开国君主商汤。孔子六世祖孔父嘉在宫廷内乱中被华督所杀,其子木金父为避难逃到鲁国邹邑,以其父字为孔氏。

他做过几任小官,但后来被弃用。一生从事传道、授业、解惑,被中国人尊称“至圣先师,万世师表”。相传他有弟子三千,贤弟子七十二人。这“七十二贤士”中,又数颜回,是孔子最爱的弟子。孔子曾带领部分弟子周游列国。

鲁哀公十四年,颜回先他而去。前480年,孔子另一得意门生子路死于卫国内乱,而且还被剁成肉酱。经过这一系列打击后,孔子知道自己时日不多。前479年的一天,孔子逝世,终年73岁,众弟子为其服丧3年,子贡为孔子守坟6年。孔子的思想 他的思想以“仁”为核心,崇礼反法,提倡仁义忠恕,以德治国;教育上,开创私学,有教无类,因材施教。 《论语》是记载孔子及其弟子言行的语录体文集,是儒家的重要经典著作。全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,共20篇,是关于儒家思想的最重要著作。

古语云:半部《论语》治天下。

有关《论语》四书:

《论语》《大学》《中庸》《孟子》

五经:

《诗》《书》 《礼》 《易》 《春秋》有关《论语》 孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中。当时,鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国王室日趋衰败。三大家族把持鲁国朝政,其中,季孙氏势力最大。他要讨伐颛臾的原因有二:其一贪其土地,其二是担心鲁国国君在政治、经济上同颛臾成为犄角之势,对自己不利。当时冉有、季路都在季氏门下,且都参与了出征前的筹划。也就是在这时候,二人把这个消息告诉了孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。背景介绍播放音频,字词正音颛臾(zhuān yú) 冉(rǎn)有

社稷(shè jì) 彼相(xiàng)矣

虎兕(sì)出于柙(xiá) 椟(dú)

近于费(bì) 相(xiàng)夫子解题:季氏?将伐颛臾?关键词语是:将伐将:说明尚未实现,可以劝阻;如果可以劝阻而不加努力,于理不通,于情不合。伐:攻打,明目张胆,在本文中有以大欺小、以强凌弱的意思,所以“季氏伐颛臾”是非正义的事。争权夺利礼治仁政文中人物文谋、 武勇季氏将伐颛臾季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”

孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东盟主,且在邦域之中矣。是社稷之臣也 ,何以伐为?”责备拜见、谒见采取军事行动“恐怕……吧”把(他)封为第一、二段文言知识点一个状语后置:

一个古今异义词:

一个词类活用:

一个省略句:

一个判断句:

两个宾前句与两个固定句式

有事于颛臾无乃尔是过与

[名作动,过错——责备] [把(他)封为]昔者先王以为东蒙主是社稷之臣也。昔者先王以(之)为东蒙主宾语前置1、何以伐为?用“之”或“是”把宾语前置,以加重语气2、无乃尔是过与?以何伐为?无乃过尔与固定句式①无乃尔是过与 无乃……与:表推测语气的一种句式。 恐怕……吧?②何以伐为 何以……为:表反问的一种句

式。 为什么…..呢? 季氏准备攻打颛臾。冉有、季路去拜见孔子,说:“季氏将对颛臾采取军事行动”。孔子说:“求!这恐怕该责备你了吧?那颛臾,从前先王让他做祭祀东蒙山的主祭人,况且颛臾在鲁国境内,这是鲁国的臣属啊,为什么要攻打它呢?” 季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰: “季氏将有事于颛臾。”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?”1.对于“将伐颛臾”一事,冉有和

季路是怎样向孔子表述的?思考:季氏将有事于颛臾冉有故意将讨伐轻描淡写,说成“有事”,接下来又振振有词地提出讨伐的理由,可见他是赞同这场战争的。文章共写了孔子与冉有的三次对话。阅读第一、二段,当孔子从两位学生那儿听到季氏将伐颛臾这个消息时:

(1)他的态度是什么?他的态度是反对讨伐颛臾。 理由有三:

(1)颛臾是先王所封 之国

(2)颛臾在鲁国境内

(3)颛臾与季氏同为社稷之臣义正辞严

不容置辩不可伐不必伐不当伐(2)他列举了哪几条理由来表明自己的态度?冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’

危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与? ”

摆出、施展才能居、充任职位不就职摇晃,不稳定搀扶跌倒辅助盲人走路的人错误过错指示代词,相当于“这”介词,从介词,在第三、四段 冉有说:“季康子想攻打它,我们两人都不主张这样做呀!

孔子说:“求呀!从前周任说过:‘能施展才能,就去担任那个职位,不能这样做就不担任职位。(盲人)摇晃着要到下而不去搀扶,跌倒了而不去扶起来,那还要那个辅助者干什么?猛虎犀牛从笼子里跑出来,龟甲、宝玉毁坏在匣子里,这是谁的过错? 冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”

孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”针对孔子的批评,冉有如何辩解? 夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

(推卸责任)对此,孔子有何反应?孔子当即给予反驳。 首先引用周任的话 : “陈力就列,不能者止” 。孔子曾说过:“不在其位,不谋其政”,而在这里则说的是“在其位,谋其政”。任一份职就要尽一份力;拿一份钱做一份事。孔子用盲人一例设喻,意图是什么?意在指出臣子应当承担责任,如果主公要做不义的事,就应当加以制止。驳吾二臣者皆不欲也。冉有孔子陈力就列,不能者止。(引用)

危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?(比喻)

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中。(比喻)冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰‘欲之’而必为之辞。丘也闻有家有国者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。如今(城郭)坚固攻取一定成为忧患回避说憎恨托词、辩解之词少平均 冉有说:“现在那颛臾,城墙坚固而又离费很近,若现在不攻取它,后世必定成为子孙的忧患。

孔子说:“求!有品德的人厌恶那种不说自己愿意去做却偏要编个借口来搪塞的态度。我听说,诸侯和大夫一类人不担心贫困而担心分配不均匀,不担忧人少而担忧社会不安定。” 冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。”

孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之;既来之,则安之。今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也,而谋动干戈于邦内,吾恐季孙之忧,不在颛臾而在萧墙之内也。”

军事倾覆整治、治理,意为施行使动用法,使……来使动用法辅佐指鲁国内部 因为财富分配均匀了,就无所谓贫,上下能和好共处,就不会人少,上下相安无事(国家)就没有倾覆的危险。如果能做到这样,如有远方人不服,就加强文教和德政以吸引他们来归顺。他们既然来归顺了,就要使他们生活安定。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之;既来之,则安之。 现在你们俩人辅佐季氏,远方人不服你们不能使他们前来归附;国家四分五裂,你们却不能保持它的稳定统一,却谋求在国内动干戈,我恐怕季氏的忧虑不在颛臾,而在鲁国内部。今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也,而谋动干戈于邦内,吾恐季孙之忧,不在颛臾而在萧墙之内也。”

1.“修文德以来之”

“既来之”

“而不能来(之)”

2.“既来之,则安之。”——安,形容词使动用法,使……安定。三处均动词的使用动法,使……来(归顺)词类活用古人一般房屋建筑结构思考:对于攻伐颛臾,冉有真的“不欲”吗?如果不是真的,课文中能找到确凿的证据吗?这说明冉有是个什么样的人?

并非真的“不欲”。

证据是冉有的第三句话:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。”

说明冉有口是心非。 冉有三句话各有特点:或闪烁其辞,或言不由衷,或编造借口。那么,这每一种态度分别对应哪一句话?各想达到什么目的?

第一句——闪烁其辞,试探孔子;

第二句——言不由衷,推卸责任;

第三句——编造借口,掩盖本意。孔子在批判了冉有的狡辩之后,正面提出了自己的治国思想,在孔子看来一个君主要治理好国家,对内对外各应当怎样做?

对内要:均 和 安。对外要:修文德以来之。孔子在正面提出了自己的治国主张后,对照这一主张又斥责自己的学生犯下了哪三个错误?一误——远人不服不能来

二误——分崩离析不能守

三误——谋动干戈于邦内远人不服,而不能来也 邦分崩离析而不能守也 谋动干戈于邦内二人无德二人无能二人兴乱潜台词:孔子说的“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也”是什么意思?季氏讨伐颛臾的主要目的是要削弱鲁君的实力,最终目的是篡夺鲁国的政权。孔子以他丰富的政治经验和深刻的政治眼光一语揭露了季氏的阴谋,同时也有力地批驳了冉有的论点。文章一共写了孔子与冉有三次对话。第一次对话:

第二次对话:

第三次对话:阐述反对讨伐的理由批评两学生没有尽责提出自己的政治主张季氏将伐颛臾孔子反对讨伐颛臾:不可伐不必伐不当伐孔子驳斥冉有的观点孔子提出自己的观点:文章结构均修文德和安晓之以礼晓之以理晓之以德课文中哪里能体现出孔子的”仁”的政治思想? (1)反对攻打颛臾。说明孔子反对武力

(2)引周任的话:陈力就列,不能者止。引用两个比喻,说明孔子提倡做事要尽职尽责、忠于职守,要自知、自醒。

(3)批评冉有强词夺理,说明孔子提倡为人真诚

(4)提出自己的政治观点,说明孔子提倡以国家为重

(5)结尾指出季氏之忧在萧墙,说明孔子提倡要有忧患意识归纳总结思想内容方面

写作技巧方面

表现孔子的文德治国的仁政思想;

表现孔子敏锐的政治洞察力。

对话体;

以理服人、层层深入、先破后立的辩驳艺术。既来之,则安之:

①本指招抚来了,就要让他们安心定居。

②后指已经来了,就应该安下心来。

分崩离析:

分:分开;崩:崩溃;离析:解体。形容国家或集团分裂离散,不能保持团结统一。

大动干戈:

原指进行战争。现多比喻大张声势地行事。

祸起萧墙:指祸害起于内部。相关成语虎兕出柙 :比喻恶人逃脱或作事不尽责,主管者应负责任。

相关成语是

①无乃尔是过与 ②是社稷之臣也

③是谁之过与 ④夫如是,远人不服宾语前置的标志,助词这,代词这,代词这样,代词重要虚词、实词归纳于

①冉有,季路见于孔子

②季氏将有事于颛臾

③虎兕出于柙

④龟玉毁于椟

⑤而谋动干戈于邦内引进动作对象,不译对,介词从,介词在,介词在,介词相

①则将焉用彼相矣

②相夫子辅助盲人走路的人,名词辅佐,动词过

①无乃尔是过与

②是谁之过与

③且尔言过矣责备过错错误作业背诵《季氏将伐颛臾》第五、六自然段。

预习《寡人之于国也》。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》