名著导读 经典常谈 课件(共56张ppt)

文档属性

| 名称 | 名著导读 经典常谈 课件(共56张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

我国经典,未经整理,读起来特别难,一般人往往望而生畏,结果是敬而远之。

这样办虽然不能教一般人直接亲近经典,却能启发他们的兴趣,引他们到经典的大路上去。这部小书也只是向这方面努力的工作。如果读者能把它当作一只船,航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。

——《经典常谈˙序》

经典常谈

朱自清

作者介绍

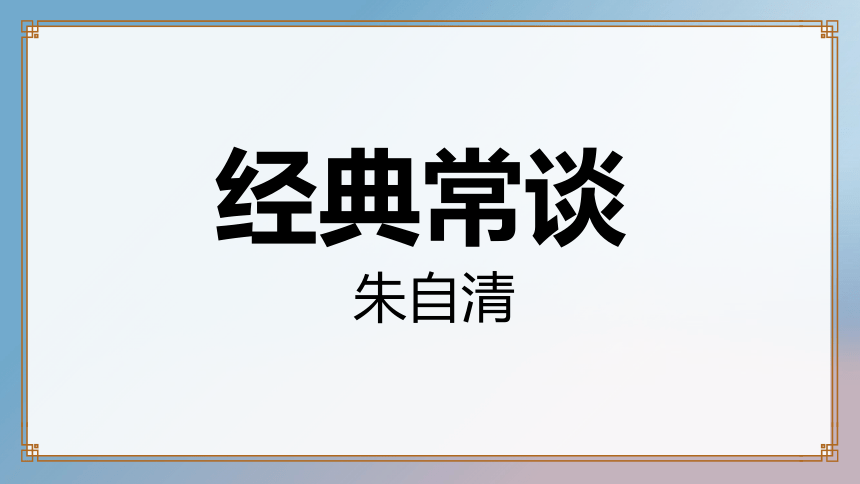

朱自清

1898-1948

字佩弦,江苏扬州人。

著名散文家、诗人、古典文学学者、民主战士。

毕业于北京大学,后来到清华大学任教。

著有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》《你我》《伦敦杂记》,学术论著有《新诗杂话》《诗言志辨》《经典常谈》等。

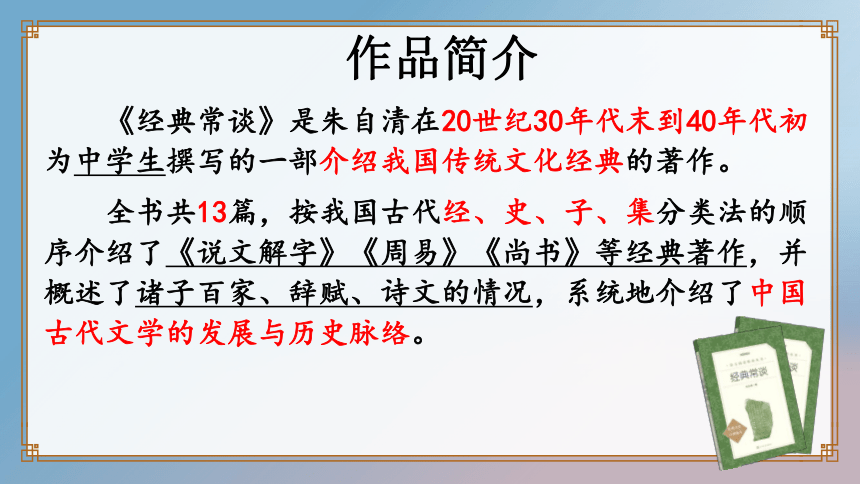

作品简介

《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。

全书共13篇,按我国古代经、史、子、集分类法的顺序介绍了《说文解字》《周易》《尚书》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋、诗文的情况,系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。

创作背景

我国旧式的读经训练影响了学生对新知识的学习和接受,也影响了真正意义上的文化继承。新式教育的兴起,扭转了这一局面,同时也规定了初、高中学生了解本国固有文化、培养“读解古书,欣赏中国文学名著之能力”等要求。但当时,我国的经典,大部分还未经过现代意义上的整理,一般人往往敬而远之。同时,给这类经典分段、标点、注释,用白话文翻译等工作都还没有深入、具体地做。

1937年10月,教育家杨振声建议朱自清写一些有关中国文化的课文,这成为他写作《经典常谈》的直接缘起。他希望读者能把这部书当作一只船,“航到经典的海里去”。

《说文解字》第一

《周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

“三礼”第五

《春秋》三传第六

“四书”第七

《战国策》第八

《史记》《汉书》第九

诸子第十

辞赋第十一

诗第十二

文第十三

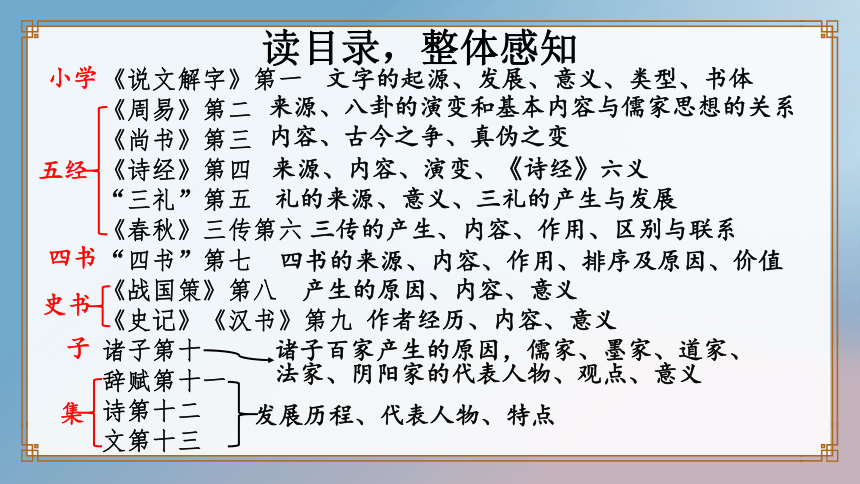

读目录,整体感知

文字的起源、发展、意义、类型、书体

来源、八卦的演变和基本内容与儒家思想的关系

内容、古今之争、真伪之变

来源、内容、演变、《诗经》六义

礼的来源、意义、三礼的产生与发展

三传的产生、内容、作用、区别与联系

四书的来源、内容、作用、排序及原因、价值

产生的原因、内容、意义

作者经历、内容、意义

诸子百家产生的原因,儒家、墨家、道家、法家、阴阳家的代表人物、观点、意义

发展历程、代表人物、特点

小学

五经

四书

史书

子

集

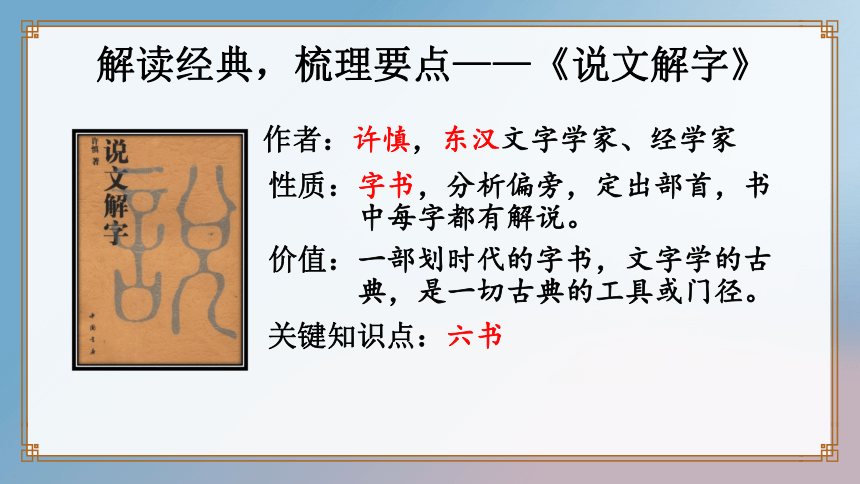

解读经典,梳理要点——《说文解字》

作者:许慎,东汉文字学家、经学家

性质:字书,分析偏旁,定出部首,书

中每字都有解说。

价值:一部划时代的字书,文字学的古

典,是一切古典的工具或门径。

关键知识点:六书

解读经典,梳理要点——《说文解字》

仓颉造字

姓名:仓颉

职业:史官

造字缘由:秦以前,文字发生与演化的时代,字体因世因国而异,官书虽是系统相承,民间书却极为庞杂。

造字方法:看到地上的兽蹄鸟爪的痕迹。

字书:《史籀篇》周宣王时期

《仓颉篇》秦˙李斯

《急就篇》西汉˙史游

解读经典,梳理要点——《说文解字》

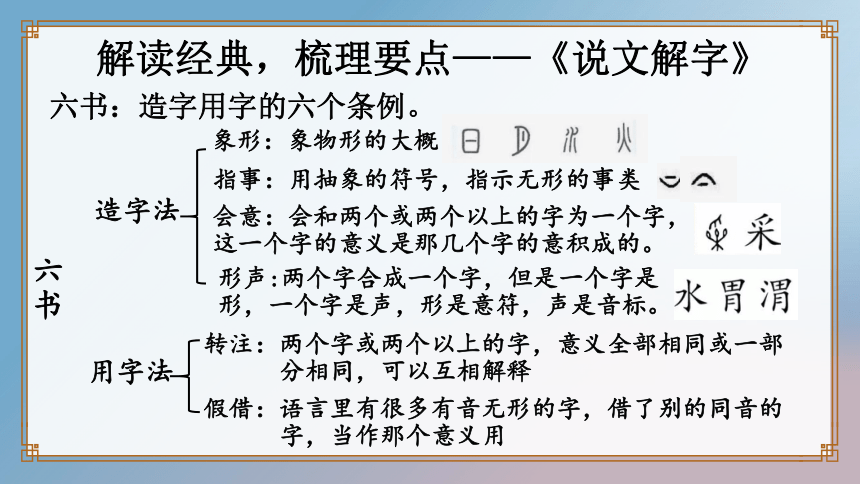

六书:造字用字的六个条例。

六书

造字法

用字法

象形:象物形的大概

指事:用抽象的符号,指示无形的事类

会意:会和两个或两个以上的字为一个字,这一个字的意义是那几个字的意积成的。

形声:两个字合成一个字,但是一个字是形,一个字是声,形是意符,声是音标。

假借:语言里有很多有音无形的字,借了别的同音的

字,当作那个意义用

转注:两个字或两个以上的字,意义全部相同或一部

分相同,可以互相解释

解读经典,梳理要点——《说文解字》

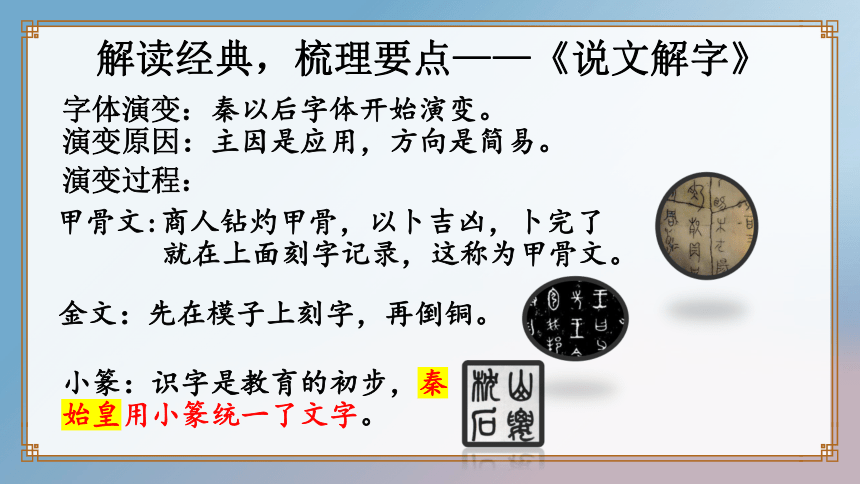

字体演变:秦以后字体开始演变。

演变原因:主因是应用,方向是简易。

演变过程:

甲骨文:商人钻灼甲骨,以卜吉凶,卜完了

就在上面刻字记录,这称为甲骨文。

金文:先在模子上刻字,再倒铜。

小篆:识字是教育的初步,秦始皇用小篆统一了文字。

解读经典,梳理要点——《说文解字》

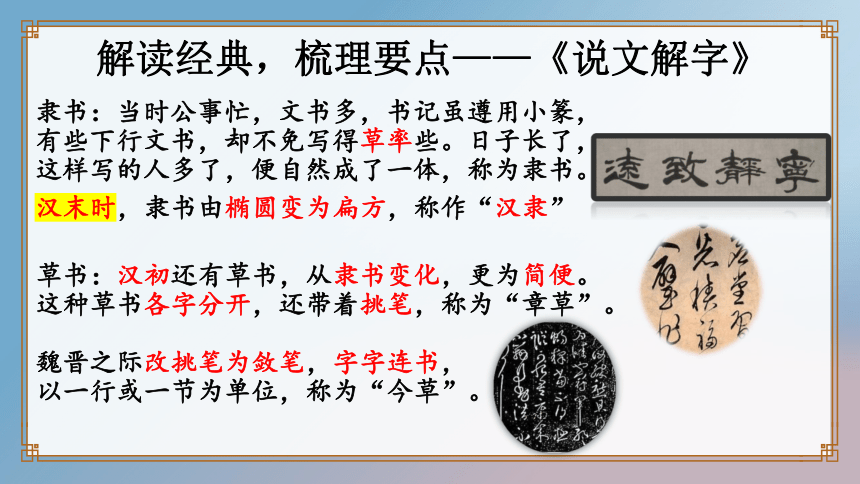

隶书:当时公事忙,文书多,书记虽遵用小篆,有些下行文书,却不免写得草率些。日子长了,这样写的人多了,便自然成了一体,称为隶书。

草书:汉初还有草书,从隶书变化,更为简便。这种草书各字分开,还带着挑笔,称为“章草”。

魏晋之际改挑笔为敛笔,字字连书,

以一行或一节为单位,称为“今草”。

汉末时,隶书由椭圆变为扁方,称作“汉隶”

解读经典,梳理要点——《说文解字》

行书:正书简化,便成行书,起于晋代。

正书不免于拘,草书不免于放,行书介乎两者之间,最为适用。

楷书:魏晋之际,隶书去了挑笔变为“正书”;正书本是扁方的,到陈隋时渐渐变方了,到唐代又渐渐变长了。

甲、金、篆、隶、草、楷、行

解读经典,梳理要点——《周易》

八卦作用:辟邪还只是它的小神通,它的大神通

在它能够因往知来,语言吉凶。

八卦传说:①伏羲画的。②河图③洛书

八卦起源:商民用甲骨卜吉凶,然后便将卜的人、卜的日子、

卜的问句等用刀笔刻在甲骨上,这便是卜辞。

周朝用筮法辅助卜法,筮法里六十四卦,一卦有六画,每画叫作一爻。断定吉凶的辞,原叫作繇辞。

卜筮官将卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》

解读经典,梳理要点——《周易》

《周易》演变

西周:《周易》在当时只是一部切用的筮书。

战国末期:《周易》变成儒家的经典。

道家、阴阳家学说盛行,儒家受两派影响,对《周易》的卦爻辞作了种种新解释,借着卦爻辞发扬儒家哲学,这种新解释的内容,便是所谓《易传》。

《系辞》是最重要的一部《易传》,借着八卦和卦爻辞发挥着融合儒道的哲学,和观象制器的故事,大大增加了《周易》的价值。

汉代:“六经”之首。

解读经典,梳理要点——《周易》

《周易》趣味知识

易有太极

是生两仪

两仪生四象

四象生八卦。

八卦口诀

乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗,离中虚,坎中满,兑上缺,巽下断。

解读经典,梳理要点——《尚书》

名称:《尚书》

内容:包括虞、夏、商、周四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话,也有记事的,大部分是战国末年人的制作。

地位:中国最古的记言的历史。

记言大部分照说的话写下来;虽然也须略加剪裁,但是尽可以不必多费心思。记事需要化自称为他称,剪裁也难,费的心思自然要多得多。(《经典常谈》)

解读经典,梳理要点——《尚书》

伏生与《尚书》

背景:秦始皇烧天下诗书及诸侯史记,并禁止民间私藏一切书。

扶生授经:伏生本是秦博士,始皇下诏书烧书时,他将《尚书》藏在墙壁里,仅存29篇,他就守着这些教授于齐鲁之间。汉文帝知晓后,命晁错跟随学习。

影响:伏生的私人教授加上朝廷的提倡,使《尚书》流传开去

解读经典,梳理要点——《尚书》

《今文尚书》与《古文尚书》

《今文尚书》:伏生的学生学习《尚书》,用当时的隶书钞录流布,这就是东汉以来所谓的《今文尚书》。

《古文尚书》:汉景帝时,鲁恭王为了扩展自己的宫殿,去拆毁孔子的旧宅。在墙壁里得着“古文”经传数十篇,其中有《书》。孔子的后人孔安国加以整理,发见其中的《书》比通行本多出十六篇,这称为《古文尚书》。

发展:汉哀帝时刘歆想立 《古文尚书》博士,引起今古之争。后来张霸、王肃伪作《古文尚书》,指导清朝才被证伪。

解读经典,梳理要点——《诗经》

《诗经》的由来

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了。

乐工收集天下歌谣以供贵族祭祖、宴饮等,战国时,贵族没落,乐工流离,乐谱也渐渐亡失,流传下来的便是《诗经》。

解读经典,梳理要点——《诗经》

《诗经》的发展

1.诗以言志:和政治有关系

春秋时宴饮通行赋诗,都从诗篇里断章取义,表示这国对那国或这人对那人的愿望、感谢、责难等等。

2.孔子:讨论做人的道理

孔子时代,诗篇的本义渐渐模糊,于是孔子用《诗》来讨论做学问做人的道理。

孔子以后,“《诗》三百”成为儒家的“六经”之一

解读经典,梳理要点——《诗经》

《诗经》的发展

3.《诗经》的解释

最有权威的是毛亨和毛苌的《诗传》和郑玄《诗笺》,差不多全是断章取义,甚至断句取义。

原则:以史证诗,这样的思想最先具体的表现在《诗序》里。

《诗序》

《大序》 总论说明诗的教化作用

《小序》 大约是大小毛公所作,以史证诗。

解读经典,梳理要点——《诗经》

《诗经》六义

按诗歌内容

按诗歌手法

风:各地民歌

雅:正统的宫廷乐歌

颂:祭祀乐歌

赋:直接铺叙,抒发感情

比:以彼物写此物

兴:先言他物引起所咏之辞

解读经典,梳理要点——“三礼”

一、礼

1.原因:初有人的时候,各人有各人的欲望,各人都要满足自己的欲望;没有界限,没有分际,大家就争起来了。你争我争,社会就乱起来了。

2.构成:

政治制度:贵贱有别,长幼有序,各司其职。

宗教仪式:天子诸侯祭祀天地山川,子孙祭祀祖先。

风俗习惯:居丧、婚姻、宴会等,人际关系

3.伪礼:社会情形变了,人的生活跟着变,人的喜怒爱恶虽然还是喜怒爱恶,可是对象变了。那些礼的惰性却很大,并不跟着变。这就留下了许许多多遗形物,没有了需要,没有了意义;不近人情的伪礼,只会束缚人。

解读经典,梳理要点——“三礼”

二、乐

1.从来礼乐并称,但乐实在是礼的一部分;乐附属于礼,用来补助仪文的不足,乐包括歌和舞。

2.作用:

乐教人平心静气,互相和爱,教人联合起来,成为一整个儿。

乐有改善人心、移风易俗的功用与政治是相通的。

三、礼

《仪礼》:大约是当时实施的礼制。

《周礼》:一套理想的政治制度。

《礼记》:儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼论之作。

解读经典,梳理要点——《春秋》三传

一.孔子与《春秋》

1.《春秋》

时间:公元722-前481年(共242年)

体例:编年体

地位:我国现存的第一部编年史,也是我们第一部通史。

2.孔子与《春秋》

传说:猎户获麟

孔子发愿:修一部《春秋》,要让人从具体的事例里,得到善恶的教训,他相信这样得来的教训比抽象的议论深切著明的多。

解读经典,梳理要点——《春秋》三传

二.《春秋》三传

1春秋大义:明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训,这是一;夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥夷狄,实现民族大一统的理想,这是二。前者是人君的明鉴,后者是拨乱反正的程序。

2.《春秋》三传

《公羊传》

《榖梁传》

《左传》传为鲁国左丘明依《春秋》而作,以叙事为主,参考群籍,详述史事,征引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。其文学本领表现在记述辞令和描写战争上,是中国古代第一部叙事完备的编年体史书。

两家全以解经为主,咬文嚼字得更利害些。

解读经典,梳理要点——四书

一.四书的内容

《大学》:是初学者入德的门径,还可以知道古人做学问的程序。

《中庸》:是传授心法的书,是子思记下来传给孟子的,书中人生哲理意味深长。

《论语》:是孔子弟子们记的,这部书不但显示了一个伟大的人格—孔子,并且让读者学习许多做学问做人的道理。

《孟子》:据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”“利”甚严;而辩“性善”,影响更大。

解读经典,梳理要点——四书

二.四书的由来与顺序

1.由来:朱熹将《中庸》放在第三步,和《大学》《论语》《孟子》合为“四书”,后来朝廷规定“四书”为科举用书。

2.顺序:因为《大学》《中庸》篇页不多,合为一本;而后《大学》《中庸》《论语》《孟子》的顺序约定俗成了。

3.六艺:礼、乐、射、御、书、数

解读经典,梳理要点——《战国策》

一.战国时代

1.三家分晋:春秋末年,晋被韩魏赵三家分了这在历史上被视为春秋之终,战国之始的分水岭。

2.战国七雄:秦、楚、燕和新兴的齐、赵、魏、韩并称为战国七雄。各成一单位,各自争存,各自争强,战争比以前更严重。

二.游说之士

1.背景:那时候君主和大臣都竭力招揽有技能的人,甚至学鸡鸣狗盗的也都收留着。这是所谓好客、好士的风气。其中最高的是说客,是游说之士。

解读经典,梳理要点——《战国策》

2.合纵:合众弱以攻一强。(苏秦)

连横:事一强以攻众弱。(张仪)

3.评价:

他们凭他们的智谋和辩才,给人家画策,办外交;谁用他们就帮谁。他们是职业的所图的是自己的功名富

贵;帮你的时候帮你,不帮的时候也许害你。翻覆,在他们看来是没有什么的。本来呢,当时七雄分立,没有共主,没有盟主,各干各的,谁胜谁得势。国际间没有是非,爱帮谁就帮谁,反正都一样。

解读经典,梳理要点——《战国策》

三.《战国策》

编者:汉代刘向在汉初著名说客蒯通整理和润饰的基础上编成《战国策》。

体例:国别体

时间:所记上接春秋时代,下至楚汉兴起为止,共二百零二年(公元前403-前202年)。

内容:战国说客的说辞及相关活动、事件等。

特点:文辞极好

影响:战国作为一个时代名称,始于《战国策》。

解读经典,梳理要点——《史记》《汉书》

一.正史

1.左史、右史:左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》。

2.《史记》创了纪传体,《汉书》采用《史记》体制,以汉事为断。

后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书;二十四史里,《史记》《汉书》以外的二十二史都如此,称为“正史”。

二.司马迁与《史记》

1.司马迁经历:早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任郎中,奉使西南。二十八岁任太史令,继承父业,著述历史。后因替李陵败降之事辩解而受宫刑,调任中书令,发奋继续完成所著史籍。

解读经典,梳理要点——《史记》《汉书》

2.《史记》(《太史公书》《太史公记》《太史公》)

作者:司马迁 体例:纪传体

内容:《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的;十表,以分年略记世代为主;八书,记典章制度的沿革;三十世家,记侯国世代存亡;七十列传,类记各方面人物。

地位:中国历史上第一部纪传体通史,二十四史之首。

特点:《史记》虽然窃比《春秋》,却并不用那咬文嚼字的书法,只据事实录,使善恶自见。书里时有著者牢骚之辞,却增加了书的情韵。

解读经典,梳理要点——《史记》《汉书》

2.这部书没有流传下来,但他的儿子班固的《汉书》是用它作底本的。班固著《汉书》未完成而卒,其妹班昭奉汉和帝命与马续参考皇家藏书,续写班固遗作。

作者:班固 体例:纪传体 地位:中国第一部纪传体断代史

内容:以断代述史,起于高祖,终于平帝时王莽之诛,共十二世,230年,作纪、表、志、传凡百篇。

三.《汉书》

成书过程:1.《史记》以后,续作很多,但不是偏私,就是鄙俗;班彪加以整理补充,著了六十五篇《后传》。他详论《史记》的得失,大体确当不移。

解读经典,梳理要点——《史记》《汉书》

特点:汉代是个辞赋的时代,所谓“华”便是辞赋化。《史记》当时还用散行文字;到了《汉书》,便弘丽精整,多用排偶,句子也长了。这正是辞赋的影响。

四.《史记》《汉书》异同

不同:《史记》文直而事核,《汉书》文赡而事详。司马迁感慨多,微情妙旨,时在文字蹊径之外;《汉书》却一览之余,情词俱尽。但是就史论史,班固也许比较客观些,比较合体些。

相同:两书文质和繁省虽然各不相同,而所采者博,所择者精,却是一样;组织的弘大,描写的曲达,也同工异曲。

解读经典,梳理要点——诸子

一.社会背景

春秋末年,封建制度开始崩坏,在这个大变动当中,一些才智之士对于当前的情势,有种种的看法,有种种的主张;他们都想收拾那动乱的局面,让它稳定下来。他们根据的自己的见解各说各的,都“持之有故,言之成理”。这便是诸子之学,大部分可以称为哲学。

二.儒家与孔子、孟子、荀子

1.孔子——第一个开门授徒的人

①孔子主张有教无类,是第一个将学术民众化的人。

②开了讲学游说的风气。

解读经典,梳理要点——诸子

三.墨家

2.孟子

①性善论。 ②主张施行“仁政”,一切政治的经济的都是为民设的,君是为民设的。

3.荀子

①性恶论。 ②霸政——和仁政相对,霸主的种种制作设施不过是达到好名好利尊荣的手段罢了。

1.出身:下层失业流民,多半会成为武士。墨家的创始者墨翟便出于武士,“墨”原是做苦工的犯人的意思,墨家本是贱者,也就不辞用这个译名自称他们的学派。

解读经典,梳理要点——诸子

四.道家

2. 思想:他们不但是打仗的专家,并且是制造战争器械的专家。但墨家和别的武士不同,他们反对侵略,提倡“非攻”“兼爱”。

1.思想:道家反对一切文化和制度。道家出于隐士,他们看见时世太乱,难以挽救,便消极起来,对于世事,取一种不闻不问的态度。2.代表人物

①杨朱:主张“全生保真,不以物累形”的为我学说。

②老子:主张顺应自然,无为而为,无治而治。

③庄子:更进一步,主张绝对的自由、绝对的平等。

老庄两派汉代总称为道家。

解读经典,梳理要点——诸子

五.法家

法家出于“法术之士”。贵族政治崩坏,法术之士便创一种新的政治方法帮助当时的君主整理国政,做他们的参谋,这就是法治。法术之士有重势、重术、重法三派,而韩非子集其大成。

六.阴阳家

古代贵族养着礼、乐专家,也养着巫祝术数专家。礼、乐专家后来沦为儒士;巫祝术数专家便沦为方士。汉代所称的阴阳家便出自方士,古代术数注意于所谓“天人之际”,以为天道人事互相影响。战国末年有些人更将这种思想推行起来,并加以理论化,使它成为一贯的学说,这就是阴阳家。

解读经典,梳理要点——诸子

七.思想的统一

1.秦相吕不韦编撰《吕氏春秋》,想化零为整,集合众长,统一思想,但他的基调却是道家。

2.汉武帝时期淮南王刘安效仿吕不韦编撰《淮南子》也以道家为思想基调,想要统一思想。然而最后成功的人却是董仲舒,他向汉武帝谏言“罢黜百家,独尊儒术”帝王用功名利禄提倡儒学,儒学统于一尊。

解读经典,梳理要点——辞赋

一.屈原

屈原:名平,字原,伟大爱国主义诗人,中国浪漫主义文学的奠基人。

经历:屈原因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。楚国鄞都被秦军攻破后,自沉于泪罗江,以身殉楚国。

著作:《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇,都是他放逐时候所作。《离骚》尤其是千古流传的杰构。《九章》的各篇原是分立的,有些是初次被放时所作,有些是二次被放时所作,大约汉时才合在一起,给了“九章”的名字。

解读经典,梳理要点——辞赋

4.艺术特色:①屈原在《离骚》中用了许多神话里的譬喻和动植物的譬喻,委曲地表达出他对楚怀王的忠爱,对于贤人君子的向往,对于群小的深恶痛疾。他将怀王比作美人,他是求之不得、辗转反侧;他又将贤臣比作香草。“美人香草” 从此便成为政治的譬喻,影响后来解诗作诗的人很大。

②《离骚》各篇多用兮字足句,句逗以参差不齐为主。

二.辞

从《诗经》二南到《离骚》,能看出句逗由短而长、由齐而畸的一个趋势,屈原诸作奠定了这种体制,模拟的日渐变多,其中最出色的是宋玉。

到了汉代,模拟《离骚》的更多,汉武帝时最盛。汉时称这种体制为“辞”又称为“楚辞”,刘向将这些东西编辑起来,成为《楚辞》一书。(中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集)

解读经典,梳理要点——辞赋

三.赋

发展:

①荀子的《赋篇》最早称“赋”,《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。

②荀赋和屈辞合一,也许是在贾谊手里。贾谊是荀卿的再传弟子,他的境遇近于屈原,又久居屈原的故乡,他模拟屈原的体制,却袭用了荀卿的“赋”的名字。

③“赋”本是“铺”的意思,铺张倒是本来面目。可是铺张的作用原在讽谏,这时却为铺张而铺张。东汉班固作《两都赋》,张衡仿作《二京赋》,晋左思又作《三都赋》是散文的更进一步。此后赋体渐渐缩短,字句整炼起来,务求精巧,不再用来讽谏。

④唐宋两代,以诗赋取士,规定程式。

解读经典,梳理要点——诗

一.汉代的诗

汉武帝立乐府,采集代、赵、秦、楚的歌谣和乐谱,以备传习唱奏。这种种乐歌,后来称为“乐府诗”,简称“乐府”。北宋太原郭茂倩收集汉乐府以下历代合乐的和不合乐的歌谣,以及模拟之作,成为《乐府诗集》;汉乐府以叙事为主。所叙的社会故事和风俗最多。

东汉时,乐歌已经普遍化,文人仿作的渐多,就中也有仿作整齐的五言的;而最高的成就是《文选》所录的《古诗十九首》。汉献帝建安年间,曹氏父子三人用乐府旧题,改作新词,尤其在五言诗上下功夫。真正奠定五言诗的基础的则是魏代的阮籍,他扩大了诗的范围,正式成立了抒情的五言诗。

解读经典,梳理要点——诗

二.魏晋南北朝的诗

晋代诗渐渐排偶化、典故化,玄言诗兴盛,陶渊明、谢灵运应时而出。陶渊明将田园生活描写在诗里,被称作是“隐逸诗人之宗”,谢灵运是第一个在诗里用全力刻画山水的人。

齐武帝发展 永明年间,“声律说”大盛。到了梁简文帝,又加新变,专咏艳情,称为“宫体”诗历程 的境界更狭窄了。这种形式与题材的新变,一直影响到唐初的诗。

这时候七言的乐歌渐渐发展。唐代谐调发展,成立了律诗绝句,称为近体;不是谐调的诗,称为古体;又成立了古近体的七言诗。古体的五言诗也变了格调。这些都是划时代的。南北朝民歌中,五言四句的谐调最多,影响了唐人。

三.唐代的诗

解读经典,梳理要点——诗

宫体诗渐渐有人觉得腻味了;陈子昂、李白等说这种诗颓靡浅薄,没有价值。他们否定了当时古体诗的题材和形式,开始创作新体诗。

李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,表现广大的实在的人生,诗的领域扩大了,价值也增高了,给诗开辟了新世界。

元稹、白居易继续杜甫写实的表现人生的态度,他们开始将这种态度理论化,反对雕琢字句,主张诚实自然。他们将自己的诗分为“讽喻”和“非讽喻”的两类。

晚唐时李商隐和杜牧为大家,他们集中力量在律诗上,用典精巧,对偶整切。

解读经典,梳理要点——诗

宋初的诗专学李商隐,王禹儒独学杜甫,开了新风气。

欧阳修、梅尧臣接着发现了韩愈,起始了宋诗的散文化。散文化到苏轼便发展到了极致,他将禅理大量的放进诗里,他的诗气象宏阔,铺叙宛转,又长于譬喻。

苏轼门下黄庭坚,是第一个有意的讲究诗的技巧的人,他作诗着重锻炼,着重句律,开了江西诗派。南宋的三大诗家杨万里、范成大、陆游都是从苏轼的江西诗派变化出来的。

四.宋代的诗

解读经典,梳理要点——诗

向来论诗推尊唐以前的五言古诗是诗的正宗,唐以后的五言古诗,虽有变化可还是诗。七言歌行及近体成立于唐代,只以唐代为正宗。宋诗议论多,又一味刻画,多用俗语,拗折声调。他们说这只是押韵的文,不是诗。但推尊宋诗的却以为天下事物穷则变,变则通,诗也是如此。诗歌发展各朝各代均有优点和缺点,只要求新、求变,便都是进步。

五.论诗

解读经典,梳理要点——文

春秋时期列国外交的言语称为“辞”或“命”又合称为“辞命”或“辞令”。战国时代,游说之风大盛。所以最重说辞。他们的说辞铺张局势,最重辩。

孔子开了私人讲学的风气,从此也便有了第一种私家的著作《论语》。诸子书大概多是弟子们及后学者所记,记言为主这种记言是直接的对话,由对话而发展发展的独白,便是“论”。

还有一种“寓言”,借着神话或历史故事来抒论。《庄子》多用神话,《韩非子》多用历史故事。

直到《吕氏春秋》才成了第一部有系统的书。

伴随着议论文的发展,记事文也有了长足的进步。《左传》只是记事,《史记》进一步描写人。

一.先秦时的文

解读经典,梳理要点——文

春秋时期列国外交的言语称为“辞”或“命”又合称为“辞命”或“辞令”。战国时代,游说之风大盛。所以最重说辞。他们的说辞铺张局势,最重辩。

孔子开了私人讲学的风气,从此也便有了第一种私家的著作《论语》。诸子书大概多是弟子们及后学者所记,记言为主这种记言是直接的对话,由对话而发展发展的独白,便是“论”。

还有一种“寓言”,借着神话或历史故事来抒论。《庄子》多用神话,《韩非子》多用历史故事。

直到《吕氏春秋》才成了第一部有系统的书。

伴随着议论文的发展,记事文也有了长足的进步。《左传》只是记事,《史记》进一步描写人。

二.汉代的文

解读经典,梳理要点——文

1.梁昭明太子在《文选》里第一次提出“文”的标准,用典故、有对偶、谐声调的抒情作品叫作“文”。这种文大体上专指诗赋和骈体。

2.这时期还发展出两种新文体,一是佛典的翻译,一是群经的义疏。不过没有人将这些当作“文”的。“文”只用来称“沉思翰藻”的作品。

三.魏晋南北朝的文

1.隋代有人指出“沉思翰藻”的文“浮”“艳”,北周的苏绰首先提倡复古,李谔等纷纷响应,唐初陈子昂提倡改革文体,韩愈继往开来倡导“古文运动”,力求以散行的句子换去排偶的句子,句逗总弄得参参差差的。

四.唐宋的文

解读经典,梳理要点——文

唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏辙、苏轼、曾巩、王安石(口诀:一韩一柳一欧阳,三苏曾巩带一王)

柳宗元与韩愈,宋代并称。柳宗元的深幽精洁,最工游记,他创造了描写景物的新语,代表作有“永州八记”。欧阳修所作纡徐曲折,而能条达疏畅,无艰难劳苦之态,最以言情见长;三苏长于议论。欧、苏以后,古文成了正宗。

2.唐代又有两种新文体发展,一是语录,起于禅宗;一是传奇,是有结构的小说。二者都是佛家的影响。

1.到了宋代,又有话本,这是白话小说的老祖宗。后来能将许多关联的故事组织起来,分为“章回”了:这是体制上一个大进步。

五.宋代的文

解读经典,梳理要点——文

2.明代用八股文取士,一般文人都镂心刻骨的去简练揣摩,但除了口吻、技巧和声调之外,八股文里是空洞无物的。这原是君主牢笼士人的玩意儿,但他的影响极大,明清两代的古文大家几乎没有一个不是八股文出身的。

3.清代中叶,古文有桐城派,便是八股文的影响。桐城派的开山祖师是方苞,而姚鼐集其大成。他们都是安徽桐城人,当时有“天下文章在桐城”的话,所以称为桐城派。

4.而海通以来,世变日亟,事理的繁复,有些绝非古文所能表现。因此聪明才智之士渐渐打破古文的格律,放手作去。梁启超先生的“新文体”可算登峰造极。胡适之先生提倡白话文,经过五四运动,白话文畅行。

白话文的现代化,也是国语的现代化。中国一切都在现代化的过程中,语言的现代化也是自然的趋势,并不足怪。

品读经典,总结艺术特点

本书文字讲究,体现了简练平实、自然流畅的散文风格。文章由事入理的写法,极大地增强了学术文章的文学性和可读性。

1.在风格上,这是一部用散文手法谈学术的佳作。

全书十三篇,前九篇谈“小学”和经史,以经典为主,力求点面结合;后四篇论子部和集部,以文体为中心,又做到点线结合。

2.在内容上,本书具有点面结合、点线结合的特色。

3.在结构上,层次清晰,逻辑严密。

品读经典,领悟读经意义

请你结合本书的内容,说说中学生阅读中国古代经典的意义。①可以学习语文知识,比如可以从《说文解字》中了解汉字的造字法和每个字的造字本义;

②可以了解当时社会现状,比如可以从《战国策》中了解战国时期盛行策士游说这一历史事实;

③可以充实精神内涵,比如读《汉书》,我们可以通过其中古人的故事,感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界;

④可以提升个人修养,比如从懦家经典中我们可以汲取有关学习、做人等多方面的道理,提升自身修养。

朱自清的《经典常谈》如同一支让我们向中国传统文化深海中航行的船蒿,给我们指明方向,让我们向中国文化经典深处漫溯。无论时代怎么进步,社会怎么改变,经典作品作为先贤留给我们的宝贵遗产,其生命力是顽强的,其作用是巨大的。希望大家在闲暇之际能重拾经典,传承弘扬并不断创新,让经典永不落幕。

我国经典,未经整理,读起来特别难,一般人往往望而生畏,结果是敬而远之。

这样办虽然不能教一般人直接亲近经典,却能启发他们的兴趣,引他们到经典的大路上去。这部小书也只是向这方面努力的工作。如果读者能把它当作一只船,航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。

——《经典常谈˙序》

经典常谈

朱自清

作者介绍

朱自清

1898-1948

字佩弦,江苏扬州人。

著名散文家、诗人、古典文学学者、民主战士。

毕业于北京大学,后来到清华大学任教。

著有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》《你我》《伦敦杂记》,学术论著有《新诗杂话》《诗言志辨》《经典常谈》等。

作品简介

《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。

全书共13篇,按我国古代经、史、子、集分类法的顺序介绍了《说文解字》《周易》《尚书》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋、诗文的情况,系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。

创作背景

我国旧式的读经训练影响了学生对新知识的学习和接受,也影响了真正意义上的文化继承。新式教育的兴起,扭转了这一局面,同时也规定了初、高中学生了解本国固有文化、培养“读解古书,欣赏中国文学名著之能力”等要求。但当时,我国的经典,大部分还未经过现代意义上的整理,一般人往往敬而远之。同时,给这类经典分段、标点、注释,用白话文翻译等工作都还没有深入、具体地做。

1937年10月,教育家杨振声建议朱自清写一些有关中国文化的课文,这成为他写作《经典常谈》的直接缘起。他希望读者能把这部书当作一只船,“航到经典的海里去”。

《说文解字》第一

《周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

“三礼”第五

《春秋》三传第六

“四书”第七

《战国策》第八

《史记》《汉书》第九

诸子第十

辞赋第十一

诗第十二

文第十三

读目录,整体感知

文字的起源、发展、意义、类型、书体

来源、八卦的演变和基本内容与儒家思想的关系

内容、古今之争、真伪之变

来源、内容、演变、《诗经》六义

礼的来源、意义、三礼的产生与发展

三传的产生、内容、作用、区别与联系

四书的来源、内容、作用、排序及原因、价值

产生的原因、内容、意义

作者经历、内容、意义

诸子百家产生的原因,儒家、墨家、道家、法家、阴阳家的代表人物、观点、意义

发展历程、代表人物、特点

小学

五经

四书

史书

子

集

解读经典,梳理要点——《说文解字》

作者:许慎,东汉文字学家、经学家

性质:字书,分析偏旁,定出部首,书

中每字都有解说。

价值:一部划时代的字书,文字学的古

典,是一切古典的工具或门径。

关键知识点:六书

解读经典,梳理要点——《说文解字》

仓颉造字

姓名:仓颉

职业:史官

造字缘由:秦以前,文字发生与演化的时代,字体因世因国而异,官书虽是系统相承,民间书却极为庞杂。

造字方法:看到地上的兽蹄鸟爪的痕迹。

字书:《史籀篇》周宣王时期

《仓颉篇》秦˙李斯

《急就篇》西汉˙史游

解读经典,梳理要点——《说文解字》

六书:造字用字的六个条例。

六书

造字法

用字法

象形:象物形的大概

指事:用抽象的符号,指示无形的事类

会意:会和两个或两个以上的字为一个字,这一个字的意义是那几个字的意积成的。

形声:两个字合成一个字,但是一个字是形,一个字是声,形是意符,声是音标。

假借:语言里有很多有音无形的字,借了别的同音的

字,当作那个意义用

转注:两个字或两个以上的字,意义全部相同或一部

分相同,可以互相解释

解读经典,梳理要点——《说文解字》

字体演变:秦以后字体开始演变。

演变原因:主因是应用,方向是简易。

演变过程:

甲骨文:商人钻灼甲骨,以卜吉凶,卜完了

就在上面刻字记录,这称为甲骨文。

金文:先在模子上刻字,再倒铜。

小篆:识字是教育的初步,秦始皇用小篆统一了文字。

解读经典,梳理要点——《说文解字》

隶书:当时公事忙,文书多,书记虽遵用小篆,有些下行文书,却不免写得草率些。日子长了,这样写的人多了,便自然成了一体,称为隶书。

草书:汉初还有草书,从隶书变化,更为简便。这种草书各字分开,还带着挑笔,称为“章草”。

魏晋之际改挑笔为敛笔,字字连书,

以一行或一节为单位,称为“今草”。

汉末时,隶书由椭圆变为扁方,称作“汉隶”

解读经典,梳理要点——《说文解字》

行书:正书简化,便成行书,起于晋代。

正书不免于拘,草书不免于放,行书介乎两者之间,最为适用。

楷书:魏晋之际,隶书去了挑笔变为“正书”;正书本是扁方的,到陈隋时渐渐变方了,到唐代又渐渐变长了。

甲、金、篆、隶、草、楷、行

解读经典,梳理要点——《周易》

八卦作用:辟邪还只是它的小神通,它的大神通

在它能够因往知来,语言吉凶。

八卦传说:①伏羲画的。②河图③洛书

八卦起源:商民用甲骨卜吉凶,然后便将卜的人、卜的日子、

卜的问句等用刀笔刻在甲骨上,这便是卜辞。

周朝用筮法辅助卜法,筮法里六十四卦,一卦有六画,每画叫作一爻。断定吉凶的辞,原叫作繇辞。

卜筮官将卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》

解读经典,梳理要点——《周易》

《周易》演变

西周:《周易》在当时只是一部切用的筮书。

战国末期:《周易》变成儒家的经典。

道家、阴阳家学说盛行,儒家受两派影响,对《周易》的卦爻辞作了种种新解释,借着卦爻辞发扬儒家哲学,这种新解释的内容,便是所谓《易传》。

《系辞》是最重要的一部《易传》,借着八卦和卦爻辞发挥着融合儒道的哲学,和观象制器的故事,大大增加了《周易》的价值。

汉代:“六经”之首。

解读经典,梳理要点——《周易》

《周易》趣味知识

易有太极

是生两仪

两仪生四象

四象生八卦。

八卦口诀

乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗,离中虚,坎中满,兑上缺,巽下断。

解读经典,梳理要点——《尚书》

名称:《尚书》

内容:包括虞、夏、商、周四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话,也有记事的,大部分是战国末年人的制作。

地位:中国最古的记言的历史。

记言大部分照说的话写下来;虽然也须略加剪裁,但是尽可以不必多费心思。记事需要化自称为他称,剪裁也难,费的心思自然要多得多。(《经典常谈》)

解读经典,梳理要点——《尚书》

伏生与《尚书》

背景:秦始皇烧天下诗书及诸侯史记,并禁止民间私藏一切书。

扶生授经:伏生本是秦博士,始皇下诏书烧书时,他将《尚书》藏在墙壁里,仅存29篇,他就守着这些教授于齐鲁之间。汉文帝知晓后,命晁错跟随学习。

影响:伏生的私人教授加上朝廷的提倡,使《尚书》流传开去

解读经典,梳理要点——《尚书》

《今文尚书》与《古文尚书》

《今文尚书》:伏生的学生学习《尚书》,用当时的隶书钞录流布,这就是东汉以来所谓的《今文尚书》。

《古文尚书》:汉景帝时,鲁恭王为了扩展自己的宫殿,去拆毁孔子的旧宅。在墙壁里得着“古文”经传数十篇,其中有《书》。孔子的后人孔安国加以整理,发见其中的《书》比通行本多出十六篇,这称为《古文尚书》。

发展:汉哀帝时刘歆想立 《古文尚书》博士,引起今古之争。后来张霸、王肃伪作《古文尚书》,指导清朝才被证伪。

解读经典,梳理要点——《诗经》

《诗经》的由来

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了。

乐工收集天下歌谣以供贵族祭祖、宴饮等,战国时,贵族没落,乐工流离,乐谱也渐渐亡失,流传下来的便是《诗经》。

解读经典,梳理要点——《诗经》

《诗经》的发展

1.诗以言志:和政治有关系

春秋时宴饮通行赋诗,都从诗篇里断章取义,表示这国对那国或这人对那人的愿望、感谢、责难等等。

2.孔子:讨论做人的道理

孔子时代,诗篇的本义渐渐模糊,于是孔子用《诗》来讨论做学问做人的道理。

孔子以后,“《诗》三百”成为儒家的“六经”之一

解读经典,梳理要点——《诗经》

《诗经》的发展

3.《诗经》的解释

最有权威的是毛亨和毛苌的《诗传》和郑玄《诗笺》,差不多全是断章取义,甚至断句取义。

原则:以史证诗,这样的思想最先具体的表现在《诗序》里。

《诗序》

《大序》 总论说明诗的教化作用

《小序》 大约是大小毛公所作,以史证诗。

解读经典,梳理要点——《诗经》

《诗经》六义

按诗歌内容

按诗歌手法

风:各地民歌

雅:正统的宫廷乐歌

颂:祭祀乐歌

赋:直接铺叙,抒发感情

比:以彼物写此物

兴:先言他物引起所咏之辞

解读经典,梳理要点——“三礼”

一、礼

1.原因:初有人的时候,各人有各人的欲望,各人都要满足自己的欲望;没有界限,没有分际,大家就争起来了。你争我争,社会就乱起来了。

2.构成:

政治制度:贵贱有别,长幼有序,各司其职。

宗教仪式:天子诸侯祭祀天地山川,子孙祭祀祖先。

风俗习惯:居丧、婚姻、宴会等,人际关系

3.伪礼:社会情形变了,人的生活跟着变,人的喜怒爱恶虽然还是喜怒爱恶,可是对象变了。那些礼的惰性却很大,并不跟着变。这就留下了许许多多遗形物,没有了需要,没有了意义;不近人情的伪礼,只会束缚人。

解读经典,梳理要点——“三礼”

二、乐

1.从来礼乐并称,但乐实在是礼的一部分;乐附属于礼,用来补助仪文的不足,乐包括歌和舞。

2.作用:

乐教人平心静气,互相和爱,教人联合起来,成为一整个儿。

乐有改善人心、移风易俗的功用与政治是相通的。

三、礼

《仪礼》:大约是当时实施的礼制。

《周礼》:一套理想的政治制度。

《礼记》:儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼论之作。

解读经典,梳理要点——《春秋》三传

一.孔子与《春秋》

1.《春秋》

时间:公元722-前481年(共242年)

体例:编年体

地位:我国现存的第一部编年史,也是我们第一部通史。

2.孔子与《春秋》

传说:猎户获麟

孔子发愿:修一部《春秋》,要让人从具体的事例里,得到善恶的教训,他相信这样得来的教训比抽象的议论深切著明的多。

解读经典,梳理要点——《春秋》三传

二.《春秋》三传

1春秋大义:明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训,这是一;夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥夷狄,实现民族大一统的理想,这是二。前者是人君的明鉴,后者是拨乱反正的程序。

2.《春秋》三传

《公羊传》

《榖梁传》

《左传》传为鲁国左丘明依《春秋》而作,以叙事为主,参考群籍,详述史事,征引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。其文学本领表现在记述辞令和描写战争上,是中国古代第一部叙事完备的编年体史书。

两家全以解经为主,咬文嚼字得更利害些。

解读经典,梳理要点——四书

一.四书的内容

《大学》:是初学者入德的门径,还可以知道古人做学问的程序。

《中庸》:是传授心法的书,是子思记下来传给孟子的,书中人生哲理意味深长。

《论语》:是孔子弟子们记的,这部书不但显示了一个伟大的人格—孔子,并且让读者学习许多做学问做人的道理。

《孟子》:据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”“利”甚严;而辩“性善”,影响更大。

解读经典,梳理要点——四书

二.四书的由来与顺序

1.由来:朱熹将《中庸》放在第三步,和《大学》《论语》《孟子》合为“四书”,后来朝廷规定“四书”为科举用书。

2.顺序:因为《大学》《中庸》篇页不多,合为一本;而后《大学》《中庸》《论语》《孟子》的顺序约定俗成了。

3.六艺:礼、乐、射、御、书、数

解读经典,梳理要点——《战国策》

一.战国时代

1.三家分晋:春秋末年,晋被韩魏赵三家分了这在历史上被视为春秋之终,战国之始的分水岭。

2.战国七雄:秦、楚、燕和新兴的齐、赵、魏、韩并称为战国七雄。各成一单位,各自争存,各自争强,战争比以前更严重。

二.游说之士

1.背景:那时候君主和大臣都竭力招揽有技能的人,甚至学鸡鸣狗盗的也都收留着。这是所谓好客、好士的风气。其中最高的是说客,是游说之士。

解读经典,梳理要点——《战国策》

2.合纵:合众弱以攻一强。(苏秦)

连横:事一强以攻众弱。(张仪)

3.评价:

他们凭他们的智谋和辩才,给人家画策,办外交;谁用他们就帮谁。他们是职业的所图的是自己的功名富

贵;帮你的时候帮你,不帮的时候也许害你。翻覆,在他们看来是没有什么的。本来呢,当时七雄分立,没有共主,没有盟主,各干各的,谁胜谁得势。国际间没有是非,爱帮谁就帮谁,反正都一样。

解读经典,梳理要点——《战国策》

三.《战国策》

编者:汉代刘向在汉初著名说客蒯通整理和润饰的基础上编成《战国策》。

体例:国别体

时间:所记上接春秋时代,下至楚汉兴起为止,共二百零二年(公元前403-前202年)。

内容:战国说客的说辞及相关活动、事件等。

特点:文辞极好

影响:战国作为一个时代名称,始于《战国策》。

解读经典,梳理要点——《史记》《汉书》

一.正史

1.左史、右史:左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》。

2.《史记》创了纪传体,《汉书》采用《史记》体制,以汉事为断。

后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书;二十四史里,《史记》《汉书》以外的二十二史都如此,称为“正史”。

二.司马迁与《史记》

1.司马迁经历:早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任郎中,奉使西南。二十八岁任太史令,继承父业,著述历史。后因替李陵败降之事辩解而受宫刑,调任中书令,发奋继续完成所著史籍。

解读经典,梳理要点——《史记》《汉书》

2.《史记》(《太史公书》《太史公记》《太史公》)

作者:司马迁 体例:纪传体

内容:《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的;十表,以分年略记世代为主;八书,记典章制度的沿革;三十世家,记侯国世代存亡;七十列传,类记各方面人物。

地位:中国历史上第一部纪传体通史,二十四史之首。

特点:《史记》虽然窃比《春秋》,却并不用那咬文嚼字的书法,只据事实录,使善恶自见。书里时有著者牢骚之辞,却增加了书的情韵。

解读经典,梳理要点——《史记》《汉书》

2.这部书没有流传下来,但他的儿子班固的《汉书》是用它作底本的。班固著《汉书》未完成而卒,其妹班昭奉汉和帝命与马续参考皇家藏书,续写班固遗作。

作者:班固 体例:纪传体 地位:中国第一部纪传体断代史

内容:以断代述史,起于高祖,终于平帝时王莽之诛,共十二世,230年,作纪、表、志、传凡百篇。

三.《汉书》

成书过程:1.《史记》以后,续作很多,但不是偏私,就是鄙俗;班彪加以整理补充,著了六十五篇《后传》。他详论《史记》的得失,大体确当不移。

解读经典,梳理要点——《史记》《汉书》

特点:汉代是个辞赋的时代,所谓“华”便是辞赋化。《史记》当时还用散行文字;到了《汉书》,便弘丽精整,多用排偶,句子也长了。这正是辞赋的影响。

四.《史记》《汉书》异同

不同:《史记》文直而事核,《汉书》文赡而事详。司马迁感慨多,微情妙旨,时在文字蹊径之外;《汉书》却一览之余,情词俱尽。但是就史论史,班固也许比较客观些,比较合体些。

相同:两书文质和繁省虽然各不相同,而所采者博,所择者精,却是一样;组织的弘大,描写的曲达,也同工异曲。

解读经典,梳理要点——诸子

一.社会背景

春秋末年,封建制度开始崩坏,在这个大变动当中,一些才智之士对于当前的情势,有种种的看法,有种种的主张;他们都想收拾那动乱的局面,让它稳定下来。他们根据的自己的见解各说各的,都“持之有故,言之成理”。这便是诸子之学,大部分可以称为哲学。

二.儒家与孔子、孟子、荀子

1.孔子——第一个开门授徒的人

①孔子主张有教无类,是第一个将学术民众化的人。

②开了讲学游说的风气。

解读经典,梳理要点——诸子

三.墨家

2.孟子

①性善论。 ②主张施行“仁政”,一切政治的经济的都是为民设的,君是为民设的。

3.荀子

①性恶论。 ②霸政——和仁政相对,霸主的种种制作设施不过是达到好名好利尊荣的手段罢了。

1.出身:下层失业流民,多半会成为武士。墨家的创始者墨翟便出于武士,“墨”原是做苦工的犯人的意思,墨家本是贱者,也就不辞用这个译名自称他们的学派。

解读经典,梳理要点——诸子

四.道家

2. 思想:他们不但是打仗的专家,并且是制造战争器械的专家。但墨家和别的武士不同,他们反对侵略,提倡“非攻”“兼爱”。

1.思想:道家反对一切文化和制度。道家出于隐士,他们看见时世太乱,难以挽救,便消极起来,对于世事,取一种不闻不问的态度。2.代表人物

①杨朱:主张“全生保真,不以物累形”的为我学说。

②老子:主张顺应自然,无为而为,无治而治。

③庄子:更进一步,主张绝对的自由、绝对的平等。

老庄两派汉代总称为道家。

解读经典,梳理要点——诸子

五.法家

法家出于“法术之士”。贵族政治崩坏,法术之士便创一种新的政治方法帮助当时的君主整理国政,做他们的参谋,这就是法治。法术之士有重势、重术、重法三派,而韩非子集其大成。

六.阴阳家

古代贵族养着礼、乐专家,也养着巫祝术数专家。礼、乐专家后来沦为儒士;巫祝术数专家便沦为方士。汉代所称的阴阳家便出自方士,古代术数注意于所谓“天人之际”,以为天道人事互相影响。战国末年有些人更将这种思想推行起来,并加以理论化,使它成为一贯的学说,这就是阴阳家。

解读经典,梳理要点——诸子

七.思想的统一

1.秦相吕不韦编撰《吕氏春秋》,想化零为整,集合众长,统一思想,但他的基调却是道家。

2.汉武帝时期淮南王刘安效仿吕不韦编撰《淮南子》也以道家为思想基调,想要统一思想。然而最后成功的人却是董仲舒,他向汉武帝谏言“罢黜百家,独尊儒术”帝王用功名利禄提倡儒学,儒学统于一尊。

解读经典,梳理要点——辞赋

一.屈原

屈原:名平,字原,伟大爱国主义诗人,中国浪漫主义文学的奠基人。

经历:屈原因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。楚国鄞都被秦军攻破后,自沉于泪罗江,以身殉楚国。

著作:《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇,都是他放逐时候所作。《离骚》尤其是千古流传的杰构。《九章》的各篇原是分立的,有些是初次被放时所作,有些是二次被放时所作,大约汉时才合在一起,给了“九章”的名字。

解读经典,梳理要点——辞赋

4.艺术特色:①屈原在《离骚》中用了许多神话里的譬喻和动植物的譬喻,委曲地表达出他对楚怀王的忠爱,对于贤人君子的向往,对于群小的深恶痛疾。他将怀王比作美人,他是求之不得、辗转反侧;他又将贤臣比作香草。“美人香草” 从此便成为政治的譬喻,影响后来解诗作诗的人很大。

②《离骚》各篇多用兮字足句,句逗以参差不齐为主。

二.辞

从《诗经》二南到《离骚》,能看出句逗由短而长、由齐而畸的一个趋势,屈原诸作奠定了这种体制,模拟的日渐变多,其中最出色的是宋玉。

到了汉代,模拟《离骚》的更多,汉武帝时最盛。汉时称这种体制为“辞”又称为“楚辞”,刘向将这些东西编辑起来,成为《楚辞》一书。(中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集)

解读经典,梳理要点——辞赋

三.赋

发展:

①荀子的《赋篇》最早称“赋”,《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。

②荀赋和屈辞合一,也许是在贾谊手里。贾谊是荀卿的再传弟子,他的境遇近于屈原,又久居屈原的故乡,他模拟屈原的体制,却袭用了荀卿的“赋”的名字。

③“赋”本是“铺”的意思,铺张倒是本来面目。可是铺张的作用原在讽谏,这时却为铺张而铺张。东汉班固作《两都赋》,张衡仿作《二京赋》,晋左思又作《三都赋》是散文的更进一步。此后赋体渐渐缩短,字句整炼起来,务求精巧,不再用来讽谏。

④唐宋两代,以诗赋取士,规定程式。

解读经典,梳理要点——诗

一.汉代的诗

汉武帝立乐府,采集代、赵、秦、楚的歌谣和乐谱,以备传习唱奏。这种种乐歌,后来称为“乐府诗”,简称“乐府”。北宋太原郭茂倩收集汉乐府以下历代合乐的和不合乐的歌谣,以及模拟之作,成为《乐府诗集》;汉乐府以叙事为主。所叙的社会故事和风俗最多。

东汉时,乐歌已经普遍化,文人仿作的渐多,就中也有仿作整齐的五言的;而最高的成就是《文选》所录的《古诗十九首》。汉献帝建安年间,曹氏父子三人用乐府旧题,改作新词,尤其在五言诗上下功夫。真正奠定五言诗的基础的则是魏代的阮籍,他扩大了诗的范围,正式成立了抒情的五言诗。

解读经典,梳理要点——诗

二.魏晋南北朝的诗

晋代诗渐渐排偶化、典故化,玄言诗兴盛,陶渊明、谢灵运应时而出。陶渊明将田园生活描写在诗里,被称作是“隐逸诗人之宗”,谢灵运是第一个在诗里用全力刻画山水的人。

齐武帝发展 永明年间,“声律说”大盛。到了梁简文帝,又加新变,专咏艳情,称为“宫体”诗历程 的境界更狭窄了。这种形式与题材的新变,一直影响到唐初的诗。

这时候七言的乐歌渐渐发展。唐代谐调发展,成立了律诗绝句,称为近体;不是谐调的诗,称为古体;又成立了古近体的七言诗。古体的五言诗也变了格调。这些都是划时代的。南北朝民歌中,五言四句的谐调最多,影响了唐人。

三.唐代的诗

解读经典,梳理要点——诗

宫体诗渐渐有人觉得腻味了;陈子昂、李白等说这种诗颓靡浅薄,没有价值。他们否定了当时古体诗的题材和形式,开始创作新体诗。

李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,表现广大的实在的人生,诗的领域扩大了,价值也增高了,给诗开辟了新世界。

元稹、白居易继续杜甫写实的表现人生的态度,他们开始将这种态度理论化,反对雕琢字句,主张诚实自然。他们将自己的诗分为“讽喻”和“非讽喻”的两类。

晚唐时李商隐和杜牧为大家,他们集中力量在律诗上,用典精巧,对偶整切。

解读经典,梳理要点——诗

宋初的诗专学李商隐,王禹儒独学杜甫,开了新风气。

欧阳修、梅尧臣接着发现了韩愈,起始了宋诗的散文化。散文化到苏轼便发展到了极致,他将禅理大量的放进诗里,他的诗气象宏阔,铺叙宛转,又长于譬喻。

苏轼门下黄庭坚,是第一个有意的讲究诗的技巧的人,他作诗着重锻炼,着重句律,开了江西诗派。南宋的三大诗家杨万里、范成大、陆游都是从苏轼的江西诗派变化出来的。

四.宋代的诗

解读经典,梳理要点——诗

向来论诗推尊唐以前的五言古诗是诗的正宗,唐以后的五言古诗,虽有变化可还是诗。七言歌行及近体成立于唐代,只以唐代为正宗。宋诗议论多,又一味刻画,多用俗语,拗折声调。他们说这只是押韵的文,不是诗。但推尊宋诗的却以为天下事物穷则变,变则通,诗也是如此。诗歌发展各朝各代均有优点和缺点,只要求新、求变,便都是进步。

五.论诗

解读经典,梳理要点——文

春秋时期列国外交的言语称为“辞”或“命”又合称为“辞命”或“辞令”。战国时代,游说之风大盛。所以最重说辞。他们的说辞铺张局势,最重辩。

孔子开了私人讲学的风气,从此也便有了第一种私家的著作《论语》。诸子书大概多是弟子们及后学者所记,记言为主这种记言是直接的对话,由对话而发展发展的独白,便是“论”。

还有一种“寓言”,借着神话或历史故事来抒论。《庄子》多用神话,《韩非子》多用历史故事。

直到《吕氏春秋》才成了第一部有系统的书。

伴随着议论文的发展,记事文也有了长足的进步。《左传》只是记事,《史记》进一步描写人。

一.先秦时的文

解读经典,梳理要点——文

春秋时期列国外交的言语称为“辞”或“命”又合称为“辞命”或“辞令”。战国时代,游说之风大盛。所以最重说辞。他们的说辞铺张局势,最重辩。

孔子开了私人讲学的风气,从此也便有了第一种私家的著作《论语》。诸子书大概多是弟子们及后学者所记,记言为主这种记言是直接的对话,由对话而发展发展的独白,便是“论”。

还有一种“寓言”,借着神话或历史故事来抒论。《庄子》多用神话,《韩非子》多用历史故事。

直到《吕氏春秋》才成了第一部有系统的书。

伴随着议论文的发展,记事文也有了长足的进步。《左传》只是记事,《史记》进一步描写人。

二.汉代的文

解读经典,梳理要点——文

1.梁昭明太子在《文选》里第一次提出“文”的标准,用典故、有对偶、谐声调的抒情作品叫作“文”。这种文大体上专指诗赋和骈体。

2.这时期还发展出两种新文体,一是佛典的翻译,一是群经的义疏。不过没有人将这些当作“文”的。“文”只用来称“沉思翰藻”的作品。

三.魏晋南北朝的文

1.隋代有人指出“沉思翰藻”的文“浮”“艳”,北周的苏绰首先提倡复古,李谔等纷纷响应,唐初陈子昂提倡改革文体,韩愈继往开来倡导“古文运动”,力求以散行的句子换去排偶的句子,句逗总弄得参参差差的。

四.唐宋的文

解读经典,梳理要点——文

唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏辙、苏轼、曾巩、王安石(口诀:一韩一柳一欧阳,三苏曾巩带一王)

柳宗元与韩愈,宋代并称。柳宗元的深幽精洁,最工游记,他创造了描写景物的新语,代表作有“永州八记”。欧阳修所作纡徐曲折,而能条达疏畅,无艰难劳苦之态,最以言情见长;三苏长于议论。欧、苏以后,古文成了正宗。

2.唐代又有两种新文体发展,一是语录,起于禅宗;一是传奇,是有结构的小说。二者都是佛家的影响。

1.到了宋代,又有话本,这是白话小说的老祖宗。后来能将许多关联的故事组织起来,分为“章回”了:这是体制上一个大进步。

五.宋代的文

解读经典,梳理要点——文

2.明代用八股文取士,一般文人都镂心刻骨的去简练揣摩,但除了口吻、技巧和声调之外,八股文里是空洞无物的。这原是君主牢笼士人的玩意儿,但他的影响极大,明清两代的古文大家几乎没有一个不是八股文出身的。

3.清代中叶,古文有桐城派,便是八股文的影响。桐城派的开山祖师是方苞,而姚鼐集其大成。他们都是安徽桐城人,当时有“天下文章在桐城”的话,所以称为桐城派。

4.而海通以来,世变日亟,事理的繁复,有些绝非古文所能表现。因此聪明才智之士渐渐打破古文的格律,放手作去。梁启超先生的“新文体”可算登峰造极。胡适之先生提倡白话文,经过五四运动,白话文畅行。

白话文的现代化,也是国语的现代化。中国一切都在现代化的过程中,语言的现代化也是自然的趋势,并不足怪。

品读经典,总结艺术特点

本书文字讲究,体现了简练平实、自然流畅的散文风格。文章由事入理的写法,极大地增强了学术文章的文学性和可读性。

1.在风格上,这是一部用散文手法谈学术的佳作。

全书十三篇,前九篇谈“小学”和经史,以经典为主,力求点面结合;后四篇论子部和集部,以文体为中心,又做到点线结合。

2.在内容上,本书具有点面结合、点线结合的特色。

3.在结构上,层次清晰,逻辑严密。

品读经典,领悟读经意义

请你结合本书的内容,说说中学生阅读中国古代经典的意义。①可以学习语文知识,比如可以从《说文解字》中了解汉字的造字法和每个字的造字本义;

②可以了解当时社会现状,比如可以从《战国策》中了解战国时期盛行策士游说这一历史事实;

③可以充实精神内涵,比如读《汉书》,我们可以通过其中古人的故事,感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界;

④可以提升个人修养,比如从懦家经典中我们可以汲取有关学习、做人等多方面的道理,提升自身修养。

朱自清的《经典常谈》如同一支让我们向中国传统文化深海中航行的船蒿,给我们指明方向,让我们向中国文化经典深处漫溯。无论时代怎么进步,社会怎么改变,经典作品作为先贤留给我们的宝贵遗产,其生命力是顽强的,其作用是巨大的。希望大家在闲暇之际能重拾经典,传承弘扬并不断创新,让经典永不落幕。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读