统编版八年级语文下册第二单元练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文下册第二单元练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 91.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-18 20:12:14 | ||

图片预览

文档简介

第二单元

积累与运用

1.下列加点的字注音不完全正确的一项是( )

A. 雾霭(ǎi) 沙砾( lì) 追溯(sù) 销声匿迹( nì)

B. 窥探(kuī) 缄默(jiān) 帷幕(wéi) 腐蚀(fǔ shí)

C. 沼泽(zhǎo) 迁徙 (xǐ) 顾忌(jí) 风雪载(zǎi)途

D. 狩猎(shòu) 龟裂(jūn ) 褶皱(zhě) 翩(piān)然

2. 下列词语书写有误的一项是( )

A.漂移 陆地 缓慢 豪无疑问

B.汇聚 流逝 碰撞 两栖动物

C.恐龙 灭绝 悲惨 天衣无缝

D.覆盖 措施 膨胀 冰天雪地

3.下列句子中加点词语运用不当的一项是( )

A.在世界杯羽毛球女子双打决赛中,中国队的两位姑娘配合得天衣无缝,获得冠军。

B.就算追溯到天涯海角,中国政府也要将逍遥海外的巨贪绳之以法。

C.邓稼先作为一个在国内外崭露头角的优秀物理学家,在公开场合便销声匿迹了。

D.人生的价值不在于有多大的建树,只要你善于发掘快乐,再平凡的工作也是有意义的。

4.下面句子没有语病的一项是( )

A.走进美丽的百里杜鹃,我停下脚步驻足观赏。

B.捐赠仪式上,爱心人士向留守儿童捐赠了校服、文具、图书三百余本。

C.读书加惠于人们的不仅是知识的增广,而且还在于精神的感化与陶冶。

D.这次全市开展的环保征文活动,五个小学的学生获得了二等奖。

5.下列句子中的标点符号使用不正确的一项是( )

A.杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。

B.早在2000多年前,孔子就提出:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”

C.第四届世界互联网大会12月3日至5日举行,主题为《发展数字经济促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体》。

D.“是现在的学校好呢,还是原来的学校好?”老师问一位新转校来的学生。

6. 依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )

让适当的人处在适当的位置上,承担适当的责任是非常重要的。________。大雁这种团队性强的动物,总是能给人以无限的启发。

①雁群会挑选一只最强壮的大雁担任头雁,掌控方向,

带领所有的大雁飞翔。

②雁阵中也蕴含了这个道理。

③爱护、关怀、鼓舞每一只大雁,防止它们掉队。

④这样的安排既保证了团队的飞行效率,又保护了新生力量的成长。

⑤然后挑选另外两只强壮的大雁断后,让它们照顾年幼体弱的大雁。

A.①⑤④③② B.②①⑤③④

C.①②④③⑤ D.②①④③⑤

7、华灯初上,边走边啃鸭脚板,顺便逛逛琳琅满目的小商品摊……曾几何时,逛夜市成了成都人的重要夜生活,而相当一段时间,这都只能是美好回忆。不过,好消息来啦!随着《四川城乡环境综合治理条例》(下称《条例》)正式施行,成都的夜市将重新获得“准生证”。昨日,成都晚报记者从市商务局获悉,我市计划在全市6个中心城区试点“一区一条夜市街”,打造6条高标准、高品质的特色夜市街区。

(1)请用一句话概括消息内容。

(2)在夜市街附近住的王大爷听闻这个消息后担忧地说:“夜市街打造好后,肯定非常吵闹,而且垃圾遍地。那可如何是好?”你该怎样来宽慰王大爷呢?

(3)请你为文殊坊拟写一则宣传语。要求:扣住主题,语言简洁生动,有号召力。

8.综合性学习。

“低碳”成了人们耳熟能详的词汇,“低碳生活”正日益为更多人所接受。为了使同学们加深对“低碳生活”的认识,选择更加健康环保的生活方式,校团委决定举办一次展览宣传活动。活动中,需要你帮助准备文字材料,完成下面的任务。

(1)阅读【材料一】,从两方面概括出实行“低碳生活”的必要性。

【材料一】 随着工业化进程的深入、现代化生活水平的提高,温室气体,主要是二氧化碳的大量排放,导致全球气温升高、气候发生变化。全球气候变暖使得南、北极冰川开始加速融化,导致海平面升高,沿海城市和低海拔岛国将被海水淹没。据预测,按现在的速度本世纪末海平面可能升高1.9米,远远超出此前的预期。水温升高将导致蓝藻过度繁衍,从供水体系到天然湖泊都会受到污染,从而引发人体消化系统、神经系统和皮肤的疾病。

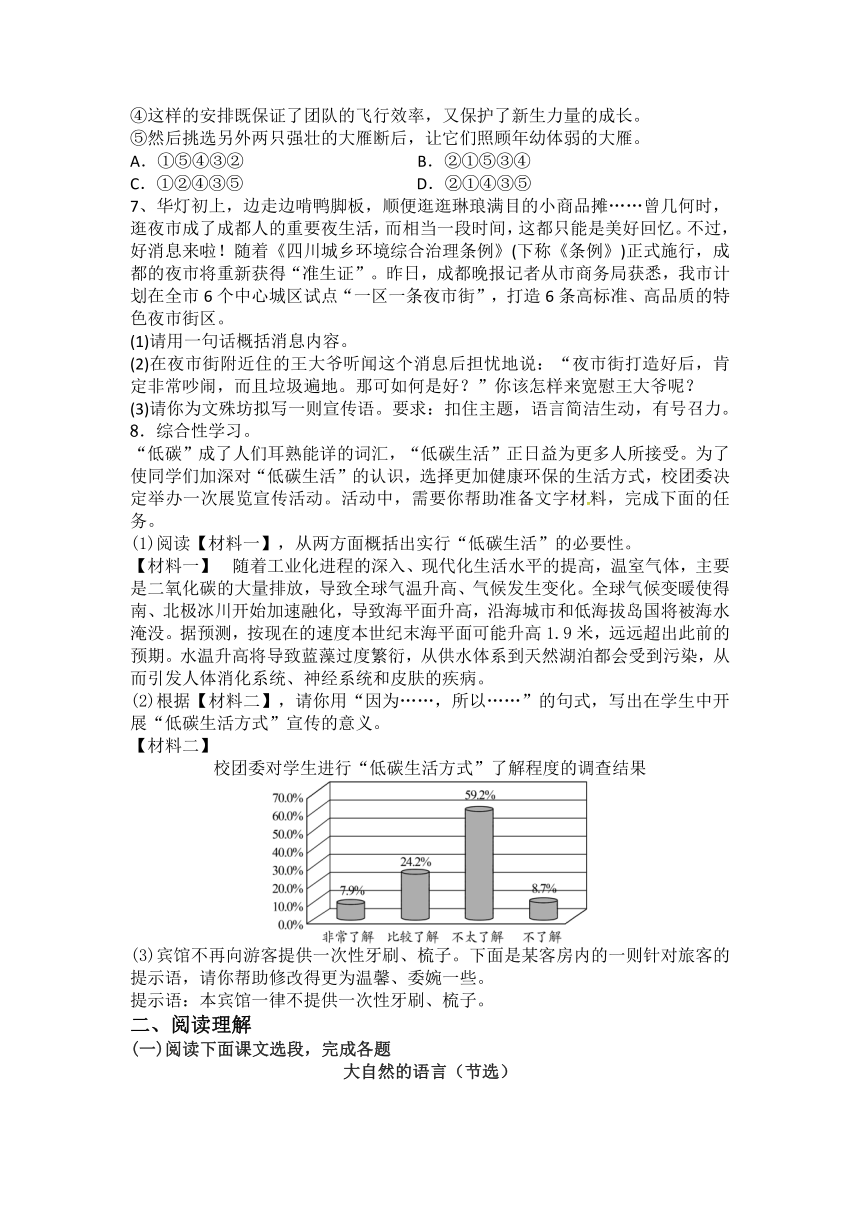

(2)根据【材料二】,请你用“因为……,所以……”的句式,写出在学生中开展“低碳生活方式”宣传的意义。

【材料二】

校团委对学生进行“低碳生活方式”了解程度的调查结果

(3)宾馆不再向游客提供一次性牙刷、梳子。下面是某客房内的一则针对旅客的提示语,请你帮助修改得更为温馨、委婉一些。

提示语:本宾馆一律不提供一次性牙刷、梳子。

阅读理解

(一)阅读下面课文选段,完成各题

大自然的语言(节选)

①几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

②这些自然现象,中国古代劳动人民称它为物候。物候知识在中国起源很早。古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

③物候现象的来临决定于哪些因素呢?

④首先是纬度。 越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。中国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。所以在华北常感觉到春季短促,冬天结束,夏天就到了。

⑤经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,但烟台靠海,春天便来得迟了。

⑥影响物候的第三个因素是高下的差异。植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早。不过研究这个因素要考虑到特殊的情况。例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高,这叫逆温层。由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

⑦此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到 1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天,就是说,春天提前九天。

9.“大自然的语言”中“语言”指的是( )

A.劳动人民心中理解的话。 B.布谷鸟唱歌。

C.古代流传下来的许多农谚。 D.草木荣枯,候鸟去来等自然现象。

10. 第③--⑦段说明的对象是什么?是按照怎样的顺序来说明的?

11. 第⑥段“秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高,这叫逆温层。”一句中的“一定”能否删掉?为什么?

12. 第⑦段用了什么说明方法?有何作用?

13.白居易《大林寺桃花》中有“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的诗句。结合选文内容思考,为什么会出现这样的自然现象?

、阅读下文,回答问题。

北极昆虫的绝技

①在北极地区,由于环境严酷,气候恶劣,昆虫的种类要少得多,总共也不过几千种,主要有苍蝇、蚊子、螨、蠓、蜘蛛等。其中,苍蝇和蚊子的数量最多,占昆虫总数的60%~70%。

②大的动物和鸟类,可以靠身上的长绒毛抵御严寒,但昆虫却永远只能赤身裸体。那么,它们怎样才能度过北极严酷的冬季呢?实际上,绝大多数昆虫,在一年当中大约有9个月的时间身体都处在冷冻状态,它们生存于土壤、泥巴或沼泽里,和周围物质冻在一起。我们知道,冰是一种晶体,但是,如果昆虫的身体结晶的话,就有可能扭断它的脉管从而破坏其肌体。为了防止这一点,北极的昆虫们演化出了一种绝技,就是它们能够自动地将其细胞中的水分降低到最低限度,从而有效地避免结晶。还有北极的牛蝇,是一种极可怕的寄生昆虫,它将卵下在驯鹿的绒毛里,孵化出来之后即钻进驯鹿体内,顺着血管周游全身,长大之后又回到驯鹿的脊梁骨附近,穴没而居,而且开了一个天窗,以便呼吸新鲜空气,直到长成之后钻出驯鹿体外,进行新的一轮繁衍生殖。按理说,小驯鹿细嫩鲜美,又无防御能力,是最好的美食佳肴,但牛蝇却从不攻击它们。因为如果牛蝇在小驯鹿身上产卵繁殖,虽然要容易得多,但却有可能导致驯鹿群的锐减甚至灭种,到那时,牛蝇本身也就难以生存下去了。小小的牛蝇,竟早在人类数十万年之前就懂得如此深奥的道理,不得不引起人类去深思。不仅如此,牛蝇在每群驯鹿中下卵的数量,也有一定的限制,它们使受卵驯鹿的头数保持在一定的比例,也尽量避免在一头驯鹿身上下卵过多。如果在一群驯鹿的身上下卵过多,就有可能导致整个驯鹿群的灭绝。而如果在同一头驯鹿的身上下卵过多,就有可能导致其死亡,或者由于体弱而被天敌吃掉。这样,它们的后代也就会随之同归于尽了。

③生活在北极的昆虫,还面临着另外一种特殊的困难。毕竟北极地广人稀,连动物也很稀少,昆虫怎样才能找到自己进攻的对象呢?据生物学家研究表明,蚊子身上有一种非常先进的红外线探测器,能在相当远的距离,准确无误地遥感到人和动物身上发射出来的红外线,从而顺藤摸瓜,群起而攻之。而人类所用的红外线探测器,只是最近几十年才发展起来的,不仅庞大笨重,而且所显示出的图像还模模糊糊。若与小小的蚊子相比,人类落后了不知有多少个世纪。至于那些蛾子和蝴蝶们,是怎样相距遥遥就能谈情说爱,就更使生物学家们百思不得其解了。

④在北极的陆地上进行野外工作,最可怕的东西是黑蝇。它们有非常灵敏的嗅觉,老远就能闻到人的气味,便立刻成群结队地飞来,“嗡嗡”叫着,轰炸机似的,使人心惊肉跳。因为即使你穿再厚的衣服也没有用,它们那钢针一般的嘴,连脚上的老皮也能叮透,然后深深地扎进你的肉里,吸食你的血液。与此同时,还吐出一种毒液。被叮咬之处,凸起一个大泡,肿胀疼痛,甚至溃烂,那滋味可不是好受的。

⑤在北极,昆虫的世界就是这样奇妙。

14.(1)生活在北极的大多数昆虫遇到了哪些困难?

(2)它们是怎样克服这些困难的?

15.(1)第②段中“如此深奥的道理”指的是什么?

(2)这一点对人类有什么启示?

16.本文的主要说明方法是什么?请举一个例子说明。

说明方法:______________________________

例子:_____________________________________________

从文中介绍的北极昆虫的绝技中,我们可以得出一条什么自然规律?

、阅读下文,回答问题。

五颜六色的士壤

■佚名

①也许在你的印象中,土壤就是灰灰的黑黑的。其实不然,土壤的颜色是多种多样的,比较“有名”的有东北的黑土,中南地区的红壤、黄壤,四川地区的紫土,除此之外,土壤的颜色还有黄、白、蓝、深蓝、灰蓝、青、灰白、棕、黄棕、红棕、暗棕,等等。究竟是什么神奇的魔法如此“巧夺天工”,把土壤涂抹成“五颜六色”的呢?

②土壤的颜色究竟是怎么来的?

③原来是由土壤里腐殖质含量的多少和矿物质组成的不同造成的!

④土壤由岩石风化而成,而由动植物残体所演变成的土壤腐殖质是土壤肥力的主要来源。

⑤土壤腐殖质一般黏附在土粒的表面,它的多少调节着土壤颜色的深浅。黑色的土壤一般是腐殖质含量较高的,因为腐殖质呈黑色或棕色,“黑土地油汪汪,不上肥也长粮”的农谚就是这么来的;而腐殖质含量少时,土壤则呈灰色或灰白色,如新疆的灰漠土。从灰到黑的颜色,则随着腐殖质含量的升高呈梯度变化。这是不是很有趣呢?

⑥那么矿物质组成的作用是什么呢?

⑦它有着更神奇的效果,是它让土壤有了除黑色以外的其他颜色。氧化铁是土壤矿物质中的调色高手,当它在土壤中的含量高时,土色发红,或者呈棕红色。氧化铁又是一种善变的物质,在土壤里经常发生变化。当它与水作用时,能转变为黄色的水合氧化铁,低洼潮湿的环境是发生这一变化的适宜条件。因此在这种地方,土壤常呈黄色。通风不良,氧气缺乏时,土壤中的氧化铁又变成了氧化亚铁。当土壤中的氧化亚铁较多时,土壤就呈灰蓝色。

⑧而白色,常常与土壤里的盐分变化紧密相连。如碳酸钙、碳酸钠、氯化钠、硫酸钠等盐类,以及高岭土、氢氧化铝等物质在土壤中呈粉末状存在时,都可能让土壤呈偏白的颜色。当然,它们有时是一起发挥作用,有时是由某一种物质单独出马,这样,即使是白色,也有着不同的效果。

⑨紫土则是由紫色砂岩和页岩风化物发育形成的,在四川地区分布较多,富含钙、磷、钾等营养元素,其土色的决定因素主要为其中含有的结晶性氧化铁和锰化合物。

⑩土壤的颜色是可以改变的,例如呈灰色、灰白色暗棕色、红棕色等颜色的土壤,大多是原来的白土、红壤、黄壤,在人们耕作时施用的有机肥的作用下,土壤中的腐殖质有所增加,土壤的颜色逐步向黑色过渡。

事实上,土壤的组成是极其复杂的,特别是矿物质,种类繁多,颜色各异。所以,土壤颜色的来源也不可能是单一的,往往是多种颜色的综合效应。这好比是一个善于着色的画家,以红、黄、蓝为基本色调,就可以在画板上调出绚丽夺目、色彩鲜艳的各种色调。

土壤的颜色有什么作用呢?

土壤的颜色可以反映土壤内在性质的变化,它是划分土壤层次、研究土壤性质的重要依据。根据土壤的颜色,不但可以判断出土壤肥瘦的大致情况,“因地制宜”种植相应的作物,还便于“对症下药”,对土壤进行改良。土壤的颜色不同也会影响土壤的温度。土色深的吸收阳光的能力强,土温升高得快些;土色浅的,吸收阳光的能力弱,土温升高得慢些。土壤的温度与种子发芽、根系生长、微生物活动有着密切关系。不仅如此,科学家的研究还指出,土壤的颜色与气候因素存在一定的相关性,通过量化土壤剖面颜色,就可以计算出古土壤和风化壳发育时的年均降水量,从而更为清晰地解释古气候与古环境的演变。

18..第①段在文中起什么作用?

19.本文介绍了关于土壤哪些方面的知识?

20.第⑧段主要运用了什么说明方法?请具体分析其作用。

21.土壤的颜色有哪些作用?

(四)阅读下面的文章,完成各题。

花开的方向

包利民

①母亲喜欢养花,阳台上摆满了大大小小的花盘,四季的轮换里,总有花儿绽放着。另外有几盆花是放在母亲卧室里的,同一品种,母亲也叫不出名字。虽多次搬家,那几盆花母亲始终没有丢弃。

②那几盆花只在每年的夏季里开放,花期半个多月。花朵并不出奇,比指甲略大些,形状上像极了缩小的葵花,通常是三五聚拢成簇。它们有一种极浅极淡的香,只在寂静的夜里才能感受得到。这种花最特别的地方,就是固定地朝着西方开放,无论怎样挪动位置或转动花盆,都不受影响。母亲就这样宝贝似的把它们放在卧室里,不离不弃。

③母亲爱花,是受姥姥影响。姥姥家在一个很远的乡村,房前屋后,花木葱茏,其中开得最多最旺的就是母亲卧室里的那种花。那花想必是姥姥送的了,当时我记得是五盆。后来我大学毕业,就成了六盘。而搬到这座城市后,又成了七盆。仔细回想一下,几乎是以每十年一盆的速度递增着。直到去年,那花变成了八盆,几乎摆满了母亲卧室的窗台。

④母亲卧室的窗户恰好是向西开的,每年夏季开花的时候,那些花儿便丛丛簇簇地向着窗外,很像隔窗远眺的样子。在它们的花期里,母亲留在卧室里的时间就多了,常常是坐在床上,向着那些花儿,那眼神飘忽着,仿佛很近,又似乎很远。

⑤去年年末的时候,母亲回了一趟老家,陪姥姥过八十大寿。临行前显得很是兴奋,一个劲儿地叮嘱父亲,卧室里的那些花几天浇一次水,每次水量多少,直到父亲能背出来,才放心而去。而阳台上的那些花,母亲则只字未提。

⑥从老家回来后,母亲很高兴,不停地说姥姥的身体很棒,依然伺候着一大院子的花。望着母亲满足的神情,我忽然心里一动:姥姥八十大寿,母亲的花儿也正好是八盆,是不是姥姥每增加十岁,母亲的花就增多一盆?于是问母亲,母亲深情地看着那些花,笑而不答……

⑦有一天在网上,无意间进入一个花卉论坛,各种花草的图片琳琅满目。忽然,一个熟悉的画面闯入我的眼帘,正是母亲卧室里的那种花!我终于知道了它的名字,一个让人悠然神飞、魂牵梦绕的名字——望乡。

⑧那些花又到了花期,母亲依然在守望着,目光轻柔地抚摸过那些小小的花朵背影,然后投向西方。而远远的西方,隔着山,隔着水,隔着风雨云雾,有母亲的故乡,有母亲的母亲!

(选自《美丽中文》有删改)

22.文章第②段是从哪几个方面介绍母亲卧室里的花的?

23.赏析文中画线的两句话。

(1)那眼神飘忽着,仿佛很近,又似乎很远。

(2)而远远的西方,隔着山,隔着水,隔着风雨云雾,有母亲的故乡,有母亲的母亲!

24. 第⑦段在全文中有何作用?

25.文中的“母亲”是一个怎样的人?请简要概括。

三、写作表达

26.请以“遇见你的目光”为题写一篇文章,除诗歌外文体不限,题目自拟,600字以

答案

C 2.A 3. B 4.C 5.C 6.D

(1)成都市计划打造6条高标准、高品质的特色夜市街区。 (2)示例:王大爷,夜市街的重新出现,对于成都市民来说是一件好事,所以大家都会珍惜,都会注意公共场合的秩序,不会过于吵闹。政府也会派专人进行保洁,您老大可放心! (3)示例一:夜市街,文殊坊,大家随便逛一逛。 示例二:小商品,大文化,一举两得真奇妙。

(1)示例:减缓海平面升高淹没陆地的速度__抑制水体污染引发的疾病

示例:因为多数人对“低碳生活方式”了解不够,所以开展宣传活动意义重大。

修改为:朋友,为了您的健康,为了我们的绿色家园,请您使用自备的牙刷、梳子。

9.D

10.说明对象:决定物候现象来临的因素。说明顺序:逻辑顺序。

11. 不能删掉。“一定”在这里是“特定”的意思,起限制作用。说明秋冬之交,天气晴朗的空中,在特定的高度上气温才比低处高,并不是所有的高度都如此。体现了说明文语言的准确性。

12. 运用了作比较的说明方法。通过1741到 1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,说明了物候现象来临的迟早还有古今的差异。

13. 因为高下的差异会影响到物候的变化。或“植物的抽青开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟。”

14.(1)北极严寒;昆虫找不到自己进攻的对象(或:昆虫找不到赖以生存的食物)。 (2)它们自动降低细胞中的水分,避免结晶;用红外线探测器或用敏锐的嗅觉来寻找食物的来源(或:寻找进攻的对象)。 15.(1)牛蝇不在小驯鹿身上产卵繁殖,是因为这样做可能导致驯鹿群的锐减甚至灭种,到那时,牛蝇本身也难以生存下去。 (2)人类为了更好地生存下去,必须保护赖以生存的环境。 16.示例:举例子。举牛蝇的例子说明昆虫如何抵御北极的寒冷;举蚊子的例子说明北极昆虫如何寻找进攻的对象。(举出一例即可) 17.适者生存(或:只要适应纷繁复杂的社会,就能生存下去。或:只有适应环境的变化,并练就适应变化的绝技,才能生存下去)。

18.①照应题目,引出说明对象—土壤的颜色;②巧用问句,引发读者思考;③通过具体的事例,说明自然界确实存在五颜六色的土壤。

19.①土壤颜色的来源;②矿物质的作用;③土壤颜色的作用。

20.举例子。举了碳酸钙、碳酸钠、氯化钠、硫酸钠等盐类,以及高岭土、氢氧化铝等物质的例子,具体形象地说明了土壤呈偏白的颜色常常是与土壤里的盐分变化紧密相连的,使说明更具体,更具有说服力。

21.①土壤的颜色可以反映土壤内在性质的变化,它是划分土壤层次、研究土壤性质的重要依据;②土壤的颜色不同也会影响土壤的温度;③土壤的颜色与气候因素存在一定的相关性。

22.从花的大小、形状、数量、颜色以及花开的方向等方面来介绍的。 23.(1) 句子中加点的“近”和“远”,生动地表现出母亲眼神的飘忽,把母亲对亲人的思念用无声的语言勾勒出来。 (2)该句运用排比修辞,三个“隔着”的运用,把阻隔亲情的障碍展示出来,语气强烈,逐步升华,有极强的感染力。 24.点明上文记叙的含义,升华了主题,又为下文的抒情做好了铺垫。 25.母亲是一个勤劳、善良,热爱生活和懂得回报亲情的人。

26、略

积累与运用

1.下列加点的字注音不完全正确的一项是( )

A. 雾霭(ǎi) 沙砾( lì) 追溯(sù) 销声匿迹( nì)

B. 窥探(kuī) 缄默(jiān) 帷幕(wéi) 腐蚀(fǔ shí)

C. 沼泽(zhǎo) 迁徙 (xǐ) 顾忌(jí) 风雪载(zǎi)途

D. 狩猎(shòu) 龟裂(jūn ) 褶皱(zhě) 翩(piān)然

2. 下列词语书写有误的一项是( )

A.漂移 陆地 缓慢 豪无疑问

B.汇聚 流逝 碰撞 两栖动物

C.恐龙 灭绝 悲惨 天衣无缝

D.覆盖 措施 膨胀 冰天雪地

3.下列句子中加点词语运用不当的一项是( )

A.在世界杯羽毛球女子双打决赛中,中国队的两位姑娘配合得天衣无缝,获得冠军。

B.就算追溯到天涯海角,中国政府也要将逍遥海外的巨贪绳之以法。

C.邓稼先作为一个在国内外崭露头角的优秀物理学家,在公开场合便销声匿迹了。

D.人生的价值不在于有多大的建树,只要你善于发掘快乐,再平凡的工作也是有意义的。

4.下面句子没有语病的一项是( )

A.走进美丽的百里杜鹃,我停下脚步驻足观赏。

B.捐赠仪式上,爱心人士向留守儿童捐赠了校服、文具、图书三百余本。

C.读书加惠于人们的不仅是知识的增广,而且还在于精神的感化与陶冶。

D.这次全市开展的环保征文活动,五个小学的学生获得了二等奖。

5.下列句子中的标点符号使用不正确的一项是( )

A.杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。

B.早在2000多年前,孔子就提出:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”

C.第四届世界互联网大会12月3日至5日举行,主题为《发展数字经济促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体》。

D.“是现在的学校好呢,还是原来的学校好?”老师问一位新转校来的学生。

6. 依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )

让适当的人处在适当的位置上,承担适当的责任是非常重要的。________。大雁这种团队性强的动物,总是能给人以无限的启发。

①雁群会挑选一只最强壮的大雁担任头雁,掌控方向,

带领所有的大雁飞翔。

②雁阵中也蕴含了这个道理。

③爱护、关怀、鼓舞每一只大雁,防止它们掉队。

④这样的安排既保证了团队的飞行效率,又保护了新生力量的成长。

⑤然后挑选另外两只强壮的大雁断后,让它们照顾年幼体弱的大雁。

A.①⑤④③② B.②①⑤③④

C.①②④③⑤ D.②①④③⑤

7、华灯初上,边走边啃鸭脚板,顺便逛逛琳琅满目的小商品摊……曾几何时,逛夜市成了成都人的重要夜生活,而相当一段时间,这都只能是美好回忆。不过,好消息来啦!随着《四川城乡环境综合治理条例》(下称《条例》)正式施行,成都的夜市将重新获得“准生证”。昨日,成都晚报记者从市商务局获悉,我市计划在全市6个中心城区试点“一区一条夜市街”,打造6条高标准、高品质的特色夜市街区。

(1)请用一句话概括消息内容。

(2)在夜市街附近住的王大爷听闻这个消息后担忧地说:“夜市街打造好后,肯定非常吵闹,而且垃圾遍地。那可如何是好?”你该怎样来宽慰王大爷呢?

(3)请你为文殊坊拟写一则宣传语。要求:扣住主题,语言简洁生动,有号召力。

8.综合性学习。

“低碳”成了人们耳熟能详的词汇,“低碳生活”正日益为更多人所接受。为了使同学们加深对“低碳生活”的认识,选择更加健康环保的生活方式,校团委决定举办一次展览宣传活动。活动中,需要你帮助准备文字材料,完成下面的任务。

(1)阅读【材料一】,从两方面概括出实行“低碳生活”的必要性。

【材料一】 随着工业化进程的深入、现代化生活水平的提高,温室气体,主要是二氧化碳的大量排放,导致全球气温升高、气候发生变化。全球气候变暖使得南、北极冰川开始加速融化,导致海平面升高,沿海城市和低海拔岛国将被海水淹没。据预测,按现在的速度本世纪末海平面可能升高1.9米,远远超出此前的预期。水温升高将导致蓝藻过度繁衍,从供水体系到天然湖泊都会受到污染,从而引发人体消化系统、神经系统和皮肤的疾病。

(2)根据【材料二】,请你用“因为……,所以……”的句式,写出在学生中开展“低碳生活方式”宣传的意义。

【材料二】

校团委对学生进行“低碳生活方式”了解程度的调查结果

(3)宾馆不再向游客提供一次性牙刷、梳子。下面是某客房内的一则针对旅客的提示语,请你帮助修改得更为温馨、委婉一些。

提示语:本宾馆一律不提供一次性牙刷、梳子。

阅读理解

(一)阅读下面课文选段,完成各题

大自然的语言(节选)

①几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

②这些自然现象,中国古代劳动人民称它为物候。物候知识在中国起源很早。古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

③物候现象的来临决定于哪些因素呢?

④首先是纬度。 越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。中国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。所以在华北常感觉到春季短促,冬天结束,夏天就到了。

⑤经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,但烟台靠海,春天便来得迟了。

⑥影响物候的第三个因素是高下的差异。植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早。不过研究这个因素要考虑到特殊的情况。例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高,这叫逆温层。由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

⑦此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到 1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天,就是说,春天提前九天。

9.“大自然的语言”中“语言”指的是( )

A.劳动人民心中理解的话。 B.布谷鸟唱歌。

C.古代流传下来的许多农谚。 D.草木荣枯,候鸟去来等自然现象。

10. 第③--⑦段说明的对象是什么?是按照怎样的顺序来说明的?

11. 第⑥段“秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高,这叫逆温层。”一句中的“一定”能否删掉?为什么?

12. 第⑦段用了什么说明方法?有何作用?

13.白居易《大林寺桃花》中有“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的诗句。结合选文内容思考,为什么会出现这样的自然现象?

、阅读下文,回答问题。

北极昆虫的绝技

①在北极地区,由于环境严酷,气候恶劣,昆虫的种类要少得多,总共也不过几千种,主要有苍蝇、蚊子、螨、蠓、蜘蛛等。其中,苍蝇和蚊子的数量最多,占昆虫总数的60%~70%。

②大的动物和鸟类,可以靠身上的长绒毛抵御严寒,但昆虫却永远只能赤身裸体。那么,它们怎样才能度过北极严酷的冬季呢?实际上,绝大多数昆虫,在一年当中大约有9个月的时间身体都处在冷冻状态,它们生存于土壤、泥巴或沼泽里,和周围物质冻在一起。我们知道,冰是一种晶体,但是,如果昆虫的身体结晶的话,就有可能扭断它的脉管从而破坏其肌体。为了防止这一点,北极的昆虫们演化出了一种绝技,就是它们能够自动地将其细胞中的水分降低到最低限度,从而有效地避免结晶。还有北极的牛蝇,是一种极可怕的寄生昆虫,它将卵下在驯鹿的绒毛里,孵化出来之后即钻进驯鹿体内,顺着血管周游全身,长大之后又回到驯鹿的脊梁骨附近,穴没而居,而且开了一个天窗,以便呼吸新鲜空气,直到长成之后钻出驯鹿体外,进行新的一轮繁衍生殖。按理说,小驯鹿细嫩鲜美,又无防御能力,是最好的美食佳肴,但牛蝇却从不攻击它们。因为如果牛蝇在小驯鹿身上产卵繁殖,虽然要容易得多,但却有可能导致驯鹿群的锐减甚至灭种,到那时,牛蝇本身也就难以生存下去了。小小的牛蝇,竟早在人类数十万年之前就懂得如此深奥的道理,不得不引起人类去深思。不仅如此,牛蝇在每群驯鹿中下卵的数量,也有一定的限制,它们使受卵驯鹿的头数保持在一定的比例,也尽量避免在一头驯鹿身上下卵过多。如果在一群驯鹿的身上下卵过多,就有可能导致整个驯鹿群的灭绝。而如果在同一头驯鹿的身上下卵过多,就有可能导致其死亡,或者由于体弱而被天敌吃掉。这样,它们的后代也就会随之同归于尽了。

③生活在北极的昆虫,还面临着另外一种特殊的困难。毕竟北极地广人稀,连动物也很稀少,昆虫怎样才能找到自己进攻的对象呢?据生物学家研究表明,蚊子身上有一种非常先进的红外线探测器,能在相当远的距离,准确无误地遥感到人和动物身上发射出来的红外线,从而顺藤摸瓜,群起而攻之。而人类所用的红外线探测器,只是最近几十年才发展起来的,不仅庞大笨重,而且所显示出的图像还模模糊糊。若与小小的蚊子相比,人类落后了不知有多少个世纪。至于那些蛾子和蝴蝶们,是怎样相距遥遥就能谈情说爱,就更使生物学家们百思不得其解了。

④在北极的陆地上进行野外工作,最可怕的东西是黑蝇。它们有非常灵敏的嗅觉,老远就能闻到人的气味,便立刻成群结队地飞来,“嗡嗡”叫着,轰炸机似的,使人心惊肉跳。因为即使你穿再厚的衣服也没有用,它们那钢针一般的嘴,连脚上的老皮也能叮透,然后深深地扎进你的肉里,吸食你的血液。与此同时,还吐出一种毒液。被叮咬之处,凸起一个大泡,肿胀疼痛,甚至溃烂,那滋味可不是好受的。

⑤在北极,昆虫的世界就是这样奇妙。

14.(1)生活在北极的大多数昆虫遇到了哪些困难?

(2)它们是怎样克服这些困难的?

15.(1)第②段中“如此深奥的道理”指的是什么?

(2)这一点对人类有什么启示?

16.本文的主要说明方法是什么?请举一个例子说明。

说明方法:______________________________

例子:_____________________________________________

从文中介绍的北极昆虫的绝技中,我们可以得出一条什么自然规律?

、阅读下文,回答问题。

五颜六色的士壤

■佚名

①也许在你的印象中,土壤就是灰灰的黑黑的。其实不然,土壤的颜色是多种多样的,比较“有名”的有东北的黑土,中南地区的红壤、黄壤,四川地区的紫土,除此之外,土壤的颜色还有黄、白、蓝、深蓝、灰蓝、青、灰白、棕、黄棕、红棕、暗棕,等等。究竟是什么神奇的魔法如此“巧夺天工”,把土壤涂抹成“五颜六色”的呢?

②土壤的颜色究竟是怎么来的?

③原来是由土壤里腐殖质含量的多少和矿物质组成的不同造成的!

④土壤由岩石风化而成,而由动植物残体所演变成的土壤腐殖质是土壤肥力的主要来源。

⑤土壤腐殖质一般黏附在土粒的表面,它的多少调节着土壤颜色的深浅。黑色的土壤一般是腐殖质含量较高的,因为腐殖质呈黑色或棕色,“黑土地油汪汪,不上肥也长粮”的农谚就是这么来的;而腐殖质含量少时,土壤则呈灰色或灰白色,如新疆的灰漠土。从灰到黑的颜色,则随着腐殖质含量的升高呈梯度变化。这是不是很有趣呢?

⑥那么矿物质组成的作用是什么呢?

⑦它有着更神奇的效果,是它让土壤有了除黑色以外的其他颜色。氧化铁是土壤矿物质中的调色高手,当它在土壤中的含量高时,土色发红,或者呈棕红色。氧化铁又是一种善变的物质,在土壤里经常发生变化。当它与水作用时,能转变为黄色的水合氧化铁,低洼潮湿的环境是发生这一变化的适宜条件。因此在这种地方,土壤常呈黄色。通风不良,氧气缺乏时,土壤中的氧化铁又变成了氧化亚铁。当土壤中的氧化亚铁较多时,土壤就呈灰蓝色。

⑧而白色,常常与土壤里的盐分变化紧密相连。如碳酸钙、碳酸钠、氯化钠、硫酸钠等盐类,以及高岭土、氢氧化铝等物质在土壤中呈粉末状存在时,都可能让土壤呈偏白的颜色。当然,它们有时是一起发挥作用,有时是由某一种物质单独出马,这样,即使是白色,也有着不同的效果。

⑨紫土则是由紫色砂岩和页岩风化物发育形成的,在四川地区分布较多,富含钙、磷、钾等营养元素,其土色的决定因素主要为其中含有的结晶性氧化铁和锰化合物。

⑩土壤的颜色是可以改变的,例如呈灰色、灰白色暗棕色、红棕色等颜色的土壤,大多是原来的白土、红壤、黄壤,在人们耕作时施用的有机肥的作用下,土壤中的腐殖质有所增加,土壤的颜色逐步向黑色过渡。

事实上,土壤的组成是极其复杂的,特别是矿物质,种类繁多,颜色各异。所以,土壤颜色的来源也不可能是单一的,往往是多种颜色的综合效应。这好比是一个善于着色的画家,以红、黄、蓝为基本色调,就可以在画板上调出绚丽夺目、色彩鲜艳的各种色调。

土壤的颜色有什么作用呢?

土壤的颜色可以反映土壤内在性质的变化,它是划分土壤层次、研究土壤性质的重要依据。根据土壤的颜色,不但可以判断出土壤肥瘦的大致情况,“因地制宜”种植相应的作物,还便于“对症下药”,对土壤进行改良。土壤的颜色不同也会影响土壤的温度。土色深的吸收阳光的能力强,土温升高得快些;土色浅的,吸收阳光的能力弱,土温升高得慢些。土壤的温度与种子发芽、根系生长、微生物活动有着密切关系。不仅如此,科学家的研究还指出,土壤的颜色与气候因素存在一定的相关性,通过量化土壤剖面颜色,就可以计算出古土壤和风化壳发育时的年均降水量,从而更为清晰地解释古气候与古环境的演变。

18..第①段在文中起什么作用?

19.本文介绍了关于土壤哪些方面的知识?

20.第⑧段主要运用了什么说明方法?请具体分析其作用。

21.土壤的颜色有哪些作用?

(四)阅读下面的文章,完成各题。

花开的方向

包利民

①母亲喜欢养花,阳台上摆满了大大小小的花盘,四季的轮换里,总有花儿绽放着。另外有几盆花是放在母亲卧室里的,同一品种,母亲也叫不出名字。虽多次搬家,那几盆花母亲始终没有丢弃。

②那几盆花只在每年的夏季里开放,花期半个多月。花朵并不出奇,比指甲略大些,形状上像极了缩小的葵花,通常是三五聚拢成簇。它们有一种极浅极淡的香,只在寂静的夜里才能感受得到。这种花最特别的地方,就是固定地朝着西方开放,无论怎样挪动位置或转动花盆,都不受影响。母亲就这样宝贝似的把它们放在卧室里,不离不弃。

③母亲爱花,是受姥姥影响。姥姥家在一个很远的乡村,房前屋后,花木葱茏,其中开得最多最旺的就是母亲卧室里的那种花。那花想必是姥姥送的了,当时我记得是五盆。后来我大学毕业,就成了六盘。而搬到这座城市后,又成了七盆。仔细回想一下,几乎是以每十年一盆的速度递增着。直到去年,那花变成了八盆,几乎摆满了母亲卧室的窗台。

④母亲卧室的窗户恰好是向西开的,每年夏季开花的时候,那些花儿便丛丛簇簇地向着窗外,很像隔窗远眺的样子。在它们的花期里,母亲留在卧室里的时间就多了,常常是坐在床上,向着那些花儿,那眼神飘忽着,仿佛很近,又似乎很远。

⑤去年年末的时候,母亲回了一趟老家,陪姥姥过八十大寿。临行前显得很是兴奋,一个劲儿地叮嘱父亲,卧室里的那些花几天浇一次水,每次水量多少,直到父亲能背出来,才放心而去。而阳台上的那些花,母亲则只字未提。

⑥从老家回来后,母亲很高兴,不停地说姥姥的身体很棒,依然伺候着一大院子的花。望着母亲满足的神情,我忽然心里一动:姥姥八十大寿,母亲的花儿也正好是八盆,是不是姥姥每增加十岁,母亲的花就增多一盆?于是问母亲,母亲深情地看着那些花,笑而不答……

⑦有一天在网上,无意间进入一个花卉论坛,各种花草的图片琳琅满目。忽然,一个熟悉的画面闯入我的眼帘,正是母亲卧室里的那种花!我终于知道了它的名字,一个让人悠然神飞、魂牵梦绕的名字——望乡。

⑧那些花又到了花期,母亲依然在守望着,目光轻柔地抚摸过那些小小的花朵背影,然后投向西方。而远远的西方,隔着山,隔着水,隔着风雨云雾,有母亲的故乡,有母亲的母亲!

(选自《美丽中文》有删改)

22.文章第②段是从哪几个方面介绍母亲卧室里的花的?

23.赏析文中画线的两句话。

(1)那眼神飘忽着,仿佛很近,又似乎很远。

(2)而远远的西方,隔着山,隔着水,隔着风雨云雾,有母亲的故乡,有母亲的母亲!

24. 第⑦段在全文中有何作用?

25.文中的“母亲”是一个怎样的人?请简要概括。

三、写作表达

26.请以“遇见你的目光”为题写一篇文章,除诗歌外文体不限,题目自拟,600字以

答案

C 2.A 3. B 4.C 5.C 6.D

(1)成都市计划打造6条高标准、高品质的特色夜市街区。 (2)示例:王大爷,夜市街的重新出现,对于成都市民来说是一件好事,所以大家都会珍惜,都会注意公共场合的秩序,不会过于吵闹。政府也会派专人进行保洁,您老大可放心! (3)示例一:夜市街,文殊坊,大家随便逛一逛。 示例二:小商品,大文化,一举两得真奇妙。

(1)示例:减缓海平面升高淹没陆地的速度__抑制水体污染引发的疾病

示例:因为多数人对“低碳生活方式”了解不够,所以开展宣传活动意义重大。

修改为:朋友,为了您的健康,为了我们的绿色家园,请您使用自备的牙刷、梳子。

9.D

10.说明对象:决定物候现象来临的因素。说明顺序:逻辑顺序。

11. 不能删掉。“一定”在这里是“特定”的意思,起限制作用。说明秋冬之交,天气晴朗的空中,在特定的高度上气温才比低处高,并不是所有的高度都如此。体现了说明文语言的准确性。

12. 运用了作比较的说明方法。通过1741到 1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,说明了物候现象来临的迟早还有古今的差异。

13. 因为高下的差异会影响到物候的变化。或“植物的抽青开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟。”

14.(1)北极严寒;昆虫找不到自己进攻的对象(或:昆虫找不到赖以生存的食物)。 (2)它们自动降低细胞中的水分,避免结晶;用红外线探测器或用敏锐的嗅觉来寻找食物的来源(或:寻找进攻的对象)。 15.(1)牛蝇不在小驯鹿身上产卵繁殖,是因为这样做可能导致驯鹿群的锐减甚至灭种,到那时,牛蝇本身也难以生存下去。 (2)人类为了更好地生存下去,必须保护赖以生存的环境。 16.示例:举例子。举牛蝇的例子说明昆虫如何抵御北极的寒冷;举蚊子的例子说明北极昆虫如何寻找进攻的对象。(举出一例即可) 17.适者生存(或:只要适应纷繁复杂的社会,就能生存下去。或:只有适应环境的变化,并练就适应变化的绝技,才能生存下去)。

18.①照应题目,引出说明对象—土壤的颜色;②巧用问句,引发读者思考;③通过具体的事例,说明自然界确实存在五颜六色的土壤。

19.①土壤颜色的来源;②矿物质的作用;③土壤颜色的作用。

20.举例子。举了碳酸钙、碳酸钠、氯化钠、硫酸钠等盐类,以及高岭土、氢氧化铝等物质的例子,具体形象地说明了土壤呈偏白的颜色常常是与土壤里的盐分变化紧密相连的,使说明更具体,更具有说服力。

21.①土壤的颜色可以反映土壤内在性质的变化,它是划分土壤层次、研究土壤性质的重要依据;②土壤的颜色不同也会影响土壤的温度;③土壤的颜色与气候因素存在一定的相关性。

22.从花的大小、形状、数量、颜色以及花开的方向等方面来介绍的。 23.(1) 句子中加点的“近”和“远”,生动地表现出母亲眼神的飘忽,把母亲对亲人的思念用无声的语言勾勒出来。 (2)该句运用排比修辞,三个“隔着”的运用,把阻隔亲情的障碍展示出来,语气强烈,逐步升华,有极强的感染力。 24.点明上文记叙的含义,升华了主题,又为下文的抒情做好了铺垫。 25.母亲是一个勤劳、善良,热爱生活和懂得回报亲情的人。

26、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读