北师大版高中历史选修一第4章 王安石变法 章末总结 (课件27张)

文档属性

| 名称 | 北师大版高中历史选修一第4章 王安石变法 章末总结 (课件27张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 389.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-10-27 21:10:35 | ||

图片预览

文档简介

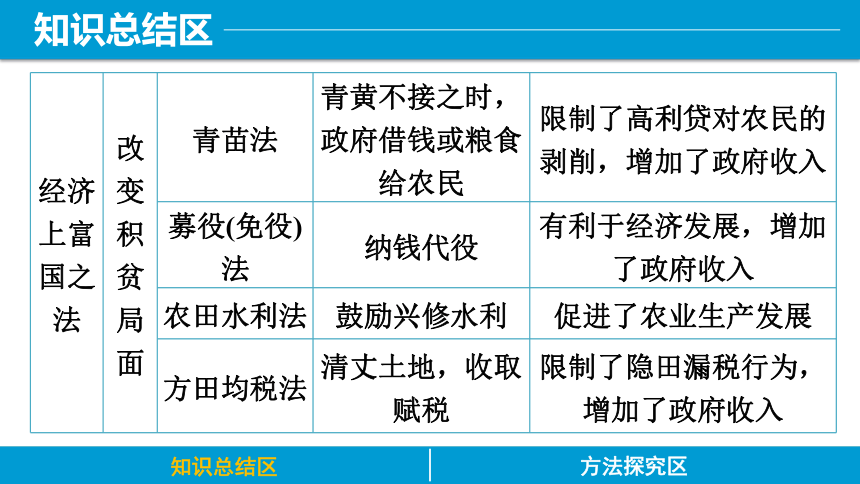

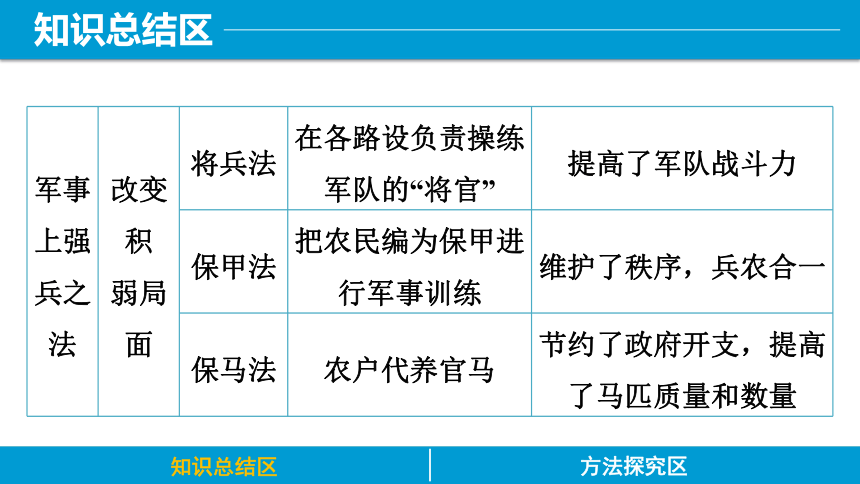

课件27张PPT。第四章

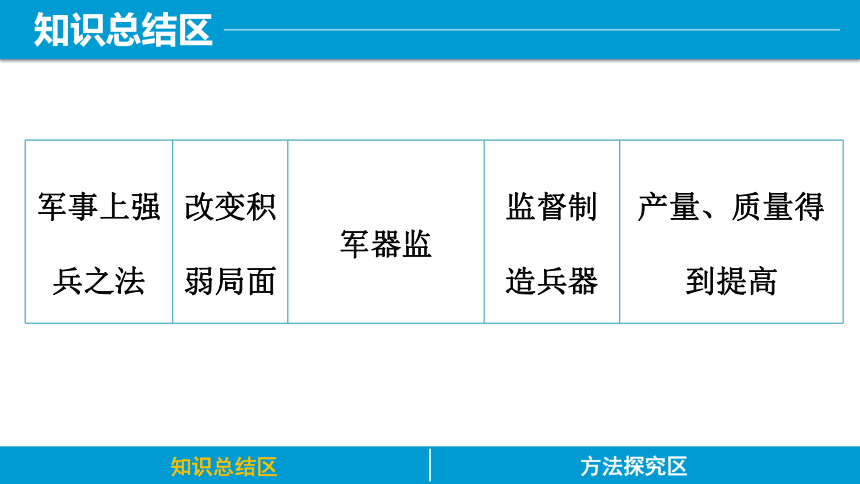

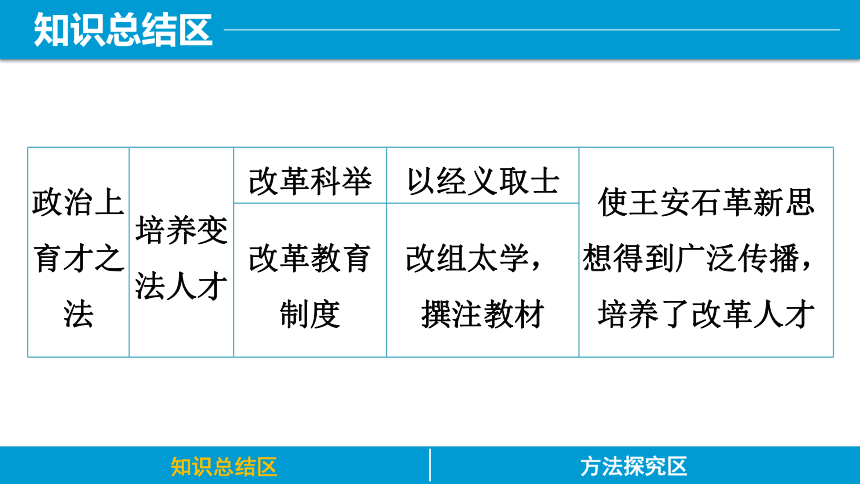

北宋王安石变法 章末总结网络构建区(略)知识总结区一、表解王安石变法的内容重点阐释知识总结区知识总结区知识总结区知识总结区知识总结区二、王安石变法的作用及失败原因1.作用

(1)进步作用:增加了政府的财政收入,增强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

(2)局限性:王安石变法是为了挽救北宋政府面临的危机知识总结区而进行的改革运动,但是这些危机从根本上说是由封建专制主义中央集权制度本身造成的,因此,变法不可能从根本上摆脱封建统治危机;变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依然很重。

2.失败原因

(1)变法触动了大地主、大官僚的利益,引起他们的阻挠和破坏。宋神宗死后,司马光做宰相,废除了新法。这是变法失败的主要原因。知识总结区(2)宋神宗在变法后期的动摇。变法的开始阶段,宋神宗支持王安石,使改革能顺利进行;后来宋神宗的态度动摇,1074年王安石辞职;1075年,宋神宗恢复了王安石的职务,继续变法;最后宋神宗和王安石意见不一,王安石又被迫辞职,变法法令陆续废止。知识总结区(3)变法指导思想的缺陷和新法推行的不当。在变法的指导思想上,王安石偏重于谋求开辟财源,获取尽可能多的国家财政税收,一些措施甚至违背了客观经济规律,而且新法的实行也显得过于激进。知识总结区三、中国古代重大改革的规律性认识

1.古代历史上的社会改革,从狭义上讲,主要是指政府制定明确的改革措施而推行的,如商鞅变法、北魏孝文帝改革等;从广义上讲,凡是统治阶级对政治、经济、文化等政策的调整,都称得上改革。知识总结区2.改革是历史发展的要求和产物。改革的目的一般是富国强兵、壮大势力、挽救危机、巩固统治、适应形势等;改革内容基本上都涉及政治制度、土地分配、赋税征收、荒地开垦、水利兴修、发展军力和废除旧俗等方面。

3.改革的结局一般有三种情况,或取得完全成功、或彻底失败、或取得一些成效但最终失败。知识总结区4.社会改革对改革者有特殊的要求。要有雄才大略、远见卓识;要意志坚强、雷厉风行;要讲究策略、灵活多变。

5.那些适应生产力发展需要、符合社会发展规律和顺应人民愿望的改革,推动着社会前进和历史发展。反之,则阻碍历史前进,加剧社会矛盾。

6.改革是社会政治权力和经济利益的重新分配,必然涉及某些人的特权和私利。因此,改革会遇到各种各样的阻力,甚至充满了尖锐激烈的斗争与流血冲突。知识总结区归类比较一、王安石变法和“庆历新政”的比较知识总结区知识总结区二、王安石变法与商鞅变法的异同知识总结区方法探究区例题北宋年间,面对严峻的民族矛盾和阶级矛盾,以王安石为首的有识之士在范仲淹“精贡举”的基础上,为实现富国强兵的目的,就如何选拔、培养国家急需人才,展开了激烈的争论。阅读下列材料:方法探究区材料一 (范仲淹)国家专以词赋取进士,……求有才有识者,十无一二。况天下危困乏人如此,固当教以经济之业,取以经济之才,庶可救其不逮。

——[南宋]李焘《续资治通鉴长编》卷一百四十三

材料二 (苏轼)自唐至今,以诗赋为名臣不可胜数,何负于天下,而必欲废之?方法探究区(王安石)今人才乏少,且其学术不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。

(司马光)神宗罢赋、诗及诸科,专用经义、论、策,此乃复先王令典,百世不易之法。但安石以一家私学,欲盖掩先儒,令天下学官讲解。及科场程式,同己者取,异己者黜。

——[元]马端临《文献通考》卷三十一方法探究区请回答:

(1)据材料并结合所学知识,范仲淹、苏轼、王安石、司马光对科举考试内容分别提出了怎样的主张?

(2)结合所学知识,材料二中司马光所说“以一家私学,欲盖掩先儒”指的是什么?它产生了什么样的影响?

(3)据材料二并结合所学知识,王安石兴学校、变科举的主要目的是什么?方法探究区题意审读1.审材料信息:从材料一可以了解到范仲淹的主张是“以经济之业”“取以经济之才”;从材料二可以了解到苏轼的主张是重视诗赋,王安石主张要知道“世事”,司马光赞同用经义论策。方法探究区2.审题目要求:第(1)问根据材料信息概括范仲淹、苏轼、王安石、司马光对科举考试内容的主张;

第(2)问指出司马光指责王安石“以一家私学”的含义,并分析其影响,主要从消极方面作答;

第(3)问,结合王安石选拔人才与变法的关系作答。

3.回扣教材:王安石变法中关于用人制度、科举制度方面的改革措施。方法探究区规范解答(1)范仲淹:主张考经邦济国之术;苏轼:主张考诗赋;王安石:主张考经义(时务策);司马光:主张考经义、论、策。

(2)统一编纂以儒家经典为内容的教科书(主持编纂《三经新义》作为统一的教科书和考试依据);影响:禁锢了思想自由;进一步强化了儒家思想的正统地位。

(3)统一思想;为改革培养人才。声明谢谢观看

北宋王安石变法 章末总结网络构建区(略)知识总结区一、表解王安石变法的内容重点阐释知识总结区知识总结区知识总结区知识总结区知识总结区二、王安石变法的作用及失败原因1.作用

(1)进步作用:增加了政府的财政收入,增强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

(2)局限性:王安石变法是为了挽救北宋政府面临的危机知识总结区而进行的改革运动,但是这些危机从根本上说是由封建专制主义中央集权制度本身造成的,因此,变法不可能从根本上摆脱封建统治危机;变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依然很重。

2.失败原因

(1)变法触动了大地主、大官僚的利益,引起他们的阻挠和破坏。宋神宗死后,司马光做宰相,废除了新法。这是变法失败的主要原因。知识总结区(2)宋神宗在变法后期的动摇。变法的开始阶段,宋神宗支持王安石,使改革能顺利进行;后来宋神宗的态度动摇,1074年王安石辞职;1075年,宋神宗恢复了王安石的职务,继续变法;最后宋神宗和王安石意见不一,王安石又被迫辞职,变法法令陆续废止。知识总结区(3)变法指导思想的缺陷和新法推行的不当。在变法的指导思想上,王安石偏重于谋求开辟财源,获取尽可能多的国家财政税收,一些措施甚至违背了客观经济规律,而且新法的实行也显得过于激进。知识总结区三、中国古代重大改革的规律性认识

1.古代历史上的社会改革,从狭义上讲,主要是指政府制定明确的改革措施而推行的,如商鞅变法、北魏孝文帝改革等;从广义上讲,凡是统治阶级对政治、经济、文化等政策的调整,都称得上改革。知识总结区2.改革是历史发展的要求和产物。改革的目的一般是富国强兵、壮大势力、挽救危机、巩固统治、适应形势等;改革内容基本上都涉及政治制度、土地分配、赋税征收、荒地开垦、水利兴修、发展军力和废除旧俗等方面。

3.改革的结局一般有三种情况,或取得完全成功、或彻底失败、或取得一些成效但最终失败。知识总结区4.社会改革对改革者有特殊的要求。要有雄才大略、远见卓识;要意志坚强、雷厉风行;要讲究策略、灵活多变。

5.那些适应生产力发展需要、符合社会发展规律和顺应人民愿望的改革,推动着社会前进和历史发展。反之,则阻碍历史前进,加剧社会矛盾。

6.改革是社会政治权力和经济利益的重新分配,必然涉及某些人的特权和私利。因此,改革会遇到各种各样的阻力,甚至充满了尖锐激烈的斗争与流血冲突。知识总结区归类比较一、王安石变法和“庆历新政”的比较知识总结区知识总结区二、王安石变法与商鞅变法的异同知识总结区方法探究区例题北宋年间,面对严峻的民族矛盾和阶级矛盾,以王安石为首的有识之士在范仲淹“精贡举”的基础上,为实现富国强兵的目的,就如何选拔、培养国家急需人才,展开了激烈的争论。阅读下列材料:方法探究区材料一 (范仲淹)国家专以词赋取进士,……求有才有识者,十无一二。况天下危困乏人如此,固当教以经济之业,取以经济之才,庶可救其不逮。

——[南宋]李焘《续资治通鉴长编》卷一百四十三

材料二 (苏轼)自唐至今,以诗赋为名臣不可胜数,何负于天下,而必欲废之?方法探究区(王安石)今人才乏少,且其学术不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。

(司马光)神宗罢赋、诗及诸科,专用经义、论、策,此乃复先王令典,百世不易之法。但安石以一家私学,欲盖掩先儒,令天下学官讲解。及科场程式,同己者取,异己者黜。

——[元]马端临《文献通考》卷三十一方法探究区请回答:

(1)据材料并结合所学知识,范仲淹、苏轼、王安石、司马光对科举考试内容分别提出了怎样的主张?

(2)结合所学知识,材料二中司马光所说“以一家私学,欲盖掩先儒”指的是什么?它产生了什么样的影响?

(3)据材料二并结合所学知识,王安石兴学校、变科举的主要目的是什么?方法探究区题意审读1.审材料信息:从材料一可以了解到范仲淹的主张是“以经济之业”“取以经济之才”;从材料二可以了解到苏轼的主张是重视诗赋,王安石主张要知道“世事”,司马光赞同用经义论策。方法探究区2.审题目要求:第(1)问根据材料信息概括范仲淹、苏轼、王安石、司马光对科举考试内容的主张;

第(2)问指出司马光指责王安石“以一家私学”的含义,并分析其影响,主要从消极方面作答;

第(3)问,结合王安石选拔人才与变法的关系作答。

3.回扣教材:王安石变法中关于用人制度、科举制度方面的改革措施。方法探究区规范解答(1)范仲淹:主张考经邦济国之术;苏轼:主张考诗赋;王安石:主张考经义(时务策);司马光:主张考经义、论、策。

(2)统一编纂以儒家经典为内容的教科书(主持编纂《三经新义》作为统一的教科书和考试依据);影响:禁锢了思想自由;进一步强化了儒家思想的正统地位。

(3)统一思想;为改革培养人才。声明谢谢观看

同课章节目录

- 第一章 雅典梭伦改革

- 第一节 梭伦改革前的雅典社会

- 第二节 梭伦改革的主要措施和特点

- 第三节 梭伦改革的历史作用

- 第二章 秦国商鞅变法

- 第一节 大变革与大转型的时代

- 第二节 商鞅变法

- 第三节 商鞅变法的成果与影响

- 第三章 北魏孝文帝改革

- 第一节 孝文帝改革前的北魏

- 第二节 孝文帝的改革

- 第三节 孝文帝改革的历史作用

- 第四章 北宋王安石变法

- 第一节 北宋中期的社会危机与庆历新政的失败

- 第二节 王安石变法的主要内容及历史作用

- 第五章 欧洲宗教改革

- 第一节 欧洲宗教改革的历史背景

- 第二节 马丁·路德和德国宗教改革

- 第三节 欧洲宗教改革的发展

- 第六章 埃及穆罕默德·阿里改革

- 第一节 穆罕默德 · 阿里改革前的埃及

- 第二节 穆罕默德 · 阿里改革

- 第七章 俄国农奴制度改革

- 第一节 俄国社会呼唤改革

- 第二节 1861年俄国农奴制改革

- 第三节 农奴制改革对俄国近代化进程的影响

- 第八章 日本明治维新

- 第一节 明治维新前的日本社会

- 第二节 明治政权的建立

- 第三节 明治维新

- 第九章 中国戊戌变法

- 第一节 资产阶级维新变法运动的兴起

- 第二节 百日维新

- 第三节 戊戌变法的失败

- 探究活动课一 关于改革与发展的讨论

- 探究活动课二 中日两国近代化道路的比较