苏教版九年级语文上册自制第15课《诗人谈诗》(30张ppt)

文档属性

| 名称 | 苏教版九年级语文上册自制第15课《诗人谈诗》(30张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 422.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-30 11:06:02 | ||

图片预览

文档简介

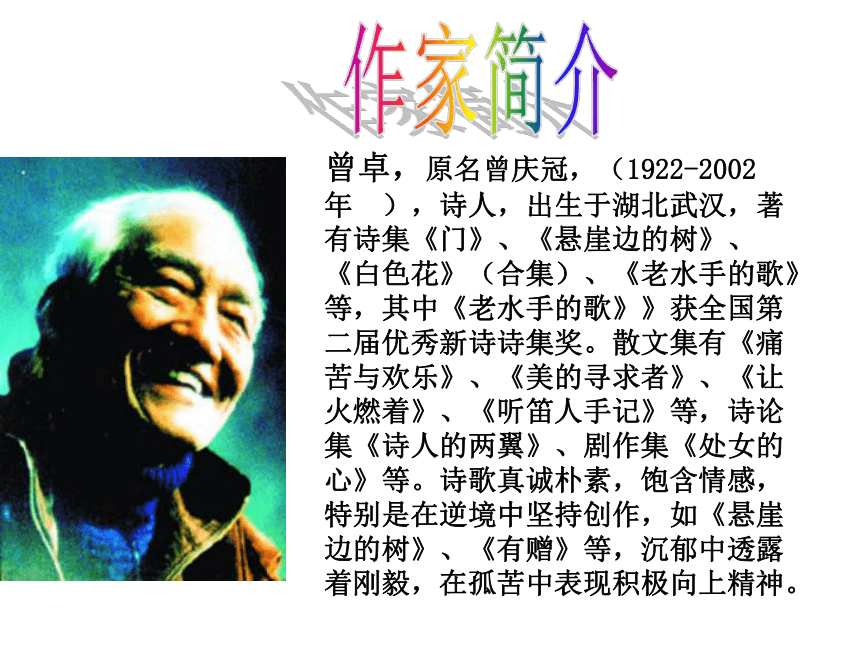

课件30张PPT。曾卓诗人谈诗曾卓,原名曾庆冠,(1922-2002年 ),诗人,出生于湖北武汉,著有诗集《门》、《悬崖边的树》、《白色花》(合集)、《老水手的歌》等,其中《老水手的歌》》获全国第二届优秀新诗诗集奖。散文集有《痛苦与欢乐》、《美的寻求者》、《让火燃着》、《听笛人手记》等,诗论集《诗人的两翼》、剧作集《处女的心》等。诗歌真诚朴素,饱含情感,特别是在逆境中坚持创作,如《悬崖边的树》、《有赠》等,沉郁中透露着刚毅,在孤苦中表现积极向上精神。 作家简介学习目标1、能自主赏读说出作者抒发的感情。

2、能理解诗文蕴涵的内涵及意境。

3、对两位诗人的作品有自己的感受和见解。

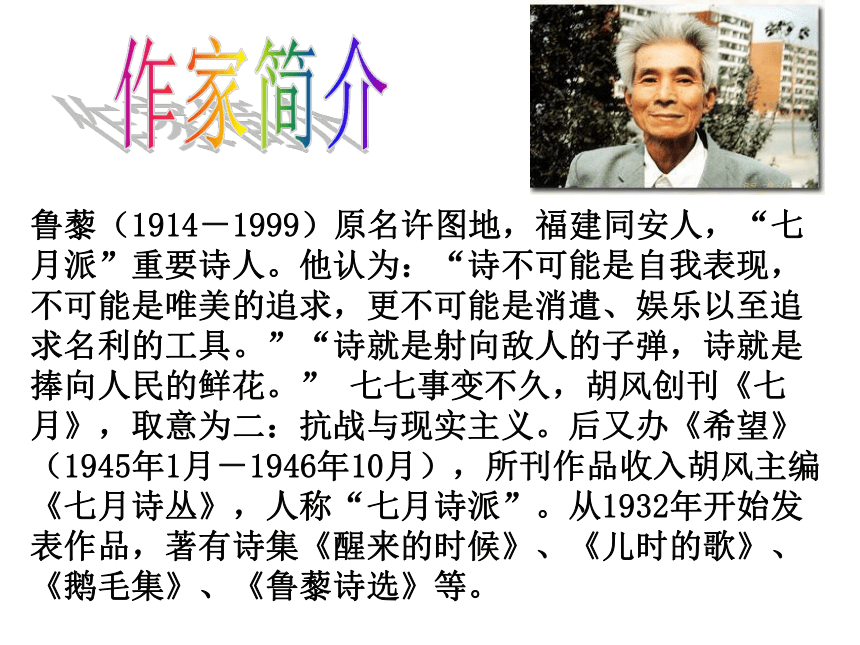

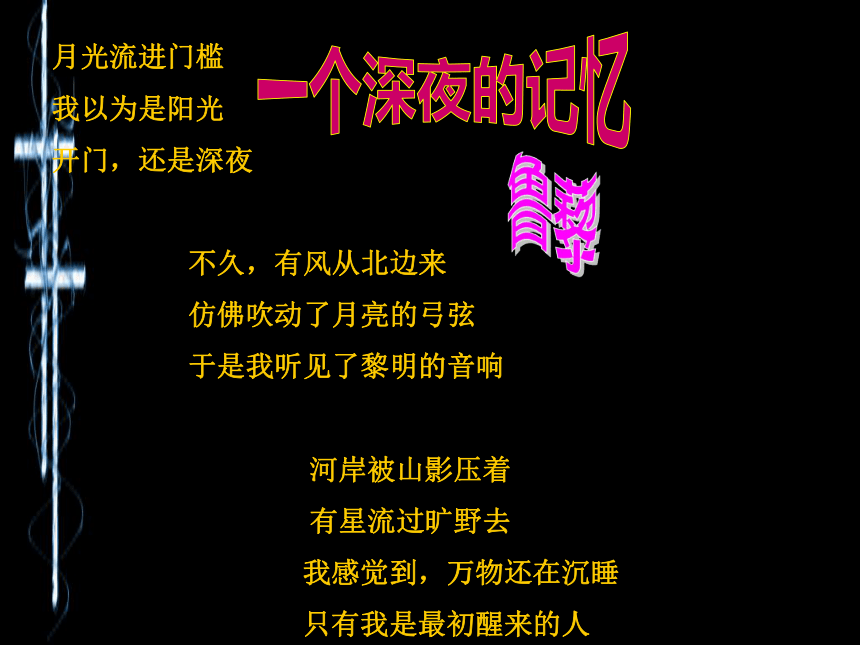

诗歌欣赏《一个深夜的记忆》鲁藜(1914-1999)原名许图地,福建同安人,“七月派”重要诗人。他认为:“诗不可能是自我表现,不可能是唯美的追求,更不可能是消遣、娱乐以至追求名利的工具。”“诗就是射向敌人的子弹,诗就是捧向人民的鲜花。” 七七事变不久,胡风创刊《七月》,取意为二:抗战与现实主义。后又办《希望》(1945年1月-1946年10月),所刊作品收入胡风主编《七月诗丛》,人称“七月诗派”。从1932年开始发表作品,著有诗集《醒来的时候》、《儿时的歌》、《鹅毛集》、《鲁藜诗选》等。作家简介《一个深夜的记忆》初读不大好懂。先不看分析评论,反复诵读原诗,读完把自己的感受、体会与困惑用“读书摘记”的形式写下来,与同桌交流;然后阅读分析评论,看看哪些与你的想法一致,哪些比你的更深入,哪些你原来的理解不够准确,应该加以纠正;最后在原诗旁边加上批注,批注时可以引用评论文章中的话,更希望有你自己独到的感悟与发现。朗读指南月光流进门槛

我以为是阳光

开门,还是深夜

不久,有风从北边来

仿佛吹动了月亮的弓弦

于是我听见了黎明的音响

河岸被山影压着

有星流过旷野去

我感觉到,万物还在沉睡

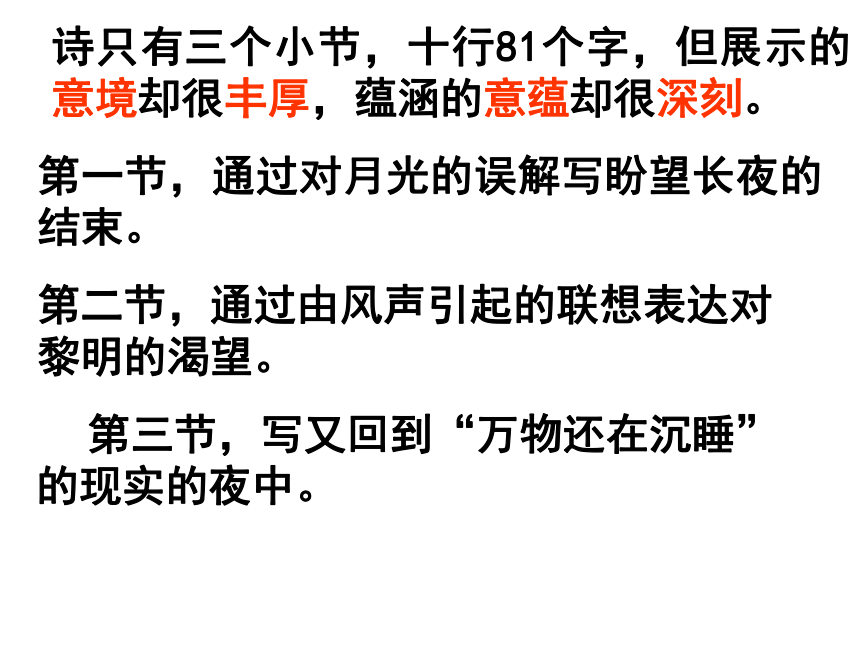

只有我是最初醒来的人一个深夜的记忆鲁藜请谈一谈你对这首诗的阅读感受?朗读理解朗读理解诗只有三个小节,十行81个字,但展示的意境却很丰厚,蕴涵的意蕴却很深刻。

第一节,通过对月光的误解写盼望长夜的结束。

第二节,通过由风声引起的联想表达对黎明的渴望。

第三节,写又回到“万物还在沉睡”的现实的夜中。

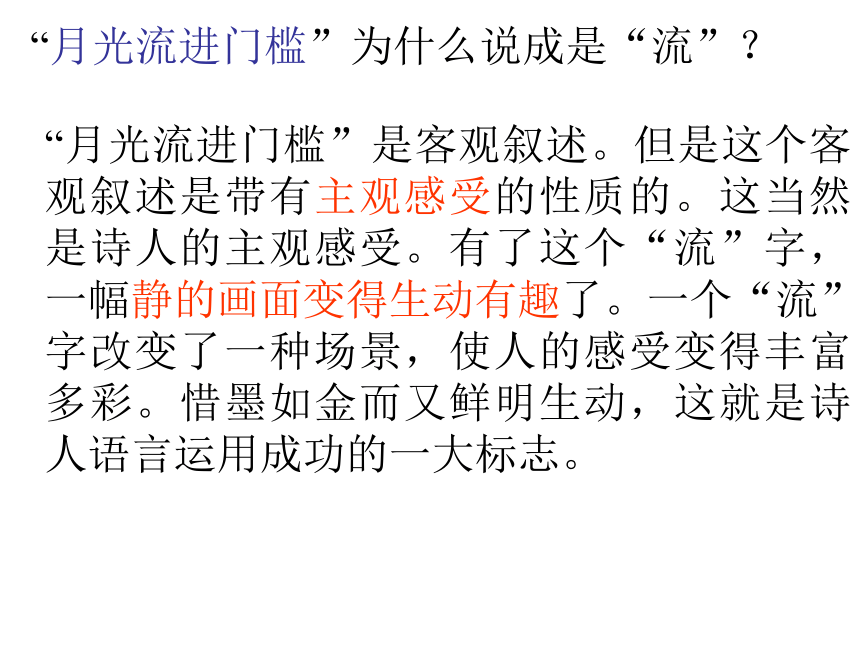

“月光流进门槛”为什么说成是“流”?

“月光流进门槛”是客观叙述。但是这个客观叙述是带有主观感受的性质的。这当然是诗人的主观感受。有了这个“流”字,一幅静的画面变得生动有趣了。一个“流”字改变了一种场景,使人的感受变得丰富多彩。惜墨如金而又鲜明生动,这就是诗人语言运用成功的一大标志。

“我以为是阳光”,这是一种“错觉”,但是如果从科学的观点看,他会马上改正这种瞬间的错觉,而不必把它诉诸文字。但是因为是诗语,所以他不但不必改正,而且还有意地强调并固定成文字,就因为这是一个“美丽的错误”。而且这里的阳光还含有另一层意思,就是诗人内心对光明的追求。写出这种“错觉”,更显示他对光明的殷切期待的心情。

“有风从北边来/仿佛吹动了月亮的弓弦/于是我听见了黎明的音响”

?

“仿佛”不是一个明确的概念,只是一种“好像是”的感觉。但用在这里正是地方。“好像是”风吹动月亮的弓弦而使他听见了黎明的音响。这是诗人的想像。如果是写实,反而令人难以置信,因为是“仿佛”,就把想像合情合理地表现出来。可见准确使用词语对增强诗的艺术表现力之重要。

“我感觉到,万物还在沉睡/只有我是最初醒来的人”

作者强烈地盼望黎明以后,发现夜还正深(河岸被山影压着/有星流过旷野去)以后的失望,但只是失望而不是绝望,这是看清现实以后的一种冷静和成熟,从“只有我是最初醒来的人”中可以感受到诗人的执著。但诗人说“只有”又并不是否认其他的人,不是通过对比来突出自己是唯一的“最初醒来的人”,这里的“我”是一个艺术形象,而不是指诗人实在的自我。

《一个深夜的记忆》的作者鲁藜,以自己的独特眼光,从常见事物身上发现了美,你能说出他发现了怎样的美吗?

《一个深夜的记忆》描写的是更“常见”的月光和月光下的山影、旷野,但不是表现景物自身的美,而是借以表现解放战争年代人们美好的心灵:盼望“黎明”、渴望光明而又乐观的情怀。

主题《一个深夜的记忆》是从“我”的角度来观察和描写的。“我”对描写对象的认识、感情有没有变化?有怎样的变化?请你结合作品作一点具体分析。《一个深夜的记忆》先写月光引发的错觉,再写“我听见了黎明的音响”,再写月光下眺望所见景物,觉得“我是最初醒来的人”。这种变化过程,表达人们对光明的渴望之情和赢得光明的乐观情怀。

黄州定慧院寓居作 缺月挂疏桐,漏断人初静。 谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人省。 拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。 宁静而深沉的意境学习评论曾卓文段分析1、文章开篇有何特点?

2、第二自然段交代了那些内容?

3、从文中看出,诗人为何将深夜当作黎明?

4、诗人在分析诗的第二小节内容时注意从哪几个方面入手?

5、作者是怎样引导读者揭示诗的深意的?

6、作者为什么喜欢这首诗?1、文章开篇有何特点?

1、表达自己对这首诗的“偏爱”,表现了眼光,感受和理解的独特。

2、第二自然段交代了那些内容?

2、阐释诗作内容的表现背景。

3、对诗歌的意境,合理想像进行分析:因“错觉”而产生的联想。

把月光误认为是曙光的来临。

3、从文中看出,诗人为何将深夜当作黎明?4、(1)他指出“划破夜空的流星,被风吹响的月亮的弓弦,既反衬了夜的沉静,又使夜有了动态感”,这里对“夜的沉静”和“动态感”的评说,就是他的独到的见解和体会。流星和风声,一有形无声,一有声无形,但是曾卓用自己的联想丰富了诗的意境,使动者成为反衬夜的沉静的参照物,而夜则因它们的存在而变得有动态感。(2)在曾卓的笔下,“夜在沉静中行进,黎明即将到来”,这是原诗在字面上没有出现的意蕴,是曾卓对它的发挥。这个发挥可以说恰到好处,使诗的主题意蕴进一步深化了。

4、诗人在分析诗的第二小节内容时注意从哪几个方面入手?

它一方面是指诗人生理上的感觉,即对于黎明来临的“光感”;仔细揣摩“感觉到”这个词的双重含义。 另一方面则是暗示诗人是“对于时代最敏感的人”,而这个诗人“不仅是指他自己”。这就把诗人个人的感受同时代的脉搏跳动,同广大人民的殷切期待融合在一起了。

宁静而深沉的意境宁静境静以动衬静深沉意对于时代最敏感的人盼望黎明最迫切的人 1段:表达自己对这首诗的“偏爱”,表现了眼光、感受和理解的独特;2-5段:对诗歌的意境进行阐发,对诗人内在的情感世界进行探索,合理的想像和分析,为最后结论的得出打下坚实的基础;6段:表达了对这首诗的总体评价,“宁静而深沉”的概括,简练而准确。

段落大意的理解

诗歌的形象性与抒情性要借助各种艺术手法来表现,例如比兴、拟人、夸张、对偶、排比衬托、反复、象征、以静写动、小中见大、虚实结合、托物言志等,理解这些手法,有助于批文入情。曾卓在谈诗歌时就抓住了诗歌的特点进行分析。如:“他不再返回屋中,而是眺望着月光下的旷野:起伏的山峦,河岸边的山峦的巨大的暗影……大地笼罩在沉静中。划破夜空的流星,被风吹响的月亮的弓弦,既反衬了夜的沉静,又使夜有了动态感:夜在沉静中进行,黎明即将到来。”总之,诗人用诗一般的语言鉴赏诗,给读者以美的感受。鉴赏与归纳意象,既指叙事诗中塑造的人物形象,也指抒情诗中的抒情主人公,更多的则是指诗歌中所描写的景或物。 意境,就是诗人要表达的思想感情与诗中所描绘的事物或画面有机融合而形成的一种耐人寻味的艺术境界。″意″是诗中抒发的思想感情,“境”是诗中所描绘的事物或画面。独 坐 幽 篁 里,

弹 琴 复 长 啸。

深 林 人 不 知,

明 月 来 相 照。

——王维

《竹里馆》迁移欣赏《咏怀诗(其一)》-阮籍

夜中不能寐,起坐弹鸣琴。

薄帷鉴明月,清风吹我襟。

孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。

徘徊将何见?忧思独伤心。 1判断下列句子所运用的表达方式。

①这首诗写于抗战时期的延安,描写的是诗人在一个深夜醒来时所看到的情景。( )

②起伏的山峦,河岸边的山峦的巨大的暗影……大地笼罩在沉静中。( )

③ 我欢喜这首小诗的宁静而又深远的意境,这在一般新诗中是少有的。( )

记叙描写议论练习2下面诗句中托物咏怀,表明作者坚守节操、至死不变的一项是( ) ①.我从东方来/从汹涌着波涛的海上来/我将带光明给世界/又将带温暖给人类(艾青《黎明的通知》) ②.我们都在下面,你在高空飘扬,/风是你的身体,你和太阳同行,/常想飞出物外,却为地面拉紧。(穆旦《旗》 ③.念天地之悠悠,独怆然而涕下。(陈子昂《登幽州台歌》 ④.零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子·咏梅》 )

④

2、能理解诗文蕴涵的内涵及意境。

3、对两位诗人的作品有自己的感受和见解。

诗歌欣赏《一个深夜的记忆》鲁藜(1914-1999)原名许图地,福建同安人,“七月派”重要诗人。他认为:“诗不可能是自我表现,不可能是唯美的追求,更不可能是消遣、娱乐以至追求名利的工具。”“诗就是射向敌人的子弹,诗就是捧向人民的鲜花。” 七七事变不久,胡风创刊《七月》,取意为二:抗战与现实主义。后又办《希望》(1945年1月-1946年10月),所刊作品收入胡风主编《七月诗丛》,人称“七月诗派”。从1932年开始发表作品,著有诗集《醒来的时候》、《儿时的歌》、《鹅毛集》、《鲁藜诗选》等。作家简介《一个深夜的记忆》初读不大好懂。先不看分析评论,反复诵读原诗,读完把自己的感受、体会与困惑用“读书摘记”的形式写下来,与同桌交流;然后阅读分析评论,看看哪些与你的想法一致,哪些比你的更深入,哪些你原来的理解不够准确,应该加以纠正;最后在原诗旁边加上批注,批注时可以引用评论文章中的话,更希望有你自己独到的感悟与发现。朗读指南月光流进门槛

我以为是阳光

开门,还是深夜

不久,有风从北边来

仿佛吹动了月亮的弓弦

于是我听见了黎明的音响

河岸被山影压着

有星流过旷野去

我感觉到,万物还在沉睡

只有我是最初醒来的人一个深夜的记忆鲁藜请谈一谈你对这首诗的阅读感受?朗读理解朗读理解诗只有三个小节,十行81个字,但展示的意境却很丰厚,蕴涵的意蕴却很深刻。

第一节,通过对月光的误解写盼望长夜的结束。

第二节,通过由风声引起的联想表达对黎明的渴望。

第三节,写又回到“万物还在沉睡”的现实的夜中。

“月光流进门槛”为什么说成是“流”?

“月光流进门槛”是客观叙述。但是这个客观叙述是带有主观感受的性质的。这当然是诗人的主观感受。有了这个“流”字,一幅静的画面变得生动有趣了。一个“流”字改变了一种场景,使人的感受变得丰富多彩。惜墨如金而又鲜明生动,这就是诗人语言运用成功的一大标志。

“我以为是阳光”,这是一种“错觉”,但是如果从科学的观点看,他会马上改正这种瞬间的错觉,而不必把它诉诸文字。但是因为是诗语,所以他不但不必改正,而且还有意地强调并固定成文字,就因为这是一个“美丽的错误”。而且这里的阳光还含有另一层意思,就是诗人内心对光明的追求。写出这种“错觉”,更显示他对光明的殷切期待的心情。

“有风从北边来/仿佛吹动了月亮的弓弦/于是我听见了黎明的音响”

?

“仿佛”不是一个明确的概念,只是一种“好像是”的感觉。但用在这里正是地方。“好像是”风吹动月亮的弓弦而使他听见了黎明的音响。这是诗人的想像。如果是写实,反而令人难以置信,因为是“仿佛”,就把想像合情合理地表现出来。可见准确使用词语对增强诗的艺术表现力之重要。

“我感觉到,万物还在沉睡/只有我是最初醒来的人”

作者强烈地盼望黎明以后,发现夜还正深(河岸被山影压着/有星流过旷野去)以后的失望,但只是失望而不是绝望,这是看清现实以后的一种冷静和成熟,从“只有我是最初醒来的人”中可以感受到诗人的执著。但诗人说“只有”又并不是否认其他的人,不是通过对比来突出自己是唯一的“最初醒来的人”,这里的“我”是一个艺术形象,而不是指诗人实在的自我。

《一个深夜的记忆》的作者鲁藜,以自己的独特眼光,从常见事物身上发现了美,你能说出他发现了怎样的美吗?

《一个深夜的记忆》描写的是更“常见”的月光和月光下的山影、旷野,但不是表现景物自身的美,而是借以表现解放战争年代人们美好的心灵:盼望“黎明”、渴望光明而又乐观的情怀。

主题《一个深夜的记忆》是从“我”的角度来观察和描写的。“我”对描写对象的认识、感情有没有变化?有怎样的变化?请你结合作品作一点具体分析。《一个深夜的记忆》先写月光引发的错觉,再写“我听见了黎明的音响”,再写月光下眺望所见景物,觉得“我是最初醒来的人”。这种变化过程,表达人们对光明的渴望之情和赢得光明的乐观情怀。

黄州定慧院寓居作 缺月挂疏桐,漏断人初静。 谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人省。 拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。 宁静而深沉的意境学习评论曾卓文段分析1、文章开篇有何特点?

2、第二自然段交代了那些内容?

3、从文中看出,诗人为何将深夜当作黎明?

4、诗人在分析诗的第二小节内容时注意从哪几个方面入手?

5、作者是怎样引导读者揭示诗的深意的?

6、作者为什么喜欢这首诗?1、文章开篇有何特点?

1、表达自己对这首诗的“偏爱”,表现了眼光,感受和理解的独特。

2、第二自然段交代了那些内容?

2、阐释诗作内容的表现背景。

3、对诗歌的意境,合理想像进行分析:因“错觉”而产生的联想。

把月光误认为是曙光的来临。

3、从文中看出,诗人为何将深夜当作黎明?4、(1)他指出“划破夜空的流星,被风吹响的月亮的弓弦,既反衬了夜的沉静,又使夜有了动态感”,这里对“夜的沉静”和“动态感”的评说,就是他的独到的见解和体会。流星和风声,一有形无声,一有声无形,但是曾卓用自己的联想丰富了诗的意境,使动者成为反衬夜的沉静的参照物,而夜则因它们的存在而变得有动态感。(2)在曾卓的笔下,“夜在沉静中行进,黎明即将到来”,这是原诗在字面上没有出现的意蕴,是曾卓对它的发挥。这个发挥可以说恰到好处,使诗的主题意蕴进一步深化了。

4、诗人在分析诗的第二小节内容时注意从哪几个方面入手?

它一方面是指诗人生理上的感觉,即对于黎明来临的“光感”;仔细揣摩“感觉到”这个词的双重含义。 另一方面则是暗示诗人是“对于时代最敏感的人”,而这个诗人“不仅是指他自己”。这就把诗人个人的感受同时代的脉搏跳动,同广大人民的殷切期待融合在一起了。

宁静而深沉的意境宁静境静以动衬静深沉意对于时代最敏感的人盼望黎明最迫切的人 1段:表达自己对这首诗的“偏爱”,表现了眼光、感受和理解的独特;2-5段:对诗歌的意境进行阐发,对诗人内在的情感世界进行探索,合理的想像和分析,为最后结论的得出打下坚实的基础;6段:表达了对这首诗的总体评价,“宁静而深沉”的概括,简练而准确。

段落大意的理解

诗歌的形象性与抒情性要借助各种艺术手法来表现,例如比兴、拟人、夸张、对偶、排比衬托、反复、象征、以静写动、小中见大、虚实结合、托物言志等,理解这些手法,有助于批文入情。曾卓在谈诗歌时就抓住了诗歌的特点进行分析。如:“他不再返回屋中,而是眺望着月光下的旷野:起伏的山峦,河岸边的山峦的巨大的暗影……大地笼罩在沉静中。划破夜空的流星,被风吹响的月亮的弓弦,既反衬了夜的沉静,又使夜有了动态感:夜在沉静中进行,黎明即将到来。”总之,诗人用诗一般的语言鉴赏诗,给读者以美的感受。鉴赏与归纳意象,既指叙事诗中塑造的人物形象,也指抒情诗中的抒情主人公,更多的则是指诗歌中所描写的景或物。 意境,就是诗人要表达的思想感情与诗中所描绘的事物或画面有机融合而形成的一种耐人寻味的艺术境界。″意″是诗中抒发的思想感情,“境”是诗中所描绘的事物或画面。独 坐 幽 篁 里,

弹 琴 复 长 啸。

深 林 人 不 知,

明 月 来 相 照。

——王维

《竹里馆》迁移欣赏《咏怀诗(其一)》-阮籍

夜中不能寐,起坐弹鸣琴。

薄帷鉴明月,清风吹我襟。

孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。

徘徊将何见?忧思独伤心。 1判断下列句子所运用的表达方式。

①这首诗写于抗战时期的延安,描写的是诗人在一个深夜醒来时所看到的情景。( )

②起伏的山峦,河岸边的山峦的巨大的暗影……大地笼罩在沉静中。( )

③ 我欢喜这首小诗的宁静而又深远的意境,这在一般新诗中是少有的。( )

记叙描写议论练习2下面诗句中托物咏怀,表明作者坚守节操、至死不变的一项是( ) ①.我从东方来/从汹涌着波涛的海上来/我将带光明给世界/又将带温暖给人类(艾青《黎明的通知》) ②.我们都在下面,你在高空飘扬,/风是你的身体,你和太阳同行,/常想飞出物外,却为地面拉紧。(穆旦《旗》 ③.念天地之悠悠,独怆然而涕下。(陈子昂《登幽州台歌》 ④.零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子·咏梅》 )

④

同课章节目录