古印度文明 小专题通关训练(含解析) 2024届高三统编版历史三轮专题复习

文档属性

| 名称 | 古印度文明 小专题通关训练(含解析) 2024届高三统编版历史三轮专题复习 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 332.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高三历史小专题通关训练------古印度文明

一、单选题

1.公元前6世纪,恒河流域形成系列国家。在国家形成过程中,印度出现贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等的等级制度。这种发端于古代的制度延续下来,对印度社会和历史的发展产生了深远影响。这一制度是( )

A.城邦制度 B.分封制度 C.种姓制度 D.奴隶制度

2.在古代印度,婆罗门教认为神是世界的主宰,人可以通过祭祀向神祈福。释迦牟尼则认识到世间一切都处于运动变化之中,人应该依靠自己的觉悟来求福。这反映了,古代印度( )

A.人与自然关系上的精神觉醒 B.婆罗门教义不断丰富与发展

C.政权逐渐摆脱了神权的控制 D.种姓制度理论的思辨化趋势

3.有学者认为,种姓制度最基本的特征是,它可以把一种关于吸纳和排除的、严格的、无处不在的等级制度变成一种不可抗拒的力量。这种制度在古代印度的盛行( )

A.造成了思想文化落后局面 B.遏制了原始宗教思想产生

C.成为社会发展进步的桎梏 D.破坏了国家社会长期稳定

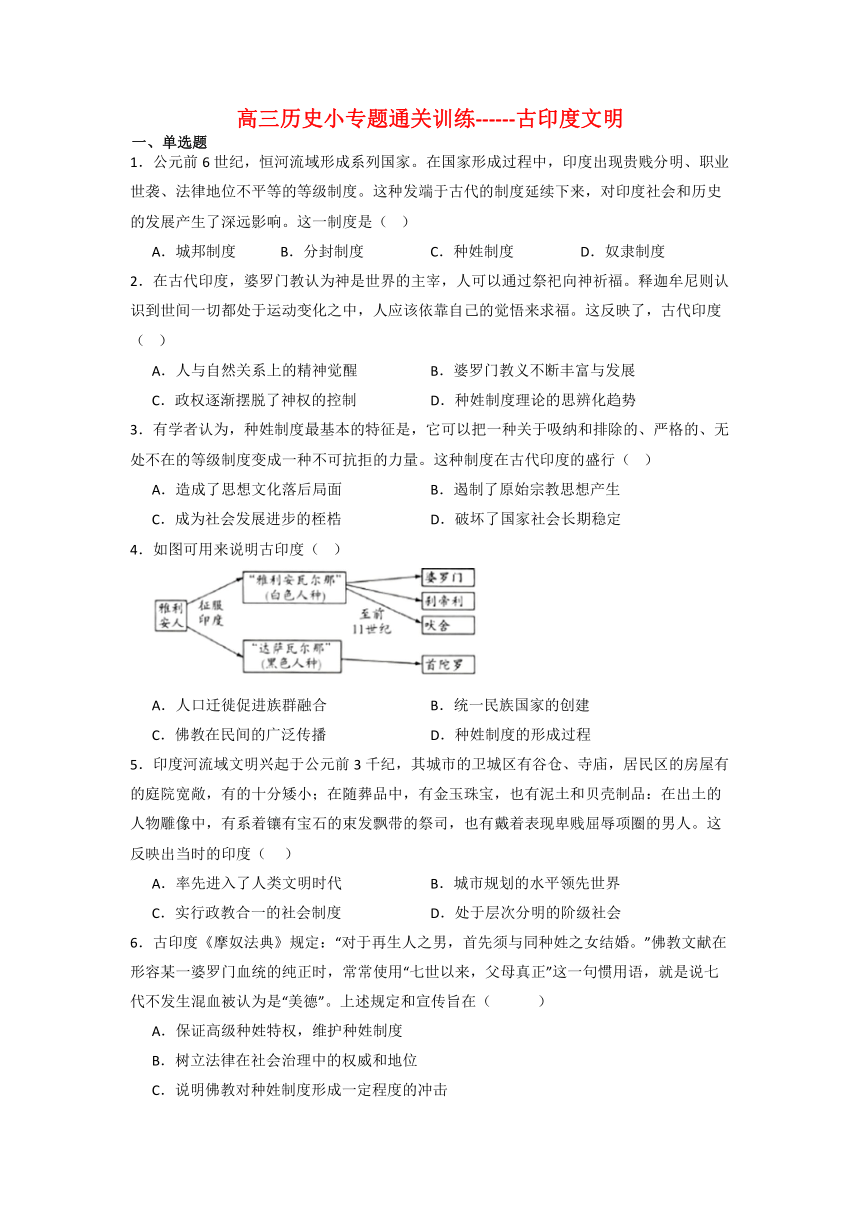

4.如图可用来说明古印度( )

A.人口迁徙促进族群融合 B.统一民族国家的创建

C.佛教在民间的广泛传播 D.种姓制度的形成过程

5.印度河流域文明兴起于公元前3千纪,其城市的卫城区有谷仓、寺庙,居民区的房屋有的庭院宽敞,有的十分矮小;在随葬品中,有金玉珠宝,也有泥土和贝壳制品:在出土的人物雕像中,有系着镶有宝石的束发飘带的祭司,也有戴着表现卑贱屈辱项圈的男人。这反映出当时的印度( )

A.率先进入了人类文明时代 B.城市规划的水平领先世界

C.实行政教合一的社会制度 D.处于层次分明的阶级社会

6.古印度《摩奴法典》规定:“对于再生人之男,首先须与同种姓之女结婚。”佛教文献在形容某一婆罗门血统的纯正时,常常使用“七世以来,父母真正”这一句惯用语,就是说七代不发生混血被认为是“美德”。上述规定和宣传旨在( )

A.保证高级种姓特权,维护种姓制度

B.树立法律在社会治理中的权威和地位

C.说明佛教对种姓制度形成一定程度的冲击

D.遏制不同种姓通婚的现象,保持种姓纯洁

7.古代印度是佛教的诞生地,公元前3世纪时佛教被定为印度国教,但在13世纪后相当长时间里伊斯兰教也是印度的国教。这是因为( )

A.笈多帝国政令不统一地方割据 B.婆罗门教演变来的印度教实力衰落

C.伊斯兰教的影响力超过了佛教 D.突厥人入侵印度并建立德里苏丹国

8.下列关于古印度史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》,说法正确的是( )

A.集中反映种姓制度的内涵 B.都源自民间口头创作

C.内容源自“吠陀时代” D.是古代印度祭司们使用的经书

9.在古代印度,由种姓制度衍生出现的印度教是主要宗教;佛教也深受民众喜爱,并且影响广泛;受伊斯兰教影响而形成的锡克教在其北部地区则拥有很多信徒。这表明古代印度( )

A.种姓制度与佛教相互渗透 B.对伊斯兰文明影响深远

C.印度教促进了国家的形成 D.具有文化多元性的特点

10.它宣扬“众生平等”,认为世间万物发展都有因果缘由,人的生老病死都是苦的,人必须消灭欲望,刻苦修行。有关这一教派的叙述正确的是( )

A.产生于古埃及 B.宣扬“君权神授”,维护奴隶主的利益和权威

C.为种姓制度提供了理论和宗教基础 D.对种姓制度形成了一定程度的冲击

11.佛教认为人生而平等,每一个人都可以成佛。佛教兴起之后,逐渐在印度地区传播,特别是到了公元前3世纪的时候,孔雀帝国的阿育王大力支持佛教,使得佛教在社会各阶层中广泛传播。佛教的传播( )

A.消除了印度的社会矛盾 B.冲击了印度种姓制度

C.受婆罗门教的启发产生 D.主要流传于印度民间

12.古印度《摩奴法典》规定:“首陀罗和‘贱民’以任何一部分肢体打击高种姓的人,那么他必须被截去那部分肢体。如果议论婆罗门,则用沸油灌进他的嘴巴和耳朵里。首陀罗不应有任何财产,他的主人可以拿走他的一切”。这说明种姓制度本质是( )

A.贵贱分明、职业世袭 B.法律地位不平等

C.维护奴隶主特权 D.是婆罗门教的产物

13.《梨俱吠陀·原人歌》宣称婆罗门是原人的嘴、刹帝利是原人的双臂、吠舍是原人的大腿、首陀罗是原人的脚。至于贱民,则被排除在原人的身体之外。由此可知,种姓制度的实质( )

A.等级制度 B.封建制度 C.宗教制度 D.专制制度

14.玄奘在《大唐西域记》中记录道:“凡兹四姓,清浊殊流。婚娶通亲,飞伏异路。内外宗枝,姻媾不杂。”文中描述的这一制度( )

A.根源于古印度婆罗门教的宗教传统 B.有利于古代印度各阶层的团结

C.导致古代印度频繁遭受外族的入侵 D.凸显了古代印度文化的等级性

15.印度教由婆罗门教演变而来,吸收多种教义,崇拜三向神、直接宣扬世袭等级制度、坚定相信轮回转世。这一宗教( )

A.抨击种姓制度赢得大批信众 B.称呼武士和富商为刹帝利

C.得到笈多帝国政权鼎力支持 D.成为德里苏丹国家的国教

16.古印度许多地区的每个种姓都崇拜一个相应的神袛,而且种姓等级与该神祇等级及其纯洁程度一致。这表明古印度( )

A.自然环境不利于社会的发展 B.宗教为等级制提供理论基础

C.等级观念仅存在于世俗社会 D.宗教控制着世俗社会的一切

17.1976年,英国人类学家凯思林·高夫再次回到印度某村进行调查,她发现村中虽然发生了一些变化,但村庄里变化不大。统治的种姓仍然在统治,地主都是婆罗门,自耕农多数是几个较低的非婆罗门种姓,多数雇农都是“贱民”。这体现出( )

A.印度种姓制度的影响根深蒂固 B.印度土地兼并问题依然突出

C.英国人力图维护在印度的特权 D.婆罗门的社会地位逐渐提升

18.中世纪后期,印度穆斯林士兵多迎娶居住在城市的纺织工家庭女子,其后代多信仰伊斯兰教、实行集团内婚、以纺织为生,成为新的亚种姓——朱拉哈。像这样因职业地域而分化出来的亚种姓在印度多达几千个。这说明( )

A.笈多帝国时期社会秩序稳定 B.种姓制度适应了社会发展

C.种姓制度推动印度社会转型 D.印度形成了新的国家认同

19.史诗《摩诃婆罗多》载:为避免社会陷入混乱局面,人们祈求梵天派摩奴为王以维护秩序,自愿向他“缴纳五十分之一的牲畜和金子,十分之一的粮食增强国库,让勇敢的武士跟随左右,以便履行梵天的正法”。据此可知,《摩诃婆罗多》( )

A.注重记载古印度的民风民俗 B.反映了王权合法性源于民需及神授

C.表明印度王权受婆罗门限制 D.体现了古印度宫廷文学的辉煌成就

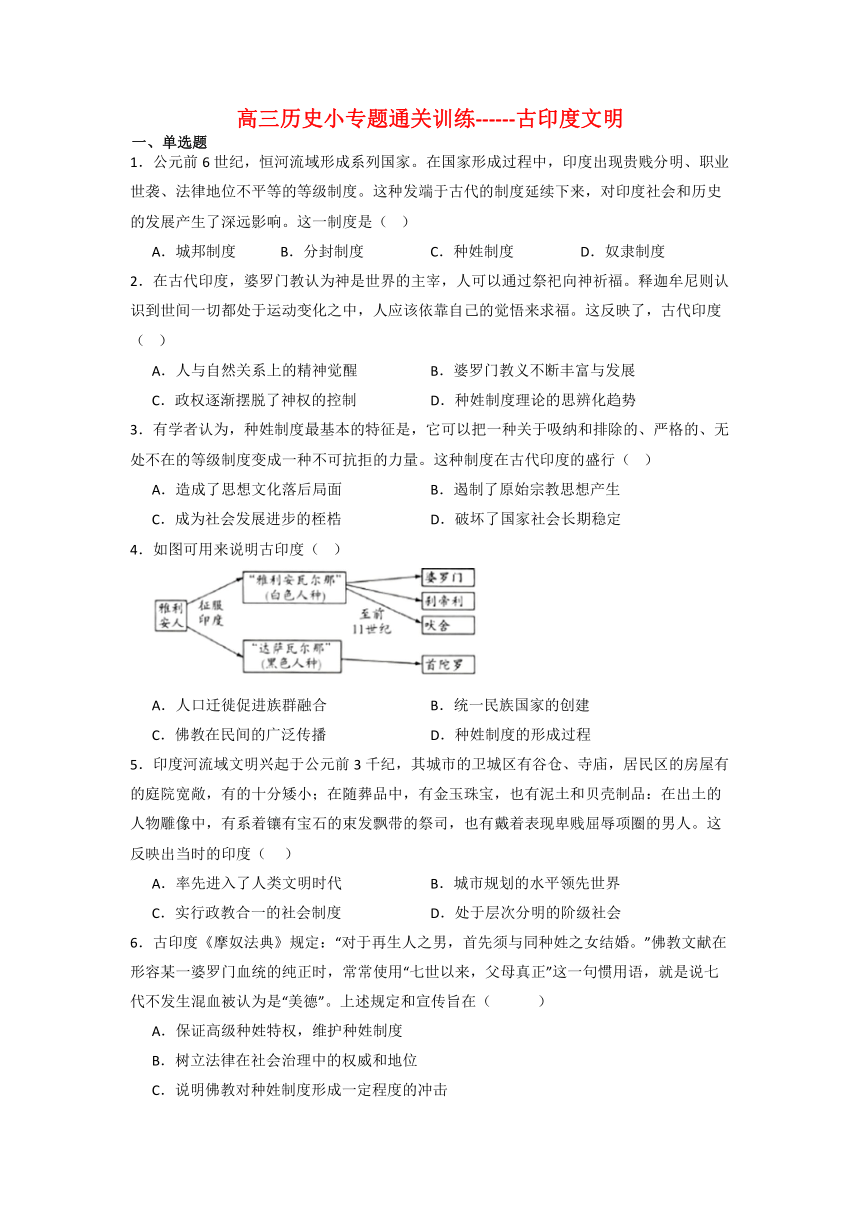

20.下图建筑群被称作柬埔寨国宝,是世界上最大的庙宇类建筑。该建筑可用以研究( )

A.希腊化时代的宗教融合 B.蒙古西征对区域文化的重构

C.南亚文化对东南亚的影响 D.儒家文化对东南亚的影响

二、材料分析题

1.阅读材料,完成下列要求。

材料一 种姓制度是印度社会重要的特征,在世界其他地区的古代历史上,也曾存在过种姓制度,但印度的种姓制度最森严,存在的时间最久。复杂的生态、语言、宗教、生产方式和政治制度等因素都对种姓制度的形成起着重要作用。在社会动荡的情况下,种姓观念所蕴含的秩序性有很大价值。新的统治者经常引用种姓的等级观念在附庸农民和次级种姓中树立权威,他们将宗教法规和委任管理联系起来以证明其权力的合法性。印度独立后,国大党的领导人想要取消种姓制度,建立一个人人平等的社会,但是鉴于种姓制度的影响力和对民族国家建立的重要性,即使国大党也难以消除种姓制度的顽疾。尼赫鲁曾指出:“种姓制度及其相关的许多东西是完全不协调的、反动的、拘束的,并且是进步的障碍。”同时他又认为:“在印度人们保持着种姓制的条件下,印度终归是印度。”

——摘编自李建阁《印度种姓制度的嬗变》

材料二 印度学者维兰德拉·辛格指出:“印度种姓制将亲族、地位、等级、职业、阶级、人种(文化)以及权力等都协调地组织为一体,创造出一个强大、错综完整的分层体系。这个体系十分适合早期国家组织治理下的农业生产,因为它严格地区分了主要生产资源的所有者和非所有者。”

——摘编自张红《试析印度的原工业化及其中断》

(1)根据材料并结合所学知识,分析印度种姓制度能够“存在的时间最久”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价种姓制度对印度社会的影响。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料 兴都库什山脉的开伯尔山口是整个中亚进入南亚次大陆的唯一通道,除了英国殖民时期,印度次大陆的众多王朝似乎都不曾尝试在开伯尔山口抵抗入侵者,硬是任由外来文明一次次碾压了这片土地上已有的文明。由于开伯尔山口很窄小,每一次从山口入侵的人数都不可能多,最多只影响局部地区,通常不会对当地的文明立刻构成重大威胁,这就很难激发起次大陆甚或整个北方平原上人民的强烈反应,乃至有共同的制度需求:建立统一的王朝,以协调的政治军事组织行动来应对北方入侵者。印度次大陆内的地理地形条件趋于在政治经文化上去中心化。与中国的农耕重地是中原,其他复杂地形高山丘陵沙漠高原都围在中原的北、西、南三方形成鲜明反差,印度次大陆的农耕区几乎全在次大陆周边地区,这大大增加了农耕各地区之间的交流不便。

——苏力《何为制度?因何发生?》

(1)据材料并结合所学,列举印度被外来文明征服的史实,并概括其对印度历史发展的影响。

(2)据材料并结合所学,指出中印两个文明古国在重要关隘军事防御上的差异并分析造成差异的原因。

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 公元前2000年左右,一支雅利安人队伍开始由中亚细亚—高加索一带进入印度西北地区,逐渐征服当地原始土著达罗毗荼人。几个世纪后,形成了由印度河流域的土著人宗教和中亚移入的雅利安人游牧部落的宗教混合而成的吠陀教。公元前7世纪左右,在印度最初的奴隶制国家逐步形成的过程中,为了适应社会变化的革新开始了,吠陀教被加入了新内容而发展成为婆罗门教,婆罗门教主张“吠陀天启、祭祀万能和婆罗门(祭司)至上”,并在种姓制度的基础上建立起一整套烦琐的玄学体系和祭祀仪式。

——摘编自王树英《印度文化史》

材料二 佛教认为人生而平等,每一个人都可以成佛。而佛教兴起之后,逐渐在印度地区传播,特别是到了公元前3世纪的时候,孔雀帝国的阿育王大力支持佛教,使得佛教在社会各阶层中广泛传播,同时也开始向印度以外的地区传播。随着佛教的发展和影响力的不断增强,南亚和东南亚很多国家都把佛教当成国教,所以佛教对世俗权力的影响也就越来越大。其中,大乘佛教对世俗生活的干预较多,主张深入众生、救度众生,强化对佛的崇拜,目前主要流传于中国以及朝鲜、日本。

——摘编自阎雨《世界文明发展比较概论》

(1)根据材料一,简述婆罗门教形成的原因,并结合所学知识分析其形成的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与婆罗门教相比,佛教理论的不同之处,并分析公元前3世纪以后佛教广泛传播的原因。

4.阅读材料,完成下列要求。

材料一 种姓制度具有极强的适应能力。在印度历史上,许多富有改革精神的统治者和思想家都在不同程度上试图消除或改革这一制度,但没有一个人成功。佛教的创始人释迦牟尼被认为是最早反对种姓制度的宗教领袖,他曾抨击种姓制度和与之相联系的婆罗门教,力倡“四姓平等”。但即便是在佛教最盛时代,种姓制度也没有销声匿迹,它不仅仍在一般民众中起作用,而且深刻影响了印度佛教本身,印度佛教教徒也按种姓分成不同的集团。印度历史上统治王朝不断更迭交替,外来文化冲击一次接一次,但种姓制度一直没有灭亡。

——摘编自尚会鹏《种姓与印度教社会》

材料二 印度学者维兰德拉·辛格指出,印度种姓制将亲族、地位、等级、职业、阶级、人种(文化)以及权力等都协调地组织为一体,创造出一个强大、错综完整的分层体系。这个体系十分适合早期国家组织治理下的农业生产,因为它严格地区分了主要生产资源的所有者和非所有者。

——摘编自张红《试析印度的原工业化及其中断》

(1)根据材料并结合所学知识,分析古代印度种姓制度“具有极强的适应能力”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价种姓制度对古代印度社会的影响。

5.阅读材料,完成下列要求。

材料 犍陀罗艺术在印度西北部的起源、形成以及希腊神话传说在希腊化远东地区的广泛传播是巴克特里亚(亚历山大帝国分支之一)文明圈的一种特殊文化现象。一般认为,犍陀罗艺术的繁荣和传播是在贵霜(中亚国家)迦腻色伽时期即公元1世纪左右,但它的萌芽却是在印度-希腊人统治时期。正是他们把希腊的神话故事、神人同形同性观念和雕塑造型艺术带入印度。当释迦牟尼的崇拜者们试图用一个人物形象表现他们的佛祖时,印度-希腊人中的佛教徒以及受雇于创作佛陀形象的希腊雕塑家首先想到了他们熟悉的希腊神。相当一部分学者把希腊的阿波罗神视为佛陀的原型,认为雕塑家们由此获取了创作的灵感。这种说法应该说有一定的合理性。当然,我们从早期犍陀罗艺术里那些佛教人物雕塑和建筑艺术中所感受到的希腊化因素,不仅仅有类似于阿波罗式的希腊神像,还有经过改造的斗林斯(古希腊城邦)式柱头和各种具有希腊艺术风格的装饰性纹饰。

——摘编自杨巨平《远东希腊化文明的文化遗产及其历史定上》

(1)根据材料,概括古代印度犍陀罗艺术的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析古代犍陀罗艺术传播的影响。

参考答案:

一、

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是古代印度时期。根据“印度出现贵贱分明、职业世袭法律地位不平等的等级制度”并结合所学内容可知,古代印度出现的不平等的等级制度是种姓制度,该制度将社会分为婆罗门、刹帝利、首陀罗和吠舍等等级,各等级的地位不平等,C项正确;古代印度没有实行城邦制度,而且该制度不是等级制度,排除A项;分封制度是中国西周时期的制度,排除B项;奴隶制度下部分人口沦为奴隶,他们是最低等级,因此奴隶制度本身不是等级制度,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是本质题,据材料时间信息得出准确时空是古代印度。根据材料,释迦摩尼认识到人应该依靠自己的觉悟来求福,可见当时的人的主观意识的觉醒,A项正确;释迦摩尼是佛教代表,排除B项;C项“摆脱了”说法错误,排除C项;材料和种姓制度无关,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是影响题。时空是:古代印度。古代印度种姓制度的特点是不同种姓贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等,激化了社会矛盾,对后来印度社会的发展带来了不利影响,C项正确;古代印度创造了灿烂的文明,“思想文化落后”不符合史实,排除A项;种姓制度以婆罗门教为理论和宗教基础,与宗教思想密切相关,而非遏制了宗教思想产生,排除B项;种姓制度虽然有不合理的地方,但在印度长期存在,从这个角度看,种姓制度成为印度社会秩序的一部分,维持了社会的相对稳定,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代印度。据材料可知,雅利安人征服印度后,在古印度逐渐形成了种姓制度,D项正确;材料描述的是等级结构,没有体现族群融合信息,排除A项;材料信息并不能看出当时的印度确立了统一民族国家,排除B项;佛教出现实在公元前6世纪,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。根据材料“居民区的房屋有的庭院宽敞,有的十分矮小;在随葬品中,有金玉珠宝,也有泥土和贝壳制品:在出土的人物雕像中,有系着镶有宝石的束发飘带的祭司,也有戴着表现卑贱屈辱项圈的男人”可知,当时的印度社会存在明显的贫富分化现象,处于层次分明的阶级社会,D项正确;材料内容没有体现印度河流域文明在世界文明中的地位,无法得出其率先进入人类文明时代的结论,排除A项;材料信息没有具体描述其城市规划,排除B项;此时印度没有宗教,并不是政教合一的社会制度,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。根据材料“婆罗门血统的纯正”、“七代不发生混血被认为是‘美德’”和所学知识可知,婆罗门为了保证自己的特权和地位不致因通婚而发生混乱,制定种姓内婚制原则,印度种姓制度下,不同等级的人不得通婚,有利于维护高级种姓的特权地位,A项正确;树立法律权威不符合材料主旨,排除B项;材料说明的是种姓制度,并没有说明佛教对种姓制度冲击,排除C项;D项重复题干,其目的仍是为了维护高级种姓的特权地位,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是原因题,据材料时间信息得出准确时空是古代印度。13世纪因为突厥人入侵并建立德里苏丹国,因此一段时间里伊斯兰教成为印度的国教,D项正确;笈多帝国是在公元6世纪,排除A项;印度教实力并未减弱,排除B项;当时佛教的影响力依然很大,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。根据所学知识可知,《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》在古代印度文学中占有重要的地位,大约定型于2—4世纪。两部史诗都源自民间口头创作,后经人加工而成,集中反映了古代印度人民的生活和文化成就,B项正确;种姓制度的核心思想是将人们按照出生时的家庭背景和社会地位划分为不同的等级,每个等级拥有不同的权利和义务,并且这种划分通常是世袭的,《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》分散反映种姓制度,不是集中反映,排除A项;吠陀时期是指公元前2000年到公元前600年的印度历史时期,与材料时间不符,排除C项;《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》是古代印度文学作品,不是宗教典籍,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:古代的印度。材料“由种姓制度衍生出现的印度教是主要宗教”“佛教也深受民众喜爱”“受伊斯兰教影响而形成的锡克教在其北部地区则拥有很多信徒”体现了古代印度的印度教、佛教和锡克教并存,思想文化具有多元性的特点,D项正确;题目材料不涉及种姓制度与佛教的融合,排除A项;材料只体现锡克教受到了伊斯兰教的影响,并非古代印度对伊斯兰文明的影响,排除B项;古代印度在国家形成的过程中才出现种姓制度,种姓制度发生变化后才出现印度教,并非印度教促进国家的形成,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是正向题。时空是:古代印度。结合所学知识判断,材料论述为佛教,佛教宣扬“众生平等”,对种姓制度形成了一定程度的冲击,D项正确;佛教产生于古印度,排除A项;古代两河流域的《汉谟拉比法典》宣扬君权神授,维护奴隶主的利益和权威,排除B项;婆罗门教的说教为种姓制度提供了理论和宗教基础,排除C项。故选D项。

11.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:公元前3世纪(印度)。根据材料中“佛教认为人生而平等,每一个人都可以成佛”“佛教在社会各阶层中广泛传播”,结合所学可知佛教对印度的种姓制度产生了冲击,B项正确;“消除了”过于绝对,排除A项;材料没有涉及佛教的产生,排除C项;根据材料中“孔雀帝国的阿育王大力支持佛教,使得佛教在社会各阶层中广泛传播”及所学知识,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空:古代(印度)。据材料及所学可知,该法典保护高种姓人群的利益和地位,首陀罗和贱民则属于社会底层。古印度的种姓制度本质上要从阶级属性上分析,因此该制度维护奴隶主的特权,C项正确;AB项是种姓制度的主要特征,不是本质,排除AB项;D项说法正确,但不是种姓制度的本质,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。依据材料和所学知识可知,印度的种姓制度带有严重的歧视性,贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等,是一种严格的等级制度,A项正确;种姓制度是印度奴隶社会出现的,排除B项;种姓制度的实质是等级,不是宗教和专制,排除C项、D项。故选A项。

14.D

【详解】

本题是单类型单选题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是古代印度。根据材料并结合所学知识可知,这一制度是印度种姓制度,其突出特点是将人分为四个等级且互不通婚,具有等级性,D项正确;婆罗门教为这一制度提供了理论依据,但并不是这一制度产生的根本原因,排除A项;这一制度不利于古代印度社会各阶层的团结,排除B项;这一制度导致古代印度社会缺乏凝聚力,给外族入侵以可乘之机,但不是导致外族入侵频繁的原因,排除C项。故选D项。

15.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古印度时期。据材料可知,印度教由婆罗门教演变而来,直接宣扬世袭等级制度、坚定相信轮回转世,得到笈多帝国政权鼎力支持,C项正确;种姓制度是印度教的核心教义,而非抨击,排除A项;国王、武士就是刹帝利、商人就是吠舍,排除B项;德里苏丹国家的国教是伊斯兰教,排除D项。故选C项。

16.B

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是古代(印度)。古代印度每个种姓都崇拜一个对应的神祇,并且种姓等级和神祇等级一致,体现了印度宗教为种姓制度提供理论基础,B项正确;材料涉及的是种姓制度和宗教的关系,和自然环境无关,排除A项;C项“仅”说法过于绝对,排除C项;D项“一切”说法过于绝对,排除D项。故选B项。

17.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:1876年(英国)。材料核心信息反映20世纪70年代印度农村依然深受古代种姓制度的影响,A项正确;印度土地兼并问题依然突出,与材料主旨不符,排除B项;材料中没有体现英国人维护其在印度的特权,排除C项;材料反映的是种姓制度对印度农村的影响,婆罗门的社会地位一直很高,不存在社会地位逐渐提升,排除D项。故选A项。

18.B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题。时空范围为中世纪后期(印度)。朱哈拉是在印度原有的种姓制度基础上出现的新种姓,原因在于穆斯林士兵和城市纺织工家庭女子结婚,形成信仰伊斯兰教、实行集团内婚、以纺织为生的新群体,即按照职业地域划分出新的种姓类型,这说明种姓制度也在随着时代变化而演进,即种姓制度适应了社会发展,B项正确;亚种姓出现在中世纪后期,而笈多王朝是中世纪前期,排除A项;材料没有提到种姓制度和印度社会转型之间的关系,排除C项;种姓制度强调差异性,不利于国家认同的形成,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古印度时期。据材料可知,为避免社会陷入混乱局面,人们祈求梵天派摩奴为王以维护秩序,说明印度王权合法性,其源于民需及神授,B项正确;材料描述的是王权神授,而非民风民俗,排除A项;人们祈求梵天派摩奴为王以维护秩序,而非王权受婆罗门限制,排除C项;有长篇英雄史诗,《摩诃婆罗多》有大量的传说故事作为插话,有宗教哲学以及法典性质的著作,而非宫廷文学,排除D项。故选B项。

20.C

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知是本质题,时空是古代(柬埔寨)。结合图片,可知这是吴哥窟,佛教和印度教的特征在吴哥窟中都有体现。窟中很多浮雕的题材以《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中的神话故事为蓝本,反映了印度文化对东南亚的影响,C项正确;希腊化时代指的是从亚历山大远征到罗马最终征服托勒密埃及之间大约300年,而被称为“希腊化时代”。12世纪吴哥王朝兴建的规模宏大的石窟寺庙建筑,被后人称为“吴哥窟”,排除A项;这与蒙古西征没有关系,柬埔寨在东南亚,排除B项;庙宇建筑与儒家文化无关,排除D项,故选C项。

二、

1.(1)原因:种姓制度以古印度农业发展模式为根基;种姓制度适应了稳定社会统治秩序的需要;与婆罗门教和印度教相结合;种姓制度具有广泛的群众基础;印度长期遭受外族入侵,社会动荡。

(2)评价:积极:种姓制度的长期实施客观上有利于印度社会结构的稳定;较好地协调了神权和王权(世俗权力)的矛盾;一定程度上保证了各行业劳动力的数量。

消极:造成了古代印度社会结构的固化,阻碍了阶层流动;使印度农业文明难以孕育革命性的变化;导致社会不公长期存在;一定程度上阻碍了民众的思想解放。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题。时空是古代印度。

原因:根据材料一“复杂的生态、语言、宗教、生产方式和政治制度等因素都对种姓制度的形成起着重要作用。”并结合所学可从经济、政治、宗教等角度进行分析。经济方面,种姓制度以古印度农业发展模式为根基;宗教方面,与婆罗门教和印度教相结合;根据材料一“在社会动荡的情况下,种姓观念所蕴含的秩序性有很大价值。”可知种姓制度适应了稳定社会统治秩序的需要;根据材料一“。印度独立后,国大党的领导人想要取消种姓制度,建立一个人人平等的社会,但是鉴于种姓制度的影响力和对民族国家建立的重要性,即使国大党也难以消除种姓制度的顽疾。”可知种姓制度具有广泛的群众基础;根据材料一“在印度人们保持着种姓制的条件下,印度终归是印度。”可知印度长期遭受外族入侵,社会动荡。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是古代印度。

评价:积极:根据材料一“在社会动荡的情况下,种姓观念所蕴含的秩序性有很大价值。新的统治者经常引用种姓的等级观念在附庸农民和次级种姓中树立权威,他们将宗教法规和委任管理联系起来以证明其权力的合法性。”可知种姓制度的长期实施客观上有利于印度社会结构的稳定;较好地协调了神权和王权(世俗权力)的矛盾;根据材料二“这个体系十分适合早期国家组织治理下的农业生产,因为它严格地区分了主要生产资源的所有者和非所有者。”可知,一定程度上保证了各行业劳动力的数量。

消极:根据材料一“种姓制度及其相关的许多东西是完全不协调的、反动的、拘束的,并且是进步的障碍。”并结合所学可知,种姓制度下,造成了古代印度社会结构的固化,阻碍了阶层流动;使印度农业文明难以孕育革命性的变化;导致社会不公长期存在;一定程度上阻碍了民众的思想解放。

2.(1)史实:雅利安人进入南亚次大陆,征服古印度人;波斯人跟马其顿人入侵印度等。影响:打断了本民族正常的历史发展进程;对印度的文化发展产生巨大影响,如种姓制度的出现等;给当时印度人民带来巨大的灾难;对印度人口结构也产生较大的影响。

(2)差异:印度忽视对关隘地区的防御;中国重视对周边地区的防御。原因:地理环境的影响;自身内部农耕交流不便;政治体制的差异;历史传统的影响等。

【详解】(1)本题是列举类、影响类材料分析题。时空是古代的印度。史实:结合所学知识可知,印度被外来文明征服的史实如雅利安人进入南亚次大陆,征服古印度人;波斯人跟马其顿人入侵印度等。影响:结合所学知识可知,影响可从打断本民族正常的历史发展进程、对印度的文化发展产生巨大影响、给当时印度人民带来巨大的灾难及对印度人口结构也产生较大的影响等角度进行分析。

(2)本题是对比类、背景类材料分析题。时空是古代的中印。差异:根据材料“除了英国殖民时期,印度次大陆的众多王朝似乎都不曾尝试在开伯尔山口抵抗入侵者”可知,印度忽视对关隘地区的防御;结合所学知识可知,中国重视对周边地区的防御。原因:根据材料“由于开伯尔山口很窄小,每一次从山口入侵的人数都不可能多,最多只影响局部地区”“这大大增加了农耕各地区之间的交流不便”和所学知识可知,可从地理环境的影响、自身内部农耕交流不便、政治体制的差异及历史传统的影响等角度进行分析。

3.(1)原因:雅利安人与达罗毗荼人文化的交融(吠陀教的产生);雅利安人维护统治的需要(种姓制度的出现)。

影响:发展了印度的宗教文化;维护了雅利安人的统治;推动了种姓观念的传播;(答出两点即可)加剧了社会矛盾;阻碍了印度社会良性发展。

(2)不同之处:强调人人平等;否定阶级特权。

原因:佛教思想迎合了百姓的需求;统治者的支持;佛教教义对世俗政权的影响扩大。

【详解】(1)本题是原因类和影响类材料分析题。原因:结合所学可知,先是吠陀文献的出现,后是种姓制度的逐步成形,为婆罗门奠定了统治地位的基础,同时这也是婆罗门的根基所在,根据材料“几个世纪后,形成了由印度河流域的土著人宗教和中亚移入的雅利安人游牧部落的宗教混合而成的吠陀教”可以概括出,雅利安人与达罗毗荼人文化的交融(吠陀教的产生);根据材料“在印度最初的奴隶制国家逐步形成的过程中……吠陀教被加入了新内容而发展成为婆罗门教”可知,雅利安人在印度北部逐渐建立国家,随之便形成了维护统治阶级利益的宗教——婆罗门教,即雅利安人维护统治的需要(种姓制度的出现)。影响:结合所学可知,婆罗门教在社会等级和职责、道德伦理、轮回转世等方面塑造了印度的文化传统,发展了印度的宗教文化,对印度教的发展和演变起到了重要作用;婆罗门教对社会等级的严格规定,维护了雅利安人的统治;推动了种姓观念的传播;种姓制度由于规定了各阶层人严格的职业分工和戒律禁忌,使得各阶层之间关系淡漠,制约了印度政府对于社会的管理,加剧了各种姓之间的矛盾;阻碍了印度社会良性发展。

(2)本题是对比类和原因类材料分析题。不同:根据材料“佛教认为人生而平等”并结合所学可知,与婆罗门教相比,佛教强调人人平等;否定阶级特权。原因:根据材料“孔雀帝国的阿育王大力支持佛教,使得佛教在社会各阶层中广泛传播……佛教对世俗权力的影响”并结合所学,可从迎合百姓需求、得到统治者的支持、对世俗政权的影响等方面分析。

4.(1)原因:种姓制度以古印度农业发展模式为根基;种姓制度适应了稳定社会统治秩序的需要;婆罗门教和印度教对其神圣性的诠释;种姓制度具有广泛的群众基础。(答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)评价:种姓制度的长期实施,客观上有利于印度社会结构的稳定;较好地协调了神权和王权(世俗权力)的矛盾;一定程度上保证了各行业劳动力的数量;推动了印度本土宗教的发展;(答出一点即可)造成了古代印度社会结构的固化,阻碍了阶层流动;使印度农业文明难以孕育革命性的变化;导致社会不公长期存在;一定程度上阻碍了民众的思想解放。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

【详解】(1)原因:根据材料“这个体系十分适合早期国家组织治理下的农业生产,因为它严格地区分了主要生产资源的所有者和非所有者。”并结合所学知识可知,种姓制度以古印度农业发展模式为根基;根据所学知识可知,种姓制度适应了稳定社会统治秩序的需要;从理论角度分析,婆罗门教和印度教对其神圣性的诠释;从群众基础看,种姓制度具有广泛的群众基础。

(2)评价:根据材料“种姓制将亲族、地位、等级、职业、阶级、人种(文化)以及权力等都协调地组织为一体,创造出一个强大、错综完整的分层体系。”可知,种姓制度的长期实施,客观上有利于印度社会结构的稳定;种姓制度较好地协调了神权和王权(世俗权力)的矛盾;种姓制度一定程度上保证了各行业劳动力的数量;种姓制度推动了印度本土宗教的发展;从局限性看,种姓制度限制阶层流动,种姓制度使印度农业文明难以孕育革命性的变化;种姓制度存在明显的等级歧视,导致社会不公长期存在;种姓制度一定程度上阻碍了民众的思想解放。

5.(1)特点:地域性强;糅合了古希腊文化;为宗教服务。

(2)影响:促进了佛教的进一步传播;为佛教的发展注入了新的活力;促进了东西方文化的发展。

【详解】(1)特点:根据“犍陀罗艺术在印度西北部的起源、形成以及希腊神话传说在希腊化远东地区的广泛传播是巴克特里亚(亚历山大帝国分支之一)文明圈的一种特殊文化现象”得出地域性强;根据“正是他们把希腊的神话故事、神人同形同性观念和雕塑造型艺术带入印度。”得出糅合了古希腊文化;根据“当释迦牟尼的崇拜者们试图用一个人物形象表现他们的佛祖时,印度-希腊人中的佛教徒以及受雇于创作佛陀形象的希腊雕塑家首先想到了他们熟悉的希腊神。”得出为宗教服务。

(2)影响:根据“当释迦牟尼的崇拜者们试图用一个人物形象表现他们的佛祖时,印度-希腊人中的佛教徒以及受雇于创作佛陀形象的希腊雕塑家首先想到了他们熟悉的希腊神。”可得出促进了佛教的进一步传播,为佛教的发展注入了新的活力;根据“当然,我们从早期犍陀罗艺术里那些佛教人物雕塑和建筑艺术中所感受到的希腊化因素,不仅仅有类似于阿波罗式的希腊神像,还有经过改造的斗林斯(古希腊城邦)式柱头和各种具有希腊艺术风格的装饰性纹饰”得出促进了东西方文化的发展。

一、单选题

1.公元前6世纪,恒河流域形成系列国家。在国家形成过程中,印度出现贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等的等级制度。这种发端于古代的制度延续下来,对印度社会和历史的发展产生了深远影响。这一制度是( )

A.城邦制度 B.分封制度 C.种姓制度 D.奴隶制度

2.在古代印度,婆罗门教认为神是世界的主宰,人可以通过祭祀向神祈福。释迦牟尼则认识到世间一切都处于运动变化之中,人应该依靠自己的觉悟来求福。这反映了,古代印度( )

A.人与自然关系上的精神觉醒 B.婆罗门教义不断丰富与发展

C.政权逐渐摆脱了神权的控制 D.种姓制度理论的思辨化趋势

3.有学者认为,种姓制度最基本的特征是,它可以把一种关于吸纳和排除的、严格的、无处不在的等级制度变成一种不可抗拒的力量。这种制度在古代印度的盛行( )

A.造成了思想文化落后局面 B.遏制了原始宗教思想产生

C.成为社会发展进步的桎梏 D.破坏了国家社会长期稳定

4.如图可用来说明古印度( )

A.人口迁徙促进族群融合 B.统一民族国家的创建

C.佛教在民间的广泛传播 D.种姓制度的形成过程

5.印度河流域文明兴起于公元前3千纪,其城市的卫城区有谷仓、寺庙,居民区的房屋有的庭院宽敞,有的十分矮小;在随葬品中,有金玉珠宝,也有泥土和贝壳制品:在出土的人物雕像中,有系着镶有宝石的束发飘带的祭司,也有戴着表现卑贱屈辱项圈的男人。这反映出当时的印度( )

A.率先进入了人类文明时代 B.城市规划的水平领先世界

C.实行政教合一的社会制度 D.处于层次分明的阶级社会

6.古印度《摩奴法典》规定:“对于再生人之男,首先须与同种姓之女结婚。”佛教文献在形容某一婆罗门血统的纯正时,常常使用“七世以来,父母真正”这一句惯用语,就是说七代不发生混血被认为是“美德”。上述规定和宣传旨在( )

A.保证高级种姓特权,维护种姓制度

B.树立法律在社会治理中的权威和地位

C.说明佛教对种姓制度形成一定程度的冲击

D.遏制不同种姓通婚的现象,保持种姓纯洁

7.古代印度是佛教的诞生地,公元前3世纪时佛教被定为印度国教,但在13世纪后相当长时间里伊斯兰教也是印度的国教。这是因为( )

A.笈多帝国政令不统一地方割据 B.婆罗门教演变来的印度教实力衰落

C.伊斯兰教的影响力超过了佛教 D.突厥人入侵印度并建立德里苏丹国

8.下列关于古印度史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》,说法正确的是( )

A.集中反映种姓制度的内涵 B.都源自民间口头创作

C.内容源自“吠陀时代” D.是古代印度祭司们使用的经书

9.在古代印度,由种姓制度衍生出现的印度教是主要宗教;佛教也深受民众喜爱,并且影响广泛;受伊斯兰教影响而形成的锡克教在其北部地区则拥有很多信徒。这表明古代印度( )

A.种姓制度与佛教相互渗透 B.对伊斯兰文明影响深远

C.印度教促进了国家的形成 D.具有文化多元性的特点

10.它宣扬“众生平等”,认为世间万物发展都有因果缘由,人的生老病死都是苦的,人必须消灭欲望,刻苦修行。有关这一教派的叙述正确的是( )

A.产生于古埃及 B.宣扬“君权神授”,维护奴隶主的利益和权威

C.为种姓制度提供了理论和宗教基础 D.对种姓制度形成了一定程度的冲击

11.佛教认为人生而平等,每一个人都可以成佛。佛教兴起之后,逐渐在印度地区传播,特别是到了公元前3世纪的时候,孔雀帝国的阿育王大力支持佛教,使得佛教在社会各阶层中广泛传播。佛教的传播( )

A.消除了印度的社会矛盾 B.冲击了印度种姓制度

C.受婆罗门教的启发产生 D.主要流传于印度民间

12.古印度《摩奴法典》规定:“首陀罗和‘贱民’以任何一部分肢体打击高种姓的人,那么他必须被截去那部分肢体。如果议论婆罗门,则用沸油灌进他的嘴巴和耳朵里。首陀罗不应有任何财产,他的主人可以拿走他的一切”。这说明种姓制度本质是( )

A.贵贱分明、职业世袭 B.法律地位不平等

C.维护奴隶主特权 D.是婆罗门教的产物

13.《梨俱吠陀·原人歌》宣称婆罗门是原人的嘴、刹帝利是原人的双臂、吠舍是原人的大腿、首陀罗是原人的脚。至于贱民,则被排除在原人的身体之外。由此可知,种姓制度的实质( )

A.等级制度 B.封建制度 C.宗教制度 D.专制制度

14.玄奘在《大唐西域记》中记录道:“凡兹四姓,清浊殊流。婚娶通亲,飞伏异路。内外宗枝,姻媾不杂。”文中描述的这一制度( )

A.根源于古印度婆罗门教的宗教传统 B.有利于古代印度各阶层的团结

C.导致古代印度频繁遭受外族的入侵 D.凸显了古代印度文化的等级性

15.印度教由婆罗门教演变而来,吸收多种教义,崇拜三向神、直接宣扬世袭等级制度、坚定相信轮回转世。这一宗教( )

A.抨击种姓制度赢得大批信众 B.称呼武士和富商为刹帝利

C.得到笈多帝国政权鼎力支持 D.成为德里苏丹国家的国教

16.古印度许多地区的每个种姓都崇拜一个相应的神袛,而且种姓等级与该神祇等级及其纯洁程度一致。这表明古印度( )

A.自然环境不利于社会的发展 B.宗教为等级制提供理论基础

C.等级观念仅存在于世俗社会 D.宗教控制着世俗社会的一切

17.1976年,英国人类学家凯思林·高夫再次回到印度某村进行调查,她发现村中虽然发生了一些变化,但村庄里变化不大。统治的种姓仍然在统治,地主都是婆罗门,自耕农多数是几个较低的非婆罗门种姓,多数雇农都是“贱民”。这体现出( )

A.印度种姓制度的影响根深蒂固 B.印度土地兼并问题依然突出

C.英国人力图维护在印度的特权 D.婆罗门的社会地位逐渐提升

18.中世纪后期,印度穆斯林士兵多迎娶居住在城市的纺织工家庭女子,其后代多信仰伊斯兰教、实行集团内婚、以纺织为生,成为新的亚种姓——朱拉哈。像这样因职业地域而分化出来的亚种姓在印度多达几千个。这说明( )

A.笈多帝国时期社会秩序稳定 B.种姓制度适应了社会发展

C.种姓制度推动印度社会转型 D.印度形成了新的国家认同

19.史诗《摩诃婆罗多》载:为避免社会陷入混乱局面,人们祈求梵天派摩奴为王以维护秩序,自愿向他“缴纳五十分之一的牲畜和金子,十分之一的粮食增强国库,让勇敢的武士跟随左右,以便履行梵天的正法”。据此可知,《摩诃婆罗多》( )

A.注重记载古印度的民风民俗 B.反映了王权合法性源于民需及神授

C.表明印度王权受婆罗门限制 D.体现了古印度宫廷文学的辉煌成就

20.下图建筑群被称作柬埔寨国宝,是世界上最大的庙宇类建筑。该建筑可用以研究( )

A.希腊化时代的宗教融合 B.蒙古西征对区域文化的重构

C.南亚文化对东南亚的影响 D.儒家文化对东南亚的影响

二、材料分析题

1.阅读材料,完成下列要求。

材料一 种姓制度是印度社会重要的特征,在世界其他地区的古代历史上,也曾存在过种姓制度,但印度的种姓制度最森严,存在的时间最久。复杂的生态、语言、宗教、生产方式和政治制度等因素都对种姓制度的形成起着重要作用。在社会动荡的情况下,种姓观念所蕴含的秩序性有很大价值。新的统治者经常引用种姓的等级观念在附庸农民和次级种姓中树立权威,他们将宗教法规和委任管理联系起来以证明其权力的合法性。印度独立后,国大党的领导人想要取消种姓制度,建立一个人人平等的社会,但是鉴于种姓制度的影响力和对民族国家建立的重要性,即使国大党也难以消除种姓制度的顽疾。尼赫鲁曾指出:“种姓制度及其相关的许多东西是完全不协调的、反动的、拘束的,并且是进步的障碍。”同时他又认为:“在印度人们保持着种姓制的条件下,印度终归是印度。”

——摘编自李建阁《印度种姓制度的嬗变》

材料二 印度学者维兰德拉·辛格指出:“印度种姓制将亲族、地位、等级、职业、阶级、人种(文化)以及权力等都协调地组织为一体,创造出一个强大、错综完整的分层体系。这个体系十分适合早期国家组织治理下的农业生产,因为它严格地区分了主要生产资源的所有者和非所有者。”

——摘编自张红《试析印度的原工业化及其中断》

(1)根据材料并结合所学知识,分析印度种姓制度能够“存在的时间最久”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价种姓制度对印度社会的影响。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料 兴都库什山脉的开伯尔山口是整个中亚进入南亚次大陆的唯一通道,除了英国殖民时期,印度次大陆的众多王朝似乎都不曾尝试在开伯尔山口抵抗入侵者,硬是任由外来文明一次次碾压了这片土地上已有的文明。由于开伯尔山口很窄小,每一次从山口入侵的人数都不可能多,最多只影响局部地区,通常不会对当地的文明立刻构成重大威胁,这就很难激发起次大陆甚或整个北方平原上人民的强烈反应,乃至有共同的制度需求:建立统一的王朝,以协调的政治军事组织行动来应对北方入侵者。印度次大陆内的地理地形条件趋于在政治经文化上去中心化。与中国的农耕重地是中原,其他复杂地形高山丘陵沙漠高原都围在中原的北、西、南三方形成鲜明反差,印度次大陆的农耕区几乎全在次大陆周边地区,这大大增加了农耕各地区之间的交流不便。

——苏力《何为制度?因何发生?》

(1)据材料并结合所学,列举印度被外来文明征服的史实,并概括其对印度历史发展的影响。

(2)据材料并结合所学,指出中印两个文明古国在重要关隘军事防御上的差异并分析造成差异的原因。

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 公元前2000年左右,一支雅利安人队伍开始由中亚细亚—高加索一带进入印度西北地区,逐渐征服当地原始土著达罗毗荼人。几个世纪后,形成了由印度河流域的土著人宗教和中亚移入的雅利安人游牧部落的宗教混合而成的吠陀教。公元前7世纪左右,在印度最初的奴隶制国家逐步形成的过程中,为了适应社会变化的革新开始了,吠陀教被加入了新内容而发展成为婆罗门教,婆罗门教主张“吠陀天启、祭祀万能和婆罗门(祭司)至上”,并在种姓制度的基础上建立起一整套烦琐的玄学体系和祭祀仪式。

——摘编自王树英《印度文化史》

材料二 佛教认为人生而平等,每一个人都可以成佛。而佛教兴起之后,逐渐在印度地区传播,特别是到了公元前3世纪的时候,孔雀帝国的阿育王大力支持佛教,使得佛教在社会各阶层中广泛传播,同时也开始向印度以外的地区传播。随着佛教的发展和影响力的不断增强,南亚和东南亚很多国家都把佛教当成国教,所以佛教对世俗权力的影响也就越来越大。其中,大乘佛教对世俗生活的干预较多,主张深入众生、救度众生,强化对佛的崇拜,目前主要流传于中国以及朝鲜、日本。

——摘编自阎雨《世界文明发展比较概论》

(1)根据材料一,简述婆罗门教形成的原因,并结合所学知识分析其形成的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与婆罗门教相比,佛教理论的不同之处,并分析公元前3世纪以后佛教广泛传播的原因。

4.阅读材料,完成下列要求。

材料一 种姓制度具有极强的适应能力。在印度历史上,许多富有改革精神的统治者和思想家都在不同程度上试图消除或改革这一制度,但没有一个人成功。佛教的创始人释迦牟尼被认为是最早反对种姓制度的宗教领袖,他曾抨击种姓制度和与之相联系的婆罗门教,力倡“四姓平等”。但即便是在佛教最盛时代,种姓制度也没有销声匿迹,它不仅仍在一般民众中起作用,而且深刻影响了印度佛教本身,印度佛教教徒也按种姓分成不同的集团。印度历史上统治王朝不断更迭交替,外来文化冲击一次接一次,但种姓制度一直没有灭亡。

——摘编自尚会鹏《种姓与印度教社会》

材料二 印度学者维兰德拉·辛格指出,印度种姓制将亲族、地位、等级、职业、阶级、人种(文化)以及权力等都协调地组织为一体,创造出一个强大、错综完整的分层体系。这个体系十分适合早期国家组织治理下的农业生产,因为它严格地区分了主要生产资源的所有者和非所有者。

——摘编自张红《试析印度的原工业化及其中断》

(1)根据材料并结合所学知识,分析古代印度种姓制度“具有极强的适应能力”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价种姓制度对古代印度社会的影响。

5.阅读材料,完成下列要求。

材料 犍陀罗艺术在印度西北部的起源、形成以及希腊神话传说在希腊化远东地区的广泛传播是巴克特里亚(亚历山大帝国分支之一)文明圈的一种特殊文化现象。一般认为,犍陀罗艺术的繁荣和传播是在贵霜(中亚国家)迦腻色伽时期即公元1世纪左右,但它的萌芽却是在印度-希腊人统治时期。正是他们把希腊的神话故事、神人同形同性观念和雕塑造型艺术带入印度。当释迦牟尼的崇拜者们试图用一个人物形象表现他们的佛祖时,印度-希腊人中的佛教徒以及受雇于创作佛陀形象的希腊雕塑家首先想到了他们熟悉的希腊神。相当一部分学者把希腊的阿波罗神视为佛陀的原型,认为雕塑家们由此获取了创作的灵感。这种说法应该说有一定的合理性。当然,我们从早期犍陀罗艺术里那些佛教人物雕塑和建筑艺术中所感受到的希腊化因素,不仅仅有类似于阿波罗式的希腊神像,还有经过改造的斗林斯(古希腊城邦)式柱头和各种具有希腊艺术风格的装饰性纹饰。

——摘编自杨巨平《远东希腊化文明的文化遗产及其历史定上》

(1)根据材料,概括古代印度犍陀罗艺术的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析古代犍陀罗艺术传播的影响。

参考答案:

一、

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是古代印度时期。根据“印度出现贵贱分明、职业世袭法律地位不平等的等级制度”并结合所学内容可知,古代印度出现的不平等的等级制度是种姓制度,该制度将社会分为婆罗门、刹帝利、首陀罗和吠舍等等级,各等级的地位不平等,C项正确;古代印度没有实行城邦制度,而且该制度不是等级制度,排除A项;分封制度是中国西周时期的制度,排除B项;奴隶制度下部分人口沦为奴隶,他们是最低等级,因此奴隶制度本身不是等级制度,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是本质题,据材料时间信息得出准确时空是古代印度。根据材料,释迦摩尼认识到人应该依靠自己的觉悟来求福,可见当时的人的主观意识的觉醒,A项正确;释迦摩尼是佛教代表,排除B项;C项“摆脱了”说法错误,排除C项;材料和种姓制度无关,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是影响题。时空是:古代印度。古代印度种姓制度的特点是不同种姓贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等,激化了社会矛盾,对后来印度社会的发展带来了不利影响,C项正确;古代印度创造了灿烂的文明,“思想文化落后”不符合史实,排除A项;种姓制度以婆罗门教为理论和宗教基础,与宗教思想密切相关,而非遏制了宗教思想产生,排除B项;种姓制度虽然有不合理的地方,但在印度长期存在,从这个角度看,种姓制度成为印度社会秩序的一部分,维持了社会的相对稳定,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代印度。据材料可知,雅利安人征服印度后,在古印度逐渐形成了种姓制度,D项正确;材料描述的是等级结构,没有体现族群融合信息,排除A项;材料信息并不能看出当时的印度确立了统一民族国家,排除B项;佛教出现实在公元前6世纪,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。根据材料“居民区的房屋有的庭院宽敞,有的十分矮小;在随葬品中,有金玉珠宝,也有泥土和贝壳制品:在出土的人物雕像中,有系着镶有宝石的束发飘带的祭司,也有戴着表现卑贱屈辱项圈的男人”可知,当时的印度社会存在明显的贫富分化现象,处于层次分明的阶级社会,D项正确;材料内容没有体现印度河流域文明在世界文明中的地位,无法得出其率先进入人类文明时代的结论,排除A项;材料信息没有具体描述其城市规划,排除B项;此时印度没有宗教,并不是政教合一的社会制度,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。根据材料“婆罗门血统的纯正”、“七代不发生混血被认为是‘美德’”和所学知识可知,婆罗门为了保证自己的特权和地位不致因通婚而发生混乱,制定种姓内婚制原则,印度种姓制度下,不同等级的人不得通婚,有利于维护高级种姓的特权地位,A项正确;树立法律权威不符合材料主旨,排除B项;材料说明的是种姓制度,并没有说明佛教对种姓制度冲击,排除C项;D项重复题干,其目的仍是为了维护高级种姓的特权地位,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是原因题,据材料时间信息得出准确时空是古代印度。13世纪因为突厥人入侵并建立德里苏丹国,因此一段时间里伊斯兰教成为印度的国教,D项正确;笈多帝国是在公元6世纪,排除A项;印度教实力并未减弱,排除B项;当时佛教的影响力依然很大,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。根据所学知识可知,《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》在古代印度文学中占有重要的地位,大约定型于2—4世纪。两部史诗都源自民间口头创作,后经人加工而成,集中反映了古代印度人民的生活和文化成就,B项正确;种姓制度的核心思想是将人们按照出生时的家庭背景和社会地位划分为不同的等级,每个等级拥有不同的权利和义务,并且这种划分通常是世袭的,《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》分散反映种姓制度,不是集中反映,排除A项;吠陀时期是指公元前2000年到公元前600年的印度历史时期,与材料时间不符,排除C项;《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》是古代印度文学作品,不是宗教典籍,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:古代的印度。材料“由种姓制度衍生出现的印度教是主要宗教”“佛教也深受民众喜爱”“受伊斯兰教影响而形成的锡克教在其北部地区则拥有很多信徒”体现了古代印度的印度教、佛教和锡克教并存,思想文化具有多元性的特点,D项正确;题目材料不涉及种姓制度与佛教的融合,排除A项;材料只体现锡克教受到了伊斯兰教的影响,并非古代印度对伊斯兰文明的影响,排除B项;古代印度在国家形成的过程中才出现种姓制度,种姓制度发生变化后才出现印度教,并非印度教促进国家的形成,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是正向题。时空是:古代印度。结合所学知识判断,材料论述为佛教,佛教宣扬“众生平等”,对种姓制度形成了一定程度的冲击,D项正确;佛教产生于古印度,排除A项;古代两河流域的《汉谟拉比法典》宣扬君权神授,维护奴隶主的利益和权威,排除B项;婆罗门教的说教为种姓制度提供了理论和宗教基础,排除C项。故选D项。

11.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:公元前3世纪(印度)。根据材料中“佛教认为人生而平等,每一个人都可以成佛”“佛教在社会各阶层中广泛传播”,结合所学可知佛教对印度的种姓制度产生了冲击,B项正确;“消除了”过于绝对,排除A项;材料没有涉及佛教的产生,排除C项;根据材料中“孔雀帝国的阿育王大力支持佛教,使得佛教在社会各阶层中广泛传播”及所学知识,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空:古代(印度)。据材料及所学可知,该法典保护高种姓人群的利益和地位,首陀罗和贱民则属于社会底层。古印度的种姓制度本质上要从阶级属性上分析,因此该制度维护奴隶主的特权,C项正确;AB项是种姓制度的主要特征,不是本质,排除AB项;D项说法正确,但不是种姓制度的本质,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。依据材料和所学知识可知,印度的种姓制度带有严重的歧视性,贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等,是一种严格的等级制度,A项正确;种姓制度是印度奴隶社会出现的,排除B项;种姓制度的实质是等级,不是宗教和专制,排除C项、D项。故选A项。

14.D

【详解】

本题是单类型单选题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是古代印度。根据材料并结合所学知识可知,这一制度是印度种姓制度,其突出特点是将人分为四个等级且互不通婚,具有等级性,D项正确;婆罗门教为这一制度提供了理论依据,但并不是这一制度产生的根本原因,排除A项;这一制度不利于古代印度社会各阶层的团结,排除B项;这一制度导致古代印度社会缺乏凝聚力,给外族入侵以可乘之机,但不是导致外族入侵频繁的原因,排除C项。故选D项。

15.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古印度时期。据材料可知,印度教由婆罗门教演变而来,直接宣扬世袭等级制度、坚定相信轮回转世,得到笈多帝国政权鼎力支持,C项正确;种姓制度是印度教的核心教义,而非抨击,排除A项;国王、武士就是刹帝利、商人就是吠舍,排除B项;德里苏丹国家的国教是伊斯兰教,排除D项。故选C项。

16.B

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是古代(印度)。古代印度每个种姓都崇拜一个对应的神祇,并且种姓等级和神祇等级一致,体现了印度宗教为种姓制度提供理论基础,B项正确;材料涉及的是种姓制度和宗教的关系,和自然环境无关,排除A项;C项“仅”说法过于绝对,排除C项;D项“一切”说法过于绝对,排除D项。故选B项。

17.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:1876年(英国)。材料核心信息反映20世纪70年代印度农村依然深受古代种姓制度的影响,A项正确;印度土地兼并问题依然突出,与材料主旨不符,排除B项;材料中没有体现英国人维护其在印度的特权,排除C项;材料反映的是种姓制度对印度农村的影响,婆罗门的社会地位一直很高,不存在社会地位逐渐提升,排除D项。故选A项。

18.B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题。时空范围为中世纪后期(印度)。朱哈拉是在印度原有的种姓制度基础上出现的新种姓,原因在于穆斯林士兵和城市纺织工家庭女子结婚,形成信仰伊斯兰教、实行集团内婚、以纺织为生的新群体,即按照职业地域划分出新的种姓类型,这说明种姓制度也在随着时代变化而演进,即种姓制度适应了社会发展,B项正确;亚种姓出现在中世纪后期,而笈多王朝是中世纪前期,排除A项;材料没有提到种姓制度和印度社会转型之间的关系,排除C项;种姓制度强调差异性,不利于国家认同的形成,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古印度时期。据材料可知,为避免社会陷入混乱局面,人们祈求梵天派摩奴为王以维护秩序,说明印度王权合法性,其源于民需及神授,B项正确;材料描述的是王权神授,而非民风民俗,排除A项;人们祈求梵天派摩奴为王以维护秩序,而非王权受婆罗门限制,排除C项;有长篇英雄史诗,《摩诃婆罗多》有大量的传说故事作为插话,有宗教哲学以及法典性质的著作,而非宫廷文学,排除D项。故选B项。

20.C

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知是本质题,时空是古代(柬埔寨)。结合图片,可知这是吴哥窟,佛教和印度教的特征在吴哥窟中都有体现。窟中很多浮雕的题材以《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中的神话故事为蓝本,反映了印度文化对东南亚的影响,C项正确;希腊化时代指的是从亚历山大远征到罗马最终征服托勒密埃及之间大约300年,而被称为“希腊化时代”。12世纪吴哥王朝兴建的规模宏大的石窟寺庙建筑,被后人称为“吴哥窟”,排除A项;这与蒙古西征没有关系,柬埔寨在东南亚,排除B项;庙宇建筑与儒家文化无关,排除D项,故选C项。

二、

1.(1)原因:种姓制度以古印度农业发展模式为根基;种姓制度适应了稳定社会统治秩序的需要;与婆罗门教和印度教相结合;种姓制度具有广泛的群众基础;印度长期遭受外族入侵,社会动荡。

(2)评价:积极:种姓制度的长期实施客观上有利于印度社会结构的稳定;较好地协调了神权和王权(世俗权力)的矛盾;一定程度上保证了各行业劳动力的数量。

消极:造成了古代印度社会结构的固化,阻碍了阶层流动;使印度农业文明难以孕育革命性的变化;导致社会不公长期存在;一定程度上阻碍了民众的思想解放。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题。时空是古代印度。

原因:根据材料一“复杂的生态、语言、宗教、生产方式和政治制度等因素都对种姓制度的形成起着重要作用。”并结合所学可从经济、政治、宗教等角度进行分析。经济方面,种姓制度以古印度农业发展模式为根基;宗教方面,与婆罗门教和印度教相结合;根据材料一“在社会动荡的情况下,种姓观念所蕴含的秩序性有很大价值。”可知种姓制度适应了稳定社会统治秩序的需要;根据材料一“。印度独立后,国大党的领导人想要取消种姓制度,建立一个人人平等的社会,但是鉴于种姓制度的影响力和对民族国家建立的重要性,即使国大党也难以消除种姓制度的顽疾。”可知种姓制度具有广泛的群众基础;根据材料一“在印度人们保持着种姓制的条件下,印度终归是印度。”可知印度长期遭受外族入侵,社会动荡。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是古代印度。

评价:积极:根据材料一“在社会动荡的情况下,种姓观念所蕴含的秩序性有很大价值。新的统治者经常引用种姓的等级观念在附庸农民和次级种姓中树立权威,他们将宗教法规和委任管理联系起来以证明其权力的合法性。”可知种姓制度的长期实施客观上有利于印度社会结构的稳定;较好地协调了神权和王权(世俗权力)的矛盾;根据材料二“这个体系十分适合早期国家组织治理下的农业生产,因为它严格地区分了主要生产资源的所有者和非所有者。”可知,一定程度上保证了各行业劳动力的数量。

消极:根据材料一“种姓制度及其相关的许多东西是完全不协调的、反动的、拘束的,并且是进步的障碍。”并结合所学可知,种姓制度下,造成了古代印度社会结构的固化,阻碍了阶层流动;使印度农业文明难以孕育革命性的变化;导致社会不公长期存在;一定程度上阻碍了民众的思想解放。

2.(1)史实:雅利安人进入南亚次大陆,征服古印度人;波斯人跟马其顿人入侵印度等。影响:打断了本民族正常的历史发展进程;对印度的文化发展产生巨大影响,如种姓制度的出现等;给当时印度人民带来巨大的灾难;对印度人口结构也产生较大的影响。

(2)差异:印度忽视对关隘地区的防御;中国重视对周边地区的防御。原因:地理环境的影响;自身内部农耕交流不便;政治体制的差异;历史传统的影响等。

【详解】(1)本题是列举类、影响类材料分析题。时空是古代的印度。史实:结合所学知识可知,印度被外来文明征服的史实如雅利安人进入南亚次大陆,征服古印度人;波斯人跟马其顿人入侵印度等。影响:结合所学知识可知,影响可从打断本民族正常的历史发展进程、对印度的文化发展产生巨大影响、给当时印度人民带来巨大的灾难及对印度人口结构也产生较大的影响等角度进行分析。

(2)本题是对比类、背景类材料分析题。时空是古代的中印。差异:根据材料“除了英国殖民时期,印度次大陆的众多王朝似乎都不曾尝试在开伯尔山口抵抗入侵者”可知,印度忽视对关隘地区的防御;结合所学知识可知,中国重视对周边地区的防御。原因:根据材料“由于开伯尔山口很窄小,每一次从山口入侵的人数都不可能多,最多只影响局部地区”“这大大增加了农耕各地区之间的交流不便”和所学知识可知,可从地理环境的影响、自身内部农耕交流不便、政治体制的差异及历史传统的影响等角度进行分析。

3.(1)原因:雅利安人与达罗毗荼人文化的交融(吠陀教的产生);雅利安人维护统治的需要(种姓制度的出现)。

影响:发展了印度的宗教文化;维护了雅利安人的统治;推动了种姓观念的传播;(答出两点即可)加剧了社会矛盾;阻碍了印度社会良性发展。

(2)不同之处:强调人人平等;否定阶级特权。

原因:佛教思想迎合了百姓的需求;统治者的支持;佛教教义对世俗政权的影响扩大。

【详解】(1)本题是原因类和影响类材料分析题。原因:结合所学可知,先是吠陀文献的出现,后是种姓制度的逐步成形,为婆罗门奠定了统治地位的基础,同时这也是婆罗门的根基所在,根据材料“几个世纪后,形成了由印度河流域的土著人宗教和中亚移入的雅利安人游牧部落的宗教混合而成的吠陀教”可以概括出,雅利安人与达罗毗荼人文化的交融(吠陀教的产生);根据材料“在印度最初的奴隶制国家逐步形成的过程中……吠陀教被加入了新内容而发展成为婆罗门教”可知,雅利安人在印度北部逐渐建立国家,随之便形成了维护统治阶级利益的宗教——婆罗门教,即雅利安人维护统治的需要(种姓制度的出现)。影响:结合所学可知,婆罗门教在社会等级和职责、道德伦理、轮回转世等方面塑造了印度的文化传统,发展了印度的宗教文化,对印度教的发展和演变起到了重要作用;婆罗门教对社会等级的严格规定,维护了雅利安人的统治;推动了种姓观念的传播;种姓制度由于规定了各阶层人严格的职业分工和戒律禁忌,使得各阶层之间关系淡漠,制约了印度政府对于社会的管理,加剧了各种姓之间的矛盾;阻碍了印度社会良性发展。

(2)本题是对比类和原因类材料分析题。不同:根据材料“佛教认为人生而平等”并结合所学可知,与婆罗门教相比,佛教强调人人平等;否定阶级特权。原因:根据材料“孔雀帝国的阿育王大力支持佛教,使得佛教在社会各阶层中广泛传播……佛教对世俗权力的影响”并结合所学,可从迎合百姓需求、得到统治者的支持、对世俗政权的影响等方面分析。

4.(1)原因:种姓制度以古印度农业发展模式为根基;种姓制度适应了稳定社会统治秩序的需要;婆罗门教和印度教对其神圣性的诠释;种姓制度具有广泛的群众基础。(答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)评价:种姓制度的长期实施,客观上有利于印度社会结构的稳定;较好地协调了神权和王权(世俗权力)的矛盾;一定程度上保证了各行业劳动力的数量;推动了印度本土宗教的发展;(答出一点即可)造成了古代印度社会结构的固化,阻碍了阶层流动;使印度农业文明难以孕育革命性的变化;导致社会不公长期存在;一定程度上阻碍了民众的思想解放。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

【详解】(1)原因:根据材料“这个体系十分适合早期国家组织治理下的农业生产,因为它严格地区分了主要生产资源的所有者和非所有者。”并结合所学知识可知,种姓制度以古印度农业发展模式为根基;根据所学知识可知,种姓制度适应了稳定社会统治秩序的需要;从理论角度分析,婆罗门教和印度教对其神圣性的诠释;从群众基础看,种姓制度具有广泛的群众基础。

(2)评价:根据材料“种姓制将亲族、地位、等级、职业、阶级、人种(文化)以及权力等都协调地组织为一体,创造出一个强大、错综完整的分层体系。”可知,种姓制度的长期实施,客观上有利于印度社会结构的稳定;种姓制度较好地协调了神权和王权(世俗权力)的矛盾;种姓制度一定程度上保证了各行业劳动力的数量;种姓制度推动了印度本土宗教的发展;从局限性看,种姓制度限制阶层流动,种姓制度使印度农业文明难以孕育革命性的变化;种姓制度存在明显的等级歧视,导致社会不公长期存在;种姓制度一定程度上阻碍了民众的思想解放。

5.(1)特点:地域性强;糅合了古希腊文化;为宗教服务。

(2)影响:促进了佛教的进一步传播;为佛教的发展注入了新的活力;促进了东西方文化的发展。

【详解】(1)特点:根据“犍陀罗艺术在印度西北部的起源、形成以及希腊神话传说在希腊化远东地区的广泛传播是巴克特里亚(亚历山大帝国分支之一)文明圈的一种特殊文化现象”得出地域性强;根据“正是他们把希腊的神话故事、神人同形同性观念和雕塑造型艺术带入印度。”得出糅合了古希腊文化;根据“当释迦牟尼的崇拜者们试图用一个人物形象表现他们的佛祖时,印度-希腊人中的佛教徒以及受雇于创作佛陀形象的希腊雕塑家首先想到了他们熟悉的希腊神。”得出为宗教服务。

(2)影响:根据“当释迦牟尼的崇拜者们试图用一个人物形象表现他们的佛祖时,印度-希腊人中的佛教徒以及受雇于创作佛陀形象的希腊雕塑家首先想到了他们熟悉的希腊神。”可得出促进了佛教的进一步传播,为佛教的发展注入了新的活力;根据“当然,我们从早期犍陀罗艺术里那些佛教人物雕塑和建筑艺术中所感受到的希腊化因素,不仅仅有类似于阿波罗式的希腊神像,还有经过改造的斗林斯(古希腊城邦)式柱头和各种具有希腊艺术风格的装饰性纹饰”得出促进了东西方文化的发展。

同课章节目录