第4课 中国历代变法和改革 课时作业(含答案) 2023-2024学年高二历史统编版2019选择性必修1 国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课时作业(含答案) 2023-2024学年高二历史统编版2019选择性必修1 国家制度与社会治理 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 162.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4课 中国历代变法和改革 课时作业

一、单选题

1.1910年10月,直隶俗议局对总督陈夔龙未经同意奏请续公债提出质问书,质问所办公债是作为地方公益之用还是充当行政经费之用,但陈夔龙不予理睬,于是谘议局在常年会闭会之后又召赶临时会,特提出“陈总督侵权违法案”,呈请资政院核办。这反映出当时( )

A.督抚权力受到有效制约 B.地方势力控制中央

C.民主政治理念付诸实践 D.预备立宪成果斐然

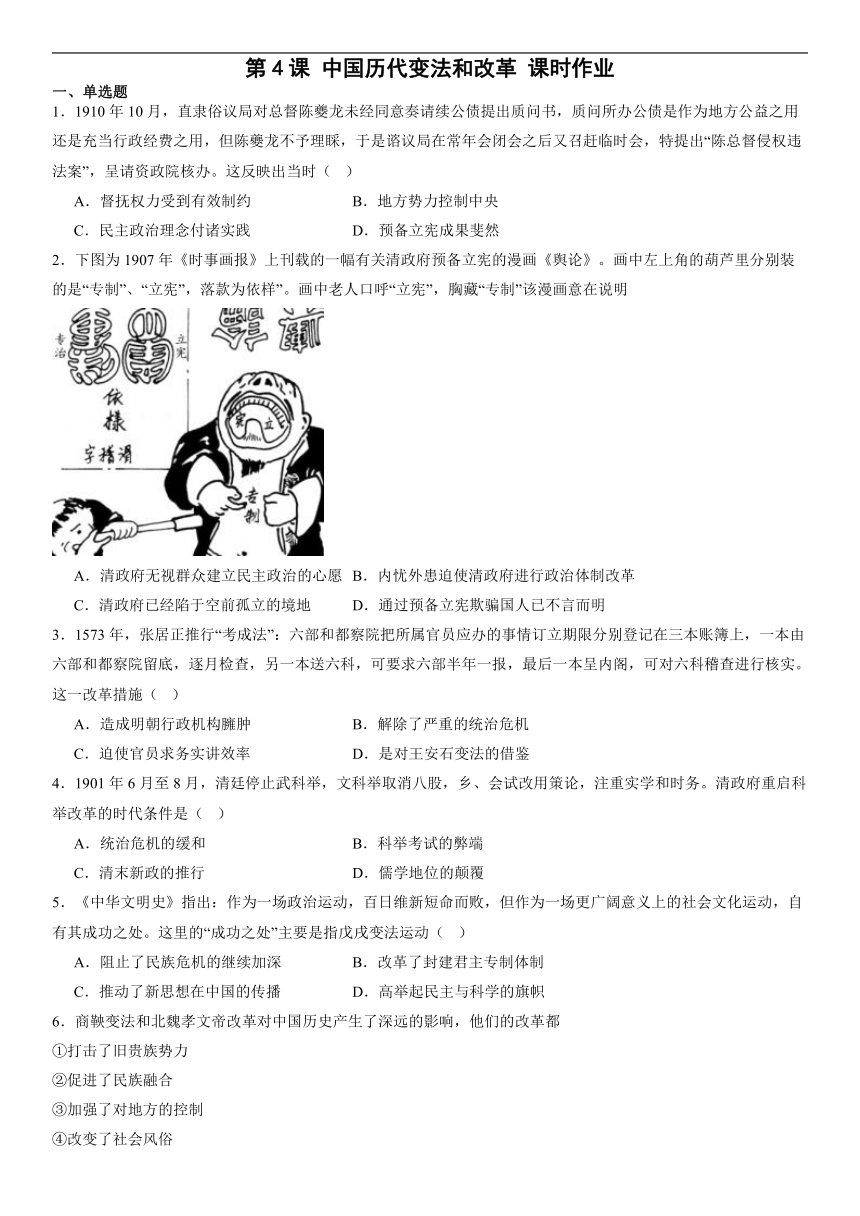

2.下图为1907年《时事画报》上刊载的一幅有关清政府预备立宪的漫画《舆论》。画中左上角的葫芦里分别装的是“专制”、“立宪”,落款为依样”。画中老人口呼“立宪”,胸藏“专制”该漫画意在说明

A.清政府无视群众建立民主政治的心愿 B.内忧外患迫使清政府进行政治体制改革

C.清政府已经陷于空前孤立的境地 D.通过预备立宪欺骗国人已不言而明

3.1573年,张居正推行“考成法”:六部和都察院把所属官员应办的事情订立期限分别登记在三本账簿上,一本由六部和都察院留底,逐月检查,另一本送六科,可要求六部半年一报,最后一本呈内阁,可对六科稽查进行核实。这一改革措施( )

A.造成明朝行政机构臃肿 B.解除了严重的统治危机

C.迫使官员求务实讲效率 D.是对王安石变法的借鉴

4.1901年6月至8月,清廷停止武科举,文科举取消八股,乡、会试改用策论,注重实学和时务。清政府重启科举改革的时代条件是( )

A.统治危机的缓和 B.科举考试的弊端

C.清末新政的推行 D.儒学地位的颠覆

5.《中华文明史》指出:作为一场政治运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。这里的“成功之处”主要是指戊戌变法运动( )

A.阻止了民族危机的继续加深 B.改革了封建君主专制体制

C.推动了新思想在中国的传播 D.高举起民主与科学的旗帜

6.商鞅变法和北魏孝文帝改革对中国历史产生了深远的影响,他们的改革都

①打击了旧贵族势力

②促进了民族融合

③加强了对地方的控制

④改变了社会风俗

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

7.关于“戊戌六君子”之一杨锐,梁启超称赞其“尚气节,明大义,立身不苟,见危授命,有古君子之风焉”;历史学家范文澜将杨锐划在“假维新系”之列,认为是由于维新高潮到来而“随声附和,不出于心”。据此可知

A.梁启超的观点最可信 B.杨锐是虚假的维新派

C.历史解释具有主观性 D.历史事实有不确定性

8.商鞅认为以诗书礼乐为代表的儒家学说于国有害,并采取了焚烧诗书的措施。这一措施

A.打击了旧贵族阶层特权

B.强化了人们的法律意识

C.保证了改革的顺利推行

D.加强了国内的思想统一

9.日本驻北京公使馆官员中岛雄记述了戊戌变法期间清朝官员对变法措施和康有为等人的 意见,“康氏之议论甚高,而不切合实际”,“康有为的官制改革案在士林中均不以为然”, 而光绪帝为消除改革阻力“罢免六部堂官”,“则是把改革事业放在各种怨恨的漩涡之 中”。以上材料所反映出的戊戌变法失败原因是

①反对变革的守旧势力强大②权力集中在皇族手中

③维新派操之过急激化矛盾④清政府改革中央机构

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

10.下侧日记最可能写于

A.1861年 B.1895年 C.1907年 D.1913年

11.据《京本通俗小说·拗相公》载:王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,…今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱…。故此民间怨恨新法入于骨髓。下列对以上材料的理解正确的是

①话本在一定程度上能反映当时的社会状况,具有一定史料价值 ②话本属于文学作品,毫无史料价值 ③话本还需结合其他史料印证 ④话本反映出部分百姓对募役法比较反感。

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.北魏孝文帝改革的背景包括

①北魏统一全国

②北方出现民族融合的趋势

③社会矛盾日益激化

④拓跋部经济文化发展落后

A.②④

B.①③④

C.①②③

D.①②③④

13.“诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。”文中提到的诏书出自

A.汉文帝 B.魏文帝 C.北魏孝文帝 D.隋文帝

14.“秦始皇兵马俑”再现了秦朝强盛的国力和兵力,这一现象的出现源于下列哪一改革措施

A.废井田,开阡陌 B.奖励军功

C.推行县制 D.什伍户籍制度

15.甲午战争后的十年里,梁启超等人为“中国”一词注入国民、民族、国家等新内涵,并引入新式“历史”概念,将“中国”置于“世界”和“历史”交织而成的新型时空结构。他们做法的主要目的是( )

A.为变法营造舆论氛围 B.号召人民反抗外来压迫

C.抵御西方文化的入侵 D.激发国人救亡图存意识

16.商鞅变法规定:“凡一户有两个儿子,到年龄必须分家,独立谋生,否则要加征赋税,且禁止父子兄弟同室居住。”这一做法

A.确立了土地私有制度 B.加强了中央集权统治

C.增强了秦国经济实力 D.废除了宗法血缘关系

17.在 起步初期,清廷规划的改革应该说是全方位的,既有经济体制、军事体制、法律体制、教育体制方面的改革,也有行政体制乃至政治体制方面的改革,成立了以庆亲王奕劻为首的“督办政务处”,刘坤一、袁世凯为参与政务大臣。横线处最适合的是( )

A.洋务运动 B.戊戌变法 C.东南互保 D.“新政”

18.(改编题)北宋中期,东京一带流传着“朝廷无忧有范君,京师无事有希文(范君指范仲淹,希文是他的字)”的民谣,这是因为范仲淹

A.奖励耕织,建立县制 B.重视汉化,缓解矛盾

C.整顿吏治,防止贪污 D.重视理财,缓解积贫

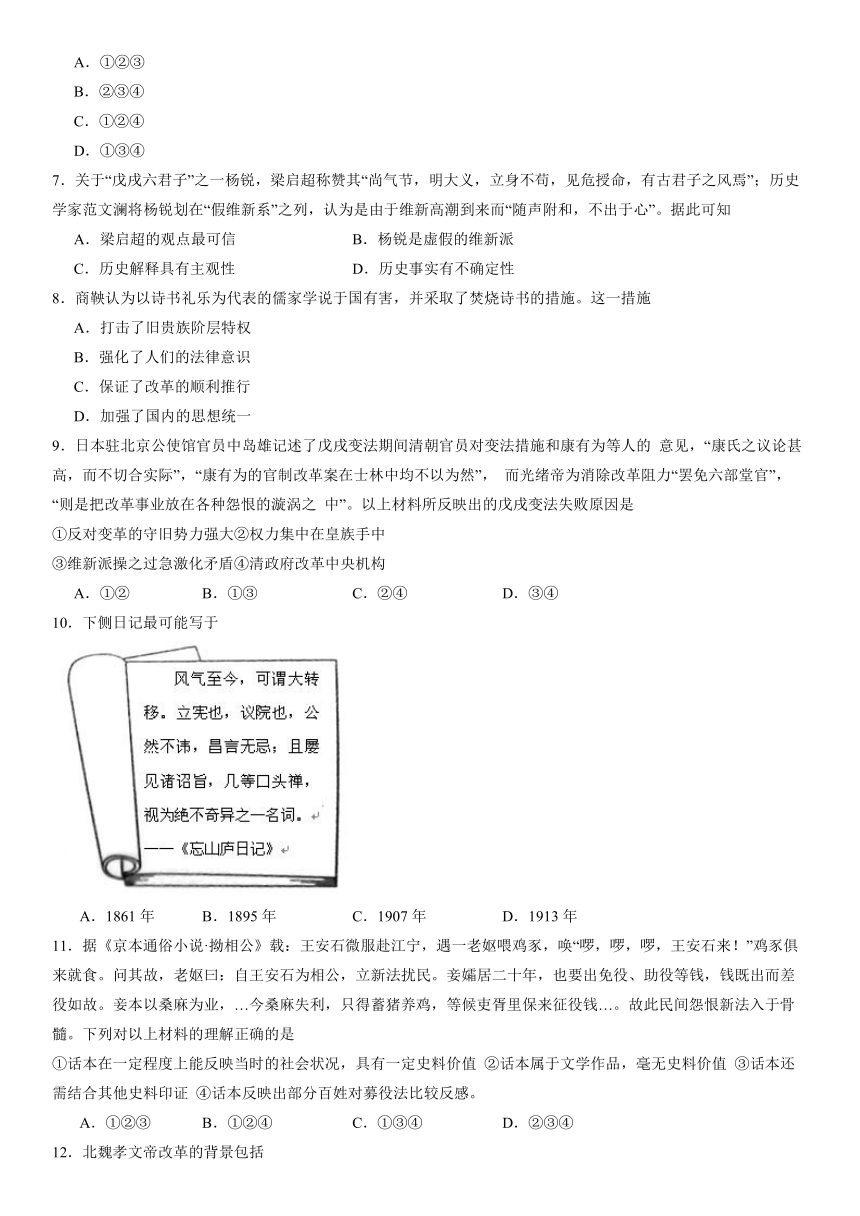

19.下图摘自1907年《时报》上的漫画《立宪何尚紧闭》。据此可知,漫画作者

A.对反清革命持有同情态度 B.希望政府通过政治改革挽救统治

C.具有强烈的民族主义色彩 D.对清政府的“皇族内阁”异常失望

20.1881年,首批留美公派学生因逐渐洋化,被清廷视为大逆不道而提前召回;1905年后,新式学堂毕业或留学回国的学历却成为进入仕途炙手可热的凭证。这一变化

A.促进了清政府全面推广新式教育 B.推动了民主科学思想深入人心

C.适应了延续封建统治的现实需求 D.开启了近代中国的政治变革

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 1898年6月,光绪皇帝颁布科举改革的谕旨,主要内容是:在乡试、会试中以策论取代八股文;调整乡试、会试三场考试的内容,将史论与政论列为第一场,时务与实学列为第二场,四书五经列为第三场:每场发榜一次,上榜者方可参加次场考试。这次改革因政变而中断。

随着形势的发展和新政的深入,废除科举犹如箭在弦上,不可阻挡。但废科举事关重大,阻力重重。于是,清政府采取回避的态度,对科举制进行局部改革。1901年6月至8月,清廷停止武科举,文科举取消八股,乡、会试改用策论,注重实学和时务,“考官阅卷,合校三场,以定去取,不得偏重一场”。

——改编自关晓红《科举停废与近代中国社会》等

根据材料,比较1898年和1901年科举改革举措的异同。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料 公元前356年秦孝公任命商鞅为左庶长,实行变法。商鞅以五家为一伍,十家为一什。什伍内各家,互相纠察。一家作奸犯法,别家必须告发。隐瞒不告发,就要同罪连坐。旅客必须有凭证才能留宿客舍。收留没有凭证的旅客,客舍主人要问罪。对盗窃牛马的人判处死刑;步过六尺者有罚。凡一家有两个以上的成年男子就必须分家,各立户头,否则要加倍出赋税。生产粮食和布帛多的,可以免除劳役,从事末利,游手好闲而贫穷了的,把全家罚作官奴隶。商人必须向官府登记各种奴隶(厮、舆、徒、童)的名字和数目,以便官府摊派徭役;提高市上酒肉税额——税额比成本高十倍;加重关卡和市场上的商品税,不准私自贩卖粮食。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅经济变革的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价商鞅经济变革。

23.制度变革对统一多民族国家发展具有重要的推动作用。阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦朝实现了真正的大一统,其并未延续分封制,而采用了郡县制。这是由于秦始皇吸取了西周的教训。随着世代更迭,分封制之下的亲缘关系会逐渐淡化,若王室衰微,诸侯国就会割据一方。故秦始皇需加强对其他六国旧地的管控。此外商鞅变法也推动了郡县制的推行。总之,郡县制适应了大一统的需要,其推行便如同水到渠成。

——摘编自袁娜等《秦汉至晋分封制与郡县制演变动因》

材料二 北魏前期,鲜卑拓跋部虽然在军事上是胜利的征服者,但在文明程度上却是个后进者,北魏政权继续采用原有的制度和办法已经难以维持其统治,必须改弦更张······伴随着拓跋部的逐步封建化,一部分鲜卑贵族成为封建地主,他们对本民族落后的东西不再固守和留恋,其要求改革的愿望比较强烈······北魏同南朝的力量对比已趋均衡,来自北方柔然的干扰也大为减少,为北魏统治者致力于内部的改革事业,提供了一个相对安定的外部环境······在太和年间,北魏朝廷中形成了以李冲等代表人物为核心的汉族士大夫智囊团,其中的许多人参与了孝文帝改革的全过程。

——摘编自景有泉《北魏孝文帝改革成功的历史经验》

(1)根据材料一,概括秦始皇采用郡县制的原因。结合所学,列举秦始皇在经济与文化领域巩固大一统的举措。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的历史背景,结合所学,简述这场重大改革的历史意义。

参考答案:

1.C

2.D

3.C

4.C

5.C

6.C

7.C

8.D

9.B

10.C

11.C

12.A

13.C

14.B

15.D

16.C

17.D

18.C

19.B

20.C

21.相同点:乡试、会试各三场考试;废除八股文、改试策论;增加时务与实学内容。

不同点:1901年废武科举;录取方式不同。

22.(1)战国时期诸侯兼并,社会动荡;诸侯国财政支出较多;聚族而居的大家庭较多;(或答“按家庭征税不能满足政府需要”)民众迁徙流动、盗窃现象严重;从事工商业者较多,影响农业生产。

(2)顺应了(封建制度形成、国家从分裂走向统一的)历史潮流;鼓励、扶助秦国小农经济的成长(或答“形成了崇本抑末政策或重农抑商理念”);对后世社会制度、经济发展等影响深远。

23.(1)原因:吸取西周的教训(分封制的弊端);为了加强对六国旧地的管控;商鞅变法的推动;适应大一统的需要。举措:经济:统一货币;统一度量衡;统一车轨;修筑驰道;文化:统一文字;整顿社会风俗;以法家思想作为统治思想。

(2)背景:北魏原有制度落后不利维持统治;部分封建化的鲜卑贵族赞同改革;外部环境相对安定;汉族士大夫支持。意义:顺应了民族交往交流交融的趋势;缓解了民族矛盾;促进了北魏经济社会发展;为北方统一南方及隋唐盛世出现打下了基础。

一、单选题

1.1910年10月,直隶俗议局对总督陈夔龙未经同意奏请续公债提出质问书,质问所办公债是作为地方公益之用还是充当行政经费之用,但陈夔龙不予理睬,于是谘议局在常年会闭会之后又召赶临时会,特提出“陈总督侵权违法案”,呈请资政院核办。这反映出当时( )

A.督抚权力受到有效制约 B.地方势力控制中央

C.民主政治理念付诸实践 D.预备立宪成果斐然

2.下图为1907年《时事画报》上刊载的一幅有关清政府预备立宪的漫画《舆论》。画中左上角的葫芦里分别装的是“专制”、“立宪”,落款为依样”。画中老人口呼“立宪”,胸藏“专制”该漫画意在说明

A.清政府无视群众建立民主政治的心愿 B.内忧外患迫使清政府进行政治体制改革

C.清政府已经陷于空前孤立的境地 D.通过预备立宪欺骗国人已不言而明

3.1573年,张居正推行“考成法”:六部和都察院把所属官员应办的事情订立期限分别登记在三本账簿上,一本由六部和都察院留底,逐月检查,另一本送六科,可要求六部半年一报,最后一本呈内阁,可对六科稽查进行核实。这一改革措施( )

A.造成明朝行政机构臃肿 B.解除了严重的统治危机

C.迫使官员求务实讲效率 D.是对王安石变法的借鉴

4.1901年6月至8月,清廷停止武科举,文科举取消八股,乡、会试改用策论,注重实学和时务。清政府重启科举改革的时代条件是( )

A.统治危机的缓和 B.科举考试的弊端

C.清末新政的推行 D.儒学地位的颠覆

5.《中华文明史》指出:作为一场政治运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。这里的“成功之处”主要是指戊戌变法运动( )

A.阻止了民族危机的继续加深 B.改革了封建君主专制体制

C.推动了新思想在中国的传播 D.高举起民主与科学的旗帜

6.商鞅变法和北魏孝文帝改革对中国历史产生了深远的影响,他们的改革都

①打击了旧贵族势力

②促进了民族融合

③加强了对地方的控制

④改变了社会风俗

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

7.关于“戊戌六君子”之一杨锐,梁启超称赞其“尚气节,明大义,立身不苟,见危授命,有古君子之风焉”;历史学家范文澜将杨锐划在“假维新系”之列,认为是由于维新高潮到来而“随声附和,不出于心”。据此可知

A.梁启超的观点最可信 B.杨锐是虚假的维新派

C.历史解释具有主观性 D.历史事实有不确定性

8.商鞅认为以诗书礼乐为代表的儒家学说于国有害,并采取了焚烧诗书的措施。这一措施

A.打击了旧贵族阶层特权

B.强化了人们的法律意识

C.保证了改革的顺利推行

D.加强了国内的思想统一

9.日本驻北京公使馆官员中岛雄记述了戊戌变法期间清朝官员对变法措施和康有为等人的 意见,“康氏之议论甚高,而不切合实际”,“康有为的官制改革案在士林中均不以为然”, 而光绪帝为消除改革阻力“罢免六部堂官”,“则是把改革事业放在各种怨恨的漩涡之 中”。以上材料所反映出的戊戌变法失败原因是

①反对变革的守旧势力强大②权力集中在皇族手中

③维新派操之过急激化矛盾④清政府改革中央机构

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

10.下侧日记最可能写于

A.1861年 B.1895年 C.1907年 D.1913年

11.据《京本通俗小说·拗相公》载:王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,…今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱…。故此民间怨恨新法入于骨髓。下列对以上材料的理解正确的是

①话本在一定程度上能反映当时的社会状况,具有一定史料价值 ②话本属于文学作品,毫无史料价值 ③话本还需结合其他史料印证 ④话本反映出部分百姓对募役法比较反感。

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.北魏孝文帝改革的背景包括

①北魏统一全国

②北方出现民族融合的趋势

③社会矛盾日益激化

④拓跋部经济文化发展落后

A.②④

B.①③④

C.①②③

D.①②③④

13.“诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。”文中提到的诏书出自

A.汉文帝 B.魏文帝 C.北魏孝文帝 D.隋文帝

14.“秦始皇兵马俑”再现了秦朝强盛的国力和兵力,这一现象的出现源于下列哪一改革措施

A.废井田,开阡陌 B.奖励军功

C.推行县制 D.什伍户籍制度

15.甲午战争后的十年里,梁启超等人为“中国”一词注入国民、民族、国家等新内涵,并引入新式“历史”概念,将“中国”置于“世界”和“历史”交织而成的新型时空结构。他们做法的主要目的是( )

A.为变法营造舆论氛围 B.号召人民反抗外来压迫

C.抵御西方文化的入侵 D.激发国人救亡图存意识

16.商鞅变法规定:“凡一户有两个儿子,到年龄必须分家,独立谋生,否则要加征赋税,且禁止父子兄弟同室居住。”这一做法

A.确立了土地私有制度 B.加强了中央集权统治

C.增强了秦国经济实力 D.废除了宗法血缘关系

17.在 起步初期,清廷规划的改革应该说是全方位的,既有经济体制、军事体制、法律体制、教育体制方面的改革,也有行政体制乃至政治体制方面的改革,成立了以庆亲王奕劻为首的“督办政务处”,刘坤一、袁世凯为参与政务大臣。横线处最适合的是( )

A.洋务运动 B.戊戌变法 C.东南互保 D.“新政”

18.(改编题)北宋中期,东京一带流传着“朝廷无忧有范君,京师无事有希文(范君指范仲淹,希文是他的字)”的民谣,这是因为范仲淹

A.奖励耕织,建立县制 B.重视汉化,缓解矛盾

C.整顿吏治,防止贪污 D.重视理财,缓解积贫

19.下图摘自1907年《时报》上的漫画《立宪何尚紧闭》。据此可知,漫画作者

A.对反清革命持有同情态度 B.希望政府通过政治改革挽救统治

C.具有强烈的民族主义色彩 D.对清政府的“皇族内阁”异常失望

20.1881年,首批留美公派学生因逐渐洋化,被清廷视为大逆不道而提前召回;1905年后,新式学堂毕业或留学回国的学历却成为进入仕途炙手可热的凭证。这一变化

A.促进了清政府全面推广新式教育 B.推动了民主科学思想深入人心

C.适应了延续封建统治的现实需求 D.开启了近代中国的政治变革

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 1898年6月,光绪皇帝颁布科举改革的谕旨,主要内容是:在乡试、会试中以策论取代八股文;调整乡试、会试三场考试的内容,将史论与政论列为第一场,时务与实学列为第二场,四书五经列为第三场:每场发榜一次,上榜者方可参加次场考试。这次改革因政变而中断。

随着形势的发展和新政的深入,废除科举犹如箭在弦上,不可阻挡。但废科举事关重大,阻力重重。于是,清政府采取回避的态度,对科举制进行局部改革。1901年6月至8月,清廷停止武科举,文科举取消八股,乡、会试改用策论,注重实学和时务,“考官阅卷,合校三场,以定去取,不得偏重一场”。

——改编自关晓红《科举停废与近代中国社会》等

根据材料,比较1898年和1901年科举改革举措的异同。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料 公元前356年秦孝公任命商鞅为左庶长,实行变法。商鞅以五家为一伍,十家为一什。什伍内各家,互相纠察。一家作奸犯法,别家必须告发。隐瞒不告发,就要同罪连坐。旅客必须有凭证才能留宿客舍。收留没有凭证的旅客,客舍主人要问罪。对盗窃牛马的人判处死刑;步过六尺者有罚。凡一家有两个以上的成年男子就必须分家,各立户头,否则要加倍出赋税。生产粮食和布帛多的,可以免除劳役,从事末利,游手好闲而贫穷了的,把全家罚作官奴隶。商人必须向官府登记各种奴隶(厮、舆、徒、童)的名字和数目,以便官府摊派徭役;提高市上酒肉税额——税额比成本高十倍;加重关卡和市场上的商品税,不准私自贩卖粮食。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅经济变革的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价商鞅经济变革。

23.制度变革对统一多民族国家发展具有重要的推动作用。阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦朝实现了真正的大一统,其并未延续分封制,而采用了郡县制。这是由于秦始皇吸取了西周的教训。随着世代更迭,分封制之下的亲缘关系会逐渐淡化,若王室衰微,诸侯国就会割据一方。故秦始皇需加强对其他六国旧地的管控。此外商鞅变法也推动了郡县制的推行。总之,郡县制适应了大一统的需要,其推行便如同水到渠成。

——摘编自袁娜等《秦汉至晋分封制与郡县制演变动因》

材料二 北魏前期,鲜卑拓跋部虽然在军事上是胜利的征服者,但在文明程度上却是个后进者,北魏政权继续采用原有的制度和办法已经难以维持其统治,必须改弦更张······伴随着拓跋部的逐步封建化,一部分鲜卑贵族成为封建地主,他们对本民族落后的东西不再固守和留恋,其要求改革的愿望比较强烈······北魏同南朝的力量对比已趋均衡,来自北方柔然的干扰也大为减少,为北魏统治者致力于内部的改革事业,提供了一个相对安定的外部环境······在太和年间,北魏朝廷中形成了以李冲等代表人物为核心的汉族士大夫智囊团,其中的许多人参与了孝文帝改革的全过程。

——摘编自景有泉《北魏孝文帝改革成功的历史经验》

(1)根据材料一,概括秦始皇采用郡县制的原因。结合所学,列举秦始皇在经济与文化领域巩固大一统的举措。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的历史背景,结合所学,简述这场重大改革的历史意义。

参考答案:

1.C

2.D

3.C

4.C

5.C

6.C

7.C

8.D

9.B

10.C

11.C

12.A

13.C

14.B

15.D

16.C

17.D

18.C

19.B

20.C

21.相同点:乡试、会试各三场考试;废除八股文、改试策论;增加时务与实学内容。

不同点:1901年废武科举;录取方式不同。

22.(1)战国时期诸侯兼并,社会动荡;诸侯国财政支出较多;聚族而居的大家庭较多;(或答“按家庭征税不能满足政府需要”)民众迁徙流动、盗窃现象严重;从事工商业者较多,影响农业生产。

(2)顺应了(封建制度形成、国家从分裂走向统一的)历史潮流;鼓励、扶助秦国小农经济的成长(或答“形成了崇本抑末政策或重农抑商理念”);对后世社会制度、经济发展等影响深远。

23.(1)原因:吸取西周的教训(分封制的弊端);为了加强对六国旧地的管控;商鞅变法的推动;适应大一统的需要。举措:经济:统一货币;统一度量衡;统一车轨;修筑驰道;文化:统一文字;整顿社会风俗;以法家思想作为统治思想。

(2)背景:北魏原有制度落后不利维持统治;部分封建化的鲜卑贵族赞同改革;外部环境相对安定;汉族士大夫支持。意义:顺应了民族交往交流交融的趋势;缓解了民族矛盾;促进了北魏经济社会发展;为北方统一南方及隋唐盛世出现打下了基础。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理