2024届高考语文复习:深挖教材 精准复习 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习:深挖教材 精准复习 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-23 15:27:06 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

选择性必修中册第二单元

2024年高考语文复习

深挖教材 精准复习

目录

CONTENT

单元导语

01

学习提示

02

单元研习任务

03

链接高考

04

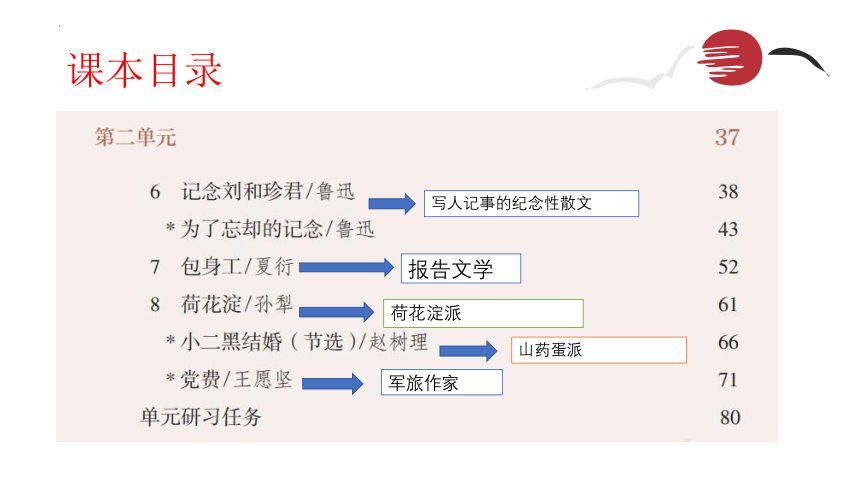

课本目录

写人记事的纪念性散文

报告文学

荷花淀派

山药蛋派

军旅作家

单元学习导语

INTRODUCTION

第一部分

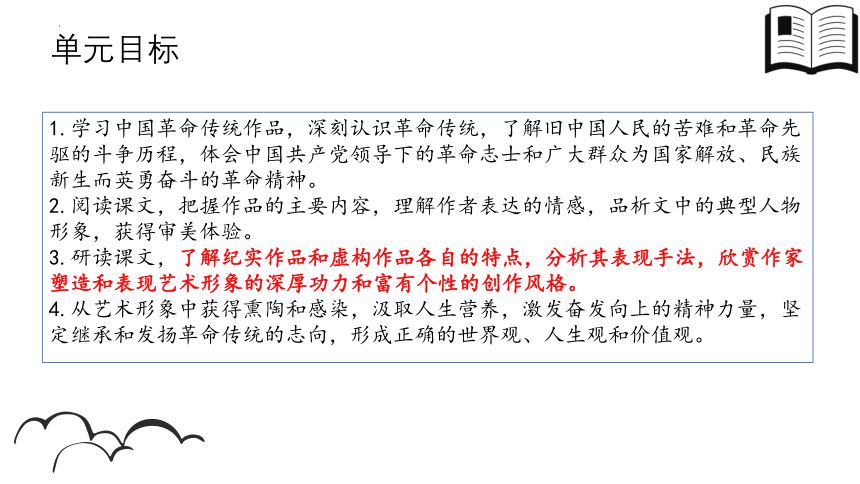

单元目标

1.学习中国革命传统作品,深刻认识革命传统,了解旧中国人民的苦难和革命先驱的斗争历程,体会中国共产党领导下的革命志士和广大群众为国家解放、民族新生而英勇奋斗的革命精神。

2.阅读课文,把握作品的主要内容,理解作者表达的情感,品析文中的典型人物形象,获得审美体验。

3.研读课文,了解纪实作品和虚构作品各自的特点,分析其表现手法,欣赏作家塑造和表现艺术形象的深厚功力和富有个性的创作风格。

4.从艺术形象中获得熏陶和感染,汲取人生营养,激发奋发向上的精神力量,坚定继承和发扬革命传统的志向,形成正确的世界观、人生观和价值观。

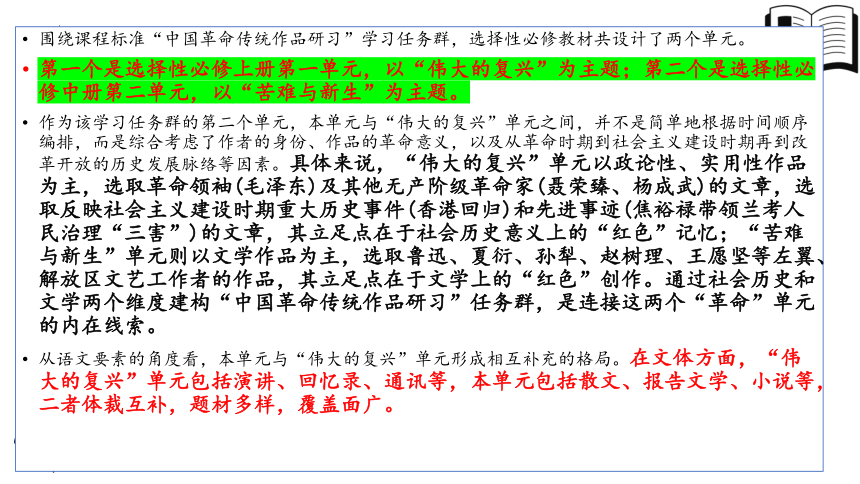

围绕课程标准“中国革命传统作品研习”学习任务群,选择性必修教材共设计了两个单元。

第一个是选择性必修上册第一单元,以“伟大的复兴”为主题;第二个是选择性必修中册第二单元,以“苦难与新生”为主题。

作为该学习任务群的第二个单元,本单元与“伟大的复兴”单元之间,并不是简单地根据时间顺序编排,而是综合考虑了作者的身份、作品的革命意义,以及从革命时期到社会主义建设时期再到改革开放的历史发展脉络等因素。具体来说,“伟大的复兴”单元以政论性、实用性作品为主,选取革命领袖(毛泽东)及其他无产阶级革命家(聂荣臻、杨成武)的文章,选取反映社会主义建设时期重大历史事件(香港回归)和先进事迹(焦裕禄带领兰考人民治理“三害”)的文章,其立足点在于社会历史意义上的“红色”记忆;“苦难与新生”单元则以文学作品为主,选取鲁迅、夏衍、孙犁、赵树理、王愿坚等左翼、解放区文艺工作者的作品,其立足点在于文学上的“红色”创作。通过社会历史和文学两个维度建构“中国革命传统作品研习”任务群,是连接这两个“革命”单元的内在线索。

从语文要素的角度看,本单元与“伟大的复兴”单元形成相互补充的格局。在文体方面,“伟大的复兴”单元包括演讲、回忆录、通讯等,本单元包括散文、报告文学、小说等,二者体裁互补,题材多样,覆盖面广。

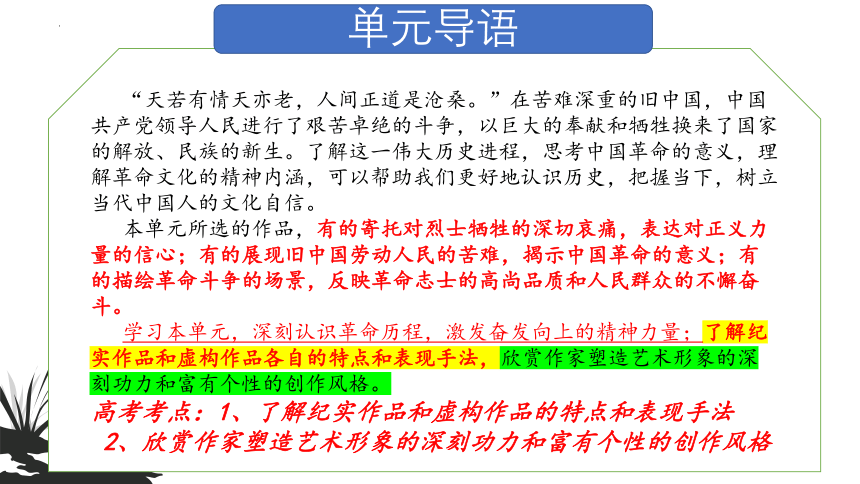

“天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”在苦难深重的旧中国,中国共产党领导人民进行了艰苦卓绝的斗争,以巨大的奉献和牺牲换来了国家的解放、民族的新生。了解这一伟大历史进程,思考中国革命的意义,理解革命文化的精神内涵,可以帮助我们更好地认识历史,把握当下,树立当代中国人的文化自信。

本单元所选的作品,有的寄托对烈士牺牲的深切哀痛,表达对正义力量的信心;有的展现旧中国劳动人民的苦难,揭示中国革命的意义;有的描绘革命斗争的场景,反映革命志士的高尚品质和人民群众的不懈奋斗。

学习本单元,深刻认识革命历程,激发奋发向上的精神力量;了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。

高考考点:1、了解纪实作品和虚构作品的特点和表现手法

2、欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格

单元导语

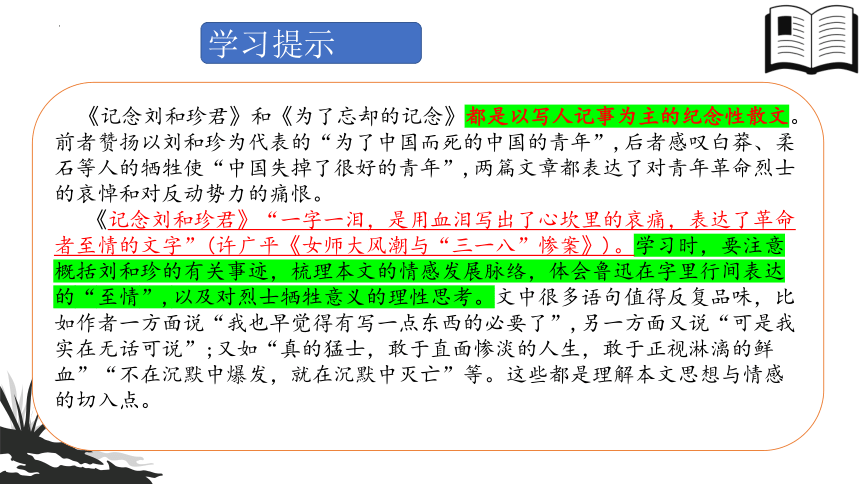

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》都是以写人记事为主的纪念性散文。前者赞扬以刘和珍为代表的“为了中国而死的中国的青年”,后者感叹白莽、柔石等人的牺牲使“中国失掉了很好的青年”,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨。

《记念刘和珍君》“一字一泪,是用血泪写出了心坎里的哀痛,表达了革命者至情的文字”(许广平《女师大风潮与“三一八”惨案》)。学习时,要注意概括刘和珍的有关事迹,梳理本文的情感发展脉络,体会鲁迅在字里行间表达的“至情”,以及对烈士牺牲意义的理性思考。文中很多语句值得反复品味,比如作者一方面说“我也早觉得有写一点东西的必要了”,另一方面又说“可是我实在无话可说”;又如“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”等。这些都是理解本文思想与情感的切入点。

学习提示

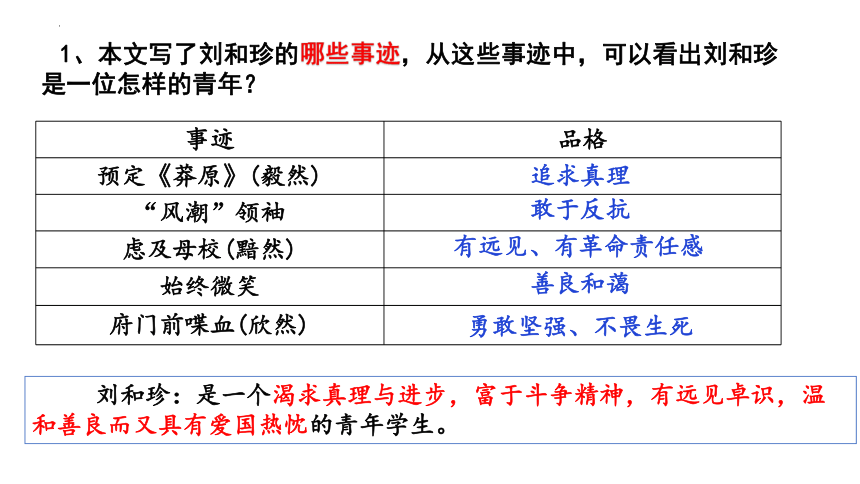

事迹 品格

预定《莽原》(毅然)

“风潮”领袖

虑及母校(黯然)

始终微笑

府门前喋血(欣然)

刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

1、本文写了刘和珍的哪些事迹,从这些事迹中,可以看出刘和珍是一位怎样的青年?

追求真理

敢于反抗

有远见、有革命责任感

善良和蔼

勇敢坚强、不畏生死

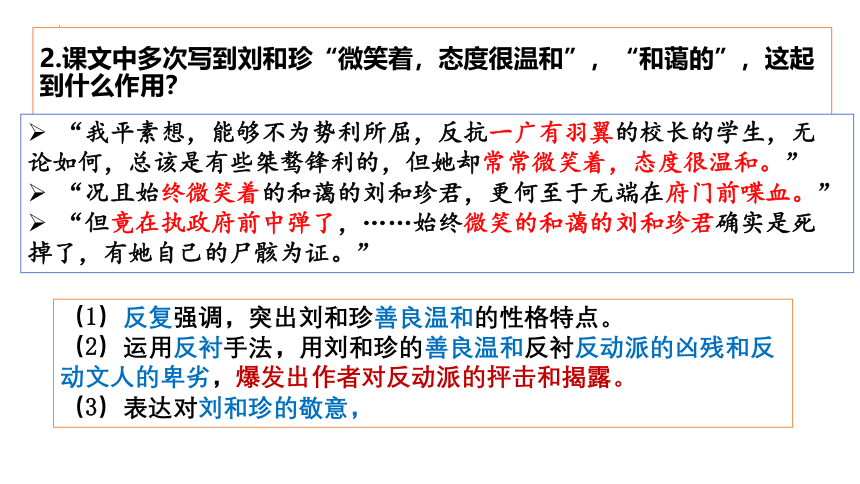

2.课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?

“我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无

论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。”

“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血。”

“但竟在执政府前中弹了,……始终微笑的和蔼的刘和珍君确实是死

掉了,有她自己的尸骸为证。”

(1)反复强调,突出刘和珍善良温和的性格特点。

(2)运用反衬手法,用刘和珍的善良温和反衬反动派的凶残和反动文人的卑劣,爆发出作者对反动派的抨击和揭露。

(3)表达对刘和珍的敬意,

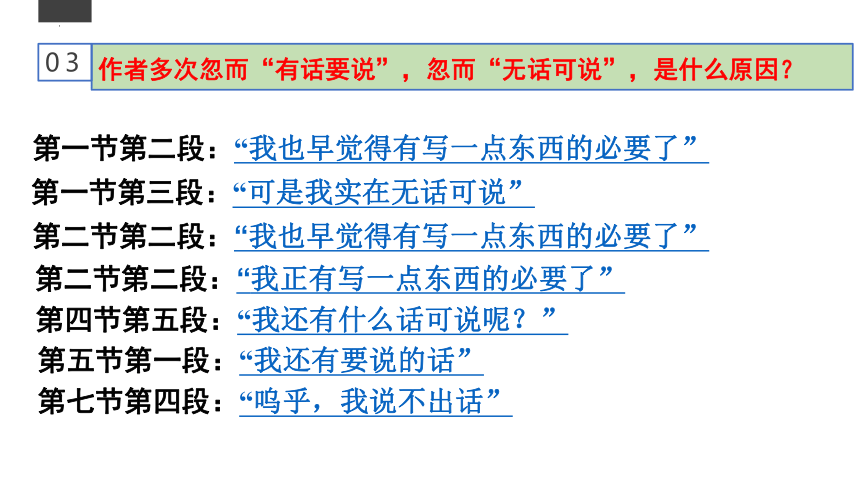

作者多次忽而“有话要说”,忽而“无话可说”,是什么原因?

03

第一节第二段:“我也早觉得有写一点东西的必要了”

第一节第三段:“可是我实在无话可说”

第四节第五段:“我还有什么话可说呢?”

第五节第一段:“我还有要说的话”

第二节第二段:“我正有写一点东西的必要了”

第二节第二段:“我也早觉得有写一点东西的必要了”

第七节第四段:“呜乎,我说不出话”

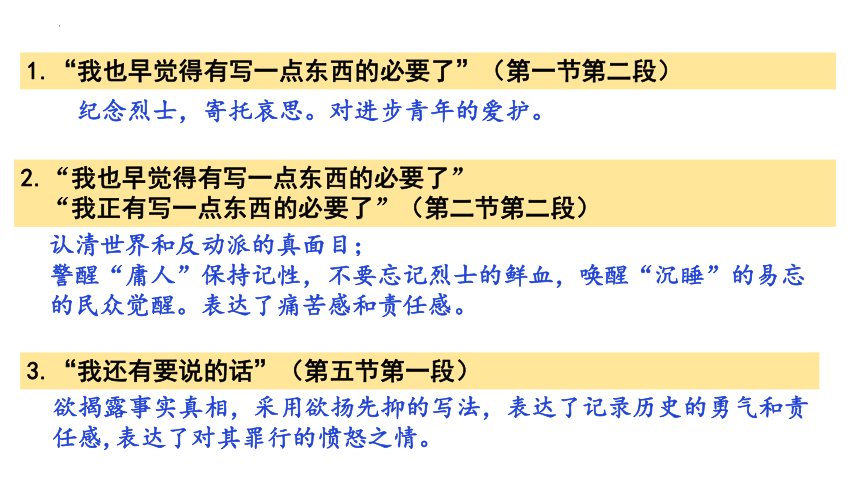

1.“我也早觉得有写一点东西的必要了”(第一节第二段)

纪念烈士,寄托哀思。对进步青年的爱护。

2.“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“我正有写一点东西的必要了”(第二节第二段)

认清世界和反动派的真面目;

警醒“庸人”保持记性,不要忘记烈士的鲜血,唤醒“沉睡”的易忘的民众觉醒。表达了痛苦感和责任感。

3.“我还有要说的话”(第五节第一段)

欲揭露事实真相,采用欲扬先抑的写法,表达了记录历史的勇气和责任感,表达了对其罪行的愤怒之情。

2.“我还有什么话可说呢?”(第四节第五段)

执政府虐杀的惨象,文人诬蔑的流言,使我愤怒到了极点,表达了作者的愤懑之情。

6.“呜呼,我说不出话”(第七节第四段)

蕴蓄了作者深重难抑的哀痛和愤慨。

1.“可是我实在无话可说”(第一节第三段)

对烈士的深切痛惜与悼念,

对反动派暴行的无比愤慨,

对流言家的诬蔑深恶痛绝到达极点,难以用语言表达。

悲愤已极

痛惜赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

铭记烈士,唤起民众,激励革命者

小结

“不说”:

“说”

(写作缘由)

文章不是无情物,透过这几句看似矛盾又反复出现的话,我们可以发现这篇文章中潜藏着作者的感情:即“悲”与“愤”,“希望”和“绝望”。

正是用这样的感情链条,作者才将众多的内容如此有机地组织在一起。

作者多次忽而“有话要说”,忽而“无话可说”,是什么原因?

人物 主要事迹 性格特点

白莽

柔石

送诗集

(敏感真实)

送译诗

(为人热情)

刚释放

(追求进步)

名字风波

(硬气,颇有点迂)

办文学社

(做事认真,为人善良)

与人走路

(关心他人,恪守道德)

改变风格

(敢于改变)

两人被捕后的情况(正直、乐观、信念坚定)

《为了忘却的纪念》

纪实性散文

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

人物→事件

情感

人物:刘和珍

三大事件

人物:白莽

三大事件

表达了作者对逝者的敬意、惋惜与悲哀;

赞扬了革命青年的英勇精神;

痛斥了军阀政府和无耻文人的卑劣行径。

表达了对革命青年深切的悲痛与怀念;

歌颂了革命青年顽强英勇的精神;

揭露了国民党的残暴与卑劣行径。

真诚用心、勤奋好学、率直坦诚;积极乐观、执着坚定、勇敢无畏……

事件1:预定《莽原》杂志

事件2:参加师大学生风潮

事件3:徒手请愿牺牲

要求进步,追求真理;温和善良、敢于斗争、有责任心、勇于担当……

初次见面……;

二次见面……;

出狱会面……。

人物:柔石

五大事件

迂和硬气、勤奋努力、认真、任劳任怨;单纯善良、坚持初心……

夺名之事;全力办朝华社;

柔石与女性的距离;柔石与冯铿拜访我;柔石狱中信。

比较

活纪实性文学

篇名 小节 关键词 情感特点

《记念刘和珍君》 第一节

第二节

第三节

第四节

第五节

第六节

第七节

《为了忘却的记念》 第一节

第二节

第三节

第四节

第五节

长歌当哭、痛定、悲哀、愤怒、悲凉、哀痛、苦痛

惨淡、悲哀

悲哀、尊敬

怀疑、目不忍视、耳不忍闻

无

悲哀

当局者的凶残、流言家的下劣、中国女性的从容

悲愤、悲哀

无

无

永诀、沉重、悲愤、沉静、记念

沉重、悲愤、沉静、延口残踹

深沉的记念

本文作者情感表达显露、直白且多样,以悲、痛、怒为主。

本文作者情感表达隐晦、深沉且隐忍,以“悲愤”为主。

比较

《为了忘却的记念》为纪念“左联”五烈士而作,重点回忆了白莽和柔石。作者选取一些看似零碎却很能表现人物性格的小事,勾勒出两位烈士的崇高形象。文中的议论和抒情文字也非常精辟、感人,阅读时要注意感受其表达效果。“惯于长夜过春时”一诗,感情深挚沉痛,与文中一些内容相互印证,不妨反复诵读,深入体会。

两篇文章有许多可以比较之处:比如二者都提到了“忘却”,前者以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,后者则说“我不如忘却,不说的好罢”;又如二者都带有很强的抒情性,但前者的抒情直露显豁、汪洋恣肆,后者则使用了不少曲折隐晦的笔法。这些都值得深入探究。

学习提示

纪实散文是纪实文学的一种,请借助参考助学资源,了解纪实散文的特点。

参考助读资源:【读写策略】纪实作品的阅读方法(视频)

总结1

了解纪实散文特点

总结

纪实散文

纪实

散文

新闻性

文学性

真人真事,可信!

生动的描写

巧妙多样的修辞

多种表达方式

……

点拨

总结

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

内容

主题

愤怒控诉军阀政府屠戮爱国青年的暴行;

痛斥无耻文人的卑劣言论;

悼念并赞颂革命青年尤其是革命女性的英勇精神;深刻总结惨案的经验教训;

激励人们在革命的道路上继续前行。

赞颂革命青年的英勇

悲痛于他们的牺牲

憎恨反动势力的残暴

悼念逝者,叙述写作的缘由。

写“记念”的主体,记述刘和珍的生平事迹和遇难经过。

思考惨案的教训和意义。

说明写作目的,回忆与白莽的三次见面。

回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

简述左联成立后对白莽的新的了解及白莽、柔石的被捕。

五烈士被捕遇害的经过,作者的境遇和悲愤的心情。

抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达革命必胜的坚强信念。

探究

同:都是纪念为革命牺牲的中国知识青年;

异:纪念的人身份不同(学生——作家)

纪念的时间不同(两周——两周年)

纪念的事件背景不同(北洋军阀——白色恐怖)

纪念过程中人物的事件不同(上课——亲密的交谈、接触)

纪念的现实意义不同(革命手段要改变——革命必胜的决心)……

同:对革命牺牲的中国知识青年的怀念、赞颂与内心深沉的悲愤、惋惜之情;对反对派可耻行为的无情抨击与批判;对中国革命必将胜利的坚定信念。

异:前者——抨击了文人,后者没有

纪实性散文

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

语言表达

写作手法

抒情、记叙、议论融合

抒情直露显豁,情感浓郁炽烈

记叙、议论、抒情高度融合

情感内敛,使用了曲折隐晦的笔法

抒情直白,善用反复、反语、比喻等修辞,议论精辟,充满力量和哲理

洗练、朴实、含义深刻,蕴含浓厚的抒情意味

探究

同:都富有浓厚的讽刺意味

异:抒情语言直白——抒情语言深刻,含义内敛

叙述语言更富有文学性——叙述语言朴实,明白如话

同:抒情、记叙、议论融合

异:抒情直露显豁,情感浓郁炽烈——情感内敛,使用了曲折隐晦的笔法

这两篇文章主题相近,情感相通,写法相似,合编为一组,有利于进行整合、比较,开展专题教学。例如,可以从两篇文章简洁的叙述、精辟的议论、尖锐的讽刺等方面,把握鲁迅特有的文字表达风格;还可以同中求异,比较同样是抒发悼念的情感,两篇文章在具体风格和写法上有什么不同(比如,前者直露显豁、感情浓厚炽烈,后者使用了不少曲折隐晦的笔法),思考造成差异的原因。

在旧社会,广大劳动人民在帝国主义的侵略和黑暗势力的压迫下,过着水深火热的生活。报告文学《包身工》反映的就是这样的社会现实。作品记述了当时包身工们悲惨的生活和极端恶劣的生存环境,写出了帝国主义及其帮凶对工人的野蛮压榨和残酷迫害,揭示了“没有法律,没有人道”的包身工制度必然覆灭的命运。这篇报告文学用文学的语言和手法报道社会生活中的典型事件,真实再现了包身工晨起与做工时的悲惨状况,字里行间饱含同情,阅读时要多留意其新闻性与文学性是如何做到有机统一的。文中有大量的细节描写,阅读时要注意分析和体会。另外,还要结合文中交代的一些背景材料,把“包身工”现象放在当时的社会历史背景下去思考,理解造成底层人民苦难的根本原因,体会作者“灵魂的震动”(夏衍《从〈包身工〉引起的回忆》)。

学习提示

学习提示

革命为了人民群众,也要依靠人民群众。本课三篇小说用不同方式抒写了革命者的情怀,表达了劳动人民对美好生活的向往和追求。《荷花淀》歌颂了白洋淀抗日军民的斗争精神与美好情感,《小二黑结婚》讲述了根据地青年在中国共产党领导下追求婚姻自主、走向新生活的故事,《党费》表现了地下工作者对党的忠诚与忘我的牺牲精神。

阅读时,要体会这几位作者深入生活、讴歌人民的共同创作追求,以及他们各自不同的创作风格。《荷花淀》以清新的笔触刻画了善良勇敢的抗日军民形象,充满诗情画意;《小二黑结婚》具有极强的乡土气息,“土味”的语言使得人物形象个性鲜明;《党费》中的故事扣人心弦,体现了革命斗争的艰险和革命者对党的热爱与忠诚。

三篇小说都注意通过细节塑造人物、表达情感,如水生嫂被苇眉子扎破手指时的动作、神态,三仙姑老来俏妆扮的悄然变化,黄新珍藏的镰刀锤头和县委的印章都还鲜红的旧党证,都从不同侧面揭示了人物的内心世界或精神品格。这样的例子还有很多,阅读时要细细品味。

孙犁的《荷花淀》以青年参军、妻子寻夫的独特视角,展现白洋淀地区人民的斗争和生活,歌颂抗日军民的斗争精神和美好情感。赵树理的《小二黑结婚》讲述抗日民主根据地的青年男女,在中国共产党的领导下争取婚姻自主的故事,反映农民在政治上获得解放后,思想和精神冲破封建束缚而发生的深刻变化。王愿坚的《党费》以“缴党费”为线索,讲述苏区人民英勇斗争的故事,其中塑造的黄新这一人物形象,集中展现了共产党人的高尚品格和牺牲精神。这三篇小说在展现革命斗争和生活画面时各有侧重,《荷花淀》既写生活也写战斗,《小二黑结婚》侧重展现新生活的面貌,《党费》突出表现斗争的残酷。同时,语言表达也各有特色。《荷花淀》清新优美,富有诗情画意,体现了鲜明的“荷花淀派”风格;《小二黑结婚》通俗生动,乡土气息浓厚,具有典型的“山药蛋派”特点;《党费》简约明了,节奏紧张,表现了军旅作家的创作风格。三篇小说合为一组,较好地体现了小说这一文体艺术化地反映革命历程、表现革命精神的特点。

单元研习任务

一 革命者大无畏的精神催人奋进,“小二黑”们反抗封建婚姻的斗争令人欣喜,“芦柴棒”们悲惨的生活引人同情……本单元的作品展现了革命斗争的不同方面,也体现了中国人民在党的领导下不断走向新生的伟大历程。阅读本单元的课文,结合具体内容,思考中国革命的伟大意义。在此基础上分组讨论:新时代的青年应该如何继承和发扬革命传统

二 本单元的课文,既有纪实性较强的散文和报告文学,也有以虚构为主的小说。阅读这些作品,分析其艺术特点,完成下列研习任务。

1.《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》都是鲁迅为纪念牺牲的进步青年所写的回忆性散文,但在写作手法和语言表达上又各有特色。认真阅读这两篇文章,用旁批的形式就这些方面作一些评点,与小组同学交流后,合作整理一个“批注本”,在班上展示。

2.《包身工》用文学笔法报道真实事件,其中的人物、事件、环境都是真实的,但又运用了较多的文学手法,如塑造形象、刻画细节、营造气氛等,以增强作品的感染力。深入阅读课文,结合具体内容,就作品新闻性与文学性的统一写一篇札记。

3.《荷花淀》《小二黑结婚》《党费》都是作家深入群众、深入生活后的创作成果,都塑造了令人印象深刻的典型形象。选择你最喜欢的一个人物形象,分析其性格特征,并结合作品的时代背景和小说中的社会环境,说说人物的典型性体现在哪里。

三 从小学、初中到高中,我们在语文课本中读到过很多反映革命文化的作品,在政治课、历史课上也接触过不少革命斗争的事迹,同学们自己也可能通过各种途径了解到一些英雄人物和革命故事。以小组为单位,汇集这样的材料,分工协作,编辑一本红色作品集。为作品集拟一个恰当的书名,确定合理的分类标准,还应考虑编排方式和装帧设计等。

链接高考

01

02

《支队政委》

《高山下的花环》

1、老胡这一人物形象有哪些特点?请结合文本一简要分析。(6分) 《支队政委》

①刚毅果敢。腿部受伤化脓,他果断决定让人挤出脓血,体现出铮铮铁骨。

②意志坚强。没有医疗器械和麻药,他忍受剧痛,有不屈的意志。

③信念坚定。环境的艰苦和身体的痛苦都不能改变他革命的信念。

④善于做思想工作。老胡动之以情晓之以理,甚至以哀求的语气博得同情,用三大纪律命令林大富,软硬兼施。

2、选择文体和表达方式、表达手法、语言、叙述人称等艺术表现方面进行对比。(6分)《支队政委》

(一)①文本一是小说,有完整的故事情节,具体展示了事情的起因、经过、高潮和结果;文本二是纪实作品,叙事情节简约。

②文本一重在艺术性,有动作、语言、神态、细节等描写,还有环境的烘托;文本二讲究真实性,没有环境方面的烘托渲染。

(二)①文本一,小说,在现实的基础上有艺术虚构的成分;文本二是纪实作品,更多的是在史料、采访调查基础上的真实记录。

②文本一,调动环境烘托、细节描写、语言描写等多种手法,塑造老胡意志坚定的革命者的形象,富有艺术感染力;文本二,以朴实的叙述为主,记录真实的革命经历,塑造陈毅坚毅乐观的形象。

③文本一,采用第一人称,多用比喻,语言生动形象;文本二采用第三人称,语言简明朴实。

6. 下列对小说相关内容的分析和推断,不正确的一项是( )

A. 梁大娘和玉秀没有乘坐可直接开到连队驻地的汽车,主要原因是梁大娘觉得庄稼人走点路不碍事。

B. 我看到梁大娘连碎成喳喳的煎饼都不舍得浪费时,才明白了连长因我扔掉半个馒头而动怒的原因。

C. 由选文情节推测,梁大娘身上的两沓钱,550元是梁三喜的抚恤金,另外那70元可能是凑起来的钱。

D. 从梁大娘坚决不让战士们替自己还账的情节来看,梁三喜遗书中应有让家人还清欠账的相关内容。

【解析】本题考查学生分析鉴赏作品内容的能力。A .“主要原因是梁大娘觉得庄稼人走点路不碍事”错误。根据“这祖孙三代下了火车步行而来,是将路费用在别的事上了”分析可知,“庄稼人走点路不碍事”只是大娘的托词,主要原因是想省钱。

7. 下列对小说艺术特色的分析和鉴赏不正确的一项是( )

A. 小说用第一人称来叙述,不仅使我们读来亲切自然,而且给人以强烈的真实感,增强了小说的感染力。

B. 小说善于运用对比手法,把我扔掉半个馒头和梁大娘吃烂瓜干煎饼进行对比,突出了大娘的崇高形象。

C. 小说文笔朴实但感情深厚,节选部分的情节,读来感人肺腑,催人泪下,可起到净化读者心灵的作用。

D. 小说结尾部分揭示了老区人民与军队水乳交融的联系,升华出“人民就是上帝”这个庄严神圣的主题。

【解析】本题考查学生分析鉴赏作品艺术特色的能力。B .“把我扔掉半个馒头和梁大娘吃烂瓜干煎饼进行对比”错误。文章并没“把我扔掉半个馒头和梁大娘吃烂瓜干煎饼进行对比”,而是由大娘的节俭,我们明白了梁三喜的节俭。

8. 著名评论家冯牧先生曾说:“梁大娘和玉秀这两个人物,准确地、形象地体现了中国农村劳动人民身上所具有的那种最瑰丽和宝贵的思想品质。”请简要分析婆媳二人有哪些“瑰丽和宝贵”的思想品质。

【精准审题】通过学科认知情境的设置,考查了对人物形象的分析。但请注意,类似分析都是以准确概括作为逻辑前提的——没有概括,分析就成了“无的放矢”。另外,情境中“中国农村劳动人民身上所具有的的那种”有一定的限制性,因此过分拔高也不合适。

【信息概括】根据“从火车站到连队驻地一百六十多华里,难道这祖孙三代是翻山越岭,一步一步挪来的”,走了“四天带一过晌”可概括为:婆媳二人吃苦耐劳,自力更生。

根据“梁大娘站起来:‘莫哭,都莫哭……庄稼人种地,也得流几碗汗擦破点皮,打江山保江山,哪有不流血的呀!三喜他为国家死的,他死得值得……’”可概括为:婆媳二人无私奉献,不怕牺牲。把亲人献给祖国无怨无悔,平凡中透露出伟大。

根据“梁大娘心平气静地说:‘三喜欠下六百二十块的账,留下话让俺和玉秀来还上。秀哪,你把三喜留下的那封信,也交给蒙生他们吧’”可概括为:婆媳二人坚守信义,一诺千金。艰难生活中却用抚恤金偿还账单,信守承诺。

8. 著名评论家冯牧先生曾说:“梁大娘和玉秀这两个人物,准确地、形象地体现了中国农村劳动人民身上所具有的那种最瑰丽和宝贵的思想品质。”请简要分析婆媳二人有哪些“瑰丽和宝贵”的思想品质。

【评分标准】6分。 每点2分,要点1分,分析1分。如有其他答案,只要于文有据,概括合理亦可酌情给分。

【参考答案】

①吃苦耐劳,自力更生。为省钱还账不惜步行160华里到连队。

②无私奉献,不怕牺牲。把亲人献给祖国无怨无悔,平凡中透露出伟大。

③坚守信义,一诺千金。艰难生活中却用抚恤金偿还账单,信守承诺。

【存在问题】

1.答题要点不全;2.无要点分条意识;3.抓不住重点,偏离题意。

【备考建议】

1.交代学生注重书写、分条作答,体现答题的整洁性与逻辑性;

2.注重文本的解读,题干的审读,有的放矢进行作答;

3.思考要深入,要全面,训练思维的深刻性与细致性。

9. 有人评价《高山下的花环》:“用传神的笔触描写出人性的光辉”请结合选文分析其“传神的笔触”体现在哪些方面。

【精准审题】通过学科认知情境的设置,在展现“人性的光辉”这一维度上通过“赏析语言”实现了对“描写”的系统考查。题目考查能力较为综合,需要仔细审题:“传神的笔触”,要求必须基于原文具体“语言”赏析;但赏析的必须是“描写”,且效果分析必须指向“人性的光辉”。当然,描写有很多的分类,答案所给的诸多描写在文中都比较典型;但是除此之外,还有很多服务描写的手法或手段均可用于分析描写,像动词、形容词等的使用,对话的形式,口语、俚语的使用,修辞的使用等等。

【信息概括】本题考查学生鉴赏作品的人物描写手法的能力。

“可三喜留下的话,俺这当娘的不能违”“三喜欠下六百二十块的账,留下话让俺和玉秀来还上。秀哪,你把三喜留下的那封信,也交给蒙生他们吧”等传神的语言描写,写出了大娘的一诺千金的特点。

“大娘用手抓着那些碎片儿,朝面条碗里放”“大娘说着,又把那煎饼碴儿往碗里捧……”等传神的额动作描写,写出了大娘生活的艰苦和节俭。

“这时,我发现大娘和玉秀的鞋上、裤角上全沾满了南国殷红色的泥巴”“大娘从床上摸过一个包干粮的包袱”等传神的细节描写,写出了大娘和玉秀的吃苦耐劳。

“屋内一片呜咽声。在场的人们都已完全明白,是一桩啥样的事发生了”“‘我们还!’‘我们还!!’“我们还!!!”……泪眼下,我早已分不清这是谁,那是谁,只见一块块手表,一把又一把人民币,全堆在了我面前的桌子上”等传神的场景描写,写出了他们善良、真诚的人性。

“梁大娘心平气静地说”“我泪涌如注,我怎么也忍不住,我嚎啕起来”等传神的神态描写,写出了大娘丧子后的坚强与理性。

9. 有人评价《高山下的花环》:“用传神的笔触描写出人性的光辉”请结合选文分析其“传神的笔触”体现在哪些方面。

【精准审题】通过学科认知情境的设置,在展现“人性的光辉”这一维度上通过“赏析语言”实现了对“描写”的系统考查。题目考查能力较为综合,需要仔细审题:“传神的笔触”,要求必须基于原文具体“语言”赏析;但赏析的必须是“描写”,且效果分析必须指向“人性的光辉”。当然,描写有很多的分类,答案所给的诸多描写在文中都比较典型;但是除此之外,还有很多服务描写的手法或手段均可用于分析描写,像动词、形容词等的使用,对话的形式,口语、俚语的使用,修辞的使用等等。

【答案】①语言描写传神。如“可三喜留下的话,俺这当娘的不能违”,写出了大娘的一诺千金。

②动作描写传神。如“大娘用手抓着那些碎片儿,朝面条碗里放”,写出了大娘生活的艰苦和节俭。

③细节描写传神。如“裤角上全沾满了南国殷红色的泥巴”,写出了大娘和玉秀的吃苦耐劳。

④场景描写传神。如用战士们争相要求替大娘还款的场景,写出了他们善良、真诚的人性。

⑤神态描写传神。如“心平气静地说”,写出了大娘丧子后的坚强与理性。

9. 有人评价《高山下的花环》:“用传神的笔触描写出人性的光辉”请结合选文分析其“传神的笔触”体现在哪些方面。

【评分标准】6分。 答对一条2分,答对三条得6分。 如有其它答案,如分析“侧面描写”“心理描写”“形象描写”等其它描写手法,或分析“善用动词”“善用对话”“善用口语、方言”等其它描写的辅助手法或手段,只要于文有据、分析合理也可酌情给分。

【存在问题】

1.审题不认真,没有准确把握考察的重点,或错答为叙事手法、或错答情节结构技巧、或生硬作答人物、主题、情节作用。

2.审题不认真,没有准确作答描写手法,只结合相关情节分析人性的光辉、或者只答手法,没有明确答出“人性的光辉”的具体内涵。

3.泛泛而谈,不致结合文本进行有效分析。

4.不能规范答题,不分条作答。

5.卷面、书写混乱,导致答案难以看清,不能有效得分。

【备考建议】

1.提升学生审题能力,要指导学生学会对对题目进行精准解读。

2.三轮复习要重视对文学类文本的基本知识和基本概念的掌握。

3.加强答题规范训练。答题要结合文本进行分析。

4.注意提升学生的书写水平,保证卷面清晰。

【必备知识】小说人物形象基本知识一览表

人物形象特点 人物形象作用 塑造人物形象手法及其作用

外在 身份、职业、地位、技能、相貌、遭遇、兴趣爱好、行为习惯 主要人物形象 ①线索; ②揭示主题; ③引出其他人物; ④串联故事情节。 正面 肖像描写 展现人物的内心世界及其性格特征。

动作描写

语言描写 ①刻画人物性格,反映人物心理活动;

②推动故事情节的发展;

③描摹人物的语态,使形象刻画栩栩如生、跃然纸上。

外在 身份、职业、地位、技能、相貌、遭遇、兴趣爱好、行为习惯 主要人物形象 ①线索; ②揭示主题; ③引出其他人物; ④串联故事情节。 正面 心理描写 ①直接表现人物思想和内在情感;

②表现人物思想品质,刻画人物性格;

③推动情节的发展。

细节描写 ①渲染时代气氛、地方特色,为人物活动提供背景;

②细腻逼真地刻画人物性格;

③推动情节的发展;

④照应上下文的某个情节;

⑤表现人物心情,暗示人物命运;

⑥营造某种氛围;

⑦深化主题。

内在 品格、情感、精神 次要人物形象 ①线索; ②推动情节的发展; ③衬托主要人物; ④揭示主题。 侧面 景物(环境)烘托 ①烘托人物心情;

②衬托人物性格。

对比衬托 ①突出另一人物的性格特征;

②深化主题。

【必备知识建构】

本课小结

1、了解作品的时代背景,了解报告文学的特点(特别是新闻性与文学性的统一),

2、了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法;

3、欣赏作家塑造艺术形象的深厚功力和富有个性的创作风格,4、学会梳理与概括作品叙事或情感的脉络,

5、评析人物形象,品味作品语言,关注细节描写;

6、能根据对象、场合、目的的差异进行有效的书面表达和口头沟通。

选择性必修中册第二单元

2024年高考语文复习

深挖教材 精准复习

目录

CONTENT

单元导语

01

学习提示

02

单元研习任务

03

链接高考

04

课本目录

写人记事的纪念性散文

报告文学

荷花淀派

山药蛋派

军旅作家

单元学习导语

INTRODUCTION

第一部分

单元目标

1.学习中国革命传统作品,深刻认识革命传统,了解旧中国人民的苦难和革命先驱的斗争历程,体会中国共产党领导下的革命志士和广大群众为国家解放、民族新生而英勇奋斗的革命精神。

2.阅读课文,把握作品的主要内容,理解作者表达的情感,品析文中的典型人物形象,获得审美体验。

3.研读课文,了解纪实作品和虚构作品各自的特点,分析其表现手法,欣赏作家塑造和表现艺术形象的深厚功力和富有个性的创作风格。

4.从艺术形象中获得熏陶和感染,汲取人生营养,激发奋发向上的精神力量,坚定继承和发扬革命传统的志向,形成正确的世界观、人生观和价值观。

围绕课程标准“中国革命传统作品研习”学习任务群,选择性必修教材共设计了两个单元。

第一个是选择性必修上册第一单元,以“伟大的复兴”为主题;第二个是选择性必修中册第二单元,以“苦难与新生”为主题。

作为该学习任务群的第二个单元,本单元与“伟大的复兴”单元之间,并不是简单地根据时间顺序编排,而是综合考虑了作者的身份、作品的革命意义,以及从革命时期到社会主义建设时期再到改革开放的历史发展脉络等因素。具体来说,“伟大的复兴”单元以政论性、实用性作品为主,选取革命领袖(毛泽东)及其他无产阶级革命家(聂荣臻、杨成武)的文章,选取反映社会主义建设时期重大历史事件(香港回归)和先进事迹(焦裕禄带领兰考人民治理“三害”)的文章,其立足点在于社会历史意义上的“红色”记忆;“苦难与新生”单元则以文学作品为主,选取鲁迅、夏衍、孙犁、赵树理、王愿坚等左翼、解放区文艺工作者的作品,其立足点在于文学上的“红色”创作。通过社会历史和文学两个维度建构“中国革命传统作品研习”任务群,是连接这两个“革命”单元的内在线索。

从语文要素的角度看,本单元与“伟大的复兴”单元形成相互补充的格局。在文体方面,“伟大的复兴”单元包括演讲、回忆录、通讯等,本单元包括散文、报告文学、小说等,二者体裁互补,题材多样,覆盖面广。

“天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”在苦难深重的旧中国,中国共产党领导人民进行了艰苦卓绝的斗争,以巨大的奉献和牺牲换来了国家的解放、民族的新生。了解这一伟大历史进程,思考中国革命的意义,理解革命文化的精神内涵,可以帮助我们更好地认识历史,把握当下,树立当代中国人的文化自信。

本单元所选的作品,有的寄托对烈士牺牲的深切哀痛,表达对正义力量的信心;有的展现旧中国劳动人民的苦难,揭示中国革命的意义;有的描绘革命斗争的场景,反映革命志士的高尚品质和人民群众的不懈奋斗。

学习本单元,深刻认识革命历程,激发奋发向上的精神力量;了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。

高考考点:1、了解纪实作品和虚构作品的特点和表现手法

2、欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格

单元导语

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》都是以写人记事为主的纪念性散文。前者赞扬以刘和珍为代表的“为了中国而死的中国的青年”,后者感叹白莽、柔石等人的牺牲使“中国失掉了很好的青年”,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨。

《记念刘和珍君》“一字一泪,是用血泪写出了心坎里的哀痛,表达了革命者至情的文字”(许广平《女师大风潮与“三一八”惨案》)。学习时,要注意概括刘和珍的有关事迹,梳理本文的情感发展脉络,体会鲁迅在字里行间表达的“至情”,以及对烈士牺牲意义的理性思考。文中很多语句值得反复品味,比如作者一方面说“我也早觉得有写一点东西的必要了”,另一方面又说“可是我实在无话可说”;又如“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”等。这些都是理解本文思想与情感的切入点。

学习提示

事迹 品格

预定《莽原》(毅然)

“风潮”领袖

虑及母校(黯然)

始终微笑

府门前喋血(欣然)

刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

1、本文写了刘和珍的哪些事迹,从这些事迹中,可以看出刘和珍是一位怎样的青年?

追求真理

敢于反抗

有远见、有革命责任感

善良和蔼

勇敢坚强、不畏生死

2.课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?

“我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无

论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。”

“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血。”

“但竟在执政府前中弹了,……始终微笑的和蔼的刘和珍君确实是死

掉了,有她自己的尸骸为证。”

(1)反复强调,突出刘和珍善良温和的性格特点。

(2)运用反衬手法,用刘和珍的善良温和反衬反动派的凶残和反动文人的卑劣,爆发出作者对反动派的抨击和揭露。

(3)表达对刘和珍的敬意,

作者多次忽而“有话要说”,忽而“无话可说”,是什么原因?

03

第一节第二段:“我也早觉得有写一点东西的必要了”

第一节第三段:“可是我实在无话可说”

第四节第五段:“我还有什么话可说呢?”

第五节第一段:“我还有要说的话”

第二节第二段:“我正有写一点东西的必要了”

第二节第二段:“我也早觉得有写一点东西的必要了”

第七节第四段:“呜乎,我说不出话”

1.“我也早觉得有写一点东西的必要了”(第一节第二段)

纪念烈士,寄托哀思。对进步青年的爱护。

2.“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“我正有写一点东西的必要了”(第二节第二段)

认清世界和反动派的真面目;

警醒“庸人”保持记性,不要忘记烈士的鲜血,唤醒“沉睡”的易忘的民众觉醒。表达了痛苦感和责任感。

3.“我还有要说的话”(第五节第一段)

欲揭露事实真相,采用欲扬先抑的写法,表达了记录历史的勇气和责任感,表达了对其罪行的愤怒之情。

2.“我还有什么话可说呢?”(第四节第五段)

执政府虐杀的惨象,文人诬蔑的流言,使我愤怒到了极点,表达了作者的愤懑之情。

6.“呜呼,我说不出话”(第七节第四段)

蕴蓄了作者深重难抑的哀痛和愤慨。

1.“可是我实在无话可说”(第一节第三段)

对烈士的深切痛惜与悼念,

对反动派暴行的无比愤慨,

对流言家的诬蔑深恶痛绝到达极点,难以用语言表达。

悲愤已极

痛惜赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

铭记烈士,唤起民众,激励革命者

小结

“不说”:

“说”

(写作缘由)

文章不是无情物,透过这几句看似矛盾又反复出现的话,我们可以发现这篇文章中潜藏着作者的感情:即“悲”与“愤”,“希望”和“绝望”。

正是用这样的感情链条,作者才将众多的内容如此有机地组织在一起。

作者多次忽而“有话要说”,忽而“无话可说”,是什么原因?

人物 主要事迹 性格特点

白莽

柔石

送诗集

(敏感真实)

送译诗

(为人热情)

刚释放

(追求进步)

名字风波

(硬气,颇有点迂)

办文学社

(做事认真,为人善良)

与人走路

(关心他人,恪守道德)

改变风格

(敢于改变)

两人被捕后的情况(正直、乐观、信念坚定)

《为了忘却的纪念》

纪实性散文

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

人物→事件

情感

人物:刘和珍

三大事件

人物:白莽

三大事件

表达了作者对逝者的敬意、惋惜与悲哀;

赞扬了革命青年的英勇精神;

痛斥了军阀政府和无耻文人的卑劣行径。

表达了对革命青年深切的悲痛与怀念;

歌颂了革命青年顽强英勇的精神;

揭露了国民党的残暴与卑劣行径。

真诚用心、勤奋好学、率直坦诚;积极乐观、执着坚定、勇敢无畏……

事件1:预定《莽原》杂志

事件2:参加师大学生风潮

事件3:徒手请愿牺牲

要求进步,追求真理;温和善良、敢于斗争、有责任心、勇于担当……

初次见面……;

二次见面……;

出狱会面……。

人物:柔石

五大事件

迂和硬气、勤奋努力、认真、任劳任怨;单纯善良、坚持初心……

夺名之事;全力办朝华社;

柔石与女性的距离;柔石与冯铿拜访我;柔石狱中信。

比较

活纪实性文学

篇名 小节 关键词 情感特点

《记念刘和珍君》 第一节

第二节

第三节

第四节

第五节

第六节

第七节

《为了忘却的记念》 第一节

第二节

第三节

第四节

第五节

长歌当哭、痛定、悲哀、愤怒、悲凉、哀痛、苦痛

惨淡、悲哀

悲哀、尊敬

怀疑、目不忍视、耳不忍闻

无

悲哀

当局者的凶残、流言家的下劣、中国女性的从容

悲愤、悲哀

无

无

永诀、沉重、悲愤、沉静、记念

沉重、悲愤、沉静、延口残踹

深沉的记念

本文作者情感表达显露、直白且多样,以悲、痛、怒为主。

本文作者情感表达隐晦、深沉且隐忍,以“悲愤”为主。

比较

《为了忘却的记念》为纪念“左联”五烈士而作,重点回忆了白莽和柔石。作者选取一些看似零碎却很能表现人物性格的小事,勾勒出两位烈士的崇高形象。文中的议论和抒情文字也非常精辟、感人,阅读时要注意感受其表达效果。“惯于长夜过春时”一诗,感情深挚沉痛,与文中一些内容相互印证,不妨反复诵读,深入体会。

两篇文章有许多可以比较之处:比如二者都提到了“忘却”,前者以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,后者则说“我不如忘却,不说的好罢”;又如二者都带有很强的抒情性,但前者的抒情直露显豁、汪洋恣肆,后者则使用了不少曲折隐晦的笔法。这些都值得深入探究。

学习提示

纪实散文是纪实文学的一种,请借助参考助学资源,了解纪实散文的特点。

参考助读资源:【读写策略】纪实作品的阅读方法(视频)

总结1

了解纪实散文特点

总结

纪实散文

纪实

散文

新闻性

文学性

真人真事,可信!

生动的描写

巧妙多样的修辞

多种表达方式

……

点拨

总结

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

内容

主题

愤怒控诉军阀政府屠戮爱国青年的暴行;

痛斥无耻文人的卑劣言论;

悼念并赞颂革命青年尤其是革命女性的英勇精神;深刻总结惨案的经验教训;

激励人们在革命的道路上继续前行。

赞颂革命青年的英勇

悲痛于他们的牺牲

憎恨反动势力的残暴

悼念逝者,叙述写作的缘由。

写“记念”的主体,记述刘和珍的生平事迹和遇难经过。

思考惨案的教训和意义。

说明写作目的,回忆与白莽的三次见面。

回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

简述左联成立后对白莽的新的了解及白莽、柔石的被捕。

五烈士被捕遇害的经过,作者的境遇和悲愤的心情。

抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达革命必胜的坚强信念。

探究

同:都是纪念为革命牺牲的中国知识青年;

异:纪念的人身份不同(学生——作家)

纪念的时间不同(两周——两周年)

纪念的事件背景不同(北洋军阀——白色恐怖)

纪念过程中人物的事件不同(上课——亲密的交谈、接触)

纪念的现实意义不同(革命手段要改变——革命必胜的决心)……

同:对革命牺牲的中国知识青年的怀念、赞颂与内心深沉的悲愤、惋惜之情;对反对派可耻行为的无情抨击与批判;对中国革命必将胜利的坚定信念。

异:前者——抨击了文人,后者没有

纪实性散文

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

语言表达

写作手法

抒情、记叙、议论融合

抒情直露显豁,情感浓郁炽烈

记叙、议论、抒情高度融合

情感内敛,使用了曲折隐晦的笔法

抒情直白,善用反复、反语、比喻等修辞,议论精辟,充满力量和哲理

洗练、朴实、含义深刻,蕴含浓厚的抒情意味

探究

同:都富有浓厚的讽刺意味

异:抒情语言直白——抒情语言深刻,含义内敛

叙述语言更富有文学性——叙述语言朴实,明白如话

同:抒情、记叙、议论融合

异:抒情直露显豁,情感浓郁炽烈——情感内敛,使用了曲折隐晦的笔法

这两篇文章主题相近,情感相通,写法相似,合编为一组,有利于进行整合、比较,开展专题教学。例如,可以从两篇文章简洁的叙述、精辟的议论、尖锐的讽刺等方面,把握鲁迅特有的文字表达风格;还可以同中求异,比较同样是抒发悼念的情感,两篇文章在具体风格和写法上有什么不同(比如,前者直露显豁、感情浓厚炽烈,后者使用了不少曲折隐晦的笔法),思考造成差异的原因。

在旧社会,广大劳动人民在帝国主义的侵略和黑暗势力的压迫下,过着水深火热的生活。报告文学《包身工》反映的就是这样的社会现实。作品记述了当时包身工们悲惨的生活和极端恶劣的生存环境,写出了帝国主义及其帮凶对工人的野蛮压榨和残酷迫害,揭示了“没有法律,没有人道”的包身工制度必然覆灭的命运。这篇报告文学用文学的语言和手法报道社会生活中的典型事件,真实再现了包身工晨起与做工时的悲惨状况,字里行间饱含同情,阅读时要多留意其新闻性与文学性是如何做到有机统一的。文中有大量的细节描写,阅读时要注意分析和体会。另外,还要结合文中交代的一些背景材料,把“包身工”现象放在当时的社会历史背景下去思考,理解造成底层人民苦难的根本原因,体会作者“灵魂的震动”(夏衍《从〈包身工〉引起的回忆》)。

学习提示

学习提示

革命为了人民群众,也要依靠人民群众。本课三篇小说用不同方式抒写了革命者的情怀,表达了劳动人民对美好生活的向往和追求。《荷花淀》歌颂了白洋淀抗日军民的斗争精神与美好情感,《小二黑结婚》讲述了根据地青年在中国共产党领导下追求婚姻自主、走向新生活的故事,《党费》表现了地下工作者对党的忠诚与忘我的牺牲精神。

阅读时,要体会这几位作者深入生活、讴歌人民的共同创作追求,以及他们各自不同的创作风格。《荷花淀》以清新的笔触刻画了善良勇敢的抗日军民形象,充满诗情画意;《小二黑结婚》具有极强的乡土气息,“土味”的语言使得人物形象个性鲜明;《党费》中的故事扣人心弦,体现了革命斗争的艰险和革命者对党的热爱与忠诚。

三篇小说都注意通过细节塑造人物、表达情感,如水生嫂被苇眉子扎破手指时的动作、神态,三仙姑老来俏妆扮的悄然变化,黄新珍藏的镰刀锤头和县委的印章都还鲜红的旧党证,都从不同侧面揭示了人物的内心世界或精神品格。这样的例子还有很多,阅读时要细细品味。

孙犁的《荷花淀》以青年参军、妻子寻夫的独特视角,展现白洋淀地区人民的斗争和生活,歌颂抗日军民的斗争精神和美好情感。赵树理的《小二黑结婚》讲述抗日民主根据地的青年男女,在中国共产党的领导下争取婚姻自主的故事,反映农民在政治上获得解放后,思想和精神冲破封建束缚而发生的深刻变化。王愿坚的《党费》以“缴党费”为线索,讲述苏区人民英勇斗争的故事,其中塑造的黄新这一人物形象,集中展现了共产党人的高尚品格和牺牲精神。这三篇小说在展现革命斗争和生活画面时各有侧重,《荷花淀》既写生活也写战斗,《小二黑结婚》侧重展现新生活的面貌,《党费》突出表现斗争的残酷。同时,语言表达也各有特色。《荷花淀》清新优美,富有诗情画意,体现了鲜明的“荷花淀派”风格;《小二黑结婚》通俗生动,乡土气息浓厚,具有典型的“山药蛋派”特点;《党费》简约明了,节奏紧张,表现了军旅作家的创作风格。三篇小说合为一组,较好地体现了小说这一文体艺术化地反映革命历程、表现革命精神的特点。

单元研习任务

一 革命者大无畏的精神催人奋进,“小二黑”们反抗封建婚姻的斗争令人欣喜,“芦柴棒”们悲惨的生活引人同情……本单元的作品展现了革命斗争的不同方面,也体现了中国人民在党的领导下不断走向新生的伟大历程。阅读本单元的课文,结合具体内容,思考中国革命的伟大意义。在此基础上分组讨论:新时代的青年应该如何继承和发扬革命传统

二 本单元的课文,既有纪实性较强的散文和报告文学,也有以虚构为主的小说。阅读这些作品,分析其艺术特点,完成下列研习任务。

1.《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》都是鲁迅为纪念牺牲的进步青年所写的回忆性散文,但在写作手法和语言表达上又各有特色。认真阅读这两篇文章,用旁批的形式就这些方面作一些评点,与小组同学交流后,合作整理一个“批注本”,在班上展示。

2.《包身工》用文学笔法报道真实事件,其中的人物、事件、环境都是真实的,但又运用了较多的文学手法,如塑造形象、刻画细节、营造气氛等,以增强作品的感染力。深入阅读课文,结合具体内容,就作品新闻性与文学性的统一写一篇札记。

3.《荷花淀》《小二黑结婚》《党费》都是作家深入群众、深入生活后的创作成果,都塑造了令人印象深刻的典型形象。选择你最喜欢的一个人物形象,分析其性格特征,并结合作品的时代背景和小说中的社会环境,说说人物的典型性体现在哪里。

三 从小学、初中到高中,我们在语文课本中读到过很多反映革命文化的作品,在政治课、历史课上也接触过不少革命斗争的事迹,同学们自己也可能通过各种途径了解到一些英雄人物和革命故事。以小组为单位,汇集这样的材料,分工协作,编辑一本红色作品集。为作品集拟一个恰当的书名,确定合理的分类标准,还应考虑编排方式和装帧设计等。

链接高考

01

02

《支队政委》

《高山下的花环》

1、老胡这一人物形象有哪些特点?请结合文本一简要分析。(6分) 《支队政委》

①刚毅果敢。腿部受伤化脓,他果断决定让人挤出脓血,体现出铮铮铁骨。

②意志坚强。没有医疗器械和麻药,他忍受剧痛,有不屈的意志。

③信念坚定。环境的艰苦和身体的痛苦都不能改变他革命的信念。

④善于做思想工作。老胡动之以情晓之以理,甚至以哀求的语气博得同情,用三大纪律命令林大富,软硬兼施。

2、选择文体和表达方式、表达手法、语言、叙述人称等艺术表现方面进行对比。(6分)《支队政委》

(一)①文本一是小说,有完整的故事情节,具体展示了事情的起因、经过、高潮和结果;文本二是纪实作品,叙事情节简约。

②文本一重在艺术性,有动作、语言、神态、细节等描写,还有环境的烘托;文本二讲究真实性,没有环境方面的烘托渲染。

(二)①文本一,小说,在现实的基础上有艺术虚构的成分;文本二是纪实作品,更多的是在史料、采访调查基础上的真实记录。

②文本一,调动环境烘托、细节描写、语言描写等多种手法,塑造老胡意志坚定的革命者的形象,富有艺术感染力;文本二,以朴实的叙述为主,记录真实的革命经历,塑造陈毅坚毅乐观的形象。

③文本一,采用第一人称,多用比喻,语言生动形象;文本二采用第三人称,语言简明朴实。

6. 下列对小说相关内容的分析和推断,不正确的一项是( )

A. 梁大娘和玉秀没有乘坐可直接开到连队驻地的汽车,主要原因是梁大娘觉得庄稼人走点路不碍事。

B. 我看到梁大娘连碎成喳喳的煎饼都不舍得浪费时,才明白了连长因我扔掉半个馒头而动怒的原因。

C. 由选文情节推测,梁大娘身上的两沓钱,550元是梁三喜的抚恤金,另外那70元可能是凑起来的钱。

D. 从梁大娘坚决不让战士们替自己还账的情节来看,梁三喜遗书中应有让家人还清欠账的相关内容。

【解析】本题考查学生分析鉴赏作品内容的能力。A .“主要原因是梁大娘觉得庄稼人走点路不碍事”错误。根据“这祖孙三代下了火车步行而来,是将路费用在别的事上了”分析可知,“庄稼人走点路不碍事”只是大娘的托词,主要原因是想省钱。

7. 下列对小说艺术特色的分析和鉴赏不正确的一项是( )

A. 小说用第一人称来叙述,不仅使我们读来亲切自然,而且给人以强烈的真实感,增强了小说的感染力。

B. 小说善于运用对比手法,把我扔掉半个馒头和梁大娘吃烂瓜干煎饼进行对比,突出了大娘的崇高形象。

C. 小说文笔朴实但感情深厚,节选部分的情节,读来感人肺腑,催人泪下,可起到净化读者心灵的作用。

D. 小说结尾部分揭示了老区人民与军队水乳交融的联系,升华出“人民就是上帝”这个庄严神圣的主题。

【解析】本题考查学生分析鉴赏作品艺术特色的能力。B .“把我扔掉半个馒头和梁大娘吃烂瓜干煎饼进行对比”错误。文章并没“把我扔掉半个馒头和梁大娘吃烂瓜干煎饼进行对比”,而是由大娘的节俭,我们明白了梁三喜的节俭。

8. 著名评论家冯牧先生曾说:“梁大娘和玉秀这两个人物,准确地、形象地体现了中国农村劳动人民身上所具有的那种最瑰丽和宝贵的思想品质。”请简要分析婆媳二人有哪些“瑰丽和宝贵”的思想品质。

【精准审题】通过学科认知情境的设置,考查了对人物形象的分析。但请注意,类似分析都是以准确概括作为逻辑前提的——没有概括,分析就成了“无的放矢”。另外,情境中“中国农村劳动人民身上所具有的的那种”有一定的限制性,因此过分拔高也不合适。

【信息概括】根据“从火车站到连队驻地一百六十多华里,难道这祖孙三代是翻山越岭,一步一步挪来的”,走了“四天带一过晌”可概括为:婆媳二人吃苦耐劳,自力更生。

根据“梁大娘站起来:‘莫哭,都莫哭……庄稼人种地,也得流几碗汗擦破点皮,打江山保江山,哪有不流血的呀!三喜他为国家死的,他死得值得……’”可概括为:婆媳二人无私奉献,不怕牺牲。把亲人献给祖国无怨无悔,平凡中透露出伟大。

根据“梁大娘心平气静地说:‘三喜欠下六百二十块的账,留下话让俺和玉秀来还上。秀哪,你把三喜留下的那封信,也交给蒙生他们吧’”可概括为:婆媳二人坚守信义,一诺千金。艰难生活中却用抚恤金偿还账单,信守承诺。

8. 著名评论家冯牧先生曾说:“梁大娘和玉秀这两个人物,准确地、形象地体现了中国农村劳动人民身上所具有的那种最瑰丽和宝贵的思想品质。”请简要分析婆媳二人有哪些“瑰丽和宝贵”的思想品质。

【评分标准】6分。 每点2分,要点1分,分析1分。如有其他答案,只要于文有据,概括合理亦可酌情给分。

【参考答案】

①吃苦耐劳,自力更生。为省钱还账不惜步行160华里到连队。

②无私奉献,不怕牺牲。把亲人献给祖国无怨无悔,平凡中透露出伟大。

③坚守信义,一诺千金。艰难生活中却用抚恤金偿还账单,信守承诺。

【存在问题】

1.答题要点不全;2.无要点分条意识;3.抓不住重点,偏离题意。

【备考建议】

1.交代学生注重书写、分条作答,体现答题的整洁性与逻辑性;

2.注重文本的解读,题干的审读,有的放矢进行作答;

3.思考要深入,要全面,训练思维的深刻性与细致性。

9. 有人评价《高山下的花环》:“用传神的笔触描写出人性的光辉”请结合选文分析其“传神的笔触”体现在哪些方面。

【精准审题】通过学科认知情境的设置,在展现“人性的光辉”这一维度上通过“赏析语言”实现了对“描写”的系统考查。题目考查能力较为综合,需要仔细审题:“传神的笔触”,要求必须基于原文具体“语言”赏析;但赏析的必须是“描写”,且效果分析必须指向“人性的光辉”。当然,描写有很多的分类,答案所给的诸多描写在文中都比较典型;但是除此之外,还有很多服务描写的手法或手段均可用于分析描写,像动词、形容词等的使用,对话的形式,口语、俚语的使用,修辞的使用等等。

【信息概括】本题考查学生鉴赏作品的人物描写手法的能力。

“可三喜留下的话,俺这当娘的不能违”“三喜欠下六百二十块的账,留下话让俺和玉秀来还上。秀哪,你把三喜留下的那封信,也交给蒙生他们吧”等传神的语言描写,写出了大娘的一诺千金的特点。

“大娘用手抓着那些碎片儿,朝面条碗里放”“大娘说着,又把那煎饼碴儿往碗里捧……”等传神的额动作描写,写出了大娘生活的艰苦和节俭。

“这时,我发现大娘和玉秀的鞋上、裤角上全沾满了南国殷红色的泥巴”“大娘从床上摸过一个包干粮的包袱”等传神的细节描写,写出了大娘和玉秀的吃苦耐劳。

“屋内一片呜咽声。在场的人们都已完全明白,是一桩啥样的事发生了”“‘我们还!’‘我们还!!’“我们还!!!”……泪眼下,我早已分不清这是谁,那是谁,只见一块块手表,一把又一把人民币,全堆在了我面前的桌子上”等传神的场景描写,写出了他们善良、真诚的人性。

“梁大娘心平气静地说”“我泪涌如注,我怎么也忍不住,我嚎啕起来”等传神的神态描写,写出了大娘丧子后的坚强与理性。

9. 有人评价《高山下的花环》:“用传神的笔触描写出人性的光辉”请结合选文分析其“传神的笔触”体现在哪些方面。

【精准审题】通过学科认知情境的设置,在展现“人性的光辉”这一维度上通过“赏析语言”实现了对“描写”的系统考查。题目考查能力较为综合,需要仔细审题:“传神的笔触”,要求必须基于原文具体“语言”赏析;但赏析的必须是“描写”,且效果分析必须指向“人性的光辉”。当然,描写有很多的分类,答案所给的诸多描写在文中都比较典型;但是除此之外,还有很多服务描写的手法或手段均可用于分析描写,像动词、形容词等的使用,对话的形式,口语、俚语的使用,修辞的使用等等。

【答案】①语言描写传神。如“可三喜留下的话,俺这当娘的不能违”,写出了大娘的一诺千金。

②动作描写传神。如“大娘用手抓着那些碎片儿,朝面条碗里放”,写出了大娘生活的艰苦和节俭。

③细节描写传神。如“裤角上全沾满了南国殷红色的泥巴”,写出了大娘和玉秀的吃苦耐劳。

④场景描写传神。如用战士们争相要求替大娘还款的场景,写出了他们善良、真诚的人性。

⑤神态描写传神。如“心平气静地说”,写出了大娘丧子后的坚强与理性。

9. 有人评价《高山下的花环》:“用传神的笔触描写出人性的光辉”请结合选文分析其“传神的笔触”体现在哪些方面。

【评分标准】6分。 答对一条2分,答对三条得6分。 如有其它答案,如分析“侧面描写”“心理描写”“形象描写”等其它描写手法,或分析“善用动词”“善用对话”“善用口语、方言”等其它描写的辅助手法或手段,只要于文有据、分析合理也可酌情给分。

【存在问题】

1.审题不认真,没有准确把握考察的重点,或错答为叙事手法、或错答情节结构技巧、或生硬作答人物、主题、情节作用。

2.审题不认真,没有准确作答描写手法,只结合相关情节分析人性的光辉、或者只答手法,没有明确答出“人性的光辉”的具体内涵。

3.泛泛而谈,不致结合文本进行有效分析。

4.不能规范答题,不分条作答。

5.卷面、书写混乱,导致答案难以看清,不能有效得分。

【备考建议】

1.提升学生审题能力,要指导学生学会对对题目进行精准解读。

2.三轮复习要重视对文学类文本的基本知识和基本概念的掌握。

3.加强答题规范训练。答题要结合文本进行分析。

4.注意提升学生的书写水平,保证卷面清晰。

【必备知识】小说人物形象基本知识一览表

人物形象特点 人物形象作用 塑造人物形象手法及其作用

外在 身份、职业、地位、技能、相貌、遭遇、兴趣爱好、行为习惯 主要人物形象 ①线索; ②揭示主题; ③引出其他人物; ④串联故事情节。 正面 肖像描写 展现人物的内心世界及其性格特征。

动作描写

语言描写 ①刻画人物性格,反映人物心理活动;

②推动故事情节的发展;

③描摹人物的语态,使形象刻画栩栩如生、跃然纸上。

外在 身份、职业、地位、技能、相貌、遭遇、兴趣爱好、行为习惯 主要人物形象 ①线索; ②揭示主题; ③引出其他人物; ④串联故事情节。 正面 心理描写 ①直接表现人物思想和内在情感;

②表现人物思想品质,刻画人物性格;

③推动情节的发展。

细节描写 ①渲染时代气氛、地方特色,为人物活动提供背景;

②细腻逼真地刻画人物性格;

③推动情节的发展;

④照应上下文的某个情节;

⑤表现人物心情,暗示人物命运;

⑥营造某种氛围;

⑦深化主题。

内在 品格、情感、精神 次要人物形象 ①线索; ②推动情节的发展; ③衬托主要人物; ④揭示主题。 侧面 景物(环境)烘托 ①烘托人物心情;

②衬托人物性格。

对比衬托 ①突出另一人物的性格特征;

②深化主题。

【必备知识建构】

本课小结

1、了解作品的时代背景,了解报告文学的特点(特别是新闻性与文学性的统一),

2、了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法;

3、欣赏作家塑造艺术形象的深厚功力和富有个性的创作风格,4、学会梳理与概括作品叙事或情感的脉络,

5、评析人物形象,品味作品语言,关注细节描写;

6、能根据对象、场合、目的的差异进行有效的书面表达和口头沟通。